ISSN 1723-9338 BIMESTRALE DI TECNICA ED ECONOMIA SANITARIA 11/12.22 FORMAZIONE FARE VIII CORSO DI ALTA FORMAZIONE VITTORIO D’AMBROSIO L’APPROVVIGIONAMENTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NELLA PANDEMIA: ESPERIENZA DELLA ASL DI TERAMO RAFFAELE PETROSINO PNRR: PARITÀ DI GENERE E CONTRATTI PUBBLICI – LA PRASSI UNI/PDR 125:2022 ANNALISA DAMELE SULLA REVISIONE DEI PREZZI NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE. BREVI OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA ANAC N. 37/2022

fare® Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori della Sanità fare® Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori della Sanità fare® fare® Segreteria Organizzativa EDICOM Srl - Via A. Corti 28 - 20133 Milano Tel: 02/70633694 - info@gsanews.it Hotel Barceló Aran Mantegna XXII CONGRESSO NAZIONALE FARE Roma 26-27 ottobre 2023 SAVE THE DATE

Tecnica e metodologia economale

Bimestrale di tecnica ed economia sanitaria fondato nel 1962 per l’aggiornamento professionale degli economi e provveditori della Sanità. ISSN 1723-9338

Organo ufficiale della FARE

Federazione delle Associazioni Regionali Economi e Provveditori della Sanità

www.fareonline.it

fareDirettore responsabile Giovanna Serranò

Direttore editoriale Enza Colagrosso Tel. 393.5564782 e.mail: redazione.teme@gmail.com

In copertina: foto di Valentina Quarta

editoriale

3 A.R.E.A. punta sulla formazione articoli i DPI nella pandemia 4 L’approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale nella pandemia: esperienza della ASL di Teramo tessuto non tessuto e tessuto tecnico 8 La vestizione degli operatori sanitari al tempo del COVID-19 dalle associazioni

13 Revisione prezzi: normativa, problematiche e ipotesi risolutive PNRR

16 PNRR: parità di genere e contratti pubblici La Prassi UNI/PdR 125:2022 prezzi di riferimento 19 Sulla revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture. Brevi osservazioni alla delibera ANAC n. 37/2022 gestione 22 Il tema dell’assenteismo nei contratti di somministrazione lavoro della pubblica amministrazione fascicolo sanitario elettronico 25 Fascicolo sanitario elettronico e PNRR: le ultime novità e i risvolti in materia di privacy documentazione assistenziale 28 L’appropriatezza della documentazione assistenziale: il d-catch instrument come elemento di accuratezza clinica ed organizzativa VIII Corso di formazione FARE 33 VIII Corso di Alta Formazione 2021/22 per Funzionari e Dirigenti in Sanità gli esperti rispondono 45 L’avvalimento del requisito di iscrizione alla Camera di Commercio aziende informano 46 L’importanza della scelta d’acquisto per ottimizzare la rilevazione della traccia elettrocardiografica contenendone i costi 48 focus

Le foto all’interno sono di Andrea Leonardi

Andrea Leonardi vive e lavora a Roma, svolge da trent’anni attività di grafico, elaborazione fotografica e consulenza nelle arti grafiche. In questo numero oggetti ripresi da un laboratorio d’informatica

Direzione, Amministrazione e Pubblicità EDICOM s.r.l.

Sede legale: via Zavanasco, 2 20084 Lachiarella (MI)

Sede operativa: Via Alfonso Corti, 28 - 20133 Milano tel. 02 70 63 36 94 fax 02 70 63 34 29 e-mail:info@fareonline.it

Abbonamento ordinario annuale Euro 100,00 c.c.p. 38498200 intestato a Edicom srl Copia Euro 1,29

Impaginazione e Stampa STI - Stampa Tipolitografica Italiana Via Sesto Celere, 3 - 00152 Roma - Tel. 06 5814649 e-mail: info@grupposti.it

Autorizzazione del tribunale di Milano n° 15 del 25/01/16 La pubblicità non supera il 45% del numero delle pagine di ciascun fascicolo della rivista. © Copyright EDICOM s.r.l. - Milano

Le opinioni espresse negli articoli firmati vincolano soltanto gli autori. La posizione ufficiale della FARE sui vari temi ed argomenti trattati nella rivista è unicamente quella contenuta nei documenti degli organi deliberanti. In caso di riproduzione è necessaria la preventiva autorizzazione scritta del Direttore di Teme. L’editore garantisce la riservatezza dei dati forniti dai destinatari della rivista TEME nel rispetto dell’art. 13 D.Lgs. n.196/2003. Gli interessati (destinatari o autori) hanno la possibilità di far valere i propri diritti, senza alcuna spesa, secondo quanto previsto dall’art.7 del sopra citato D.Lgs. rivolgendosi al responsabile del trattamento dei dati Barbara Amoruso presso Edicom, Via Alfonso Corti 28, Milano.

sommario

novembre-dicembre 2022

8

16 13

25

VISITA IL SITO FARE ● essere informato sulle ultime notizie della sanità ● ricevere aggiornamento professionale ● conoscere le iniziative della Federazione Seguici anche su Linkedin www.fareonline.it Casa Editrice fare® Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori della Sanità fare® Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori della Sanità fare®

Amoroso - Presidente A.R.E.A.

A.R.E.A. punta sulla formazione

Finalmente, dopo il Covid, l’Associazione abruzzese e molisana ha riaperto il cantiere formazione e lo ha fatto alla grande programmando nel secondo semestre dell’anno corrente, ben tre eventi. Il primo si è svolto a Pescara nell’Auditorium del Museo delle Genti d’Abruzzo, per fare un’analisi di come l’evoluzione della normativa, della giurisprudenza e della prassi hanno influenzato gli appalti nella fornitura di beni e servizi sanitari, pertanto abbiamo coinvolto la nostra Centrale Acquisti (ARIC) per conoscerne gli orientamenti e i collegamenti con le Centrali di altre Regioni e portare l’esperienza di due Centrali di Acquisto (Umbria Salute ed ESTAR) che rappresentano delle best practises nelle procedure di acquisto di farmaci e dispositivi medici. Nel secondo evento, svoltosi il giorno 11 novembre a Campobasso nella sede dell’ASREM, è stato scelto un argomento oggi molto ricorrente che è l’innovazione, pertanto abbiamo coinvolto le due Centrali di acquisto e i buyer delle Aziende regionali, nonché un Sanitario ed un’Azienda commerciale. Per la Centrale Abruzzese è intervenuto l’Avv. Donato Cavallo che ha riferito che nell’anno in corso sono state indette per conto degli Enti Sanitari, Locali e Regionali 92 gare, delle quali ne sono state aggiudicate 31, riferite alla fornitura di beni, servizi e lavori ed ha presentato una flow chart utilizzata nelle gare, con evidenza nell’applicazione dell’inversione procedimentale, dell’esecuzione anticipata del contratto e dell’inserimento delle clausole obbligatorie e premiali per i bandi finanziati con i fondi del PNRR e PNC.

La Direttrice della Centrale Molisana Dottoressa Alberta De Lisio, oltre a parlare delle gare esperite ed in adesione con altre Regioni, si è soffermata sulla formazione del proprio personale e quindi si è dimostrata interessata anche ad una collaborazione con l’Associazione. A seguire sono intervenuti il Dottor Vittorio D’Ambrosio della ASL di Teramo che ha presentato un lavoro, risultato molto interessante, sull’analisi dei costi sostenuti per le mascherine FP2 nel periodo ante Covid, durante e post, il cui dettaglio potrà essere visionato su TE.ME. Sempre della ASL di Teramo il Dottor Domenico Lori ha parlato della gara relativa al servizio per l’erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche di risonanza magnetica nucleare la cui particolarità era legata alla fissazione del prezzo a base d’asta riferito alla media della remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, preventivamente decurtate del 20%. Il Dottor Antonio Di Sciascio della ASL di Chieti ha presentato in anteprima il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico con i diversi aspetti applicativi. La Dottoressa Rosa Vilma della ASL di Pescara ha parlato dell’affidamento a Cooperative del Servizio di Gestione e Assistenza Sanitaria dei codici bianchi e verdi del pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Pescara. Il Cardiologo Dott. Leonardo Paloscia ha evidenziato le criticità nella stesura di un capitolato tecnico e la difficoltà nella introduzione di nuovi prodotti innovativi. Infine il Dottor Giuseppe Monita della Società MTE International ha parlato di ostacoli ed opportunità nelle gare innovative. Il terzo evento sarà di nuovo a Pescara il giorno 19 dicembre con una chiusura di fine anno col botto sul nuovo Codice dei contratti con relazioni del Presidente della VII Sezione del Consiglio di Stato Dottor Claudio Contessa e dell’Avv. Alessandro Di Sciascio del Foro di Chieti.

3

editoriale

Claudio

D’Ambrosio

L’approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale nella pandemia: esperienza della ASL di Teramo

Idispositivi di protezione individuale (DPI), intesi quali dotazioni indossate dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, rappresentavano, prima della pandemia, una voce di acquisto del tutto marginale e residuale rispetto alla totalità delle categorie merceologiche in ambito sanitario. Il ricorso all’utilizzo di tali dispositivi era infatti circoscritto a quei reparti in cui gli operatori, per la specifica tipologia delle attività, risultavano maggiormente esposti ad agenti o sostanze pericolose: oncologia e anatomia patologica rispettivamente per l’esposizione a farmaci antiblastici e formaldeide, laboratori analisi per ciò che attiene alla manipolazione dei reagenti. Per meglio comprendere la portata delle azioni messe in campo dall’ufficio acquisti per garantire l’approvvigionamento di DPI durante la pandemia, è utile far riferimento al dato di partenza ossia alla situazione contrattuale esistente al marzo 2020 per la fornitura di facciali filtranti di protezione di tipo 1 e di tipo 2 più comunemente denominati mascherine ffp2 e ffp3, che hanno avuto, poi, più largo utilizzo nel corso della fase emergenziale: nella ASL di Teramo era in corso di esecuzione un accordo quadro con unico operatore economico di durata quadriennale, aggiudicato mediante RdO sul mercato elettronico di Consip, per un valore di € 11.300,00 ed una previsione di fornitura per un totale di n. 15.000 pezzi. Tale contesto iniziale va confrontato con quello che, di lì a breve, si sarebbe poi rivelato l’andamento delle forniture, in vigenza delle iniziative

di acquisto successivamente avviate e che saranno più dettagliatamente descritte nel prosieguo della presente trattazione: basti pensare che, dall’inizio della pandemia e fino a novembre 2022, quindi in soli 25 mesi, risultano effettuati ordinativi di ffp2 ed ffp3, per un totale di n. 1.456.043 pezzi e per un valore di € 538.736,00 con una media di utilizzo pari a n. 58.241 mascherine/mese.

L’elevato livello di dettaglio delle caratteristiche tecniche minime dei dpi declinate nella documentazione di gara, ha garantito la fornitura di prodotti qualitativamente validi senza determinare restrizioni della concorrenza

La prima fase

Nella primissima fase dell’emergenza, che può essere collocata nel periodo marzo – maggio 2020, la necessità di garantire la fornitura dei DPI agli operatori sanitari, ha rappresentato la priorità assoluta nelle attività dell’ufficio acquisti. Al fine di convogliare tutte le risorse materiali disponibili verso il reparto Covid creato presso il Presidio Ospedaliero di Teramo, fu effettuata, tra le altre, una ricognizione delle giacenze di DPI ed in particolare di mascherine ffp2 e ffp3 disponibili presso le farmacie dei quattro presidii ospedalieri dell’Azienda: le evidenze delle scorte registrate, alla luce dei dati sull’andamento dei contagi di quei giorni, lasciarono da subito presagire di quale entità sarebbe stato lo sforzo che la macchina amministrativa e tecnica avrebbe dovuto mettere in piedi in pochissimo tempo per garantire agli operatori sanitari impegnati sul campo, le “armi” per difendersi e contrastare il virus. In tale frangente, dunque, si procedeva in modo estemporaneo, spesso sacrificando il principio di rotazione a beneficio del superiore interesse della salute pubblica, con affidamenti diretti ad operatori economici già fornitori della asl e magari locali, in un’ottica di favorire la tempe-

4

i DPI nella

pandemia

Vittorio

- Direttore U.O.C. Acquisizione beni e servizi - Azienda U.S.L. Teramo

2. La prima gara

stività delle consegne. A tal fine, l’innalzamento della soglia per affidamenti diretti € 139.000,00, introdotto dall’art. 1 comma 1 del DL n. 76/2000 in vigore già da luglio 2020, ha rappresentato un validissimo strumento in termini di semplificazione ed accelerazione delle procedure nell’ottica di dare impulso all’attività amministrativa. Tale modus operandi , tuttavia, come era facilmente prevedibile, non si rivelò risolutivo per soddisfare quelle che erano le effettive necessità in termini di volumi di acquisto. Alla già cronica carenza di materiali ed alle connesse difficoltà di garantire gli approvvigionamenti, si aggiunsero rilevanti criticità nello specifico mercato di riferimento che ha subito, in quella fase particolare, profondi cambiamenti non solo per effetto dell’ingresso di nuovi operatori economici improvvisamente riconvertiti alla commercializzazione di DPI e non propriamente affidabili in termini di garanzie di fornitura, ma anche per l’introduzione da parte di questi ultimi, di una prassi quantomeno singolare per la pubblica amministrazione quale la richiesta di anticipazione dell’intero prezzo della fornitura al momento della effettuazione dell’ordine, probabilmente dettata dalla necessità per gli operatori economici nazionali, di sottostare a regole di mercato di fornitori extra UE.

Dopo i primi tre mesi dall’inizio dell’emergenza, caratterizzati, come si è visto, da criticità nella gestione degli approvvigionamenti e nella programmazione delle iniziative di acquisto, i tempi si sono rivelati maturi per la pianificazione di procedure da espletarsi secondo i canali ordinari. Nell’agosto del 2020 è stata indetta una gara a procedura aperta per una base d’asta di € 4.524.390,00 determinata sulla scorta dei prezzi medi di acquisto registrati nella prima fase della pandemia, per una durata di due anni, con criterio di aggiudicazione al minor prezzo ed articolata in n. 21 lotti. La formula contrattuale prevista era ovviamente quella dell’accordo quadro con unico operatore economico per singolo lotto di gara, proprio in ragione della impossibilità di prevedere con quello che sarebbe stato l’andamento della pandemia e, quindi, dei reali volumi di acquisto nel corso della durata dei contratti La risposta del mercato è stata soddisfacente avendo partecipato alla gara n. 47 operatori economici (alcuni anche con sede in Stati esteri in ambito UE) con una media di n. 6 offerte pervenute per lotto e, dei n. 21 lotti previsti, per n. 14 di questi si è pervenuto ad aggiudicazione. Le forniture, grazie alla previsione di clausola di esecuzione anticipata dei contratti, hanno avuto decorrenza dal novembre 2020, nelle more della stipula dei rispettivi accordi quadro.

Scheda di sintesi gara n. 1

i DPI nella pandemia

te per lotto e, dei n. 21 lotti previsti, per n. 14 di questi si è pervenuto ad aggiudicazione. Le forniture, grazie alla previsione di clausola di esecuzione anticipata dei contratti, hanno avuto decorrenza dal novembre 2020, nelle more della stipula dei rispettivi accordi quadro. Punti di forza e criticità

PRIMA GARA – ANNO 2020

BASE D’ASTA: € 4.524.390,00

DURATA CONTRATTUALE: 2 anni OPZIONI: proroga semestrale e quinto d’obbligo NUMERO LOTTI: 21 INVERSIONE PROCEDIMENTALE: si

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: accordo quadro con unico operatore economico

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo

DATA DI INDIZIONE: 10.8.2020

DATA AGGIUDICAZIONE: 25.11.2020

DURATA DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA: 3 mesi e 15 giorni OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI: 47

PARTECIPAZIONE MEDIA PER LOTTO: n. 6 operatori con maggiore partecipazione per i lotti 4 e 5 riferiti a mascherine ffp2 e ffp3 (rispettivamente 26 e 20 operatori)

LOTTI AGGIUDICATI: 14/21

LOTTI NON AGGIUDICATI (offerte non conformi): 5/21

LOTTI DESERTI: 2/21

DATA DI STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO: 12.1.2021

Scheda di sintesi gara n. 1

2.1 Punti di forza e criticità

L’inversione procedimentale prevista nella lex specialis, oltre alla sua tipica finalità di accelerazione della gara, ha consentito alla stazione appaltante di utilizzare con immediatezza i prezzi emersi dall’apertura delle buste economiche, quale riferimento di congruità per la effettuazione di affidamenti diretti, nelle more dell’espletamento della procedura e dell’attivazione degli accordi quadro Inoltre, pur in presenza del criterio di aggiudicazione al minor prezzo, l’elevato livello di dettaglio delle caratteristiche tecniche minime dei dpi declinate nella documentazione di gara, ha garantito la fornitura di prodotti qualitativamente validi senza determinare restrizioni della concorrenza Per ciò che attiene all’aspetto più prettamente economico, la stipula dei contratti ha consentito di realizzare forti risparmi rispetto a quelle che erano le condizioni praticate ante aggiudicazione: il ribasso medio riscontrato è risultato infatti

La prima gara Dopo i primi tre mesi dall’inizio dell’emergenza, caratterizzati, come si è visto, da criticità nella gestione degli approvvigionamenti e nella programmazione delle iniziative di acquisto, i tempi si sono rivelati maturi per la pianificazione di procedure da espletarsi secondo i canali ordinari. Nell’agosto del 2020 è stata indetta una gara a procedura aperta per una base d’asta di € 4.524.390,00 determinata sulla scorta dei prezzi medi di acquisto registrati nella prima fase della pandemia, per una durata di due anni, con criterio di aggiudicazione al minor prezzo ed articolata in n. 21 lotti. La formula contrattuale prevista era ovviamente quella dell’accordo quadro con unico operatore economico per singolo lotto di gara, proprio in ragione della impossibilità di prevedere quello che sarebbe stato l’andamento della pandemia e, quindi, dei reali volumi di acquisto nel corso della durata dei contratti. La risposta del mercato è stata soddisfacente avendo partecipato alla gara n. 47 operatori economici (alcuni anche con sede in Stati esteri in ambito UE) con una media di n. 6 offerte pervenu-

L’inversione procedimentale prevista nella lex specialis, oltre alla sua tipica finalità di accelerazione della gara, ha consentito alla stazione appaltante di utilizzare con immediatezza i prezzi emersi dall’apertura delle buste economiche, quale riferimento di congruità per la effettuazione di affidamenti diretti, nelle more dell’espletamento della procedura e dell’attivazione degli accordi quadro. Inoltre, pur in presenza del criterio di aggiudicazione al minor prezzo, l’elevato livello di dettaglio delle caratteristiche tecniche minime dei DPI declinate nella documentazione di gara, ha garantito la fornitura di prodotti qualitativamente validi senza determinare restrizioni della concorrenza. Per ciò che attiene all’aspetto più prettamente economico, la stipula dei contratti ha consentito di realizzare forti risparmi rispetto a quelle che erano le condizioni praticate ante aggiudicazione: il ribasso medio riscontrato è risultato infatti pari al 70%. Altresì, in sede di negoziazione delle condizioni contrattuali, al fine di valutare l’opportunità di avvalersi della opzione di proroga semestrale ex art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, sono state riconosciute, per la quasi totalità dei lotti, significative migliorie sui prezzi di aggiudicazione proprio in considerazione della estrema variabilità delle condizioni di mercato dovuta al progressivo e rapido aumento dell’offerta. Il giusto dimensionamento dei fabbisogni di gara ha rappresentato, in sede di progettazione della procedura, uno dei profili più critici: dopo soli pochi mesi dall’inizio della pandemia, riscontrato anche l’andamento oscil-

5

2

nella pandemia

La seconda gara

Scheda di sintesi gara n. 2

lante della curva dei contagi già dall’estate del 2020, non era semplice prevedere, anche se in termini i più pessimistici possibili, quelli che sarebbero stati nel biennio a seguire, i reali fabbisogni pur in presenza di uno strumento contrattuale molto flessibile come l’accordo quadro. Infatti, già nelle fasi iniziali dall’attivazione delle forniture, sulla scorta dei volumi e della frequenza degli ordinativi da parte delle farmacie ospedaliere, si è avuta subito evidenza della iniziale sottostima dei fabbisogni. I fattori che hanno maggiormente determinato il rapido esaurimento dei quantitativi dei lotti principali (mascherine, tute per rischio biologico, occhiali di protezione ecc.) con conseguenti criticità in termini di stock out sono risultati: 1) la seconda ondata di contagi registrata dal novembre 2020 in corso di svolgimento della gara e quindi non prevedibile, nella sua portata, al momento della progettazione; 2) le decisioni dell’unità di crisi aziendale che ha previsto la dotazione di dispositivi di protezione ffp2 per tutti i lavoratori e disposto la tenuta di scorte trimestrali per scongiurare potenziali situazioni di carenza, a fronte dell’esplosione dei numeri della pandemia. Ulteriori criticità nella gestione delle forniture sono state registrate anche per effetto della difficoltà ricorrente da parte degli operatori economici contrattualizzati negli accordi quadro, ad evadere l’ordine per intero e nei tempi richiesti, proprio in ragione dei rilevanti volumi oggetto dei contratti attuativi. La strada per l’immediata attivazione di una nuova procedura di gara di più ampio respiro era dunque obbligata.

BASE D’ASTA: € 9.622.272,00

mercato di riferimento caratterizzato, come si visto, da estrema variabilità. La gara, sempre con aggiudicazione al minor prezzo, prevedeva una base d’asta di € 9.622.272,00 (quindi raddoppiata rispetto alla prima, a fronte del dimezzamento della durata) determinata sulla scorta dei prezzi di aggiudicazione della prima procedura, ed era articolata in n. 20 lotti, inclusi quelli in precedenza non aggiudicati. Per ciò che attiene alla formula contrattuale prescelta, si è passati dall’accordo quadro con unico operatore economico all’accordo quadro con più operatori economici per singolo lotto di gara, stante, come si è visto, l’alea insita in questa particolare tipologia di fornitura; i criteri ed i meccanismi di stipula dei contratti attuativi saranno illustrati nel paragrafo seguente. Nell’ambito di questa procedura si è avuto modo di registrare una ulteriore apertura del mercato a testimonianza del progressivo ampliamento dell’offerta: hanno partecipato n. 70 operatori economici, con una media di n. 13 offerte pervenute per lotto e, dei n. 20 lotti previsti, per n. 17 di questi si è pervenuto ad aggiudicazione. Le forniture, grazie alla previsione di clausola di esecuzione anticipata dei contratti, hanno avuto decorrenza dal giugno 2021, nelle more della stipula dei rispettivi accordi quadro.

SECONDA GARA - ANNO 2021

DURATA CONTRATTUALE: 1 anno

OPZIONI: rinnovo annuale e quinto d’obbligo NUMERO LOTTI: 20

INVERSIONE PROCEDIMENTALE: si

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: accordo quadro con più operatori economici secondo un meccanismo a cascata sui primi 5 in graduatoria

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo DATA DI INDIZIONE: 7.1.2021

DATA AGGIUDICAZIONE: 16.6.2021

DURATA DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA: 5 mesi OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI: 70

La nuova gara a procedura aperta, indetta a gennaio 2021 (quindi dopo poco più di un mese rispetto all’aggiudicazione della precedente), è stata ricalibrata, rispetto alla prima, con previsione di una durata contrattuale pari ad un solo anno ed opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Tale scelta, orientata dall’esperienza maturata in occasione della prima gara che, come si è visto, prevedeva una durata biennale, offre la possibilità alla stazione appaltante, di procedere, dopo un solo anno, alla rinegoziazione delle condizioni economiche in vista dell’attivazione dell’opzione di rinnovo. La previsione in argomento è particolarmente significativa proprio in considerazione delle particolari caratteristiche del

PARTECIPAZIONE MEDIA PER LOTTO: n. 6 operatori con maggiore partecipazione per i lotti 3, 7 e 15 riferiti a camici in TNT, tute tipo 5/6 e mascherine chirurgiche (rispettivamente 27, 32 e 34 operatori)

LOTTI AGGIUDICATI: 17/20

LOTTI NON AGGIUDICATI (offerte non conformi): 3/20

LOTTI DESERTI: 0/20

DATA DI STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO: 17.7.2021

Scheda di sintesi gara n. 2

3.1 La fase esecutiva degli accordi quadro

L’apertura degli accordi quadro a più operatori economici (massimo cinque) è stata dettata dalla necessità di far fronte al notevole aumento dei volumi di acquisto Come si è avuto modo di evidenziare, infatti, non tutti gli operatori erano in grado di evadere l’intero ordine nei tempi richiesti: con l’ampliamento della platea dei possibili fornitori, dunque, si garantiva la possibilità di ripartire tra questi ultimi gli ordinativi di valore più elevato con tempistiche certe, ferma restando la previsione, quali clausole dell’accordo quadro, di massimali per ordinativo (per lotto) e dell’obbligo di evasione di almeno il 50% dell’ordinativo stesso nel termine di 20 giorni dalla sua ricezione I contratti attuativi vengono stipulati sulla base della graduatoria di gara fino al quinto classificato, in ragione di un meccanismo “a cascata”, acquistando i dispositivi in base al seguente ordine di priorità:

La fase esecutiva degli accordi quadro L’apertura degli accordi quadro a più operatori economici è stata dettata dalla necessità di far fronte al notevole aumento dei volumi di acquisto. Come si è avuto modo di evidenziare, infatti, non tutti gli operatori erano in grado di evadere l’intero ordine nei tempi richiesti: con l’ampliamento della platea dei possibili fornitori, dunque, si garantiva la possibilità di ripartire tra questi ultimi gli ordinativi di valore più elevato con

• dall’operatore economico risultato primo in graduatoria (primo fornitore) e, in caso di indisponibilità da parte dello stesso a fornire la quantità totale dell’ordine, rivolgendosi al secondo classificato in graduatoria per la parte rimasta inevasa e così via, fino al quinto classificato e fino a concorrenza dell’interno ordinativo;

• entro due giorni dall’interpello, il fornitore deve comunicare la propria disponibilità ad evadere l’ordine ed in quale misura specificando il cronoprogramma della fornitura

6 i DPI

tempistiche certe, ferma restando la previsione, quali clausole dell’accordo quadro, di massimali per ordinativo (per lotto) e dell’obbligo di evasione di almeno il 50% dell’ordinativo stesso nel termine di 20 giorni dalla sua ricezione. I contratti attuativi vengono stipulati sulla base della graduatoria di gara fino al quinto classificato, in ragione di un meccanismo “a cascata”, acquistando i dispositivi in base al seguente ordine di priorità:

Esempio di meccanismo a cascata sui primi 5 in graduatoria

quantitativo richiesto

almeno il 50% per il 1° fornitore cronoprogramma a 20 gg.

graduatoria pezzi risposta su disponibilità quantità disponibile quantità dispon a 10 gg.

quantità dispon a 20 gg.

rimanenza

1° fornitore 50 entro 2 gg. 25 15 10 25

2° fornitore 25 entro 2 gg. 15 15 10 3° fornitore 10 entro 2 gg. 5 5 5 4° fornitore 5 entro 2 gg. 5 5 0 5° fornitore

Totale Entro 8 gg. 50

Esempio di meccanismo a cascata sui primi 5 in graduatoria

4. Conclusioni

• dall’operatore economico risultato primo in graduatoria (primo fornitore) e, in caso di indisponibilità da parte dello stesso a fornire la quantità totale dell’ordine, rivolgendosi al secondo classificato in graduatoria per la parte rimasta inevasa e così via, fino al quinto classificato e fino a concorrenza dell’interno ordinativo;

Conclusioni

In disparte tutte le questioni procedurali, le implicazioni dei meccanismi di operatività degli ordini e delle forniture e tutto ciò che attiene alla fase esecutiva degli accordi quadro, un dato, più di ogni altro, risalta agli occhi di chi è chiamato, nell’ambito della macchina amministrativa di una azienda sanitaria, a garantire forniture di standard qualitativi elevati a condizioni economiche che risultino rispettose dei vincoli di bilancio sempre più stringenti.

• entro due giorni dall’interpello, il fornitore deve comunicare la propria disponibilità ad evadere l’ordine ed in quale misura specificando il cronoprogramma della fornitura.

Il risultato più tangibile, conseguito con la riedizione delle due procedure di gara in un ristretto arco temporale , è stato rappresentato dalla realizzazione di significative contrazioni della spesa sia per effetto dell’attivazione degli strumenti di negoziazione previsti all’interno dei contratti, ma, soprattutto, quale naturale conseguenza, in termini microeconomici, di stimolo di un mercato tanto dinamico quanto vulnerabile.

Tale impostazione, se da un lato richiede sicuramente una attività di programmazione da parte dei punti ordinanti delle farmacie ospedaliere, dall’altro consente, entro un termine massimo di 10 giorni in caso di interpello di tutti e cinque i fornitori della graduatoria, di avere una pianificazione chiara e completa delle consegne.

In disparte tutte le questioni procedurali, le implicazioni dei meccanismi di operatività degli ordini e delle forniture e tutto ciò che attiene alla fase esecutiva degli accordi quadro, un dato, più di ogni altro, risalta agli occhi di chi è chiamato, nell’ambito della macchina amministrativa di una azienda sanitaria, a garantire forniture di standard qualitativi elevati a condizioni economiche che risultino rispettose dei vincoli di bilancio sempre più stringenti.

Il risultato più tangibile, conseguito con la riedizione delle due procedure di gara in un ristretto arco temporale, è stato rappresentato dalla realizzazione di significative contrazioni della spesa sia per effetto dell’attivazione degli strumenti di negoziazione previsti all’interno dei contratti, ma, soprattutto, quale naturale conseguenza, in termini microeconomici, di stimolo di un mercato tanto dinamico quanto vulnerabile. Scheda

5

Occhiali

Tute per rischio biologico tipo 3/4

Camice in TNT non sterile

Mantellina a scafandro dpi

Mascherina di protezione delle vie respiratorie FFP2

€ 13,50 € 12.49

€ 5,40 € 2,35

€ 6.30 € 5,00

€ 2,70 € 0,37 € 0,19

Mascherina di protezione delle vie respiratorie FFP3 € 3,60 € 0.77 € 0.48

Scheda di sintesi andamento prezzi da gara 1 a gara 2

€ 3,84 € 2,75

€ 1,47 1,20

€ 0.80 0,69

7 i DPI nella pandemia

di

sintesi andamento prezzi da gara 1 a gara 2 DPI Prezzo unitario base d’asta Prezzo aggiudicazione 1° gara Prezzo dopo negoziazione 1° gara Prezzo aggiudicazione 2° gara Prezzo dopo negoziazione 2° gara

€

€

€

€

di protezione a mascherina

7,20 € 2.85

1.49 € 1,10 Mascherina Chirurgica

0.36 € 0.08

0.03 € 0.02

tessuto non tessuto e tessuto tecnico

La vestizione degli operatori sanitari al tempo del COVID-19

Il mercato dei dispositivi medici, negli ultimi anni, si è configurato particolarmente dinamico, a causa della sostituzione del cotone, imposta dalle normative comunitarie, della diffusione dei dispositivi tessili per sala operatoria (DTSO) monouso e del ricorso all’outsourcing da parte delle strutture ospedaliere. I DTSO hanno la funzione di “proteggere e prevenire il trasferimento microbico durante gli interventi chirurgici e altre procedure invasive, riducendo la diffusione di agenti infettivi, pertanto i prodotti è necessario che siano rispondenti a stringenti standard qualitativi ed elevati grado di criticità”. Due sono i segmenti che ad oggi compongono il mercato: DTSO monouso Tessuto Non Tessuto (TNT) e DTSO riutilizzabili Tessuti Tecnici Riutilizzabili (TTR). Nel mese di gennaio 2022 è stata svolta una ricerca per analizzare la domanda e l’offerta in relazione al mercato e alle categorie merceologiche “Tessuto Non Tessuto” e “Tessuto Tecnico Riutilizzabile”, con focus specifico sulla vestizione degli operatori sanitari. Il periodo di riferimento è quello intercorso tra il mese di Marzo 2020 e il mese di Maggio 2020, cosiddetto “periodo Covid”. Dal lato della domanda si è indagata l’acquisizione di informazioni circa la gestione delle vestizioni in Tessuto non Tessuto e in Tessuto Tecnico Riutilizzabile del personale sanitario durante il “periodo Covid”, nonché l’eventuale adozione di sistemi di stockpiling e utilizzo dei Criteri ambientali minimi (CAM) da parte delle Aziende Sanitarie. Dal lato dell’offerta, invece, si

Solo poche Stazioni Appaltanti sono passate dall’utilizzo del materiale Tessuto non tessuto, al Tessuto tecnico riutilizzabile, infatti, nella maggior parte delle Aziende sanitarie, gli operatori sanitari indossano camici in TNT e solo in poche strutture sono indossati camici in materiale TTR

è indagata l’attestazione delle informazioni di cui sopra, le eventuali potenzialità intercettate dal mercato e la potenziale adozione di sistemi di stockpiling da parte delle Aziende Sanitarie. Dette informazioni hanno consentito al gruppo di lavoro di valutare se le potenzialità del mercato fossero già conosciute ed applicate, in che percentuale e in quali ambiti siano individuabili margini di crescita. Tutto ciò ai fini dell’ottimizzazione delle forniture in oggetto, non solo in relazione ai periodi critici, ma per una modalità di gestione basata su buone pratiche che possa diventare la normalità. L’obiettivo di svolgere l’indagine su larga scala, con il tentativo di ottenere risultati rappresentativi di un’intera popolazione, ha portato all’utilizzo del criterio di campionamento non probabilistico a supporto della ricerca. Il campione selezionato per l’indagine è risultato essere composto dalle due categorie presenti sul mercato ed in particolare è stato preso in considerazione: il “campionamento per quote lato domanda” attraverso l’individuazione delle Aziende Sanitarie del settore pubblico indirizzando la survey ai Provveditori, gli Economi e ai Farmacisti, agli Operatori Sanitari (caposala - infermieri) dentro e fuori il reparto/sala operatoria di tutte le Regioni d’Italia. La survey, composta da un questionario multiple choice, è stata somministrata ad un totale di 400 indirizzi mail, nonché a tutti gli iscritti all’associazione FARE attraverso modulo Google. Il “campionamento per convenienza lato offerta” interrogando gli Operatori economici del settore: Servizi

8

Katiuscia Carota - ASST Ospedale Niguarda di Milano - Francesco De Feudis - Servizi Ospedalieri S.p.A. - Ivana Reverdito - SCR Piemonte S.p.A. Francesca Belletti - USL di Parma - Marta Rossini - ASST Santi Paolo e Carlo - Gian Luca Viganò - ASST Spedali Civili di Brescia

Ospedalieri, Medical Device, U.Jet e l’Associazione di categoria ASSOSISTEMA. Il questionario, composto da domande aperte, è stato svolto con il metodo di indagine postale ed è stato integrato con interviste dirette per approfondire alcuni aspetti salienti.

Il questionario ha ottenuto 55 risposte, la cui distribuzione è così suddivisa: 64,45% NORD, 24,44% CENTRO e 11,11% SUD. Le risposte ottenute sono state pressoché concordi. Nelle domande iniziali della survey si è indagata la carenza dei camici sia sterili che non sterili e di entrambe le tipologie. È emerso che la scarsità dei camici sterili è stata avvertita in misura maggiore dagli enti rispetto a quella dei camici non sterili. Raramente, però, le stazioni appaltanti si sono trovati senza entrambe le tipologie di camici. Il questionario ha evidenziato che, in riferimento ai camici sterili, le Stazioni Appaltanti hanno dovuto cambiare le modalità di approvvigionamento del vestiario, trovandosi a gestire in maniera differente sia i contratti che le annesse problematiche riscontrate. Cambiamenti, questi, sentiti in modo meno sensibile per i camici non sterili.

Le Pubbliche Amministrazioni, per fronteggiare l’emergenza, hanno dovuto ricorrere a contratti stipulati da Centrali di Committenza regionali, Consip o Invitalia e altrettante volte si sono trovati a prorogare i contratti già in essere.

tessuto

non tessuto e tessuto

tecnico

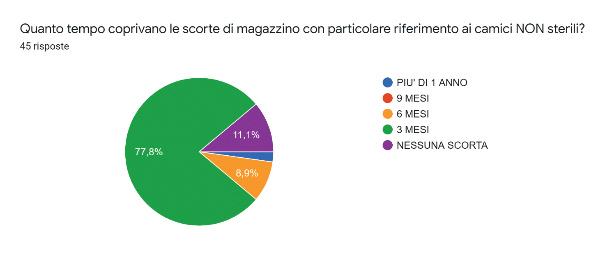

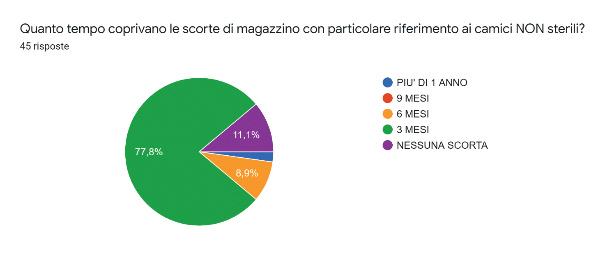

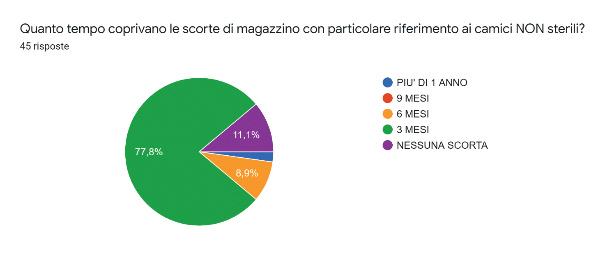

Si è riscontrata una variazione importante anche per la gestione delle scorte di magazzino in riferimento sia ai camici sterili che ai camici non sterili per la maggior parte delle Stazioni Appaltanti coinvolte. Infatti solitamente la giacenza copriva un fabbisogno medio pari a tre mesi di attività, mentre nel periodo emergenziale dettato dal COVID-19, è stato ravvisato un mutamento nella gestione degli stock per entrambe le tipologie di camici con andamenti pressoché contrastanti.

Da ciò si evince che gli enti hanno reagito in maniera differente all’emergenza sanitaria: alcuni hanno adottato la teoria di riempire i magazzini di scorte, altri hanno continuato ad approvvigionarsi con le modalità da sempre utilizzate, invece altri hanno optato per non dotarsi di scorte.

Dalle risposte si è evidenziato, infatti, che il concetto dello “stockpiling dinamico”, ovvero la gestione delle scorte di magazzino in base al reale consumo, è conosciuto da molte Pubbliche Amministrazioni ma, tra queste, non tutte lo adottano.

Rilevanti anche le informazioni pervenute circa la scarsa qualità del materiale e le alte percentuali di ritardi nelle consegne dei prodotti contrariamente ai punteggi positivi ottenuti in merito alla conformità dei prodotti e alle norme sulla sicurezza.

La survey ha evidenziato che, ad oggi, solo poche Stazioni Appaltanti sono passate dall’utilizzo del materiale Tessuto non tessuto, al Tessuto tecnico riutilizzabile, infatti, nella maggior parte delle Aziende sanitarie, gli operatori sanitari indossano camici in TNT e solo in poche strutture sono indossati camici in materiale TTR.

Si è osservato, infatti, che un’alta percentuale di Aziende Ospedaliere coinvolte non sono rimaste soddisfatte dall’utilizzo del materiale TTR, non ritengono economicamente conveniente il nuovo materiale proposto e non lo reputano sufficientemente efficace. Hanno, però, percepito positivamente la sostenibilità ambientale connessa all’utilizzo del materiale TTR rispetto all’uso del materiale TNT, pertanto, questa tipologia tessuto continuerà ad essere utilizzata in un’alta percentuale di enti. Dall’indagine è stato rilevato, inoltre, che un’elevata percentuale di stazioni appaltanti conosce e ritiene importante il Decreto del 30 Giugno 2021 relativo all’adozione dei criteri ambientali minimi per forniture e noleggi di prodotti tessili, ivi incluse le mascherine (CAM).

9

tessuto non tessuto e tessuto tecnico

Poche strutture, però, lo stanno applicando all’interno delle loro realtà.

Nell’ultima parte della ricerca è stata analizzata l’importanza della provenienza geografica del fornitore, ma le risposte ottenute hanno avuto una distribuzione non uniforme.

Dal lato dell’offerta, invece, è stato somministrato un questionario a tre Operatori Economici che si occupano della commercializzazione dei prodotti in questione: Servizi ospedalieri per la filiera del TTR; Medical device ed U.Jet per il mondo TNT.

Le risposte ottenute sono affini, seppur provenienti da ambiti differenti.

È emerso, infatti, che le due Aziende operanti nel business afferente al TNT si erano dotate di scorte di magazzino per fronteggiare l’emergenza sanitaria dettata dal COVID-19, durante la quale si sono registrate variazioni incrementali dei livelli di consumo rispetto ai fabbisogni programmati dei clienti storici e si sono presentate richieste di fornitura di nuovi potenziali clienti. La produzione, infatti, è stata riorganizzata per allineare quan-

to più possibile la domanda e l’offerta in un mercato caratterizzato da continuità di fabbisogni straordinari di clienti nuovi e di vecchia data.

Servizi Ospedalieri, in qualità di fornitore di camici in TTR, invece, ha dichiarato di possedere scorte di magazzino limitate atte a reintegrare solo il fuori uso.

Tutte le imprese coinvolte hanno dichiarato di aver adottato il modello dello “stockpiling dinamico”, al fine di evitare eventuali sprechi economici e accumulo disordinato di materiale, specificando se siano state pianificate consegne mensili ai clienti nei limiti di lotti minimi di acquisto, lead time e programmi di produzione imposti dai fornitori.

Le problematiche che hanno dovuto fronteggiare sono state inerenti alla logistica e all’approvvigionamento per far fronte ad ordini massivi ed improvvisi sia nel recupero della materia prima sia per il blocco dell’export e dell’import che per la produzione stessa dei dispositivi.

Per esigenze Covid hanno dichiarato di aver venduto una percentuale variabile tra l’80% e il 99% di camici non sterili, mentre percentuali molto inferiori di camici sterili. A seconda invece della linea produttiva si sono commercializzati solo camici con materiale TNT o sia TNT che TTR nella percentuale rispettiva 70% e 30%. Le richieste pervenute durante il periodo Covid si sono rivelate attinenti alla linea produttiva: infatti alle aziende che producono e commercializzano solo prodotti monouso sono stati richiesti solo prodotti in TNT, invece alle imprese specializzate sia nel TNT che nel TTR le richieste sono state bipartite e soprattutto legate alla disponibilità attuale.

Le difficoltà di reperibilità legate ai camici sterili sono state causate dalla non disponibilità in magazzino che ha comportato l’inizio della produzione in Italia, invece per il TTR sono state proposte varie soluzioni di prodotti con tessuti diversi in relazione alla criticità della destinazione d’uso.

10

Tutti, però, hanno convenuto che non siano state riscontrate difficoltà nella proposta di alternative ai clienti, come l’ostilità al passaggio da un prodotto all’altro. Si è evidenziato che i pregiudizi maggiormente diffusi legati all’utilizzo del TNT sono legati all’impatto ambientale, al comfort ed alle prestazioni meccaniche, mentre per il TTR sono la garanzia di stabilità delle prestazioni conseguenti alla complessità del processo di ricondizionamento e le elevate quotazioni economiche. Il TNT, infatti, garantisce un efficace effetto barriera, risponde ad una facilità di utilizzo, soddisfa i criteri di efficacia, sicurezza, leggerezza e comodità per chi li indossa, ma ha come principale difetto quello di generare un discreto quantitativo di rifiuti speciali non riciclabili, invece il TTR, grazie alla presenza di una membrana protettiva che funge da barriera al passaggio dei liquidi, garantisce le medesime performance di sicurezza anche dopo svariati cicli di ricondizionamento, una buona protezione dai liquidi, una barriera antivirale e antibatterica estremamente efficace e un impatto ambientale ridotto. Le enormi differenze nelle strutture dei costi delle due tipologie di prodotti sono il risultato della diversa natura di essi, ma anche della differente configurazione delle loro filiere produttive. Infatti, mentre per ciò che riguarda il TNT, la maggior parte dei costi si ha nella fase di manifattura, il TTR trova nella fase dei servizi forniti agli acquirenti la componente di costo più importante. È stato riscontrato, inoltre, che, mentre le imprese legate al mercato del materiale TNT hanno acquisito nuovi clienti durante il periodo Covid, quelle legate al TTR hanno mantenuto gli stessi, seppur proponendo un diverso mix di prodotti. È stato comunicato che si sono ottenuti feedback positivi nel passaggio da TNT al TTR, dimostrabili dal fatto che il trend del TTR si sia attestato come duraturo in quanto, passato il picco, le Aziende Sanitarie che si erano convertite al TTR, non siano tornate ad utilizzare il TNT. L’utilizzo del TTR in alcune strutture negli ultimi dieci anni, con il fine dell’efficientamento continuo, ha prodotto i seguenti vantaggi nel profilo ambientale a confronto con qualsiasi prodotto alternativo: riduzione del consumo di gas, del consumo di energia elettrica, del consumo di acqua, del riscaldamento globale (gas effetto serra), dello strato di impoverimento di ozono, dell’ossidazione fotochimica (smog), dell’acidificazione del terreno e dell’eutrofizzazione delle acque. I vantaggi caratteristici di una migrazione dal TNT al TTR sono la visibilità da parte del cliente del processo di ricondizionamento e di sterilizzazione, la minor produzione di rifiuto speciale, il minor impatto ambientale, il comfort e il luogo di produzione e l’impegno etico inteso come valore in un processo produttivo che prospetta nuove

tessuto non tessuto e tessuto tecnico

leve competitive coerenti con uno sviluppo sostenibile per la collettività. Solo per i camici realizzati con materiali TTR è stato sottolineato che è impossibile la delocalizzazione della produzione, del ricondizionamento e della sterilizzazione. Nella terza fase della ricerca si è proseguito intervistando il Segretario Generale di Assosistema nella persona del dott. Matteo Nevi al quale sono state poste due domande.

Nella prima domanda somministrata è stata richiesta una breve panoramica su come, nel periodo compreso tra i mesi di marzo-maggio 2020, l’associazione di categoria ha percepito il cambiamento del mercato pubblico e privato, in riferimento alle dinamiche di approvvigionamento dei camici e, più in generale, alla vestizione degli operatori sanitari ipotizzando come possa evolversi il mercato dei camici nel futuro. Il segretario ha risposto comunicando che il Covid, dal suo punto di vista, ha stravolto totalmente l’intero sistema sanitario inteso anche come l’insieme dei servizi coinvolti. Il servizio maggiormente interessato è stato quello delle lavanderie industriali, infatti, tutti gli asset che compongono questo settore sono diventati centrali nella lotta al Covid e, in particolare, la vestizione dell’operatore e la gestione dei posti letto sia ordinari che in terapia intensiva. Il Covid, però, può essere visto anche come un’opportunità per stravolgere la gestione degli acquisti e dei servizi connessi, implicando la richiesta di un servizio costruito all’interno di un modello di “gestione continua delle scorte”. Il camice, infatti, rappresenta un elemento chiave sul quale può essere misurato e applicato sin da subito il nuovo modello di acquisto che permetterebbe una gestione più attenta dei magazzini e un miglioramento della qualità del servizio e della fornitura, poiché basato su prodotti riutilizzabili confezionati in Italia. L’utilizzo di materiale riutilizzabile, infatti, offre notevoli vantaggi in quanto, resistendo a più cicli di lavaggio, permane per un tempo più duraturo all’interno del ciclo produttivo garantendo, pertanto, un bene sempre “fresco” e

11

tessuto non tessuto e tessuto tecnico

disponibile.

Si deduce, quindi, che, se nell’anno 2020 avessimo utilizzato questa logica di approvvigionamento, avremmo goduto di due vantaggi: il non raggiungimento di 30.000 tonnellate di monouso da smaltire e una risposta concreta alle nuove necessità del mercato attraverso la filiera italiana e le lavanderie industriali. Durante la pandemia, di fatto, non si è riuscito ad efficientare il processo di acquisizione sia da un punto di vista di pianificazione strategica di approvvigionamenti e scorte, sia da un punto di vista di sostenibilità ambientale, aspetto disatteso in più occasioni, nonostante gli interventi normativi e gli indirizzi richiesti anche dalla Comunità Europea sulla riduzione dei rifiuti.

Si rileva, pertanto, che in un sistema di approvvigionamento dinamico basato sulla nuova suddetta logica di acquisto, le lavanderie industriali rivestano un ruolo strategico, in quanto permettono alla Struttura Ospedaliera una gestione dinamica del magazzino attraverso l’impiego di camici in materiale TTR, piuttosto che in materiale monouso. Si può ipotizzare che in futuro il mercato di acquisto di camici si evolverà verso politiche di acquisto di forniture e servizi annessi basati sui concetti di riutilizzabilità e durabilità e verso un approccio manageriale della gestione dei “magazzini”, ovvero una dinamica di stockpiling, che in Italia è possibile implementare, in particolar modo per i camici, grazie alla presenza di un’intera filiera locale di grande prestigio. Nella seconda domanda posta è stato chiesto se l’introduzione di un nuovo modello di acquisto nelle Pubbliche Amministrazioni potrebbe avere anche dei riflessi ambientali. Il Segretario ha fornito una risposta affermativa spiegando che ci si auspica che sia proprio la Pubblica Amministrazione in collaborazione con le imprese a spingere la transizione verso il green. Proprio in virtù di questo auspicio, nel corso dell’anno 2021 è intervenuto il legislatore prevedendo una norma che si dia precedenza agli acquisti di prodotti in tessuto tecnico riutilizzabile sia essi DM o DPI nella logica di mettere in primo piano sia la salute di chi utilizza il prodotto sia la tutela del sistema ambientale. In linea con il legislatore, anche il Ministero della Transizione Ecologica congiuntamente con il Ministero della Salute è intervenuto aggiornando il Decreto CAM su prodotti tessili, DPI, DM, camici per uso ospedaliero in data 30 giugno 2021. I Ministeri hanno provveduto, difatti, ad inserire un riferimento ai camici, che consta nell’imposizione alle Stazioni Appaltanti dell’utilizzo in via prioritaria di camici in Tessuto Tecnico Riutilizzabile, fatti salvi ai casi in cui i camici siano destinati a specifiche tipologie di interventi operatori per le quali vi sono controindicazioni all’uso di Tessuto Tecnico Riutilizzabile sanificato.

I Ministeri hanno, quindi, esplicitato in maniera chiara la normativa del legislatore, evidenziando come la discrezionalità della scelta del camice monouso sia residuale e soprattutto necessiti di un giustificativo esplicito legato alle “controindicazioni nell’utilizzo di Tessuto Tecnico Riutilizzabile per alcuni interventi”. La norma dichiara che “le strutture sanitarie e socio sanitarie, al fine di ridurre la produzione di rifiuti, devono prevedere l’uso e di conseguenza la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale marcati CE in tessuto tecnico riutilizzabile da sottoporre a successiva sanificazione e sterilizzazione, fatta salva la possibilità di adottare una fornitura dedicata alle particolari tipologie di interventi operatori per le quali vi sono controindicazioni all’uso di tessuti tecnici riutilizzabili sanificati”. Il tema della sostenibilità ambientale e del riutilizzabile è avvalorato dall’esigenza di applicare criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto. Anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è incentrato sulla transizione green, quindi si può dedurre che questo rappresenti il primo tassello dal quale una Pubblica Amministrazione possa da subito centrare un obiettivo strategico per il Paese. Guardando al futuro, ci sono chiari vantaggi nel passare da un modello di “fornitore di beni” a un modello di “gestione continua delle scorte” come servizio chiave. Bisogna imparare ad orientarsi, ad innovare e adeguare costantemente i modelli di approvvigionamento, introducendo concetti nuovi come i modelli cosiddetti “ibridi”, in cui poter trarre il meglio da ogni prodotto/ manufatto sulla base della convenienza e della disponibilità sul mercato, sulla velocità di fornitura, mantenendo sempre la bussola sulla migliore soluzione in un dato momento. Il desiderio sarebbe di operare in un’ottica di Value Based Procurement, valutando un determinato acquisto in modo globale, considerando l’intero ciclo di vita del bene. Questo permetterebbe alle Pubbliche Amministrazioni di paragonare e valutare le forniture sì in base a costi e qualità, ma anche prendendo in esame le conseguenze cliniche, sociali ed economiche. È auspicabile che le strutture applichino nelle loro realtà i CAM ipotizzando che il mercato di acquisto dei camici si evolva verso politiche di acquisto di forniture e servizi annessi basati sui concetti di riutilizzabilità e durabilità e verso un approccio manageriale della gestione dei “magazzini”. La preparazione alle emergenze dovrebbe essere un imperativo per la programmazione sanitaria di ciascun Paese ed il sistema di pianificazione delle scorte, parimenti, dovrebbe rappresentare un punto fondamentale ed imprescindibile per rafforzare le strategie di preparazione e pianificazione del Sistema Sanitario Nazionale, pertanto, dovrebbe essere dinamica e periodica.

12

Revisione prezzi: normativa, problematiche e ipotesi risolutive

Il 19 ottobre 2022 si è svolto a Roma, presso il Campus Talent Garden, il Convegno dal titolo “Revisione Prezzi: Normativa, Problematiche e Ipotesi Risolutive” della neo-ricostituita Associazione Economi e Provveditori del Lazio (A.E.L). Ma facciamo un passo indietro, nella primavera del 2021 è stata ricostituita l’Associazione Economi e Provveditori del Lazio (A.E.L.) la quale, dopo anni di assenza nel panorama delle Associazioni di settore, ha ripreso la sua attività sotto la guida del nuovo Presidente, la Dott.ssa Monica Caira. Tra gli obiettivi del nuovo Presidente e non solo, vi è stata sin da subito l’esigenza di costituire una rete di idee e confronto capace di trovare soluzioni condivise a problematiche comuni tra le quali l’attuale e complessa questione della revisione dei prezzi nel panorama degli acquisti di servizi e forniture in sanità, posta al centro della discussione del Convegno del 19 ottobre scorso. L’evento, svoltosi con il contributo incondizionato di CsaMed, ha visto la partecipazione di relatori di eccellenza quali l’Ing. Mauro Cappello –Docente universitario ed esperto di fondi europei, l’Avv. Lucio Lacerenza- PNRR Avvocati Network Advisory, il Dott. Angelo Furfaro – Responsabile Unità Operativa Complessa Beni e Servizi Policlinico Umberto I di Roma, il Dott. Guido Gastaldon – Responsabile Area Sanità, Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi Consip, il Dott. Massimo Riem – Presidente F.I.F.O., il Dott. Lorenzo Terranova – Direttore Affari Istituzionali di Confindustria

dispositivi medici e il Dott. Gianmaria Casella – AD CsaMed, i quali si sono confrontati con una numerosa platea di Assistenti, Funzionari, Dirigenti e Direttori dei Provveditorati della Regione. È stato il Dott. Angelo Furfaro, in rappresentanza dei Provveditori della Regione Lazio, a farsi portavoce delle problematiche che investono il ruolo del Provveditore nell’esercizio della sua funzione nell’attuale panorama socioeconomico, un panorama investito dalle riflesse e pesanti conseguenze economiche della pandemia da Covid-19 e del conflitto Russo-Ucraino. L’aumento del costo del gas, dell’energia, le gravi carenze di materie prime hanno colpito, invero, anche il mondo della Sanità dove gli Operatori Economici appaiono sempre meno in grado di mantenere i prezzi offerti in procedure di gara aggiudicate in loro favore prima dell’attuale crisi e stabiliti nei vari contratti. Dunque, l’interrogativo risulta chiaro: attesa la presente e ingente crisi che sta colpendo tutti i settori dell’economia nazionale e non solo, quali sono gli strumenti normativi di cui dispongono le Stazioni Appaltanti per far fronte alle sempre più frequenti richieste di revisione dei prezzi per gli appalti in corso di esecuzione? Non è stato semplice e non è semplice rispondere a questo interrogativo in quanto, seppur il problema risulta essere diffuso in tutti e settori, in campo normativo si è provveduto a disciplinare esclusivamente la questione con specifico riguardo agli appalti di lavori. Il D.L. 73/2021, convertito con L. 106/20211 all’art.

1 DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 -Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00084) - Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2021 - Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176).

13 dalle associazioni

Eugenia Marrelli - UOC Provveditorato ed Economato - ASL Frosinone

La sospensione rientra tra le facoltà che il Codice riconosce alle Stazioni appaltanti ma è bene tener presente che la sanità con tutte le sue necessità difficilmente potrebbe ammettere sospensioni per le gravi conseguenze che si abbatterebbero sui pazienti e sulla generale economia di gestione ospedaliera

1-septies2 ha sancito un meccanismo di compensazione in favore delle imprese da porre in essere sulla base di decreti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) atti ad individuare le variazioni percentuali superiori all’8%, in aumento o in diminuzione, da applicare alle lavorazioni eseguite. A tal riguardo si è espressa anche l’ANAC (parere consultivo n. 37 del 6.9.20223): la stessa Autorità, richiamato il principio generale per cui «il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto, ciascuno con una propria autonomia e peculiare funzione nell’economia della procedura (il primo fissando le regole della gara, il secondo disciplinando il procedimento di gara ed il terzo integrando eventualmente le disposizioni del bando, di norma in relazione agli aspetti tecnici, anche in funzione dell’assumendo vincolo contrattuale),

(…) costituiscono nel complesso la lex specialis di gara ed hanno natura vincolante per concorrenti e stazione appaltante (…)»4, riporta l’attenzione sull’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 rubricato “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”. Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, invero, è facoltà delle Stazioni Appaltanti procedere con una modifica dei contratti di appalto nei settori ordinari e speciali, senza una nuova procedura di affidamento, nelle ipotesi tassative e con le modalità di cui al medesimo articolo. Con specifico riguardo al tema della revisione dei prezzi, è lo stesso comma 1, lett. a) dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 a subordinare la sua applicazione alla previsione nei documenti di gara in clausole «chiare, precise e inequivocabili» della stessa procedura di revisione.5 Proseguendo, però, con quanto disposto dall’art. 1-septies del D.L. 73/2021, con-

2 Art. 1-septies (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici).

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell’anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).

3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell’articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell’articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per i soggetti tenuti all’applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all’applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell’importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.

8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l’adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse. Ai fini dell’accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

3 Caro materiali: applicabilità dei commi 1 e 2 dell’Art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 in relazione al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 e in merito ai recenti decreti sulle compensazioni dei prezzi dei lavori e delle forniture - Richiesta parere. FUNZ CONS 37/2022.

4 Delibera Anac n. 159/2021 - prec 23/2021/S.

5 Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.

14

dalle associazioni

vertito con L. 106/2021, è la stessa ANAC a richiamare il parere MIMS n. 1196/2022 con il quale lo stesso Ministero ha chiarito che «l’art. 1-septies del d.l. 73/2021, conv. in L. n. 106/2021, non ha reintrodotto l’istituto della “revisione dei prezzi”, la cui funzione era quella di mantenere l’equilibrio sinallagmatico attraverso l’adeguamento dei prezzi posti a base del contratto: la compensazione prevista dal comma 2 del suddetto articolo non costituisce riallineamento del prezzo contrattuale, bensì una sorta di indennizzo che il legislatore ha inteso riconoscere all’appaltatore nel caso intervengano le condizioni indicate dalla norma…»6. Se, dunque, per il settore dei lavori pubblici il legislatore è intervenuto per far fronte alla problematica di che trattasi, per i settori dei servizi e forniture le Stazioni appaltanti si trovano immerse in una lacuna normativa che non permette l’elaborazione di una risposta comune al problema. In questo vuoto normativo, considerato l’art. 30 comma 8 del D.lgs. 50/2016,7, si è pensato, pertanto, di richiamare in causa l’art. 1664 del Codice civile.- Onerosità o difficoltà dell’esecuzione- il quale accorda una revisione del prezzo in favore del committente o dell’appaltatore «qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto». Ma, a tal riguardo, si è espressa l’ANAC chiarendo, nel parere consultivo n. 20 del 6/9/2022, che la possibilità di «applicare l’art. 1664 c.c. ai fini della revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture, sembra non trovare riscontro nelle previsioni dell’art. 106 del Codice, il quale oltre a non contemplare tale ipotesi, sembra costituire altresì una norma speciale in tale materia, dettando una specifica disciplina in tema di variazioni dei contratti in corso di esecuzione». È, infatti, lo stesso art. 106 del Codice a fissare i casi che sono «da ritenere tassativi in quanto derogatori all’evidenza pubblica». Dunque, attesa la naturale “alea del contratto” e richiamati i principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1375 e 1175 del Codice civile, quali strade rimangono percorribili da parte dei Provveditori per far fronte alle ingenti richieste di revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture? Inoltre, è possibile procedere con l’eventuale sospensione dei contratti, così come previsto dall’art. 107 del D.lgs. 50/2016? Certamente la sospensione rientra tra le facoltà che il Codice riconosce alle Stazioni

appaltanti ma è bene tener presente il settore di riferimento e, nello specifico, appare condivisibile l’idea che la sanità con tutte le sue necessità difficilmente potrebbe ammettere sospensioni, non perché la sospensione non sia disciplinata a livello normativo, ma per le gravi conseguenze che si abbatterebbero sui pazienti e sulla generale economia di gestione ospedaliera cui si potrebbe giungere se si disponesse la sospensione di una fornitura di dispositivi medici o di un servizio ospedaliero. E allora, non si potrebbe, d’altro canto, procedere con una rinegoziazione dei termini contrattuali? Anche questa appare una via percorribile da parte delle Stazioni appaltanti ma è una soluzione che, indubbiamente, esporrebbe i Responsabili Unici del Procedimento (R.U.P.), chiamati ogni giorno a rispondere alle emergenze ed esigenze sanitarie con soluzioni concrete e immediate, ad un rischio connesso alla loro personale responsabilità per danno erariale. Questi, e non solo qusti, sono stati, dunque, gli interrogativi e le tappe di ragionamento che hanno acceso il dibattito tra i relatori e tutti i partecipanti al Convegno A.E.L. del 19 ottobre scorso, quando, per la prima volta dopo lungo tempo, si è cercato nuovamente di trovare una rotta comune interpretativa e operativa capace di condurre i Provveditorati della Regione fuori da quello che è stato definito “il porto delle nebbie” dove, ad oggi, risulta difficile, in mancanza di un preciso intervento del Legislatore, procedere ad un equo bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco. l’Associazione Economi e Provveditori del Lazio (A.E.L.) Di qui il fermo intento dell’Associazione Economi e Provveditori del Lazio (A.E.L.) di farsi portatrice, anche nelle sedi legislative, delle istanze che provengono dal mondo operativo concreto, non da ultimo attraverso anche idoneo contributo propositivo in occasione del redigendo nuovo Codice degli Appalti.

Esse non apportano modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; (fino al 31 dicembre 2023, per i contratti relativi ai lavori si veda l’articolo 29 della legge 28 marzo 2022, n. 25) (…).

6 parere Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) n. 1196/2022.

7 Art. 30, comma 8, D.Lgs. 50/2016: «Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.» (comma così modificato dall’art. 8, comma 5, lettera 0a), della legge n. 120 del 2020)

15 dalle associazioni

PNRR: parità di genere e contratti pubblici – La Prassi UNI/PdR 125:2022

Uno degli obiettivi strategici cui mira il PNRR è l’inclusione sociale che contempla, tra le priorità di maggior peso e con una valenza socio-economica particolare, la parità di genere. Nel 2020 le donne che hanno perso il lavoro sono state circa il doppio rispetto agli uomini e nel 2021 il rapporto tra il tasso di occupazione femminile e maschile ha registrato una differenza pari al 17% (uomini 67,1%; donne 49,4%), con una percentuale di donne occupate inferiore alla media europea (63,4%) registrata nel 2021. Altri aspetti di criticità si registrano rispetto a fenomeni ancora ben radicati, come il “gender pay gap”, vale a dire la differenza di genere nella retribuzione, nonché la c.d. “segregazione occupazionale” (orizzontale e verticale) per effetto della quale le donne accedono ad una tipologia di occupazioni più ristretta rispetto agli uomini e ai livelli di responsabilità più bassi. (S. Negri, F. Valente, Mercato del lavoro e squilibri di genere: un primo approfondimento , in Bollettino ADAPT n. 25/2022).

La circostanza che il mercato del lavoro e la partecipazione ai processi decisionali siano ancora caratterizzati da significative differenze di genere, trova ulteriore conferma in un’altra ricerca, pubblicata nel marzo 2022 da EY e SWG SPA (Parità di genere & Leadership al femminile. Un’analisi della situazione italiana), da cui è emerso, attraverso il campione degli intervistati (514 donne e 103 uomini), che solo per un dirigente su tre ( 2 su 5, tra gli uomini) la propria azienda ha un piano per la parità di genere: tale circostanza lascia piuttosto perplessi atteso che (sulla scorta dell’ambito di intervento Investimento 1.3: Sistema di certificazione della parità di genere, previsto dalla componente M5C1: Politiche per il lavoro – Missione 5: Inclusione e Coesione) la L.162 del 5/11/2021, introducendo l’Art. 46-bis al

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo (Dlgs.198/2006), ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la certificazione della parità di genere (al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità) e ha legato al possesso di tale certificazione l’esonero, per le aziende private, dal versamento dei contributi previdenziali in misura pari ad un massimo di €.50.000 annui. Ma non è tutto: alle aziende private, che alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento siano in possesso della certificazione della parità di genere, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti; inoltre, compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei bandi di gara i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al possesso da parte delle aziende private, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, della certificazione della parità di genere.

Da tale ultimo assunto, emerge chiaramente come il legislatore, in ossequio alla destinazione delle risorse del PNNR, abbia inteso prestare una particolare attenzione al perseguimento della parità di genere utilizzando anche un settore particolarmente strategico per il Paese, quale quello del procurement delle pubbliche amministrazio -

16

- Presidente ACEP

Raffaele Petrosino

PNRR

Nel 2020 le donne che hanno perso il lavoro sono state circa il doppio rispetto agli uomini e nel 2021 il rapporto tra il tasso di occupazione femminile e maschile ha registrato una differenza pari al 17%

ni: l’esempio immediato è costituito dal D.L. 77/2021, coordinato con la legge di conversione 29 luglio2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. L’art.47, co.4, del citato D.L. dispone, infatti, che “Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne….”. Il comma 4, poi, prosegue disponendo che costituisce requisito necessario dell’offerta l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.

Il comma 5 dispone, altresì, che ulteriori misure premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato che si impegni, tra l’altro, ad assumere donne, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Non è superfluo sottolineare che la norma prevede anche meccanismi sanzionatori: infatti, il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla stessa comporta l’applicazione di penali (commisurate alla gravità della violazione e propor-

zionali all’importo del contratto) mentre, soltanto in casi specifici e tassativi, l’aliquota del 30% può essere esclusa o può essere stabilita una quota inferiore.

Il comma 8 dell’art.47 ha previsto, infine, l’elaborazione di linee guida per la definizione delle modalità e dei criteri applicativi delle misure previste dall’art.47, con indicazione delle misure premiali e la predisposizione di modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto: dette linee guida sono state predisposte con D.M. 7 dicembre 2021, emanato a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità

In esecuzione di quanto previsto dall’art.4 della L.162/2021, nel mese di marzo 2022 è stata pubblicata, quindi, la Prassi di Riferimento (PdR) UNI 125:2022 sulla Parità di Genere, che identifica i requisiti per la certificazione di parità di genere richiamata dal PNRR e dal medesimo art.4.

Quanto alle prassi di riferimento, è bene precisare, preliminarmente, che trattasi di documenti UNI (Ente Nazionale di Unificazione, organismo italiano di normazione) che “introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche, quando non ci sono norme né progetti di norma nazionali, europei o internazionali. Sono elaborate sulla base di un rapido processo di condivisione tra i soli autori, non più di 9 mesi, in appositi Tavoli e sotto la conduzione operativa di UNI: dopo due anni dalla pubblicazione, si valuta se far evolvere la prassi di riferimento in un documento normativo; dopo cinque anni o sono trasformate in norma UNI o sono ritirate” (www.uni.com).

17 PNRR