GUÍAS ETNOBIOLÓGICAS DE COLOMBIA

ISSN: 2711-306X ISSN EN LÍNEA: 2745-1534 J ÍI BEGEJ I M I NA’A ‘GENTE DE OTROS TIEMPOS’:

Apoyan Facultad de Ciencias Programa Gestión de Proyectos División de Acompañamiento Integral Dirección de Bienestar Sede Bogotá Relatos de animales y plantas del pueblo Féenem na’a - Muinane, del Medio Caquetá

– guías etnobiológicas de colombia –j íi begej i m i na’a ‘Gente de otros tiempos’: relatos de animales y plantas del pueblo féenem i na’a - muinane, del medio caquetá ISSN: 2711-306X // ISSN en línea: 2745-1534 número 3

Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias

Sede Bogotá

GUÍAS ETNOBIOLÓGICAS DE COLOMBIA, Guías etnobiológicas de Colombia es una publicación periódica en alianza con el grupo estudiantil “MUI” de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia en la que se resalta la importancia del conocimiento cultural, biológico y lingüístico de los pueblos indígenas en diálogo con la academia.

En esta tercera edición profundizamos en las historias y consejos que rememoran un tiempo en el que el mundo era habitado por otra humanidad. Estas expresiones del pueblo féenemina’a sobre esta anterior humanidad (que devendrá en animalidad) asoman otra posibilidad de percibir a nuestros interlocutores no-humanos: reconociendo la capacidad de intención inherente en ellos y formulando desde ahí otra ecología posible.

contacto del grupo grupoestudiantilmui@gmail.com /instagram.com/guiasetnobiologicascol

proyectoug_bog@unal.edu.co 3165000 ext: 10661-10662

/gestiondeproyectosUN @pgp_un issuu.com/gestiondeproyectos

Las ideas y opiniones presentadas en los textos de la siguiente publicación son responsabilidad exclusiva de sus respectivos autores y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Nacional de Colombia.

rectora / Dolly Montoya Castaño vicerrector de sede / José Ismael Peña Reyes director bienestar sede bogotá / Oscar Oliveros jefe de acompañamiento integral

/ Zulma Edith Camargo Cantor coordinador programa de gestión de proyectos pgp / William Gutierréz Moreno decano facultad ciencias / Giovanni Garavito Cardenas director bienestar facultad ciencias / María Argenis Bonilla Gómez

comité editorial

dirección

/ María Consuelo de Vengoechea Rodríguez

Coordinación

/ Andrés David Jiménez Maldonado / Christian Andrés Cárdenas Carrillo / David Ramírez Almanza / Tomás Hernando Rojas Tafur

edición

Todas y todos los autores participaron en la edición del volumen

autores y autoras

/ Eduardo Paky - Sabedor Féenemi na’a, clan gente de Coco de cumare / Libardo Mukutuy - Sabedor Féenemi na’a, clan gente de Gusano / Marcelino Fiagama Suárez - Sabedor Ni pode, clan Caimo - Sabedor Féenemi na’a, clan Churuco / Diego Alexander Aguilera Velasco - Estudiante de licenciatura en

/ Heine Rafael Gutiérrez Delgado/ Ruben Eduardo Mora Moreno -

ilustrado por

/ Fillippe Paky / Euclides Ortiz / Camila S. Venega

/ Christian A. Cardenas, Diego A. Aguilera / Esteban Ortíz

/ Nicol / Sergio Mukutuy / David Roman / Juan Sebastian Boaga

/ Juan Pablo Mukutuy / Ezequiel Mukutuy / Wiston Suárez López

/ Francisco Javier Suárez / Aurelio Suárez / Libardo Mukutuy

/ Saulo Mukutuy / Yinelkin Paky

/ Tomas Tafur / Christian Mukutuy

materal fotográfico

Camila Sofia Venegas Osorio / Christian Andrés Cárdenas Carrillo / Diego Alexander Aguilera Velasco

/ Heine Rafael Gutierrez Delgado / Nicolas Ernesto Valdivieso Beltran / Tomas Hernando Rojas Tafur

mapa

/ Andrés David Jiménez Maldonado

convenciones

imagen de portada y contraportada Dibujo principal: “Baile de charapa” de Fillippe Paky, de Villazul. Editado por Diego Aguilera.

corrección de estilo / Manuela Rondón Triana (PGP)

diseño y diagramación / Alejandro Sepúlveda @alga.voraz (Simbionte ediciones)

universidad nacional de colombia Sede Bogotá Edificio Uriel Gutiérrez Sede Bogotá www.unal.edu.co

M NA’A

DE OTROS

J BEGEJ

‘GENTE

TIEMPOS’: Relatos de animales y plantas del pueblo Féenem na’a - Muinane, del Medio Caquetá GUÍAS ETNOBIOLÓGICAS DE COLOMBIA

AGRADECIMIENTOS CONVENCIONES FICHA EXPLICATIVA INTRODUCCIÓN RELATO DE CREACIÓN DEL MUNDO

ARTRÓPODOS

Chi’éku 36 T íi fomogai 37 N íi bajejube’u 38 Méekiri 39 Dumójo nejékuga / Nejékume’i 40 Gachédi’u / Gisíre 42

34

íikuje 44 J íi ma’u 46 R í y i ’u / Ráyá’íigai 48 P íi n i / Pun ii 49

ANFIBIOS 50

Jakúkuga 52 Namíta’ i 54 Yítikirije 56 ‘éerije 58

Nijága 59 B í ri 60 Memé’uje 63

REPTILES 66

Juchá’i 68 Máv i 70 Búu’a 72 Yíruje 74

Igáiba i 75 Gíisibat i réje 76 Júpuku 78

12 14 17 18

22

AVES 80

Táakagañ i gai 82 Táa’ i 84 Déene 86 Jéek i / Jéek i Buya’u 88 Jách i me / Ját i me’u 90 Sí’uram i / Sí’uraje 92

Jítagachiku 94 Fáibe 96 Túumíba 98 Túumo’o 102 Bí’eje 104 ‘añ í m i med i 105

MAMÍFEROS 108

Kíiyiga / Fát i míj i ku 110 J i mú’ai 112 Jíiba’i 116 Táak i 117 Ji ku / Jebámi’unubajiku / Unuba’iko / Ménimiritidakaje / Nifáijiku 118

Nóobat i fai’u/ Néefim i t i fai’u 119 Jámana 120 Jéej i 122 T íi ’e 126 Fáafaiba 128

PLANTAS 130

Túugiy i 132 M i séseva 133 Ním i ’o 134 Mómo’o 135 Jáku’o 136 Báaku’o 137 T í si’o 138 N í kuje’e 139 ‘añaje’e 140 Kúme’e 141

Chére 142 ‘inó’o 143 Kuyá’o 144 Méjegi’o 145 M í s í ’o 146 Máni’o 147 Dé’e Usuta Decu i 148 Báño’o 149 Ján i gai 150

GLOSARIO ESPAÑOL REGIONAL 152 BIBLIOGRAFÍA 156

AGRADECIMIENTOS

El día que entregamos a las comunidades el primer número de las Guías Etnobiológicas de Colombia, un sabedor n pode se acercó a nosotros y nos dijo que por fin podría mos trarle a su nieta los animales del monte para que ella pudiera dibujarlos. Esta nueva versión de la guía trabajada con el pue blo féenem na’a conserva ese mismo espíritu. Por ello, que remos agradecer a todas las personas de las comunidades de Villa Azul y de Chukik que hicieron posible esta investiga ción, que da cuenta de una diversidad de especies de plantas y animales de la región y de sus diversas expresiones propias, pertenecientes a la diversidad cultural de este país.

En Villa Azul, agradecemos a Eduardo Paky, Adriano Paky, Avelino Paky, Hilda Cubeo, Angie Pijachi, Mario Paky, Ana Rita Andoque, Aidé Barbosa, Fillipe Paky, Rosmery Matapí, Claudia Paky, Jimmy Paky, Lenyi Andoque Miraña, Jorge Simeon Matapy Roticroke, Euclides Paky Barbosa, Edwin Pakky, Elio Paky e Idalí Barbosa.

En Chukik , agradecemos a Libardo Mukutuy, Saulo Mukutuy, Sergio Mukutuy, Ezequiel Mukutuy, Fátima Valencia, Rafael Mukutuy, Francisco Javier Suárez, Obdulia, Dolores Rodríguez, Blanca, Euclides Ortiz, Estela Perdomo, Jesús Ortiz, Esteban Ortiz, Lia Guiriña, Jorge Ortiz, Leopoldina Kudu, Willington Ortiz, Betriz, Eliceo Ortiz y María Kuyoteca.

12

En Araracuara, agradecemos a Rufina Román, Marcelino Fiagama, Berta, Nelly Andoque Buinaiconoma, Jhon Fredy Palacio Fenake, Luz Mery Huitoto, Irlando Palacio Andoque, y Aurelio Suárez.

A todos les damos las gracias por estar dispuestos a recibirnos un par de días en sus casas, brindarnos su alimento y por estar siempre abiertos a hablar con nosotros. Esta guía es apenas un abrebocas a todo el conocimiento que guardan las comu nidades indígenas sobre la biodiversidad con la que interac túan cotidianamente.

Agradecemos, además, el apoyo brindado por los proyectos: “Fortalecimiento del conocimiento y cuidado de la Selva y la Chagra desde la cultura y lengua de pobladores del medio Amazonas colombiano”, dirigido por la profesora Nubia E. Matta y financiado con la Convocatoria nacional para el fomento de alianzas interdisciplinarias en la Universidad Nacional de Colombia 2019-2021; así como a “La chagra, modelo experimental-pedagógico de agricultura sostenible, fuente de conocimiento ancestral, biodiversidad y puente de encuentro entre la academia y las comunidades indígenas”, dirigido por la profesora Johana Soto del departamento de biología y financiado con la convocatoria de extensión soli daria 2020. Estos permitieron financiar la estadía en campo de los miembros del equipo de investigación.

A Bienestar de Facultad de Ciencias y al Programa de Gestión de Proyectos del Área de Acompañamiento Integral de Bienestar sede Bogotá les damos las gracias por financiar la publicación de esta guía.

13

HÁBITO

CONVENCIONES

INCLUIDA EN ALGÚN APÉNDICE CITES 1

1. Corresponde a listas de especies de animales y plantas que tienen diferentes niveles y tipos de protección ante la explotación excesiva. Apéndice I: especies con mayor grado de peligro de extinción; por ello, la CITES prohíbe su comercio internacional y solo se per mite la importación no comercial (p. ej. investigación científica). Apéndice II: especies que no necesariamente están amenazadas de extinción, pero que podrían llegar a estarlo si no se controla estrictamente su comercio; así como las llamadas “especies semejantes” (especies cuyos especímenes objeto de comercio son semejantes a los de las especies incluidas por motivos de conservación). Su comercio puede autorizarse concediendo un permiso de exportación o un certificado de reexportación. Apéndice III: especies inclui das a solicitud de una parte que ya reglamenta el comercio de dicha especie y necesita la cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal de las mismas.

14

Hojarasca de árboles Acuático

Áreas

Fosorial Entre troncos Apéndice II Diurno Volador Apéndice I Arborícola

abiertas Apéndice III Nocturno

DIETA

CATEGORÍA DE AMENAZA SEGÚN LA UICN

Néctar

Frutos

Semillas

Coprófago

Artrópodos

Ramas Omnívoro

Mamíferos pequeños

Pasto Mamíferos medianos o grandes

Anfibios o reptiles Apéndice II Apéndice I Apéndice III

Carroñero

Hojas Peces

Vulnerable

Preocupación menor Datos insuficientes En peligro Casi amenazada

15

CONVENCIONES

PRESIONES Caza Minería Deforestación Quemas

VENENO EN GRADO DE PELIGRO

16

FICHA EXPLICATIVA

NOMBRE EN FÉENEM NA’A (muinane)

NOMBRE COMÚN O LOCAL EN ESPAÑOL

Identificación taxonómica (Autor, año)

Familia

♂ y ♀ 60-80 cm

Distribución: Se refiere a la distribución geográfica de la especie en cuestión.

Convenciones: Señalan los hábitos de vida del animal referenciado, además de especificar su dieta, estado de conserva ción y explotación, usos y presiones a las poblaciones naturales.

Información biológica: Incluye la descripción física del individuo, enfatizando en sus caracte rísticas más representativas y, según el caso, infor mación reproductiva.

Información etnobiológica: Incluye apartes de la información etnobiológica disponible según rela tos de miembros de la misma comunidad referente a cuentos, historias, narraciones, cantos, etc.

17

Crédito del autor: Fotografía de Sofía Venegas

INTRODUCCIÓN

El presente volumen de las Guías Etnobiológicas de Colombia presenta una serie de relatos del pueblo féenem na’a sobre algunos animales que habitan la región del Medio Caquetá. En el título, J begej m na’a, encontramos un aspecto fundamental de la manera de concebir y explicar la existencia de las especies de animales y plantas dentro del pensamiento de los féenem na’a: estos seres también son gente. Ellos forman parte de la primera humanidad creada por féenefiivobaño’otadi, el “abuelo tabaco de vida de centro”, para que habitara el mundo; fueron ellos quie nes asistieron al primer baile, habitaron las primeras malocas y consumieron sus primeras sustancias. Sin embargo, esta situa ción habría de cambiar, ya que, por distintos comportamientos de “desorden” desplegados por los animales, cada uno fue per diendo parte de su humanidad, y todos terminaron en el estado en el que se encuentran hoy en día.

Algunas de las historias se enfocan en las causas y consecuen cias de su especiación, y explican qué tuvo que haber pasado para que cierto animal llegara a portar un rasgo característico o comenzara a desplegar un comportamiento determinado. Esto da pie a que las narraciones también se conviertan en consejos que previenen a la humanidad actual, mostrándole las cosas buenas y las cosas malas llevadas a cabo por quienes nos pre cedieron. Es así como los relatos perviven en la memoria oral del pueblo como una serie de consejos, o fagóji, con los que abuelos, abuelas, padres y madres avisan a hijos, hijas, nietos y nietas sobre cuál debería ser su comportamiento para que, como ellos suelen decir: “no le pase como le pasó a tal animal”.

18

Esta guía ha nacido a partir del interés común entre inves tigadores, académicos e indígenas por realizar un ejercicio de comprensión y divulgación, uno que acerque a los lec tores al conocimiento etnobiológico construido en torno a la vida de los animales y las plantas que se encuentran en la región del Medio Caquetá. Este interés colectivo nos ha llevado a aproximarnos a estas especies desde una perspec tiva biológica, compartida en los centros de enseñanza aca démica, y una perspectiva etnobiológica, enseñada tanto en los espacios de vida de las comunidades como en el bosque, los ríos y la chagra.

La metodología para su elaboración consistió en establecer un lugar de trabajo en el que, en conjunto con las y los sabe dores de la comunidad, se revisaba especie por especie, con versando detenidamente acerca de cada una. Nos interesaba conocer su nombre en la lengua de la comunidad, si tenía alguna historia, consejo o canto, y si se conocía una manera especial de establecer sus relaciones entre esta y otras espe cies. Adicionalmente, con intención de complementar este trabajo, se invitó a niñas, niños y juventudes de los distin tos clanes a participar en jornadas de ilustración de can tos, narraciones y saber etnobiológico, en las que se todos se permitían a sí mismos plasmar cómo imaginaban dichos conocimientos transmitidos en la oralidad, cómo creían que eran visualmente.

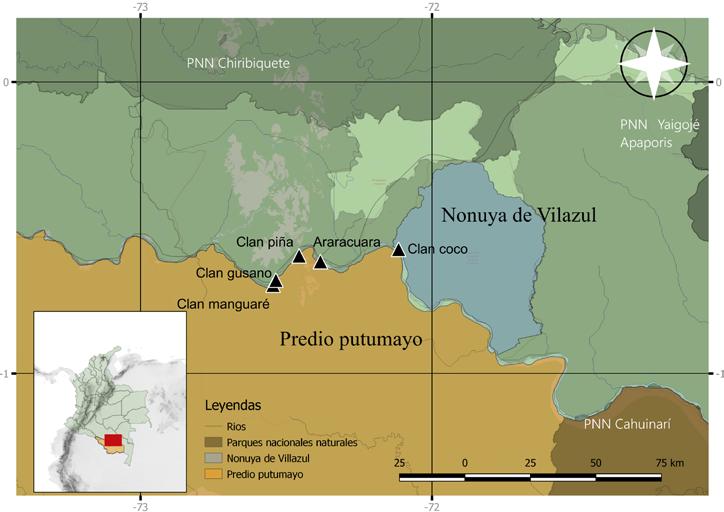

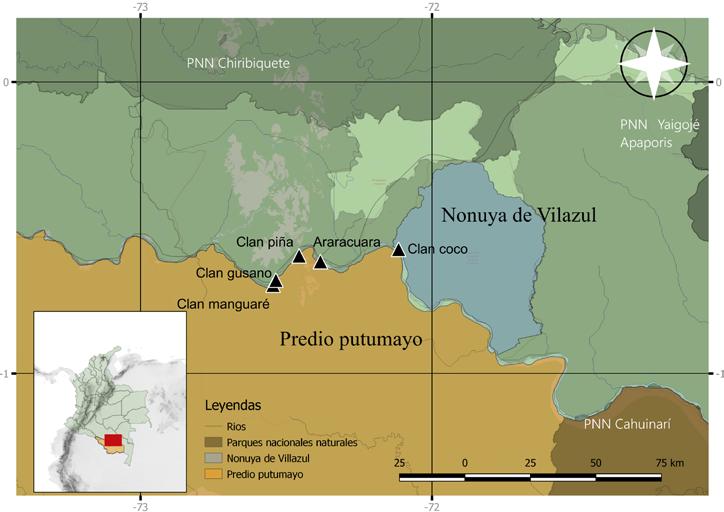

A continuación, presentamos algunos de los relatos que fue ron recogidos en las comunidades de Chukik y Villa Azul, ubicadas en el resguardo Predio Putumayo y en el resguardo Nonuya de Villa Azul, respectivamente, como lo indica el Mapa 1. Algunos relatos se acompañan de las ilustraciones. De igual forma, se añade información biológica de las especies tales como su distribución geográfica, estado de conservación, hábi tos, dieta, etc. Sobre los relatos aquí presentes, vale la pena resaltar que su transcripción procura conservar en la mayor medida posi ble el discurso de las personas que los narraron, con el fin

19

de que, a la hora de que el lector se acerque a los relatos, los evoque de forma similar a como fueron narrados origi nalmente. Dicho interés reside en el hecho de hacer más evidente la importancia del conocimiento transmitido oral mente y la forma particular en que este proceso sucede en las comunidades: el español regional que se utiliza, las prác ticas lingüísticas heterogéneas que lo atraviesan y que defi nen una forma particular de expresarse y de relacionarse con los otros a través de la lengua.

Grafía de las palabras en la lengua féenemina’a

La lengua féenem na’a (muinane) (ISO 639-3 bmr) perte nece a la familia lingüística bora y algunas de sus característi cas más relevantes, según el sistema fonológico descrito por Vengoechea (2012), son:

20

Mapa 1. Mapa geográfico de la región del Medio Caquetá, en el que se observa la distribución de clanes, resguardos y PNN de la región. Elaborado por Andrés Jiménez en QGIS.

▶

Tiene catorce consonantes y seis vocales.

▶

Presenta una estructura silábica consonante/vocal [CV(:)].

Tiene dos tonos fonológicos: alto y bajo. Cuando la sílaba presenta alargamiento de la vocal puede tener tono alto/bajo. Si lo primero, la escribimos en ortografía como áa y corres ponde en fonología a una vocal pesada: [ɑ̂:]; si lo segundo, (áá) y en fonología: [ɑ́:].

▶

A nivel de la prosodia, la lengua presenta fenómenos como la glotalidad suprasegmental y armonía palatal que afecta a los morfemas.

A continuación, presentamos los símbolos que empleamos en la escritura ortográfica y su correspondencia en el sistema fonológico para la apropiada pronunciación de las palabras en lengua féenem na’a (muinane).

vocales

Fonología i u e o

Ortografía i u e o a

consonantes

Fonología p b ɸ β m t d s m ᶑ k g ʔ h

Ortografía p b f v m t d s m r k g ‘ j

En morfemas palatales las vocales y consonantes se escriben de la siguiente manera:

Fonos dentro de morfemas palatales ʲɑ ʲt ʲd ʲn o

Ortografía ai ch y ñ o a

21

Bilabial Alveolar Retrofleja Velar Glotal

RELATO DE CREACIÓN DEL MUNDO

En la cosmología de los muinane existen dos palabras con las que se asienta la humanidad: el “bien” y el “mal”. Primero fue el mal. Desde el principio de la creación del mundo de la oscuridad, eso [el mal] es lo que llamamos “palabra de tabaco de animal”, ‘áasim baño’o’ij . Eso existió primero, mucho antes de la creación del hombre. Después viene la palabra “vida”, el bien que llegó con el padre crea dor, mofíivobaño’otadi, “nuestro abuelo de tabaco de vida”. Estas dos palabras, el “bien” y “mal”, reinan el mundo. Esas dos palabras dividen la tierra, el agua, el aire, el sol, las ban cas. Cada una tiene lo que le pertenece. Tierra mala para el mal, tierra buena para el bien; agua mala para el mal, agua buena para el bien; aire malo para el mal, aire puro para el bien; el sol caliente para el mal; el sol de mediodía es para el bien, el que da la vida. Y así mismo la noche, la noche está dividida: desde la una de la tarde hasta las doce de la noche es para el mal, desde la una de la mañana hasta las doce del mediodía es para el bien. Por eso es que el humano desde la madrugada trabajaba hasta antes de las doce y de ahí para allá no hace trabajos, porque ya está funcionando el mal. Y en la noche, ya en el mambeadero, hay que estar aconsejan do[le al mal] que no moleste a la vida humana, [que] si va a andar, que ande a su manera, pero que no perjudique la vida humana. Después de que uno habla con él [el abuelo de tabaco], ahí sí uno descansa para uno amanecer y recibir la madrugada que ya es la vida del humano.

22

También existen bancas del bien y del mal. Las primeras son de aroma o dulzura y son donde el hombre debe sentarse, kúruba’ikaga , “asiento amarillo de azafrán”, o kúudi’ikaga , “asiento de pintura”, jáchume’ikaga , “asiento de pájaro azul”. Ya los pajaritos esos, que hablan y hablan bien, los pajari tos son los que amanecieron el día con alegría, náamo’ikaga , “asiento de dulzura”. ¿Cuál es la dulzura? La sal tostada. De ahí ya se prepara el ambil y con eso hay que hablar unas palabras buenas. Entonces esas son las palabras del bien, esas son las que uno tiene que usar para que no haya chis mes, problemas. Hay que rechazar los asientos malos y hay que recibir los asientos buenos. Los asientos malos son los de los animales de ‘ájeba’ikaga , “asiento de gusano rasqui ñoso”, p n ’ikaga , “asiento de araña grande (que vive en un hueco)”, j sim ’ikaga , “asiento de caracol” (con ese [se] habla mucho y es muy chismoso, pero [la conversación] no tiene progreso, se habla y se habla sin resultado). En el asiento de los micos uno vive recostándose, no está en lo que debe hacer. Así van los asientos. Cada cual tiene su función. Si uno vive rabioso, mentiroso, ladrón, está en el asiento del animal. Si uno está bien, está en el asiento bueno porque habla de cosas buenas, aconsejando y solo trabajando para la necesidad de esta vida.

Entonces, los insectos también tienen un origen. Entonces, [provienen] del asiento malo fue que formó níkun ba , “sol [astro] de pegante, sol pegajoso”. Él vivía sacando pepa de juansoco (Couma macrocarpa, Apocynaceae) y sacando el pegante. Con ese pegante él cogía a los pajaritos y los comía. Él oía a los pájaros y él comía. Él tenía una hija y ella mantenía en su vulva todas las crías de él, que eran los insectos, todo lo que pica: araña, alacranes, ciempiés, congas. Él los alimentaba con las tripas amargas de esos pájaros que él comía para que

23

tuvieran veneno. Así, cuando su hija tuviera una relación con un hombre, esos animales lo mordían, el hombre se moría y él los comía. Era como una trampa.

Un día llegó un hombre como vivo que se fue a vivir con ella, un joven llamado Séséeve , “lucero de la mañana”. Él se fue donde el papá de ella y le dijo que quería vivir con ella.

—Bueno—le contestó el papá— así han llegado muchos hombres y me dicen así y yo les digo “ahí está mi hija”, y después no resis ten y la abandonan y después dicen que yo soy malo. Bueno, ahí está ella. Si usted quiere, ahí está, vaya búsquela. Vaya duerma con ella —así le decía a todos los hombres.

Entonces un día Séséeve decidió acercarse a ella, cogió su bolsa de coca y se quedó sentado, y ahí vivían. Él se hacía el que dor mía y después se levantaba como para ir a cazar, pero no, él se regresaba. Así estuvo varios días. No se acostaba con ella. Un día él estaba en el mambeadero y la muchacha estaba acostada. Ella antes de dormirse atizó el fogón y se quedó dormida al lado en la hamaca con las piernas abiertas y Séséeve volteó a mirar donde ella y vio esa gusanera. Entonces él no tuvo relación con ella. Él le dijo al otro día al suegro:

—Suegro, nosotros con su hija vamos a ir a conseguir pescado en el río de danta. Allá vamos a ir a buscar cacería (a lo que hoy se conoce como Ciudad Perdida), vamos a moquear pescado y des pués venimos y hacemos trabajo.

—Bueno —dijo el suegro.

Entonces ellos se alistaron y le dijo a la mujer que llevara una yuca de comer asada, cocinada. Llegaron allá y él hizo un ran chito y se fue a una bocanita. Ahí él hizo un andamio, puso la trampa y cogió unos pescados. Llegó de tarde y le dijo a la mujer:

—Ase esa yuca bien y cocine los pescados y coma con eso.

—Bueno —dijo ella y comieron.

24

De noche él se fue otra vez a revisar a ver si cayeron más ani males en las trampas y se fue.

Él sacó harta leña para que, si caían pescados, él pudiera moquear. Cargó la leña. Cuando él regresó, ella se quedó dor mida al lado de la pasera y cuando él miró, [vio] la vulva de ella, [que estaba] con las piernas abiertas y con gusanera… Él empezó a cargar la leña y a hacer una hoguera de candela, luego cogió una raíz y comenzó a hurgar la vulva de ella. Ella quedó muy profunda, dormida. Comenzó a sacar los animales y los quemaba. Con una fibra de cumare (Astrocaryum aculea tum), lo envolvió [el cumare] en un palo y con esa fibra enre daba él a los animales y luego los quemaba; culebras, insectos, caracoles, arañas, alacranes, ciempiés, congas, todos los que son insectos los sacaba y los quemaba. Y apagaron [los insec tos] la candela porque eran demasiados. Lo que él no pudo acabar, ese resto de animales se regaron. Esos son los que ya quedaron en la tierra como insectos. Así se originaron todos los insectos, esos fueron los hijos de un tal sol de pegante.

Las aves, el padre creador las creó: perdices, gallineta, tente, pava, pava colorada, pava negra… Todas las aves grandes fueron formadas por el creador. Las aves pequeñas son los nietos del abuelo de enfriaje, son la alegría y la armonía del amanecer, pues madrugan a bañarse. Ellas hablaban, se reían al amanecer recibiendo el nuevo día. Hay entonces pájaros grandes, los que están más arriba en las copas de los árbo les, que no traen ningún mal; son como una autoridad y muestran cómo uno debe ser: joven, atractivo, amable, res petuoso, inteligente, alegre, como ellos (por eso en ciertas canciones que se cantan a los hombres se nombran estos pájaros para felicitar el comportamiento de las personas). [Existen también] los pájaros pequeños, los que son cucara cheros, los que van detrás de hormigas y que van cazando detrás de los demás, son pájaros de candelilla, los que siguen a las lombrices y los insectos. Por último, hay pajaritos que vienen con enfermedades y epidemias, traen plagas de tije retas, de cucarachas, etc.

25

En el momento de la creación se crean muchos animales: los peces, los pájaros, los árboles, etc. fueron la primera vida. Después los primeros animales fueron la primera gente. Por eso en algunas tribus, los clanes toman nombres de pájaros o de animales porque son [su] origen. Pero por los malos com portamientos, por el incumplimiento de las reglas que esta bleció el creador, él iba sancionando de una vez a la gente y los convertía en parte de la naturaleza. Así ha pasado varias veces (ahora ya estamos para que nos cambie otra vez porque ya estamos haciendo mucho desorden, abusando y estamos cerca a eso, por no cumplir las reglas). Entonces cuando el crea dor cambiaba a una generación, convertía a todos en animales. Pero, en la primera generación, los animales que [se] formaron se salvaron del diluvio en el “cerro del llanto”, como dicen los andoques. En la Biblia dice que [es el diluvio d]el arca de Noé, pero es el mismo. Después, cuando el diluvio mermó, el agua de candela que quemó el creador quedó en pozos que son el petróleo de hoy en día. Sobre todo eso, la tierra fue tapando: cada vez que el río (el agua bajo la tierra) subía, quedaba una capa tapando y así se tapó y seco la tierra. Después esa tierra se partió y se formaron los continentes y se separaron. Y noso tros quedamos como gente de centro, acá en “América del sur”, como le dicen.

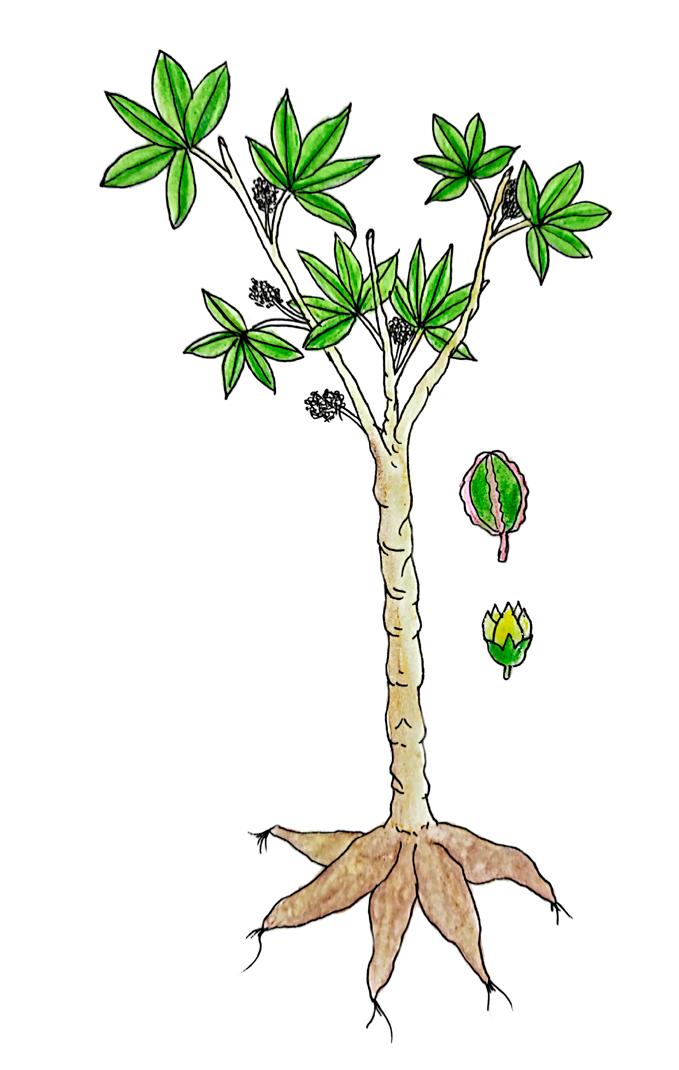

Entonces los animales que se salvaron pasaron a la segunda generación y, para que ellos recibieran conocimiento, aparece el abuelo Machútabu’a, “boa de abundancia”. Él no fue creado por el creador, fue originado de la tierra como dios de esa gene ración; él apareció. Él formó el tabaco y la coca y eso tuvo con secuencias. Ahí aparecen las abuelas de esa generación, que se formaron de los insectos: el abejorro, la mariposa fueron las abuelas que él nombró; el grillo síisi, pun ’ , la araña peluda, hasta las ranas venenosas eran abuelas. Luego de la pepa de manicuera (yuca de tomar) nació una niña creada por el abuelo Machútabu’a. Para cuidarla, a ella la entregaban a las abuelas, pero a ella le daba rasquiña, le salía sarpullido y vivía llorando por todos los insectos, porque todo eso eran las abuelas y nin guna la pudo criar.

26

Silueta de un hombre frente a la quema de yarumo. Fotografía de Christian Cárdenas.

N n m tibatáago, “abuela de palma de sal de monte”, una que sacamos para sal que vive en la orilla como con hojas largui tas, ella fue [la abuela] que sí la recibió y la tranquilizó, por que ella es fría y ella sí la crio. Y ya con ella, él [Machútabu’a] le dijo a sus dos nietos para que se criaran como hermanos con ella [la niña], como hermana que él dio a ellos, y que con el producto de ella, ellos tenían que vivir, sin pensar en cacería ni nada, solo con lo que cultivaban. Si querían hacerlo tenían que avisarle a él, pero ellos incumplieron y comieron y desobedecieron, y a causa de eso la abuela botó las cás caras de yuca en el patio y al pudrirse se formó el lombriz “agüerosa” y con él [la lombriz], ella se estuvo como [su] marido y se escondieron [la abuela y la lombriz] de sus nie tos. Tuvieron su relación hasta que ellos los pillaron y los mataron, por haber matado de desnutrición [a] la yuca [y] a la hermanita que el abuelo les dio. Cuando ellos planeaban hacer construcción de maloca, ellos cazaban y ella, la abuela,

27

alimentaba a la niña con el marido, y ellos [los hermanos] la pillaron y la mataron por hacerle daño a la niña.

Viendo eso, el propio creador vio que eso no funcionaba bien y entonces mandó a recoger todo y quemó todo, por que el mundo no estaba funcionando como él quería sobre la Tierra. Ahí es donde se originan las sabanas de Gáaru’i (ubicadas dentro del territorio de los nejegaim jo). Después recogió todas esas cenizas, hizo un embudo y lo botó al agua, y de ese embudo se formó el pulpo Yet mobu’a . El pulpo es como el abuelo de todos los peces que hay en el agua, el segundo papá de todos es la boa; donde hay una boa, hay mucho pescado siempre.

Después el creador bajó otra vez y empezó a formar dos hijos y una hija. Ella era la mujer de la abundancia, un hijo era el “escuchador” del mundo y el otro era el que cuidaba. Esta era la tercera generación y el creador les enseñó cómo debían vivir y gobernar sobre la Tierra. Ahí aparecen otros abuelos que estaban en contra del creador: ‘asím n ba, gís n ba, níkunba, ‘añ m n ba, tujáran ba, yibam n ba. Ellos no estaban de acuerdo con el creador y querían dominar la tierra y ser los dueños, así que comenzaron a querer acabar con él. Pero, como el creador sabía más y los había creado también a ellos, sabía manejarlos y los llamó y les dio un nombre y un lugar a cada uno. Fue personificando los lugares. El creador tenía su comunidad, que formó con su palabra de vida. Pero los abue los no estaban de acuerdo. Sintieron que el creador los arrin conó y, como no pudieron con él, comenzaron a desbaratar su comunidad. Hicieron muchas malocas por todas partes sin autorización del creador y después se retiraron. El creador se quedó con sus tres hijos y no se preocupó. Siguió educando a sus hijos en la bondad y la multiplicación. Mientras tanto, los abuelos se relacionaron con seres malig nos y aprendieron cosas malas y destructivas. Con el tiempo, fueron formando cosas malas, pero empezaron a fracasar; sus hijos, nietos, ancianos empezaron a morir. Entonces culparon al padre creador diciendo que ellos vivían en bien y que él

28

les hacía eso por envidia. El creador entonces habló con sus hijos y les contó cómo los otros lo culpaban a él y que, como ellos pensaban eso, entonces él se iría, porque igual sus hijos ya estaban educados y podían quedarse solos para vivir en [el] bien. Los dejó y se fue al fondo de la Tierra. Allí formó las capas de la Tierra, dieciséis capas cada una con su nombre y allí se quedó con la hija, y el mundo se oscureció. Ya no vol vió a amanecer.

Así, en la Tierra seguían cosechando, pero, con el tiempo, ya no pudieron hacer chagra y se les acabó la comida, hasta que todos se volvieron animales, sobre todo dantas, armadillos, osos (palmero), guara, borugo, venado, etc. Ahí terminó esa generación. Pero él le había dicho a los hijos que si algún día se acordaban de él, volvería. Todo era pura hierba en la tierra y un día los hijos sacaron la hierba y la quemaron con sal, con hoja de yarumo y el olor de la hoguera llegó al creador y supo que lo estaban llamando. Entonces empezó a subir. Cada vez que quemaban el yarumo, él subía capa por capa, hasta que llegó a la segunda capa. Ahí mandó a la hija a verlos y a hablarles para ver si tenían capacidad. Ella intentó, pero ellos no le ponían atención e interrumpieron su palabra y entonces ella les dijo que, así como ellos habían sido con ella, sería la nueva gene ración, sin capacidad. Y ellos la echaron. Ella se fue donde el papá creador y le contó. Entonces él fue a verlos y amaneció. Al ver a sus hijos, les pidió agua, comida, coca, ambil, mambe, sal, etc. A lo que ellos contestaron que no tenían nada por que él se había ido y los había dejado sin nada y así seguían. Entonces el padre les pidió que llamaran a su gente para traer todo. Mientras tanto, le pidió a la hija almidón que ella lle vaba para que le hiciera algo de beber (caguana). Los hijos fue ron a buscar, pero encontraron puro rastrojo de donde salían muchos animales (armadillo, borugo, etc.), y regresaron dicién dole al padre que ya no había gente, pues todos eran animales. El padre les dijo que ellos no habían buscado bien y levantó una vía de donde empezó a llegar gente (sus nietos) trayendo todas las cosas. El padre comió y tomó y empezó a mambear. Decidió que se iría con su hija de nuevo, dejando a sus dos

29

Avelino en la maloca de su hermano, Adriano. Fotografía de Christian Cárdenas.

Avelino en la maloca de su hermano, Adriano. Fotografía de Christian Cárdenas.

hijos con la nueva comunidad en representación de él, y por medio de ellos él le aportaría cosas a todos. Y entonces, sacó el poder de la coca, el tabaco, todas las frutas y alimentos y solo les dejo semillas sin valor y se fueron [él y su hija]. Esta nueva generación era la de los dueños, los responsables de todas las semillas de todo. Ellos se quedaron pensando cómo iban a manejar, desarrollar y multiplicar el mundo. Empezaron a pedir palabra de vida en el tabaco y coca, y empezaron a llegar animales respondiendo sus preguntas y los dos hijos les iban dando un nombre, una función, una planta, etc. Así fueron nombrando todos los animales. Las aves… Tres aves tienen un poder: la perdiz con su hoja de tabaco se tapará y nadie las va a ver; a la pava colorada también le dio el tabaco de sueño, y su nombre lo destinará a alguna persona de conocimiento [la cual adoptará su nombre] que lo hará dor mir [a la persona] y pensar en los sueños, y esa será su fun ción; el último fue el ják jáaje’e, el paujil colorado, [que] sería el pájaro de guerra y rabia. De los huesos de esta ave salió el líquido que quemó en la primera generación, el agua de can dela. El resto de animales no tienen poderes así, son seres de frío. Todas las aves son para que coman los enfermos, pues no los perjudica, mientras que los animales de sangre caliente sí y no los puede comer un enfermo. Así terminó la pava colo rada, que ve el amanecer y avisa la amanecida cuando ya viene la abundancia del verano. Los pájaros son de alegría y viven limpiando (comiendo insectos). A los micos no les dio ningún poder, pero no se dice nada al respecto. Entonces él [el creador] empezó a llamar y nadie le contes taba, cuando de pronto se le estremeció el cuerpo. Entonces el papá del cielo del otro mundo les mandó [a la humanidad verdadera, aquella a la que el creador les heredo las sustan cias y palabras verdaderas] el conocimiento del tabaco y para que no les llegará a los seres que estaban en la Tierra, mandó la puerta del cuerpo (cuando uno es pequeño que lo llaman la mollera, blandito, es esa la puerta del cuerpo), entonces por eso las palabras buenas que vienen de allá (cielo, cono cimiento) entran al cuerpo y uno las expresa. Las palabras

malas que uno expresa vienen del estómago, vientre, por que son palabras de este mundo. Entonces él se metió a la Tierra para que no lo vieran y le contestaron. Cada vez que llamaba le contestaban a un lado diferente de su cuerpo, pero no se veía nada. La última vez que llamó le contestaron al frente. El cuerpo es pecho, espalda, brazos (izquierdo y derecho), y así mismo debe ser una maloca: tiene un puerta adelante donde sale el sol, la espalda es a donde se oculta. Y eso era lo que indicaba lo que él había escuchado (norte, sur, oriente, occidente). Así se organiza el cuerpo, una maloca y el mundo en general.

Así él [el creador] se acomodó y luego empezó a alimentarse y a su hija y a sus hijos. Y encontraron una pepita pequeña y ninguno sabía cómo nombrarla. Le preguntó a la hija de la abundancia cómo llamarlo y ella respondió que le consultara a la palabra de tabaco. Entonces vio con el tabaco que era la semilla de manicuera y de ají, pero no la de coca. Entonces él le dio el ají a la hija para que ella tuviera su mambeadero y ofreciera la comida en la cocina, aconsejara a sus hijos y nietos y recibiera sus visitas. Y desde ahí es el mambeadero y donde charla la mujer. Así ella lo destinó y fue la coca cre ciendo y fue formando la palabra jách me’u’i, como cosa verde, y eso es lo que lleva la palabra cuando uno utiliza la coca, verde en la boca. Ese mismo también es el color de un paja rito que lo llamamos játy me’u y ese mismo es el nombre que tiene la maloca cuando está recién tejida con verde. Todo eso tiene diálogo.

Así fue creciendo ese tabaco, ya estaba grandecito y sacó la pri mera hoja y ella [la hija] lo cocinó. Hizo una masita sin expri mir con todo el bagazo, lo preparó y lo lamió. Cuando empezó a lamer, empezó a relampaguear por primera vez en el mundo. Entonces los seres de la naturaleza, que dijeron que iban a ser dueños de todo, se preguntaron cómo había aparecido otro ser además de ellos haciendo relámpagos. Entonces decidie

32

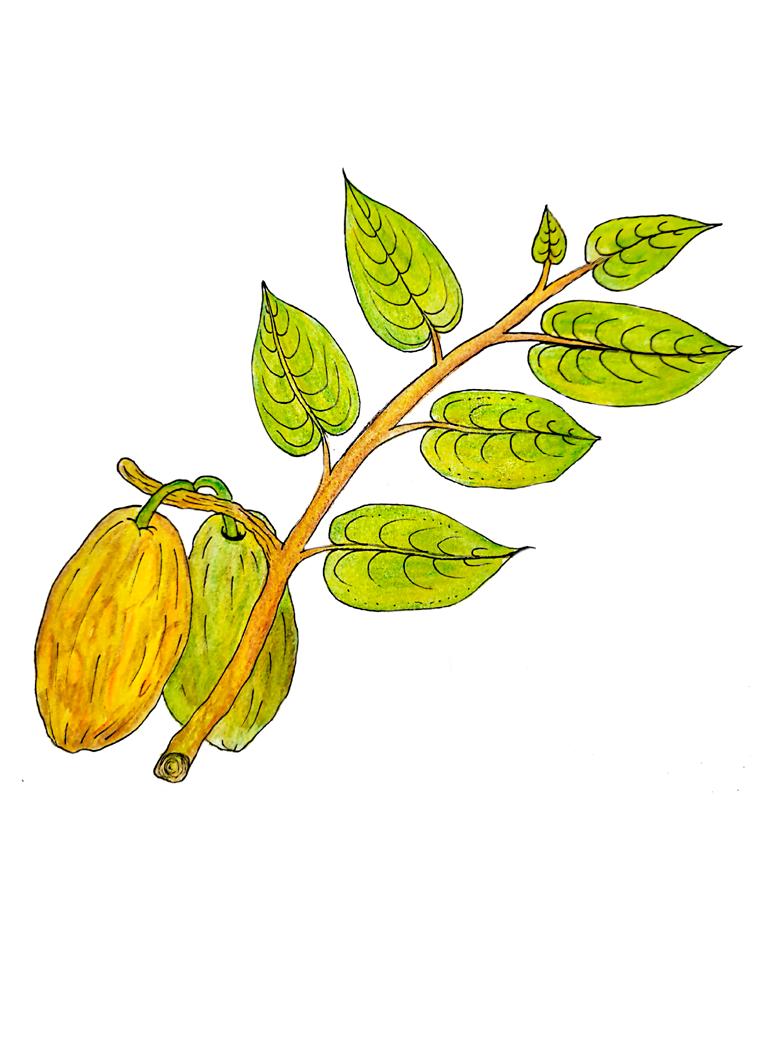

ron cazarlo. Así se originó la mata de coca, [a la] que nosotros [le] decimos gáñom ku, jek m ku, ‘íimako, [que son las tres plan tas principales de coca. Ahí se presentó la mata de yuca, [a la] que nosotros [le] decimos ‘at ’oján gai, compañero de la mani cuera y el ají que era como la base y el asiento de la mujer. Entonces en la mata de coca se acomodó un pajarito nano , un pajarito negrito que hace “prrr-pik”, y se sentó en la mata de coca. Y en la mata de tabaco se acomodó el tigre de tabaco, el tita’ ko, un gusano que hace la casita con palitos atravesados en la mata de tabaco y adentro de eso vive.

Viendo que a títa’ ko los demás animales lo iban a atacar con los poderes que tiene cada uno, él [títa’ ko] brinca, hace una cerca y se defiende y los desarmaba, y armaba su casa. Y de ahí viene el origen de la maloca, para qué se hace, por qué se hace el cerco: para protegerse de enfermedades y males. Y los animales siguieron atacando hasta que todo se les acabó y que daron bajo el dominio del tabaco, de la palabra del tabaco. Así terminó esta generación.

Así, después de ese tabaco se distribuyó lo que somos hoy en día, los ocaina, los andoque, los bora, los del centro (gente de centro), y ahí fueron multiplicando los clanes, los otros pue blos y más allá y más allá, y así fue ampliándose el mundo más de pa’ allá. Cada cual tiene su tabaco y yuca y cómo lo mane jan. Pero en cada territorio son los mismos animales, pero se cambia el nombre según el lugar; los insectos de sabana, rocas, montañas o planos son diferentes pero en el fondo son los mis mos. Así más o menos [es] lo que yo escuché.

33

ARTRÓPODOS

“En las bancas malas es donde se sientan los insectos, su nombre es ‘ájeba’ikaga. Entonces el origen de los insectos se da a partir del asiento malo, y de ahí sale Nikúun ba (Personaje), Sol pegajoso, (…) la hija de él tenía en su vulva alacranes, congas, cienpies, (…), un día Seséeve (personaje) ‘lucero de la mañana’, se fue a vivir con ella (…), él empezó a quemar los insectos de la vulva de ella, lo que no se pudo quemar se regó por la tierra, así se originaron los insectos”.

Eduardo Paky.

Ciempiés. Fotografía tomada por Diego Aguilera.

Ciempiés. Fotografía tomada por Diego Aguilera.

CHI’ÉKU

Chicharra.

CHICHARRA GRANDE Fidicina sp. (Amyot & Audinet-Serville, 1843) Familia: Cicadidae ♂ y ♀ 5-7 cm, incluyendo alas Distribución: Neotrópico

Información biológica: Insectos con forma robusta que habitan en las regiones tropi cales. Se caracterizan por su aguda estri dulación (sonido que emiten), producto de unos órganos ubicados en el abdomen. Las hembras ponen sus huevos en huecos que hacen en las ramas de los árboles o arbustos. Cada especie tiene su sonido par ticular, que es emitido sobre todo por los machos y que es uno de los ruidos más potentes del reino animal. Se alimentan de la savia de los árboles.

Información etnobiológica: En las can ciones de baile de frutas, en la entrada, cuando ya está atardeciendo, se canta nom brando a chi’éku; como entre las 5:30 a 6:00 de la tarde se empieza a cantar “chi´e

chi´e”, [que] es como la despedida del día (Eduardo Paky).

Con la chicharra también se hace curación de niño gago. Uno le avisa, no lo vaya a morder, ese lo soltamos ahorita, ese no pica. Hace chillar al niño, con la chicharra grande o la pequeña, de susto es que está llorando el niño, entonces uno lo sopla. La chicharra tiene que volar, si no vuela, se tiene que traer otra, para’ que hable rápido el niño y no se enrede (Marcelino Fiagama).

36

Ilustración de Fillippe Paki (Villa Azul). Chicharras. Ilustración de Euclides Ortíz (Chukik ).

CONGA, CONGUILLA

Paraponera clavata (Fabricius, 1775) Familia: Formicidae ♂ y ♀ 2-3 cm Distribución: Desde Nicaragua hasta Brasil y Paraguay.

Información biológica: Es una gigantesca hormiga social que vive en colonias de unos 500 a 1500 individuos. También pre senta asociaciones con plantas, y construye nidos subterráneos en la base de árboles, palmas y lianas. Su picadura es muy dolo rosa, bloquea la transmisión sináptica en el sistema nervioso central de los insectos.

Información etnobiológica: Para los indí genas del medio Caquetá, esta hormiga tiene una relación o asociación en forma de trilogía entre el insecto, el hongo y el bejuco.

La hormiga conga fue castigada por bur larse de la hija de Royima (Padre Creador) y por todo el dolor que le causa a las per sonas con su picadura; así, cada año,

T FOMOGAI

durante la época de friaje mueren muchas congas; el cuerpo de éstas se pone blanco por un hongo y poco a poco se forma el bejuco de yaré… Reinaldo Ruíz, (Uitoto) (en Vasco-Palacios et al., 2008, p. 26).

Se reconocen algunas variedades de hormi gas congas. Una de esas variedades vive en un árbol y se le llama N bat fomogai que sig nifica “Conga de sol”. Con el nido de esta hormiga, formado por hojarasca, se prepara un remedio para curar el ombligo de los recién nacidos. Se tuesta y se aplica sobre la herida del ombligo del bebé (Eduardo Paky).

37

Ilustración de Fillippe Paki (Villa Azul).

N BAJEJUBE’U

Escorpión de cangrejo. Ilustración de Fillippe Paki (Villa Azul).

ALACRÁN DE CANGREJO, ESCORPIÓN

Opisthacanthus elatus (Gervais, 1844) Familia: Hormuridae ♂ y ♀ 7-9 cm (sin contar pinzas) Distribución: Panamá, Colombia y Venezuela

Información biológica: Emplean las pinzas de sus pedipalpos y su veneno para defen derse o capturar a sus presas. Se distribu yen dentro de microhábitats específicos que cuenten con las condiciones ambien tales propicias para su desarrollo, es decir, donde puedan conseguir refugio, alimento y/o pareja. Son de color oscuro de negro a marrón, sus pinzas son robustas, su cola es relativamente pequeña comparada con

su cuerpo. Pueden encontrarse debajo de piedras, troncos caídos y grietas, y suelen ser gregarios.

Información etnobiológica: Se forma a partir de un cangrejo pequeño de río. La picadura, para los indígenas, cuando se es joven duele poco, pero cuando se es más adulto duele mucho (Eduardo Paky).

38

MÉEKIRI

Luciérnaga. Fotografía de David Román, disponible en: https://pixabay.com/es/photos/ insecto-naturaleza-luci%c3%a9rnaga-5151933/

LUCIÉRNAGA

Paraponera clavata (Fabricius, 1775)

Familia: Formicidae

♂ y ♀ 2-3 cm

Distribución: Desde Nicaragua hasta Brasil y Paraguay.

Información biológica: Se caracterizan por tener cuerpo blando y alargado con ante nas filiformes o dentadas. Las hembras poseen órganos luminiscentes en la parte del abdomen en el quinto segmento, los machos en el sexto. (La luminiscencia es un proceso químico eficiente usado para el cortejo y para el reconocimiento entre sexos. Cada especie tiene su propio patrón de emisión lumínica particular, algunas especies imitan patrones para depredar a los que se acercan).

Información etnobiológica: La luciérnaga méekiri invitó a j ma’u, el cucarrón mierdero a barbasquear. Se fueron por allá a un caño lejos donde oscureció y entonces a j ma’u le dio rabia seguir allá, por lo que se había oscu

recido. Sacó un garrote y empezó a garrotiar a la luciérnaga; entonces méekiri le decía que no se preocupara, que él llevaba su linterna, pero lo que él realmente pensaba era: “no, yo me voy ahorita, yo no me varo, yo tengo mi linterna”, así que al final prendió su linterna y dejó botado a j ma’u, que trató de perse guirlo. Al intentarlo se fue estrellándose palo por palo, se enredaba, los bejucos lo jalaban. J ma’u no llegó a la casa. La historia acon seja a no ser como la luciérnaga, no ser mala amiga como ella (Saulo Mukutuy y Libardo Mukutuy).

39

DUMÓJO NEJÉKUGA / NEJÉKUME’

‘CUCHARA DE LOS CARIJONA’, MATA CABALLOS, MANTIS RELIGIOSA.

Stagmomantis sp. Familia: Mantidae ♂ 7 cm ♀ 8 cm Distribución: Neotrópico

Información biológica: Se caracterizan por tener la cabeza en forma triangular vista frontalmente, antenas cortas y aparato bucal masticador. Sus patas anteriores (el primer par) tienen espinas y están modi ficadas para sujetar a las presas (tipo rap toriales). Las hembras ponen sus huevos dentro de una ooteca espumosa. Poseen múltiples características que hacen que sea difícil localizarlas en campo, por ejemplo, el mimetismo, color y su vida sedentaria. En la cópula con frecuencia cometen cani balismo: las hembras se comen al macho desde la cabeza.

Información etnobiológica: Ese es el que tiene las dos hachas. Esa con su pri mer hacha, con esa él subió con un anda mio a bajar racimo de canangucho. Eso es lo que uno pregunta en un baile, esa es la adivinanza. Él fue el que subió y cortó racimo de canangucho, porque nadie podía subir. ¿Quién va a subir en una palma de esas? Palma de canangucho. O sea, él está subiendo, tuc tuc con esas hachas y con ese mismo corta y él cae, tuc tuc eso es que está refiriendo, mientras corta el racimo de canangucho (Marcelino Fiagama).

40

Mantis religiosa. Fotografía de LubosHouska, disponi ble en <https://pixabay.com/es/photos/ mantis-religiosa-insecto-hoja-1170776/

41

GACHÉDI’U / GIS RE

AVISPA CAZADORA, AVISPA CAZADORA DE ARAÑAS

Pepsis sp. (Fabricius, 1798)

Familia: Pompilidae ♂ y ♀ 5-6 cm

Distribución: Sudeste de Asia, África, Australia y América.

Información biológica: Avispas de gran tamaño, generalmente de color negra o azulada metálica. Se caracterizan por tener un aspecto robusto y patas largas espino sas, por su hábito de hacer vuelos cortos al ras, y también por realizar caminatas sobre el suelo, con movimientos nervio sos (muy rápidos) de antenas y alas. Las hembras utilizan arañas como presas para alimentar a sus larvas (estenofagia). Cada larva eclosionada se desarrolla sobre una sola presa. El adulto es nectarívoro, mien tras que la larva es carnívora*. La técnica general de caza de este tipo de avispas es dar saltos cortos y movimientos rápidos en el suelo para explorar el terreno y locali

zar la araña. Luego la avispa la toma y se pliega en forma tal que su abdomen queda por debajo de la araña para aguijonearla.

Información etnobiológica: Gachéri’u es la avispa más grande, que escarba la tierra, es agüerosa. Cuando ella escarba cerca al patio está “agüeriando” [agujereando] como si lo fueran a enterrar a uno. Y la otra es la que caza grillos u otras avispas, es Gis re (perso naje que cazaba con bodoquera a los monos), lo atrapa [al grillo] para sus crías, lleva lo que coge y lo mete a su nido y lo entierra (Eduardo Paky).

Cuando hay mucho mosco, ella viene, vive solitaria, entonces ella abraza y pica al ani

42

Avispa cazadora de arañas. Ilustración de J. David Román.

mal, luego lo carga y lo deposita en un hueco, le pone el huevo. En la misma “cacería” pone el huevo y además come, también se for man ahí [las crías], así viven ellas. Esa está en historia de Gisv re, cuando él todavía no tenía propiamente ese nombre, él se llamaba jeba’i’u y cuando ya se le reveló esa arma de la avispa, la bodoquera, fue que él se convir tió en Gis re. Esta avispa sí es el propio Gis re. Él mataba gente y después la convertía en danta, en tigre, en puerco. Él los moqueaba. Un día lo denunciaron ante jeba’i’u, entonces él [jeba’i’u] fue. Como él timbra, “tiririririri”, mientras él se fue a cacería, él llegó. Tenía paserado de danta, de puerco, incluso ani mal pequeñito como ratones. Entonces un día llegó jeba’i’u, y gis re, la avispa, esa venía con su catarijano de puerco, él [la avispa] venía cuando sonó un ruido, entonces él dijo: —¿Pero quién llegó a mi casa y me va a emba rrar la cacería? —dijo gis re. Mentiras que él puso un truco, y jeba’i’u estaba mirando de a raticos y entró con su cacería también. j —saludó jeba’i’u cuando entró en la maloquita de gis re —¿Quién estaba hablando aquí en mi casa? ¿Dónde se escondieron? ¿No robaron mi cacería? —dijo gis re —Oiga, compañero ¿cuántos mató?, ¿cuántos? —dijo jeba’i’u, llegó de una vez. —Oiga, ¿pero usted qué? Usted nunca anda y me ha visitado y qué pasó? Va a llover, se va a acabar el mundo —dijo gis re. —Bueno, yo vengo, gis re , yo vengo a comer donde usted. Yo vengo a comer —dijo jeba’i’u

—No, pues si yo le doy el animal pequeño que a usted no le gusta, pues usted dirá de que él me dio como animal que no quiere, gurre, culebra —dijo gis re — saque el animal que usted quiera.

—No, cómo yo le voy a sacar, no ve que usted es bueno. De lo que usted saca, pues yo lo recibo —dijo jeba’i’u

—No, saque por orden mía.

—No —dijo jeba’i’u de nuevo, porque si este jeba’i’u le sacaba comida, ese gis re lo iba a matar a él, por eso era. Jodido ese gis re, jeba’i’u no caía fácilmente. —No, yo que soy dueño de todas maneras tiene que sacar—dijo Gis re —¿Cómo yo de la pasera que usted tiene, cómo voy a sacar? Más bien démelo usted —dijo jeba’i’u.

—¡Ah, sí, es verdad! —dijo y gis re cogió una silla y la puso para bajar un puerco de allá, de esa pasera.

Entonces mientras que este gis re se fue, mientras que estuvo cogiendo ese animal, jeba’i’u de una vez lo cogió y paaaaa le dio un rodillazo al pobre gis re y lo desbarató. Lo desbarató. Porque él comía mucha gente ya, o sea, era muy carnívoro. Lo desarmó. Después quemó a gis re con toda la cacería, y ahí es donde él, jeba’i’u, convirtió a gis re en esa avispa. Por eso es que tiene casa de cemento, porque le quemaron la maloca y porque dentro de la casa de él hay mucha comida (Libardo Mukutuy).

43

ÍIKUJE

Información biológica: Las arañas látigo son un pequeño orden arácnido caracte rizado por tener apéndices espectaculares con forma de pedipalpos raptoriales y pri meras patas anteniformes extremadamente alargados. Las especies de Heterophrynus spp. se pueden encontrar en diversos microhábitats, donde es determinante que tengan una alta humedad relativa.

Información etnobiológica: Es una abuela, es una mujer. Aparece en la historia de Machútabu’a, “boa de abundancia”. Cuando él le entregó a esos dos huérfanos, a una niña que él formó a partir de manicuera (que muchos dicen de manicuera que no fue por el creador sino por ese abuelo (Machútabu’a), el que formó la primera yuca). Entonces, él quería una mujer para que le cuidara las chagras, porque ellos como hombres no podían manejar la chagra; ellos querían una mujer para que cuidara allá. Fueron y traje ron una pepa de manicuera, la rajó y de ahí salió una niña. Él entregó a la niña recién nacida para que la cuidaran allá. La niña comenzó a llorar y ellos se entristecieron, pues, como hombres, no podían cuidar a la niña, criarla. Entonces, él se dio cuenta y les preguntó: “¿qué es lo que están diciendo?” y ellos dijeron: “nosotros, como hombres, no somos capaces de cuidar a esta niña ¿cómo la vamos a cuidar?, ¿quién la va a cuidar?”. Entonces él les dijo que fueran a buscar a ese que era la abuela ‘íikujetago. Fueron a buscarla y abrazó a la niña con esos apéndi

Araña látigo. Fotografía de Diego Aguilera.

ces que tienen chuzos y le comenzó a salir le sarpullido, como infección. También fueron a buscar a la araña peluda. Todos esos insec tos fueron como las abuelas, pero como tie nen esos chuzos o pelusas entonces son las que a los niños les da[n] infecciones cuando todavía son pequeños. [A ellos] les sale sar pullido, esas abuelas son las que perjudican, por eso se llama ‘íikujetago (Eduardo Paky).

44

ARAÑA LÁTIGO, ARAÑA ESTRELLA, TENDARAPOS

Heterophrynus sp. (Pocock, 1894)

Familia: Phrynidae ♂ y ♀ 5-7 cm (sin contar patas)

Distribución: Neotrópico

45

CUCARRÓN MIERDERO, ESTERCOLERO, PELOTERO

Oxysternon conspicillatum (Weber, 1801)

Familia: Scarabaeidae

♂ y ♀ 4-5 cm

Distribución: Neotrópico.

Información biológica: Presenta un ciclo de vida en el que las larvas se alimentan de hongos, materia orgánica en descom posición y otros materiales orgánicos que se encuentran en las bolas de estiércol. De aspecto robusto, con coloración verde metálico con negro. Tanto la larva como el adulto se pueden encontrar frecuente mente en el estiércol de vertebrados o en la carroña. Este hábito permite que sean utilizados en estudios ecológicos para eva luar el estado de conservación de los bos ques nativos, lo cual quiere decir que son importantes indicadores ecológicos de perturbación antrópica. Son importantes porque aportan en diferentes servicios eco sistémicos como el ciclaje de nutrientes, la aireación del suelo, la dispersión secunda ria de semillas.

Información etnobiológica: Al comienzo, en la bocana, en la maloca del abuelo de enfriaje, ahí, hubo el primer baile. Ahí fue ron toda clase de animales a bailar y a can tar. Entonces j ma’u, como él se alimenta de mierda no más, cogió la mierda e hizo caguana y se fue a repartir[la] a las hijas de sik m tadi y sik m tago y después se fue a cantar. Ellas [las hijas dijeron] “jumm, pura mierda”. Ellas lo regaban detrás del estantillo:

“jumm viene a hacernos tomar caguana de mierda”. Todos se la rechazaban: “no, mano, ahoritica no más, yo tomé mucha caguana”, “no, ya comí, no puedo”, “no, nosotros comi mos hace rato”, “no, comida de nosotros nos llenó”. El cucarrón dio vueltas y vueltas. Al

46 J

MA’U

final ya nadie recibía, y los que le recibían regaban detrás del estantillo. “Yo mismo me la voy a tomar solo”, decía el cucarrón. Entonces llegó túumiba , el carpintero, con su caguana de sabor de mojojoy, de sabor de píipíta, “gusano tornillo”. Todo el mundo trajo su totumo y su platico. No dio ni la vuelta a mitad de la maloca, y ya la caguana se había acabado. La gente estaba esperando la de él, ahí fue cuando

dijeron “jummm caguana de mojojoy muy sabrosa, caguana de píipíta muy sabrosa”. Y pues todas las hijas del abuelo de enfriaje y la gente que estaba ahí tomaba, mientras la caguana de j ma’u, pues es de mierda, la regaban detrás del estantillo. Entonces eso es lo que cantaron esos dos, la competen cia. Entonces a la gente le gustaba más la del carpintero. Entonces de ahí pa’ acá se vino ya las canciones, estas son canciones como mirando al origen de los animales. En esa cuestión es principio que se miran con el ejemplo de los animales, por eso es que ya [existe el] aconsejo, ojo, ya [el] con sejo que le da el jefe o la madre a las hijas a las nueras: “ojo, tiene que hacer buena caguana; si va a hacer de masa de alguna fruta hay que hacer bien”, porque de pronto se pasa, se agria, la caguana queda olor de mierda, entonces, ah, ya como el principio de j ma’u, por no dar bien la ins trucción, no preparar bien el insumo para la preparación de la caguana. De ahí vienen los consejos de acá: hay que hacer bien la caguana, como de carpintero, que es sabor de mojojoy, sabor de píipíta. (Esteban Ortíz y Libardo Mukutuy).

Carpintero y cucarrón mierdero. Ilustración de Esteban Ortíz

47

(Chukik ).

Cucarrón mierdero. Ilustración de Christian Cárdenas.

R Y ’U / RÁYÁ’ÍIGAI

Ciempiés. Ilustración de Nicol (Villa Azul).

CIEMPIÉS, ESCOLOPENDRA

Scolopendra sp. (L., 1758) Familia: Scolopendridae ♂ y ♀ 25-30 cm Distribución: Neotrópico

Información biológica: Son artrópodos alargados y aplanados; su cuerpo se divide en cabeza y tórax. Cada segmento del tórax tiene un par de patas. Poseen un par de col millos o forcípulas por debajo de la cabeza que poseen glándulas de veneno. Al mor der inyectan sus toxinas para someter a sus presas o como defensa frente al depreda dor. Generalmente, se alimentan de la meso y macrofauna que vive en el suelo, pero pueden llegar a cazar pequeños mamí feros como murciélagos.

Información etnobiológica: Su picadura es muy venenosa, le dicen segunda culebra. Puede confundirse con ‘áakaba, milpiés, o con súukame’u, que es un artrópodo simi lar de poca longitud y negro que vive en los palos podridos. Este último no se debe matar debido a que sí se mata, este persi gue a quien lo mató en sueños. Ninguno de los dos antes mencionados pican, como sí lo hace el ciempiés (Eduardo Paky).

48

TÓOM / J MÚ’AI

ARAÑA PELUDA

Pamphobeteus sp. (Pocock, 1901)

Familia: Theraphosidae ♂ y ♀ 20-22 cm Distribución: Norte de Suramérica.

Información biológica: Este género de tarántula incluye grandes especies terres tres, que generalmente tienen color oscuro con matices violetas en machos adultos. Las que habitan esta región tienen color oscuro en patas y en su cefalotórax y abdomen poseen pelos rojos. A pesar de su reputación y su aspecto, la familia de tarántulas (en su gran mayoría) presenta un veneno leve, similar al de una avispa, aun que la picadura puede ser dolorosa debido a la acción mecánica de grandes quelíce ros (colmillos). Cuentan con setas urtican tes ubicadas en el abdomen que lanzan con las patas y que usan para defenderse, cuando van a mudar de piel, o en el saco de huevos.

Información etnobiológica: Se especifican por sus colores y formas (patas largas o cor tas). Pun es una araña grande peluda que vive en huecos que reciben el nombre de P n ’ikaga, “asiento de las arañas”, que son rasquiñosos, dañinos para el ser humano. También se les llama Tóom , al igual que [a] las arañas que se encuentran dentro de la maloca. Algunas que andan cerca a la orilla del río y que cargan sus huevos en el pecho, a veces andan sobre el agua. (Eduardo Paky). (Posiblemente también se refiere a arañas de la familia Trechaleidae, de los géneros Cupiennius, y Trechale, arañas que suelen vivir cerca a cuerpos de agua, y pueden pre sentar grandes tamaños).

49 P N / PUN /

Tarántula terrestre. Ilustración de Dayana (Villa Azul)

ANFIBIOS

Abrazo nupcial, amplexo de dos ranas. Fotografía de Diego Aguilera

Abrazo nupcial, amplexo de dos ranas. Fotografía de Diego Aguilera

JAKÚKUGA

SAPO INVIERNERO, MUJER

FALSA, SAPO MANCHADO

Rhaebo guttatus (schneider, 1799)

Familia: Bufonidae

♂ 12,1-14,7 cm y ♀ 16,4-18,4 cm

Distribución: Amazonía de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela.

Información biológica: Sapo de gran tamaño, de color distintivo ocre o ama rillo-anaranjado, con manchas rojisas dorsalmente; y gris oscuro o café, con man chas redondeadas blancas ventralmente. Presenta glándulas paratiroides que exu dan y disparan una sustancia amarilla hasta un metro de distancia (Rivero, 1961), para defenderse de predadores. Se diferencia de otras especies por la presencia de una pro yección ósea que interrumpe el canto ros tral, llamada cresta precular.

52

Sapo inviernero. Fotografía de Nicolás Valdivieso.

Información etnobiológica: Con su canto “kóro kóro kóro” avisa la temporada de llu via. Ese sapo representa a esa mujer mala, la falsa mujer que llamamos jérobaik yu. Ella salió poderosa, ella decía “este es mi baile” ese de charapa, como quien dice, ella men tía, infundía daño, el veneno que ella tiene; cuando ella entra en una maloca, ella se suda. [Causa] ese aire da diarrea, vómito, tos

ferina, dolor de cabeza, en fin, lo que uno imagine que uno sufre. Por eso es que fue rechazada. Esa ya quedó como un sapo de monte. Esa señora que decimos son los per sonajes primitivos. Ya nosotros ya no somos animales, ya somos gente. Ahí es donde ella irrespeta. Eso era allá [antes], ahora es acá. Eso es pa’ que no venga esa enfermedad [la que ella causa] (Marcelino Fiagama).

53

Mujer Falsa. Ilustración de Sergio Mukutuy (Chukik ).

NAMÍTA’

RANA DE BODOQUERA

Oxysternon conspicillatum (Weber, 1801)

Familia: Scarabaeidae ♂ 4,2 cm y ♀ 5 cm Distribución: Amazonía de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

54

Rana de bodoquera . Fotografía de Nicolás Valdivieso.

Información biológica: Especie de mayor tamaño dentro del generó Aamerega, de color negro en todo el cuerpo con distin ción de morfos en los que varía la colo racion de la franja que bordea el cuerpo dorsalmente. Esta puede ser amarilla o verde y puede extenderse desde la base de las piernas hasta unirse en el hocico. Su piel acumula los alcaloides de las hormigas que consume. Las hembras escogen pareja dependiendo la duración y constancia del canto del macho, y depositan los huevos sobre la hojarasca; el macho los fertiliza y, después de la eclosión (a los 18 días), los recoge y los carga sobre su espalda para garantizar su alimentación y desarrollo, y los lleva usualmente a charcos fuera del territorio que cuidan con su canto.

Información etnobiológica: Los féenem ná’a dicen que pertenece a la misma familia de sapo plancho. Se le conoce como ranita de veneno para bodoquera porque él tiene en la leche veneno para dardo. Ellos tienen a los hijos en la espalda en forma de baba, ahí ellos se crían. Ahí mismo ellos ponen los huevos, ahí se revientan y ahí, cuando ya están grandes, ellos se van cayendo solos (Marcelino Fiagama).

55

Rana de bodoquera . Ilustración de Fillippe Paki (Villa Azul).

YÍTIKIRIJE

NA VENENOSA DE SARAYAKU (en ecuador)

Ranitomeya ventrimaculata (Shreve, 1935)

Familia: Dendrobatidae ♂ 1,5 cm y ♀ 1,6 - 1,8 cm Distribución: Amazonia de Colombia, Ecuador y Perú.

56

Información biológica: Rana de piel lisa muy pequeña. Dorsalmente es color naranja con tres líneas negras que se fusionan en la parte posterior con el patrón reticulado, distintivo de sus patas. El color naranja se difumina hacia la garganta y se torna ama rillo. Presentan escudos dermales en la punta de sus dedos, con discos anchos y truncados; el dedo I es igual de largo que el dedo II. Su cabeza es casi igual de ancha a su cuerpo. Aunque lo más común es encon trarla entre la hojarasca del bosque, tam bién se ha reportado que trepan hasta un metro en los árboles. El cuidado parental está a cargo del macho y carga hasta tres renacuajos en su espalda, para depositar los en bromelias o en pequeños charquitos, donde terminan de desarrollarse.

Información etnobiológica: Al final del verano avisa que el aguacero va a venir: “tiri riri tiririri”, canta llamando la lluvia. Su ova ción se da entre el término del verano y el inicio del aguacero en los pozos de agua. Eso es como un baile para ellos, poniendo huevos y bañando. Hace como un mes que ellos no se bañan, entonces van a estar con tentos porque ya va a venir aguacero. Tiene una canción de baile de frutas que contiene un consejo para los niños con hermanos. Ese sapito estaba con el hermanito andando, cuando la mamá escuchó “juepucha viene un aguacero”, entonces le dijo “agarre a su hermano, monte a su hermano, haga tun tun (alzarla y cargarla sobre la espalda) y vaya ya pa’ la casa porque viene un aguacero de namóta de vida de multiplicación, viene un aguacero muy rápido, vaya pa’ la casa”. Entonces ese no más es el mensaje de esa canción. ¿Qué quiere decir? Uno está en la chagra, “hijo gováno ‘rápido’ póngalo a tun tun a su her mano y vaya”. Entonces ya uno le enseña esta canción porque siendo ese sapito mire cómo cogió al hermanito, entonces usted cada vez que mira viento, aguacero, coja a su hermanito y a tun tun y … entonces ahí uno comienza a meterle ese consejo de cariño, de apoyo entre los hermanos. Ese sapito carga a sus crías sobre sus espaldas, como si llevase a sus hijos en un canguro terciado (Libardo Mukutuy).

57

Rana venenosa. Ilustración de Fillippe Paki (Villa Azul).

‘ÉERIJE

MUJER SOLA

Boana cinerascens (Spix,1824)

Familia: Hylidae

♂ 3,5-3,7 cm y ♀ 3,8 cm

Distribución: Amazonía de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

Información biológica: Su color es uni forme, verde limón un poco transparentoso con tonalidades más amarillas en su vien tre y extremidades, con puntos amarillos o blancos en todo el dorso. El dedo externo de la mano tiene membrana interdigital hasta la mitad de su longitud, mientras que los dedos II y III solo la poseen basal mente. Solo los machos presentan espinas prepólicas en la base del pulgar cuando lle gan a su adultez. Ponen hasta 800 huevos en zonas inundadas. Los machos cantan todo el año, pero la reproducción solo se da en época de lluvias fuertes.

Mujer sola. Ilustración de Juan Sebastian Boaga (Villa Azul).

Información etnobiológica: Vive por la orilla de quebradas, son comestibles (Eduardo Pakky).

58

Juanboy. Ilustración de Dayana y Juan Sebastián (Villa Azul).

Información biológica: Rana de gran tamaño y robusta. Sus patas carecen de rebordes cutáneos y los dedos de las patas posteriores tienen membranas basales. Su dimorfismo sexual no es notorio, aunque los machos reproductivos tienen brazos más hinchados. Se reporta que, en época reproductiva, suelen alejarse de los cuer pos de agua y hacen agujeros en la tierra donde se hace la oviposición de alrededor de 1000 huevos; los renacuajos se desarro llan allí por completo. Estos son carnívoros y se cree que se alimentan de sus herma nos. Sin embargo, también se reporta la oviposición cerca a fuentes hídricas.

Información etnobiológica: Informa la cosecha de chontaduro. Siendo un sapo, ese no va a comer el chontaduro, no va a chupar, pero sabe e informa la cosecha, le salen unos chucitos. “Hu hu hu”, canta. Vive en un hueco. Informa cuando viene viento, huracán. Son consumidas regularmente por las comunidades indígenas (Libardo Mukutuy y Marcelino Fiagama).

JUANBOY

Leptodactylus pentadactylus (Laurenti, 1768) Familia: Leptodactylidae ♂ 10-19,5 cm y ♀ 13,5-17,5 cm Distribución: Amazonía de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa y Perú.hasta Brasil y Paraguay.

59 NIJÁGA

RANA

ZUMBADORA DE BASSLER, RANA DE HOJARASCA DE HOCICO PUNTÓN

Chiasmocleis bassleri (Dunn, 1949)

Familia: Microhylidae

♂ 1,6-2 cm y ♀ 1,9-2,1 cm Distribución: Amazonía de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

—Muérase, muérase para yo coger su mujer —decía, así lo estaba maldiciendo.

De eso se volvieron enemigos. Se encon traron y se agarraron a pelear, a ver quién era más valiente. Entonces ellos lucharon, como a hacer caer al otro en un hueco, y cada uno a no dejarse. B ri lo apretó con las espuelas que tiene en las tetillas y en el brazo, lo hizo chillar. El sapo plancho lo regañó, y b ri lo apretó con las espuelas.

—Suélteme, suélteme, parece usted un niño mordiéndome —sapo plancho le decía. Entonces lo soltó. Entonces sapo plancho lo maldijo a b ri, el sapo negro, por eso es que él es venenoso porque él lo maldijo.

—Mientras que yo soy el sapo frío —dijo sapo plancho de sí mismo.

Información biológica: Especie muy pequeña de piel lisa, con ojos pequeños y coloración del cuerpo café o gris oscuro. Las patas anteriores son más claras y sus dedos no tienen rebordes cutáneos; los dedos de las patas posteriores presentan membranas basales. Tiene tímpano oculto y la punta de su hocico es acuminada. En toda la región amazónica se ha encontrado alta simpatría (conviven) con especies del mismo género. Las hembras pueden poner en promedio 200 huevos.

Información etnobiológica: Sapo plan cho y b ri eran los dos primos. Un día b ri se enfermó y fueron a decirle a sapo plan cho para que fuera a curarlo y [este] lo empezó a rezar, pero en realidad lo estaba maldiciendo.

Así es que uno compara a esas generacio nes. Por eso es que le ofendió a b ri, y en el caldo de b ri va a haber fiebre, va a haber problemas; en cambio conmigo, con sapo plancho, se van a curar, ninguna mujer va a salir con un defecto. Por eso uno cura a una niña, ahí va creciendo ella y en oración le da manicuera, aguapanela, aguazucar dulce para que cuando ella se embarace, cuando va a tener la cría que no se le mire hasta allá la barriga, casi no se ve, no se nota sino cuando ya va a salir. Si uno no cura así a la niña de uno cuando es pequeña, anda así con esa barriga grande.

Después fueron peleando en un hueco de esos de coger sapos, cayeron en ese hueco y no podían salir. Entonces llamó a tempes tad y la tempestad se vino. Él hacía la bru

60 B RI

jería de él. Quebraba las ramas para que cayeran en ese hueco y así preciso se que bró una rama y cayó en ese hueco y por ese hueco él salió. Ahí siguieron en enemis tades hasta que sapo plancho mató a b ri

En otra historia se cuenta que Memé’uje , sapo plancho, parece como una hoja, todo plancheto, eso es porque le han dado garrote, lo han vuelto como masa, lo machucaron ahí donde se machuca la masa de yuca, él era gordo y lo dejaron plancheto, se vengaron de él por violar a la mujer de otro, mujer de b ri. Memé’uje tocó la vagina de la esposa de su hermano,

que estaba durmiendo, y la mano le quedó impregnada con ese olor, feo decía él.

—Ahora, si yo me siento con mi hermano a mambear y hablar de noche, pues él va a oler —pensaba sapo plancho.

Se fue a la orilla del caño y con hojarasca podrida comenzó a lavarse la mano. Ya se le acabó la hojarasca, de lavar y nada, enton ces fue y cogió la arena y con arena dele y eso nada y volvió y nada. Bueno, acabó tam bién la arena. Nada que quitaba el olor. Iba atardeciendo. Bueno, entonces se fue por el caño y encontró piedra y comenzó a sobar la manito. Por eso ese sapo tiene la mano delgada. Él se frotó las manos en la piedra

61

Rana zumbadora. Fotografía de Nicolás Valdivieso.

hasta que se le acabó el cuero, la carne, y le quedó solamente el hueso. Y cuando regresó con su hermano ya los dedos le quedaron como unas agujitas, puntuditos. Llegó donde el hermano y cuando él para darle ya la mano, pues se sorprendió.

—Pero ¿cómo?, ¿por qué sus dedos están así, sus manos?

—No, lo que pasa es que yo fui allá, cogí lombrices, se me montó ese olor y enton ces pues yo lavé y eso no quitaba, no quitaba y me fui a raspar con piedra hasta que me acabó el cuero, la carne y quedaron los huesitos —dijo sapo plancho.

—Usted sí es necio —le contestaba el hermano.

Y al sapo plancho le dio rabia y dijo que tenía que vengarse de él y lo brujeó con una infladera en la barriga. Se fue para el monte sapo plancho y duró unos quince días, y cuando regresó, al hermano estaba que se le reventaba la barriga.

—Venga, venga y conjure la barriga de su hermano —le dijo la cuñada.

—Ahhhh, sí, sí, yo sé esa oración —respondió sapo plancho.

Entonces comenzó a curar, le comenzó a hacer un rezo que decía: “muérase, muérase, para que después de que usted se muera yo pueda irme con su mujer”. Eso era lo que él decía. El hermano se murió, y ya la mujer de él, la cuñada de sapo plancho, pues informó a los enemigos de sapo plancho para que supieran que él mató al hermano, que era el marido de ella. Él le hacía señas a la cuñada para tener hijos con ella.

—¡Qué va a saber hacer hijos, usted no tiene nada, qué va a saber hacer hijos! — ella le decía.

Él decía que sí sabía y se fue a buscar juansoco y trajo la leche en una copita y la iba a usar con ella; pero ella le tiró la leche encima a él y le hizo la cría en la espalda. Por eso sapo plancho lleva las crías ahí.

Los hijos de b ri querían vengarse, cogieron a sapo plancho y se lo llevaron, lo querían matar como mató al papá. Lo chuzaron con unos chuzos, y le pregun taban cómo mató al papá. Lo llevaron a la orilla de un charco y ahí lo iban a despedazar patas arriba. Cuando ya lo iban a despedazar, sapo plancho gritó:

—¡Miren una manada de grullas arriba!

Todos voltearon a mirar, entonces, sapo plancho se tiró en ese charco, en esa hoja rasca. Por allá se escondió, lo buscaron, pero no lo encontraron (Eduardo Paky)

62

MEMÉ’UJE

Información biológica: Rana grande de color café o beige claro dorsalmente, su vientre es oscuro y tiene una forma muy particular. Su cuerpo es aplanado y ancho, su cabeza tiene forma de punta de flecha. Posee prolongaciones dérmicas en boca y garganta (órgano de línea lateral). No tiene dientes en premaxila y maxila. Durante la reproducción, la pareja nada en círculos y mientras la hembra expulsa los huevos (80 aproximadamente), el macho los distribuye en su espalda con las patas, y se embeben en la piel hasta que a las 15 semanas se desarrollan por completo y emergen. Esta especie vive camuflada en el fondo de los cuerpos de agua, entre el lodo, donde usa sus órganos extremadamente sensibles de la línea lateral para detectar sus presas y usa sus extremidades para llevarlas rápi damente a la boca.

SAPO PLANCHO

Pipa pipa (L., 1758) Familia: Pipidae ♂ 10,5-15,4 cm y ♀ 10,4-17,1 cm Distribución: Amazonía de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Surinam, Trinidad y Venezuela.

Sapo plancho. Ilustración de Fillippe Paki (Villa Azul).

63

Información etnobiológica: Memé’uje fue a un baile de charapa y ahí, con una sola canción, se adueñó del baile. Él cantaba solito y nadie más bailaba, la gente espe rando turno.

—No más sapo plancho porque con esto vamos a amanecer —le dijeron.

—Bueno, listo, canten lo que ustedes saben. Yo no canto más —respondió sapo plan cho ofendido. Se fue y se escondió en un rincón.

Ahí es donde a veces mujeres que escu chan esta canción que cantó sapo plan cho se ofenden como celosas, porque es muy largo, muy aburrido. Dicen que por ahí puede haber conjura para hacer maldad a los cantores. “Parece un sapo plancho”, [con esta afirmación] lo pueden ofender si se comporta de esta manera en un baile. Mientras sapo plancho cantaba durante el baile solamente venían las hijas al lado de él. Por eso es que también ya quedaron ellos ahí pegados sus hijos en su espalda. Y por eso cuando un cantor va a cantar siem pre las primeras que llegan son la señora, las hijas o las sobrinas (Marcelino Fiagama).

Sapo plancho comenzó a volarse por el monte porque sus enemigos lo buscaban. Las grullas querían comérselo a él. Él estaba en la orilla de un lago, acostado encima de un palo y miró que volaron las grullas encima y que lo vieron, y cuando bajaron para agarrarlo, sapo plancho se metió al lago. Allá se ente rró de barro y las grullas llegaron y buscaron, revolcaron ese lago, pero no lo encontraron.

—¿Y ahora? Pues ya yo no puedo salir allá afuera porque ellos ya me están bus cando. ¿Y ahora? ¿Yo qué hago para comer? Ya no hay comida aquí, [decía sapo plancho].

Entonces sapo plancho comenzó a sacar las manos sobre el agua. Sobre ese lago venían libélulas a tomar agua y a bañarse, y las libé lulas llegaron y se pararon en la punta de los deditos de sapo plancho. Él miraba desde allá y pensaba: “Falta todavía que se paren más para matar”. Cuando ya él miraba que todas se paraban ahí en los cinco dedos ahí sí él se hundía a comer las libélulas. Y cuando terminaba, otra vez volvía y sacaba los dedos, esperaba a que se pararan y vol vía y comía. Él decía que ese que comía era guacamayo que él cazaba y cogía y hacía con las plumas del guacamayo una corona.

Por eso memé’uje tiene de enemigos a las libélulas. En un baile él hizo una corona y a las libélulas no les gustó porque él iba ofen diendo con esa corona. Entonces él cantó con su corona, la vara y su sonajera chiki chiki chiki, él iba hablando, él vino con esa corona, y todos reunidos: los sabedores, todos los del baile y en eso estaban también las libélulas y las libélulas se enojaron contra él porque, aunque él no las ofendió directa mente, solamente en la canción decía “uste des cuando comen animal botan la pluma, entonces yo sí la tengo aquí (en la corona)” a ellos no les gustó lo que dijo. Entonces él siempre iba donde el cacique de ellos con ese traje (como luciéndolo), estaba ofen diendo al jefe de ellos, de las libélulas, por eso es que no les gustó a la gente de ellos.

64

Sapo plancho se fue a un rincón de la maloca, no salió, a todo el mundo le brindaron comida, como él estaba por allá lejos, todo el mundo ya recibió, menos él…

—Bueno, ¿y el sapo plancho? (preguntaron los asistentes)

Ellos le ofrecieron, entonces las dos hijas de sapo plancho cuando le ofrecían una maraca le decían:

—Ay, papá, vaya busque.

—No, ese es baboso —él respondía. Le ofrecían entonces otra cosa.

—Sapo plancho venga busque su canastado de maní.

—No, ese es pepa de palo de brasil (Anacardium occidentale), ese es venenoso.

Todo lo rechazaba. Y cogieron bojote de ambil, entonces le dijeron:

—Sapo plancho, venga, busque este kilo de ambil.

—Papá, vaya busque —le decían sus hijas.

—No, que ese emborracha.

Todo así lo rechazó. Le ofrecieron otro canastado para él. Un canas tado de ñame.

—Papá pa’ que vaya reciba —le decían sus hijas.

—No, eso es baboso —contestaba sapo plancho.

Todo era malo. Todo. Hasta que trajeron bagazo de canangucho, el quenque, el cuncho, bagazo, entonces ahí sí, cogieron y le dijeron:

—Venga busque canastado de masa de canangucho.

—Ese sí es vida, ese es el que hace crecer, ese es muy bueno, no es dañino —dijo sapo plancho.

Y entonces él vino y lo regó, se bañó en eso y de aquí para allá, mejor dicho, se perfumó con la masa de canangucho. Por eso es que cuando cae canangucho él no falla, ahí está él, le gusta el canangucho. Con eso fue que él cayó, se bañó, se perfumó. Y es verdad, yo lo miró ahí donde nosotros nos bañamos (Marcelino Fiagama).

65

REPTILES

Atardecer sobre el chorro de Araracuara. Fotografía de Christian Cárdenas

LAGARTIJA FLACA, LOBITO DE COTICO Anolis fuscoauratus (D’Orbigny, 1837)

Familia: Dactyloidae

♂ 5,1 cm y ♀ 5,4 cm

Distribución: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú y Venezuela.

Información biológica: Lagarto o saurio pequeño con dorso verde y pequeñas man chas cafés desiguales, vientre blanco con manchas grises o cafés. Tiene de 14 a 18 lamelas (estructuras que les permiten adhe rirse a superficies verticales) en el dedo más grande de las patas posteriores. Los machos poseen abanico gular de color rosado - vio leta o rojo amarillento con escamas blancas, el cual despliegan para definir su territorio y cortejar a las hembras. Este despliegue es acompañado por movimientos de cabeza, cola y flexiones de pecho. Es ovípara y ponen generalmente un huevo, máximo dos. Procuran mantener su temperatura corporal 1-2° C más alta que la ambiental, para man tenerse activos ante predadores o para cazar.

Información etnobiológica: Se nombra en una canción. Esa can ción es de arrullar, de acariciar a un niño, de jugar con él. Entonces está nombrando a jíiniba, lagartija de monte firme. Como él tiene la manito como carraspocita, y también juchɑ́’ y akáragai también tie nen la manito así, entonces usted alza al niñito y le coge las patitas y canta ese [canto].

JUCHÁ’I

Lagartija Flaca. Fotografía de Nicolás Valdivieso.

Lagartijas . Ilustración de Juan Pablo Mukutuy (Chukik ).