16 minute read

Das „Boot Camp“ Eine didaktische Methode zum Einstieg in den Schreibprozess einer Bachelorarbeit Christa Büker, Matthias Mertin, Irene Müller und Dominik Röding

from Leseprobe PADUA

by Hogrefe

Das „Boot Camp“ – Eine didaktische Methode zum Einstieg in den Schreibprozess einer Bachelorarbeit

Christa Büker, Matthias Mertin, Irene Müller und Dominik Röding

Advertisement

An der Fachhochschule Bielefeld wird seit einigen Jahren im dualen Bachelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege zur Vorbereitung auf die Bachelorarbeit ein dreitägiges Kompaktseminar – genannt „Boot Camp“ – durchgeführt. Der Beitrag widmet sich dem Hintergrund, den Zielen und Inhalten des Seminars.

Die Erstellung einer Bachelorarbeit bildet den Abschluss eines ersten Hochschulstudiums und ist für die Studierenden in der Regel die umfangreichste wissenschaftliche Arbeit ihrer bisherigen Laufbahn. Auch wenn viele Studierende das Studium bis dahin erfolgreich gemeistert haben, stellt die eigenständige wissenschaftliche Bearbeitung einer relevanten Fragestellung eine große Herausforderung dar. Obwohl es zumeist der Wunsch der Studierenden ist, das Studium in der Regelstudienzeit abzuschließen, kommt es nicht selten gerade in dieser Phase zu einer Verlängerung der Studiendauer. Im bundesweiten Durchschnitt schließen lediglich ca. 40 % aller Studierenden ihr Studium innerhalb der Regelstudienzeit ab (Statistisches Bundesamt 2016). Vielfach werden noch ein oder zwei weitere Semester bis zum Abschluss benötigt. Der Anteil der Hochschulabschlüsse innerhalb der Regelstudienzeit plus zwei Semester liegt bei 80 % (ebd.).

Nicht nur die Studierenden, sondern auch die betreuenden Lehrenden und die Hochschulen haben ein Interesse am Abschluss eines Studiums in Regelstudienzeit. Als Maßnahme zur Unterstützung des Prozesses der Erstellung einer Bachelorarbeit wird seit mittlerweile drei Jahren an der Fachhochschule Bielefeld im dualen Bachelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege (B. Sc.) ein dreitägiges Kompaktseminar – genannt „Boot Camp“ – für die Studierenden des letzten Semesters angeboten.

Hintergrund

Der an der Fachhochschule Bielefeld angebotene Studiengang „Gesundheits- und Krankenpflege“ ist ein duales Bachelorstudium mit integrierter Berufsausbildung. Die Absolventinnen und Absolventen erwerben innerhalb von vier Jahren eine doppelte Qualifikation (akademischer Grad „Bachelor of Science“ und Berufsabschluss in der Gesundheits- und Krankenpflege). Der Studiengang ist als ein auf acht Semester angelegtes Studium konzipiert, in dem insgesamt 180 Creditpoints erworben werden. Die hochschulische Ausbildung endet nach vier Jahren mit dem Bachelor-abschluss, die parallele berufliche Ausbildung wird nach dreieinhalb Jahren mit der staatlichen Prüfung und dem Abschluss „Gesundheits- und Krankenpflege“ be endet. Das zentrale Qualifikationsziel des Studienganges ist die Ausübung der wissenschaftsbasierten beruflichen Handlungskompetenz zur patientennahen Gesundheitsver sorgung von Menschen aller Altersstufen in den verschiedenen Handlungsfeldern der Gesundheits- und Krankenpflege. Nach Abschluss des Studiums sind die Absolventinnen und Absolventen befähigt, komplexe Pflegesituationen in ambulanten, teilstationären und stationären Kontexten evi dence-basiert zu gestalten (MGEPA 2011).

Während die ersten sieben Semester aufgrund der integrierten Ausbildung und der entsprechenden praktischen Ausbildungseinsätze als Teilzeitstudium absolviert werden, wird das letzte Semester als Vollzeitstudium angeboten. Während dieses letzten Semesters absolvieren die Studierenden einerseits ein Wahlmodul und bearbeiten andererseits ihre Bachelorarbeit und zusätzlich ein pflegewissenschaftliches Projekt, welches in einer Einrichtung des Gesundheitswesens umgesetzt wird. Aufgrund der bis dahin abgeschlossenen Berufsausbildung tendieren viele Absolventinnen und Absolventen dazu, bereits während des letzten Semesters eine Berufstätigkeit in Teilzeit aufzunehmen, obwohl grundsätzlich auch die Beantragung einer Förderung im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) möglich wäre. Dies führte in der Vergangenheit zu erheblichen Schwierigkeiten, das Studium mit der Berufstätigkeit und dem Privatleben zu vereinbaren. In der ersten Kohorte, die ihr Studium im Jahr 2015 beenden konnten, führte dies zu einer Überschreitung der Regelstudienzeit um ein bis zwei Semester.

Die Überschreitung der Regelstudienzeit ist aus zwei Gründen problematisch. Einerseits stehen die Hochschulen in der Pflicht, studierbare Studienprogramme zu entwi ckeln und deren Studierbarkeit auch zu sichern (Akkreditierungsrat 2013). Das bedeutet, dass Studiengangskonzepte unter Berücksichtigung der realen studentischen Arbeits -

belastung, Prüfungsorganisation, entsprechenden Beratungs- und Betreuungsangeboten in der vorgesehenen Zeit absolvierbar sein müssen (ebda.). Zugleich liegt es auch im Interesse der Hochschulen, den Studierenden einen Studienabschluss in Regelstudienzeit zu ermöglichen, da der Anteil der Absolventinnen und Absolventen in Regelstudienzeit als wichtiges Erfolgskriterium (beispielsweise in Hochschulrankings) gilt (Penthin et al. 2017). Andererseits ist die Einhaltung der Regelstudienzeit auch für die Studierenden von Bedeutung, denn ein in Regelstudienzeit abgeschlossenes Studium führt zu einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit und damit zu einem erhöhten Lebensarbeitszeiteinkommen (ebda.). Zudem ist die Einhaltung der Regelstudienzeit im Hinblick auf die Gewährung von BAföG von Bedeutung, da die Förderungshöchstdauer grundsätzlich der Dauer der Regelstudienzeit entspricht (Statistisches Bundesamt 2016).

Gründe für die Nichteinhaltung der Regelstudienzeit lassen sich auf mehreren Ebenen verorten. Neben individuellen Merkmalen und Eingangsvoraussetzungen spielen persönliche Lebensbedingungen und hochschulinterne Faktoren, wie beispielsweise konkrete Anforderungen an die Bachelorarbeit, bedeutende Rollen (Penthin et al. 2017).

Diskrepanzen zwischen einerseits den Anforderungen, die Professorinnen und Professoren an die Schreibkompetenz von Studierenden stellen und andererseits dem diesbezüglichen Entwicklungsstand vieler Studierender lassen sich – wie eine historisch-linguistische Studie von Pohl (2009) zeigt –, geschichtlich weit zurückverfolgen. Folgt man den Ergebnissen der Studie, dann hat sich dieser Zustand in den letzten 200 Jahren allerdings tatsächlich verschärft. Denn auf der einen Seite – so Pohl (2009) – sei das „wissenschaftliche Schreiben“ stetig komplexer geworden und von den Studierenden würde in Sachen Textproduktion immer mehr abverlangt. Auf der anderen Seite habe aber die Intensität der professoralen Betreuung von Studierenden beim Anfertigen von schriftlichen Arbeiten stetig abgenommen.

In jüngerer Zeit dürfte für Deutschland sicherlich auch die Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur dieses Problem zumindest etwas zusätzlich verschärft haben. Gleiches gilt auch für die weitere formale Öffnung der

Tabelle 1. Programmübersicht Boot Camp

Tag 1

Begrüßung im Plenum Überblick über das Programm Kartenabfrage bzgl. Emotionen der Studierenden Plenumsvortrag zu Formalien der Bachelorarbeit Kleingruppenarbeit zur gegenseitigen Vorstellung der Ideen, Themen Peer-Counseling Beratung durch die Lehrenden Plenum: Alumni-Berichte Einzelarbeit: Entscheidung für das Thema der Bachelorarbeit Tag 2

Begrüßung im Plenum Einzelarbeit: Erstellung eines Mindmaps zum gewählten Thema Anfertigung eines Plakats Rundgang aller Teilnehmenden (Marktplatz), Ergänzung der Plakate, Diskussion Einzelarbeit: Internetrecherche zum gewählten Thema Kleingruppenarbeit zur Entwicklung der Fragestellung Diskussion der Fragestellung (Peer-Counseling und Beratung durch die Lehrenden) Einzelarbeit: Festlegung der Fragestellung Tag 3

Begrüßung im Plenum Kleingruppenarbeit zur Formulierung der Zielsetzung der Bachelorarbeit Festlegung der Zielsetzung Visualisierung der Arbeitsergebnisse des Seminars Rundgang aller Teilnehmenden (Marktplatz), Diskussion Plenumsvortrag: Prokrastination und Schreibhemmung Plenumsvortrag: Anforderungen an die Erstellung eines Exposés Feedback-Runde Verabschiedung

Hochschule, die dazu geführt hat, dass die Studienanfängerinnen und -anfänger bezüglich ihrer schulischen Bildung heterogener geworden sind. Ob obendrein die Verbreitung „neuer Medien“ die sprachliche Kompetenz der kommenden Generationen verkommen lässt, wie dies unter kulturpessimistischen Vorzeichen populistisch debattiert wird, sei dahingestellt. Fakt ist, dass viele Studierende während ihres Studiums von Schreibproblemen betroffen sind (Sennewald & Mandalka 2012; Dittmann et al. 2003) und dass sich zunehmend mehr Hochschulen darum bemühen (Knorr 2016), durch Schreibprobleme bedingten Studienabbrüchen oder verzögerten Studienverläufen mittels didaktischer Maßnahmen entgegenzuwirken.

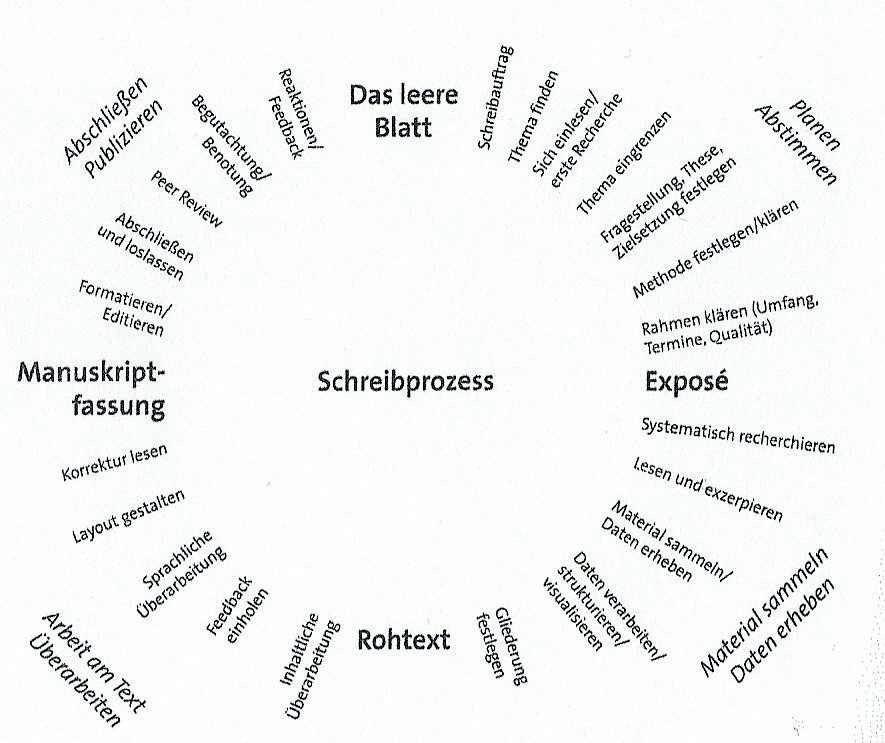

Das hier vorgestellte Boot Camp der Fachhochschule Bielefeld stellt eine solche Maßnahme dar. Dabei werden die Studierenden des Abschlusssemesters des dualen Studiengangs Gesundheit- und Krankenpflege bei ihrer Bachelorarbeit nach dem Schreibprozessmodell von Kruse (2007) (Abbildung 1) in der ersten Phase des Schreibprozesses – der Phase „Planen / Abstimmen“ – engmaschig betreut. Damit soll gewährleistet werden, dass die weiteren Phasen auf einem soliden Fundament gründen. Die Maßnahme findet in Form eines Kompaktseminars statt, da die Zielgruppe mehrheitlich bereits als Pflegefachperson erwerbstätig ist und sich daher nur bedingt auf das Studium konzentrieren kann. Die Form des Trainingslagers hilft den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ihren Alltag zu durchbrechen und sich für drei Tage intensiv auf die Bachelorarbeit zu konzentrieren. Ein Bündel von Maßnahmen unterstützt sie dabei, ein Thema zu finden, sich einzulesen, das Thema einzugrenzen und eine tragfähige Fragestellung zu formulieren. Auch wird über Ursachen von Schreibhemmungen und Prokrastination 1 sowie entsprechende Lösungsansätze aufgeklärt.

Aus schreibdidaktischer Sicht wird in diesem Camp primär die Dimension wissenschaftlicher Schreibkompetenz gefördert, die Kruse & Chitez (2012) als „Wissen“ deklarieren. Wer wissenschaftlich schreiben möchte, müsse wissen, wie die jeweilige Disziplin Fragestellungen formuliert, welche Themen und Probleme in der Disziplin gerade als relevant und bearbeitbar gehalten werden und welche Methoden und Vorgehensweisen dafür als angemessen gelten. Bezüglich der Fragestellung und der Vorgehensweise werden die Studierenden mehrheitlich dahin geführt, dass sie ihre Bachelorarbeit als Übersichtsarbeit anfertigen. Zum Textgenre der Übersichtsarbeit siehe z. B. Swales (2004), APA (2012), Gerards & Gerards (2014) und Glasper & Rees (2017).

Vorbereitungen

Das Boot Camp wird aus Hochschulmitteln zur Förderung der Qualität der Lehre finanziert. Dazu wird ein Antrag an die „Kommission zur Verbesserung der Qualität der Lehre“ gestellt, der neben Professorinnen und Professoren auch Studierende angehören. Diese Kommission entscheidet darüber, ob die geplante Maßnahme ein geeignetes Instrument ist, um die Qualität der Lehre zu sichern. Der Antrag wird etwa ein Jahr vor dem Intensivseminar gestellt, damit die Organisation und Durchführung des Seminars finanziell gesichert ist. Das Boot Camp findet in einer Jugendbildungsstätte statt, die neben der technischen Ausstattung über eine ausreichende Anzahl an Seminarräumen und preisgünstigen Übernachtungsmöglichkeiten verfügt. Die Reservierung der benötigten Seminarräume und Zimmer erfolgt unmittelbar nach der Genehmigung durch die Kommission. Etwa einen Monat vor dem Boot Camp wird schließlich die endgültige Anzahl der Teil nehmerinnen und Teilnehmer an das Seminarhaus übermittelt.

Die Teilnahme am Boot Camp ist freiwillig. Die Studierenden werden frühzeitig über den Termin informiert und erhalten diverse Unterlagen zur Vorbereitung. In der Vorbe reitungsphase sollen die Studierenden potentielle Themen

1 Hiermit ist ein komplexes Problem der Handlungskontrolle gemeint, bei dem Studierende ihre Forschungs- und Schreibaktivitäten derart zugunsten anderer Aktivitäten verschieben, dass sie ihren erfolgreichen Studienabschluss in Gefahr bringen (Höcker et al. 2017).

für eine Bachelorarbeit sammeln, die sie interessieren. Sie werden dazu angeregt, sich bereits im Vorfeld zu überlegen, ob die Themenbereiche machbar sind. Dazu erhalten sie Fragen zur Selbsteinschätzung hinsichtlich Aufwand, Durchführbarkeit, sicheres Erreichen der Ergebnisse etc., die Hinweise auf die Realisierbarkeit in einem durch die Prüfungsordnung zeitlich fixierten Rahmen geben. Mit Be ginn des Boot Camp sollten sie aus ihren Ideen drei Themen ausgewählt und mögliche Arbeitstitel entwickelt haben.

Weitere Vorbereitungen betreffen die Erstellung des Programms (Tabelle 1), das von den verantwortlichen Lehrenden unter Berücksichtigung der Rückmeldungen der Studierenden des Vorjahrs erstellt wird. Einen wichtigen Programmpunkt bilden die Berichte von Alumni über ihren eigenen Arbeits- und Schreibprozess während der Erstellung ihrer Bachelorarbeit. Daher werden mehrere Absolventinnen und Absolventen zur zeitweisen Teilnahme am Boot Camp eingeladen. Ferner nimmt ein wissenschaftlicher Mitarbeiter aus dem seit einigen Jahren an der Fachhochschule Bielefeld laufenden Projekt „Optimierung von Studienverläufen (OvS)“ am Seminar teil. Im Rahmen dieses Projektes wurde eine Schreibberatung für Studierende, die von Schreibhemmungen oder Prokrastination betroffen sind, eingeführt.

Handlungsleitend bei der methodisch-didaktischen Gestaltung des Boot Camp ist das Bildungsverständnis der Lehreinheit Pflege und Gesundheit an der Fachhochschule Bielefeld mit der Förderung selbstgesteuerter Lern- und Bil dungsprozesse, unter Nutzung eines breiten Methodenrepertoires (Beaugrand et al. 2017). Im Mittelpunkt stehen das Peer-Counseling und die Beratung durch die Lehrenden.

Ziele, Inhalte und Methoden

Die Ziele des Kompaktseminars sind von Beginn an klar definiert und im Vorfeld mit der Studierendenkohorte kommuniziert: Im Ergebnis sollten alle Studierenden ein Thema für ihre Bachelorarbeit gewählt, eine Fragestellung formuliert und die Zielsetzung ihrer Arbeit herausgearbeitet haben. Dabei werden weder Perfektion noch endgültige Festlegungen erwartet, sondern lediglich vorläufige Arbeitstitel und erste Entwürfe, die jedoch die Richtung des Vorhabens erkennen lassen sollten. Ein weiteres Ziel des Boot Camp liegt darin, den Studierenden notwendiges Rüstzeug für den konkreten Schreibprozess an die Hand zu geben. Ferner soll das Zusammenwachsen der Studierendengruppe in der Endphase ihres Studiums noch einmal befördert werden, indem durch Pausen, gemeinsame Mahlzeiten und die freien Abendstunden viel Raum für Kommunikation und sozialen Austausch gegeben ist.

Erster Tag

Nach der Begrüßung im Plenum durch die Lehrenden wird zunächst ein Überblick über den geplanten Ablauf der kommenden drei Tage gegeben. Der Einstieg in die Thematik erfolgt anschließend durch das Aufgreifen von Emotionen der Studierenden im Zusammenhang mit der Bachelorarbeit. Dazu werden sie mittels einer Kartenabfrage gebeten, in Einzelarbeit ihre individuellen Ängste, Sorgen und Befürchtungen stichwortartig zu formulieren und auf einer Stellwand zu fixieren. Eine anschließende Kommentierung der Ergebnisse durch die Lehrenden findet nicht statt.

Um frühzeitig eine Orientierung über relevante Rahmendaten zu geben, erfolgt im nächsten Schritt ein Vortrag durch die Lehrenden mit Hinweisen zu den Formalien der Bachelorarbeit (Bestandteile, Umfang, Modalitäten der An meldung, Abgabetermin, Bewertungskriterien, etc.). Ergänzend dazu werden Informationen zur Begleitung und Betreuung durch die Lehrenden sowie zur Rolle der Lehrenden im Prozess der Erstellung der Bachelorarbeit gegeben.

Nach dem „Warm-up“ startet die Phase der Themenfindung. Wie bereits erläutert, werden die Studierenden bereits im Vorfeld des Boot Camp aufgefordert, drei interessierende Themen zu überlegen, die nun diskutiert werden. Dazu teilen sich die Studierenden in Kleingruppen zu je weils vier Personen auf, um sich im Zeitrahmen von 60 Minuten gegenseitig ihre mitgebrachten und auf einem Flip

chart visualisierten Themenvorschläge vorzustellen und mittels der Methode des „Peer-Counseling“ als Kommuni kationspartner auf Augenhöhe zu erörtern. Im Anschluss daran werden die Gruppen durch die Lehrenden aufge sucht und zunächst durch die Studierenden über die Ergebnisse der gemeinsamen Diskussion informiert. Ohne bereits eine Entscheidung in eine Richtung zu forcieren, werden die verschiedenen Ideen durch die Lehrenden ge prüft und die Pro's und Contra's erwogen. Für jede Gruppe wird dabei ein Zeitlimit von 30 Minuten angesetzt, an schließend erfolgt ein Wechsel zu einer anderen Gruppe.

Für den Nachmittag werden mehrere Alumni der Abschlusskohorte des Vorjahres eingeladen, um ihre damaligen Bachelorarbeitsthemen vorzustellen, über ihre Erfahrungen mit der Erstellung der Qualifizierungsarbeit zu berichten und Empfehlungen auszusprechen. Die Studierenden zeigen regelmäßig ein großes Interesse an den Berichten der Absolventinnen und Absolventen und haben in aller Regel noch zahlreiche Fragen. Um es ihnen zu ermöglichen, ohne Scheu auch kritische Fragen (z. B. zur Betreuung) stellen zu können, verlassen die Lehrenden zeitweise das Plenum.

Zum Abschluss des ersten Tages werden die Studierenden aufgefordert, sich nun für das endgültige Thema ihrer Bachelorarbeit zu entscheiden. Angesichts der Tatsache, dass eine intensive Beschäftigung mit dem Gegenstand über mehrere Monate erforderlich sein wird, sollte das wesentliche Entscheidungskriterium ein hohes Eigeninteresse an der Thematik sein.

Zweiter Tag

Nachdem die Themenauswahl getroffen ist, steht am Vormittag die Erarbeitung einer passenden Fragestellung der Bachelorarbeit im Mittelpunkt. Zunächst einmal jedoch werden die Studierenden aufgefordert, sich in Eigenarbeit und mit der Arbeitstechnik des „Mindmapping“ dem Thema und seinen verschiedenen Facetten anzunähern. Dazu ferti gen sie ein großformatiges Plakat, in dessen Zentrum sie ihr Thema platzieren, um von dort aus unter Verwendung ver schiedener Farben und Gestaltungselemente ihre Gedanken, Ideen und Assoziationen in Form einer vernetzten „Landkarte“ zu visualisieren (s. Abbildung 2). Alle Plakate werden anschließend im Seminarraum an Pinnwänden an gebracht. Auf dem so entstandenen „Marktplatz“ können nun Studierende und Lehrende die verschiedenen Stände besuchen und die Plakate um ihre Anmerkungen und Anre gungen ergänzen (s. Abbildung 3). Dabei entwickelt sich in aller Regel ein intensiver Austausch zwischen allen Beteilig

ten. Nach der Mittagspause erhalten die Studierenden zunächst ein Zeitfenster für eine Internetrecherche zu ihrem gewählten Thema, um auf diese Weise weitere Informatio nen zu sammeln und den sie interessierenden Bereich weiter eingrenzen zu können.

Nach diesen intensiven vorbereitenden Arbeiten zur Erschließung des Themas steht die konkrete Exploration der Fragestellung an. Erneut teilen sich die Studierenden in Kleingruppen zu jeweils vier Personen auf, um zunächst in Gruppenarbeit und gegenseitiger Peer-Beratung Frage stellungen zu entwickeln und zu diskutieren. Erst danach erfolgt der Rundgang durch die Lehrenden mit Begutach tung und gemeinsamer Diskussion der Arbeitsergebnisse. Zum Abschluss des Tages findet eine Festlegung der Stu dierenden auf ihre (vorläufige) Fragestellung statt.

Dritter Tag

Das Verfahren des Peer-Counseling in der Kleingruppe mit anschließender Beratung durch die Lehrenden wird auch zur Formulierung der Zielsetzung der Bachelorarbeit gewählt und bildet den Auftakt des dritten und letzten Tages im Boot Camp. Anschließend erstellen die Studierenden eine Visualisierung mit ihren jeweiligen Ergebnissen: auf einem Flipchartbogen werden Thema, Fragestellung und Zielsetzung des geplanten Vorhabens schriftlich fixiert. Die Plakate werden aufgehängt und erneut in Form des Marktplatzes präsentiert. Für die Studierenden bietet sich dadurch ein Gesamtüberblick über die Vorhaben ihrer Kommilitonen und Kommilitoninnen und es entspannen sich noch einmal produktive Diskussionen.

Nach den intensiven Phasen der Einzel- und Gruppenarbeiten sowie den anspruchsvollen Diskussionsprozessen im Laufe der drei Tage finden die letzten Tagesordnungspunkte im Plenum statt. Im Rahmen eines Vortrags erhalten die Studierenden zunächst wertvolle schreibdidaktische Empfehlungen, insbesondere zum Umgang mit Schreibhemmungen und Prokrastination. Um nach dem Boot Camp möglichst rasch in die Umsetzungsphase zu gelangen, erhalten sie den Auftrag, innerhalb der nächsten vier Wochen ein Exposé zur gewählten Thematik incl. eines Arbeits- und Zeitplans zu erstellen. Dazu wird in einem zweiten Vortrag auf die Kriterien zur Erstellung eines Exposés eingegangen. Mit einer abschließenden Feedback-Runde endet das Boot Camp.

Fazit

Die Form des Kompaktseminars trägt wesentlich zur Erleichterung des Einstiegs in die Bachelorarbeit bei. Wenngleich sowohl den Studierenden als auch den Lehrenden in den drei Tagen viel abverlangt wird, spricht das Ergebnis für sich: Während im ersten Jahr der Durchführung des Seminars von 33 teilnehmenden Studierenden insgesamt 29 Personen ihr Studium in Regelstudienzeit absolvierten, waren es im zweiten Jahr von 36 Teilnehmenden 30 Personen. Damit beträgt der Anteil der Absolventinnen und Absolventen in Regelstudienzeit in beiden Kohorten zwischen 80 und 90 Prozent. Grundsätzlich eignet sich die didaktische Methode des Boot Camp auch für andere Studiengänge und kann Studierenden in der Endphase ihres Studiums eine wertvolle Unterstützung bieten.

Literatur

Akkreditierungsrat (2013). Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen, i.d.F.v. 20.02.2013. www.akkreditierungsrat.de/ fileadmin/…/AR/…/AR_Regeln_Studiengänge_aktuell.pdf; [Zugriff am 16.02.2018] APA (Hrsg.) (2012). Publication Manual of the American Psychological Association. 6. Aufl. Washington, DC: American Psychological Association. Beaugrand, A., Mertin, M., Rolf, R. & Latteck, Ä-D. (2017). Lehr- und

Lernmethoden im dualen Studium. Wissenstransfer zwischen

Theorie und Praxis. Stuttgart: Kohlhammer. Dittmann, J., Geneuss, K. A., Nennstiel, C. & Quast, N. A. (2003).

Schreibprobleme im Studium – Eine empirische Untersuchung.

In: Ehlich, K. & Steets, A. (Hrsg.). Wissenschaftlich Schreiben – lehren und lernen. Berlin /New York: De Gruyter. Gerards, A., Gerards, M. unter Mitarbeit von Kuhberg, V., Singleton,

K., Trierweiler, L. (2014). Dokumentationsmanual. Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID). https://www.zpid.de/download/…/psyndex-dokumentations manual.pdf [Zugriff am 6.12.2017] Glasper, A. & Rees, C. (Hrsg.). (2017). Nursing and Healthcare Research at a Glance. Oxford: John Wiley & Sons. Höcker, A. Engberding, M. & Rist, F. (2017). Prokrastination. Ein Manual zur Behandlung des pathologischen Aufschiebens. 2., akt. und erg. Aufl. Göttingen: Hogrefe. Knorr, D. (Hrsg.) (2016). Akademisches Schreiben. Vom Qualitätspakt

Lehre 1 geförderte Schreibprojekte. Universitätskolleg-Schriften

Bd. 13. Universität Hamburg. https://www.universitaetskolleg. uni-hamburg.de/publikationen/uk-schriften-013.pdf [Zugriff am 6.12.2017] Kruse, O. (2007). Keine Angst vor dem leeren Blatt. Ohne Schreibblockaden durchs Studium. 12. überarb. Aufl. Frankfurt am

Main u.a.: Campus Verlag. Kruse, O. & Chitez, M. (2012). Schreibkompetenz im Studium: Komponenten, Modelle und Assessment. In: Preußer, U., Sennewald,

N. (Hrsg.). Literale Kompetenzentwicklung an der Hochschule.

Frankfurt a.M.: Peter Lang. Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter (MGEPA) des Landes Nordrhein-Westfalen (2011). Berufe mit Zukunft.

Düsseldorf. https://www.mhkbg.nrw/linearisiert/mediapool/pdf/ presse/pressemitteilungen/pm20111205/Brosch__re_Berufe_ mit_Zukunft.pdf; [Zugriff am 23.01.2018] Penthin, M., Fritzsche, E.S. & Kröner, S. (2017). Gründe für die

Überschreitung der Regelstudienzeit aus Studierendensicht.

Beiträge zur Hochschulforschung, 39 (2), 8 –31. Pohl, T. (2009). Die studentische Hausarbeit: Rekonstruktion ihrer ideen- und institutionsgeschichtlichen Entstehung. Heidelberg:

Synchron. Sennewald, N. & Mandalka, N. (2012). Akademisches Schreiben von Studierenden. Die Bielefelder Erhebung zur Selbsteinschätzung von Schreibkompetenzen. In: Preußer, U., Sennewald, N. (Hrsg.). Literale Kompetenzentwicklung an der Hochschule. Frankfurt a.M.: Peter Lang. Statistisches Bundesamt (2016). Hochschulen auf einen Blick.

Ausgabe 2016. Wiesbaden. https://www.destatis.de/…/Hoch schulen/BroschuereHochschulenBlick0110010167004; [Zugriff am 12.02.2018] Swales, J. M. (2004). Research Genres: Explorations and Applications. Cambridge: Cambridge University Press.

Christa Büker, Dr. PH

Professorin für Pfl egewissenschaft an der Fachhochschule Bielefeld

christa.bueker@fh-bielefeld.de

Matthias Mertin, Dr. rer. medic.

Professor für Pfl egewissenschaft mit dem Anwendungsschwerpunkt Beratung an der Fachhochschule Bielefeld

matthias.mertin@fh-bielefeld.de

Irene Müller, Dr. phil.

Professorin für Pfl egewissenschaft an der Fachhochschule Bielefeld

irene.mueller@fh-bielefeld.de

Dominik Röding, Dr. rer. pol.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Medizinischen Hochschule Hannover

roeding.dominik@mh-hannover.de

Anzeige

Noch nicht abonniert?

Bestellen Sie jetzt Ihre gewünschte Zeitschrift bequem über unseren Webshop und profi tieren Sie von einer lückenlosen Lieferung sowie vom Zugriff auf die Volltexte im Online-Archiv.

www.hogrefe.com