Directeurs de la publication et de la rédaction : Bruno Chibane & Philippe Schweyer

Rédacteur en chef : Philippe Schweyer ps@mediapop.fr 06 22 44 68 67

Secrétaire de rédaction : Aude Ziegelmeyer

Relecture : Manon Landreau

Direction artistique : Starlight

Ont participé à ce numéro :

RÉDACTEURS

Nathalie Bach, Cécile Becker, Nicolas Bézard, Valérie Bisson, Benjamin Bottemer, Alma Decaix-Massiani, Emmanuel Dosda, Sylvia Dubost, Caroline Châtelet, Lucie Chevron, Nicolas Comment, Christophe Fourvel, Clo Jack, Antoine Jarry, Guillaume Malvoisin, Stéphanie-Lucie Mathern, Martial Ratel, Mylène Mistre Schaal, JC Polien, Nicolas Querci, Aurélie Vautrin, Nathanaelle Viaux, Fabrice Voné, Clément Willer, Aude Ziegelmeyer.

PHOTOGRAPHES ET ILLUSTRATEURS

Vincent Arbelet, Pascal Bastien, Bearboz, Nicolas Bézard, Sébastien Bozon, Tanguy Clory, Nicolas Comment, Caroline Cutaia, Richard Dumas, Romain Gamba, Alicia Gardès, Delphine Ghosarossian, Anne Immelé, Benoît Linder, Renaud Monfourny, Zélie Noreda, Arno Paul, Bernard Plossu, JC Polien, Olivier Roller, Dorian Rollin, Christophe Urbain, Nicolas Waltefaugle.

COUVERTURE

Anna Karina dans Vivre sa vie de Jean-Luc Godard (1962)

IMPRIMEUR

Estimprim – PubliVal Conseils

Dépôt légal : octobre 2022

ISSN : 1969-9514 – © Novo 2022

Le contenu des articles n’engage que leurs auteurs. Les manuscrits et documents publiés ne sont pas renvoyés.

CE MAGAZINE EST ÉDITÉ PAR CHICMEDIAS & MÉDIAPOP

CHICMEDIAS

37 rue du Fossé des Treize / 67000 Strasbourg

Sarl au capital de 47 057 € – Siret 509 169 280 00047

Direction : Bruno Chibane bruno.chibane@chicmedias.com — 06 08 07 99 45

Responsable administratif : Gwenaëlle Lecointe administration@chicmedias.com — 03 67 08 20 87

MÉDIAPOP

12 quai d’Isly / 68100 Mulhouse

Sarl au capital de 1000 € – Siret 507 961 001 00017

Direction : Philippe Schweyer ps@mediapop.fr – 06 22 44 68 67 www.mediapop.fr

ABONNEMENT

Novo est gratuit, mais vous pouvez vous abonner pour le recevoir où vous voulez.

ABONNEMENT France : 5 numéros — 30 € Hors France : 5 numéros — 50 €

DIFFUSION

Contactez-nous pour diffuser Novo auprès de votre public.

ÉDITO 7

JEAN-LUC GODARD ET ANDRÉ S. LABARTHE 8-11

FOCUS 13-40

La sélection des spectacles, festivals et inaugurations

ÉCRITURES 41-60

Les éditions Corti 42-49, Jean-Michel Maulpoix 50-51 , Michel Butel 52-53, Mark Z. Danielewski 54-55 , Brigitte Giraud 56-60

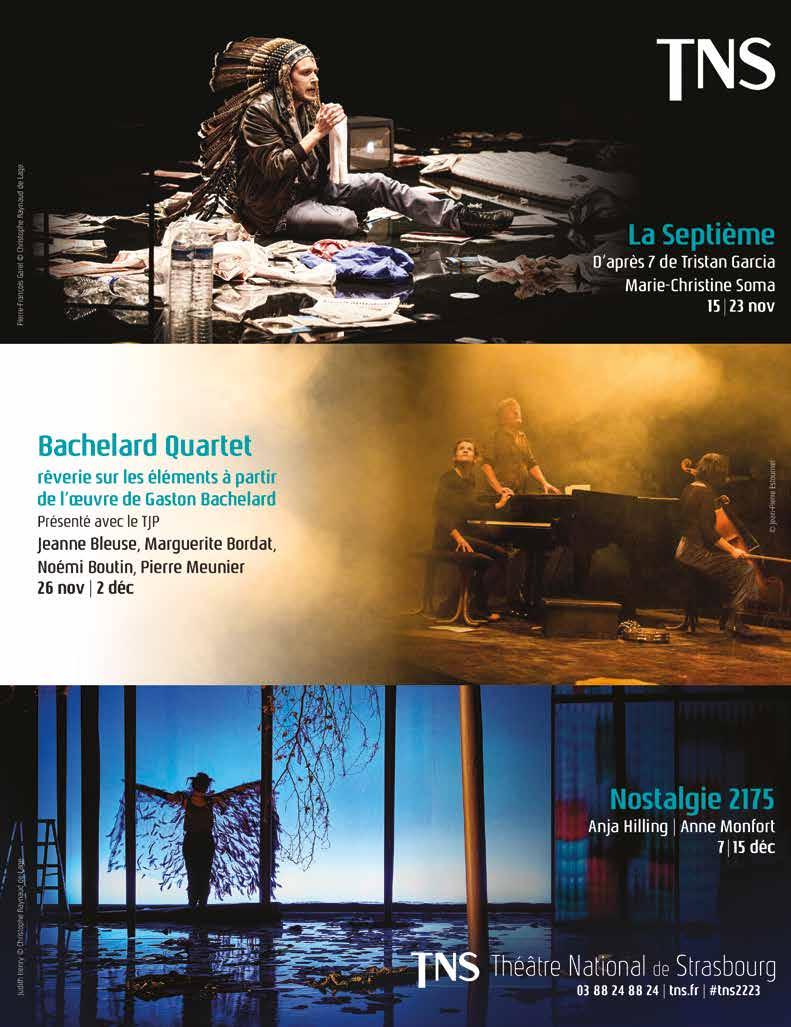

SCÈNES 61-74

Antoine Defoort et Sofia Teillet 62-65, Anne Théron 66-68 , L’Opéra-Théâtre de Metz 69-71, Élise Vigier 73-74

SONS 75-88

Le Noumatrouff 76-78, Renaud Sachet 79-81 , October Tone 82-83, Météo 84-85, Stéphane Grégoire 86-88

ÉCRANS 89-102

Le Festival du film italien de Villerupt 90-91 , Sarah Leonor 92-94, Entrevues 95-102

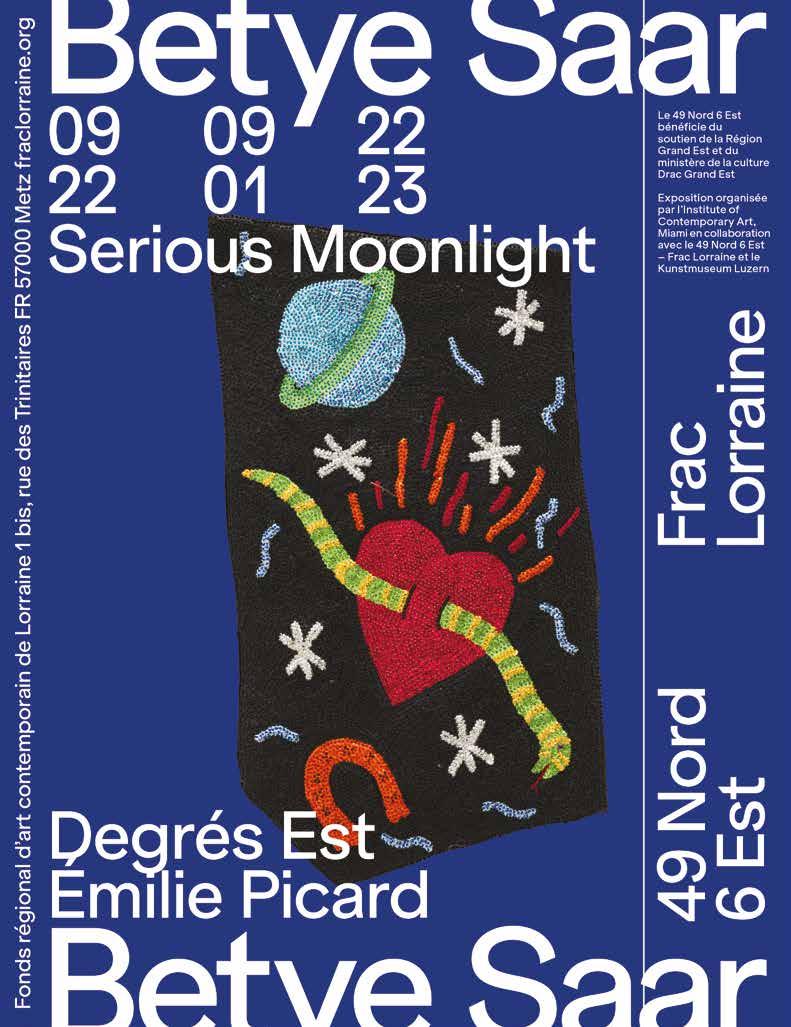

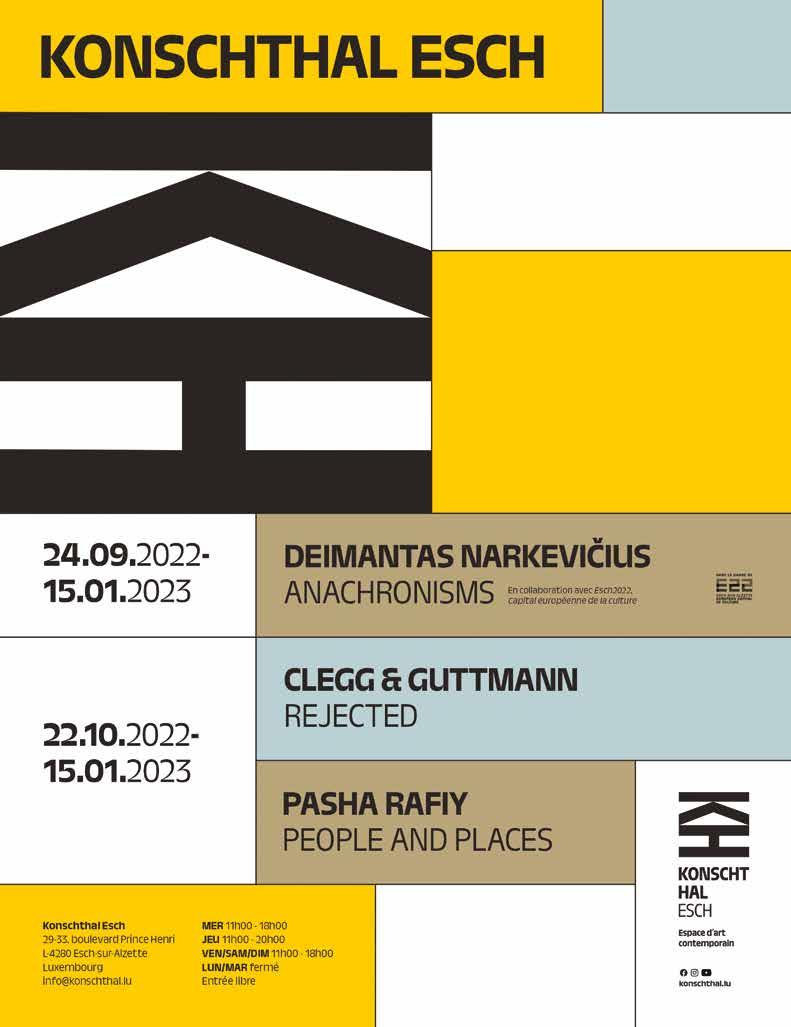

ARTS 103-110

La LAW 104-105, Tschabalala Self 106-107 , Charlemagne Palestine 108-110

IN SITU 111-124

Les expositions de l’automne

CHRONIQUES 126-138

Nicolas Comment 126-133, Stéphanie-Lucie Mathern 134-135 , JC Polien 136, Nathalie Bach 138

SELECTA

Livres 140 Disques 142

ÉPILOGUE 144

SOMMAIREOURS

WWW.NOVOMAG.FR 5

LE PLUS BEAU GÉNÉRIQUE DU MONDE

Par Philippe Schweyer

Je suis en train de me brosser les dents quand j’entends des coups contre ma porte. Ce doit être un imprimeur à cran qui vient me casser les rotules pour m’apprendre à honorer mes dettes. J’entrouvre malgré tout prudemment la porte. C’est le voisin du dessous qui a encore un problème existentiel :

— J’étais installé devant la télé en attendant Godard quand je me suis mis à pleurer. Je peux le regarder avec toi ?

— J’allais me coucher.

— Déjà ?

— Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt.

— Les gens qui pensent que le monde leur appartient me font de la peine.

— Demain, je me lève de bonne heure…

— Au moins ta vie a un sens. Tu as de la chance.

— Ma ligne de chance. Ma ligne de chance. Dis-moi chéri ce que t’en penses ?

— C’est pas possible de chanter aussi mal ! Il te reste de la bière ?

— Tu devrais te calmer sur la bière. C’est quoi ton Godard ?

— Le Mépris

— Et ma bière, tu l’aimes ma bière ?

— Avec Godard, c’est toute une époque qui fiche le camp.

— À chaque fois, tu me dis ça…

— Plus rien ne sera comme avant.

— Il faut que tout change pour que rien ne change bla-bla-bla. Le Mépris, il faut le voir au ciné, pas à la télé. Quand on va au cinéma, on lève la tête. Quand on regarde la télévision, on la baisse.

— La télé, c’est quand même mieux qu’un smartphone.

— Tu devrais te trouver un boulot au lieu de cogiter dans ton coin. Qu’est-ce que tu aimerais faire ?

— Je sais pas quoi faire… Qu’est-ce que je peux faire…

— Tu pourrais être livreur pour faire de l’exercice.

— J’aime pas l’idée de transpirer pour de l’argent.

— Alors serveur pour voir du monde.

— Je préfère servir à rien.

— Ou chauffeur routier ? Ça te ferait du bien de voir du pays.

— Le paysage m’ennuie.

— Si vous n’aimez pas la mer, si vous n’aimez pas la montagne, si vous n’aimez pas la ville… Allez vous faire foutre ! Tu ne peux pas passer ta vie dans ton canapé.

— Je préfère ça que de me faire exploiter.

— Tu devrais penser à ta retraite. Ça te plaît d’être un vieux marginal ?

— La marge, c’est ce qui fait tenir les pages ensemble.

— Pas moyen de parler sérieusement.

— Les gens sérieux m’ennuient.

— L’ennui est contre-révolutionnaire. Tu devrais avoir un projet de vie. Te sentir utile, ça te ferait du bien.

— Pauvre type.

— Pauvre type toi-même !

— Alors ce Godard, on le regarde ? On va finir par rater le générique.

— Le plus beau générique du monde.

— Qu’est-ce que tu en sais ?

— Je le sais. Maintenant, tais-toi.

7

LE CINÉMA POUR PENSER L’IMPENSABLE Propos de Jean-Luc Godard et André S. Labarthe recueillis et mis en forme par Aurélien Bory et Yvan Schreck ~ Photo : Benoît Linder L’homme au cigare rencontre l’homme (au chapeau et) à la Gitane maïs. C’était à Strasbourg, un soir de décembre 94. Godard venait d’y montrer Allemagne année 90 neuf zéro, JLG/JLG, autoportrait de décembre, Histoire(s) du cinéma 3A, d’autres encore dont Lothringen! des Straub. Labarthe renvoyait la balle du fond du court. J.-L. G. dit : « Il faut parler. » Il faut, oui. 8

Mercredi 15 décembre 1994. Jean-Luc Godard et son ingénieur du son passent trois heures au cinéma L’Odyssée à Strasbourg, pour régler le son de la projection du soir. Films choisis et installés par ses soins. On ne pouvait mieux les voir, mieux les entendre. Jeudi 16 au soir, il se fait projectionniste de ses propres vidéos. Deux jours, six films inédits : Allemagne année 90 neuf zéro, Lothringen!, un film de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, JLG/JLG, autoportrait de décembre, puis Histoire(s) du cinéma 3A, Deux fois cinquante ans de cinéma français, et Les enfants jouent à la Russie. Deux jours, deux débats et doubles parenthèses. Parenthèse de l’Allemagne, ou la place échouée de l’Allemagne en Europe. Parenthèse du cinéma, telle que l’explique André S. Labarthe dans Le Monde du 15 décembre, A.S.L. une fois encore à Strasbourg, répondant à l’invitation de son complice. Nous vous proposons ici quelques extraits de la rencontre publique, organisée à l’issue de la séance du mercredi 15.

Jean-Luc Godard : Allemagne 9-0 s’est fait parce qu’une dame voulait produire des films sur la notion de solitude… Et puis moi, je ne veux pas… Ce qui m’intéresse, ce n’est pas de faire la solitude d’un individu, mais c’est de faire la solitude d’une nation, ou quelque chose qui s’est cru être une nation. J’ai proposé de faire la solitude d’une partie de l’est de l’Allemagne, pour ne pas dire l’Allemagne de l’Est. Après ce film, je propose une autre étude sur l’Allemagne, de nos amis, Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, Lothringen!. C’est un film difficile mais intéressant car si vous arrivez, au deuxième ou troisième plan, à passer le guet de la carte de géographie, vous vous dites : voilà un film où l’image ne sert qu’à recueillir un son d’autrefois, un son où la Lorraine était allemande et un son où une voix française dit qu’elle ne veut pas être allemande, c’est un film qui s’impose ce soir à Strasbourg. Vient ensuite un film qui s’appelle simplement Autoportrait de décembre, commandé par Gaumont, qui n’est pas une biographie. JLG/JLG est un autoportrait, chose qui me semble impensable à faire au cinéma, mais le cinéma est fait pour penser l’impensable donc je me suis dévoué.

Le cinéma est fait de plans. En tout cas pour moi. Il y a donc des avant-plans et des arrière-plans. Avec le son aussi il y a plusieurs plans sonores, avec une technique un peu rudimentaire comme le Dolby, qui permet d’utiliser ces différences de plans, et qui n’est pas seulement là pour faire passer des bombardiers. Il permet dans certains films de mieux associer le son à l’image ou de mieux les séparer, de faire que le son, ce qui est plutôt ma tendance depuis un moment, est plus grand que l’image, que l’image est toute petite, qu’à des moments ils peuvent être synchrones, et à d’autres pas. Il s’agit de faire passer un plan géométrique tout en recherchant quelque chose de

plus romanesque, de le faire sentir historiquement. J’essaie de faire en sorte que mes films puissent être entendus par les aveugles et vus par les sourds.

André S. Labarthe : Le son est peut-être une chose plus proche du corps. Dans les films de Jean-Luc, je trouve que le corps passe beaucoup par le son. Pas seulement les mots, mais aussi les bruits, tout l’espace sonore, on a l’impression de quelque chose à l’intérieur de soi. Cela ne passe pas par une sorte d’extérieur qu’est l’image. Le son est intérieur, ce sont les choses elles-mêmes qui vous touchent, l’image n’est que l’image des choses.

J.-L. G. : Oui, on a des intuitions, des formules, il y en avait une d’André Malraux qui disait : « On entend la voix des autres avec les oreilles et la sienne avec la gorge. » Ce sont deux plans différents, et le cinéma peut faire savoir qu’ils existent.

A. S. L. : Autre chose frappe. Par rapport au cinéma classique, prétendument appelé langage cinématographique, – un jeu de raccords, un personnage entre par la droite, sort par la gauche etc. –, on a là un cinéma de montage qui pulvérise tout ce cinéma, et qui obéit au jeu de Mallarmé : trois dés roulent et une combinaison sort. Dans Allemagne 9-0 par exemple, dans le plan où l’on parle de la jeune fille décapitée à la hache, on voit une rose et on entend une machine à écrire. Trois éléments sans aucun rapport.

J.-L. G. : Ils n’ont aucun rapport pour le spectateur. Mais le rapport existe. Sinon, je ne l’aurais pas trouvé, je ne suis pas assez fort. Là, c’est Hans et Sophie Scholl, et leur petit mouvement en 1942/43 qui s’appelait la Rose blanche. Ils ont été arrêtés alors qu’ils distribuaient, à l’université, des tracts tapés à la machine. Cela s’assemble et c’est la seule manière de faire. On pourrait aussi céder au lyrisme.

A. S. L. : Mais dans une école, cela ne peut pas s’enseigner, on est dans un cinéma qu’on ne peut pas enseigner.

J.-L. G. : On peut enseigner une certaine morale. L’histoire n’est jamais seule. Elle est peuplée de plein de vous et de moi, et elle est bien embêtée, parce qu’à certains moments, elle a envie de rester seule. Je suis assez hégélien. Je pense que l’histoire est seule et que le cinéma est un de ses meilleurs représentants. Il peut la raconter, lui rendre hommage. Mais s’il la montre, trop seule, trop documentaire et pathétique, sans règle, sans le talent d’un romancier comme Dostoïevski quand il raconte certains aspects de la Russie, il est à côté. Le cinéma, pour ça, est plus facile, mais uniquement si on arrive à s’y intéresser. Cela se fait au bout d’un moment. Étant enfant, j’ai été très influencé par le

9

Romantisme allemand. C’est Novalis ou le jeune Goethe qui m’ont fait connaître Sartre. Et après, mon amie Anne-Marie Miéville m’a fait remarquer que mon père était en Allemagne ; il n’en avait jamais parlé. Alors pourquoi l’Allemagne ? Il doit y avoir des choses inconscientes. À un moment, je me suis demandé : comment se fait-il que j’ai mis Don Quichotte dans le film ? Que vient-il faire en Allemagne ? On oublie que Charles Quint était roi de Madrid. Voilà ce que j’appelle l’inconscient cinématographique.

En tant que journaliste, j’ai toujours été ému par les pays et les choses dont on ne parlait plus. Des individus, il y en a tellement qu’on ne peut pas. Je suis même ému par Tapie car on n’en parlera plus demain, ou par Chirac parce qu’il essaie et n’y arrive toujours pas, alors je me dis, pourvu qu’il y arrive quand même un peu. Mais il y a trop de monde, on ne peut pas se souvenir de chaque automobiliste écrasé. Quant aux nations, on n’arrive plus à s’en souvenir. J’ai longtemps suivi le Vietnam, et aujourd’hui on n’en parle plus. Même chose pour la Palestine. Huit jours la Somalie, puis hop, c’est fini. Quand on n’en parle plus, cela me donne envie d’y aller. En Allemagne de l’Est, il y avait tous mes ennemis du cinéma, Yves Montand – je ne sais pas qui y allait pour tourner des films d’art, Resnais, tous ces voyous. Moi, je ne voulais pas y aller. Par contre, quand la vogue du tourisme a passé, j’y suis allé. Malgré tout ce qui avait été dit, on n’avait finalement rien dit ! Pourquoi a-t-on dit que le mur de Berlin s’est effondré en deux jours ? C’est exactement le contraire, on a mis deux jours à le construire, et il a mis quarante ans à disparaître. Il suffit d’aller voir, c’est cela que j’appelle une règle de conduite, et que le cinéma peut un peu amener, mais au bout de bien des erreurs. Cela ne s’enseigne pas, mais cela s’apprend.

J’aimerais savoir si certains d’entre vous ont passé le cap de la carte de géographie dans le film des Straub. Certains ont-ils apprécié ce film ?

Jean-Marie est Alsacien, il a déserté pour aller habiter l’Allemagne, il habite l’Italie aujourd’hui, c’est un Européen complet qui a beaucoup de mal dans le cinéma, qui a une grande rigueur. En même temps, je le trouve un peu ascétique, bien qu’il soit plein d’humour. C’est ce qu’on dit souvent aujourd’hui : on se limite trop pour ne pas perdre pied, et à des moments on se limite d’une manière excessive, difficile à suivre, aussi, pour le public.

Je me souviens d’un chauffeur de taxi, qui avait vu mes films, et qui m’avait dit : « Ouhlala, moi, je ne les aime pas tellement vos films. » Et moi je lui ai dit : « Mais la manière dont vous me conduisez jusqu’à la place de l’Alma, je ne la trouve pas terrible non plus. » Nous étions quittes.

Le film de Straub m’a frappé, car je me suis dit : moi, je me sers du son pour valoriser l’image, et pour lui, l’image est juste une bonne servante qui amène un son, et n’amène pas un son d’aujourd’hui

mais un son de plus de cent ans. C’est la première fois que je vois un film avec un son d’autrefois. J’entends un son, une espèce de pensée, de sentiment, qui ont dû exister dans cette région à ce moment-là. C’est très difficile de montrer autrefois. D’en parler, c’est quelque chose, mais de montrer… Alors, si ça ne prend pas, ça ne prend pas. Chez moi, ça a pris, et je trouvais particulièrement bien de montrer cet autrefois ici, à Strasbourg. Mes films, c’est du présent et des mythes. C’est tout autre chose. Du reste, Jean-Marie n’est pas pour que son film et Allemagne 9-0 passent ensemble. Alors je lui ai dit : je ne vais pas les passer ensemble, je le passerai après. Avec Straub, la bande mono est une autre manière d’utiliser le son, uniquement sur la langue et la diction.

Je n’ai pas le sentiment de savoir inventer, mais j’ai le sentiment de savoir trouver les choses, et de les assembler. Et je ne suis pas du tout gêné de faire n’importe quel film, avec n’importe quoi. Vous me proposez un lacet de chaussures et un ver de terre, vous me proposez un budget qui est conséquent par rapport à ces deux choses, et je fais le film. J’ai toujours eu le sentiment de faire les films qu’on me demandait, c’est-à-dire, d’être très sartrien : « L’homme est ce qu’il fait de ce qu’ on a fait de lui. » Les films, c’est la même chose, je n’ai jamais rêvé de faire je ne sais quoi. Les citations ne me protègent pas, ce sont des amies. Ils ont créé des choses, pourquoi ne pas les utiliser ? S’il y a des arbres, pourquoi ne pas les filmer ? Si c’est une rue, si ce sont des gens, il faut en faire quelque chose. Ce n’est pas à moi, mais je peux en faire quelque chose. Il y a peut-être des droits d’auteur, on doit pouvoir les toucher, pourquoi pas ? Mais si on me demande : « Est-ce que je peux prendre un extrait, estce que j’ai le droit ? » Je réponds : non seulement tu as le droit mais tu as le devoir de le faire. Un bout de phrase vous aide à en construire un autre. Je n’ai inventé ni le verbe, ni le complément. Alors je m’en sers. C’est une merveille que d’avoir quelques jolies phrases à sa disposition, de pouvoir siffler un air de musique, qu’il soit de Mozart, ou de Gershwin, c’est une vraie merveille de penser aux gens qui les ont faits. Et je ne vais pas citer toutes mes références dans le générique, parce qu’à ce moment-là, ça devient autre chose, ça devient une connaissance livresque. C’est en vieillissant que je commence à avoir des idées de films à moi. Alors je me dis tant mieux. Delacroix disait aussi qu’il ne connaîtrait la peinture que lorsqu’il n’aurait plus de dents.

Je ne me suis jamais plaint de ne pas avoir de public. Je me suis plaint de ne pas avoir de techniciens ou de complices pour pouvoir faire équipe. Je crois que vous en demandez trop. Si je suis le public, je ne pose pas de questions au cinéaste, je pose des questions au film. Vous voyez un garçon et une fille dans une voiture qui disent : « La lumière durera toujours. » Vous voyez une rose, est-ce que cela vous gêne ou non ? Vous

10

pensez qu’il y a quelque chose à comprendre ou simplement, vous regardez et vous trouvez peut-être la rose jolie ? Qu’est-ce qu’on appelle comprendre ? Parfois, c’est le style qui m’intéresse. Par exemple, je ne comprends pas des phrases de Levinas ou de Michel Serres, alors que Bergson, je peux comprendre parce qu’il écrit bien. Cela compte aussi. Quand on regarde la publicité, on ne comprend rien. Quand je regarde le tennis, je vois BNP, et je me demande si c’est du tennis ou si c’est de la banque. On est dans une compréhension qui nous est forgée, très policière, très médiatique. Ensuite il y a une incompréhension. Vous ne comprenez pas votre amoureuse du premier coup. Alors si on critique le film, il faut voir ce que l’on aimerait mieux comprendre, et à quel moment on a fait des fautes. Les débats devraient servir à savoir à quels endroits on ne pouvait pas faire autrement que de faire des fautes, car on est humain. On est comme ce chauffeur de taxi. Il faut parler.

La vidéo, comme elle est devenue, est faite pour les truqueurs. Il y a pas beaucoup d’honnêtes gens qui s’en servent. On peut faire des essais, du journalisme, mais le journalisme ne s’y intéresse pas. On peut faire des éditoriaux, des moments d’histoire, des recherches, des carnets de notes, des gammes qui sont tout aussi belles. Les études de Chopin valent au moins ses concertos.

Mais le cinéma a du mal, comme disait Daney, à rester en prise avec une époque qui l’a pourtant nourri et voulu. Je me souviens, on ne demandait presque rien à Rossellini ou à Nicholas Ray, car la personne ne nous intéressait pas, seuls les films. Une fois, j’ai demandé à Rossellini : « Quand on reçoit de l’argent pour faire un film, est-ce qu’il faut tout dépenser ? » Je n’en avais pas encore fait. Alors Roberto m’avait dit : « La meilleure façon, c’est de faire des films qui se passent au Moyen Âge. Tout le monde, pendant la semaine, s’habillait juste avec des sacs de pommes de terre avec deux trous pour les bras et un trou pour la tête. Ne fais surtout pas de films qui se passent le dimanche, parce que là, ils portaient des beaux costumes. Le reste, tu le gardes pour toi et ta famille. » Et c’est ce que j’ai essayé de mettre en pratique. Je suis toujours étonné par les questions des gens. Il faudrait dire, non pas. « Que pensez-vous de la Yougoslavie ? » mais : « Moi, j’ai une idée pour que le problème s’arrange. »

Si on me demande pourquoi il y a des arbres dans mes films, je réponds qu’il y en a principalement dans la région où j’habite. J’ai quitté Paris parce qu’il n’y avait plus d’arbres.

Pourquoi l’Église ? Cela vient du cinéma. Le cinéma est occidental, l’idée de l’art est occidentale, l’idée de l’image également. Et c’est venu principalement à travers l’Église. Longtemps j’ai essayé de savoir ce que pouvait dire la phrase de saint Paul : « L’image viendra au temps de la résurrection. » Alors effectivement, ce que saint Paul entend par l’image, ce n’est pas la même chose que ce qu’entend Anne Sinclair quand elle fait « 7 sur 7 ».

Hélas, on dérive vers la culture. L’Europe de la culture veut la mort de l’art. Il y avait un endroit en Bosnie, où des musulmans s’entendaient avec des Turcs et des Serbes. C’est assez rare, et c’est ce qu’on peut appeler l’art de vivre. Eh bien, l’Europe de la culture veut la mort de cet art de vivre. Aller au cinéma, c’était faire de la critique, à la différence de vous. Ensuite, en parler entre nous, c’était faire du cinéma. Alors, avant de faire un film, on avait déjà fait dix ans de cinéma. Aujourd’hui, on dérive sur la banquise culturelle et on ne fait plus de cinéma. Voilà la différence. Si j’écris un article, si je fais un dessin, ou si je fais de la vidéo, je fais du cinéma. Dans ma tête, je m’en fais constamment. Et j’ai demandé à André de venir pour avoir l’impression d’en faire en bavardant dans un bistrot, car ce soir ce qui me manque, c’est que l’on ne fait pas de cinéma. Mon idée, c’est que le cinéma s’est arrêté complètement, son destin était programmé, André s’explique très bien dans son article du Monde

Il parle de la parenthèse. Lumière, parenthèse d’un siècle, belle parenthèse, qui s’est fermée à l’époque des camps où le cinéma de fiction n’a pas récupéré son frère le documentaire. Abel n’a pas récupéré Caïn, ou inversement. Le documentaire : quelques maigres actualités qui ont sauvé l’honneur de l’enregistrement du réel, quelques maigres actualités dont on ne fait rien.

Donc le cinéma n’a servi à rien, il n’a rien fait et il n’y a eu aucun film. On a dit « plus jamais ça », mais le film de Resnais sur les camps, on ne le passe plus.

Comment se fait-il qu’entre un mauvais film norvégien et un mauvais film américain, on préfère aller voir le mauvais film américain ? Eh bien, il ne faut pas s’étonner. On vit dans ce mondelà, qui n’est pas le nôtre, pas entièrement, pas complètement. Enfin voilà, bonsoir et merci.

Cet entretien, publié initialement dans la revue LimeLight, est extrait du livre d’André S. Labarthe à paraître aux éditions Chicmedias.

11

f oc- u s

focus

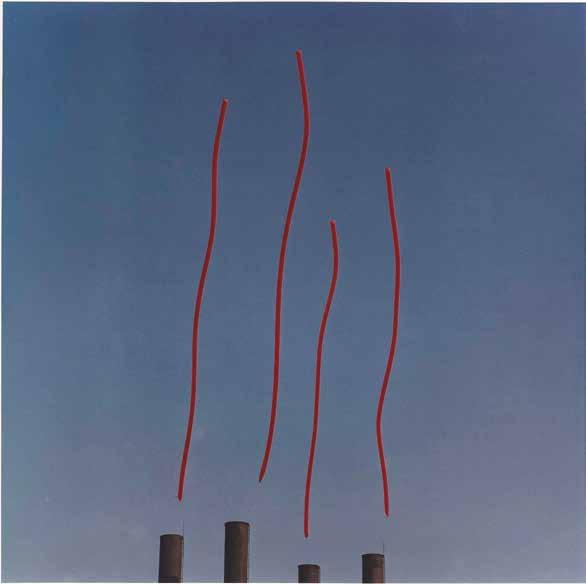

Ressources naturelles

On ne construira plus demain comme nous l’avons fait hier. Étalement des cités excessif, bétonisation à outrance, délires urbanistiques, problèmes énergétiques… S’ajoute aujourd’hui l’épineuse question de l’insuffisance de matériaux. Muni de son appareil, Alnis Stakle s’est intéressé aux mutations en cours dans les métropoles chinoises, répondant ainsi à la thématique d’Archifoto (co-organisé avec la MEA) : Architecture et ressources, du 23 septembre au 13 novembre. L’exposition inaugurale de la nouvelle saison de La Chambre rassemble les cinq photographes lauréats du concours. (E.D.)

www.la-chambre.org

Bonnie & Clyde

Sailor & Lula. Lee & Nancy. Serge & BB. Tout au long des douze pistes du disque de Danicher, un tandem file (le grand amour) sur les routes du soleil : Les Amants du Midi (édité par La Souterraine) quittent le Grand Est pour le sud, vivre la belle vie « sans peur du lendemain »… jusqu’au moment où l’escapade se gâte, le ciel radieux se couvre de nuages orageux. (E.D.) danicher.fr

À fond la forme !

Collection d’affiches issues du fonds du Signe à Chaumont, expo de travaux d’élèves de la Haute École des arts du Rhin, conférence organisée par L’Espace Gutenberg strasbourgeois ou en compagnie du directeur de l’Atelier national de recherche typographique de Nancy… Rencontres et expositions sont au programme de FORMAT(S) (proposé par Central Vapeur et Cercle Studio du 6 au 9 octobre), festival dédié au design graphique dans les ateliers de la COOP et autres lieux de Strasbourg. (E.D.)

formats-festival.org

Pochette du CD

Alnis Stakle, Neither Horse nor Tiger

Pochette du CD

Alnis Stakle, Neither Horse nor Tiger

Banner, A5, FORMAT(S)

14

Objectif boule

À quoi ça sert la frite si t’as pas les boules ? Si vous aimez les parties de pétanque interminables, le rosé, la bière et les amis. Si vous rêvez de découvrir un endroit hors du temps aussi sympa qu’un camping familial en bord de mer, mais planqué le long d’une voie ferrée. Alors, vous allez adorer l’expo photo de Philip Anstett, Pierre Chinellato et Jean-Michel Hauger dans le local de l’Union bouliste mulhousienne, 29 rue des Machines à Mulhouse (ouvert les mardis et samedis de 14 h à 19 h). (P.S.)

ubmulhouse.e-monsite.com

Série limitée

Depuis 2017, le festival Microsiphon accueille des artistes illustrateurs, sérigraphes et autres graphistes de toute la France mais aussi d’Allemagne, de Belgique et de Suisse, afin de mettre à l’honneur la micro-édition sous toutes ses formes. Trois jours de rencontres et de fête avec expositions, ateliers plastiques, concerts et DJ sets dans une convivialité à toute épreuve. (A.V.)

— MICROSIPHON #6, festival du 7 au 9 octobre au centre-ville de Mulhouse et à Motoco

www.microsiphon.net

15 min chrono

« Refaire le monde », c’est le thème de la sixième édition du Festival de micro-théâtre : pendant trois jours, douze compagnies du Grand Est viendront présenter quinze créations originales de quinze minutes, pour quinze spectateurs dans un espace de quinze mètres carrés ! Soit plus de 150 représentations, avec en prime des ateliers d’initiation au théâtre, un marché de créateurs et une grosse bamboche le samedi soir, avec quatre DJ qui se succéderont non-stop jusque 3 h du mat’. (A.V.)

— FESTIVAL DE MICRO-THÉÂTRE, festival du 14 au 16 octobre à l’ancienne usine DMC, à Mulhouse

www.compagniekalisto.org

Paul Dunca,

Photo : Pierre Chinellato

Paul Dunca,

Photo : Pierre Chinellato

Waiting © Emilia Pria focus

11 states of a hole © The Pit

15

Theo Hakola

La Maison de l’Architecture de Franche-Comté organise à nouveau des séances de ciné-concerts avec l’immense Theo Hakola autour du film de Julien Duvivier Au bonheur des dames. Après une date le 13 octobre au cinéma Eldorado à Dijon, le chanteur et son band se produiront le 14 octobre à la Filature de Ronchamp (sous la Bulle, structure gonflable pour des concerts et divers spectacles) et le 15 octobre à Métabief (dans le Haut-Doubs). (P.S.)

www.maisondelarchi-fc.fr

Rejouer Figure imposée

Coincé entre Play Blessures et Passé le Rio Grande, l’album Figure imposée de Bashung (1983) n’a pas pris une ride. Le guitariste et chanteur Pascal Jacquemin, qui a participé à la genèse de l’album dont il cosigne presque toutes les paroles, s’est entouré de son fils Basile (son partenaire dans Gram_Pass) et de la fine équipe qui accompagnait le chanteur lors de ses dernières tournées (Arnaud Dieterlen, Bobby Jocky et Yan Pechin) pour rejouer sur scène l’intégralité des titres (« What’s in a bird », « Élégance », « Imbécile »…) en invitant quelques guests : Chloé Mons, Rodolphe Burger, Fred Poulet… Mais vous savez sans doute tout ça mieux que moi. (P.S.)

Concert à l’ED&N de Sausheim (68) le 1er décembre (avec un film de Fred Poulet à base d’archives).

Photo : Dorian Rollin

©Zélie Noreda

©Zélie Noreda

Photo : Dorian Rollin

©Zélie Noreda

©Zélie Noreda

focus

16

La beauté du diable

Rarissime, pas mal comme épithète en matière d’opéra. Quand les plus blasés des aficionados feuillettent les partitions avant même les premières mesures d’ouvertures. Rarissime, on apposera donc l’adjectif sur la meilleure des résurrections depuis celle des passions made in Bach. Ici, pas de bras en croix, c’est une œuvre qui ressuscite. Un opéra caché par son géniteur même. Lui est italien, compositeur et créateur en renaissance, qui vient de signer un fantasque Macbeth en 1847 et a déjà en tête quelques lignes de Rigoletto. L’autre est une œuvre contemporaine de l’époque, sonne du Strindberg mais éclos dans l’Italie du milieu du xixe . Stiffelio, il s’agit de cela, est un récit d’adultère, laissé pour mort par Verdi. Retiré de l’affiche, censuré, presque auto-détruit mais pourtant adulé pour le velouté lucide en diable de sa partition. Une histoire de pasteur révélé à lui-même par l’adultère de Lina, sa femme adorée, un récit d’homme à l’arrogance aussi ferme que le zèle, en proie à un corps défendant et à une âme qui hésite entre gris clair et gris foncé. L’Italie n’est pas prête pour de tels coins enfoncés dans la tradition catholique par le livret de Francesco Maria Piave. La partition de Verdi attendra donc 1992. Stiffelio sortira des autographes découverts dans ses archives. Verdi attendra 2021, la mise en scène efficace de Bruno Ravella et cette coproduction Opéra du Rhin-Opéra de Dijon pour voir renaître au jour ce combat entre le pardon et la vengeance dans un seul homme. Sujet rebattu pour une œuvre rare.

Par Guillaume Malvoisin

— STIFFELIO, opéra du 20 au 24 novembre à l’Opéra de Dijon, à Dijon www.opera-dijon.fr

#Shakespeare

Pour sa réouverture, le CDN Besançon FrancheComté s’engage. Sous la direction de Célie Pauthe, les jeunes comédien·ne·s de la promotion DEUST Théâtre de l’Université de FrancheComté rejoueront Comme il vous plaira , une œuvre majeure de William Shakespeare écrite aux alentours de 1599. Rosalinde, fille du duc banni, et sa cousine Célia, fille du nouveau duc, fuient l’insoutenable vie à la cour et se réfugient dans la forêt d’Ardenne. Dans ce lieu peuplé de « cerfs et de lions, de bergers et bergères, de ducs et seigneurs bannis philosophant à l’ombre des chênes », les deux cousines, pour se prémunir de toute agression, se couvrent de vêtements d’homme. Sur son chemin, Rosalinde, qui désormais se fait appeler Ganymède, rencontre un certain Jacques, poète mélancolique et « militant écologiste », et retrouve son ancien amour perdu, Orlando. La reconnaîtra-t-il ? Ou peut-être Orlando va-t-il succomber aux charmes de Ganymède, dont les traits lui rappellent ceux de sa chère et tendre disparue. Entre questionnements environnementaux et identitaires, l’œuvre originelle se fait, 400 ans plus tard et plus que jamais, l’écho de l’actualité. Climatoscepticisme, homosexualité, trouble du genre sont abordés sous le prisme de ces quinze artistes imprégnés des bouleversements socio-idéologiques de l’époque contemporaine. Comme il vous plaira [Fragments] , une comédie shakespearienne narrant les soubresauts de notre temps.

Par Lucie Chevron

— COMME IL VOUS PLAIRA, théâtre les 4 et 5 novembre, et le 10 décembre au Centre Dramatique National Besançon Franche-Comté www.cdn-besancon.fr

Comme il vous plaira [Fragments] – Célie Pauthe, en collaboration avec Marie Fortuit, sur un texte de William Shakespeare

© Klara Beck

Comme il vous plaira [Fragments] – Célie Pauthe, en collaboration avec Marie Fortuit, sur un texte de William Shakespeare

© Klara Beck

focus

18

Entrer dans la légende

Leur nom est chargé de mystère – leur musique aussi. Mené par la parolière et chanteuse Janine Cathrein, le sextet de Black Sea Dahu nous vient tout droit de Zurich, mais nous emmène loin, très loin des montagnes suisses… Quelque part, perché entre l’obscurité et la lumière, entre les profondeurs abyssales d’un océan infini et l’immensité démesurée d’une nuit sans Lune. Car avec eux, tout chamboule ‒ la folk sauvage, la voix suave, la liberté dans chaque note, la poésie dans chaque parole. Et puis la mélancolie, partout, comme une douce enveloppe pour chaque morceau de leurs deux albums – White Creatures en 2018, et le petit dernier I Am My Mother, sorti plus tôt cette année. Alternance de riffs noisy et d’émotions pures et non raffinées ‒ une caresse pour tes oreilles, un tsunami pour ton cœur, un uppercut pour ta joue droite. Et puis il y a aussi ce nouvel EP, Orbit, prévu pour la mi-novembre, un opus annoncé comme cinématographique, dans lequel la frontwoman examinera « le carnage provoqué par une vie qui l’a choisie ». Un disque qui s’annonce lourd, sur la vie, la mort, la dépression et la rédemption aussi, mais également d’une puissance émotionnelle quasi sans limites. Si vous avez des frissons le 19 novembre à La Rodia, dites-vous bien que ça ne sera sans doute pas parce qu’il fait froid.

Par Aurélie Vautrin

— BLACK SEA DAHU, concert le 19 novembre à La Rodia, à Besançon ; et le 20 novembre à La Poudrière, à Belfort www.larodia.com poudriere.com

A bigger band

Vous avez manqué leur venue lors du Festival Détonation à La Rodia en septembre ? Pas de panique, Bigger and the Damned Dozen organisent une session de rattrapage au Moloco à la fin du mois d’octobre ! Derrière ce nom de groupe façon Quentin Tarantino, il y a la rencontre entre les cinq dandys de Bigger et douze musiciens du conservatoire de Besançon, le tout sous la houlette de Larry Mullins, batteur des Stooges et membre des Bad Seeds de Nick Cave. Vous avez dit explosif ? Et encore vous serez loin du compte, tant l’armada de cordes, de cuivres, de percussions, vibraphones, castagnettes et autres gongs donne une puissance astronomique aux compos de ce groupe franco-irlandais sur lequel on garde un œil depuis la sortie de leur premier album en février dernier. Il faut dire que sur scène, les cinq potos ont pris l’habitude de sonner leur public comme des catcheurs sur un ring, avec des prestations intenses, fiévreuses et furieusement rock’n’roll… Alors avec le magicien Larry Mullins à l’orchestration et pléthore d’instrus à leurs côtés, imaginez bien que l’univers foisonnant et l’énergie débridée de Bigger prennent encore de nouvelles dimensions. Ce qui confirme, s’il le fallait encore, que l’on tient bien là un groupe à suivre de près.

Par Aurélie Vautrin

Par Aurélie Vautrin

— BIGGER AND THE DAMNED DOZEN, concert le 22 octobre au Moloco, à Audincourt www.lemoloco.com

Black Sea Dahu © Paul Maerki

Bigger © Francois Guerry

focus

20

Toutouyoutou

Coaching de Valeria Giuga, compagnie Labkine, dénonce avec humour la fascination des sociétés contemporaines pour les recettes de développement personnel, orientées vers l’esprit autant que vers le corps. Dans un environnement asservi à la notion de performance où l’individu ne serait pleinement accompli qu’avec un corps harmonieusement sculpté et des pensées positives, Coaching remet en perspective l’injonction de course au bonheur, et surtout de consommation, portée par les sociétés hautement industrialisées. Le quatuor de danseurs joue avec les mots, les gestes et le public dans des costumes graphiques et colorés évoquant ceux de Philippe Guillotel dans True Faith de New Order et par métonymie ceux d’Oskar Schlemmer. Valeria Giuga a rejoint Labkine en 2016 avec un projet innovant et engagé puisant sa matière dans les sources écrites de chorégraphes célèbres et dans les principes fondamentaux du système d’analyse du mouvement développé par Rudolf Laban. Elle traite la danse comme un texte et se nourrit de partitions d’écriture chorégraphique dans lesquelles se mêlent les mots et le mouvement. Pour chacune de ses pièces, elle s’associe à un auteur contemporain, ici à la poésie contemporaine d’Anne-James Chaton, et questionne cette représentation contemporaine de la gymnastique en l’opposant à la façon dont les pédagogues allemands l’imaginaient au début du siècle dernier.

Par Valérie Bisson — COACHING, danse le 3 novembre à Viadanse, à Belfort www.viadanse.com

Poèmes (super) soniques

Cela fait déjà un petit moment que l’on entend résonner les mélodies groovy de Lewis OfMan dans toutes les bonnes soirées qui se respectent ‒ à peine majeur, le minot affichait déjà une liste de remix et autres collabs longue comme le bras, avec Keziah Jones, Vendredi sur Mer, Alt-J, Phoenix, Rejjie Snow, Lana del Rey ou The Pirouettes pour ne citer qu’eux. Rapidement, sur son front, l’étiquette du « surdoué français de l’electro » ‒ une étiquette que le compositeur, musicien, chanteur et producteur arbore toujours avec un sourire amusé joyeusement déconcertant. Aujourd’hui, à 23 ans et les sunlights braqués sur lui, le dandy cool autodidacte a (enfin) sorti un premier album, Sonic Poems, en février dernier. Un disque qui sent bon les vacances et la bamboche – mais pas que, car ici les cases explosent comme des bulles de champagne, chaque poème sonique-sonore a son propre mood, tantôt coloré, pétillant et joyeusement décomplexé, tantôt contemplatif, à la cool ou bien énervé, avec en prime, un petit côté dynamiteur pop délicieusement mutin et furieusement salvateur. Autant d’invitations frénétiques à enflammer le dance floor jusqu’au bout de la nuit – avec toute l’euphorie et les moments d’accalmies qu’une virée nocturne in Paris peut engendrer. La French Touch a finalement de bons jours devant elle.

Par Aurélie Vautrin

Par Aurélie Vautrin

— LEWIS OFMAN, concert le 26 octobre à La Poudrière, à Belfort www.poudriere.com

© Frédéric Iovino

Lewis OfMan © Écoute chérie

focus

22

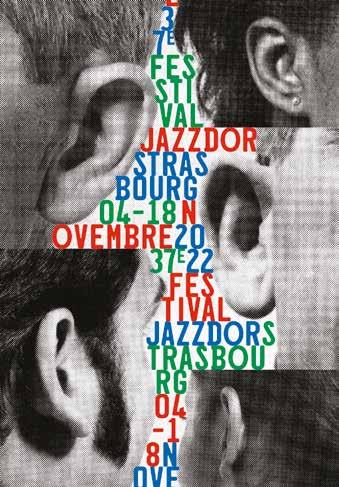

Délicieuse étrangeté

Le Cartoonmuseum de Bâle consacre une rétrospective à l’autrice Gabriella Giandelli. Dans les années 1980, elle est l’une des figures du renouveau de la bande dessinée italienne avec ses dessins en noir et blanc et sur cartes à gratter, contant des histoires sombres où l’expressivité du trait prend déjà le pas sur la parole. Plus tard, elle élabore une esthétique qui deviendra sa marque de fabrique : des couleurs pastel contrastant avec des scènes étranges, magiques et surréalistes, remarquablement composées. Dans ses livres Interiorae (2005) et Lontano (2019), on retrouve ses thèmes de prédilection : l’isolement de l’individu au sein de la grande ville, la mélancolie, la solitude, la perte du sens des réalités. Dans son dernier roman graphique, Mirabile Bestiarium (2022), apparaissent des paysages urbains où l’homme semble avoir été brutalement éclipsé, laissant encore des traces de sa présence. Les animaux ont pris le pouvoir : cigognes de la taille d’une pièce de monnaie, escargots et chiens gigantesques peuplent désormais la ville. On retrouvera aussi au Cartoonmuseum une série de dessins du « Travel Book » réalisé pour Louis Vuitton et consacré à l’Australie. Également autrice de livres pour enfants et illustratrice pour Vanity ou The New Yorker, Gabriella Giandelli propose une poésie entre rêve et cauchemar, délicate et insidieuse.

Par Benjamin Bottemer

— GABRIELLA GIANDELLI jusqu’au 30 octobre Cartoonmuseum Bâle

Grandes rencontres

Faire se rencontrer auteurs et lecteurs sur les routes de BourgogneFranche-Comté, c’est le principe du festival littéraire itinérant Les Petites Fugues depuis plus de vingt ans. Chaque année, une vingtaine d’écrivains sillonne ainsi la région pour échanger avec le public, dans les bibliothèques et les librairies, dans les collèges et les lycées, mais aussi en maison d’arrêt, à l’hôpital ou au cœur d’espaces inattendus – comme une brasserie artisanale, une ferme, un bistrot-dortoir, d’anciennes forges… Parmi les 22 auteurs et autrices de tout bord qui partiront à l’aventure du 14 au 26 novembre prochain, on citera pêle-mêle Jean-Baptiste Andrea, Éric Pessan, Emmanuelle Favier, Guillaume Nail, Vanessa Bamberger, Thomas Flahaut, Marie Pavlenko… Avec notamment au programme de cette 21e édition un grand entretien avec Andreï Kourkov à la Maison des sciences de l’homme et de l’environnement à Besançon et une carte blanche à Agnès Desarthe sous le chapiteau de l’Odyssée du cirque. Des entretiens croisés viendront ponctuer la programmation, avec notamment des rencontres entre un auteur et son éditeur, pour tenter de « donner à voir la fabrique de l’écriture à travers ce lien si singulier ». À noter que la clôture du festival se déroulera au Musée des BeauxArts et d’Archéologie de Besançon, lors d’une grande déambulation littéraire mêlant les voix des auteurs aux collections du musée. Voilà qui donne envie de tenter le voyage…

Par Aurélie Vautrin

— LES PETITES FUGUES, festival itinérant du 14 au 26 novembre en Bourgogne-Franche-Comté www.lespetitesfugues.fr

Agnès Desarthe © Dante Desarthe

Gabriella Giandelli, « Rhabdornis inornatus », Mirabile Bestiarium, Christoph Merian Verlag, 2022

focus

KALEIDOSCOPE, exposition

au

de

www.cartoonmuseum.ch

24

Une chambre à soi

Présenté au Théâtre de la Sinne dans le cadre des Nuits de l’Étrange organisées chaque rentrée par La Filature de Mulhouse, Buchettino, fable acoustique inspirée du Petit Poucet de Charles Perrault, est un classique du théâtre de l’enfance et de la compagnie Societas. Créé en 1995 par Chiara Guidi, Buchettino est une expérience sonore immersive toute particulière. Dans des conditions scéniques évoquant l’atmosphère des histoires du soir, dans la pénombre d’une chambre en bois, une conteuse, éclairée par une simple ampoule, raconte les vicissitudes de Buchettino auxquelles font écho les bruissements de la forêt, le martèlement des bottes de l’ogre, les chuchotements des enfants. Intériorité réconfortante et extérieur menaçant se répondent dans cet espace du milieu, celui du corps, des sens et surtout de l’ouïe. La chambre reproduit un mouvement émotionnel oscillant entre la statique interne de sa propre place et la dynamique externe des sons qui, par nature, traversent les murs. Écoute et obscurité créent la condition de l’intimité et établissent un sentiment unique, celui de l’« être-ensemble ». Terre du milieu, l’enfance reprend sa capacité à sentir et à expérimenter la parole aux confins du langage, juste là où elle se mêle et se soude à celle des animaux, des ogres et des esprits ; à cet endroit tout proche de la corporéité, du poids réel des choses.

Par Valérie Bisson

— BUCHETTINO, théâtre les 28 et 29 octobre au Théâtre de la Sinne, à Mulhouse

— LES NUITS DE L’ÉTRANGE, soirées du 29 et 30 octobre à la Filature, à Mulhouse www.lafilature.org

Retour à Reims

Pauline Bureau signe le texte et la mise en scène de Féminines, odyssée en forme de match de foot. D’une kermesse à Reims en 1968 à la Coupe du monde de football en 1978, onze femmes vont écrire un épisode décisif, de leur vie et de l’histoire mondiale du sport, totalement passé sous silence… Récompensée par le Molière de l’autrice francophone vivante, Pauline Bureau a nourri son spectacle de témoignages d’ouvrières, secrétaires, étudiantes ou mères au foyer afin de retracer l’aventure de femmes issues de tous milieux et d’en extraire les contours d’une aventure collective sur fond d’émancipation et de lutte contre le déterminisme social. Dans les années soixante, pour la kermesse du journal L’Union, le journaliste Pierre Geoffroy fait passer une petite annonce pour un match de foot féminin. À sa grande surprise, beaucoup de femmes se présentent. Mais c’est quand il les voit jouer qu’il est le plus étonné. Il y a une liberté immense sur le terrain et sont volontaires corps et âmes. L’équipe de Reims devient équipe de France et gagnera la Coupe. Dans une mise en scène exigeante, qui ne perd pas de vue l’humour énergique et portée par un texte engagé, Pauline Bureau convoque images d’archive et procédés numériques pour emmener comédiennes et footballeuses professionnelles sur un terrain où elles se disputent le ballon et la virtuosité de leur langue.

Par Valérie Bisson

—FÉMININES, théâtre le 21 octobre à La Coupole, à Saint-Louis www.lacoupole.fr

© Marjolaine Grenier

Féminines © Pierre Grosbois

focus

26

Avec tambour et clarinette

Roulement de Tambour ! L’invité d’honneur de cette nouvelle édition d’Augenblick, festival du cinéma germanophone en Alsace, n’est autre que le grand maître Volker Schlöndorff, réalisateur du Neuvième Jour, de Coup de grâce ou de Baal, personnage brechtien interprété par l’immense Rainer Werner Fassbinder ! Schlöndorff : un convive de marque – qui sera présent à Mulhouse et Strasbourg – oscarisé et césarisé. On souhaite un destin semblable aux nombreux cinéastes présents lors de cet événement porté par le RECIT, dirigé par Stéphanie Dalfeur. La compétition de longs métrages rassemble le cinéma actuel d’Outre-Rhin dans ce qu’il a de « plus original et novateur », affirme Sadia Robein, programmatrice (avec Eva Knorr). Et de citer Rimini d’Ulrich Seidl, sacrée « personnalité » qui a réalisé un alléchant film suivant « un ancien chanteur de schlager sur le déclin » fortement alcoolisé, contraint de chanter (et se prostituer) pour des touristes retraités italiens adeptes de variétoche… et de sexe tarifé. Just a gigolo ? Non, une histoire familiale poignante sur fond de chronique sociale. Parmi la sélection de documentaires, évoquons l’hallucinant Mutzenbacher de Ruth Beckermann qui filme une centaine d’hommes de 6 à 66 ans lisant un texte pornographique face caméra. « Nous nous permettons une grande liberté avec une programmation ambitieuse, qui ne met pas seulement des pointures en avant », insiste Sadia Robein. Si Douglas Sirk est mis en lumière cette année, focus est fait sur sa période la plus méconnue, soit celle de ses films allemands, avant sa carrière américaine : La Fille des marais de 1935 ou La Neuvième Symphonie beethovénienne de 1936. Nouveauté cette année : une compétition de courts métrages sélectionnés par Olivier Broche, ancien Deschiens toujours cinéphile. Notre coup de cœur : le ciné-concert haletant de Jean-Marc Foltz (clarinette) et Eliot Foltz (batterie) sur Cours, Lola, cours de Tom Tykwer. Hypnotisch !

Par Emmanuel Dosda

Par Emmanuel Dosda

— AUGENBLICK, festival du cinéma germanophone en Alsace du 8 au 25 novembre dans les cinémas indépendants d’Alsace festival-augenblick.fr

Rimini de Ulrich Seidl

focus

28

La science des rêves

À partir de plusieurs textes de Robert-Louis Stevenson, que l’on ne connait que trop peu pour son Île au trésor, la metteuse en scène Nora Granovsky et le duo Fergessen ont imaginé un voyage électro-pop, Stevensongs, rythmé par les récits fantastiques de l’auteur écossais. Les deux musiciens compositeurs et interprètes, David Mignonneau et Michaëla Chariau, entrent en scène avec une matière puisée dans les recueils de poèmes, de correspondances et autres récits de l’écrivain-voyageur : Jardin de poèmes enfantins, Underwoods, Ballads et Chants du voyage. Chansons délicatement folk, beats synthétiques et volutes électro se superposent pour venir un peu plus faire tomber les frontières entre les représentations communes du monde réel et les contrées de l’inconscient… « Car aucun homme ne vit dans la vérité du monde extérieur parmi les sels et les acides, mais dans la chaude pièce fantasmagorique de son cerveau, là où les fenêtres sont peintes et les murs historiés... » Grand voyageur, Robert Louis Stevenson était aussi familier des contrées lointaines de l’imaginaire et cette exploration sonore parvient à aiguiser nos sens tandis que notre imaginaire peut se permettre de galoper dans des contrées sans limites. Une belle et lumineuse rencontre entre les arts scéniques, la musicalité d’une langue maîtrisée et ses résonnances exploratoires qui s’inscrit dans le cadre du salon du livre de Colmar.

Par Valérie Bisson

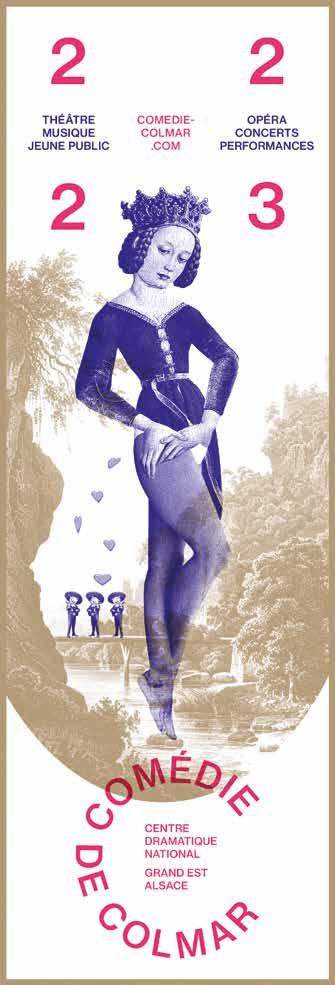

— STEVENSONGS, concert le 26 novembre à la Comédie de Colmar www.comedie-colmar.com

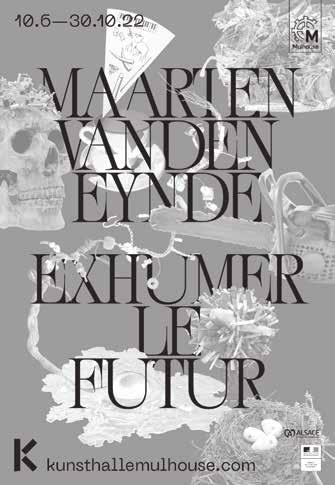

Trésors d’inventivité

Deux semaines consacrées au jazz dans toutes les directions, aux monstres sacrés, aux jeunes pousses qui réinventent tout, au dynamisme de la scène française et à nos précieux talents régionaux : voici le festival Jazzdor à Strasbourg. En ouverture, histoire de mettre tout le monde d’accord, l’équipe a convié Dave Holland, Chris Potter, Lionel Loueke et Eric Harland, pour de purs moments d’interplay au son de la musique joueuse et voyageuse d’Aziza. Le percussionniste Kahil El’Zabar a aussi beaucoup voyagé : cet explorateur infatigable de la black music fera surgir l’Afrique en pleine lumière, du gospel au jazz en passant par le funk ou le rhythm’n’blues.

On ne ratera pas non plus la vocaliste « multi-timbrée » Leïla Martial, ici sur le FiL avec le violoncelliste Valentin Ceccaldi, ou la paire Émile Parisien / Theo Croker en sextet, qui nous a offert le superbe album Louise cette année. Il y a aussi cette soirée en forme de kaléidoscope, Black Lives : From Generation to Generation, un big band quelque part entre États-Unis, Afrique et Caraïbes pour accompagner une génération militante. Sans compter que les curiosités ne manqueront pas à Jazzdor : un hommage à Gato Barbieri, le rythme frénétique des mazurkas polonaises de Lumpeks, le trio de Roberto Negro qui fricote avec l’Ensemble intercontemporain, les loustics azimutés de Coccolite accompagnés de toutes les jeunes pousses du dispositif Jazz Migration... et en plus la moitié des soirées sont gratuites. Venez ouïr sans entraves.

Par Benjamin Bottemer — JAZZDOR, festival du 4 au 18 novembre à Strasbourg www.jazzdor.com

FiL © Matthais-Luggen

FiL © Matthais-Luggen

focus

30

Emmène-nous, nuit

La pièce qui sera présentée au cœur de l’automne par l’Opéra national du Rhin, en coproduction avec le Deutsche Oper Berlin, prend une dimension allégorique intrigante si on se souvient qu’elle fut écrite par Franz Schreker, compositeur allemand postromantique, alors que l’Europe se métamorphosait en charnier durant la Grande Guerre. Elle fut achevée le lendemain même de l’Armistice, puis créée à Francfort le 21 janvier 1920. Elle connut un certain succès sous la République de Weimar ; elle fut donnée plus de 350 fois jusqu’en 1932, avant de tomber sous le coup de la condamnation nazie, classée au rang de la « musique dégénérée » (Entartete Musik). La mise en scène de Christof Loy, passé par le Theater an der Wien, l’Opéra de Munich ou l’Opéra royal de Stockholm, et la direction de Marko Letonja, ancien directeur de l’Orchestre philharmonique de Strasbourg désormais à la tête de l’Orchestre philharmonique de Brème, font revivre la quête du bijou perdu de la Reine (Doke Pauwels), bijou magique promettant beauté et fécondité. Elis (Thomas Blondelle), le ménestrel du Roi (Derek Welton), est chargé de le récupérer grâce à son instrument enchanté. Mais Els (Helena Juntunen), fille d’un aubergiste, figure complexe et intrigante, se lance également dans l’aventure. Finalement, tous deux finiront par oublier leur rivalité ainsi que l’objet de leur quête, pour s’abandonner, le temps d’une nuit, aux puissances de l’amour, qui échappent à toute logique économique et politique, à toute finalité.

« Ah, nimm uns auf, Nacht ! » Ah, emmène-nous, nuit…

Par Clément Willer

— LE CHERCHEUR DE TRÉSORS, opéra du 28 octobre au 8 novembre à l’Opéra de Strasbourg, et les 27 et 29 novembre à la Filature, à Mulhouse www.operanationaldurhin.eu www.lafilature.org

Ce qui finit ne cesse de commencer

Comme l’écrit Renaud Herbin, directeur du TJP à l’origine du projet global Corps-ObjetImage, dans une formule énigmatique qui sonne juste par les temps qui courent, entremêlant intimement espoir et désespoir : « Ce qui finit ne cesse de commencer. » C’est, en quelque sorte, de cela qu’il est question dans la création théâtrale qu’il propose en ce mois d’octobre, mois propice aux fragiles élans utopiques. Seul sur scène, avec un rectangle pour seul horizon, il affronte les forces invisibles qui parsèment son chemin, chemin sans commencement et sans fin. La musique d’Alice Daquet – artiste du label Tigersushi, devenue Sir Alice, autrice, compositrice et interprète à la frontière du folk éthéré et de l’abstraction électronique – et de Grégory Dargent – guitariste électronique et joueur de oud, croisant musiques improvisées, transes touareg, jazz, maqâm turc – accompagnera cette traversée errante et exaltante d’un espace étroit et pourtant infini. D’une certaine manière, c’est la ligne de démarcation entre le possible et l’impossible qui se trouve allégoriquement remise en question. Pour le personnage en scène, il s’agira d’entretenir une manière incertaine de fuir sans quitter l’ici et maintenant, d’ébaucher un commencement alors que la fin menace. Comme l’écrivait Samuel Beckett : « Il faut continuer, je ne peux pas continuer, je vais continuer…

Par Clément Willer

— PAR LES BORDS, théâtre du 18 au 21 octobre à la Grande scène du TJP, à Strasbourg www.tjp-strasbourg.com

Le Chercheur de trésors

© Benoit Schupp

focus

»

32

Le Corbeau et le cauchemar

« Si cette histoire vous rappelle quelque chose, fiez-vous aux apparences, elles ne sont pas toujours trompeuses. La fiction n’est jamais mieux servie que par un soupçon de réalité. » Pour leur nouvelle pièce, Anette Gillard et Sacha Vilmar – l’équipe artistique derrière le fameux festival Démostratif, transposent dans un monde onirique fait de corbeaux et de forêts de sapins le plus sordide des faits divers non résolus de ces dernières années : l’affaire du petit Grégory. Ici, nuée de vautours, oiseaux de mauvais augure et autres volatiles en danger sont réunis par une mystérieuse lettre anonyme, et se volent dans les plumes autour du terrible meurtre de l’Enfant. Qui se plait à semer la terreur dans la forêt à l’approche de l’hiver ? Lequel de leurs congénères se délecte de la boue infecte remuée par cette affaire ? Par une habile et grinçante transposition dans l’imaginaire, Adieu mes chers cons interroge notre curiosité malsaine pour le sordide et le sensationnel… Et démontre comment chaque élément – un crime contre l’innocence, une famille déchirée, un juge suicidaire, un fiasco judiciaire, une obscure vallée rurale, un mystérieux corbeau –ont fait de ce funeste fait divers une tragédie contemporaine dont les rebondissements éclaboussent encore le monde d’aujourd’hui.

Par Aurélie Vautrin

— ADIEU MES CHERS CONS, théâtre du 15 au 19 novembre au TAPS Laiterie, à Strasbourg ; le 2 mars au Diapason, à Vendenheim ; le 10 mars au Théâtre de Lunéville ; le 31 mai et le 1er juin au Théâtre de la Manufacture, à Nancy www.taps.strasbourg.eu theatredeluneville.fr www.theatre-manufacture.fr

Le courage des oiseaux

Ornithologue à ses heures, le chorégraphe Thomas Lebrun fait s’envoler des oiseaux… de bon augure. Quel beau programme ! On aimerait que l’aube se lève plus souvent sur des jours plus cléments. Comme celle du début du spectacle, qui découvre quatre danseurs ondulant sous une brise légère. On imagine quatre roseaux, mais ils seraient plutôt des oiseaux sur leur branche, s’éveillant à une nouvelle journée. Pour … de bon augure, Thomas Lebrun et ses compagnons danseurs se sont en effet inspirés des oiseaux dont les chants et les trajectoires, confinement oblige, peuplaient soudain à nouveau nos quotidiens dont ils avaient tristement disparu. Ils les ont longuement observés et se sont appuyés sur des musiques et chansons qui leur rendent hommage, de Rameau à Antony and the Johnsons en passant par Olivier Messiaen et Nana Mouskouri. Ces partitions délicates et (forcément) aériennes, parfois célestes et spirituelles, parfois surprenantes et décalées, accompagnent une danse fluide, simple, précise… et cocasse à ses heures. Loin de toute imitation réductrice, la gestuelle évoque ici, même à qui ne connaît pas le sujet, une légèreté joyeuse, une forme de naïveté dans toute sa beauté, sa justesse et sa nécessité. Thomas Lebrun et ses danseurs (re)nouent visiblement ici un lien fort avec la nature, et il y a dans leur présence et leurs mouvements quelque chose d’authentique, au sens non galvaudé du terme. À tel point qu’ils pourraient bien réussir à nous faire croire à des lendemains qui gazouillent.

Par Sylvia Dubost

— … DE BON AUGURE, danse du 15 au 17 novembre à Pole-Sud à Strasbourg

— JEUX DE CORPS, JEUX D’ESPRIT, conférence de Thomas Lebrun le 14 novembre à 18h30 à l’auditorium du Studium www.pole-sud.fr

Maquette du décor © Teona Goreci

Maquette du décor © Teona Goreci

focus

34

Djan’go fast !

Depuis 2016, l’équipe de l’Espace Django rebooste ce lieu culturel du Neuhof, avec une ligne artistique tournée vers les musiques dites du monde, mais génétiquement modifiées comme en atteste la nouvelle saison. Citons les metalleux togolais Arka’n Asrafokor (11.10) qui réconcilient fans de Fela et de Sepultura.

Django convie aussi bien les Sénégalais d’Orchestra Baobab qui fêtent leurs 50 piges (18.10) que les jeunes rappeuses du coin Kay the Prodigy et Allocroco (17.11). La mécanique de la codirection assurée par Benoît Van Kote et Mourad Mabrouki est bien huilée et le duo peut se féliciter de parvenir à maintenir un parfait équilibre entre diffusion d’artistes majoritairement émergents – « Nos oreilles traînent partout », s’amuse Benoît – et médiation aux petits oignons. Mourad : « Le monde actuel fait peur, mais nous maintenons le cap », en proposant des impromptus dans des cours d’école ou structures médicales et sociales. Les « concerts aux fenêtres » des immeubles ? Ils sont « devenus de véritables fêtes populaires ! » La saison est placée sous le signe de la découverte, des initiatives de sensibilisation et de l’accompagnement d’artistes, notamment ceux de la Pépinière : cette année, et pour deux ans, il s’agit de Las Baklavas (chanson polyphonique et percussive), Beatrice Melissa (electropop délicate) et PALES (post-punk agité). Nouveauté : Olivier Dieterlen et le Nouma, après quasi deux décennies, passent la main à Django qui devient antenne alsacienne des tremplins du Printemps de Bourges, les INOUÏS.

Par Emmanuel Dosda

— ESPACE DJANGO, à Strasbourg www.espacedjango.eu

focus

Archi sobre

« La Maison européenne de l’architecture – Rhin supérieur s’est fixée pour objectif de dépasser l’entre-soi et de s’adresser au grand public, de le sensibiliser à notre métier qui consiste à la réalisation de programmes qui doivent résister au moins un demi-siècle ! » Claude Denu, président, admet volontiers qu’environ 50 % du public des Journées de l’architecture, événement transfrontalier phare de la MEA, est issu du milieu, mais que tous se mobilisent « en tant que confrères, pas concurrents ». « Chaque expérience de construction doit se faire collectivement », aime à rappeler l’équipe organisatrice d’un festival fédérateur (environ 50 000 visiteurs par an) dont le sujet s’impose comme une évidence : « Architecture et ressources », dans un contexte de réchauffement climatique où la « frugalité heureuse » deviendra inévitablement une norme. Suzanne Brolly, adjointe à la maire de Strasbourg en charge de la ville résiliente, félicite les organisateurs de la 22e édition des JA pour le choix d’une thématique plus que jamais d’actualité, dans un monde où la « réutilisation du patrimoine bâti, l’optimisation des logements vacants par leur réaménagement et leur isolation à l’aide de matériaux biosourcés » est absolument nécessaire. Julie Wilhelm-Muller, vice-présidente de la MEA, évoque plus de 160 rendez-vous, partout dans le Rhin supérieur, convaincue qu’« un autre monde est possible, que l’architecture peut et doit nous aider à sortir des crises que nous vivons et qui nous attendent ». Les perspectives envisagées ? Elles seront exposées tout au long de la manifestation et notamment des temps forts avec les conférences de Roger Boltshauser puis de Martin Rauch (à la Fonderie de Mulhouse, le 7.10 à 18 h et 19 h) et leurs bâtisses en argile et terre battue ou la rencontre avec Tatiana Bilbao (à l’Oberrheinhalle d’Offenburg, le 11.10 à 18 h 30) célèbre pour son engagement dans la construction de logements sociaux à bas prix au Mexique.

Par Emmanuel Dosda — LES JOURNÉES DE L’ARCHITECTURE, du 23 septembre au 31 octobre dans 26 villes du Rhin supérieur (en Alsace, dans le Bade-Wurtemberg et deux cantons de Bâle en Suisse)

www.m-ea.eu/ja22

Klô Pelgag © Benoît Paillé

Haus Rauch, Beat Bühler, FarbeAussen

36

TLM en parle

Auréolé du Prix de la meilleure compagnie chorégraphique 2021-2022 décerné par le Syndicat professionnel de la critique de danse en juin dernier, le CCN-Ballet de Lorraine lance sa nouvelle saison baptisée TLM – acronyme de « Tout le monde », histoire d’afficher une nouvelle fois sa volonté d’ouverture au plus grand nombre. Et pour son premier programme, il accueille deux générations de chorégraphes, deux parcours artistiques différents mais qui se sont déjà croisés, Loïc Touzé et Maud Le Pladec. Le premier, figure emblématique du milieu depuis plus de trente ans, présentera NO OCO, une pièce poétique qui bouscule profondément notre rapport au temps. « J’ai débuté ma vie avec la danse à l’Opéra de Paris, confie-t-il. J’ai quitté cette institution alors que j’étais jeune adulte avec la sensation de sortir de la forêt des mouvements et des gestes pour aller vers la danse. Rencontrer les interprètes du Ballet de Lorraine pour inventer avec eux une pièce est comme un retour dans la forêt vers la nuit de mes débuts. » En parallèle, Maud Le Pladec proposera STATIC SHOT, une pièce chorégraphique où, nous dit-elle, « tout raconte les corps », une œuvre entre installation scénique et dispositif cinématographique où mouvement et regard, emmenés par une création lancinante et entrainante, ne s’arrêtent jamais. « La danse peut raconter les changements autant que des préservations d’états », complète-t-elle. Voilà qui devrait plaire à tout le monde

Par Aurélie Vautrin

— NO OCO / STATIC SHOT, danse du 19 au 23 octobre à l’Opéra national de Lorraine, à Nancy www.ballet-de-lorraine.eu

Entrer dans la transe

En 1518 à Strasbourg, on danse : sans explication, la population se masse dans les rues, toujours plus nombreuse au fil des semaines avant de s’arrêter de manière aussi subite et inexplicable qu’elle avait commencée. Le chorégraphe Vidal Bini et la compagnie KiloHertZ s’emparent de cet épisode étrange de l’Histoire pour interroger notre rapport à la danse comme moyen instinctif d’expression, dynamique engendrant empathie et mimétisme, héritage de cultures païennes passées...

Au fil des recherches, le projet prend forme : NARR : pour entrer dans la nuit sera un spectacle participatif mêlant professionnels et amateurs. Après quatre semaines d’ateliers et de répétitions, c’est une multiplicité de corps, de mobilités, de médias qui investissent la scène afin d’exposer la richesse du sujet et ses implications concrètes et poétiques. Pour constituer la partition chorégraphique, Vidal Bini et ses interprètes ont rassemblé une collection de danses issues de différents pays et époques, opérant un mélange entre danses populaires et savantes. La création musicale suit la même logique en puisant dans des sonorités folkloriques ou actuelles. Entre rituel, rassemblement festif et œuvre contemporaine, NARR : pour entrer dans la nuit met en scène une nature profonde des corps en mouvement, pour une « chorémanie » nouvelle.

Par Benjamin Bottemer

— NARR : POUR ENTRER DANS LA NUIT, danse le 25 novembre au Carreau, à Forbach www.carreau-forbach.com

NARR : pour entrer dans la nuit

Static Shot © Laurent Philippe

NARR : pour entrer dans la nuit

Static Shot © Laurent Philippe

focus

38

À portée d’oreille

1998. George Clooney jouait les truands enjôleurs et en cavale dans Hors d’atteinte 2022, les Rainy Days vont plus loin et adoptent pour slogan de leur nouvelle édition « Out Of This World ». Hors d’atteinte ? Non, pas du tout, le festival luxembourgeois rapproche l’infini et l’au-delà de l’audible et du visible, du bonheur du spectateur. Classe. Épiphanies sonores, créations arc-boutées sur l’inattendu, technologie domptée au service du plaisir humain. C’est complet et toujours très bien venu. Le cosmos est en point de mire et l’expérience physique en ligne de conduite. Précieux, les festivals qui révèlent, décentrent et décalent les regards. Ici, le regard est celui des deux oreilles plantées tout entières dans une programmation interstellaire. Du Noir de l’étoile de Gérard Grisey au clinquement des étoiles de Wie klingen die Sterne adressé au public jeune, de Subnormal Europe, la perf historico-media virtuose de Noa Frenkel à Zeugen où Aperghis engage des marionnettes pour être les témoins de l’âme humaine, du cinéma de Dowschenko sorti de son mutisme par l’Ensemble Musikfabrik et Alexander Popov aux Échographies orchestrales du Philharmonique du Luxembourg. Tout et chaque pierre d’angle de cette édition 2022 ramène l’œil vers le haut. Pour rapprocher l’oreille de la force créatrice. Universelle, complexe et généreuse. Tant pis pour George, tout est ici à portée de main. Simplement.

Par Guillaume Malvoisin

— RAINY DAYS, festival du 15 au 27 novembre à la Philharmonie Luxembourg www.rainydays.lu

Esthétique du crash

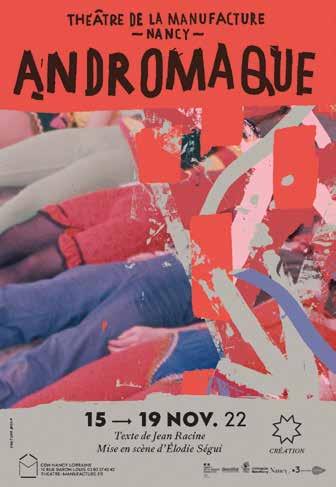

L’Andromaque d’Élodie Ségui est un champ de bataille : rien n’est assez solide pour résister à une passion à la fois destructrice et salvatrice.

Dans Mad Grass, les comédiens évoluent dans les décombres d’une ville post-industrielle ; dans Cuisine botanique, la tablée bien dressée devient un buffet orgiaque : chez Élodie Ségui, c’est autour de la scénographie, porte d’entrée dans son travail de mise en scène, que s’articule une véritable poétique de la catastrophe. Son adaptation d’Andromaque ne fait pas exception : le palais de Pyrrhus, parsemé des sinistres trophées de guerriers victorieux de retour de Troie, se fissure et s’effondre progressivement sur les personnages. « Je pense d’abord à créer une mécanique capable de mettre les corps face à la matière, explique cette fille de plasticiens. Ce n’est pas un décor, il faut que ça semble vivant, que ça remue les comédiens comme le public. » Si la langue racinienne est rigoureusement préservée, pas question pour les comédiens de jouer les héros grecs alors qu’un morceau de colonne s’abat sur eux. « Je ne veux pas qu’ils se “chargent” trop avec ça, je préfère qu’ils se concentrent sur leur corps et leur partenaire », indique Élodie Ségui. Depuis la création de Philtres d’amours et de Songe d’une nuit d’été, la metteuse en scène poursuit également une recherche autour de la passion. Ici, Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector... le terreau de catastrophes à venir.

« La tragédie est un hommage à la passion, un moment de crise où le jour se lève à la fin », précise-t-elle. Pour Élodie Ségui, il n’y a pas de passion sans chaos : loin de la fatalité et des lamentations, parfois à la limite du burlesque, son Andromaque expose un processus de transmutation douloureux mais salvateur, subversif et libérateur.

Par Benjamin Bottemer

— ANDROMAQUE, théâtre du 15 au 19 novembre au Théâtre de la Manufacture, à Nancy www.theatre-manufacture.fr

Andromaque © L’Organisation

Le Noir de l’Étoile, Les Percussions de Strasbourg © Christophe Urbain

Andromaque © L’Organisation

Le Noir de l’Étoile, Les Percussions de Strasbourg © Christophe Urbain

focus

40

Vers nous

Dans une introspection rétrospective (ou l’inverse, selon l’humeur), les éditions Corti perpétuent la tradition ; Jean-Michel Maulpoix, Michel Butel et Mark Z. Danielewski brouillent les frontières et circulent dans un dedans-dehors mélancolique ; Brigitte Giraud, elle, retrace le drame de la vie – la sienne, les nôtres.

Par Nicolas Querci ~ Photo : Stéphane Bouquet

Par Nicolas Querci ~ Photo : Stéphane Bouquet

À l’heure où la concentration s’accélère dans le monde du livre, menaçant la diversité éditoriale, Bertrand Fillaudeau et Fabienne Raphoz ont choisi de transmettre à titre gracieux les éditions Corti à Marie de Quatrebarbes et Maël Guesdon, qui prendront le relais en 2023. Un geste fort et iconoclaste qui garantit l’indépendance et la pérennité de cette maison historique. Un geste qui correspond aussi à l’esprit de son fondateur José Corti (1895-1984), qui a donné la maison à Bertrand Fillaudeau à son décès.

José Corti a commencé par ouvrir une librairie à Paris avec sa femme, en 1925. Dans le même temps, il s’occupe avec Breton, Éluard et Aragon des Éditions surréalistes et publie les auteurs liés au mouvement. En 1938, il s’installe rue Médicis et crée les éditions qui portent son nom. Il publie dès cette année-là les Œuvres complètes de Lautréamont et Au château d’Argol , le premier livre de Julien Gracq qui restera toujours fidèle à Corti. Pendant l’Occupation, Corti diffuse des textes clandestins et fait paraître des auteurs juifs et anglais. Son fils, résistant, est arrêté et meurt en déportation.

Après la guerre, José Corti poursuit son activité autour des grands thèmes qui structurent son catalogue, en éditant des textes poétiques, des

essais littéraires, des classiques méconnus du romantisme européen et des « inclassables », comme La Chouette aveugle de l’Iranien Sadegh Hedayat. En 1951, Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq obtient le prix Goncourt que l’auteur refuse, un an après avoir publié La Littérature à l’estomac, pamphlet où il fustige le milieu littéraire de son temps… Assis dans sa librairie, la pipe à la bouche, José Corti bâtit l’un des catalogues les plus respectés de l’édition française.

Bertrand Fillaudeau, qui a commencé à travailler avec lui en 1980, prend la suite après sa disparition et fait évoluer la maison sans en trahir l’esprit. Il crée deux collections – « Ibériques », dans laquelle il publie notamment Miguel Torga et Roberto Juarroz, et « En lisant en écrivant » –, il développe le « Domaine romantique » et accueille de nouveaux auteurs français et étrangers. Il sera rejoint en 1996 par Fabienne Raphoz, écrivaine et poétesse, qui elle aussi crée de nouvelles collections – « Merveilleux », consacrée au conte de tout lieu et de toute époque, « Série américaine », qui regroupe des poètes américains des xxe et xxie siècles, et « Biophilia », qui s’intéresse au vivant et fête ses dix ans en 2022. Elle accueille des écrivains comme Denis Grozdanovitch, Tatiana Arfel ou Marc Graciano.

EN 2023, BERTRAND FILLAUDEAU ET FABIENNE RAPHOZ PASSERONT LE TÉMOIN DES ÉDITIONS CORTI. POUR LE SEPTIÈME ÉPISODE DE LA SÉRIE CONSACRÉE AUX ÉDITEURS, ILS REVIENNENT SUR LEUR LONG PARCOURS À LA TÊTE DE L’UNE DES DERNIÈRES PETITES MAISONS « HISTORIQUES » TOTALEMENT INDÉPENDANTES. UNE HISTOIRE DE TRANSMISSIONS

43

La maison traverse l’époque et les changements qui touchent le secteur de l’édition sans rien perdre de son exigence. Aujourd’hui, elle publie une quinzaine de livres par an. Son catalogue comprend environ 900 titres disponibles – 1 200 en comptant les titres épuisés.

En 2016, Bertrand Fillaudeau et Fabienne Raphoz abandonnent la librairie – désormais louée à une librairie anglophone – pour se concentrer sur leur travail d’éditeurs. Ils s’installent sur les causses du Quercy. Depuis deux ans ils forment leurs successeurs, les écrivains Marie de Quatrebarbes et Maël Guesdon, qui poursuivront l’aventure avec leur goût et leur sensibilité propres. Les éditions Corti continueront de nous entraîner vers des terres inexplorées.

Bertrand Fillaudeau, comment avez-vous rencontré José Corti ?

Bertrand Fillaudeau : Tout à fait par hasard. C’était en 1980. Je faisais un doctorat en droit. Comme le droit ne m’intéressait pas beaucoup, je préparais un doctorat de lettres. Revenant de mon service militaire, j’attendais un poste dans l’enseignement l’année suivante. À ce momentlà, José Corti est tombé dans ses escaliers. Mon beau-frère, qui est médecin, habitait dans le même immeuble que lui. Il l’a soigné car Corti refusait d’aller à l’hôpital. Il avait besoin de quelqu’un pour l’aider. C’est comme ça que j’ai commencé

à travailler avec lui et sa femme. Il m’a d’abord confié des tâches pas très passionnantes mais très formatrices, le stock ou la correspondance. Au bout d’un an, sa femme m’a demandé si je voulais toujours être enseignant, ou si j’accepterais de continuer les éditions après leur mort. Abasourdi, après une semaine de réflexion, j’ai accepté. José Corti est mort en 1984, un an après son épouse. Il avait tout organisé. Il avait donné tous ses biens à l’Assistance publique, à charge pour elle de me donner la maison d’édition sans aucun frais, car je n’avais pas d’argent. C’est à ce moment-là que tout a commencé. Seul à la barre.

Est-ce que vous appréhendiez la succession ? B. F. : Quand José Corti a décidé que je prendrais la suite, il m’a présenté à certains de ses auteurs. Je connaissais Julien Gracq, qui venait régulièrement à la librairie. Un jour, Corti lui donna rendez-vous à son domicile. Quand j’y suis arrivé, j’étais dans mes petits souliers, plus qu’intimidé. Gracq ayant appris les intentions des Corti eut ces mots dont je me souviendrai toujours : « Je sais que M. Fillaudeau est un bon capitaine. Je ne sais pas si ce sera un bon général. » Tout s’est ensuite enchaîné assez tranquillement. Grâce au fonds des éditions Corti, je pouvais me permettre de commettre des erreurs, c’est-à-dire perdre de l’argent sur certains livres. Je ne me préoccupais pas du résultat, uniquement de la qualité de ce qu’on recevait.

Le fondateur José Corti [1] dans la librairie du 11, rue de Médicis [2], auquel ont succédé B. Fillaudeau [3] et F. Raphoz (ici entourée de Ianna Andréadis et Caroline Sagot Duvauroux) [4]. Photos : archives Corti, F. Raphoz et B. Fillaudeau.

31 2 4 44

Fabienne Raphoz, comment avez-vous été amenée à rejoindre les éditions Corti ? Fabienne Raphoz : À la suite de notre rencontre. Je travaillais dans une librairie, la librairie Descombes, à Genève, tout en achevant une thèse en littérature comparée avec l’idée d’enseigner. J’ai rencontré Bertrand à l’occasion d’un salon du livre « off », à Genève. J’avais choisi des textes qui me plaisaient, les éditions Corti étaient particulièrement bien représentées. Bertrand, étonné de voir autant de livres de son fonds éditorial, s’est installé derrière mon stand. Nous ne nous sommes plus quittés. En travaillant sur le conte populaire de tradition orale, pour l’université, je m’étais aperçue que beaucoup d’œuvres manquaient en France, alors qu’il existait de nombreuses collectes de contes de tradition orale au xixe siècle un peu partout en Europe. Par ailleurs, les grands classiques, comme les Grimm, n’avaient pas été édités de manière scientifique. Se rendre compte qu’un livre manque, c’est être un peu éditeur. C’est ainsi que j’ai eu l’idée de créer la collection « Merveilleux », comprenant des collectes, mais aussi des textes littéraires illustrant le genre. Cette création permettait non seulement d’ouvrir un nouveau champ éditorial chez Corti, proche de la ligne certes, mais dont l’interdisciplinarité permettait beaucoup de souplesse. Elle me permettait aussi, à titre plus personnel, d’avoir un contact direct avec les autrices et les auteurs, naturellement plus enclins à n’avoir que Bertrand pour interlocuteur.

Qu’est-ce qui peut pousser de jeunes auteurs à envoyer des textes à Corti, une petite maison, plutôt qu’à un éditeur plus connu ? F. R. : C’est à eux qu’il faudrait poser la question. Cela étant, il y a 25 ans, je vous aurais répondu par une autre question : « Est-ce que des jeunes auteurs oseraient nous envoyer des textes ? », tant l’image de Corti était intimidante. À l’époque, je constatais que les manuscrits reçus émanaient souvent soit de personnes qui n’avaient aucune idée de ce qu’est, disons, une « ligne éditoriale », soit de personnes se réclamant du style de Gracq. Bon, je schématise un peu. Aujourd’hui un jeune auteur peut envoyer son texte par voie électronique à un bien plus grand nombre d’éditeurs. Ces dernières années, nous avons accueilli Marc Graciano, Tatiana Arfel, Julie Mazzieri, etc. dans le domaine romanesque, Caroline Sagot Duvauroux et quelques autres dans le domaine poétique. Graciano avait envoyé son premier texte chez P.O.L et chez Corti. Il nous avait « ciblés », en se doutant qu’aucun éditeur mainstream n’accepterait son texte. Je lui avais envoyé une réponse circonstanciée, comme P.O.L. C’était un « Non, mais… presque oui ». Il nous a envoyé son second manuscrit, impeccable de bout en bout.

B. F. : Nombreux sont les auteurs que nous avons accueillis et qui avaient été refusés partout. C’était le cas de Tatiana Arfel et de son Attente du soir.

Compte tenu de l’évolution des maisons d’édition, des comités de lecture et des responsables commerciaux, les grosses maisons ne prennent pas le risque d’accueillir des auteurs un tant soit peu étonnants ou détonants ; c’est ce que nous recherchons.

F. R. : Bruno Remaury aussi avait été refusé par tout le monde. J’ai édité son premier livre en 2019, Le Monde horizontal. Il est arrivé « jeune » auteur à un âge où pour la plupart, à quelque Wallace Stevens et autres auteurs tardifs près, l’œuvre est déjà derrière eux. Dès le début de son écriture, il avait en tête l’arborescence de sa « série » : une réflexion sur l’archéologie de notre modernité, sorte de livremonde. Il cumule ainsi maturité d’écriture (jamais découragé par les refus, il a au fond toujours écrit) et énergie des premières fois. Le quatrième livre de son ensemble, Le Pays des jouets , est paru en septembre.

Quels sont vos critères de choix ? B. F. : Plus que le style, j’aime lire quelque chose que je n’ai pas encore lu. Où je me dis : « Là, l’auteur a trouvé quelque chose que je ne connaissais pas. » F. R. : Je suis toujours incapable de définir ce qu’est la littérature. Mais, je crois à peu près ressentir ce qui n’en est pas pour moi. Mais « pour moi », qu’estce que ça veut dire ? Je peux apprécier un texte sans qu’il corresponde à la ligne de Corti. Si c’est un bon texte, il trouvera une maison d’accueil. S’il existait des critères absolus, scientifiques, tout le monde aimerait les mêmes textes. Par goût, je préfère les formes hybrides, les textes disons inclassables, même si je ne déteste pas qu’on fasse encore « sortir la marquise à 5 heures » pour peu qu’on la fasse déambuler sur une musique inouïe.

Le dernier livre de Graciano a paru chez un autre éditeur. Est-ce que cela signifie qu’il a quitté Corti ?