ANÁLISIS INTERNACIONAL

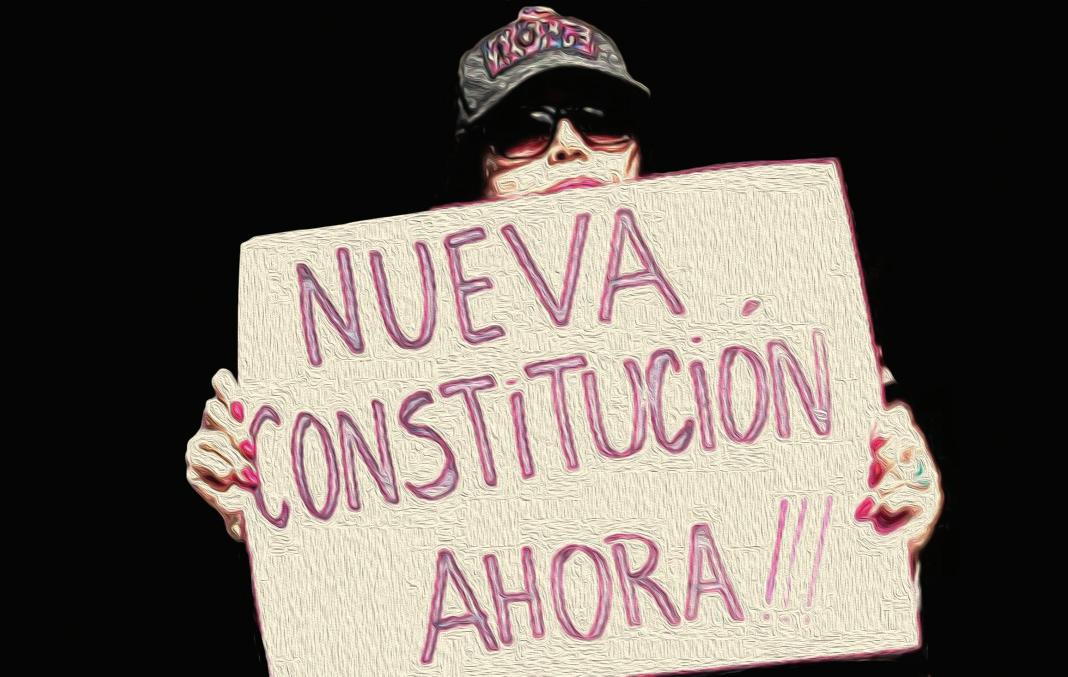

El constituyente debe ser un proceso radicalmente democrático, fundacional y soberano que supere las estructuras partidistas

50

23 de diciembre de 2019

década de 1990, en varios países latinoamericanos surge la consciencia colectiva de la “brecha” que existía entre la Carta Magna y sus realidades, sus vidas, sus pueblos, y se decide abordar desde la radicalidad democrática la construcción (porque tiene mucho de armar, montar, consensuar) de un texto en el que queden reflejadas las diferentes identidades, etnias, sensibilidades o cosmovisiones. Son textos extensos, complejos, porque desde ellos se pretende garantizar la primacía del poder constituyente sobre el constituido, en los que se incorpora un extenso catálogo de derechos a los que se pretende dar la misma cobertura, huyendo de las lógicas iniciadas por el constitucionalismo de postguerra [4], fruto del cual se incorporaron a las cartas magnas derechos sociales y económicos pero que quedaron relegados a pasajeros de de segunda frente a las garantías que disfrutaban los derechos civiles y políticos. Son textos ambiciosos, que huyen de ser concebidos únicamente como límites a los poderes públicos; pretenden ordenar la acción de las personas, colectivos o entidades particulares de los países donde se aprueban, y que incorporan múltiples mecanismos de participación o de democracia directa, de intervención en las decisiones sobre los recursos naturales, así como garantizan la presencia de pueblos originarios en los diferentes poderes del Estado a la vez que reconocen a la “naturaleza” como titular de derechos y permite al Estado capacidades de intervención en el ámbito económico. El “Acuerdo por la paz social y la nueva constitución” parece abrir, por fin, la posibilidad de un proceso constituyente en Chile. Ese proceso, hasta la fecha, ha sido usurpado al pueblo chileno, máxime cuando la Constitución actual, que nace en plena dictadura, sigue estando en vigor; un texto trasnochado, de parte, con sus múltiples modificaciones (más de 20 modificaciones de diversa intensidad) que no hacen sino revelar el desfase tan intenso que sufre, y la evidente “brecha” en-

tre la realidad actual y la preconfigurada en el texto constitucional. Ahora bien, debemos poner encima de la mesa una suerte de consideraciones no menores, una vez aprobado el mencionado Acuerdo. Activar un proceso constituyente debería implicar, como hemos expuesto anteriormente, activar un proceso radicalmente democrático en el que el poder constituyente se manifieste en toda su virtualidad [5], un proceso fundacional y soberano que debería superar las estructuras partidarias o de representación política clásica, dando entrada a la participación de sectores, colectivos y realidades diversas. El “Acuerdo por la paz social y la nueva constitución” es fruto del actual poder constituido, que aparece además en la esfera política envuelto en una fuerte crisis de legitimación. Por tanto, una vez expresada la voluntad del pueblo chileno y conformado –en su caso– el nuevo sujeto constituyente, éste no puede aparecer constreñido por poder constituido alguno. Deberá ser la máxima expresión de su naturaleza, conformando ex novo el acuerdo de voluntades de que se dote el país. Así, es ilusorio tratar de establecer juegos de mayorías de dos tercios para elaboración de las normas y el reglamento de votación de la asamblea constituyente (como recoge el apartado 6 del Acuerdo), a través de los cuales el actual poder constituido trata de imponerse al futuro poder constituyente, en un intento, por parte del establishment actual, de evitar perder el control del proceso que se abrirá. Del mismo modo, la comisión técnica que se crea en el apartado 10 del mencionado Acuerdo, para la materialización del proceso, no puede convertirse en la mano alargada de un pasado que pretenda monitorear el futuro cambio; debe limitar su actuación a los aspectos puramente formales y contar con la más alta participación de sectores en liza. El éxito del proceso que se abre dependerá, en gran medida, de la capacidad de