13 minute read

ÓCIOS

O menino invisível

Luiz Ruffato

Advertisement

Sebastião assustou-se com Geni a falar, sentada no meio-fio, um bebê de seis meses envolto nos braços, embora os olhos ajoelhados a voz resoluta, que de forma alguma iria se mudar de cidade de novo. Impaciente, ele tentou impor sua opinião de homem e marido, o que havia funcionado das outras vezes, mas ela manteve-se quieta a embalar o filho. Ele coçou a cabeça, da qual começavam a desertar os fios finos e claros, andou de um lado a outro, acendeu um cigarro sem filtro, argumentou que não via futuro naquele lugar onde não conheciam ninguém, mas ela continuou calada. Então, Sebastião concluiu, “Está bem, mas depois lembre de que eu avisei!”. Geni acabara de completar 18 anos e se casara há dois. Filha de italianos do Vêneto, imigrantes pobres que aportaram na Zona da Mata de Minas Gerais para substituir a mão-de-obra escrava na lavoura de café, vivera sempre com os pais e irmãos na pequena Fazenda do Paiol, na colônia de Rodeiro. Órfão, Sebastião, filho de imigrantes portugueses, fora criado como agregado de uma família italiana, em outra colônia, Dona Eusébia. Durante um ano, ele visitara os Ruffato, até que o velho Giovanni consentiu que reunissem o que nada tinham para povoar o mundo. Cedeu, nos primeiros tempos, uma casa de pau-a-pique num canto incultivado. Logo, nasceu Célio, e o avô predisse boa fortuna para ele. Mas Sebastião, irascível e melindroso, reclamava que o sogro o desprezava, implicava com o jeito dos cunhados, criticava as regalias dadas aos concunhados. Resolveu, por fim, ir embora. Arrastou Geni que, dilacerada por afastar-se da família, no entanto acompanhou-o, contemporizadora. Em menos de um ano e meio estiveram cuidando de mudas de laranja e limão em Dona Eusébia, morando de favor em Guidoval, procurando trabalho em Cataguases, outra vez em Dona Eusébia. Novamente em Cataguases, Sebastião arrumou vaga na usina de cana-de-açúcar, mas mal se instalaram desgostou do encarregado. Em três semanas en

contrava-se uma vez mais pronto para pegar a estrada. Esbarrou, porém, na obstinação de Geni: ali iriam permanecer até à morte.

Quando nasci, oito anos mais tarde, morávamos numa modesta casa de quatro cômodos espremida entre outras num cortiço denominado Beco do Zé Lincoln, enclave pobre em um bairro de classe média. Nossos vizinhos de parede-meia eram operários, costureiras, malandros. Minha mãe sustentava a família lavando e passando roupas para fora, enquanto meu pai errava de uma a outra função, recusando submeter-se a chefes. Depois do emprego na usina de cana-de-açúcar, trabalhara como faxineiro na fábrica de tecidos, peão de obra, balconista de armazém e, após associar-se a um amigo numa quitanda minúscula, tomou gosto pelos empreendimentos próprios. Comprou uma pequena moenda para fazer garapa, construiu um forno para assar pele de porco – sem sucesso.

Então, uma doença insidiosa que rondava meu pai golpeou-o. Baixo, magro, frágil, ele, que negaceara de várias investidas da morte, via suas forças exaurirem em uma febre dissimulada que o acometia diuturnamente, coisa que o médico do serviço público, sem mesmo tocá-lo, insistia, enojado, tratar-se de uma gripe mal curada. Até que a tosse seca intermitente tornou-se escarro com raios de sangue, para em seguida transformar- -se em golfos rubros. Uma simples radiografia constatou a tuberculose galopante, o pulmão esquerdo mostrava-se totalmente contaminado e o direito quase não existia mais: os bacilos de Koch alojavam-se em enormes cavernas escavadas com paciência e determinação. Meu pai conduziram-no de imediato para o sanatório de Palmira, em Santos Dumont, a 150 quilômetros de distância.

Durante um ano, acordávamos, minha mãe e eu, às quatro e meia da manhã de domingo, tomávamos um ralo mingau de fubá com ovo, e pegávamos o ônibus de cinco e quarenta e cinco para Juiz de Fora. Lá, após três horas de viagem e uma hora e meia de espera, entrávamos em outro ônibus, com destino a Santos Dumont. Desembarcávamos por volta das onze e meia e aguardáva- mos uma kombi que nos levava a um conjunto de prédios incrustados no meio da mata, no alto de um morro, isolado de tudo. Minha mãe entrava pelo portão de ferro e eu permanecia do lado de fora, impedido pela idade de penetrar no pátio, vendo de longe a figura franzina de meu pai, seus tristes olhos azuis claros afundados no rosto pálido e encovado. Às quatro da tarde, iniciávamos o trajeto de volta. Sem comer nada, pois nos faltava dinheiro, ancorávamos em casa quando nossos vizinhos já haviam se recolhido para a noite longa. Com sete anos de idade, eu era os olhos de minha mãe nessas andanças – ela não sabia ler. Quando voltou, meu pai encontrou a casa bem diferente. Pela manhã, mergulhava resignado a colher no prato de mingau de fubá fumegante que o ajudava a engolir um a um os vinte e cinco comprimidos de formas e cores fascinantemente sortidas, assolado pelas evidências do tempo irrecuperável. Minha mãe au- mentara o número de fregueses e lavava e passava doze trouxas de roupa por semana – as mãos escalavradas pela água sanitária, a pele branca magoada pelo sol implacável. Com dezessete anos, meu irmão, formado torneiro-mecânico, empregara-se numa fábrica de tecidos, a mesma em que minha irmã, quinze anos, des- filava sua fantasiosa rebeldia por entre os teares. Para contribuir, equilibrado num tablado de madeira que

me alçava à altura do balcão, eu dedicava as tardes a atender a eclética clientela do botequim do Zé Lincoln, duas magras portas na entrada do Beco, que vendia fiado pão, doces, refrigerante, cigarro, cachaça, cerveja, tira-gostos, além de oferecer as distrações de uma gasta mesa de sinuca e de uma empenada mesa de totó.

Com os recursos amealhados pela família, meu pai adquiriu um carrinho de pipoca verde-musgo e conseguiu uma licença para atuar na praça Santa Rita, fascinante com sua fonte luminosa de jatos coloridos e a igreja de contornos modernistas. Nesta profissão, ele se manteve por mais tempo, a ponto de constituir uma metonímia – era o Sebastião Pipoqueiro. Eu larguei o botequim e passei a acompanhá-lo: consumia meus dias observando os cajás que esborrachavam no chão, as dolentes rodas de conversas adultas, o pêndulo lento do bicho-preguiça escalando as sibipurunas, enquanto ele, que se convertera ao pentecostalismo após deixar o sanatório, recolhia-se a um canto, soletrando as palavras da Bíblia. Este fora, aliás, mais um motivo de cisão em nossa casa. Se até então meu pai mantivera-se orgulhosamente distanciado dos Ruffato, mais ainda afastara ao anunciar que tornara-se crente. Minha mãe pensou que talvez tratasse apenas de mais uma de suas birras e que logo se reconciliaria com o catolicismo. Mas ele, abandonada a bebida – uma cachaça antes do almoço para abrir o apetite –, e o cigarro – dois maços por dia –, passou a vestir terno e gravata e a falar por intermédio de citações de versículos bíblicos. Quis doutrinar minha mãe, mas ela rechaçou com veemência tamanha heresia.

Quis aliciar meu irmão, mas deparou com um adversário insubornável. Quis catequisar minha irmã, mas ela encontrava-se absorvida pelas músicas românticas que tocavam na rádio. Restava o caçula. Meu pai agarrou-se a mim para enfrentar o que considerava incompreensão da sociedade. Ser evangélico em Cataguases significava colocar-se à margem, pois, se os protestantes históricos eram tolerados, os seguidores do pentecostalismo achavam-se relacionados à ignorância, à pobreza, ao obscurantismo. Para não decepcionar minha mãe, seguia meu pai aos cultos de segunda a sexta-feira, mas reservava os sábados e domingos para ir à missa com ela, participando inclusive das aulas de catequese para a primeira comunhão e mais tarde de um grupo de jovens. Os irmãos de igreja de meu pai consideravam-no um fracassado, já que não conseguia converter nem mesmo os membros de sua própria família. E não acreditavam na sinceridade do meu empenho conciliatório – viam-me apenas como um pequeno hipócrita. Na escola, não me destacava nem pelas notas boas nem pelas ruins: um aluno mediano. Os professores elogiavam o capricho dos cadernos, o comportamento adequado, o coleguismo, a higiene pessoal – não a inteligência. Minha curiosidade vagava pelas coisas do mundo de maneira difusa: interessava-me pelas válvulas do rádio e pelas pessoas que desapareciam; encantava-me com as cores dos passarinhos e com o enxame de operários invadindo as ruas com suas bicicletas; assombravam-me o fim trágico dos habitantes de Pompéia e a história do porco fantasma contada por meu pai; enterneciam-me o barulho da chuva no telhado e o rosto melancólico da minha mãe; surpreendiam-me o resultado das contas de matemática e o nascimento das frutas e legumes; espantavam-me as corredeiras do rio Pomba, a moça que se matou com um um tiro no ouvido, as estrelas que latejavam no céu, as imagens fugidias na televisão, os gritos da vizinha apanhando do marido, a estimativa dos anos que me faltavam viver... Pouco a pouco descobria o prazer da solidão e do silêncio. Tímido, preferia explorar os mistérios guardados sob a cama ou dentro do guarda-roupa, ouvindo distantes barulhos que buscava adivinhar, vozes no quaradouro, latidos, tosses,

um programa de rádio, que imiscuir-me nas brutas brincadeiras dos meninos da minha idade. Todas as férias, as pequenas, de julho, e as grandes, do verão, minha mãe colocava-me no ônibus e recomendava ao motorista, Marote, um italiano baixo e impaciente, que me deixasse em Rodeiro, onde algum parente me esperava. Às vezes, vencíamos de charrete a distância de uma légua até à Fazenda do Paiol; às vezes a percorríamos a pé atravessando campos cultivados de arroz ou fumo e pastos pontilhados de vacas. Mas, obrigatoriamente, passávamos antes na padaria do Giácomo Paro e comprávamos fatias de caçarola, que devorávamos pelo caminho. Aguardava ansioso esse momento, que inaugurava parênteses em minha existência, como se meu corpo abrigasse duas personalidades distintas. Uma, o menino de Cataguases, melancólico, arredio, que vivia num lugar úmido e abafado, submerso em muda pobreza e surda violência. Um menino que estranhava a distinção entre os moradores do Beco e os habitantes das vizinhanças, refestelados em suas amplas residências, aparelhadas com geladeiras, televisores, ventiladores, enceradeiras, telefones, formosos em suas roupas bonitas e confortáveis, intrépidos em seus automóveis – e que nos tratavam com um misto de desprezo e receio. Esses rostos que vislumbrava nas ruas quando invisível percorria a cidade conduzindo enormes trouxas de roupa na garupeira da bicicleta, ávido por voltar para casa e encerrar-me entre as paredes, os olhos castanho-claros de minha mãe afagando minha cabeça loura, a voz rouca do meu pai construindo fantasias, as mãos finas de minha irmã guiando as minhas em desenhos de letras e números, o corpo esguio de meu irmão debruçado à mesa a estudar mecânicas.

O outro menino aflorava na Fazenda do Paiol, igual entre iguais. Havia fartura de comida, de afeto, de luz, de liberdade. Dormíamos em quartos arejados, o sol nos despertava com um naco generoso de piada e uma caneca cheia de café com leite. Passávamos o dia na lida, capinando as ruas entre os pés de milho e de fumo, pastoreando o gado, aguando a horta, alimentando as galinhas e os patos e os peixes, colhendo frutas no pomar. No fim da tarde, íamos jogar futebol. À noitinha, após a janta, agarrávamos no truco até que, exausto, um a um caíamos nos colchões de capim para uma noite de sono sem sonhos. O que mais amava, no entanto, era escapulir e adentrar sozinho a mata, o coração sobressaltado. Deitava no chão, olhos fechados, e tentava decifrar os sussurros do vento passeando entre os galhos das árvores, a conversa animada dos passarinhos, o rumor dos bichos que rondavam, ocultos, a me vigiar. Então, fingia estar morto e imaginava ser aquilo o paraíso que o padre Jaime, um holandês com uma pronúncia incompreensível, anunciava na missa obrigatória de domingo para nós, os colonos, limpos e escovados, sentados absortos nos bancos desconfortáveis da igreja de São Sebastião.

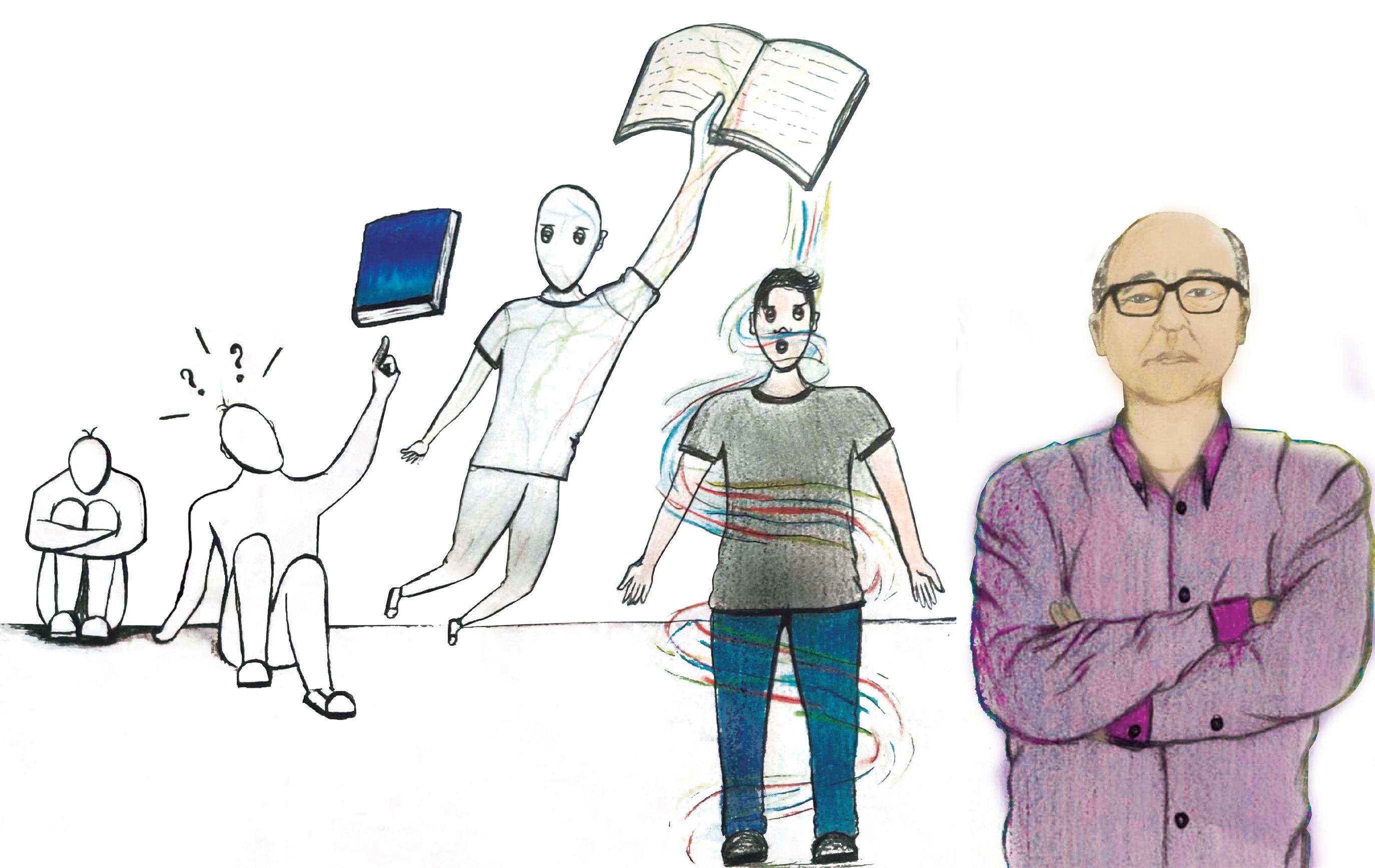

Em um domingo da primavera de 1973, na saída da missa das sete horas da noite, um homem, após comprar um pacote de pipoca, perguntou se eu estudava e onde. Antecipando-se, meu pai declinou o nome de um lugar com fama de ensino ruim. Surpreso, o homem indagou por que não me matriculava no excelente Colégio Cataguases, entidade pública que congregava a elite econômica local. Ele explicou que todos os anos tentava, mas nunca havia conseguido. Talvez condoído pelo aspecto humildemente decepcionado de meu pai, o homem, apresentando-se como diretor da escola, prometeu que arranjaria uma vaga para mim no ano seguinte. Desta forma, em fevereiro de 1974, ao completar treze anos, enfiado em um uniforme novo lá fui eu arrastar meu desconforto pelos longos corredores do Colégio Cataguases. Decorridas apenas duas semanas, no entanto, tornou-se claro que não me adaptaria àquele ambiente de franca hostilidade, onde os colegas, a todo instante, expunham ao

escárnio minha origem pobre. Mas, como não desejava frustrar as expectativas de meus pais, que acreditavam que o simples ingresso ao mundo de pessoas melhor situadas financeiramente me garantiria um futuro mais satisfatório, tentei tornar-me invisível. Deslizando acuado rente às paredes da escola, descobri, sem querer, um enorme salão vazio e silencioso que passei a frequentar. Ao me observar sempre por ali, quieto, sem nada dizer, a mulher de óculos e coque que permanecia sozinha atrás de um longo balcão, rodeada de livros, pensou que eu quisesse fazer um empréstimo, mas que, por algum motivo, timidez talvez, não tivesse coragem de me dirigir a ela. Tomando a iniciativa, ela me chamou, colheu alguns dados, preencheu uma ficha, colocou um livro em minha mão e disse: “Leia e devolva daqui a cinco dias”. Em pânico, não contestei. Enrubescido, peguei a brochura, coloquei na pasta e deixei rapidamente a biblioteca. Quando cheguei em casa, meu pai questionou que objeto era aquele. Sem graça, respondi: “Um negócio que a moça lá do colégio me deu... Ela falou pra eu ler e devolver”. Ele: “Se ela falou pra ler e devolver, leia e devolva!” Logo depois do almoço, peguei desconfiado o livro, deitei no cimento amarelo que recobria o chão da pequena varanda, e sob um céu azulíssimo, sem nuvens, descortinei a primeira página. Tempos depois, ao fechar o volume, tudo à minha volta pareceu subitamente diferente. Eu rodava com minha bicicleta sobre os mesmos paralelepípedos transportando as trouxas de roupa que minha mãe lavava e passava, mas já em meu rosto roçava o vento de outras latitudes. Eu mirava as pessoas com quem cruzava nas ruas e para além dos corpos mal vestidos enxergava a tristeza de quem batia cartão pela manhã ainda com migalhas de sonhos espalhadas pelas roupas. Atormentado, eu me via caminhando com as meninas e os meninos da minha idade rumo às tecelagens, que roubariam o melhor da nossa juventude, devolvendo-nos mulheres e homens amargos e infelizes. Eu compreendia agora com nitidez a injustiça do mundo, dividido entre os que vão ser alguma coisa na vida e os que nem na lápide dos cemitérios terão seus nomes inscritos. Dois dias depois, depositei o livro sobre o balcão e a bibliotecária indagou: “Você o leu, menino?” Eu: “Sim, senhora”. Ela, feliz, virando-se para a estante, colheu outro, falou: “Leve este!”. Eu consumi todos os títulos que ela, cada vez mais impressionada com minha voracidade, me impingia. Terminado o ano letivo, inadaptado, deixei o Colégio Cataguases, empreguei-me como operário numa fábrica de algodão hidrófilo e voltei a estudar à noite na escola ruim de onde provinha. Mas eu não era mais um menino invisível.

(Do livro “Ninguém em casa”, a sair em breve pela Arquipélago Editorial, de Porto Alegre)

Das inúmeras obras de Luiz Ruffato, destacamos os romances Eles eram muitos cavalos (2001), Inferno provisório (2016) e O verão tardio (2019). O livro de poemas As máscaras singulares (2002) e A cidade dorme (2018), obra de contos. Seus livros ganharam diversos prêmios nacionais e internacionais, entre eles: Prêmio Machado de Assis, APCA, Prêmio Jabuti, Casa de las Américas. Em 2016 recebeu o Prêmio Internacional Hermann Hesse, na Alemanha. Suas obras já foram publicadas na Argentina, Colômbia, Cuba, México, Estados Unidos, Portugal, França, Itália, Alemanha, Finlândia, Macedônia, Moçambique e Israel (no prelo).

À ESPERA DE UM MILAGRE.

Colabore conosco, divulgue sua marca e espalhe desassossegos. revistadesassossegos@gmail.com