66 minute read

l\IV1 ST1 DI E FISIOLOGIA

E Patologica

W. O. A LL oGRTO:O.. - Sulla flalologl a oblm.lca della celllll& anlm&le. - (Tile Lancet, marzo i 93).

Advertisement

1• La mrerochimica della cellvla.

La jlat'ele cellulare descritta dai primi OS!'el'\'8lOri , e 0 1'8 ntenuta come eccezrone. Le principali sostanze della cellula aoimalt: il prot•)pla.,;ma, !.'Ostanza vivente contenente 1m nucleo. al qusle durante la drvisiou e si mescola, st>condo ..n Ben ed en, un'Rltra sosta nza delta srera d'attrazione. che ptObRbilmente ra parte della tlivisione del nucleo. l nucleoli si considl?raoo come materiale di riser,•a atto a formare il r eLicolo nel quale il nucleo !'i r isolve durante la llaa divi<•ione; il nucleo presiederebbe alla nutrizione ed alla riproduzione della cellula.

Qua n to alla funzione, quella degli or!!anistni uniceUulari 6 ben diversa d11 quella organismi multicellulari, e meotre per l'anatomico la c ellul a dell'a meba é un og:getlo semplicissimo, pel fisiologo la semplicità di struttura implica clillicoltè. neU'intender·ne la funzione. Negli organismi piu eomplicati le diverse !>pecie di c ellule comprono runzr on i tJi'Yene, alc une son deputale alla contrazione muscolare, altre all'elabor AZion e di Mcrezioni . altre alla riproduzione, mentre elle nell'a meba tutte le funzioni sono compiute da una sola aMwa . ·

Pincbc u na cellula vive, subisce cambiamenti chimici, ed 6 in P.lalo d'equilibriO chimico instabile, che comincia dall'as-

Rl\'hTA 10/11 silnilazione. e tìnì:;ce con l'•:>'creztnne. m•'t.aboli"Ulll co:<truttivo e che l;econdo Guskell prendono il nome dt anabolil'rnO e Ctllabolismo.

L'e<>ame Jrucrol>copico dimostrn il pt•otopla"'ma non é non e neanche ripieno di c:ranuli, ma e un reticolo irregolare cellule non differenziale emne i corpu:,;roli b1anchi dt>l sanAUC, e t•egolare nelle cellule che hanno mnvimento limitato a.J una sola diret.ione come '!""Ile delle fibre muscolari, uncle Schiifer chiama il proloplasma delle librtlle, e ialoplasma il tluido che l'corre nello l !!ranuli annidAli nel protoplasma :::i colorano dh·er.-amenle con 1 .uver:-i reagent•; alcune cellule conten-ono va· cuoli o sl'azi ripteni di c::ost.anza ac lueo-albuH•ino::<a, a volte aciola. a Yolte alcalina, ed il contenuto .le' ,. dei vacuoli , deLlo paraplal'ma. organismi un•cellulari come l'ameba, le particelle ;.ohde sono circon.lale da un liquitlo che !>emhra C""cr .:edall'animale per ,Jic::solvere le particelle soliùe. me••lre i >acuoli contrattili sarebbero u r gan• escretori. l !!ranuh ,on fatti di grassosa, e sonc1 ,·istbili nei lcucoclll dopo l'in!!estione eh gra>'SI, t.l !'i tingono in 11ero con l'acido osmico; e s011 compo!'tl d1 e si t•ngono in h1·uno t;OII'JOtlio, cc.me si ve !ono ndle del fe;.;ato tlopo l'in· di earboidrati. In alcuni animali unicellular• i nul1 sembrano tli natura inorgAnh'8, ma i :;!rancli ! 11'1 co"ono albummo:>i n proteici. I prolei·li co11tennli nelle re\lule ..ono la alobulina e la nucleo - albumma, i sono la lecilina, grasso fosforalo, la colesterina. aie•" wonatomico, ed ollrAr.cio si tt·ovano urll•• cellule tracde eli -osiAnze inor'"aniche. come calc1o, metu\11 nkalini combinati con aciclo fo<oforico e cloridrico formanti i rispettivi fosfat• e clorurt.

Fra i proteidi delle cellule vhf'nll e quelli delle cdlule morte e:;istono lhll'e••enze è.1 condizioni indicate reeententeulf eia Pl lf•ge r . l proleuli non vi,•enll, c·ome quelli del bionco tli uow, sono ed indilfereuli all'azione neutro, ma •tuando sono assimilali ed entrano a far parte òelle cellul u ,·iventi. ussorbono \'o:;si!!eno non_ ma del materiale circo"tt'nle, com"- rane •·mch1use m camere di-•l,_sn!enate, che continuano aù emettere ac1d0 b«micl• se1·vendosi dell'ossigeno iromagnuinalo ne· te;:.,.ull. del proteide;. probabi\menlt.> clovuln acl una combin azione rra te molecole .Jel proleide vivenlP e l.e lerole i;:;ome r icbe del prolt>icle d'alimenl.azione, con ellmmazione dnll'ncqua, pro ce;;so di polimeri!'mn che produce lecole ..;r asse. pe!'anti ma ;:emphcl 111 ques-to_ •l del protei·le non 'iv ente abbanrlona ltdro::reno ''?' quAle è com binato alla formula e 11 entra 111 comb•naz•one col carbomo p<>r formare l'instabile cianogeno C. · 2 co-1 che noi tro\'iauw acide> urico. c-reatina, guanina comA prorlotU ùi m••lnboll>'ll\0 prote•co. mentre uessuno de' corpi contenen ti ;... ottembile dai proleidi morl1. . le ·e\lule troppo traspal'enli al microscoptel fe ne pO"Sll indA!!al' 18 ;;lrullura, Si tis"aiiO l' osmico , e !ii coiOl'ano con due princ'Jpali ::-pecic d1 l'f'a:.('enlt: l mt>lal id. come il nitrato .rargt>11to, il cl•n'UI'O ,roro, eh<> riducono i comoosli ,\t> te""'uti. e ;;i Jepo::1tano nel pn...to dellA ri•luzio ne i colori, come il campe!!!!IO. il de' quali raz•one chunica e poco conosciuta. l eh a11ili na che si usano per inìezwne Hell'an1lnalt! pr1ma eh ciderlo, o si applicano ,\l rettamente sui le:-suti già l·.hrhch ha ossc>nato che se s'm ietta una satura di ble u li metilene nella circolazione d'un animale ,-j\·ente, e "Ì uccide l'animali' pochi m1nut1 dopo, c::i trova il sangue colora to in bleu, ma la parte degli organi conser va il proprio lore; pprò, esponendo alraria i tessuti, dopo u_n po' Jj tempo si colarono Anch'essi, ciò che Jimuc;tra l'a\'1dità P•' r l'ossigeno cle' tessuti, 111uah han rlecompos\o le roo·ole rlel bleu .\i f,Jrmanclo un corpo mcolore, men tr e f!Uesto appt>na !JUO riprendere r_ossizeno_ dell'ar 1a. !'i converte d• nuovo nella molecola d1 bleu d1 mttilene

Da queSt(l esrerimento :;;i comprende il potere de' \eS>'Uli nella r iduz one clell'oo:sitnno!!lobiHa, e si la locahzzazion" nella quale la ;iduzione ,-, più alLi\'9.

Sheridan Delépine ha diviso i colori d'anilina in quelli cbe colorano profondamente le pa r ti m<:!glio diffe1·enziate dell.. cellule, tipo de' quali è la fucsina acida, ed in quelli elle colorano le part i meno dilfer•eoz1ate, a capo de' <luoli e la fucsina basica. Cosi in una g occia di sangue, i corpu<:coli rossi sono meglio color ali dalla fucsina acida, i leucociti sono colo rati debolme nte, 1 nuclei r estano senza colore, m en tt•e che con la fucsina basica i nuclei souo fortemente colorati i leucocili sono colorati m euo, i cor puscoli t·ossi ' meno di lutti.

Bunge trovu nel r osso dell'uovo d i g allina una sostanza proteica sirmle al costituente principale del nucleo della cellula contenente mollo fosforo e del ferro, e ritenendo 'lue:::ta ' sostanza come l'ot·iginaria del pigmento del la chramn ematogeno . s i trova put•e in pi ccola quauti ta nel latte, ed in m olti vegetali usati come co mmecottl.lih.

Macallum sco rge n do questa S1miglianza, SO!;lpettò la pre!:>e nza del ferro nella oucleiua, ed assieme a Quincke ed a Zalewsk1 la dimostrò. Nella rice rca del fe r ro ne' nuclei Zalewskì si giova del color bleu o verde peodotto dall'azione dell'acido clor1drico sul r.. rricianuro di pola ::;s10, Macallum usa 1 tessuti induriti nell'alcool, li immer ge nella solu;::i o ne di solfuro d'ammonio, e trova i nuclei si colora no in verdas tro, colo r e che dopo alcun e se ttunane si cambia in bruno di ruggin e per la formazione dell'ossido d1 fet·r o .

Nell'a nemia perniciosa, come nella somministr·azione sper imen tal e della toluilendiamtna, aumenta la disl1·uzioue del sangue della ,·ena porta, e l'a nal isi chim ica r ivela anuullamen to de l ftJrro nel fegato e uell a milza , meutre l'esame microscopico fa vedere le zone portali dt;' Jobuli epatici r ipiene di g r anuli a lbumino-fe rrug ioosi e l'osservazione clinica nota aumento di urobilina nelle orine. Ma il fegato non è solo la serle dt>ll a dist ruzione del è anche la se,h• nella quale cominci a a forma r s i l'e moglobin a, e Bunge ha dimostra to maggior quant1là di ferro oel fega to dei neonatt che in quello degli adulLi, ciò che fa c r edere esser quest'organo un magazzino del ferro che s arà successivamente aJo - pereto nella forma zione de' corpuscoli ro.i'SI, funzione che HCOD•lo Deli pine dn ra pt>r tutta la vita.

11 ferro, prezioso metallo dell'organismo animale, introdotto ed elimina lo in p1ccola quantità, f> necessario che trovi nell'al imentazi one siu tlall'infanzia. pe r ché in quell'età più che nell e posterio ri lA fo1·mnzione del sangue e dei tessuti i• attivis sima. e gli animali pt•ivati d'alimenti ematogeni, deperiscono e divengono anemici anco r chè amministrino loro cle1 preparati iuorganici di ferro. Si entra nel mondo con un cap1tale di ferro nel fegato, se ne p r ende dal latte materno un picco lo s up p lemento per qualche tempo, ma poi bisogna trarn.. maggior quantità .tell'alimentazioue mista. La f'JU8ntll8 totale del fer1·o nell'organismo non è di tl'e g rammi, ma col ricam bio mater iale se ne introduce e se ne emette eontmuam ente. S eco ndo Bunge la cura ,-. utrle perch'• a ssorbe dall'intestino l' eccesso di solfo formando solfuro di fc:>rro, e decompone cosi 11 solfur•o d'idrogeno che di!truggerebbe l'emoglobiua, ma il dott. .Moll s uggerisce che il medesimo potr·ebbe ottenersi col bismuto, che come il ferro fa composti insoluhili co l 40lfo. La cura dell'anemia col bismuto, non è pom1 stata trattata .

Lilienfeld e l\l onti immergendo sezioni secche di tessuti eù in una soluzione di rnolibdato d'ammonio. han vi-.lo 111 pochi minuti ad occhio nudo alcu ni punti del preparato tinti in giallo, ciò che rilevava in esso la presenza di fosfati mentre che se il focoforo fd ei le;;;sult formava co m posti o rpiù complicoti, per oUenere la colorazione gialla occorreva un tempo e bisognava sc<>prtrla col microscopio.

DopQ questa operazione, le sez ioni t1·asportate in una soluzione d'acid o pirogallico al 20 per 0 /. 111 acq ua od in e tere, di&irlratatee mon tale in balsamo del Canadà, rendevano evidente l'azion e dell'acido pirogallico, quella C"ioé di ridurre il fosfomolibdato p1'ecede nlemente formato, p1·oducendo una colol'llzione bruna o nera secondo la quantità di fosforo e la durata dell'immersione. tessu to ne r·voso pe r esempio, la COloralion e era m ollo intensa, e nelle cellule nervose il protopla..ma s i tingeva più intensamente che non i nuclei.

Rta!<-"Umendu le tdee svollt> in questa priula lettur a, ·autort> osservo che ptlt' avet'e una noz ion e ciel chimi"mo della cellula , è oeceoosar:o a vern P un'accurate c·onoscenza analotl1. ca ma c·he i metodi ùt fìs;;azione t! colorazione hanno un punto di partenza nE'Ila microchimica. Ch e la sost anza pri11cipale della ce ll ula è un proteide, e cht> ti pt·ntPicle intramolecolare detta cellu•a vivente c di\' t'I'RO dnl pt·olP tùe del della cellula morta . Che ol tre al pt·oteide. fan part•• dell a cellula la lrcitina. la eJ i Che l'attività vilole della cellula opem l' ossiclozione l'orman clo a· cido ('A rbonicn ecl urea, pro•iotti ùi m etabolism o di:;lt·utth·o che ...ono eti rntnali dagli ot•gani escretori cellulari; immagazzina n••l propriO p r olopl asm n il glicogeoe ecl il gt•aoow, che son r e;-i eviùenlt dalle reazioni dell'iodn e dell'acido n"tnico. Che i più r ecenti miceochimici hanno indicato la presenza del ferro e del fosforo, localizzati nel protoplaooma o nel nucleo.

111 •1ua nlo all'azione de' colori ù 'a nilina s ui plac::u1alict, l'autore osse rva che a lc um dt qu.. sll co· Jor1 acidi alc uni alcalini od allr1 ueulri, indich e t>ebiJt' <Ielle corr ispelli\'e n ella reaz.ionr· du' granuli ste:;si. Il proloplasroa Yivenle agisce come s o s ta nza a lcal ina, m a dal · l'attività l'ro to plasmalica s i hanno varii p r odo lli acidi, come racido carbonico, il lattico, l'u rico, e l"aciòo cl ori d t•i ('n dal proloplasmn delle cellule gasLt•iche; qlllnùi è moll? che durante la vita la l'eazione del proloplasms sta 111 condtzione dt e(juilibrto mstabile, co me è quella degli allrt menti cellulari , e quin di soggetta a cambiamenti, g caccll•' sappiamo che quando la circolazione e lu c ellu la u_cm si nutre più, com1ncia in <•<:sa il catabolismo, e di,·ien e ac1Ja pe1· produz ione d'acido lattico e di fosl'u li acidi. Ques ltt tendcm:a all'aciùita é probabtlmeo lE' c1rretla da l costante lamento an abolico della cell ula vtvento, e fot•se n e' pro!·esst di colo razio ne di Eltrlich noi abbiam o una pr0\'8 ùellu mutabile reat. tone ch imica della CP!Iula, prova u vYalorata dal rece nti !; ludi di llardv e Kantha sk, i qual i han dim os trai? che le cellule cozinoflle, dopo a vere asooorbito de' batlerii dJ· ve n go no amphoflle .

La ch11ntca hn r ice vuto un f:t·ande impull'o dall'uso comb inalo del nll!' t'oscopio e cl ell e r eazioni clumiche. ma le conoscenza che cyuesto 111Ptodo ci ha devono esset•e controllai<> da mel.oùi m nrroch imi ci . e quindi conside r are !;Otto l'asp e tto macrochimico il nucleo ed i cn<:tiluenli

2' I cosltllletlli c!tintict 1 ur·l<>o, protcidi def C':llul.l r e.

L'autor e, m odiflcanùo la elassifìcazione d i ll oppe Seyler t• la nucloiua che non contiene p r oteitle, cioe l'acido uucleico, il si tro\'a nelle tc te de' zoospt>t'rnt. Que!11'11citlo nuc leico 11011 co ntiene zolfo. le nucleine artiHeiali, e qu elle che si lt'O \'tmo nelle fibrP cromatiche tlelnueleo, ri cchP ù'ac iclo nu cleiC'o. :l• lP nu cleine povere d'acido nur.leico. C'lte si ll'O''ano rwi nucleoli, c he formano la base d Ila cosi della plnstina, c che possono anche esser p reparate artifìc ialmenle ..... • Je uuclei n o co ntene nti poco a c ido nueleico di natura p r oteica, che g rada ta men te passano in quelle eh•· non conlen!!Oil O fosfol'o, cht:! si trovan o llPI !alte !'Otto forrna di caseinoge ne , nell'u o vo !<O lto for ma di vitelli na ed eetullna, nelle p1antP fot·ma di , •ilellina e nel protoplac::ma cellu lare sotto forma di nucleo-albumina. Fru i pr odotti di decomposizione della nucleina vi sono dell" bac::i proteichc come l'adenina della formula C:; 115 l\ ;; che scald a ta C'On acido !'lolfoeico peede N H cd asso rbe O; l'ipoc::r a ntina compoc::ta nel rno lo seguenlt> :

I-1 4 N II + II2 O = H, N, O+ H, (a<l••nìnal (acqu:t) (ìiiOXantlna) {auunoniac:ll

Queste due sostanze COllltlngon o una l'llù icale H, N , dello da Kol<sel adenil e, di cui l'aùcnina è l'imido, c l'ipoxantina è l'oc::sido. La e1Juazione mo!"lra una simile relazione rra la guanina e la xan tina :

C, II, N, O :\ H + H! O = C H, :S, Ot -t- N hl , (,:n.1nina) (;II'IJtHI) ($cantina) ora la formula dell'ipoxantina e xanlina con quella tlt>ll'acido urico, abbiamo C'l H4 O - C5 H4 N4 02(ipoxantina) (xantma)

C:l 03 una serie di tre sostanze differenti ognuna della (ac&do urico) preceden te per un atomn d'ossigeno. Ecco dunque un pel 'luale l'acido Ul'ico è formato per ossiùazione dalla xantina. ùull"ipoxantina, e quindi dalla nucleina delle cellule .

Hnrbaczewsky sperimentando sulla miJzu, sede di elaborazione dell'acido urico secontlo lui. ha fallo passare una cot·renle d'a r ia attraverso una mislut·a di milza fref;ca e sanf.!ue detìbrinato alla temperatura di 3i• a 40", ed ha visto formarsi una quantilù considerevole d'a cido urico, rnentt·e quest'acido non formava ttuando egli escludeva il co11tatto tleli"Arta, ma appat·ivano invece quanlila ertuivalenli di xan· lina ed ipoxantina. Egli preparò anche della nuciPina della milza, otten endola in gran rtuanLi tà come residuo insolubile della ùigef'lione gas tr ic a della polpa splen ica, e Lraltant.lo questa nucleina come aveva tr allalo la milza, ne ollenn e ora acido urico, ora xan ti na ed ipoxanLina. Ri petè gli esperJCOli all 1·i organi, e dimostrò clte questa non t>ra uni\ propl'ielà speciale della milz a , ma che si poteva ottenere acido Ut'iro, 'Xantina ed ipoxantina della nucleina d'ogni c.re · nere di cellult>.

Proseguendo nelle investigazioni H o r b a czewski dimo::;lrò che l'acido urico aumentava nelle orine clopo un cibo che come la carne pt·oducesse aumento di leucociti nel aumentò la produzioue d'ac1do urico con !"iniezione sottocutanea d1 nucleina, ed in cer ti casi d'unemia vide che il c1bo uon AUmPntava il nu mero de' leucociti, e nean che laceva cr escet·e la quantità d'acido u r ico eliminalo.

Esammò l'azione de' r imedi, e vide che la chinina e l'atropina producevano diminuzione di leucociti e •l'acido urico, che la pilocarpina produ ceva l'effet to opposto, che l'an tipil'ina e l'antifebrina fa ceva no aumentare il nu mero dei )('Ucociti, ma diminuivano la quan tità d'acido u r ico, doude conchiuse elle i leucocili au mentali non si dist r uggevano rosi r apidame nte sollo l'azione de' d ue an t ipiretici, ed infatti, l'esame micr oscopico fece veder e i leucoc ili atrofici clopo

DI ANA10M!A E FlSJOLOt; JA 1077

l'uso dellb chinina e de ll 'atropina , me n tr e dopi) quP!Io della pilocarpio a. dell'a n tipir ina e dell'antifibr ina i IPucociti e ra no attivi e subivan o la ca r iocinesi.

Fmalm ente di mostrò che la leu coci Losi è SPmpr e acr.ornpagnata da escr ezione eccel:'siva d'acido u r ico, ciò che <>ostiene la teoria dell'origine di e!lso acido dalla nucleina.

l proteidi del pr otoplasma allo <>lato fr e!lco <>ono l"t>mpr e alea lini, ma, r imossi dall'organismo, dopo poco tempo divengono a cidi, probabilmente per la produzione dell'acido 88l'Co- lattico, e pe r la trasfo r mazione di fosfati neut r i in follfati acidi l mus col i, com e molti altri tessuti, contengono piccola qua ntit.a della pepsina assorbita dal canale alimentare, la quale in ci r costa nze o r dina r ie non dige r 1sce i mu'3coli, come non di gerisce lo stomaco ; ma clopo morte, e dopo lo luppo dell 'a c ido, spe cialmente ad alta temperatu r a, la dijleatione si ope ra, e s i tr ovano nei muscoli picco lo quan titA di pepto ne e di pr oteosi. È per que$ ta ella la cad a ve r ica diminuisce progressivamente. alcuni a nni indietr o, spe ri mentando sulle rellule glandol e linfatirhe, trovò u n a nucleo-a lbu mina molto simile alla m ucina, che da Rooide ru della ialina, e da Mieacher rinven uta nelle cell ule del pus, che come la mucina è solubile negli alca li, e p r ecipitabile dalle soluzioni alcaline per :nezzo dell'a cido acetico. Ma la mucina i> u n glucoside, eon composto proteico con un carboidra to fo rmante la colla animale, ch e bollito •!OD acido solforico dà un a riduzione di zucchero, mentre questa nucleo- albumina o ialina non si comporta in tal modo, si tr ova costa n temente dove l"On cellule, ed é il !liù costa nte de' proteidi che si o ttengono da l Protoplas ma n u clear e, si r inviene nelle secr ezioni, nel callemogeno pri mo proteide del latte

Trovò an che clue cellulo-globuline che con tradistinse con le lettere a e S. La cellulo - g lobulin a a coagu la fra i n • e &&, e precipitò r apidam ente per piccole q ua ntità di sali neut r i, la cellul o- globuJioa coagu la fr a (ìl)o e 75", e r iuna solu zione s a tu r a d i so lfato di mugnesio per pr eetpttare com ple tamente , e s iccome q u es ta ha delle pr op r lelé flbrmoplasL1clte, l'autOI'e la r it1ene un pr odolL•> di gr8zione de' leucociti delLa per· lungo tempo fe r mento fibl'i· uogeno, a r ili.:ne le nucieo·albumine come de1'1vali del rrotopla... ma cellulare.

Dopo le l:iUe ricf' r .:lle sulle glandole linfa liche, l'autore ha mvestigalo alt1·1 o r ftani, ed ha rinvenuto le nucleo Rlbumine nella timo, ne' reni, le cellulo-globuline nel fe· galo, entrambi qutbti prote1di nel tessuto nella milza. nella lir01de. e specialmente nella soslaota colloille clelle sue vescicole, e ne' muscoli. Queslt studi io hanuo spinto ad affro ntare una te rza questione mol to rltballula. la coagulazione del sanl'tue.

J• Lrt coagula;:ion e del san!Jue.

L'aulot e cho tutte le sostanze fìbrinoplasti che come il fermento flbr·inogeno, la cellu lo globulma sit>rO flbri· nogeno, il flbrtnol-{eno, il tessuto fibrinogeno ed allt•i , non sieno che variatA della sostanza, la nucleo-albumina, clw in unio1w coi sali Ji calcw produce il coagulo

Ril'el'isce Kli esper·imenti condotti da lu1 e ùa J::h'odie in fJUesli ullttni Jue anni, per mezzo dei Ila potuto acct>r· tare che la lec1t111a uon t• l1:1 sos tanza attiva della zioue che la sostanza la quale dopo uno o due lavaggi pro · dure ·la trombO"I c quella che d opo tre o quattro non 111 prod uce sono entrambe scevre di lecitina, che l'estrllll0 aie• .olico o clo r oformico di entrambe questE> so!" lanze nou conucne ne nè calcio, che l'iniezione di mll ll'r wl.. lavato addizionato col cloruro di calcio non produce trombosi, che l'analisi delle ceneri della sostanza put•J iìcalll o uo non contieue calcio, che la frequente precip1taz 10n& e "'oluztonc dt>lle prole1che produce facilmeule iu de' cambiamenti molecolari. e l'acuJo nucleico s1 perde col r1peluto con l'actdo acetico come col trattam ento cn 11 1'11cqua e cloi·uro di sodio , in modo •la ottenet·e un corn· pogto proteico iuatlivo d1 clorur o sodico.

L'autore ,., d'avv1so con la maggio1· pa 1·Le degli lori che d farmenlo fibrinogeno e la uucleo-albumiua pro-

DI ANATOMIA 1:: (! ISlOLOGlA 1079

Jel g rumo sanguigno si origini dai leucociti, chl' qaesta nucleo-albumina identica all'alessina l"ia ge rmicida e distrug g:ilrice de· globuli sanguigni, e I'(Uindi produttrice ciel coagul o endovasale, mentre le sostanze desintegranli comé l'acqua drstillata non sono cagione di trombosi. Lowit sperimentando sul sangue de' conigli vide che mollr reagenti i I'J'lali inieLLati nelle venf' producono lA leucocitosi. banno per lorl) immediato risultato la distruzione de' globuli bianchi, specialmente se polinucleati. Questi r ea ge nti sono l'elbumi nosio, rl peplone, la pepsina, l'acido uucleico, la nuclema, la pioganina, la tubercolina, il curare, l'urea, l'acido urieo e gli urati di sodio. Or se quest1 reagenti causa della leueolisi non p1·oducono il coagulo, ci6 dev'essere attribuilo alla man ca11za del calcio, e Lowit iniettando con questi reagenti del cloruro di calcio, vide sempre una produzione di coagulo intrava l'ale. Ma l'autore ha ripetuto per più ùi tre nta volte le esperienze di Lowit senza poter ma1 a ccertare il coagulo s'anguigno,ecrede per ciò che oltr.-alla leucoltsi occorra qual che altra cosa percbé ìa trombosi si pl'Oduca. L1lienfeld chiama la nucleo-albumina nucleo-islone, sostaraa si mile al peplone ottenuta da Kosse l come de riva to de' nuclei . Egl i ritiene che le sostanze le quali prevengono d coagulo in tra vasaie, a g iscano in virtù dell'if'lone che contengono o c:he producono per la desintegrazione de' leucoci ti, che le "ostanze occasionanti il coagulo intra vasale a{(iscano In vi r tù ddla nucleina che conten g ono o c he producono per la disintegrazione dt' leucociti. Se entra mbe queste sostanze sono separate l'una dal l'allra, la nucleiua si moslrera più atth·a nel pr odurre il coagulo. L'autore conferma le vedute dt Lilienfeld circa l'importanza della nucleioa, ma non rilu..ne as.,olu tamente necessaria per la produzione del coagulo elle provenga dal nucleo , essendo essa contenuta sotto tarma di nucleo-albumina nel protoplasma cellu lare.

Le piac;trme del Hizzozzero sono state lungamente ritenute corne fattor i dd coagulo, e gli e s perimentr descritti dall'autore t'1rca l'influenza della nucleo-al bumina sulla leuco lisi e sulla forma zione della piastrina si accordano con l'ipotesi ehe col'picciuoli siano un prodotto della ùesinLefrra- g r aziane de' leucociti. L'esame micr ochimico di Lilient'eld le conferma come composte di u na sostanza ricca di fosforo, la digestione gastrica le scinde in nucleina ed al bu n.. na, ciò che aggiunge evidenza alla loro o r igine leucoctlica.

Schmidl pel primo pensò che il fattore principale del coagulo sangu igno fosse la distruzione dei leucociti, corpuscol i passivi di cambiamenti in condizioni abnormi; Rauschenback trovando molli corpuscoli non desintegrali distinse i leuca· citi susceLttbilì di deslllLegt·azione per azione dd pla::oma nel sangue fuori dei vasi ed i leucociti a ch e restano 11181terali Sherrington è riuscito nell'anno deco r so a mantener vivi per molte settimane i leucociti fuori del corpo m un plasma ossalato, quindi ha ritenuto che essi non sieno pro· clivi alla desinteg r azione. Del resto, la desinlegrazione non é la distruzione e la scomparsa de' cor puscoli, è semplice· mente una m etamorfosi r etrogr ada che finisce con la morte, dovuta secondo Haycraft ad uno stimolo meccanico del pt'O· loplasma viven te inr{uinalo da m ateria li solidi, perchi> se il sangue versato i> inoculato ad un olio semiliquido, la coagulazione non avvie ne.

Se condo l'a utore, la scompar sa de' granuli dalle cellule, è un processo di sect·eziooe nel qua le il fermento segrej!ato si effonde, e la scompar •a de' gra nuli indica la formAzt ooe del zimog:eno o sostanza madre. Il zimogeno del fe r mento della fibt•ina ha fallo pensar e che vi sieno cellule a grossi g r anuli, eosinofile, vere glandole unicellula r i aventi un 'o ri· gioe diversa ed una diversa funzione delle cellule tìnamente g r anulose, neutrofile, cbe avrebber·o principalmente la funzione fagocilica. Hankin è d'avviso che le a lessine o pr·oteìdi protettivi che conferiscono al siero sanguigno il potere oal· tericida si originino dalle cellule eosinofile, donde la l>ìmilar tta, e l'identità fra il fe r mento della tìbr·ina e ralessina.

Ma forse è prematuro il voler sta bili r e da quale sp ecie di corputocoli venga fuo r i il ferme n to della fibrina, t'd il clte callule provenienti dal timo, dal cervello, dal fega to, dai reni e dai testicoli p r oJ ucano il coagul o, fll pensa r e che ogni leucocito possa pr odurr e il fe r mento della

Drina, perc h é lutti constano di proloplas ma, ed il p r incipale pr oleide costituente il proloplasma è la nucleo-albumina.

Ad ogni m odo. l'a utore trova una somiglianza frA ì fenom eni os ser vati ne· suoi esper tmenti sugli anima.i, e certi casi di tro mbosi polmonare osservati s ull'uomo, i qualt nnn lasciano d ub bio su qualche materiale venefico che prod ot· to"i dai leucociti, abbia a sua volta cagionata la trombosi. Pt>rù questo mater iale '' enefico n on s arebùe utilizzabil e per l'emostasia, il rimedio peggio re del male.

Nell'u•>mo e animali illaringeo inferiore ha un lun{lo cor "o !' erpiginoso, pel quale e detto r icorrente, che contrAsta col c orso lineare e diretto del la r ingeo superiore. L'autore tro va la spiegazione di questo cammino tortuoso nella funzi one cbe il r icorrente deve

L'atlo della inspirazione è principalmente la risultante dell'abbas sa mento del diaframma, e dell'ape rtura della l'ima glollid e>a. ed il mov imento de' muscoli che compiono questi due alti de v'esser sincr o n o, altrimenti si av r ebbe o un inutile stridore della glottide senza penetra zione d'a r ia ne' poi · llloni, od un' inutile dila tazione della rima glottidea p r ima ehe ti diafra mma si

D11l centro respira torio del midollo l'impulso pe>r l'atto re.. pirato rio deve pasc:are pel v a go, e da questo pel nervo ftoeni<'o e pel rico r rente deve giungere contempor aneamente alla rima glottidea ed al diafr amma. Ora il fr enico, par lando dal Jo, e 5• cer vicale, ed avendo il suo nucleo cellular e Dell'allo d el midollo presso l'origine del vago, deve scende r e ftn ne lla s u pe rficie inferiore del diafr amma, per ramificarsi perrorando il muscolo, là dove g li organi contenuti nel lo· race non possono compr imerlo ; men• re i ricorrenti , m·cili èal vago nel collo, gi r ano il des tro atto r no all'a r ter1a !>Ucil s in istr o atto r no all'arco dell'ao r ta, e cosi allungano •l loro camm ino per la lor o de s tinaz ione a distanza mollo più b reve, ne' muscoli c r icoaritenoidei, che con la loro contrazion e ruolano io fuori l'angolo anterio re delJe carlilagini aritenoidee, ed ampliano lo spazio fr le corde vocali. per via della pelle dell' acido oarbonloo e tell'aoqaa & temperatura fra 30° e 39°.- SCIIIER!lECK. - (.4 t'chio .fut' A nac. und Pltysiol. e Centra/b. fìi r die med i e Wi ,qsensch., N. L8, Jf!93)

Con questo giro de' nervi laringei inferio r i si rende quast eguale la lunghezza fra essi ed il nervo diaframmatico. e gl'impulsi partiti dal midoll o, possono giungere <:ontemporll· neameote alla rima glottidea ed al diaframma.

P er la fo naZione invece, la tensione corde vo cali e esegui la dai muscoli c r ico-tiroidei inner vati dall'unico tìletto motore della bran ca estern a ciel laringeo s uperiore, che corre in linea retta dal cen tro al laringe, perc ht> le <·ord e vc.ca li devono Lende rsi e ra vvicinat·si prima di ri usci r e ad emettere no te dis tinte, quindi l"tm pulso nerveo deve giungere ai c rico-tiroidei prima che gli altri muscoli la rin gei e ntrino in azt one.

Si potrebbe tl q ueslo modo di vedere obbiettare che la velocità Jell'i mpulso nerveo è tale da non dove1•si tenere a ca lcolo la diffei·enza di lunghezza de' nervi ; ma dalle esper ienze di Helm hotz risulta che la fm·za nerwa ha appena una velodtà di 110 pi t>dt per secondo, quindi in un uomo allo 6 piedt, l'impulso mo tor t> impiega gia 1/to di secondo per anda r dal cervello a i piedi, onde non sa1·a dlspt•ezzabile la maggior lunghezza che con le s ue circonvoluzioni a cquista il n e a·vo lttringeo infe ri o r e, pel si ncroni smo dell'apei'Lura della rima glo ttica con l'abbassa men to del d iafram ma. A chi poi la n ecessità di questo sincronismo, !"autore farebbe ossea·vare cbe, qualora la rima g lollidea s1 a p risse dopo l'abbassame n to del diaframma, ne risultere bbe un'ispirazione si mile a quella che avvie ne nel laringismo stridulo, nel quale l'aria non penetra a sufficienza n e' poi moni.

La per sona, dello l'lperimento, era messa in una eassa chiusa da lutti i la tt. da riscaldar·e. dalla ctuale stava ruo a·• solo la t esta; la cassa era ventilata per mezzo rlel &Nnde appal't>cchio di ventilaztone de l P e ttenkolfer Lo pereone era in una serte di spe rim enti fatta stare nudo. in a ltri coperta da veste di lana. La sepa a'ozione dell'scido ca rbonico a tem per atura fra 29• e 33• (nelltl c11ssa) era, ron molle piccole oscillazioni, per o re, c ir ea 8 g r in :H o r e sta c hP le perc:ona rosse nuda o coperta. Se la temper11tura sale sopra 33o, la sepa razione dPII'actdo car bonico aumenta mollo e pronta menLe, di guisa che a 3:3°,5-31" al'riva quasi a l doppio.

Aum entando la temperatura, anche di più, ma non nella s tessa proporzione fino a l, gr. per o ra alla tempe· ratura di :!8 ,5, lo ptù alta Lt>mpPratu ra sperimentata, in che corrisponderebb e a 28 gr. in ore.

La separazione dell'acqua fino ella temperatura di 33" con · liste solo nella msensibi le, al di comincta la formazion e del sudo r e. Il u punto c ritico • é quiu.ti lo stesso tanto per l'aumento d'311a dell'acido ear·bonico quanto per la fot·mazione del sudor e. La quanlitll dell'acqua non mostra un tal a·apirio acc r escimen to, com e l'acido carbon tco, che anzi é sempre giù per su propo,-ziolhlle alla temperatu r a . Sulla normale q ua ntita dell'acqua se· parata pe r la pe!IP, difficilmente si può dare un valore g e · nerale , va riando n otevolmen te la temper atura della pelle stessa . S e si ammette che la t.emperAlu r a che si trova ordinariamontP nei fanciulli è ::!2", sono separati in 24 ore pet· mezzo della pea•spira zion e insens!oile da :l a 3 liliri d'acqua

0&111& d e ll' arre1to del cuore pel rllc&ldameDto - M.

- (Du Bois-Reymond'x A r ch .fii. r Physcol e Centralb. .fur clie med. Wissensch., N. H, i 893).

L'Jde h a fallo delle ricerche sulla paralisi del cuore della rana pel r iscaldam ento principa lmente in relazione alla notevole osserva zione del H eubel che le alle temperature (50'· 60") son o sopportate dal cuore senza spengersi permanentemente. L' lde sperimentò su cuori di rana ancora vivenh nut r iti a rttfìcialmenle. La del liquido uutt·ttivo come quella del bagn o potevano essere va r iate a volontà. L' lclt1 ora dimostra che, per un b r eve soggiorno in un bagno caldo, solo una parte delie fib r e muscola ri sono raggmnte dalla tempe r atura impiegata. e 'fUe!';te muoiono assolula· mente, mentr e un'aHra parte fino A cui non penetr a il calore Dilli muore i e per c1 u oste fibre il cuo r e nuovamen te t•affred· dalo to r na ancora allivo. E veramente, come la indic azione mano motrica dimostra. la forza del cum·e é ditilinuita in ra· gione della massa delle fìbr·c definitivamente morte. E gia nolo che il cuore r iscald a to balle' più fr equentem ente del freddo. E quistionabile come varia il lavor o del cuore aumentando la frequenza delle pu ls a ztoni. L'lde ha trovato al manometro che entt·o t limi ti da s• fino a 3a•c . la forza cresce cou del calore, cosicché aumenta più la fr el}uenza

1li q14ello che di m in u isca la estensione delle con tra z ioni. 1 ltroiti della pa r albi da calore no n si possono dete t•minare. Mentr e 11 cuo r e, senza rinnovare il suo conte· outo, ces«a di ba ttere dopo un lungo soggiorno in un bajlnO dt 35' a 40', in uno di I'"JUasi so· cessa gta dopo 25-30 Ma seguita in un bagno a 50° a batter e con forza per flU&I· clre m in uto, se é fr eq uentemen te r innovato e fr esco il liquido nutri ti vo, saugue ar le t•ioso. A tempe r ature più a lle non giova la protez10ne del contenuto arlerio!'o fresco. Il decorso det renomeni a l com inciare della para lisi da calor e può e s!'cre alquanto dive r so. T alo r a prece de l'a r resto del cuore una serie di pulsa ziOn i a gru ppi. Il t•is tabilimento del cuore apparentemente mo r to pe r via del raffr edd a mento e della 111· tro<luzione di sangue fresco si olttene tanto più facilmeule, più b1·e ve fu il te mpo che il cuore soggior nò 11el ca ldo. lal11eua del lavoro mu1c olare 111lla 1e p a r a zlone dell 'acldo to1forloo . - F. KL UG e V. OLSAWSZKY. - (P/lu· ge r 's Ar ch. Centralb . .fiir die med. Wissensch ., N. 27, 18!13).

L'l ole discute per la somiglianza del cuore soprariscaldalo e del cuor e a sfissialo i l'asfissia p r ocede più lentamente della paralh-i da calor e. Egli spiega quest'ultima per una aione della composizione materiale del musco lo ca r dtaco. Mentre in v ita !'i produco no, nel muscolo in riposo e nel muBCOio in contra zione, sost anze che indeboliscon o la sua eccitabilità, col ca lo r e crP-scente fino ad un certo grado queste ai forman o tr oppo rapidamente e troppo copiosamente per potere essere eliminale ne lla stessa misu r a che si producono. por tato con l'emoglobina contribuisce principalmente alla lo r o e liminazione.

In un piccolo cane di 5 1/ 4 chilog. che con l'alimentazione lattea separa va iu media cùO l'or·ina 0,32 g r . di arido fosforico (P, il giorno, autnentò la giot·nalier a eliminaziont: e. o,::.; g r . fa cendogli percor rere un cammino di 16 chilometri a ra pida c or sa e tr ascinando una slHLa. li gior no di si trov a r o no solo 0.28 g r . di a cido fosforico nell'or iua . Ktu g e Olsawszk.v sono d'avviso che l'acido lattico che s i form a pel lavoro muscolar e trascini in sol uzio ne l'acido fos forico esisten te nel mus colo, e si sono persuasi di questa azio ne s olvente l' acido fosfo r ico per la digestione delle ossa e della carne muscolare con 1 %di acido lattico. Essi nu trit·o n o anche un secondo c a ne con la tte a ggiungendo a gior ni alte rni !l-3i gr. di acido lattico. e nei giornt in cui fu dalo l'acido lattico una maggiore !->eparazione di acido fosfo r ico

Illfluen?;a 4el lavoro musooia1e sulla separazione dello zolfo . - C. Becr: e H. BENEDIKT.- (lùid. e Centralb(act Jlt t• m ed. Wissenseh ., N. 27 , 1893).

Dagli esperimenti fatti su !c'e stesso da uno dei relalori usanùo la s tessa diela (11 0 gr. di albumina , 120 g r. di e 20:> di idrocar buri) e alternando a due giorni di ri po<>o uno di lavoro (salita di un monle), resultò che il lavoro musrolure aurnenla la separazione dello zolfo e che appreso:o col dposo segue una corr ispondente minore separazioni". Aumentando la scomposizione dell'albumina, lo zolfo oss1dato regola sepa r ato p1ù rapidamente di quello non ossidato. Quindi la separazione dello zolfo sollo ambedue le forme è un mdice molto sensibile della decomposizione degli albuminoidi e possiamo con sicurezza r accomandarlo per le ricerche sul ricambio materiale insieme ed invece della Re parazione dell'azoto.

Rivista Delle Malattie Veneree Edella Pelle

Sulle alteruloDl mortologtcbe 4el sangue nella •Wlde e41D aloune dermatosi .- S. H . R JLLE.- ( Wien kli n Woeltensch. e Centralù.fù r die 1fl.ed. Wiss enseh. 24, 1893).

Nella sifilide 11 Rille trovò alcune alterazioni morfologicbe del sangue solo al comparire generale tumefazione glandol are e dell'esantema, cio è: aumento dei grossi e piccoli linfociti, co n aumento delle cellule eosinofile, che va di pari passo con le efflorescenze cutanee, considerevole aumento cosi dette forme di passaggio e dei g randi leucociti m o oonu clea ri . lo .alcuni casi, che erano accompagnati a gr an

RIVISTA DELLE MALATTIE VENEBER K DELLA l'ELLE 1087

della pelle e delle mucose e a gran diminu zi one delle ematoglobina, il Rille vide anche i mieloplasti o cellule midollari del Cornil.

Con la retrocessione dei fenomeni della malattia di nuovo la pro porzione d ell e forme l e ucociliche si avvtcinò alla no rmale. sono le condi zioni nelle r ecidive della sifHide; oelle gomme della cute appariscono specialmente aumen&ate le cellule mononucleari e le forme transitorie. In nestun sifilit ico adullo fur ono rinvenuti corpuscoli sanguigni I'OS!i enucleati.

Nell'eczema e nella ed an che, ma non costanlemente, nella psoriasi e nel lupus volgare s i osservò un aumento spesso straordinario di cellule eoniflle, come non suole mai avvenire in altri processi morbosi; per lo che il R. si accosta alla opinione del .Keusse r, che queste cPilule si generan o non solo nella midolla delle ossa, ma anche nella pelle. Fra altre malattie è da rico rdare la eresipela, nello quale il R. trovò un grande aumento delle cellu le polinuele&ri, che spari va quasi conte mporaneamente al cadere della tempe ratura e al dileguarsi dei fenomeni cutan ei.

Il 'l'okelau e il •uo para•dta.- Dr. Bonnaf!J. - Parigi, 11:!93.

E una recente e brillante pubblicazione del dott. Bo nn a fy, medico capo della marina f•·ancese e direttore degli Archi· l'fa rlP. médee i n e nacak Egli ha avuto l'agio di osservare e studia r e la grave alteraz ione della pelle alle isole Fidji tre anni or sono, e continuare e compl etare gli studi sul parassita ùi essa n PI la. horatorio di Chamberland alri sti tuto Pa8lt>ur.

L' A. divide i suoi studi io tre pa r Li. La prima tratla della ;-lattia ; del parassita la seconda, e ne raccoglie la terza e conclttsi oni

A capo della prima parte il Bonoafy pone uno s tu dio stol'leo della malattia, nel quale egli distinque duo periodi uno che .ch iama. dei naoigatori, perché furono solo capita,ni di nav. che nel luogo giro d'anni dal t G86 al 1841 ci trasmisero noht.ia s ul tokelatt; raltro, che egli chram a d et medici e cl1e si inizia nel 1867 colla descrizione che il dott. T urner ra della mala ttia da lui osservata alla isole Semoa.

Senza riportare per intero questa parte del la,oro del Bonnafy, compilata con speciale Jilige:na e ricchezza di notizie, giova notare come nel cam po medi co, nel quale Rpurano nomi eccelsi, quali il Turner, il Tilbur.v Fox, il ll onige r, il Man son, l'Hirsch e via. le opinioni si dividono in due, unicisti e dei dualisti, c ioè di '{uelli (Fox, Guppy ecc.) che r 1teogono il tol;elau una ,·arieta. per influenza del clima, dell'herpes cireinatus; e degli altri (Gregor, Mauson ecc.) che convenA"ono nell' aflermare essere Il tokelau una fo1·ma morbosa distinta, caraLterizzata da speciale e,·oluzione e cagionata da un !)ara!'sita tutto aflil.tlo difTeren te dal trichop/li ton.

L':\. passa quindi alla desc ri zione d ella malattia, e nello stabili r ne la sede, egli ch'essa si localizza agli 1:llral1 più superficiali della pelle, larsciando intatto non solo il cuoio capelluto, ma tutte le altre pa rti ricoperte da peli. Ed in quec;Lo egli contradice le osservazioni del Kòniger, il quale sostiene che la malattia provoca la caduta dei peli.

Un ammalato di tokdau colpisee a prima vista l'os!'erva· tore per l'aspetto squamoso che presenta la pelle, sp ecie se l'atrezione non é t•eceole ed ha già subito gli effetli del grat· tamento a causa del fastidioso prurito di cui essa è cagione

In questo caso, sul corpo del paziente si osservano clelia pio!>tre costituite da anelli paralleli e concentrici, chiari f! rilu rcnli lontani gli uni dagli altri da qualche millim etro a un cen timetro , piastre che a malattia avanzato, si Rccoslann fra loro per le rispettive convessità o si sovrappongono aJ· dirittura , lasciando pochissimo o nulla di pelle snn a .

L·A tr ova la spiegazione di questo vario diffoodPr:-;J t! reggruppat·si di piastre nel fatto del grattamento, a cag10ne del '(uale il paziente di tokelatt dissemina egli stesso nella superficie del suo co rpo 11 parassita, da ndo cosi ìl molti centri di vegetazione di esso, mentre che, se l'infermo potesse dominare il prurilo !'enza toccarsi, un solo "i:òtema d'anelli si svol!(c r t>bbe, che a luogo come una "o la piastra , sì vedt•e bbe ricoprire il corpo dall'llno al l'altro eetremo.

La mula ltia nùn ha soste; essa semp r e, e se un'energica azione curativa non interviene, essa finisce per mvader.J tutta le pelle e fissan•isi perennemente. Il modo di diffondersi é semp1·e lo stesso: a cerchi concentrici, che rA. fo:llic emenle r assomiglia alla se t·ie di onde multiple e circolari che si creano llal gittare un sassolino in uno specchio Ji acqua cheta.

Il tokelau è una malall1a di parassilaria, e basta eottomeLterè all'esame rr.icroscopico anche con i mezzi piu semplic1 una lamella di epide1·mide, per convincersi della pra,;eoza assai ricca di filamenti intrecciati e di !;pore.

La diago<•SI clinica del lokelau si ra a visfll e balla aYer veduto un solo caso pe1· evitare ogni error e. Tutta via anche questo è possibile, specie quando la malattia ha lunga durata e, pet• gli eiTt:!lli del grattamento, essa ha perduto il suo efl'ello caraltel'tslico. Cosi v' è stato, anche in te mpi non lor,tani (1873, 1R92), eh: l'ha d escrilla come una ictiosi . Nel fallo, no n v'è che l'her pes eircinatus, con la quale il tokelau può con facihtà andare confuso; ma v'ha un caraller e che basterebbe da solo per diflerenziare due malattie rra lor o, il modo di diffonderdi. L'herpes ei r eina tus si diffond e , è vero, per anelli successivi sempre più grandi; ma a mìsul'a che nuovi anelli si formano, quelli de l centro vanno scompat·eodo, per modo che alla flue si r iscontra come un grande cerchio nel cui cent r o la pelle è 1!8118 Co si decot•rendo, la malattia finisce col guarire da sè. Il tok elau. invece invade a poco a poco tolta la pelle, il eessi\'O svolgersi di nuovi anelli non coincide con lo scom· parire dei vecchi, esso non spontaneamente: è, come ben dice l'A., l'herp es ct r cinatus un incendio che divampa , si pt·opaga si spegne; ,., al contrario il tolcelau un fuoco <'he arde

Crediamo uCile di riportar e qui integralmente lo specchio di difrerenziale che fa r A. dell'h. ci re inatus e del to /iP/au:

!lP.rpeiJ c. Gu!lt'isce spontaneamente.

Man mano che si drffonde alla periferia, scompare al centro.

Piccole vescicole, dalle quah rotte, fuGriesce liquido.

Ec;iste un certo grado d'innella pfl'lle affetta.

T ukelau.

Nou guarisce mai spontaneamente.

Si diffonde alla periferra senza scomparire al centro.

Nè vescicoll', nè liquido. é uu' affezione eminentemenlt: c;ecca.

Nessuna d'infiammazione.

Desquamazione ftJrforacea. Desrruamazrone per latuelltl.

Lieve prurito. Prurito insopportabile.

Dalla pelle può passare al Le region i coperte da peli capelli e alla barba. sono sempre rt parmiate .

I vari scrittort che hanno parlato del tokelau si sono quasi tutti fermati molto a descriver·e la della lesione eu· tanea, ma non ci hanno dato notizia alcuna della cut'a. li Bonnafy si occupa ancne di t[UPsta, ma egh non può diro> se non quello che ha osservato alle isole FiJij, quello ch e si faccia nelle altre.

In queste gh europei che si inl'elliuo ùi iol.elau generalmeute non a spe ttano che la malattia di dill'onda, e più pro· murosi della loro salute che non g-li indigeni, al primo apparire di essa vt oppongono r imedi energ-ici ,. ripetuti, facendo largo uso specialmente dell'acido c r isofauiro, col qualP ri escono a viucere il parassita.

Non é ro stesso invece degli indigeni, uei quali la malallin , per la personale noncuranza. trova facile e propizio Let·r·eHn. Alla cura di nell'ospedale di Su,·a, captlale delle Fìù•j. 1 medici impiegano le fumigazioni solf<'rose, m uua certa mantera che val la pena di riportare.

Gh infermi vengono messi, a tre alla volla, dentro una ca--sa eli legno in modo che tutto il cor po , .i resti rinc!Jiu!' O all'tnfuori delle cile all't>,;teroo per fori cil'colart prati cati nel coperchio. Incassali in ta l maniel'a g-h infermi, a guisa d i vivi, fatta c'on stracci vecchi specie di ralafalaggio di tutte le fessure per impedire i vapo r1 solforosi attacchino gli organi respiratori, e eommcia •1uella che è detta medicazione. ma che più propriamente potrebb e chiamar:>i supplizio. r vapor·i di zolfo cbe brucia in un altro compartimento vengono introdotti per un largo tubo nella grand" cassa contenente i pazienti, i quali cadono subito in un pr·ofuso sudore che si combatte coetl'in$-!endoli a lal'ghe bevute d'acqua fresca. La durata di que"ta m edicazi one a tortura è a tollerante degli infermi. Uscil• darla cassa i pazienti si asciugano sotfr egandosi energicamen te; pot per due giorni consecuti"i e"Qi vengono topo"ti Il insaponazione e bagno caldo, e il aiorno appre,.c;o a nuova suffumigazione. e v iA fino Ati averli gettati 11 nna \'Pntì na di fumif!'azioni. che è comP dire pt•olungare la cura a due mP!"i.

Da trattamento, che non puo dirsi blHndo, gli am· melat• traggùno qualche pasl>eggero giovamento ma a pa · rere dell'A non che i casi pocu estesi e legRieri. Il dott. Corot>y, però. che di r ige da molti anui il fler· viziù medi co tn •1uelle isole, asse r isce d'aver ottenuto lluarigtone comple ta anche in casi di cokela u gt>oerahzzata.

L'.\ ., pa rtendo dal criterio della cau sa della rnalattta, ìn tre casi che ebne a curare, >;t pl'efisse di raggiungere ptù direttam ente che er11 posstbile ti con l'agente paras!<ilicid a ptu energico, ed ecco il metodo cu rativo seguito da lui e il risu ltato o ttenuto .

P t!r qU11tlro gtot•ni egli sottomi"e i suoi 1· a un ba Rno caldo con fr•zione al sapone nero; 2• sfregamento :iella pelle con pi elt'a pomice: 3° bagno al sublimAlo (:W g rammt per un bagno ordina rio). Il ri ultato non poteva essere ptu lusin ghiero: il Bo unar,,., rtentt·ato poco dopo in Francta non pote seguire e/e orsu i suoi infermi, ma dut> anni dopo, dornandal<>ne notizie all'ammnli!<tratore de,:rh affari indi!!ent, riceveva risp osta. che egli pubblicava nel suo lavoro, clw salv o uno il C'JUale era anche affetto da lepr·a al lempù della eua·11, gli altrt due erano perfettamente riQanati. Da ciò l'A., Ptr il tr·attamento c urativo del LOI..Plau. conclude che deve avere per iscopo di non lasciar punto della pelle fuori dell'azione del parassiticida, e perciò come quello cl asstco deii'Hardy contro la scabbia, crede che il suo metodo il più regionale o almeno quello che finora ha dato risultati più positivi.

L 'A. chiude questa prima parte del suo importante la voro con la distribuzione geografica del tokelau. Secon do lui la malattia può essere geograficamente comprt!SS in un trian· golo, compreso nella zona inlerlropicale, di cui la base la · glia la Malacca e l'apice chiude le isole di Samoa e Tonga. In altt·e reg ioni il tokelau può essere importato, ma non si diffonde; ché condizioni essenziali al suo sviluppo sono: l'aria calda, la lPmperatura costante, e sopratutto satura di umi· dità, condizioni che si rinvengono costanti nPIIe isole della zona inlertropicale.

Nella seconda pat'le del lavoro l' A. ripo rta i suoi studii sul parassita: 1' tale quale esso si riscont r a sulla pelle; 2' nelle culture nei m ezzi at•tiflciali. .

Il parassita del tokelau pon•J sua sede negli !Mali superfici a li dell'epidermide. Dal punto ove si impianta esso si diffonde a raggi in una maniera rigorosamen te geometrica. Vegeta pa rallelamente alla superfic ie della pelle s ull o stra to superficiale dell'epidermi<le, in guisa da scavarne e tagliarne un o strato, il IJuale dopo un cer to tempo cede e si apre all'infuori, s ollevandosi come a taglio, sul punto dove è stato da pri ma allacca to. Né questo aprirsi della pelle accade in forma circolare, ma in spaccature fr angiate. che son quelle che costituiscono le lamelle o le squame. Al di solto di esse il parass1ta ronlinua il s uo lavoro di scavo, diciamo cosi, ed é perciò che e al diso tto delle squame ed in fondu ad esse che lo si deve andat·e a ri cercarP..

Le sottoposte all'esame microscopico, dopo d.i averl e Lrallate con soluzione di potassa o d'ammoniaca e lavate con acqua , lasciano osserva re il parassita che é ben distinto dal trichophgton dell'herpes circ i natU8. Difatti nei prepara ti di herpes non si osserva che q ualche mi relio e rare spore. invece nelle sq uame di toke lau o non si os!"erva o moltt prodolli parassitarii. Si osserva un reticolato eli filam enti a piccoli e brevi nodi , la cui osservazione e spesso resa ùifftcile dalla trama degli elementi inlercellular• dell'eoidermide. A vincere questa difficoltà l'A. é rtcorso a tutti i metod i di colorazion e, ma non ,\ riu scito ad ollenere alcun risultato positivo .

Ma per ben !"luùiare il parasstta è necessario isolarlo, cosa che l'A. ba opArato, ottenendo importanti risultati.

Pet• liberare il parassita degli elementi cellulari dell'epider mide, egl i ha ricorso alla soluzione di soda al 2 •;,, mantenend o in essa per due giol'ni le squame di tokelau: poscia, decantata con molla precauLIOne la soluzione, ha proceduto a lavar le squamP con acr1ua d i!"tillata ripetendo più volle l'operazi<.me per allontanare ogni deposito di c r istalli. Quindi lasciando sul tubo una metà d'acqua, chiosane con cotone l'apertu r a, e scuotendo fortemente, ha ottenuto che le squame ai dissolvesse t·o; apparendo nell'acqua dei piccoli fiocchi filamentosi. E su questi fiocchi che bisogna portare l'esame microscopico per ben studiare il parassita del tokelau.

Il pa r assita isolato prende facilmente ogni colorazione, ma l'autore dice d1 doversi preferire la soluzione di 'io!etto di genziana anilinalo secondo la torm ola seguente: violello di genziana, 4 g ramm i; soluzione di soda all'i •/ ., l centimetro cubo; a cqua satura di olio d'anilina, 100 grammi.

Quan to a l metodo di colorazione l'A. consiglia ùi decantare il pi ù che sia possibile di liquido dalla provetta dopo che, operato il lavaggio, i fioccbi filamentosi si sono depositati al fond o, e di aggiUngere alla r1manente quantità qualche gocci a di ' 'iolet to d1 genziana, per ri em pll'la poi di altra acqua, quando la col oraziOne si creda sufliciente.

Il pt·eparato s1 ftssa o con la glicerina o col balsamo del Cana da.

Sen,;a entrare nelle varie modalità, rivelate all'A. da !"tuùii e pazienti e diligentemente rtportate nel scr1tto, ll parassita del ;tokelau isolato ed osservato al micr oscopio ai presenta u forma di tìlamenti ramiiìcati e costituiti da una serie di piccoli nodi, corl1 e di larghezza quasi ,eguale alla lunghezza. Osservansi anche delle

Dalle molteplici osservazioni fatte r A. si crede aulor1zz lo a riassumet•e così l'evoluzione del parassita: comincia con lunghi filamen t i a r ar1 tramezzi; poscia quelli si trasformano in serie d1 nodi corti per mezzo di moltiss1 mi tramezzi, ed inllne i nodi dànno origine alle spore.

La coltura in mezzi artificiali ha dato all'A. sempre ri!"ulLati negativi, egli abbia escogitato e pt•ovalo piu di trenta mezzi differenti, ed abbia anche ottenuto, per var ietà e quantità, assa1 ricche, pore egli non si crede autorizzato ad affermar cosa alcuna, essendogli mancata la p1·ova di controllo, la trapiantazio ne su pelle viva, che è l'unico criterio pet• pronunziarsi sulla identità di stmili

Nell'ultima parte del lavoro l'A. si riossume concludPnrlo.

1' che la malatlia parassita1·ia che si osserva in Oceania sotto il nome di tol•e lau, dagli antichi naviga.tor i designata con l'attributo di uomini pesc i in quelli che ne erano affetti, è un'entità morbosa ben netta e a sintomi speciali,

2' Che è provocata da un speciale non aor.ora definHo;

3' che il tokelau è una malallia ten a ce e fastidiosa per gli oceanici, ma non ne compromelle la vita;

4' che geograficaatente il tolr elau domina in isole Wallis, ma può, importato, ' propagat'Si altrove 10 'lue1 gruppi di isole;

5• che nella Nuova·Caledonia non ll·ova le condiziOni favorev•1li al suo sviluppo;

6' che, con opportuno trattamento a mezzo di un ap;e nte energico parassilicida (sublimato corr osivo), il tokelau, contro la credenza dominante finora, può radicalmente e pronta· mente guarire, an che se ha invaso tutta la superficie del corpo. R.

RlVISTA DI TERAPEUTICA

._tributo alla our a elettrtoa del tartagltamento.L>olt. CRtSPINO. - ( Giornale internaztonale delle s cie n .re mediche; fa scicolo 8' del 18!M).

Per la cura del tartaf(liamento mollo poco è fatto finora e poco è di fare: anzi esiste a questo riguardo tale completa sfiducia n elle r isorse della terapia da far ri1enere questa forma di nevrosi periferica addirittura iop:uafthile.

l pochi autori che, come Erb e Arndl, raccomandano una cura elettr ica contro il lartagliamenlo, se sono concordi nel -consiglia re la corrente galvanica non ne indicano i casi e non designano né il metodo nè i punti di applicazion e della •&e!!l!&. A ciò invece provvede l'autore in questa sua memoria nella qua!e riferisce eli un caso di tartagliamento guarilo coll'elettt•icilà e D d desume quindi le seguenti con-elusioni p r atiche: l' che il tartagliamento può avvantaggtare del tr attaQ mento elettrico solamente quando procede da un vizio di -inner va zion e e non da vizio di conformazione degli organi parola; t• che quando la laringe non concort•e alla genesi del il quale invece si produce n el cavo rarinp:o- orale, l' i volgere il trattamento elett r ico precipuamente sultpoglo:>"O. che alle volte non basta la sola corrente galvanica, cna c he in certi ca si bisogna renùerla interrotta.

Efrettl S•lolol'lol della nuolelna. . - SÉE. - (Journal dt Mt!decine et de Chirurgie, giugno 1893).

Seè hu studiato gli etreLli di questa sostanza che e stata estratta dai nuclei di cellule, poscia dalla polpa splenica e che oggidl s i est rae dal giallo d'uovo, dal heYito di birra, dal residuo insolubile della digestione pepsica della case10a. È una proteide fosforica. Essa è costituita da una polvere incolore, msolubile nell'acqua, che, prescritta alla ds 2 a 3 grammi, non produce a lcun disturbo funzionale, ma delet·mina costantemente l'aumento del numero del f:'lob uli bianchi o Ora questi globuli hanno il potere di difendere l'organismo contro i microbi. Infatti, la nu cleina ha la propt·ietà di aumentare dapprima l'infiammazione dei tes· suti ulfetti dtli microbi, favorendo l'emigrazione dei leucociti vet•so il luogo della lesione. Si tratta allora di smasrherartl con questo mezzo le infiammuzioni latenti, le lesioni na scoste. f.: l'azione rivelatr ice della tube r colosi, ma coll'essenza com· plela di pericolo.

St1e possiede cinque casi nei quali la tubercolosi essendo larvata, la nucleina ne ha rivelata l'esistenza colla fagocitosi provocata, colla febbre e coi r a ntoli fino a quel momento assolutamente nulli, fenomeni che scomparvero dop o qualche giorn o. Gli effetti terapeutici non furono ancora nel· temente stabiltli, ma sembrano utili nelle polmoniti e neiiP pleuriti.

Rivista Di Chimica E Farmacologia

r a pldo d ella. oafl'elna.. - GuiLLOT, ph armacien maJOr de 2' classe. - (A rchioes de mt!dectne et de pharmacie, marzo 1893).

Il metodo consiste :

1• Nel mettere la caffeina in liberla facendo bollire con dell'acqua la sostanza in polvere, poi a ggiungendo della spenta polverizzata e continuando l'ebullizione durante aleuni minu ti; tutta la caffeina entra cosi in soluzione a ll o s tato liquido;

2• Nell' a gitare la soluzione acquosa di calfeioa con del eloroformio ; tutta la caffeina passa nel clorofor mio a causa della 8ua [lrande solubilità in questo solvente. Quest'ulti m o evaporato abbandona la caffeina cristallizzata e <;uflìcientemente pura

Con l'im piego di questo metodo, si vedA che non è necestarin di disseccare a bagno maria la sostanza addizion ata di calcfo e di acqua, ciò che è una operazione abba stanza lunga; inoltre che non Yi è bisogno di rico rrere ad un apPill't'cchio di spostamento, per spossare col cloroformio la llleseolanza disseccala.

DotUlQ(Jio della caffeina nel the. Si fa boll ire ;; grammi di polverizza to per 20 minuti, con l OO gramm i dt acqua d1in una capsula di porcellana rimpiazzandola di mano ID mnno che si evapora.

1 , Si aggiunge :J grammi di c alce polve r izzata e si continua ebullizione durante un quarto d'ora agitando qualche volta eon una bacchetta d i vetro .

Si passa a traverso una piccola s tamigna bagnata; <;i riPrenrir due volte successivame nte con 50 c. c. di acqua di- still ata e si lascia bollire ciascuna volta into rn o a IO mint.h si pa ssa e si lava flnalmeule cou un getto di acqua bollente tutto il residuo r accolto s ulla stamigna . I liqu1di sono la in riposo qualche minuto fino a che siano limpidi, indi. w· tradotti in un imbuto a separazione, in vetro soffiato, chiuc:o a smerig lio e con rubinetto, della ca pacilil di 500 c. c.; ti deposito é r ipreso con un po' di acqua bollente e filtralo; il liquido limpido ollenuto è unito al p r 1mo.

Si agisce in seguito su Lu tto il liquido operando nella mAniera <>eguenle: 50 o 60 c. c. di clor ofor mio a buon mPr cato proven1ente Jall'acelone sono inlrodolli nell'unbulo: !>i agita e !>i la>:;cia in riposo piil volte; si fa il cloi'uìor·mi< 1n un tm b ulo Ji velru, mumto di un ptccolo tampone dt coLone pur filtrarlo o lo si raccoglie in un cristallizzato re 10 vetro di Boemia tarato. Il cloroformio evaporan lo in una abbandon a la caffeina in uno stato di purezza rliscrela.

Si intt•oduce ancor·a 50 o 60 c. c . di clorofo rmio nell' im · liuto e l'li l'operaz ione raccogliendo il c.lo roformio ll"lla mede!>ima capsula.

I l lr11llamenlo al clo roformio dtove essere couLinuato tlnoa che non si toglie più caffeina alla soluzione a cq uo::;11. Quattro trallamenLi sono in generale surtìcientt, occor·rendo co,;t il consumo di 250 c c. di cloroformio.

Questo puì> esser e effettualo in 3 ore. Risultati ')tienrdi. S eguendo questo m etodo si é verificare:

1" Che col meloJo di spossa men to impiegato nou restfl caffeina nellu mescolanza di calce e di t hi>. I n efft:Lto se si r tp re n cle questa mescola nza, che la !'li faccia dissl'rcare Il bagno maria e che si introduca in un a pparecchio 11 sposn on si ottiene piu di col trattamento clorofo..mico ;

:l" Che la caffeina ottenuta è sufficien temente pura nou esser e so ttomessa ad alcunu pu r tfìcazi one; in effetto la caffema i• bianca b en cristallizzala e un dosaggio di caffeina n el the verdt: avendo dato 1,5G per cento a vanti la purifica· zi o ne, (1uesta cifra t•imase di J />2 dopo la purifìcazione.

1)1 CHUII CA. E II'AHllACOLOGfA 1099

Dosaggio della caffeina nel ca.ffé. TI medPsimo procesRo li applica al caffè verde e a l caffè to rrefallo.

P er il caffè verde , bisogna aver cura di polverizzarlo g r oseolaoa mente pet• il dell'acqua.

S i opera allora Il do«aggio della cafleino sopra un pPSO deter•minato ùi questa po lvere, ;) grammi per E importan te di fa r bollire la polvere una mezz'ora avanti l'addit.ione di calce per bene spossare la materia e di prolunga r e alme no un quarto d'o t·a l'eholhzionc del s econdo e terzo tra ttamento acquoso.

P e r il catfé torrefatto !'li opera come ò stato dello per il thc.

R1s ultati octenutt Il callè ve rde sul quale si ò operato è un caffè del Bra srle (Sanl<l!') d'un bell'aspctlo.

Piu dosa ggi di caffeina e trettuali caffè verde e s ul me· catli'• torrefatto hanno dalo delle ctfre aAsolutamente eonrordanti: t• dosa ggio, c affeina pura per 100 grammi di caff;. verde non disseccato grammi 1,02; cnffeitHI pu..u per· 100 wllmrni di cafft:. \ltt'de non disseccalo graromt 1,03,

1' Jo:oa jlgio: caffeina pura co rt•iflponden te a 100 g rammi di caffè torreratto, g rammi J,IG;

2° dosaggio, caffeina pura cor rispondente a 100 g1'tHllrni di cafl'è torrefatto grammi 1,11.

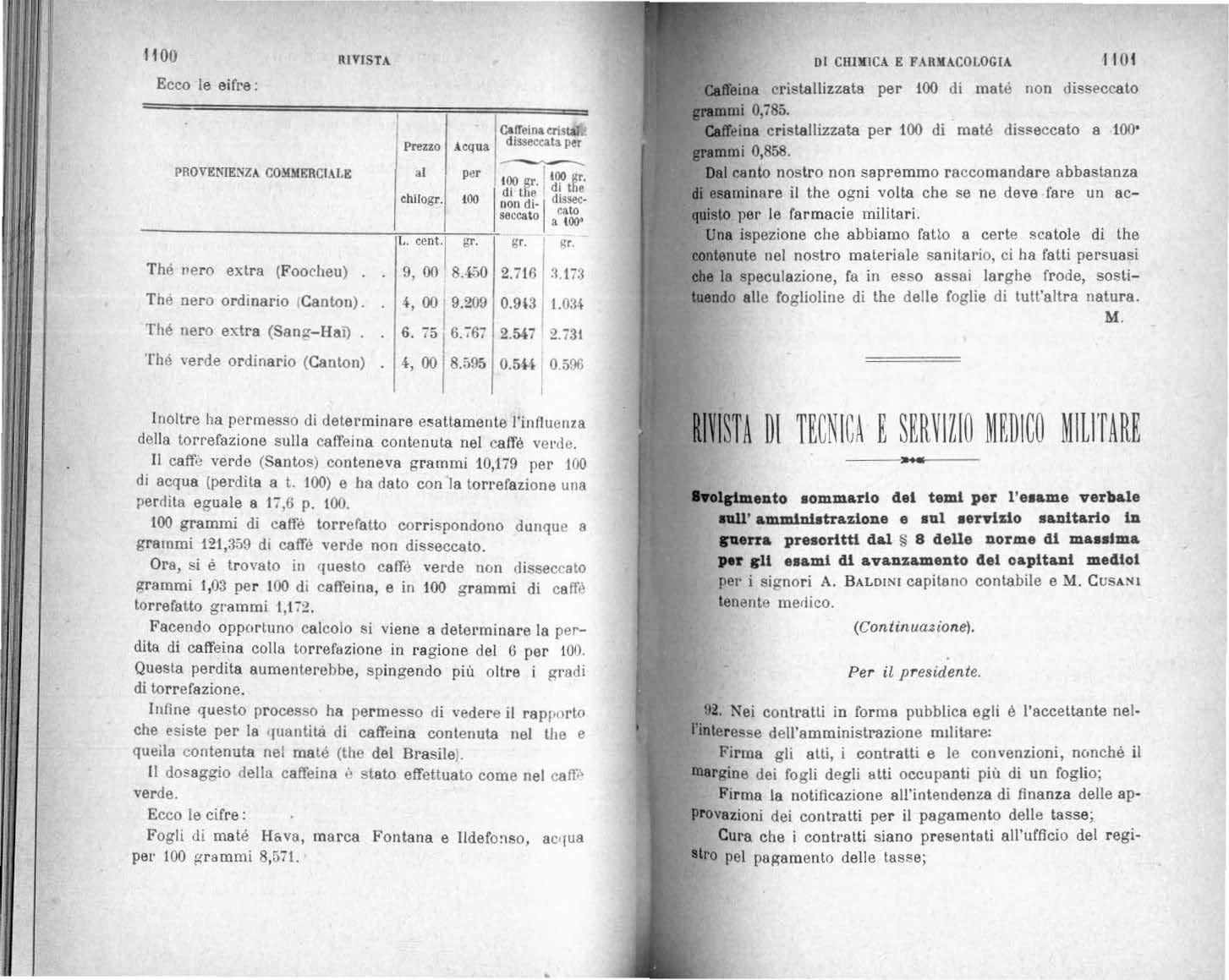

A/lplica.:wn i del 111etodo. Questo nuovo processo ili gio che e PAallo e mo lto rapitlo, ha pet·messo di esamiuare il tilolo dei Lhe neri e vet·di de l commerci<>.

Ecco le eifre : PROVENIENZA.

T hé nero extra (F oocheu) .

The nero ordinarto Canton).

Thé nero extra (San g-Haì)

Thé , ·er de ordinario (Canton)

L.

In oltre ha permesso di determ inare esallamente l'influon za della to rrefazione sulla call'eina co nte nuta nel caffè vet·do.

Il caffo:: verde (Santos) conteneva g rammi 10,179 per 100 di acqua (perdita a l. 100) e ha dato con la lort•efazione una perrlila eguale a 17 ,6 p. 100.

100 grammi di caffè torrefa tto corrispondono d u nque a g ratnmi !21,359 di caffè verd e non disseccato.

Ora, si é trovato in rrues to caffè vet•de nùn disseccato 1,03 per 100 di caffeina, e in 100 g rammi di ca fft'> torrefatto grammi 1, 172.

Facendo oppCtrtuno calco lo si viene a detet•minare la perdita di caffeina colla to rrefa zione io ra g ione del 6 per 100. Questa perdita aumenterebbe, spin gendo piu o ltre i di to rre fazione.

Infine questo pr ocesso h a perm esso rl i vedere il rap pt)rto che esiste per la •1uantita di caffeina contenuta nel the e queila contenuta nel malè (the del Brasile).

Il dosa ggio dellà caffeina ,; stato effettualo come nel caft;• verde.

Ecco le cifre:

Fogli di maté H r.va, marca Fontana e lldefo :lso, acqua pet• 100 grammi 8,57 1.

Caffeina cristallizzata per iOO dì non disseccato snmmi O,i 85.

Caft't>i na c r istallizzata pe r 100 di maté disseccato a 100' gramm i 0,858.

Dal ca nto nos tro non sapremmo raccomandare a bba stanza eli esamina r e il the ogni volla che se ne deve fat·e un acquis to per le farmacie militari.

Una ispezione che abbiamo fatto a certe scatol e di the contenu te nel nostro materiale sanilat·io, ci ha fatti persuasi cbe la speculazione, fa in esso a ssat larghe frode, sostituendo a lle fo glioline di the d elle foglie di tutt'altra natura.

Dl E SERVIl iOMRD ICO MILITA RE

holpmento aommarlo del temi per l ' eaame verbale aull' ammtntatTazlone e aul aervlslo 1&Dttario lD perra preaorittl dal § 8 delle norme di ma..tma per gll eaami di avanzamento del oaplt&Dt medtol pet· i signori A. BALDtNI capitano contabile e M. Cus A.sl tenente m ed i co.

(Continuazione).

Per il presìdente.

!12 Nei conlralli in forma pubblica egli é l'accettante nell'inte r esse d ell'amministrazion e mtlilare:

Firma gli alli, i contratti e le convenzi oni, nc.nchè il margine dei fo g li d egli aLti o ccupanti più di u n fog lio;

Fir ma la notificazione all'intendenza di fina nza delle approvazioni dei co ntratti per il pagam ento delle tasse ;

Cura che i contratti siano presentati all'ufficio del registro pc! pagamento delle tas s e; fiuleres se dello Sta to sia utile fa r e un'unica asta senza dar pubblici ta ai prezzi d'1ncanto (:.l U2 istr. cont.).

H a la r esponc;abilita legale delle conven:.:ioni in fo rrna p ri vata, che autentica.

!J3. L'asta pubblica c;i può tenere col metod o delle o rte seg r ete acl estì.n;ione di candela rt?rgine, o col mezzo dipuiJ. blico banditore.

L'asta per pubblico banditore si usa per lo venrlit>< di oggetti fuo ri uso o der r ate rli cui il valot·e di l'limA non !';U· pori lire HOOO. La ga•·a é a viva voce e dura flnlautochè il non fa dare dal hanclitore il segnale di ca2JOne, cl1e é definitivn.

9R Nell'a sta tenuta secondo la letle1·a b), se nell'avviso era de llo che l'a ggiudicazione e1·a defìnillva al p!·imo incanto, Jl fH'asidenle nel giorno ed ora s tHbilila all'apertura dei piegl11 •·icevuli delibera J'appa!Lo !>ed uta al miglior offe1'611le, quand'auche sia un solo, stendendone proce,;so vt>rbale !l l cont.). ·

.

9:). col metodo della crmrlela vergine si tiene lfuantlo s• ap r e lmcanto !'Ul prPzzo stabilito negli avvisi acc••ndentlo una dopo l'altra tr.. piècole candele , della durata d• ci r·ca un minuto ciascuna, e la terza !':i e stmgue c;enzn che c;iano falle a lmeno due offerte, che sono a vocP l'incanto f' dichiarato deserto. Se invece nell'al'dere di delle tre sia.nsi avuLe o/Terte si acC'enderà anche Ja Cfua 1·ta e si prose· guu•à acl accendernP flno A che una si estingua "Pntn che si sia avuta altra otl'erta. L'aggiudicazione è t'atta all'ultimo offerente ed il pr·esidenle nel fare accendere le canùele che seguono la terza, avra di ciò avvertili i con<·or·1·pntJ.

00. L'asta aù o.t!'erte si tiene in tre modi: a) con scheda chiusa con sigillo speciaiP nella r1uale e fissato il miMmum d1 riba sso o di aumento che puo P;;!'ler fatto sul prezzo dell'a vviso d'asta, ovver o il ma:rimum del prezzo a cui può esser fatta l'aggiudicazione. l concor••enti vi pr esentano le offerte in pieghi cl 1iusi; b) per offerte segrete da pr esentar e o spedi r e per e,.;Rere confr ontale col pr·ezzo "agnato nell'avviso d'a s ta, ed in ce•·ti casi determinali dal 1\l inistero, con una segreta; c) per otfo>rle r•icevute, a perte ed autenticale Joi funzionari componenti il d'asta in numero di alrneuo tr·e, i Cfuali pt·onunc1 ano, '1 ha luogo, senza dal' comuntcazione della <>cheda mioisleriale, nè dd prezzo d'aggiudicazione.

97 . L'asta di cu1 lellera c) del numero precede11te, può ave r luogo nel caso di pr·ovvisle !Opeciali per r 11 i 1wl-

St.> non si fosse r1 cev uta alcuna o fferto, l'incauto sara J•chiaratu deserto e si potr à provvedere pl!r lrallaliva pr1vata alle conùizioui e come c dello al ll5 e seguenti. Sè l'ag,::1uJicazione non doveva detlnitiva al primo Ilicanto, il !eu te dopo aperte le schede e p•·oclamato l'esi Lo procede r e come è detto dal t Otl al N Il afact!ndo pubblicare l'avvi so di provvisol'ia aggiudicazione prr avere offerl<l eli mi glioramento.

99. L'usla pubblica per appalti, provvi ste, opere e torniture dov'esr.ere di r egola lenula nelle forme della lettera a) del N. 9(i ed ove, nelle pt·ovvisle per lo Stato, la scheda segreta 11011 gi unl!a dal Ministero pel giorno fissalo all'apet·· tura d ell'asta, Il ha facolla di farne una egli stesso chiusa con speciale, da serv1r di ba;:e io luogo di quella mmisterJale. Negl'incanti per pt·ovviste a conto delle masse, a me no di ordtni in conlt•a t·w, è sempre il presidente elle com pila la scheda.

100. Nel g•o r no e nell'ora stab,JiLi nell'avviso viene costituilo il seggio d'asta come o deLLo al N. 65 ed il presidente dichiara ape r ta l'asta: tlopo ciò le offe r te che fossero state fatte non possono più rilit•ate dai concorr enti, ma s olta nto potranno pr esenlar oe allt•e, ser11p1'e incondizionate o purché non se ne sia ancora apertu alcuna.

L'in g r esso nella sala è lasciato libero e per essere ammess i all'asta gli accorrenti debbono fare il deposito stabilito negli uvvi::.i d'asta e nei cap1toli d'oneri

Il presideute 1·icevuta dal segretario la nota dei depositi fatti secondo é detto neJ § 16:2 e seguenti dell'istruzione sui coutratli, ammette i depositanti a concorrere all'asta; ri c hia ma la loro attenzione !"UIJ'oggello della riuoioue ; fa da r lett ura de lle condizioni rlel con traLto e conoscenza dei disegni, modelli e campioni se ve ne hanno; dichia r a fJULndi chP il contr atto si effettua sotto rosse• vanza delle condizioni predette e dei capitoli gene r ali e speciali d'oneri.

Se però i documenti sono molti o voluminosi, il presidente fa leggere sollanto l'avviso d'asta ed interpella ad alta voce i concorren ti se hanno pr esa cognizione dei capitoli d'oneri e degli altri alleA'ati. Se non sono folte obbiezioni si p r escinde da l darne lettura e tanto dell'interpellanza che deJJa risposta affer ma ti va si fa esplicita menzion e nel verba le d'incanto.

Il pt·esidente depone infine sul banco degl'incanti la scheda sigillata, che non deve esse r aperta se non dopo che siano s ta te ricevute e lette LuLle le offe rte.

Nell'asta colle for m e della lettera b) del N. 9ti le dette formalità si omettono, eccetto quelle dell'acce r tamento dei depositi.

LOl. Il presidente invita quindi ad alta voce i concot·renti a presentare le lor o offerte ricordando che sono nulle que lle che contengono condizion i , o i r ibassi scr illi in sole cifr·e e q uelle non Avverte del pari c he quelle su rarta non bollata o insufficientemente bolla ta sono accettale pu r ché r egolari in ogni altra parte; ma che saranno tosto denu nciale agli uffici fi nanziari per l'applica zione dPIIe prescritte penalità.

Ciascun concorrente pr esenta in piego chiuso e consegna o fa presentare da persona di sua fiduci a , al p r esidente l'offerta da lui firmata , scritta r<u carta filigranata col bollo da 1 lira.

Sono accettate anchP quelle giunte per posta purcbo'. la pr o va del fatto de posito. Non sono valide quell e fatte per

P er le qualità che debbono ave r e le offerte e le persone che possono p r esentarle per pr ocur a o per· conto di te rz e persone, vedansi i particolari contenuti nei §§ 101-, l13. 11 4 e s e guenLl dell'istruzione :;ui contralti.

102 11 p r esidente pr ima dt apr•ire t pieghi elimina quelli deg li a ccorr e n ti che il Ministero avrà come da esclude r si, e ciò anche se fosse già stato accettato d loro de posito. . in seguito ad alla ed intelligibile voce, tn dei co ncorrenti, le offerte delle quali vien ùi mano 10 mano presa nol a dal segr etario o da uno dei testimoni e quindi apre la scheda segreta.

Se pe r ò non vi sono almeno dne concorrenti l'incanto è dich iara to deserto senza procedere all'apertura nè delrunica offerta n è della scheda, comptlando apposito vet•bale 107 islr. contt'.).

10:1. Nelle provvi s te a conto dello Stato può anche e"ser or Jmat o che le offe r·te possano er<ser· ricevute presso diverse am inioislrazioni e le norme necessarte in tal caso sono date lOb, 109 e 110 dell'istr . sui con tratti.

10t S e dal confronto faLlo delle offerte colla scheda il pr esidente vede che il prezzo sia micliorato od almeno ra gai u n tf) egli, senza palesare il prttzzo della scheda, aggiudica il con tratto al migliO!' offerente.

Se tro va nsi d ue o più offerte uguali e raggiungano almeno il prezzo della scheda, si procede nella medesima adunanza ad u na licita zione fra coloro soltanto che fecero la stessa offerta , se sono p r esenti alme no due, invitt.tndoli a fare sedu ta s ta nte una nuova offerta a partiti segreti.

Colu i che in questa gara risulta miglior offerente è dichia t'ato a ggiudicatar io . So degli aven ti off'et•le uguali è prese nte un solo si invitA f!Uello a m igliorarla e se nessuno la vuoi mi glior are se ne imbussolano i nomi e per estr azione la s orte deciderà. chi fra lor·o debha esset·e l'aggiudicatat·io.

105. Quest'aggiudica zion e è p r oooiso r ia, nella forma d'a s ta indicata nella lettera b) del N. 96, e diviene definitiva dOJ'O che è scaduto senza effetto il tempo utile per pt•esentare o ffe rte di m igl ior amen to non in fe r iori a l ventesimo del prezzo d i agf!iudicazione come è detto al N. 110.

106. Qua ndo dar confronto fatto delle offerte dei concorr enti col la scheda risulti che nessuno ha supera to o almeno raggiunto LI minimum od il ma:cimum stabilito, il presidente dichiara deserto l'incanto compilando l'apposito processo verbale e comun ica ag li astanti il limite stabilito cialla sched Ugu ale comunicazione vien fatta a i concorrenti assenti . Se l'asta era divisa in più lotti, di cui solo alcuni l>iano andati deMrtt, il prezzo della sched a è comunicato solo a concorrenti cui non fu deliberato alcun tott non do- ' . vendosi mai dar conoscenza della scheda ai detiberatari.

107. Se l'incanto non può compiersi nello stesso giorno in cui fu aperto, sar a continualo nel giorno non festivo che segue immediatamente.

Terminata l'asta se ne stende p r oce"'so verbale in cui sono descritte tutte le circostanze del te nuto procedimento. Esso é sottoscrilto dal presidente, dall'aggiudicatario, dai testimoni e dal segretario senza cLe all'atto della sottoscrizione vi sia unita la scheda . Ag li aggiudicatari t\ssenti si spedisce, ed in ogni caso il verbale è valido per gli effetti legali ancor chè non sia firmato dal deliberatario.

108. Il presidente invita quindi i depositlinli non riesciti pr esenti a ritirare dalla cassa i previe le debtte cautele e ricognizioni e mecfiante r estituzione della r icevuta che immediatamente annullata. Nello stesso motlo si restituiscono le quietanze dei depositi, che fossero sta t i fatti nelle tesor erie, inùicaodovi a te r go, con dichiarazione del p residente dell'asta o di altro uffi c iale che lo rapprese nti, che il depositante non rimase deliberatario dandone contemporaneo avviso all'intendenza di finanza che de ordinarne la r estituzione. I depositi dei deliber ata r i sono passati nella cassa di rise r va

.109. Appena chiuse le operazio n i del p r imo incanto colla pr ovvisoria aggiudicazione, per speciale disposizione non era dichiaralo nell'avviso che l'a sta s a rebbe stata aggiudicata definitivamente per primo incanto, il consiglio fa pubblicare, ttl più presto e negli stess i luoghi dei primi avvi:-;i, un altro avviso della seguita aggiudicazione indicandovi il giorno e l'Ma precisa in cui Rcadono i fat a li. Questa pubblicazione s i fa anche nell a provvis ta pei viver i qu ando fatta all'as ta pubblica ordinaria.

E Ser Vizio Ke Dtco Mili Tare 1107

P er fa ta li s'intende il periodo di tempo entro il quale può miglio ra re il p r ezzo dell'apgiudicazione m ediante GD'offerta di r ibasso non inferiore al ventesimo del pl'ezzo pel quale la pr ovvista è stata provvisoriamente aggiudicata. Tale periodo è almeno di giorni 15, il Ministero però può lidurlo sin o a 5, a contar e da quello dell'avvenuta aggiudicazione e s'iutende scaduto al suonare dell'ora stabilita n e lr-a vviso tU. Le offe rte di miglioramento devono essere accompagnale dal relativo deposito e r edatte co me si è Jetto pei eoneorr enli al l'asta. Possono anche essere aperte e presentate per per sona da dichiarare, ma non per posta.

La sca de nza dei fatali non deve mai avvenire in giorno festi vo e dopo scaduti non può più esser accettata alcuna offerta.

L'oft'erla, se già non ve ne sia a!Lra uguale, vien ricevuta dal presidente in pres enza di d ue testimoni ed a garanzia dell'offerente r ilascia apposita dichiarazione (testimoniale) indican te il giorno e l'ora della presentazione e la r icevuta dal deposito.

Venendone in segutto pres entata una annulla la dichif!r azione fa t ta per quella rwecedente, ne fu subito avvisato il pr imo offe r ente e gli fa restituire il deposito. Sull'ultima miglio!'e oJTt: rta sat·a aperto il nuovo incanto. Appone perciò a piedi delle relative testimoniali una dichiara'Zioue a ttestante che scaddet·o i fatuli senza che sia stata fat ta alt ra nuova offerta ed avvisa il deliberalat·io pr ovvisorio dell'a ppalto pel'chè r itiri il deposito.

112 Il p r esiden te l'a quindi pub blicare dopo scaduti i fa · tali un avviso d'asta per r e incanto in seguilo ad offer ta del ventesimo, nel modo stesso tenuto pel' il primo, fissando il giorn o e l'ora per un secondo e definiti vo incanto sulla base prezzo I'tsullante dalla offerta avuta. Nelle pt•ovV18te per Io Stato, anche d i quest'avviso fa mandare due Copie al Mi nistero sebbene non sia più necessa r ia la scheda tegreta.

Questo secondo incanto è tenuto colle stesse norme del Primo e l'a ggiudicazione vien falla sia il nume r o dei concorrcnli .3 delle offet·te, semprechl> l'offerta migliore, eliminata nel calcolo la terza cifra decimale, superi il miglioramento a vu to durante i fatali.

113. Se durante i fatali nou sia stata presentata offerta acceLLabile l'appalto rimane definittvamenl e aggiudicato al deliberatario provvisorio dell'incanto tenuto prima facendo di ciò constare in apposi to verbale.

1 processi verbali di aggiudicazione producono il pieno effeLlo di una stipulazione contratluate sebbene non Rla ancora stipulato l'a llo pubblico di c ui in appresso ì.l beratario può impugnarne l'efficacta per non averli lli:. Quando, st::coudo t> detto al N. 66, per la deserz10ne della prima a::-la se ne fa una seconda, io questa si fa luogo alla quand'ar.che sia vi un solo offerente purché venga migliorato od almeno raggiunto il limite dalla scheda, Jl che sarà anche stato menzionato nellavvJso d'asta.

Anche per questa seconda asta, che salvo l'eccezione del precedente, deve esser tenuta colle ste sse norm.e di procedimento già specificate per la prima, avvenPndo .'1 prov\'Ì!>Orio si devo no pubblicare glt per le o fferte di mi glioramento nel termin e utile (falah) e quelli per l'incanto definitivo.

1! 5. Quando anche il detto secondo esperimento _d'asta va deserto per tuLla o parte della provvista, il pre''ldeula dichiarera seduta stan te a gli accorrenti che potr ann o esse re presentate private offerte, entro un limite di tempo che loro anche comunicherà, per assumere l'appalto non

Tale limite di tempo sarà regolato secondo le 1Stt'Ut:l0111 che auà avuto dal Ministero quando non vi sono istruzioni è di giorni 5, che non devono scadere in giorno fe · ativo e, succedendo il caso, s'intende protratto al g1orno ;;uc· cessivo, e in di di fec;ta non sono neppure accettalo le Egli manda alt resi apposito a vviso alle persone o dttle de luogo o di allre cittA che c 1·ede possano fare offerte, pure a coloro che da altre località hanno mandato oflertc p er l'incanto riuscito deserto. Si debbono pt•rò accellare le offerte fatte da per::;one non invitate purché giunin tempo (§ l41 istr. conl r .).

U6. In questo comunicazioni devo esser dichiaralo che 81 accel\ann soltanto le offerte che co t•rispond ano in tutlo elle condizioni delle aste a n date deserte, non siano infPriori al limite ùt prezzo stabilito nella scheda per gl i incnnli e siano dal depo!<ito o dal relativo documento A •1ue,.,l'ell'elto ::;ara aperta la st:heda, se per dtfetto di concorrenti all e aste, foRse ancora sigillata.

In modo analO!!O procedera in !'Pguilo a dec;et·zione delelle doveva esser deliberala ad unico espertmento di di cut alla lettera b) del N. !l6.

117 . Venendo presenlatll una o più. offerto acccttubili, si procedere, in modo tletìnitioo dinanzi al seggio d'ac;ta, al dehber amento m eùian te apposito processo a favore di ch i fece l'oll"erta migliot·e e st stip ul a il contralto per atto pubblico, se la pl'Ov,·isla ,. u ('arico dello Stato, e si vet·sa la ca uzione colle no rm P di cui in appresso. Tutte le spese le aste andale deserte sono a carico di chi ottieni! l'aggmùica zione in queste private ofl'erle.

Se la provvic;.a ero a cat•ico delle mas!'e il conlt·ollo vione • lipulalo in forma di privata convenzione.