46 minute read

E.IIATlìllfA ED AtTIIE EliORRA!;JE

c,he non fece però ostacolo allo strumento: la vescica a quell esame par·vp sana ed il professore ritenn e non dove ". ,.. nl . d' . lsl ate • cun caso ' !JUella li eve emorragia a intermittenze .

Cosi passaron o parecchi mesi, lìnchè ,...lto 189- , li nostro ufficiale dovette riprendere imùarco per una campagna. i sa che la vita di bordo è favore,·ole alla Sllllchezza e nel G ·: . . ., gJcl propenso a quest,, torpore inlecost ipazione si prolungò fin dal principio ohre lIl gJornJ: '" parJ tempo companTe l'ematuria che, al contrariu delle volte, si protrasse per· un periodo di 1:j oiomi con dr maggio r intensità che per il passato. "

Advertisement

SriTatta persisteuza impressio nò talmente il che ri· eù di sbarcare dietro parere dei meùici di horùo. t nl · r if 1•. ' consrg rarono all'uopo una cum dim!ll lca rdropmJ.Ca e rdr·oterapica. IJenchè l'emorragia mom entaneameule Jos$ e s tata vinta co n l'uso di evacuanti ed iniezionr di er"otina Va notato elle,... d' . . n · , · con IZr OilJ gelleralr, fln.a llora sempre mantenutesi buo ne, acce nnm ano ad nlterarsr. ma ciò si dove. ·b · . . . . . va attri UJre, a mro avvJso. a patemi d ilnHno più "l'avi del sol' t h · · .. . " . ' o. c e, come SI d11·a m appre.-;;o, Jntlutre. non solo sulle condizioni generali. ma anche dtreuamente su ll'ematuria del G.

In 'tuell'occasiooe. il nostro ufficiale richiese da me. che tanto tem po l'avevo amto in cura, una dichiaraziune ·crrua delle cose o:;servate e del concello che me n'ero lormato. da P':esentar,;i a ll ' uopo al suo medico di casa P a qual ch e specra lista. aveva in animo di consultare. lo concluùeYo trallarsi se non di ver" emorro·d· . ,. l' "' 1 1 vescrca 1 ( r uno stato dei v·tsi del collo d 11 . ' . . • e a vesc1ca, sostenuto dalla e influenzato direttamente dallo stato pr·opont:vn un taglio esploratiYo.

Sistema nervoso, CClme avviene in analoglri distu r br dr 1nn crvazione vasomoLoria.

Hl i aggiuoge,·o per rassicurarlo: l" che i>.Ì trattava di dilu rhi d'indole benigna, poichè, nonostante e:-istes:-ero da un to te mpo, si pre:;entnYano a intervalli più o meno lunghi, oè mai averano prodotto anem ia nt'• altra :tllerazione della :Sua buona sa l nte ahituale; 2" che in lin dei cont i egll doveva considera re come un emorroidario; del re.-to ;n ere le -emorroidi avanti anzichè dietro. se mai fa difTerenza. i• in me,:l to. giacchi> le emorroidi anali. irritate dal passaggio ùi fe ci dure produ cono sem pre perd ite sanguigne nssai ma!!giori: :1• d1e combattendo la c rinv1gorendo 11 nerv oso e col Lernp!1. dissipand osi i clispiaceri chf' .tfl11ggevano il suo animo, le cose sarebbero 'migliorate e I'I'IIHltuJ·ia for s'nnco scomparsa del Lutto.

Egli porò , preocc npalo di qu esto mal e c non interame nt e per::-uaso del le sp iegazioni òategli, In sua licenza a consullando medic.i e specialisli. Uno dei pir't clinicj fece questa diagnosi: rnwtnrirt t' esciwlt•, vul> dipen dere da raricogità dt•i del cofl,1; un dermatologo e sifìlowafo insigne dichiarò trattarsi di prostatit1• con I'Ì\IÌit • dt•l coU.J. non Pmorroidi.

Uno dei primari chi rnrghi , specia lista per le malattie delle 'ie urinarie. anzitutto praticò nuo,·amente il cnteten smn: lo arrivalo in corri spo nd11nza clcll'urelra hul hosa. a dire del pa1.iente. un forte dolore spasmodico ed il chi r nrgo incontrò una certa re:Oistenza, elle attr ib ui all'esistenza di una briglia; oltrepassato questo pun to. Jl catetere pur rimanendo in vescica non dava pii1 spas.no. LI co nsulente dichiarò non cred ere alle emorroidi ve,;cicali; voleva prima mette1·e il catetere in pt'l·manenr.a se crò non bastasse, dubitando di una w•r,plasia lwnigna .

Qu esti respon:-i contradditorì e l'ultima proposta di un atto opemtivo mi:;ero il nostro malato in sempre maggiori pr·eoccupazioni. mi scrisse chiedendo il mio avvi.;o e domandandomi se trovassi indicate le h:-rgnature di \lontecatini, consigliategli anche dal suo medico di il quale riteneva, collo specialista di malattie veneree. trattarsi di un'a/ft•:iow• prostatica. t:o n met:zo sparirono iofalli le emorroidi, ma. come per inca nto, r icomparve invece l'emorragia della resr.ica. "'' ise il ghiaccio sul pube e ricomparvero le emorroidi anali.

Gli risposi, r he, secondo il concetto che io m'ero fallo clelia sua ematuria. credevo inutile, se non danno:-a. ogni operazione l'hirurgica; sopraseùesse perciò, almenu per <pwlche mese, da ogni decisione ro propo·ito, eù andasse purt: alle di )1 ontecatin;, dove. oltre ai bagni. ùoccie, ecc., avrebbe trovato fra le diver·se font i. appropriate a disostruire i visceri e vi ncere la stiticlrrzza. ed altre. vantate nelle malntLie della vescica.

Cosi fece: dai medici del lu<•go gli vennero prescritti' le acque del 7'maccio e del llin{r esco e n' ebhe non poco gio· vnmento poichè, dopo Ire giorni, otleone sr.ariche regolari una o due volte al giol'llo ed in pari tempo proflusse dello spasmo ed dell'ematuria.

Verso il termine cura le deiezioni diventarono seiolte. e l'uso di qnolle ar.que tini per produrre la compar-a di tumori emorroitliari all'a no (ove sempre a\'eva a\' uto 1111 po' di ingl)rgo), che gli dredero molestia cosi fol'te da im· pedirgli il cammi no e necessitare l'applicazione di una ,·e· scica dr ghiaccio.

Ciò riuscì pel' lui come una rivelazione, poiché mi scri$Sl' allora di nuovo. felice e con ten to di essel'si finalmente fallo persuaso dell'e ntitù dAlla sua malattia, riconosce ndola t'Ollle e"posta YO"Iiamo trarre e mettere Dalla storia clinica su-- : . " loperarli come ca. . . · r tt ' princrpalt pl'r at m evrdenza, or.l, 1 a 1 • • . . . f dare la nostra dlagnosr. . p1 sald1 su cu1 on . 1 . tl.'rv·rlli di .,;o1·ni e dr lo L' maturia i.• interrmuente, at tn • , 1·1 e l he ora forst' fra qua c re mesi: la durata oscilla fra qua c .

'd . Entrata per questo lato la l. e fallo emorrOI arro. . . un semp IC • . d' ·on;;ultare altri sanrtarr. . 'mo errlr l c . ' . qui ete nel suo ant • a . • .

1(.\ \'oli•· ner . . est'anno ,;1 pre,ento so . l 't'matnn a m qu . d'.· ' d' st1 perro 1 "' · mlltli . solo uno l . . noche goccie alla l' t rra s1 rrdnce'a a ... lo(Ìorni. pe ro ema u l te solo qualche \'Oita SI ri· l'tu e di minzione ..\ttu a men . t· mma IO una "o,, m pete lo renome.oo.' . d' lto f' Il "ello non '\ m:u · · d1mtnu1to 1 mo " zion e; lo spasimo e l ò "li l'npitò di a' ver. ·llente Due ,.o te per n • piu sta to roterm1 · . 1 11 lt'lla ve.;ei 1 ·a. ac·com. a co o l lire la sensaziOne · n·e 11 istass i. rl . . · :;opravvenuta 11 ' . pagnata da cefalea. pero. . 'nt•r·nmentc lthero . • io pari tempo rrmase l t • •• mal 1!1 capo f 1 la ·ens·tz1one. tH' PIU . da 11 uella mo es • :. ·• · per IJUnlclte "corno ' · ni• meno di av(;va l'cmatuna.

· J" :)Q "iOI'DÌ l r·tante e ·>-,.. . · d· 1 urine sono ,cure la. 1al ·abbon an te. e :lo Essa non e n • • .·d . a qualdte goecia sa n- Yolta. mar nere: sorente tutto st '' nce

<>ui una alla tìne della minzione. commi:.lo all'urina e r 3• Il sangue c sem pre intimamente non J.)reseota mai . . elemrnlo patologiw

4" Le emazie costtlur i\cono l nntco os set·val o nelle urine. d , da una seosa:) o L'ematuria è ordinariamente prece tll.t zionc dolorosa (spa ·modica all'atto della minzioue con1e · • ' !>l espnme il malato) che manca quando l'emorraoia in atto li". L·ematuria appa1·isce quasi sempre segu1to a strapazzi o psi chiche (erotismo ininfelirita amorosa. dis!!razie domestiche, contrarietà dipendenti dal servizio militare) o per influenze clbamatiehe e specialmente col rento sci roccale. che ha un'azione tleprunente :sul sistema nervoso .

'i" L'individuo non e per •ruesto anemizzato e le condizioni generali sono rimaste invariate: :.e in qualche tempo vi fu un deterioramento. si spiega con le stes:;e cause eo1oti1e t-io L'ematurin fu due volte so:>tituita dall'epistassi e comparsa di tumori emorroidarì con lo stesso osilo di ce<>sazio ne del dolore spasmod ico del collo della vescica. l.a sempli ce esposiz ion e di questi fatti più salienti, mi pa1·e bastino gia per autorizzare a uoo disconoscere la parLt>, che l'elementi) nen•oso deve avere m tale ematuria.

1'11e hanno ro:;ì facile su ll 'animo del G.. in cui il sentimento ha un assoluto predominio sulle altre facollit de!la psich e.

A mi o parere. <Juesto è stato l'elemento preponderante, ,e non escltlsivo. nella di disturhi dal no,;tro ammalato; ciò non non bo ardito di pre-entare qne,.La nota clinica come un r.aso di t'matu ria puramm[l

L'organismo umano •' troppo complesso, perrhc ogn1 si possa classifica re nettamente e sicuramente; d'altra parte, diverse cau se possono concorrere allo stesso elretto. l'iel ca o dtll G. la causa occasionate del primo accesso di ematuria, i; sta ta una cavalcata che potora meccanicamente aver prodotto nna congestione delle vene del plesso ''escico-prostatico; è evidente ancora la concomitanza della st ili chezza nel ùetor·minare e mnntener e i reno- meni ernaLUri1'i ed abbiamo visto qual giovamento il G. combattendo la costipazione mediante le arqne di \lontecatin i e rome l'in:.(or).{o dei tumori emo rrnidal'l, con una vera e propizia derivazione. facesse ces:;are rernaturia.

Si cleve perciò parlar.; di vere e proprie emorroidi della a me pare di no.

La di agnosi di emorroidi 'escicali t'quasi !>empre una diagno"i di compiacenza. oppure un mezzo di cavarsi ò'rmpiccw quando mancano gli elementi per· farne un 'altra più precisa. [)' altra parte la diagnosi di nn·ematuria ne\·ropaticn Ì' meno <\ccessi!Jile alla coltura del paziente abituato n credrre che il medi co, quamlo non sa che pigliare. accam pi .:ome nn /Jens ,•.r machina, l'intervento del sis tema nenoso; onde. anch'io, pur sostene ndo e ùichiarando alt:. che la sua ematuria era principalmente da attribuirsi ad un di:-;ordioe dell'in oe1·vazione vaso-motrice, }!li credere che le sue cJn•l izioo i fossero semplicemente quelle di un emo rroidario · l ofalli . deile emor:-oidi vescicali si pal'la pitì di quel d1P si )>rriva; anzitutto, non ,.·r, alcun mezzo di assicurar:-i dr lesi oni: in sewndo luo!!o, le condizioni per una stasi sanguigna permanente e per lo sliancamento e lacerazione di va..;i, sono as:::ai minori da pa1'le della vescica che da parte clell'inteslino reuo.

Tant'i• che molti chi rurghi non ne ammello no nemm eno l'e,lstenza, ed altri non credono si possano produrre all'infuori di un 'altra alterazione Yescicale. come calcoli. ipertrofia della prostrata, "cc. Nei trattati si dicon e poche pal'Oi e alla sfu:.:gita e più in forma accademica che con citazioui di fntti: il Bardeleben , per esempio, parlando delle neoformazionl della rcscica, si limita al rigo seguente: l( Al cu n1 hanno « linanco riferito di aver trovato nelln. vescica tumori erl'ttili « ,. vm·icnsi (le cosi dette emorroidi vescicali) n . Nelle L1•çons tlt• cliniqne chirnryicale del Péan , corredate da una immensa raccolta di storie cliniche, non si ci ta uua sol:t ossrrvazione di questo genere.

Citerò fra le scarse eccezioni il Tilla ,:x. che nel suo trallatc; di anatomia topogralica. henchè ne parli poco più a lungo. insiste sugli acci lenti che le varici di'l collo possono proclurre. esprimendosi cosi: « Esse formano una malauia c;pe-

<.< cinte llen definita. la diagnosi non '\ facile e 1, t'ura

« anche meno; si potrebbe designare !->Ollo il nome tli

« cistili' raricc.s1L del cnifo della l't'scicn. La 111·esenza di gati varicosi determina det conati frequenti d'urinare

« e dt l{ltando in quando una dinicolta della mi11zione

« lino a proùune una vera riten1.ione d'uri na. ll m

« soffre peso all'ipogastriiJ. al perineo, all'ano, cammina con c difficoltà, poi a un momento dato emette dall'uretra una grande quantità di sa n!.(ue, e si sente alleviato; oglt orina

11 bene, non soffre piì1, camm ina facilmente lino al ritorno

« di nna nuova crisi. Tutt,lvin, i co1guli c nel cana le o opporsi all'uscita dell'urina. Essi finiscono

(( per essere proiettati al di ruori e il malato non soffre pit't 11.

Come si vede. nient e di tult o questo si è ri.-contntto twl spasmo Lollerabileeche non impedì mai n1' la rleamhulazionP. nè la minzione; di coagu li non se ne vid ero mai, onde la sua non era certam ente che una scarsa emorragia per diapetlest. giacchè se aves:;e dipeso da vera e propria lacerazione dt>i vasi ' ';u·ico:;i, essa avre!Jbo dovuto ripetersi ogni qnah·olta •i fecero col catete re metallico delle manovre esploratrici.

G.. sa lvo la cessazion e dello sp'lsrno all'alto dell'ematuria.

Del resto. nelle emorroid i anali stesse non si può scindere il momento patogenico puramente meccanico da un altro riferibile all'tlzione dei nervi vilso-motori o ad una condizione generale dell'organismo, direntata quasi Jisiologica, tantocltl·

SK:'ilA LESIONI ORGANlCIIE si ha ID molti emorrnidari un vero periodico, in tutto simile al nusso catameniale delle donne. .

Ad ogni modo, ·e per ispiegare G•. e . d't amtllettere l'e:>islenza dt un cerwte neressart o · si può hen amm ettere che le reti va.;colari tlel t'olio ve--l'icale ·iann in lui rretluentemenlf' .;e non e che t.\le d . o·s" e·set·e coad'tuvata dall;l .;ttLtchezza e da p • :- ' ' .., . alll'P rause meccaniche agenti sn quella regione. che la vescica (• ricchi ...sima. specialmente yerso d collo, di venosl, l qual\ vi formano tre relicoli: uno tumucoso. uno intermuscolare e n no l h tnno n umerose anastomosi fra di loro e comunicano ancora. per me7.ZO del reticolo dor ,ale della verga, col plesso del Rantortnt e .qu•nd• In. ·d ·e della re" lO ne a naie. diret•amente c()n le vene emo• rol an r umprer.de quindi la solidarieta del veno;o 'e . . Il della 1·etrione pentonealc po- sCICO -proslaLICO co o que o li . . . . l . dei fenomrni pre:;e ntatt Slel·iore, e CIO Cl Sptega 3 CUOI dal )l a dove appare evidente l'intervento dell'elemento ner. . . · 1 ·ecr·'z'1one si 0 nel faLlo voso e l'inan1ta dt ogm a tra sp1 , . . d'una riflessa. cioe della sostituzione llell ep•,;tas si C•lD non minore :;ollievo ùel G. nelle sue molestie abituali all'allo del mingere. È qneslo .

1lei fenom eni più caratteristici che occorrono, rado, solo nell e emorragie nevropatiche, le quah, tn casi. sembrano diventar e necessarie alla sa lute: tale c Il . . . · 1 · ·o ne dicenllno. emo r rotdarto stes:.o, che tn ta nnt. c t al pari del 1\usso mestruale, diventa una specte di lunzione dell'organismo.

\ d avvalorare il nostro concello d\ agoostico, giova. co n

ED Alilllt EMOllRAt:JE

la scorta rlel Lancereau, , intrnllenerci alquanto sulle emorr•agie d'origine nerropntiche. Rencbè ),(iit slud inte autori comme nd evoli. La toni', Lorùat. Gendrio , Parrot. rulpian, ece .. queste emorragie sono poco cono:;clllto. H.ecentemente, però, il Lanceraux. le illustrava in un lavoro:! e· nerale. in cui tale argomento è esaurito in mollo veramente magi.;tJ'nle: egli divide le emorragie in tre gruppi, sPcondo che hanno il loro punto di partenza cla un'altel'azione dei va.si o del liquido sanguigno o in un disordine della innervazione ..-aso-motr·ice: 1o emorragie angiopatiche; em · · l 3 - orrngte emopatrc re; o emorragie nevropaliclre.

QueMe ultinw emorragie, le più com uni . senza cluhuio, fra le emorragie iuterne, hanno il loro tipo lisiologu.:o nella donna. in cui si manife·tano n ciascu na epot·a mestruale. L'ematuria ,·escicale è uno degli acciùen1i piir· frequrnti di l(nesto j.!'Pner·e. ma tuili gli altri organi. polmoui, reni. intesti ni, tessuto interstiziaiP. rnnnellivo sottocuta neo (cer·te forme di porpora) ed il rf'rvello merlesimo, possono esserne allaccati. onde il Lnnr erau \. non dubita che si ritorni un giorno alropiniunr degli an1ichi circa certe apoplessie ct-reh rali. in cui l'atevasale può e deve essere fuori questione

Questo A. riporta numerosi falli d i ematuria , emoll1si. epistassi, macchie simmetriche di po r pora. ecc .. improvvisamente per accessi di i!elo,ia, di c' oliera. di paura ed alt re vive emozioni: a questo proposito egli cita ancora il Latonr d'Orle:m$ , il quale viveva nello scorcio del !.ecolo scorso e racrontava che. solto il Terrore, un gran num ero di che si portovano subi tament e alla ghigliotlina, venivano colti da diverse: ematemesi. porpora ecc.

Fra gli accidenti di questo ,genere va po.;ta l'ematid rosi

Al'PARE:-il l OR!JA\ICHE che si presenta alle e'tremità ir_r ,•erti. K"tti isterici: tali !;O no le (:;colo .;an)!nrgn_" ar_ e alle mani) ch e compaiono talvolta nell e di "ente e:;allata e di I'UÌ p i PII'' tante ''urre Ul mo. nl santi (vedr Snnto ('rztl'rinrt dii .'iiella. e,·c:.) . o.\C re e · • d l' a ne\Topatiche, e in .;pecial mo otnria , sono più rreq uenti in donne :,!ÌO' ani. oeno:;e e. rmpressionahil i. ma l'apitano nell'Homo neHopatrco e t•m orroiùario. . :o;et' on do il LnncentU\. di qne:;te emorragte. sono: precedenza di sul posto trove drrette o rnllnPnza mamte-tll di 'i ve o prolungate chP la r,mlmente continuo, il prir sovente intermineote. .d. · la ·errola· tlurata osrll- volla periodi co; la ret•r rva ne e 1 • • • l;lnte tra qualcue ora e piir mesi; ahituale òr (o nd e il sangue essudn dtille mucose e lnt er:stizi dei tessuti. in poca quantitir contranamente Pmotdovute a le5ioni rlelle pareti va::.co.la.ri, uri nine a l'Oacruli ed irritano le partì vr cme): mJrne. elletlt '. r- " r cui rare sono $eni che ne sono la conse,uenza, pe . . 1 1 te .re oerale c ordt'"' an emie co nsu ntrve e la mona sa 0 " nariamente conservata. . . . Come :-i vede. tutti ele menti sr so no trovati nel caso da me studiato ; lo stesso dicasi delle c.ause r.he il Lancereau\ disting u e io: inflot•nze ti,;iche, nich e e patolooìclre. Fra ag r nti !isici. il freddo e rl " • 0 • d' senza dobbio per la loro c·aldo eccessivr v1 pre 1spon:;:ono, ' · . . , . E ··tassi ed emott1s r, .ti! m- azione sul srstema ner voso. .p1s . . fuor i dell'infe7.ione tube;colare che vi i• rara, sono lrequ l•nlr . . d 11 · · boreali· epistas:-.i ed ema- nelle popola1.100t e e regronr · . . t urin sono piil freq uenti nei climi e nelle calde.

Abhiam visto ancora come il fL accennasse a ll 'in!luenza del raldo umido su gl i sccessi della sua ematuria.

Di tutte le influenze fi,iologiche, In più frequ ent e è l'm u· lazione. l nf:Hti, tJttnndo l'ovulo dalla vesmola di GraaL i vas i <lella uterina, souoposti all'azione dei nervi vaso-motori. e lasciano es:;udare 1 l mestruale; vi ha 10 ciò nn fen omen o nor male: ma in qual che il sistema nervoso. eccitato, :-.11 altre quelle dt> Ile fosse nasali, dello o dei polmoni, e di li1 derivano re rte epis tassi, ematerne'l cd e moLLisi, che si considerano come feno men i di tle' iazioue delle regole. La parte dei falli di :-ono stati infaui o"servat1 pre:-;MJ femmine mal me:<truate o isteriche. A queste medesime influenze apparteYJgono anco ra lt' emo rragie per commozione morale.

Tra le in lluenze patolo;!iche bisog na !locare le 11e' ro'' e anzitut to t'isterismo.

Le umot'l'agie nervo:;e sono più frequenti uelle donne. più a sinistra che a destra. io ra :,:ione delle manifestazioni isteriche piit COlllUIIi da tal parte. (; ti acces;.i l' pi lellici .;ono tal\·oltn seguiti da).!li stes,;i accidenti . Il Lancereau\ dice ancora elle lo stato costi tuzionale, che gli an tichi \ano col nome di ,.. tato ipoco ndria co, predispone manif,•stamente a t(uesto gene re di alfezi one Le emonngie in queste malattie. hanno per seùe ordin ar ia Il naso in :.:io· \ eotù, e in etit piit avanza ta l'estrcmitn del gro-;so llltt':.tiuo. do ve ,.,ono ro nosr.iute co l nome di emo rroidi. C)u esto llu.;so sanguigno. 't ualche volla periodico e l'he ha la p'ù grand e sontig lia nza colla mestruazione, può anche arere al tre loca lizzazioni: la vescica per lo più, ma a nche la farin ge, le vi e re-rmatorie. lo stom aco ed infine gli intestini. nostro caso imporla sapere, dal punto di vista eziolo-

11 ieo. che il ha sempre avuto un cer to ingorgo emorroidario. egli ò anco ra le j!!-(e rm enlc nevt·astenico e piuttosto ipot·ondriaco, sem pre preoccupato della propria sa lute c d'o:,!ni piccolo inco modo; di più, come si es prim e celiando un no stro comune amico , ej!li ha sempre avuto la specialità degli amori infeli ci.

" on potremmo conchiuder meglio che citando ancora il t ancereau \.:

«Così , tli ce. esiste tolta una classe di < senza lesioni vasco lari, e senza alterazione del san gue: ' tali emorral-(ie SO\IO sotto In dipendenza immediata del • sistema e si può affermare che 'Luosto sistema c agisca direttamente sui vasi per pr odurne sia la dil,t la« zione , sin il restringimento; ne :-egue all ora diapedesi «dei globuli. piuttosto che rottura delle pareti vas"olari . 11 l'iòch e spi e\!a la mancanza abi tuale di i e )) (l) . y ... *

A mnggioro conferma dello studio cliuil:O surriferito . mi ,;i perm etta di aggiunge r t' qni una succin ta. esposiziò ne di alcuni altri casi occorsi mi , di emorragie, dovute pure. a ffil ll avviso. ,L disturhi di inncrvazione vaso-motorin.

Oss ERY\ZtONE 2".

'\el 181)0. il sig. F ., ufli.:ialc commi:;sario della H.. )lari na, la cui famijrlia l'i "ieùe a Livorno, mi chiamava a curare un suo fr atello colpito ùa gr01ve emollisi, nel corso di una tubercolosi avanzata, di cui mori pochi mesi dopo. Fra le donne di ca.;a che prestavano le loro affettuose cure al poverelto , v'era un a giovane cugi na del mala10. Dopo la morte ili •Juesto, la rimase tr·istamente impressionat:l. che s'e r·a tìtto in rapo di nver con tratto la stessa malattia. benchè non presentasse alcun sintomo di non val.;eru le celie, nè le esortat.ioni di congiunti ed amici n farle scacl'iare quel pensiet·o di cui sempre parlava; anzi. indicava come del suo male l'npice del polmone sinistro. dove accuso va 11n dolore come d i costrizione. l 'n bel giorno \ enu i chiamato, co n nn altro medico della rillit. allc·tto di quella J'<1gazzn co:;temata da una copiosa emop10e, cha semhrava fo.-s e il co uferm are il :.UO tr·1slt! presentimento . La ralo{azza avrebbe dovuto avere in q uel torno la sua mestruazione, la quale non fece allora che una debolis,ima e fugadssim,L comparsa, mentre l'emollis1 durò discrelanwnte abbonda n te giorui. L'assenza d'og n i sintomo ti.;ico. la mancanza di febhre, ecc., confermarono poi il ,o:;petto che si trAttasse semplicemente di una deviazione dell e regole, a cui non ùovrva essere un disturllo vasomotorio da in seguito alla forte impre,.:; iune amta per la morre clel cugino ernottoico. I nfatt i, la l·i na fin i per pe rs uade rsi de l vero df'!la s ua -alute 1'11e contrnuò a prosper·are; se ne andò in campagna, dondP torno in huoniss ime condizioni rhe durano tuttora. · eina uffi ciali. Egli t!iceva di non stato tossicoloso da lung o te mpo. e di non aver avuto altro IJrecedente patolo!.(ico. errello un !lusso emorroidat·1o piuuosto copio'o che da •·rrca, lrc anni s1 pregrntnva a!JIJnstan'l.a regolarmente ogni :W :30 giorn i. L:• per·dita o::angnigna, pero. non Pra più ricomparsa da tre ed egli dicl1iarnva di e"srr,r sentiro poco l1ene d'all ora io poi. onde aveva accelt.llll contro :-un di far l'onl rnanza in cur1na, ,;p<'rando di nver meno da laH11·are. Sem hra,·a di ,·arattere malinconiro. clil'l"'o e solitario: clel a·Pst n ,.ra alto r rohu.;to e l1en fornito di pnnni,·olo adrposo: all' ascoltazione, 11011 si sentira rhe quakhe rantolo in rot-ri'P •ndenza tlelb .;ottucfa.,earf':'ini:-tra: non ott us1ta. oè altro sint omo che potessr far supporre un In hercolarP. La tempemttll'll. solo due \'ulte. ,af i a 2 .d disopra del normnlt'; lo :;puto. nonostante il largo nsu di er:.rotina cd acido si manLcnnt' abbondante e '"ll;.(lll gno per una quindicina di ,!.tiorni. si cb iJe perù altro se!!uito e il paziente non llepen punto. malgrado la tlegenza di un circa. in lo cali' e scuro e per lo piit chiuso, perrl11., s'era qua si :'Ptnpr e irt navigazione: onde, all ' usci ta dall'infermeria. potè mandali' $11 alrra nave ••d occu pato come marinaro di coperta.

(t) l>maturia ed emorragie nevropaliche, cUn., del prof. LA:-iCUEAUlt • ìn degli Osptlali, nprlle. 189'!

Si fece diagnosi di emort·agi:: \icar·ia; e dato il temperamento mela uco nico e ipo comlriaco dell'incliviùuo, oon i· improhahile d1e tale deviazion e del llusso abituale. ahhia avu to luogo per quakhe straordinario eccitamento del si,tema nerroso . I nterrogato in proposito, il paziente, per il suo co ratte,·o chiuso e scontroso, ris p ose sem pre cou parole eampagna d' i:-a ruzione AIli evi del 1892. essendo io medico del Plflrio t;ioin, s1 presentò alla v1sita il marinaro

..-\. Pisr. n i, di \ enezin. bruscnmen tp collo da shocco di mentre attendeva al .;uo lavoro di ordinanzn, addetto aiiH ··u- tlelL\ t•cademia navale, si presenta nel giugno di que._,·annu alla 'isita per r ichiamare la attenzione sulle sue urin e l'he sono molto scure. qua.;i nere. Di ce che, fin da un anno prim·t di entrare all'accademia. cominciò ad accorgt>rsi rh!' lA 'SUe urine apparivano colorate in rosso ad intervalli piuttosto lunghi; che il medico di casa sua ave\a rin>nosciuto la presenza di s tngue nelle urine ;;tesse, ma non ne :H e va fatto alcun conto: dte il fenomeno dorava ortlinariamrULt' pochi giomi. e che, anche in Accademia e a bordo, a\eva t[llnir'he volta nutato la cosa, senza annettervi importanza. perché non g li dava iocomotlo alcuno.

Luigi L., d'anut l 6. di Casal allic\'0 del ?"

L'ematuria nou era però mai dorala cosi a lungo. nè era stat.t inteus.t da co lorire qua =- i in nero le urine, come questa \Oita. li era sempre intimamente c·ommisto all'orma: esa minato a l microscopio il :-;edimenlo. ;:;i rinvPnnero copio,isJ'im e emazie e qualche cil indro renale CMI ituilt' interamente di dohul i onde l'emorragia dowva certamente t\\er sede nei reni . .\ parte l'ematuria, la salute del Lan'( era et:ct>IIE'nte, aveva aspetLo llorido e sviluppo ,;!:periore alla sua età. aveva partecipato semp•·e a tutti gli esercizi ed una sola volta era st:1to in infermeria per una tonsilli te. L'emat uria dopo una decina di giorn i andava

'I' rberva,·o dr studiar meglio questo caso interessante di ematuria renale recidivante da più di tre anui. IJnando il L. -renne licenziato dall'Accademia percltè aveva gia ripetu to un ànoo. e. •Juantunque molto st ud ioso, negli esami allora in· corso era rimasto tlisap(Jrovato in parecchie materie.

Essendo ahha stanza rari , e spesso male intesi, <1uesti casi di ul'ia senza apparenti lesioni organiche, mi permetlerò -a o di raffronto col caso del ten ente t;. -di npo r lare un a -osser vazione, che trovo nel resoconto dell'a nno 189 Hl i della Cli nica chirurgi ca proped eu tica dell'un iversità di Pt"a. e-> posta dal mi o amico dott. Gio•·gio Paci, assistente a quella catted ra: « 2• (pal{. 57). Tonelli IY10vanoi, di Ba'.!n one, di ann i 6(), co niu l.(ato , possidente. L'uretm era lar).!amente perria, minzione normale. rincontravasi la presen za di calcoli o di tumori 'escicali. Jl sang ue (i n poca quanti tà) era intimamente mescolatn nll'uriua; e all'e:;ame istolo,:ìco. oltre' la presenza dei ro ssi e tli alcune celtu le del l'epitelio vescicale, non si osserva altro. Per parte dei ren i, ni• molesti e, ne aumento di voi urne, nè spostamenti. lavande vescica! i, acque alcaline, balsami ci. Drr1enza: to Esito: mig li oramento. »

Febbri Malariche Di Sahati

Contrthuto allu studio della patologia della Coloma Entrea per il dott. Eliseo Fr•oeeaeo .uoz:ceui ttnente medico del 3" Lattagiooe inwgeoi

La Colonia Eritrea, clte fm l'una e l'altra delle varie regioni che la compongon o. olu·echè pet· altri riguardi, tanto ditrerisce per il clima, per' l'aspetto e la con li gurazio no del suolo, per la vm·ietit e il succedersi delle stagio ni. per llor·a e per la fauna, presenta anche notevoli ssime dill'erenze in rispeLLo alla sua patologia. E come riai lato li"ico riem• tfuasi impossihile arrischiare 11n giudizio sintetico non ermneo s ull'iotei'U Colonia a colui che ne abhia \"eduta soltanto uon qunlurHJue delle sue par·ti, cosi pure d2l Jato patologit'()

•1uel medico, che ahhia la pr·ofessione io uno ,-olr• dei presidi del nostro p05iiedimento africano. non può •l•re di a\'er ncq uistalo esalt a conoscenza di tuue le forme morbo.;A che altrove predominano nè d'essersi fatto un "iu .. t., ,.. concetto del •·ome lp deue forme si com pot·tino nel loro svil up po, nella loro estensio ne, nel loro carattere, nel Joru decorso e ne-lla lo r·o durata a seconda delle diverse località e n second n degli individui delle diver·se :-azze chr es:-;e colpisco no.

1:iò che in materia di medicina è stato li nora <( 111::cri tto dn1 colleghi della R. )l arioa e da quelli del R. Eserci to si riferi sce in modo esclusivo a .\l assa ua. e )lassaua posta sul mare , nella zona a clima torrido. circondata dal deha la sua speciale patologia. hen rlilTerente da •r uella t'he olTre. n•l esempio, Asmara t'h•• sta a 2300 metri di allezza, che di clima relallvamente rigido e che ha il terreno circostante presso a poco t•gualc in ap parenza a qnelln deii'A!!ro Homano. andar a).!li es1rem1. drè tali per condizioni climatiche e telluriche sar<'hl>ero ' due punti testè nominati, anche i luoghi intermedi tlivel'non poco :1l riguardo. r la :;tes:;a Sabati, cosi pros'Jma alla costa , dà nel ror·sn dell'anno rnalallie che a Massnua esistou rare o non e &isto no all'atto.

Uggeuo tlel presente mio scr·iuo so no appunto le fehuri tla malar ia, che ebbi largo campo di osservare a Sahati mesi add ietro, quando io mi trovavo t·oliL a disimpegn are il serv izio febh ri intorno a S. E. il clte co n si gran cura prende semp re a cuore il !!enerule benessere della Colonia, impressionato dal nume ro non indilferente di militari cbe. pro\'enienti da Sahall, rico' e1·a,·ano all'ospedal e. mi richiese di un a de:tagliata relazione , nella qu ale per buona parte ehb1 a scm ere 4IUa nto in app1·ess') andrò esponentlo.

Salt ati, per chi lo ignor i. dista da chilom etri all'incirca ed è il pres iòio dove fa rapo la ferrovi a.

Seue un tempo di una !!l'Ossa qu es ta dipoi ru ridotta a proporzioni assai min or i ed nuualmen le non vi si trova no di che due compagnie indigene eù una cinqua ntina di soldati bianchi addetti a servizi special i. ahhar·accamenti abitati dagli italia n i .;o no fablllicati Ili leJo:nO e e stnn quasi tntti in ba$SO pr·esso la co,idella t'mtca. format:t ùa una hreve vallata attorno alla quale sr levano a t:nisa d'imbuto alture su cui iurono ··ostruiti i duP for·ti. l degli {l) sono invece piantati ptlt m alto. appe na fuori della ri n ta. lontani dalla non pilr eli Lr·erento metri.

La r·egione che comp rende Sahati va soggella alle pin;.r:.:ie invernali. che, con pochi giorni di variazione dall'uno all'alrr·o anno, cominciano in dicembre e. m·endo il massimo di frequenza in !fennaio e febbraio, finiscono nell'apr·ilt'. e. se il suo aspetlo dal maggio al novembre non pnò imma ginarsi nè più at·irlo ni• più bru llo , nella stng ione piovo sa cambia assai fal'endosi verdeggiante e rivestendosi di el'11a . che, n seconda della mag!.(iot· o minor umiditir tlell'annala. cr·esce più u meno lilla e rigogliosa.

Il lerreno. di natura essrnzinlmento vulcanica ,., tutlo ' cosparso di colli ne di poca elerazione. elle ;,olate e inòipendenti tra loro e che son costitoite da uwrne ar·gillose r·rc·opt>rle tJIIll,i do\ uoque da formazioni tradlltiche. La \'e!{etazione arborea, tranne cbe verso Sabarguma dove i• di molto più ahbondnnte, sì riduce in generalt> a qualche euforbia e a (J Ualclre cespuglio di mimosa e soltan to lungo e pt·esso le sponde dei torrenti crescono pianle sempreverdi e di nn fusto un po' pilt grosso.

Malgrado che numerosi torre nti intersechino all o •n i lraLLro In regione, l'aCI[Ua è sca rsissima, ed è cosi srar:'a che durante la stagione secca, par·tendo da Snhati e òiri- verso l'allipiano, non si trov.'l. da disgelarsi alla di:;tanza di òiciotto chilometri e, rlel pa1·i, CJUast allrt'llanta strada deve percorrere prima di ad un pouo, chi da Sahati prende la Yia che contlnre :tlla Nsla. 1 torrenti ili qui. col loro alveo ricoperto da uno -.tr,tto di fJn P aren n, sono di a.-erutti P. r·an.;.sime volle per acquazzoni eccezionali t' '!!don correre per brevi momenti: •lei rimanente anche st·a'ando a qualche profondità non ,;i talmlta d1 r•ilrovar dell' acqua .

Stando Sahati a 160 o 170 metri snl livello delrnare. i• per clima ben poco òis"imile rla al prosi dee uotare che nella t:npitale dPII'Erilrea, hend1r il ter mometro seg-ni di giorno qualche grado in meno, il clima ri esce, al parn)!one. pi1'1 spossante e piit noci'o a cagione dello sta to altamente rwometrico dell'àl'ia. In IJUella vece a Sahati, dove l'atmosfera t' secca, checcltù ne dican col.)ro che fa:1no e:;clusiva attenzione al la :-cala termoru er r ica e che non distiniwono quanw si dPva attrrh uir all'uu a e quanto ascrivere all'altra t'au;a, c meno sciroccoso e quindi pi:ì sopportahiiP. Di que sta mia affermazione prO\';\ il fatto che dur.mte J' e,;tate del 188X. tllland o no n s'erano peranco fatte tfnelle comotlrtil dr abitazion e chr ora al co nfronto non lascian punto a de,lrlernre. in ripeto. parecchi milrtari hianrl11. n pPr rn!\olazione di o per colpo di calore durante la notte. 'ennero a morte in tutti i pr·estdi tli )l a·sau.t, di .\rchico. di Otumlo c di )[ oncullo. mentre che a Sah ali non allora a verilrcarne a lcun ca·;o da esito letale, quant un tr ue la tr u ppa pit'r rhP altrov e. adibila n lar ori faticosi ed avesse in egu al pal'lee ipnto a quella campagna di ).{UCll'rn, dre, rnl tPIIPI' auendali per ollre cinqu e me;;i e sotto questo ciPio i suoi romponen tt. arPa tanlr, co ntrihnito a renderli sta nchi. malandati 111 saluto e qua,;i esauri ti.

LE I'EBBRJ UAL.\RI('IIE Dl SAIJATI v si mantiene cominua con leggiere remis:-;ioni che surceùono 1rregolarm ente ora al mattino. ora al mezzogiorno. ora alla sera. Dipoi. tr:unutandosi in febbre iutermiuente. il tipo tJUOtidiaoo o terzano ed i si ngoli sono allor.l d'ordinario completi co n i tre distinti periodi di brivido, t·aiN·e e sudore.

U:ue co.;i r.i rca il luogo lP informazioni piu importanti c quelle che in certo modo possono all'uopo iotei·es... are. d1rò t'he le fehhri int·ominciarono a manifestarsi nella st•conda metà di marzo dell' anno corrente ed aum entando tos to di numero ra!!giunser·o io la rnlggior estensiww. llimrnuirouo quindi gradatamente dal principio alla lin l' di maggio per qu a:-.i aOatto nel mese di giugno. anni pure, co me risulta. dai pochi do cumenti presso l'infermeria tlel luogo , le febbri in parola nrlla stagione susseguente alle pioggia ebbero là p1·edominio . ma ci rca all'epoca del loro svi luppo la d'uopo notare c.he, nel 1892 esse co mparvero nel fehbmio, quel anno mvece. non altrimenti elle nel 1891. ritardaron o a svilupp:11·,;i. rome le 3tr s'è dello, fino agli di marzo l'n si mil e ritardo però non rese più br·eve, i11 co nfronto d t>.di altri anni, la durata complessira dell' epidemia, gi acdtt' per 11unnto ho pot uto ha in !(enerale terminato pl'ima Lntl e le rolte che prima è cominciata, come del pari si i• rontmuata più a luogl) in quegli anni io cui p111 tnrdi eiJhe p1·incipio.

La forma co n cui l'infezione si presenta non è sempre eguale. nt' semp re oll'l·e lo stesso quadro

- Pit'l che lutti gli altri frequenti so no i cas1 in cui l'intlividuo, senza prodromi di SMta , vien collo da febbre alti,.,sinw. preced uta, ma non costantemente, da brividi pi1'1 o Jneno inten si di freddo. Per i due o tre primi giorni essa oltre lali due mod1 più co muni di sua manilestaziooe. lu malari a sia negli italiani che negli intligeni diede anche altre forme e, se mancaro1HJ le perniciose non fe cero, da un canto. difetto quelle con as petto tifoideo. eome-. dall' allro canto , oou notarono rare le feblwi err ;Hiche ('O U periodo indetermin ato e con paros sism i incompleti c le larvate senza Yariazione nella temp era tura del t'Orpo.

Questa ;. la forma che più comunemente i.· osservata nei $Oidati hiauchi; nei neri ebbe inrece predominio l'ioterrnitten te comune quotidiana o terzana, e mentre in quell t gli accessi si verifì ca moo più rrequ emernente fra le 1O antimeridiane e le :? pomeridiane, in avV"enivanu nelle ore re:;pertine C! dura nte la notL t.. .

L;t durata dell'atta cco. d'ordì nariCJ entro lo di quatu·o a sei ore, non ,; p1·otrae a luogo, e la fe bhrc che, come fo accennato, aniva in general e sopra i i O .8, oltrepas:>a tah·olta i i-l o e s't' vista perlina i 1-1" .8. Ciò nonostante l'infermo non dimostra nè nt- so,-erchio abbattimento: si sente relatiYarn t! ote bene. mantiene perfetta la coscienza. accusa leggiera •·cfalea e più che d' altro :;i lagna ùi dolori agli arti inferiori ed ai lombi. Molto di frequente inoltre esistouo durante la pil·essia dei di,turbi da parte dello stoma co, che, noo tollerando nì• cibo nè bevanda, . prese nta una tendenza accentuata al vomito: da parte dell' intestino invece, (1unndo le funzioni non :;i regolari. sulla diarrea prPvall' la 'titirhezza.

L1 milza nel pl'lmc> inizio, e in molti ca"i le!!'greri, t'· ben poco diversa per 'olume dallo stato oormllle; ma. ;.:li acsi ripetono e la malattia perdura. un inJ,!rossaruento piu t> meno .;ensihi le alla palpa1.ione può riteuersi comP un fauo •Juasi co..;tante, senza che in talnni iodiridrri fur·onn co n·tatati riPi tumori splenici di c'clll,i (lerevole.

\ Itri sintomi. per importanza e frequenza secondari. s'ehlwro talvolta a r·rscontmro. e fra essi, oltre l'erpete labiale dre non rli rado s'i• visto su.;se;:uire agli accessi febbrili. va rnerrzionato nnrhe un certo t.:radfl di itter·izia. io modo manifMtanri.;i rol pr·olungarsi della malnllia.

.Xessun caso, s tanr e le forme relativamente leggierr. elle in generale hn d111c, l'infezione, eh be per esito In morte e .;ol pochi ss imi , !\i:r dei ri coverali all'ospedale c he dei curati pres.;o l'infer·rneria di Snlrati. conseguiro no postumi di rosi ..;Pria impor1an1.a da per la completa g uarigione il rrnr. palr·io o, se si trattara di ascflri, da dover esser a riforma siccome aiTPitl d:1 lesioni organiche incompatrluli con nn nlt er·iore huon 'e rv izio. - Jn ge ner ale la dnr::ra della malallia non i• troppo lungA. nè la sua per,isiPnza ,j dimostra gran fatto ostinata. Cessa piuttosto fflcilmente. rna con rruasi altrettanta facilità dopo un periorlo di re.npo più o meno lwevP. 'a soggetta a recidifare, specialmeniP :;e l'indiriduo che ne ha di recente MITer to si espont' a fatil'lre e a strapazzi. non o-;serva le r·egole i(fieniclre piil scl'upolose e non rontinua nrlla cura an timalarira :1ll'uopo indicnta.

'f; lli. nel sono i fenomeni rnorhn, r •tuest'anno nelle feh.bri di Sahali. che. se non per ri:.wa rdo al loro car'.tllere periodicn, rl m•>do rlt tnr:;r li acce3 si e per la tumefazione cit•lla mrlz., cii'\ uno duhbiamen le tenere :i minsma malaric:o . sempre per:'>. 1 l. · · q 1· p"l' l' ... ù•l'1etro si trovarono a prP,t:u· "en'IZrO lllP (l'l. l U:t l r n · a "ah alt, 11 ,arono nn ngnal criterio nel :,!rndÌL'i\rc• la ù' quest e ft>llbri, l'he nrlla :'Lagione alle tu tti gli ann i predominarono: ma taluno ehlHl a. rornr fclJhri reumatiche. tal a ltro come Lifoidt dr tlll.l forma 'P el' illll) ed altri ancora come fehbr i dimatie.hr. . . be n vem in genemle ,·odeste man1festaz1orrr rnalal'il'i te. per ell'cllo for se del cli ma in relazione altJLHlnlo da quelle d' l rali a, e a prrma uu.mt.l, c·asi isr>lali e :-;peciali, si pnò rimaner drrbhio:-i sulla dragno:<1:. ma l'i1r siano reumatiche e che tali e.;ser state ne!?lr anni pa:;sati, nessuno. credo, fra quei t:olleghi el1e t'hl1ero largo campo di ossenrarle, vorril ora ciò r•irenPre. sol .che faccia considerazione al loro carattere eminentemente epJdPmico, senza che a darne giustilicazione interven!.!ano inll uenze atmosferi che ùnratut·e e straordinarie.

Pariment i l'ascriverle ai hacilli .;pecilici del tifo non mi 'ernura punto conforme al ve1·o, oltre che per i :sintumi e il ti ecor·o che e'se presenta no, anche per il fallo di .;apere quanto siano stati in addietro e quanto siano qui tnllora relativamente rari i casi hen constatali tli una infezione.

\ c\ ,•siste, irrlin c. maggior ragion e di doverle con:;idenue co me febbri rlirnatiche. perchè, sebbe n non .; inno perfetlamente couosci utc nella loro essenza e heu car:uterizzate nel loro quadro nosologico, pnr tuttavia iu generale ce ne siam formati un concetto ben diiTerente. E ancfte se poi, ;.!ÌII:.ta il lor nome di climatiche. si volesse mettPrle m qualche re/azione co/l'acclimatamento e per cusì esprimermi. come un'esplicazione della lotta che /'indrviduo de\·e combattere per acquislur·f'adattamento ad un amhll'rlle co.>i diverso per rispetto a c/i111a da quello in egli i.· nato; il r·itenf'r·e dint'llit·he t[ueste febbri di Sahati mi parrt'!Jlte davvero uno strideute nonsenso, ùal momento che pur gli indigeni di ogui reg-ione della Colonia 11e largamente SOJ;J.(t'lli. l lmwdti poi, in paragone degli allri, hanno olferto, come pa r·ticolal'lneute vedremo in appresso, una mag;.:iot· proporzione dr colpiti. perr.hè la razu: nera, secondo lt• J ..;senazioni di moltissimi autori. è più che In Liauca stente al miasma malal'ico e perchè, dato pur· cile le dne razze possedessero per il dello viru::; la medesima recrrrivitil, trovandosi IJIIÌ i bianchi in condizioni fisicamente rrtleriori. dovrebbero egualmente dare un più largo trrlruto al male in \'irtù. se non del principio eire in ria ordrnaria ammalan semvre più facilmente 'Juelli che wenu Iran normali e \ igoro:;e le funzionr vitali .

. 'ncer·la fa duopo che venora SOIIlll1ÌilÌSll'illU azrone meno 1 • " ipod el'ln icamente. inquantorhì• ben di . frequenl•• l :nt>tto benrfico vien meno allol'l.juaodo si facCia d '.nerlicin ale per via interna; per quella I'Ìa. t'roH.._ dte .""a"sorhi men lo il più delle volte noli si pre-la, a t'U:,!IOne o dell ' in toller anza o :lei catarro di stomaru, rhe. come di notare. quasr la p1'··-sia.

.\l a, :.e per isl'lbrlire la diagnosi non fossero suflìcrenti i fatti clinici sovradescritti e le consider·azioni testè esposte. verrebbero nella circosta nza in soccor·so anche i criteri desunti clalla ter·apia. La chinina, infatti, meglio che gli altri antipir·etrci, si i• dimostrata efficace sia nel tr·oncar·e che nel /11'e venire gli twcessi febb rili, ma per aver da essn una

In tulli quei ca<:i, quindi, in ,· 11 i pet· l'intrnsitil e la rlei smtomi SI richiede,·a un piu pronto e p1u Slt•uro inte1 vento. ho di regola pratirato le iniezroni ipodermwhe . ar·cordanrlo la prel'erenza al hicloroidralo sopra gli altri rli chininn. Parimenti, col ttll tm•todo tli cura. ftii'OUo ottenuti risultai i olrremo!lo anche dal capitano Orefice llollor ne l c· ul l'l'Jl81'LO, r re>'SO l'ospeda le militare di rlt'overati quei febbricitanti che provenrvano da Sahntt. anzi presso l'flspednle J'enìcacia del rimedio apparve atl!·or pin ev idente. perehi· gli ammalati, passando a cin vr d mmsma non h 6\ a, ' · . . .·.t • ·otto l'·1z'rone di po1'11e tlo"r dt dl inioa, non >enivano d'or·di nario più incolti cla ar.·esso febbrile, mentre che ,·oloro i quali r·imanevano tn ·u ra a Sahati, rontinuando a in un ambiente t>m inentemente malarrco. 10 orza o " · · ,. . f r·e eli nuove reinfe· · ·d· · n appe na zioni. an dava no soggetti a freq uenti rerr 1\e no . rlall'uso della chinina e talvolta nuchE' nnel male quant unque non si cessasse dal ,;ommini stl'f\ 1' loro giornalmente il rimedio .

Di notevole' uiovarnento, nella loro qualilit di tonici e di di mostrarono pure i vari compo"ti di P i preparati arsenical i, che co l migl iorare l'allernta crasr sanguign a contr ibui va no a fa r r is tabil ire• più prontamen te

1J'i0 1.1-: f'I•:BUlll 11ALAH1CHE 01 SAHATI l'ind11 iduo e a I'ÌCondurlo più presto .tllo stato wmpleto di guari,{I<JIIe. Ed 111 propus ito va eziandio notato elle se la COli\ enza s1 rende uei bian ch i assai IJI ù 1Jre1 e col mandare .:.dr iuft•nni nei neri inrece essa rien .meglio farorita dal di .\1 as,.,aua; fitUo que,to rhe, indipendentemente cla altre circostanze. credo sLi.t in r.-lazrone colla 111ag;:ior o minor con,·eni enza cht• onre il t'lima drlferente adr indi' id ui delle due diverse 1·aue c culla magg rore o rniuor·e encr;.:ia ritale cbe gli ammalati presentano 111 un luogo piullO:>to che in un altro. es;;en1lu l'altipiano, alle sue rondiziuni climati che, p11r l'onfacente al benessere degli europei di quel elle po,.,sa essere la l'l'grone ltttssa, mentre elle l(uesta. ralta forse eccezione dei me,;i pi11 t•:ddl di estate. riesce dimora meglio adatta ai neri. che coll e loro misere ab itazioni e coi loro st·al'si illdtunenti mal si !JI'Oit'ggono dall e no t• ire inlluen1.c degli agenti almo,.,fPI·ici.

!!l'an lun "a pilt frequenti per t·i:;peuo al nnm er·o. in l" 7' l . base, npeto, a tali osservazio ni. si prescrisse c 1e. ms1emt>

8 una 1·erta riduzione nelle ore del lavoro, le in modo che i soldati non f0ssero .costrell1 a la nolle a Saba rgu ma. Le po•: per ri){uardo alla loro posizione si ritenerano meno soh(•rdiu atameute ai locali n10ti disponibili !'tl alle csJ!!euze del serv izio, furono o in tullo o in parte sgomhrate, facendo passar gli indiridui in altri abllarnccamenti co n dtversa e mi dior ubicazione. Per evi tare, infine. con roag;!JOr "' .. fadlit a le ricadute. in lfualcuno de• reparti di truppa pllt

1·olpiti si ehbe cnra rli somministrare piccola dose di chini na, con speciale solda tt bianch i ecl a lJ Uelli usciti di recente ùa 1 dt .c ura. . ljual e sia stato il apporlalo da sdTalLt •nezz1 pre,en tivi , intesi a togli ere. per Quant'era po:;sihile, le condizi oni che potean fa ro r ire l'a ttecchi re del mtlle. non mi ri esce a"eYole il dire. Certo 1\ che le feltltri ebhrro considererole e fo•·se l pn•"et.fimenll 1,.:ieni ci . che nella con tin.!enz a sr adottarono. fut'tHtO tJUP.i pochi che vennero consigliati eia/le os· senazioni. fallE' auehe negli auni precedentr. sol modo ùt sviluppar·si e comporlal':-1 della malattia. rhenrl o l'iiC\'310 cbe i militar1 ptù ,(ra,emente ammalati era110 quelli che arean co ntratto 11 mi<hmtt nella regione eli Sauargum a o solfermandost id di giorno. ed a,·endo pur notato t•he. dentro l'amhito quelle Jocaliti' e Queg li ahharacrarnenti che si trovano più vicini all a co nca e più hassi, in pa ragone dell e abitazio ni 1'11!' se ne stavano più e più alte. dava no sempre fou· bri eitnnti. se non più gravi per ioten silil di sintomi, certo tJuella avnta pu il passato, sebbene a qu(lst' uhuno rtnon :;i pll::;sano ricavare che assai :;carsi per numero e di un valore mollo incerto. E tah dati, oltrP r. he per esser io sè stess i mancanti, riescono dal lato sanitario di poca utilità ed imp ediscono tli trarre al propo:>ito le deduzioni e co nclusioni che si vorrebbero, , nou , enendoci . 'fra le allre cose. ora neppur r Ilo •li conosn•re a quali variazioni sia nnrlata .::o)!getta la prP,itli o di Sahati durante il tempo delle singol e eprdemte, per modo che. nel prender in esame i registri rlegli entrati nei htoghi di cura, restiamo non ui rado incerti se il m:'lg gior numero d'ammalati. che in un dato perinrlo vi si ri scontra, si debba allr ib uire all' infieri r e del male o non sia piullosto l'elreuo di un aumento avvenuto nella

Degli anni 1888 e 188!l non esi!'te prPsso l' infermPria di Snhati alc un documento, mentre invece rilera chf' nel 18!l0, dalla fin di feblwaio alla metà di ma!!).!io. pra una forza media di soldati italiani. appanenenti per In mnssima parte ai carda tori, l 00 vennero ricoveratr all'inft•rmeria e :;o alrospednle militare di 'h fa d'uopo rwtru·t> che da tali tlue cifre non 5ono stati parecchi casi recidi,·anti e IJuindi la pet· ce ntu nle di :)1.:; un po' o.;uperiort> alla vera. l' iù rncomplrri sono i tl:Jti dte ci vien lillto di riiPrare per il l KO l. poichi·. alla forza totale del pre..;idio, ci rimane ignoto anche il numero degli entrati all' o,;pe· dale e possiamo ::;o ltanto riscontrare che della cornpn,!!nm cacciatot·i, di stanza allora a Saltati, i·3 iudivirlni furono cnt'ati per fehhr e presso l'infermeria, cosi, co mputnwl onr· a f.i.() uomini la forza, 'i ottie!le un pet· cento di rlrf' perii deve ro nsiderar·:;i inferiore al reale, stnnte che i11 rome arrennato, non son i rit·ovPratr

Del pari lasciano molto a desiderari:} le indiraziuni ··Ile "i riferi::cono al 189t. dalle quali no n riesce pos.-ilrile dr ritrarre alc un dato rirra i militari birmchi . Per ciò eh e rignar·da, in,ece. gli la cosa corre un ptr' tlirersa, e dall e cifre esistenti si può dedurre con una certa esattetza che il .25 per cento della for7.a dr ?00 uomini venne ricoverato nui luoghi di cura durante il trimestre in cui ehhe predominio la malattia.

Qu ei dati soltn nto dre si rillettorro all'nono in eot·,o s'è avuto mezzo rli raceog li erli in modo completo e pesi tiv o t' in tutt i i lot·o partico lari , tt·ovandosi tuttora pr·esenti qnei r1·p;u·tr l'Ire rlieflero gli ammalati ,, da rui lro potuto ,tttin!!ere informazioni che mi si rendenuto per dar delle cifre il piu esatte.

E, 11011 solo tlal lato dell'esattezza. talr c•ifre ..;onu iuc'OIIl· paraltilmente più auendilrili Ili quellt> S()prac'llate per , 1no 1 scor»i: ma, pPr non l''''"'''si tl ur.cnre rl terrrpo d.,IJ'epiclemia t>llettuato alcun traslo r•1 ùi entllir. haun u auche il vanlal!:!io tli e,;prim .. re con pre.·iS:un., il .:rado di t•stensi&ne a l'ufo dalla malaria -;upra tllta truppa drr tennP ,u,r dimora a dal prirll'ipio albt fine deiJ','IHdf'lni a.

Cum inciantlo tlai :-.u ltlati indigeni rile\ iamo che"" s. :JH indi\rùui , num rro che uon dalla IMza media ma siiJbene da l totale 1leg li ascari t;he dai primi di marzo a 111t1o 111:1 ,.:giu elrhe ro in Sal tati nua piìt n meno pe rm anr'Jrza, furono co lp iti da lla feultre e riPi .:>z:l eolpiti l :lx :-.otlo cumLi co l !asciarli in ripo::o presso le compagn ie, mentt'l' li8 enlmt·nno all'infermeria o li aiJ'o.;peònle.

La per,·ent nale tjni ndi dei colpiti a:>ct>nde a :) l, l , ma "'"a llrHt nt proporzi onalm ent e ed egualmente ripat·tila fra le vari e unità del presidio. giardrl' le t'Orltpag ni e dc•l :l" hnuaJ.dione indigeni ehhero :1 clar·e oltre un terzo in meno d1 ammalat i, a l'<tiTronto con quei reparti che, per le ciel it.io. han Jo vu to tener permanentclllente gli <ht':tri alla conea. dte. come fed dinozi notare, St i· òimnpiu di ugnì altra localitir mal:>ana.

E alla maggior insalubrità della conca s i tleve in parte nttrrlruire la rag ione dell'alta rifra di morbositir che hanno dato italian i. i quali appunto avevano in basso quasi tuili i loro ahharacca men ti. - Sopra 92 militari bianchi, compresi, gli uff iciali, 84. so ll'erse ro della malattia e degli 84 , senza ten er· ca lcolo 1lei cas1 recidivanti, 36 entr·at()no in cn rn pre sso l'ospedale di )1as;o;a ua. La pet·centuale complessiva s'eleva quinòi ad 8 t , l , notando che ce rti reparti , quali il treno c le sussistenze. se -i prendessero in considerazione :;eparatamente. darebl•ero l'enorme percentuale di non accen nava a cessar tosto e tosto non mostrava di soLLo l'azione dei farmachi adatti allo scopo.

Clu faceta atlenztone alle cifre te:;tc citate potrelJhe venir nell'opinione che l' epidemia abbia a\·uto nei bianc!Ji una heu maggiore intensita, se t'on nn numero tanto esiguo dt !H nomin i ha dato 36 entmti all'osiJedale. Ha dato, ciot\ :36 entrati a quello stabtlimento di cura che è più specialmente risenato eu indi cato agli a mmalati di una cert,t importanza. meu11·e ·opra una forza qnasi qttintupla d1 ascari si i• reso necessario IO\ iarne soltanto l i. - Senza voler escludere che, come la febl>re l'u (Jiù frelJLLente nei italiani. l'Osi sia stata in essi dt ca rattere piu grave, dò che fu anche denotato dalla sua forma prevalente Ù1 continua o tli rcmiu en te invece che d1 intermittente, il fatto trova, in primo luo)!o. la sua ragione nella circostanza che la piressia importa sempre nna dispepsia gastriea e la importa specialmente hlilnchi. per cui '"' trauamento dietetico conveniente rimedio ùelln mas:\trua importanza: trattame nto che, d'altra parte. l'infennena dt Sahati, quale i nfermeria di semplice posto di !Ut.!tl1cazione, non somministrava ai suoi rit'o\eratt. Secondariarnen te poi, si eco me era a mia conoscenza che ben di spe:-."o i febbricitanti quasi col semp li ce trasferimento a \l as ·aua ùi\'enivano apiretici, ho stimato prudente per que l maggior interesse che desta ed e$ige la .;aluLe dei hianchi , far colit passare Lulli co loro nei qual1 il

\'enendo, pe 1 • ultimo , a di:.corre re circa l'etiologia delle fehbr i in p:lro la. non mi che a dir poche <·ose. :-;tante le speciali circostauze di luogo non me prattcali esami nè que,..ti: mt vennero praticati presso mtltta:e. Cl rt.man e ._6 una pnrti colare vnrietil d1 elemeutt paral'sttari per sostenere le manifestazioni malariche scritte

Pe r lo pas:;ato fu da alcuni ritenuto che l'epidemia ra"ione nell'acqua infet ta dei poi.Zi del luo).:o e da al tn che l'o:;se una tlelle pestifere esalazioni che, emananfin da lle carogne dei molli animali uccisi dalla dominan te ep idem 1a. rendessero l'aria in cosi allo . insaluLr". _ 'l a. per escluiiere la prima di queste 1poles1, basta far osservare tanto in quest'an no come nell'anno scorso la trnp pa bianca, che fu la maggiormente ebbe il vantaJ,:gi o di ber "empre e di ser virsi anche per u:;J cuLin ari dell'arqua distillala t:he a giorni altern1 , per mazzo dell a ferrovia, veniYa spedita da mentre soltanto ·•li ascari furono costretti aù usare l' acqu<t locale; e beneh è non sia certo della migliore di sostanze :;aline e di non lievi Lraccie d1 materte orgaotcbe, in tutti gli altri mesi, t:omp resi quell i della massima nei quali. c per la mancanza delle pioggie e. per la evaporazion e. le impurità testè menzionate .bondanti, neanche in tali r ipeto, grazte ali abttudine e alla tolleranza che presentano "Iii·rltlr'' . ' b · o ò6UI. nOI) se hc m:u n no tare la p1·eva1Pnza di forme morbose che si dovessero nsrnvere alle qualitù nocive dell'aetJUa. . .'U· si ha poi quesL'a nno sufficiente motivo per poter tirar rn neanr..he il sospetto r he l'infezione dlpend;u prod otti della putrefaziooe delle rarogue, mquantfldH• le non molte viuime fatte dall' . . . . ep1Z007.Ja luron" tosto o abbruciare o profond amente interrate l l d , • , a IJUa ,. te ,. dali abitato. E anzr al credo che Ira le .n l 'd . l' .., l . . . .ur un'e pl emre t' a latr e" flfo climatico equino non ci 'i amar l'elazione di dipendenza ma sib lwne di semplict> cornrrdenza. e, ·'•ccome entrambi le malallie appariscono io non sono alieno dal ritenere che quellt· c? ndrz,onr che favoriscono lo sviluppo dE.'I srano pur propizie al germe patogelw del lllo cqumo, mor·ho di uravczza eccezionale 6 rl' ·..1 · • • • • , • 111 rnplurssllno clecoJ:,O. che , :;pocw le d, queste regioni ed ancol· sronnsr·iulc• n.ella s.tl<l vera e..;se nza . non offre. malgrado la ùenomiuaImpostagli. rassomiglia nza di sorta col suo omonJIIH> d Europa. u: FEBBHI lL\LARli.UE DI SA HATI 11 17 della mag!!iore o min ore nm;dità del sno lo e dell'aria e a .;ecnnd .t tlel t'alore più o meno e levat o ( 1).

Tal e ipotes1. che a prima giunta for :se troppo non c1 soddisfa pe1·cht> ai nostri occhi si presenta nn terreno t•ssenzialmente rulc,mico. qua-.i privo d'acqua e aiTauo diverso per a'petto da quelln che in altri luo!!hi l' precipuo focolajo de>l riru-. palustre. ultre tÌarci ra).:ione dell'epoca dello ..,iluppo delle fehl11·i. ri fornisce a nche h delle intercorrenti e:;acerhazioni che non di rado :-i osservano duranti' il tempo dell'epidemia. La stessa ipore:.i inollre ri pnò spiegare il mag-giore o minor predominio dell'illfezione

;a seco ntln degli anni e. date lP stesse condizio ni cli mati che. anrhe n seronrln delle diverse rPgioni. rendend ol.'i in pari

.

.. per·tanto, calcolo dei la stagione e del rnunltHilo rn le lebbr·i in modo esclusivo si manifestano. momeuto che ' nativi cercano dr tìssare ··b. e l . . ' " c sse 1:111 yuando la dura co min cia <Id ingiallire. e avutn co nsulerazrone :u peri odi co mpresi in della sta . . l .. . gw oe ne1 qua r

"'_nota un llH;tgror numero di colpiti, •\ mia opinione dJI' ti mr asma da null'altro dipenda che dai proce .. · d' ,· . . :s:-1 l ueCOIII(IIIe d l che al cessar dellt' PJOr!gre e che si vrrificauo in maggiore o minor grado a ,r- age vole il compl·endet·e come a Saha l·guma il "t't'me· morb•geno sia più inteuso ,. come quest'anno in eu' d,., 1 t · ' 1. urantea s agJO ne ID\ eroale, Sahati stata più che mai ridente per la sua vegetazione quasi l ussure!!'g l 'ant", . v "' ::tasi dipoi mostrata tanto maJ ..ana per le •me febi.Jri.

(l) \lln natura td allo stesso momento etiologico vanno, ti mlo IJ:I· rt·l'!•, ascrllte anche lP febbri, elle, in un tempo non dl\Pr'o da 11nrllo di Snhatl, "iilll onfler.srouo pure a Ghinda, localitu, a 1000 metri posta nPIIa lnrermcdoa rra l'altipiano e la costa. a rliulil t•olaUvamenlo mole, dosra ntt• oln Mn.haua 60 chilometri all'incirca e situata in una :rrg10nt1 chf, rlrra di lill:o e 11gogliosa 1·egelazione arborea eol pur p31'tectl"uutn a non rari nti)UliUODi durante l'estate, va so;zgetta, al pMi del territoroo IJI'I' alliludinu sottostante, alla stagion delle piogge della rosta.

·' Ghinda le fehbri furono. almeno nti neri, ancor pm che 11 Saltati, nel tre mesi di marzo, apnle e maggio la compagnia Indigena lvi di stAnza, dtlla forza di t 95 uomiru, ricovtro all'infermeria dPI iuO@:O 98 indhirlul, non ru ntlllll3ndo in casi i recidi l l. E in.:.leme :dl:t maggior l'tplanche forme piu gravi e di riu ostonata guarigione, come rbbe .a rl rollega 8rignone doli or Fl'derrro l'rome potri de$Umerlo anchl' dal rauo cito', tr.L•Iocate, nei primi di giugno, da Ghinda e da Sahalì QUIISSU (luogo esente da malaria), le compagrue indigene tll goarnll(lone nei !l tw or nomiMii, trovandosi pur l'nlrambl nPIII' tllenllrlle ronrtlzloni ogni rappo rto, la eompaJinia. che era a Ghinda, In ronfronto di quella rhe prirna avea >tlll dimora a Saltati, rhcdc nella seconda meta di giugno " olurnnte il luglio una maggior qunntita di ascari ammalati 11er ft>hh re da rnnlarln , che sempre si è manifestata sotto rorma di lotermittcnte, Il più spesso ron pPriodo lungo e indeterminato, ma non raramente :tnche con tipo quotllllnno o trrznno acl accessi carai te.ristici e completi.

Asmara. agos to 1893.

Alcune Considerazion I

sor.LE

MALATTIE DELL'A PPAR ATO RE SPlRATOR\0

NEGLI OSPEDALI DI N A POLI

IN CONFRON TO CO N QUELLE DELL' ESERC ITO E DELLA POPOLAZION E CIVILE MORflOSITA'-MORTAI.ITA'-J.ICEC\ZE E IIIFttii\IE tll

Lettura fatta alle conferenze scientìllche tiPIIo Sll<'tlale oli Napoli Ilei mesi tli marzo e maJ:(gio 1893 llal tlottor r e lic:e souotenenli! metlko ùi complemento

8iynort, Prima di intrattenervi :o:u akuoe r.onsiderazioni :;n lle malattie dell'apparato respiratorio per gli anni I X91-92 negli ospedali militari di sen to il bisogno d'i nvocare la vos tra he nerola cortesia ad awoltarmi: trauerò di dati sta tistici, di numeri. ed i numeri riescono quasi sempre ad un'azio ne lo non leJ!gerò dei q uadri stat is tici rhe i numeri ulti mi. dai quali dipen!lono le mie ro nsi derazioni. mi sforzerò a farmi t:o n l'usata ben evolenza . e ;;pero ri usci r vi. poichi·, la stor·ia è la maestra della vita, la lilosolia della sto• ia ne addita l'avvenire. la fiaccola fnlgidis,irna della verità.

(t)

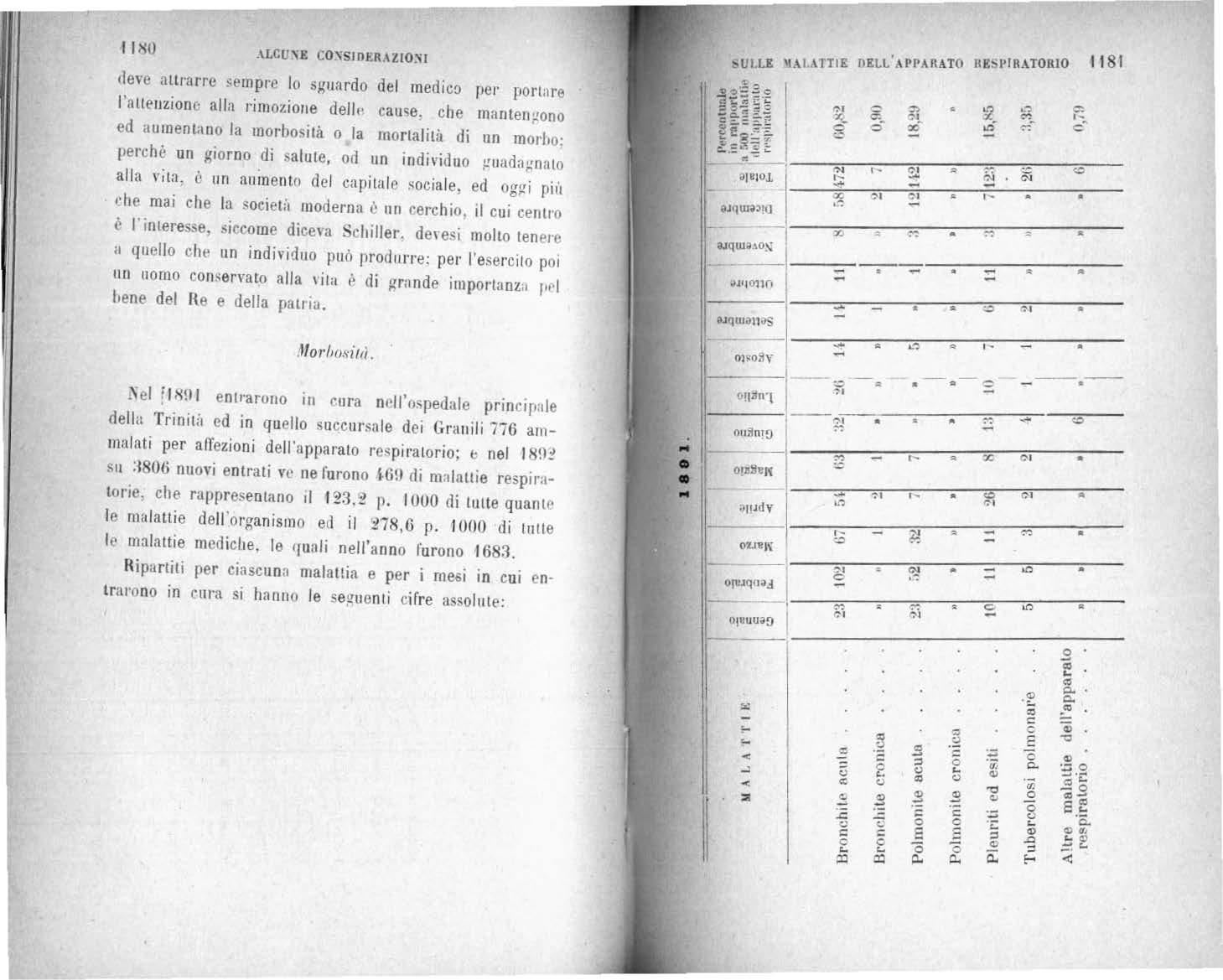

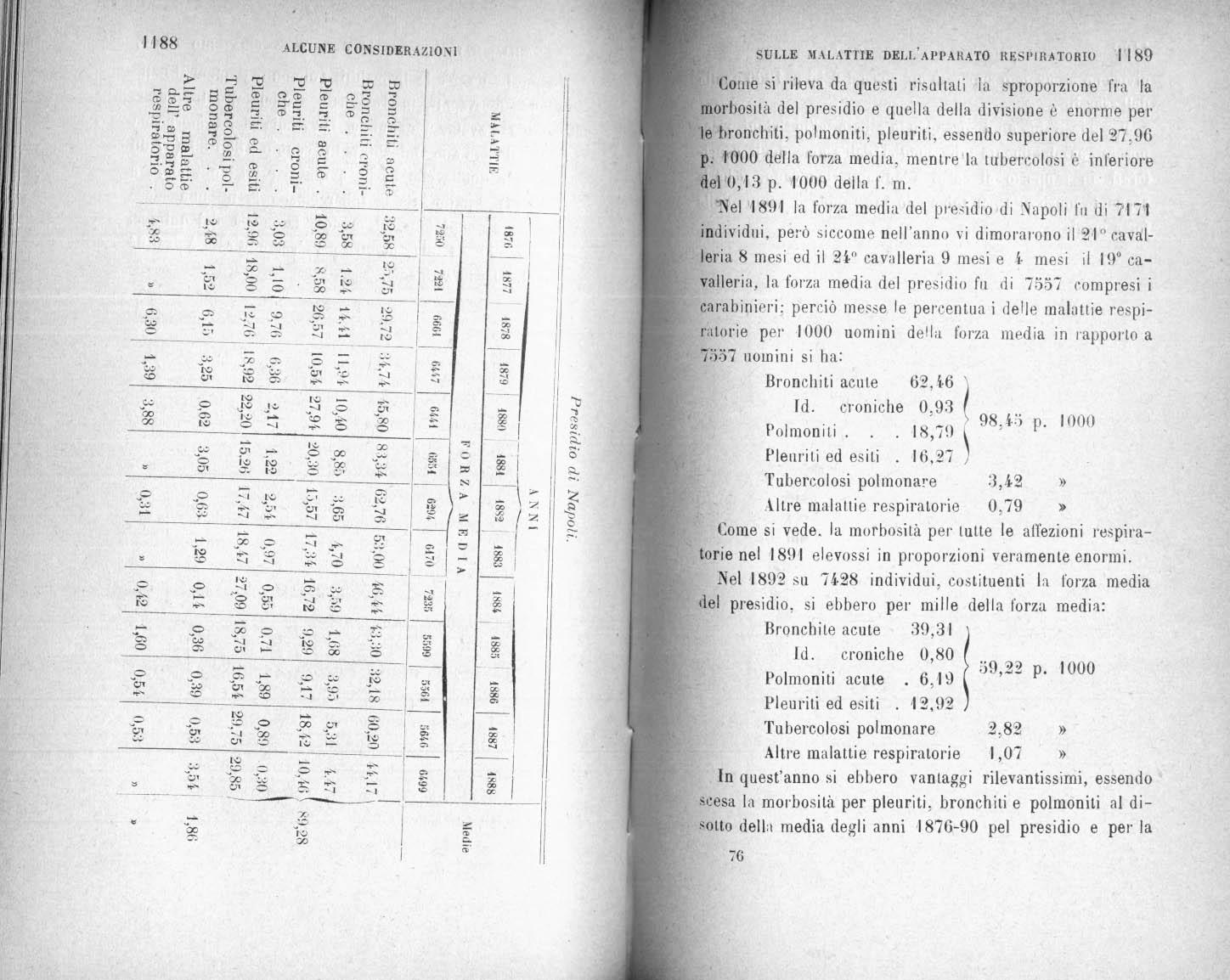

P il uuadro riass unti vo rli 7t storie cliniche degli individui, J1P! <1uall negli ospcdall milltnri •li Nnr>oli rurono prl'di provvedimenti medico-lef(ali imi!Orlanll nel!li anni t8lH·l12, deve allrarrc lo sguardo del medi co per· alla rimozione delf,, che manten!.!ono ed au10entano la morbo:-;ità o la mortalità di un morho: perche un g10rno di :-;alule, otl un individuo guadagnato alla \' ita , è un aume nto de l capila!(' socia le , ed ogç!i pir't d1c mai che la moderna c nn cerchio. il cui centro è l'interesse, sicco me diceva Schiller. deresi molto tener!' a quello clw un individuo può produrre: per l'esercito poi nn uomo conservato alla \'ila f> di g-rande importanz.a pl'l hent> del Re e della patna. i\ el ' I X91 eotr·arouo rn cu ra nell'ospedale prin crpale della Trinitit ed in quello sncc ursale dei Granili 776 ammalati per affezioni dell'a pparato é nel 18!12 srt :J806 nuovi entrati V<' ne furono i-6!) di m;tla uie respiratorie. che rappresentano d t 23.:2 p. l 000 eli tutte quan ti.• le mnlattie dell'or·ganismo ed il :z78,6 p. t 000 di tnlle lt' malattie merlicfte. le lfuali nell'an no furono 1683.

11otll()sitrì.

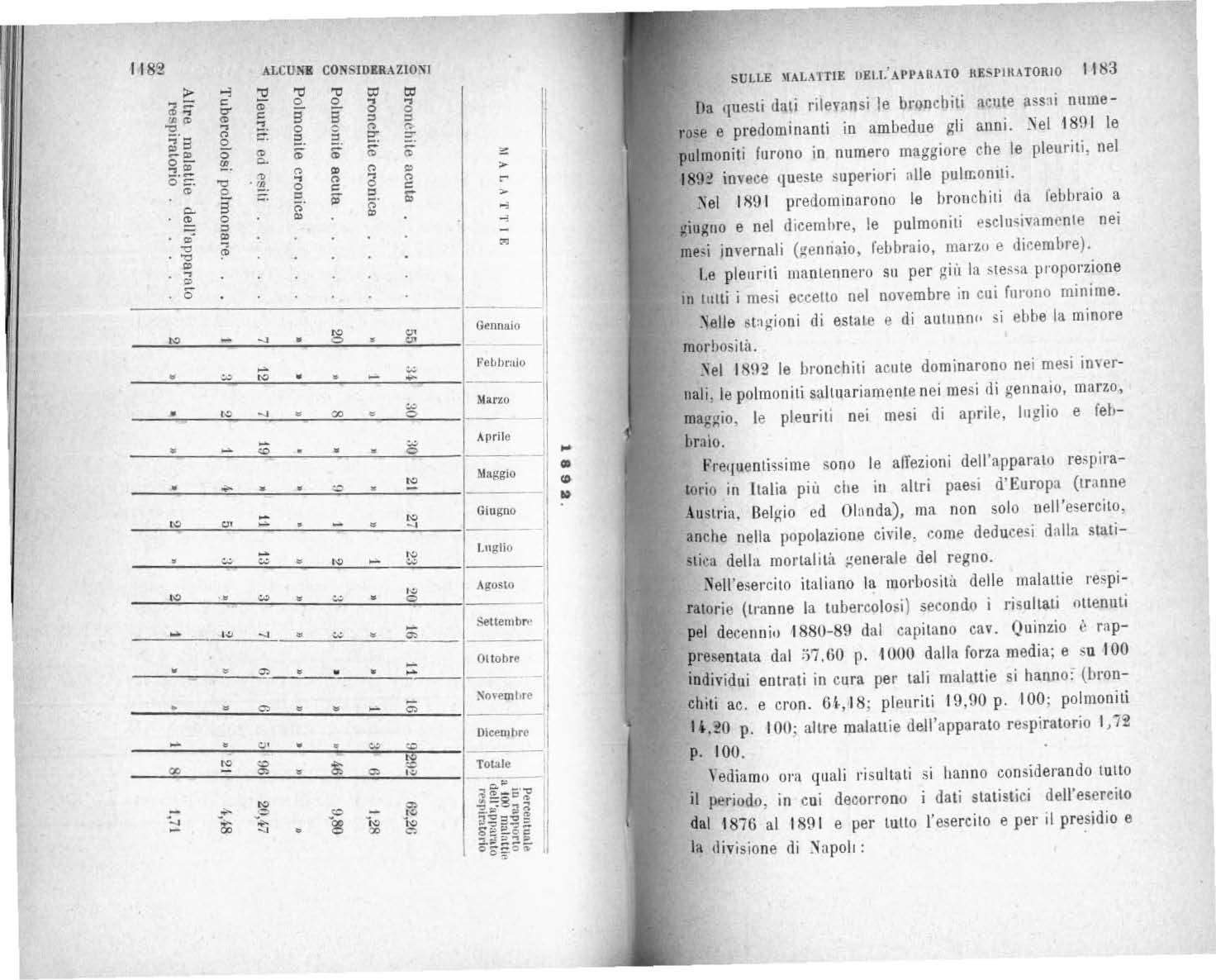

Ripartiti per ciascun n malaui a e per i mesi in cui entrar·ono in rura si hnnno le seguenri cifre assolute: l predominarono le bron chiti da febbraio a e nel d1cemhre, le pulmoniti t>sclu,,vamt' nle nei me.-i invernali (gennaio, febbraio, marw e tli r emhre) . le bronchiti acute dominarono ne i mesi imernati . le polmoniti saltuariamente nei mesi di gennaio, marzo, maggio, le pleuriti nei mesi di apr1l e , lu glio e fehltrai o. f: da notare elle queste metlie risuherehi.Jet·o aneora più elev:He qu :d ora si la qu ota speLlante a.:.d 'i ndi,·idui cu rali nelle utfermerie d1 ··oqto t' ospedal i l'iV iiJ , cl1e 11011 :'0111 > t:OtTIJ ti'C:. I llt' ID lJUeslo quadro. nt> Ut>i rappresentando la staLi:>lÌI'a dell'esercito olislillll per malallll' :;olo gl'individui rurali negli ospedah milita r. e m•lle llll'c>r·meriP di vresidio e ,;peciali.

Da 'lnesti dali rileva nsi le bronchiti acute numerose e predominanti io ambedue gli anni. 1891 le polmoni ti furono in numero maggiore che le pleuriti, nel 189:? invece tJueste superiori alle pulu:ontti .

Le pleuri ti mantennero su per giit In proporzione 111 tutli i ec.cetto nel novembre in cui fur ono minime.

:\elle ot:1gioni di estate e di autunrw f'hhe la minore mor hosilil.

!\Orlo le all'azioni dell'apparato respiraLario in l talia piu che in altri paes1 d'Eu r opa (tr.lnne Austria. Bel gio ed Olnnda), ma non solo nell'esercito. anche nella popolazione civile. t'Ome dalla statistil'll dell a. mortalità del regno.

Nell ' eser·cito italiano la mor·bo:;itù delle malanie respiratorie {tranne la tubercolosi ) secondo i risultati ottenuti pel decenni•> 1880-89 dal capita no cav. Quinzio è rappresentata dal 07.60 p. 1000 dalla forza media; e su 100 in dividui entrati in cura per tali malattie si hanno: (bronchiti ac. e cro n. 6-i·, 18: plenriti l 9,90 p . l 00: polmoniti 14, p. l 00; altre malattie dell ' apparato respiratorio l , 72 p. 100.

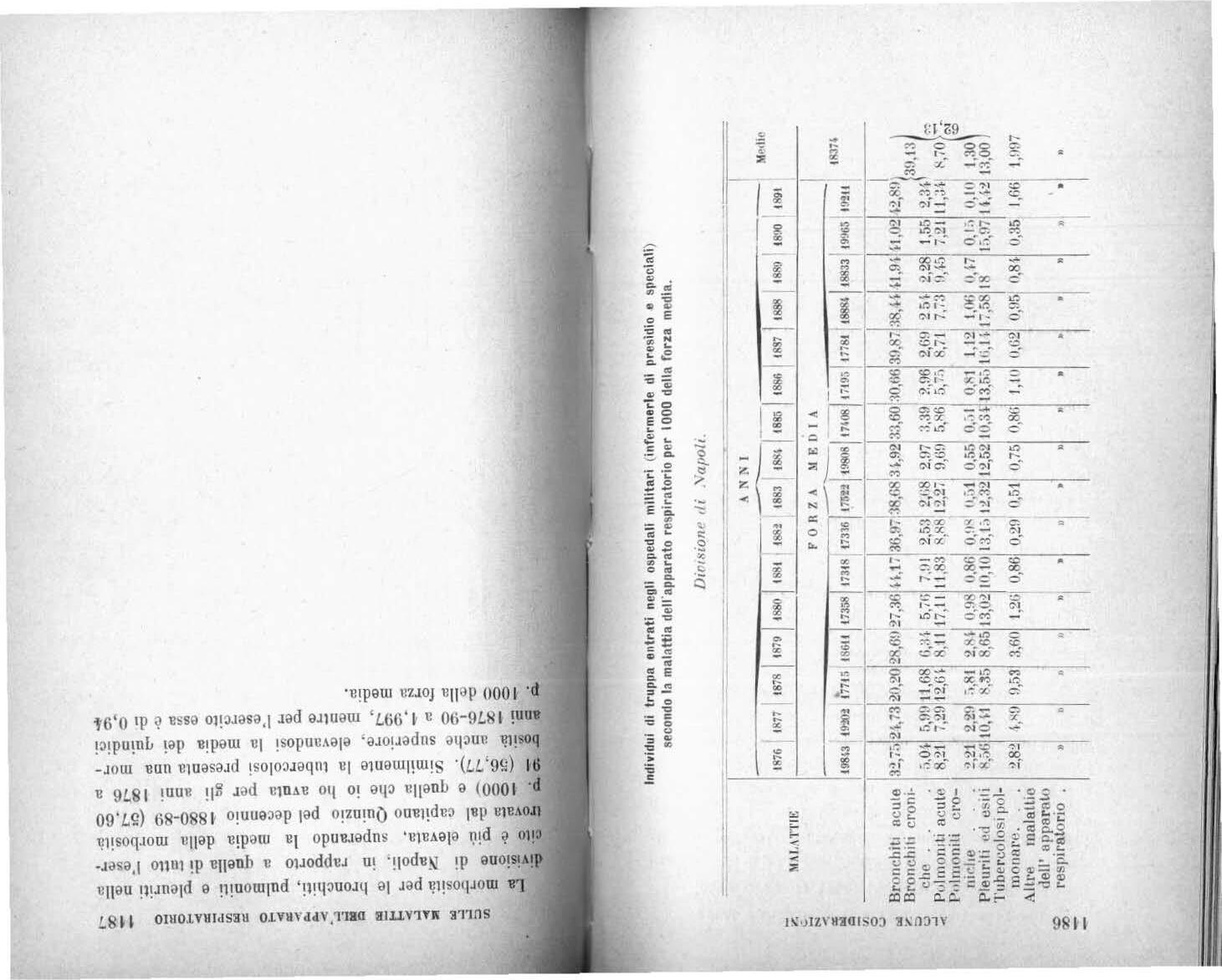

' ediamo ora qu ali ri sultati si Iran no considerando tutto il periodo, in cui decorrono i dati statistici del l' esercito dal 1876 al 18!) l e per Lutto l'esercito e per il presidio e la tl ivi sione di .

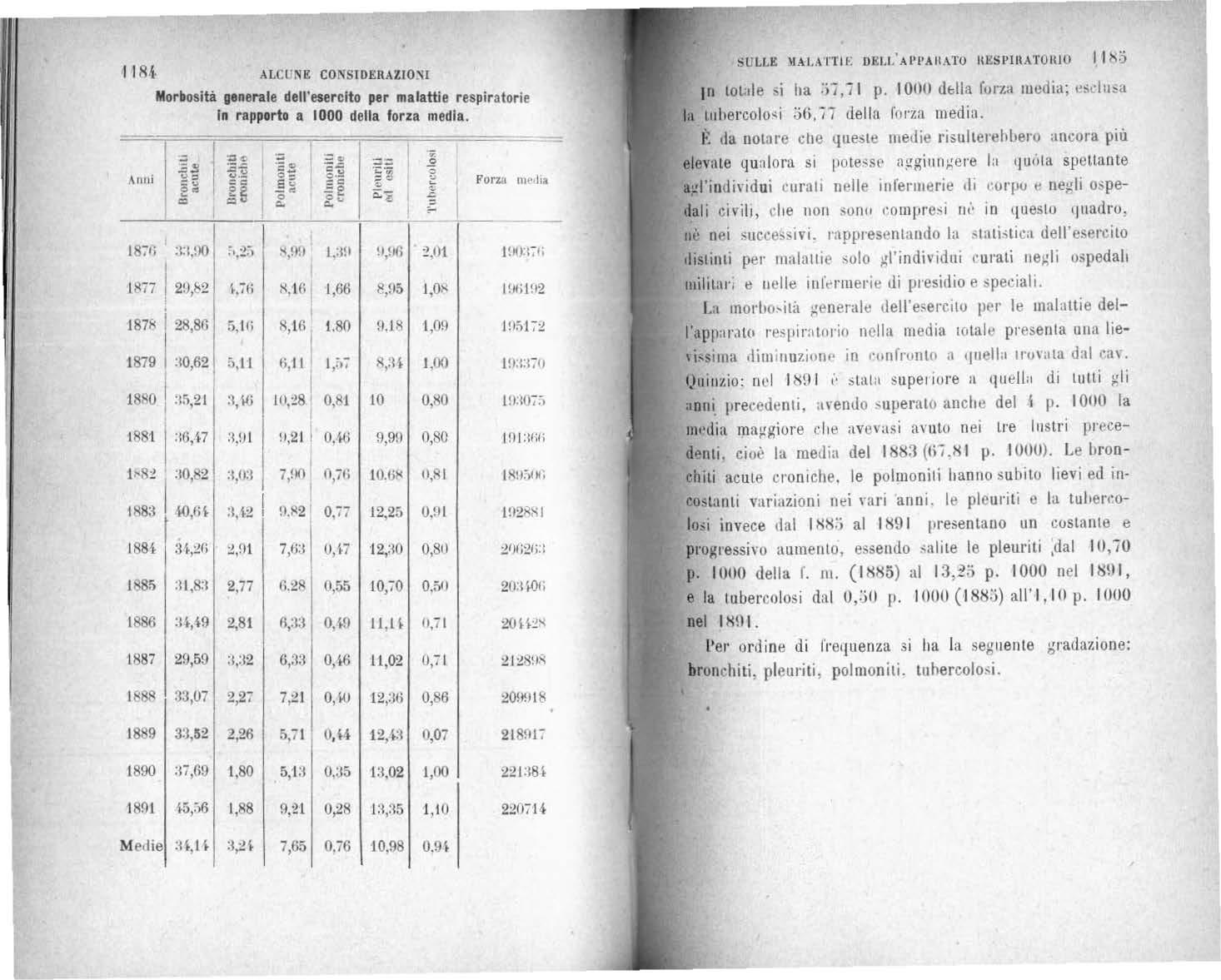

Morbosità generale dell'esercito per malattie r espiratorie In rapporto a 1000 della forza media.

JD lot•le ,i ha :)i,/ 1 p. 10 00 dt.lla furt.a med1a; ••=-dn::-a la tullerco lo.;i ;){),ii dell a forut media.

La moriHhil à ;.:eneralc Jll'r le malattie dell';tplnr.ll(l nella media wtale prese nta una lie' j,.,s una .li m IIUZIHIII' 111 t'tHtfronto ;l tJnell;t lrovata Jal t'il\ ..

IJIIIIIZio: ut•l HW l ,. statn supe1 iore a quella ùi tutti anni pret·edenti. a rendo -.uperato anche del i p. l 000 la nwdi a rlle avevasi av uto ne1 tre lustri tm'ced.-.nti. cio" la media del 1158:1 (Iii .X l p. l 0011). Lt> bronchiti acute cro niche, le polmonili hanno sui.Jito lievi ed in-

•'O:'Lanti variazioni nei nll'l an ni. le plc u rili c la tuilen·olo:'l invece dal l xx:> al l X9 1 presentano un e progressivo aumento, essendo ,;alite le pleuriti ,dal l O,i O divisione ed a\·enùo superato appena del 2 ,45 p.1 000 •ruella

IJ· 1000 della f. m. al 1:3,!5 p. 1000 nel 18H l, e la tuber!·olosi dal O,:j () p. 1000 ('188:)) ali' I , IO p. 1000 nel 1xn1.

Per or di ne di freq uenza si ha la seg nante gradazione : bron l' hiti, pleuriti. pol moniti. t uhercolo,.,i.

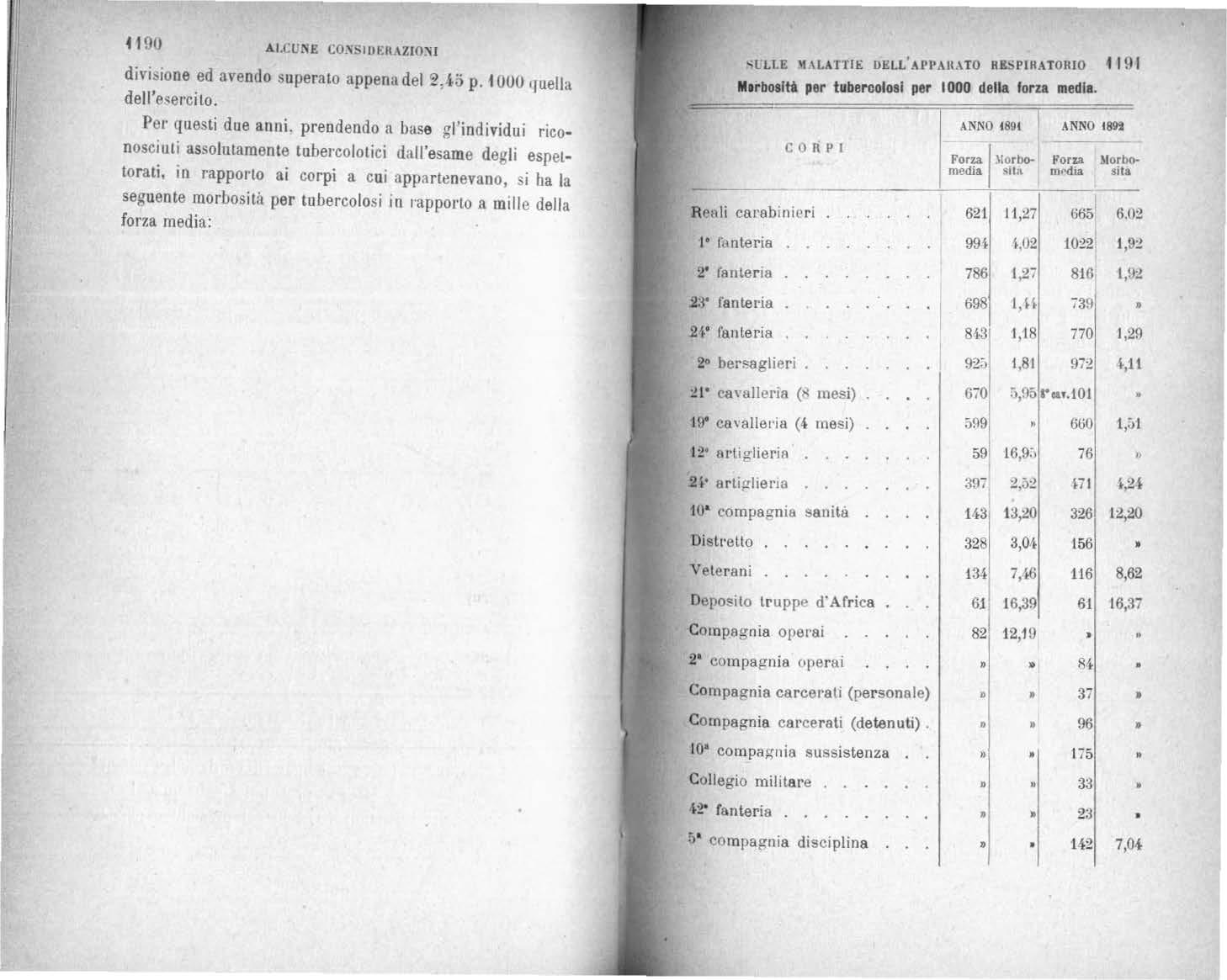

Per questi due anni. prendendo a base gl'individui riconosciuti assolutamen te Lubercolotici dall'esame degli espettorati, in rapporto ai corpi a cui appa rtt!n evan o, si ha la seguente morbosità per tubercolo si in rapporto a mill e della forza media:

'>l'Ll.E \f \LATI! E DELL'API'AUATO RRsPliiATORIO 11 91

Mu bosltà per tubereolosl per 1000 della forza media.

ANNO •S9t l ANNO lsgj c o n P, Forzai \lorbo- Forza Morbomedia <tll\ m•'llia sila

Rl'nli ca!'abiniC'ri l '

2' ranleria

2:i' fanteria

2'J.' fanteria

2° berl"aglieri

:!l' ca,·alleria (x mesi)

I!J• ca"allet·ia (4 mesi)

12• artiglieria

2 j.• artiglier•a toa compagnia sauita

2• compagnia c•perat