35 minute read

ALCU'IK CONS IDERAZIONI

IH!ll e nel t892 la compagnia di snnità ed i RR . carahi nieri (presidio di Napol i) ebbero il prim ato della morbo:>ità pt>t' tuuercolosi. nel 18n però diedero una diminuzione.

l a questi rorpi seguirono la compagnta vete· rani e disciplina, il 2° hersaglieri ed il artiglieria.

Advertisement

Gli ospedali sono i luoghi do' e più facile è l'infezione e g l'infermieri so n quelli. che ci danno la maggiore percentuale . gli infermieri. che appu nto sono in continuo e più immediato co ntatto con gli ammalati tubercolosi e rhe piì1 facilmente possono eontagiarsi. sopratullo per la lor·o poca accnraLezza nella pulizia delle sputacchiere P nello accudire ammalati di tali morhi.

Non bisogna però trascu rare che il reclutamento dc;.{li indi,'idui della com pag n ia di sanità vien fatto tra gli individui che non sono alli ad aiLJ·i corpi.

Oopo i soldati della compagnia di sanit ù nei due anni in esame i car·ahinieri soli di edero pitL Lubercololici. l'er non si può invocar·e l'accasermamento. Essi 1nfn1ti po co vi dimorano e le loro caserme sono a:>sai migliùri che quelle degli altri corpi: oltre a ciò bisogna ricordare rhe percepiscono una retta superiore a quella degli altri corpi e che percjò si nutro no assai meglio. Po trebbe ri rercar:.i In ca u·a nel s peciale loro, pel qualf' 'en· gono ad esposti continuamente a tutte le wdini climateriche. Qualunqu e sia la temper·ntura

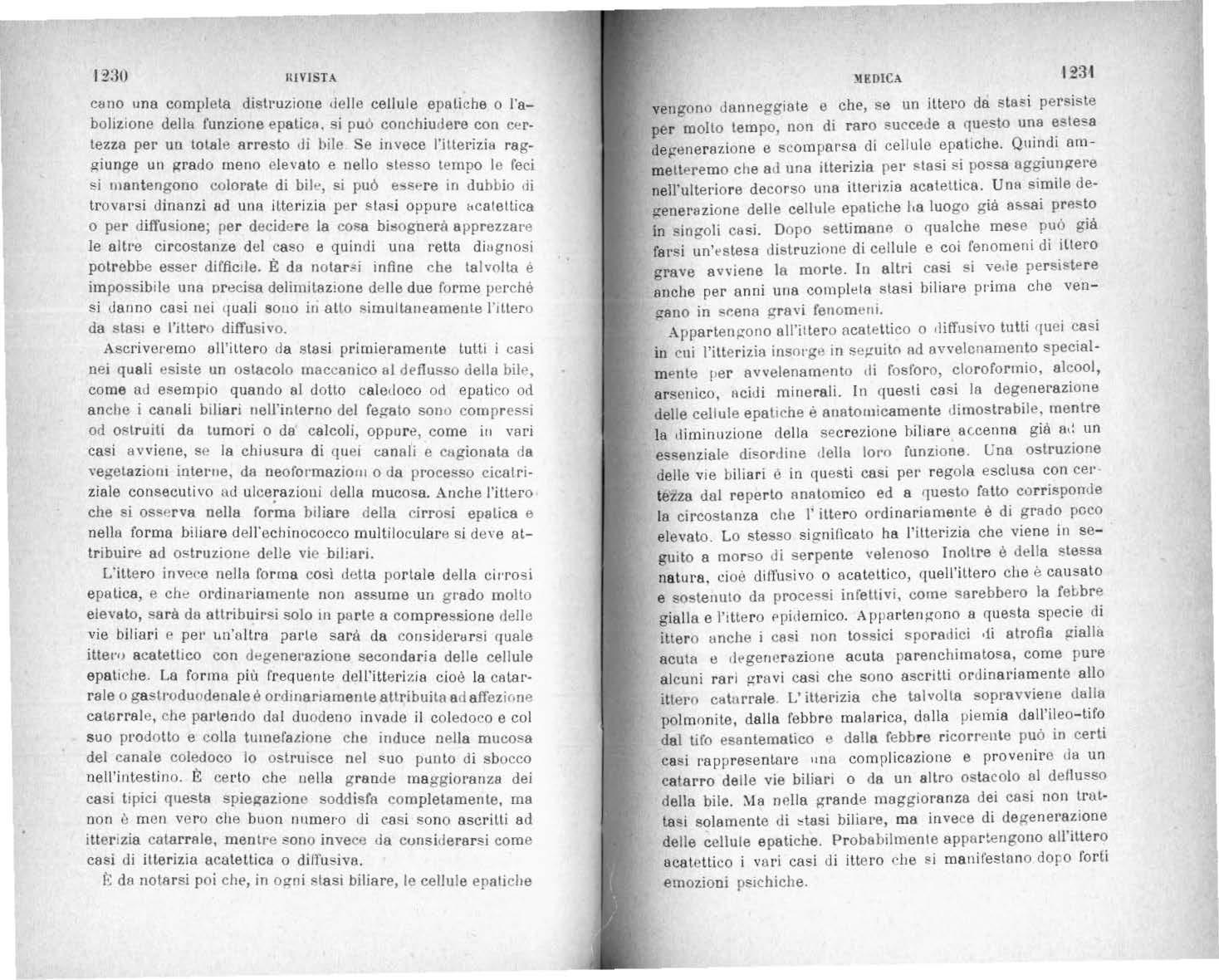

J'ig•·ometria, la s ta :zion f'. il tempo. le ore. possono t•:;sere comandnti ai serv izi di pubblica sicur ezza e pel bru:;co pa-saJ,tgio da una temperat ura all'altra. sudati ovvem bagnati dalle pi ogge, devono molto so ffrir e nel loro apparato re:;pirarorio e più facilme nt e devono soggiace re nll e inrezioni dello Simi lmente :;i potrebbe dire pel corpo delle guard.e d1 fin:inza , che nel presen ta rouo quaLtro tubercolosi. .\l a, come ved1·emo parlando dell e lice nze e delle riforme, i carabmieri han dato tr.t tu ili i corpi dell'eserrito come media di 1:> an ni (dal lu al 91 ) il minor nn· mero d1 licenze e di riforme. però la causa dell.t ma).!giOrc mo rbosita per tubercolo:;i nel presidio di :\ apoli per gli anni 91 e 92. dv' ra ricercarsi nell'individuo stessu. Però per 1 bersaglieri può essere attribn.ta la giore mor bosi là al maggior lavoro. a cui sono :'Ottoposti .gli del respiro per la :.veltezza elle questo corpo esphc<l negli esercizi: vedremo infatti che nella media dei quinùic1 anni lrtl tnlli i co rpi dell'esercito. presentano il 111aggior numero di licenze e tengono il posto di mezzo per le riformE!. llortalltà . l't>l pre,id •o di In rapr,ono 111 a l OO mal. lBronchit: ac. cr . 103 l llll ,!)!l

Polmoniti id. 37 \ 468 nl'l 1X9 1 Pleuriti ed esili :10

Tub ercolosi . . i.

56,3/ 4-. :?0 · ·a 11 311 Qi, 13 l.Bronchiti ac. cr. 303 190 ,59 5H,6iPolmoni ti 1 . ,.. ,.. .... · nel IBtl:2 Pl enriti ed es iti 31 3 1,00 6,Cl2 ll eduresi da tJuesti risultati: mortalità minima per le hl'onchiti t'grande per tubercolosi e polmoniti in rapporto alle stesse affezioni respiratorie. Guarigioni complt'le poche le pleuriti e per le polmo niti.

Sull e quattro gua rigioni per tuberco losi rimango scetti•:o e però le computo tra le licenze.

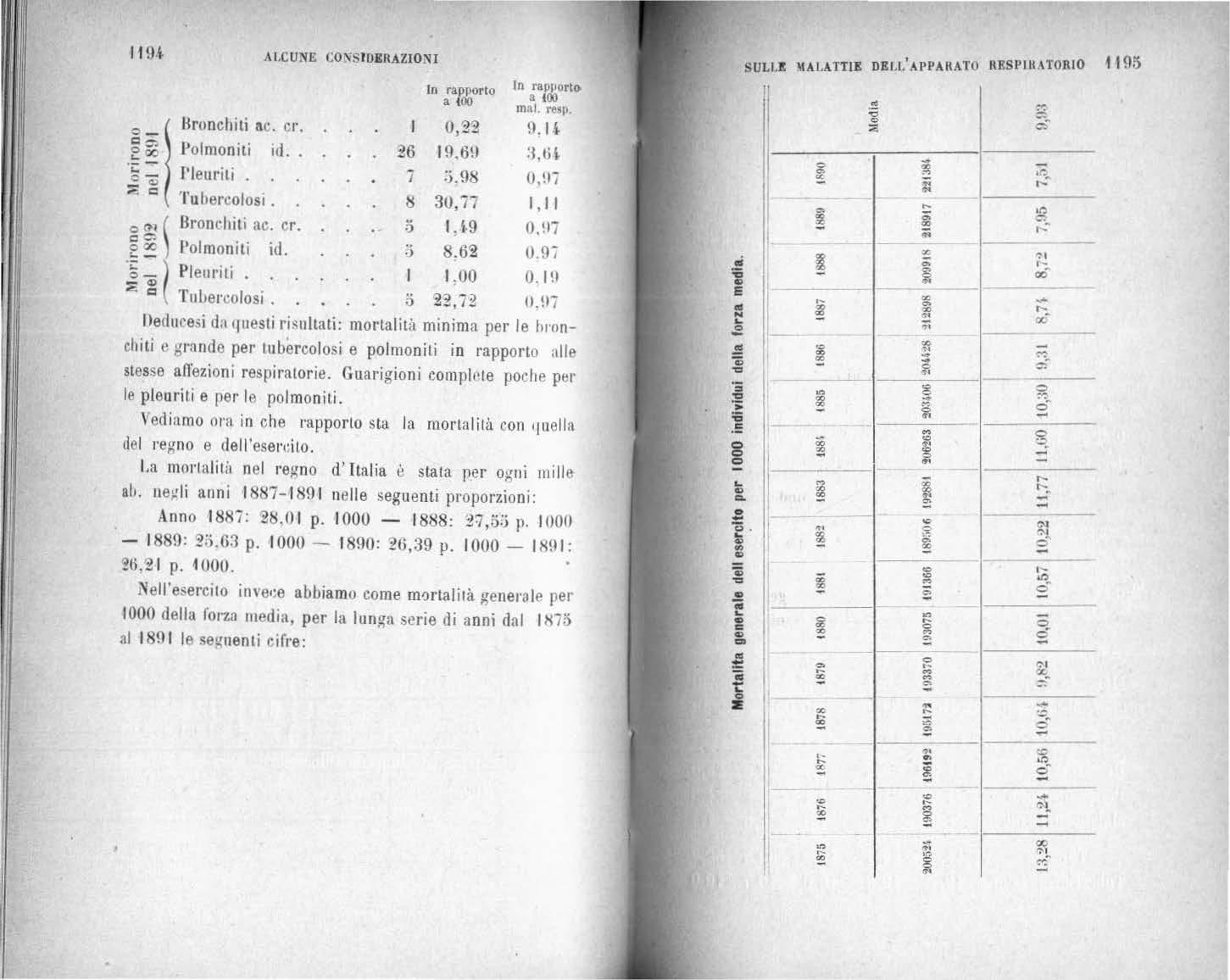

\'adiamo ora in che rapporto sta la mortalità con quella ùel regno e clell'eserrito.

La mor·talill'• nel r·egno d' Ita lia è stata per ogni mille ah. ne\(li anni 1887- 189 1 nelle seguenti proporzioni:

Anno 188ì: '28,0 1 p. 1000 - 1888: z:J,5:j p. 1000

- 1889: p. l 000 - 1890: 21>,39 p. l 000 - l Rfll: p.

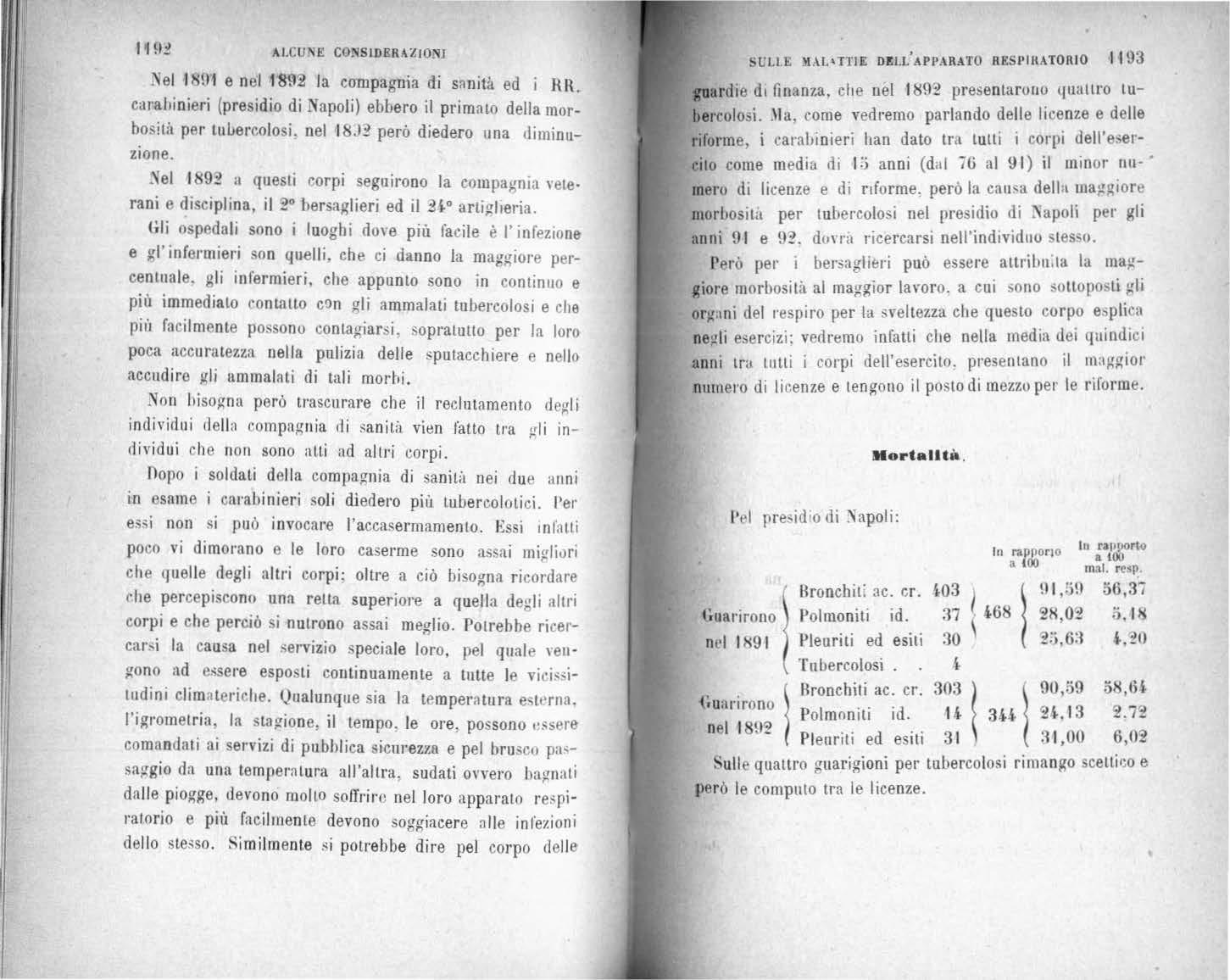

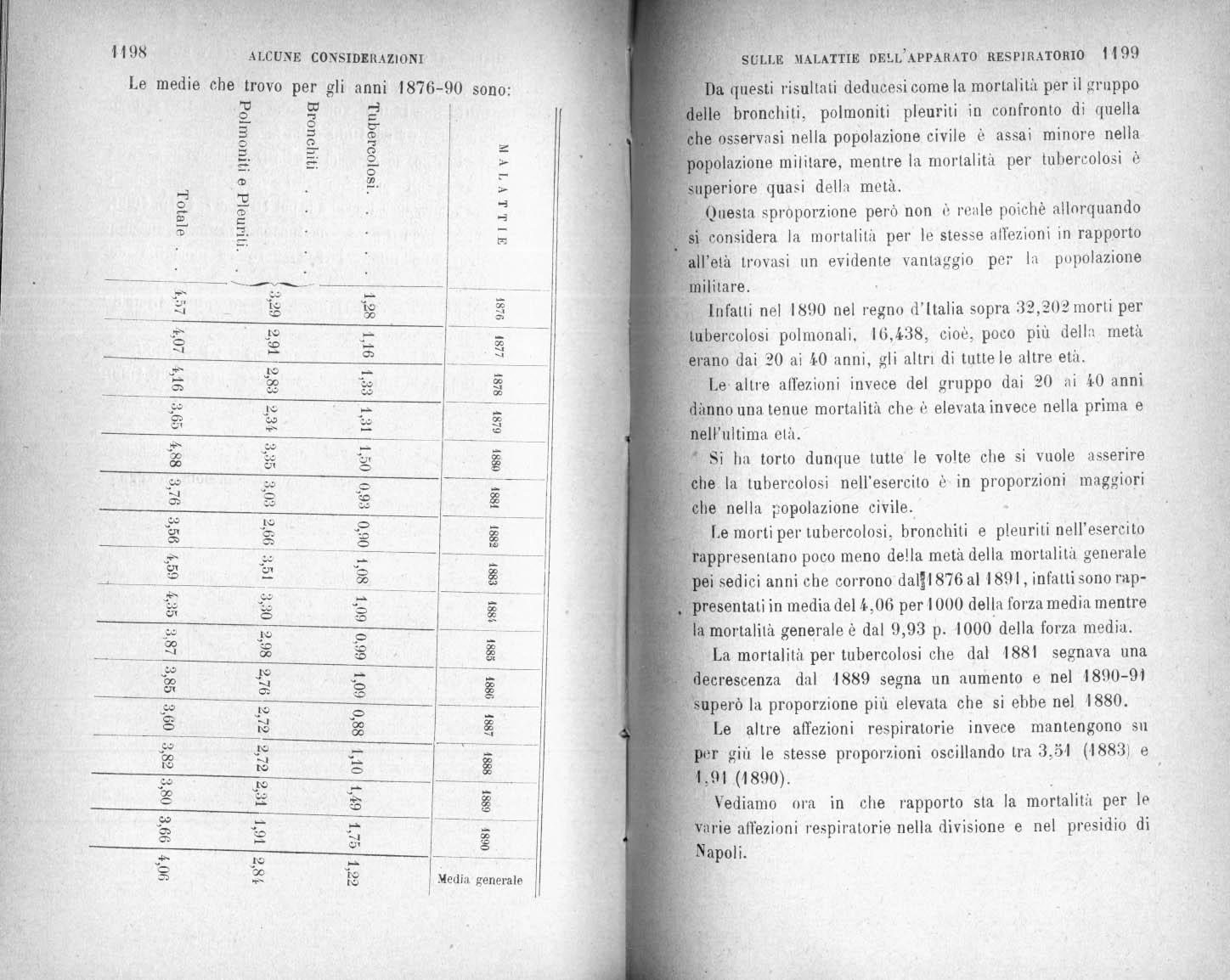

Nell'esercito inve•·e abbiamo come mortalità generalE> pet 1000 della rorza media, per la lunga ser·ie di anni dal 1875 al 189 1 1ese'-(nentirifre:

Da qucstf' rifre rilevasi rome la mortalità nella popolazione mrlttarr sin ancor meuo della metà inferiore a quella della popolnzione generale del Hogno: bisogna osservare però che l'esercito l· eostituito da giovani scelti e \alidi.

È eYidentis,imo invece il progressivo r ri le nwte migliorhe si ha nella morlalita dell"esercito , la quale ten•le sempre a diminuire. in falli dal 13.28 p. l 000 che era nel 187:> è scesa al l ,0:.> p. l 000 nel l 90, per risalire ancora al1'8, 96 p. l 000 nel '1891 . eù ancstare la prowessiva derrescenza che notnvasi fin dal 18k1-.

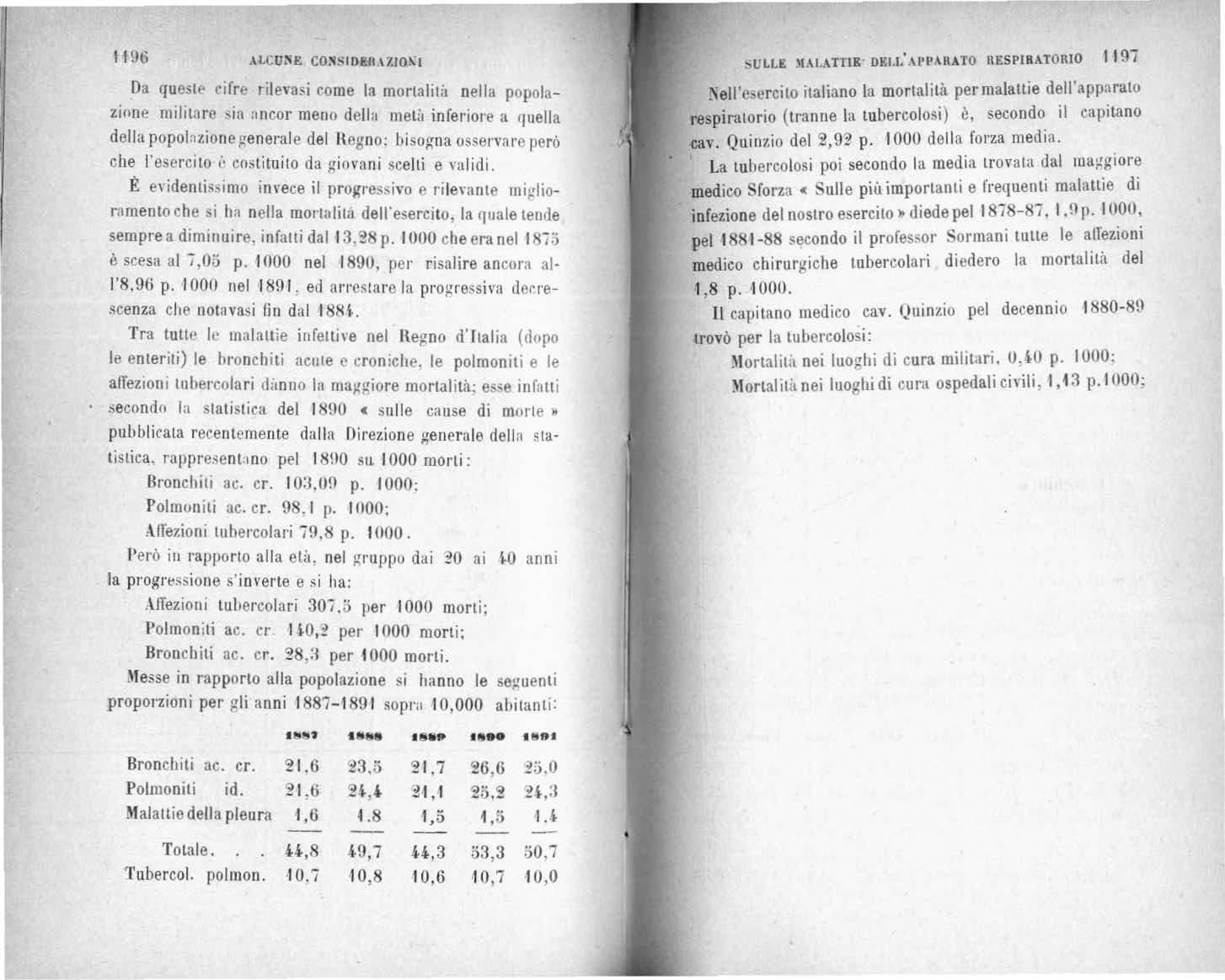

Tra tullP Il' malattie infelli\e nel Regno n'Italia (dopo le enteriti) le hronchiti acute r cro nich e. le polmomt i e le aiTez1oni tubercolari danno la maggiore mortalità: esse infatti secondn la statistica del 18no « sulle cause di mort e 11 pubblicata recentemente dalla Direzione generale delln sta· tistica, rapprescnL1no pel 18!10 SlL l 000 morti:

Bronchiti ac. cr. l o:.I,IHl p. l 000:

Polmoniti ac. cr. 9 . l p. l 000;

Allezioni tubercolari /9,8 p. l 000.

Per·ò iu rapporto alla età. nel dai zO ai anni la s'i nverte e si ha:

.lfrezioni tubercolari 307 ,J per l 000 morti;

Polmon iti ac. rr 140,.2 per l 000 morti;

Bronchiti ac. cr. 28.:t per 1000 morti.

Messe in rapporto alla popolazione si hanno le se;.ruenti proporzioni per gli an ni 1887- 1891 sopra · 10,000 abitanti: italiano la mortal ità permalatLie dell'apparato respiratorio (tr':mne la. tubercolosi) è, secondo il capitano

-cav. Quinzi o del 2,9':? p. 1000 della forza media.

La tubercolosi poi secondo la media trovata dal maggiore medico forza « Sulle pi ù importanti e frequenti mal<\ltie di infezione del nostro esercito) diede pel 1818-87. l. !l p. l 000, pel 1881-88 seco ndo il professor Sormani tuLte le alfezioni medico chirurl-(iche tubercolari diedero la mortalitil del 1,8 p.1000 .

11 capitano medico cav. Quinzio pel decennio 1880-89 trovò per la tubercolosi:

Mortalitit nei luoghi di cura milil<t ri. O. i-0 p. l 000:

)1ortalititnei luogbidi cura ospedali civili. p. IOOO:

SULLE l)Rt L' At' I'AIIUO IIES Pli\.\TO!ttO 12tH uoo \LCUNE CONSIOIRAZIONI c --: 'ij 'ij ::;; co cr éD i .., 6 o o .-: o ii> o c: 8 o o ., .., :? é :::: :::s ..,

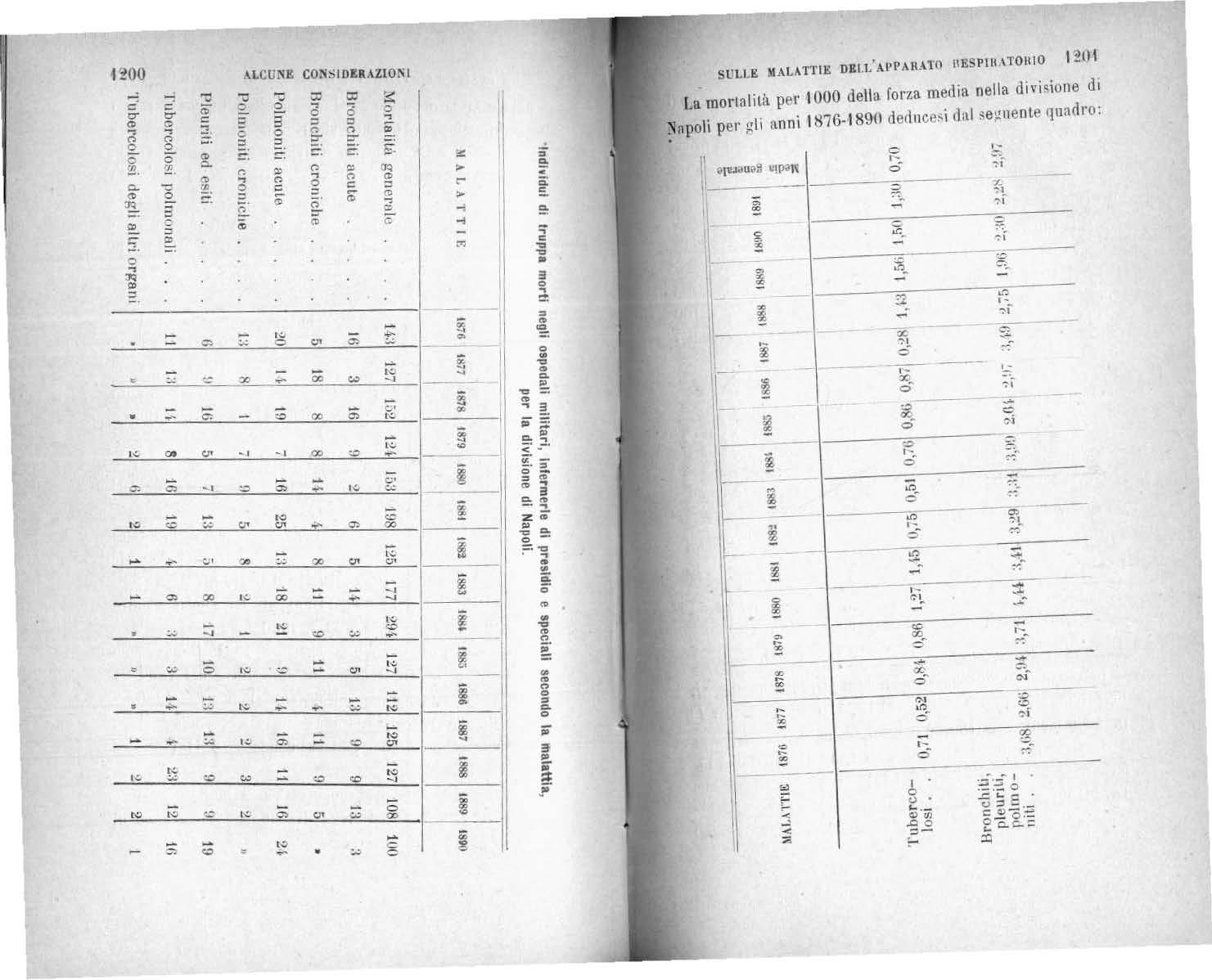

La mortalità per 1000 della forza media nella divis\one d1 poli per gli anni l derlnce:-;i dal :;el.(ne nte qnadro: l,lne><re mantengono su per giù le stesse pr(Jporzion i: non cosi la tuberco losi. la quale in qne:-ìti ultimi anni 1 \ andata aumenrando. ha pre,entato l'esercito negli anni 1HitHll s1a per la tubercolosi come per !'altro gn1ppo di malauie respiratorie. la tubercolosi offre nel 1892 una mortalità inferiore di molto a quella del 18H 1 ed anche alla media 1876-1891. come anche l· inferiore alla mortaliti1 media che u'altra perdita assoluta e relali\a -subisce r esercito a causa delle riforme e delle licenze. La media delle riforme per tulte le malattie neii'Psercito per gli anni 1875-9 1 è del p. 1000 della forza media. quella per le licenze del :18. 22 p. l 000. Queste percentuali. nei vari i an ni non han subito grandi osci ll azio ni, mn sono variate, come può rilevarsi da l quadro annesso, per le riform e fra un massim o de l 17 p. 1000 della fo rza med ia ( 187 5) ed un minimo di l O,73 ( 1878). e per le li cenze fra il massi mo de l o i , U. p. 1000 ( l 81) ed il mi nimo rlel 30.58 p. 1000 (1877).

Da •tue,ru r1uadro rile\'asi elle la mortalità per tuhercolosi nella li1 \i:- ione d1 Sa poli è proporzionatamente a quell a del regno as,ai inferiore. tranne per gli anni 1881 e in cui la supera, mentr·e in ;:enrrale per le altre alfez 1oni ,.. pel'iore.

Nel 18!'1 l la mortalitit pel presidiu di dedu ce , 1 dal prosperto in •·ifre assolute e relati,·e a fO() delle mahuie respiratorie e a l 000 della forza mt·d1a.

Le pleur1ti nell'a nno l 892 un miglioramentc, esllendo scesa la mortalilit da 0,92 che era nel 18H 1 a Il , l 3.

La mortalitit per po lmoniti segnò nn vantaggio grandissimo es,e nclo da 3,i.2 a 0,6!1.

Pel l 89 l uel presidio di Napoli la ruortalità per pulruonit• h me-lia di quella della popolazione civiJP. poicht• IO è 'lata del per l 0.000 ah .. me ntre nella milizia i· .-tata 1lel l'Il l 0.000 soldati: messa poi in confronto colla mortalitit che si ebbe nello anno per la stessa all'ezioue 111 (che tra i comuni d'Italia aventi una popolazione superiore ai 60.000 abitan ti ha il triste primato per la mortnlilit della polmonite) è ancora inferiore del per 10,000 individui, infaui in l\apoli fu nel 1890. i-1.0() 'per 10.000 ahitanti, e nel 18!'11. 31-l.OO per 10,000 auitanti.

\ nche per la tuhercolosi Os$ervasi questo fallo .

Troviamo ancora in ciò una conferma al fallo che la mortalità dell'e·ercito non solo non ·:'Upera quella civile, ma qualche volta c inferiore di molto.

Rlforaue e llet-nze .

I n alla. mortalità degli anni quella per broncl11te. polmonite e pleurire pe l l 892 è superiore di O•.:?R p. 1000 mentre pel 189:! è inferiore di mollo.

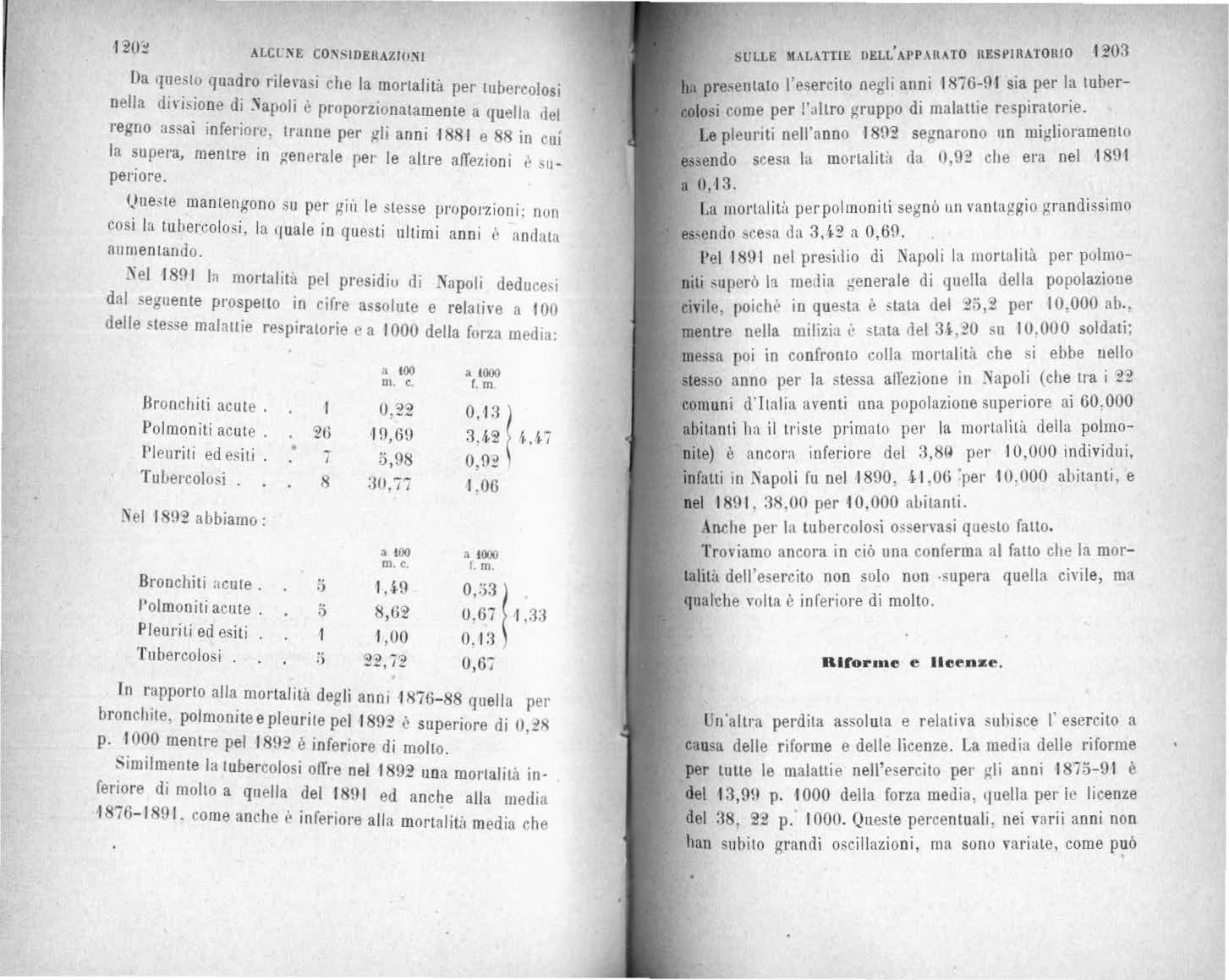

Per 1000 della rorza media (anni 1875-1891).

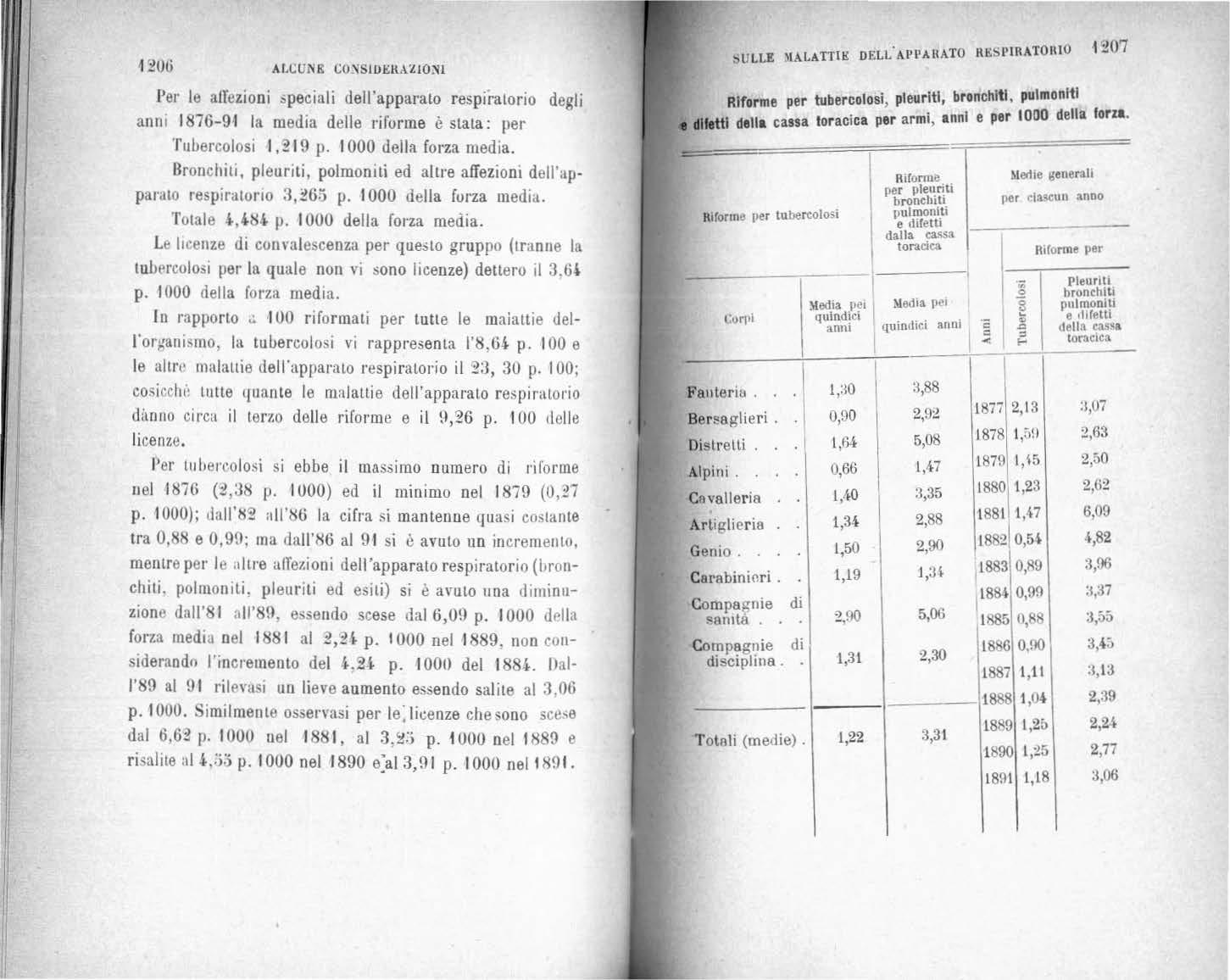

Per le alfczio ni ::. peciali dell 'apparato respiratorio degli an nt 1876 -9 · 1 la media delle ri fo rme è stata: per l n rapporto l 00 riformati per tutte le maiattie dell'organi smo, la tuuercolosi vi rappresenta 1'8,64 p. 100 e le altre malaltie dell'apparato respiratorio il 30 p. l 00; co;;icchi• tnlle quante le malallie ùell'appar·ato r espiratorio ditnno circa il terzo delle riforme e il n,26 p. 100 tlell e licenze.

Tuuercolosi 19 p. l 000 della forza media.

Bronch iti , pleurtti, polmoniti ed allt·e affezioni dell'ap· parato respira tono p. l 000 della forza media.

Totale p. l 000 della forza media.

Le ltcenze di conva lescenza per questo gruppo (tranne la tulJprcolost per la qual e non vi sono licenze) dettero ti 3.64 p. l 000 della forza media.

Per si ebbe il massimo numero di riforme nel 1876 (2,:J8 p. l 000 ) ed il minimo nel 18 79 (0,27 p. 1000); tlall'Sz all'86 la cifra si mantenne I(Uasi costa rlle tra 0,88 e 0,9H; ma <la11'86 al 9 1 si è avuto un incremeuto, mentre per le •d tre a!Tet.ioni dell'apparato resp iratorio (hronchiti. polmontli. pleuriti ed e:>iti) si è avuto una diminuzion e dall'SI ,1(1'89, essendo scese dal 6,0n p. l 000 dt>lla forza rnedta nel 188 1 al .3,!-i- p . l 000 nel 1889, non consid eraodn l'i ncremento del p . l 000 del t 884.. llal1'89 al 9 1 l'il r ,asi un lieve aumento es·endo salite al 3.06 p. 1000. 'imil mente ossel'\'asi per te ; lit;enze che sono scthe dal 6,62 p. 100 0 nel 188 1, al 3.:r> p. iOOO nel 1H89 e ri salite al4. :):) p. 1000 nel 1890 e)l3,9 1 p. 100 0 nel 189 1.

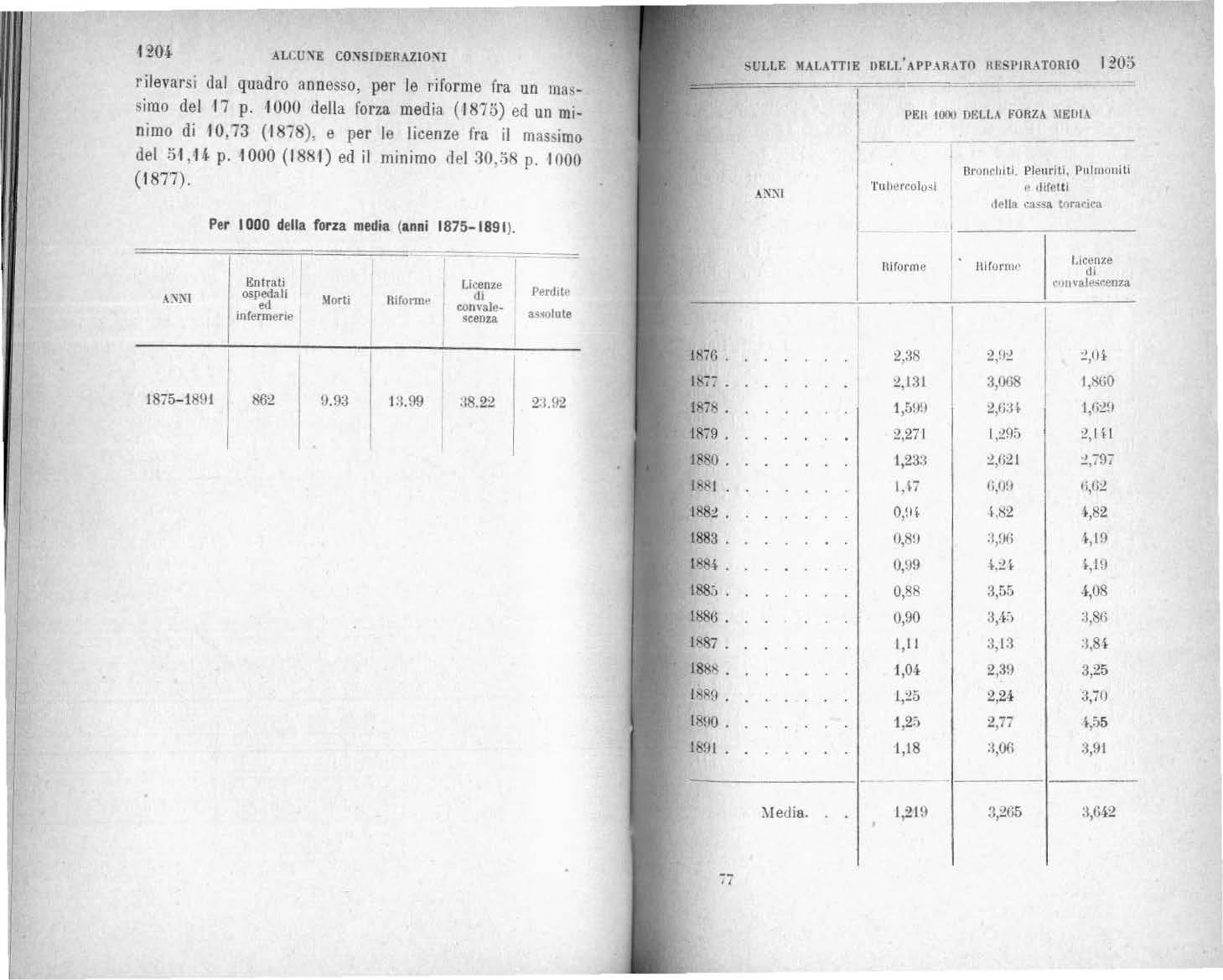

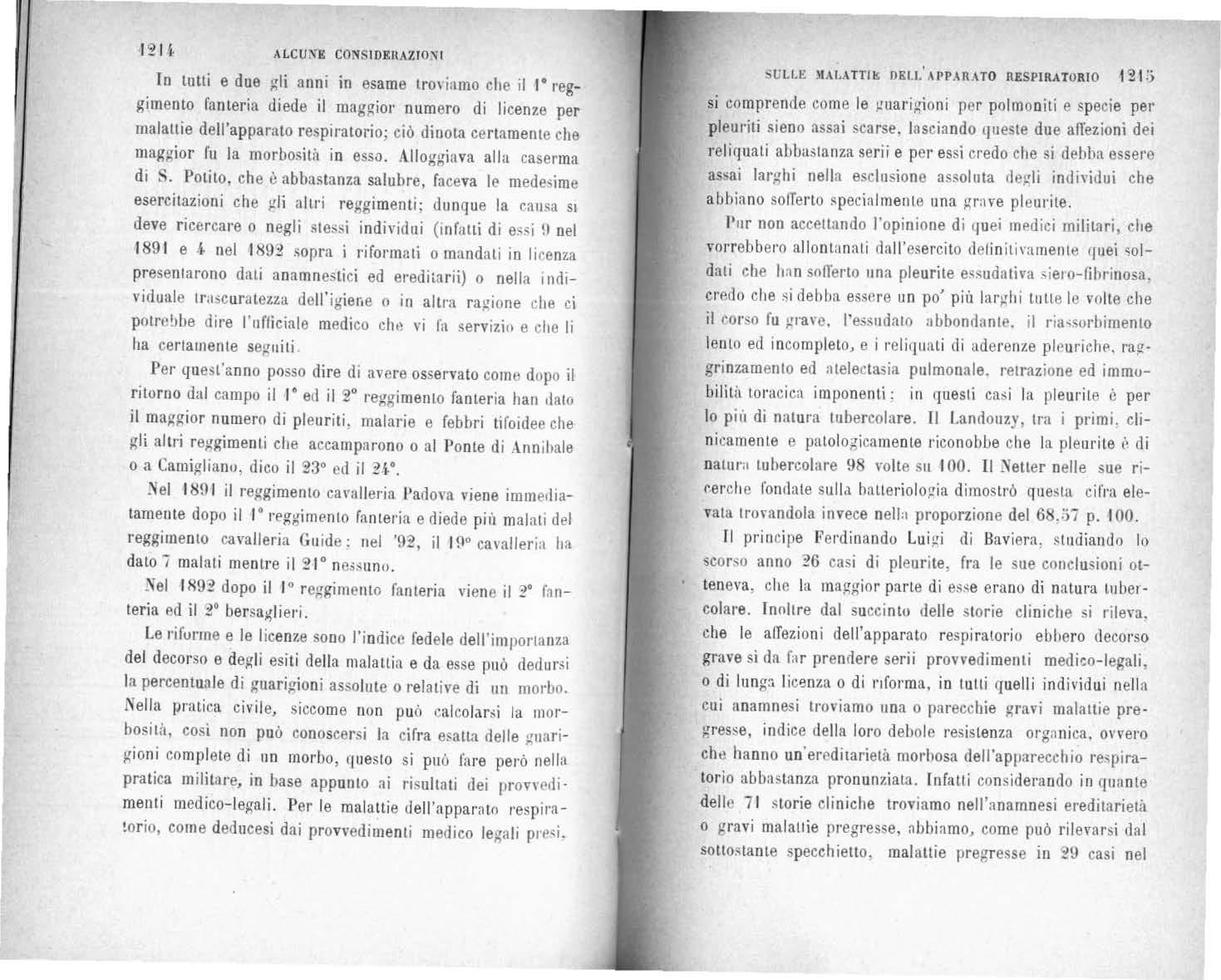

Rifor me per tubercolosi, pleuriti, bronchiti , pulmonltl

• difetti della cassa tor aci ca per armi, anni e per l 000 della forza.

11er tubercolo;i per pleuriti bronchiti pulmoniti e tlife tti toracic.'l

Cùrl•i l!edia

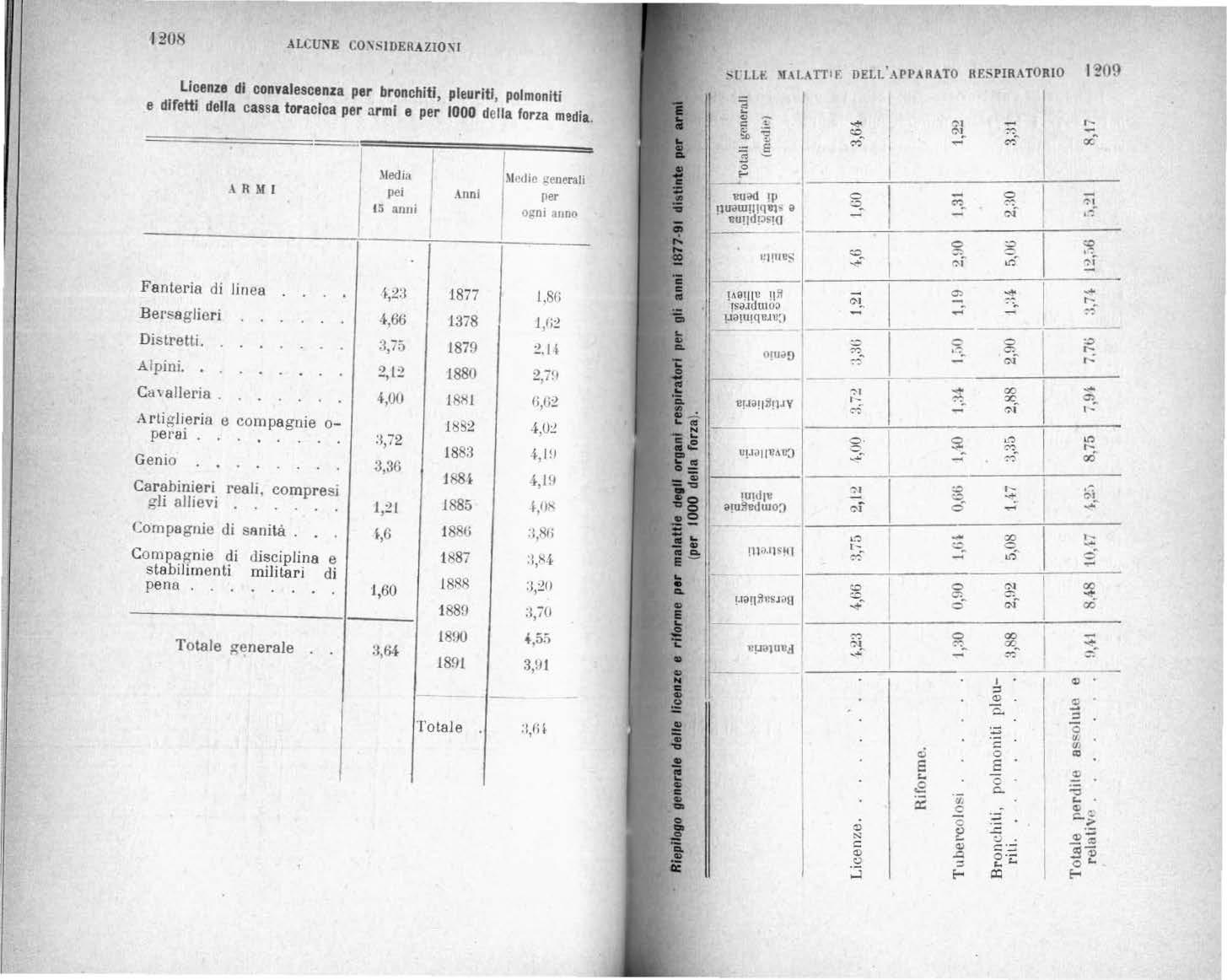

Licenze di convalescenza per bronchiti, pleuriti, polmoniti e difetti della cassa toraclca per armi e per 1000 della forza l u rappo r·to ai varii corpi, sempre nel periodo che "tt dal 1877 al 189 1, abbiamo, come deducesi dai precedenti il massi mQ delle riforme per tubercolosi nelle compagni e di sanità, ch e hanno co me media òti tre lustn rn esame, il 90 p. 1000 della forza media con un del :j.OJ p. l 000 negl i a nn • 77 ·79 e i6 nel 188!} e nn minimo di 0,:>0 nel 1888.

Alle compag ni e di sanittl seguono in ordine i di stretti ( 1,64 p. 1000) il (1.50 p. 1000) la ca\alleria ( 1.40) e l'artiglieria (4 ,3 -ic). Han dato il minimo numero di nforrne per tubercolosi gli alpini (0.66 p. 1000) e i bersaglieri 0,90 p. 1000). Per le altre all'ezioui tlel respiro troviamo in primo ordine i di str·etti (5,08 p. 1000) e le compagnie di sauitil (:>,06 p. l 000) a cui seguono la fanteria di linea p. l 000) e la cavalleria (3,35 p. l 000).

I carauinier·i RH . ( 1,34- p. 1000 e gli alpini (1,47 p. 1000) hanno avuto il minor num ero dei riformati.

Per 'le lunghe licenze abbiamo prima i bersaglieri \. UiU p. 1000), le t•ornpagnie di sa nità (4. , 60 p. 1000 • , la fanteria p. 1000), e la cavalleria (4 p. 1000). in ultuno i carabi nieri H.l\. ( 1,7 1 p. 1000) e !!lialpini (2, 12 p. lOtH)) .

Cosicché tro,•iamo i postumi pitL gravi delle mal.ttt:e del· l'apparato respiratono nelle compagnie di sanità e nei Iii· stretti, nei quali sono reclutati gl'individui che più Ja,;ciano a desiderare per sa lute e costituzione fisica; a essi seguo no la fanteria , la cavaller·ia ed i bersaglieri ; in ultimo rrnviamo i carabinieri RR. (co mpresi gli allievi) e gli alpini.

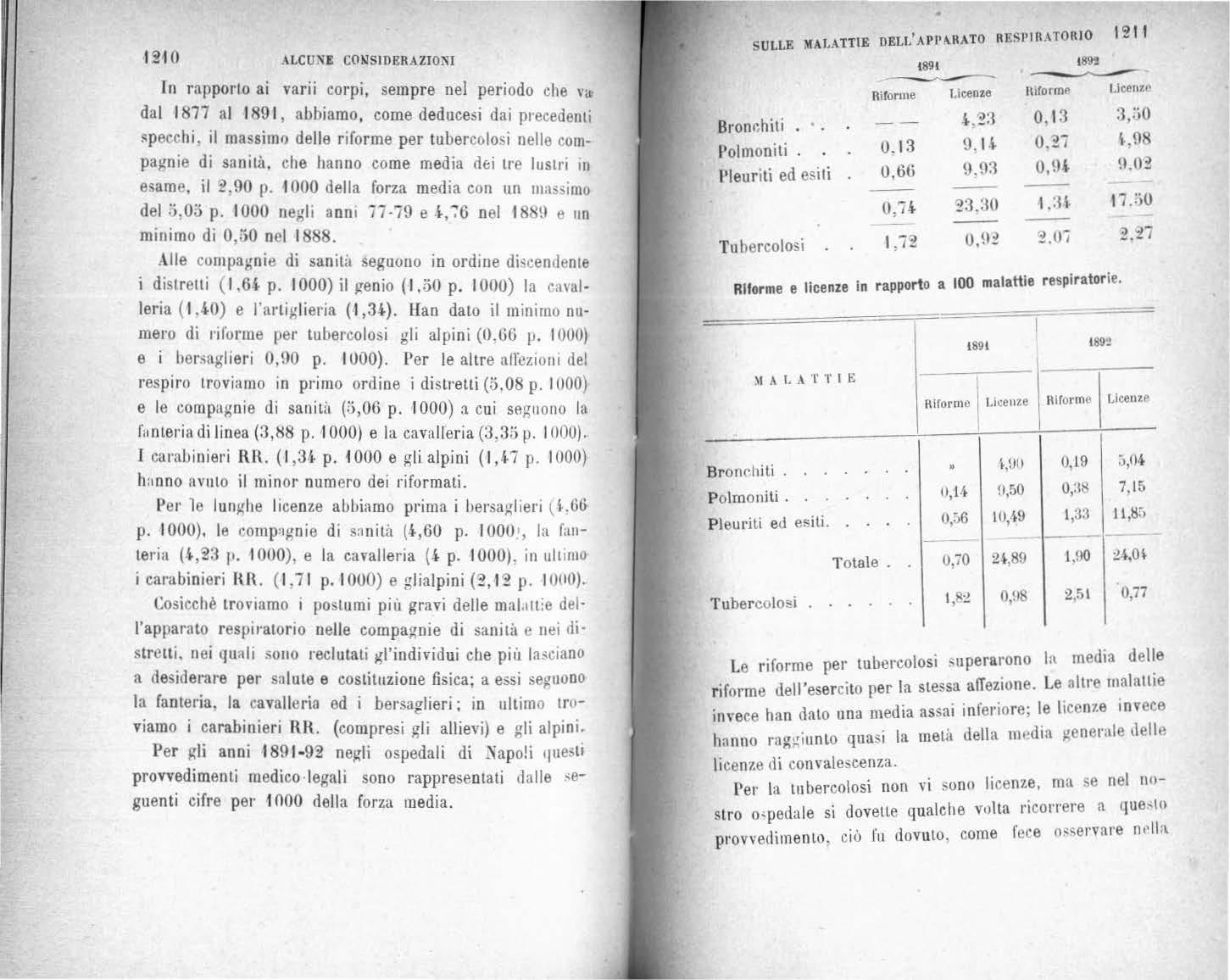

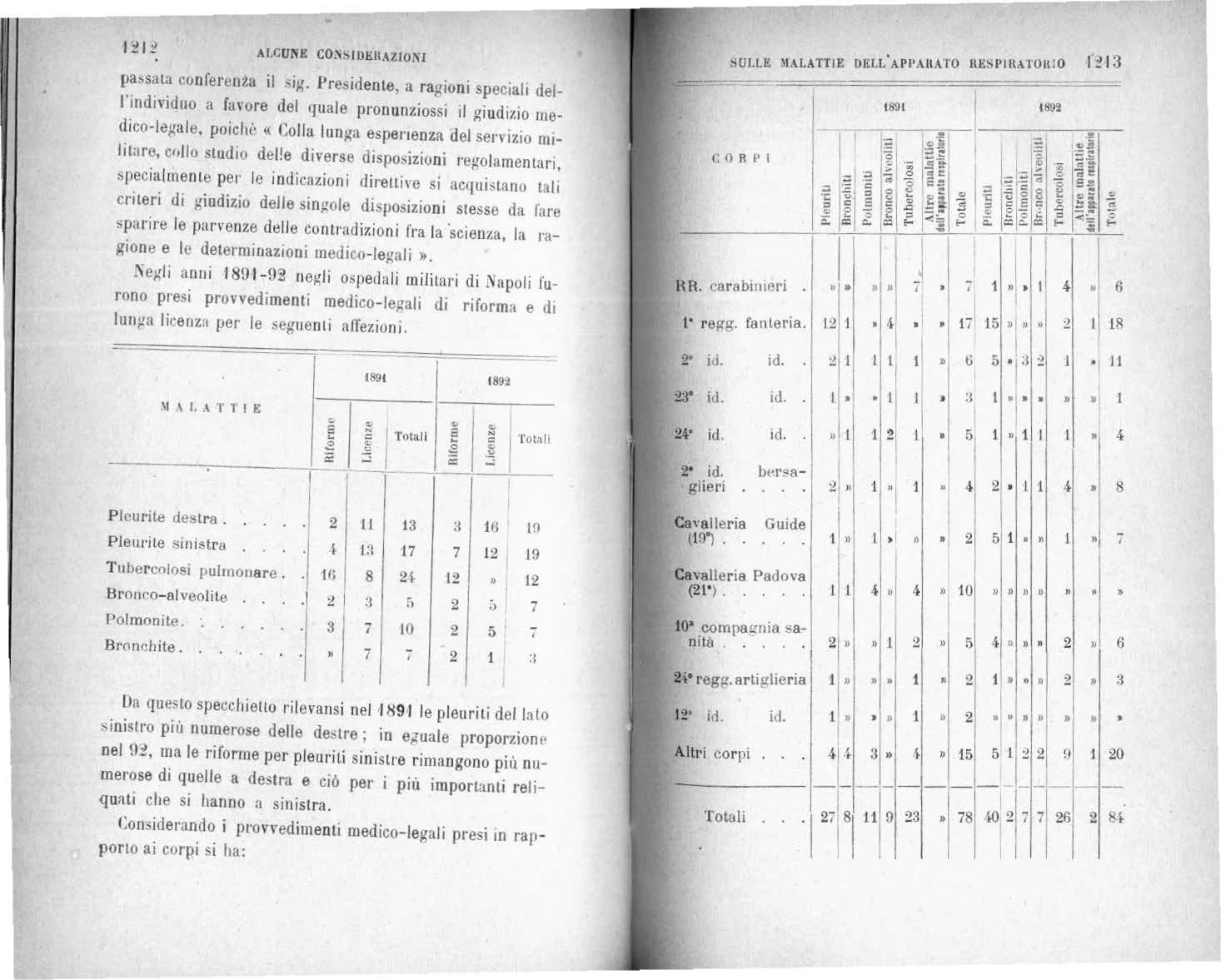

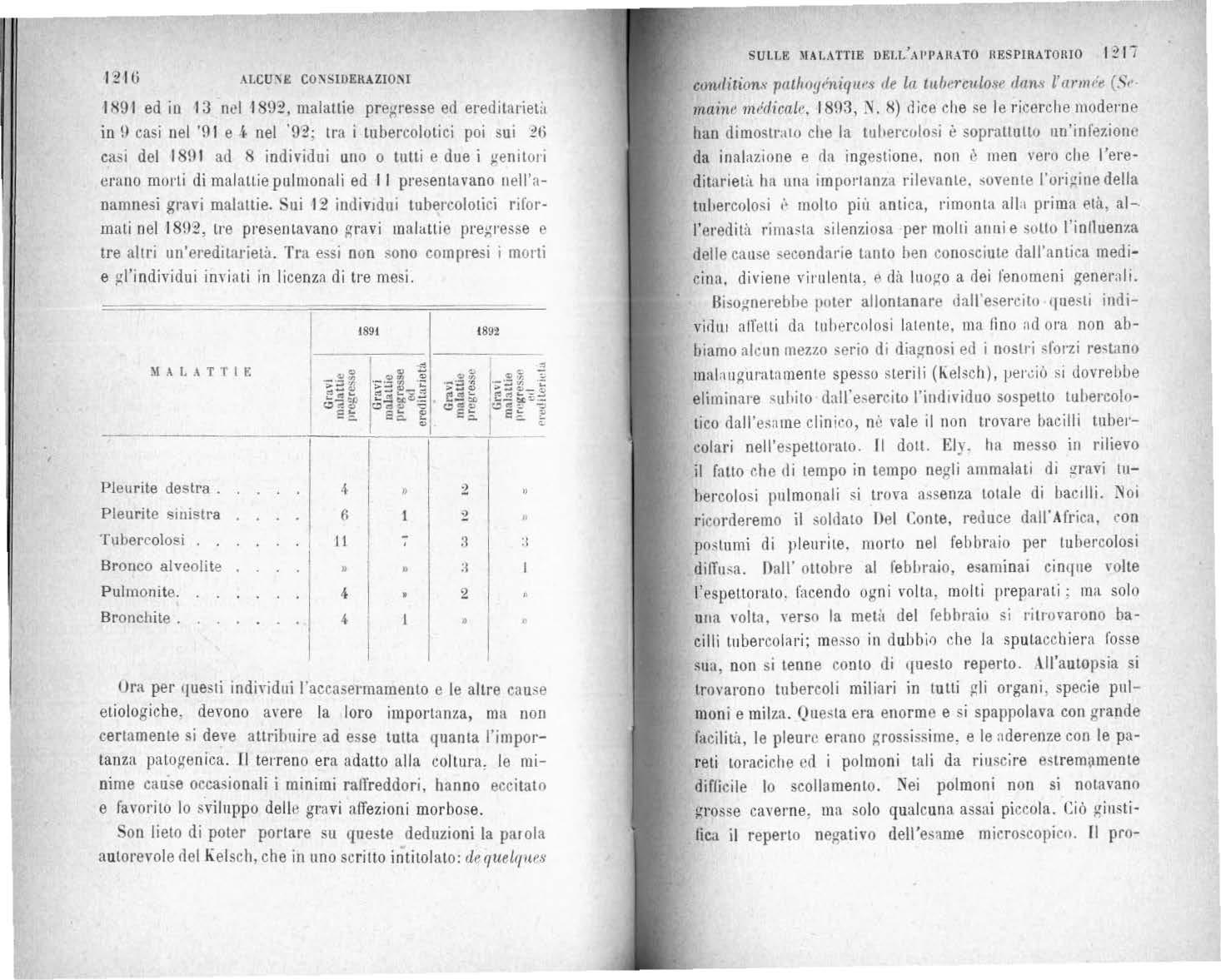

Per anni 189 1-n negli ospedali di Xapo!i que.>ll provvedimenti medico ·legali sono rappresentati tlalle guan ti cifre per 1000 della forza media. e lice nze in rappo rto a 100 malatt ie respiratorie. lic enze tli convalescenza .

Le riforme per tubercolosi superarono la media r iforme dell'esercito per la stessa affezione. Le altre m_alattte invece han dato una media assai inferiore; le lic!'nt.e rnvece hnnno raggiunto qua;;.i la melit della lliPdia deiiP.

Per la tubercolosi non vi sono li cenze. ma se nel nostro 0 ,pedale si dovetle qualche V•>lta ricorrere a que:-10 ·. l' d 0 ne t'ere n'ser·va1·e na• li:\ provvedimento. CIO 11 ovulo. c 1 · co nfe renza il sig. Pre::. ideote , a ragio ni speciali dell'md lviduo a fa\ ore del quale pronunziossi il gi ud izio medico-legalt:l , poichè « Colla lun ga espenenza del sen izio militare, Ct1llo st ud1o del!e diverse regolamentari, specialmente per lo indicazioni direLLire si acqui8tnno tal1 criteri d1 giudizio delle singole disposizio ni s1esse da fare :;pa ri1·e le parvenza delle contrad i1.i oni fra la 'scienza, la ragione e le determinazioni medico-legali » .

Negli anui 18H I -92 negli ospedali militari di Napoli furono presi provvedimenti di riforma e d1 lunf.!a licenza per le seguenti affezioni.

Ua questo specciJi etto rilevansi nel1 H91 le pleuriti dell a lo sinislro più numerose delle destre; in e;wale proporzione· nel ma le riforme per pleuriti sinistre rim angon o più numerose di quelle a destra e ciò per i più impo rtant i r eliqu:lti elle si hanno n si nis tra.

Considerando i pt·ovvedimenti medico-legali presi m rapporto ai si ha:

Tn Lotti e due gli anni in esame trO\ iamo che il l" rea. gunento fanteria diede il numero di licenze per malattie dell'apparato respiratorio; ciò dioota certamente che maggior fu la morbosità in esso. Alloggiava alla caserma di S. Potito, che l! abbastanza salubre, fa ceva le mede:;ime esercitazioni che ;.di altri reggimenti; dunque la causa s1 deve ricercare o negli individui {infatti di !l nel 189 1 e 4 nel 1H9:! sopra i rifonnnti o mandati in li l'enza pre sentarono dati anamnestici ed ereditnrii) o nella 1ndividuale trascuratc.r.za dell'igiene o in altm ragione che ci potn•!Jbe dire l'ufficiale medico clw Yi fa servizin e che li lta certamente seguiti

Per quest'anno posso dire di avere osservato dopo il ritorno dal campo il t• et! il 2° reggimento fanteria han tlato il maggior numero di pl euriti, malaria e febbri ti foidee che gli al tri rexgimenti clte accamparono o al Ponte di Ann ibale o a Camigliano, dico il 23• cd il ?.;.•.

.'iel 18HI il reggimento cavalleria Padova viene immediatamente dopo il l• reggimento fanter·ia e diede più mal att del reggimento cava lleria Gu ide: nel '92, il 1!1° ca\'alleria ha dato i malati mentre il 21• nc..;11 uno.

IR92 dopo il 1• reggimento fanteria vieni' il 2" fanteria Pd il si comprencle come le )!uarigioni prr polmoniti e specie per p leuriti sieno assai sca rse. las cia ndo tJueste due affezioni dei reliquati seri i e per essi credo che si dehha essere assai lar·ghi nella esclnsione assoluta cle.!!li individui che auhiano so fferto l'pecialmente una grnve pleurite.

Le riforme e le licenze so no l'indict' fedele dell'importanza del decorso e esiti della malattia e da esse può dedursi la percentuale di guarigioni assolute o relative di un morbo.

Nella pnuica civile, sicco me non può ealcolarsi la morbosilit, cosi non può conosce r·si la cifra delle 1-{narigioni co mplete di nn morbo , questo si può fare però nella pratica militare, in base app unto ai r·isullati dei vroHPdi · menti medico-legali. Per le malattie dell'apparato respiratorio, come dedu cesi dai provvedimenti medico legali prt>.;i.

Pnr non accettando l'opinione di cr uei medici militari, rlte vorrebbero allontanati dall'esercito delinitiYarnente quei 'ioldati cbe lt1n snfl'erto una pleurite ;;iero-filll'inosa. crf'do che si òehhn essrre un po' più laq.:hi tutt e le volte che il ror:;o fu :,:ra,·c. l'essudalo abbondanlf' . il ria,,ur·bimento lento ed incompleto, e i relitjuati di ader·enze piPurichfl. rafo!· grinzam ento ed atelec tasia pulmonale. retrazione ed immobilili\ toracica imponenti: in questi casi la pleurite è per lo più di natura tubercola re. Il Landouzy, tra i primi. clinicamente e patologicamente riconobbe che la pleurite (• di natura tubercolare 98 ,·otte su l 00. Il nelle sue rir.en he l'ondate sulla dimostrò questa cifl'a el evata trofandola invece nella proporzione del 68 .:)i p. l 00. fl principe Ferdinando Lui gi di Bavi era , st uàiando lo scorso anno casi di pleurite. fra le ·ue concl usioni otteneva , cltc la parte di eiise erano di natu•·a tubercolare. Inoltre dal succinto delle storie clini che ·i rileva. che le aiTezion i dell'apparato respi ratorio ebbero tlecorso grave si da rar prendere serii provvedimenti medico-l egali, o di licenza o di r·Jforma. in tuili quelli individui nella cui anamnesi troviamo una o parecchie gravi mala tti e pregresse, indice della loro debole resistenza org:mica. ovvero hanno un'er<>ditarietà mor·hosa dell'apparecchio re=-piratorio abbastanza pronunziata. Tnfaui co nsiderando in quante delle i l cliniche troviamo nell'anamnesi ereditarietà o gravi malauie pregresse, nhbiamo, come può rilevar·si dal souostante specchietto, malattie pregresse in 29 casi nel

SULLE )lAI.ATTlE OEI.I:.\I'I cowlilù.ms pttlhoyt1niqw'.\ de ln tltms l' ormrr (S• maùu• mMiral e 18!13, cl ice cl1e se le r·ice rehe moderne han dimostralo che la tul• erculo.;i e soprallutlu da in alazione e rla ingestione. non è men \8 1'tJ cl 1e l'ereditari e liL ha una imp ortanza rileHtnte. l'origine della tn hercolosi ... molto piit a ntica, rimonw all.1 prima età, all' ereditit rimasta silenziosa per molti auni e sullo l'inlluen7.a delll' cause ,.;eco nùarie tanto hen eonosciUte dall'antica medirina. divien e \'irulenta. P clà lu ogo a clei renomeni genera li. Biso,{Oerebhe poter· allontanare inùividtu a ll'etti ùa tuberco losi latrnte, ma fino :td ura non abIH amo alc un mezzo .;c1·io di dia).!nosi ed i nostri .:fol-li malaugurata mente spesso li (h el'C h), per.:i ù sr tloHehlte e liminare .;uhito l'intltviduo sospetto tuhercoloti co dall'esame di niro, Ol' vale il non trovare bacilli tuhercolar·i nell 'espettorato. Il dott. El y. ha in rilievo il fntlo r.hc di tempo in tempo negli ammalaLI di )!l'ttvi ltlhercolosi pnlmonali si trova ns!'-enza tota le di bacilli. ricorderemo il soldato l)pl Conte, reduce dall' Africa, n po:;tumi di pleurite. morto nel fehb1·aio Jler tuhercolosi d11Tusa. Dall' ottobre al febhraio, esaminai ci nq ue 'olte l'rspeLtoru to. facendo ogni volta. molti prepa1·uti: ma solo una ,olt.a, ' 'erso la metit del febbraio si ri ti'IH'arooo bacilli tuberco lari ; me,;so in dubb il) che la sp utacc hiern fosse sua , non si tenne ro nto ùi •ruesto reperto. \. !l'autopsia si tro varono tnbercoli miliari in tutti gli organ1, specie pnlmoni e mil za. Que,;ta era enorme e si spappolava con grande fa ci li ta, le pleun· erano gross iss ime , e le aderenze con le pareti toraci che cd i polmoni tali da riusci re estremamente dirli cile lo scollamento. polmoni non si notavano grosse caverne. ma so lo qualcun a assai piccola. Ciò ginstilica il reperto negativo dell'e:-;1me microscopico. TI pro- t.:O'ISIDI!.RAZ! ONl cesso tuherwlare iniziatosi nelle pleur·e si era dilruso nei p olmoni e nella milt.a e nei reni, il fegato era in degen era· zione arniloide co n asse nza di tu uercoli.

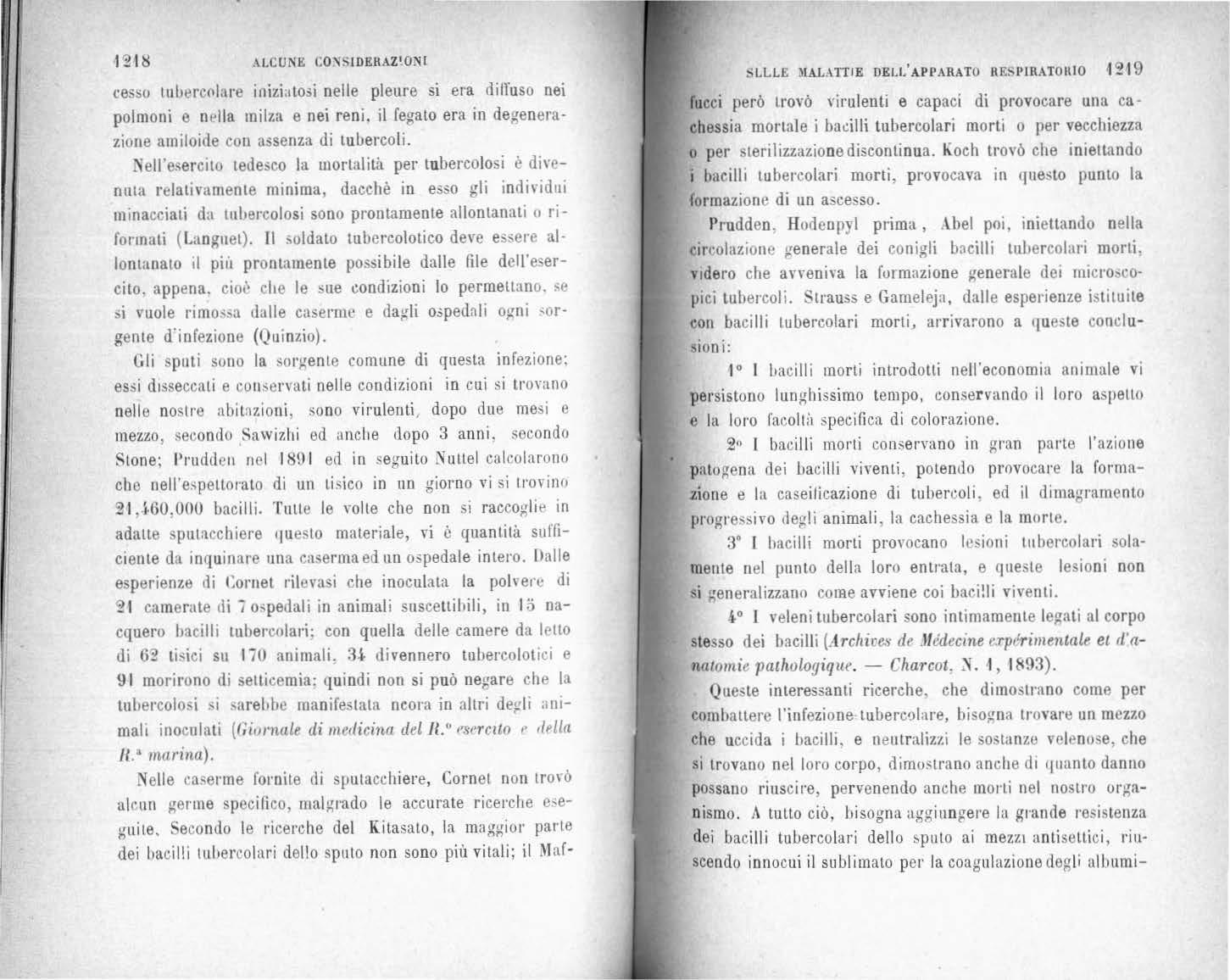

IX9 1 ed io 13 nel 1892, malattie pr egresse ed ered1tarieti1 in n casi nel '!l l e nel ·n: tra i tub ercolotici poi :;ui ti) ca"' del 18!ll ad X individui uno o tutti e dne i gen1tori erano morti di malaLLie pultnonali ed Il presentavano nell'anamnesi gmvi malauie. Sui 12 iudivrdui tubercolotici riformati nel 1892, tre presentavano gravi malatLi c pregresse e tre altri un'ereditarietà. Tra e::si non sono compresi i morti e gl'i ndividui inviati in li cenza di tre mesi.

Ora per questi 1ndividui l'accasermamento e le altre ca u:;e etiologiche. devono avere la loro importanza, ma non certame nte si deve attribuire ad esse tutta quanta l'im portanza pntogenica . Il terreno era ada tto alla colt ura. le minime cause occasio nati i minimi ralfreddori, hanno erci tat o e favo1·ito lo sviluppo dellt• gt·avi aiTezi oni morbose.

Son lieto di poter portare su l{neste deduzioni la parola auto1·evole òel l\ elsch, che in uno sc ritto intitolato: dr.

Nell 'e:>ercito tedesco la mortalità per tubercolosi è divenuta relativ amen te minima, dacchè in esso gli indi\'idui minacci ati da tubercolosi sono prontamente allontanati u riformati ( Languet). li :.o ldalo tuue•·colotico deve essere al· lontanato d più pro ntamente possibi le dalle file cito . appena. ciot\ rhe le sue eondizioni lo permellano. :;e si vuole rimos:-a dalle caserme e ospedali ogn i ,or· gente d'infezione (Quinzio). s pnti so no la so rgent e comune di questa infezione; essi drssecca ti e t'O nse n ·ati nelle condizioni in cui si tro\·ano nello nogtre abitazioni, sono virulen ti , dopo due mesi e mezzo, secondo Sawizhi ed anc he dopo 3 anni , seco nd o Stone; J> ruddcn nel 18!l l cd in seguito Nullel cn lcolarono che nell'espettora to di un ti sico in un giorno vi si tro vino

2 1.1·60.000 bacilli. Tn lle le volle elle non si racco"li e rn ,., adatte sputarchiere qu esto mater iale, vi è quantità sufficrente da inquina r·e una casennaed un ospedale intero. Dalle esperienze di C01·net rilevasi che inoculata la polvere di ca merate tli 7 in animali suscettihili, in 15 nacquero hacllli tuher·colari: co n quella delle camere da letto di 62 tisici su 170 animali. 3-i. divennero tuhercolotrci e 9 1 mori rono di set ti cemia: quindi non si può negare cht> la tubercolosi :-1 :-a rehhe manifestata neora in altri de" ll <1111- ,.. malr inocu lati {fii11nwle di medicina delll." I'SI'Uito ,. dl'llll n.a marina).

Nelle fornite tli sv uta cc hiere, Corn ei non tro\ ò alcun germe s pec ili co, malgrado le accurate ri ce r·che e,eguite, Secondo le ri ce rche del Kitasato, la maggio r parte dei bacilli tuher.:olari dello sputo n on son o piu vitali; i l l\l af-

SLLLE DELL' APP ARATO RE:;PlRATOI\10 12 19 fu cci però trovò virulenti e capaci di provocare una ca. ches sia monale i bacilli tubercolari morti o per vecchiezza o per sterilizzazio ne disconti nua. Koch trovò che rnrettando i bacilli t ub ercolari morti , provocava in qne,;to punto la formaz ione di un ascesso.

Prudden. Horlenpyl prim a, Abel poi, iniettando nella rrn·olazionc generale dei conigli bacilli ttùJercolm·i morti. vrdero che aneni\'a la formazio ne generalo der IJI Ci luhercoli. Strauss e Gameleja, dalle esperienze istituite con baci lli tubercolari morti, arrivarono a tru este concl usioni : i- 0 1 veleni tubercolari so no intimamente lega ti al corpo stesso dei bacilli (Archi ces de .llédecine rrp,trim entale et d'anatomie pathologique.- Charcot. 1 , 1893).

1° L baci ll i morti introdotti nell'eco nom ia a nimale vi per·sistono lunghissimo tempo, conservando il loro aspe tto c la loro l'acoltil specilìca di colorazione.

2° L bacilli mor·ti conservano in gran parte l'az io ne dei Laci lli viventi, potentlo provoca re la formazione e la case ili cazion e di tubercoli. ed il tlimagramentn progre,sivo animali. la cachess ia e la morte.

3" l ltacilli morti provocan o lesioni tubercola ri solame nte nel punto della loro entmta, e queste lesioni non :>i t;en eralizzano come avviene co i bari!! i viventi.

Queste inleressanti ri cerche, che dimostrano come p er combattere l' infezi one tubercola re, bisog na trovare un mezzo che uccida i bacilli, e neutralizzi le sosta nzo \ r lt> nose, che SI trova no nel loro corpo, anche dr quanto danno possano riuscire, per venendo anche morti nel nostro or•tan nrsmo. A tutto ciò, b isogna aggiu n gere la grande rel' istenza dei bacilli tub er cola ri dello ai meZZJ an ti sellici, riuscendo inn oc ui il sublimato p er la coagulazio ne deg li illlmmi- noidi, In rreoli na e l'aseptol al l O p . l 00 rlopo .H or·e di eon· tatlo (Schottelius e Sprenzel) e l'acido fenico (Gran cher e Ciennes). , olo il sol al l O p. l 00 li sterilizza dopo l? or·e (Giornalt• medico dt•l H.' E.m·cito e clell(t B. " lfnrùw). Una ultima possiamo trarre dalle storie rli n idte. ri. ferite. cioè, tutti quegli individui che hanno sofl'erto un'affezion e respirator·ia a decot;;o grave e che :'Ono con po,tumi, dopo il ritomo dalle loro licenze. sono ricaduti o nelle all'ezioni, o so no tiniti tubercolotic1. Ciò deve persuader·ri di più ch e tutte le volte che le pleuriti decorron o grnrenwnte e lasciano postumi più cht> mandarl i per· nna lun )!a licenm conve nga meglio riformarli addiritLura, ovvero non volen do lasciar perdere all'esPrt·ito indiviàui, che plltrcùbero fortunatamente guarire col tempo lnscial'li alle loro case e per gli ul te r iori provvedimenti medico-lega li l'adi passar·e n visita nel periodo tlelle scs:;ioni ordrnarie e straordinar·ie di leva, ed in tal modo ne guadagnerebbero lo Stato, gl'i ndividui, le famiglie.

12:20 ALCU 'VE SULLE 'lALA TTIE, P.CC.

Rivi Sta Me D Ica

Prof. J. DR ESC BFELD. - Caao d i polloeno e falomtellte ae u a anatomiche lealont . - (Brit .\te(l. Journ.al, :Z2 Iugho i 893).

II prof. Dl'eschfeld, deii'Owens College di Man chesler, riferi sce un caso di polioencefaliLe senza le sion i anatomiche. Tratta vasi d'una donna di 36 anni in cui l'affezione cominciò CQn paralisi dei muscoli ocular i, che 8Comparve dopo alcuni mesi per· l'icomparire dopo alcuni anni unitamenle a sintomi di paralisi bulba re. Mentre la paralisi oculare era nuovamente scomparsa, i fenomeni bulbari, cui si erano associati sintomi di debolezza in parecchi muscoli spinali, persislAttero a ncora parecchi anni. I mprovvisamente ester no rirornparve unrtamente alla paralisi quasr completa di luLli i nervi cronici motori e dei cer vicali s uperiori Cl)n atrolia dì parecchi dei muscoli affetti e con completa assenza dì dislutbi sensrtivi. L' accur·ata autopsia non rivelò alcuna h•...ìone del sistema net·voso ceutrale e perrfer ico che potesse sprego r e i sintomi osservati in vrta .

Questo caso non ,·. isolato nella scienza, ma in nessun di cJUelli pubblicati finora i fenomeni paralitici erono cosi 1·ompleti nt'• la mancanza di lesioni anatomiche così assoluta. Jnfalli nel caso di Oppenheim non vi er·o. oftalmaplegia Pslcr na, in quelli di Wiltks essa era mollo incompleta; sim ilmen te in quello di Senator. Seeligmuller·, che è il primo che ho usato il termine polioence.fa lom ielite, ne un altro: Schall'er, Gurnon e Purmenli er della clinica dr C!Ja t·cot ne c1tano all r i. fn tulli questi casi manca va or l'uno or l'altro det osse rvati nella del prof DreRchfeld

Sembra molto s tr anQ comt> a sinto mi cosi netti no:1 dt>bbano co rri:spondet·e lesioni analot n lche. -Q ueste però, 1lice ti prof Dresch feld, debhono p r csuppors1 quantunque sfuggano ai uoski attuali metodi d i ricerca. H oppe e S enator le f11nnl) risiedet·e ne1 centr i super iori del cervello: Dreschfeld invece le colloca nei nuclet rlei nervi cranici o nellP cellule gangliooari o nella sottil rete dt fibt·e e prolungamenti che u niscono f'jueste cellule alle fibre ne r vose. Che la cau-.u or1ginarin si a un 11uaJch e agente tos:::ico non f' mollo probabile: ciò non devesi per ò completamente escludet·c.

G.G

Prof. Ar.r.A N M ACF\on:N. - Note batt e p()logioh e su d 'un oa1 o d.1 &1 0 8110 epatl o o tropical e . - (B r it. Merltcal Journ.al. 15 luglio l8tl3.

Numeroso rice r che hanno abbondantemente provato che in llft gpan nulll e ro rli dil'lsen te ri P le amebe formano nn r ep et·to costante ,nell'inLes Lino. Simili amebe sono slaLe anche t.rovaLt) nell'ascesso e patico d'origine 11 dollol'

K a1·tulifi di d'Egitto trovo le amebe in pii1 di ;100 ca-.i d1 dis!'l•'llle t·ia; egualmenl c e gli le Lrovò negli a"cessi epatiCI d'ot•igine I n 13 casi di fn fallo un batteriologico; in !i di essi degli stafilococchi venmro ' sola li dul pu:;, Jtl l il bacillo fetido e in un altr o il proleo volgare. Nei r ima nP.uti casi l'e-<ame fu uegativo. li crede che le amebe e i batteri penetr·ino nel fegato In la ,·ena po r ta e che 11 hatter ic> piogeno eccili la suppurH.liOnt' nc>l !'lo! pe1·ché (13 amebe vi hauno prodotto previe lesiont.

Usler l r o,·ò g1·a n numero di amebe nel pus d'un epttlico •· nttlle cvacuaztoui dissente r iche dello 'stesso paziente. La malalliu t'u !'Or:tr tltla a Panama. Gli o rganismi era no si· miti a quello descl'itti da !{artulis . Un altro caso di cli"'enleria è r icortluln da Lajle ltr di Ballimot•a, in cùi lA presenza dello am ebe fu rtolala non solo n eJlc deiezioni ma n li CO l'Il nell'a :,;ccsso del fegato. Esse fu ron o anch e trovate nello sputo, risulta to non dubbio d'un infezione polmonat•e. Questi esempi basteranno a dimost rare che nella disente ria tropicale e sue complicazioni le sono sì roc::tantemente trovate che esse possono esserne considerale come il fatto re o uno dei fattori. K arluli s crede che le amebe da lui rin ve nut.. sono la causa .teHa Jisente••ia tropicale. Osler nel s uo lavoro cita le seguenti os:;er,·azioni Baumgarten sulle r icer che di Kartuli<::

• Noi $limiamo improbabile che le amebe cagwna rt' tutte le condizioni dei proce"si disenle rici. Noi non abbiamo alcun a analogia per dimostrar·e che parasstli ameboid i possono causare ulcerazion e l' cre.liamo piuttosto che p:li organismi piog-enict.. ben noli pr oduttori di pr ocessi ulsnno implicati colle am!.'be nella palOKOnPSJ della -disenleria tropicale •·

Cunn ingbam e Grass1 non attribuiscono alcuna azione patogenica alle amebe nel tubo dige r ente ammalato: le am ebe sono state rinven ute anche nell'intestino n o1•male. In m anca nza di esperimenti s u g li animali deKni di fede non si può anco ra di r e· se i tleltl sono patogeni o semplici innocui

Counrilman e Lafleur in ur1 0 ;;ct•itto intitolato: Dlsen.te r ia am tuica, fanno uu· ampia e completa d iscussion•• di questo argomento. ! n aggiunta alle loro invP«ligazioni danno una molto completa bibliografia. E ssi ritengono che l'anatom1a le storie cliniche della di"'senleria amebica la distinguono dalle altre affezioni dell'intestino colle 1ual i essa è sta ta classificala lìnnre sotto il gener1co uome di Le ulce r e Jel colou differiscono generalmente da quelle tt•ovate in ogni altra forma di d1c::enteria L'ulcer atione l• prodotta da infiltrazione del tessuto sottomucoso e da necrosi della mernb••ana mucosa sovr astante. Le ul.ce r e hanno pel' una fo rma escavata. Nell e lesioni, se n on complicate dall'azione dei b>itler i. non esistono PI'Odotti d'infiammazione pu 1·ulenla. Gli ascess1 dE'l regalo, con o s onza pa 1:tE:cipazione dei polmoni, so no co mplicazi oni più frequenti che in ogni altra fo rma di disen te eia. Gli organismi a rn oboiui si Li'Ovano alla base ùelle ulce r e. Quan to a;:cli a:>ces'-t epatici le lesiont differiscono da quelle prodolte da batter i e non vi si trova rono or ganismi p Ol!enici. D'altra parte, gli ascessi contenevano amebe non associa le a 1 allri mir r ot·ganismi. Questa é la fvi'ma dE'Ila disenteria comunemente dt>lla dbente1·ta tropical e e secondo Counctlman e L al:leur essa è causa ta dalla ameba

In tutte le ricerche summt>nlovate, in cui si rinv enne r o le am ebe negli ascessi del fega to, furo no trovate pure lesìo11ì disenteridte nell'inte!ltino. Le tlmebe c.lall'inlestmo erano pa>:sale nel fegato e vi a ''evano causalo una infezione secondaria. Ma il co!'idelto ascesso epatico tr opicale fJUil essere disgiunto da Of{oi affezione disenlet·ìca (Murchison, Fayrer) e Cou ncihnan e LaOt:! ur notano che la questione: Se le am eb e sieno capaci opp ur no di cauc:are p-li ascesc:i del fe){ato sì frei]Uenlemenle osservati ai tt·opici :>euza alcunt1 ulcerazione delt'intest111o deve ancot·a rimanere su/.1 jwlice.

Un caso <!!te l'A. ha avuto l'op;Jot•tuniLà di osservare può l'ot•se un aiuto pe r dilucidat•e questo punto. Si t rattava d'un signore rimpatr·ialo dall'In.tia per malattia. La ru fatta dal dottor Tbin d'un vasto ascPsso enatico e l'operazione venne deci:>a. N on vi erano disentel'iche nè ve n'et'flno state p3r l'innan zi. L'ascesso. che ven ne flpe r lo Jal doLLOt' Th ornton, t>t·a unico, siluolr) uel IaLo destro dt•l r..-gulo. Pic··olc quanlilit Ji puR furono rarcolle in tubi slerilrzzali ec.l imrnedintamenle esamrnale. 11 pu<- nveva un colot•e ro,..sastro, e dt<lrilt di tessuto t.'p111ico, corpuscoli e pur·ulertti.

Un accueato esa me rni croscopico J'u fallo pP r lrO\'At'e le amebe; il r .su l tuto l'n complet>unen te negativo. D' altt·a i freschi ed cs:<icali couteuevano IIUtllero<;t stafiloco,•dri.

Essi frrt'OIIf· gii unici mic ror·gar.ismi tt•ovati nel pus. Culture vennoro Cflll lemporaneamente l'alle. 11 pus fl.l pur·e diretla ruen tr di-'les o su patnte e agal'-agar e i tubt inoculati fur.,roo lPnul allu temperatura del sangue. Sulle collur·e in !!elatina numeroc:e culoni·• si sviluppar·ono llEOICA a llo stuphg/ocoecus fi!JO{Jenes au r eus. l tnbr di cultura su patate e sgar-agar dettero una pu r a germ.inazione dell.o stesso roicroraflnismo. F inalmente 1111 esperrmento su anrma le dig10strn che esso era proprio lo staphylocoecu " py ogenes aureus.

Dall'esame di 'JUesto ca!<O di ascesso tt·opicale ri !'lulln quan to segue. Il pus non conteneva amebe. Il so lo micr organismn trovato fu lo staphyloeoecus P'toaenes e dal pus si ottenn ero culture pure tli esso sui varii mezzi dr (•ulture.

Non essendovi slata disentei'IB, il battPrio probabilmente non tenne la via della ven alporla pe r g iunge!'e al Esso polt'• penPtrarvi atlravet·so i con,lo lli biliarr aiuta lo forse nel dalla !'lessa morbo!'a conrltzione del dotto blftnre.

Se i surt•iferiti risultati sono confermati da allri, noi po-.siamo ritenrre tali forme di ascess i del fe j:(alo dovute non giù alle amebe ma ad una sem pli ce invasione del roicrorocco piogeni co.

Sotto la cura del dottor Thornc:on l'ammalalo guari compiPtamente G G.

La patogen e sl dell'itterhl& . - (D eut . med. W ochensch ., N. 16,

L'ittet•i:da consiste essenzialmente nel f11llo che la bile, e specialmente la materia colot·ante dello bile, pene tra nel sangue e va a depositarsi nPi tessuti. Come la bile entr i n ella massa in cet·li essi si può com· pt•endere. ma pe1· ul tri la spiegazione del fenomeno in· contr a gt•avi dtffìcoltà.

Se il deflusso ùella bile costituitasi nel fegato viene in <fUOI!<iasi rnodo impedito, la press ione so tto la quale sta la hile entro i condotti e nelle Ct'llule epatiche, si esagera, P1l allora la bHe puc'l far passagr:io nei ''asi linfattct ed anche direttamente nei vasi sanguigni.

Al cune r ecenti ricerche tender ebbero a prova1·e che, ristagnando la bi le nei suoi condotti naturali, l'abnorm e pas-

Medica 1337

s:aggio avrebbe luogo dapprima peeferibiJmente per· i linfatici. L'1llerizia che insorE!e in seguito a questa patologica vi_en c!1iamata ilterizia da s tasi b ihare, oppure, s1ccome la bile g1a sgorgata viene assorbita ,.itterizia cl'astd é chiamata anche itterizia epatogena perchr' la b1le pervenuta nel circolo si e ra già dapprima elaborata nel fegato.

osseJ'\'a pure Itterizia in casi io cui non si puù dimostrare un r ista gno di bile. In passato si faceva talvolta la supposizione che l'itlero possa semplicemente in sor gere m seguito a policolia, per la quale condizione si formava una esagerata quantità di bi le nel fegato e passata questa nell'intestino veniva assorbita da r1 uanlità pure maggiore del normale 11pecialment" se questa bile passata per assorbimento dall'intestino nel ci r colo subiva una insuflìciente Jecomposizioue. Mo tra i casi di cui si osserva l'iltero senza ristagno biliat•e se ne danno molti ip cu i tutto fa supporre ch e lt1 elabo1·azionc di bile nel fegato sia notevolm en te diminuila ed anche completamente questa spiegazione si i, dunost r atA insufllciente perchc in m ol ti ca!'i Lli itterizia in cui ora con tutta certezza esclusa una stasi biliar e si è r iusciti a con!'llatare nelle orine la presen:la non solo di materia colorante biliar·e ma Anche di acidi bil1ari.

Fintan to che si poteva ammettere che la secrezione biliare solo iu una separazione degli elementi biliari preests teut1 nel sangue, anche questa forma d'1ttero era spiegabile senza difficolta. Come nella soppressione della funzione renale hu luogo una ritenzione dell'urea e denoti l . l'> a lr1 elem enti dell'orina i quali si accumulano nel san,ue • • r"l sopprunendost la funzione epatica la bile dovrebbe esser e ritenuta nel sangue. Ques ta fot·ma è chi amata itlerizia da r 1tenzione, opput·e ittero da soppressione perché insol·gerebbe da soppressione del: a funzione epatica; fu chiamata itterizia emalo(Jena. per contrapposto a que1la cosl dettn epatogena.

Questa dottrina potè sembt·are sostenibile fln tanto ehe si ammetteva che gli elementi essenz iali della bile s i trovino gia prefot·mati nel sangue e che nel fegato veulsse 1·o ;:oltanlo separati. Ma, dacchì' fu universalmente ricono8ciuto che in •·ealtà l a bile s i forma solo nel fega to, la teoria della itter1zia per ritenzione non poté piu r ellgersi.

J7u••o no falli molleplici tentativi per superare tali difficoltà.

Dapp1•ima si cerrò di ri p•'rtare egualmenlP a tli bìlc il majlgior numero possibile di casi in f·ui nora poteva esser •.!Omprovalo e piu facihnenle si ri u!->civa 111 questo intento per quei rasi clove non si poteva chiat·arnente precisa1·e una speciale causa di ri <::Lagno biliart>; per ,1uei ca "i s1 chiamava in aiuto il catarro gaslruduoclena t.', ,·aie Il di•·e si fact>va prPcedere un catarro vie biliari, onde da <tuello poter far pr oveni re la biliarP Ma nemmeno questa tpotesi si adattava alla spiegazione c pur volenrlo ad ogni costo fa r entrare in gioco la pretesn '-'ta'3i ... j ricorreva alle piu coufuse ed azzardale ipc>l,.·si. Mu tutti questi sforzi si sono lilmo!'lJ'ati vnni. P l'r 1111 osRervalore imparziale non poteva c::sistere al cun dubb1o che per al cuni casi di ittero, l'ipotesi della stosi biliare non si reggeva assolutarnente e cosi s i dovette nec(•;<"'Arlamenle ricon oscerP che, sotto certe condizioni, poteva ma11it'Psturs i vera ilLe•·izia anche senza r istagno di bi le. Si tH·.cotlt'l 111 deuominazi one di ittE-rizia ematogena ma in 1111 senl>o ben rliverso da quello degli antichi m etlici , i quuli In con!lidcravano come itterizia da T'itenzione o da Accettato il concetto che gli elementi cu ,·utLe rl!'lli ci della bile sono formati esclusivamente nel si S8CI'Itì ril solo una parte della vecchia dott1•ina, ciot- quanto ha riguardo alla ..,.ene1·azione della sostanza colorante della !Jile, amo mettendo che la sostanza colorante dt>l sangue possa cambiarsi nel sangue stesso Hl materia col01·ante della bile anche senzll la cooperazione del fegato e che u1 questo m odo possa inso rge re l'itterizia. Non di rado perù si fece cou ciò la riserva che t{uesta trasformata sostanza color an te del sangue non era precisamente la sostanza eolor anle Mila bil e, che insomma l'illero ematogeno non era prop1·iamente una vera itterizia.

Cosa dobbia mo fare in mezzo a queste difficolta 1 dovr•olmo aucot·a come si e fallo tr oppo spesso fa r violenta 1:1i fatti ed ammettel'e ad ogni costo l'esistenza di una s lasi biliare anche dove la ri go rosa osservazi one la fat·ebbe logicamente Oppure dovran n o i patolog1, iu ba se alla loro esp: r ienza clinica etl anatomo- palologica, mettersi in oppos izion e ai fisi o logi, negare il pr incipio r iconosciuto che gli essenzu1li elementi della bile non si fo rmauo uel f<>galo e così rttornare all'antico concetto della rttenzione e della soppressione?

All'autore semb1·ò per mollo tempo 'lUest'ultimo mezzo l'unico pe1· accordar·e la fiHolog1a coi fatti della patologia e de lla patologica.

Ora pe:o un fisiologo il pi'Of. Grulzner 'iene ad additarci una via che 10 m olti casi può farci evitare •tueslo u 11 taoooo nrsmo tra l'e s pertenza clinica e la teo ria fi s iologica .

:\ello cPIIule epatiche nol'ma!J v1venti estsle una rimarchuvole proprieta, che vet·ameote p r esenta molle Hnalogie col modo di compot·ta r si rli allre ce ll ule ghiandolari, ed é che esse cellule sono capac1 di teallenere completauwnte la bil e prodollasi nel loro imerno e d'impedi r e il pas!'aggio della medes ima n e l san gue e nella linfa.

Nello stesso modo con cu1 per deftlt epiteli r enali l'albumina non è piu traLtenula completa mente, ma fa n ell 'ori na , anche pe t• certe alterazioni de!I P cellule eplitic!Je la bile fa pasf<aggio u el sangue.

Noi Lrov1amo infatti che in casi di itleru dove non esiste s lasi l>illa r e, o tutte le cellu le upa tiche o per lo meno molle di esst> mostrano alter·azioni ch e ra ppresentan o uua piu o meno nvanzata degene r azione. In tali condizioni esse non possono tr·attcne r•e la bi le né imp eu imo il p a ssaggio nel sangue o nella linfa. Puo una cellula alterata al punto da esser a ucor·a capace ad elabor are la bile rna non d 'i mpedirne la difrusione oppure uu certo numero di cellule puo anco r a formare bile la l'juale poi passa in altre cellule ebe banno per duto il potere di tratteuerlo

Li obe rmeiste r chiamer·ebbo q uesta itterizi11 per insul'lìcienza delle cellule a t ra ttene r e la bile itt e ro acaletttco; f<i potr ebbe anche oppo r tunamen te chiama rla itter·izia di di/l'u- sione; per ò va notato clu• que,t' ultima espressione fu usata in alt r o l.'enso cioè per quelle itterizie che secondo la teo ria di Frerichs insorgerebbero per una diminuila pressione n el circolo della vena porta.

Per molli casi d'itterizia che non possono essere attribuiti a sta!:'i biliat·e vien data sufficiente spiegaz ione qualifi can doli per illem.ie acalettiche o di diffusione. Ma potr emo qualificar·o cosi t u tti i casi t E potremo far senza della ipotesi dell'ille ro ematogeno? Non è fac ile r ispondere a 11u esti .quesiti. La possibililà che sotto certe condizioni la materra colorante del sangue pn<.:sa nel sangue cambiarsi in materia colorante ùella blle. dando cosi origine alla iUerizia non si può assolutamente nega re. Le trasformazioni che spesso subisce la sostanza colorante del s angue negli stl·ava>'i, come puro molti altt•i fatti, possono dar· nppoggio a qu esta ipotesi.

Si potra eventualmente sospettare q uesta palogenesi del· l'illero quando esso insorge a ssocialo ad emoglobinuria ed in oltre nei casi di all•ofla gialla acuta H di degene razione parenchin1atosa, acuta se le cellule epatiche t<i scompo!<le e se l'itterr:r.ia sembra insol'ger e od aum entare dopo che la funzione delle cellule epatiche é già abolita. l n questi ultimi C'asi sa r à pe r ò difficile stabili re se lrallasi di bile gia formala prima che mo rissero le cellule epatiche ed entrala s uccessivamente in azione oppure di nuova formazione di bile o per lo me n o della sua materia colorante: perciò, in attesa c he nuove esperienze e nuov i falli vengano a r isolvere il problema, per o r a rileveremo come una pos· s ibilita clinica l'iLler o ematogeno senza app r ofondi r e di piu la que:>tiooe.

Sarebbe compilo del c linico di 111tlicare precisamente quali casi d'itterizia sieno da computat•si nell' itte ri zia per ristagno b iliare e quali uell'ilterizia acaleltìca. In taluni casi non è difficile t11le distinzione. Per regola genera le si avrà tanto più m o ti vo di !'Ospettarn la prim a fo r ma q uanto più inten so è il grad o dl-'ll'iller izia. Se per esempio in un individuo sopravviene una intensa illt>rizia e se contemporaueamente le feci son o scoloratc, m entre non si rilevano segni che indi- cano una completa distl'uzione delle cellule epatiche o l'abolizione della funzione epatico. si può conchiudere con certezza per un totale arresto d i bile Se in vece l'iller izill raggiunge un grado meno elevalo e nel lo slt>S!'=O tempo le feci si rnan t engono co lorate di bilt>, si può in duhùio •ii trova rsi d in anzi ad una itte r izia per staf'i oppure t.catellica o per per decider e la bisognerà a pprezzare le alt•·e ci r costanze d el caso e quindi una •·etla di ugnosr potr ebbe esser difficile. È da infine rhe talvolta e impossibtle una orecisa delimita zione delle due forme perché si danno casi nei quali sono iu allo l'Jllert> da stasr e l'rltero diffusivo.

Ascriveremo oll'ilte r o da s tasi primieramente tutti i casi nei qua li ••siste un ostacolo meccanico al deflusso della bilt>, co me ad esempio quando al dotto cal edoco od epatico od an che i cana li bilia r i nell'interno del sono compressi od oc;tru iti da tu mori o da calcoli, oppu r e, co me i11 vari ca si avviene, SP la chiusura di qut>r canali e Cllgionala da ,·egetazioru inle1·ne, da neorormazion1 o da 1wocesso cicatrizial e consecu tiv o aù clel ia mucosa Anche l'itlero che si nella rorma biliare della epatica e nella fo rma biliar'e dell'echinococco multiloc ulara si de\'e attribuire ad ostru zione delle vie brl:ari.

L'itle ro inve('e nella fo rma così dalla porta le della cir-rosi ep atica , e OJ'dimu iamente non ass um e un grado mollo e levato, da attribuirsi solo 111 parte a comp r essione delle vie biliari P per• un'altt'a pa r' Le sara da consic.le t'tJrsi qua le itter·•, a catettrco con rh·generazione secondaria delle cellule epatwh e . La fo rrn a più l'requente dell'itte ri?.ia cioè la ca larra te o ga str·oduodeu ale é or·dinarramente attribuila a ti affezirone catorrale, r he pal'len do del du odeno invade il coledoco e col suo prodollo e co lla tumefa.done c he induce nella mu cosa del canale coledoco lo osll'ursce n e l suo ptmlo di sbocco nell'intestino. È ce r·to che nella g rande magg ioranza dei casi t ipici qllesta spiegazionl' sodd isfa com pletamente, ma n o n ò mcn ve r o che bnon mrmer·o ùi casi sono ascritti ad ittel'rzia cata rrale, menl1'e sono invece da cons ide r a r si come cas i di itterizia acatetti ca o dill'usiva . notarsi poi che, in biliare, le cellule epatiche vengoM danneggiate e che, s e un ìllet'O da stas i per mollo tempo, non di raro succede a q.uesto e sco mparsa di cellule omche ad una itterizia per stasi st possa agglUngel'e nell'ulterior e deco rso una iller·izia acoleltica. Un11 srmile degenerazione delle cellule epatiche t.a luogo g ià assai prAsto in sin"'oli casi. Dopo setlimano o qualche mese può già farsi distruzione di cellule e coi fenomeni di illero nrave avviene la mo r te. In altri casi si vede pe r s-is-tt're o anche per a nni una completa stas i bi liare pr·ima che vengano in srena !(ravi fenomeni. all'iltero ncatetlico o tliffusrvo tutli quei ca s i in cui l'itterizia insor·gt' m Rd aYvelcnamenlo speci alper di fosforo, cloroformio, alcool, a r senico, RCidi mine ral i. I n questi casi la degenerazione delle cellule epatrr.he é anatomicamente cli mostrabil e, mentre la diminuzione della secr ezione bilrare ac.cenna già a,! un essenziale disor,Jine tlella lor·n funzione. Gna ostruzione dell e vre bilia r i ò in questi casi pe1· regola esclu!'ia con cer tezza dal reperto RnRtomico ed a 11uesto ratto corrisponde la circostanza che l' illero ordinariamente è di grado poco elevato. Lo stesso sit.rnifìcato ha l'itterizia che vien e in seguito a morso di ser pente velenoso Inoltre è della stessa na tul'a , cioò dilt'usivo o aca tettico, quell 'itte r o e ll e è causato e sostenuto da proce-.si infettivi, come sa rebbero la fet.bre aiall a e I'Jlle r o Ppidemico. A 8 questa specie di iuero i casi non tossici spor adici ·ii atrofia acu ta a 1lt•ge ne r azione a c uta pa r enchimatosa, come pure al cuni rart g r avi casi che sono ascritti ordinaria m ente allo illel'n cttturrale L'itterizia che talvolta sopt•avviene della polm on ite , dalla febb r e mal a rica, dalla piemia dall 'ileo-tifo dal tifo esa ntematico e dalla febb r e ri co rren te può in certi casi r·a pp rese nLa r e uno complicazione e pr oven ire da un catarro delle vie biliat'J o da un a ltr·o ostacolo al deflusso della bile. :\la nella grande maggiora nza dei casi non truttacoi solame nte di biliat·e, ma invece di degenerazrone delle cellule e patiche. Probabilmente appa rtengono all'ilter o acatetlico i vari casi ù i ilte ro rhe si manirestnn o doro forli em ozioni psrchiche.