31 minute read

BIVISTA CHfHUHGICA

IndloazloD.l dell' intubazlone . - GtLLET. - (Journal de MMecine et de Cltirur[Jie, giugnc• i894).

Il dott. Gillet ha fallo uno studio mollo accurato !<ul confronto ft•a l'inluhazione " la tracheotomia, ed ha riunito per l'intubazione 8,2!)!! operazioni con 2,486 guarigioni, cioé in cifr e r otonde 30 pPr 100, e per la tracheotomia 15,955 oper azioni con 4,816 guarigioni, cioè egualmente in cifre rotonde 30 per 100. Il risultato t., quiutli esattamente consimile nei due cnsi. Ciò costituisce un faLlo rut•ioso, e che dimo::.-tt'a che l'inlubazione può utile. Ne deriva fo r se cho la lrAcheotomia sta pt•eferibite all'intubazione? O cbe l'inLubazione valga piu della lracheotomia L'auto r e c r ede che nn a non detronizza l'allra, e che ciascuna ha i l suo posto e le sue indicazioni.

Advertisement

L'intubuzioue si pratichet·A prima o dopo la P rima, lln quando l'indicuzione di ri;;tabilire l'apertura delle vie si fara sent1re. in una manie r a perento r ia, con ac("esc:i di !'Offocazione.

:'\on <>i eseguirti l'intuhazione ave r preparato tuLto l'occorrente per una posstbtle Lracheot.•ruia. L"in t ubaztone non ha per iscopo che ùi evtlare questa. Se si toglie l'ostacolo lAringeo, -,e l'i ristabili-.C'e la permeabi li là del condotto, !"intervento non cleve spinto oltre. Si t'> fatto il necessario, si deve evitare ti super fluo.

Se, non oqtante l'iott•odu7.ione del tubo laringeo, i fenomeni di stenosi non cessano o si rtproducono, non si deve esitare, solamente la tracheotomia può r1stabilire !"accesso tle l l"aria nelle vie l'espit'atorie infet•i ori.

Dop o la tracbeotomia , l'inlubazione può accessoria mente ut ile facilitando l'espo r tazione della cannula o come mezzo d i dilatazione.

L'intu baz10ne é controindicata, per la ragione sles!'a che essa i• materialmente impossibtle, quando vi ha edema della lar111 ge o lfU!inclo la faringe é ostruita da fttl'<e membrane.

Esl'a non partecipa alle controindicazioni che lo slato general e. le complicazioni o le malallif> primitive tal volla c r eare per la t r acheotomia, quantunque, si ri co n oscano meno oslacoli all'ope r azione che per l'addietr o. Co m e r egola pt•atica, si può ammettere Ctltl a meno d'im· JIO'!'<ibtltlà di contare sopra unu sorveglianzu allenta, che a men o di allontanamento estremo di qualsiasi !';Occorso medico si dov ra cominciare per tent11re l"intubazione, pronti ad interven i r e con la tr·aC'heotomia sia immediatamente, sia ult eriormente, se il primo intervento é o diviene insufll - cientP

L'intu b a :l.ioue non porta un rimedio clte alla stonosi lari ii!{O · Lracheale: essa favorisce poco l'evacuazione delle m e m b r ane spesse; essa nulla può al di 11\ della laringe e dei {ll" im i anelli lracheali; e s;;a è impotenti', l'allun ga mento d ei tubi, contro l'ostruzione Lt·acheNie bassa e pet· conseguenza b r onchiale, sulla quale sohan lo ha o resa la tracheotomia. per la via che essa apre all'espulsione delle false m embt·ane situate 111 basso.

L" tntu bazion .. non può sostituire completamt>nte la lracheo Lomia, essa permette solamentr di evitarla in una proporzi one l'elath·amenle molto e di agire presto.

Il p r im o a mem.10nnr l'uso dPI crine di cavallo in clllrurgie fu Smilh nel 1862, indi Dar·by nel 1810 ripo r tò 20 casi di e legature di questo gene r e, Daniel Lewis nel 1884 rit'e rl le prop r ie esper ienze sul c r ine ui cavallo usato per sutura e per u t•enaggio, poi l chimrghi hanno abbandonato ques t' ultimo m ezzo

Il cal{:rul, tratto fuori per quolcbe tempo dai liquidi nP'quali si c onserva. divie n e aspro e duro; bagnato diventa e sd ru cciolevole, ed in ambo le circostanze ri esce di dimcile maneggio, ed i nodi non strin gono a suflicienza. Se é molto sottire è presto assorbito, e l'ago pel quale é d' uop o fa•·lo passare dev' essere piu gt·osso del bisog11evole, onde non sr può usare senza che la consegu en te c icatrice della ft•t•r la dell'ago sia )'iù rli quello cho potrebbe dt>sideJ·arsi.

La seta bollila si r igonfia, e non passa che per la cruna di un ago grosso; se s'infilu prima c.li sler ilizza r la, si Ruasla l'ago; nella fc!rita s'imbeve delle Becrezioni de1 e cli"<'nla un tramite d' in \'ao::iune de' battel"i dell'epidermide ; si 1iislende, e non fa combal'iar bene le labbra della fe1•ita, e SP !>i str·in:re t1•oppo il punto, strozza i tessuti.

Il filo d'argento non asMrbe, ma non è opportuno per ogni parte del cor·po, perclrfl sugli inlegumeoli molli o delicati pet·melle alle labbra della fe r rla l'accartocciamento, oltre che e ssendo duro n o n si adatt a l>ene l'<ulle parli natur•ali. È

•·igido, che il rimuf)vcrlo non è solla nlo penoso, ma per icoloso per le tirature che subiscono i marl!ìni dell a ferita.

Sì é dello che il crine dì cavallo, di struttura cellulare, non e ra suscettibile riì una completa d isinfezione. Il doti. Slone, incar·ìcato dall'auto re delle prove batler iolOflìche al riguard o, dimost r ò che la semplice ìmmer·sione in a lcool, etere, soluzioni di acido fenico o eli su blìrnato per più gior n i, non 1'-aslava per rend e t• completamente asettico il c rìn ... di ca vallo, ma che il metodo di disinfezione usalo dall' oulore ri esc iva ad u na completa a sepsi.

L'autore fa una malassìna ùi 4 grammi di cr·ìni scelti, a p· eguali in spessezza, ben pettinati, poi lavati con sar one ùr soda.

Quando la matassina é 8!'Cìutta, la pone in un gro"M di vetro della capacita dr un lrtro, riemp ie rl vaso di benzrna, ed agita so\'eute il vaso. Allorchè sì sia sicuri che la materia grassa del crine si a elìrnìoat.a, tratta il crine prima con forte soluzione dt bicloruro di mercurio, poi con so luzioHe dr brdot·ur o all' 1 : 1000, uellH quale lascia ti c rloo indefinitame nte, onde s i ronse rvi umitlo e maneggevole.

11 crrne cosi preparato non si rigonfia, è molto Pr pr e!'ta a rare il nodo che è mollo essendo eguale e !'Oflìc", pns!'la facilmente per la crunn dì un ago sotlilt>, cosa mollo utile nella sutura clt>lle palpebre e della faccia. Quand o st richiede un materiale da sutura abbra molta forza tlì terHH Oile pet' tenere & contatto uìvet·sì tessuti inegualm ente rolratlìli, si possono unire due o piit cr·ini di co' 'allo, ed allora la forza di tensione 6 pil't che sufrìc•enle per polPr la sutura metallica. l n generale per ò, un r obusto c r ine è s ufficiente per le sutu r e ordinarie, ed i crini n eri di coda di cavallo sono pr•eferìbrlr, perché sì vedono meglio quau Jo s i devono rimu overe.

Le suture dì erme producono co"' piccola irrìtazwne, pl'l' la sua resistenza e morbidezza, che si possono in sito per molto tempo, e l'autore ha rimo-"so i puntr di sutura al capo dopo 18 giorni senza inconvenienti, ond.• lì crede ulllissìmi nelle operazioni di pJa.,tica.

Nei soni flstolosì molto stretti l'autor·e ha adoper·ato con vani di cri ne dì cnvallo como drenaggio, toglie ndo ùì tem po 111tempo alcuni c rin i, a mi!'\ur·a elle il seno sì restringeva. 1R92 l'autore ha a doperali) que,.;to matel'iale su 29t:i f.-rite, pr incipalmente del capo o dPlla faccia, e se ne da concepir la che altri chirurghi seguano rl suo esempr o. avendo e gli notato c he il cr•ìrw dr cavbllo, factle aù otten e r::;i dovunque, e soffìce, pieghev ole, ela!:>lico, mantiene bene il u odo , è facilmente disìnfellab ile. non è assorbente, nè ll'r·itante, può e!'se re u sato cn11 agiti fini !>simi, ''ien t•imosso a ge volmente senza dolore o dnnn o cJ[,' lesfluli, e può come drenaggio lsrHEL - Oontrtbuzlone alla. patologia. ohlrurglo a. del rene . - (Berliner klinisclte T.l'oehen.sch rdc).

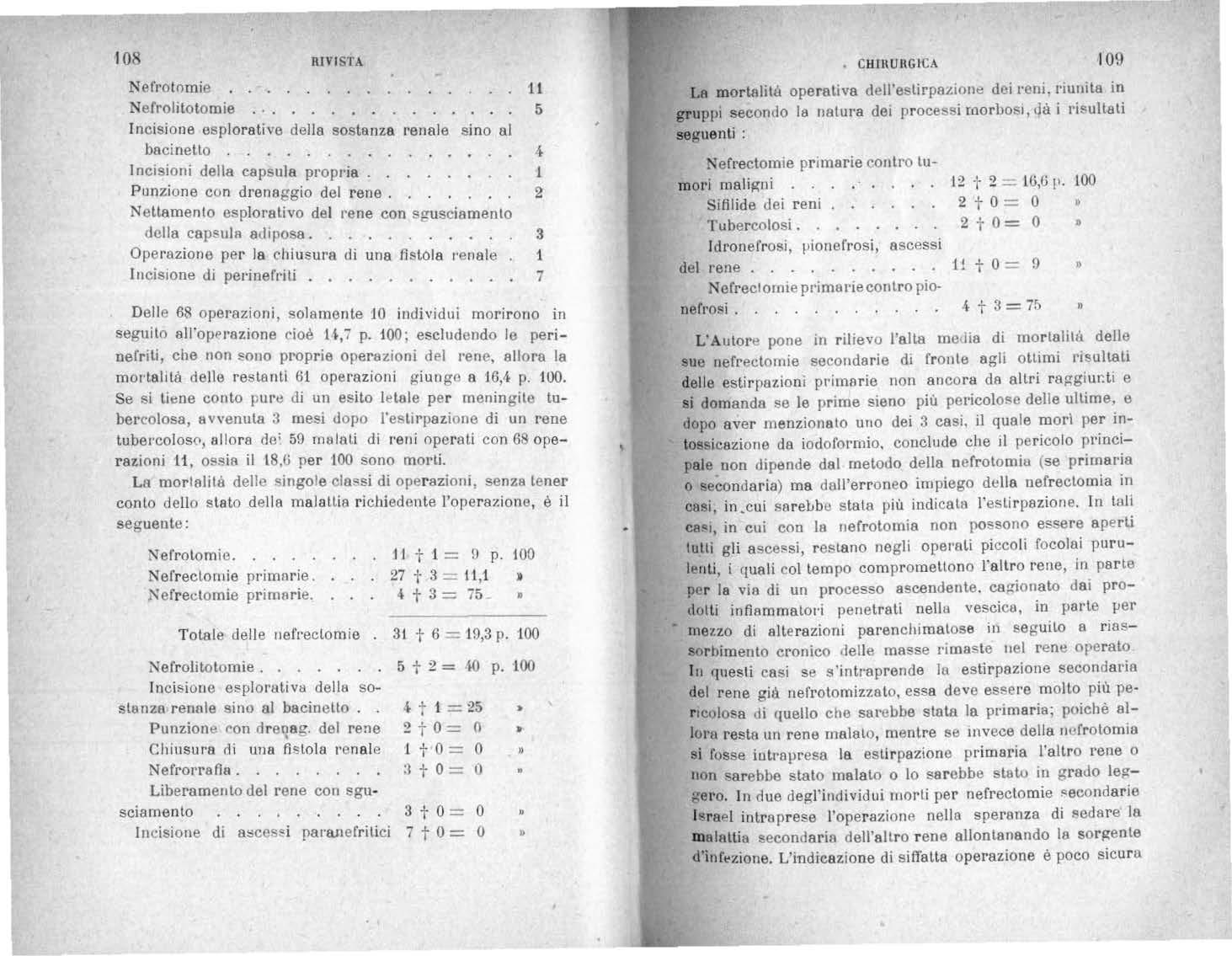

L Autot·e ba e<:egUilo 68 oper11zioni dì reni su 59 pe r sone e cioè·

Esti r pazione .ti reni . . 3 1 ( 1)

C t ) Dopo lr1 comuntcazlone rlel lavoro, lsrnel c.qpgul nltre tre estirpazioni <!i reru con Pslto eli _guarlgrone, coslccbci la mort.nllta per discende a i7 ,6 per· 100.

Delle 68 ope1·azioni , solamente 10 individui morirono in seguito all'opPrazione cioè li-,7 p. iOO; esclude ndo le perinefrilt, cbe non rono p1·oprie operazioni dt>l rene, allora la mol't&l ttà delle restantì 61 ope1·azioni giungn a 16,4 p. 100.

Se si conto pure di un esito lt•tale per meningitc tubercolosa, avvenuta mesi d o po l'esttrpazi o ne di un t•ene tubet·colosCI, allo r a de; 59 di r·eni operoli con 6 operazioni H , ossia il 18,U per 100 sono morti.

La morlalita delle singole cla!'si di oper azioni, senza tener conto dello stato della malattia richiedente l'ope r azione, é il seguente: efrolomic.

Nefreclon1ie pt·imnrie . X efr ectornie primarie.

T otale delle nefl'ectomie

Nefrolilolomie. . . . . .

I ncisioue esplot·ati va della sostanza renate sino al bacinetto . .

Punzione <'On dreoag. del rene

Chiusura rli una flslo la t'Cn a le Nefrorrafla.

Liberamento del rone con sgu-

11 t 1 = n p. 100 27 t 3 - l 1,1 » 4 t 3 = 75 31

La m or lalitu operativa dell'estirpaztont! dei t·eni. r·iuuita in grup pt secondo la natura det roorhost, dà i t•isullati seguenti : prtmarie contro tum ot'J m a ligni Sifilide dei reni Tubercolosi . .

12 ·r 2 - 16,U p. 100

2 t o - o

= o l t o= o :1 t O = tJ sciamento 3 t O= O

" ))

Incisione di asC('S"Ì pat·anefritici 7 t O= O » ld t•onefrosi, pionefrosi, ascesst

2t0= o • de l t'e ne . . . . . 1! t O = H »

N efrectomiepl'imariecontro pioneft•os i. .

4 t 3 =7fl

L ' Autor•e pone m rilievo l'alta med ia di mortalilù delle sue nefrt>ctomie secondarie di fronle aglt ottimi t•tsultali d elle estirpazioni primarie non ancora da allri rag"gìur.tJ e s i d om anda se le prime sìeno più delle ultime. e dopo aver menzionato utto dei 3 casi, il quale morì re: toss icazione da iodoformio. conclude che il pericolo prtnc•pale non dipende dal metodo della nefrolomiu (se o seco ndaria) ma dall'erroneo impiego dt!lla nefrectom1a m cas i, in .cui sa r eLb o stata più indicalt' l'estirpazione. In ca '<t in cui con la nefrotomia non possono essere ape rll tuili, gli ac;cessi, restano negli operati piccoli focolai purolenti , i qua li col tempo compromettono raltro rene, in parte per la via di un processo ascendente. ca[.(ionalo dai protlot li infiammatol'i penetrati nellu vescica, in parte J.ler me zzo di alterazioni parenclumatose in seguito a riassor bimento cronico clelle masse t•imaste uel rene operato I n qu esti rasi se s'inlr·aprende la estirpazione secon.daria de l rene gia nefrotomizzalo, essa deve esset·e molLo ptù pe· r tcolosa di quello che sat'C bhe stata la pl'imaria; poichè allo r u resta 1111 rene m a lato, mentre se mvece della ndrolomia s i fosse iutt·spresa la estir pazione pri maria l'altro rene o non sarebbe stato malato o lo sarebbe stato in grado r.:er o. In due morti per nefreclomie lll ra PI i ntrap r ese l'ope r azione nello speranza di sedare la. m a lattia secondaria dell'altro r ene allontanando la sorp;ente d'inf"'z ione. L'indicazione di siffalLa operazione è poco sicura pet·chè non è decidere eia piccoli del r ene la e s tensione e la intensità della rnalattia ciel parenchima, da cui d ipende, se Il rene r imasto sia ancora bastevole per la suli fun zione. l ris ultati deHe nefrectomie seco nda•·•e per di ambedue i r e ni sa ranno in generale di quelle primarie ad eguale complicazion e , poichè nella malattia bilaterale s1 allontana primariamente un ren P "'UPPUrato quando à così p r ofondamente dtstrullo che non serve p1ù all'economia del corpo, ment r e in casi di estirpazione seco n da l'i a SI ho da fare con 1·eni nei quali il più dello volte, a causa tll-1 porenchima r enale ancora secer nente, la ne'fro · tomia fu pt•cfet·ita alle. estirp11ziune pt·imari a. L'A. queste considet·azioni coi risultati favorevoli da lui ollenuti sulla esti r pazione pri ma ria in casi eli malattia dell'al tro rene gia nola. R e lutivamente alla possibilità di sv iluppo di malattie tardive dell'altro rene dopo nefr otomie con mcompleta apertura dell' a scesso, esamina l. il quesilo se pr•nclpalmen te con la nel'recto mia •l ei r e ne s up purato possa ri parar si a tale inconveniente. In questo riguardo l'A. oLtennc basse medie di m ortal ità òi !) p. 100 tanto nelle nerr ectomie primarie in processi puruleuti, qu anto nelle nert·otomre: d'altra pa rte dopo ullcme operazio111 rml:.tsero più spesso f!P-lole od ascessi nou ape rti. P e t• ciò la ne fr o lomia è ind ica ta i11 tutti i casi in c ui non s i sa nulla su llo s tulo de ll 'nllt'O reue o non s i ha conoscenza della sua malattia, ad eccezione dei casi, nei rìua li il rene da operare è tanto distrutto, che o non ha più alc una importanza ;>er· la funzione, opput•e , nonostante la incisione con divisione deJia capsu la, non a dare libero scolo al pus. S econdo l sr a el le indicazioni pe r la scelta ùellu nefro tòmia o della esti r pazione del rene in ca>'i di s uppurazione son o le segue nti: quando il secondo rene è s a no, quello malato è da eslit•pa r s i senza riguardo al parenchima a nco r a funzionante, "e è invaso da asccst>i multipli, ai quali non é pos"ibile dt dare alcun libe r o c;rolo all'este rno. In a ssenza d• sicurezza a"soluta sull'mcolumilà del secondo ren e, le stesse sfavo revoli condizi oni ùt ascessi t•i c hieggo no un' esLi rpazion e primat•Ja so!Lanto in casi ùi

CHJRURGI CA l Il cosi eleva la diminuzione d e lla masso parell(·himolosa se-rernenle che l'allonlanameoto di non possa aver<> cbe poca o nessuna importanza La s lessa indicazione vale solto certe forzate circostanze in casi d i malattia dèll'all r o r e n e gil.i nota. Se per le su rriferile indicazioni fu mestieri app igHarsi alla nefrotomia, senza poter e eva cuare tu tti gli asce,.si, ma poco dopo fu posstbile determmare lo stato uormale dell'altro ren e, allot·a pet l"egni dt rtlPnzione è assolutamente necessari o 6SPJ!Uire la estir paziOne seco n dar1a , AL rtu rnesTo rossr stLE, prima che l'altro r ene !'.ia colpilo da maloll1a secondaria. Nell o suppurazioni ùi r eni legate ad as cessi par·auefrili ci la necess •tà di assicurare libc t•J scoli a que!'lt ultimi può rendere necess at·ia la estirpaZIOne p r imaria.

Un'utilità d•agno.,ti ca della nefrotomia per e<>ame "eparalo del prod otto renale da ambedue le pat·ti s'mconlra in realta rar issimamente, per ché, anche clal lato oper ato, o rina 1t prorl oLLi infiammatori discendono nella vescica . ls ra e l perciò pro pone, in ca si di fistole renali inesauste, nei quali sembt·a desiderabile uua successiva estir pazion e dt•l t·ene per ri tenzioni ecc., come operazione primaria di legat·e l'uno e l'alt ro nr etc:> r e e d'incide r lo, allo !'<'Opo di potersi assicu rare sullo stato dell'altro ren e, e trovalol n per avventura sano eseguire la estirpazione secondal'ia. Se invece il rene deve rima nere, allora ò necessario alm e no proteggere lo s bocco dell'uretere dal nu ovo deflu sso di prodotti pu t•u len Li nella vescica e perciò dai processi asce ndenti delrallro Ialo. l !>:r iiel con questa propos ta mostra che non lo i metodi intrav escicali, i quali hanno per iscopo di os.,er vu r e ed e saminare. sepa ratame nte l'ul"ina dt ciascuna pa rte. La ci:-tosC'opia pul'l bene solto favor e voli circostanze clele rmin are la malatt1a, ma lo s tato norm a le di un r ene, poiché la completa lirnpi ùezza de ll'urin a, che fluisce da ll ' ur ctor e, non r>sclud t• g ra ve rnalaLtia del reno corri spondente. l!\t'ael teme il calelel'i.,mo cistoscop1cu ùell'u r etere per il per icolo d i iuoculare in esso il pu r uleolo o tuber coloso dPIIa vescica, contro cui anche abbondantissime lavande della non potrebbero prolegge t·e. Dopo queste conside l'a · ZiOni Israel giunge alla co nc lusione, che, escludendo quei

<'asi di palpabile malattia l'iconoscibiJc di ambedue i lati o quelli, in cui una temporanea chmsura dell'uretere permette di raccogliere sepal'alamenle i prodotti di ciascun rene, il giUdizio sullo stato di sanita del «econdo r ene non può esse1·e che approssimativo. JJ g1·ado ùi sicu1·ezza da raggiungere nel modo inilicato dall'autore é d a lui d1mos trato con l'analisi di lutto le eslirpazioui Ji t·ene eseguite. Da tale r isulla, che di 31 nef1'e<'lomie nessuno mori per malaqia Psislente dell'altro rene o per e rr ore di all'incontro in due l'li ollenne diminuzione nella intensità delle allerazioui lsraf'l quindi analizza le cau!'e di morll' in 10 operazioni di rene che ebbero <>sito 1ofausto, e le illus tra con consiJera:.r.ioni di generale unpor·lanzn per la chi· rurgia del rene. I n un caso di estirpazione Ji un ca l'· cinomatoso. come pure in un caso dr nefrolitotomia, in cui il paziente m o rì iO ore dopo l'operazione, all'autopsia !'i tr ova r ono soltanto minime recenti ssi me alter·azioni parenchirnalose dell'allro rene, manife:,tatesi int r a oitam. con mediOCre albummuria e abb o ndante e liminazione di cilind1'i.

Israe l per difelto di ognr altro reperto ascrive l'esito lelalt• a queste alterazioni, e drmosl r a che esse in assenza di ognr altra azi one noriva sono da attribuirsi all'azione tossica del cloroformio inalalo. A tal e scopo e!l'li ha analizzato, in 100 narcosi, le orine dei risp e ttivi mdiv id ui che Rvevano reni normali ed ha osser·vato che in un gran numero dr cast (cil•ca 30 p. 100) la secrezione urioariu cr·a mo1·bosarnente influenzata dalla uarcosi cloroformicn. Ma mollo p1ù elevata é la media pPrcenluale delle alterazioni renalr prodotte in coloro in c:ui fu esti rpalo un rene per l'azione los!"ica del cloroformio, poiché dopo l'operazione dev e cir·colar e attraverso rl rene rimasto una quantità doppia di ,·eleno. tli quello che non avveniva prima nei due r eni; su 17 casi di tal 1-i volte si ris contrò dopo l'ope razione una leggera am•zione tran s ito1·ia del rene rimas to. A ma,:.rgior c onferma Ili questa interpretazionP, Israel dr un paziente, al qna le lungo LPmpo prima era sta to a sportato un rene, nel quale in 8eguito a narco «i praticata per allra causa si maoifHslò eno r me albuminuria e forte cilin-

ClllllU RGICA 11 3 ùrurr a Ad un caso di n<>fr·olitotomia terminato con la morte per a nu r ia totale aggiunge Jsrael la prese ntazione di un altro ma lato simile gUitrrlo, e riferisce due alt r e proprie osservazioni, le quali illustrano in modo evidente l'anuria rin essa da lui prima osservata. Nel primo caso, te1·mmato con Ja g uarigione, l'anurra totale durò sci giornr, sr manifestò in seguito a nefrolilotomia eli un sol lato. Dopo l'operaziOne dimostrò la cistoscopia che anche il ren e non ope rato !'ec er neva rii nuovo . HelativAmenle agli altri casi, i quali dil'influenza rifies!la di un rene malato sopra un r ene sano, lsr·ael rimanda alla :;ua pubblicazrone OI'J"'rnule· . ' qur l'ammanta 'lolo che l'it•ritazione IH'Oduconle feuomeni ri1le«!<i in un caso ebbe o ri gine da uu' idroneft'O!'i intermiltenle con in un secondo CtJSO m r, 1·boso eguale da prP!'I!Irono dr un drena{!gio troppo lungo sulla sedt• dPl 1·ene Con la dimostrazione di •yueslo preparato l'lrael il meccanismo e la manife!tazione delle idronefrosi intermi llenti median t e lo spostamento del rene divenuto mobire contro l'urt>lere meglio 1'er111alo con consecutivo rncurvamento de ll 'ultimo.

L'ultimo caso eli mo1·te illusl1 alo dnll' Isra el si riferisre ad una donnn ron violf'nlf' colicllf' del ren e rlestro, che rluravnno da m ulti anni. Supponendo <·he «r tratta«81' di una calcolosi renale fu posto a nudo il r ene, e, dopo palpazione neg-ativa e puntura 80stanza renale, fu inci«a la E<oslanza del rene convessità al bacinello r enale. La pietra non fu li'O''&lo, la ferila riun ita con e pe1· timore di una emo.rr agia con11ecuti VA fu tampona La fnrtnmen lP la rerita con compr·essivn. Sopravvrnn ero fenomeni a forma dr rl"o, coi 'lUalr nel 5° giorno la paziente mon ls rael dal 'JUad r o clinico e dal reperto anato mi co ar·gomeutu che la pre,..sullle del forte tamponamenlo si sia estesa sr11o al mesoco lon ascendente con lesione consecutiva dei nervi inlein esso drro r renLi. E!!li uvve r le di non ricadeJ·e in qu e!' L erro1·e poi cb' · • ' , SPnzn eccezrone, dopo breve coml>res"' · · r urnrone con sutura della ferila del rene si vince la emor1·ag ia de · l 1 ' · _ r Jva n e c a questo. Por prova lsrael P&l·e cc h r · · · cast rn eh calcoli renali, in parte dr emor8

•·ag1e renali ds causa ign.:>la (la cosi detta haernopltilia renalis), nei quali riuscì all'autore d i esegui re con s ucce:--..:o l'inri::.ione del con dei margini de lla ferita. Pat•licolarmenle notevole è un caso, nel quale il r enP per tutta la sua P-stensione fu d1viso in due metà, come al tav olo anatomico, e dopo sutura con cit•ca 14 punti di calp;ut attraverso la sostanza renale, ebbe luogo la guarigione per primam. Con lutto ciò lsrae l t'accomanda caldamente la nefrolitoloroia mediante in cisi nu<> dello sostanza renale dal marconvesso al barinello, !imitandola però a quei casi, nei quali nel rene reso libero non s1 palpa alcun calcolo e non anuria per occlusione calcolosa. In quest'ultimo caso è pure indicata l'incisione del bacinello renale, quando s1 il calcolo nel baci nello. 1o un caso sim1le la sutura della ferila del bacinello renule avvenne per prima m'enzione. Se con la si sente il calcolo in ftualc!IP punto della superficie renale, allora convien e incidere direttamente su di esso. Da ullirno presenta I srael il pt·eparalo d1 un caso di sarcoma renale di una ragazzella di 6 anui gual'lla mediante la neft·ectomia. Questo e il reual e più piccolo fin ((\li ed operato, poichè il suo cliamel1'u non quello di una moneta da cinque t•ferttlÌtJC . a• Se non esistono adereuza oppure queste sono poco res istenti, allora, come metodo radi cHle l'accomanda la enuc lea zion e total e . Se durante l'operazione si riconosce che la totale non può esegu rsi, tlllora sì enuclea so4amente la parte libera (enucleAziotte parziale) e !li lascia l'allt'A parte aderente, ovvero, SP questa è piccola e in essa n on grandi vasi, con le forbici, st su tur ano p01 i margini ddla fer1ta d• l mesenterio e si ripone nella cavilè addommale.

11e la cisti è o no libera da adm·enze, e 18 natura stessa -di tali aderenze, allot·a è neces!'1a rio dopo 1were aspirato in pAr le il li'fuido della cisti, di ricnrt•e r e al metodo in un c;ol t empo o m eglio in due tem pi tlell'inc isione, della sutura e d t>l llrenagl-(iO.

I n nessun caso è da praticare la violenta separaz1one .della parete della cisti dal

Rivista Di E Fisiologia

Normale E Patologica

A. FRr:NTZEL. - Sulla semtottoa e aulla. terapia della ota tl del meaenterlo . - (Sunto di P. Giiterbock). - (('ent r alùlatt jur die medicinischen Wissensch aften).

Relativamente alla tora pia é da notare !'11e 5 volle f11 eseguita la estil'pa7.iOtH' delle cisti m esenteriche !t 2), 3 voll<' l'incisione (t 1) e 4 volte la puntura (di cui 2 volte cen esito triste, d1 modo che fu necessario poi eseguire unn volla la IIICISione, un'aiLra l'csti rpat ione1 •

Come re gole terapeulictw il rt!lalore pone le :

1• La punturn di saggio altt·averso i tegumenli a !dominali intatti non l> Ammes"a in nessun caso, invece In na· tura del tumore deve essere determinata con la lapRrotomia.

2" Se con la laparotomia non è possibile di t'iconoscere, lJhlaau r& del canale bWare e d el dotto tora oloo. - V. HA. Rt..EY. - A r <:h. e Cent r a/b. (ii.r die med. Wtssens ., N. 18 11 l7, l f\!H).

S e sono nello stPssn tempo i condotti coledoco e lo. ra ciro, i cani periscon" per pet•itonìle o rottura del conJollo coledoco nello spazio da 2 a 17 g10rui. Ma se è pnma Jegut.o il condotto coledoco e solo alcuni Hiorni dopo il dotto to ractco, i cani possono a nche rimanol"e in vita parecchia seltimanP. In 11 esper·imf'nli non s1 t•im•ennero mai i co:-titu t>nlt della b1le nel sangue e nella orina; segno che la b1le s tngnanle entra nel sangue uni carnPn le per le vie linfaliche. Jn 5 sper1menti, non ostanle la chiusur a del condotto linfalico, la orina conteneva eccezionalmen te rnatel'ia biliare (materia colorante della bile e acido colico). C'ln l'esame d••lla bile raccolta avanti l'allacciatura del condotto caledo<'o e di rruella p r esa poi dallo vescichetta biliarr dopo la morte dell'animale si può stabilire che la quanlitù d'acido taur'ocolico contenuto nell'ultimo 1\ di '/·-1/ 1 minore, al contr·ario quella della vescica e della coleAterina mollo maggiore che nella pl'ima. Dopo la chiusura é anche notevolrnente diminuita la p r oduzione della bile, e può essere diminuila tino ad'/,; coAicchè nella stessa unrtà di tempo si forma dieci volte meno di acido taurocolico che avanti l'allacciatura del condollo biliare. lu couseguenzu di questa operazione si distendo ROtto la pr essiono dt!lla bile stagnante il condotto epatico, le trahecole delle celi ule epatiche si il lor o protoplasma come dimostr·ò su preparati microc;copici. E importante uno sperimento col quale si dimoslr& che dopo l'allacciatura del canal coledoco pu6 essere impedrto anclre per l'i giorni a! contenuto del condollo toracico il pasc;uggio nel sangue scn'Za il minimo disturbo nelle condizioni generali deJranimale, purché sia alirnenlato soltanto di albuminoidi e idrat1 di carbonio, con e<:clusione dei gras<:ì; eccello una disten«ione de l dotto toracico e una tumefazione delle ,:!landole linfaliche del collo c della scapola. null'altro si potè scopri r e di varrelà; in par ticolare non si osservò mai alcun segno di edema c di essudalo. Dopo la chiusura del condotto toracico al collo, le coll aterali della cavità toracica presso il condotto loracico, ordinariamente appena visibili, sono mollo dilatale e si diramano verso le . glandole linfaliebe impigliale fra i vasi sang-uigni che partono dal cuore. si osservar·ono mai eJemi o <:lt>avasi. li Sahli ricorda il fallo che nella testa della sanguisuga s1 forma una sostanza la impedisc;e la coagulazrone del sangue. r.oadtuvato d a Egual, lta studiato la fot>mazione (lei tromba in animali cui Ai erano praticate d Pile iniPziom inlravenos e di e« tratto rli questa l>Ost.anza . L'introduzione d'un corpo estraneo nei vasi fu come l'unico mezzo più efficace per •'etermioare la coagulazione: per'CIÒ nella giugulare este r na s'introJusse una setola passando attrave1•so la ven a mascella re. In dieci mmuti si for·m6 su d'essa 1111

SAHLI.- L 'eatratto dlungulaughee la tromboal. -(B r it Med. Journ., agosto J894 e CenLralfJ. f. inn. M ed. , 2 giugno 1894).

Si iniell ò un infuso caldo d'una les ta di sangursuga in 5 cm• d'a cqua ad impedì la coagula'Zione per lo mNro per otto Quindici o venti minuti dopo l'introriuziono della sel()la , l'infu»o fu iniettato n e lla vena giugulare dPI medesuno ialo. U u'allra setola fu allora mtrodotta nella vena del lato opposto e l'animule UCGrso venti o 1uarauta minuti più lardi. coagulo fu rrsconlrato "U questa setola. La durata dell'effetto preventivo è limitata. Quanto all'applicazio ne terapeutica eli ques te ricerche, nulla può dirsi fin ora . L'infuso nvn è veleno so. DPvesi ancora acce1·tare s e g ra ndi rtuantità di esso possono abbassare le pressioni del sangue come fanno i peptoni. Non meno di 80 o 90 sanguisughe occorr ono per uu uomo. Il Sahli continua i suoi studi al riguardo.

G. G.

RIV IS rA DI KSERYiliU t DICO MILITARE

Mt.x DE NANSOUTV. - La oarne nell'alimentazione del aoldato . - (R,..oue scienttflque, 5 janvier 1895).

L'auto re é (('avvi"O che i 300 grammt r azione regolamentare del qoldato fran cese in tempo di pace. sieno È rar·o che, dopo la coltura. questi 300 grammi si ridu<'ano a una quantita di ca r ne ver·amenle mangiabile !-Uperi ore a 150 grammi.

Rivista Di

Ora questa quantità, dr per non troppo abbondante, & r esa an co r più in suffici en Le dalltt impossibilità di di vide re le porzioni in modo da fa r·o aver·e a ciascuno una egual quantità di carne e d egualmente buo na.

Durante le ma nov r e est ive la razrone del soldato francese è gene ra lmente aumentata, ma non in modo regolat·e. Questo au men to è fallo m ed iante le economie realrzzate dal corpo dut·ante l'anno.

Talvolta queste economia sono già esauri to pr·ima del t ermine delle manovre.

L'A. esprime il voto elle lo Stato garaoli:;ca esso slessu al aumenlu Jr vitto necessario du 1·ante i periodi di maggrore fatica del di pace. comP fa gui pe l temro di guerra , dtmmte il rruale la razron e è di 400 a i>OO gra mmi.

Di più l'A. in\'oca che cambiato il sistèma attualmer.te i n u;.o per detem1inare l'indennità r opp r esenlatira, colla qualt> i col'pi acquistano la carne necessaria.

I l Mruistero coooc;ce per metzo delle 'situazioni numeriche il numero dei convivenli al rancio di corpo d'armuta. D 'altra par te i r eggimenti fanno conoscere al co mando genera le il prezzo medio di costo della carne secondo le convenzioni che essi concludono co i fo r nitori. Per mezzo di questi _dali il Mini ster o fissa uua tonda , che rappresen ta 11 totale approssimativo degli acqursti di carne io ogni c_orpo d'a r .nata; e il com ando del corpo :l'armata l'iparquesta !'Omma tra le varie auaroi"ioni secondo Je t ·m ' ar1 e me rJ ie che gli sono comunicate. MalgrAdo I(Ut'Slo procedimento, avvren o sempt·e che dei corpr che hanno la Jn dennilti hanno rnvece qualità diverse di cat•ne

A Parigi difl'ereuze !'Ono nolevolissunc a seco.nd& che le si trovano 11er quar·tieri l'icchi o ne r quar·lierl

N_ e t prrmi, a causa del gran consumo che vi s1 ra dei pezz1 dr pr1ma scelt.a, i macell11i possono ce dera quelli di seconda scelta (coll o, flaoco, ecc) a condizioni a ccettabili. Di più le bestre macellate son o di qualitu superrorc Nei quarl'e · l . l l'l popo a rt mvece i corpi de\'ono pagAre di più per avere carne

E SRRVIZIO MEDICO MII.ITARE IHI peggiore, A causa ()el g ran consumo che quivi s i fa delle parti d1 seconda r> ott. C . GROSSHt;rM. - Sall'u•o delle tende per primo ricovero eU feritlln guerra. - militiiriirzrliche Zeitschrifl, 18!J4)

L 'A. in.,iste percht\ SI aumenti l'indennilà rappresentattva e per·ché si :.rcneralizzi l'isliluzione delle macellerre militari, la qual e ha dato nei presidi dove e stata messa alla pro'a risultati assolutamente p r oducendo una vrslo!'a Pcon ousia allo Stato, rò al soldato un' alimentazio ne più sana c abbondan te .

Nell e future ftuerre. per la pPrfezione dPIIe nuove lll'mr,l';l può amm eller·e che mollo p!'obabrlmente la media lotaln delle per1llte rag grunga rl 2.0 p. 100 dell'ese r ci to combattente. p ,..r un'armata rli 109 mtla uomir:i il totale delle po rd ite Cmor lr e feriti) dunque in cifra londa di 22 mila, eù ttmm ettenùo che di es1<i muoiano ,Ji re ltanwnle 5 mrla sul campo di batta glia, ne rimnng-ono 17 rui ln, i quali abbi:;o!!nn no di soccorso medico. Di 17 mila, t;•. ciol'• 1 1,400 essere considerali come ft>rili lef{gieri, cJ '/., <·io1· 5.ìll0, q uali fel'rli gravr.

Gli 11 , HJO feriti Jeggieri, medicalr e ri"lorali, possono esSPre mandalr isltiletro, oppure restare al bivacco in luogo adatt o. Dei 5700 t'crili grav r se ne pos!"ono el<cludere in cirrA lon da 700 ferili alle eslrr·rnità !'Uper·iori, CO"iCChò 11011 ne rim arrebbe1•o che 50110, ai posti principali di medicazion<>, in num et•o di nove pe>r l' ittlera armala ; adunque 55i> fertli in m ed ia por· ogni po::>to pt•incrpale di rueùìcazJOne.

.\ 1•he alla sera istessa della battaglia pol'sano qta · bilir·si per ogni armala almeno lr·e ospedali da campo cun ferili ciascuno, al posto pr·incipnle di medicazione I'imtJrreblw ro anrora 255 rertti gr•avi pr·ivi di soccorso. Per quP<.l non poLl•ebbero servire che le tende. Quesle tende non devono a vet•e alll·o che CfHello Ji riparar·e per alcuni g ior·ui i feriti dal vento e dalle rnlemperie.

Le tende raccomandate dal r èlalore sono analoghe a quelle che fut·ono dal Ministero della gue rr a pru<-l'liano alla mostra inlPrnazionale di ij:tiene, annessa al Congr esso medi co internazionale di Roma del 189-i. Ognuna di esse può darP. ri cove ro a circtl 20 fet·iti.

Le s tesse tenda potrebber o pu1 e trovare ut1hssima applicazione nelle sedi di tappa pe1· ferili e malati leggiet·i. In di esse potrehbero trovar pnsto 50 uomi ni e pe r conseguenza con 100 di tali tende, pot1·Pbbero avp re convenientP r1 covero 5000 uomini.

OltrE' quP!-;te tendP pet· 50 uornmi, potrebbero riuscire alcune p1ù piccole per 12 a 15 uomini, le quali servirebbero non per se111phee l'ICOvero temporane o, tna a uche per la cura di lllfl lati.

In ogni Ol'lpedAie depof'ilo di dell'l!sercilo germanico ellis tono 80 tende di tal e specie.

Queste riscaldate con sture, o con altri sistemi di ri scaJ,Jameut•J centrale, possono rendere ottsm1 scrvigi nella stagione

C. S.

Doll. NAT H ANIEL FEUEH. - I l tracoma nell 'esercito . - ronclusion i . - 1. I l soldato lracomalo"o o i• arruC'Iato giù ammalAlo; oppUI'e enlrl.l nell'esercito sano e durante il serv•z o attivo s' infella nella caserma o nell " !lue relazioni col popolo, o nnalmente la <>ua malattia antica recidiva.

VI II Congresf' O iflle rnaZI Onale d'igiene e demografia in Budapell l, 1fl!l4.

:2. L' insct·illo di leva ts·acomaloso, se del resto è idoneo al Sf't•vizio di e la malallia non ha ps•odoLlo alterazinui secondarie (cicolrlt'l estese dl'lla conp-1unti va, considerevole od incurvnmento della ca rtilagine, gravi affezi11ni CCi r neoli, trirhiasi o distichiasi) , é dfl a1·ruolas·e.

3. T anto le reclute LrAcomAlol"e, fiUilnto i sol,Jati che si ammalano durante il ses·vizio Allivo, sono da s·icovet'&l'e in adatta caserme per tracomatof'i, le quali devono Ll'o,·arsi in r egioni pr1ve di polve1·e ; ivi i malati devon o curali reg-olarmente, 111a auche eseguire es ercizi mililas•i a ll'Aria libera.

E Servizio Medico Militare 121

4. Un soldato lracomatoso, prima della guar igione completa, può essere congedAto sol amente nel caso c he i suoi di famiglia, in mezzo ai qu a li ritorna, sieno tracomatosi.

5. In ogni ripat·to di truppa devono essere visitati accur atamente gli occlli ogni quattro settimane, ed in quelle truppe che r ecluta no inscrilli in regioni tracomatose, o elle h anno in ry u este, la visita degli occhi deve aver luogo ogni due «etlimane.

Dott. R oBeRTO R tTTER (vo}>l) TOPL v. - Le malattie v eneree e l 'eae roUo. - VII l Congresso iuteroazionale di igient> e demografia m Budapest, 1894.

- L e tavole g rafich e, relative alla morbosita per malattie veneree negli eserciti austro- ungarico, nelleriesco, nel francese e nell'italiano dimostrano che le malattie "eneree degli eser·cili dipendono sopra tullo dalle conclizinni locali della popolaziou., e che perciò il primo r imedio I'Ontro questo mal e cleve essere apportato dalle amminisl r ozioni ci vili.

Dott. J. 0LÀ R. - L 'igi ene in te mpo dl g nerra. - VIJ l Congresso internazionale a' 1g1ene e demografia io Budapest, 1894 .

Fr·a le malattie tl' infeziom·. il tifo, il colera e la dissent4> ri a son o quelle che piil spesso invadono gli eserciti in guer·rtl, nei lunghi accampAmenti di assedio.

L"e«per1enza ba dlmO!:'l r ato che i mezz1 igienici, finora posti in pratica, pe1· evitare lo sviluppo delle malattse infettive m campa gna non hanno c-o mp letamen te il loro !ICOpu.

P crcrò ,J r ela lore pr·opone d i organizzare truppe di sanità pubblica, le quali sieno, lino d a l tempo di ammaestrale nelle pratiche delle dis infezioni e di lutto IJUanto può avere attinenLa all' 1g1en e pubblica contro lo epidemi e.

RIVISTA nr 1ECNICA

Queste truppe di sanità pul:>blica dovrebbet•o avere il compilo delle disinfezioni e della nettezza accurate dei_ dìn.torni dei campi di batta glia e dei di cura ed m Circostanze di combat timento dovrebbe t·o •·accogliere i fer ili e seppell i re regolarmente i morli, disinfettare negli ospedali improvvisali tutte le materie di rifiuto e r eoderle perciò meno nocive, in poche parole allontanare con norme sanitari e tutte le materie infettive prodotte da lle guerre. c. s.

R. BuRNS MAcPAERSON M. D. (Glasg-ow).- L 'a.ppllcazloue dell'asepsi aul campo di battaglia. - Vlll C ongres_so internazionale d'igiene e in Butlapest, 1894.

Conclusioni. - 1. lslr>uzione teorica e pt·alica dell'Asepsi.

- Perch è ti gran numero di ferili, che, in con<>ùguenza delle pe t·fezionf'le armi moderne, si avrà nelle fulUI'e guerre europee, possa gode r e i benefici della cur a asellica, é necessario clte tanto i chirurgi m ili lari, quanto il personale sa· nitario di assistenza, s iano istruiti teoricamente e praticamente nell'applicazione di essa , per fot•ma che la prima medicalura, se necessa r io, p ossa an ch e essere eseguita dal personale sanitario dipendente. In tal modo i chit·ur gi sol· levati dalla cura dei feriti lel{geri, poLrebber·o dedicare il loro soccorso a quelli di magf{iore importanza.

2 . Nettezza personale de i cbil·urgi ed assistenti. - Lister ci ha fallo conoscere quale tmpo•·tanza abbia la nettezza per la riuscita della chii'Urgia asetltca. La lavatura delle mani con acqua e sapone e la spazzettatora delle unghie con le successive metodic he disinf zioni al sublimalo dov re bbero essere praticate ognt giorno e regolarmente pt•ima di entrarr in azione. p111'e utile d'indossa r e sul campo di battaglia maniche e corti di tessuti impermeabili, i quali potr ebbet'O essere facilmente lavati e disiofeUati con soluzioni antistlltiche.

a Nettezza degl'tslrumenli . - Gl'istrumenti chirut·gici dovranno essere di si n fetta li con soluzioni di acido lenico a l5 p.OOO, precauzione che di) \Tà u::arsi auclte prima di ent rare in

E Servizw Xrdjco Militare

a zione. Seghe, elevatori ecc. saranno nettati accuratamente con spazzole.

4. MedicaL ure. - L'antisettico più in uso in guerra é il sublimato corrosivo ed i ma.letiali più comuni sono il cotone e Ja garza. - l soldati di tutti gli eserciti europei sono o r a pt·ovveduti d i pacch e tti di prima medicazione di tale specie. 1 detti materiali bastano per una comune ferila rli arma da fuoco, però in cas i di fratture composte, di grandi fe rite, eli bombe ecc., occorrono materiali in maggiore abbondanza e dt vat·ie dimensioni e forme. E ssi sar anno trasportati in parte da1 cbit·urgi ed in g ra n pa rte nei cesti da campo, nei quali si trover•ann o pure pt'ovvisle supplementari d i fazzolett i triangolari.

Sarà pure utilissima la garza all'jodoformio. Il chirurgo Bourke ha pPoposto una prima medicalura, ove in bor!':a di garza si trova pure jodoformio.

5. delle mani e del!l'istrumenl i sul campo.Siccome non é pos.,ibil e trasportare sul campo l ozioni anltsellicbe, così i chi rur gi potrebbe r o porlare con loro uu· gnenti Anli ->t>llici, come vase lina con acido fenico al 5 p.OOO, o jodoformio nell'olio eli eucalipto . Questi mezzi potrebbet'O servire per spalmare dita ed istrumenti prima di medicat•e UrtA feeita.

Con tali precau7.ioni sul campo di batlaglia potrauno olten e r st risullali considerev olmente buoni. Non deve inoltre dim enlicar!".i una siffalla prima medicalura ba carattere provvisor io e dovrebbe essere rinnovata al la prima occasione. quando rosse meglio determinata la tliagnosi. Isolando presto ed accuratamente quei casi, elle mostt'ano lenùeu za alla sepsi, non v'ba dubbio elle la chit·ut·gia asettica , sul rarnpo di battaglia, darà ottimi risullali c Hell•· ful u!' e guerre europee ùiminuil'à d 'i m o llo le c ift•e della mol'la lilà.

F o r se non si otte rra nno quegli spl endicli ri sullali che s i hann o nella pratica civile, ma sarà un geande progresso se SI potrà ri uscire ad evitare la suppur·azione delle ferile e lo sviluppo sepsi rou tutte le sue funeste conseguenze.

Oolt. vo11 II ARTI.N. - Sbtemaztone del primo •occorso

•ul c a mpo d1 TJattaglta. con •peotale Tlgua.rdo alle modern e m a ..e dl euroltl ed alle a.rmt moderne.-

VIII Congl'esso internazionale d'igiene e in Hudapesl,

Nelle ruture le istiluzioni l:'anitarie dovranno attenersi alle norme quando le bdtlaglie avverranno in pianure:

1° Il posto principale di medicazione sarà regola r mente collocato a 2500 metrt d1elro la linea di combattrmenlo;

2o Il posto di finchè.dura il combattimento, non pott•à in rappot•to con la lin-:a di fuoco e pe1·ci6;

:{o ]R o.LLivilà non potr à spiega1·si che allo fine della ba ttaglia o nelle tempo r a n ee sos te. quando potranno ,Ùnzio!la r•e pure le sp;doni di !'laniià;

4° Il posto di medicazione, come istituzione sanitaria bene organizzata, dovr·à non appen a sarà possibile, e::serf' sostituito dalla di sanità, e dov r à per ciò limitar e la sua azione a qui'>! casi. in cui la sezione di sanità pe r uno od altro motivo non polra funziona r e;

;)o La cii dovrà es'3er e collocala alla distanza di metri dal nemico, pronta ad avanzarsi, tostochè il combaUimento ><arù per termina r e; f>o La sezion(• d1 dovrà funzionare quanto prima le sarà po-;sibiiP e ci<' non solo per riguardo Alle grandi perdite eVPO[Uaif, ma pet· l agioni tecni<:be, poicbè quest'iStituzione es;;endo ben provvista di mate r iale 11i medicazione e d·tstrumenli, pot1à presta r e piu efficace e valida as· sistcnza (spec1almontu nelle ferite gra vr e nelle ope r azioni) ai ft>r1li di 'i'wllo l'ha lo possa il posto di medicazioue Jelle tr uppe;

7° Gli ospedali da campo dovra n no, se il combaLtimento si avvicina, esser pronti a p r er:>lare so cco r so di1'etto su l campo di battagl ia '3 perciò in dete r mina te circost anze dovranno momenta neamente pot•si a J isposizione della sezione di sunitti.

R e la ti vame n te ai p1•ov vis o ri ed immed i11l1 5'0CCOI'!'i sul cam po di b attaglia, il relatore giunge alle seguenti conclus ioni: l ' Su l campo di bat ta gl ia i medict devono avere a disposizio n e un materiale s a nilarw, che loro consenta non t10l o di applicare medicature definitive. ma anche dì ese,.,u ire ope r azioni (alla cciatur e di vasi, sutur e, arnpulaz1011r e ;e;.ezion i ecc.). Il materiale da medicazione per· le formazioni , cioè posti principali di medicazione, sezioni di ;;amlù ed ospeda li da campo, deve essere dello stesso trpo;

2" La sezione di s a nità sarà provvi-;ta di materiale di ra cil e tr aspor·to, artinchè possa ave r e la massima mob 11ita nelle colonne d1 marcia le ver•·à ussegnata tale sedP., c h e le consenta di poter facilmente muoversi in avanti e . in di etr o e sar à organizza ta in modo, che in d r g uer ra possa con racilità suddiviJer•si e di nuovo riunirsi s enza c he ciò p r oduca ostacolo alla sua allivila· '

\.'ospedale da ca m po deve avere la mobilita poss ibile ed il suo m ate riale deve esse r e anAlogo n qu ello della sezione di s a nità per potere a ll 'evenienza csse!'e po r ta ta s ul c a mpo d i batta glia in immed isto soccor so della sPzion e d i stessa ;

Fra queste istit uzioni il ser vizio sarà r egola lo in modo òa pote r• e , e durante il combattimento ed immediatamente dopo la cessazione di esso, organizza r e un'azione in comune liOlto la d il'ezione della sezione di sanità· ' s• Si o r g a nizze r anno posli di medica zione di corpo autonomi, per p r estare soccorsi provvisori ed immediati sul ca m po d i batLaglia.