Copyright

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesonde re die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf ande ren Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur aus zugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urhe berrechts.

© 2018 Werd & Weber Verlag AG, CH-3645 Thun / Gwatt

Autor

Gottfried von Siebenthal, CH-3780 Gstaad

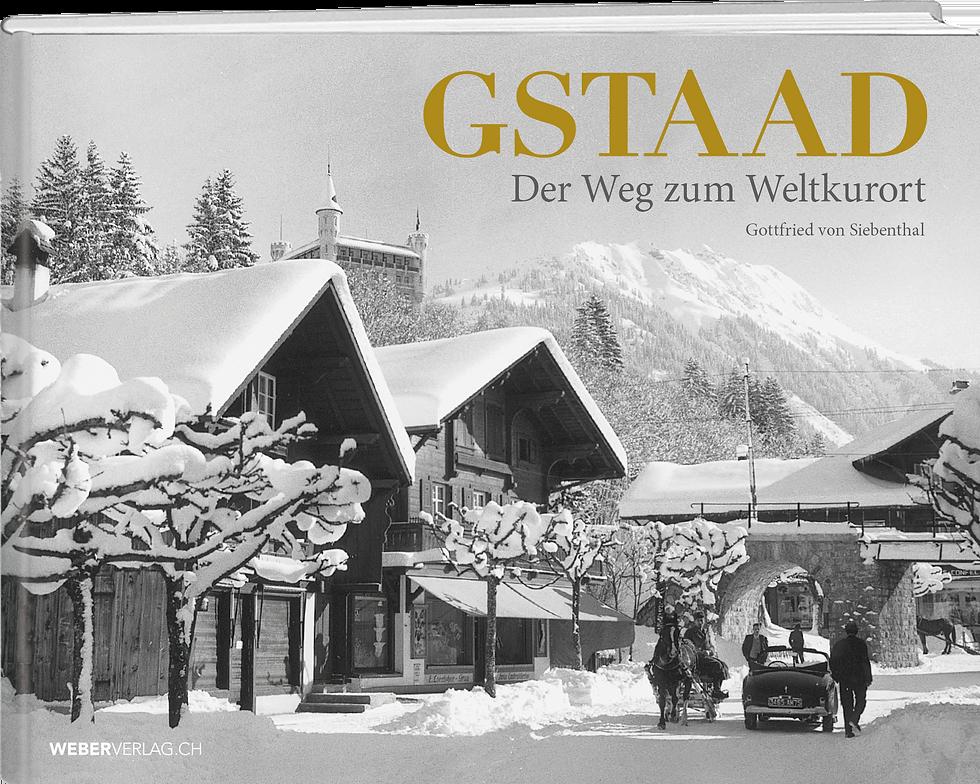

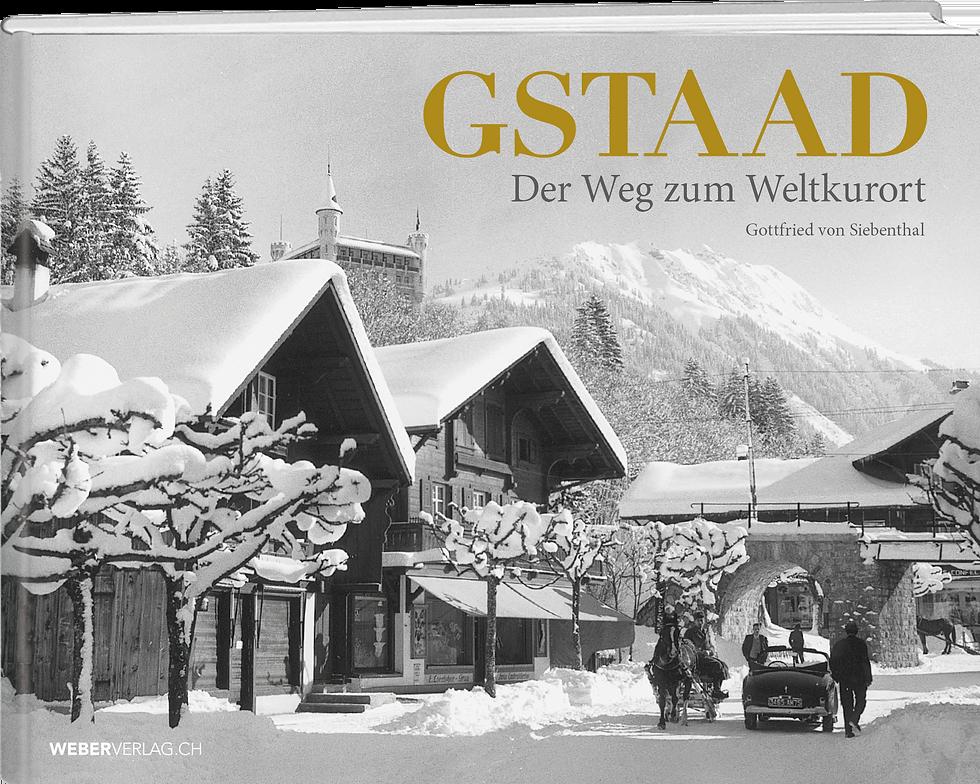

Cover, Gestaltung und Satz

Rahel Gerber, Werd & Weber Verlag AG

Gottfried von Siebenthal, CH-3780 Gstaad

Korrektorat

Thomas Hirt, Werd & Weber Verlag AG

ISBN 978-3-03818-172-9

www.werdverlag.ch

www.weberverlag.ch

Inhaltsverzeichnis

Stimmen zum Buch 5

Ü ber den Autor 6

Ü ber das Buch 6

Vorwort 7

Vom Bauerndorf zum Weltkurort 8

Vor dem Gstaadbrand 10

Die Dorfmatten 17

Der Gstaadbrand 30

Wie alles begann 4 4

Die Geschäfte 56

Die Post 100

Die Gstaad-Pioniere der ersten Stunde 106

Blickpunkte Dorf 114

Die Gstaadkapelle 142

Die alte Chesery 152

Die Gstaadschule 156

Der Spittel 168

Die Wasserversorgung 170

Das Wäschhüsi 174

Die Bachbettkorrektur 178

Die Hotels 184

Blickpunkte Oberbort 24 4

Die Eisenbahn 256

Der Verkehrsverein 268

Die Kurdirektoren 270

Menuhin Festival 271

Gstaad und «Le Rosey» oder «Le Rosey» und Gstaad 272

Der Skiclub 276

Die Dorfeisbahn 290

Der Eishockey-Club 296

Das Skispringen 302

Wintersport 310

Blickpunkte Wispile 322

Die Bergbahnen 328

Die Institute / Privatschulen 342

Der Viehmarktplatz 346

Blickpunkte Bissen 350

Der Golfplatz im «Salzwasser» 354

Das Tennis Swiss Open 360

Der Flugplatz 364

Das Pissoir / Zivilcourage der Gstaader 366 Wichtige Daten auf dem Weg zum Weltkurort 368

Wie Gstaad sein Verkehrsproblem gelöst hat 374

Warum ist Gstaad anders? 382

Gestern … Heute … u nd Morgen? 384

Résumé en francais 386

English Summary 391

Prospekte aus der Anfangszeit 399 Dank 402

Stimmen zum Buch

«Ich möchte Ihnen zu diesem Meisterwerk ganz herzlich gratulieren. Die vielschichtige Geschichte von Gstaad ist darin in Wort und Bild lebhaft und äusserst differenziert aufgezeigt. Man fühlt sich beim Lesen oder auch nur beim Durchblättern des Bildbandes in die faszinierende Vergan genheit von Gstaad hineinversetzt und kann gleichzeitig viele Brücken zur Gegenwart herstellen.

Ihr Werk, das Schritt und Tritt mit der touristischen Entwicklung ver knüpft ist, möchte ich jedem Touristiker, der seine Wurzeln spüren möch te, wärmstens zur Lektüre empfehlen. Insbesondere jenen, die mit Ver kehrsproblemen zu kämpfen haben. Wer nämlich in Ihrem Buch die alten Fotos von der Promenade sieht, kann feststellen, dass mit Hilfe der ein schneidenden Verkehrsmassnahmen von Gstaad die Beschaulichkeit von damals wiederhergestellt werden konnte, die Grundlage war und noch immer ist für den Erfolg des Weltkurortes.

Mit Ihrer hervorragend aufbereiteten Dokumentation haben Sie einen wesentlichen Beitrag geleistet, um das Bewusstsein über die Herkunft zu stärken. Voraussetzung, um Verantwortung für die Gegenwart überneh men zu können.»

Prof. Dr. Hansruedi Müller Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus der Universität Bern

«Eine Geschichte des Kurortes Gstaad hat bisher gefehlt. Das Buch füllt diese Lücke und enthält eine Fülle an Informationen. Der Autor hat nicht nur wertvolle Bildquellen erschlossen, sondern gerade rechtzeitig auch die letzten Zeugen dieser Zeit befragt. Entstanden ist ein kommentiertes Fotoalbum der Sonderklasse, das eigentlich fast alle Themen zu Gstaad abdeckt.

Die vorwiegend grossformatigen Illustrationen sind kompetent kom mentiert. Zu den Gebäuden oder Betrieben wird die Besitzergeschichte gleich mitgeliefert. Auf vielen Fotos kann der Autor gar die abgebildeten Personen benennen.

Längst nicht alle Schweizer Kurorte verfügen über derart reiches Bild material wie Gstaad und auch nicht über einen so kompetenten Autor wie in diesem Fall. Diejenigen, die über ähnliche Voraussetzungen verfügen, haben jetzt ein Vorbild.»

Aus «Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde»

«Gstaad is the last paradise in a crazy world!»

Julie Andrews Ehrenbürgerin der Gemeinde Saanen

5

Über den Autor

Gottfried von Siebenthal wurde 1946 im «von Siebenthal-Huus» am Gstaadplatz geboren. Er ist verheiratet mit Katharina Imhof aus Liestal und Vater von vier erwachsenen Kindern: Claudia, Andrea, Silvia und Christoph. Er war Besitzer des 1872 gegründeten Familienunternehmens «von Siebenthal Cookshop», welches er über 40 Jahre lang geführt hat.

Der Autor hat sich schon immer für «sein» Dorf engagiert: Nach zwölf Jahren als Vorstandsmitglied des Verkehrsvereins Gstaad hat er als Ge meinderat zwischen 1993 und 2000 massgeblich zum Bau der Umfah rungsstrasse Gstaad sowie der Gestaltung des autofreien Zentrums, der «Promenade», beigetragen. Er hat ausserdem in verschiedenen Kommissi onen und Stiftungen mitgewirkt, so zum Beispiel als Präsident der Stif tung «Pro Wasserngrat», wo er die neue Linienführung der Bahn ab der Bissen initiierte.

Seine Hobbys sind die Gstaader Geschichte, sein Garten, die Musik und Literatur.

Über das Buch

Der Autor hat im Jahre 2002 sein erstes Buch mit dem Titel «Gstaad – eine Reise in die Vergangenheit» herausgegeben. Das Buch ist 2004 auch in französischer sowie englischer Übersetzung erschienen.

Das zweite Buch, eine Fortsetzung und Ergänzung, ist 2007 publiziert worden.

Das vorliegende Buch ist eine überarbeitete, aktualisierte Version des längst vergriffenen ersten Buches, welches die Gstaader Geschichte nun vollständig bis in die heutige Zeit erzählt. Es umfasst 15 zusätzliche Kapi teln und wurde mit rund 130 Fotos ergänzt. Das Werk beinhaltet nun insgesamt über 500 Fotos und Postkarten, darunter seltene und private Bilder. Diese stammen aus der Sammlung des Autors, welche über 4000 Bilder umfasst.

Das Buch beinhaltet ebenfalls ein ausführliches Résumé auf Franzö sisch und Englisch.

6

Vorwort

Dieses Buch soll Einblick in längst vergangene Zeiten geben und eine Be gegnung mit dem Dorf Gstaad und seiner Bevölkerung aus der Gründer zeit des heutigen Weltkurortes erlauben.

Als gebürtiger Gstaader, aus einer der ältesten einheimischen Familien, ist mein Interesse an diesem einmaligen Dorf und seiner faszinierenden Geschichte seit meiner Jugendzeit sehr gross. Seit bald 60 Jahren sammle ich alte Bilder, Fotos und Postkarten, Dokumente und geschichtlich inter essantes Material über die Anfangsjahre des Kurortes Gstaad.

In all den Jahren habe ich sehr viele Gespräche mit alten Gstaadern und Gstaaderinnen geführt, wovon viele nicht mehr unter uns weilen. Ich habe deren Erzählungen und persönliche Geschichten aufgeschrieben. Vor allem der Gstaadbrand hat mich von Klein an sehr interessiert und wohl wegen all seiner Geheimnisse auch stark fasziniert.

Aus all diesen jahrelang zusammengetragenen Dokumentationen so wie der grössten Postkarten- und Fotosammlung von Gstaad, welche sich in meinem Besitz befindet, hat sich ein Bild ergeben, gleichsam einem Mosaik. Dieses möchte ich mit meinem Buch weitergeben.

Es ist unglaublich, wie viel Ansichtskarten über eine bestimmte Zeit epoche aussagen können. Da damals kaum ein Gast einen eigenen Foto apparat besass, war das Angebot an Ansichtskarten viel grösser und viel fältiger als heute. Die Karten dienten nicht nur als Übermittler von Feriengrüssen, sondern wurden auch oft als persönliche Andenken ge kauft und gesammelt.

Das Sammeln alter Ansichtskarten hat in den letzten Jahren eine neue Bedeutung erhalten und sehr viele Liebhaber gefunden. Die Souvenirs von früher sind heute oft wichtige Zeugen längst verschwundener Gebäude und somit die beste Bilddokumentation über die Entwicklung und Veränderung des Dorfes. Nach all den Jahren eröffnen diese Bilder dem Be trachter einen einzigartigen Einblick in die Zeit unserer Gross- und Ur grosseltern und geben ihnen und der Vergangenheit Gstaads ein Gesicht.

Die vermeintlich romantischen Zeiten leben in diesem Buch wieder auf. Die Fotografen von damals haben, ohne es zu beabsichtigen, mit ih rem Werk Zeitzeugen geschaffen. Ohne diese aus heutiger Sicht äusserst wertvollen Dokumente wäre es einfach nicht möglich, sich vorzustellen, wie Gstaad vor Jahrzehnten zu der Gründerzeit – geschweige denn vor dem Dorfbrand von 1898 – ausgesehen hat.

Nur einen kleinen Teil meiner umfangreichen Postkartensammlung konnte ich in diesem Buch weitergeben. Es sind dies fast 500 beson

ders interessante Bilder sowie auch jene, die den Text bildlich ergän zen.

An dieser Stelle sei diesen grossen Fotografen gedankt, Könnern ihres Metiers, welche die Vergangenheit Gstaads in Bildern festgehalten haben. Allen voran Robert Steffen, dem Palace-Hotel-Erbauer, Jacques Naegeli, Franz Villiger und Franz Fäh sowie meiner Grossmutter Hélène von Siebenthal.

Dieses Buch schildert auch die Beweggründe, welche unsere Vorfahren dazu veranlasst haben, diesen einzigartigen Kurort aufzubauen und stän dig zu verbessern, so dass Gstaad vom unbekannten Weiler mit 150 Ein wohnern zum Weltkurort werden konnte. Genauso wie es Robert Steffen, Visionär und Gstaadpionier der ersten Stunde, vorausgesagt hatte. Zitat: «Gstaad wird der grösste Kurort der Schweiz!»

Auch einige bis anhin unbekannte Geschichten werden im Buch ge schildert. So z.B.: Was hat die Dorf-Bäckersfrau und Mutter des PalaceErbauers mit dem Dorfbrand zu tun gehabt? Warum machte man sie zur Schuldigen?

Bis Gstaad berühmt wurde, brauchte es viel Mut und Arbeit. In diesem Buch werden einige bekannte und andere weniger bekannte GstaaderIn nen erwähnt, die massgebend am Aufbau und an der Entwicklung von Gstaad beteiligt waren.

Die Erzählung dieses Buches beginnt um die 1890er Jahre und schil dert unter anderem den Gstaadbrand, der so viel verändert und das Leben der beschriebenen Personen so stark beeinflusst hat.

Es erzählt aus der Gründerzeit des Kurorts, angefangen mit dem Bau der MOB, der ersten elektrischen Eisenbahn im Alpenraum, die mit ein Grund für den rasanten Aufstieg von Gstaad war. Weiter die Geschichten der Hotels, Geschäfte und der Kurortseinrichtungen und immer wieder von den Menschen, die hinter all diesen Ideen standen. Auch die Ge schichten der Bergbahnen und Sportanlässe werden beschrieben.

Mein Wunsch war es, die faszinierende Entstehungsgeschichte «mei nes Dorfes» niederzuschreiben, um so zu verhindern, dass sie sowie die Geschichten seiner Gründer in Vergessenheit geraten.

Die Erzählung endet um die Jahrtausendwende. Die Gstaad-Story ist mit diesem Buch jedoch nicht zu Ende erzählt, weil das Leben immer noch an ihr schreibt und weil sie hoffentlich nie endet.

Gottfried von Siebenthal-lmhof

7

Vom Bauerndorf zum Weltkurort

Was ist Gstaad? Was ist das Besondere an Gstaad? Um dieses Phönomen begreifen zu können, muss man ein wenig in die Vergangeheit gehen.

In der Armut des 19. Jahrhunderts suchten die Gstaader nach alterna tiven Verdienstmöglichkeiten zum damals dominierenden Holz- und Kä sehandel, nebst der allgegenwärtigen Landwirtschaft. Die Chance sah man im Tourismus, aber Gstaad war schlecht erreichbar. Endlich wurde 1905 die Eisenbahnverbindung Montreux–Interlaken, mit der Linienfüh rung über das damals noch unbekannte Gstaad, eröffnet. Es war die erste elektrische Eisenbahn im Alpenraum. Innerhalb weniger Jahre wurden zehn Hotels erbaut, u.a. auch das heute legendäre Palace-Hotel. Die Er bauer waren alles Einheimische, welche an die touristische Zukunft von Gstaad glaubten.

Wegen der hochmodernen, schnellen Eisenbahnverbindung und den neuzeitlichen Hotels verfügte Gstaad über die Voraussetzungen, damit sich hier Privatschulen ansiedeln konnten. So baute das Belgische Königs haus 1913 eine Privatschule, bald darauf folgte das «Le Rosey» welches, nebst dem Hauptsitz am Genfersee, hier eine Winterresidenz aufbaute. Dies war der Anfang von Gstaad, und mit den Schülern aus den Königs häusern und dem Geldadel war der Grundstein gelegt für die prominente Kundschaft, welche noch heute dem Ort treu geblieben ist.

Fitzgerald, Liza Minelli, Frank Sinatra, Johnny Hallyday und Nana Mouskouri gaben in Gstaad Konzerte.

Gstaad hat heute noch ebenso viele Kühe wie Einwohner. Das zeugt von der harmonischen Entwicklung des Fremdenverkehrs. Alles ist noch echt. Gstaad strahlt Natur pur und internationales Flair aus. Die nach wie vor intakte Landschaft, das strenge Baureglement, das nur Chaletbauten zulässt, sind die Gründe, dass sich Gstaad zum Weltkurort entwickelt hat. Die Spitzengastronomie ist in keinem Kurort dichter als hier. Das Ein kaufserlebnis mit allen grossen Marken im autofreien Ort ist einmalig. Ebenso die Hotels, welche vom einfachen Landgasthof bis zum FünfSterne-Wellnesshotel auf höchstem Niveau jedem Anspruch gerecht wer den. Die grossen Events wie Swiss Tennis Open, Polo Gold Cup, Beach Volley World Tour, Country Night, Menuhin Festival sowie Sommets Musicaux usw. bieten dem Gast zu jeder Jahreszeit Unterhaltung auf höchstem Niveau. Gstaad ist echt, Gstaad ist diskret und jeder Gast fühlt sich hier wohl und willkommen.

Es geht bergauf

Bald gab es sechs Eisbahnen. Hockey war als Sportart damals sehr popu lär. So entstand der legendäre Eishockeyclub «Gstaad-Le Rosey», welcher in den 1920er Jahren zum erfolgreichsten Hockeyclub der Schweiz avan cierte. Es folgte der Bau der Bergbahnen, welche den Gästen einen beque men Aufstieg auf die Skiberge ermöglichten. Nach dem Krieg wurde die erste Sommer-Sesselbahn der Schweiz auf den Gstaader Hausberg Was serngrat erbaut.

Ein 18-Loch-Golfplatz, der Flugplatz und die hochalpine Gletscher bahn gehören heute zum Angebot. In den 1960 / 70er Jahren entdeckte der Jet-Set das verträumte Bergdorf. Weltstars wie Liz Taylor, Julie Andrews, Roger Moore, Yehudi Menuhin und Roman Polanski bauten sich hier ihre Chalets. Starmusiker wie Louis Armstrong, Marlène Dietrich, Ella

▶ Foto Frühling 1913. Palace Hotel im Bau. Die Materialtransportbahn vom Felsen ist gut sichtbar. Auf dem Ried steht das erste Le-Rosey-Haus von 1912. Links davon die Ber nerhof-Scheune auf der dazugehörenden Matte.

8

9

Vor dem Gstaadbrand

Gstaad und seine Bewohner vor dem Gstaadbrand

Gstaad gehört heute zu den führenden Nobelkurorten der Welt und sein Name geniesst internationalen Ruf.

Doch wer wohnte eigentlich im alten Gstaad, bevor es als Touristenregi on entdeckt wurde? Wer waren unsere Vorfahren und wie lebten sie; wem gehörte das Land, auf welchem in der Folge das Dorf entstanden ist?

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war Gstaad, sein Name be deutet «am Gstad (Gestade) des Lauibach gelegen», nur ein kleines Dorf;

▶ Älteste Gesamtansicht von ca. 1894 von den Stöcken aus. Links: das Rössli mit Kappendach. Mitte: Sägerei und Holzlager C. und A. Reichenbach. Im Vordergrund auf der Saanenmatte: die Kistenfabrigg (ungefähr derselbe Standort wie das heutige Hallenbad). Auf dem Oberbort die damaligen Bauernhäuser und Scheunen, als heutige Chalets. V.l. das «Les Anemo nes», erbaut 1744, «Des Alpes», «Bärglimatt», «Vieux- Chalet, 1650», «Les Colombiers» und «Gran ge». Ganz rechts die erste Pension Oldenhorn, welche 1906 einem Brand zum Opfer fiel. Auf der Wispile die noch unverbaute Matte des Parkhotels.

◀ Eines der ältesten Fotos von Gstaad 1894. V.l. Pferdescheune der Sägerei Reichenbach, alte Post, Dach der Schmitte von Mani Verdi, Wohnhaus Abra ham Raaflaub und Emilie Steffen. Das Geschäftshaus von Siebenthal-Steffen und Schuhmacher Würsten. Links hinten die Schlosserei und das Dach der Spittel scheune. Rechts vom von-Siebenthal-Haus die alte Wirtschaft «Pinte», der Spittel mit Kappendach, Schulhaus. Von hinten nach vorne: das alte Haus von Lisette Gehret, welches 1894 abgebrochen wurde, und rechts davon die Zwahlen-Scheune. Wirtschaft «Ster nen» mit Kappendach, rechts davon eine Schmitte.

Vor der Wirtschaft steht das grosse Wohnhaus Zwahlen-Reichenbach, Wirtschaft Rössli mit Kap pendach und rechts davon die alte Drogerie von Grünigen mit dem angebauten Wohnhaus von Sämi Müllener. Ganz rechts die alte Chesery. An der Stras se gegenüber der Post die Bäckerei von Mühlinen und die zur Wirtschaft Rössli gehörende Scheune.

10

11

12

Das war also das «Filialdorf von Saanen», wie Gstaad oft spöttisch genannt wurde.

Im Dorf gab es in der Zeit vor dem Dorfbrand von 1898 rund zehn Lä deli. Auf der Höhe des Lauibachs beginnend, waren dies die Bäckerei Böh len (später Schwiegersohn Boss), die Bäckerei Christian von Mühlinen und ein Tuchgeschäft im «Steinegger-Haus». Im heutigen «Ammannhaus» befand sich der Salzladen und die Schmitte von «Mani Verdi» (Emanuel von Grünigen). Im «Steffen-von-Siebenthal-Huus» befanden sich die Bä ckerei und der Spezereiladen von Witwe Emilie Steffen-von Siebenthal, der Eisenwarenladen ihres Bruders Gottfried von Siebenthal-Steffen so wie die «Schuhbutig» von Niklaus Würsten. In der alten Wirtschaft ne benan hatte Witwe Luise von Siebenthal-Raaflaub ihr Modistengeschäft und am Ende des Dorfes (da, wo heute das Tourismusbüro steht) befand sich der Kramladen von Lisette Gehret.

◀ Foto von 1896.

Auf dem Ried: Scheune von Gottfried von Sieben thal. V.l. Wohnhaus von Peter Fleuti (später Schuh macher Ernst Jost), rechts davon die Scheune.

V.l. dorfabwärts: Reichenbach-Pferdescheune, Post, Salzhütte und Schmitte von Mani Verdi. Wohnhaus Abraham Raaflaub und Emilie Steffen. Geschäfts haus mit Bäckerei Emilie Steffen, Gottfried von Sie benthal Eisenwaren und Schuhmacher Würsten, die alte Wirtschaft «Pinte». Der Spittel mit Kappendach und dahinter das alte Schulhaus.

Von hinten nach vorne: Haus Lisette Gehret, Wirt schaft «Sternen» mit Schopf und rechts die ZwahlenScheune, das grosse Wohnhaus Zwahlen-Reichen bach. Hotel Rössli mit Kappendach und rechts davon die alte Drogerie von Grünigen mit dem angebauten Wohnhaus von Familie Samuel Müllener. Vor dem Rössli: die Bäckerei und Tuchhandlung von Mühli nen (spätere Bäckerei Steinegger) mit dem angebau ten Haus von Dachdecker Sumi (später Müllener Gemüsegeschäft), die zur Wirtschaft Rössli gehören de Scheune und das angebaute Sumi-Haus (heute Tea-Room Apple Pie). Am Bach zur Strasse: die Bäckerei Böhlen (später Schwiegersohn Fritz Boss).

Detail des Fotos von 1896.

Hinter dem «Rössli» stand der Kräuterladen (spätere Drogerie) von Grü nigen.

Weiter unten und bereits ausserhalb des Dorfes (heutiger Standort von «Pernet Comestibles») stand die Genossenschaftsbäckerei in einem uralten Haus. Diese wurde von Bäcker Andreas Jost (Vater von Schuh macher Ernst Jost) betrieben.

In jenen Jahren war die wirtschaftliche Lage nicht sehr rosig. Familien mit zehn und mehr Kindern waren keine Seltenheit, und so waren viele junge Leute gezwungen, auszuwandern. Vevey – oder «Vivis», wie es die Saaner nannten –, Genf, Paris oder die USA waren damals die Auswande rungsziele.

Nebst der Landwirtschaft, welche von der Milchwirtschaft und dem Viehhandel lebte, gab es nur beschränkte Arbeitsmöglichkeiten. So bei spielsweise in der Holzwirtschaft, welche vielen Bauern im Winter einen

13

Foto 1896.

Die Strommasten sind aufgestellt. Das Dorf ist im Mai 1895 mit Strom versorgt worden.

▶ Foto ca. 1910.

Rotli und Rütti. Zwischen der Schmitte Würsten links und der Fabrigg rechts ist das Wuhrgräblein oder der Gewerbekanal sichtbar.

Zusatzverdienst bot. Das Holz wurde in den Sägereien verarbeitet, so z.B. in der Gstaadsägerei der Cousins Carl und Armin Reichenbach. Auch gab es auf dem Rotli ab ca. 1860 eine «Zündholzfabrigg», welche später zu ei ner Kistenfabrik umfunktioniert wurde. Da das Saanenland erst im Jahr 1895 mit Strom versorgt wurde, sind die Sägerei und die «Fabrigg» mit Wasser aus dem Lauibach betrieben worden.

Dieses ist auf der Höhe des heutigen Parkhauses Litzi in einem Graben abgeleitet worden, der bis zur Gsteigstrasse führte. Das «Wäschhüsi» be zog das nötige Wasser ebenfalls aus diesem Graben. Weiter verlief das «Gräbli» in einem Zementrohr unter der Strasse hindurch, um auf der anderen Seite im sogenannten «Wuhr», ähnlich einem Aquädukt, zum grossen Antriebsrad der Sägerei Reichenbach geführt zu werden. Von dort lief das Wasser im «Gewerbekanal» zur Fabrik und von dort weiter übers Rotli, um dann wieder in den Lauibach zu fliessen.

Es gab auch verschiedene Pläne, um Industrie anzusiedeln. So prüfte auch die Firma «Chocolats Cailler» den Standort Gstaad für den Bau ihrer Schokoladenfabrik. Es hätte wohl genug Wasser und gute Milch gegeben, aber die Transportmöglichkeiten waren ohne Eisenbahn nicht vorhanden.

Die grosse Veränderung hat dann aber erst der Gstaadbrand bewirkt. Die meisten Geschäftsleute wurden über Nacht ihrer Existenz beraubt, in dem sie all ihr Hab und Gut im Feuer verloren. Nach diesem traumati schen Erlebnis war der Wille nach Veränderung und einem Neuanfang in der Dorfbevölkerung stärker denn je, und die Gstaader waren fest ent schlossen, dass nun endlich etwas passieren musste, damit an eine bessere Zukunft gedacht werden konnte.

Der Fremdenverkehr bot dafür die grosse Chance. Nach vorerst beschei denem Erfolg der ersten Fremdenpensionen, vor allem aber mit dem Bau der seit Jahren geplanten Eisenbahn wendete sich für Gstaad endlich das Blatt.

So wurde aus dem bescheidenen Bergdorf langsam das, dessen Gstaad sich heute rühmen kann: ein Kurort mit Weltklasse.

14

15

16

Die Dorfmatten

Die Wehren-Matte

◀ Foto ca. 1910.

Die grosse Matte, auf welcher 1912 / 1913 das Hotel Bellevue erbaut wurde, gehörte samt Scheune einer Familie Wehren.

Auf dem Bild die «Pension Bellevue» mit Veranda und an der Strasse steht noch die Wehren-Scheune.

Foto ca. 1906.

Das Chalet «Mille Fleur», erbaut 1766, ganz links war ursprünglich zur Hälfte Haus und zur Hälfte Scheune.

Die grosse Scheune rechts gehörte Familie Reichen bach unter der Brücke. Das Land reichte vom Holz zaun bis über das Eisbahnareal.

17

Die Reichenbach-Matte in Unter-Gstaad

Diese Besitzung grenzte gegen Osten an die Wehren-Matte und im Süden reichte sie über das heutige Curlinghallenareal, die Eisbahnmatte, bis zum Standort der «Bernerhof»-Personalhäuser.

Das Stammhaus der Familie Reichenbach von 1813 steht unter der spä ter erbauten Eisenbahnbrücke. Die kleine Scheune auf dem Eisbahnareal wurde um 1910 abgerissen, während die grosse Scheune, welche links des Reichenbach-Hauses gestanden hatte, später auf die andere Seite des Hau ses versetzt worden ist.

Auf der ehemaligen Reichenbach-Matte stehen heute unter anderem das «Hotel Victoria» sowie «Charly’s Tea-Room».

▶ Foto 1905.

Links die Hauswirth-Matte mit der Scheune. Nach dem Holzzaun folgt die Reichenbach-Matte. Die Bernerhof-Scheune und Oehrli Bäckerei stehen ebenfalls auf Land, welches zu dieser Besitzung ge hörte. Das Würstenhaus ist im Bau.

Für den Bau der Bernerhof-Scheune 1905, wurde u. a. das Gerüstholz verwendet, welches für die Erstellung des Eisenbahnviadukts diente.

Foto ca. 1908.

Das Reichenbach-Haus von 1813 mit Brunnenhüsli.

Die Eisbahnmatte rechts gehörte noch zur Besitzung.

18

19

20

Die Hauswirth-Matte

Weiter Richtung Ober-Gstaad folgte die grosse Hauswirth-Matte. Dort hatte das Stammhaus von Matthäus Hauswirth und dessen Sohn Alfred gestanden, welches 1919 abgerissen wurde. An dessen Stelle wurde ein Jahr später das Bankgebäude der «Spar- und Leihkasse Thun» erbaut.

Die angebaute Scheune wurde bereits 1904 abgerissen und an deren Stelle das «Cadonau-Haus» erbaut. 1907 ist eine Ersatzscheune neben dem Wohnhaus auf der heutigen Strassenparzelle zur katholischen Kirche er baut worden.

Familie Hauswirth verkaufte 1906 die Bauparzelle für das «Hotel Natio nal» und einige Jahre später die restliche Besitzung samt Wohnhaus und Scheune an Robert Steffen und einen Herrn Dupertuis aus Montreux.

Die Erschliessungsstrassen und die Parzellierung der Hauswirth-Matte wurden von Robert Steffen geplant. Nach seinem unerwartet frühen Tode im Jahre 1923 verkaufte seine Witwe einige Parzellen und liess noch im selben Jahr einen Teil der Erschliessungsstrasse erstellen.

Zwei Jahre später verkaufte sie auch die Hauswirth-Scheune, welche infolgedessen abgerissen wurde.

In den 192oer Jahren wurden sämtliche Parzellen zu einem Quadrat meterpreis von ca. CHF 10.– verkauft, und alle Wohnhäuser im heutigen «Kirchenfeld» sind noch in dieser Zeit erbaut worden. 1930 folgte die ka tholische Kirche und 1959 ist dann die letzte Parzelle mit dem Bankge bäude der «Berner Kantonalbank» überbaut worden.

◀ Foto ca. 1916.

V.l. auf der Hauswirth-Matte: Scheune, Wohnhaus und Cadonau-Haus.

◀ Skifahren auf der Hauswirth-Matte, Winter 1913 / 14.

Foto 1913.

Jacques Chardonne auf der Palace-Strasse. Hinter

21

Die Zwahlen-Reichenbach-Matte (spätere Suter-Matte)

Dieses riesige, 18 600 m 2 umfassende Landgut begann südlich des «Hotel National» Richtung Ober-Gstaad, dem Hangfuss des Oberborts entlang reichend, bis zum heutigen Doktorhaus (Dr. Sollberger), seitlich an die alte Lauenenstrasse und vorne an die Dorfstrasse grenzend.

Das Stammhaus der Familie Reichenbach stand auf einer hohen Natur steinmauer, welche das Haus vom Gstaadplatz abhob (Standort der heuti gen Drogerie von Grünigen). Der First dieses sehr grossen Hauses war der Wirtschaft «Rössli» zugewendet und eine elegant geschwungene Treppe führte auf derselben Seite zum Hauseingang. Hinter dem Haus war eine Scheune angebaut und eine zweite stand weiter in der Matte (auf der Höhe der heutigen Apotheke).

Der Besitzer, Johann Samuel Reichenbach, war von 1847 bis 1852 und von 1858 bis 1877 Regierungsstatthalter von Saanen. Er wünschte, dass er die Amtsgeschäfte in seinem Wohnhaus in Gstaad ausführen durfte, was ihm ausnahmsweise auch gestattet wurde. Dies allerdings mit der Auflage, dass er sich verpflichten musste, «sich mindestens dreimal in der Woche in Saanen der Öffentlichkeit zu zeigen».

Foto ca. 1902.

Nach dem Brand ist die Zwahlen-Scheune neu er baut worden. Rechts von der Scheune die eingezäun te Brandstätte «Sternen».

Foto ca. 1905.

Eine Tochter des Regierungsstatthalters Reichenbach hatte Gottlieb Zwahlen geheiratet, und so wurde die Besitzung nach dem Tode des Va ters «Zwahlen-Reichenbach-Matte» bzw. «-Haus» genannt.

Während des Gstaadbrandes befand sich Frau Zwahlen in Paris, um ihre dort verheiratete Tochter zu besuchen. Nach ihrer Rückkehr fand sie nur noch einige wenige gerettete Möbelstücke vor; vom stattlichen Haus hingegen war nur eine riesige Brandstätte übrig geblieben.

Voller Wut und Verzweiflung machte sie der Feuerwehr nun grosse Vorwürfe und beschuldigte den Feuerwehrkommandanten, die Rettung ihres Hauses bewusst unterlassen zu haben. Dies führte im Anschluss zu einer Untersuchung und allerlei Spekulationen.

Tatsächlich aber hatte der Feuerwehrkommandant entschieden, das «Rössli» und den dahinter liegenden alten Dorfkern zu retten. Das Rei chenbach-Haus hatte ja wie erwähnt auf einer hohen Mauer gestanden, und durch die davor liegende Lauenenstrasse war die Distanz zwischen den beiden Häusern auch grösser gewesen als bei allen anderen Gebäuden. So hatten sich die Feuerwehren auf die noch zu rettenden Häuser des «Rössli» und der «Salzhütte» («Ammannhaus») konzentriert.

▶ Foto 1907.

Die noch unüberbaute Zwahlen-Matte. Das Haus auf der Brandstätte Sternen wurde in diesem Jahr erbaut.

22

23

Alles verfügbare Wasser war mit den Spritzen an die beiden Hausfassaden gespritzt worden, um ein Übergreifen des Feuers auf den damaligen Dorfkern zu verhindern; ansonsten nämlich wäre ganz Gstaad vollstän dig verbrannt.

Herr und Frau Zwahlen haben sich in ihrer Verzweiflung dazu ent schlossen, zu ihrer Tochter nach Paris auszuwandern. Im November 1898 haben sie das gerettete Mobiliar versteigern lassen, um danach Gstaad für immer zu verlassen.

Um sich gewissermassen zu rächen, haben sie auf der Brandstätte ihres Hauses einen Bretterschopf errichten lassen, um dem «Rössli» die Aus sicht wegzunehmen. Gleichzeitig hat Frau Zwahlen geschworen, die Besit zung nie einem Einheimischen zu verkaufen. Tatsächlich ist die Liegen schaft erst nach ihrem Tode verkauft worden.

Nach dem Brand hat die Gemeinde beabsichtigt, die Lauenenstrasse zu verbreitern. Es gab aber auch Pläne, die Strasse an den Lauibach zu verle gen. Diese hätte von der Sägerei Reichenbach an der Lauenenstrasse (spä tere Sägerei Dorner) bis zur Pferdescheune der Sägerei Reichenbach (heu tiges «Huus am Bach») führen sollen.

Verschiedene Kaufinteressenten waren mit dem Schwiegersohn von Frau Zwahlen, Herrn Légeret-Zwahlen aus Paris, in Verhandlung gewesen, um die Liegenschaft erwerben zu können. Schliesslich aber konnte der

Foto 1910.

Ein Jahr bevor die Matte an Suter verkauft wurde.

sprachgewandte Robert Steffen die ganze Parzelle erwerben. Dies aller dings mit der Absicht, diese sofort an die Gebrüder Suter aus Villeneuve weiterzuverkaufen und für sich als Vermittlungsprovision ein Stück Land zu behalten, welches er für den Bau der Palacestrasse unbedingt benötigte.

Im September 1911 kam Herr Légeret-Zwahlen nach Gstaad, um den Landverkauf zu besiegeln und noch am gleichen Tag mit einem Scheck über CHF 65 000.– wieder abzureisen.

Robert Steffen verkaufte das für die Verbreiterung der Lauenenstrasse benötigte Land an die Gemeinde, welche dann 1913 die markante Stütz mauer abreissen liess, um die Strasse verbreitern zu können.

Durch den Bau des Eisenbahndammes in der sogenannten «Reichen bachkurve» ist der äusserste Teil der Suter-Matte, wie sie nach dem Ver kauf genannt wurde, abgetrennt und 1913 für den Bau des heutigen Loertscher- Graa-Hauses verkauft worden.

Im Jahre 1915 bauten die Gebrüder Suter eine Erschliessungsstrasse («Suterstrasse»), um das Land erschliessen und parzellieren zu können.

Im gleichen Jahr, also erst 17 Jahre nach dem Gstaadbrand, ist diese geschichtsträchtige Matte mit den ersten zwei Häusern überbaut worden.

1918 wurde der Viehmarktplatz erstellt und 1930 war bereits die gesamte Suter-Matte (mit Ausnahme des Kinos, welches 1955 erstellt wurde) über baut.

Foto 1916.

Mit dem Bau der «neuen Post» und dem Chalet Central wird die Suter-Matte ab 1915 überbaut.

24

Foto 1910.

Die noch unverbauten Matten. Parkhotel im Bau.

25

26

Von-Grünigen-Matte in Unter-Gstaad

Das Land der von-Grünigen-Matte reichte vom Stammhaus gegenüber dem Stockbrunnen bis hinauf zur Gstaad-Kapelle. Auch der Ebnitbühl, das grosse Landstück hinter dem Gstaad-Viadukt, gehörte samt der Scheu ne zur Besitzung von Grünigen.

Diese grosse Besitzung bestand aus drei Wohnhäusern und zwei Scheu nen. Das Stammhaus der Familie Gottfried von Grünigen-Kübli, erbaut 1822, welches zuvor Herrn Kropfli gehört hatte, befand sich dort, wo heu te der Coop steht.

Auf diesem Terrain wurden ein Teil des Bahnhof- und Postareals sowie sämtliche Geschäftshäuser an der Dorfstrasse vom «Bernerhof» bis und mit «Hotel Christiania» erbaut.

Beim Bau der MOB ist das Land auf dem Ebnitbühl durch die Geleise anlage zweigeteilt worden. Die Landentschädigung für den Geleisebau be trug damals 50 Rappen pro Quadratmeter.

Foto 1905.

Kurz vor der Einweihung der Eisenbahn. Die von-Grünigen-Matte liegt zwischen Hotel Bahnhof und der Scheune rechts im Bild.

27

Unter-Gstaad vor und nach dem Bau der Eisenbahn

Diese zwei Bilder zeigen auf ausserordentliche Weise, wie der Eisenbahn bau Gstaad und seine Landschaft verändert hat.

Obwohl zwischen den beiden Aufnahmen nur sieben Jahre liegen, ist das Bild von 1898 recht schwierig in die Landschaft einzuordnen.

Links im Bild die beiden Wohnhäuser, welche der Familie von Grünigen gehörten. Das linke Haus steht heute in der Bissen, das Haus rechts ist im Grund wieder aufgebaut worden.

Auf der von Grünigen-Besitzung steht der heutige Coop und anstelle der Scheune in der Mitte das Hotel Christiania. Das Wohnhaus rechts vorne im Bild diente damals als Genossenschaftsbäckerei und wurde zu jener

Zeit von Bäcker Andreas Jost betrieben. Dieses Haus wurde 1911 abgebro chen und in Ebnit wieder aufgebaut. An dieser Stelle erbaute Armin Hef ti das heutige Geschäftshaus der Comestibles Pernet.

Im Hintergrund rechts das Wohnhaus der Familie Reichenbach. Rechts davon, in der Kählen, sieht man zwei Kornfelder.

Die Matte im Vordergrund gehörte Lehrer Robert Würsten. Auf dieser ist 1903 der Bahnhof erbaut worden.

Die kleine Scheune vor der Genossenschaftsbäckerei, ganz rechts im Bild, ist 1904 abgerissen worden. An dieser Stelle erbaute Adolf von Sie benthal das Hotel Bahnhof.

Foto ca. 1898.

Vor dem Eisenbahnbau.

▶

Foto 1905.

V.l. die zwei Wohnhäuser und Scheune der vonGrünigen-Besitzung. Das Haus hinter dem Hotel Bahnhof gehörte ebenfalls dazu und wurde als «Genossenschaftsbäckerei» vermietet (heute Haus Stucki im Ebnit).

28

29

Der Gstaadbrand

«In der Nacht vom 18. auf den 19. Juli 1898 ist ein Teil des Gstaaddorfes einer Feuersbrunst zum Opfer gefallen. Gegen ein Uhr morgens am 19. Juli weckte der Ruf des Feuerhorns die Bewohner von Gstaad und Saanen aus dem Schlaf.»

Ein Brandausbruch im hinteren Teil des Hauses Bäckerei Steffen-von Sie benthal und des Eisenwarenladens von Gottfried von Siebenthal-Steffen hatte sich mit rasanter Geschwindigkeit auf die umliegenden Häuser aus gebreitet. Als die Feuerwehr von Saanen und Gstaad eintraf, brannte be reits die ganze Häuserreihe rechts der Dorfstrasse (vom heutigen «Brunne huus» bis Tourismusbüro).

Cheseryplatz) retten zu können. In einem halb stündigen Kampf schütteten sie enorme Was sermengen auf die Fassaden des «Rössli» und auf das gegenüberliegende Haus (heute Am mannhaus). Das Wasser wurde in einer doppel ten Wasserlinie vom Wuhr am Lauibach aus geführt.

▶ Foto 1896.

Nach kürzester Zeit griff das Feuer durch die ungeheure Wärmeent wicklung auf die Scheune des Zwahlen-Reichenbach-Hauses auf der lin ken Strassenseite über (Standort der heutigen Apotheke). Von dort griff das Feuer auf die danebenliegende Wirtschaft Sternen des Gottfried Kohli über, und somit war auch das wunderbare, stattliche Haus des Regierungs statthalters Johann-Samuel Reichenbach auf der grossen Stützmauer ver loren (heute steht dort die Drogerie von Grünigen).

Hier entbrannte der grosse Kampf der Feuerwehren von Gstaad, Saanen und Gsteig, um wenigstens das «Unterdorf» (den alten Dorfteil um den

Auf der Nordseite des «Rössli» kämpften die Feuerwehren von Rougemont, Flendruz und Lauenen und begossen die dortige «Rössli»-Fas sade. Das Wasser wurde ebenfalls vom Laui bach über den Cheseryplatz geführt. Wegen der kolossalen Hitze mussten sich die Wendrohr führer gegenseitig mit Wasser übergiessen. Die Farbe der Balken am «Rössli» kochte, und man chem wurden die am Leib brennenden Kleider mit Wasser gelöscht. Als sich nach einem Kampf auf Leben und Tod der First des Zwah len-Reichenbach-Hauses senkte, waren die Feuerwehrmannschaften erleichtert: «Gerettet ist das übrige Gstaad!» Die Kinder waren einge

◀ Foto ca. 1904.

Gegenüber dem Rössli steht der Schopf, den Frau Zwahlen-Reichenbach auf der Brandruine erstellen liess. Links im Bild ein Teil der Zwahlen-Matte. Im Hintergrund die alte Lauenenstrasse.

30 Das Bild gibt uns einen Einblick in die Geschichte von drei Gstaader Geschäften. Ganz rechts befindet sich das von Urgrossvater Gottfried von Sieben thal-Steffen 1872 gegründete Eisenwarengeschäft. Im Mittelteil des Hauses die von seinem Schwager und seiner Schwester, Benz und Emilie Steffen-von Sie benthal, ebenfalls 1872 gegründete Bäckerei. Ganz links sieht man die Schusterwerkstatt von Niklaus Würsten. Dieser ältere Hausteil gehörte der Familie Reichenbach-von Grünigen in der Chäle (unter der heutigen Eisenbahnbrücke). Niklaus war darin Mie ter, da sein eigenes Haus 1892 ebenfalls einem Brand zum Opfer gefallen war. Die Personen auf dem Bild v.l.: Niklaus Würsten an der Arbeit. Emilie Steffenvon Siebenthal, Knabe Walter von Siebenthal (der spätere Schlosser), Wildhüter Fritz Ryter aus dem Trom. Der spätere Sek.-Lehrer und Palace-Erbauer Robert Steffen. Wirtssohn Hans Hutzli vom Rössli. Langjährige Gstaadlehrerin Aline Steffen. Im Fens ter Urgrossmutter Luise von Siebenthal-Steffen. Im anderen Fenster der Verlobte der Tochter Emilie Steffen, Sek.-Lehrer Walter Beck, späterer Schwie gervater von Bundesrat Feldmann. Das Haus rechts, von dem man nur eine Hausecke sieht, war früher die sogenannte «Pinte». Eigentümer war Hans-Jakob «Kobi» Hutzli. Im Jahr 1896 kaufte Emilie Steffen-von Siebenthal das Haus. Einen Teil der al ten Wirtschaft vermietete sie an Witwe Luise von Siebenthal-Raaflaub, welche dort ihr Modistenge schäft eröffnete, der andere Teil wurde als «Land jägerwohnung» umgebaut. Auf der gegenüberliegen den Strassenseite sieht man den Gartenzaun vom Zwahlen-Reichenbach-Haus.