13 minute read

Esperienze dal mondo della didattica

sopra esposte, all’interno dei laboratori il percorso teorico della disciplina è stato in parte compresso per lasciare spazio alle esercitazioni e ai seminari tematici, proiettando le attività fuori dalle aule in un confronto dialettico con l’esterno e le problematiche di maggiore attualità. Tenendo conto di questo preciso profilo di studio si collocano i contributi che costituiscono l’ossatura della presente pubblicazione allo scopo di fornire, guardando al futuro attraverso le esperienze maturate all’interno dei laboratori di restauro, un percorso didattico e di ricerca, di gestione dati e di progetto.

Esperienze dal mondo della didattica

Nell’esperienza didattica sono stati messi a punto vari espedienti per far meglio entrare in sintonia gli studenti con il manufatto architettonico, il contesto urbano, le opere d’arte e il vissuto che appartiene alla storia del territorio di volta in volta indagato e oggetto di progetto. Se sul piano dell’innovazione tecnologica molto si è fatto nelle varie scuole di architettura in sede di sviluppo dei programmi formativi, nonostante il forte ridimensionamento del curriculum dedicato al restauro, includendo nelle attività dei laboratori, oltre alle ‘tradizionali’ ricerche monografiche ed esercitazioni sui temi di esame, un profilo più aggiornato e internazionale, dilatando il Syllabus53 dei corsi con contenuti riguardanti, al di là delle tematiche disciplinari caratterizzanti, nuovi orizzonti di ricerca rispetto ai consueti e prefissati obiettivi del percorso di studio finalizzati all’acquisizione da parte degli allievi di conoscenze e capacità critiche di base, molto resta da fare sul piano della formulazione e della sperimentazione progettuale. Infatti non si è fatta molto strada, come del resto nella professione, nel confronto dialettico tra teoria e prassi. Da qualche anno a questa parte per superare tale impasse, specie nell’approccio ai temi monografici, ovvero per andare oltre la fase di rilievo e di ricerca storico documentaria, nonché per ampliare il dettato degli obiettivi formativi che allo stato attuale accomunano largamente i vari insegnamenti di restauro del primo e del secondo livello54 . Seguendo il palinsesto dell’ordinamento didattico si sono proposte varie soluzioni articolando le attività di laboratorio per ambiti di studio tra loro interconnessi, partendo dai fondamenti teorici della disciplina e la conoscenza storico critica: a) la conduzione del rilievo per il restauro e la ricerca

53 I testi del Syllabus di ciascuna disciplina corrispondono al piano didattico dell’insegnamento proposto dal docente per lo svolgimento del programma di studi che descrive l’insieme delle conoscenze e precipue abilità alle quali condurre gli studenti nell’ambito dell’attività svolta. 54 Il Laboratorio di Restauro si propone di fornire agli studenti le metodologie e gli strumenti di analisi per poter operare sul patrimonio storico edilizio secondo i principi del restauro e della conservazione. Applicazione delle conoscenze e capacità di comprensione raggiunte. Il corso è rivolto a far sì che gli allievi siano in grado di acquisire competenze in relazione a: 1) aspetti conoscitivi dei fondamenti della disciplina in un quadro di riferimento interdisciplinare; 2) capacità di organizzare e condurre una campagna di indagini e rilevazioni specifiche; 3) capacità di produrre materiali documentari esaurienti; 4) applicare le conoscenze acquisite alla elaborazione di un progetto diagnostico sul costruito storico; 5) capacità di giudizio autonomo; 6) capacità di apprendimento dalla raccolta e interpretazione dei dati fino alla capacità di integrare le conoscenze in modo autonomo e gestire le complessità, incluse quelle relative ad ambienti di lavoro interdisciplinari; 7) abilità comunicative e capacità di sintesi e corretta restituzione grafica in rapporto con le peculiarità dei temi affrontati, dalla scala urbana e del paesaggio a quella architettonica e dei particolari costruttivi e relativi ai caratteri storico artistici degli apparati decorativi e pittorici delle superfici.

catalografica; b) la diagnostica architettonica e gli studi per la conservazione delle superfici; c) l’analisi dei caratteri costruttivi, materici e strutturali, della fabbrica; d) Il progetto conservativo e di restauro. Tuttavia anche questa razionalizzazione sui temi da trattare presenta alcuni evidenti limiti per quanto concerne in particolare l’ambito di ricerca riferito al progetto, già cronicamente penalizzato dall’impossibilità di interagire con il cantiere. Per quanto riguarda la mia personale esperienza è da tempo iniziata una fase più sperimentale di ricerca finalizzata a migliorare l’approccio alla disciplina da parte degli allievi fino ad introdurre l’attività progettuale curando non solo gli aspetti metodologici e l’affinamento degli strumenti tecnico-scientifici utili, ma anche ricercando una più incisiva collocazione sul piano concettuale delle possibili soluzioni di salvaguardia da riservare all’azione di recupero funzionale e di fruizione del bene culturale oggetto dell’intervento. Si tratta di un profilo progettuale che passa soprattutto per il bene in esame attraverso il riconoscimento e l’acquisizione delle peculiarità ambientali, vocazionali e di accertata compatibilità storicamente comprovabili, riferibili alle qualità storico artistiche e architettoniche, nonché dei valori formali ed estetici. In una prima serie di esperienze condotte sul campo, nel caso di beni pubblici o di pubblico interesse, al fine di assolvere all’esigenza di non astrarre eccessivamente il tema del progetto quale esso sia (di restauro o di riuso) dai desiderata della comunità insediata, la questione si è risolta pragmaticamente assegnando a gruppi di studio formati dagli studenti del laboratorio medesimi temi progettuali da porre a livello seminariale a confronto. Queste tematiche spesso desunte o associate a concorsi d’idee o bandi pubblici convergenti su precisi obiettivi di valorizzazione del patrimonio esistente hanno ottenuto buoni risultati sul piano formativo. Le esperienze acquisite dagli studenti sono state soprattutto soddisfacenti nella misura in cui gli obiettivi progettuali erano parametrati sui precisi requisiti di fattibilità e/o di utilità per lo sviluppo locale. Tuttavia, l’escamotage di perseguire un comune progetto così orientato, se pur d’interesse, educativo e in qualche modo ‘professionalizzante’, non è sempre risultato pienamente in sintonia con le esigenze della conservazione e la corretta esposizione delle tematiche del restauro per una mal posta sollecitazione da parte dell’ente proponente. Una prima spinta, rivelatasi poi decisiva per la sperimentazione di un nuovo modo di approcciare al progetto di restauro, si è concretizzata nel corso dell’esperienza maturata più recentemente, nel 2014/2015, in seno al laboratorio dedicato allo “Studio per il restauro, la riabilitazione funzionale per la conservazione futura e la valorizzazione del parco storico delle Terme della Torretta e dei manufatti e complessi architettonici in esso ricadenti”55. Un progetto nato dall’oggettiva necessita di salvare dal

55 In particolare si tratta del corso di Restauro Architettonico, condotto dal sottoscritto, nel Laboratorio di Restauro 2014-2015 condotto unitamente ai moduli di Geomatica per la conservazione dei Beni Culturali (prof.sa Grazia Tucci) e Statica e stabilità delle strutture murarie (prof. Ugo Tonietti), oggetto di un programma didattico e di ricerca convenzionato con accordo di collaborazione stipulato tra il Comune di Montecatini Terme, la Società Terme di Montecatini e ii Dipartimento di Architettura

degrado incipiente un parco monumentale di grande rilevanza ambientale e storico architettonica, ospitando episodi artisti ed architettonici di specifico interesse, testimoni autentici della fertile stagione toscana del Liberty. In precedenza, nel 2013/2014, un’analoga esperienza, per certi versi antesignana della metodologia sopra descritta, era stata condotta per la conservazione della Fattoria (Cascina) di Lorenzo il Magnifico, posta nella frazione di Tavola nel Comune di Prato, ridotta da anni in completo disfacimento, e per quello che rimaneva dell’antico ambito poderale frazionato e in gran parte obliterato nell’annesso parco.56

Nella necessità di progettare una soluzione non utopica ed immaginifica, bensì produrre una narrazione realistica e al tempo stesso capace di attrarre l’attenzione del pubblico e del privato come potenziali investitori si è puntato a sottolineare la valenza multipla (ambientale, architettonica e artistica) del luogo, affidando le proposte scaturite dai gruppi di studio ai sistemi multimediali in un’azione condivisa con gli altri moduli di progettazione operanti all’interno del laboratorio come sopra richiamati. Nell’ambito della formulazione degli scenari posti al centro dell’interesse, è stata dedicata in via preliminare alla fase progettuale per il restauro ambientale ed architettonico una tavola concettuale aggiuntiva (identificata come moodboard) mutuandola dalle esperienze di altri profili professionali, di tipo creativo, operanti nel mondo della pubblicistica e dell’editoria. Questo tipo elaborato, curato dai gruppi di studio sulla scorta delle ricerche storiche, dei rilievi architettonici e dei reportage fotografici estesi al contesto urbano, è apparsa utile per sostenere e far sviluppare da parte degli allievi un concept di progetto in grado attraverso un procedimento di design e di computer grafica, di comunicare e spiegare sul piano visivo le scelte strategiche successivamente poste alla base del progetto e con esse l’ambientazione congeniale per sviluppare la narrazione. «Il moodboard diventa un poster di immagini, testi, suoni, musica, link … talora anche oggetti fisici, arrangiati in una composizione progettata».57

(Figg. 1.16, 1.17) Del resto, il moodboard altro non è che la trasposizione contemporanea della dimensione immateriale ed evocativa che attiene alla memoria collettiva e alla sensibilità individuale che trova nel bene culturale, nell’autenticità del monumento come nei resti frammentari e scomposti di passate civiltà, le ragioni della bellezza, ovvero un valore da proteggere e trasmettere per chi dopo di noi verrà. Si tratta, in definitiva, di un’azione inesausta di ricerca e analisi dei valori che sta alla base stessa della moderna disciplina del restauro, che fa parte della sua stessa storia come intuito e teorizzato da Alois Riegl, laddove si colloca l’analisi dei valori come proiezione soggettiva della memoria. Ed in questo diviene criterio selettivo per operare le scelte che indirizzano, o meglio determinano, in processi che legano i rapporti dialettici tra ciò che si conserva e ciò che si trasforma (Foramitti V. 2017, pp. 82-85).

(DIDA) e Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) dell’Università degli Studi Firenze. 56 G.A. Centauro (a cura di) 2016. 57 Definizione tratta dal progetto multimediale (proff. M.A. Alberti, A Berolo e P. Pasteris), CdL in Comunicazione digitale (A.A. 2011-2012).

•Figg. 1.16, 1.17

Terme della Torretta, moodboards (Laboratorio di Restauro, prof. G.A. Centauro et alii, A.A. 2014-2015)

Come proprio Riegl ci ha ricordato:

Il senso e il significato dei monumenti non spetta alle opere in virtù della loro destinazione originale. Ma siamo piuttosto noi, i soggetti moderni, che li attribuiamo ad esse.58

Questo tipo di elaborato ben si attaglia alle forme di comunicazione oggi più praticate dagli studenti di architettura, ma soprattutto permette agli allievi di esprimere in modo diretto e autentico l’idea concettuale che, a fronte degli studi e delle conoscenze prodotte, sta alla base del processo di riconoscimento dei valori materiali e immateriali del bene ambientale e culturale da salvaguardare. Di certo, non potrà essere solo questo l’elaborato della narrazione progettuale, preceduto dalla restituzione documentata dei quadri informativi storici e contestuali rilevati, seguito dal progetto diagnostico ed analitico a sostegno della descrizione puntuale degli interventi conservativi proposti e concluso dal progetto finale. Negli ultimi anni le esperienze didattiche nell’ambito del restauro hanno alimentato un processo di progressiva revisione critica non tanto per quanto attiene le modalità di somministrazione della didattica frontale, ma piuttosto nello svolgimento da parte degli allievi delle prime esperienze, ancorché esercitative, propedeutiche alle attività di restauro che, pur in mancanza del cantiere, sono l’asse portante dei laboratori; del resto analoghe riflessioni dovrebbero farsi anche sui tirocini universitari specificatamente per quelli rivolti alla disciplina al fine di andare oltre le croniche difficoltà che – come abbiamo visto - affliggono l’esercizio professionale del restauratore progettista e con esse anche, almeno in parte, i limiti operativi che adesso dividono la materia anche sul piano istituzionale fra funzionari conservatori e architetti liberi professionisti. Al riguardo si sono dimostrati particolarmente utili i tirocini svolti, con tutor universitario presso le Amministrazioni pubbliche e gli uffici della Soprintendenza.

58 Riegl A. 1903, Der moderne Dankmalkultus. Sein Wesen und seine Entstehunh, Vienna e Lipsia, 1903, in Riegl. A. 1985, Il culto moderno dei monumenti. Il suo carattere e i suoi inizi, trad. It. a cura di R. Trost, S. Scarrocchia), Nuova Alfa, Bologna 1987.

Del resto, le stesse “Scuole di specializzazione per i beni architettonici e del paesaggio” che dalle esperienze di questi laboratori prendono le mosse e costituiscono il passaggio ulteriore per tutti coloro che intraprendono una carriera nel settore dei beni culturali, sono ormai da anni indirizzate ad offrire precise competenze. E, con esse, un cambio generazionale nei quadri tecnici che operano nel campo della tutela. Le nuove abilità dei giovani laureati nel restauro architettonico sono una linfa importante per l’applicazione delle nuove tecnologie applicate ai beni culturali in grado di aprire le porte alle carriere concorsuali presso gli enti pubblici.

•Tav. 1.1

Eidotipi di G. Castellucci: Casa di Piero della Francesca, Borgo Sansepolcro Stato attuale e completamento in “Ricordi di architettura” 1894-95, vol. IV, tav. 32

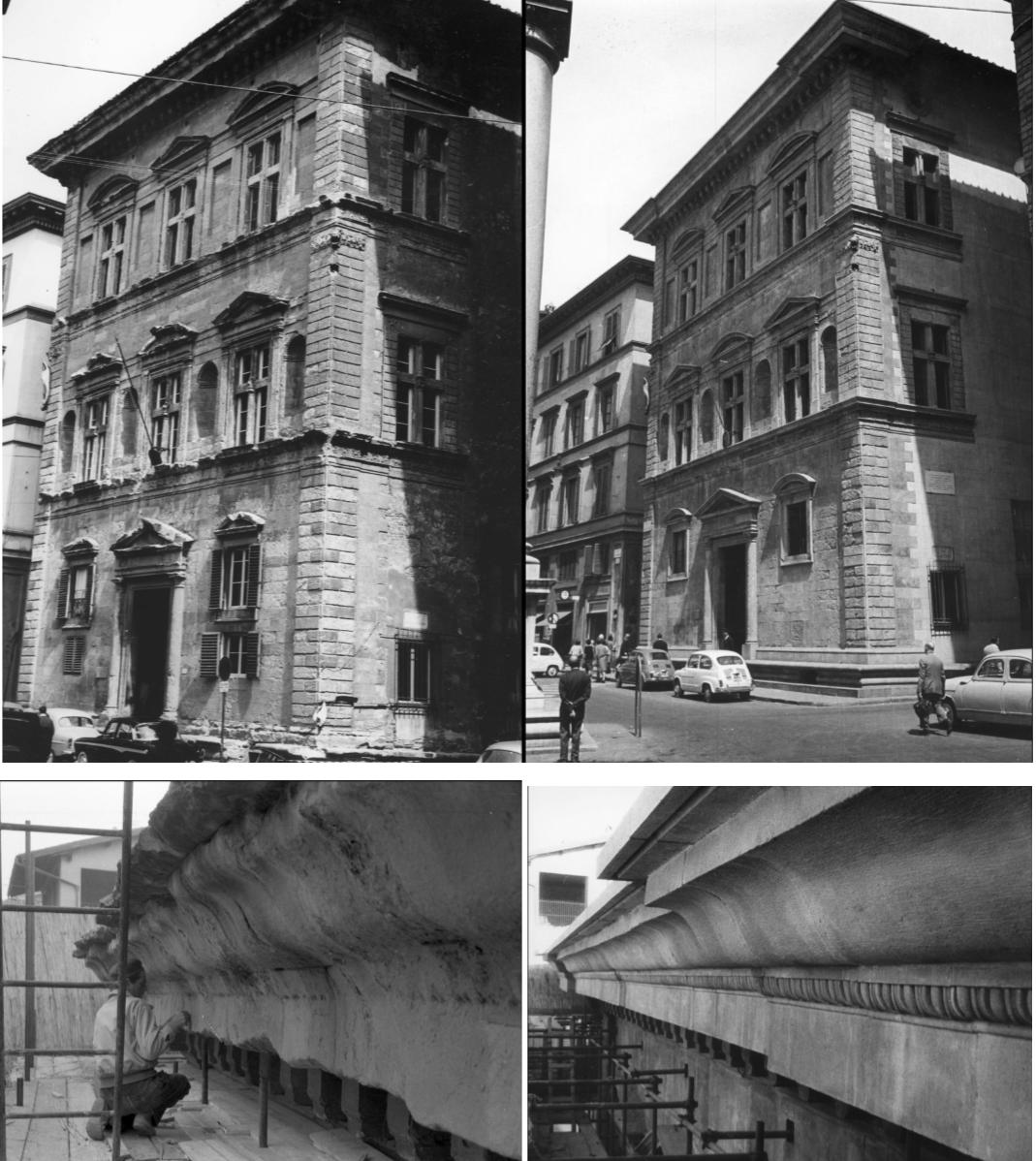

•Tav. 1.2 Palazzo Bartolini Salimbeni, Firenze (P. Sanpaolesi, restauro della facciata 1961-1962)

Prima e dopo l’intervento di consolidamento e integrazione delle parti lapidee (AFR, in alto a sx, AB 8.34 e a dx AB 181.31; in basso a sx, AB 31.4 e a dx AB 60.3)

•Tav. 1.3 Complesso di Santo Spirito in P. Roselli (a cura di), 1964-1977

Studi, rappresentazioni grafiche e documentazioni storiche (AFR, disc. 0258 e 0273); in alto, Sagrestia Vecchia, vista assonometrica con ombre e sezione trasversale; al centro, pianta (dis. F. Roselli, P. F. Vallecchi 1964); a dx, planimetria del complesso (AFR, 2300) - Comitato Nazionale per la celebrazione del VI Centenario della nascita di Filippo Brunelleschi, 1977: Commissione Rilievi, coordinatore Piero Sanpaolesi, Rilievo della Basilica di S. Lorenzo, (coord. responsabile Piero Roselli), rilievi e disegni di Giuseppe A. Centauro e Orietta Superchi (in AFR)

Giuseppe Alberto Centauro, Margherita Pelosi

La definizione di un palinsesto di studi per il restauro

Facendo riferimento alle più recenti esperienze condotte da chi scrive, l’apertura a molteplici ambiti tematici di studio nello svolgimento delle attività didattiche tenute nei laboratori di restauro, ha determinato un progressivo affinamento anche per quanto riguarda le modalità di ricerca svolte sul campo dagli studenti che ha già prodotto un consolidato assetto di lavoro. Nelle esercitazioni, in particolare, si è andato delineando una sorta di un modello orientativo valido nei corsi di laurea magistrali a ciclo unico o specialistico per il miglior conseguimento degli obiettivi formativi per la conservazione e la valorizzazione delle risorse architettoniche e ambientali. La chiave di volta è stata la definizione e messa a punto di un palinsesto univoco per la produzione di tavole grafiche da redigere in parallelo ai rispettivi programmi di studio. L’attuale ordinamento didattico offre spazi di lavoro e spunti interessanti rispetto agli obiettivi sopra indicati da raggiungere sia ai fini della tutela con un coerente piano metodologico sia per gli aspetti applicativi per l’attuazione delle ‘buone pratiche’ da soddisfare in relazione per quanto riguarda i disciplinari stipulati con i partner pubblici attraverso rilievi, catalogazioni, analisi conservative e/o più semplicemente per instaurare un proficuo confronto di idee con il committente, ecc. In linea generale si è operato su due piani distinti di lavoro: uno alla scala urbana (o di quartiere) e alla scala architettonica (selezionando complessi monumentali e/o edifici con vincolo di tutela). Prendendo spunto da una recente tesi di laurea magistrale59, discussa da Margherita Pelosi, si pone all’attenzione del lettore un possibile palinsesto di studi da condurre nell’ambito del restauro, dalla scala urbana a quella architettonica, con la traccia degli elaborati da produrre. Si veda nelle pagine seguenti una nota descrittiva degli apparati illustrativi selezionati a cura dell’autrice delle schede grafiche e delle tavole (M.P.)

Elaborati alla scala urbana

1.Inquadramento storico evolutivo e urbanistico dell’area di studio assegnata con riferimento all’ambito territoriale di appartenenza. (Fig. 1.18).

59 Cfr. Ri-partire Santa Maria Novella: accoglienza e comunicazione degli spazi ritrovati, Tesi di Laura Magistrale in Architettura (CdL B076) di Margherita Pelosi, discussa il 15 aprile 2019 (Rel. Prof. G.A. Centauro, corr. Arch. G. Caselli, Comune di Firenze e PhD A. Bacci (Assegnista di Ricerca).

pagina a fronte

Palazzo Rucellai in via della Vigna Nuova

Particolare dell’incompleta facciata

Il progetto illustrato nelle figure che seguono è un lavoro di tesi di laurea, congiunto a tirocinio svolto presso il Comune di Firenze, frutto di un attento ed approfondito studio, sviluppatosi dalla ricerca storica sul complesso di S.M. Novella, dalla sua fondazione al giorno d’oggi. Studi ed indagini rivelatisi fondamentali durante la stesura del progetto di restauro e musealizzazione degli ambienti liberati dalla Scuola Marescialli e Brigadieri che versavano in uno stato di degrado avanzato. L’intento di questo studio, come emerge dalle tavole che seguono, era quello di dare nuova vita ad ambienti dimenticati ed opere nate per questo meraviglioso complesso e negli anni frammentati per musei e collezioni private di tutto il mondo. (M.P.)

•Fig. 1.18

Santa Maria Novella, regesto storico in sintesi (linea del tempo cartografica e descrittiva) (Tesi di Laurea Magistrale di M. Pelosi, rel. Prof. G.A Centauro, A.A. 2018-2019; (cfr. scheda descrittiva in fondo al testo)