8 minute read

Fluchthelfer aus Wien

Von Anton Ellmer

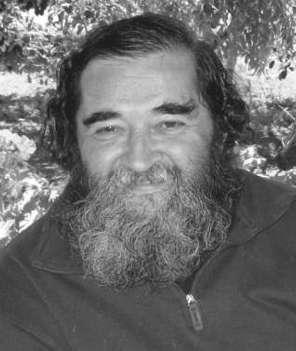

Mein Vater war bis zum Einmarsch der Roten Armee selbstständiger Seilermeister in des Banats. Zu seinen Kunden zählten auch zahlreiche serbische Bauern. Er beherrschte nicht nur deren Sprache exzellent, sondern hatte auch sehr viele Freunde unter ihnen. Sie haben ihn vor einem grausamen Tod bewahrt. Vater war mit einigen anderen Männern aus unserem Dorf während der Partisanen-Aktion „Intelligenzija“ schon zur „Ermordung“ vorgesehen. Nachdem unsere Gemeinde ab Anfang November 1945 zu einem Vernichtungslager umfunktioniert Anton Ellmer worden war, hat man meinen Vater aus dem Lager in Großbetschkerek (nach dem Krieg in Zrenjanin umbenannt), in dem er inzwischen interniert worden war, heimgeholt, damit er den Seilerbetrieb wieder aufnimmt. Auch Kommunisten und Partisanen brauchten Seile, zum Beispiel für den Transport der Toten aus den Vernichtungslagern zu den Massengräbern, der ausschließlich mit Pferdefuhrwerken erfolgte. Um den Fuhrpark stets fahrtüchtig zu halten, wurden auch die anderen dazu erforderlichen Werkstätten reaktiviert: Schmiede, Wagner und Sattler durften und mussten wieder arbeiten.

Advertisement

Weil mein Vater berufsbedingt Kontakt zu den Partisanen hatte, konnte er mich in der Schmiede unterbringen, wodurch mir die Funktion eines „Kutschers“, der die Toten einsammeln und zu den Massengräbern fahren musste, erspart blieb.

Mein älterer Bruder Johann (Jahrgang 1926) war seit Sommer 1944 beim Militär, daher waren neben meinem Vater noch meine Mutter, mein jüngerer Bruder und ich daheim. Vom Aufenthaltsort des eingerückten Bruders hatten wir damals keine Ahnung.

Erster Fluchtversuch

Zu unser aller völligen Überraschung eröffnete Vater uns etwa Mitte Oktober 1945, dass er eine Information bekommen habe, dass zwei junge Landsleute im

Auftrag einiger geflüchteter Personen - darunter eben auch mein Bruder - aus Österreich gekommen sind, um uns und noch einige weitere Familien zur Flucht abzuholen. Sie warteten auf uns an der rumänisch-jugoslawischen Grenze. Die Flucht sollte schon in der kommenden Nacht erfolgen. Mein Vater wollte alle Vorkehrungen mit den Wache stehenden Partisanen absprechen, damit wir ohne Gefahr aus dem Dorf kommen. Er selber wollte zurückbleiben und später bei passender Gelegenheit als Einzelperson nachkommen.

Das Problem für uns war nun, jemand zu finden, der den Weg nach Rumänien kannte, wobei klar war, dass man nur bei Nacht flüchten konnte. Schnell hat sich unser Vorhaben im engeren Bekanntenkreis herumgesprochen, und Anni Steyr, ein Mädchen aus Großbetschkerek, ich meine, sie ist 1927 geboren, hat uns versichert, dass sie sich gut auskenne und die Führung der Gruppe übernehme.

Wir waren etwa 20 Personen. Mein Vater hatte uns mitgeteilt, wo wir Rudolfsgnad verlassen konnten. Wir gingen und gingen und die Angst mit uns; doch bald hatten wir das Gefühl, dass es mit den Ortskenntnissen der jungen Dame nicht weit her ist, denn ständig wurde beraten und überlegt. So brach der Morgen an, es wurde allmählich hell, so dass wir uns ein Versteck suchen mussten, um während des Tages nicht entdeckt zu werden. Weil wir in einem Weingebiet waren, bot sich der Dachboden einer kleinen Hütte als Versteck an. Wir hatten uns aber noch nicht richtig breitgemacht, als wir Stimmen hörten - und bald darauf waren auch schon Partisanen mit dem Gewehr im Anschlag vor der Hütte. Sie holten uns herunter, brachten uns zur Bahn und mit dem Zug zurück nach Rudolfsgnad, wo sie uns den örtlichen Partisanen übergaben. Als ein Partisan mich erkannte, gab es die erste kritische Situation. Er nahm sein Gewehr in Anschlag und rief auf Serbisch: „Das ist doch der Schmied“. Sein Kollege drückte aber den Lauf zu Boden. Er schoss nicht, ansonsten würde ich diese Zeilen knapp 63 Jahre danach nicht schreiben…

Jetzt kam die übliche Prozedur: Wir wurden in den „Bunker“ gesperrt. Dann aber kamen die Kontakte meines Vaters zum Tragen, denn er hatte versichert, dass er nichts von unserer Flucht gewusst hätte, so dass wir schon nach einigen Tagen aus der Haft entlassen wurden.

Zweiter Fluchtversuch

Nach der Entlassung aus dem gefürchteten Bunker war für mich klar: Wir flüchten nicht mehr, denn wir riskieren unser Leben. Aber schon am nächsten Tag, es dürfte der 2. oder 3. November 1945 gewesen sein, informierte uns mein Vater, dass die beiden jungen Männer aus Österreich jetzt knapp am Dorfrand in einem Maisfeld seien und uns persönlich abholen wollen. Da half kein Gegenargument mehr, so dass wir uns - wir waren wieder etwa 20 Personen - nach exakten In-

struktionen, wann und wo wir den Ort verlassen sollen und wo wir die zwei Männer treffen werden, erneut auf die Flucht begaben. Einer der beiden Fluchthelfer war Sepp Mayer, der in Wien Medizin studierte und den ich aus unserer gemeinsamen Zeit im Schülerheim in Großbetschkerek kannte.

In dieser Nacht ging alles wirklich sehr präzise und flott vor sich - als der Tag anbrach, hatten wir schon mehr als die Hälfte des Weges zur ersten Station in Rumänien hinter uns und fanden, wie angekündigt, in einer unbewirtschafteten Pußta (Einsiedlerhof) auf einem sehr geräumigen Dachboden einen sicheren Unterschlupf.

In der darauffolgenden Nacht ging es weiter, wir passierten unbemerkt die jugoslawisch-rumänische Grenze und trafen bei Dunkelheit in einem Pfarrhaus in einem mir nicht mehr bekannten Ort ein. Dort wurden wir äußerst freundlich aufgenommen und bewirtet.

Nach ein bis zwei Tagen ging es bei Nacht weiter durch den rumänischen Teil des Banats, wobei wir tagsüber stets in den von den beiden Fluchthelfern ausgewählten Stellen Unterschlupf fanden. So schlichen wir zuletzt auch über die rumänisch-ungarische Grenze; in Ungarn ging es noch ein- oder zwei Nächte weiter, bis wir in der Nähe des Segediner Bahnhofs in einem Hinterzimmer zusammengepfercht waren. Um diese Zeit war der Hunger schon fast nicht mehr auszuhalten. Schließlich gelang es unseren Helfern, ein Kilogramm Brot für uns alle aufzutreiben. Dazu hatten sie ein wenig Knoblauch mitgebracht, so dass wir die uns zugeteilte Schnitte „einreiben“ durften, was letztlich eine heute kaum vorstellbare Köstlichkeit ergab. Noch heute erinnere ich mich immer und immer wieder dankbar an diesen „Glücksmoment“.

Als nächsten Schritt hatten unsere Helfer geplant, dass wir mit der Bahn von Segedin nach Hegyeshalom fahren. Weil unerlaubt, waren von den beiden Männern alle Details gut ausgeklügelt worden; sie mussten auch exakt eingehalten werden. Wir mussten zwar nahe dem Zug im Versteck auf ein Signal von unseren Freunden warten und dann in Windeseile zum Zug rennen und aufspringen - unsere zwei „Schutzengel“ als letzte. Wie das mit den Karten vor sich ging, werde ich niemals erfahren. Jedenfalls hat alles gut geklappt; wir haben den mehr oder weniger im Abfahren begriffenen Zug vollzählig erreicht und sind auch unbehelligt in Hegyeshalom angekommen. Dort sind wir rasch ausgestiegen und hinter dem Zug in die Felder verschwunden.

Wir mussten uns erneut verstecken. Aber unsere Helfer hatten auf ihrem Weg von Österreich nach Rudolfsgnad offensichtlich ganze Arbeit geleistet, denn jede Aktion war gut vorbereitet, so dass wir noch in derselben Nacht querfeldein die Grenze nach Österreich überschreiten konnten. Im Laufe des Vormittags erreichten wir den Bahnhof Nickelsdorf. Dort trennten sich unsere Freunde zum Schein von der Gruppe, weil wir erwartungsgemäß sofort von der österreichischen Gendarmerie gestellt wurden. Leider war es kein freundlicher Emp-

fang. Man drohte, uns nach Ungarn abzuschieben, was uns in Entsetzen stürzte. Es dauerte bis zum späten Nachmittag, bis man uns dann doch im wahrsten Sinne des Wortes laufen ließ. Bald gesellten sich unsere Helfer wieder zu uns; sie führten uns zum Bahnhof eines der nächsten Dörfer, von wo wir die Fahrt mit dem Zug nach Wien antraten.

In Wien angekommen, trafen wir am Westbahnhof mehrere schon im Raum Wien sesshaft gewordene Landsleute, welche uns wertvolle Hinweise für unser weiteres Vorgehen gaben. So zum Beispiel, wo wir in Linz hingehen sollten, damit wir provisorische Personalausweise bekommen. Wir erhielten auch die ersten mehr oder weniger brauchbaren Hinweise, wo die von uns gesuchten Landsleute zu finden sind.

Mit unseren Fluchthelfern ging es weiter mit dem Zug bis in die Nähe von St. Valentin, wo wir uns nach dem Aussteigen irgendwo wieder trafen und zu einem Bauernhaus in der Nähe von Ernsthofen gingen. Dort wurden wir vorerst zusammengepfercht in einer kleinen scheuneähnlichen Hütte versteckt, bevor ein Bauer uns noch vor Tagesanbruch weckte und zur Enns führte. Am Fluss war schon ein größerer Kahn fahrbereit, den wir lautlos bestiegen und mit dem uns der Bauer an das oberösterreichische Ufer nahe Kronsdorf brachte.

Von Kronsdorf ging es dann ohne Versteckspiel über die Bundesstraßen Schritt für Schritt in Richtung Linz, wo sich die Gruppe auflöste, weil jede Familie ein anderes Lager ansteuerte.

Meine Mutter, mein „kleiner“ Bruder (Jahrgang 1932) und ich gingen ins Lager 47, wo der Bruder meines Vaters mit seiner Familie lebte. Die Überraschung war natürlich sehr groß, weil wir ohne jede Ankündigung eintrafen.

Unsere Flucht war am 23. November 1947 beendet. Am nächsten Tag trafen wir meinen älteren Bruder, der schon seit längerer Zeit als Gießer und Former in den damaligen Eisen- und Stahlwerken beschäftigt war. Den Beruf hatte er seinerzeit in Großbetschkerek erlernt. Im Lager 65 bekamen wir von Pfarrer Fischer „Taufbescheinigungen“, die uns in den nächsten Jahren wertvolle Dienste leisteten, denn sie waren unsere einzigen Personalpapiere. Meinem Vater ist im Februar oder März 1948 die Flucht gelungen. Marchtrenk, 3. Juni 2010

Anton Ellmer wurde am 5. September 1930 in Rudolfsgnad geboren. Nach dem Besuch der Volks- und Hauptschule fällt er am 3. Oktober 1944 in seiner Heimatgemeinde in die Hände von Tito-Partisanen, die ihn Ende 1945 in eines der verabscheuungswürdigsten Vernichtungslager für Arbeitsunfähige stecken, das in seinem Geburtsort installiert worden war. Am 3. November 1947 gelingt ihm beim zweiten Versuch die Flucht in die Freiheit. Nach der „Akklimatisierung“ in Österreich tritt er 1951 in die damalige Vereinigten Österreichischen Eisenund Stahlwerke als Schmiedekontrolleur ein, legt das Abitur ab und studiert

Ingenieurswissenschaften; er arbeitet sich über die Stationen technischer Offertkalkulant, Gruppen- und Abteilungsleiter, Geschäftsleiter Technik hinauf zum Prokuristen und Abteilungsdirektor der Voest-Alpine-Werke und wird schließlich Geschäftsführer und Direktor der Noricum GmbH. 1987 geht er aus dieser Position in Pension.

Ellmer engagiert sich seit 2001 in der Landsmannschaft der Donauschwaben und im Kulturverein der Heimatvertriebenen in Oberösterreich. Bis 1955 war er in Linz zu Hause, danach in Ansfelden und seit 2000 in Marchtrenk.

Die Familie ist in Freiheit wieder vereint und feiert Hochzeit: das Brautpaar Katharina Blecker und Johann Ellmer, (stehend von links) Magdalena und Peter Blecker, Josef Ellmer, Elisabeth Blecker, Anton, Michael und Anna Ellmer.