14 minute read

Tschechen als Fluchthelfer

Von Helmut Metz

Schon während meiner Schulzeit und nach dem Abitur 1960 versuchten meine Mutter und ich vergebens, meinen durch die Kriegswirren vermissten Vater zu finden und die Ausreisegenehmigung in die Bundesrepublik Deutschland zu erlangen. Der Grund unseres Ausreisebegehrens war die Enttäuschung über die damalige rumänische Politik: Sie machte uns Banater Schwaben zu Verlierern des Zweiten Weltkriegs. Unsere Väter waren an der Front oder in Gefangenschaft gestorben, viele wurden vermisst, wenige sind heimgekehrt. Mein Vater ist aus der rumänischen Armee deserHelmut Metz tiert, um sich der Prinz-Eugen-Division anzuschließen. Er wurde im Partisanenkrieg in Jugoslawien „verheizt“, von deutschen SS-Offizieren. Seit April 1945 fehlt jedes Lebenszeichen von ihm.

Advertisement

Im Januar 1944 folgte die Verschleppung der arbeitsfähigen Deutschen aus Rumänien in sowjetische Arbeitslager, meine Mutter war auch unter ihnen. Heimgekehrt ist sie 1949. Bei der Verschleppung war ich zwei Jahre alt. Von der Verbannung in die Donautiefebene (B rschont geblieben, der spätere Lebensgefährte meiner Mutter aber nicht.

Die Chance meiner Generation, im Leben weiterzukommen, lag im Erlernen eines Handwerks, dem Besuch weiterbildender Schulen oder im Studium. Mir fehlte das Geld, um studieren zu können. Ich erlernte einen Beruf, wurde Schriftsetzer. Mit elf Jahren deutscher Schule, Abitur und dem Gesellenbrief war ich gerüstet für einen Neuanfang in Deutschland. Das war mein Kapital.

Ende der 1950er Jahre lernte meine Mutter einen Mann kennen, der ihr Lebensgefährte wurde. Seine Eltern und Geschwister waren durch die Kriegswirren in die DDR verschlagen worden. Weil wir keine Ausreiseerlaubnis in die Bundesrepublik Deutschland erhalten haben, kam uns die Idee, es mit der DDR zu versuchen. Mein Plan lautete: Ausreisen und in Berlin in den Westsektor wechseln. Vor 1960 stellten wir den Antrag, der jedoch abgelehnt wurde. Doch wir wiederholten ihn.

Als Geselle habe ich 1962 Arbeit in der Druckerei in Temeswar gefunden. Im selben Jahr erhielt ich die Einberufung zum Militärdienst. Bei der Transportzu-

sammenstellung in Temeswar wurden die Namen einer Reihe von Rekruten vorgelesen, die nach Hause geschickt wurden. Ich war unter ihnen. Zu Hause angekommen, sagte ich meiner Mutter: „Du wirst sehen, ich durfte nur deshalb nach Hause, weil wir die Pässe kriegen“.

Im August 1963 durften meine Mutter, ihr Lebensgefährte und ich in die DDR ausreisen. Leider stand schon seit 1961 die Berliner Mauer, an Flucht aus dem Ost- in den Westsektor war nicht mehr zu denken. Wir kamen nach Endorf im Südharz. In dem verschlafenen Ort mit seinen 500 Einwohnern habe ich im September 1963 zu arbeiten begonnen: als Handlanger bei den Maurern und als Hilfsarbeiter in der Landwirtschaft. Im Winter arbeitete ich im Walzwerk Hettstedt. Der Parteisekretär in Hettstedt, an den ich mich gewandt hatte, legte ein Wort für mich ein, so dass ich im Januar 1964 als Schriftsetzer in der Druckerei „Das Volk“ in Erfurt einsteigen konnte. Diese wurde später der Druckerei „Fortschritt“ angegliedert. Unterkunft fand ich in einem schönen, gut möblierten Arbeiterheim der Druckerei.

Anfangs hatte ich riesengroßes Heimweh, ich fühlte mich allein. Als wir in die DDR übersiedelten, war ich 21 Jahre alt, voller Elan, eingebettet in das Leben meines Geburtsortes Gertianosch (C inen einzigen Banater Schwaben, mit dem ich mich hätte unterhalten können. Doch es stellten sich Erfolge im Beruf ein, ich lernte neue Leute kennen, die Umgebung wurde mir vertraut; all das gab mir allmählich ein enormes Selbstwertgefühl, das das Heimweh verdrängte. Ich war stolz, Banater Schwabe zu sein, doch manchmal fühlte ich mich als Exot behandelt. Oft habe ich mich über die mangelnde Bildung meiner Umgebung amüsiert, die nicht wusste, dass es mit den Banater Schwaben und Siebenbürger Sachsen zwei deutsche Bevölkerungsgruppen in Rumänien gibt. Während der Diskussionen in der „Apoldaer Bierstube“, meiner Stammkneipe, kam ich mir wie ein Marsmännchen vor: So mancher hatte ein Problem mit mir, der von sich behauptete, in Rumänien geboren, aber Deutscher zu sein, einen deutschen Namen hat, sehr gut Deutsch mit Akzent spricht, als Schriftsetzer arbeitet und staatenlos ist.

Gefangen wie in einer Falle

Umgekehrt hatte auch ich meine Probleme: Die DDR, wie ich sie mir vor der Ausreise vorgestellt hatte, existierte nicht. Meinen Vorstellungen zufolge musste die so nahe am Westen gelegene DDR viel humaner sein als all die östlich gelegenen kommunistischen Länder. Das Gegenteil war der Fall. Von Gulaschkommunismus wie in Ungarn oder Laschheit und Korruption wie in Rumänien war hier keine Rede. Die DDR war kommunistischer als die Sowjetunion. Keiner getraute sich, einen politischen Witz zu erzählen; ich hatte manchmal das Gefühl, die meisten Bürger wären Kommunisten. Nach dem Mauerfall gab es

komischerweise nur noch sehr wenige. Ich kam mir wie in einer Falle vor, gefangen in einem Staat, in dem ich zwar gut verdiente, mein Auskommen hatte, der mir aber die persönliche und geistige Freiheit raubte. Mein Denken und Handeln waren weit von der vorgegeben Linie der Kommunisten entfernt. Ich fragte mich, wie ich hier heraus komme. Eins war mir klar: Ich musste ungebunden bleiben, damit ich im entscheidenden Augenblick handeln konnte. Ich durfte keine Familie gründen, keine Hochschule besuchen, denn das hätte bedeutet, dass ich die DDR-Staatsbürgerschaft hätte annehmen und in die kommunistische Partei hätte eintreten müssen. Deshalb lehnte ich auch mehrere Angebote ab, die Hochschule für das graphische Gewerbe in Leipzig zu besuchen. Außerdem stand für mich fest: Eine Flucht über die deutsch-deutsche Grenze wage ich wegen der großen Gefahren nicht.

Mein Leben in Erfurt wurde unterbrochen durch Heimfahrten zu der Mutter nach Endorf. Sie bedeuteten stets: schwäbisch sprechen und gutes Essen - Palatschinken, Kaiserschmarren, Ziehstrudel, gefülltes Kraut, alles herrliche Speisen.

So verstrich die Zeit bis zum Jahr 1968 mit jährlich einem unangenehmen Ereignis: die Vorladung zur Polizei wegen der Staatsangehörigkeit. Es war im Grunde genommen jedes Mal ein Verhör. Sie wollten wissen, warum ich nicht DDR-Staatsbürger werden wollte. Ich wollte es nicht, weil ich noch im wehrpflichtigen Alter war und Angst hatte, an der innerdeutschen Grenze eingesetzt zu werden. In den ersten Jahren zog das Argument noch, ich hätte noch Anpassungsschwierigkeiten, wüsste noch nicht genug über Sitten und Bräuche. Doch danach musste ich schon mehr bieten und meine gesamten Marxismus- und Sozialismus-Kenntnisse in die Waagschale werfen.

Die Wochenenden in Erfurt verbrachte ich mit Lesen oder Erkundungsspaziergängen. Doch ab und an ging es auch in die Umgebung. Das damals schon für Touristen herausgeputzte Weimar als Wirkungsstätte der Klassiker Goethe und Schiller beeindruckte mich sehr. Eine andere Fahrt führte mich ins KZ Buchenwald auf dem Ettersberg bei Weimar. Der Besuch führte mir die ganze Brutalität des NS-Regimes vor Augen, den Kontrast zwischen der deutschen Klassik und den Nazis. Ich musste die NS-Zeit komplett aufarbeiten. 1967 wuchs die Sehnsucht nach der alten Heimat, wo noch Oma, Tante, Onkel, Cousinen und Freunde lebten. Weil meine Mutter an Krebs erkrankt war, musste ich meine Reise auf 1968 verschieben. Der Prager Frühling weckte in mir die Hoffnung, dass sich der Sozialismus wandeln könnte. Ich glaubte an die Politiker um Alexander Dub Bukarest mit seiner Schaukelpolitik. Die Manöver der Warschauer-Pakt-Staaten im Sommer 1968 beunruhigten mich und weckten Erinnerungen an die Niederschlagung der Aufstände in der DDR am 17. Juni 1953 und in Ungarn 1956.

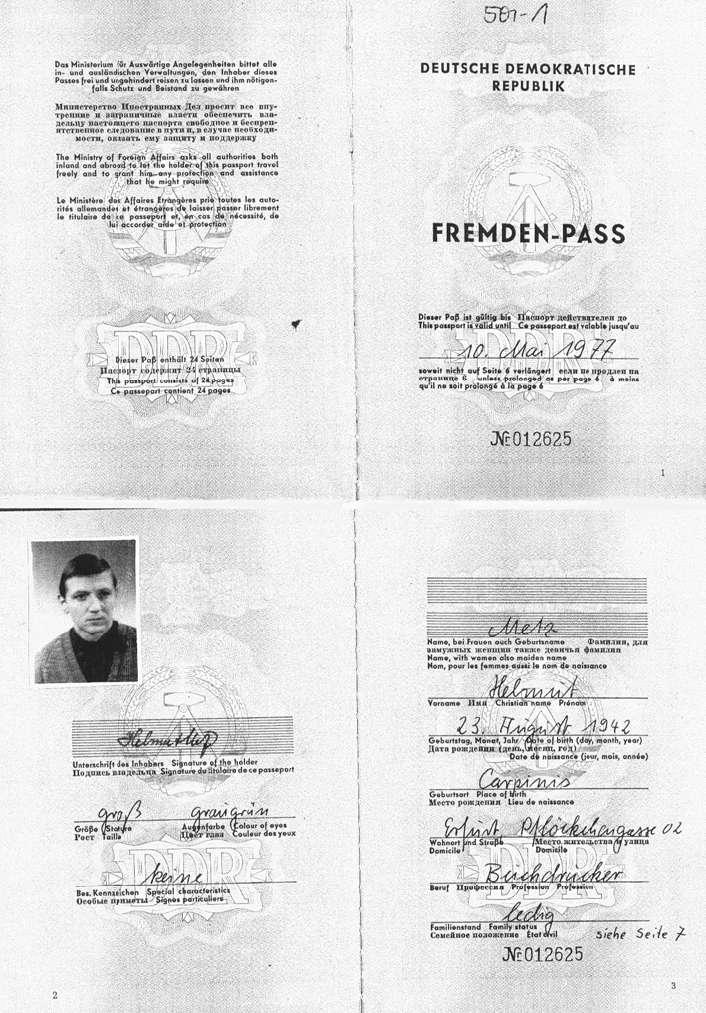

Auf Antrag hatten die DDR-Behörden mir 1967 einen Fremdenpass ausgestellt, gültig bis 1977.

Vier von 24 Seiten aus dem Fremdenpass, den DDR-Behörden Helmut Metz 1967 ausgestellt haben.

Der Pass enthielt neben den persönlichen Daten die Ergänzung: „Staatsbürgerschaft – ohne“. Unter Visum stand: „Gültig für eine einmalige Ausreise nach der SR Rumänien und Wiedereinreise in die DDR über CSSR und VR Ungarn bis 31. August 1968“. Am 11. August 1968 fuhr ich los in Richtung alte Heimat. Meine Ankunft in Gertianosch war eine Überraschung. Nach einigen Tagen, am 21. August, weckte mich mein Cousin Hanni mit der Nachricht, die Russen seien in die Tschechoslowakei einmarschiert. Ich stand senkrecht im Bett ob dieser Mitteilung. Meine Enttäuschung war riesengroß, mir standen Tränen in den Augen. Der Versuch, einen menschlichen Sozialismus zu schaffen, war gescheitert.

Ich fühlte mich in einer Falle. Rumänien sympathisierte mit der Tschechei. Ich fragte mich, ob es vielleicht die Grenzen nach Jugoslawien öffnen werde. Die nächste Frage: Wie sollte ich durch Ungarn und die Tschechoslowakei in die DDR gelangen, wenn der russische Nachschub durch Ungarn rollt und die tschechoslowakische Grenze abgeriegelt ist?

Ich entschloss mich, meinem seit 1963 in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Patenonkel Franz Weggesser eine Postkarte zu schicken mit der Mitteilung, ich müsste ihn unbedingt persönlich sprechen. Onkel Franz mit meiner Patin Anni und ihrer neunjährigen Tochter Sigrid machten sich nach Erhalt der Karte sofort auf den Weg nach Rumänien. Nach ihrer Ankunft im Dorf verbreitete sich sofort das Gerücht, ihr Eintreffen habe etwas mit mir zu tun.

Nach einigem Überlegen kamen wir zum Schluss, ich sollte in der jugoslawischen Botschaft in Bukarest ein Durchreisevisum beantragen. Dort teilte man mir mit, die DDR habe Jugoslawien aufgefordert, DDR-Bürger nicht durchreisen zu lassen. Und weil in meinem Fremdenpass der Vermerk zur Wiedereinreise in die DDR stehe, gelte das auch für mich. Die Enttäuschung war groß.

In der DDR-Botschaft fragte ich, wie ich nun in die DDR zurückkehren sollte. Der Botschaftsangehörige sagte wie aus der Pistole geschossen: „Herr Metz, lösen Sie sich eine Fahrkarte und reisen Sie über die Sowjetunion und Polen in die DDR“. Auf meinen Einwand, ich hätte kein Geld mehr, kam die Antwort: „Wissen Sie, auch das haben wir mit den rumänischen Behörden geregelt. Sie gehen zur örtlichen Bank, nehmen einen Kredit auf, den Sie dann in der DDR zurückzahlen“. Ich hatte nicht erwartet, dass die DDR-Gründlichkeit soweit reichte.

Mit weichen Knien erreichte ich den in einiger Entfernung geparkten Wagen meines Onkels. Anfangs wussten wir keinen Rat, doch dann kam mir die Idee, ich könnte versuchen, die jugoslawische Grenze zu „überwinden“.

Meine Patin Anni hatte einen entfernten Verwandten im Grenzort Morawitza (Moravi , der angeblich nicht nur die Grenze, sondern auch Grenzer sehr gut kannte, mit denen er Geschäfte machte. Auf der Heimreise nach Gertianosch fielen uns die vielen Autos und Motorräder aus der Tschechoslowakei auf, die

alle nach Südwesten unterwegs waren. Nach einer schlaflosen Nacht verabschiedeten wir uns von den Verwandten in Gertianosch, um nach Morawitza zu fahren. Nach ein paar Kilometern stellte ich fest, dass ich meine Jacke vergessen hatte. Wir mussten umkehren. Es war ärgerlich, doch später stellte sich heraus, dass es mein Glück war: Dadurch haben wir auf einem Parkplatz die Tschechen getroffen, die mich nach Jugoslawien mitgenommen haben. In dieselbe Richtung wie wir waren viele Urlauber aus der Tschechoslowakei unterwegs, die ihren Urlaub am Schwarzen Meer wegen des Einmarsches unterbrochen hatten. Sie wollten alle über Jugoslawien und Österreich nach Hause.

Meinem Onkel kam die Idee, ob nicht Tschechen mich über die Grenze nach Jugoslawien schmuggeln könnten. Wir kamen auf einen Parkplatz, wo ein Renault mit vier tschechischen Studenten stand. Mit ein wenig Deutsch und vielen Gesten machte ich ihnen klar, was ich von ihnen wollte. Die beiden Pärchen berieten sich und erklärten sich einverstanden, mich mitzunehmen. Falls wir gefragt werden sollten, warum ich diesen Weg einschlage, wollten wir vorbringen, dass mich die jungen Leute mitgenommen hätten, weil ich nicht durch Ungarn und die Tschechoslowakei heimreisen könnte.

Ich stieg mit meiner Aktentasche und ein paar Habseligkeiten zu den Tschechen ins Auto. Mein Koffer blieb im Auto meines Onkels, der sich auf der für Westtouristen vorgesehenen Spur an der Grenze einreihte.

Das Auto der Tschechen war völlig überladen, die Heckscheibe war durch Wäsche verdeckt, auch an den Seitenscheiben hingen Kleidungsstücke. So war es nicht möglich, das Auto einzusehen, ohne die Türen zu öffnen. Ich war als dritter auf dem Rücksitz hinter dem Fahrer eingezwängt. Ich drückte mich, soweit es ging, in die Ecke. Mein Herz pochte am Hals, als wir uns den rumänischen Grenzposten näherten. Unser Auto wurde zu einem Schlagbaum seitlich gewunken, wo schon andere Autos mit tschechischem Kennzeichen standen. Unser Fahrer reichte dem Grenzer lediglich die vier tschechischen Pässe durchs geöffnete Fenster. Dieser verglich die Fotos mit den Personen, ohne mich zu sehen, tauchte weg, machte ein paar Schritte, kam zurück und reichte die Pässe herein, grüßte und wünschte uns eine gute Fahrt. Der Schlagbaum ging hoch, ich traute meinen Augen nicht, nach einer Schleife standen wir vor dem jugoslawischen Grenzerhäuschen.

Ein jugoslawischer Grenzer trat heraus, und hier wiederholte sich das, was wir mit dem rumänischen Grenzer erlebt hatten. Einziger Unterschied: Ein Uniformierter brachte eine Zollerklärung. Mit stoischer Ruhe füllte der Fahrer sie aus und reichte sie durchs Fenster zurück. Lange Minuten vergingen, aber keiner von uns musste aussteigen. Plötzlich ging auch hier der Schlagbaum hoch. Mich hat wohl keiner gesehen. In der anderen Ecke, hinter der Beifahrerin, hätte mich einer der Grenzer bestimmt entdeckt. Wir jubelten alle, Freudentränen schossen

mir in die Augen. Wir fuhren einige Kilometer und hielten in einem Maisfeld. Noch immer schauten wir in Richtung Grenze, ob uns nicht doch noch jemand folgte. Wir stiegen aus dem Auto, umarmten und freuten uns über die gelungene Flucht. Wir mussten eine Weile warten, bis endlich das Auto meines Onkels auftauchte. Dankbar verabschiedeten wir uns von unseren lieben und mutigen Fluchthelfern. Es sollte ein Abschied für immer sein.

Nachdem sich die Gemüter beruhigt hatten, ging die Fahrt weiter nach Belgrad, wo wir uns in einem Hotel für eine Nacht einquartierten. Am nächsten Tag, einem Samstag, besuchten wir die deutsche Botschaft. Viele jugoslawische Gastarbeiter, die nach Deutschland wollten, wurden vor uns abgefertigt. Nach langem Warten rief uns ein Bediensteter auf, der uns auf Montag vertrösten wollte. Mein Onkel war außer sich. Tante und er mussten zur Arbeit. Nachdem Onkel Franz mit der Veröffentlichung in der Presse gedroht hatte, setzte sich das Personal allmählich in Bewegung. Ich sollte einen Ersatz für meinen angeblich gestohlenen westdeutschen Reisepass erhalten. Ich war Ingolstädter, sagte man mir. Damit die Botschaft mir den Pass ausstellen durfte, musste ich meine Papiere bei den jugoslawischen Behörden als gestohlen melden.

Der Botschaftsangestellte lud mich in einen Wagen und fuhr mit mir zur Polizei, wo ich, Ärger vortäuschend, erklärte, auf der Heimreise wären mir im Zug Pass und Fahrkarte gestohlen worden. Ich erhielt die nötige Verlustmeldung, mit der ich zu dem wartenden Botschaftsangehörigen zurückkehrte. Dieser fuhr mit Karacho zu einem Kiosk, kaufte eine Stempelmarke, weiter ging die Fahrt zu einem Fotoautomaten. Mit den Passfotos gelangten wir zurück in die Botschaft, wo sich das Personal schon ins Wochenende zu verabschieden begonnen hatte. Der Sachbearbeiter füllte den Ersatzpass - es war nur ein Blatt - aus, versah ihn mit dem Foto, der Stempelmarke, mit dem Stempel der Botschaft und seiner Unterschrift und verabschiedete uns. Mein DDR-Fremdenpass blieb in der Botschaft. Einige Monate später wurde er mir zugeschickt. Er ist noch immer in meinem Besitz, als Erinnerung an all die Ereignisse.

Probleme an der österreichischen Grenze

Über die Autobahn gelangten wir in der Nacht zum österreichischen Grenzübergang Spielfeld. Nachdem der jugoslawische Grenzer unsere Papiere akzeptiert hatte, führte sich ein junger österreichischer Beamter wie Rumpelstilzchen auf und ließ uns nicht einreisen. Er überraschte uns mit der Behauptung, mein Ersatzpass sei nicht korrekt. Der jugoslawische Beamte grinste, als er erfahren hatte, warum wir nicht weiter durften.

Wir entschlossen uns, einfach an einen anderen Grenzübergang zu fahren. Ich nehme an, es war Vic. Dort verlangte der jugoslawische Grenzer eine zweite Bestätigung im Ersatzpass von einer Behörde in Laibach (Ljubljana) oder Ag-

ram (Zagreb). Nach vielem Hin und Her ließ er uns schließlich nach Durchsicht der Fahndungsliste passieren, mit der Bemerkung, nur einmal werde er so etwas zulassen. Uns hat das eine Mal gereicht. Sein österreichischer Kollege ließ uns anstandslos durch.

Über Klagenfurt und Spittal ging es durch eine wunderschöne Landschaft nach Salzburg und zur deutschen Grenze. Der deutsche Beamte forderte uns auf, das Auto auf einem Parkplatz abzustellen. Ich bekam wieder Schweißausbrüche. Er nahm meinen Ersatzpass, der nur noch drei Tage gültig war, und drückte den Stempel „Ungültig“ hinein. Mit der Bemerkung: „Melden Sie sich morgen bei der Polizei in Ingolstadt“, ließ er uns weiterfahren. Bei der Ankunft in Ingolstadt freuten sich alle riesig: Oma, Onkel, Tante und Cousinen. Auch meine Mutter war inzwischen aus der DDR zu Besuch dort eingetroffen. Sie durfte als krebskranke Frührentnerin ihre Mutter besuchen.

Meine kleine Cousine Sigrid, die das ganze Abenteuer Flucht miterlebt hatte, sagte bei unserer Ankunft zu meiner Mutter freudestrahlend: „Tante, Tante, wir haben den Helmut gestohlen“.

Meine tschechischen Fluchthelfer habe ich später vergebens gesucht. Vielleicht hatten sie Angst, mit mir Kontakt aufzunehmen, oder aber sie sind im August 1968 nicht heimgekehrt und irgendwo im Westen geblieben.

Meine Mutter ist 1968 in die DDR zurückgekehrt und 1972 mit ihrem Lebensgefährten, beide inzwischen Rentner, in die Bundesrepublik ausgereist.

Die Bundesrepublik Deutschland sollte sich bald doch nicht als das sogenannte gelobte Land herausstellen. Aber es gibt auch heute noch keine bessere Alternative.

Helmut Metz wurde am 23. August 1942 in der Banater Gemeinde Gertianosch geboren. Nach der Ankunft in der Bundesrepublik hat er bis 1970 im Druckund Verlagshaus in Augsburg als Schriftsetzer gearbeitet, danach bis 1974 bei der Firma Oldenbourg in München. Die Weiterbildung zum Staatlich geprüften Drucktechniker ermöglichte ihm 1978 den Wechsel in den Staatsdienst. Metz war in verschiedenen Finanzbehörden des Freistaats Bayern bis zum Renteneintritt 2005 tätig.