Todos os gêneros mostra de arte e diversidade

São Paulo, 2023

8 17 26 64 74 81 93

Editorial Ela deu o nome Diva multimídia Ensaio fotográfico

De onde vim, para onde vou: como tudo começou

Faça uma pose!

Drags na tela

Expediente e créditos

Uma drag queen não passa despercebida. Nunca. Mas olhos menos atentos ou pessoas sem o conhecimento do que esse termo em inglês carrega de significado podem achar que as roupas exóticas e a maquiagem carregada, geralmente usadas por homens vestidos de mulheres em apresentações artísticas, encerram a definição. Todos os gêneros: mostra de arte e diversidade 2023 pretende provar que não.

No momento em que completa dez anos, Todos os gêneros parte de duas biografias para investigar e discutir a cultura drag, rendendo homenagens e lembrando a importância política e social destas duas brasileiras: Brenda Lee (1948-1996) e Kaká di Polly (1959-2023). A programação, que acontece de 25 de maio a 4 de junho de 2023, ocorre em formato presencial, e esta publicação se baseia nessas trajetórias para falar sobre o universo drag queen e alguns de seus desdobramentos.

Se drag queens assumem o exagero em suas caracterizações, vamos nos voltar para essas duas pessoas que também não pouparam esforços para “exagerar” no amor ao próximo e na luta pela visibilidade da população LGBTQIAP+, seja nas ruas, seja nas boates da noite paulistana. Duas forças imensas, não opostas, mas complementares.

Brenda Lee dedicou parte de sua vida ao Palácio das Princesas, casa onde abrigava travestis e transexuais sem lugar para morar –inclusive soropositivos, uma sentença de morte na época. Kaká di Polly, por sua vez, fingiu um desmaio em plena Avenida Paulista para que acontecesse a primeira Parada gay de São Paulo, em 1997.

E, em meio a essas histórias de vida, outras personagens icônicas também serão lembradas, como Miss Biá (1939-2020), considerada a primeira drag brasileira, Salete Campari e Márcia Pantera. No palco da Todos os gêneros cabem todas.

A cultura drag queen se desdobra em outras culturas, e vamos embarcar também na cena ballroom. Com origem na Nova

York da década de 1970, essas festas, organizadas por drags negras e/ou latinas, nasceram contra o racismo e padrões

impostos pelos concursos oficiais de drag queens. As ballrooms dialogam diretamente com Brenda Lee e seu legado, já que, com a epidemia de HIV na década de 1980, esses espaços e essas comunidades passaram a ser não apenas locais de festas, mas também abrigos para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Acesse itaucultural.org.br e veja toda a programação detalhada. Lá você também pode conhecer o conteúdo das edições anteriores da mostra, como versões digitais das publicações e depoimentos em vídeo.

Itaú Cultural

A história e o legado de Brenda Lee, responsável pela primeira política pública destinada a travestis e transexuais no Brasil, país recordista de mortes de pessoas LGBTQIAP+

por Cristiane Batista

por Cristiane Batista

Ícone do movimento LGBTQIAP+ brasileiro, Brenda Lee entrou para a história como o “anjo da guarda” e a “mãe” dessa classe na década de 1980, quando criou seu Palácio das Princesas e passou a abrigar travestis e transexuais que, como ela, não tinham um teto para chamar de seu.

“Travesti não é insulto”, dizia ela. Brenda militava por dignidade e direitos de seus pares, enfrentou com unhas e dentes a discriminação, conseguiu comprar uma casa e transformou-a em mais do que um reduto de acolhimento: o Palácio das Princesas era um centro de tratamento para pessoas com HIV/aids, por meio de parcerias com órgãos públicos, que contribuía para a estruturação de uma rede pioneira em atendimento e conscientização no Brasil e na América Latina. Seu trabalho foi, inclusive, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como modelo e referência de equipamento e serviço nos anos 1980, quando essa epidemia se espalhou pelo mundo.

Assassinada por um ex-amante que tentou lhe dar um golpe em 1996, Brenda Lee mantém-se unanimidade na luta contra a violência a LGBTQIAP+, em um país que ganhou fama como o que mais mata transexuais e travestis no mundo – pelo 14o ano consecutivo em 2023. Enquanto a média de expectativa de vida da população brasileira é de 74,9 anos, a de uma pessoa trans é de 36 anos, segundo relatório de janeiro de 2023 da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra).

Brenda Lee ostenta um prêmio com seu nome, instituído em 2008 e concedido a cada cinco anos – durante as comemorações do Dia Mundial de Combate à Aids e do aniversário do Programa Estadual DST/Aids do Estado de São Paulo – a municípios com boas políticas de enfrentamento a IST/HIV/aids. A ativista ganhou um doodle, homenagem do Google à sua figura, para lembrar o Dia da Visibilidade Trans, em 29 de janeiro. Sua imagem e seu legado seguem vivos na memória de quem a conheceu e na luta por um mundo mais empático.

Brenda Lee sonhava em ter um palácio com cortinas nas janelas, tapetes, quartos confortáveis, muitas plantas e flores e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida para proteção. A ativista nasceu em 1948, em uma família de poucos recursos e muito preconceito em Bodocó, no interior de Pernambuco. Adolescente, tinha tanto medo de as pessoas a descobrirem homossexual que chegou a escrever que se suicidaria.

Em vez disso, aos 14 anos, ela fugiu para a cidade de São Paulo, onde passou a morar no bairro central do Bixiga. Na rua, não encontrou muitos caminhos além da prostituição. Primeiro sob a alcunha de Caetana, feminino de seu segundo nome de batismo, e depois já como Brenda Lee, famosa cantora norte-americana dos anos 1960.

Com o nome de guerra, fez fama na noite paulistana e também na parisiense. Brenda juntou dinheiro para comprar uma casa em 1984, na Rua Major Diogo, número 779, que transformou em pensão para abrigar outras travestis que não tinham o apoio de suas famílias. O imóvel, depois, se tornou um “palácio”, onde todas podiam sonhar com dias melhores. Nascia ali o Palácio das Princesas.

“O dia aqui em casa tem carinho, cuidado e muita mão de obra. Tem horas que é muito agitado, em outras quase todo mundo dorme. É um ambiente saudável, todo mundo se encontra, tem histórias para contar e ouvir. A gente recebe visitas, se diverte e entra em atritos também, mas depois supera”, diz Brenda Lee em Dores de amor (Douleur d’amour), documentário suíço-brasileiro de 1988 dirigido por Pierre-Alain Meier e Matthias Kälin.

Essa é uma das poucas cenas disponíveis em vídeo de Brenda, que se mostra uma mãe “porreta”, do tipo que puxa a orelha, mas também incentiva a prole. Para falar sobre as “filhas”, ela usava expressões como bonita por dentro e por fora, uma estrela no futuro, meiga e obediente. Com ela, as meninas tinham ajuda para fazer consultas médicas e se matricular em cursos, e aquelas que quisessem “fazer a vida” até recebiam

dinheiro para passagens para a Europa. Juntas, compartilhavam um cotidiano que ia de simples rituais de beleza a confidências sobre as dificuldades financeiras e emocionais que viviam.

Não bastassem o estigma e a marginalidade a que eram expostos, num tempo em que o vírus HIV era chamado de peste gay ou câncer gay, travestis e gays passaram a ser também perseguidos pela Polícia Civil de São Paulo, que em 27 de fevereiro de 1987 instituiu a Operação Tarântula. Na imprensa, a ação foi anunciada com a manchete: “Polícia Civil ‘combate’ a Aids prendendo travestis”.

Muitas chegavam a se mutilar nos camburões para não apanhar da polícia. Por ignorância, os policiais tinham medo de “pegar” aids pelo simples contato superficial com o sangue dos ferimentos. Em uma ocasião, cinco travestis que moravam com Brenda foram atingidas à bala pela Polícia Militar. Uma morreu, três tiveram machucados superficiais e a quinta tornou-se uma pessoa com deficiência. Questionada pela imprensa sobre o que faria com a última, Brenda respondeu: “Vou levar para casa e cuidar, claro”.

O médico infectologista Jamal Suleiman respondia, na época, pela coordenação do ambulatório e pela direção do pronto-socorro do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, e recorda como conheceu Brenda. “Era um momento traumático, pois tínhamos poucas vagas e muitas pessoas acamadas. Como na música de Chico Buarque, a cidade jogava pedra na Geni”, diz ele. “Em doenças infecciosas como essa, a sociedade sempre tende a achar um inimigo, um culpado que, de maneira geral, é sempre o outro, mas a regra é de mercado: as profissionais do sexo só estão ali porque têm clientes! Brenda levava as mulheres para ser atendidas, o que tirou de sua casa as características de um lugar de cafetinagem, transformando-a em um espaço de cuidado”, acredita o médico.

Suleiman se lembra do dia em que Brenda chegou ao hospital revoltada porque uma de suas filhas atendidas ali havia voltado para casa e morrido pouco tempo depois. Diante de seus

protestos, o médico organizou o sepultamento e pediu para fazer visitas semanais à casa, que àquela altura já contava com quatro andares. “Para ser bem honesto, eu nem sabia qual era o endereço e o que me aguardava. Ao chegar, fiquei surpreso”, conta o médico. “A casa tinha paredes externas de granito preto com um portão revestido de cobre, suntuoso, que lembrava mesmo um palácio. Eu chamava, de maneira poética, de ‘arquitetura brutalista’, porque dava a impressão de que tudo ainda estava por terminar. Semanalmente, por anos, eu levava um ajudante e chegávamos umas 7 horas da manhã, disfarçados, vestidos como se fôssemos um público regular, sem identificação de que éramos da área da saúde, para não chamar atenção. Ela nos oferecia o próprio quarto para o atendimento.”

No quarto, com uma cama de casal, uma “arara cheia de roupas exuberantes”, uma mesa e três cadeiras, Suleiman fez uma espécie de extensão do hospital. “Não havia tratamento específico para a infecção e o desfecho era quase sempre trágico”, lembra. “Brenda teve uma visão humanística que poucos têm. Durante um bom tempo, ela não teve apoio formal das estruturas de saúde. Ainda que algumas vezes se utilizasse de técnicas agressivas para se defender, ela era uma voz de resistência e foi uma das pessoas mais generosas, fortes e desprendidas que conheci. Obviamente, é muito mais fácil ficar sentado e assistir a tudo pela janela, mas Brenda foi uma mulher que foi para cima, brigou e não exigiu nada que não fosse um direito. Na outra ponta, também exigia que todos cumprissem seus deveres. O mundo ficou bem mais pobre sem ela!”, lamenta.

Em 1996, Brenda sofreu um golpe financeiro de um funcionário com quem mantinha um relacionamento amoroso. Ele alterou um cheque de 150 reais, na época, para 2.950 reais e ela descobriu. Dizendo-se arrependido, convidou-a para um encontro, do qual Brenda nunca mais voltou. Foi encontrada morta dentro de uma kômbi em um terreno baldio na madrugada de 29 de maio de 1996, com o corpo perfurado por balas. O jornal Folha de S.Paulo assim noticiou o ocorrido: “Morto travesti que cuidava de aidéticos. Estava sem documentos e sem dinheiro”. A polícia prendeu os assassinos: o amante, Gilmar Dantas Felismino, e seu irmão, o ex-policial militar José Rogério de Araújo Felismino.

Assassinada por um ex-amante que tentou lhe dar um golpe em 1996, Brenda Lee mantém-se unanimidade na luta contra a violência a LGBTQIAP+, em um país que ganhou fama como o que mais mata transexuais e travestis no mundo – pelo 14° ano consecutivo em 2023. Enquanto a média de expectativa de vida da população brasileira é de 74,9 anos, a de uma pessoa trans é de 36 anos, segundo relatório de janeiro de 2023 da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra)

O Padre Júlio Lancellotti esteve no enterro e se lembra da ocasião: “Fiz as orações de encomenda e tinha muita gente ali, não sei se tinha alguém da família consanguínea. O que posso dizer é que ela era uma lutadora, uma pessoa muito religiosa e cheia de fé”, afirma.

“Brenda Lee foi a primeira a ter um CNPJ, a criar e institucionalizar o conceito de ‘família’ na comunidade LGBTQIAP+”, explica Elvis Stronger, autor do livro Quem manda na noite, lançado em 2022 pela editora Palavra, Expressões e Letras. “Ela iniciou o que classificamos como ‘famílias medievais’, que seria adotar o sobrenome da travesti mãe da família, usar um brasão, e o principal: além de ter uma casa para acolher as pessoas, fortalecê-las com políticas públicas. Isso mostrou que somos capazes de sair da sarjeta e da marginalidade.”

Durante a escrita do livro, Stronger diz ter percebido que histórias como as de Brenda, Claudia Wonder, Andrea de Mayo, Cris Negão, Márcia Pantera e Laura Vermont “ficavam no boca a boca, na tradição oral”. “O livro nasceu de uma pesquisa de dez anos na noite de São Paulo, com a ideia de reverenciar essas damas, contar sobre quem veio antes de nós e sobre a sua luta para chegarmos até aqui”, diz.

Presidente da Associação Brasileira de Diversidades Periféricas, Stronger é líder político da Família Stronger, núcleo criado em 2006 por Roberto Stronger, o pai, e Talita Teles, a mãe , para abrigar jovens periféricos. A família tem hoje cerca de 300 “parentes” em 30 cidades do país, e é formada em sua grande maioria por jovens negros e periféricos com idades que variam de 16 a 24 anos. “Nosso papel é dar suporte e criar estratégias para que os filhos sejam independentes”, diz ele. “Todos nós temos carência de autoaceitação e precisamos de um tempo para que isso aconteça; por isso, fazemos um aconselhamento para promover a união com suas famílias consanguíneas sempre que possível, orientando os jovens a não abandonar seus

trabalhos e estudos, a ajudar em casa e a lutar por seus sonhos. Além disso, disseminamos informações sobre direito e saúde.”

A família não vive sob o mesmo teto, mas se reúne regularmente em busca de soluções para os problemas gerais. “Trabalhamos em rede, e para nós as baladas são templos sagrados, lugares de encontro entre iguais onde a gente pode ser quem é”, explica. “Nas festas, levamos preservativos, gel lubrificante e informações sobre IST, e listamos os Centros de Testagem e Aconselhamento articulados aos demais serviços do Sistema Único de Saúde mais próximos.” Como exemplo, Stronger cita a organização da Parada LGBTQIAP+ de Cidade Tiradentes, na Zona Leste de São Paulo, que já teve seis edições, e a bem-sucedida parceria com o Projeto PrEP 1519, primeira iniciativa no Brasil dedicada à aplicação da profilaxia pré-exposição ao HIV para adolescentes de 15 a 19 anos – parcela que tem um número cada vez maior de infectados no país. “Estamos presentes antes, durante e depois da testagem. Seguimos juntos. A periferia tem força!”

Verónica Valenttino interpreta Brenda Lee no musical Brenda Lee e o Palácio das Princesas, do Núcleo Experimental, que estreou em formato on-line durante a pandemia de covid-19, ganhou o palco físico em 2022 e o Prêmio APCA de Melhor Espetáculo do Ano. Verónica arrematou ainda os cobiçados prêmios de Melhor Atriz em Musicais, na nona edição do Prêmio Bibi Ferreira, e o de Melhor Atriz pelo Júri, na 33a edição do Prêmio Shell de Teatro.

Formada em artes cênicas pela Universidade Federal do Ceará (UFC), ela concorre ao Prêmio Shell de Teatro, que em sua 33a edição incluiu pela primeira vez artistas trans em suas indicações – além dela, concorrem as atrizes Vitória Jovem Xtravaganza e Vini Ventania Xtravaganza, por Sem palavras; e Assucena, por Mata teu pai – ópera-balada.

Em Brenda Lee e o Palácio das Princesas, Verónica contracena com outras cinco atrizes transvestigêneros: Olivia Lopes, Marina Mathey, Tyller Antunes, Ambrosia e Leona Jhovs.

“Participei de um processo seletivo e me inscrevi depois de receber inúmeras mensagens sobre essa audição. De cara me interessei, porque conhecia a história de Brenda e a seletiva tinha somente meninas trans. A gente fala muito de inclusão, mas, na verdade, quando consegue algum trabalho, geralmente é só para uma, e desta vez não foi assim”, diz ela. “Trazer ao palco a proporcionalidade de todo um elenco trans é muito importante. Quero ser reconhecida e ver convites e disposição para que essa normatividade que sempre esteve no domínio se transforme de fato em trabalho para todas. Agora está na moda ter travestis em cena, mas temos de ser bem remuneradas e ter nosso talento de fato valorizado.”

Para a atriz, por mais que exista uma intersecção positiva entre cisgêneros e transgêneros, ainda há muito a evoluir. “Estamos adentrando esses espaços, mas ainda é pouco. A gente acabou de fazer uma temporada e as atrizes foram tratadas no masculino por pessoas da própria equipe do teatro. Ainda temos de lidar com situações absurdas”, conta. Para Verónica, a sociedade precisa se responsabilizar por essa transformação: “Não vamos mais ensinar como é que as pessoas devem nos tratar, porque isso já é démodé e cafona, sabe? Todos têm de se adaptar, se vigiar e atentar para questões que nunca tiveram. Uma travesti pode estar em cena em um musical e, no momento seguinte, ter de escapar da polícia. São realidades distintas”.

Na opinião de Verónica, duas frases do espetáculo tratam dessa representatividade: “Você não duraria nem ao menos dez minutos em minha pele pelas ruas da cidade” e “O que você quer matar em mim é você”. Ela conclui: “Decidimos viver e não mais sobreviver ou ser ‘zoologizadas’. Como diz a dramaturga Ave Terrena, ‘juntas, somos menos manada’”.

Atriz, humorista e apresentadora, Nany People conheceu os tempos áureos da noite paulistana, quando seus shows lotavam clássicas boates gays. Nesta entrevista, ela relembra a época e fala da amiga Kaká di Polly, ícone que morreu em janeiro de 2023

“Em plena Quarta-Feira de Cinzas e olha onde eu estou: falando com você!”, diz Nany People, num tom de reprovação que se transforma numa contagiante gargalhada. A bronca se deu porque, na tarde anterior, Nany havia atuado como rainha no bloco de Carnaval da amiga Salete Campari. Dias antes, estava no carro alegórico dedicado a humoristas da escola de samba Estrela do Terceiro Milênio, que desfilou no Grupo Especial de São Paulo, compromisso que ela emendou com a passagem por um camarote na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Sua saga carnavalesca se estenderia posteriormente, tendo apresentado a performance das campeãs na TV, entre outros compromissos, como shows, gravações e stand-up

Se estava cansada, como indicou, não parecia. Com os cabelos vermelho-fogo combinando com óculos, batom e vestido na mesma cor, Nany não só estava exuberante como falou sem parar, ignorando a lista de perguntas preparadas para dar conta de sua participação na noite paulistana e de seu relacionamento com Kaká di Polly, ícone que morreu em janeiro de 2023. Ao lembrar a amiga, a expressão de Nany mudou, a voz embargou e ela não segurou as lágrimas. “Quando completei 50 anos, Kaká me fez uma ligação linda e choramos muito ao telefone.”

Kaká e Nany se conheceram em meados de 1980, início da época de ouro das drag queens nas boates gays paulistanas, frequentadas por personagens como Salete Campari, Divina Núbia e Silvetty Montilla. Nany testemunhou episódios épicos de Kaká, como o “desmaio” armado no meio da Avenida Paulista na primeira vez que a Parada gay ocupou essa via, em 1997. Na ocasião, a polícia queria impedir o cortejo e, então, Kaká di Polly criou a farsa, jogando-se no chão para chamar atenção dos guardas enquanto o restante dominava a rua. Vinte anos depois, Nany consolaria Kaká quando a amiga se sentiu esquecida pela organização do evento que ajudou a construir.

Mineira criada em Poços de Caldas, Nany estreou no teatro ainda criança, incentivada pela mãe, Dona Ivone, que a defendeu contra o preconceito da família e da sociedade poços-caldense. Em 1985, aos 20 anos, ela chegou à cena paulistana e iniciou os estudos no Teatro Escola Macunaíma, ao mesmo

tempo que se descobria como mulher trans e explorava a fervida noite da cidade.

Se o teatro foi escola, os clubes lhe ofereceram palcos que ela usou como trampolim para alçar voos então inimagináveis para uma mulher trans, destacando-se na televisão em programas como os de Goulart de Andrade, Amaury Júnior e Hebe. Humorista e atriz de novelas e filmes, Nany se divide entre espetáculos pelo país – são três atualmente – e participações em uma série da Netflix e nos televisivos Vai que cola e Caldeirão com Mion. “E ainda pego uns bofes por fora, porque não estou morta”, diz ela.

A única coisa à qual ela não se adapta é o que considera modismos, como a linguagem neutra e as muitas letras incorporadas à sigla LGBTQIAP+. “Descobri que estava coroa quando percebi que o mundo tinha virado essa sopa de letras”, diz Nany. “Briguei 18 anos para ter um artigo à frente do meu nome e aí vêm dizer que o artigo não define a pessoa. O que você é então, coisa?” Tudo isso ela brada pouco se importando com a repercussão: “Nasci cancelada!”.

Nany People Quando cheguei à cidade, em 1985, estávamos no epicentro da peste, do câncer gay [como então era chamado o HIV]. Perdi amigos que morriam tomando Novalgina, porque ninguém sabia o que dar para essas pessoas. Virei madrinha de voluntariado do [hospital] Emílio Ribas de tanto levar gente lá. Mas essa mesma noite, onde me fiz, era elegante e reunia todas as tribos. Na época, lembro que a [revista] Veja publicou uma reportagem dizendo que a Rua Marquês de Itu [na Vila Buarque] tinha a maior concentração de homossexuais da América Latina.

Nany People Era o apogeu da HS [boate Homo Sapiens], que tinha filas imensas na porta. A Medieval [primeiro clube abertamente gay, na Rua Augusta], que fez muito sucesso nos anos 1960 e 1970, tinha acabado de fechar, e sua proprietária, a Elisa Mascaro, inaugurou a Corintho, que era uma réplica do Lido, de Paris, com shows de quarta a domingo. Uma vez por mês, a Corintho fazia festas especiais: tinha a noite do beijo, das noivas, do doce. A gente se montava para ir como se fosse um grito de Carnaval. O fuá era tão grande que ninguém nem entrava. Ficávamos na porta fazendo corso e também atendimento. A gente pegava uns boys e saía para dar umas voltas, porque ninguém é besta [risos].

Ontem mesmo [dia 21 de fevereiro], no bloco da Salete Campari, havia pessoas gritando “Te conheço da [boate] Tunnel!”. Eu comecei lá fazendo shows de variété, até que me perguntaram se eu poderia ficar na porta, e acabei trabalhando como hostess por um ano. Mas minha carreira começou no teatro. Trabalhei no Paiol de 1985 a 1995, mesma época em que estudei no [Teatro Escola] Macunaíma e, depois, na Unicamp [Universidade Estadual de Campinas/SP]. Faço teatro desde os 10 anos, quando ainda morava em Poços de Caldas. Em 2025, completo 60 anos de idade e 50 de vida artística.

Nany People

Nos anos 1980 e 1990, as festas não tinham sigla, até porque o movimento gay não tinha essa democratização de hoje, que representou também sua banalização. A gente vestia a melhor roupa, porque na porta da casa noturna ficava uma pessoa chamada door, que tinha o poder de vida ou morte: se você aparecesse com um sapato que não estivesse de acordo – não precisava ser haute couture,

Em sua opinião, o que mudou na noite gay paulistana de lá para cá?

“A Kaká (di Polly) simbolizava inteligência, referência, acessibilidade, inclusão. Antes de ser moda falar sobre gordofobia, ser plus size, Kaká já era e nunca deixou de fazer nada por ser quem era. Além disso, ela e eu tivemos uma coisa que, infelizmente, poucas trans têm, que é o abraço da família.”

Nany People

mas aprovado –, não entrava. Não existia cota de inclusão, lugar de fala, nada disso. Não entrava e pronto. Depois de um tempo, passaram a transformar qualquer bar à beira da falência em GLS, porque gay dá dinheiro. Só que gay não é burro: gay paga, mas quer ser bem tratado, tem bom gosto. Quando começaram as subdivisões e a droga química se tornou mais acessível, a noite acabou.

Nos anos 2000, eu já viajava muito me apresentando pelo Brasil inteiro. Comprei três apartamentos com dinheiro da noite. Em um único sábado, fazia sete

Nany People performances em São Paulo. Em 2005, comecei a sentir que as pessoas não se interessavam mais pelo show. Passei a ver um comportamento estranho. Um desinteresse da plateia. Até que, em um domingo, na [boate] Blue Space, fiz uma piada com uma alusão a Monteiro Lobato e ninguém sabia quem ele era. Quando saí do palco, decidi que tinha acabado para mim. Nunca mais faria show em boate gay. Isso foi em 2008.

Nany People Ah, foi nas festas que encontrei pela primeira vez Silvetty Montilla, que ainda estava engatinhando, começando a se montar, além de Divina Núbia, Kaká di Polly e Salete Campari. Foi na porta da Corintho que começou minha história com Kaká.

Nany People Quando a Corintho fechou, Dona Elisa Mascaro passou a fazer shows de drags – que nem tinham esse nome; até então era transformista – e de bonitas, como eram chamadas as trans. Ela me convidou para participar da noite com as drags e eu respondi: “Muito obrigada, agradeço, mas não sou drag. Eu sou bonita”. Eu nem tinha feito transição ainda. Estava começando. Eu me entupia de

hormônios e já tinha meu peito em riste. A Divina Núbia lembra esse episódio até hoje, porque foi um espanto. Todo mundo queria saber quem era a maluca que estava recusando trabalho. Então, Kaká di Polly se aproximou, me deu parabéns e disse que sempre tinha me achado diferenciada. Ela falou uma coisa de que jamais vou esquecer: “Não seja mais uma, seja a. Você vai ser a Dona Nany”. Foi essa frase que usei na homenagem que fiz a ela no Instagram quando recebi a notícia de seu falecimento.

Nany People Vivemos a época do desbunde e nos divertimos muito. Lembro de uma noite em que Salete e eu ficamos nos entretendo com uns boys e chegamos atrasadas para um concurso de drags, enquanto Kaká nos procurava por todos os cantos. Quando finalmente aparecemos, quase no final da colocação, Kaká falou: “Já sei, você estava sendo coroada, né, querida?”. Eu ri horrores! Teve também uma situação numa festa num circo que ficava ali no começo da [Avenida] Cidade Jardim, em que Kaká apareceu com um boy que era meu. Eu tinha brigado com ele, que, para fazer ciúmes, ficou com ela. Quando ela descobriu, deixou o boy sem carro, sem documento, sem nada. Com a morte de Kaká e de outras pessoas contemporâneas, sinto como se tivessem apagado um pouco da minha história. Isso dá um nó na garganta.

Nany People A Kaká simbolizava inteligência, referência, acessibilidade, inclusão. Antes de ser moda falar sobre gordofobia, ser plus size, Kaká já era e nunca deixou de fazer nada por ser quem era. Além disso, ela e eu tivemos uma coisa que, infelizmente, poucas trans têm, que é o abraço da família. Podem me chamar de careta, conservadora, mas, se a família não te prepara, você não se torna um cidadão autossuficiente. A família te dá o encorajamento e o suporte para se defender dos torpedos que a vida manda. Quem foi ao enterro disse que foi de cortar o coração ver o irmão de Kaká chorando abraçado ao caixão.

Nany People Na primeira edição da Parada [na Avenida Paulista, em 1997], Kaká se jogou no chão fingindo um desmaio, pois a polícia não queria deixar o desfile acontecer. Ela pôs o corpo no meio da pista, e disso ninguém se lembra. Eu parei de frequentar a partir da terceira edição porque a organização Amigos da Parada começou a cobrar caríssimo dos trios e, quando ousei perguntar para quem ia o dinheiro, fui cortada da apresentação. A Parada virou uma micareta que acontece o ano inteiro no Brasil todo falando de orgulho. Orgulho de quem e do que, se hoje a própria classe se flagela? Gay não suporta bicha pintosa, que não suporta travesti, que não suporta sapatão. Ninguém se comunga e quer falar de respeitabilidade?

Nany People Adoro a [cantora] Pabllo Vittar, mas, outro dia, ouvi ela dizer: “As drags que veem a gente na mídia hoje têm em quem se inspirar, porque antes não tinham”. Como não? Em quem a gente se inspirou? No Visconde de Sabugosa? Não, querida, foi em Condessa, em Miss Biá. Ela [Pabllo] não sabe por ignorância. As pessoas acham que a vida aconteceu depois que inventaram o Instagram. Kaká se chateava porque, em 2020, estávamos todas em isolamento, na pandemia, e ela se sentiu esquecida, por não ter sido convidada para participar de um evento que ajudou a construir. Eu não ligo: antes de o gueto virar as costas para mim, eu falei: “Não dependo de vocês”. Sempre fiz teatro, telegrama animado, depois TV, cinema… A Kaká ainda frequentava muito o métier e, por isso, sentia-se injustiçada.

Em 2020, Kaká disse numa entrevista que estava chateada com o que considerava ser um esquecimento de seu papel no ativismo, porque os organizadores da Parada do orgulho LGBT fizeram uma edição digital somente com influenciadores. Vocês conversavam sobre isso?

Nany People Minha mãe teve um papel importante. Ela sempre me dizia: “Nunca faça nada que você vá ter vergonha de contar em público”. Por isso, não tive o menor pudor, por exemplo, de dizer para a Marília Gabriela na TV que já gozei chupando um sovaco – até porque adoro [risos]. Sou transparente e, quando você tem isso como formação, vê o mundo como seu quintal. A sinceridade traz uma leveza. Sempre me inspirei em mulheres à frente do seu tempo. Está vendo este quadro [ela mostra uma pintura]? Aqui estão Hebe, Rogéria, Fafá de Belém e minha mãe. Todas elas me inspiram.

Em sua trajetória, o que considera ter sido fundamental para se tornar a mulher que é hoje,

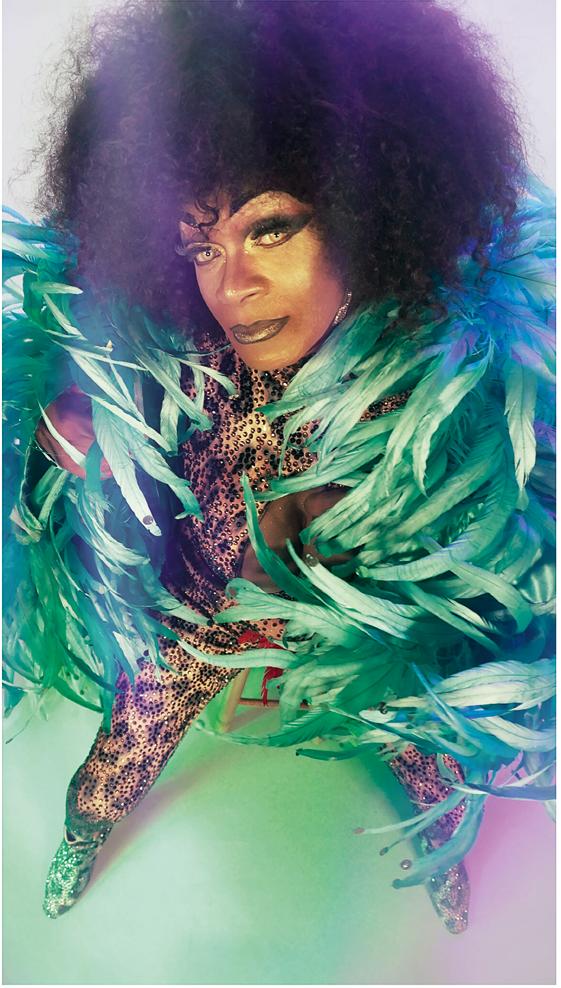

Ikaro Kadoshi

Ikaro Kadoshi

fotos: pj afrop

Miss Biá, pioneira da arte drag queen no Brasil, é reverenciada por suas pupilas, Salete Campari e Márcia Pantera, enquanto o iluminador Claudio Gottardi relata como era a noite LGBTQIAP+ na São Paulo dos anos 1980

por Cristiane Batista

por Cristiane Batista

“Não tem ninguém antes de mim”, dizia Miss Biá, considerada a primeira drag queen brasileira e também a com mais tempo de carreira: foram 60 anos dedicados a essa arte. Desbravadora, Biá é referência pessoal e profissional para muitas, como para as artistas Salete Campari e Márcia Pantera, que a consideravam uma mãe e que narram aqui parte de um passado impossível de esquecer.

Mais do que isso: para Claudio Gottardi, iluminador dos clubes paulistanos Medieval, Corintho e Nostro Mondo nos anos 1980, conhecer esse capítulo da história também é uma oportunidade para as novas gerações, “para que entendam que, se hoje existe um pouco mais de liberdade, é porque antes vieram outras tantas brilhando e abrindoo caminho”.

Miss Biá (1939-2020) nasceu Eduardo Albarella, em uma família de ascendência italiana no tradicional bairro do Brás, em São Paulo. Ganhou o apelido Biá na infância e não tinha vergonha do nome de batismo, embora ostentasse com orgulho a assinatura social que a tornou conhecida. “Acrescentando o Miss, é claro, porque eu sempre fui bonita e feminina”, dizia ela.

Sua estreia na carreira artística ocorreu em 1961, aos 22 anos, após assistir a um espetáculo de cabaré na Avenida Duque de Caxias, no Centro da capital paulista, e se apaixonar pelo trabalho de um estrangeiro que fazia o papel da cantora lírica peruana Yma Sumac. “Na época, usávamos o termo ‘transformista’. Eu me impressionei com a beleza e a perfeição da interpretação e decidi: ‘É o que eu quero fazer da vida’”, contava.

De dia, Biá se vestia com roupas masculinas para trabalhar como office boy. À noite, esperava a família dormir para se montar e sair para suas apresentações. Ela pegava emprestadas roupas e joias de amigas e ia aos teatros de variedade, frequentados majoritariamente por

heterossexuais, onde realizava performances que tinham o glamour como destaque. Não demorou para Biá entrar de vez no métier, chegando a fazer até cinco shows em uma única noite.

Miss Biá resistiu aos anos duros da ditadura, época em que era obrigada a entrar e sair dos clubes vestida de homem, com a peruca na mão, para não correr o risco de ser presa por “prostituição e/ou vadiagem” – atividades então criminalizadas. A artista enfrentou a dor de perder amigos para a epidemia de HIV/ aids nos anos 1980 e 1990. Autodidata, desenvolveu os ofícios de maquiadora e estilista, com os quais embelezou mulheres da high society e celebridades como a apresentadora Hebe Camargo, com quem trabalhou por 20 anos nos bastidores e em frente às câmeras. Miss Biá chegou a interpretá-la nos quatro anos em que atuou como entrevistadora na boate Nostro Mondo.

Transitando com desenvoltura de boates glamourosas às da “boca do lixo”, Biá reinou absoluta numa época em que não havia sincronização labial (lip sync) – muito popular atualmente – e as artistas tinham de provar seu talento “no gogó”. “Hoje, qualquer uma acha que é drag. Tem de ter cultura, saber cantar e dançar para fazer um trabalho de qualidade e apresentar o melhor ao público”, disse ela em 2019 em uma entrevista ao colega Ikaro Kadoshi. Ao Museu da Diversidade Sexual, pouco antes de falecer em decorrência de complicações da covid-19, em 2020, Biá contemporizou: “Deus dá a cada uma um brilho”, seguido de seu indefectível bordão em tom agudíssimo, “Ihhhhhh! Tô louca!”.

“Biá era minha madrinha e uma grande amiga, com quem convivi intimamente por 40 anos até ela falecer”, diz Salete Campari, uma das mais famosas drag queens brasileiras. “Mesmo no auge da pandemia, queria que ela ficasse comigo até o fim, mas ficou três dias e depois quis voltar para casa. Ela morreu logo depois, sem que eu pudesse me despedir”, lamenta.

Batizada de Francisco de Sales Rodrigues, Salete nunca escondeu seu nome e tampouco se preocupa com o uso de pronomes. “Salete vem do meu sobrenome: Sales. Campari é homenagem a Neide, minha cunhada, a única que me apoiou desde sempre. Ela sempre tomava uma dose [dessa bebida] na hora do almoço”, diz. Nascida em Araruna, no interior da Paraíba, Salete perdeu os pais aos 9 anos, quando se mudou para São Paulo e foi morar com um irmão, que não a aceitava. “No Nordeste, menino nasce para ser Lampião e não Maria Bonita, e pronto. Eu lamento”, diz ela.

Com a madrinha, Miss Biá, aprendeu a lidar com as diferenças com sabedoria. “No caso de Biá, por exemplo, que morreu aos 80 anos e era de outro tempo, os relacionamentos eram ainda mais cruéis. Quando a mãe dela era viva, Biá morava no Largo do Arouche; e a mãe, na Avenida Vieira de Carvalho, a poucos metros de distância uma da outra, onde muito babado acontecia e ainda acontece”, conta Salete. “A mãe de Biá fingia que não a via circular por ali e ela fingia que não se apresentava. Minha filosofia sempre foi: se perguntarem, não minta; só não vejo sentido em gritar o que sou, porque ninguém sai na porta de casa para dizer que é hétero. Sou afeminada e assumidíssima desde sempre, e hoje as pessoas me chamam de ela. Tudo tem hora e lugar, o que importa é o respeito.”

Salete virou habitué da noite aos 16 anos. Menor de idade, “dava o truque” para entrar nas boates ou ficava na porta, para ver “a gente chique” e os artistas entrar. Ela fez seu début no palco

da Nostro Mondo, lendária boate LGBTQIAP+ de São Paulo (que funcionou por quase 50 anos), em um duo com Miss Biá, interpretando as irmãs Carmem e Aurora. Gostou do riscado e passou a “incorporar” outras cantoras a seu repertório, como Elis Regina, Gal Costa e Elba Ramalho. “Biá fazia os meus figurinos e os dela, era uma costureira esplêndida, e muitas vezes nos vestíamos igual”, conta Salete.

“Um dia, na [boate] Gent’s, faltou uma artista internacional para fazer um evento de beleza da L’Oréal em que interpretaria Marilyn Monroe, um dos maiores símbolos sexuais do século XX”, lembra ela. “Ninguém acreditava que eu poderia fazer –nem eu, porque não conhecia muito. Quando descobri o valor do cachê, topei na hora. Daí me maquiaram, colocaram uma peruca loira, maravilhosa, e eu me senti eu mesma, me senti bonita. Já tinha decorado o número e fiz. Cantei linda ‘Happy birthday, Mr. president’ e nunca mais saí do personagem. Se eu sou o que sou, devo a Salete Campari!”

“Drag com alma de travesti”, como se define, Salete é também uma militante ativa por melhores dias para as “irmãs”. “O preconceito, infelizmente, ainda é uma doença que mata muita gente. Sou uma sobrevivente de um tempo em que as pessoas tomavam bomba de silicone industrial e comiam o pão que o diabo amassou nas ruas”, lembra. “Corríamos da polícia e dos Carecas do ABC [gangue neonazista conhecida pela violência contra homossexuais]. Mas ainda assim, mesmo entre a classe, não é todo mundo que se ajuda.”

Engajada, Salete participou de eventos, bingos, bazares e brechós promovidos pela boate Blue Space com renda revertida para a Casa de Apoio Brenda Lee antes de seu fechamento, nos anos 2000. Depois disso, continuou a prestar ajuda à comunidade no projeto Transcidadania, cuja proposta é fortalecer as atividades de colocação profissional, reintegração social e resgate da cidadania de pessoas trans (travestis e mulheres e homens trans) em situação de vulnerabilidade em São Paulo.

Transitando com desenvoltura de boates glamourosas às da “boca do lixo”, Biá reinou absoluta numa época em que não havia a sincronização labial (lip sync) – muito popular atualmente – e as artistas tinham de provar seu talento “no gogó”. “Hoje, qualquer uma acha que é drag. Tem de ter cultura, saber cantar e dançar para fazer um trabalho de qualidade e apresentar o melhor ao público”, disse ela em 2019 em uma entrevista ao colega Ikaro Kadoshi

A artista hoje se divide entre a capital paulista e um sítio em Juquitiba, a pouco mais de 60 quilômetros da cidade de São Paulo, onde vive com suas mais de 50 perucas e de 50 galinhas, sempre na companhia da cachorra Marilyn Monroe. Há 22 anos, Salete se apresenta no palco da Danger Dance Club e, há três, faz lives diárias, o Corujão da Salete – um encontro virtual regado a trocas pessoais e intelectuais, serviços, “gongação” e “momento love love”, para juntar apaixonados.

Dona do trio elétrico mais popular da parada LGBTQIAP+ de São Paulo e de um bloco de Carnaval com seu nome – que em 2023 arrastou multidões pelo Centro da cidade –, ela comemora:

“Coisa boa é estar do lado de quem (se) ajuda. Felicidade é poder ter essa troca gostosa com as pessoas, tomar um café com bolacha de tarde, cuidar do quintal, trabalhar e ainda ouvir gente na rua gritando seu nome. A gente venceu!”.

“Miss Biá foi uma mãe e uma avó para mim, ela me dava conselhos, me alimentava de histórias e de jantares maravilhosos que fazia na casa dela para a nata, só as bichas velhas, maduras e maravilhosas. A mais nova era eu”, diz Márcia Pantera, que está na ativa como drag queen há 35 anos.

“Biá sempre me colocava em pauta como a ‘nova queridinha’, e o que mais me impressionava é que não lembro de ninguém falar mal de outra pessoa que não estivesse presente. Era um lugar para a gente sorrir e falar do que foi bom no passado e do que era bom no momento; muitas piadas e aquela frase clássica: ‘Você lembra aquele dia na Corintho, quando a peruca de não sei quem caiu?’”, descreve Márcia.

Com certeza esse “não sei quem” não era Márcia, que sempre teve a ajuda de uma tia, que costurava sua peruca em uma tela bem presa à cabeça para que nunca despencasse. “Como toda criança ‘viada’, eu brincava de colocar uma toalha de banho na cabeça e sair rodando. Depois a coisa ficou mais séria”, brinca.

Márcia elevou o nível da performance drag brasileira no começo dos anos 1990, ao criar o estilo “bate-cabelo”, inspirando gerações com o movimento frenético de cabeça sincronizado com as batidas da música. “Em uma noite na Nostro Mondo, eu estava com o meu cabelão e dei um giro rápido, e, como um chicote, ele começou a bater na jaqueta de vinil preta que eu estava usando. O [estilista] Alexandre Herchcovitch estava na plateia e veio comentar comigo que tinha gostado, daí fui desenvolvendo o movimento. A cultura do ‘bate-cabelo’, no Brasil e no mundo, tem nome e sobrenome: Márcia Pantera”, diz ela.

Residente há 27 anos na Blue Space, Márcia cita, honrada, a longa lista de lugares onde já se apresentou: Nostro Mondo, Gent’s, Rave, Mad Queen, Level, Clube Base, Cantho, Freedom, Tunnel e Danger Club – sem contar as inúmeras festas e eventos no Brasil e na Alemanha, país que ela visita anualmente desde 2017. “Amo estar no palco e fazer o meu trabalho. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto.”

Artista negra e periférica, Márcia revela que, no começo da carreira, não percebia o preconceito e não entendia o que era o racismo. “Eu já era ‘do palco’ e achava que as pessoas olhavam para mim e viam só a minha beleza, meu carisma e minha gentileza. Minha família dizia que todos eram iguais, e só depois é que entendi o sistema de privilégios, quando a gente começa a se sentir menos, a ter medo”, diz ela. “Nosso meio é tão preconceituoso e racista como qualquer outro, mas acredito que tenha também um poder gigante de transformação, tanto para elevar como para tombar e machucar pessoas para que desistam.”

Márcia persistiu e transcendeu. Além dos shows, trabalhou com moda, posando para capas de revista e participando de desfiles na São Paulo fashion week. No cinema, atuou em filmes como Verona e Inferno (ambos de 2013), Tupiniqueens e Drag queen – o outro eu (ambos de 2015), Diva (2016), Corpo elétrico (2017) e Panthera Lemniscata (2021). “Decidi há muito tempo ser feliz e ver o poder que tenho nas minhas mãos para mudar o meu destino. Se Deus escreve certo por linhas tortas, eu sempre dou um jeito de mudar essas letrinhas. Eu me

vejo como uma pessoa que cabe em todos os lugares em que quiser estar. Sou poderosa, e é sobre isso!”

Testemunha dos anais da noite paulistana nos anos 1980, Claudio Gottardi trabalhou como iluminador em templos da noite LGBTQIAP+ frequentados por veteranas desta edição de Todos os gêneros, como os clubes Medieval, Corintho e Nostro Mondo. “Naquela época, não era um simples show, era um verdadeiro espetáculo! A festa começava na rua, na entrada das casas, com as pessoas chegando de limusine. A ferveção era altíssima e uma drag tentava tombar a outra, porque ninguém queria ficar por baixo!”, lembra ele.

Gottardi testemunhou cenas históricas, como a aparição do produtor Darby Daniel fantasiado de Branca de Neve e carregado por sete anões dentro de um caixão de vidro e da atriz Wilza Carla fechando a Rua Augusta para chegar a uma festa na Medieval vestida de odalisca e montada em um elefante, episódios registrados no documentário São Paulo em hi-fi (2016), de Lufe Steffen. O iluminador também estava na faraônica aparição de Georgia, sua musa e grande amiga, na abertura da Corintho, surgindo no palco em uma videira conduzida por cocheiros e cuspindo fogo pela boca.

Do alto de sua cabine, Gottardi operava uma mesa de luz analógica em trabalho conjunto e sincronizado com um operador de canhão. “Nada podia dar errado, e a rotina de ensaios era exaustiva. Dona Elisa Mascaro [proprietária da Medieval e da Corintho] era muito exigente e sua produção era impecável: cenário imponente e figurinos luxuosos trazidos dos Estados Unidos e da França para vestir as grandes divas e o corpo de baile, que chegava a reunir até 15 bailarinos em cena. Lá todo mundo recebia salário, 13o e férias. Acho que Elisa queria também tirar os artistas da marginalidade e afastá-los da prostituição”, conta.

Outra empresária da noite que merece reverência, segundo ele, é Condessa Mônica (1942-1989), que, além de proprietária e diretora artística da Nostro Mondo, era performer trans, advogada e oficial de Justiça. “Ela protegia a todos nós, profissionais e artistas, como uma leoa. Naquele tempo de ditadura, era comum que a polícia aparecesse do nada querendo entrar. Ela nunca deixou. Nós nos sentíamos seguros em uma época muito complicada em relação à liberdade, em que vivíamos um dualismo entre o medo e o sonho”, diz Gottardi. “Precisamos lembrar sempre essas figuras para mantermos acesa a chama daquela época de ouro e para que as novas gerações entendam que, se hoje existe um pouco mais de liberdade, é porque antes vieram outras tantas brilhando e abrindo o caminho.”

por Cristiane Batista

por Cristiane Batista

Na pista de dança, na passarela ou no caraoquê, Paula Zaidan, Miranda Temporária e Luara Yanguas mostram com sua arte que a “beleza está onde você a encontra”

Na clássica “Vogue”, Madonna dá a dica: “Conheço um lugar para onde você pode fugir. Chama-se pista de dança. Deixe seu corpo seguir o ritmo, você sabe que consegue. Tudo o que precisa é de sua imaginação”. Lançada em 1990, a música vendeu mais de 6 milhões de cópias e ganhou um videoclipe em branco e preto que mostra a diva pop executando os passos da dança vogue, que conhecera na discoteca Sound Factory, em Manhattan, Nova York, nos Estados Unidos.

A coreografia, no entanto, foi criada bem antes, na década de 1960 e sem a atenção merecida, no bairro nova-yorkino do Harlem, por grupos queer de pessoas negras e latinas, que sofriam com a opressão racial e social. A dança popularizou-se nos anos 1980 nas ballrooms, salões de baile que, mais do que entretenimento, ofereciam acolhimento a seus frequentadores.

Nas ballrooms, os dançarinos integrantes de houses (grupos com organização semelhante a uma família) desfilavam poses, caras, bocas, pernas, braços, mãos e quadris em movimentos ousados, inspirados nas posições que as modelos brancas faziam em revistas e desfiles de moda, nos hieróglifos do Antigo Egito e em deslocamentos da ginástica, sempre acrescentando um toque pessoal às apresentações. Ao final da noite, um júri escolhia a melhor performance, considerando características como beleza, figurino, criatividade, carisma, atitude e muito fervo, é claro.

Como prêmio, mais do que troféus, o importante era o reconhecimento de seus pares e o fortalecimento de todes, como mostram o documentário Paris is burning, lançado em 1991 (vencedor do Prêmio do Júri no Festival de Sundance no mesmo ano), e a série Pose, ambientada em 1987, que acumula três temporadas desde 2018 na Netflix.

Como na cultura ballroom, que se espalhou pelo mundo, com muitos adeptos no Brasil, os caraoquês também têm se mostrado um espaço libertário, em que cantores

iniciantes, semiprofissionais ou profissionais podem soltar a voz, desconstruir padrões e celebrar a diversidade. Mais do que isso, os caraoquês são lugares em que todes podem sonhar e ser superstars de sua própria vida.

Dançarina, professora, produtora cultural e jurada das mais eletrizantes batalhas de vogue no Brasil, a mineira Paula Zaidan integra o coletivo Trio Lipstick, ao lado de Raquel Parreira e Maria Teresa Moreira. O grupo realizou o primeiro festival internacional da dança vogue na América Latina, o BH vogue fever, que em 2022 chegou à sua oitava edição, com o tema “Ball da quarta dimensão”.

Uma das pioneiras da dança vogue no Brasil, Paula se aproximou desse universo aos 18 anos, em 2008, em um festival de danças urbanas em Curitiba (PR), quando conheceu o lendário dançarino nova-yorkino Archie Burnett (da famosa House of Ninja, retratada na série Pose). “Primeiro, eu me encantei com a modalidade. Depois, fui a Nova York e conheci uma ball [diminutivo de ballrooms, os salões de baile] e o contexto da comunidade e da cultura de bailes local. Comecei a me aprofundar no tema e surgiu a vontade de fomentar essa cultura no Brasil”, diz ela.

O BH vogue fever nasceu em 2015, de uma parceria entre o coletivo, Guilherme Morais – criador da festa Dengue, que já promovia batalhas de vogue em Belo Horizonte (MG) – e o dançarino Archie Burnett. Hoje, movimenta houses de todo o país, tem representantes brasileiros em casas internacionais da cena main, a original internacional, e realiza oficinas e workshops. “Sempre exaltamos corpos diversos pretos e trans, tradicionalmente marginalizados na sociedade, para que se mantenham no protagonismo da cultura ballroom”, explica Paula.

Os elementos básicos da dança são compostos de movimentos como hands performance (de braços, pulsos, mãos e dedos), floor performance (feitos no chão, usando principalmente pernas, joelhos e costas), duck walk (imitando o andar dos patos,

Como na cultura ballroom, que se espalhou pelo mundo, com muitos adeptos no Brasil, os caraoquês também têm se mostrado um espaço libertário, em que cantores iniciantes, semiprofissionais ou profissionais podem soltar a voz, desconstruir padrões e celebrar a diversidade. Mais do que isso, os caraoquês são lugares em que todes podem sonhar e ser superstars de sua própria vida

com corpo agachado, dando chutes para a frente) e catwalk (imitando o andar dos gatos), além de dips (mergulhos), spins (giros) e dramáticas expressões e jogadas de cabelo.

“Não podemos esquecer que os fundamentos técnicos são ensináveis, mas a execução da regra muda de acordo com a personalidade de quem dança”, observa Paula. “No Brasil, ainda que os códigos e as linguagens sejam os mesmos da cultura ballroom estadunidense, em nossos bailes incorporamos e adaptamos outras categorias, com a inclusão de elementos do funk, do passinho, do samba, da capoeira e do frevo, por exemplo.”

Após as apresentações/batalhas, os candidatos são avaliados por um júri formado por pessoas mais experientes da cena, a mãe ou o pai de alguma casa e/ou alguém com capacidade técnica em relação à identidade de cada house, no estilo “que vença o melhor”. Mas, como na música de Madonna, “a beleza está onde você a encontra”.

Miranda Temporária se aproximou da comunidade ballroom em 2016, enquanto procurava referências de artistas de que gostava durante seu processo de descoberta como dançarina.

“Assisti a um vídeo no YouTube de Leiomy Maldonado [transgênero porto-riquenha conhecida como ‘a Mulher Maravilha da vogue’] e aquilo me cativou muito! Entrei em contato com a Akira Avalanx, da House of Avalanx, existente em São Paulo, em Minas, no Rio e no Ceará, e ela me ensinou muitas coisas. Em 2017, fui ao BH vogue fever para a edição

Translumbrante ball e aí…”, lembra, rindo.

Como Leiomy e Akira, Miranda é uma mulher preta trans que faz mágica com o que tem e desenvolve seu trabalho com parcerias e muita luta. Após fazer parte das houses Pioneer e Kiki House of Avalanx, ela resolveu abrir a sua própria, a Kiki House of Quengaral, em Fortaleza (CE), que atualmente possui nove integrantes.

“Minha casa é como eram as originais, na época em que as travestis chamavam as mais jovens abandonadas por suas famílias para criá-las”, explica. “A Quengaral é uma casa de família, que prega o respeito, a paz, a saúde mental, o bem-estar e a celebração da vida. Somos contra o racismo, a transfobia, o classismo e outras formas de violência, para que a gente não as reproduza.”

Miranda mora com a madrinha da house, Joana, e suas “filhas” vivem próximas e estão sempre na casa da “mãe”, compartilhando momentos íntimos para além da ball. “Ter nossa família escolhida fortifica a nossa existência. Nem sempre a gente tem esse conforto e amor na família de sangue”, diz ela.

Além da ausência de cuidado consanguíneo, a artista cita a falta de apoio do Estado e das instituições para o desenvolvimento das atividades de dança dessa cena: “Chamamos a nossa cena, do Nordeste e do Norte, de ‘None’, e ainda não temos um reconhecimento traduzido em investimento. Isso reflete o preconceito estrutural, que ainda nos censura por nossas falas e vestimentas, por exemplo. Mas sou sonhadora e acredito que estamos avançando com nossas particularidades. Ao final, a cena ballroom inteira se ajuda. Somos ‘Fortaleza’!”.

A professora Luara Yanguas é uma mulher trans em processo de transição, que iniciou há pouco tempo sua terapia hormonal e atualmente está com uma deficiência física, devida a um desgaste na articulação do quadril. Sem perder a postura e o rebolado (nem descer do salto alto), bate ponto aos fins de semana no Terraço’s Lounge, misto de bar, casa de shows e caraoquê no bairro do Bixiga, em São Paulo.

Até chegar lá, ela demora de duas horas e meia a três horas para ficar pronta. Seu ritual de beleza inclui higienização completa do corpo e da pele, e escolha do figurino, dos tons da maquiagem e do penteado que vai usar. “Depende do meu clima no dia. Coloco um roupão e uma trilha sonora, que vai de Maria Callas cantando ‘O mio babbino caro’ a ‘Gira’, remix do DJ Breno Barreto, e desenrolo a produção”, conta.

No palco, ao lado das amigas trans Fê e Mel e do amigo Rafa, ela solta a voz e arranca aplausos de uma plateia bastante heterogênea, cantando clássicos como “Não deixe o samba morrer” e “Sufoco” (aquela do “Não sei se vou aturar esses seus abusos”), famosas na voz de Alcione, além da dançante “Canibal”, de Ivete Sangalo. “A música move minha vida, libera minhas emoções e faz com que eu extravase e consiga lidar da melhor forma com algumas situações. É o que a minha mãe fala: ‘Quem canta seus males espanta’”, diz ela, rindo.

Em cima do praticável, espaço montado de poucos metros quadrados para as apresentações, Luara se expressa sem medo de ser feliz e não liga para julgamentos: “Às vezes sinto um preconceito velado, mas no caraoquê não tem competição, vencedores ou perdedores. Todo mundo se respeita e se aplaude, não importa se a pessoa cantou bem ou não. É só pegar a senha”. Ela conta que frequentou baladas de todo tipo, mas agora também está se permitindo experienciar a vida diurna. “Sinto necessidade de evoluir e mostrar que nós, mulheres trans, podemos e devemos estar no lugar que quisermos.”

A troca dos clubes escuros pelo ambiente iluminado do caraoquê também tem rendido boas surpresas para Luara. “Quem vê cara não vê coração, né? No darkroom das baladas, por exemplo, como as pessoas não se veem, as coisas rolam pelo tato, pelo gosto, pelo cheiro, e acaba ali. Muitas pessoas querem ficar com a gente por fetiche, acham que somos garotas de programa e/ou não têm coragem de nos assumir, mas eu cansei. Se quiser falar comigo, tem de ser no meio do salão. Tem de saber flertar, ter respeito e um papo bom. Nada de chegar já chamando para ir ao ‘banheiron’”, afirma.

A nova postura tem dado resultado: Luara está conhecendo melhor um rapaz que a beijou em frente ao palco do Terraço’s. Eles trocaram telefone e têm conversado durante a semana sobre os mais diversos assuntos, sempre com muito bom humor. “Tem um trecho na ‘Gira’, música de Breno Barreto, que diz: ‘A vida pede gargalhada e movimento’. É isso.”

Silvetty Montilla, Ikaro Kadoshi, Ginger Moon e Don Valentim revelam suas histórias por trás e em frente das câmeras por Cristiane

BatistaNos espetáculos de teatros da Grécia Antiga no século V a.C., os homens se vestiam de mulheres para interpretar as figuras femininas, pois não era permitido a elas atuar – situação que seguiu no século XVI, nas peças shakespearianas na Inglaterra; no XVII, no Japão, com o teatro cabúqui; e no século XIX, na Ópera de Pequim chinesa. Restritos aos papéis femininos, somente a partir dos anos 1960, com o avanço de pautas de gênero e costumes, transformistas (como eram chamados) passaram a se apresentar com maior liberdade em performances teatrais, expandidas nos anos 1970 e 1980 para clubes e programas de televisão.

No Brasil, as portas da esperança para essa classe começaram a se abrir em programas de calouros e talk shows, com os artistas gradualmente ganhando espaço e notoriedade. Primeiro, em concursos de beleza e performance; depois, fazendo pontas e pequenas participações em programas humorísticos, novelas e entrevistas, até alcançarem o estrelato como protagonistas de seus próprios projetos.

O boom de popularidade foi puxado pelo êxito de RuPaul’s drag race, reality show norte-americano criado por RuPaul Charles, chamado de Mama Ru por seus fãs, em que drag queens disputam a coroa e o título de drag superstar – além do prêmio de um bom punhado de dólares – em batalhas concorridíssimas, marcadas por ousadia, humor e muita “gongação” por parte do apresentador, que exige das candidatas dedicação, expressa em sua clássica frase “You better work!”

[“É melhor você se esforçar!”]. Em sua 15a edição, o programa possui uma versão all stars – disputa entre as vencedoras das temporadas anteriores. Já recebeu indicação a 23 prêmios Emmy, o Oscar da televisão norte-americana, e ganhou nove estatuetas.

No esteio de RuPaul, outras atrações têm revelado talentos pelo mundo, como Legendary (HBO Max), Queen of the universe (Paramount+), Dragula (Prime Video) e La más draga (YouTube). No Brasil, Silvetty Montilla (Academia de drags), Ikaro Kadoshi (Drag me as a queen e Caravana das drags), Ginger Moon e Don Valentim (All that drag) revelam suas histórias atrás e em frente das câmeras no melhor estilo “prazer

e delícia de ser quem se é”. Como diria RuPaul em todo fim de episódio: “Você fica ou você sai?”.

Dona de bordões como “Tá boa?”, “Aí, tá ótimo!”, “É o que tem pra hoje” e “Foca nas joias”, há 35 anos Silvetty Montilla se notabiliza pelo talento e bom humor em suas performances “Ator transformista, cantora, dubladora, hostess, animadora de festa, modelo, apresentadora de TV e youtuber”, como se define, Silvetty “se vira nos 30” nos mais diversos espaços: em palcos de boates e teatros, no cinema, na televisão e em programas digitais em seu canal – que contabiliza 84.700 inscritos –, ou à frente do reality show Academia de drags, que estreou em 2014, inspirado em RuPaul’s drag race

Acumulando três temporadas, em sua Academia, Silvetty encena um misto de “diretora da escola” e mestra de cerimônias, revelando nomes da cena em busca da “mais completa drag do Brasil”. Com sua irreverência peculiar, e ao lado de um “conselho de classe” formado por drags veteranas e profissionais da moda, ela auxilia concorrentes de todo o país a explorar ao máximo suas possibilidades na construção de personagens. São testadas habilidades como caracterização, interpretação, dança, humor, personalidade e desenvoltura na passarela.

“Adoro

diz Silvetty. “Temos de ocupar todos os lugares, afinal fazemos parte do mundo. O sucesso de uma abre o caminho das outras, assim como ocorreu comigo. Como diz uma amiga: ‘O importante não é acontecer, é permanecer!’”.

Silvetty venceu a timidez da infância por causa do seu amor às artes, que a impulsionou a superar diversas limitações.

Ela começou dançando, tocou em uma banda marcial e se transformou em drag queen por acaso: “Nem imaginava que poderia ser uma drag. Eu era concursada, trabalhava no Fórum de São Paulo e, nos fins de semana, ia à boate Fábio’s me divertir”, lembra ela. “Participei de concursos de beleza – ganhei

fazer e ver esses programas”,

oito! – e fui jurada na casa noturna Nostro Mondo, até que, um dia, a apresentadora não foi e eu a substituí. Daí o povo amou e eu também! Hoje, para mim, ser drag significa alegria, trabalho, sustento, minha vida.”

Nos shows, é comum ver Silvetty parodiar a canção “O que é, o que é”, de Gonzaguinha, que em sua versão ganha novo refrão: “Viver… e não ter a vergonha de ser uma drag queen! / Bombar e bombar e tombar, toda bicha pintosa que me der close! / Eu sei… que a vida devia ser bem melhor e será! / Mas isso não impede que eu repita: / Sou bonita! Sou uma drag que acredita!”.

Assim como Silvetty Montilla, Ikaro Kadoshi diz ter sido uma criança tímida, “do tipo que tinha vergonha de pedir informação na rua”. Ele, que foi exorcizado por seis freiras para reprimir sua homossexualidade e perdeu quase todos os amigos quando assumiu sua persona, é hoje uma das mais emblemáticas drag queens do país.

“Sou o he, o she e o it. Uma figura andrógina. Queria que a minha arte fosse liberta da estética fechada do dualismo feminino/masculino e resolvi conceber a minha drag com os símbolos de ambos”, diz. O nome veio em partes: primeiro “Ikaro”, personagem da mitologia grega conhecida pelo sonho de voar. Após cinco anos, “Kadoshi”, que significa “santo” em hebraico e, segundo ele/a, traduz a mensagem que quer passar, “porque toda arte é santa”.

Com 20 anos de carreira, Ikaro voou além do que poderia imaginar. “Nunca foi sorte, sempre foi Exu”, diz, em referência ao orixá “mensageiro, que abre caminhos”. Também jornalista e apresentador, discursou no XVI seminário LGBT do Congresso Nacional, em 2019, e foi a primeira drag a apresentar um concurso de Miss Universo, em 2021.

Ao lado das drags Rita Von Hunty e Penelopy Jean, Ikaro comandou o reality show Drag me as a queen (canal E!), que estreou em 2017 e teve quatro temporadas. Na atração, a cada

“Adoro fazer e ver esses programas”, diz Silvetty.

“Temos de ocupar todos os lugares, afinal, fazemos parte do mundo. O sucesso de uma abre o caminho das outras, assim como ocorreu comigo. Como diz uma amiga: ‘O importante não é acontecer, é permanecer!’”

episódio uma mulher era convidada a investigar suas memórias, seus desejos e suas frustrações e compor uma persona, “a sua versão drag queen”. No processo, a participante desenvolvia com as tutoras um nome de guerra, uma coreografia, penteados e maquiagens poderosas, para que a personagem revelasse sua melhor porção “diva”. “Drag queen nunca é um esporte solo. Aprendi a me maquiar olhando os outros, por exemplo. Como saldo, todas saímos melhores do que entramos, e o maior presente do programa foi essa troca”, diz Ikaro. “Ser drag é ter o poder da transformação. É arteterapia, e a arte nos ajuda a questionar o tempo. Acho que todo ser humano deveria se montar uma vez na vida.”

Atualmente, Ikaro está à frente do reality show Caravana das drags (Prime Video), ao lado da popstar Xuxa Meneghel. As duas fazem uma turnê por oito cidades brasileiras (Belém, Diamantina, Fortaleza, Goiânia, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Luís) a bordo de um ônibus temático em busca da merecedora do título de “drag soberana”. “As brasileiras são as melhores do mundo! Somos criativas, tiramos leite de pedra da vida difícil que nos é imposta e ainda temos o Carnaval como bônus”, celebra Ikaro. “Queremos ver de perto esses talentos e valorizar também a cultura de cada estado participante, além de mostrá-la a pessoas de 190 países.” Sobre a popularização desse tema, impulsionado pelos programas, é enfático: “Passamos dessa fase. O próximo passo é humanizar e difundir a empatia”.

“Ser drag para mim é pirataria, porque esses conceitos de feminino e masculino são falsos. Então, se você entende suas duas porções, pode desvencilhar o gênero da arte”, define Ginger Moon, mulher cisgênero não normativa, gorda e “draglesque”, já que usa referências da arte burlesca para se expressar e transcender questões de gênero na arte drag queen.

“O burlesco burla tudo o que esperam que você seja. E ser drag para mim é pegar o seu próprio caos interno e lidar com ele de forma performática. Eu misturo as duas coisas”, explica.

Ginger também é atriz, modelo plus size, maquiadora e uma das estrelas do documentário All that drag, lançado em 2022 pelo canal E!. Nele, ela narra sua trajetória em teatro e dança e mostra seu processo de composição, que, além de penas, plumas e muito brilho, inclui doses de autoaceitação e empoderamento.

“Sempre tive um corpo gordo. Com o tempo, fui percebendo que nesses meios eu nunca iria ter um papel principal sem ser taxada de gorda engraçada e/ou que sofre bullying”, diz ela. “Em 2015, comecei a assistir a RuPaul’s drag race e me perguntei: por que não?” No mesmo ano, Ginger fez um contato pelo Facebook com a drag Palloma Maremoto, entrou em um grupo de mulheres drags e recebeu um convite para se apresentar. Ela buscou referência em sua ascendência asiática e inspiração em outras figuras femininas históricas, como Carmen Miranda e Elke Maravilha, além da drag mineira Mallona, também um corpo gordo.

“A Ginger me tornou a protagonista da minha própria história. Ela constrói a Bruna [seu nome de batismo], as duas mudam, se completam e se potencializam. Recebo relatos de outras mulheres dizendo que se inspiram em mim, porque a sociedade não quer que pessoas gordas e LGBTQIAP+ sejam o que são; então, esse também é um posicionamento político”, diz ela.

Ginger afirma ter sofrido preconceito de outras drags e da própria família, de cruéis olhares enviesados a um hater digital, que a assediou e ameaçou de morte em uma rede social. Mas ela não se dobrou: “Minhas performances são sobre lidar com dores que eu tive, saber lidar com elas no palco. A do Swan queen, por exemplo, faz referência ao Lago dos cisnes e foi inspirada em uma agressão que sofri. E tive vontade de morrer, mas consegui renascer. A drag me liberta!”.

Don Valentim: um drag king e seu deboche

“Sou uma pessoa trans, não binária, que atende pelos pronomes ele/dele. Uma pessoa designada mulher ao nascer que sempre teve conflitos com essa imposição da feminilidade constante”, explica o drag king Don Valentim. Também personagem do documentário All that drag, ele começou a explorar seus signos masculinos inspirado na linguagem circense. “Os trapezistas, o apresentador e os palhaços, por exemplo, são figuras que não trabalham com essa lógica da masculinidade hegemônica que encontramos em nossa sociedade. Isso sempre me encantou”, diz.

Para desenvolver sua persona, Valentim primeiro buscou tutoriais de maquiagem na internet com o objetivo de “masculinizar” seu rosto, deixando-o mais anguloso, incluindo pelos faciais e usando efeitos de luz e sombra para modificar os contornos. No processo, conheceu outros drags kings, como os cariocas Charlie Wayne e Wendell Cândido e o paranaense Rubão, criador da Oficina de drag king e da festa Kings of the night. A partir desses encontros, virtuais e presenciais, ganhou estímulo para sua primeira “montação”, em 2017. “No começo era difícil. Chegavam as minas montadas e ninguém dava credibilidade, porque muita gente tem essa ideia de que drag queen é o homem que se monta de mulher. É um recorte muito específico, porque sempre são mulheres: homens e mulheres fazendo queens. Fazemos a lógica reversa”, explica.

Valentim experimenta os signos da masculinidade em sua estética a partir de suas vivências. “Drag é muito sobre se adaptar e ressignificar. Uso meu corpo como uma tela: no começo, fazia o desenho do bigode e da barba com cola, picava cabelo bem fininho e aplicava com um pincelzinho em cima da cola, para dar essa ideia de barba mais rala. Hoje, muitas vezes grudo dois bigodinhos de EVA, porque isso combina mais com a minha estética. Dependendo da proposta, colocamos aquele volumezinho na cueca, o famigerado ‘pau de meia’. Você remodela o corpo do jeito que quiser”, acredita.

Em relação à performance, o artista afirma que o show também mudou: “Antes, eu pensava que tinha de agradar ao público, e isso me travava muito. Quando consegui me soltar

e curtir, entendi que, se fizesse uma coisa em que botasse fé, as pessoas iriam comprar a ideia. Gosto de levar estranheza, de externar o meu mundo, a minha lógica, que muitas vezes é bizarra. Para mim, o deboche é a principal chave do trabalho”.

Coordenação editorial Carlos Costa

Edição Fernanda Castello Branco e Icaro Mello

Conselho editorial Ana de Fátima Sousa, Carlos Gomes, Galiana Brasil, Natalia Souza e Regina Medeiros

Projeto gráfico Guilherme Ferreira

Produção gráfica Lilia Góes (terceirizada)

Fotografia PJ AFROP [@pj.afrop (terceirizado)]

Assistência de fotografia Ferrerin [@peluzoi (terceirizado)]

Fotografia do making of André Seiti e Letícia Vieira (estagiária)

Produção editorial Bruna Guerreiro

e Mylena Oliveira dos Santos (estagiária)

Supervisão de revisão Polyana Lima

Revisão Karina Hambra e Rachel Reis (terceirizadas)

Créditos das fotografias

André Seiti e Letícia Vieira (estagiária), fotos do making of nas páginas: 28 a 31, 34 a 37, 40 a 43, 46 a 49, 52 a 55 e 58 a 61

Todos os gêneros: mostra de arte e diversidade

Rainhas da noite: uma homenagem à cultura drag queen

quinta 25 de maio a domingo 4 de junho de 2023

Verifique a classificação indicativa no site.

Itaú Cultural

itaucultural.org.br

Fone 11 2168 1777

atendimento@itaucultural.org.br

Avenida Paulista, 149, São Paulo/SP

01311-000

[estação Brigadeiro do metrô]

entrada gratuita

Todos os gêneros: mostra de arte e diversidade: Rainhas da noite: uma homenagem à cultura Drag Queen / vários autores; organizado por Itaú Cultural.

São Paulo: Itaú Cultural, 2023.

PDF: 12 MB; 96 p.

ISBN: 978-65-88878-71-2

1. Drag Queen. 2. Cultura. 3. Cultura Drag Queen. 4. Diversidade.

5. LGBTQIAP+. I. Instituto Itaú Cultural. II. Fundação Itaú. III. Título.

CDD 301

Bibliotecária Ana Luisa Constantino dos Santos CRB-8/10076

Fontes Sentinel e Verlag maio de 2023

da noite: