10 minute read

CONTAMINAZIONE Ferruccio

L’UNIVERSITÀ ADESSO GUARDERÀ PIÙ AVANTI

LE LEZIONI IN DIGITALE HANNO RAGGIUNTO GLI STUDENTI OVUNQUE SI TROVASSERO. MA LA NUOVA MISSIONE DEGLI ATENEI, DICE IL RETTORE DEL POLITECNICO DI MILANO, È DARE LORO NUOVE ESPERIENZE DI VITA

di FERRUCCIO RESTA foto di GIOVANNI GASTEL

Dall'alto: Ferruccio Resta, 52 anni, rettore del Politecnico di Milano; la facoltà di Ingegneria Industriale, sede di Milano Bovisa. Contaminazione, ibridazione, interdisciplinarietà, mobilità sono termini che, negli ultimi anni, hanno dipinto la città di Milano, porta d’accesso all’Europa, luogo di scambio e di confronto. Una città vivace, che ha attratto talenti da tutto il mondo; che è stata capace di svestire abiti fuori moda e di rifarsi il look. Che ha ridato vita alle periferie, anche grazie agli interventi edilizi legati all’università e alla ricerca: da Bocconi alla IULM, dalla Bicocca a MIND, dal Politecnico in Bovisa al recupero degli scali ferroviari per la nuova Accademia di Brera. Milano ha messo a segno grandi interventi di riqualificazione che hanno coinvolto l’architettura, le arti e il design, e che hanno guardato alla tradizione in modo innovativo.

Improvvisamente nel vocabolario di questa città iperattiva e dinamica, e del mondo intero purtroppo, da qualche mese a questa parte tra i lemmi più consultati troviamo: limitazioni, emergenza, distanza. La pandemia ci ha colpiti come un uragano, in modo violento. Qualcuno ha resistito. Altri non si sono rialzati. L’università fortunatamente ha retto. Il Politecnico è rimasto in piedi e, nonostante la difficoltà, continua a guardare avanti, convinto che il Covid-19 sia una grande occasione per accelerare i cambiamenti in atto. Sarebbe drammatico se così non fosse. Se non riuscissimo a rispondere a questo terribile nemico con termini che hanno un’accezione positiva e che guardano al futuro.

Non possiamo infatti pensare che, una volta superata questa prova, tutto magicamente tornerà come prima. Possiamo però fare in modo che la città ritorni a essere viva e pulsante. Che i giovani riempiano di nuovo le aule e affollino le piazze. Ma perché questo accada l’università deve cambiare modello e Milano con lei. Per riuscirci dobbiamo

poter rimettere la persona al centro e dare un nuovo

valore al concetto stesso di presenza. Là dove tutto, o quasi, può essere portato a distanza, dobbiamo creare una nuova consapevolezza dell’“esserci”, dell’esperienza del vivere.

Mettiamoci così nei panni di uno studente, internazionale o italiano che sia, che fino a ieri era disposto a venire a Milano per conseguire la laurea. Che aveva come unica alternativa l’università

A sinistra, la biblioteca del Politecnico di Milano. Sotto, l'insegna dell'ateneo.

sotto casa o quella telematica. Ma al quale ora le grandi università di tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Inghilterra, offrono in risposta al Covid percorsi interamente a distanza e magari a prezzo ridotto. Se foste in lui o in lei che cosa fareste? Scegliereste il Politecnico di Milano, per quanto il primo ateneo tecnico in Italia, o l’università di Cambridge online? Io non avrei dubbi. Ai più prestigiosi atenei all’estero, che grazie a offerte formative a distanza diventano accessibili e si trasformano in super competitor, non dobbiamo pensare di rispondere con le medesime armi.

Al digitale dobbiamo aggiungere qualcosa in più. Non basterà quindi accogliere a braccia aperte nuovi studenti, ma dovremo offrire loro un’esperienza di vita unica se vogliamo che scelgano Milano. Un’esperienza

che si misurerà in modo tangibile all’interno del campus universitario e intangibile attraverso i valori

che saremo in grado di trasmettere. Così sapremo uscire dalla pandemia. Con spazi universitari che diventeranno sempre di più luoghi di confronto, di scambio e di ibridazione, non solo di erudizione, ma di crescita personale.

Momenti indispensabili per capire e affrontare la complessità delle future sfide globali. Momenti in cui il lavoro di gruppo e la relazione saranno più importanti di qualsiasi nozione si possa apprendere attraverso un computer. Il digitale è un utilissimo strumento che non abbandoneremo, anzi che rafforzeremo, che ci permetterà di innovare la didattica. Tuttavia, non sarà questa la soluzione.

Se non ripensiamo profondamente al valore della frequentazione dell’università, con le sue esperienze curricolari e non curricolari (dall’associazionismo, allo sport, al tempo libero), rischiamo di perdere studenti di talento in un contesto che presto riprenderà la sua corsa a livello mondiale e di non dotare i nostri studenti e le nostre studentesse degli strumenti necessari ad affrontare il futuro.

Privarsi del valore del capitale umano non sarà a quel punto solo un problema del Politecnico di Milano, ma della nostra città, del nostro territorio, delle nostre imprese. Servono quindi programmi attenti alla qualità del vivere e del lavorare. La posta in gioco è alta e merita tutta la nostra attenzione.

Quello che è certo, è che non intendiamo portare indietro le lancette dell’orologio. Possiamo però

sfruttare questo momento di sospensione per ridurre

le distanze. Mi piace paragonare la situazione globale a quella di un Gran Premio automobilistico bloccato da un incidente. La pandemia è esattamente come un imprevisto all’interno di una competizione. La nostra auto non era tra quelle in testa nella gara, anzi perdeva posizioni su molti fronti. Ma quando la safety car è entrata in pista, improvvisamente ha rallentato tutte le altre e annullato i ritardi. La pausa ai box è diventata fondamentale per mettere a punto una nuova strategia. Facciamoci trovare pronti per quando la safety car lascerà il circuito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA NOSTRA FORZA È SAPER STARE INSIEME

PER CAPIRE NOI STESSI DOBBIAMO IMPARARE A VIVERE CON GLI ALTRI. È QUESTA LA LEZIONE DELLA PANDEMIA SECONDO IL TEOLOGO SERGIO UBBIALI

di SERGIO UBBIALI foto di MATTIA ZOPPELLARO artwork di GIOVANNI GASTEL

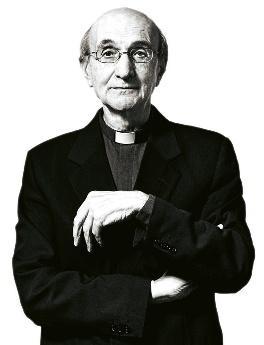

Qui sopra, Monsignor Sergio Ubbiali, teologo. A sinistra, l'abbraccio tra due amiche.

La pandemia che viviamo da un anno ci ha portati a riflettere su alcuni temi cruciali. Sull’individualismo come modello di vita, per esempio. In questi mesi, infatti, molte persone, abituate a vivere in un mondo frammentato e pensando solo a favorire se stesse e i propri progetti, hanno sperimentato una sorta di chiamata al bene comune: nuove regole atte a non nuocere ai più deboli, comportamenti dei singoli volti ad aiutare chi nel lockdown è rimasto isolato e senza aiuto. Si

è come riscoperta l’esperienza comune del mondo.

L’individuo occidentale era abituato a vedere la vita come il passare di un momento dopo l’altro, ad alimentare una consapevolezza per frammenti e solitaria. Invece la pandemia ha generato una sorta di sospensione dell’individualismo, mettendo sotto gli occhi di tutti il grande interrogativo: “Che cosa sono io senza gli altri?”. Una domanda che dovrebbe essere rilanciata come enorme, trasparente problema culturale. Se si vive con l’idea di “vivere con”, l’oggi assume un significato molto particolare e significativo: non è più l’ora in cui ci si lascia vivere trovando soluzioni temporanee ed emergenziali al problema del momento, ma vi entrano in campo scelte sistemiche.

In questi mesi abbiamo toccato con mano non solo la differenza tra l’individualismo e il suo contrario, ma anche la nostra essenza di creature finite. Siamo abituati a ignorare il nostro limite e a vivere la vita come un continuo progresso, un balzo in avanti, un perpetuo miglioramento. E invece siamo esseri finiti e pertanto unici, abbiamo una storia e un tempo delimitati e tutti nostri. L’uomo d’oggi è abituato a pensare: “Quello che non faccio oggi, lo faccio domani”. E invece dovrebbe, a mio parere, interrogarsi con uno stile diverso: “Che cosa mi caratterizza, chi voglio essere?”. La malattia ha attirato l’attenzione generale sul fatto che il tempo del corpo finisce, e che quest'ultimo ha possibilità limitate. Ma ha un po’ oscurato l’altra domanda, su che cosa l’essere umano può fare di sé nei limiti che il suo proprio e unico tempo gli concede. Continuo a parlare di domande: perché ce ne facciamo troppo poche. Abbiamo perso

l’abitudine di interrogarci, siamo troppo presi dal fare, organizzare, pianificare. Interrogarsi vuol dire prendersi del tempo. E accogliere la chiamata

al senso delle cose che facciamo accadere. Ecco, le facoltà basate sulle materie scientifico-tecnologiche, pure così utili per preparare i giovani alle sfide professionali del domani, in questo latitano. Non

A sinistra, manifestazione di solidarietà per i migranti a Milano. Sotto: due amiche con la mascherina all'aeroporto di Monaco.

«NELLA SOCIETÀ DI DOMANI LE DONNE NON DEVONO PIÙ ESSERE CONSIDERATE DELLE COMPRIMARIE»

ci abituano a porci quelle domande su cui si sono interrogati gli uomini fin dall’antichità. Al contrario, le scienze umanistiche sono nutrite dal richiamo, ancora più utile, alla nostra mortalità. Non hanno, di fronte alla morte, quel cinismo che vedo un po’ ovunque.

Ci interrogano in continuazione sul senso della vita, mettendo così anche la morte in un’altra

prospettiva. Perché la morte assume significati diversi a seconda del senso che dai alla vita. Un esempio: la pandemia ci ha lasciati orfani di tante persone che non ce l’hanno fatta. Allora, se guardi alla vita di una persona cara che hai perso come a un incremento di azioni, successi personali e professionali, allora la sua morte è solo la fine di queste potenzialità. Il termine di una “vita da soli”. Se invece guardi alla vita di un essere umano pensando all’eredità delle tracce di senso che ha lasciato, senza le quali tu che l’hai frequentato non saresti quello che sei, allora capisci cosa vuol dire vivere, cioè vivere “insieme con gli altri”. Bisogna convertire se stessi a questa apertura, attuare una conversione a 360 gradi, morale, intellettuale, personale, a questo nuovo umanesimo. Si vive insieme con gli altri, perché grazie agli altri si costruisce se stessi. Il “pubblico” non è la somma degli individui, ma una comunità in cui ognuno prende dall’altro ciò che gli è indispensabile in quanto lo illumina su chi egli sia o debba essere. Questo nuovo

umanesimo su cui ricostruire il futuro ci porta come nuova parola d’ordine “apertura”. È qualcosa di più di “inclusione”, perché porta a considerare l’altro come fondamentale non solo per quello che con l’altro si dice e si fa, ma per diventare quello che si

è. Il tema dell’essere umano non è riconducibile alla somma delle cose che ciascuno riesce a fare nel corso della vita. Quest’apertura può essere messa in atto, per esempio, nei confronti della battaglia delle donne per avere uguali diritti rispetto agli uomini. Ciascuno di noi, nella vita di tutti i giorni, a partire dalla propria famiglia e dal posto di lavoro, deve fare la parte che gli compete, cosicché tutti gli esseri umani, donne o uomini che siano, abbiano le stesse opportunità. E questo dev’essere anche un compito delle scuole e delle università. Tra i miei dottorandi ci sono ragazze

e ragazzi che hanno la stessa libertà di esprimere il loro potenziale umano e creativo. Nella società futura le donne non devono più essere comprimarie. E per questo sarà importante monitorare la barbarie del linguaggio che veicola questa comprimarietà.

Ma io sono fiducioso: abbiamo delle possibilità di cui non ci rendiamo ancora partecipi e disponibili. Ci sono ancora storia e tempo, perché Dio ama gli uomini, e questo deve alimentare la nostra fiducia. Se Dio ama gli uomini, possiamo imitarlo e amarli anche noi. Il mondo è sempre più frammentato, le grandi religioni propongono invece una visione unitaria della vita. Sono dunque destinate a scomparire? No, vedo un grande futuro per loro, avranno ancora tanto da dire e da fare. Avranno il compito di riaprire continuamente i discorsi e le opere comuni. E questo non lo sostengo solo io, o altri credenti come il pensatore francese Jean-Luc Marion, ma anche filosofi non credenti come Jean-Luc Nancy o altri filosofi questa volta credenti come Jörg Splett. Gli uni e gli altri vedono

nella religione una forza che raccoglie, una spinta che costruisce in quanto non lascia indietro nessuno,

come fa Dio d’altronde. (Testo raccolto da Monica Bogliardi)