16 minute read

Sacrificio collettivo e storia condivisa

Paolo Gaspari

Jl caso ha voluto c he le tre gue rre d ' Indip ende nza che porrarono aJia proclamazione del Regno d'Italia nel1861 non siano costate che poche migliaia di moni nelle battaglie dal 1848 al 1866; cosicché fu nell'ulrima delle guerre per l'unirà nazionale, la Quarta (1915-1918), c h e gli italiani pagarono un prezzo Straordin ar iame nte alro per ottenere l' ind ipenden za e l' un i rà in quanto questa guerra co incise co n la madre di rurte le guerre europee dell' età moderna. Il prezzo per liberare gli ultimi rerrirori abitati da italiani in Tremino, Friuli orientale, Trieste, Fiume e Pola- circa 900.000 sudditi dell'impero degli Asburgo- fu paga to co n 650.000 mila morti c 1.500.000 feriti gravi, a m o nt e di una m ob ilita zio ne c he interessò 5 .000.000 uomini, 10 .000 croce rossine , non c hé almeno 30.00 0 s uore. Questi morri e feri ti fanno parte di coloro che combanerono sempre all'arracco sul fronte deii'Isonzo, proprio in un territorio in cui le nuove armi - cannoni a tiro rapido e mirragliatri ci - potevano amplificare la loro caraneri sdca di armi che rendevano praticamente insupcrabile una s tr ategia difen s iva.

Advertisement

la fierezza

Sul fronte franco-belga inglc- "-! S'l.)" <l"' s i e francesi, artacca ndo nelle stesse condizioni per quasi tre anni, ebbero anch'essi perdite nell'ordine di rre cadur i contro un difen so re rcdesco. 11 morivo era semplice: nella guerra di rrincea chi andava all'arracco aveva molrc più perdite. Di )() wnra tenacia e perseveranza ing les i e fran ces i hanno fa rro un momenro di fierezza : avevano cioè dimostraro di combattere, perché la parria lo chiedeva, se nza tem ere il sac rificio. N e ll'interpr e ta z io n e compiuta nd l' Iralia repubblicana non c'è traccia di quesra fierezza. H a prevalso un'inrcrprerazione di "guerra a ll a g u e rra" a n che n e lla sto riografia, per c ui le undi c i terribi li banaglie deii'Isonzo non furono alrro che massacri inutili - l'affermazione di Ben edetto XV r itornò a li vel lo d'interpretazione sroriografìca- compiuti da generali i quali, incapaci d ' ideare assalti meno dispendiosi di vite umane, usavano i carabinieri per obbugare i soldati a uscire dalle trincee. Con questi pregiudizi si è prima svilico il coraggio di milioni di cittadini-so ldati presentati come dei poveri succubi di generali sanguinari e incapaci, e di conseguenza si è perso completamente i l vero significato storico di quell'immane sacrificio.

Mappa austriaca dell'attacco con il cloro-fosgene il 29 giugno 1916 su l San Michele (da N . Persegati e M . Juren, Il Quarto cavaliere, l' apocalisse dell'attacco dei gas sul San Michele il 29 giugno 1916).

Lo schieramento alla fine della 6a battaglia dell'lsonzo ( 12-17 agosto l 916) che, pt"endendo Gorizia, obbligò gli imperiali ad abbandonare il Carso di Doberdò attestandosi sul Carso di Co meno.

L.:epica degli italiani in guerra non fu quella su l Piave in cui si combatteva una relativamente fàci le guerra difensiva, ma fu quella portata avanri per 29 mesi in attacchi furibondi sull'Isonzo e sul Carso: fu lì che s i perse una generazione di giovani cittadini. Così c om e per l'inferno di Verdun passò il 70o/o dei soldati francesi , sul Carso passarono i 4/5 dci combattenti italiani, in condizioni di vita assai peggiori di quelle che sul fronte franco-belga avevano vissuto francesi, inglesi e tedesch i. Per gli inglesi questa fierezza si sommava con un patrimonio già conso li dato dalla loro storia e dimostrato, tra l'altro, dall'aver tenuto tes ta, sp esso da soli , a Napoleone-dittatOre, sconfìggendolo sui mari (Trafàlgar) e in terra (Spagna c Waterloo) . Per i francesi l'orgoglio si sommava a tradizioni militari secolari e alle innumerevoli vitrorie sui campi di battaglia in ono seco l i (Bouvines nel 1214, nella celebre ricostruzione di George Duby) c le guerre de ll a rivoluzione e del periodo napoleonico. Ma Inghilterra e Francia erano d ue stati nazionali antich issimi, uno con u n Parlamento che ri saliva al - Seicenro , l'altro con una rivo l uz ione egalitaria che era stata alla base s ia della democrazia europea, sia- non lo si dimentich idegli eserciti moderni composti esclus ivamente da cirradini co n diritti di cittad in anza, come recita la prima frase della Marsigliese. Di tutti i paesi dell'Eu ropa occ idemalc, I' Iralia fu dunque, assieme alla Germania, l'ultimo a compiere l'unificazione nazionale cogliendo agli Asburgo i sudditi iraliani. E quasi rutti i capi degli alui movimemi nazionali europei guardavano all'lralia - mazziniana c garibaldina - quale modello per orrenere la loro libertà e indipendenza "dall'Asburgo". l bi sno nn o o il pr ozi o di tuHi: lutto di massa e presa di cosc ienza

La storia presenta sempre il conto. Così com'era sraro "fortunoso" fino ad allora il cammino verso l'unità e la libertà, impla cabi li furono invece le prove che gli ital iani sos tennero nella nuo va guerra di massa c di mat e ria l i, co n eserciti non pitl nell'ordine delle centinaia di m iglia ia di so ldati , ma di milioni di cittadin i combarrenri, c sopratrurro con uno sforzo non più solo mi li rare, ma che coinvolgeva moralmente e socialmenre l'intera società, a oltranza, simbolicamenre all'ulrimo sangue, perché l'eventuale sconfitta avrebbe significato la fine dell ' indipendenza e il ritorno sono uno s tato srran iero che non avrebbe lesinato nel rendere soggiogara e sottomessa I'Tra lia. Mai come in questa guerra di forza, di tenuta psicologica cd economica dell'intera popolazione, avrebbe vinro la nazione moralmente più forte, in cui classi dirigenti c popolo avrebbero operaro coesi. Questa guerra di materiali fece che fosse la massa della fanteria composta da cittadini provenienti da zone rurali a subire i nove d ecim i delle perdite - gli operai era no nelle rerrovie per la mobilitazione industriale o al fronte nei reparti del Genio o nelle compagnie specializzare-, quindi, in fondo la guerra la fecero i conradini che erano poi quelli che di cerro non la volevano fare - che neanche sapevano dov 'e ra l'Austria Ugnheria, ma i contadini erano per la gran pane legati al mondo carro li co, la cui neutralità non fu mai assolura, come quella dei soc ia lis Li , ma c he anzi s i sv iluppò in una cond ivisione con gli interessi nazionali pur condizionando la a un ordine più ampio di civiltà e umanità. l vescovi sressi, dopo l'intervento, "si preoccuperanno d 'affe rmare solennerneme che l'amore di parria è un preciso dovere per il crisciano", e poi i cappellani milirari divennero presro una componenre basilare per la coesione dei reparti. La Sanirà militare chiese s ubiro ai vescov i c h e provvedessero a inviare le s uore per l'assistenza ai malati e ai feriti n ell e cemina ia di ospeda li da cam po e rerriroriali che sorsero in poche scrrimane.

Lo schieramento all 'Sa battag li a d e ll'l sonzo 1-4 novembre 1916 (da M. Juren N. Persegati P. Pizzamus, Le battaglie sul Carso. Dolin e in fiamme , le "Spa liate" dall'agosto-novembre 1916 ).

Tavola di Achill e B e ltrame sulla "Domenica d e l Corri e r e " di un attac co it aliano nella zona di Monfa lcone .

Nella storia, mai come in quella guerra la socicrà i tali ana è così traumaticamente investita dall u tm di massa.

Vi è un'inversione nella successione delle generaz ion i: muoiono i giovani e i vecchi v ivo n o .

Per le fàmiglie e per le co muni tà si trana di u n trauma epocale in cui il dolore personale s i fonde con i l dolore della com unità piLt allarga t a, esterna: "dapperruno s u ccede così" . Non è più so lo il particulan: il merro di misura, ma tutta la com uni tà infine: rurra l'Italia. Mai come in q u esro momenro lo Stato deve sfoderare il meglio di sé per m antenere la coes io ne rra le sue Istituzioni e la società Ci riesce mercé la d edizione dei miglior i.

Una generaz ione va perduta e questo evento inaspettato causa in tutta la società il mutamento del peso del dolore. Gli uomini troppo vecchi per prendere le armi se n tono svii ira la loro valenza e l'assunzione di responsabilità, e devono rassegnarsi a mandare a morire i loro fi g li. Cinvesrimenro emotivo è traumatico per due ragioni principali.

La prima è appunto la morre di massa.

L'Italia fu, tra le nazion i, quella che ebbe il min o r num ero di morti in rapporco al corale della popolazione: l' 1.6%, la stessa percentuale dell'Inghilterra (esclusi i Dominions), ma la metà della Francia e dell a Germania. Anc h e le vedove furono "solo" 200.000 risperro al le 240.000 della Gran Bretagna, alle 600 .000 della Francia e alle 525.000 della Germania. Gli orfani f urono 300.000 rispetto ai 350 .000 del Regno Uniro, a i 760.000 della Francia e al milione della Ge rmani a. Ma se pure questa morte di m assa fu rra le più b asse dei paesi occidentali, "la cerchia del lutto" colpì i 2/3 e fors ' anc h e i M della società a causa dell'arretratezza economica d ell' Italia ri spetto agli altri paesi più indusrr ia li zzad e con aree me trop oli tan e in cui la modernizzazione d ell'ag ricoltura aveva ge n e rato famiglie più parcelli zza te e ristre tte Prima d ella g u er ra in agr ico lru ra v i erano l O. 700.000 occupati s u un totale di 18.000.000. Larrerrarezza d e i s istemi prod u rriv i legati a parti co lonici a rcaici - che co munque impli cava n o il lavoro d e ll 'i nt era famiglia del braccian te o del colono, ra gazzi e vecch i compresi - co in vo lse le famiglie co nt adine estese e la ce rchia parentale in senso lato , la s t essa su cui si basava l'economia di sussistenza e il sistema di a iu to recipro co; p er cui si può dire che la quasi totalità della società italiana fu coinvo lt a nellutro di padri, fratelli, zii, cognat i e mariti.

D ata l'eccezionalit à della perdita violenra di v ire nella soc ietà co nta dina t rad iz ion aJe, in un ' ipotet ica scala del dolore si trattava di dolore traumatico al m ass imo g rado: morti g iova nili , v iol enre, co n le famiglie c h e intui sc ono il patimento e la soli tudin e bestiale dei congiunti feriti c agonizzami negli ospedali o sul campo di battaglia, tanro soli e lontani che i loro corpi non solo non ricorneranno, ma addiriuura spariscono, si perdono. [angoscia per i ragani scomparsi prima dei genirori è infinita, c fa morire. insomma, solo una minoranza della società italiana fu risparmiata dal lutto di massa, quella dei furbi, degli imboscati, quelli che non avranno nulla da racconrare perché passarono invulnerabili attraverso la pitl grande sciagura europea.

Poco avranno da raccontare, purrroppo, anche quei giovani che tornarono a casa con malauie polmonari, con fisici debilitati dalla prigionia in condizioni disumane (600.000 furono i prigionieri c di questi morirono di srenri ben 70 000), con il sistema nervoso irrirnediabilrnenre corroso, ai quali non sarà quasi mai co ncesso di amare una donna e di avere figli. Si trattò poi di attenuare il lutro di massa dando ai bambini ch e nacqu e ro neg li an ni '20 c '30 il nome dello z io, del frarello, o anche dell'amico morto in guerra per lenire le stimm ate dd lurw.

Il secondo fenomeno, la presa di coscienza, fu ancor più carico di va lenze. Sempre dipendente dall'arretratezza dell'agricolmra italiana uscita dalla rnumrnificazione dci rapposri sociali in decenni di protezionismo agrario e industriale ed emigrazione forlata, essa riguarda perciò l'estraneità dei ceti rurali più umili non coin,·olri nella vira politica c culturale del nuovo Stato unitario. Costoro erano completamente privi di una visione della realtà in quanto si basavano ancora ulla memoria o ral e famigliare che trasmetteva le swric di appena cinquanr'anni prima sulla repressione militare dei "piemontesi" che, nel Mezzogiorno, avevano ucciso in combattimento o g iust iz iato 5.212 persone, arrestate 8.600, incendiato borgate e applicato in modo sp ieta to la fam osa Legge Pi ea (o represso i fasci s ic iliani nel 1891-1894). P lebi rurali per le quali il senso di patria era "altro " da loro, era una frase sbandierata dai giovani di quel la borghesia, urbana e terriera, che con loro era sta ta "padrona" e spreztanre, non cerro l'apripista verso la crescita civile del popolo. Le classi rurali alla base della piramide sociale furono perciò le più colpire, psicologicamcme, dal lutro di massa perché prive di una cultura dci diritti e dei doveri di cirradjnanza sanciti con il suffragio quasi-universale del giugno 1912 (t roppo recenrc c, comunque, completamente annullato nel Meridione, e anche altrove, dalle pratiche di co nrrollo dell'apparaw governativo del manipolatore Giolitti). Esse quindi non percepirono, all'inizio, la possibile attenuazione del lutto come invece potevano fare le famiglie della picco la borghesia ove i valori patriottici appresi a scuola, l' indipendenza nazionale, la guerra al militarismo asburgico, il m i to dell'eroismo in banaglia, stavano mettendo radici ma n mano che cresceva la durata degli studi dei loro rampolli. Per quella piccola borghesia che si senriva in promozione sociale, pitJ che la contrapposizione tra i propri interessi e quelli della nobiltà e dell'alta borghesia, esisteva l'elevazione sociale da attenersi con le libere professioni, nella pubblica amministrazione e spesso anche nell'esercito stesso, sempre piLL impegnatO nelle imprese coloniali. Nel 19 13, quando si svolsero le prime elezioni a suffragio quasi-universale - che riguardò comunque appena il 23,2% della popolazione- i votanti furono 5.000.000, ma furono 1 1.200.000 con la legge dell'agosto 1919, pari al30% della popolazione, in quanto avevano diritto divoro mrri i maschi maggiore n ni e rutti i minorenni che avessero presraro servizio nei corpi militari mob ilitati; i votanti furono ben il 56.6% degli aventi diritto. Dai contadini queste leggi elerrorali farre con estrema lentezza non furono percepite li quadro naturale del la vita comadina non cambiava quasi nulla; mentre molro sarebbe cambiato se, accanto all'allargamento del voro, si fossero concretizzate le leggi che abo li van o le forme di sudd i tanza personale cui dovevano sorrosrare, secondo g li arcaici patti consuetudinari, e cioè lavoro graruiro, donne manda re a servizio n e lle case padronal i, "onoranze", ecc. Questo quadro di fagociramento delle innovazioni è determinato da Lll1 lato dal ciclo de ll e sragio ni e dal pulsare delle leggi narurali conosciute grazie all'esperienza che risale agli antenati, che deve durare , secondo tale mentalità, fino alla fìne dci tempi. Ma lo stesso quadro, nell'ambito della vita umana. prevedeva che anche l'esistenza di quegli individui fosse inclusa in un sistema di regole che, a presci n dere dal lavoro , li avrebbe collegati agli uomini socialmente superiori con i quali esisteva un rapporto basato sulla n orma del la reciprocità e del diritro d i sussistenza: obblighi reciproci tra élite e contadini, scanditi dai bisog ni mate r iali della classe subordinata nei periodi i n cui il suo livello di vita rischia di scendere oltre un certo grado di precarietà e mera sopravvivenza Anzi, co m e afferma James C. Scorr in L'economia morale dei contadini. l contadini tra rivolta e sopravvivenza, il diritto di sussistenza stesso defi niva il corrispon d eme dovere del l' élite, il mi nimo ch e essa doveva gara m ire a co loro dai quali pretendeva in cambio lavoro , prodotti e rispe tto. l ndubbiamcnre l'eco nomia d i guerra, con le sue enormi necessità di prodoni, premiò il lavoro con tadino, ma m anten n e la strut tu ra di comando t radiz ionalmente co n sol idata anc h e se per necessità oggettive, e fu molto più condiscendente sul ruolo del lavoro femmi n ile . Sem b ra una p iccola concessione obtorto colLo, m a propr io per q uesto fatto la percezione d el mutamento epocale da parre contadina fi.t più profonda e ran1i fìca ra Le do nne, assumendo ne i lavor i cam pestri sragio nati e nell 'ammi n istrazione dell'economia f.unig liare il ruo lo ch e p r im a era dei mari ti , accent u arono la co m w1an za e so li dar ietà, ne l borgo e nel paese, tra tutte coloro che furono colpire dal l u tto d i massa, cementando in parte la pe rcez ione del m utam emo epocale. Le m ad r i e le mogli dell'éLite, co l pite anch'esse dalla perdita di padri, mariti e figli, mo lto spesso si a d operarono, con la so li darietà femmin il e c h e, assa i p iù di quella maschile, di fronre al l utto manifesta una sincera fratellanza e mutuali t à, ad aiurare le famiglie pi ù b isognose La "cerchia del l ucro" nei borghi e n ei paes i rural i d iede quin d i alla società co nt adin a la dime n sio n e di un mu tamento epocale: le do nn e del le éLite co ndi v ise ro con le po p o lane la morre di massa, e ne l loro spir i to p atr iott ico-missionar io (m o l t i arr ende nt i avevano salvaro la vita deg li ufficiali, li avevano ass ist it i n eg li ultimi momenti o addir i ttura ne avevano condiviso la sorte) introdussero nelle comunità rurali il concecro della morte eroica, così come stava facendo nma la stampa nazionale per la popolazione accul rurata delle città. È l'eroismo delle masse rurali documentato dalle migliaia di medaglie d'argento c di bronzo che cominciarono ad arrivare nei paesi più sperduti e nelle case più misere. l val o rosi in battag li a

Pittore anonimo triestino, Verso la redenzione dei popoli jugoslavi Delenda Austria; a margine la frase di G. Giusti: "popoli oppress i affr a t e ll atev i insi e m e".

La cop e rtina della "Dom e nica di Corriere" del dicenbre 1917 dedicat a ai "ragazzi del ' 99" ch e sul Piave avevano contribuito ad arrestare gli imper ii ali .

Il valore popolare è attestato dalle 127.469 medaglie al valor militare corrispondenti ad arri di valore documenrari, ma da ricerche d'archivio è emerso che su vari campioni d'epi sodi, molti ss imi valorosi non ebbero alcun riconoscimento: si possono calcolare in 30-35 .000 i "senza medaglia", per cui vi furono quasi 150.000 cittadini che fecero più del loro dovere. Furono coraggiosi, salvarono altre vite, non indietreggiarono davanri al pericolo estremo.

La mass ima profusione di valore popo lare nella scoria it a l iana.

Le medaglie al valore per i morti del popolo erano uguali a quelle che, premiando il meriro dei figli delle élite agrarie e cinadine, pcrmenevano alla famiglia una sorta di "promo zione socia le", un posto nella consideraz ione paesana pari a q u ello del decorato di cero elevaco. Ceto che spesso aveva legittimato n ei secoli passari la sua superiorità proprio nel coraggio in banaglia. La medaglia, che spesso veniva consegnata alla famiglia in pompa magna nella prefettura del capoluogo o nel corso di m anifestaz io n i patr iorr ic h e, dava dirino a un soprassoldo vitJ natural duranre

Il soprassoldo annuo per le medaglie d'oro era di 350 lire salito a 800 dal febbraio 1918, per quelle d'argemo era di l 00 salire a 250, quelle di bronzo di l 00 lire. Il gra nd e affiusso di volontari nel corpo deg li arditi nel 1918 che passarono dai 5 .000 dell'ottobre 1917 ai 40.000 nel g iugno 1918 fu incenrivaro s ia dalla paga giornaliera superiore, sia dal che ogni arro di valore era accuratamente segnalaro e dava appunto diritto a dci premi in denaro che poi aumentavano se veniva catturato un fucile, 50 li re, una mitragliatrice, 500 l ire, o un cannone, 5.000 lire. Dmanrc la guerra alle bandiere dei reparti vennero conferite 7 medaglie d'oro, 174 d'argento, 91 di bronw e 2 croci di guerra; anche queste medaglie erano sostenute da imponi in denaro, e alla fine d'ogni anno i comandanti dividevano il gruu.olo acqlùsico in quote che dovevano fornire la dote per le fig lie dei sorrufficiali del reggimento in età da marito. È assa i difficile oggi capire cosa significasse la dote per le donne dell'epoca, soprattutto per quelle delle classi popolari che per farsela risparmiavano centesimo su centesimo. D'altra parte la dote e ra la maggiore m ani fesLa·lio n e di co ns id e raz ione soc ial e per una donna a ltrimenti s uccube. Dote, promozione sociale della famiglia, decorazioni al merito, premi Si porrebbe dire che la guerra fu una delle forme in cui le classi più umili avvenirono che anche per loro e rano stati scol piti dci grad ini p e r sa lire dal fondo deUa piramide socia le Questa salita fu interrotta dalla dittatura c he st ravol se il senso di patria così co me s'era sviluppato nel corso del Risorgimenro. Ripartire oggi dai luoghi dove ufficiali e fanti-contadini manifestarono la loro tenacia, sign ifica narrare la nazione immaginata, una necess ità cu l turale e socia le - e politica- di cui nessun popolo può fare a meno, come s i è farro in questi ulrimi rrenr'anni. La guerra fredda è finita, è finita anche la conrrapposi1ione ideologica comunismo-capitalismo, è nata la contrapposizio ne tra progressisti c sovranist i, ma l' id enrilicaz.ione co n un'idea di pat ri a e di di ri tti e do ver i può essere i l punto di partenza per una sroria cond ivi sa e per l'inreriorizzaz ione di un senso civico po sitivo, basato sulla conoscenza storica che dia un forte se n so di sé e di apertura verso gli alui popoli ch e non ha n no ancora una "p atr ia".

Un ardito fe rito quattro volte . Il general e Diaz decora un ardito nel giugno 1918 con il re sorrid e nte e compiaciuto nell'aver d avanti finalm e nte un soldato più basso di sua maestà.

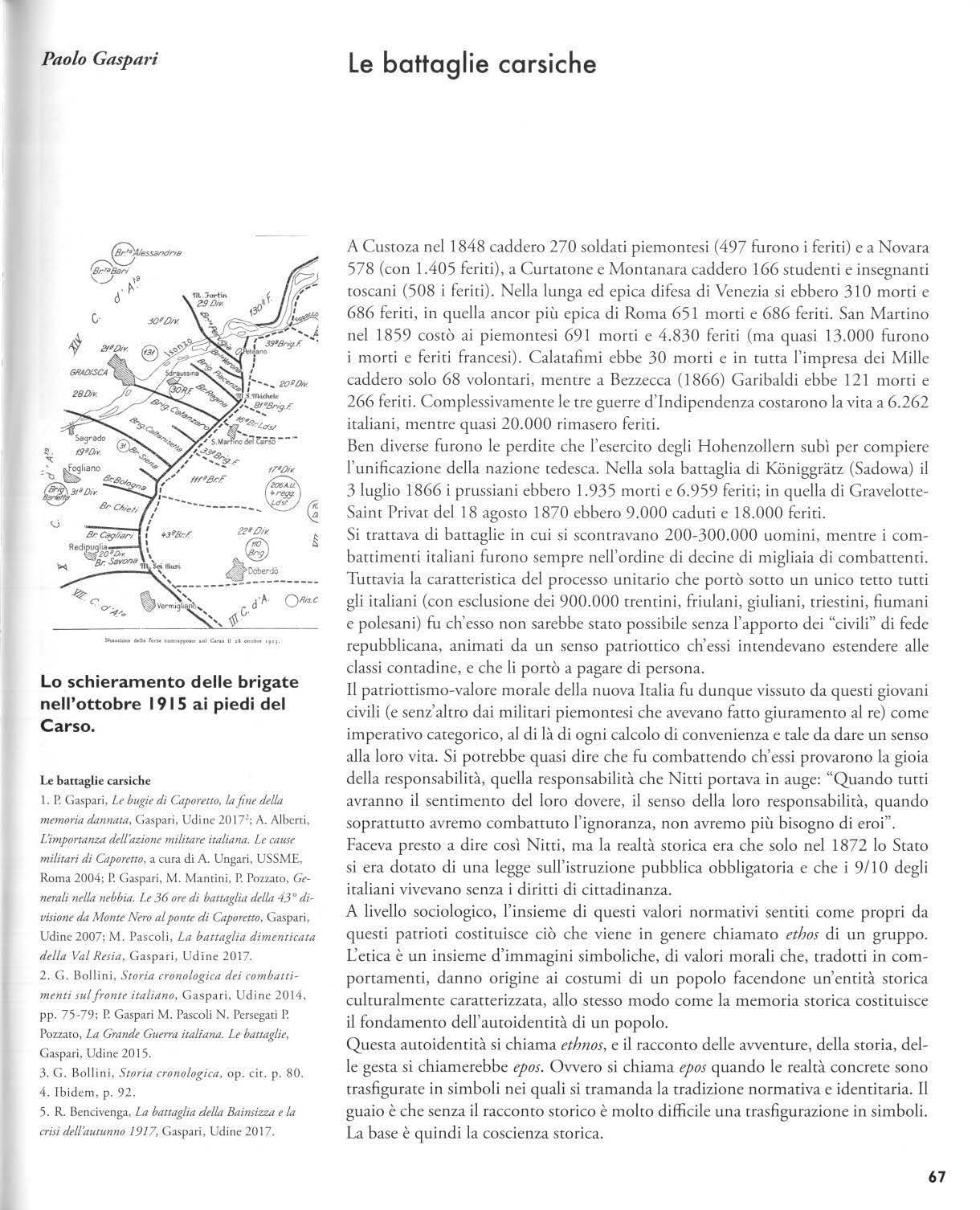

Lo schieramento delle brigate nell'ottobre 1915 ai piedi del Carso.

Le battaglie carsiche l. Gas pari, Le bugie di Caporetto, la fine della memoria dtmnata, Caspari, Udi ne 20 17 1 ; A. Albeni , L'importanZ/1 de/lozione militare italiana. Le cause militari di Capormo, a cura d i A. Ungar i, USSM.E, Roma 20 04; E Gaspru·i, M. M;-.mini, P. Genel'tlli nella nebbia Le 36 ore di battaglia della 43" divisione dn Monte NeriJ al pome di Caporetto, Gaspari, Udine 2007; M Pascoli, La battaglirJ dimenticattJ della V11l Resia, Gas pa r i, Ud j ne 2017.

2 G. Bollini, Storia crt)ll()/ogictr dei t·ombattimmti wlfronu italiano. Gaspari, Udine 2014. pp. 75 -79; P Gaspari M. Pascoli N . Persegati Pozzato, La Grande Guerra iralùuuz. Le battaglie, Gasp;u i, Udine 20 15.

3. G. Bo ll ini, Storia cronologica, op.cit. p. 80.

4. Ibid em, p. 92.

5. R. lle ncivenga, La battaglia della Bninsizza e la crisidel!'ttmtmno 1917 , Gaspari, Ud ine 2017