Naturverträglichkeit geprüft durch die Kantone und die Fachstelle Natursport-Naturschutz des SAC (Winter 2014).

Verlagsverzeichnis: sac-verlag.ch Die SAC-Bücher sind auch im Buch- und Fachhandel erhältlich.

© 1. Auflage 2015 Verlag des SAC, Bern

Der Nachfolgeband von «Die schönsten Skitouren der Schweiz» Alle Rechte beim Schweizer Alpen-Club SAC

Satz: jordibelp.ch Druck: jordibelp.ch

Umschlaggestaltung: Buch & Grafik, Barbara Willi-Halter, Zürich Fotos: aus den jeweiligen Gebietsführern Umschlagbild: Georges Sanga

Printed in Switzerland ISBN 978-3-85902-328-4

Die Angaben in diesem Buch wurden mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen des Autors zusammengestellt. Eine Gewähr für deren Richtigkeit wird jedoch nicht gegeben. Die Begehung der vorgeschlagenen Routen erfolgt auf eigene Gefahr.

Fehler, Ergänzungen oder Änderungswünsche mit dem Vermerk «Die klassischen Skitouren des SAC» bitte melden an:

verlag.edition@sac-cas.ch SAC-Geschäftsstelle; Postfach; 3000 Bern 23

Weitere Skitourenführer des SAC

Les classiques de randonnée à ski du Club Alpin Suisse CAS (2015) f (La nouvelle version remaniée du guide «Les plus belle randonnées à ski de Suisse») ISBN 978-3-85902-317-8 von Georges Sanga

Bas-Valais (2008) f von Georges Sanga ISBN 978-3-85902-267-6

Freiburger und Waadtländer Alpen (2008) d ISBN 978-3-85902-268-3

Alpes fribourgeoises et vaudoises (2011) f ISBN 978-3-85902-349-9 von Ralph Schnegg und Daniel Anker

Berner Alpen West (2006) d von Ralph Schnegg und Daniel Anker ISBN 978-3-85902-245-4

Berner Alpen Ost (2004) d von Ralph Schnegg und Daniel Anker ISBN 978-3-85902-223-2

Walliser Alpen Ost (2015) d (Der Nachfolgeband von «Skitouren Oberwallis) von Egon Feller und Roger Mathieu ISBN 978-3-85902-353-6

Tessin / Misox / Calanca (2011) d ISBN 978-3-85902-302-4

Ticino / Mesolcina / Calanca (2011) i ISBN 978-3-85902-333-8 von Massimo Gabuzzi und Giovanni Cavallero

Glarus – St. Gallen – Appenzell (2005) d von Marcel Kraaz und Thomas Wälti ISBN 978-3-85902-236-2

Nordbünden (2008) d von Vital Eggenberger ISBN 978-3-85902-270-6

Graubünden Süd (2010) d von Vital Eggenberger ISBN 978-3-85902-301-7

Zentralschweizer Voralpen und Alpen (2015) d von Martin Maier ISBN 978-3-85902-374-1

6

Schneeschuhführer des SAC

Crêtes du Jura et Préalpes franco-suisses (2007) f von Didier Cassany ISBN 978-3-85902-260-7

Bas-Valais (2009) f von Didier Cassany ISBN 978-3-85902-285-0

Westschweiz (2013) d ISBN 978-3-85902-377-2

De Montreux au lac de Thoune (2007) f ISBN 978-3-85902-262-1 von Ewald Ackermann

Oberwallis (2014) d von Roland Nanzer ISBN 978-3-85902-370-3

Zentralschweiz (2011) d von David Coulin ISBN 978-3-85902-348-2

Tessin / Misox (2011) d ISBN 978-3-85902-315-4

Ticino e Mesolcina (2011) i ISBN 978-88-7967-197-2 I SAC-Art.Nr. 10297 von Roger Welti

Ostschweiz (2013) d von David Coulin ISBN 978-3-85902-386-4

Graubünden Nord (2011) d von David Coulin ISBN 978-3-85902-316-1

Graubünden Süd (2013) d von David Coulin ISBN 978-3-85902-326-0

Ski- und Schneeschuhtouren im Jura

L’Arc jurassien en raquettes et à ski (2011) d / f von Pascal Burnand, Gabriel Chevalier, Raphael Houlmann ISBN 978-3-85902-350-5

Verlagsverzeichnis: sac-verlag.ch Die SAC-Führer sind im Buchhandel erhältlich.

7

g Snowboard

Markiert mit dem entsprechenden Piktogramm sind Routen, die sich für die Abfahrt mit Snowboard eignen, also wenig verwachsenes Gelände und höchstens kurze Gegensteigungen oder Flachstücke aufweisen. Die Schwierigkeitsbewertungen, Zeitangaben und Routenbeschreibungen beziehen sich aber stets auf Touren mit Skis und können von der Charakteristik einer Unternehmung mit Schneeschuhen, Splitboard oder Kurzski bzw. eben mit Snowboard je nach Gelände und Schneebeschaffenheit erheblich abweichen.

h Aufstiegszeit

Angegeben wird die Zeit ohne Pausen für durchschnittlich trainierte Skitourenfahrende. Als Faustregel werden 300 Höhenmeter und 3 km Horizontaldistanz pro Stunde angenommen. Günstige Topographie (kaum Flachlauf, ca. 30° geneigte Hänge) erlaubt aber durchaus 500 bis 600 Hm Aufstieg pro Stunde. Die Angaben sind als Richtwerte zu verstehen, denn der effektiv benötigte zeitliche Aufwand ist abhängig von Schneequalität und -menge, Witterungseinflüssen, Tageszeit und von einer allenfalls vorhandenen Aufstiegsspur. Auf Zeitwerte für die Abfahrt wurde verzichtet, da diese stark vom skifahrerischen Können und der Zusammensetzung der Gruppe abhängen.

i j Höhenunterschied

Summierte Höhenmeter, auf 10 m gerundet, vom Ausgangspunkt zum Gipfel bzw. Zielort. Grössere «Gegensteigungen» in Aufstieg oder Abfahrt sind berücksichtigt und werden in der Beschreibung teilweise erwähnt.

l Hangrichtung

Die Angabe der Hangrichtung (Exposition) erleichtert die Beurteilung der zu erwartenden Schneequalität. Zusammen mit den Informationen des Lawinenbulletins (www.slf.ch; auf www.whiterisk.ch kann eine App für i-Phones [i-Tunes Appstore] und Adroid [Google Play Store] heruntergeladen werden) und der Steilheit des Geländes können allfällig lawinenkritische Zonen einer Tour abgeschätzt werden.

m Routenbilder

Die Zahlen neben dem Piktogramm «Foto» verweisen auf die Seiten mit den Bildern, auf denen die Route mit ihrer Nummer und ihrem Verlauf eingetragen ist. Die Informationen aus den Routenbildern können sehr hilfreich sein, allerdings geben die Fotos die Wirklichkeit nur scheinbar wahrheitsgetreu wieder. Zwar wurde nach Möglichkeit auf Luftaufnahmen verzichtet, aber auch die Perspektive

18 Hinweise zum Skitourenführer

zum Skitourenführer

terrestrischer Fotos entspricht nicht immer der unterwegs anzutreffenden Realität. Hangneigung und Geländeformen erscheinen je nach Sonnenstand und Schneelage unterschiedlich und vermitteln manchmal ein verzerrtes Abbild der Landschaft. Die eingezeichneten Routen geben wie in den Skitourenkarten auch nur den ungefähren Verlauf der Tour wider und sind als allgemeine Hinweise zu verstehen. Die Nummern sind identisch mit den Beschreibungen und den Routen der Skitourenkarten. Zeichenerklärung am Anfang dieses Führers beachten.

d Skitouren- und Landeskarten der Schweiz Zum Gebrauch dieses Führers sind Landeskarten (im Massstab 1 : 25 000) der Schweiz und die Schneeschuh- und Skitourenkarten (im Massstab 1 : 50 000) von swisstopo als Hilfsmittel unentbehrlich (www.swisstopo.ch/de/maps). Die für eine Tour benötigten Kartenblätter werden im Kopf jeder Routenbeschreibung mit Kartennummer und Kartenname aufgeführt, beispielsweise so: 284 S Mischabel und 1348 Zermatt.

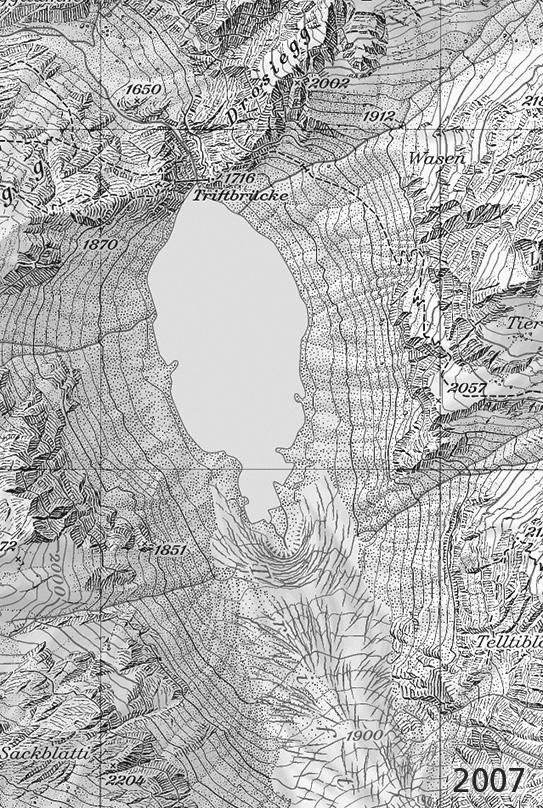

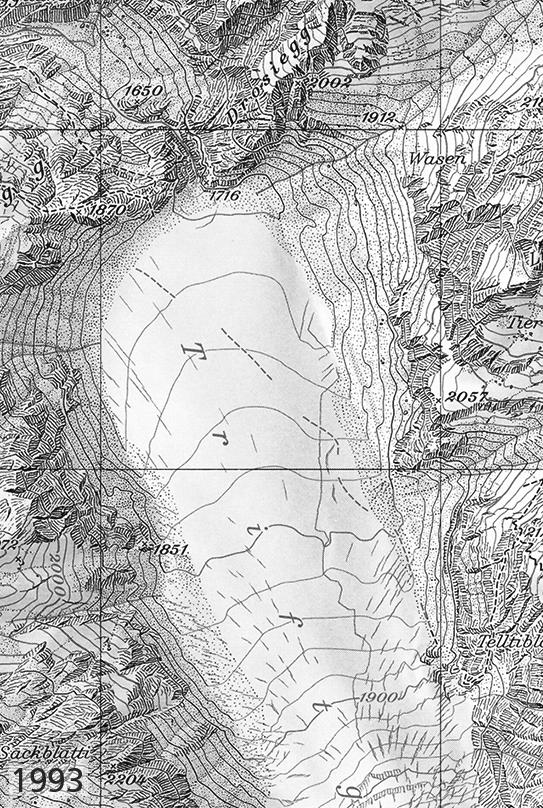

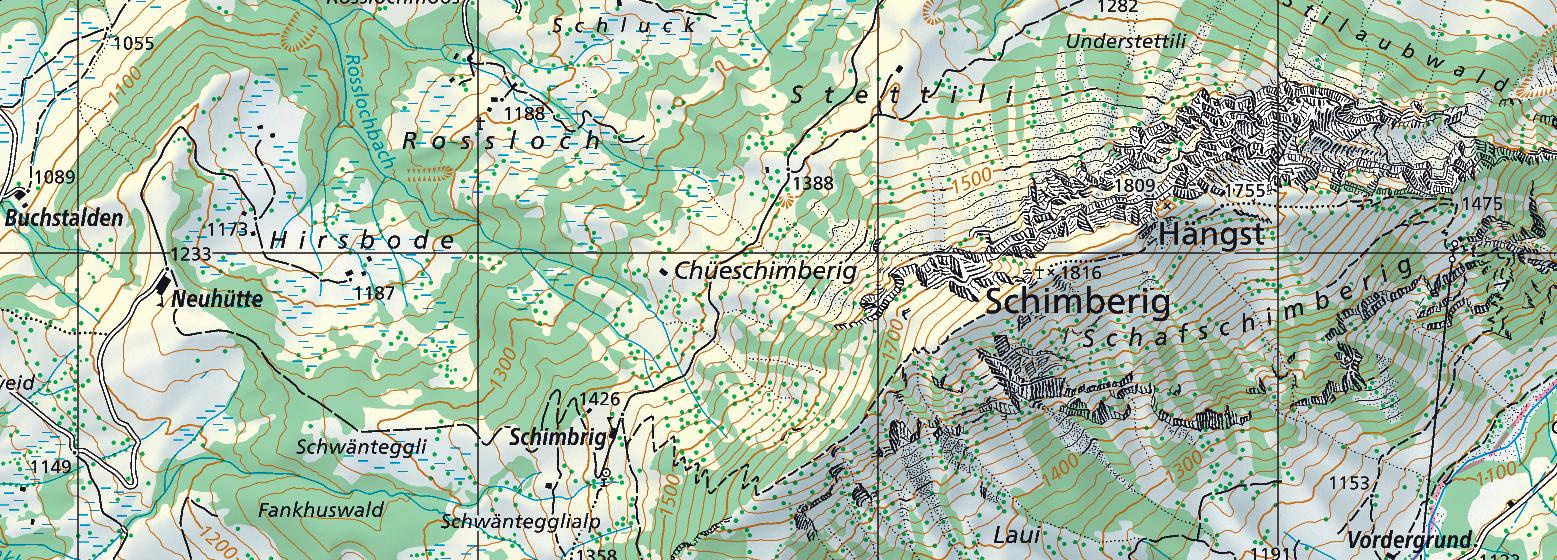

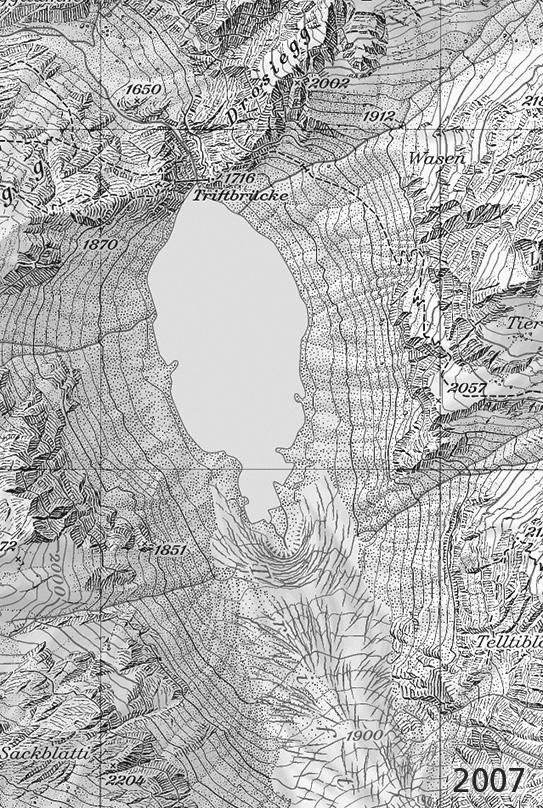

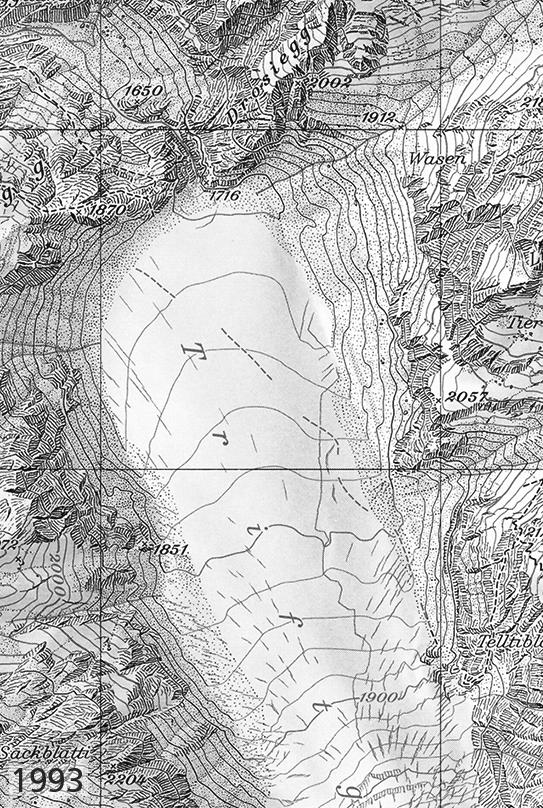

Aktualität von Karten

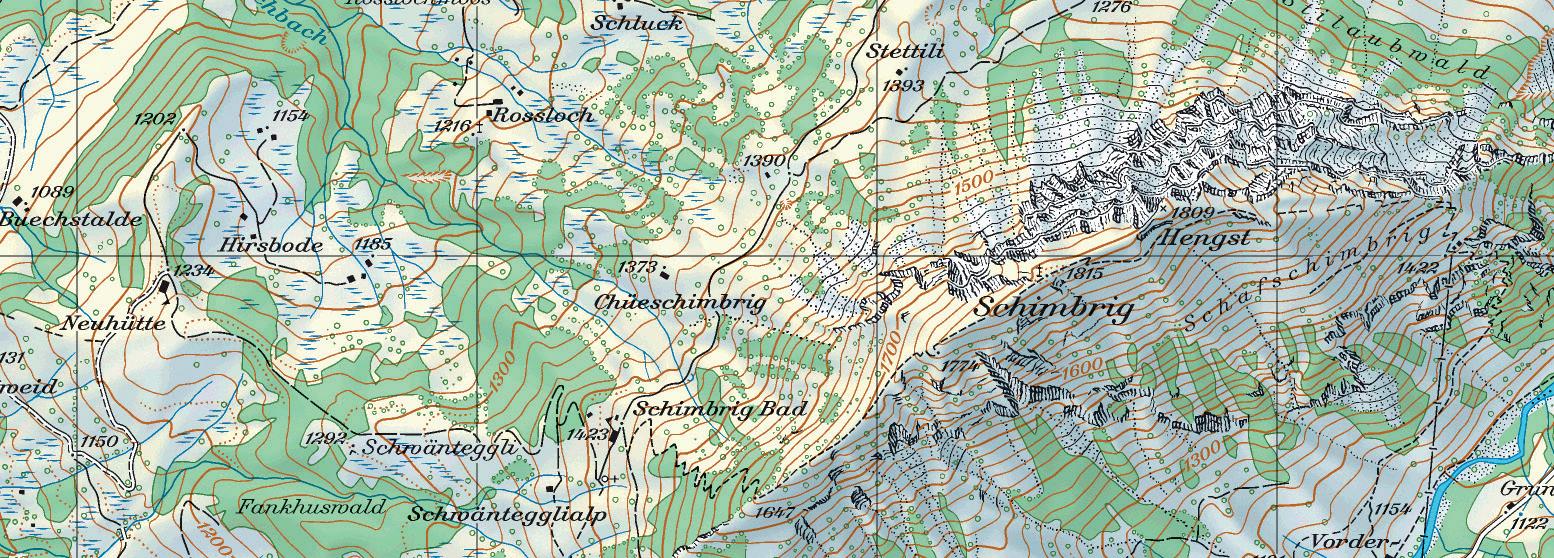

Die «Mundartisierung» der Flur- und Gipfelnamen führt zu vielen Anpassungen der Schreibweise und zu Änderungen von Namen. Die Vegetation (Wald) und das Gelände (Gletscher) verändern sich laufend. Lawinenschneisen sind zugewachsen und neue Forststrassen werden gebaut. Ehemals problemlos passierbare

19 Hinweise

Landschaftsveränderung. Ausschnitt aus der Landeskarte 1210 Innertkirchen.

Firnflanken können zu Schlüsselstellen einer Tour werden. Koten (Höhenangaben) werden angepasst, neu platziert oder gelöscht. Übergänge und Gipfel, bisher ohne Namen, sind neu beschriftet. Es ist deshalb wichtig, dass für die Vorbereitung der Tour immer die neuesten Ausgaben der Kartenblätter verwendet werden, wie das für die Zusammenstellung dieses Führers auch gemacht wurde.

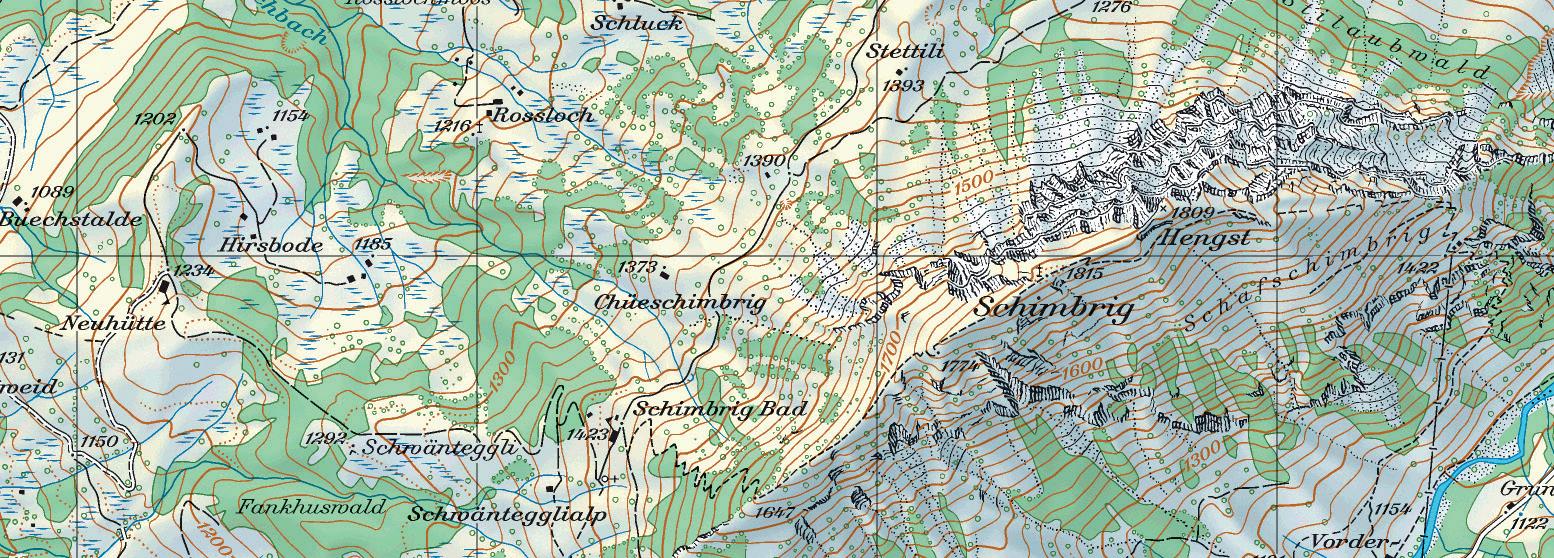

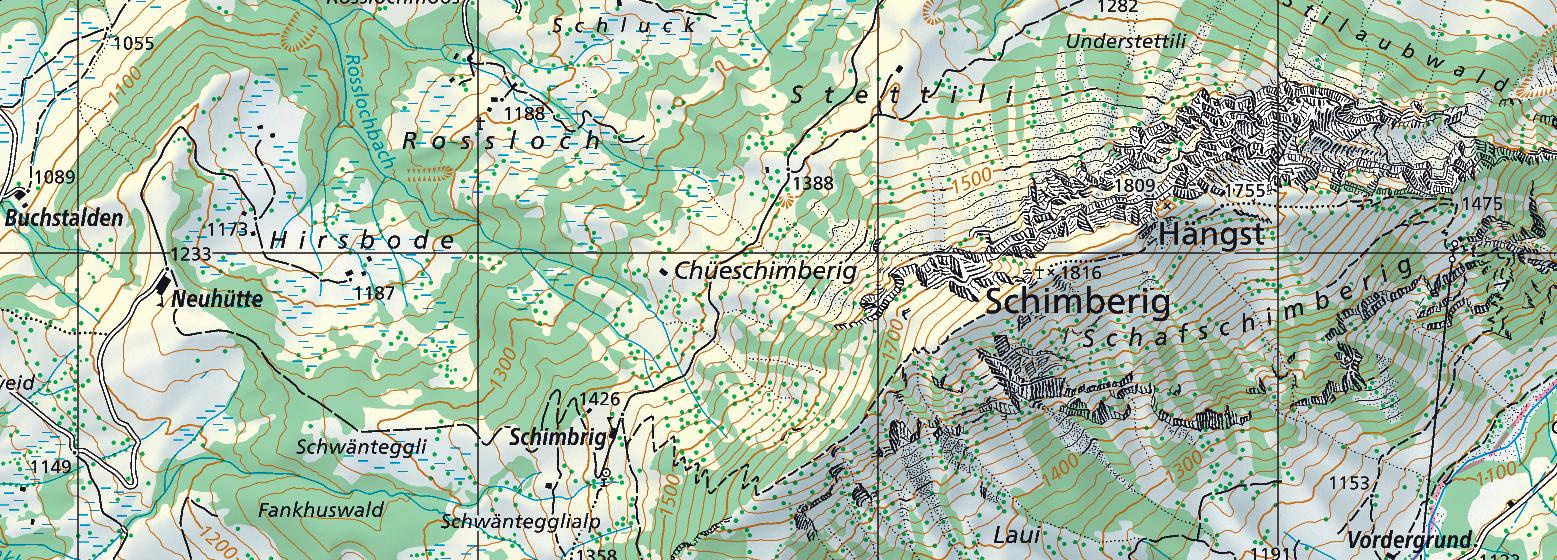

Neue Landeskarten der Schweiz 1 : 25 000

Das grösste amtliche Kartenwerk der Schweiz wird zurzeit technisch und grafisch überarbeitet. Ab ca. 2020 sollen sämtliche 247 Blätter in bedarfsgerechter Darstellung verfügbar sein. Die neue Kartografie bringt Verbesserungen vor allem für die digitale Nutzung. Die Landschaft ist nun mit modernisierten Signaturen, neuer Schrift und teilweise geänderten Farben symbolisiert. Obwohl die Informationsdichte noch grösser ist, sind Geländedetails gewohnt akkurat kartiert. Was allerdings die Namen und die Höhenangaben betrifft, da ist kein Stein auf dem anderen geblieben (siehe storymaps.geo.admin.ch). So wird dieser Führer wohl nicht die einzige kartenbasierte Publikation sein, die umgeschrieben werden muss, sobald die entsprechenden neuen verfügbar sind.

Digitale Landeskarten der Schweiz

Für die Tourenplanung hat sich als günstige und stets aktuelle Alternative zu den analogen Karten die Nutzung der digitalen Landeskarten der Schweiz über Webportale im Internet (www.map.geo.admin.ch, http://map.schweizmobil.ch)

Neue Landeskarte der Schweiz (Bild unten). Ausschnitt aus Blatt 1169 Schüpfheim.

20 Hinweise

zum Skitourenführer

durchgesetzt. Diese sind bezüglich Funktionalität (Bsp. Hangneigungen) und Möglichkeiten (Bsp. Tracking) den Kunstwerken auf Papier überlegen. Für die Orientierung unterwegs dagegen wird die gute alte Landkarte als immer zuverlässiger Backup nicht nur für den Fall der Fälle unbedingt empfohlen.

n Öffentlicher Verkehr (ÖV)

Der öffentliche Verkehr in der Schweiz ist bestens ausgebaut und macht es möglich, auch entlegene Ausgangspunkte mit Zug und Bus zu erreichen. Mit Ausnahme ganz weniger Touren, die der Attraktivität wegen dennoch aufgenommen wurden, sind alle mit dem öffentlichen Verkehr machbar, allerdings nicht in jedem Fall zur gewünschten Tageszeit (z.B. am frühen Morgen) oder Jahreszeit (im Winter sind die Alpenpässe geschlossen). In die Planung der Tour müssen deshalb auch Übernachtungen in Talorten eingeplant werden. Die Fahrpläne von Zug (www.sbb.ch) und Postauto (www.postauto.ch) sowie Auskunft über das Alpentaxi (www.alpentaxi.ch) können über das Internet abgefragt werden.

f Bemerkungen

Sammelrubrik für Besonderheiten, die häufig die Charakteristik der Route betreffen. Lawinenkritische Routen werden punktuell erwähnt, es ist aber unerlässlich, dass sich alle Wintersportler und Wintersportlerinnen vor Aktivitäten abseits der Pisten über die aktuelle allgemeine Lawinensituation informieren (www.slf.ch). Es ist bekannt, dass Hänge >30° grundsätzlich lawinengefährlich sein können. Abgleitende Schneemassen aus steilen Talflanken oder Nassschneelawinen gefährden aber auch flache Gebiete. Angaben zur Ausrüstung finden sich bei anspruchsvollen Voralpentouren, wenn neben der Grundausstattung für Skitouren zusätzlich Steigeisen und Pickel erforderlich sind. Im Hochgebirge, wo Steigeisen und Pickel zur Grundausstattung gehören, wird nur auf ein allenfalls nötiges Seil hingewiesen. Für Gletschertouren wird eine vollständige Ausrüstung vorausgesetzt.

p q r Aufstieg, Abfahrt, Übergang

Die Beschreibungen dienen der Vorbereitung auf eine Tour und geben, wie die Linien in den Skitourenkarten und auf den Fotos, nur den ungefähren Routenverlauf wieder. Je nach persönlicher Präferenz und je nach Schnee- bzw. Lawinensituation muss an Varianten, Abweichungen oder Ersatztouren gedacht werden. Insbesondere für die Talfahrt sind die Möglichkeiten vielfältig. Meist kann im Bereich der Aufstiegsspur abgefahren werden. Wo dies wegen dichter Vegetation oder komplexer Topografie kaum Reiz verspricht, wird oft eine

21 Hinweise zum Skitourenführer

Lawinengefahrenskala

M eh rh e i t li c h g ü n s ti g e V e r h äl t n i s s e . V o r s i c h t i g e R o u t e n w a h l , v o r a l l e m a n S t e i lh ä n g e n d e r a n g e geb e n E x p o s i t i o n u n d H öhe n l a g e . A l l e e x t r e m s t e i l e n Hä n g e d e r i m B u l l et i n a n g e geb e n E x p o s i t i o ne n u n d H ö h e n l a g e n s o w i e f r i s c h e T r i e bs c h n e e a n s am m l u n g e n m ei d e n . S e h r s t e i l e Hä n g e v o r s i c h t i g u n d e i n z e l n b e f a h r en .

T e i l w e i s e u n g ü n s ti g e V e r h ä l t n i s s e . K r i t i s ch e S i t ua t i on . E r f a h r u n g i n d e r L a w i ne n b eu r t e i l u n g i s t e r f o r d e r l i c h ; o p t i m a l e R o u t e n w a h l i s t n ö t i g . S e h r s t e i l e Hä n g e d e r a n g e ge b ene n E x p o s i t i o n u n d H öhe n l a g e m ei d e n . G e f a h r v o n F e r n a u s l ö s u n g e n b e a c h t e n . V o r s i c h t b e i Ü b e rs c h r ei t u n g e n r e s p . A b f a h r t e n i n u n b e k a n n t e m Ge l ä n d e .

U n g ü n s ti g e V e r h ä l t n i s s e . A k u t e S i t ua t i o n , u . U . a u c h V e r b i n d u n g sw e g e g e f ä h r d e t . V i e l E r f a h r u n g i n d e r L a w i ne n b e u r t e i l u n g e r f o r d e rl i c h . B e s c h r ä n k u n g a u f m ä s s i g s t e i l e s Ge l ä n d e ; L a w i ne n a u s l a u f b e r e ic h e b e a c h t en F e r n a u s l ö s u n g e n a u c h ü b e r g r os s e D i s t a n z e n s i n d t y p i s ch

u r b e i g r os s e r Z u s a t z b e l a s t u n g ( z B G r u p p e o h n e A b s t ä n d e ) a n v e r e i n z e l t e n S te l l e n i m e x t r e m e n S t e i l g e l ä n d e m ö g l i c h . S p o n t a n s i n d n u r R u t s c h e u n d k l e i n e L a w i ne n m ö g l i c h . F ü r c a . 1 / 5 de s W i n t e r s p r o g n o st iz i e r t . C a . 7 % d e r T o de s o p f e r a u f T ou r e n u n d V a r i a n t en .

n

A l l g e m e i n g ü n s ti g e V e r h ä l t n i s s e . E x t r e m s t e i l e Hä n g e e i n z e l n b ef a h re n F r i s c h e T r i e bs c h n e e a n s am m l u n g e n i n d e n e x t re m s t e n Ha n gp a r t i e n m ö g l i c h s t m ei d en . A b s t u r z g e f a h r b e a c h t en . V o r s i c h t : e v t l . u n g ü n st i g e r e V e r h ä l t ni ss e i m Ho c h ge b i r g e . 2

A u s l ö s u n g i s t i ns be s on d e r e b e i g r os s e r Z u s a t z b e l a s t u n g v o r a l l e m a n d e n a n g e geb e n e n S t e i lh ä n g e n m ö g l i c h . G ros s e , s p o n t a n e L a w i n e n s i n d ni c h t z u e r w a r t en . F ü r c a . ½ de s W i n t e r s p r og n o st iz i e r t . C a . 3 4 % d e r T o de s o p f e r a u f T ou re n u n d V a r i a n t e n .

A u s l ö s u n g i s t b e r ei t s b e i g e r i n g e r Z u s a t z b e l a s t u n g ( z . B . E i n z el p e rs o n ) v o r a l l e m a n d e n a n g e geb ene n S t e i lh ä n g e n m ö g l i c h . F a l l w e i s e s i n d s p o n t a n e i n i g e m i t t l e r e , v e r e i n z e l t ab e r a u c h g r os s e L a w i ne n m ö g l i c h . H ä u fi g A l a r m z e i c he n v o r h a n d e n ( W u m m , s p o n t a n e L a w ine n ) . F ü r c a . 1 / 3 de s W i n t e r s p r o g n o st iz i e r t . C a . 4 7 % d e r T ode s o p f e r a u f T ou r e n u n d V a r i a n t en .

A u s l ö s u n g i s t b e r ei t s b e i g e r i n g e r Z u s a t z b e l a s t u n g a n z a h l r e i c he n S t e i lh ä n g e n w a h r s c h e i n l i c h , i n a l l e n E x p o s i t i onen . F a l l w e i s e s i n d s p o n t a n v i e l e m i t t l e r e , me h r f a c h a u c h g r os s e L a w i ne n z u e r w a r t en . F ü r w e n i g e T a g e de s W i n t e r s p r og n o st iz i e r t C a 1 2 % d e r T ode s o p f e r a u f T ou r e n u n d V a r i a n t en

,

S p o n t a n s i n d v i e l e g r os s e L a w i ne n , a u c h i n m ä s s i g s t e i l e m Ge l ä n d e , z u e r w a r t e n ; T a l la w i nen W i r d s e h r s e l t e n , i m M i t te l c a e i n m a l p r o W i n t e r p r o g n o st iz i e r t

F O R T E ,

S eh r u n g ü n s ti g e V e r h ä l t n i s s e . K a t a s t r o p he n s i t u a t i o n : O r t s t e i l e g e f ä h r d e t , e v t l E v a kua t i o nen V e r z i c h t a u f S k i tou r e n e m p f o h l en H a ng n e i g u n g s k l a s s e n : m ä s s i g s t e i l e H ä n g e : < 3 0 ° s t e i l e H ä n g e : 3 0 ° < 35 ° s e h r s t e i l e H ä n g e : 35 ° < 4 0 ° e x t re m s t e i l e H ä n g e : > 4 0 °

28 Planen und Entscheiden im Winter

M E R K M A L E ( VE R B R E I TU N G D E R G E F A H R EN S T E LL E N , A R T D E R L A W I N E N ) E M P F E H L U N G E N U N D H I N W E I S E F Ü R P ER S ON E N A U S S E R HAL B G E S I C H E R T E R Z ON E N 1 G E R I N G F A I B L E , D E B O L E , L O W A u s l ö s u n g i s t a l l g em e i

n

M Ä S S I G LI MI T É , M O D E R A TO , M O D E R A T E

3

E R H E B L I C H M A R Q U É , M A R C A TO

C O N S I D E R A B L E

4

G RO

S S F O R T, F O R T E , HI G H

5 S E H R G RO S S T R È S F O

R T, MO L T O

V E R Y HI G H

Kritische Neuschneemenge. Folgende Neuschneemengen sind ein sicheres Zeichen für die Gefahrenstufe erheblich, unabhängig vom Lawinenbulletin! Weitere Zeichen dafür sind auch Wumm-Geräusche und spontane Lawinenabgänge.

10–20 cm bei ungünstigen Bedingungen. Es sind dies: Starker Wind, tiefe Temperaturen (kälter -5°C), ungünstige Altschneeoberfläche (Oberflächenreif, Harsch oder Eis, sehr alte Oberfläche).

20–30 cm bei mittleren Bedingungen. Es sind dies: Kaum Wind oder hohe Temperaturen und günstige Altschneeoberfläche.

30–50 cm bei günstigen Bedingungen. Es sind dies: Kaum Wind und hohe Temperaturen und günstige Altschneeoberfläche.

Als weiteres zentrales Hilfsmittel zur Beurteilung des Lawinenrisikos einer Tour soll die Reduktionsmethode angewandt werden. Sie berücksichtigt Gefahrenstufe, Hangneigung und Exposition.

Für ungünstige Expositionen beträgt das Lawinenrisiko:

Als ungünstige Expositionen gelten: Schattenhänge, Triebschneehänge, im Lawinenbulletin erwähnte Hang- und Höhenlagen, Hänge, über die wir nichts wissen. Für günstige Hänge (Sonnenhang ohne Triebschnee und nicht im Kernbereich des Lawinenbulletins) dürfen wir die nächstkleinere Gefahrenstufe annehmen.

29

Planen und Entscheiden im Winter

Typische Lawinenprobleme: Es ist sinnvoll, vor und während der Tour ständig die Hauptgefahr, die von den momentanen Verhältnissen ausgeht, zu suchen. Eine der folgenden vier Situationen stellt typischerweise diese Hauptgefahr dar: Neuschnee. Während sowie 1 bis 3 Tage nach Schneefall. Typischerweise erhebliche Lawinengefahr. Oft kritische Neuschneemenge und Alarmzeichen vorhanden. Die Gefahrenstellen sind flächig verteilt, es bestehen wenige Umgehungsmöglichkeiten. Reduktionsmethode beachten!

Triebschnee. Während sowie 1 bis 2 Tage nach Schneefall und/oder starken Winden. Immer Windzeichen, öfters Alarmzeichen vorhanden. Die Gefahrenstellen sind unregelmässig verteilt. Meide Schneeansammlungen. Frischer Triebschnee ab 30° heikel, umgehen!

Nassschnee. An Tagen mit starker Erwärmung. Erkennbar an durchweichter Schneedecke. Die Gefahrenstellen liegen häufig an Sonnenhängen und in tieferen Lagen. Vorsicht vor Spontanlawinen, Tour früh beenden!

Altschnee. Bei schwacher Schicht innerhalb der Schneedecke. Typischerweise mässige Lawinengefahr, schwierig erkennbar. Informationen im Bulletin beachten, Reduktionsmethode einhalten!

Gelände

Wie ist das Gelände der Tour physisch beschaffen (Steilheit, Sanftheit, felsdurchsetzt, offene Hänge oder Rinnen …)? Wie sind die Hauptschwierigkeiten und Hauptgefahren charakterisiert? Steiler Schneehang, enge Rinne, Felspassage? Steilheit. Zunehmende Steilheit heisst zunehmendes Risiko. In elektronischen Karten können oft die Hangsteilheiten angezeigt werden. In den SAC-Skitourenführern werden für die Schlüsselstellen die Hangsteilheiten angegeben. Messen mit Hangneigungsmassstab auf der Karte 1:25 000. Im Gelände mit Stöcken oder andern Hilfsmitteln messen. Schätzen: Spitzkehren-Gelände beginnt bei ca. 30°, Schutthalden unterhalb einer Felswand sind um 35° steil, felsdurchsetztes Steilgelände ist über ca. 40° steil.

Hanglage. Meide wenn möglich sehr steile und schattige Kammlagen. Lichter Wald bringt keinen Schutz vor Lawinen. Geländeform. Meide Mulden und geh auf Rücken. Sei vor allem vorsichtig beim Übergang von Rücken in Mulden.

30 Planen und Entscheiden im Winter

Exposition. Schattige Hänge sind oft riskanter als sonnige. Bei starker Erwärmung und bei Nassschneegefahr sind sonnige Hänge heikler.

Hanggrösse: Bei Hängen, die gross sind oder oberhalb von Gräben liegen, besteht die Gefahr, tief verschüttet zu werden.

Hangauslauf: Hänge, die über felsigem Gelände liegen, bergen Absturzgefahr.

Mensch

Die Verhaltensweise eines Menschen in einer Entscheidungssituation ist geprägt von vielen verschiedenen Verhaltensmustern. Mut, Abgeklärtheit, Zielstrebigkeit, Ehrgeiz und Durchsetzungswille kommen bei Männern gehäuft vor. Emotionen, Intuition, Streben nach Sicherheit und sozialem Austausch sind öfters bei Frauen zu beobachten. Allerdings verfügt jeder Mensch über seinen eigenen Mix aus solchen Eigenschaften. Um in Risikosituationen optimal zu entscheiden, sollten idealerweise sowohl «männliche» wie auch «weibliche» Merkmale das Verhalten beeinflussen. Andernfalls neigt man dazu, erhöhte Risiken einzugehen. Bei der Entscheidungsfindung in einer Gruppe wird dieser Effekt noch verstärkt. Dazu folgende Empfehlungen:

– Lerne deine Verhaltensmuster kennen und kritisch hinterfragen! Bespreche deine Beobachtungen auch mit deinen Tourenpartnern. Das führt zu einer offenen, kritischen Stimmung und damit einer optimalen Voraussetzung für gute Entscheide.

– Versuche an einem Entscheidungspunkt einen ganz andern Blickwinkel als gewohnt einzunehmen.

– Was sagt mein Bauch (Gefühle), wenn ich diese Schlüsselstelle anschaue? Falls du ein diffuses negatives Gefühl entdeckst, ergründe, woher es kommt. Was genau stört dich an der Stelle?

– Was ist das Allerschlimmste, das uns an dieser Stelle geschehen könnte, also der Worst Case? Überlege dir, wie du das verhindern kannst oder was dagegen spricht, dass er eintritt.

– Was denkt sich das Gruppenmitglied mit der kleinsten Erfahrung von dieser Stelle (bevor andere ihre Gedanken offenbart haben)?

– Wie wichtig ist es für mich, dass wir die Schlüsselstelle passieren? Wenn es sehr wichtig ist und ein Verzicht unangenehm wäre, musst du kritisch sein. Du bist eher bereit, erhöhte Risiken einzugehen.

Alleingänger, Vorsicht: Dein Risiko ist höher, als wenn du dieselbe Tour in Begleitung unternimmst.

31 Planen

und Entscheiden im Winter

Tourenvorbereitung

Informationen sammeln. Zeichne die Tour inkl. möglicher Varianten in die Karte ein, lies den Gebietsführer. Berücksichtige Wildruhezonen. Konsultiere das Lawinenbulletin für den Tourentag. Erkundige dich nach dem Wetter. Frage Fachleute nach speziellen Informationen.

Schlüsselstelle. Folge dem Verlauf der Tour auf der Karte und überlege dir, wo es steile und/oder schwierige Stellen geben wird. Miss die Steilheit heraus und konsultiere die Reduktionsmethode. Falls du nicht im grünen Bereich bist, frage dich, ob man die Stelle dennoch passieren kann oder ob du besser eine Alternativtour planst. Kann die im Lawinenbulletin angegebene Hauptgefahr für deine Tour ein Problem darstellen? Wie werdet ihr vorgehen und wann wird ein Verzicht angebracht sein? Welche Varianten hast du vor Ort, wenn eine Stelle für euch nicht passierbar ist?

Touren und Zeitplan. Wie lange dauert die Tour gemäss Gebietsführer und deiner Einschätzung? Plane so, dass du über Zeitreserven verfügst. Frage dich, ob alle Teilnehmer den Schwierigkeiten gewachsen sein werden und ob euer Material zur Tour passt. Kontrolle. Gehe die Tour im Kopf nochmals durch und überlege dir, was alles schiefgehen kann. Was kannst du dagegen unternehmen? Hast du ein gutes Gefühl, wenn du an die Tour denkst? Wenn nicht, warum?

Checkfragen Vorbereitung

Die Tour ist gut vorbereitet, wenn wir die folgenden Punkte mit «ja» beantworten können:

– Ich habe das Lawinenbulletin für morgen gelesen, kenne die Gefahrenstufe des Gebietes, die dazugehörige Höhenlage und Exposition und die zu erwartende Hauptgefahr.

– Der Routenverlauf ist mir klar. Ich habe ihn auf der Karte eingezeichnet und mir eingeprägt.

– Ich betrete keine Wildruhezonen und Wildschutzgebiete oder bleibe auf erlaubten Routen (vgl. «Wildruhezonen und Wildschutzgebiete» auf Seite 50).

– Die aktuellen Verhältnisse erlauben diese Tour voraussichtlich (Reduktionsmethode) und ich habe ein gutes Gefühl.

– Mein Tourenplan ist realistisch (Zeitplan, persönlichen Können, Ausrüstung)

– Ich habe die Schlüsselstellen gesucht, kenne die Entscheidungskriterien für Go or No Go. Ich habe eine gute Taktik für die Stelle (passend für alle Teilnehmer).

– Ich habe Alternativen überlegt und kommuniziert, falls die Tour nicht passt.

– Die Leitung der Gruppe ist klar geregelt. Alle Gruppenmitglieder sind informiert und motiviert.

32 Planen und Entscheiden im Winter

Konsequenzen bei Nichterfüllen

– Womöglich hast du die Tour nicht fertig geplant. Nimm dir diese Zeit, es ist wichtig.

– Allenfalls gibt es einen Widerspruch im Gefüge Verhältnisse – Gelände – Mensch. Geh diesem auf den Grund, sonst fehlt dir eine solide Basis für die Tour. Lässt sich der Zweifel nicht ausräumen, suche eine andere Tour.

– Allenfalls hast du Zweifel, weil die Verhältnisse oder das Gelände nicht klar sind. Plane Entscheidungspunkte und lege Entscheidungskriterien für einen Verzicht fest. Kommuniziere Alternativen (auch Verzicht).

Beurteilung vor Ort

Bei der Planung hast du Annahmen getroffen. Unterwegs überprüfst du diese mit den angetroffenen Gegebenheiten und ziehst die nötigen Konsequenzen.

Checkfragen vor Ort

– Die aktuelle Lawinensituation (kritische Neuschneemenge und Alarmzeichen) stimmt mit den Annahmen der Tourenplanung überein.

– Die heutige Hauptgefahr habe ich erkannt. Die Tour ist dieser Gefahr angepasst.

– Die Reduktionsmethode ergibt ein geringes Risiko für mein Vorhaben oder ich verfüge über Erfahrung, um auch bei erhöhtem Risiko unterwegs zu sein.

– Von den verschiedenen Varianten, die ich eingeplant habe, sind wir auf derjenigen, die am besten zum heutigen Tag passt.

– Die Teilnehmer sind so erfahren und fit, wie ich in der Tourenplanung angenommen habe. Dem heutigen Vorhaben sind sie gewachsen.

– Die Ausrüstung ist komplett, für das Vorhaben geeignet und funktioniert. Die LVS habe ich bei Tourbeginn kontrolliert.

Konsequenzen bei Nichterfüllen

– Vorsicht, du hast einen gewichtigen Faktor gefunden, der die Tour in Frage stellt. Kommuniziere deine Zweifel. Weiche auf eine einfachere Variante aus oder setze jetzt einen verbindlichen Entscheidungspunkt. Hat sich bis dort das Blatt nicht zum Besseren gewendet, weiche aus oder verzichte.

– Wo liegt der Zweifel? Überlege dir Entscheidungskriterien und suche Informationen, die den Entscheid abstützen. Kommuniziere deine Bedenken.

33 Planen und Entscheiden im Winter

Lawinenniedergang – Rettung

Verhalten der Erfassten

Versuchen, aus dem Lawinenbereich herauszufahren, ansonsten Stöcke loslassen, evtl. Bindung öffnen (selten möglich). In der Lawine Knie gegen die Brust ziehen und Arme vor das Gesicht halten. Kämpfen, kämpfen!

Verhalten der Nichterfassten

– Lawinenniedergang und erfasste Personen (Verschwindepunkt) genau beobachten.

– Übersicht gewinnen, nachdenken, handeln; eigene Sicherheit beurteilen, Folgeunfälle vermeiden.

– Alarmierung: Zeitpunkt bewusst wählen! Opfer muss vor allem atmen können, also primär bergen! Bei mehreren Opfern oder Verdacht auf tiefe Verschüttung genug Helfer sofort alarmieren.

– Primärsuchbereich festlegen (in Fliessrichtung unterhalb des Verschwindepunktes).

Suchstreifenbreite: Geräte mit Analogton mind. 40 m; digitale Geräte gemäss Hersteller

36

– Nicht benötigte LVS ausschalten. Sofort Suche mit Aug und Ohr und gleichzeitig Suche mit LVS.

– Punktsuche mit Sonde (genaue Ortung mit LVS kaum möglich).

– Gezielt schaufeln, grosszügig, V-förmig graben.

– Sobald LVS-Suche abgeschlossen ist, alle LVS wieder auf SENDEN.

– So rasch als möglich Kopf und Brust freilegen, Atemwege freimachen, Kontrolle, ob Atemhöhle vorhanden (Atemwege voll mit Schnee = keine Atemhöhle).

– Beatmen (Mund zu Nase), bei Kreislaufstillstand gleichzeitig Herzmassage.

– Wiederbelebungsmassnahmen ausführen, bis ein Arzt den Patienten übernimmt.

– Schutz vor weiterer Auskühlung, Bewusstlosen-Lagerung. Intensive Überwachung und Betreuung.

– Schonender Abtransport mit dem Helikopter.

Luftrettung

Annäherung an den Helikopter erst bei stillstehendem Rotor. Ein- und Aussteigen bei laufendem Rotor nur in Begleitung eines Besatzungsmitglieds und immer mit Sichtkontakt zum Piloten.

Gefahren Landeplatz. Keine losen Gegenstände liegen lassen, Vorsicht mit Skis, Sondierstangen usw.

37 Lawinenniedergang –

Rettung

Abfall und natürliche Bedürfnisse

Lass nichts zurück als deine (vergänglichen) Fussspuren … Bitte Abfall wieder mit ins Tal nehmen, denn liegen gelassener Abfall schmälert das Naturerlebnis, kann Wildtiere verletzen und verrottet nur langsam (Taschentuch: 3 Monate, Kaugummi: 5 Jahre, Glas: 4000 Jahre). Am besten den Abfall bereits vor der Tour minimieren, z. B. durch Benutzen von Mehrwegbehältern. Auch empfiehlt es sich, vor der Tour das stille Örtchen aufzusuchen. Im Fall der Fälle: Gebührenden Abstand zu Gewässern einhalten, die Exkremente vergraben oder wenigstens mit Steinen bedecken und Klopapier verbrennen (ausser bei Brandgefahr). Im Winter bei der Standortwahl daran denken, dass der Schnee im Frühling wieder schmilzt – und daher z. B. die unmittelbare Umgebung von Alphütten meiden.

Naturerlebnis

… nimm nichts mit als deine Eindrücke Bergsport lebt wie kaum eine andere Sportart vom Naturerlebnis, und je mehr man über die alpine Natur und Umwelt weiss, desto mehr kann man unterwegs auch wahrnehmen und sehen. Viel anschauliches Wissen zu Naturphänomenen, denen wir in den Alpen begegnen, vermittelt z. B. das vom SAC mitherausgegebene Buch «Lebenswelt Alpen».

40 Umweltfreundlich unterwegs

Wintertouren mit Rücksicht auf Wildtiere

Naturverträglichkeitsprüfung

Der SAC engagiert sich für einen naturverträglichen Bergsport. Sämtliche in diesem SAC-Skitouren-Führer beschriebenen Routen wurden vor der Publikation mit den zuständigen kantonalen Behörden auf Naturverträglichkeit geprüft und weisen zur Zeit der Veröffentlichung keinen Konflikt mit geltenden Wildschutzbestimmungen auf. Da Wildruhezonen jederzeit neu ausgeschieden oder überarbeitet werden können, beachte man aktuelle Informationen unter respektieredeine-grenzen.ch sowie Tafeln vor Ort.

Konfliktfeld

Glitzernde weisse Pracht, strahlendes Licht, stiebender Pulverschnee – die Faszination und Schönheit der winterlichen Berge ist vielfältig. Doch der Bergwinter hat auch harte Seiten wie Sturm, Kälte und kurze Tage. Wir Menschen sind nur einige Stunden im Freien und schützen uns mit der neuesten Ausrüstung. Anders die Alpentiere – für sie ist der Winter die härteste Zeit des Jahres. Die Durchschnittstemperatur auf 2500 m beträgt zwischen Dezember und Februar –7 °C, Nahrung ist spärlich vorhanden, die Fortbewegung im Schnee zehrt an den Kräften, und Lawinen sind eine zusätzliche Gefahr. Dennoch findet bei vielen Alpentieren die Paarung im Winterhalbjahr statt. Nur so kommen die Jungtiere im Frühling/Frühsommer zur Welt und haben eine Chance, sich im kurzen Bergsommer zu entwickeln – und den nächsten Winter zu überleben.

Als Wintersportler sollten wir eine Schwächung der Wildtiere durch Flucht und Stress möglichst vermeiden und ihre Lebensräume respektieren. Hier gilt es einerseits Wildruhezonen und Wildschutzgebiete zu berücksichtigen. Aber auch ausserhalb dieser Gebiete können wir mit freiwilligen Massnahmen gezielt Rücksicht nehmen – wenn wir die faszinierenden Lebensgewohnheiten der Alpentiere kennen.

41

Tiere im Bergwinter

Alpentiere haben verschiedene Strategien, um den Bergwinter zu überdauern: Zugvögel (wie Steinrötel oder Alpensegler) und Schmetterlinge (z. B. Admiral, Distelfalter) ziehen in südlichere Breiten, gewisse Säugetiere (z. B. Braunbär, Murmeltier oder Siebenschläfer) halten Winterschlaf in einer Höhle, und Amphibien und Reptilien verfallen in Winterstarre. Diejenigen Alpentiere wie Gämse oder Birkhuhn, welche die kalte Jahreszeit ungeschützt im Freien verbringen, können ebenfalls nur durch geschickte Anpassung überleben.

Anpassungsstrategie Beispiel

Energie sparen durch Reduktion der Aktivitätsphasen (v. a. bei Dämmerung aktiv) Praktisch alle Tiere Absenkung der Temperatur in den Extremitäten (auf 12 bis 15 °C) in Ruhephasen Hirsch, Reh Passives Aufwärmen des Körpers durch morgendliches Sonnenbad Steinbock Wechsel in wärmeres Winterfell Gämse, Steinbock, Schneehase Wechsel zu weisser Tarnfarbe Schneehuhn, Schneehase «Schneeschuhe» wachsen lassen Befiederte Füsse der Raufusshühner (Schnee-, Birk-, Auerhuhn), Schneehase Schutz des Gebirgswaldes aufsuchen Gämse, Hirsch, Schneehase Ruhen in gut isolierender Schneehöhle Schnee- und Birkhuhn (v. a. nordseitig, im pulvrigen Schnee)

Magen auf faserreiche Nahrung umstellen (getrocknetes Gras, Flechten, Zweige, Rinden)

Hirsch und Gämse, Steinbock Nahrungsmitteldepots anlegen Tannenhäher (mehrere Tausend verschiedene Depots, ca. 80 % werden wieder gefunden!)

Tierportraits

Auf Wintertouren begegnet man nur wenigen Alpentieren, oft aber ihren Spuren. Nebst Trittsiegeln (einzelne Fussabdrücke), Fährten oder Flügelabdrücken sind dies auch Losung (Kot), Frass- und Scheuerspuren, Haare, Federn, Bauten und Rufe. Spuren verraten viel über das Leben der Tiere, ohne dass diese sichtbar sind. Auf den folgenden Seiten werden die bezüglich Wildtierschutz im Winter wichtigsten Tiere vorgestellt; ihre ungefähren Lebensräume sind in der Grafik auf Seite 48 schematisch ersichtlich.

42 Wintertouren

mit Rücksicht auf Wildtiere

A Federkleidwechsel Sommer (Brauntöne) – Winter (weiss); ca. 35 cm gross; «knarrender» Ruf.

B Oberhalb der Waldgrenze, gerne in gut strukturiertem Gelände; im Winter oft auf Futtersuche an freigeblasenen Grasrücken.

C Triebe, Knospe, Samen und Beeren von Zwergsträuchern und Alpenkräutern

Hahn glänzend blauschwarz, ca. 40 cm gross; Henne braun gebändert und etwas kleiner; leicht gegabelter Schwanz.

Bereich der oberen Waldgrenze; angewiesen auf reiche Zwergstrauchvegetation; im Winter vor allem in Nordlagen.

Blätter, Knospen und Früchte von Heidel- und Moosbeeren sowie Alpenrosen

D April – Mai April – Mai

E Juni – August, 5 – 9 Junge Mai – Juli, 6 – 10 Junge

F 12 000 – 15 000 Paare; nicht gefährdet 7500 – 10 000 Paare; potenziell gefährdet

4 –5 cm 2 cm bis 6.5 cm

2 cm

H

A Merkmale B Lebensraum C Nahrung D Balz- / Brunftzeit E Setz- / Brutzeit, Jungtiere

F Bestand Schweiz, Gefährdung G Trittsiegel und Losung H Fährte

43

Wintertouren

mit Rücksicht auf Wildtiere

Schneehuhn Lagopus mutus

Birkhuhn Tetrao tetrix

G

A Eindrücklicher, 60 – 85 cm grosser Vogel; Hahn grauschwarz mit dunkelgrüner Brust, Henne kleiner und in brauner Tarnfärbung.

B Waldtier, bevorzugt lichte, strukturreiche Wälder des Juras und der Alpennordseite.

Etwas kleiner als der Feldhase, mit kürzeren Ohren (Kälteschutz); dreimaliger Fellwechsel pro Jahr, im Winter reinweiss.

Offene Bereiche oberhalb Waldgrenze, im Winter auch im lichten Wald; gräbt Schneelöcher für Schutz und Nahrungssuche; nachtaktiv.

C Nadeln, Triebe, Knospen, Beeren Kräuter, Gräser und Knospen, im Winter auch Baumrinde und Wurzeln

D März – Mai erstmals März – April E Mai – Juli, 7 – 11 Junge erstmals Mai / Juni, 2 – 4 Junge; max. 3 Würfe

F 450 – 500 Hähne; stark gefährdet ca. 14 000 Tiere; nicht gefährdet G H

bis 8 cm 2 cm bis 6.5 cm 2 cm

A Merkmale B Lebensraum C Nahrung D Balz- / Brunftzeit E Setz- / Brutzeit, Jungtiere

44 Wintertouren

Rücksicht auf

mit

Wildtiere

Auerhuhn Tetrao urogallus Schneehase Lepus timidus

Massig-gedrungen, 70 – 95 cm Schulterhöhe, Geissen etwas kleiner und zierlicher; raues, fahl- bis ockerbraunes Fell; Böcke: bis 1 m lange Hörner mit Knoten, Geissen: glatter und kürzer.

Mittelgross, mit kontrastreicher Kopfzeichnung und hakenförmigen Hörnern; Wechsel zwischen hellerem Sommer- und dunklerem, wärmerem Winterkleid.

Steilhänge mit Felspartien und lockeren Waldbeständen; im Winter bis in die Talböden, aber auch hoch oben an Sonnenhängen. Gras, im Winter auch Polsterpflanzen und Holzgewächse Gräser, Kräuter, Blätter, im Winter Triebe von Bäumen und Sträuchern, Flechten, Moose (Magenumstellung) Dezember – Januar November – Dezember Juni, 1, selten 2 Junge Mai – Juni, 1, ausnahmsweise 2 Junge ca. 14 000 Tiere; nicht gefährdet ca. 90 000 Tiere; nicht gefährdet F Bestand Schweiz, Gefährdung G Trittsiegel und Losung H Fährte

1600 – 3200 m, gerne in felsigen Hängen; im Winter tiefer an sonnenexponierten Hängen, teilweise bis unter die Waldgrenze.

45

Wintertouren mit Rücksicht auf Wildtiere

Steinbock Capra ibex Gämse Rupicapra rupicapra

7 –10 cm 2 cm bis 6 cm 2 cm

Reaktion auf Begegnungen mit Menschen

Wer kennt nicht die Gämsen, die uns im Aufstieg aus Distanz beinahe gleichgültig beobachten, oder die Dohlen, die einem auf dem Gipfel aus der Hand fressen? Gewöhnung ist vor allem dort möglich, wo die Präsenz des Menschen gleichartig, konstant und häufig ist – und damit für die Tiere kalkulierbar.

Sensitivierung statt Gewöhnung

Aber auch das Gegenteil der Gewöhnung kommt vor – die Sensitivierung (empfindlicher werden): Tiere flüchten auf immer grössere Distanz oder geben den Standort ganz auf. Weshalb kennt man die Gewöhnung von Tieren an den Menschen, kaum aber die Sensitivierung? Meistens bemerkt man die heftige Reaktion der Tiere gar nicht, weil sie sich erschreckt ducken und erst in letzter Sekunde flüchten, oder weil sie schon geflüchtet sind, bevor man sie entdeckt hat.

Reaktion auf Störungen

Unerwartete Störungen lösen Stress aus: Der Puls erhöht sich (bei Fluchttieren) oder erniedrigt sich (bei Tieren, die sich auf ihre Tarnung verlassen), und Stresshormone werden ausgeschüttet.

Beispiel:

Bei der Annäherung eines (potenziellen) Feindes verharrt ein Birkhuhn so lange wie möglich regungslos in der schützenden Schneehöhle. Dabei fällt der Puls abrupt von 150–200 auf 75 – ihm bleibt vor Angst also förmlich das Herz stehen! Dadurch werden körpereigene Geräusche herabgesetzt und die Umweltwahrnehmung gesteigert. Erst bei sehr geringer Distanz der Gefahrenquelle reagiert es mit einer enormen Zunahme von Herz- und Atemfrequenz als Vorbereitung für einen «Blitzstart».

Weil viele Tiere im Winter ihren Stoffwechsel stark drosseln (um Energie zu sparen), wirken sich häufige Fluchten besonders negativ auf die Energiebilanz der Tiere aus. Mögliche Folgen sind ein geringerer Fortpflanzungserfolg, Krankheit oder der Erschöpfungstod.

Beispiele:

Wenn das Birkhuhn die isolierende Schneehöhle blitzartig verlassen muss, verliert es durch Anstrengung und Wärmeverlust überlebenswichtige Energie. Auch Fluchten von Hirsch, Gämse oder Steinbock sind mit hohem Energieaufwand verbunden – insbesondere im Hochwinter bei tiefem Schnee.

46 Wintertouren mit Rücksicht auf Wildtiere

Wintertouren mit Rücksicht auf Wildtiere

Bei wiederholter Störung verlassen Wildtiere ihre Einstands-, Futter-, Balz- oder Nistplätze. Dies kann zu Schäden in ihren Zufluchtsorten und zu Konkurrenz mit anderen Tieren führen.

Beispiele:

Im Hochwinter ist der Druck auf Nahrungsgebiete im Wald durch die hohen Schalenwildbestände hoch, und der Wildverbiss insbesondere durch den Hirsch ist für die Verjüngung des Schutzwaldes problematisch. Bei häufiger Störung ziehen sich auch Gämsen von offenen Äsungsflächen in weni-ger geeignete, tiefer gelegene Waldgebiete zurück, wo sie ebenfalls vermehrt Verbissschäden anrichten. Das Auerhuhn lebt in lichten, strukturreichen Wäldern, deren Fläche in den vergangenen Jahrzehnten stark abgenommen hat (und nun wieder gefördert wird). Regelmässige Störung in diesen selten gewordenen Lebensräumen kann zur Aufgabe von Balzplätzen führen und damit die Fortpflanzung gefährden.

47

Wie verhalten wir uns rücksichtsvoll?

Neben der Berücksichtigung von Wildruhezonen und Wildschutzgebieten ist hier auch freiwillige Rücksicht wichtig – damit eben auch weniger zusätzliche Verbote notwendig sind.

Trichterprinzip & Co

Das Trichterprinzip veranschaulicht die Anpassung unseres Bewegungsspielraumes im Gelände, mit welcher wir auf unseren Touren Rücksicht auf Wildtiere nehmen können.

Wildtiere halten sich im Winter dort auf, wo sie Nahrung finden und geschützt sind. Oberhalb der Baumgrenze sind dies nur selten die schneereichen Hänge, sondern felsige und schneefreie Flächen (Schneehuhn, Steinbock, Gämse). In dieser Höhenlage können wir uns weitgehend frei bewegen.

An der oberen Waldgrenze (Birkhuhn) und im Wald (Auerhuhn, Rothirsch, Gämse) sind dagegen für viele Wildtiere die Lebensbedingungen im Winter vorteilhaft. Je mehr man sich dem Wald von oben nähert, desto kleiner sollte darum – wie bei einem Trichter – unser Raumanspruch werden.

48 Wintertouren mit Rücksicht

auf Wildtiere

Den Wald auf Wegen, Forststrassen und bezeichneten Routen queren und sich nicht entlang der Waldränder aufhalten. Gebüsche und Baumgruppen umgehen.

Weitere Tipps

– Sich möglichst ruhig verhalten

– Beim Befahren einer neuen Geländekammer Tempo drosseln, Ausschau halten und allfällige Wildtiere aus der Distanz beobachten. Den Tieren ausweichen und ihnen genügend Zeit lassen, sich in Ruhe zu entfernen.

– Erhöhte Vorsicht in der Dämmerung. Viele Tiere sind im Schutz des schwachen Lichtes am Fressen.

– Im Frühjahr während der Balzzeit (Raufusshühner) und Setzzeit (Schalenwild) besonders Rücksicht nehmen

49 Wintertouren

mit Rücksicht auf Wildtiere

Wildruhezonen und Wildschutzgebiete

Zum Schutz von Wildtieren und Wald haben die Behörden Wildruhezonen und Wildschutzgebiete ausgeschieden. Diese unterscheiden sich in Schutzstatus (Verbindlichkeit), Schutzbestimmungen und Schutzzeit.

Wildruhezonen (WRZ)

Wildruhezonen werden von den Kantonen (z. B. in NW, OW) oder Gemeinden (z. B. in GR, LU) festgelegt und schützen wildlebende Säugetiere und Vögel vor übermässiger Störung durch Freizeitaktivitäten. In rechtsverbindlichen Wildruhezonen gilt im Winter ein Betretungsverbot oder eine Einschränkung auf erlaubte Wege und Routen. Daneben gibt es empfohlene Wildruhezonen.

Wildschutzgebiete (Eidgenössische Jagdbanngebiete EJBG)

Eidg. Jagdbanngebiete schützen und fördern wildlebende Säugetiere und Vögel und ihre Lebensräume. Neben der Jagd ist seit 1991 auch Wintersport «ausserhalb von markierten Pisten, Routen und Loipen …» eingeschränkt: Zelten und Campieren ist untersagt, und Hunde sind im Wald an der Leine zu führen. Es ist wichtig, dass man bereits vor der Tour überprüft, ob die geplante Route durch ein solches Gebiet führt. Wenn ja, so hält man sich an erlaubte Wege und Routen. Planungsinstrumente sind:

– Tourenführer des SAC: Die in diesen Tourenführern publizierten Routen in Wildruhezonen oder Wildschutzgebieten gelten als erlaubte Routen (zum Zeitpunkt der Veröffentlichung).

– Schneeschuh- und Skitourenkarten von swisstopo: Diese zeigen die bestehenden Wildruhezonen und Wildschutzgebiete inklusive erlaubter Routen. In der Regel werden die Karten alle sechs Jahre überarbeitet.

– Kartenportal zu Wildruhezonen und Wildschutzgebieten (respektiere-deinegrenzen.ch/karte). Dieser Datensatz wird mindestens jährlich aktualisiert und bietet das aktuellste Tool.

Übrigens: Als Schützer und Nutzer der Bergwelt unterstützt der SAC zwar das Instrument der Wildruhezonen, diese sollen jedoch verhältnismässig und breit abgestützt sein. Im Einzelfall setzt er sich auch konsequent für den freien Zugang ein. Um rechtzeitig mitwirken zu können, ist es wichtig, dass Bergsportler geplante Einschränkungen in ihrer Region genau verfolgen. Die SACGeschäftsstelle ist auf Hinweise angewiesen, leistet gerne fachliche Unterstützung und vermittelt Kontakt zu Behörden.

50 Wintertouren mit Rücksicht

auf Wildtiere

mit Rücksicht auf Wildtiere

«Respektiere deine Grenzen»

Die Kampagne «Respektiere deine Grenzen» setzt sich für ein friedliches Nebeneinander von Mensch und Wildtier ein. Dabei stehen freiwillige Massnahmen und die Eigenverantwortung des Menschen im Zentrum.

Die vier Regeln der Kampagne zeigen, wie wir auf Wildtiere Rücksicht nehmen können.

1 Beachte Wildruhe- und Wildschutzgebiete Sie bieten Wildtieren Rückzugsräume.

2 Bleibe im Wald auf den bezeichneten Routen und Wegen So können sich Wildtiere an die Menschen gewöhnen.

3 Meide Waldränder und schneefreie Flächen Sie sind die Lieblingsplätze der Wildtiere.

4 Führe Hunde an der Leine, insbesondere im Wald Wildtiere flüchten vor freilaufenden Hunden.

Kartenportal zur Information über Wildschutzgbiete und Wildruhezonen: respektiere-deine-grenzen.ch

51

Wintertouren

Internet-Adressen / Telefon-Nummern

Notfall

REGA

Tel. 1414 (im CH GSM-Netz und mit CH SIM-Karte) Tel. +41 333 333 333 (vom Ausland oder mit ausländischer SIM-Karte in der Schweiz) Sanitätsnotruf: Tel. 144 (im Wallis diese Nummer benutzen) Notruf Tel. 112

Wetter

Internet meteoschweiz.admin.ch / meteosuisse.admin.ch / meteosvizzera.admin.ch Alternative, insbesondere Niederschlag: meteoblue.com / meteocentrale.ch

Smartphone App: MeteoSwiss

Telefon 162 allgemeine Wettervorhersage (aktualisiert um 5:45, 8:45, 12:45, 17:45, 21:45 Uhr) aus dem Ausland + 41 848 800 162

Schweizer Alpenwetterbericht (neu um 16:00 Uhr; CHF 1.20 / Minute) 0900 162 138

Persönliche Wetterberatung (CHF 3.00 + CHF 1.50 / Minute) Deutsch 0900 162 333 Français 0900 162 666 Italiano 0900 162 999

Radio

SRF 1: Ausführlicher Wetterbericht täglich um ca. 6:50, 7:50, 12:20 und 16:50. Stündlich Bericht nach den Nachrichten.

TV

Wetterbilder morgens bis ca. 9 Uhr von Live-Kameras verschiedener Stationen. SRF 1: Ausführlicher Wetterbericht im Anschluss an die Tageschau um ca 19:55.

Livekameras diverse Websites, z. B. camscollection.ch, swisswebcams.ch, roundshot.com

52