25° Rivista di divulgazione culturale e artistica del territorio marchigiano | Sped. in a.p. - 70% - Filiale di Ancona

ISSN 1127-5871

ARTE | STORIA | ARCHEOLOGIA | LETTERATURA | SOCIETÀ | MUSICA | SCIENZE

Celebrato il Divin pittore a 500 anni dalla sua morte

Raffaello Magister dell’armonia Alla bellezza delle sue opere si contrappone un’Italia in guerra

NUMERO

70/71|2020 LUGLIO

L’editoriale

3

Una prova durissima reagiamo con saggezza

A

di Donatella Menchetti Presidente de Le Cento Città

Questa emergenza ci ha portato a riconsiderare i valori essenziali della vita con le sue precarietà e fragilità

l termine di questo anno di presidenza, vissuto con grande sofferenza e angoscia per la pandemia che ci ha così duramente colpito, vorrei offrire alcune considerazioni maturate durante le interminabili giornate di lockdown. Si è parlato molto su ogni mezzo di informazione, unici strumenti che in tempo di clausura permettevano il contatto con il mondo esterno. Virologi, epidemiologi, clinici, governanti, giornalisti, psicologi, educatori, opinionisti si sono prodigati in consigli, suggerimenti, linee guida, spesso contrastanti. Questa durissima prova ci ha portato a riconsiderare i valori essenziali della vita con le sue precarietà e fragilità. La storia non è mai scritta in anticipo. Ha tragitti imprevisti con sorprese inimmaginabili. E’ sempre stato così. Continuerà ad esserlo, nonostante i progressi della scienza e della tecnologia. Un susseguirsi di fioriture e declini. Ma noi , legati solo all’oggi, senza proiettarci oltre il domani, ce ne siamo dimenticati . Come sopravvivere a queste devastazioni ,a queste miserie? Ci vengono incontro i grandi maestri come Dante. ”State contenti umana gente al quia”, ossia fatevene una ragione, rimessi al mistero dell’Essere. E’ necessario dunque reagire con saggezza puntando sulla prevenzione, formazione, educazione, cultura, capacità. In questi giorni bui ho sentito spesso la metafora della guerra. Non solo per i numeri, spaventosi, ma anche per quello che sarà di noi, soprattutto dei

più poveri, quando ci troveremo con una economia decapitata. Dovremo ricostruire. Oggi la nostra società è quanto mai impreparata e divisa . Serve maggior umiltà e consapevolezza. Consapevoli che l’attuale rete ospedaliera non è in grado di affrontare simili emergenze se alle spalle non è strutturata una medicina territoriale preparata, efficiente, capillare. I tagli recenti andavano fatti in altre direzioni, incidendo maggiormente sulle spese, sulle speculazioni, sulle corruzioni, sulle clientele. Infine un pensiero ai nostri anziani nelle cosiddette “case di riposo”. Vecchi emarginati dalla società che vanno ad occupare le corsie di questi luoghi, per lo più non idonei a gestire le fragilità dell’anziano. lo hanno ampiamente dimostrato i contagi di questi mesi. Pensare, invece, che il contatto con i giovani è necessario non solo quando il vecchio ha bisogno, ma anche prima quando il bisogno non è impellente ed è magari reciproco. Era questo il dono più bello per gli insegnanti, dare sapere e ricevere vita. Educare e ringiovanire con i propri studenti. A conclusione di queste brevi riflessioni un pensiero di Pascal:” L’uomo non è che una canna, la più debole della natura, ma è una canna pensante. Non c’è bisogno che l’universo intero s’armi per schiacciarlo. Un vapore, una goccia d’acqua basta ad ucciderlo… Tutta la nostra dignità sta nel pensiero. E’ con esso dunque che dobbiamo rialzarci.” ¤

Il punto

4

Da venticinque anni il racconto delle Marche

V

di Franco Elisei Direttore de Le Cento Città

Nell'immagine, la copertina del primo numero della rivista pubblicata nel 1995

enticinque anni fa il primo numero. E da un quarto di secolo “Le Cento città”, edita dall’omonima associazione, continua a valorizzare le Marche, a ricordare i protagonisti della nostra regione, a promuovere l’identità di una realtà laboriosa, ricca di artisti, ma troppo spesso schiva di fronte ai riflettori della cronaca. Sarà la storia a riconoscerne le eccellenze. E “Le cento città” da venticinque anni ne ripercorre i segni e si impegna in iniziative culturali. Un percorso che ha visto all’opera autori di prestigio, professionisti di valore, nel solco tracciato dai suoi fondatori. Il professor Giovanni Danieli ebbe non solo l’intuizione ma anche la capacità di trasformare le idee in fogli che negli anni hanno ospitato saggi, riflessioni e articoli su arte, ambiente, scienze, letteratura ed economia di un territorio che merita attenzioni e progetti. E quale miglior occasione per celebrare i tanti anni di impegno intellettuale della rivista se non quella di rendere omaggio a Raffaello Sanzio, il divin pittore, nei suoi 500 anni dalla morte? Al “magister dell’armonia” Cento città ha voluto dedicare oltre 30 pagine con autorevoli firme. Di Raffaello si è scritto probabilmente tutto, noi abbiamo voluto leggerlo non solo tramite alcuni aspetti della sua arte e della bellezza delle sue opere, ma anche attraverso il contesto storico in cui viveva e nel corso dei secoli successivi. Ci siamo concessi una libertà: nell’ultima di copertina abbiamo voluto imitare il gesto di molti street artist, imponendo a Raffaello la mascherina

anti Covid. Non vuole essere un’operazione irriverente nei confronti del maestro del Rinascimento ma un tentativo di attualizzazione della rivista che non poteva mostrarsi distratta di fronte all’emergenza sanitaria che il mondo sta vivendo e che ha strappato alla vita anche due straordinari soci de Le cento città. Una pandemia affrontata su queste colonne con il consueto approccio scientifico. Ma anche sotto il profilo mediatico e dell’interpretazione artistica legata alla ricaduta sociale delle limitazioni. A comprendere i linguaggi dell’arte sono dedicate altre corpose pagine: da Caffè a Logli scomparso proprio recentemente, fino al suggestivo articolo in cui Piattella descrive l’arte di Licini. Un artista che racconta un altro artista. Straordinario. Ma spazio anche alle donne protagoniste della scuola come Maria Montessori o della società come la “Dama Bianca” nell’anniversario della morte di Fausto Coppi, ovvero ai personaggi dell’arte che hanno avuto e hanno un legame con le Marche: da Fellini che pensava ai “vitelloni” fanesi a Francesco Guccini che a Mondolfo ha trovato la sua metà. E tanto altro: restauri di residenze reali scoperte, ritrovamenti e voli. Non pindarici ma reali, dall’aeroporto di Fano che ci trasporta sulle ali della sua storia. Centoventiquattro pagine di articoli, riflessioni, analisi, ricerche che vanno ad aggiungersi alle migliaia di fogli raccolti e conservati in un quarto di secolo da Le Cento città. Il viaggio della conoscenza continua. ¤

Il ricordo | 1

5

Berardi uomo di cultura lottò per il suo “Atleta” INESAURIBILE L’IMPEGNO PER L’OPERA DI LISIPPO

P di Giovanni Danieli

Scrittore storico dell’arte amministratore anima del carnevale di Fano e tra i fondatori de Le Cento città

ersonaggio di vasta cultura e dai molteplici interessi, Alberto è stato docente, scrittore, opinionista, storico dell’arte e del teatro, critico letterario, animatore impareggiabile di riunioni e convegni, nonché uomo politico, schierato nelle file del glorioso Partito repubblicano d’antan, Assessore alla cultura, prima nel Comune di Pesaro poi nella Provincia di Pesaro Urbino, anima del Carnevale di Fano. De Le cento città è stato uno dei tre Padri fondatori insieme a Hermas Ercoli ed a chi scrive; è stato membro nel 1995 del Comitato promotore dell’Associazione e, al mio fianco, vice Presidente del primo Consiglio direttivo nel 1996; Presidente nel biennio 20002001, nell’aprile di quest’ultimo anno guidò il primo di una lunga serie di viaggi culturali che Le cento città annualmente organizzano; fu meta il Salento ed è a quella visita che si riferisce l’immagine fotografica di Romano Folicaldi nella quale Alberto offre alla padrona di casa ospitante la torta augurale dell’Associazione. Fu l’Uomo che, consapevole del depauperamento che eventi storici avevano indotto nel patrimonio artistico marchigiano, diede vita ad una serie di azioni per sensibilizzare l’opinione pubblica e tentare il recupero dei beni dispersi; tra queste il progetto strategico La tela

strappata ed i numerosi convegni che l’Associazione dedicò all’iniziativa, nel dicembre 95 a Fano, poi a Macerata nel 96, quindi a Pesaro nel 98, ancora a Fano nel 2007. Sempre teso a “ricucire” La tela strappata, già nel 95 costituì tra di noi un gruppo di lavoro guidato da Grazia Calegari di cui facevano parte l’indimenticata Silvana Mariotti e Graciela Galvani Rocca, gruppo che preparò una serie di proposte operative coronate da buon successo. Altro esempio di questo suo impegno per la salvaguardia del nostro patrimonio artistico fu la sua lunga inesauribile azione in favore del recupero della statua di Lisippo casualmente rinvenuta nel tratto fanese della costa adriatica; questo impegno fu portato avanti per moltissimi anni sempre con molta determinazione sino a culminare nel 2007 nella presentazione di un Esposto alla Procura del Tribunale di Pesaro a nome della nostra Associazione; ne fu artefice Tullio Tonnini, avvocato di grido, in quell’anno nostro presidente oltre che amabilissima persona. Ed ancora, nella primavera del 2015 quando, in occasione del riconoscimento a Fano di Città culturale dell’anno, tenne un’appassionata relazione sul ritorno a casa del suo Atleta. Fu la sua ultima presenza tra noi. Alberto, personalità e insieme carisma, intelligenza e passione, lealtà ed amicizia. Scompare con Lui una delle menti migliori della Regione Marche. Siamo vicini a Luciana in questo momento in cui si sentirà improvvisamente così sola. ¤

Il ricordo | 2

6

Amodio non solo medico ma simbolo di umanità VITTIMA DEL COVID-19, UN VERO AMICO PER I PAZIENTI

U di Marco Belogi

Sempre sorridente e di profonda ironia Amante della storia della medicina aveva collezionato strumenti radiologici del primo Novecento

n addio fugace ma intenso, anche a nome di tutti i soci de Le Cento Città, è stato quello a Carlo Amodio dal bordo della strada che l’avrebbe portato al cimitero di Sant’Ippolito, paese di origine di Donatella. Attimi rubati in tempo di pandemia. Meritava di più! Amico vero, collega prezioso, socio generoso, era giunto negli anni ‘80 nelle Marche dalla cittadina pugliese di Rutigliano appena conseguita la specializzazione in radiologia e da questa nostra terra non si era più allontanato.

desiderio di conoscenza a tutto campo. Amava soprattutto la storia, anche quella della medicina, tanto marginale nella società odierna. Con questa passione aveva recuperato nelle varie sedi ospedaliere non più attive, come Mondolfo, Mondavio, Pergola, apparecchi radiologici del primo Novecento le cui foto sono inserite nella mia pubblicazione sulla Storia dell’Ospedale Santa Croce. Compatibilmente con i suoi fitti impegni professionali, spesso era presente alle nostre uscite mensili, interessato alle

Mondavio, Fossombrone, Fano sono gli ospedali in cui ha diretto in modo esemplare e moderno la radiologia. Al sapere medico ha saputo da subito coniugare una profonda e simpatica umanità, tanto da essere chiamato per nome dai suoi pazienti. Sempre disponibile alle richieste degli ammalati, conosciuto e stimato per i suoi meriti professionali, partecipava attivamente anche alla vita sociale della città. Da oltre un decennio era entrato con entusiasmo nella nostra associazione per il suo

bellezze della nostra Regione, sempre sorridente con la sua profonda ironia. Per questa sua umanità al suo letto sono accorsi molti colleghi, che si sono prodigati in modo encomiabile nella cura delle complicanze di questa maledetta infezione virale. Purtroppo sono risultate vane le nostre speranze! Carlo lascia un grande vuoto e un ricordo indelebile. In questo triste momento ci sentiamo tutti vicini alla nostra presidente Donatella e alla sua famiglia. ¤

Argomenti

7

Sommario 11

La pandemia | 1

Covid, cause ed effetti Oltre 180 Stati coinvolti DI GIORGIO SCALISE

15

La pandemia | 2

Epidemie nella storia morti e fosse comuni DI GIORGIO SCALISE

17

La pandemia | 3

Le parole della guerra contro il nuovo nemico DI FRANCO ELISEI

19

La pandemia | 4

La street art reagisce “Je ne suis pas un virus” DI FEDERICA FACCHINI

22

Le donne protagoniste | 1

Montessori “rivoluzionaria” ha reso il bambino protagonista DI PAOLA CIMARELLI

26

Le donne protagoniste | 2

“Dama bianca” sfida alle leggi morali DI SIMONETTA MARFOGLIA

31

Il cinema

Fano e i suoi “Vitelloni” nei pensieri di Fellini DI MASSIMO PULIANI

35

La musica

Guccini marchigiano istruttore a Villa Marina DI JACOPO ZUCCARI

Argomenti

8

Sommario 39

Il video

Spot Rai, atto d’amore per i versi de “L’infinito” DI CLAUDIO SARGENTI

42

L’anno Sanzio | 1

Raffaello, il trionfo dell’armonia Così la realtà diventa sublime DI GRAZIA CALEGARI

49

L’anno Sanzio | 2

Il mito di Raffaello nella letteratura DI NANDO CECINI

55

L’anno Sanzio | 3

La mano di Raffaello nella predella di Fano DI DANTE PIERMATTEI

60

L’anno Sanzio | 4

Raffaello e l’incisione amore a prima vista DI LUIGI BENELLI

63

L’anno Sanzio | 5

Guerra “corta e grossa” negli anni di Raffaello DI RICCARDO PAOLO UGUCCIONI

73 74

L’anno Sanzio | 6

Scalpore per la vendita del disegno raffaellesco L’artista

Nell’Apocalisse piena di ironia ondeggia tutta l’anima di Caffè DI GRAZIA CALEGARI

Argomenti

9

Sommario 78

La scomparsa

La pittura lucida e visionaria di Logli DI ARMANDO GINESI

83

L’artista incontra l’artista

Angeli ribelli di Licini messaggeri cosmici DI OSCAR PIATTELLA

87

Le mostre

I paesaggi liciniani morbidi profili fermani DI DANIELA SIMONI

90

Le mostre

Oscar Piattella disgregazione e unità DI ALBERTO MAZZACCHERA

91

Il personaggio | 1

Cecco d’Ascoli, una vita tra scienza e mistero DI ALBERTO PELLEGRINO

97

Il personaggio | 2

In astrologia la chiave per svelare l'universo DI ALBERTO PELLEGRINO

99

Archeologia

Le strategie di caccia dei nostri antenati DI STEFANO FINOCCHI

101

Ritrovamenti

Baia della Scalaccia resti romani sommersi DI GAIA PIGNOCCHI

Argomenti

10

Sommario 105

Residenze reali

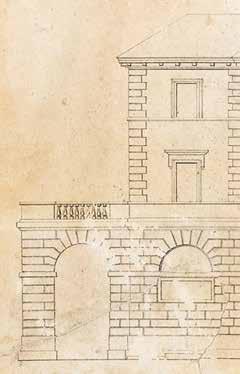

Il soggiorno breve di Girolamo Bonaparte DI FABIO MARIANO

109

La ricostruzione

La forza della devozione supera anche il sisma DI SERGIO PALMA

113

Consiglio regionale

Biblioteca, un forziere di cultura delle Marche DI CLAUDIO DESIDERI

116

Passato e futuro

Aeroporto di Fano, oltre un secolo sulle gloriose ali della storia DI STEFANO MASCIONI

121

Un frutto antico

Melograno, simbolo di feconditĂ e di morte DI MARCO BELOGI

123

Uno sguardo alla natura

Mirto, vigore agli atleti e bellezza agli egiziani DI ETTORE FRANCA

Illustrazione di Sergio Giantomassi

La pandemia | 1

11

Covid, cause ed effetti Oltre 180 Stati coinvolti I CORONAVIRUS ATTUALMENTE NOTI SONO ALMENO SETTE

I di Giorgio Scalise

l 2020, anno bisestile, ci ha portato l’ansia da Covid-19 (SARS-CoV-2 ). Userò sempre il termine ansia al posto di paura, perché mi sembra più razionale e meglio descrittivo. I Coronavirus (chiamati così per le punte a forma di corona che sporgono dalla loro superfice) che oggi conosciamo, sono almeno sette (i primi identificati fin dagli anni sessanta). Quattro di questi, i coronavirus comuni, (229 E, NL 63, OL 43, UKU 1 ) sono agenti di malattie respiratorie comuni del tratto respiratorio superiore (febbre con tosse, raffreddore, bronchiti etc.); tre invece sono i più recenti (SARS-CoV, che causa la nota

“Severe Acute Respiratory Syndrome”, Mers CoV causa della mortale “Middle East Respiratory Syndrome”, e infine il Covid-19 causa della presente epidemia. Questi tre ultimi possono causare gravi polmoniti virali, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale, CID; morte. Normalmente i Coronavirus si trovano negli animali,

mammiferi quali pipistrelli, cammelli, zibetti, pargolini, ma possono evolversi e passare all’uomo e da questo agli altri uomini. La provenienza del virus Covid-19 dai serpenti venduti a scopo alimentare nel mercato di Wuhan (insieme ad altri animali vivi selvatici) appare improbabile perché l’acido nucleico completo del virus non è stato ritrovato in quello dei serpenti, se non per piccole parti. Improbabile anche la creazione del virus e poi l’uscita voluta o per errore dai laboratori di Wuhan. La trasmissione da uomo a uomo avviene attraverso le goccioline di saliva che si creano starnutendo o tossendo, ma anche attraverso contatti diretti personali (ad esempio le mani non lavate ed infettate dalle goccioline di saliva) ed anche da contatti su superfici in cui il virus può sopravvivere anche 6-9 giorni. L’OMS sottolinea che il contagio da uomo a uomo avviene da un soggetto con sintomi (raffreddore, tosse, febbre), ma anche da soggetto portatore del virus , senza sintomi. La storia dell’epidemia da Covid-19 è iniziata nel Dicembre 2019 a Wuhan (città di 12 milioni di abitanti nella provincia di Hubei), quando il dottor Li Wenhiang, oculista, insieme ad altri sette medici, segnalò sui media una strana epidemia di gravi polmoniti virali nell’ospedale in cui lavorava. Avvicinato dalla polizia locale, fu minacciato ed arrestato per procurato allarme. Solo nei giorni seguenti, fu liberato, considerato un eroe e fatto tornare al suo lavoro in ospedale. Purtroppo il dottor Li Wenhiang contrasse il virus e morì nei primi giorni del

La pandemia | 1

12

IN ITALIA

Febbraio 2020 dopo una serie di false notizie sul suo stato di salute. Secondo uno studio molecolare dell’Università di Milano, in realtà il virus era già presente nella seconda metà di Ottobre e raddoppia-

Lo stato dove è scoppiata l’epidemia e quelli in cui si è diffusa, dovrebbero applicare le “raccomandazioni temporanee” indicate dall’OMS.

Data

Contagiati

07/02/20 21/02/20 23/02/20 02/03/20 03/03/20 09/03/20 10/03/20 20/03/20 04/04/20 30/04/20 05/05/20 10/05/20 16/05/20 14/06/20

3 2 Turisti cinesi e 1 italiano rimpatriato da Wuhan 1 A Codogno il paziente 0 forse tedesco proveniente da Monaco * 1.694 34 984 Lombardia, 263 Veneto, 285 Emilia Romagna, 38 Marche (Pu) ** 6.387 366 Tutta Italia zona protetta 10.149 631 41.035 3.405 124.630 15.362 Inizia una lenta diminuzione dei dati 205.463 27.962 *** 218.268 30.395 224.760 31.763 236.989 **** 34.345 Firmato contratto per vaccino italo-inglese (fine anno)

* ** *** ****

Deceduti

Zone rosse nel Lodigiano e a Vo Euganeo (Pd) Zone rosse in Lombardia e in 11 province (inclusa Pesaro e Urbino) Decreto libera Italia su misure economiche (Parziale riapertura: visite ai congiunti, onoranze funebri). Ritorno al lavoro di 4,5 milioni di lavoratori; cassa integrazione; sostegno alle famiglie; bonus 800 euro alle partite iva etc. L'Europa sospende il piano di stabilità; la Bce mette a disposizione fondi europei; Mes incondizionato; Coronabond In questo giorno solo 338 nuovi contagiati e 44 decessi

Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sporgono dalla loro superficie visibili al microscopio elettronico

va i contagi ogni 4 giorni. Intanto il 31 Dicembre 2019 la Commissione Municipale di Wuhan segnalava all’OMS il focolaio di polmoniti virali ad eziologia ignota ed il 9 Gennaio 2020 ricercatori cinesi identificavano il nuovo Coronavirus e rendevano pubblica la sequenza genomica. L’OMS dopo una prima valutazione di rischio globale moderato, il 30 gennaio dichiarava l’emergenza globale con rischio molto alto per la Cina e alto a livello globale. Benché i casi fuori dalla Cina non fossero molti al 30 gennaio, l’OMS invitava i paesi con sistema sanitario debole a prepararsi all’epidemia rinforzando i propri sistemi di prevenzione. Bisogna ricordare che l’emergenza sanitaria globale è un evento sanitario che rappresenta: • Un rischio per la salute anche di altri stati oltre a quello di partenza. • Richiede una risposta globale.

Seguire alla data odierna l’andamento dell’epidemia è molto difficile, perché i numeri variano di giorno in giorno e perché gli stati sono passati dalla segnalazione dei casi positivi a quelli più numerosi, anche dei soggetti con sintomatologia. Noi fermeremo l’osservazione al 14 Giugno 2020 (7.670.887 contagiati e 427.097 decessi nel mondo), cercando di arrivare a qualche conclusione a quella data. L’11 Marzo 2020 l’OMS, finalmente, dopo esitazioni i tipo economico, ha denominato l’evento in corso una pandemia,tenuto conto del coinvolgimento ormai di più di 100 stati. Impressionanti sono i 705 casi contagiati ed i 7 morti sulla nave da crociera con 3711 passeggeri (35 italiani) ancorata a Yokohama in Giappone in quarantena. Episodio concluso il 2 Marzo con l’ultimo sbarco del comandante italiano. Naturalmente all’epidemia è legata una grave crisi economica, collegata alla chiusura

La pandemia | 1

d) chi ha una infezione acuta delle vie respiratorie, dovrebbe stare a distanza di almeno uno o due metri e coprire gli starnuti e i colpi di tosse. e) ricoverare in rianimazione i casi gravi. f) ricoverare comunque i casi a media gravità per il pericolo di grave

IN CINA

Data

NELLE MARCHE

delle fabbriche, del turismo e degli scambi commerciali (L’inflazione in Cina a Gennaio è balzata al 5,7% annuo rispetto al 4,5% del Dicembre 2019. Al di fuori della Cina la General Motor americana sospenderà la produzione per mancanza di componenti provenienti dalla Cina, il prezzo del petrolio è diminuito del 25% per il minor consumo da parte della Cina. Per quanto riguarda il trattamento l’OMS segnala alcuni risultati, non scientificamente provati, con l’associazione Lopinavir/Ritonavir (farmaco contro l’HIV) e Remdesivir (farmaco contro l’Ebola), il Plaquenil (farmaco contro la Malaria), il Tacilizumab (farmaco per l’artrite reumatoide), l’eparina (per prevenire la CIC) ed altri ancora. Quindi l’unica terapia è quella di supporto con eventuale ricovero in rianimazione per i casi più gravi e con ossigenoterapia, antibiotici per le sovrapposizioni batteriche, reidratazione, cortisonici (?) tracheotomia (se necessaria ), eparina, terapia per eventuale insufficienza renale. E’ in corso una sperimentazione controllata con plasma iperimmune di soggetti guariti, i cui risultati sembrano promettenti. Non esiste attualmente un vaccino anche se se ne può prevedere la disponibilità tra 6 mesi-un anno. Perciò l’unico intervento utile è quello della prevenzione. L’OMS raccomanda in generale di: a) evitare il contatto stretto con soggetti affetti da infezioni respiratorie acute. (distanziamento sociale) b) lavarsi frequentemente le mani. (Possibilmente con soluzioni gelificate di Amuchina o alcool etilico al 96%) c) evitare contatti con animali selvatici o di fattoria.

13

Contagiati Deceduti

21/01/20 291 6 07/02/20 31.221 637 24/02/20 77.262 2.599 07/03/20 * 10/03/20 80.958 3.162 15/04/20 ** 30/04/20 83.944 4.512 16/05/20 84.038 4.637 14/06/20 84.335

Segnalato nuovo focolaio a Pechino

* **

La Provincia di Hubei verso 0 contagi Segnalati i primi casi di "ritorno" immediatamente circoscritti

Data

Contagiati Deceduti

27/2/20 05/03/20 08/03/20 10/03/20 24/03/20 30/04/20 10/05/20 16/05/20 14/06/20

3 0 479 13 * 394 18 2.736 231 6.247 906 6.493 958 6.642 982 6.758 ** 993

* **

Pu 1.371; An 751; Mc 368; Fm 139 Pu 2.490; An 1.805; Mc 1.010; Fm 431; Ap 281 Pu 2.650; An 1.830; Mc 1.056; Fm 455; Ap 287 Pu 2.727; An 1.853; Mc 1.092; Fm 455; Ap 289 Pu 2.754; An 1.875; Mc 1.133; Fm 469; Ap 290

Zona rossa la provincia di Pesaro-Urbino Nessun decesso, solo 4 nuovi positivi

peggioramento. g) rafforzare nei pronto soccorso le misure di isolamento per le infezioni respiratorie. h) utilizzare sempre mascherine e guanti nei luoghi ristretti e sui mezzi pubblici. In Italia dal 30 Gennaio 2020 sono stati interrotti i collegamenti aerei con la Cina, Hong Kong, Macao e Taiwan; negli aeroporti, anche interni, tutti i passeggeri sono sottoposti a controllo della temperatura con isolamento dei malati e monitoraggio dei contatti stretti nelle due settimane

Normalmente i coronavirus si trovano negli animali come pipistrelli cammelli, zibetti e pargolini

La pandemia | 1

Secondo uno studio molecolare dell’Università di Milano il virus in Cina sarebbe stato già presente a ottobre

14

successive all’arrivo. Inoltre è stato attivato il numero 1500 a cui rispondono sanitari formati per ogni tipo di domanda relativa Coronavirus. Un protocollo comportamentale è stato scritto e divulgato in comune dalla Società Italiana di Malattie Infettive e da quella dei medici di Medicina Generale. Viene sottolineato che la comunicazione corretta è fondamentale per esorcizzare la paura sociale inevitabile nella popolazione. Il caso sospetto segnalato dal medico di Medicina Generale dovrà essere avviato direttamente al reparto di Malattie Infettive, senza passare dal Pronto Soccorso. Per i contatti o per i famigliari del malato, è consigliato: 1) collocare il soggetto sospetto in camera singola, limitando il numero di assistenti e riducendo al minimo lo spazio condiviso. 2) l’assistente dovrà indossare la mascherina, lavarsi spesso le mani, evitare il contatto con i fluidi corporali del malato ed eliminare i materiali utilizzati dal malato per coprire i colpi di tosse o gli starnuti. 3) pulire le superfici toccate con candeggina (il virus può resistere sulle superfici per6 - 9 giorni) e lavare la biancheria in lavatrice a 60-90 °C. 4) Tutti i membri della famiglia vanno considerati contatti e mantenuti per almeno 14 giorni in isolamento. Attualmente l’OMS definisce caso sospetto un paziente con severa infezione respiratoria e/o con contatto con paziente

Covid-19 positivo o sospetto tale nei 14 giorni precedenti. Il contatto è chi assiste un caso di infezione da Covid-19 o è nella stessa classe del malato ,o ha viaggiato con lui o vive nella stessa casa. I contatti debbono essere seguiti per 14 giorni (forse 24) dalle autorità sanitarie, i loro movimenti limitati, le visite evitate e su di loro va effettuato il test di laboratorio (tampone faringeo e/o il test sierologico per la ricerca degli anticorpi). In conclusione: la nuova infezione da Covid-19 si caratterizza per: a) alta diffusibilità per via aerea e per contatto b) gravità della sintomatologia che richiede il ricovero ospedaliero c) la mortalità grave d) la riduzione dei nuovi casi testati in Cina contrasta con la comparsa di nuovi focolai a Pechino I provvedimenti da prendere attualmente sono: 1) Prevenire la diffusione e limitare il passaggio da uomo a uomo (anche mediante la App immuno Covid sul telefonino, i contatti con contagiati, il lavaggio frequente delle mani) 2) Identificare ed isolare al più presto i nuovi casi 3) Identificare e ridurre i casi con trasmissione da animali selvatici 4) Identificare un trattamento efficace e al più presto un vaccino 5) Diffondere notizie veritiere ed evitare la disinformazione 6) Ridurre l’impatto economico attraverso interventi multisettoriali. ¤

La pandemia | 2

15

Epidemie nella storia morti e fosse comuni STESSE CRITICITÀ NEL TEMPO: POCHI LETTI E SANITARI

di Giorgio Scalise

In alto, un'immagine d'epoca con il soccorso di un ammalato

L’

epidemia da Coronavirus potrebbe essere paragonata a molte epidemie da virus influenzali avvenute nel ‘900. In realtà ci sono alcune differenze tra i due tipi di epidemie. Le epidemie da virus influenzali di ceppo diverso si sono manifestate nel ‘900 almeno 4 volte: La spagnola (sottotipo H1N1) così chiamata perché per prima segnalata dai giornalisti della neutrale Spagna,scoppiò negli anni 1918-1920,provocò dai 50 ai 100 milioni di morti (mortalità del 10-20%), causò morti soprattutto nei giovani adulti defedati da guerre, scarse condizioni igieniche e insufficiente alimentazione. La causa di morte principale fu la eccessiva risposta immunitaria (tem-

pesta citochinica). Gli anziani furono risparmiati perché protetti da anticorpi acquisiti in una precedente epidemia dell’800 causata dallo stesso virus. Originatasi nel Kansas (USA) fu diffusa in Europa dai soldati americani nell’estate e autunno del 1918. L’alta mortalità era anche legata alle sovrapposizioni batteriche non controllabili dagli inesistenti antibiotici. L’andamento nel 1918 fu caratterizzato da due ondate successive, La seconda più letale della prima, ma verso la fine del 1920 il numero dei nuovi casi cadde bruscamente e il virus perse virulenza e letalità in seguito a diverse mutazioni. L’asiatica (sottotipo H2N2) proveniva dalla Cina; scoppiò

La pandemia | 2

Dalla spagnola all’asiatica, dall’influenza di Hong Kong all’aviaria e alla suina In un secolo milioni di vittime

In alto, nel dicembre del 1918 veniva chiesto ai passeggeri di indossare le mascherine sui mezzi pubblici. Qui sopra, due donne a passeggio con il volto coperto

16

negli anni 1956-1958 e causò da 1 a 4 milioni di morti. L’influenza di Hong Kong (sottotipo H3N2) del 19681969 causò tra i 750.000 e 2 milioni di morti. L’influenza aviaria (sottotipo H5N1) del 1996-1997 si trasmetteva solo dal pollame all’uomo: furono uccisi milioni di polli! La suina (sottotipo H1N1) del 2009-2010 (dal Messico), si trasmetteva dal maiale all’uomo e causò circa 20.000 morti. Probabilmente trattandosi dello stesso virus della spagnola, si autolimitò per la presenza di immunità residua in molti soggetti anziani. Per le ultime 4 epidemie la mortalità fu ridotta in seguito all’introduzione del vaccino e al miglioramento delle cure. Da notare che le epidemie da virus influenzali possono avere anche due o tre ondate successive con mortalità crescente; in ciascuna ondata invece la mortalità è decrescente. La mortalità varia anche da regione a regione (per la spagnola in Europa poteva variare tra il 5-10%,ma in India raggiunse anche il 21,9%).In tutte le epidemie influenzali le conseguenze furono le stesse: carenza di posti in ospedale, di forniture ospedaliere e di personale medico ed infermieristico. I morti restavano insepolti o messi in fosse comuni. La popolazione manifestò sfiducia nelle istituzioni e prevalsero egoismo, illegalità e autoritarismo. Le gravi conseguenze economiche legate anche alla perdita di posti di lavoro si manifestarono per parecchi anni dopo. Il mondo scientifico si deve impegnare a prevenire le epidemie da virus influen-

zali con diversi interventi: 1) Vaccinazione o soppressione degli animali da cui originano i virus e vaccinazione delle persone che lavorano a contatto degli animali. 2) Misure di distanziamento sociale, isolamento, protezione con DPI delle persone. Limitazione viaggi e assembramenti. 3) Produrre un vaccino efficace tenendo conto che occorrono da 6 mesi ad un anno per sviluppare, sperimentare e produrre almeno un miliardo o più di dosi (tenendo conto che la massima risposta si ha con due dosi successive). 4) Anche senza ottenere una cessazione dell’epidemia occorre rallentarla con l’individuazione di farmaci antivirali, interventi sugli allevamenti degli animali da cui origina il virus, raccolta dati epidemiologici rapidi e loro elaborazione. Infine per sottolineare l’importanza della ricerca scientifica nella conoscenza delle pandemie virali, voglio riportare i successi di alcuni ricercatori americani su un report del CDC. Costoro sono riusciti a prelevare dai polmoni di “Lucy” (donna dell’Alaska, morta nella epidemia di spagnola del 1918,il cui corpo si era conservato perfettamente sotto i ghiacci) l’RNA del virus. Hanno sequenziato il virus e lo hanno ricostruito in condizioni di sicurezza, dimostrando che era di origini aviarie, causava nei topi le stesse alterazioni polmonari dei morti per spagnola e che la virulenza era legata alla particolare emoagglutinina non presente in nessuno degli altri virus influenzali. ¤

La pandemia | 3

17

Le parole della guerra contro il nuovo nemico ABUSO DELL´ALFABETO MILITARE NELLA SFIDA AL VIRUS

di Franco Elisei

E

mergenza, prevenzione, allarme, precauzione, psicosi e prudenza. Sono termini che si sono ripetuti quotidianamente nei giorni più critici della pandemia da Covid-19 in una escalation di notizie ma anche di contraddizioni e fake news con inevitabili reazioni a catena che hanno superato a volte la realtà scientifica e concreta dei fatti. Con il rischio che la percezione superasse la realtà stessa. E mai come in questi frangenti l’informazione si è assunta una responsabilità altamente professionale. Così pure le istituzioni, chiamate ad altrettanta delicata responsabilità. In questo contesto si è sviluppata un’altra particolarità: l’uso sempre più frequente di metafore belliche per descrivere la situazione pandemica. Si è parlato di ospedali in trincea, del fronte del virus, di economia di guerra, di medici al fronte, di eroi, di coprifuoco e di una lunga battaglia da vincere con tutte le armi disponibili, contro un nemico subdolo e sempre in agguato. Un vero e proprio bagaglio di termini che evocano conflitti bellici. Lo stesso appuntamento pomeridiano con la Protezione civile che sciorinava dati di decessi e contagi, assomigliava a un vero e proprio bollettino di guerra. La malattia stessa è apparsa come un atto di guer-

ra, dove emergeva la percezione negativa che chi cadeva diventava automaticamente un perdente, uno sconfitto, invaso dal nemico. Interpretazione ovviamente da rigettare. Ne è derivata una “infopandemia” che ha coinvolto anche leader politici e stimati virologi. Nell’ambito delle figure retoriche si è fatto uso a piene mani di metafora, enfasi e iperbole. “Siamo in guerra” è stata l’affermazione più usata. Lo ha scandito più volte il presidente francese Emmanuel Macron e lo ha ripetuto anche il governatore di New York Andrew Cuomo. Per Boris Johnson il virus era “un nemico insidioso che insieme possiamo battere”. Trump non è stato da meno: “Stiamo combattendo contro un nemico invisibile e vinceremo”. Lo stesso premier italiano Giuseppe Conte, ricordando Churchill, ha fatto riferimento all’ora più buia, richiamando l’Italia ad “essere unita”, e i cittadini a sventolare “orgogliosi il Tricolore”….“insieme, con forza e coraggio per sconfiggere questo nemico”. Un uso e abuso di figure retoriche, applicate con disinvoltura anche nelle cronache sportive, capaci di aumentare la drammatizzazione delle parole e di creare un immaginario collettivo che agisce sui comportamenti sia dei comunicatori che dei fruitori del messaggio. Il ricorso all’alfabeto militaresco innesca una forte capacità di mobilitazione. Ma anche di persuasione aumentando tensione e apprensione. Più forte era il monito e più diventava convincente la necessità di restare a casa, facendo leva maggiormente sull’aspetto irrazionale che su quello della

La pandemia | 3

La pandemia descritta come un atto di guerra con metafore che hanno drammatizzato la situazione

Nella pagina precedente, l'immagine iconica del periodo acuto della pandemia. Sopra i convogli militari destinati al trasporto funebre delle vittime del Covid 19

18

consapevolezza di ognuno. Le parole hanno un effetto immediato, emotivo che inducono a percezioni che spesso distorcono la realtà. I termini malattia, epidemia, contagio sono già metafore potenti. Più che linguaggio bellico forse erano necessari maggiori riferimenti alla solidarietà e responsabilità. L’uso delle parole giuste aiuta a comprendere meglio il fenomeno, altrimenti il messaggio diventa equivoco. E in guerra emerge sempre la tentazione di provvedimenti drastici e manovre restrittive al limite dei diritti. In guerra nessun

sacrificio è eccessivo. Dal concetto di conflitto nasce anche l’idea dell’altro come un nemico, che ha rischiato di diventare il potenziale untore. Non solo il virus. L’uso di un linguaggio esasperato porta ad alimentare la paura, rischia di scatenare sentimenti di intolleranza e di diffidenza più che di solidarietà. In un convegno con la presenza dell’allora inviata di guerra Giovanna Botteri chiesi se era possibile usare parole di pace per descrivere un conflitto. La risposta, a sorpresa, fu affermativa. Senza dubbi. E la pri-

ma parola che viene in mente è speranza. Da questa emergenza, alla fine, sono emersi diversi insegnamenti: quanto siano importanti le applicazioni tecnologiche, i concetti di prevenzione e revisione della politica sanitaria, in particolar modo dei presìdi di base e del rapporto tra i modelli pubblici e privati. E quanto serva più Europa. Non solo, è apparso evidente quanto pesi un miglior bilanciamento tra economia e salute, insieme, contro un altro virus, quello della burocrazia. E, non ultimo, quanto sia auspicabile il recupero di un tempo più a misura d’uomo. Guardare la realtà con occhi diversi a quelli dell’esclusivo profitto. Progetti che si legano emotivamente a quell’immagine di grande suggestione che ha rivestito molte pareti di ospedali: un angelo con la mascherina e camice che culla un’Italia fragile e in cerca di protezione. Più che una guerra è una sfida piena di sofferenza. Una sfida che vede la comunità scientifica e i media chiamati responsabilmente a divulgare conoscenza. Che permetta di prendere decisioni con la più ampia consapevolezza. Della guerra, in realtà, abbiamo visto immagini che la ricordano molto da vicino, come la mobilitazione dell’esercito, non in armi ma in ruoli di profonda solidarietà. Quei camion militari che custodivano le bare delle vittime del virus è stata un’immagine di solitudine e di morte da fermare il cuore, potente nella sua drammaticità. Della guerra, questo sì, è rimasta la paura di morire. E il dolore per chi non c’è più. ¤

La pandemia | 4

19

La street art reagisce “Je ne suis pas un virus” LA CREATIVITÀ COME VACCINO CONTRO LA SFIDUCIA

I di Federica Facchini

A Trastevere, ritratto di famiglia in gabbia fotografata da un panda in libertà (opera di Harry Greb)

l coronavirus ha sicuramente stravolto la quotidianità – in moltissimi casi anche la vita - di milioni di persone e nell’isolamento forzato dell’#iorestoacasa non è passato giorno senza che il pubblico sia stato inondato da un’esplosione tanto informativa quanto di intrattenimento, guidata prevalentemente dalla rete e dai social network. E in tempi così difficili anche il mondo della cultura contemporanea ha reagito e l’arte in particolare - che nei secoli si è trovata più volte ad attraversare guerre e pesti-

lenze - ancora una volta ha rivelato la sua capacità calzante di essere testimonianza, critica, rivelazione, a volte anche riproduzione stucchevole, ma malgrado tutto ha saputo donare un po’ di piacere e stimolare curiosità. E se la pandemia ha costretto le fiere, gli eventi, gli appuntamenti culturali ad essere

rinviati a data da destinarsi, in molti casi anche all’anno prossimo, a spegnere le luci sulle mostre (anche quelle di livello internazionale) sottratte agli sguardi del pubblico, negli ultimi due mesi musei e istituzioni culturali hanno prodotto un’ingente quantità di materiali virtuali, attraverso social e siti, offrendo approfondimenti, focus, incontri, mostre virtuali, lezioni, interviste, visite on line alle collezioni, documenti d’archivio, in alcuni casi davvero molto interessanti. Allo stesso modo gli artisti, anche in un momento storico come questo, in cui milioni di persone si sono dovute mantenere fisicamente separate, nell’individuale e soggettiva interpretazione della realtà hanno saputo trasmettere, comunicare, diffondere messaggi attraverso canali, modalità e linguaggi differenti, aprendosi a tutte le forme di espressione… più o meno consentite. Sì, perché mentre le strade erano vuote anche gli street artists hanno interpretato il Covid 19 con opere poetiche o irriverenti, romantiche o sarcastiche, che hanno tappezzato muri di tutte le città del mondo, e che per la loro originalità, ironia e intelligenza sono diventate virali. Messaggi di grande impatto emotivo che resteranno a memoria di una strana guerra combattuta da tutti, indistintamente. Ci sono tributi a medici e infermieri, ci sono baci blindati dalle mascherine, fumetti o famosi quadri del passato rivisitati in spirito da quarantena. Da New York (Tom Bob) a Los Angeles (Mr. Brainwash e Teachr1), da Amster-

La pandemia | 4

Il mondo della cultura contemporanea ha reagito alla pandemia con i suoi linguaggi e le sue diverse forme di espressione

In alto, il celebre "Bacio" di Hayez reinterpretato da TVBoy con mascherina e gel disinfettante in mano Qui sopra, Maupal, ridisegna Tom & Jerry con un monito di distanziamento fisico

20 dam (Fake) a Parigi (JR), da Londra (Lionel Stanhope) a Bristol (Bansky), da Glasgow (Rebel Bear), a Hamm, Germania (Kai ‘Uzey’ Wohlgemuth), da Copenaghen (Welinoo) a Mumbai (Tyler), da Venice Beach (Pony Wawe) a Teheran (Xamoosh) da Itu (Brasile, Eduardo Kobra) a Doheny, West Hollywood (Corie Mattie)… questi murales hanno voluto trasmettere all’unisono la forza, la speranza, il coraggio per aiutare le rispettive comunità ad affrontare una battaglia inaspettata. A Roma, era solo l’inizio di febbraio quando la poster artist Laika MCMLIV ha creato un'opera in via Principe Amedeo, che voleva essere un messaggio di solidarietà con la comunità cinese in Italia quando il coronavirus era ancora un problema solo in Cina, mentre in Italia in molti temevano ed evitavano le comunità e i negozi asiatici. Ritrae una donna cinese con il volto di una ristoratrice nota nel quartiere. Una scritta recita "C'è in giro un'epidemia di ignoranza... Dobbiamo proteggerci!!!". E, sul cartello,

"Je ne suis pas un virus", non sono un virus. Anche TVBoy, siciliano di nascita ma spagnolo di adozione, noto per i suoi lavori realizzati con stencil o stikers, a Milano già il 28 febbraio ha deciso di reinterpretare i

due protagonisti del celebre “Bacio” di Hayez (conservato all’interno della Pinacoteca di Brera) con mascherine e gel disinfettante in mano. Il lavoro non ha aspettato molto per essere vandalizzato, perché è stato rovinato nell’arco di 24 ore dalla sua realizzazione. Ancora a febbraio, l’artista aveva realizzato a Barcellona una reinterpretazione moderna della Gioconda di Leonardo. Raffigurata nell’atto di farsi un selfie, anche in questo caso il volto della Monna Lisa era coperto da una mascherina. Sulla cover dello smartphone era ben riconoscibile un logo che faceva riferimento al Mobile World Congress (MWC) – il più grande evento sulla telefonia mobile che si sarebbe dovuto svolgere a Barcellona a febbraio e cancellato a causa dell’emergenza sanitaria. Il murales, infatti, era stato battezzato “Mobile World Virus”. E successivamente nello stesso posto della Gioconda, il 13 marzo, lo stesso TvBoy ha

La pandemia | 4

messo l’immagine dello Zio Sam, personificazione degli Stati Uniti, ma con la bandiera dell’Europa sul cappello e la mascherina, sotto campeggia la scritta “I want you stay home”: voglio che resti a casa. “È un poster simile a quelli che pubblicizzavano il reclutamento di nuovi militari negli USA, spesso accompagnati al claim “Uniti restiamo in piedi, divisi cadiamo” ma TvBoy questa volta ha voluto parafrasarlo con un concetto diametralmente opposto: “Se siamo divisi restiamo in piedi, se ci uniamo cadiamo”. Ancora a Roma, ma a Trastevere, Harry Greb ha proposto Human Family: un ritratto di famiglia in gabbia, naturalmente con mascherine e a fotografare gli umani, per una volta davanti alle sbarre anziché dietro è un panda. A due passi dal Vaticano, Maupal ha creato un'opera che ha come protagonisti Tom & Jerry che si trovano a “Un metro” l’uno dall’altro, per dar rilievo ad un comportamento

21

che deve diventare un’abitudine per tutti i cittadini. A Padova AlessioB ha reso omaggio a tutto il personale sanitario che si è speso a rischio della propria salute per contrastare il virus, rappresentando una bella Wonder Woman che indossa il camice e la mascherina tricolore. E sempre sua quella con E.T. che invita a stare a casa. A Pompei invece dove vive e lavora Nello Petrucci, nella notte tra il 10 e l'11 marzo, su un muro nei pressi di un centro commerciale, è apparso Sweet Home, che ritrae i Simpson con mascherine davanti alla Tv per rilanciare l'invito a stare a casa (Stay Home). E questi sono solo una piccola parte rispetto ai tanti altri e di dimensioni maggiori che sono spuntati in giro per il mondo. Tutti con un unico obiettivo, quello di veicolare un messaggio di unione, conforto, ispirazione e speranza. L’arte come passione, come vaccino potente contro la disperazione e la sfiducia. ¤

In alto, una donna cinese disegnata a Roma da Laika MCMLIV con cartello emblematico Qui sopra, una bella Wonder Woman con camice e mascherina tricolore a Padova (AlessioB)

Le donne protagoniste | 1

A

di Paola Cimarelli

lla scuola elementare, il problema di matematica era il momento topico della competizione fra noi alunni. La maestra, che esprimeva una didattica piuttosto rigida e militaresca, derivata anche dalla frequentazione di un certo ventennio, ci spronava alla gara, quasi fosse una performance atletica. Ci distribuiva sulla superficie della grande classe, per non farci copiare, inginocchiati sul pavimento e appoggiati sulle piccole sedie usate come tavolino. Dalla dettatura del problema aritmetico alla sua risoluzione non passavano, in

media, mai oltre i cinque minuti. In sottofondo, c'erano le sue parole che scandendo i cognomi, ci spingevano uno contro l'altro per vincere la gara. Chi risolveva per primo il quesito scattava dalla sua posizione e correva alla cattedra per la correzione. Andavo bene in questa materia, ero nel gruppo degli "eletti", di coloro che a turno erano i vincitori. La soddisfazione era grande, il gusto della vittoria certificata da quel 10 in rosso sul quaderno, dal sentirsi parte di quelli erano per tutti i piÚ bravi. CosÏ come però era altrettanto amaro il sapore della sconfit-

23

Montessori “rivoluzionaria” ha reso il bambino protagonista SCIENZIATA, PEDAGOGISTA, EDUCATRICE E FEMMINISTA NATA 150 ANNI FA A CHIARAVALLE HA ELABORATO UN NUOVO PENSIERO DELL’INFANZIA

ta, da ricordare per il resto della giornata. Incupisce, da adulta, ripensare a tutto ciò, a questa educazione disfunzionale basata, fin dall'infanzia, sulla competizione invece che sulla collaborazione. L'opposto di quello che è il "metodo Montessori" in cui è il bambino al centro del progetto educativo che lo accompagna, lo affianca in uno sviluppo che parte dalla sua naturale curiosità, vero motore dell'apprendimento. Maria Montessori crea la sua rivoluzione culturale rendendo il bambino protagonista della sua crescita, riconoscendolo come persona.

Impensabile, talvolta ancor oggi, e avveniristico. Nel 2020 di Maria Montessori, nata a Chiaravalle, in provincia di Ancona, si celebrano i 150 anni della nascita, avvenuta il 31 agosto 1870. Fra le prime laureate in medicina in Italia, viene esaltata e criticata, allo stesso tempo, come cattolica, per le sue ipotetiche simpatie fasciste, ma forse soprattutto perché donna, innovatrice, femminista, coraggiosa. Scienziata, pedagogista ed educatrice, nella sua vita ha conosciuto anche il dolore di essere una madre che non vede crescere il suo bambi-

no, nato il 31 marzo 1898 dal forte legame sentimentale e professionale con Giuseppe Montesano. Le pressioni della famiglia, della madre Renilde in particolare, non lasciano spazio alle nozze sembra per non limitare la promettente carriera di Maria Montessori. Il piccolo Mario viene affidato ad una famiglia vicino Roma, dove i Montessori vivono. Maria continua ad occuparsi del bambino finché nel 1913 lo prende finalmente con sé ristabilendo il legame famigliare con il figlio che, negli anni, diviene anche uno dei suoi principali collaboratori. Mon-

Le donne protagoniste | 1

È stata tra le prime laureate in medicina in Italia e candidata per tre volte al premio Nobel per la pace

Nelle foto sopra, la visita della Montessori a Chiaravalle nell'ottobre del 1950 Nella pagina a destra in basso l'educatrice ad Ancona mentre riceve un omaggio floreale

tessori comincia, nella capitale, il suo lavoro educativo con i bambini con problemi psichici. Apre il 6 gennaio 1907 la prima “Casa dei bambini” nel quartiere popolare di San Lorenzo a Roma insieme ad un gruppo di appassionati allievi e collaboratori. È l’inizio della grande rivoluzione del suo pensiero pedagogico dedicato a tre fasce d’età, i piccoli dai 0 ai 3 anni, dai 3 agli 11 anni e poi gli adolescenti. La “Casa dei bambini” è il luogo simbolo dove si sviluppa il concetto di “aiutami a fare da solo”. È l'ambiente educativo che favorisce l’autonomia e che deve essere scientificamente organizzato e preparato ad accogliere i bambini, sulla scelta e l'uso del materiale di sviluppo, sulla ridefinizione del ruolo e della funzione dell’educatore. Non ci sono lezioni frontali, l'educatore si siede accanto al bambino e lui apprende toccando, sperimentando, creando perché lo sviluppo dell’intelligenza passa attraverso le mani. “La mia esperienza personale – afferma Montessori - mi ha dimostrato che

se, per condizioni particolari di ambiente, il bambino non può far uso della mano, il suo carattere rimane ad un livello molto basso, resta incapace di ubbidienza, di iniziativa, pigro e triste, mentre il bambino che ha potuto lavorare con le proprie mani rivela uno sviluppo spiccato e forza di carattere”. Il bambino, scrive Montessori, “non è debole e povero",

24 "è padre dell’umanità e della civilizzazione, è il nostro maestro anche nei riguardi della sua educazione. Questa non è una esaltazione fuori misura dell’infanzia, è una grande verità”. Da zero a tre anni, il bambino è nell’età dell’oro, quella in cui “crea dal nulla la nostra stessa realtà. In questa fase della sua vita incarna i caratteri della nostra specie, in particolare quelli del movimento, del linguaggio, del pensiero”. L’educatore montessoriano, quindi, non si pone “nei confronti del bambino piccolo come maestro e pedagogo perché sa di non poter determinare e neppure indirizzare il processo con il quale il bambino forma e crea il suo stesso sviluppo”. Lo accompagna, con specifici percorsi pedagogici, in quelli che sono i quattro piani di sviluppo della "lunga infanzia umana" descritta da Montessori, uno ogni sei anni, con mutamenti progressivi che riguardano l'età dagli zero ai 24 anni. “Montessori considerava l'originalità di ogni essere umano un valore per l'umanità intera - scrive Grazia Honegger Fresco nel libro dedicato alla pedagogista di cui è stata allieva -, così come ciascuno costituiva un irrinunciabile contributo di crescita per il gruppo famiglia o nido o classe” sostenendo che “a ogni periodo evolutivo deve corrispondere, da parte degli adulti, un insieme di risposte adeguate” ossia “stimoli delle capacità autocostruttive dell'individuo che si rendono evidenti in ogni fascia d'età”. Tre i percorsi pedagogici per lo sviluppo dell’individuo. Il primo tende a “sensibilizzare gli adulti al rispetto della vita che si evolve in ciascun essere umano tramite un’osservazione mai invasiva”, un “processo continuo di attenzione all’altro” scrive Honegger Fresco. Il secondo percorso del progetto Montessori prevede di “preparare per ogni età l’ambiente

Le donne protagoniste | 1

adatto”, con oggetti e mobili attraverso cui “bambini o ragazzi possano scegliere ciò che è loro necessario per ‘costruirsi’ e via via costruire i rapporti con gli altri” perché “l’ambiente preparato è come un ‘maestro indiretto’: se si sbaglia, ci si riflette su e si ricomincia”. Il terzo percorso vuole rispondere “ai fenomeni che caratterizzano le diverse fasi di crescita”, come il bisogno di continuità dei piccoli, di giustizia della seconda infanzia, il desiderio di cambiamento e di avventura dell’adolescenza. Dopo l'anticipo della mostra "Toccare la bellezza" alla Mole Vanvitelliana di Ancona, in cui il progetto educativo ha incontrato la creatività di Bruno Munari e l'originalità del Museo Omero, le celebrazioni promosse dalla Fondazione Montessori di Chiaravalle per i 150 anni della nascita della scienziata sono in corso di rimodulazione a causa dell’emergenza sanitaria. Il culmine dovrebbe essere il 31 agosto, il "Natale" Montessori, con l'appuntamento nella rinnovata casa di nascita nella cittadina marchigiana, luogo interattivo per scoprire il suo pensiero e il suo mondo. Gli appuntamenti della Fondazione sono coordinati dallo psichiatra e scrittore Vittorino Andreoli, autore di diverse antologie su Montessori. A giugno si sono svolti due incontri di formazione per docenti, “Marche Montessori: un’aula grande quanto una regione”, per la diffusione del metodo montessoriano, organizzati con Università di Macerata, Opera nazionale Montessori ed Eurocentro. "Nella pedagogia moderna esiste un primo e un dopo Montessori - dice Alfio Albani, presidente della Fondazione -, è grazie a lei se oggi ci sono le scuole dell'infanzia. È un confine imprescindibile come quello segnato da Sigmund Freud per la psicologia. La sua è una figura eccezionale,

un carattere determinato che sceglie di laurearsi in medicina e antropologia, quando chi poteva studiare, fra le donne, arrivava in genere alla quinta ginnasio o al liceo, e che ha concepito e disegnato un pensiero di educazione, dei diritti dell'infanzia e di pace". Il suo, aggiunge Albani, "è una strada di ricerca e di studio mosso da una grande spinta e passione nel pensare che il bambino è il padre dell'uomo contribuendo, con il suo percorso educativo, ad un nuovo umanesimo. Un esempio su tutti è il diritto del bambino ad essere aiutato a fare da solo, ad apprendere secondo la sua indole e i suoi tempi". Questo cammino, che diffonde il seme dell'ascolto di ogni individuo, porta Montessori ad essere candidata ben tre volte al premio Nobel per la pace e alla diffusione del suo metodo, in Italia e in tutto il mondo, dove sono migliaia le scuole che lo trasformano ogni giorno nell’opportunità di vedere sbocciare l’individualità e l’unicità di ogni bambino. ¤

25

Nel 1907 apre la “Casa dei bambini” a Roma dove si sviluppa il concetto di “aiutami a fare da solo”

Le donne protagoniste | 2

U di Simonetta Marfoglia

La loro storia sfida preconcetti morale comune e leggi dell’epoca La rivoluzione culturale è alle porte ma non ne gioveranno

n autografo, la firma “Fausto Coppi” vergata su un biglietto e un invito. La richiesta viene da una giovane coppia, sposata da poco: lui è il medico Enrico Locatelli, lei è la moglie, Giulia Occhini. Pochi forse oggi ricordano il suo nome, tanti ne conoscono il soprannome: “la dama bianca”, evocativo quanto basta per simboleggiare un’Italia conformisticamente bifronte, quella a cavallo degli anni ’50, ancorata al passato quanto timorosa eppure tentata dal futuro. Ma il giorno dell’autografo il decennio deve ancora essere scavallato: è il 1948, l’anno, per inciso, delle elezioni politiche destinate a cambiare il corso della storia con la vittoria della Dc di De Gasperi sul Fronte Democratico Popolare che ha i suoi leader in Palmiro Togliatti (Pci) e Pietro Nenni (Psi). E’ l’8 agosto e su un percorso di 265 chilometri si svolge la 28esima edizione della corsa ciclistica “Le Tre Valli Varesine”: Fausto Coppi è già il cam-

pione che poi sarà celebrato ovunque come “il campionissimo”, lo tallona Gino Bartali. Coppi arriva primo, Bartali secondo. Non è la prima volta, non sarà l’ultima di una sfida dove i ruoli si alternano e che diventerà paradigmatica per capire la contrapposizione di un’Italia povera e contadina che esce ferita dalla Guerra affacciandosi guardinga sul boom economico prodromo della rivoluzione sociale degli anni ’60. Intanto l’8 agosto si festeggia la vittoria di Coppi e nel tripudio di applausi, mazzi di fiori e spumanti aperti, arriva quella richiesta di autografo. Che non sarà galeotto come forse piacerebbe a chi si ispira al Sommo Poeta ma ci mette del suo per modificare le storie personali dei protagonisti, stravolgendole con l’intensità drammatica che è propria dell’epica, tale da farle assurgere alla cronaca, alla storia e al mito contemporaneo. Tuttavia quell’8 agosto non succede nulla, al di là delle formalità di rito, della cono-

27

“Dama bianca” sfida alle leggi morali L'AMORE TRA GIULIA OCCHINI E FAUSTO COPPI NELL'ITALIA DEGLI ANNI '50

scenza e della gentilezza. O forse no. Chissà. Giulia Occhini, non ancora “La dama bianca”, è giovane e bella. Ha 26 anni ed è sposata con il medico condotto di Varano Borghi, Enrico Locatelli, acceso tifoso di Coppi. Curiosità: Enrico Locatelli chiese a Giulia Occhini di sposarlo ad Ancona e nella vita della donna Ancona ricorrerà più volte compreso come suggestivo sfondo alla scandalosa quanto proibita storia tra lei e “il campionissimo” dove il fatto privato diventerà lo specchio in cui gli italiani riflettono sé stessi e i mutamenti in embrione. Giulia Occhini, per tutto il periodo della Guerra, dall’ottobre del 1940 all’ottobre del 1945, risiederà infatti ad Ancona ospite degli zii Dina e Carlo Caimmi. Ad Ancona vive (in via Urbino), studia e riceve la proposta di nozze di Enrico, a quel tempo fresco dottore e ufficiale sanitario di stanza alla caserma Paolini di Fano, che ha conosciuto a Senigallia. E’ l’agosto del 1945:

la guerra è finita da poco. C’è voglia di futuro. Un mese dopo, a settembre, la coppia si sposa a Loreto per poi trasferirsi a Varano Borghi, in provincia di Varese dove l’anno successivo hanno una figlia, Loretta detta “Lolli”. Tre anni di serenità, almeno in apparenza, fino a che Coppi non accetta l’invito a essere ospite in casa Locatelli. Il dottore è un suo acceso tifoso e a quella giornata ne seguiranno altre, insieme a scambi epistolari con la moglie del medico. Anche Coppi, 29 anni, è sposato. La moglie è Bruna Ciampolini e hanno una figlia, Marina. Una relazione extraconiugale nell’Italia democristiana e papalina del dopoguerra è qualcosa ancora da nascondere, da vivere nell’ombra tra sotterfugi e reticenze. Una storia che oggi finirebbe in qualche pagina di gossip destando al più curiosità e commenti social a beneficio degli hater, a quei tempi suscita scandalo e deve passare sotto le forche caudine

dello stigma sociale. Il divorzio arriverà solo negli anni ’70 e ci vorrà un referendum che dividerà una volta ancora l’Italia forse mai del tutto uscita dalla contrapposizione tra Guelfi e Ghibellini. Non solo: negli anni ’50 che marcano il salto da un Paese agricolo a industriale l’abbandono del tetto coniugale per adulterio è un reato che viene punito con il carcere. E Giulia Occhini ne conoscerà l’umiliazione. Ma Giulia Occhini e Fausto Coppi si amano: a dispetto della società, delle vite private, dei ruoli. Lei la moglie del medico, lui il campione. Per lungo tempo il segreto resta circoscritto. Incontri fugaci, fughe romantiche a Capri, discrete apparizioni a fine gara. Ma il muro del silenzio si va a sgretolare. Nel 1953 la donna viene notata al suo fianco al termine della tappa dello Stelvio durante il Giro d’Italia e successivamente sul palco della premiazione del Campionato del mondo di Lugano vinto nello stesso anno da

Le donne protagoniste | 2

La Dama bianca lega il suo destino ad Ancona dove è stata ospite durante la guerra e poi costretta al domicilio coatto

Alcune immagini pubbliche del rapporto sentimentale tra il campionissimo Fausto Coppi e Giulia Occhini che fece scandalo nell'Italia degli anni '50

Coppi. E’ il momento in cui cessa di essere Giulia Occhini e diventa “la dama bianca” a furore di media. Un giornalista francese, Pierre Chanyche, che scrive per “L’Equipe” conia sornione l’appellativo: “Vorremmo sapere di più su quella signora in bianco (la dame en blanc) che abbiamo visto vicino a Coppi con un montgomery color neve”. E nulla sarà più come prima. L’Italia scopre dalle pagine dei giornali che “l’Airone”, “il campionissimo”, “l’uomo solo al comando” ha una doppia vita e che non sempre immagine pubblica e profilo privato in una stessa figura coincidono. Ma scopre anche che è una madre e moglie a concupirlo. E questo l’Italia degli anni ’50 non può concepirlo, tantomeno accettarlo. Le figure di Coppi e della Occhini sono moderne, disturbanti, contraddittorie. Anticipano i tempi, li precorrono. Pure troppo. Sfidano i preconcetti, la morale comune, persino la legge con quell’amore proibito che destabilizza l’unità familiare portatrice di quei valori su cui si fonda l’Italia democristiana. Ne pagheranno le conseguenze. Anche se ti chiami Fausto Coppi e hai un Paese ai tuoi piedi che ti idolatra. Ma è su Giulia Occhini che ricade il peso della colpa. E’ lei l’adultera. Su di lei deve essere apposta la lettera scarlatta. Non c’è nulla di romantico in quel soprannome, “la dama bianca”. Non c’è nulla di romantico nell’essere additata, osteggiata, punita. Non c’è nulla di romantico nel dovere andare in carcere per non rinnegare ciò che ami. La relazione diviene di pubblico dominio nel giugno del 1954, una settimana dopo la conclusione del Giro d'Italia, quando entrambi lasciano le rispettive famiglie per andare a convivere a Villa Carla, a Novi Ligure. La loro unione è una sfida troppo sfacciata ai costumi sociali dell’epoca e

28 la legge è dalla parte del marito. L’uomo denuncia la moglie per abbandono del tetto coniugale e carabinieri sono chiamati ad accertare che i fatti siano come li esponga Locatelli. E’ la notte del 13 settembre 1954 quando due militari dell’Arma bussano a Villa Carla e chiedono di entrare. Sono imbarazzatissimi ma la procedura li obbliga a verificare un eventualmente tradimento. Non avendo colto i due in flagrante devono eseguire la cosiddetta prova del “letto caldo” tastando cioè le lenzuola e i materassi. E Giulia Occhini viene sorpresa in “flagrante adulterio” . Seguiranno i giorni più bui della coppia. Giulia Occhini viene arrestata. “La dama bianca” è la peccatrice da condannare. Persino il Papa si scomoda. Lo ieratico e sofferente Pio XII condanna la relazione, l’indignazione lievita. E l’opinione pubblica, così saldamente borghese nel senso più consunto del temine, è pronta a scagliare pietre dimenticando in fretta la parabola evangelica. Le porte della galera si aprono per Giulia Occhini ad Alessandria dove sconta quattro giorni di carcere. Ed è in questa fase tormentata che Ancona si riaffaccia di prepotenza nella vita della donna. Ancona che ha fatto da cornice alla sfortunata storia con Enrico Locatelli torna ora con Fausto Coppi, un legame d’amore che tuttora si rievoca tra chi ha memoria, anche perché, facendo dei calcoli del tutto empirici quanto approssimativi, c’è chi è pronto a giurare che l’unico figlio della coppia – Faustino, fatto nascere nel 1955 a Buenos Aires in un giorno di maggio proprio per sfuggire alle leggi italiane che non avrebbero permesso al bambino di portare il cognome del padre in quanto illegittimo e figlio della colpa – sia stato concepito in terra dorica con la baia di Portonovo a fare da sfondo a

Le donne protagoniste | 2

quel legame così scandalosamente travolgente. I giudici impongono all’adultera il domicilio coatto nella casa della zia che l’aveva accolta da sfollata e studentessa con l’obbligo della firma settimanale ogni domenica in Questura e nei giorni della lontananza forzata Fausto Coppi obbliga di fatto alla sua squadra, la Bianchi, il ritiro a Portonovo per allenarsi sui saliscendi del Conero. Gli scorci del Conero, il mare che ruba al cielo l’azzurro, le morbide colline delle Marche, la passione oltre le regole… una trama che sembra attingere a piene mani a quei fotoromanzi che stanno soppiantando i romanzi rosa sul piano della narrativa popolare, se non fosse per l’amarezza che stilla dalle memorie di Giulia Occhini. “Ad Ancona – racconterà – quando uscivo per andare a fare la spesa, le donne sputavano dove passavo. Io chiudevo gli occhi e tiravo dritto senza piangere. Ero incinta di Faustino, ma sarei morta piuttosto che far vedere che soffrivo”. Un dolore fiero che si nutre di orgoglio e coraggio.

Nel marzo del 1955, il processo penale condanna entrambi: Fausto a due mesi di carcere e Giulia a tre, ambedue le condanne saranno poi sospese con la condizionale. Né il matrimonio in Messico, non valido in Italia, né il lieto evento in Argentina, dispongono al perdono sociale. Ormai non si parla più del “campionissimo” per i suoi meriti sportivi ma solo per le vicende legate alla sua storia d’amore moreuxorio e la gloria delle sue vittorie è oscurata dalle ombre che si allungano sulla sua vita privata mentre Giulia Occhini, per aver osato anteporre al tradizionale modello femminile “Dio, casa, famiglia” una figura di donna più libera ed emancipata, e per questo più sovversiva e pericolosa, continuerà a essere severamente giudicata per avere abbandonato marito e figli, scegliendo di inseguire e irretire un uomo famoso e a sua volta sposato con figli. La narrazione perbenista è servita e non ci sarà indulgenza nemmeno nel momento più tragico che arriverà pochi anni dopo, con la morte improvvisa per ma-

29

Il campionissimo impone alla sua squadra il ritiro a Portonovo per allenarsi sulle strade del Conero

Le donne protagoniste | 2

Sulla Dama bianca ricade il maggior peso della colpa Accusata di lasciare il tetto coniugale subirà l’umiliazione del carcere

laria del ciclista ad appena 40 anni. Si è all’alba degli anni ’60: un nuovo decennio progressista si sta imponendo da oltreoceano, con il Kennedy pensiero, le battaglie per i diritti civili e la parità tra uomo e donna. E’ l’America a tracciare il solco del rinnovamento insieme all’Inghilterra dei fermenti giovanili. Ancora una manciata di anni a sulla scena irromperanno i Beatles e le minigonne di Mary Quant. In Italia i mutamenti sociali e di costume si rifletteranno anche nell’evoluzione del diritto di famiglia: si inizia a rivedere la normativa sulla patria potestà (Giulia lotterà per anni per poter rivedere i figli del primo matrimonio) e fra il 1969 e il 1974 la legge sul divorzio avrebbe completato il proprio iter. La rivoluzione culturale è alle porte ma l’amore tra Fausto e Giiulia non farà tempo a beneficiarne. Durante un viaggio in Africa il campione si ammala di malaria, ma al ritorno in Italia, ricoverato in ospedale, i medici curano quei sintomi come se fossero una banale influenza. Nessuno dei sanitari che lo ha in cura pensa a somministrargli del chinino che lo potrebbe salvare. Il 2 gennaio del 1960 Fausto Coppi entra in coma e muore poco dopo. “Fausto Coppi si è spento, vittima di un morbo misterioso” strilla il Corriere della Sera e a leggerlo oggi, 60 anni dopo, ai tempi del Covid, quel titolo risuona vagamente straniante e inquietante. Mentre il campione muore, al capezzale ci sono i suoi familiari ma non c’è Giulia a tenergli la mano e ad assisterlo, quando si presenta all’ospedale viene allontanata

30

per far posto alla moglie per legge la ancora legittima consorte. Anche al funerale rischia di non esserci spazio per la donna che gli è stata accanto sfidando e frantumando le convenzioni: arriva in chiesa con un velo nero a nascondere i lineamenti, si accomoda tra le ultime file ma il sacerdote – così raccontano le cronache del tempo – non la vorrebbe al rito e cede solo dopo accorata insistenza. Dopo la morte di Coppi, i riflettori della cronaca si attenuano: Giulia Occhini, determinata quanto riservata, resterà a Villa Carla, rinominata Coppi, a crescere il figlio Faustino. Tenterà la strada delle creazioni di moda fondando anche un maglificio che riecheggia al “campionissimo” ma non c’è prescrizione per il suo peccato, nessuna compassione o clemenza, anche se il mutamento dei tempi contribuiranno a spurgare la storia d’amore dai livori moralistici, smussandone la durezza giudiziaria e accrescendone l’aurea sentimentale. La parabola terrena di Giulia Occhini, già duramente provata dalla perdita per leucemia della figlia “Lolli” ad appena 35 anni, si concluderà il 6 gennaio del 1993 dopo quasi un anno e mezzo di coma in seguito alle lesioni subite in un incidente automobilistico avvenuto proprio davanti a Villa Coppi il 3 agosto 1991. Sulla sua lapide viene indicata con il nome di Giulia Occhini Coppi e il figlio Faustino racconterà che non è stato semplice nemmeno ottenere quella iscrizione. Neanche da morta si voleva perdonarle quell’essere così determinata, emancipata e innamorata. ¤

Il cinema

31

Fano e i suoi “Vitelloni” nei pensieri di Fellini L'AMORE DEL REGISTA PER LA CITTÀ DELLA FORTUNA

F di Massimo Puliani

Federico Fellini in un momento di concentrazione durante le riprese di uno dei suoi famosi lungometraggi

ellini è come dire Rimini. Eppure Fellini ha sicuramente avuto un amore, più amori nei confronti della città di Fano. Non si tratta di un rapporto fra le pieghe della leggenda o della fantasia, ma di piccole storie vissute, rapporti intimi e frequentazioni, con scritti e immagini che ci portano inequivocabilmente ad asserire che Fellini considerava Fano una sorta di Rimini pre-moderna, senza quel fremito turistico di massa che stava nascendo dopo la guerra. In questo momento in cui ricorre il centenario della nascita di uno dei massimi registi della storia del cinema, propongo qui un viaggio con Fellini a Fano: sarà un viaggio a tappe, attraverso l’infanzia di Federico vissuta a Fano, città culla di un immaginario che avrà riverberi fantastici e tipologie di maschere in alcuni film della storia del cinema mondiale.

Amarcord è una parola che i fanesi pronunciano (quasi) uguale ai romagnoli. Mi viene in mente la bellissima poesia di Tonino Guerra I madéun che nel film del 1973 è stata però “italianizzata” con I Mattoni. Il muratore dal soprannome Calzinazz declama: “mi nonno fava i mattoni / mi babbo fava i mattoni / fazzo i mattoni anca mé / ma la casa mia ‘ndo’è?”. Una chiave di lettura per capire quanto Fano era nella testa di Fellini è la citazione che Mastroianni fa nel film La dolce vita (1960): “Sei di Fano, scommetto che sei di Fano” dice Marcello. Siamo nel finale della festa, esattamente a 2 ore e 45 minuti, con il celebre refrain della musica di Nino Rota, e Marcello si rivolge ad una bella ragazza, bionda e procace, mentre le appiccica delle piume nel suo volto. E la donna risponde: “No, vicino Fano”. E Marcello: “Da bambino mi ci hanno messo in collegio a Fano”. Realtà o Immaginazione? Dei Fellini è certa la frequentazione a Fano. Il fratello Riccardo, di un anno più giovane, è sicuro che fece le elementari nel 1927 nel Collegio dei Padri Carissimi, al centro di Fano, oggi denominato “Sant’Arcangelo” (cit. Claudio G. Fava ne "I Film di F.Fellini", ed. Gremese, 1987 e Tullio Kezich “Federico Fellini: la vita e i film” Feltrinelli 2002). Della presenza di Federico a Fano invece abbiamo la sua diretta testimonianza (e poi fellinianamente aleggiano su di lui i “si dice” sulle fu-

Il cinema

Federico in un primo momento voleva Fano come sfondo per il suo film poi fu scelta Rimini

32 ghe e le “escursioni sessuali” giovanili!). Fellini laico e cattolico, credente e miscredente, trasgressivo, visionario…. Su Filmcritica, Pasolini nel 1960 scrive un saggio dal titolo “L’irrazionalismo cattolico di Fellini”. E anche quella celeberrima scena del film 8 e mezzo (1963), girata sulla spiaggia dove appare la Saraghina, erotica prostituta che balla per i ragazzini che poi verranno accalappiati da due preti con abiti talari, è un mix di questi temi. Federico e Riccardo erano molto uniti. E sembra di rivederli, i due fratelli, che “giocano” con “la Saraghina che – dichiara Fellini in “Fare un film” (Einaudi 2006) - era una prostituta gigantesca, la prima che ho visto nella mia vita, sulla spiaggia di Fano dove passavo le vacanze estive nel collegio dei Salesiani. La chiamavano così perché i marinai ottenevano i suoi favori dandole qualche chilo di pesce del più modesto, appunto le saraghine. Con noi che eravamo bambini, si accontentava di pochi soldi…”. La saraga è un pesce che in base alle sue dimensioni, viene chiamata sardone o sardina o alice e a Fano si mangia arrosto con mollica, olio, aglio e prezzemolo “a’scotadita”, cioè talmente calda da scottarsi le dita! Anche il giornalista fanese Nestore Morosini (da un suo post su Facebook del 2017) conferma: “Ho parlato tre o quattro volte con Fellini quando la redazione sport del Corriere della Sera aveva bisogno di un suo colorito commento sul calcio. Quando seppe che ero di Fano, mi disse di aver studiato al Sant'Arcangelo”. Quindi Fellini ha studiato al Collegio o – come di lui – ci passava le vacanze estive? Sulla attribuzione dei Vitelloni, film del 1953 che si vorrebbe ricondurre a personaggi ed un clima fanese, la questione si fa più complessa poiché lo

sceneggiatore del film Ennio Flaiano ne rivendica la paternità abruzzese. Il critico Massimo Mida, in Cinema (1952) scrive che Fellini prima de La Dolce Vita porterà a termine un film sulla provincia, ambientato a Fano, sui cosiddetti “vitelloni”, cioè quei giovani che nelle piccole città trascorrono le ore al caffè, pigramente, consumando senza un’occupazione, i loro anni più belli. Un’analisi della provincia che Fellini, per sua naturale inclinazione, porterà sul terreno della satira, di una satira asciutta pur nell’impegno umano che l’informa. Una satira che si limita, non senza abbandonare un disegno ambizioso, a frugare nell’intimo dei personaggi, a scoprire le pieghe più riposte nell’animo dei piccoli borghesi protagonisti. «Eppure la provincia - afferma Fellini - conserva più della città, proprio per la sua vita sonnolenta, proprio per il ritmo disteso della sua esistenza, la possibilità di un raccoglimento interiore e

Il cinema

quindi di un miracolo. Di quel miracolo che i personaggi della provincia sembrano sempre attendere, immersi in una sorta di ipocrisia che nasconde e sommerge i loro slanci più genuini”. I cinque Vitelloni sono interpretati da Alberto Sordi, Franco Interlenghi, Franco Fabrizi, Leopoldo Trieste e Riccardo Fellini. Guido Piovene nel suo celebre “Viaggio in Italia” del 1956, di cui si può ascoltare l’edizione radiofonica nella piattaforma www.teche.rai.it, riconosce che i “vitelloni” non hanno un padre d'origine, ma “hanno piuttosto origine in tutte le patrie. La storia e la cronaca di questa nuova maschera, così come l’abbiamo definita, ha comunque le origini per molti lati proprio a Fano. Infatti il regista cinematografico Fellini che conosce molto bene Fano e i fanesi, in un primo tempo voleva dare al suo film come sfondo Fano; poi fu scelta Rimini ma la cosa non cambia di molto o per niente”.

33

Invece con Viaggio con Anita sarà proprio Fano e non Rimini ad avere la sua ideale collocazione cinematografica. Ma di quel soggetto, datato luglio 1957 e firmato da Fellini e Tullio Pinelli (ma è cosa nota a tutti che c’è anche la mano di Pasolini in quel testo) si dispone solo la sceneggiatura in versione inglese, un dattiloscritto incluso tra le carte del Maestro, e una pubblicazione su “Cinema” e sulla rivista “Il Marcovaldo”. Vi si narra del viaggio in cadillac da Roma a Fano di Guido e della sua amante, con fermate nei paesaggi di Arezzo e San Sepolcro, per ammirare la Madonna di Piero della Francesca, e di un tappa alla Gola del Furlo. Il protagonista, uno scrittore di fama, ennesima proiezione autobiografica di Fellini, era partito da Roma poiché la sorella Gina di Fano lo aveva informato della grave malattia del padre. Alcune parti della sceneggiatura raccontano luoghi fane-

Nel “Viaggio con Anita” la destinazione è Fano e non Rimini. Voleva la Loren e Gregory Peck ma l’opera rimase sulla carta

Nella pagina a sinistra, Gilietta Masina nel film La strada Di seguito Marcello Mastroianni con la ragazza di Fano nel film La dolce vita e una scena della saraghina in 8 e 1/2 In alto il regista in relax e qui sopra la nota Gradisca di Amarcord

Il cinema

Di Fellini è certa la sua frequentazione a Fano dove andò a scuola e in vacanza E fu protagonista di numerose “fughe” giovanili

In alto, Federico con il fratello Riccardo e qui sopra il regista con l'oscar alla carriera tra Marcello Mastroianni e Sofia Loren

34

si, al ristorante, al mare. Il protagonista Guido rivede in una mostra di un fotografo l’immagine stinta di Gradisca (l’avvenente personaggio femminile di Amarcord), una bellezza che per anni aveva costituito il sogno erotico suo e degli altri ragazzi. La storia del protagonista nel film è la storia di un riavvicinamento alla madre dopo la morte del padre, la crisi di coppia con Anita e soprattutto la rivisitazione onirica dell’infanzia e dell’adolescenza. Tutti queste vicende mettono Guido di fronte a se stesso e all’avvenuta transizione verso l’età matura, con un fondo di nostalgia ma anche di ottimistica apertura al futuro. Palesi alcuni punti di contatto con 8 e mezzo, a partire dal nome del protagonista, Guido. E ancora più evidenti sono i legami con La dolce vita. Nel 1989 Fellini dichiarò in un'intervista rilasciata a Virgilio Fantuzzi su La Civiltà Cattolica, che “il soggetto cinematografico, forse il più bello che ho scritto, ma che poi non ho realizzato, s'intitolava Viaggio con Anita. L'ho venduto tanti anni dopo, un po' vergognosamente, a Grimaldi, che lo ha fatto realizzare a Monicelli, ma è diventato tutto un'altra cosa. Se ho un pentimento è riferito al fatto di non aver realizzato quel film”. Scrive su questa sofferta storia di sceneggiatura di un film mai realizzato che mette al centro Fano, Claudio G. Fava nel suo libro già citato: “ a Los Angeles nel periodo in cui Fellini riceve l’Oscar per “La Strada” il regista racconta a Gregory Peck la trama di Viaggio con Anita nel ricordo