4 Carta Editorial

6 El Impacto de la Reforma en las Acciones Afirmativas

10

Lic. Yanko Durán Prieto, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua

Beneficios Preliberacionales y Traslados

Mtro. Francisco Serralde Gallegos, Maestro en Derecho Procesal Penal, Abogado Defensor y Asesor Jurídico

12

La protección de los derechos político-electorales de los grupos en situación de vulnerabilidad

Dra. Ixel Mendoza Aragón, Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Morelos

14 Clase muestra: Teoría del Delito

Dr. Norberto Valle Valladares, Ex Fiscal Federal y Abogado Postulante en Materia Penal

16 La desvinculación afectiva en las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en procesos judiciales familiares, con progenitora o progenitor no custodio Mtra. Guadalupe Valero Nieves, Psicóloga Jurídica, Terapeuta familiar, Especialista en Convivencias Familiares

20 Desaparición Forzada

Mtro. Carlos Octavio Torres Maldonado, Maestro en Derecho con Especialización en Litigación Oral

22

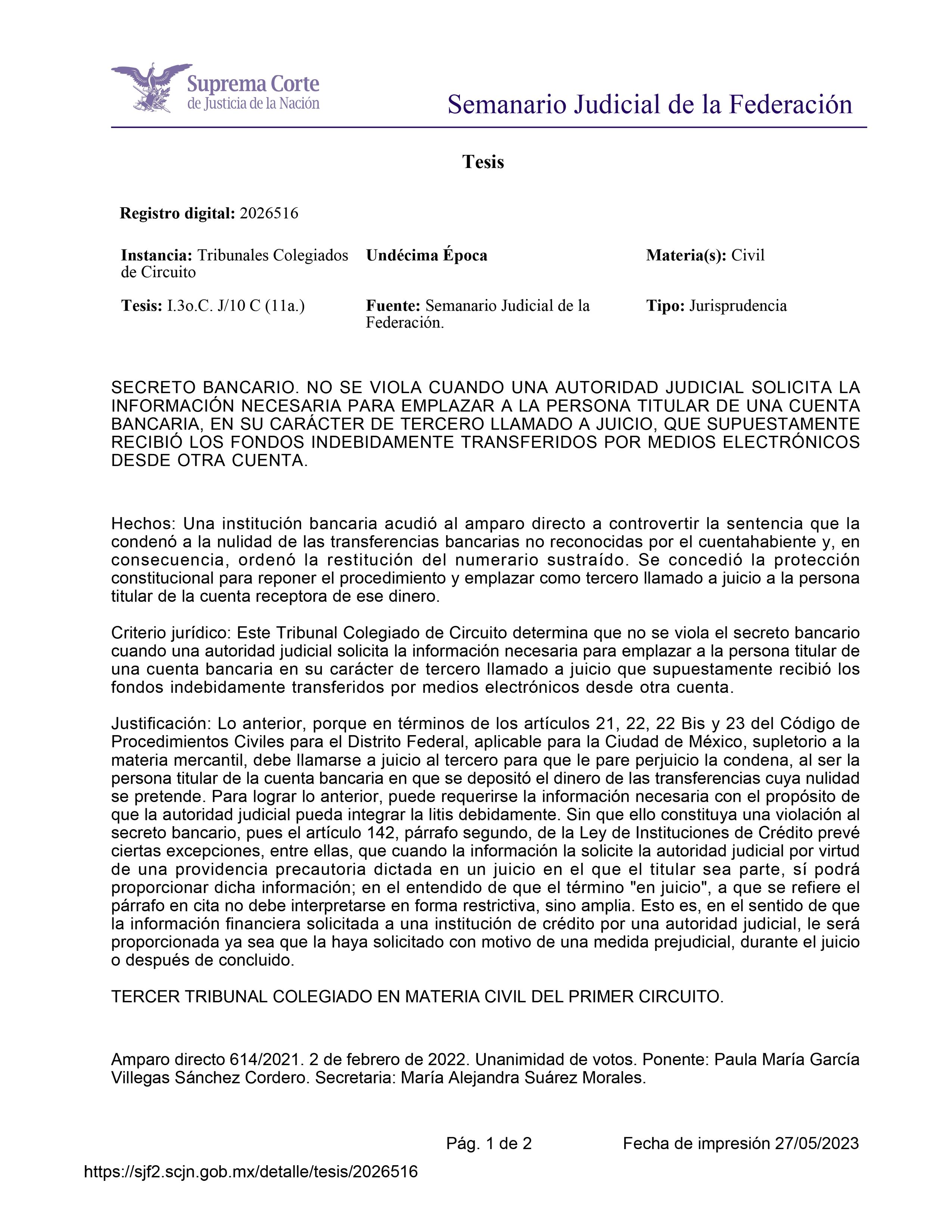

Semanario Judicial de la Federación

29 Las noticias

2

CONTENIDO

DIRECTORIO

Director General

René Castelán Olguín

Secretaria General

Norma Patricia Castelán Gómez

Secretario Particular

Leobardo Domínguez González

Directora de Relaciones Públicas

Dominga Delgado López

Directora de Diseño Editorial

Rosa Alicia Cruz Hernádez

Director de Producción Audiovisual

Eleisandro Jiménez Anaya

Director de Comunicación

José Rodrigo Cruz Hernández

Director de Redacción

Fermín Alejandro Zúñiga Figueroa

Encargada de Redes Sociales

Beatriz Fuentes Martínez

Recursos Humanos

Jorge Zohar Velasco Grande

Director de Publicidad

Erick Ricardo Alamos Trejo

Equipo Jurídico

Alejandro Reyes Paez Lara

Eduardo Natividad Santos

Equipo De Apoyo

Lourdes Alejandra Guerrero Reyes

Juan Pablo Hernández Urban

Miguel Ángel Rojas Guerrero

LEX INFORMA, año 3, núm. 53, mayo, 2023. Es una publicación quincenal editada por Corporativo Jurídico LEX, S.A. de C.V., Estado de México.

Tel: 5623292172. Editor responsable: Rosa Alicia Cruz Hernández, por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Impresa por Corporativo Jurídico LEX, Estado de México. Este número se terminó de imprimir el 30 de mayo de 2023, con un tiraje de 10,000 ejemplares. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido aquí publicado sin fines de lucro, siempre y cuando se cite la fuente completa. Hecho en México, LEX INFORMA. Todos los derechos reservados © 2023.

Permiso en trámite.

3

Estimados lectores:

Presentamos esta segunda edición del mes de mayo dirigiéndonos a ustedes con toda la gratitud que supone el contar nuevamente con su interés.

Quizá les agrade saber que, como siempre, nos olvidamos de incurrir en cualquier tipo de mediocridad al redactar estas páginas: sabemos que serían ustedes, sin duda, los primeros en advertir la ausencia de sustancia en ellas. Admitamos, al respecto, que resulta lícito al escritor engañarse a sí mismo, pero nunca a su audiencia.

Antes bien, preferimos censurar nuestro proceso de acuerdo con los márgenes de lo coherente y lo provechoso, de modo que el resultado final satisfaga las expectativas de quien a él se acerque. En una palabra, procuramos no “estafar” a nuestros lectores, como dijera el autor.

Por otro lado, y puesto que a la revista no le es dado exigir nada por parte de sus destinatarios, al menos podemos recordarles que nuestro propósito, más allá de limitarnos a presentar información que nuestro criterio nos lleva a considerar relevante, consta de incentivar el pensamiento crítico.

De tal forma que no les pedimos compromiso más que con ustedes mismos, tomar aquello que les resulte menester y, a partir de ello, atar cabos. Por nuestra parte, nos mostramos

siempre abiertos a recibir cualquier tipo de crítica, buena o mala, constructiva o destructiva.

Sin más por ahora, los invitamos a pasar adelante.

4

EDITORIAL

5

El Impacto de la Reforma en las Acciones Afirmativas

Lic. Yanko Durán Prieto,

Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

Es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Experta en Derecho Electoral.

Laboralmente se ha desempeñado en instituciones electorales administrativas o jurisdiccionales como Secretaria Auxiliar en la Ponencia de la Magistrada Socorro Roxana García Moreno en el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, Secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado Víctor Yuri Zapata Leos en el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, Asesora del Consejero Electoral Mtro. Gilberto Sánchez Esparza y de la Consejera Electoral Estatal, Mtra. Julieta Fuentes Chávez en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Fue Coordinadora Operativa Zona Centro del Instituto de Servicios Previos a Juicio del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Directora del Instituto de Defensoría Pública del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. Se desempeño como Jefa de la Oficialía de Turnos de Primera Instancia Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua y como Secretaría Jurídica adscrita a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.

Defensora Pública en materia Civil y Familiar de la entonces Defensoría Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Secretaria Proyectista en la Ponencia de la Magistrada Rosa María Gutiérrez Pimienta en el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Chihuahua.

6

Pongámonos en contexto:

Las acciones afirmativas son políticas públicas cuyo objetivo es compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales del ejercicio de sus derechos. Se les conoce también como "acciones positivas", "medidas positivas", "discriminación en sentido inverso" y "discriminación positiva.

Este tipo de acciones son recomendadas para grupos sociales en desventaja, en el caso de las mujeres son obligatorias ya que su condición de género es un factor que limita su acceso a los recursos económicos, culturales y políticos importantes para su desarrollo; su aplicación a favor de las mujeres no constituye discriminación para los hombres ya que para éstos el género no representa una limitante para el ejercicio de sus derechos.

Es necesario considerar que el carácter temporal de las acciones

afirmativas está sujeto al resultado que se espera alcanzar y no a determinaciones a priori; por lo tanto, se suspenderán sólo si el problema fue resuelto y los resultados son sostenibles.

Algunos ejemplos de estas medidas son la implementación de acciones especiales para facilitar el acceso al crédito, a cargos de representación política y a becas especiales para mujeres y niñas.

Obtenido de: Glosario para la igualdad Acciones afirmativas, obligación del Estado para garantizar la igualdad, señala estudio del IBD

La labor de los congresos locales es fundamental para expedir normas que garanticen derechos en condiciones de igualdad.

Actualmente, en 19 leyes y códigos electorales locales se reconocen

7

acciones afirmativas para ciertos grupos en situación de discriminación, con diferencias en diseño y obligatoriedad.

La adopción de acciones afirmativas o medidas especiales temporales en el ámbito electoral son una obligación jurídica del Estado en contextos de discriminación, cuyo objetivo final es acelerar la igualdad entre personas y garantizar el disfrute y ejercicio de los derechos políticos y electorales, según un estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).

La nota titulada "Acciones afirmativas para garantizar la representación política de grupos históricamente discriminados y subrepresentados", elaborada la investigadora Susana Ramírez Hernández, apunta que los Congresos locales han desempeñado un papel importante en el reconocimiento de acciones afirmativas para garantizar el derecho de los grupos en situación de discriminación a ser votados, así como para establecer una mayor obligatoriedad a los partidos políticos en su implementación.

En ese sentido, destaca que los estados de Querétaro, Guerrero y Oaxaca incluyen en sus leyes y códigos sanciones explícitas a los partidos políticos que incumplan con su obligación establecida en la acción afirmativa.

Asimismo, identifica que Nuevo León y San Luis Potosí son los estados que

incluyen en sus legislaciones al mayor número de grupos subrepresentados objeto de alguna acción afirmativa: indígenas, con discapacidad, de la diversidad sexual y jóvenes.

En cuanto a los casos de Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Ciudad de México y Oaxaca, reconocen facultades a sus institutos electorales locales para emitir lineamientos de aplicación e incluso de verificación de las acciones.

Las acciones afirmativas adquieren una gran relevancia ya que existen grupos de poblaciones que, debido sus características han sido sistemáticamente discriminados y afectados en el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos humanos.

8

El estudio completo del IBD se puede consultar en la siguiente dirección: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/ handle/123456789/5923

Obtenido de: Senado de la República En palabras de nuestra invitada...

A lo largo de nuestra historia los distintos grupos sociales tales como mujeres, comunidades indígenas, personas con discapacidad, personas integrantes de la comunidad LGBTTIQ+, adultos mayores, jóvenes, entre otros, se ven afectados por otros más favorecidos. En materia electoral, hasta hace pocos años, el perfil de los candidatos y, posteriormente, de quienes resultaban electos, eran en su mayoría hombres de un rango de edad mediano a mayor. Era extraño entonces ver como candidata o electa, a una mujer, a un discapacitado, a

una persona indígena o a una persona joven.

A fin de abatir esa desigualdad se han puesto en práctica las denominadas acciones afirmativas. Su implementación para los procesos electorales propicia mejores condiciones con miras a establecer un escenario más igualitario para tener las mismas oportunidades para acceder a cargos de elección popular. Las cuales han tenido resultados sumamente satisfactorios, las brechas de desigualdad entre los distintos grupos que integran nuestra sociedad poco a poco se han ido disminuyendo.

Sin embargo, derivado de la reciente reforma electoral se estableció que las autoridades electorales no podrán establecer mayores requisitos para la postulación de candidaturas que aquellas que se encuentran previstas en la Constitución y la ley. Es decir, esta reforma pretende impedir que, de no ser suficiente la regulación en materia electoral, los órganos electorales no emitan ordenamientos adicionales, pues será visto como un ejercicio excesivo de facultades o como la pretensión de asumir un papel legislativo que no les corresponde. Obviamente, esto nos lleva a pensar que el principio de progresividad de los derechos humanos está en riesgo.

No te pierdas la charla completa este martes 30 de mayo a las 20:00 hrs. en nuestra página de Facebook. ¡Visítanos para más contenido exclusivo! @RevistaLEXINFORMA.

9

Beneficios Preliberacionales y Traslados

Licenciado en Derecho, Especialista en Derechos Humanos, Especialista en Proceso Penal y Garantismo, Maestro en Derecho Procesal Penal y Diplomado en Juicio de Amparo.

En el Servicio Público, se ha desempeñado en:

Bufete Jurídico de la Delegación Venustiano Carranza en el Distrito Federal.

Defensoría Pública en Materia Penal adscrito al Juzgado Trigésimo Penal en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur del Distrito Federal. Como Abogado Postulante, actualmente se desempeña como:

Titular del Despacho Jurídico “SERRALDE & ASOCIADOS”

Abogado Defensor y Asesor Jurídico en Materia Penal.

Operador del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral desde el año 2009 a la fecha.

Docente y Capacitador en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.

Coautor en la elaboración de la Obra Jurídica “Práctica Forense en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral” (actualmente en desarrollo).

Catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en la asignatura “Derecho Penal”, en Ciudad Universitaria.

Miembro del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM.

10

Mtro. Francisco Serralde Gallegos Maestro en Derecho Procesal Penal, Abogado Defensor y Asesor Jurídico

Las dos instancias mencionadas en el título quedan comprendidas en el tema de la ejecución penal, y aunque, menciona el ponente, no figuran de mucha novedad, vale la pena revisar el concepto para evitar malentendidos. La interesante cuestión fue presentada por Francisco Serralde Gallegos, maestro en Derecho Procesal Penal, abogado defensor y asesor jurídico, a través de nuestro Facebook Live este 16 de mayo, de cara a un curso del mismo tema que estará prodigando próximamente.

De principio, hace énfasis en que habla de la ejecución penal como si se tratara de un sistema. ¿Pero por qué aterrizar el tema de esta forma? La razón consiste en que, si somos objetivos, nos daremos cuenta en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se dice que la ejecución per se no forma parte del procedimiento penal. Y aunque debido a distintas razones suele considerarse que así, normativamente no podemos hablar de ello como una etapa del proceso propiamente dicha.

Ahora bien, esta ley nos regulará aquellos derechos, obligaciones o cuestiones de carácter sustantivo respecto a personas privadas de la libertad: esto es, todos aquellos individuos en prisión preventiva o que se encuentren cumpliendo una pena.

Sucede que -menciona el maestro- “nuestra mente en automático suele trasladar la etapa de ejecución hasta el final del procedimiento penal”. Sin embargo, no forzosamente sucede así. Desde que una persona es privada de la libertad, se genera un sistema que va a garantizar sus derechos, y aquí es donde surge el meollo del asunto.

Los beneficios preliberacionales, tales como la libertad condicionada, constituyen el medio a través del cual una persona cumpliendo una sanción privativa podrá alcanzar su libertad de manera previa, por así decirlo.

No obstante, uno de los aspectos que debemos de analizar durante la ejecución penal es precisamente que, a diferencia del anterior proceso acusatorio, donde el acusado estaba obligado a probar su libertad ante una acusación en su contra, la ejecución penal ahora es adversarial. Nótese la gran diferencia que existe al respecto:

En el sistema adversarial, cada parte presenta su caso de manera independiente y busca persuadir al tribunal o al jurado de la validez de su argumento. Cada parte tiene la oportunidad de presentar pruebas, llamar testigos y hacer interrogatorios tanto directos como cruzados. Los abogados defensores representan al acusado y buscan demostrar su inocencia o, en su defecto, minimizar las pruebas en su contra. Los fiscales, por otro lado, representan al Estado o a la parte acusadora y buscan demostrar la culpabilidad del acusado.

El solicitante es, pues, quien tendrá la carga probatoria, mas no el Juez.

El sistema adversarial se basa en la premisa de que al enfrentar dos perspectivas contrapuestas, la verdad y la justicia prevalecerán. Se supone que los abogados defensores y fiscales, al tener intereses opuestos, trabajarán de manera vigorosa y eficiente para presentar sus argumentos y evidencias de manera convincente. El tribunal o el jurado, a su vez, tiene la responsabilidad de analizar las pruebas y decidir el veredicto final basado en la ley y los hechos presentados.

Uno de los fundamentos clave del sistema adversarial es el debido proceso legal, que garantiza que todas las partes involucradas tengan igualdad de oportunidades para presentar su caso y refutar las acusaciones. Además, se espera que los jueces actúen como árbitros imparciales y garanticen que se cumpla el debido proceso.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que los beneficios preliberacionales no son derechos sustantivos o fundamentales, tampoco caracteres constitucionales; meramente, en cambio, especifica el maestro, se tratan de una aspiración de carácter procedimental. Por ello, se deben cumplir ciertos requisitos que marca la normatividad para alcanzar dichos beneficios.

Ya que estamos dentro de la etapa de ejecución, simplemente vamos a modificar la forma de la pena es impuesta. Los requisitos mínimos son los siguientes:

1. No estar sentenciado por otro delito: que no se haya dictado una sentencia condenatoria firme con anterioridad. Ello implica que solamente por una ocasión podrá obtenerse esto.

2. Que se cumpla con buena conducta.

3. Que se cumpla con el plan de actividades preponderantes de carácter educativo, laboral y social que preparen a la persona en materia de realización social.

4. Que no estén sujetos a otro proceso donde tengamos la prisión preventiva como medida cautelar.

5. Que se deba tener reparado el daño y pagada la multa.

En suma, los beneficios preliberacionales son aquellos que se otorgan a una persona que se encuentra cumpliendo una condena en prisión con el objetivo de facilitar su reinserción social y preparar su eventual liberación. Estos beneficios buscan reconocer y premiar el comportamiento y la participación positiva del individuo en actividades que demuestren su rehabilitación y su disposición para reintegrarse a la sociedad de manera responsable.

Sin embargo, su otorgamiento está sujeto a criterios y evaluaciones por parte de las autoridades penitenciarias, y su concesión puede variar según la legislación y las políticas penales del país.

11

La protección de los derechos político-electorales de los grupos en situación de vulnerabilidad

Dra. Ixel Mendoza Aragón

Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Morelos Licenciatura en Derecho. Maestría en Amparo. Maestría en Derecho Electoral. Doctorado en Derecho. Postdoctorado en Derecho Público.

Catedrática del Instituto de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la licenciatura de Comunicación y Gestión Intercultural, impartiendo la materia de Derecho Consuetudinario.

Catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, impartiendo la materia de Derecho Electoral.o Consejera Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 20142019.o Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 2019 a la presente fecha. Ponente y conferencista nacional e internacional.

La Dra. Ixel Mendoza Aragón, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, comienza su participación con nuestra revista haciendo notar que muchas veces pensamos que el derecho electoral

únicamente ha de circunscribirse a fomentar la cultura democrática que nos insta a ir a votar; sin embargo, esto va realmente mucho más allá, considerando a los grupos vulnerables que aún en la actualidad continúan

12

siendo excluidos o discriminados en el ámbito electoral.

En el artículo primero de nuestra constitución encontraremos que todas las personas gozan de una serie de derechos humanos que el Estado debe garantizar. Todo tipo de discriminación, entonces, ha de ser excluida; sea de género, color de piel, etnia, creencias religiosas, preferencias sexuales, etcétera.

Implícitos en este tema, tenemos a los derechos político-electorales de los ciudadanos. La protección de estos estará a cargo de los órganos electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales conforme a sus competencias.

En este sentido, se debe advertir que existen grupos a los que se les denomina como vulnerables o en situación de vulnerabilidad. Dentro de estos grupos se encuentran, entre otros, los adultos mayores, la comunidad LGBTIQ+, las personas indígenas, las personas con discapacidad, las mujeres, los jóvenes, etcétera. Es decir, todos esos grupos de personas que históricamente han sido vulnerados en sus derechos y discriminados.

Ahora bien, para llegar a una protección integral de los derechos político electorales, cabe decir que, en primer término, las autoridades legislativas son quienes se encuentran facultadas para plasmar en las legislaciones aquellos derechos que les son reconocidos a las personas, con base en la CPEUM. Del mismo modo, establecen la obligatoriedad de las autoridades electorales, para garantizar su protección.

De ahí que hayan surgido diversas legislaciones encaminadas a la protección de los dichos grupos.

Sin embargo, podemos advertir que muchas veces la normatividad resulta escasa o insuficiente y requiere de la implementación de varias otras medidas para poder hacer efectivos los derechos.

Por un lado, tenemos la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. El objeto de esta será evitar toda práctica ejercida hacia cualquier persona en conformidad con el artículo primero de nuestra carta magna arriba mencionado.

Para este efecto, cabe definir el concepto de discriminación:

“Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”.

Retrotrayéndonos al tema electoral, al respecto tenemos la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual contempla que los “partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática, la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes y garantizarán la postulación paritaria en las postulaciones de candidaturas”.

A continuación, la doctora hizo énfasis en las distintas instancias a las que podemos echar mano para que cada sector vulnerable obtenga garantía de sus derechos humanos.

Asimismo, trajo a colación cuestiones como los enfoques interseccionales: “enfoque o modelo de análisis que permite el reconocimiento de otras categorías sociales que se erigen, junto con el género, como construcciones sociales legitimadas para reproducir prácticas de exclusión y discriminación, tales como la etnia, la raza, la orientación sexual, la discapacidad, la edad, entre otras. La práctica y estrategia de este análisis ha sido la base para explicar las intersecciones del género con otras categorías sociales y hacer palpable que todas ellas son relevantes para la vida de las mujeres y las niñas, así como para todas las personas”.

Tomando todo esto en cuenta, han surgido instancias como las acciones afirmativas, que constituyen “una medida compensatoria para situaciones de desventaja, las cuales tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello garantizan un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que dispone la mayoría de sectores sociales.

Se caracterizan por ser temporales, proporcionales, razonables y objetivas.

Al tener sustento constitucional, constituyen también un medio por el cual los derechos político-electorales de los grupos vulnerables se ven garantizados y protegidos para ser ejercidos con plenitud. De este modo, la autoridad administrativa electoral es a quien le compete la creación y aplicación adecuada de las acciones que mejor favorezcan a los grupos vulnerables.

Estas medidas ya han sido tomadas para varios procesos electorales, en los cuales puede atestiguarse un plano de igualdad que coloca a todos los participantes en condiciones similares ante la ley.

A manera de conclusión, no está de más decir que todos, como ciudadanos, deberíamos velar por el debido proceso electoral en todos los ámbitos. La doctora hace hincapié en la paulatina construcción a una sociedad más incluyente que logre permear también la materia electoral.

13

Clase muestra: Teoría del Delito

Ex Fiscal Federal en FEMDO de la FGR y actualmente Abogado postulante en materia penal federal y local y académico de diversas instituciones educativas a nivel nacional.

Doctorado en Derecho Penal en el Centro de Estudios de Posgrado y actualmente Doctorante en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). Maestro en Derecho por la UNAM, Especialista en Defensa Penal por la Escuela Federal de Formación Judicial y Especialista en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio por el INACIPE.

Actualmente se desempeña como Capacitador a nivel nacional y se desempeña como Abogado Postulante.

La conocida frase inglesa “back to the basics” hace referencia a que nunca está de más retomar los principios o bases a partir de los cuales se desarrolla una disciplina determinada. En nuestro caso, sabemos que el derecho penal se fundamenta mayormente en lo que conocemos como teoría del delito. Por ello, el tema fue expuesto por el doctor Norberto Valle Valladares, ex fiscal federal y abogado postulante en materia penal.

Someramente hablando, podemos afirmar que la teoría del delito consiste en el conjunto de principios y criterios que nos permiten determinar la responsabilidad penal de una persona por la comisión de un ilícito. Se basa en la premisa de que para que exista un delito resulta necesario que concurran los tres elementos siguientes: acción u omisión voluntaria, tipicidad y antijuridicidad.

El primero de ellos, la acción u omisión voluntaria, se refiere a que es necesario que exista una voluntad consciente de cometer la acción u omisión.

El segundo, la tipicidad, quiere decir que dicho comportamiento debe ajustarse a una descripción previamente establecida en la ley. Es decir, el acto debe ser tipificado como delito en el código penal o en la normativa correspondiente.

Finalmente, el tercero, la antijuridicidad,

14

Dr. Norberto Valle Valladares

Ex Fiscal Federal y Abogado Postulante en Materia Penal

nos habla de que el acto debe ser contrario al ordenamiento jurídico vigente. Esto es, que infringe una norma legal y no debe estar justificado o amparado por alguna causa de exclusión de la antijuridicidad, como la legítima defensa o el estado de necesidad.

Ahora bien, existen elementos subjetivos que pueden ser necesarios para la configuración de un delito en particular. Estos elementos se refieren a la intención o conocimiento del autor respecto a la comisión del delito. Algunos ejemplos de elementos subjetivos son el dolo (intención de cometer el delito) y la culpa (imprudencia o negligencia).

Es importante tener en cuenta que la teoría del delito puede variar según el sistema jurídico de cada país, ya que cada sistema penal puede tener sus propias definiciones y clasificaciones del delito. Sin embargo, los elementos básicos mencionados anteriormente suelen ser comunes a la mayoría de los sistemas legales.

Poder definir el delito, para el doctor, destaca como un conocimiento imprescindible que todos los juristas debieran estudiar. Se trata de la parte más importante de la dogmática jurídico-penal.

En un principio, lo que ahora conocemos como teoría del delito era comprendido bajo la disciplina de la delitología. Esta se interesaba más bien por la “teoría del delincuente”, el estudio del sujeto que lleva a cabo el crimen. Hoy en día, estas investigaciones conciernen más a la materia de la criminología que a la del derecho. Esta visión contaba con enfoques más bien antropológicas, biológicas y psicológicas.

No obstante, estudiar teoría del delito implica, para los juristas, desarrollar un cierto criterio más allá de estudiar lo que estipula la ley a través de la Constitución y demás instancias. En palabras del doctor, uno no puede constituirse como un jurista completo en esta materia si “solo destinas esfuerzo a aplicar la norma procesal penal”.

La teoría del delito es una columna indispensable para el penalista, además de la

parte procesal penal. Pero antes de hablar del delito mismo hay que hablar de cómo se crea, cómo se modifica, cómo se desarrolla, etc. En realidad, aunque esto aparezca más algo de carácter filosófico que de carácter jurídico, no por ello deja de resultar necesario.

Algo muy importante que también debemos tomar en cuenta es que el derecho penal no aparece de forma homogénea ni a lo largo de la historia ni en todos los países donde se practica. Por el contrario, va cambiando el discurso que acarrea, así como su aplicación: se trata, pues, de un fenómeno dinámico, sujeto a factores económicos, sociales y culturales.

Por ello, un curso completo que trate de la teoría del delito habría de explorar la forma en que este fue desenvolviéndose históricamente. Para el maestro, el derecho alemán ha sido de los que mayor influencia han ejercido sobre el tipo de derecho que practicamos en nuestro país. De modo que es menester atenderlo desde múltiples vertientes: causalismo, irracionalismo alemán, etc.

Sucede que hay que entender que cada dogmática jurídico-penal va a implicar una definición distinta de delito. Esta va a determinar los aspectos que deben considerarse, muchas veces variando y discrepando entre ellas.

En resumen, la teoría del delito es un pilar fundamental en el ámbito del derecho penal, proporcionando los elementos y criterios necesarios para analizar y comprender los comportamientos delictivos. Su estudio y aplicación contribuyen a la justicia, al establecimiento de responsabilidades y a la protección de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, todo jurista que aborde la cuestión no puede ceñirse estrictamente a los modelos establecidos; en cambio, es necesario que conozca los distintos criterios históricos, sujetos cada uno a contextos diferentes, de modo que comprenda mejor la cuestión y adquiera un criterio de mayor peso y valor. Esto porque la teoría del delito de ninguna forma es estática: por el contrario, varía según el trasfondo social y jurídico.

15

Mtra. Guadalupe Valero Nieves

Psicóloga Jurídica, Terapeuta familiar, Especialista en Convivencias Familiares

Licenciada en Psicología por la UNAM. Maestra en Docencia por la Universidad ETAC. Perito en Grafología por el Centro de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Psicóloga Jurídica, actualmente es Profesora de Licenciatura y Posgrado con experiencias curriculares de Psicología y Familia en la Universidad César Vallejo S.C. Piura, Perú. Trabajó durante diez años en el Poder Judicial del Estado de México con padres separados y divorciados, niñas, niños y adolescentes en procesos judiciales a través de psicoterapia breve estratégica, terapia de familia, habilitación de recursos emocionales, contención de crisis y manejo de conflictos. En el Diseño de manuales psicoeducativos y en la impartición de talleres presenciales y virtuales como “Separación de parejas no de padres”, “El apego, una forma correcta de amar en la Familia”, “Inteligencia Emocional”, “Comunicación Asertiva y Afectiva” entre otros.

Especialista en Convivencias Familiares supervisando convivencias entre padres separados divorciados y sus hijos en los Centros de Convivencia del Poder Judicial del Estado de México.

Trabajó en la iniciativa privada durante veinte años en la aplicación de pruebas psicométricas para determinar la personalidad.

No se oculta a nadie que actualmente son muchas las familias que, por alguna u otra razón, deciden separarse. Sin embargo, cuando hay niños de por medio, no solo es importante que los padres procuren a toda costa su seguridad y bienestar, sino también, que busquen la ayuda necesaria para lograrlo.

16

La desvinculación afectiva en las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en procesos judiciales familiares, con progenitora o progenitor no custodio

La maestra Guadalupe Valero Nieves, psicóloga jurídica, terapeuta familiar, especialista en convivencias familiares, nos habla del tema.

El término de desvinculación afectiva es acuñado por el derecho para describir la ruptura o el distanciamiento emocional entre dos personas, generalmente en el contexto de una relación de pareja o matrimonio, cuya progenie se mire particularmente afectada por ello. En estos casos, la desvinculación afectiva puede tener implicaciones legales, ya que puede influir en decisiones relacionadas con la custodia de los hijos, la pensión alimenticia, la división de bienes y otros aspectos importantes que deben ser resueltos en el marco del proceso legal.

El tema aparece, pues, de bastante importancia. Principalmente porque, evidentemente, los menores se encuentran

en situación de especial vulnerabilidad. Por ello la ley puede y debe ampararlos de modo que sus derechos se miren garantizados a toda costa.

Recordemos que los menores desarrollan inevitablemente un vínculo afectivo para con sus progenitores. Se trata de “un lazo de amor, empatía y cuidado mutuo que une a las personas entre sí. Es un sentimiento amoroso que proporciona bienestar y seguridad y es la base y el motor del desarrollo de los seres humanos”. No obstante, al aparecer una separación o divorcio estos vínculos comienzan a generar inconsistencias.

Tenemos tres formas de apego que pueden presentarse: seguro, inseguro y ansioso ambivalente. Esta postura psicológica nos ayuda a comprender al menor.

En cuanto al apego seguro, diremos que “está caracterizado por la incondicionalidad:

17

el niño sabe que su cuidador no va a fallarle. Se siente querido, aceptado y valorado”. Sus progenitores cumplen con todas sus necesidades, tales como la alimentación, afecto, etc. “De acuerdo con la teoría del apego de Bowlby, este tipo de apego depende en gran medida de la constancia del cuidador en proporcionar cuidados y seguridad”.

Ahora bien, el apego inseguro “se caracteriza porque el cuidador o persona de referencia tiene carencias en lo que respecta al cuidado que debería dar o el tipo de relación que debería ofrecer. Es inestable: a veces cálido y a veces frío. Las necesidades, satisfechas de cierta manera, no dejan de provocar un apego inseguro en los niños”.

Finalmente, del apego ansioso ambivalente, diremos que consta de “inconsistencias en las habilidades emocionales de los cuidadores del niño”. Esto va a provocar en el menor “llanto y la misma ansiedad hacia él”, dice la maestra.

¿Pero qué pasa al existir una situación de separación o divorcio en la familia?

Aquí, los afectos que existen entre padres y sus hijos se reorganizan y se reestructuran. Sufrir esta modificación puede desencadenar problemas

para la psique de los niños.

La situación legal que se presenta en estos casos es, por eso mismo, regulado por la ley, que se encargará de generar acuerdos patrimoniales y de convivencias. No obstante, es importante destacar que la ley solo tendrá cabida cuando los padres no lleguen por sí solos a ningún tipo de acuerdo. Se entenderá que, no en todas las familias que se separan habrá forzosamente riesgo de que el menor desarrolle malos hábitos; en realidad, muchos padres actualmente tienen

18

plena consciencia de sus responsabilidades emocionales para con sus hijos, de modo que logran conllevar su separación sin afectarlos tanto.

Por su parte, los padres y madres en conflicto tienen una falta de comunicación asertiva y afectiva, además de multifactoriales problemáticas. Todo lo cual deviene en un duelo y pérdida que vive el niño. Algunos de los trastornos que puede desarrollar el niño son: ansiedad y angustia; tristeza y depresión; culpa y autorresponsabilización; cambios en el comportamiento; dificultades para relacionares, etc.

Es importante tener en cuenta que no todos los niños experimentarán los mismos efectos y que la respuesta emocional puede variar según la edad, el temperamento y los recursos de afrontamiento del niño, así como el nivel de conflicto y la calidad de las relaciones preexistentes.

Por ello, para minimizar el impacto psicológico de la separación, es esencial que los padres brinden un entorno seguro y de apoyo para los niños, fomenten una comunicación abierta y honesta, y consideren la participación de profesionales de la salud mental, como psicólogos o terapeutas, para ayudar a los niños a procesar sus emociones y adaptarse a los cambios. Además de, claro está, recurrir a la ley en caso de ser necesario.

Por lo demás, son muchas las herramientas que esta proporciona para estos casos: evaluaciones psicológicas, terapias, acompañamiento, supervisión de convivencias, talleres, mediación, etc.

La maestra concluye su participación con nosotros acuñando la siguiente frase: “Los padres escriben la historia de los niños, niñas y adolescentes con una salud emocional sana. ¿Cómo los quieres escribir?”.

19

Desaparición Forzada

Mtro. Carlos Octavio Torres Maldonado

Maestro en Derecho con Especialización en Litigación Oral

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Maestro en Derecho con Especialización en Litigación Oral, por la California Western School of Law, en San Diego California, Estados Unidos.

Seminario “Legítima Defensa en Casos de Violencia de Genero por la Organización Internacional “Lawyers for Women” de París, Francia y la UNAM.

Curso “Derecho Penal Internacional” impartido por el INACIPE.

Curso taller “Técnicas básicas de litigación oral” impartido por la Oficina de la Barra Americana de Abogados en México.

Socio fundador y abogado postulante de “DeLegal Firma” firma de abogados dedicada al litigio en materia penal y empresarial.

Agente del Ministerio Público Especializado en Investigación de Delitos Contra la Desaparición Forzada de Personas de la Fiscalía de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua de 2019 a 2022.

Docente del Instituto de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua en la materia de Teoría del Delito y Política Criminal, dirigido a Agentes del Ministerio Publico en 2021.

Un tema muy a flor de piel especialmente para los ciudadanos de este país y para la sociedad en general, que por su delicadeza debe ser abordado con la mayor seriedad posible, constituye el de la desaparición forzada. Tratándose de una cuestión multifacética, permite ser abordada a través de distintas disciplinas. El enfoque que el maestro Carlos Octavio Torres Maldonado, maestro en derecho con especialización en litigación oral, se acerca, por supuesto, al ámbito del derecho, tratando al fenómeno en su aspecto de delito.

La definición que nos proporciona la ONU al respecto es la siguiente: “El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

Demás está decir que la desaparición forzada es considerada una violación de los derechos humanos, tanto más por cuanto que ha sido utilizada como forma

20

de represión política, persecución, intimidación y control social en diversos países.

Resulta complicado imaginar las consecuencias personales que esto conlleva: los familiares de las víctimas sufren una extrema angustia, ya que no tienen información acerca de sus seres queridos. Se ven envueltos en un clima de terror y vulnerabilidad, ya que las personas que aman pueden ser sometidas a tortura o incluso ser asesinadas, sin que exista un amparo al cual puedan apelar.

Pero retomando el enfoque como delito que acuña el maestro, recalca que puede identificarse un problema principal: y es que se ha utilizado como un instrumento de terror crónico.

La desaparición forzada se usa a menudo como una estrategia para sembrar el terror en una sociedad. La sensación de inseguridad y miedo que genera no se limita a los familiares cercanos de las personas desaparecidas, sino que afecta también a las comunidades y a la sociedad en su conjunto.

Cuando se da el caso, se da inicio a un camino largo que atañe no solamente a la víctima secuestrada sino también a las víctimas indirectas que entran a colación.

Ahora bien, resulta necesario identificar también a los grupos poblacionales con mayor riesgo de sufrir este atropello a sus derechos humanos.

Las desapariciones parecen estar dirigidas, con frecuencia, específicamente contra defensores y defensoras de los derechos humanos, familiares de víctimas, testigos clave y profesionales del derecho.

No se oculta a nadie que, al menos en nuestro país, las corporaciones del Estado suelen estar coludidas con el crimen organizado a efectos de ejecutar este tipo de desapariciones.

¿Qué derechos humanos violan las desapariciones forzadas?

� Derecho a la seguridad y la dignidad de las personas.

� Derecho a no sufrir tortura ni otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

� Derecho a unas condiciones de detención humanas.

� Derecho a la personalidad jurídica.

� Derecho a un juicio justo.

� Derecho a la vida familiar.

� Derecho a la vida.

� Derecho a la verdad.

Por otro lado, al identificar al hecho como delito, identificamos que sus principales características, al juzgarse, incluyen el ser imprescriptibles y no sujetos a criterios de oportunidad ni a formas de solución alterna al proceso u otras de similar naturaleza; no ser enunciado el procedimiento especial abreviado; la necesidad de prisión preventiva de manera oficiosa; de prohibir la aplicación de amnistías, indultos y medidas similares de impunidad; no excluyente la obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores que dispongan, autoricen o alienten a la comisión de estos delitos.

Si quisiéramos identificar correctamente al responsable de la desaparición, encontraríamos la respuesta en el artículo 27: “comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero”.

Sin embargo, se sabe que la impunidad es uno de los principales obstáculos para combatir la desaparición forzada en México. Es necesario fortalecer el sistema de justicia y asegurar que los responsables sean llevados ante los tribunales y enfrenten las consecuencias legales correspondientes. Asimismo, se deben implementar políticas de reparación integral para las víctimas y sus familias, que contemplen medidas de apoyo psicológico, económico y social. Todo esto debiera ser responsabilidad del Estado.

21

Semanario Judicial de la Federación

Semanario Judicial de la Federación 22

23

24

25

26

27

28 28

Las Noticias Las Noticias

29

Tren Interoceánico de pasajeros operará con normalidad en diciembre, estima AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el proyecto va muy avanzado por lo que consideró que “vamos a poder inaugurarlo en agosto, septiembre”.

“Va muy avanzado ya el tren, el ferrocarril, creo que vamos a poder inaugurarlo en agosto, septiembre, ya va a operar con normalidad en diciembre de este año”.

En breve entrevista, con medios de comunicación de Salina Cruz, el jefe del Ejecutivo dijo que cada mes supervisará dicha obra, como lo hace con el Tren Maya.

“Cada mes voy a estar supervisando las obras en los puertos de Chiapas, en el puerto de Coatzacoalcos y aquí en el puerto de Salina Cruz, además estamos rehabilitando las dos refinerías la de Minatitlán, la de Salina Cruz, se

está construyendo una planta coquizadora aquí en Salina Cruz”.

Señaló que también se trabaja en el tramo de Palenque a Coatzacoalcos y en el tramo de Ixtepec Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Aseguró que en 15 días van a salir las licitaciones para los 10 parques industriales del Istmo para que haya trabajo y bienestar para el pueblo.

Acompañado por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, el Mandatario destacó que ambos trabajan de manera coordinada, que es un buen gobernador, porque lo conoce desde hace años, “es mi compañero de lucha, es mi hermano”.

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/treninteroceanico-de-pasajeros-operara-connormalidad-en-diciembre-estima-amlo/

30

¿Cuántos empleos formales se generaron durante la administración de Alfredo del Mazo?

Estudio de la UAEMéx realizó un comparativo de los últimos cuatro gobiernos estatales.

En el Estado de México la pérdida de empleos formales ha ido al alza en los últimos años, situación asentuada durante el gobierno encabezado por Alfredo del Mazo Maza, principalmente por factores como la inflación y los efectos de la pandenia de Covid-19.

Lo anterior es señalado en el estudio “Comportamiento del Empleo Formal en el Estado de México, 1999-2023. Una revisión de los datos” publicado por la Revista Economía Actual de la Universidad Autónoma del Estado de México, para el cual fueron consideradas cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

En la actual administración (2017-2023) encabezada por Alfredo del Mazo Maza, si bien se han registrado un millón 634 mil 282 empleos formales, con lo cual se convierte en el gobierno con el mayor número de empleos formales registrados ante el IMSS, se han perdido 35 mil 313 tan sólo en 2020, cifra que también lo convierte en la administración con mayor pérdida de empleos formales.

De acuerdo con el estudio, la pérdida de empleos registrada en la actual administración estatal está ampliamente relacionadas por la crisis económica nacional e internacional a consecuencia de la crisis sanitaria por Covid-19.

El segundo lugar por pérdida de empleos formales fue para la administración de Enrique Peña Nieto con 34 mil 676 durante el 2009; respecto de la generación de empleos, ese

gobierno reportó un total de un millón 143 mil 162.

En la administración de Arturo Montiel Rojas en el periodo de 1999-2005, el número promedio de empleos formales ascendió a un millón 007 mil 402 y de pérdida de 22 mil 725, mientras que con Eruviel Ávila Villegas en el periodo de 2011 a 2017 el total de la creación de empleos formales fue de un millón 375 mil 207, pero en pérdida no hubo no uno solo.

En el análisis realizado por los realizadores del estudio, se indica que la recuperación del empleo en la entidad mexiquense ha sido lenta debido a que las organizaciones empresariales no se arriesgan a contratar trabajadores permanentes, por la incertidumbre económica que se vive, lo anterior como factor principal.

No obstante, este problema tambien esta relacionado con los altos niveles inflacionarios que impiden pagar a los trabajadores, a la inseguridad pública que vive el país y a la mayor competencia del comercio informal, según datos que fueron obtenidos de Forbes en 2023.

Se prevé que para las futuras administraciones de gobierno estatal, la creación de nuevos empleos y comportamiento económico se desarrolle en función de la actividad nacional e internacional, seguridad y certidumbre de la inversión pública y privada.

https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/ administracion-de-alfredo-del-mazo-laque-mas-empleos-formales-registro-perotambien-con-la-mayor-perdida-10136188. html

31