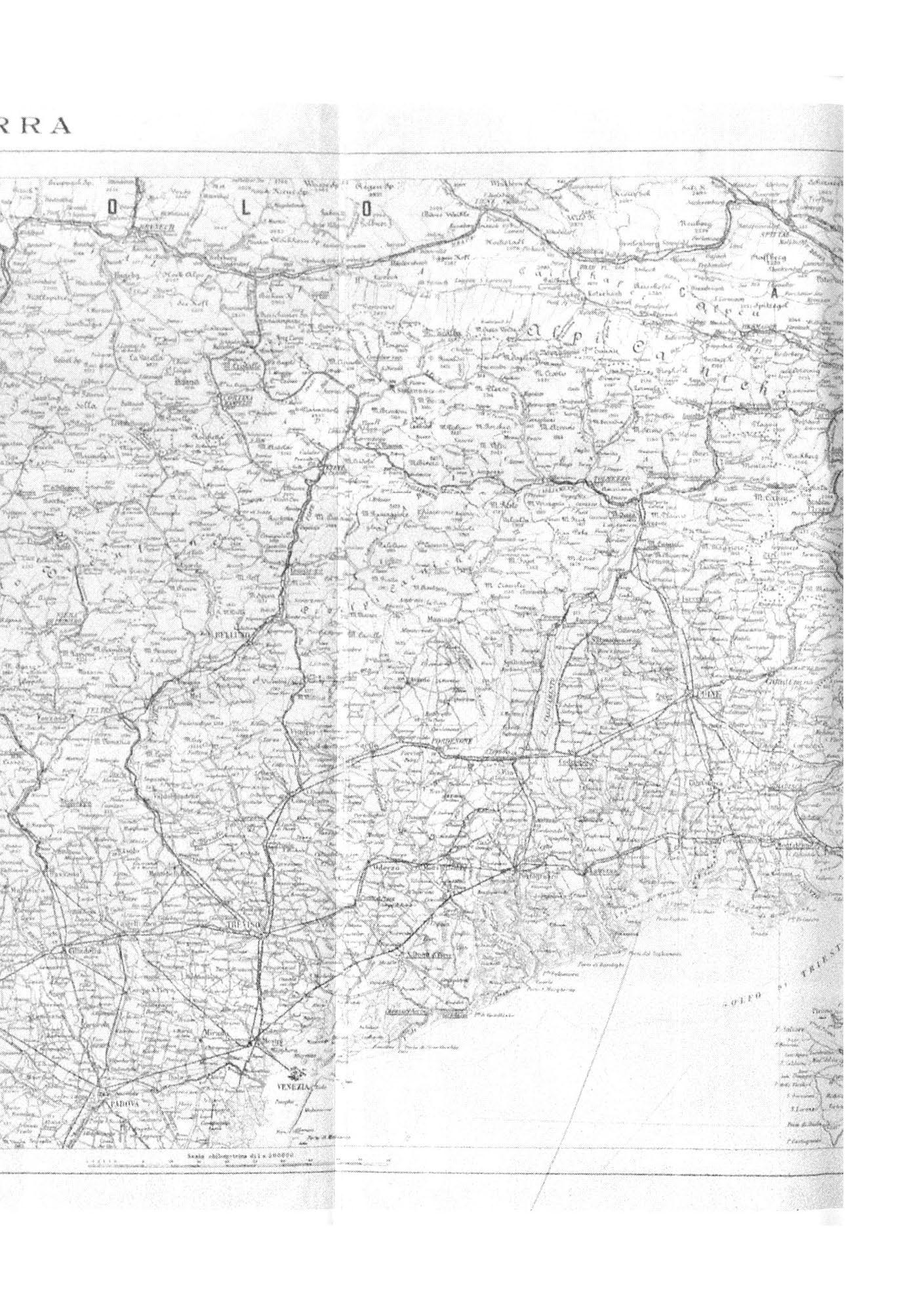

I piani operativi dello SM verso l'Austria-Ungheria dal 1885 al 1915

ROMA, 1998

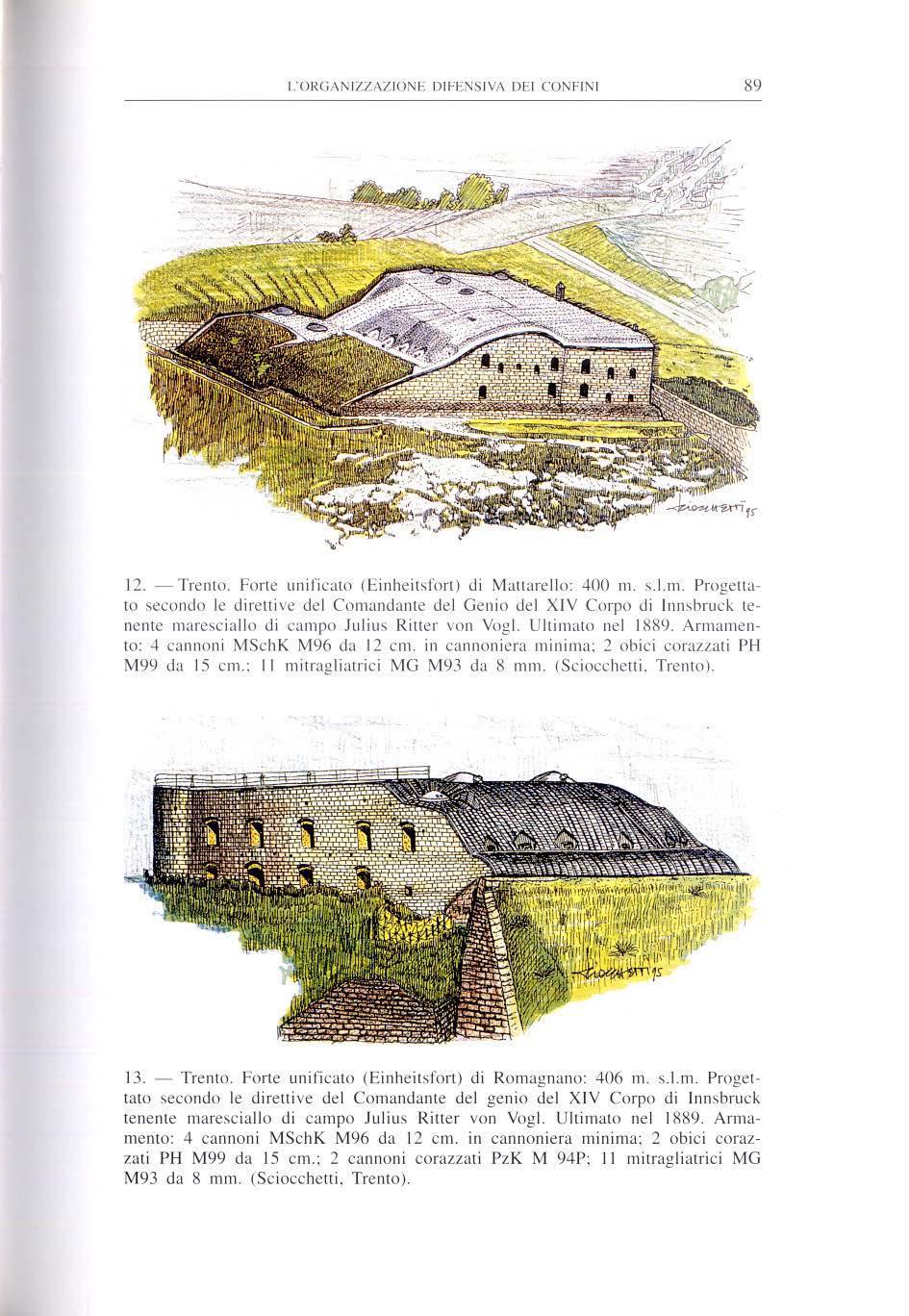

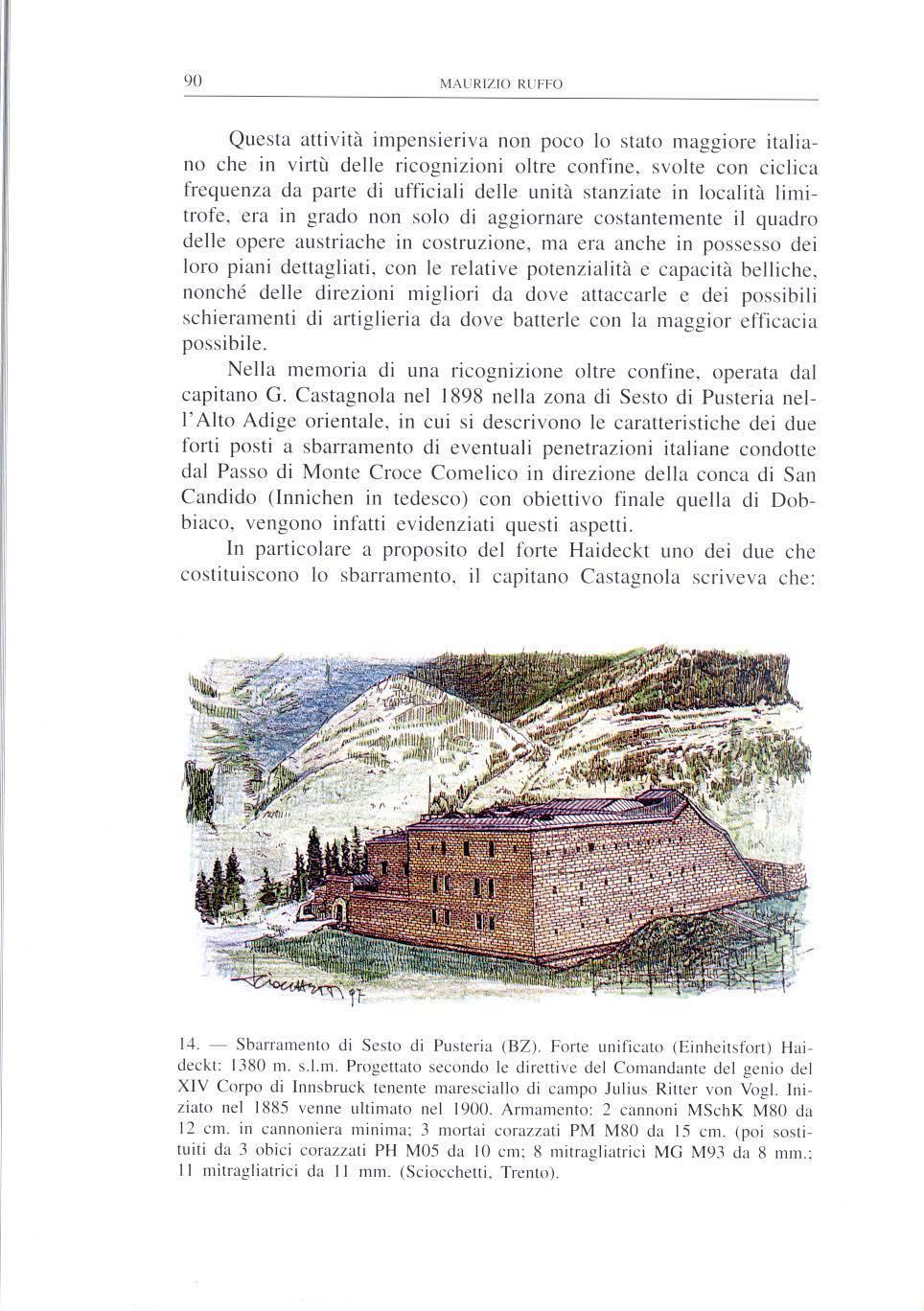

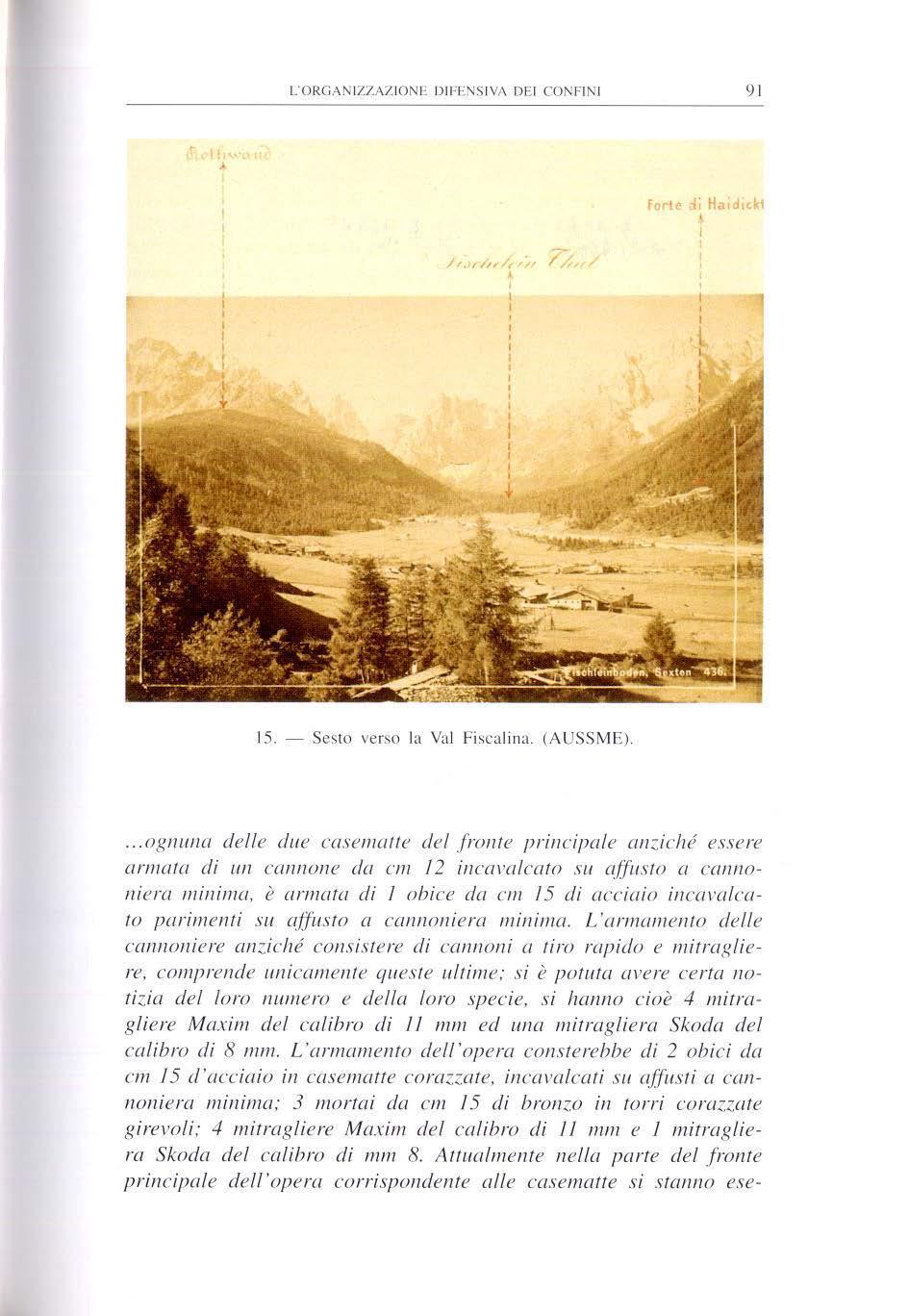

Maurizio RUFFO

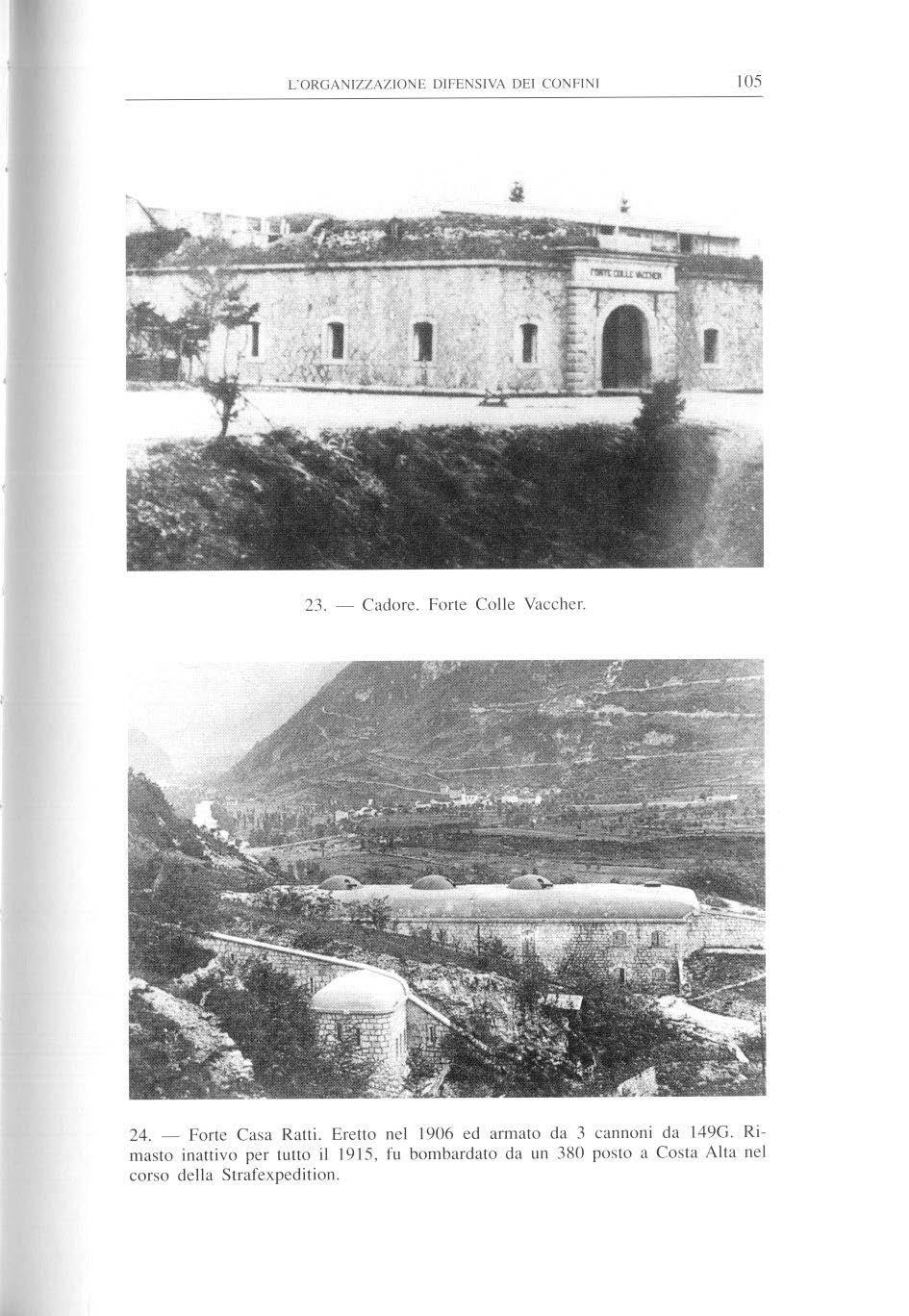

L' i11dividua z ione della prorenien:a della minaccia alla propria integrità territoriale ed istitu:ionale è priorità assoluta di uno Stalo moderno.

Essa, infalli, è diretta conseguenza delle linee di politica es/era e determina la pianificazione operativa difensil'a ed offensiva.

S0110 così presi in considera:ione i possibili 1eatri operativi in1eressanti i Paesi confinanti e, in particolari situa z ioni geopolitiche e so c ioeconomiche, vengono stipulati tratrati di al/ean : a o patii di non aggressione.

È il caso della giol'Clne Itali a che, sorta nel 1861 e completa/a nella sua integrità territoriale nel 1866 co11 l'annessione del Vene/o e nel 1870 co11 /'acquisi z ione di Roma, stipula 11el 1882 un'alleanza - la Triplice - con la Germania del Bismarck e con il secolare nemico, /'Austria - Ungheria. in chia1·e antifi'an c ese ed anlirussa.

Tale alleanza, u1ile per aspetti dirersi a tutti e Ire i co11traenti, presen1ava, per quanto atteneva i rapponi italo -aus/riaci. numerosi elementi di reciproca dijfiden::a che portarono i rispetti1 •i Stati Ma1-:giori a considerare sempre più seriamente la possibilità di un conflitto.

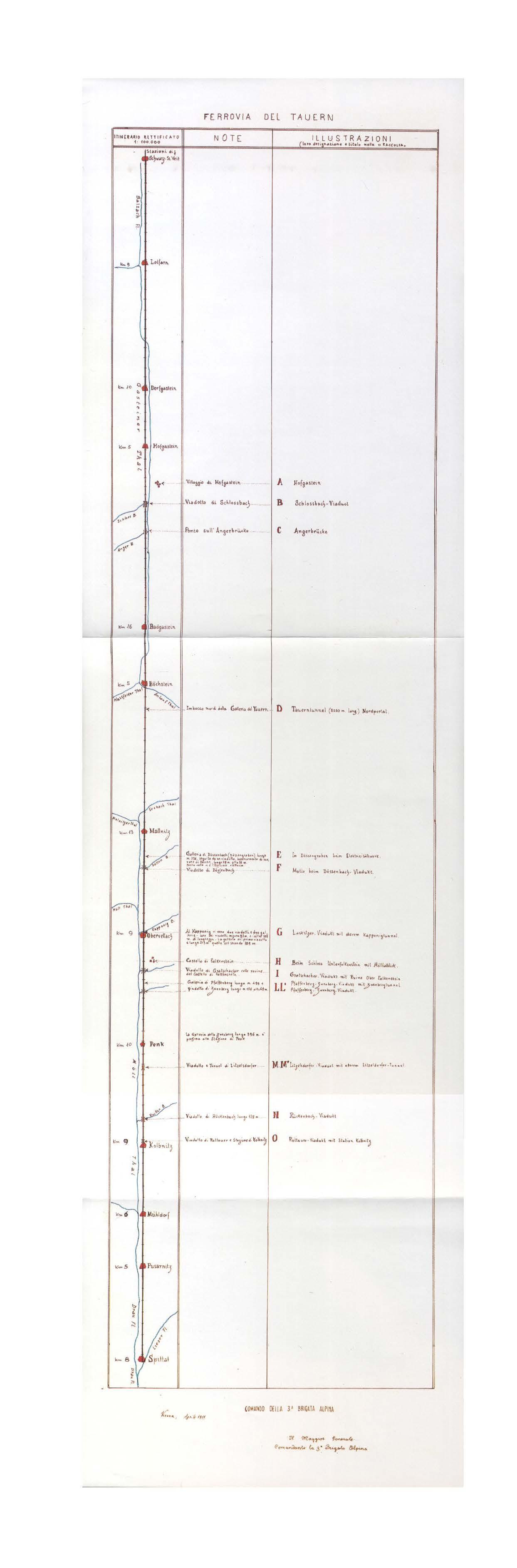

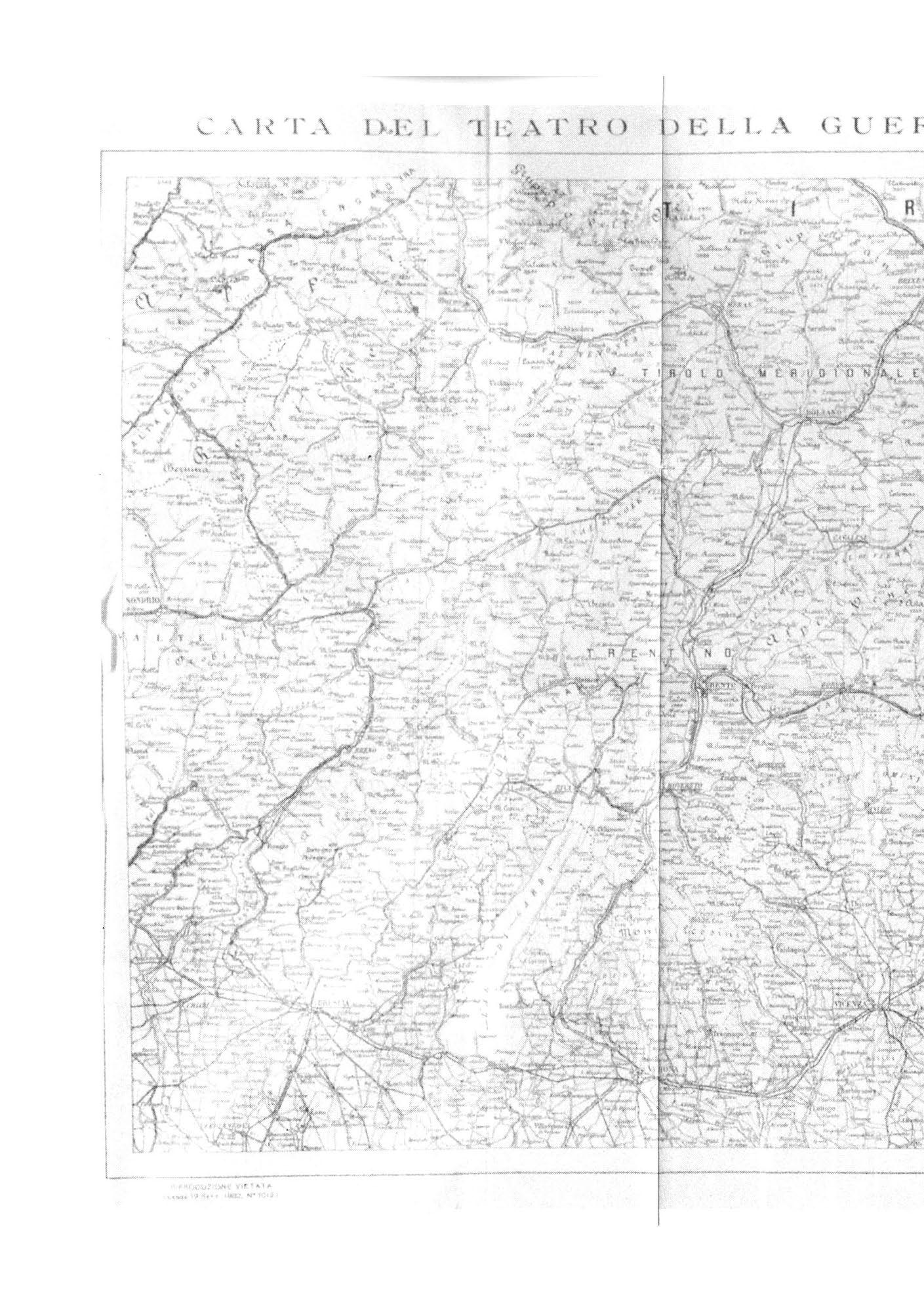

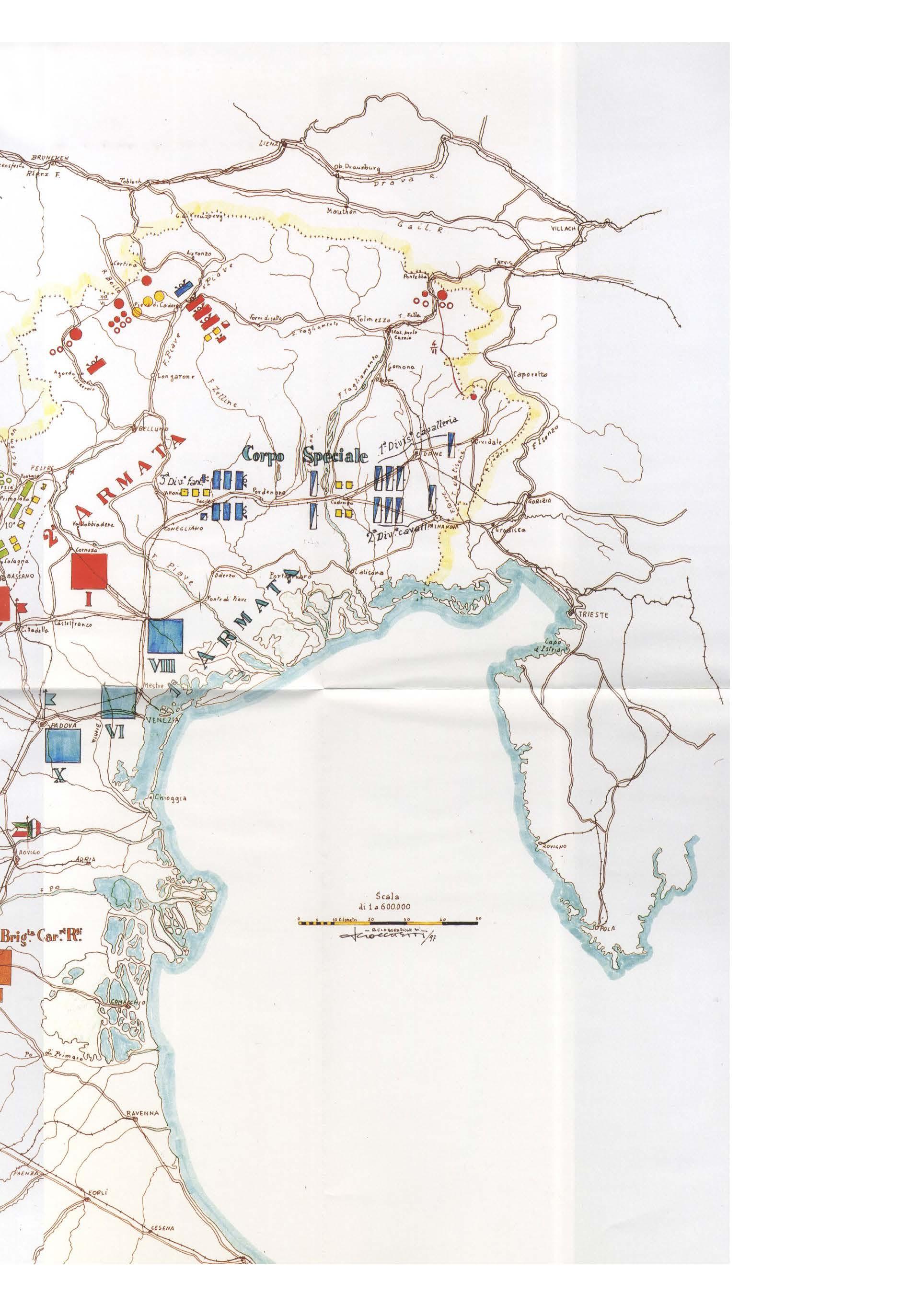

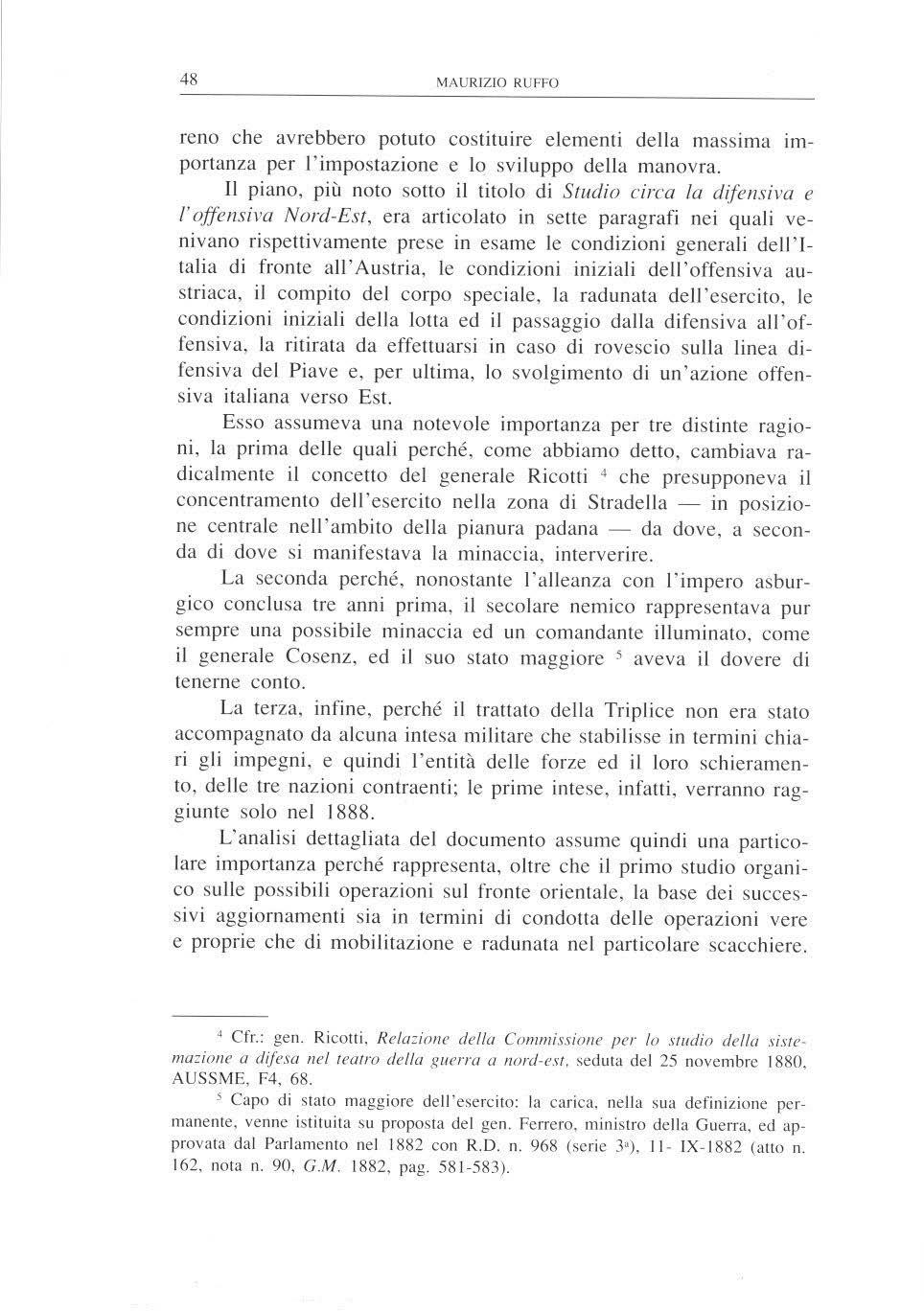

L'autore esamina il lungo la vom dello S1ato Mag{?iore Italiano che dallo studio del gen . Cosen z , aflraverso i successivi agg iornam enti del gen. Saletta e del gen. Poi/io. si concreti: z ò infine ne/l'ordine di opera:ioni n. I del 16 ma{?gio 19/5, con il quale l'Esercito Iwliano entrò in guerra.

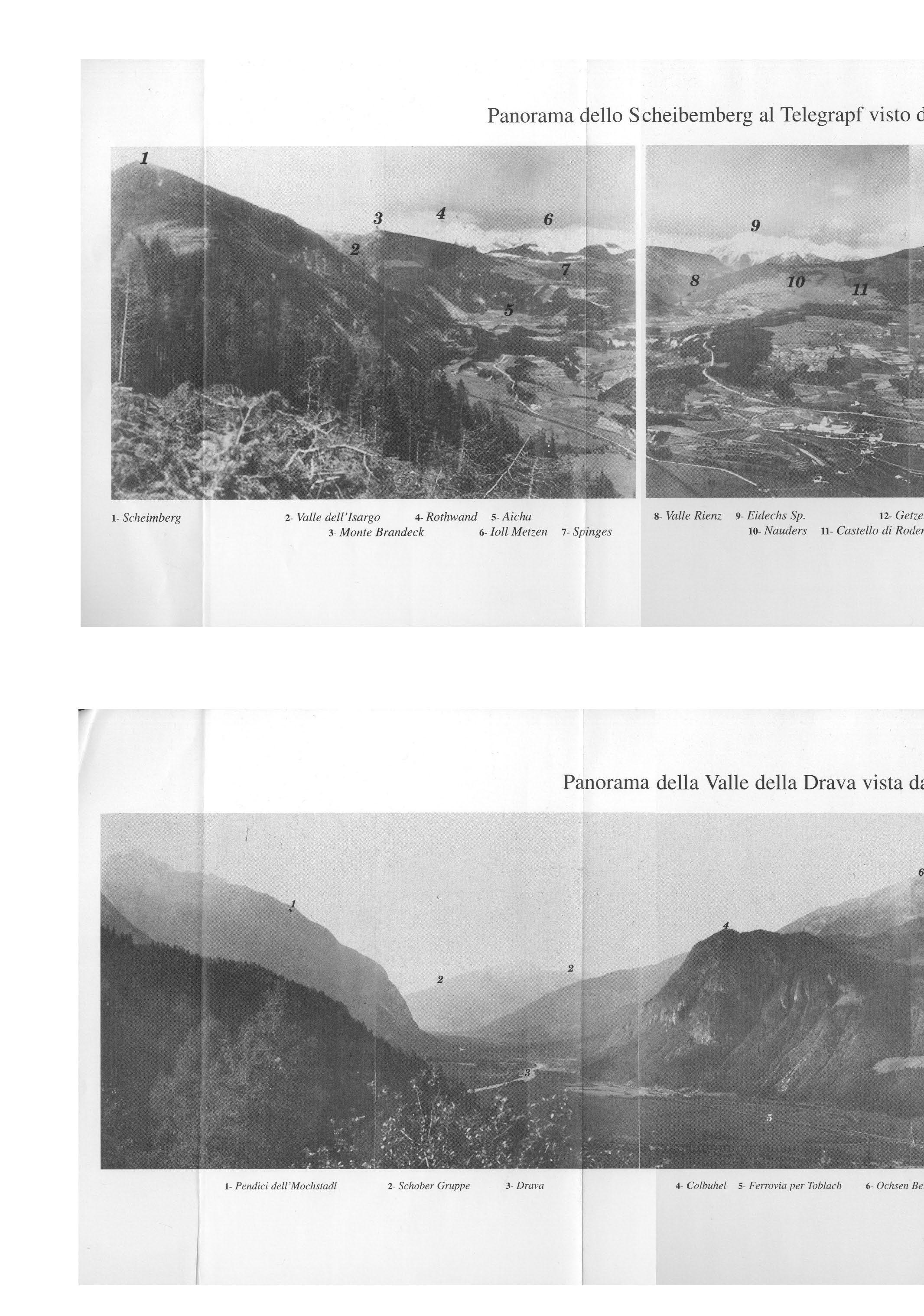

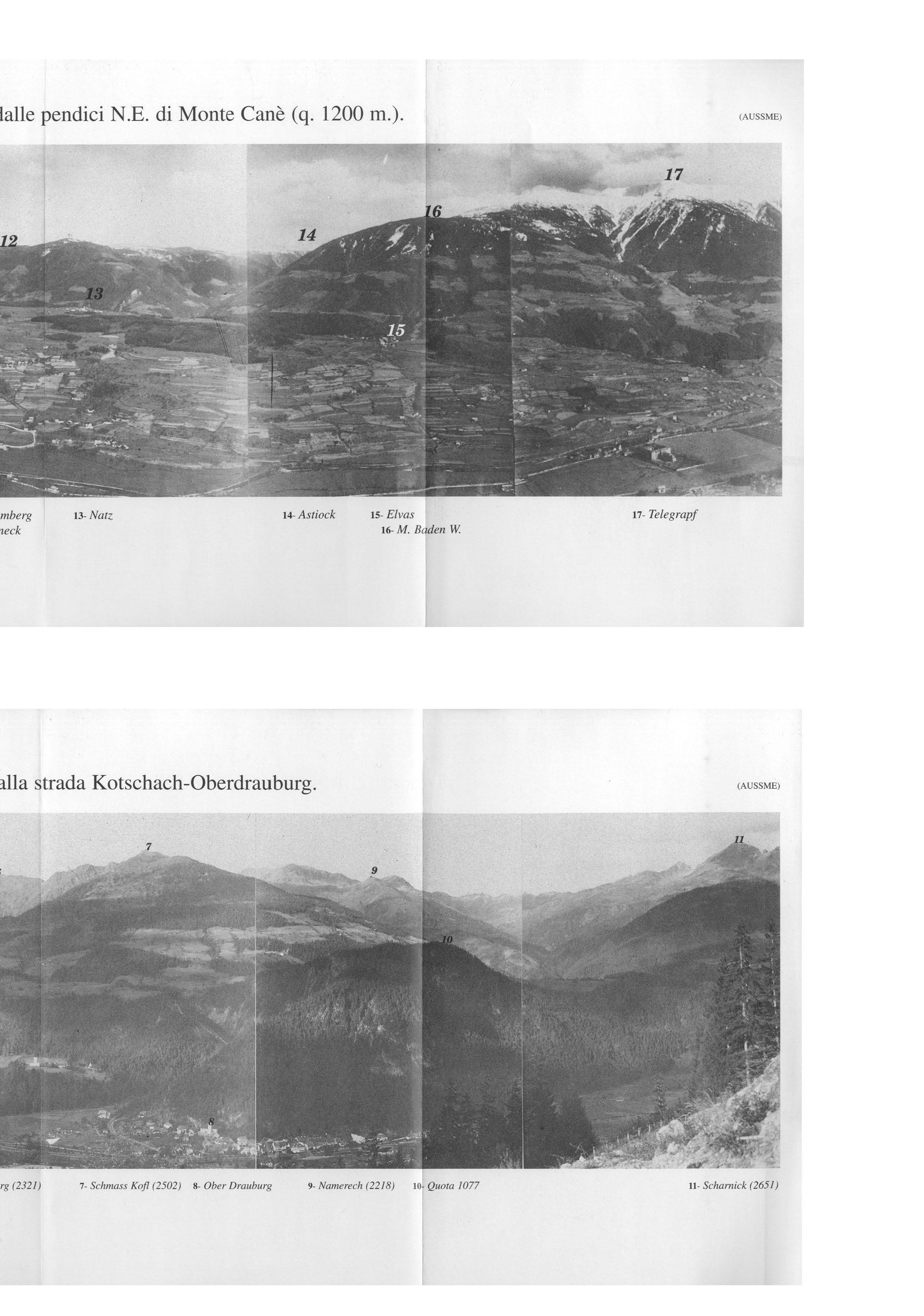

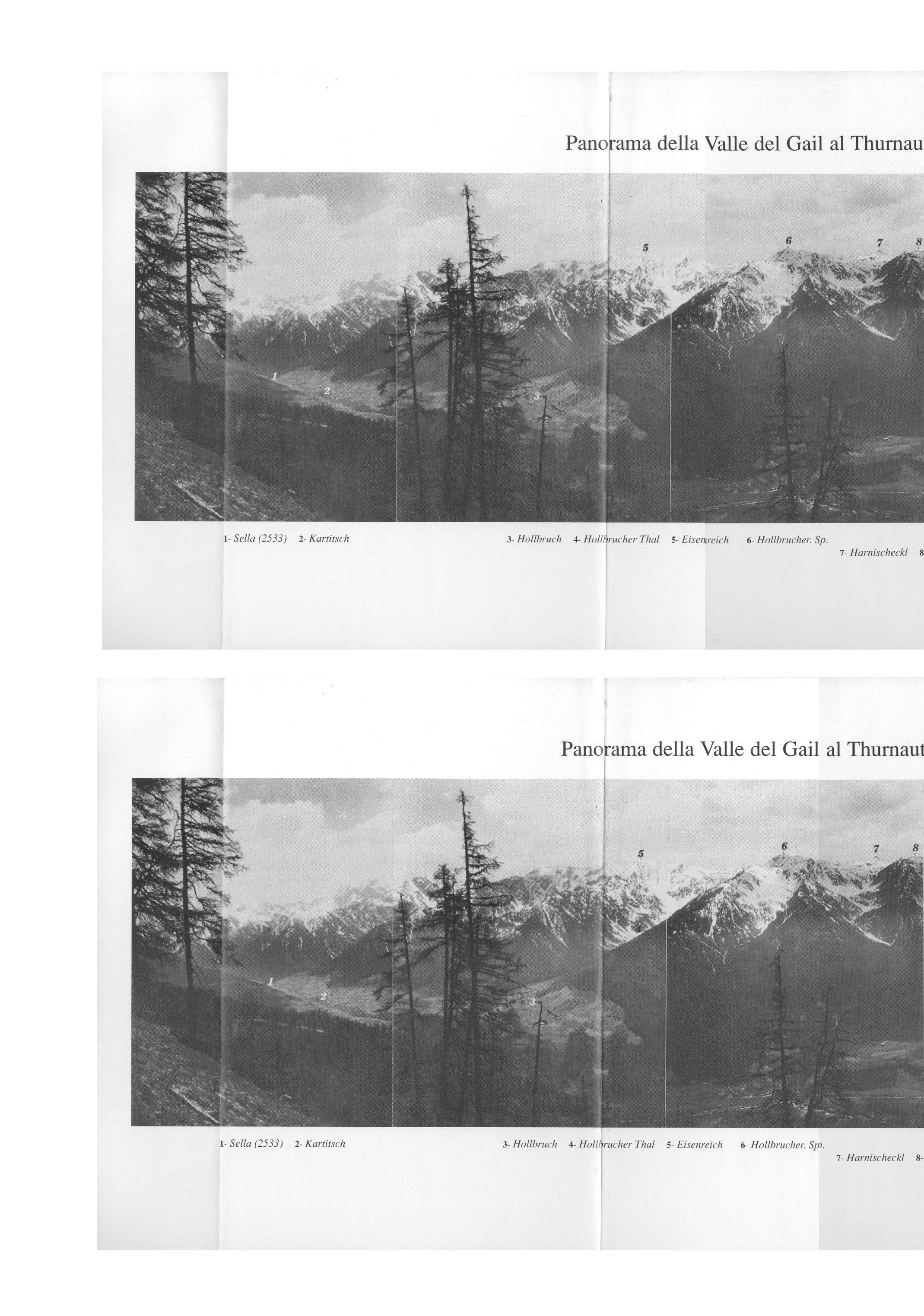

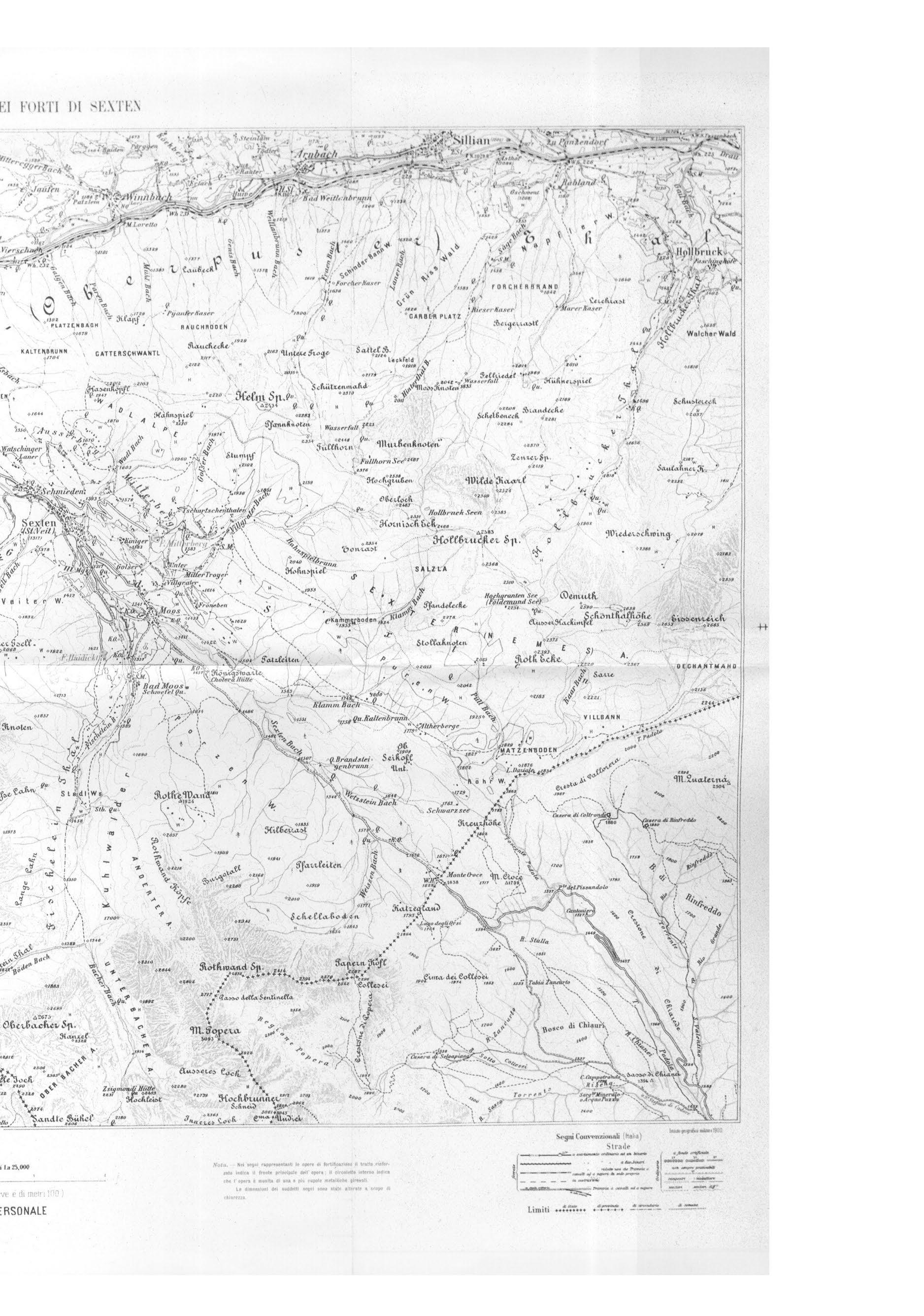

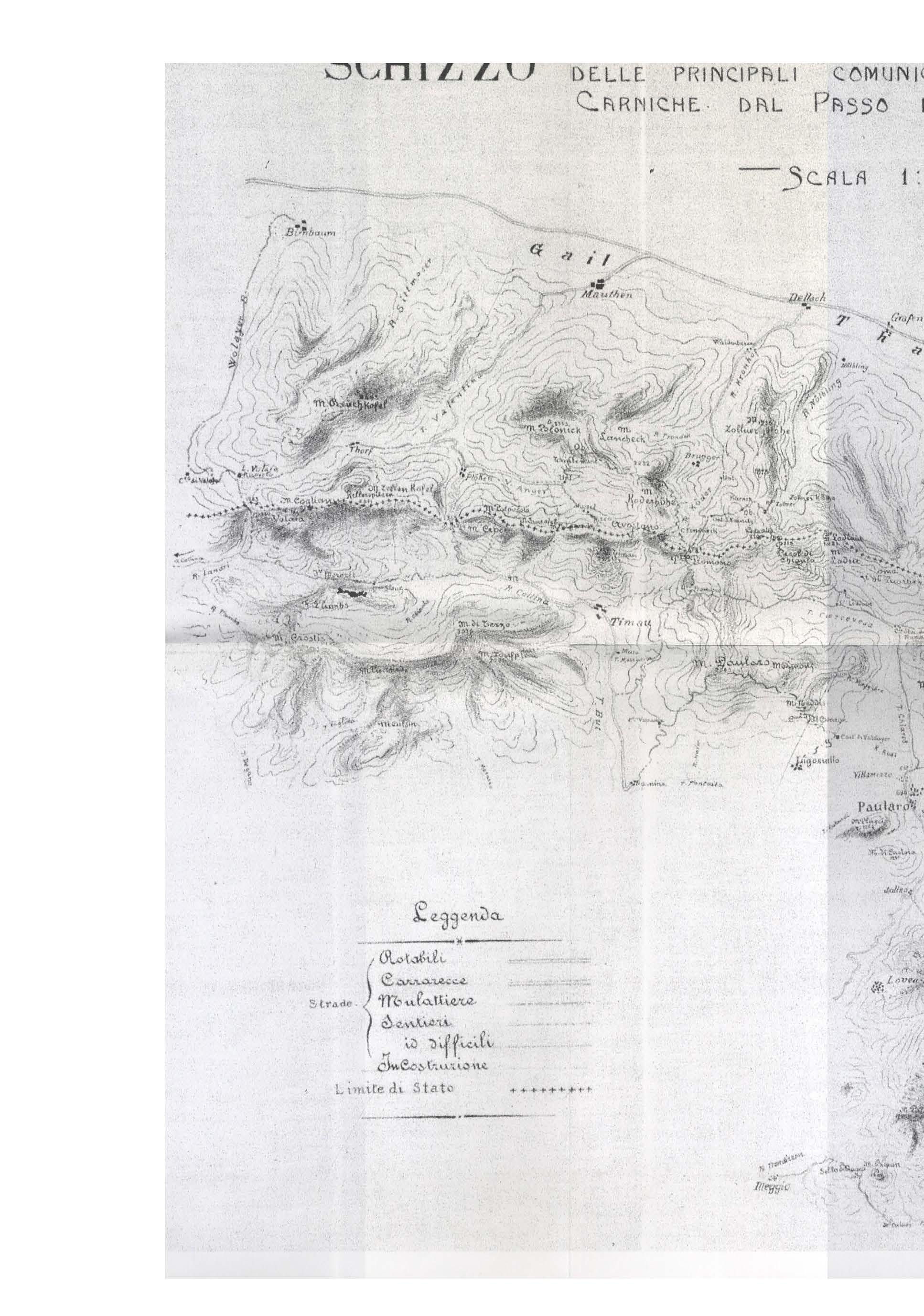

L ' opera non mancherà di essere appre::a/a dal lettore che conosce hene le valli delle Alpi orientali ed il 1alore impeditivo delle fortifirnzioni i vi erelfe con grande dispendio di risorse fina11:iarie.

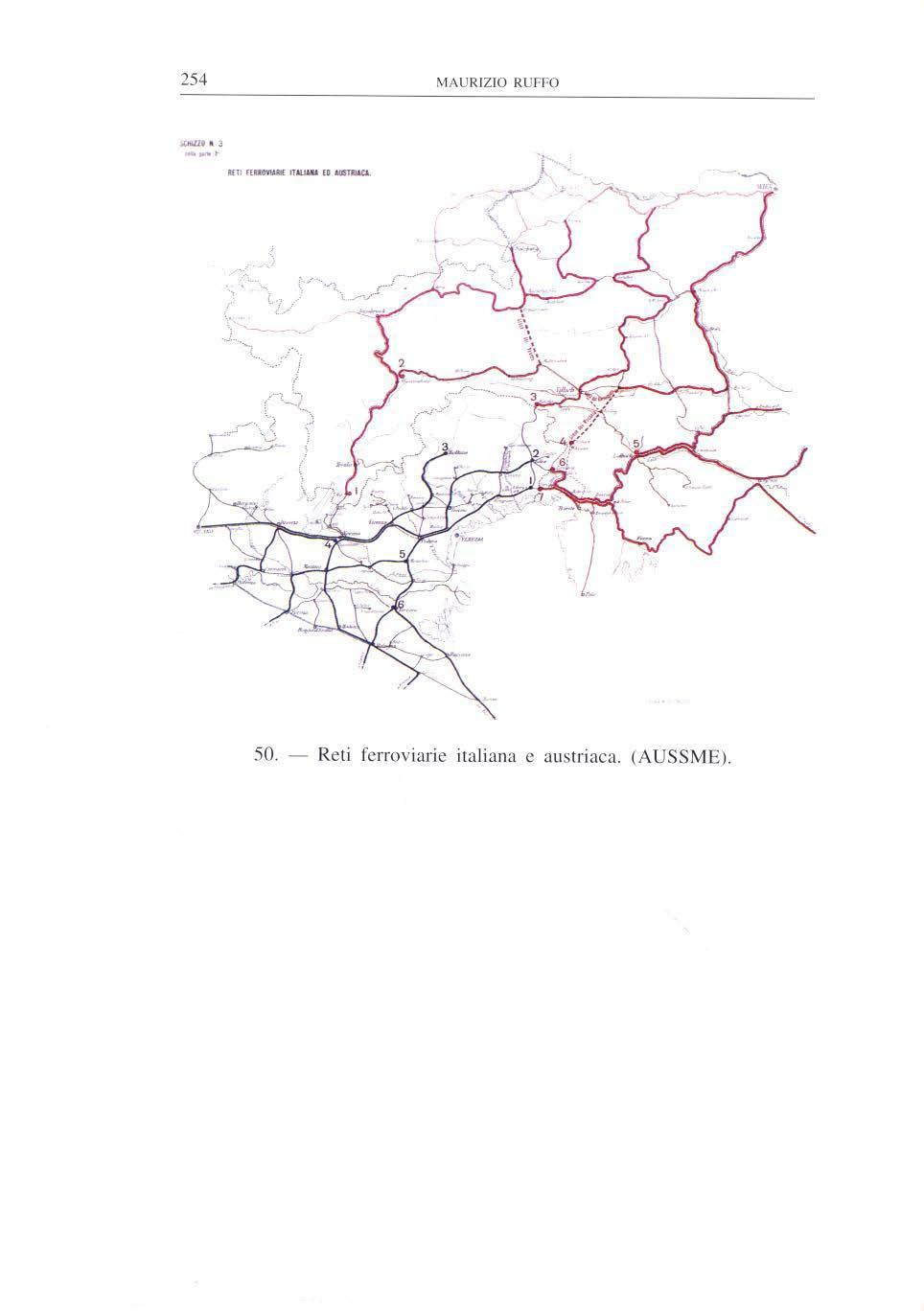

Tuttavia anche chi si accosta per la prima l'Olla alla problematica di un piano operativo. troverà interessante scoprire come FeniFano risolti i problemi inerenti la ricogni z ione in terrilorio nemico in un'epoca del tulfo pril'a dei sofisticati sislemi elellronici attuali, e come le capacità delle Fie di comunica z ione e del traspor/o ferroviario. in particolare, condi:ionarnno pesantemente le possihilità di schierame1110 di grandi masse di uomini.

Nell'apprestarmi alla compilazione di quest ' opera che tratta un periodo di storia non solo italiana , ma direi europea per qu e lle che furono le conseguenze che portarono alla definizione di un nuovo assetto degli stati in Europa, non più basato sugli imperi multinazionali, ma sull ' affermazione delle individualità nazionali, m i sento in dovere di rivolgere un pens iero di gratitudine a tutti coloro che non solo mi hanno incoraggiato nell'affrontare il difficile tema , ma hanno costantemente sostenuto la mia fatica quotidiana.

Un grazie di cuore va a tutti i colleghi ed amici dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito per la preziosa collaborazione fornitami in ogni frangente ed in particolare al Capo Uffic io Col. c. s. SM Riccardo Treppiccione; agli Ufficiali addetti alla I" sezione Cap. a. Michele Tedeschi e Cap. f. (cr.) Filippo Cappella no; al Cap. a. Sa lvatore Orlando ed al Cap. f. Antonio Di Ganci, ali' A. Daniele Prinari ed il D ott. Alessandro Gionfrida tutti della 2" sezione; ali' A. Fernando Battisr.a della Segreteria.

Un sincero pensiero va a l Dott. Pro f. Antonello Bi agini dell'Università la Sapienza di Roma, all'Ing. Flavio Russo di Napoli, al Col. f. (a lp. ) (aus.) Paolo Riccioni Presidente della Sezione di Rom a dell'Associazione Nazionale Alpini cd all'A. Aldo Caligaris per l 'i ncondiziona to e fattivo aiuto prestatomi in ogni momento della stes ura di quest'opera.

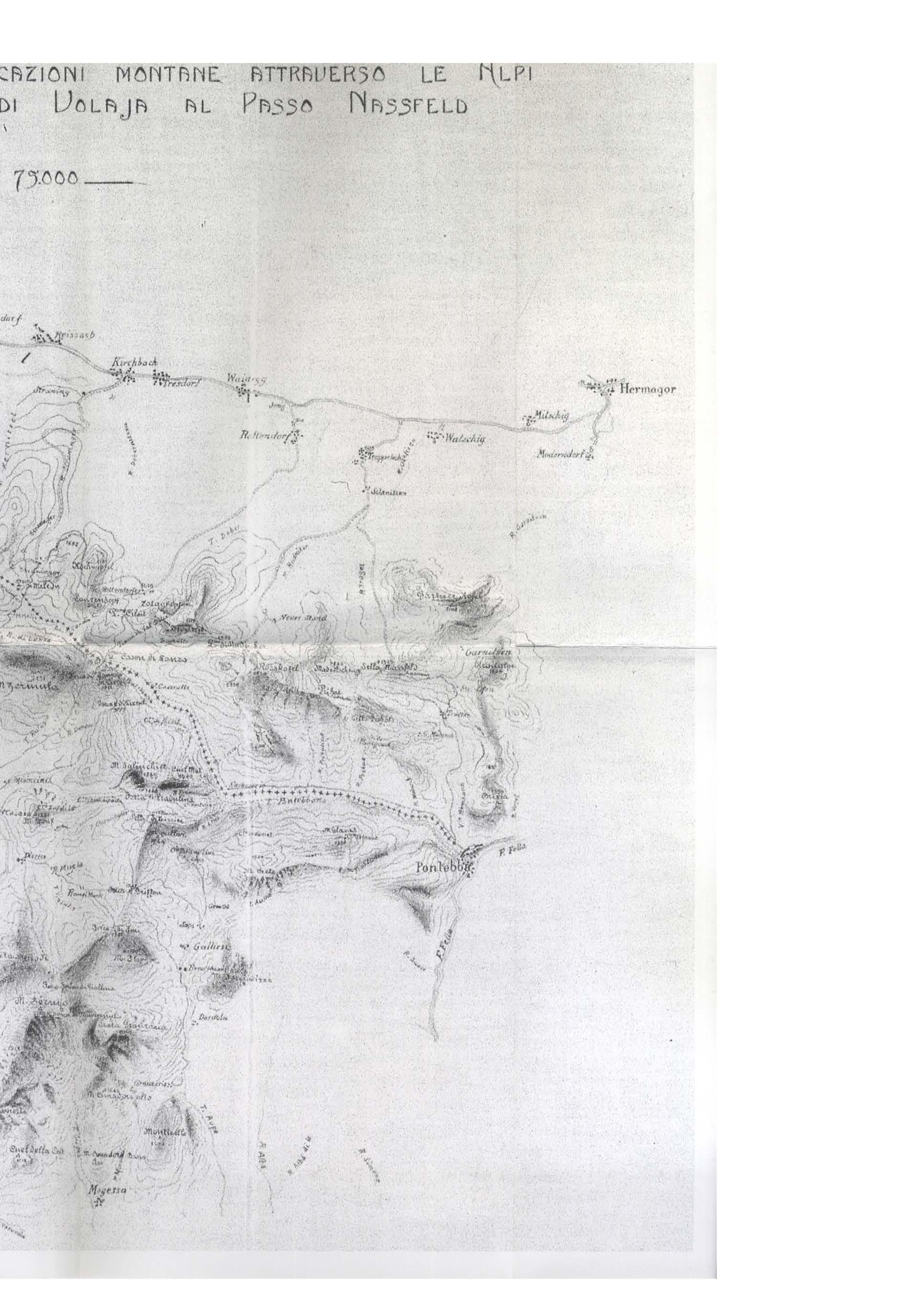

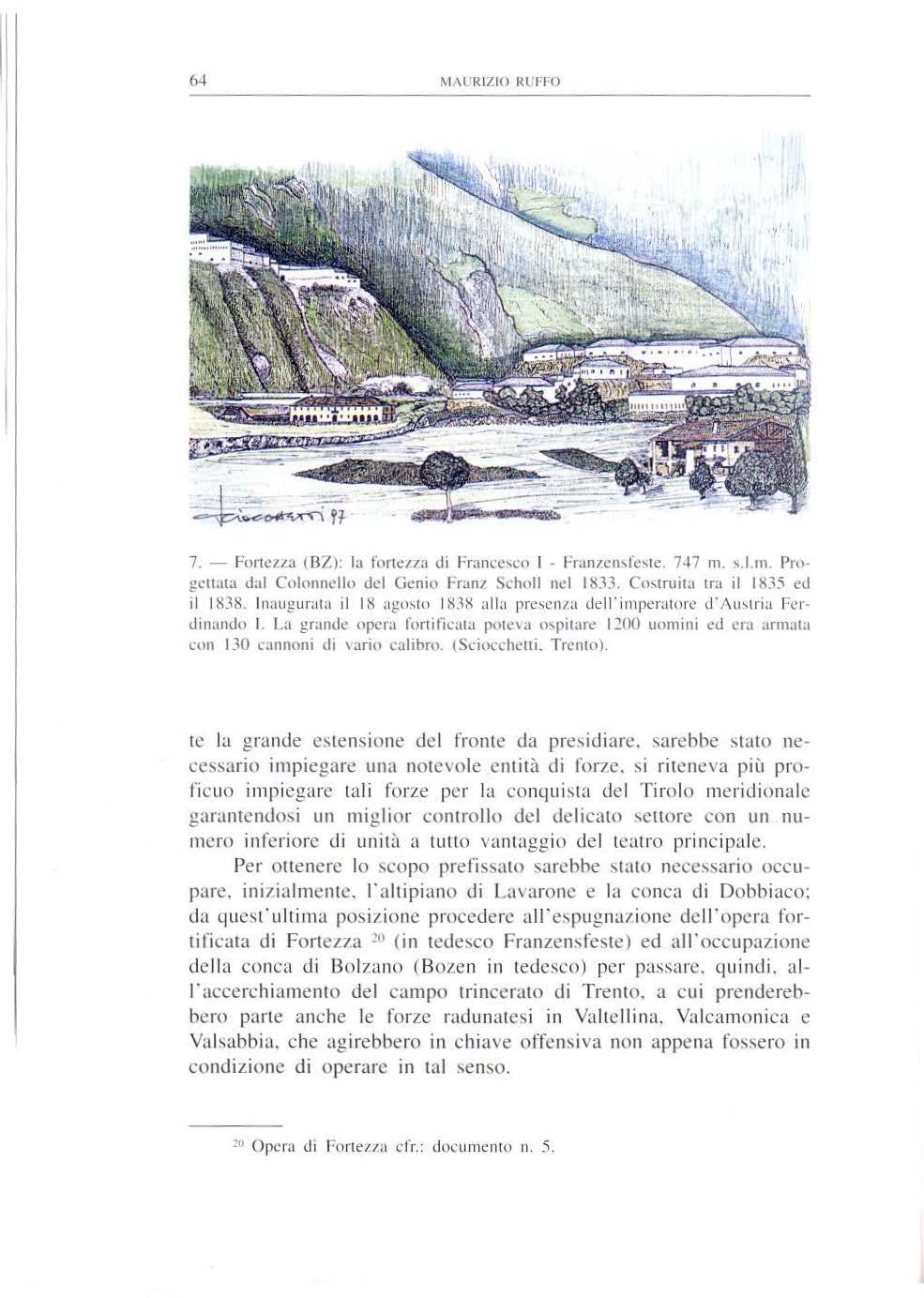

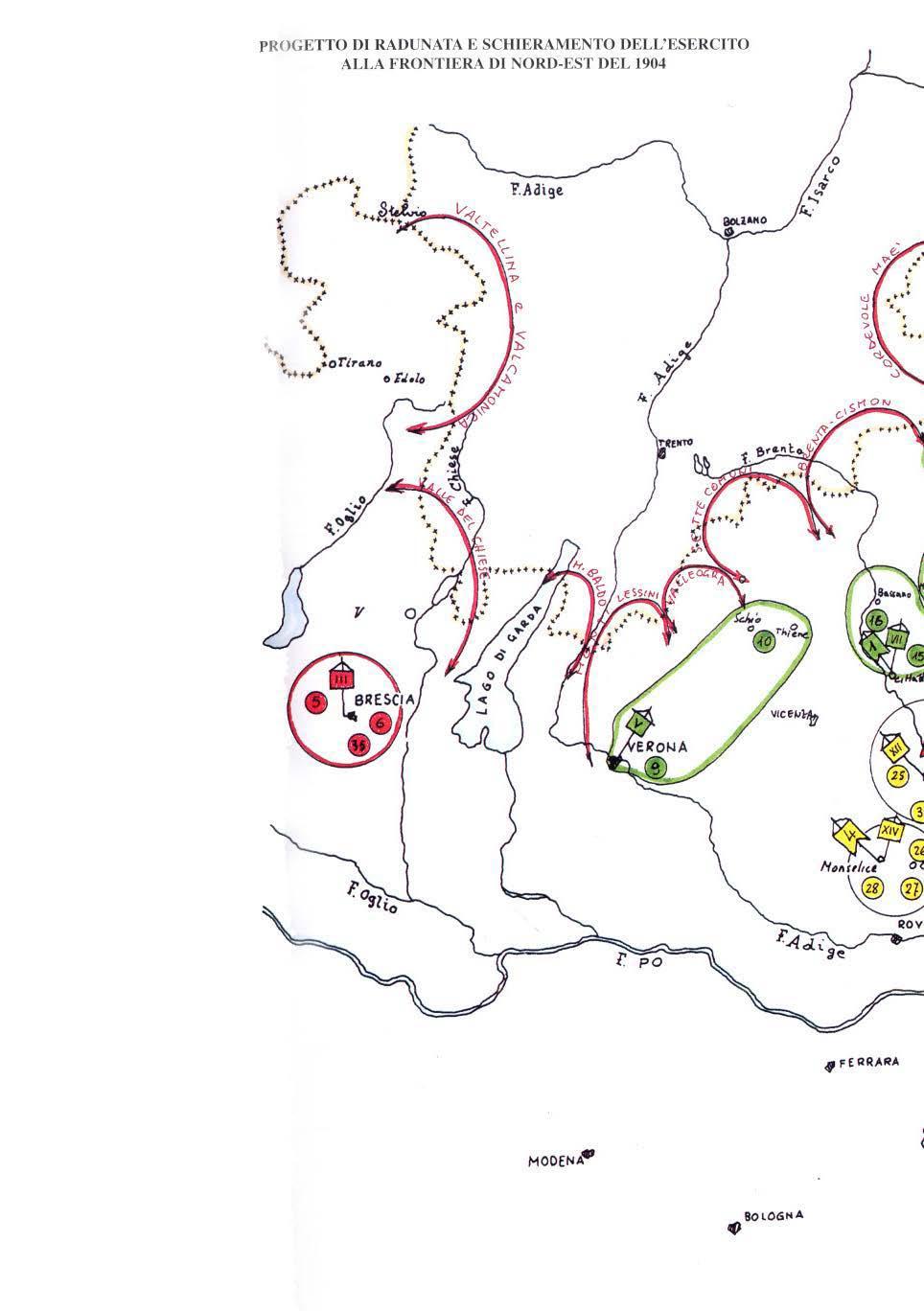

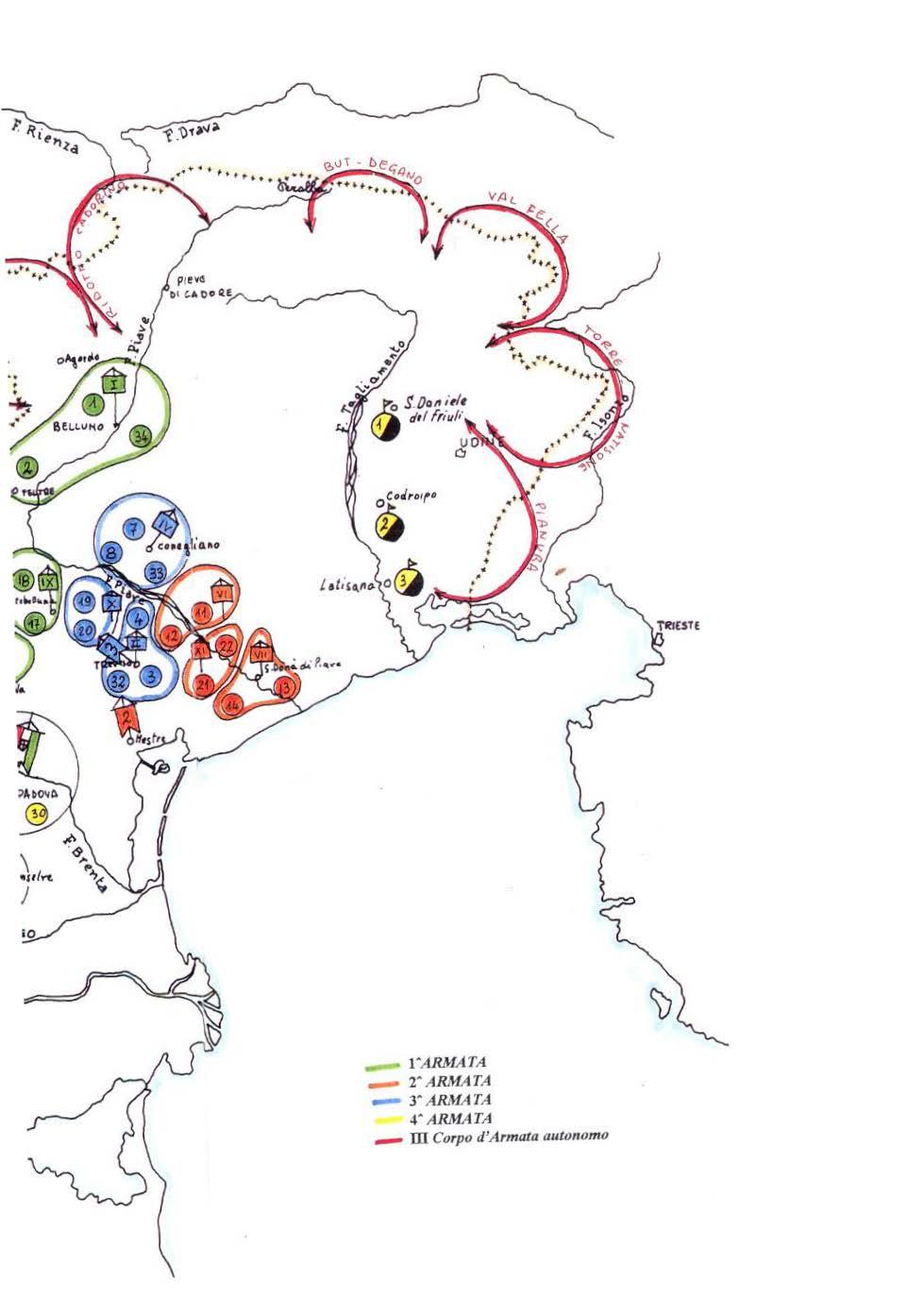

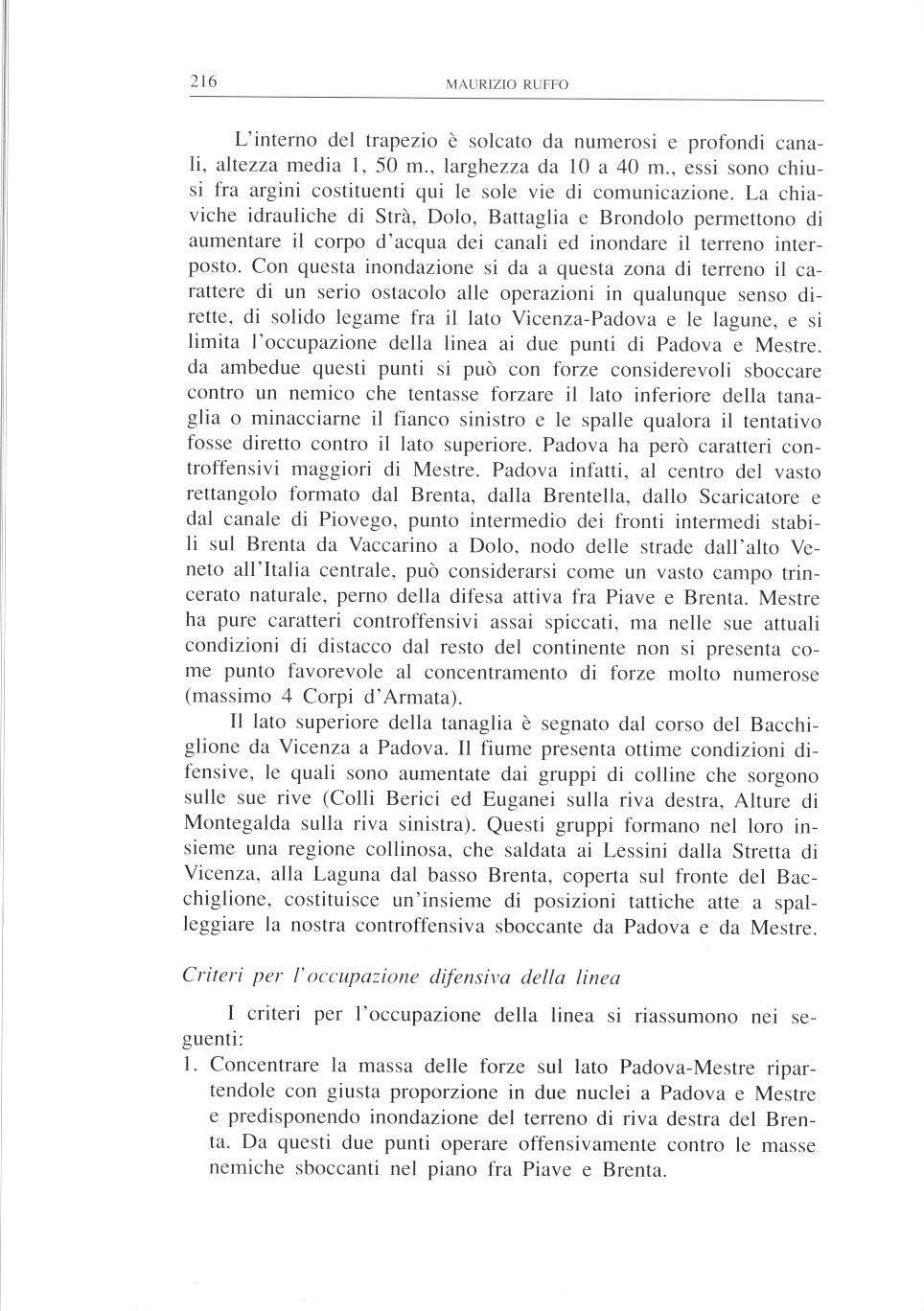

Per ultimo la mia più viva riconoscenza a ll 'amico fraterno Gen. B. (aus.) Gian Piero Sciocchetti di Trento , autore degli spendidi schizzi che impreziosiscono questa mia fatica.

La conclusione delle trattative tra i plenipotenziari italiano, tedesco ed austriaco che portarono alla firma, a Vienna il 20 maggio 1882 , ciel trattato del la Triplice Alleanza, apparve, come può se mbrare ancora oggi, agli occhi e al cuore cli molti italiani come la rinuncia al completamento dell'unità nazionale in cambio di un appoggio politico e di una sicurezza in campo internazionale che, per la corona ed il governo, apparivano allora prioritari su ogni altra aspirazione.

Ciò comportò delle scelte cli politica militare che implicavano sia all'interno - basti pensare ai quadri dell 'ese rcito formati culturalmente in una visione antiaustriaca e filofrancese e all'opinione pubblica che nell'unità intravedeva la soluzione dei gravi problemi economici e sociali che l'affliggevano - sia all'esterno dove l'antica amicizia con la Francia, peraltro incrinata dalla presa di Roma , veniva apertamente discono sc iuta dalle deci s ion i politiche talvolta dolorose ed antipopolari.

Ma al di là dei problemi politici interni e d internazionali è qui importante analizzare le scelte della politica mi Iitare cieli' ltalia e dell'Austria-Ungheria dove, pur tenendo fede ai patti so tto sc ritti, le due potenze assunsero atteggiamenti e predisposizioni che rivelavano l'antica ostilità fondata, soprattutto, sulla diversa concezione dello stato.

Quanto sopra detto è valido soprattutto per l' ltalia.

L ' Italia, infatti, per s ua stessa natura concepiva lo stato come espressione delle singole nazionalità e la sua politica ne era, seppur con alcuni tentennamenti, la diretta interpretazione.

L'imp ero asburgico, da parte sua, rappres en tava il concetto opposto: la monarchia quale forza coagulante delle nazionalità: un concetto, ormai s uperato , di stato multina ziona le ed interetnico.

Non s i vuole, pertanto , solo ricostruire i rapporti tra due naz ioni alleate le quali , nel pianificare gli interventi militari verso po-

tenziali aggressori, studiavano anche misure cautela ti ve net rispettivi confronti. ma , a prescindere dalle int erpretazioni s ugli scopi e le finalità della Tripli ce Al leanza, si desidera delin ea re. nel particolare. la pianificazione dello stato maggi o re italiano ve rso l'impero danubiano nell'ambito dei trattati di alleanza ed in confom1ità degli atteggiamenti militari da qu es to assunti.

Concepire un disegno cli g uerra o di opera.doni I è l 'n ttività principe di uno stato maggiore in tempo di p ace per poter organizzare nella maniera o ttimal e le forze. provvedere al loro addestramento, pianifi ca re il loro sc hieram en to e porl e in grado di conseg uire il risultato prefissato.

Il piano. come comunemente è definito, rappresenta quindi lo scopo che s i vuol raggiungere mentre le operazioni so no il mezzo per con segu irlo.

È c hiaro. pertanto , come vi debba essere un perfetto accordo tra fine e modalità per raggiungere l'obiett i vo ipotizzato, pena il fallimento dell'impresa.

In g uerra le difficoltà ma gg iori non consistono nell'ideare una brillante operazione, rna nel calco lare co n esattezza l'in sieme dei particolari necessa ri per la sua realizzaLione.

Quello c he venne predisposto d allo stato maggiore ital iano non fu quindi , a lm eno ini z ialment e, un piano nell'accezione del tc nnine, ma uno st udi o di condotta e tale rimarrà, come vedremo, fino alla fine di agosto d e l 19 I 4 quando. iniziandosi a definire con certezza l 'o ri e ntam e nto del paese verso l ' Intesa, iI ge neral e Cadorna espose con una m e moria operativa i s uoi intendim e nti per la condotta di una guerra contro l 'Aust ria- Ung he ria.

1 Disegno di guerra e disegno tli opera7ioni potrebbero essere considerate due co~e di,1in1e. ma nctru~o comune dicendo di,egno di guerra ,i comprende l'uno e l'ahro. La differen1a consiste nel fatto che. concepito un di~egno di guerra. cioè lo ,copo finale che si vuole raggiungere. c,so può c~sere pcr,cg uit o con ~variate comhinazio ni di manovre o co n sv ariati di,cg ni d'operat ioni.

Il Trattato di Santo Stefano del 3 marzo 1878 che a Yesilkoy 1 la Russia aveva imposto alla Turchia e nel quale era contemplata la creazione di una grande Bulgaria autonoma, era una palese violazione sia degli interessi asburgici, la cui Monarchia aveva mire espansionistiche verso la Bosnia - Erzegovina, sia di quelli inglesi che vedevano nella Bulgaria un avamposto russo verso Costantinopoli e l'Egeo e la contemporanea avanzata russa in A rm enia, come la prima tappa verso il golfo di A lessandretta ed il Mediterraneo.

Da qui l'impossibilità da parte inglese e austriaca di accettare questo trattato, tanto che fino dal 28 gennaio 1878 , dopo la presentazione dei preliminari di pace da parte della Russia alla Turchia, il conte Gyula Andrassy, ministro degli esteri della monarchia asburgica, manifestava l ' intenzione di sottoporre l'intera questione ad una conferenza europea.

La proposta venne s ubito co ndivi sa dal cancelliere tedesco Otto von Bismarck -Schohausen che organizzò, a Berlino , un congresso di pace, al quale presero parte tutte le potenze europee tra cui l 'Italia.

La conferenza, che si svolse dal 13 giugno 13 luglio l 878, si basava sulla formula bismarckiana di una libera discussione su tutto il contenuto del Traila/o di Samo Stefano.

Contrariamente al congresso di Vienna del 1815, essa non vide come protagonisti principi e sovrani, ma, piuttosto, rappresentò l ' id eale palestra di esperti diplomatici quali il Bismarck e Bernard

von BUlow per la Germania, il conte Andrassy per l'Austria-Ungheria, Gorciakof per la Russia, Disrael i (Lord Beaconsfielcl) per l'Inghilterra, Waddington per la Francia ed il conte Luigi Corti per l'Italia.

Le discussioni si protrassero a lungo, vertendo, in modo partico lare, sulla nuova sistemazione dell'area balcanica dove si scontravano i contrastanti interessi di Russia, Austria, Inghilterra e dei popo li ivi residenti; tutti a scapito della Turchia.

11 22 giugno le trattative, pur tra grandi difficoltà ed estenuanti discussioni, ebbero un primo importante impulso con la rinuncia, da parte inglese, alle pretese inerenti i confini dei due stati che sarebbero sorti dalla divisione della grande Bulgaria, ottenendo, in cambio, che la parte meridionale non fosse chiamata, come era desiderio dei Russi, Bu lgaria meridionale, bensì Rumelia Orientale, che il controllo politico e militare di essa spettasse, pur con alcune limita zio ni, al sultano e che l 'occ upa zio ne ru ssa in Bulgaria fosse so lo di nove mesi.

Successivamente venne affrontata la questione della Bosnia-Erzegovina. Alla tesi russa dell'autonomia delle due provincie si contrapponeva l'Austria-U ngheria che, per la sua s icurezza e per la pacificazione durevole della zona, ne rivendicava il controllo militare ed amministrativo; inoltre la monarchia danubiana richiedeva la possibilità cli mantenere delle guarnigioni e di costruire strade militari e civili nel Sangiaccato cli Novi Pasar 2 per garantire la libertà e la sicurezza delle comunicazioni tra l'impero ed i nuovi territori.

Nonostante le proteste turche e qualche riserva russa , l'AustriaUngheria riuscì nel suo intento anche se non le fu concesso niente di piì:1 di quanto chiedesse all'inizio del congresso stesso.

L 'artico lo 25 del trattato finale recitava: Le province di Bosnia ed Erzego,·ina saranno occupate ed amminis1rate dal!' Austria -Ungheria. Non desiderand o il governo austo -ungarico di incaricarsi dell'amministra z ione del Sangiaccato di Novihazar. che si es/ende tra la Serbia ed il Montene[!,ro in direzione sud - est fino al di là di Milrovitza, continuerà a funzionare I' amminis/razione otlomana. Turravia. onde assicurare il mantenimento del nuovo Staro politico del pari che la liherrà e la sicurezza delle 11ie di comunica:ione, I' Austria-Ungheria si riserva il diriflo di tenere f!,uarnigione e di avere si rade militari e commerciali su tu/fa /' estensione di questa par-

2 Novi Pasar era anche della Novibazar c. ne l proseguo sa rà indicata sempre con quest ' ultimo toponimo

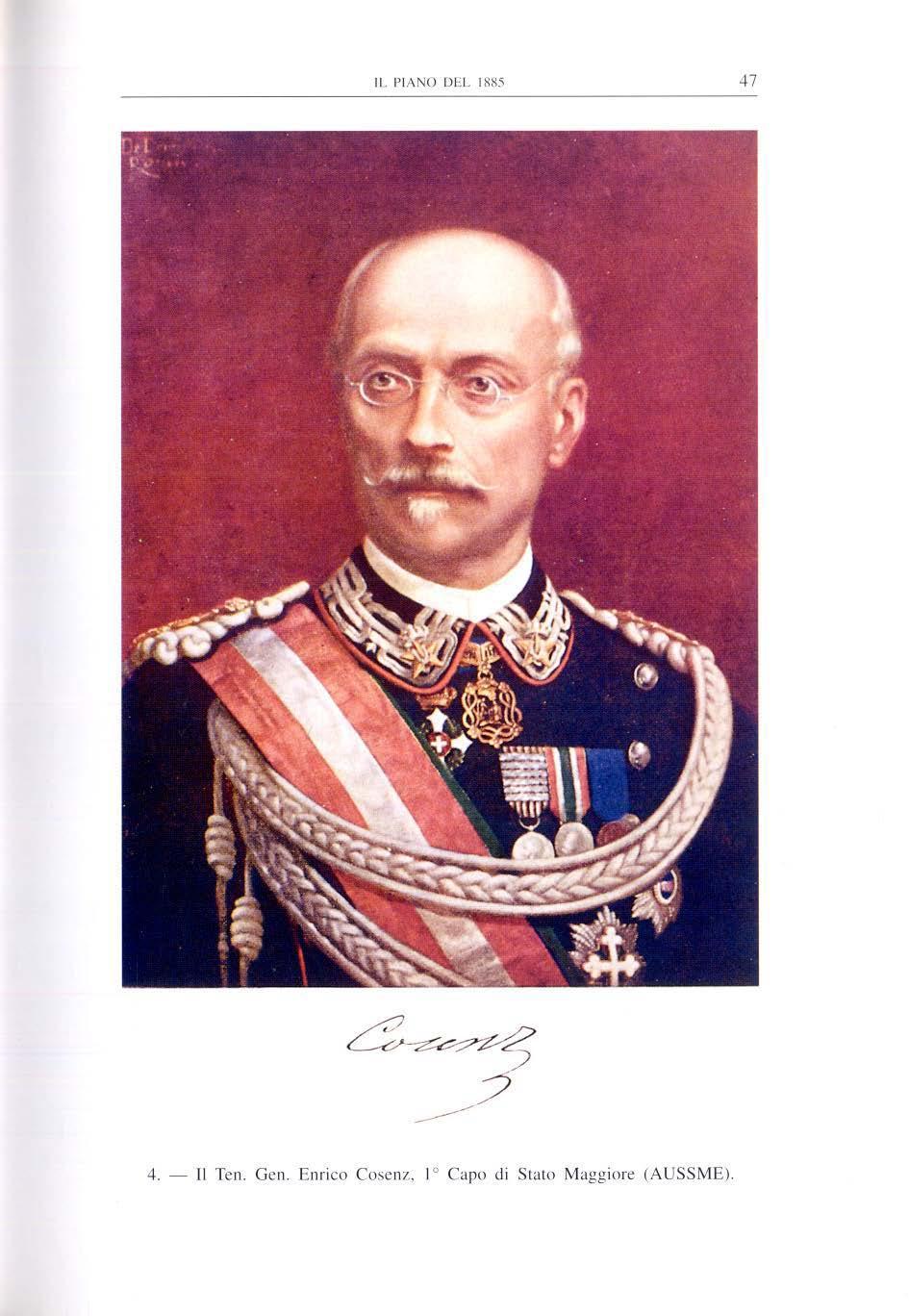

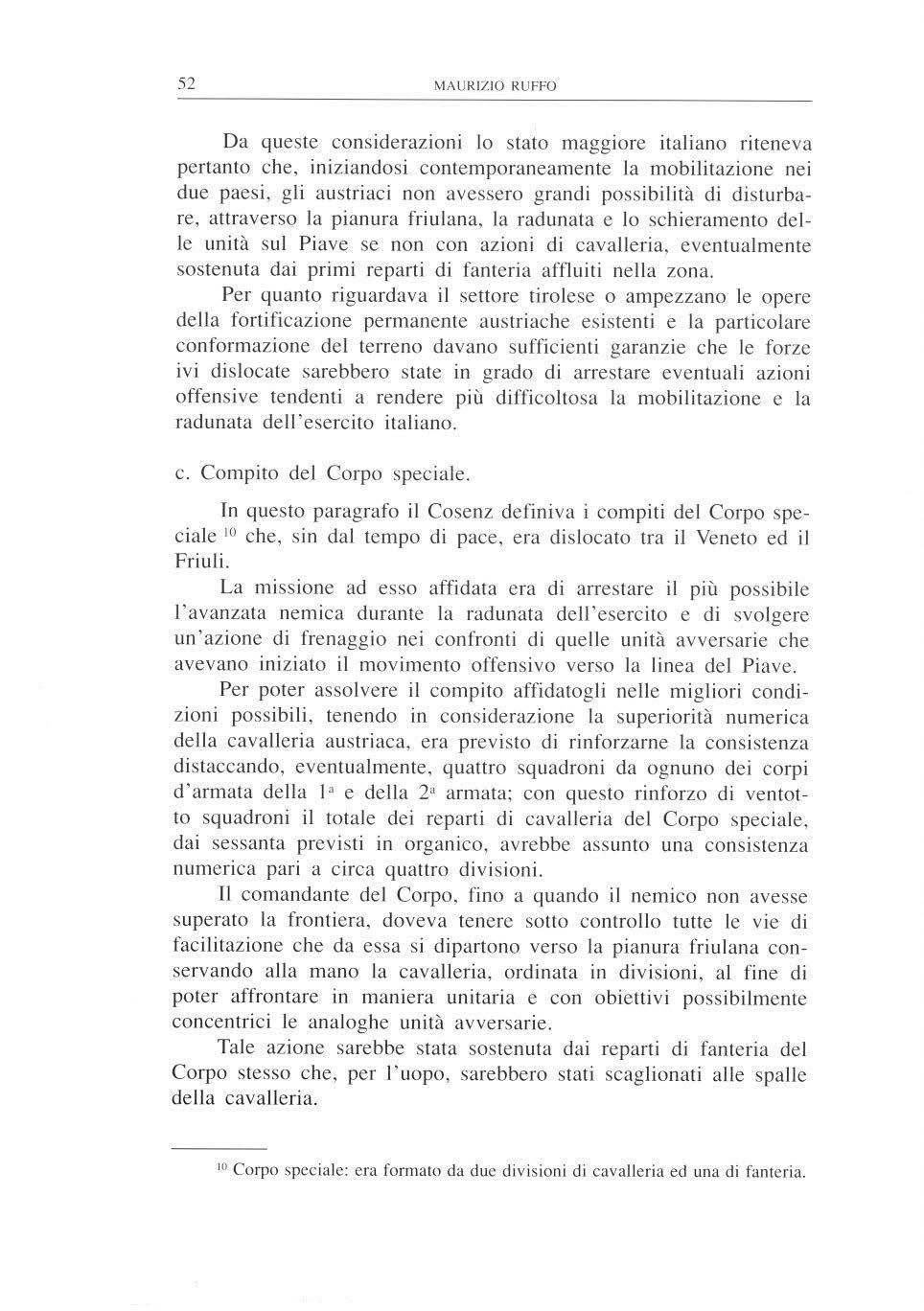

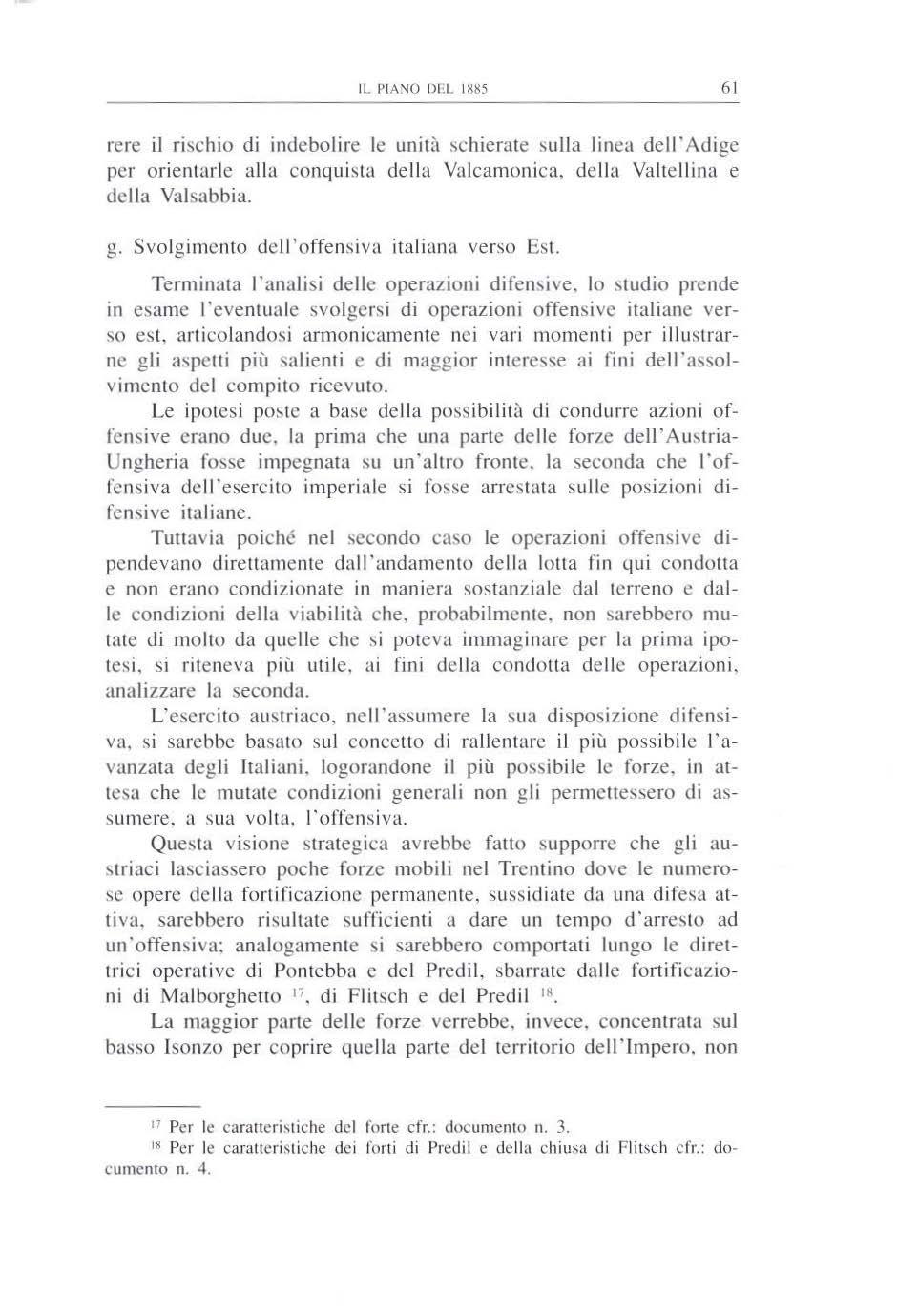

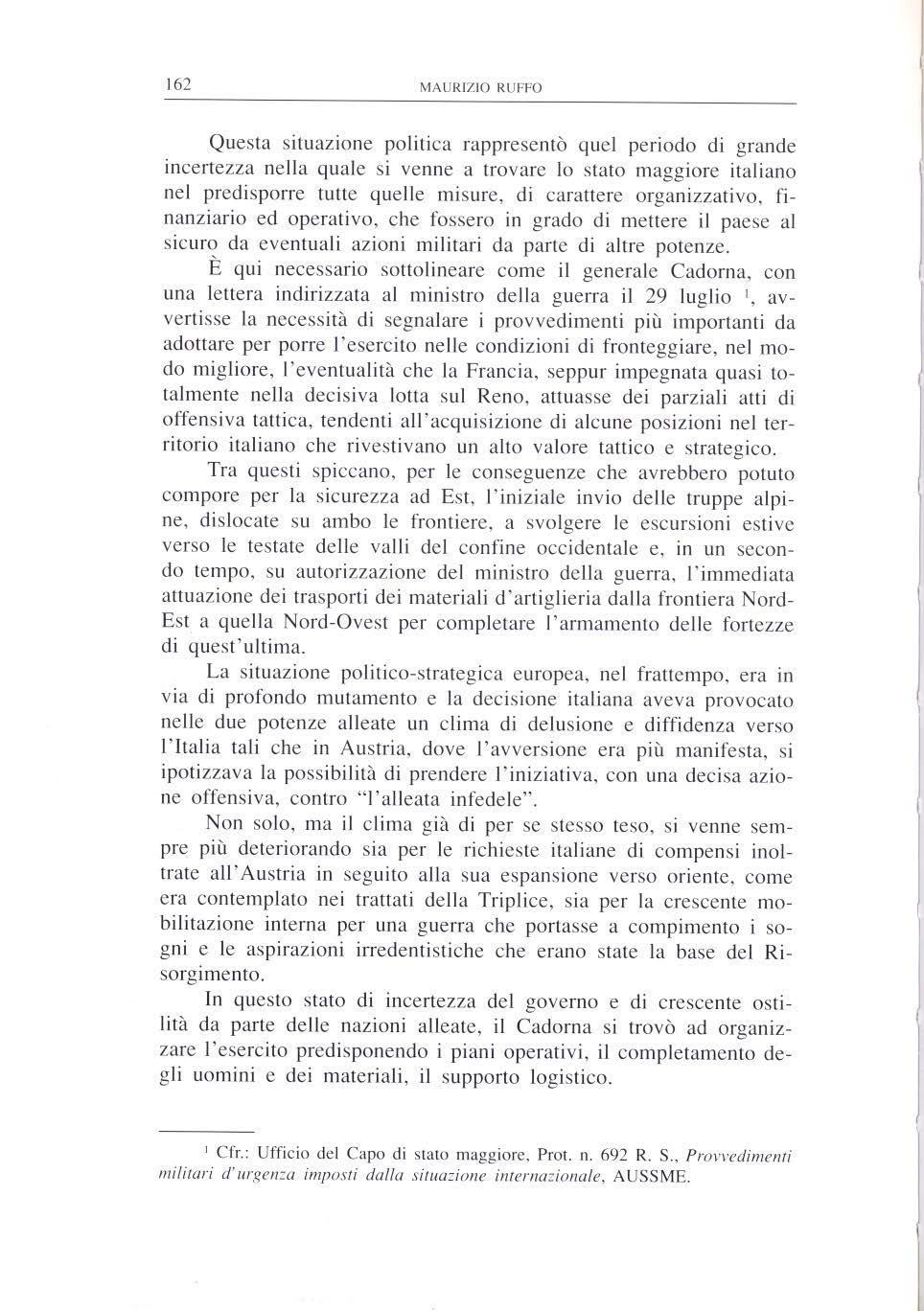

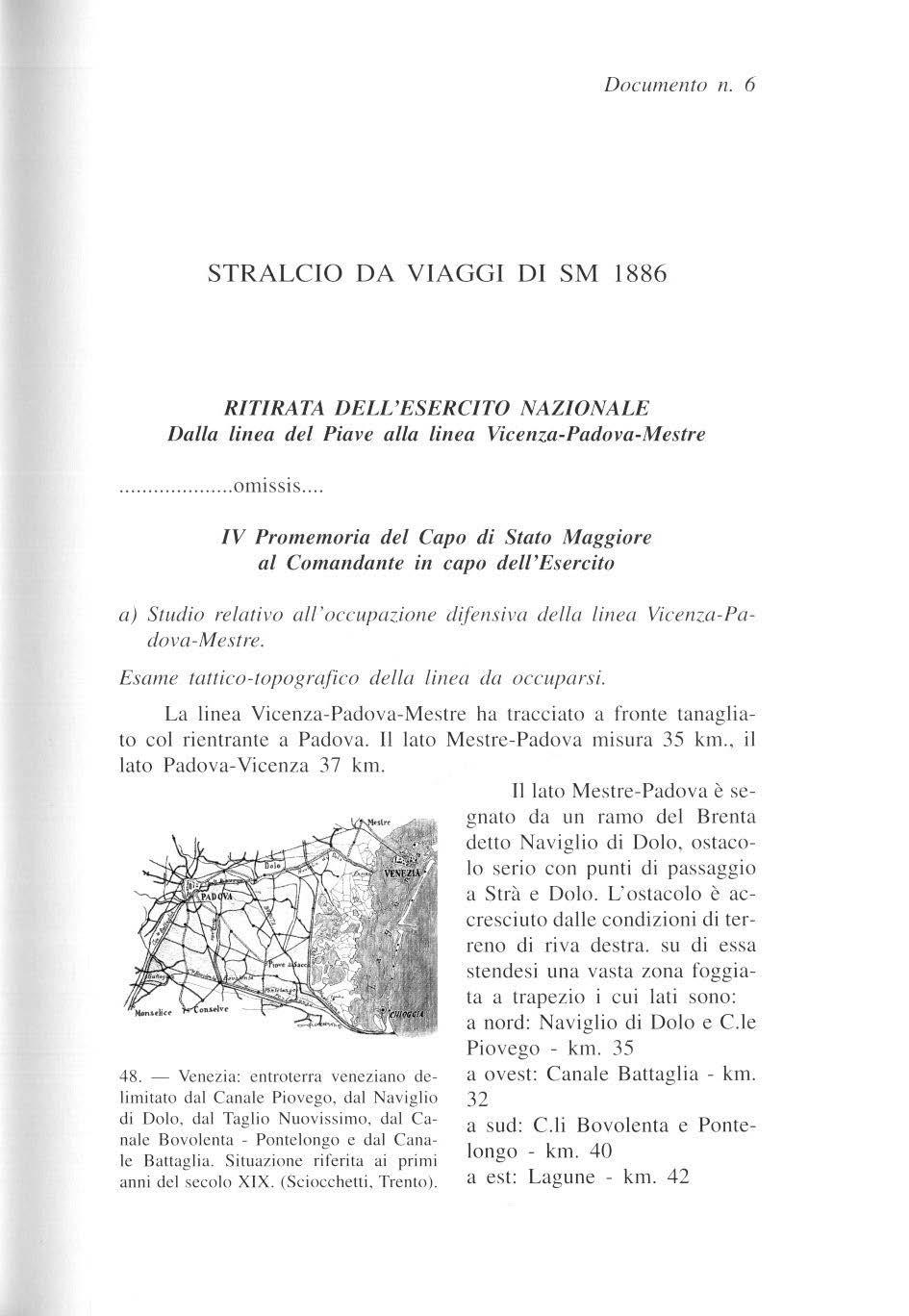

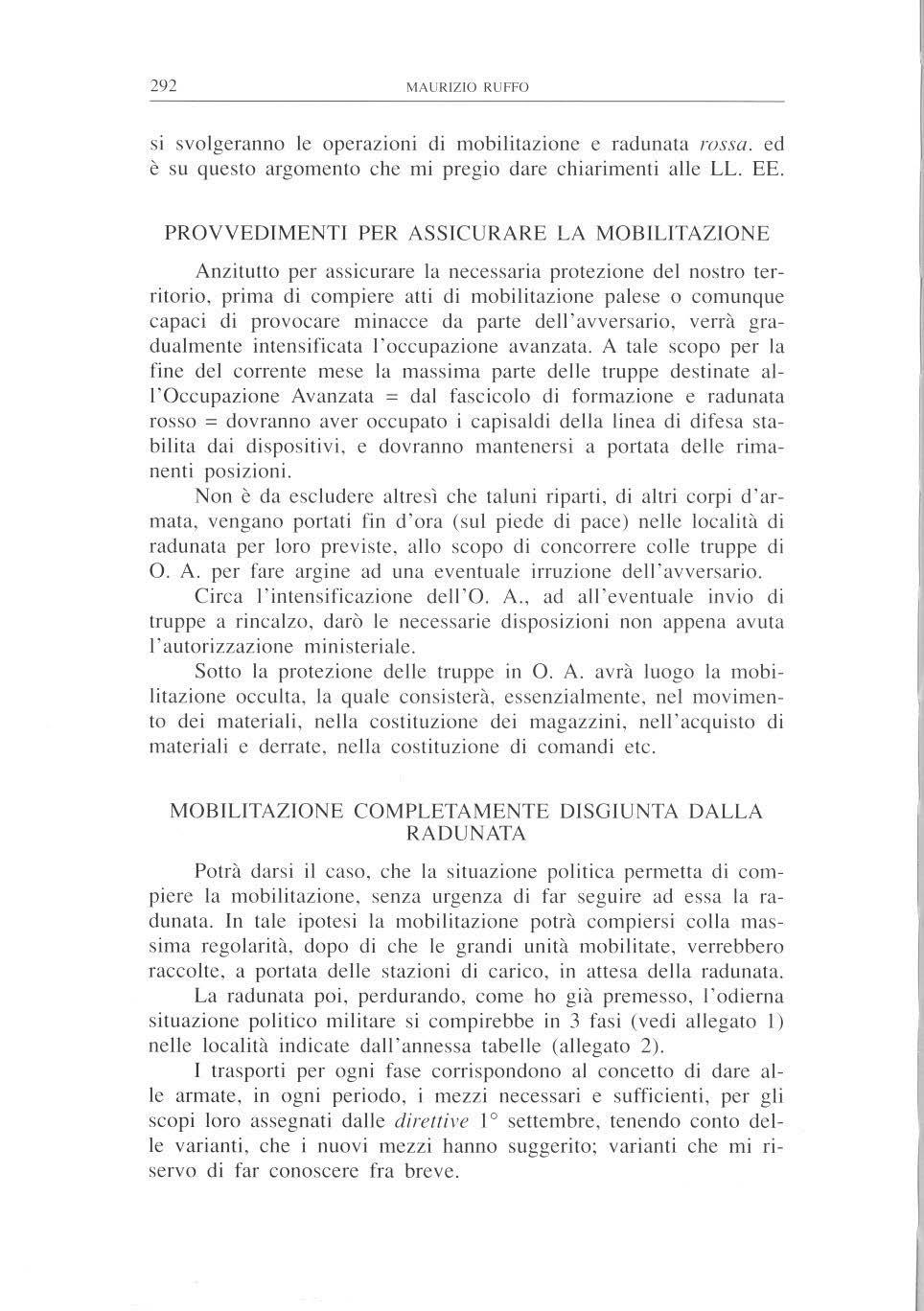

I. - ''L a soc ietà pe r i l mantenime nto de l la pace'' chiamata com une mente dai t re Stat i la ''Tr ipl i ce A ll ea nza''. (Sc iocchett i Trento).

te vilayer di Bosnia. A tale scopo i governi d'AustriaUngheria e di Turchia si riservano di inrendersi sui particolari.

Anche l 'Inghilterra ebbe i suoi benefici riuscendo ad impedire la discussione s ul diritto in g lese, contestato dalla Ru ssia, di libero transito attraverso i Dardanelli-Bosforo e la sovra nità sull'isola di Cipro sottratta alla Turchia.

E l'Italia? Il paese, ancora prima del Congresso di Berlino, aveva s perato che un'eventuale espansione austriaca nella Bosnia g li procurasse il compenso del Trentino che non era riuscito a guadagnare con la guerra ciel 1866.

Era una speranza che trovava le sue radici in un rapporto che l'ambascia tore italiano a Vienna, tenente generale conte Carlo Felice de Robillant, aveva fatto al mini s tro degli esteri Emilio Visconti Ve no sta il 4 luglio 1874 scrivendo: Gli ottimisti sperano mercé di essa (la Lega dei tre imp eratori ) l'annessione della Bosnia - Erzegovina .. .. lo confesso che dal canto mio desidererei per molte ragioni vedere ciò effettuarsi: e principalmenre perché si presenterebbe così la propiz ia an zi la sola occasione di ottenere alla nostra volta l'annessione all'Italia di quelle terre la cui popola zione è della nostra stessa famiglia e che nessuna solu zione di continuità da noi divide.

Al congresso, tuttavia, la posizione politica dell ' Jtal ia era estremam en te debole.

Essa, infatti , si trovava nella sco moda posi zione di essere, contemporaneamente, invi sa a ll a monarchia danubiana, di trovarsi in conflitto con la Francia per il mancato sos te g no militare nella disgraz iata guerra contro la Germania del 1870 3 e per la lib erazione di Roma ai danni della Santa Sede eia essa se mpre appoggiata e difesa, ed infine di essere sosten uta parzia lmente dalla Germania purché avesse dimo s trato di allinearsi alle proposte politiche de l Bismarck.

Il diritto italiano ad aspirare a compensi territoriali non fu messo in discussione, tuttavia il conte Anclrassy esc ludeva in mani era categorica la possibilità di una cessione del Tr entino da parte aust riaca ed il Bismarck, eia parte sua , invitava il conte Corti a volgere g li interessi del governo italiano verso l'Africa, in particolare verso Tunisi.

1 Nella guerra franco prussiana d el 1870 , che vide la sconfitta del! ' imperatore Napo leone III, l 'Ita lia non ritenne opportuno intervenire a favore della Fra nc ia. Solo Giuseppe Ga rib aldi, con un s uo corpo di vo lontar i. corse in aiuto del!' antico alleato.

Lo scopo di tutla questa situazione era quello di suscitare una conflittua li tà insanabile fra l'Italia e la Francia e, nel contempo, di avvicinare e legare definitivamente la monarchia italiana alla Germania.

Il conte Corti, da parte sua, non poté accettare la so luzione propostagli, sia per non cedere sulla quest ione delle terre irredente sia per non aumentare i già notevoli motivi di attrito con la vicina repubblica francese per la que s tione romana.

L ' It alia quindi , che aveva partecipato a l co ng resso co n il fermo propo s ito di far ritorno d a esso con le mani ne tte, ne uscì a mani vuote mentre la Fran c ia , c he era riuscita ad ottenere il co nse nso dell ' Tn g hilte rra e de ll a Germania , ne approfittò per occ up are T unisi il 12 magg io 18 81 4

• Tu nis i : il via l ibera alla Francia per l'occ upazio ne de ll a Tu ni s ia da parte di In ghi lterra e Germa ni a aveva lo scopo di impedire ali' Ita lia il pi eno controllo d e l Canale di Sicilia da u na parte e d i dis t og liere la Fra ncia eia aspirazion i di riv incita in Europa dall'altra.

Sul Congresso di B erl ino P ietro Si i va scrive che: Per qua1110 riguarda la poli1ica europea si può dire che dai giorni di Berlino si preparò la Triplice Allean:a e si delinearono anche le circos1a11:e che porteranno alla formo:ione della Duplice intesa franco-russa. lnfa11i Bismarck, legando a sé /'Aus1ria (facendole assegnare la Bosnia e I' Er:egm·i11a) geflò le basi del/' allean:a, che fu stre11a formalmente /' 011110 dopo. e olla quale poi, sotto /' impressione del colpo di Tunisi. aderì nel 1882 /"Italia; mentre per contro, /' irrira:io11e russa contro la Germania, 1·ivo dai giorni delle delusioni di Berlino. cominciò ad orientare la Russia verso l'a\'\'ersaria della Germania, e cioè lo Francia \

L'asp irazione del cance ll ie re tedesco mirante a costruire u n sistema di equilibrio europeo che impedisse alla F rancia ogni aspiraz ione d i riva lsa e lo sceg li ere un rapporto priv i legiato con la monarchia danubiana. ar restando le aspirazioni russe nei Balcani, portò ad una situazione per molti aspetti più instabile di quella che ~i presen tava a ll a v ig il ia de l Co ng resso d i Be rlin o.

Pe r conso l idare la situazione creatasi e con l'aspirazione di essere l'artefice dei destini dell' E uropa, il Bismarck provvide a stip ul are, ne l 1879, u n pa tt o d i a ll eanza a nti russ a con l 'A ust r ia-Ung he r ia che prevedeva la neutralità della na7ione contraente se l'offesa fosse g i un ta da una potenza diversa dalla R ussia.

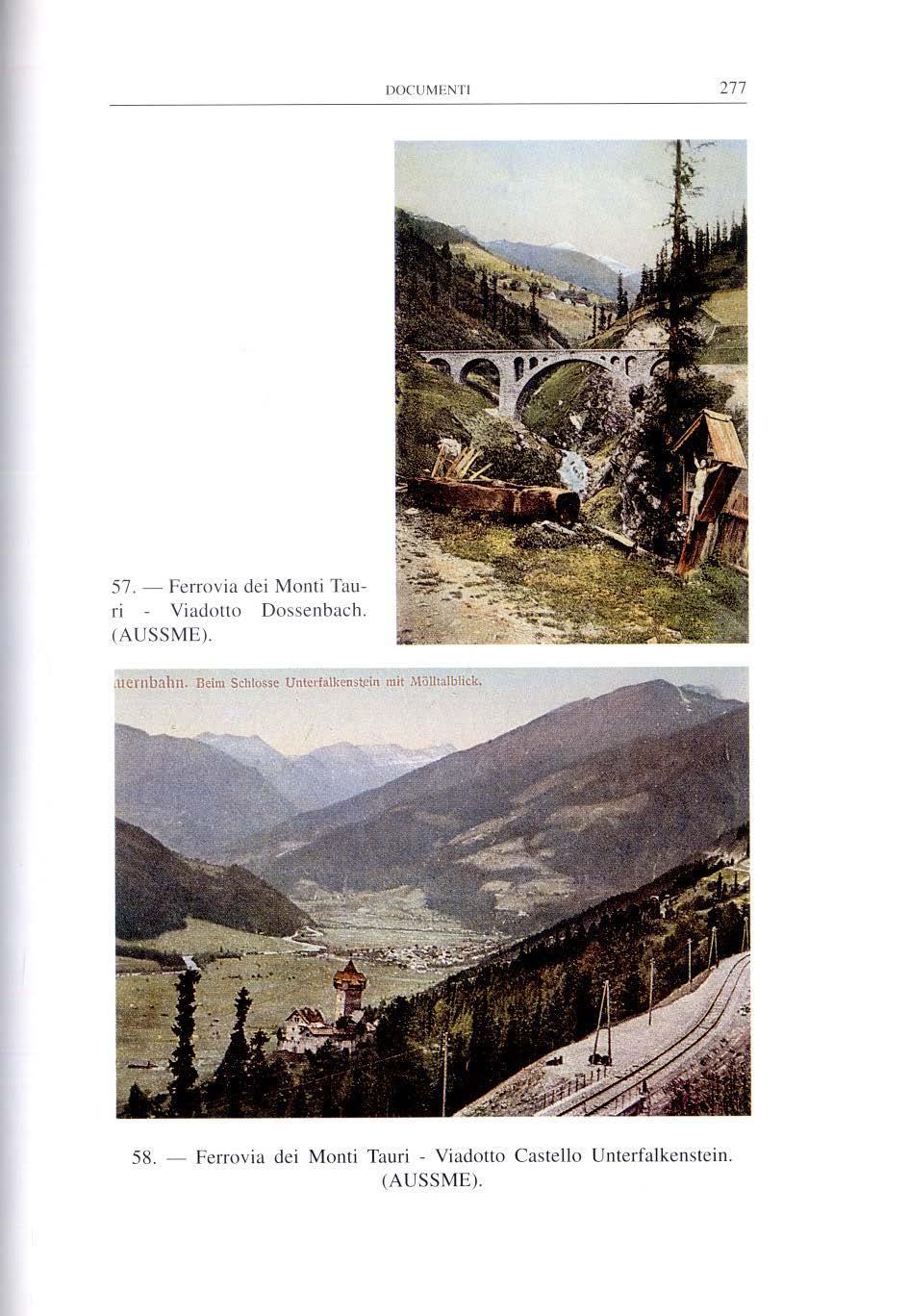

Ques to patto sortì l'effe ll o des iderato spi ngendo la R uss ia a r istabi lire relazio n i amichevoli co n gli I mperi cen t ral i . tanto da r inn ova re, ne l 188 1, la Lega de i Tr e Imp eratori 6

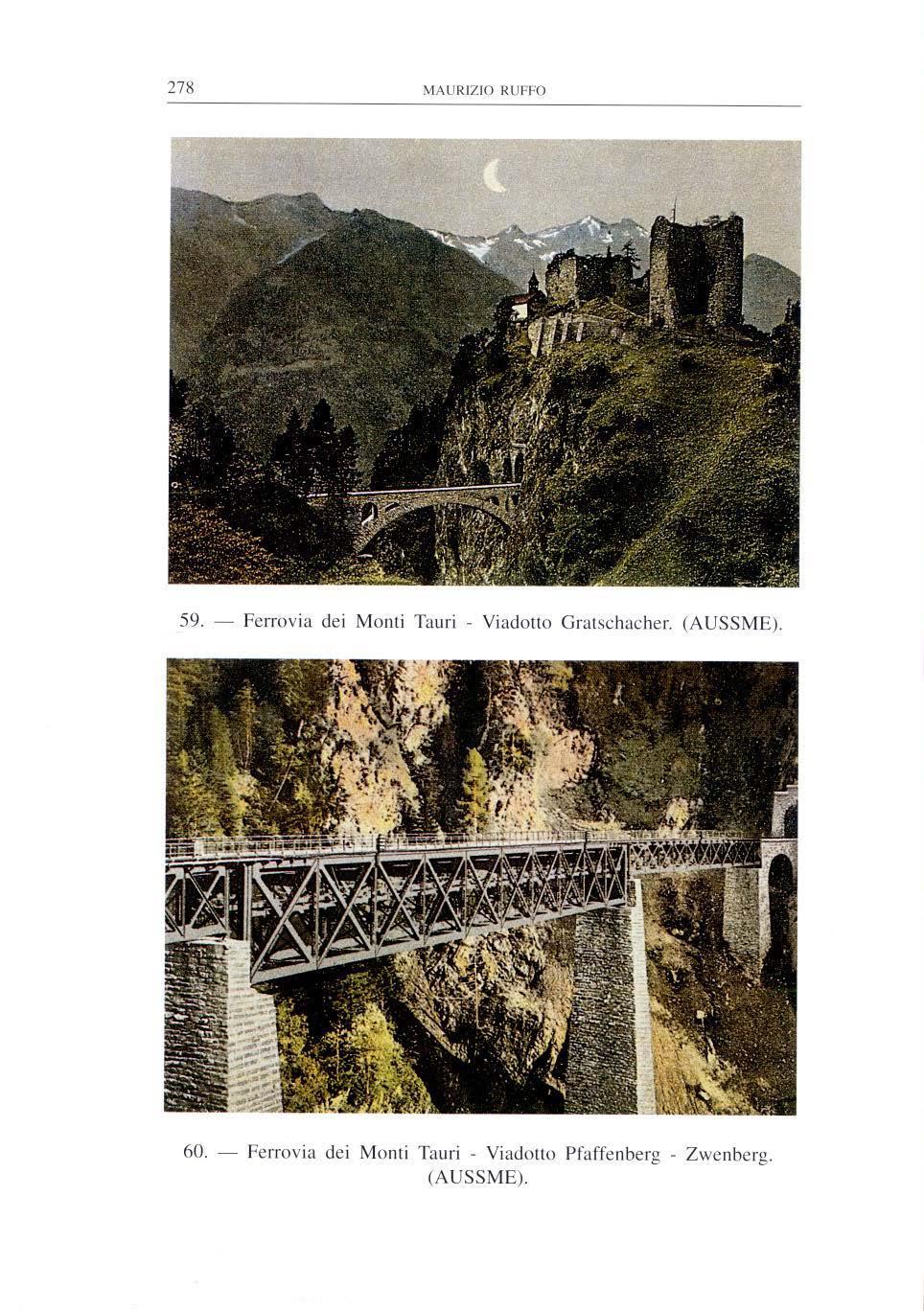

Per comple t a re ta le sistema di equil ibrio. il B isma rck, nel 1882. condusse tra11ative anche con il governo it aliano per la creazione di un 'a ll eanza c he co mpr e nd esse le d ue po te n ze de l ce n tro Eu ropa, Germania - Austria-Ung heria. e l' It a l ia 7

Cfr.: Pie tro S! LVA: La q11esrio11e d'Orienre dal Congresso di \'ienna allo .vcoppio della prima guerra 111011diale. in Europa nel sec. XIX, Padova. I 933.

1 ' Lega dei ire Imperatori: nacque nel 1873 tra gli imperatori d'Austria. di Gem1ania e di Ru~sia con lo scopo dichiaralo di man1enere la pace in Europa, 1utt avia i con tras ti sorti ne l 1877 -78 la fecero cadere in dispa rt e: il Bis marck la riesumò il 18 giugno I 881. In essa gli imperatori Francesco Giusepp..:, Guglielmo l e lo ,:ar Alessandro lii i.i impegnavano a mantenere una neutralità benevola ,e una d i esse si fosse trovata in gue rra con una quarta po1c nza.

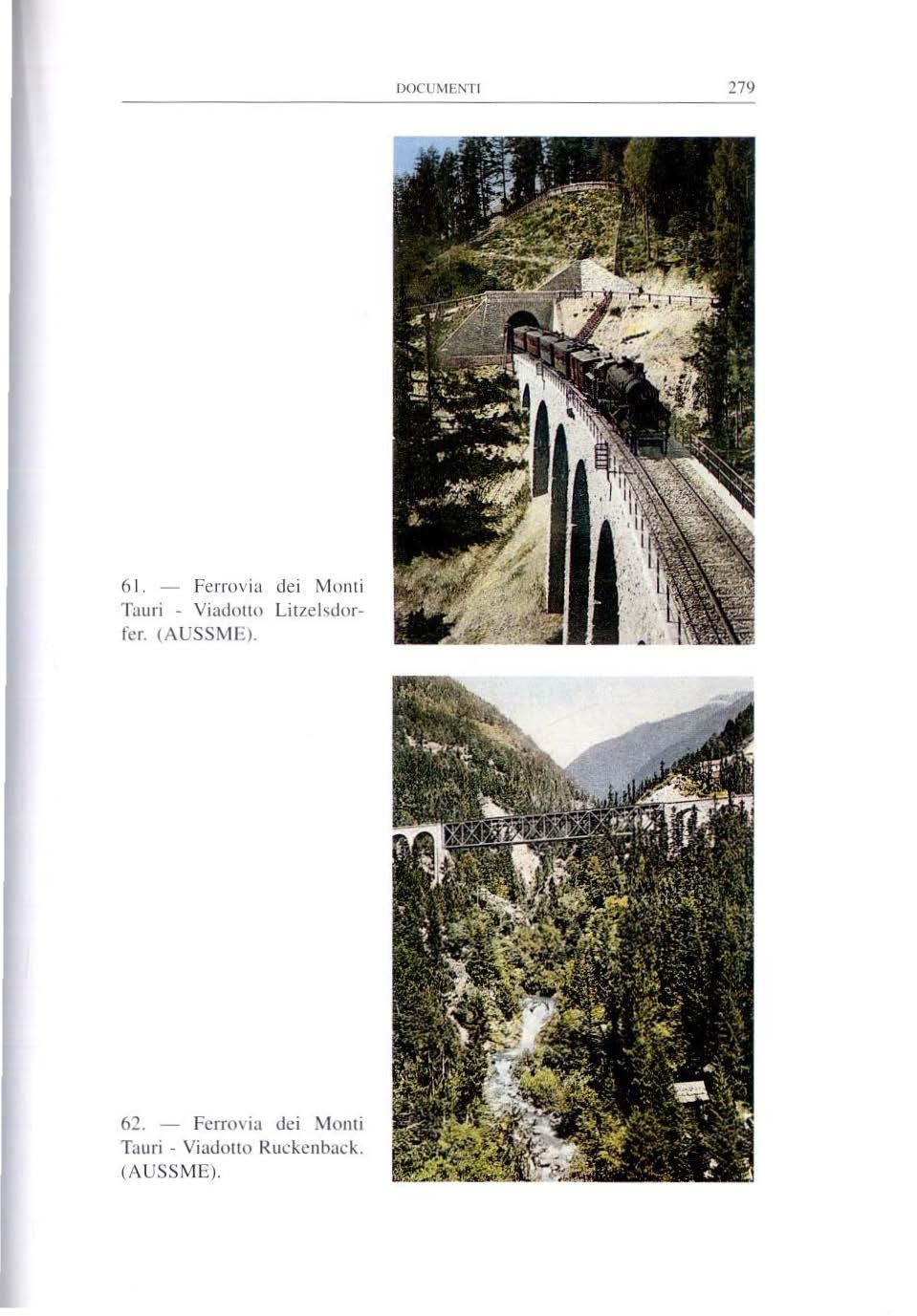

7 L"alleanza, che è più comunemen te nota con il nome di Trip lice Al lean,a. in realtà si chiamava: Die Friedell.\/111rgsclwf1 ("la Società per il mantenimento della pace").

L'a ll eanza, di per sé innaturale , trovò nei t re paesi motivazion i completamente differenti, ma ne ll a stesso tempo complementari.

La Germania , da parte sua , s ì re nd eva pienamente conto che, in un even tu a le confl itto con la Fra nci a, no n avrebbe potuto fare assegnamento su ll 'appoggio de ll ' Imp ero asb urg ico o su lla Ru ssia e desiderava impedi re che, in una probabile crisi balcanica, l ' It a lìa sos te nesse la Ru ss ia co ntro la monarchia danubiana.

L'Au s tria avve rti va la necess it à d i ass icurarsi i confin i italiani del 1866 per co ntra s ta re l ' irrede nti s mo italian o semp re v ivo nel Trentino e nella Venezia Giulia, di difende r s i dalla amb iz ion i ru sse nei Balc ani e d i creare un fronte mona r chico conse r vatore in grado dì opporsi a l propagars i delle sempre più diffuse idee socialiste

L e m ot iv az io ni italiane e ra no più comp lesse e più difficili: esse trovavano la loro giustificaz ione nella ripercussione psicologica causata d all'occupazione francese cli Tunisi, dall'isolamento politico in te rn az iona le in cui si era venuta a trovare l'Italia e dalla necessità di co n sol idare la casa regnante in un momento in cui le idee socialiste e repubblicane , peraltro a mpiam ente rappresentate da l la Fran c ia post-napoleonica, tornavano a cos tituire un se ri o pericolo per l'ordine costituito.

Questi fa tt o ri , o ltre alla dichiarata si mp at ia di Francesco Crìsp i, ministro del Gabinetto Agostino Dep ret is, ve rso la Germania indussero l ' Italia a sottoscrivere il Trattato nonos t an te le immediate e violente reaz ioni dell' o pinion e pubblica italiana che , non a torto, vedeva in esso, alm e no per la parte ri g uardante l 'a llean za co n l ' impero asburgico, la rinuncia a liberare dal d o mini o austriaco il T rentino e la Venezia Giuli a.

Il 20 ma gg io I 882, a ll a fine di es tenu anti trattative , il minis tro austriaco conte Gustav Kaln o ky, l'amb asc i a tore itali a no de Robillant e qu e llo tede sco principe Enrico VII di Reu ss firmar o no a Vienna il primo trattato seg r e to de ll a Trip l ice Alleanza.

2. Il I O tr a tta t o d e ll a Tripli ce

Il Trattato d e lla Triplice si apriva co n un preambolo ne l quale i tre Sovrani affermavano c he : animati dal desiderio di aumentare le ga ran z ie della pace generale, di rafforzare il principio monarchico e con c iò di mantenere in1ar10 /'ordine soc ial e e politico n ei loro rispe tti vi sta ti , si sono trovati d'accordo nel conclude re un lratlato ch e, per la sua natura essenz ialm ente consenarrice e di-

fe11sil'a, 11011 persexue altro scopo che di premunirli contro i perico li che potrehhero minacciare la sicure:::a dei loro Stati e la tranquillità dell'Europa.

Quindi, nominati i pl e nipotenziari a cui toccava l'onere di redigere g li olto articoli di c ui era co mpo s to il patto, si passava al c uore del trattato vero e proprio con. alla fine e su chiara richies ta italiana proiettata per la sua s tessa posizione geos trat egica in una visione più mediterran ea e di amicizia verso l' Inghilterra, una dichiarazione es pli ci ta di ogni singo lo contraen te che le stipula.lioni del traltato non potevano. in alcun caso. essere dirette contro l'Impero hritannico.

Nell'articolo primo le parti contrae nti si promcltevano pace ed amicizia e si impegnavano a non entra re in nessuna alleanza od impe g no diretto contro una di esse ed a procedere ad uno scambio di idee su ll e questioni politiche ed economiche che potessero presentarsi. s i promettevano. inoltre. il mutuo appoggio nei limiti dei ris pe ttivi int e re ss i.

Il secondo contemplava l'obbligo. da parte della Germania e dell"Austria. di portare aiuto all 'It alia con tulle le loro forze nel caso di un attacco, non prov oca to, da parte d e lla Francia; il m edesimo impegno era assunto dal!' Italia nel caso di aggressione non provocata della Francia co ntr o la Germania.

Il terzo prevedeva che se una o due delle parti contraenti si fossero tr ova te, senza prov ocazio ne da parte loro, altaccate ed impegnate in una guerra con due o pit1 potenze non firmatarie del trattato, il ca s us foederis si sarebbe pre~entato simultaneamente p e r tutte le altre parti contraenti.

L·anicolo quarto affermava che ne l caso una delle tre alleate fosse costretta a di<.:hiarare g uerra ad una gra nde pot e nza non firmataria del trattato che ne minacciasse la sic urezza , le altre due avrebbero o~servato una benevola neutralità ri serva nd osi il diritto di giud icare se dove sse ro prendere parte alla g uerra a fianco d e ll'alleata.

'e l quinto le tre pot e n ze stabilivano di conce rtars i in tempo utile su ll e misure militari da assumere se la loro p ace fosse stata in pericolo e , in caso di partecipazione comune ad una guerra. cli non conclude re né a rmi st izi o . n é pace . né trattati se n on di comune accordo.

Il conten ut o e l 'esistenza del trattato stesso dovevano esse re segre ti come detta va il sesto articolo.

Per ultimo gli articoli sett imo ed ottavo prevedevano che la durata de l patto fosse di cinque anni a partire dalla data delle ratifiche e che le stesse fossero ratificate a Vienna entro tre settimane 8 • li Trattato, anche se non portava a grossi vantaggi per l'Italia aveva il merito di ridurre la questione romana ad un fatto interno, togliendo alla Francia la possibilità di una sua intromissione o di un intervento militare che avrebbe fatto scattare immediatamente l'impegno del sostegno militare tedesco.

È anche vero che ana logo obbligo l'Italia r aveva nei confronti della Germania in caso di attacco francese, ma non quello di sostenere l 'Austria in caso di attacco da parte della sola Ru ss ia.

In oltre l'alleanza stipu lata offriva all'Italia sia la poss ibilità di lib erarsi dal suo pericoloso isolamento, prendendo posto come grande potenza a l fianco dei due Imperi, che la garanzia da ogni attacco a ustriaco.

Il principale merito dell'alleanza era il suo carattere difensivo bene evidenziato nel preambo lo e nel testo di quegli articoli che disponevano che il casus Joederis sì presentasse solo nell'even tu alità di aggressione non direttamente provocata da una delle parti contraenti.

L'alleanza implicava ovviamente tutta una serie di misure di collaborazione in campo militare, da ass umersi d'intesa con le autor ità militari a ll eate, che , in verità, nei primi anni di vita dell'alleanza non furono particolarmente intense; ciò anche perché gli Stati e ran o gelos i ss imi della propria indipendenza.

Il primo rinnovo fu firmato a Berlino il 20 febbraio 1887, m a la s ua s tipula era avvenuta, co m e previsto dal Tra ttato iniziale, dopo un quinquennio in c ui gl i avvenimenti politici inte rna z ion al i avevano non solo qua s i resa s up erfl ua l'a ll ea nza, ma ne avevano messo in discussione tanto la val idit à quant o l 'esis tcnza.

L' Italia era malcontenta per la mancata restituz io ne a R oma della v i si ta de l R e U mb e rto a Vienna e, sop ra tt utto , perché era stata lasciata a l di fuo ri delle intese e deg li incontri fra i tre Imp era tor i. Si contrapponeva l 'i nsoddisfazione degli I mper i a ll ea ti per l 'irred e nti smo italiano, mai sopito, come dimostra l 'a rresto e la co n-

danna a morte di Guglielmo Obcrdan 9 a Trieste nel 1882 ed il discorso in onore dell'esule trentino Giovanni Prati 10 • morto a Roma il 9 maggio del 1894, tenuto a l Senato il 12 maggio dello stesso anno dal Presidente Sebastiano Tccchio, e per lo scarso apporto di forze c he l'Italia apportava ali' Al leanza.

In oltre l'occupazione di Massaua, avvenuta il 5 febbraio 1885, su consiglio degli Inglesi ed ali' insaputa degli alleati contribuiva a far crescere un certo senso di sfiducia tra i membri della Tripli ce.

L'abile ministro degli Esteri, dc Robillant, era inollre riuscito ad aprire le trattative per il rinnovo della triplice su nuove basi, avvertendo la Germania che la Francia era pronta a giungere ad un accordo con l'Italia su Tripoli, purché questa lasciasse l'alleanza con i due Imperi centra li . L 'Italia era s1anca di questa aL/eama infeconda.

11 secondo Trattato venne quindi ratificato. ma se è vero che nel la forma era identico al precedente, tuttavia. nella sostanza, era seguito da due convenzioni addizionali: la prima tra l ' imperatore d'Austria-Ungheria ed il re d'Ita li a, la seconda tra quest'ultimo e l'imperatore di Germania.

Nel primo articolo della convenzione con la Monarchia danubiana le due Parti, non avendo allre mire se non il mantenimento dello statu quo tenitoriale in Oriente, si impegnavano ad utilizzare tutta la loro influenza politica per prevenire ogni tipo di modificazione territoriale che avesse potuto rec~u·e un qualsiasi danno ad una di loro.

A tal fine le parli si sarebbero sempre scambiate ogni tipo di informazioni capaci di renderle, mutualmente. partecipi delle decisio ni assunte da loro e di quelle adottate dalle altre Potenze.

I n esso, inoltre, si s tabiliva che: .. . nel caso che, per forza degli avvenimenti, il mantenime11to dello sta tu quo nella regione dei Balcani o delle coste e isole o/tornane e nel mare Egeo dii·enisse impossibile, e che, sia in conseguen:a cieli' azione di

9 Guglielmo OBERDAN: nato a Tries te ne l 1858 cd ivi morto i l 2 0 dicembre 1882. Patriota ita lia no disertò dall ' es erc ito asburgico e riparò in Italia. Nel 1882 ri e ntrò a Trieste per attentare alla vita dcll' imperawre Frances co Giu seppe. ma arres tato a Ronchi. venne condannato a morte.

10 Giovanni PRATI: poeta trentino. nato a Dasindo-Campomagg iore nelle valli G iudicarie il 27 gennaio I 8 14 e morto a Ro ma il 9 maggio 1884. Perseguitato po litico dal l ' A us tria- Ungheria fu es ule in Ital ia. A ll a morte r Au stria-Ungheria impedì che le s ue spogl ie ven issero sepo lte nel suo paese nata le e pertanto vennero inumate provvisoriamente a Torino fino a l 1923.

una ter:a poten:a. sia altrimenti. /'Amtria-Ungheria o /' l tc,lia si 1·edessero n ella necessità di modificarlo con w,a occupa:ione temporanea o perm a n ente da parte Lo ro, questa occ11pcr::io11c 110 11 avrà luogo se 11011 dopo t111 accordo pre1·e11tÌl'o fra le due sopraddeue poten:e. accordo hasato sul principio di w1 compenso re ciproco per og ni 1•a11raggio t errit oriale o a lt ro che ciascuna d'esse oue11esse in più dello statu quo aflual c. e tale do dare sodcli.lfa:io11c ai /i interessi e alle pretese ben fondate delle due parti 11 •

Gli artico li terzo e quarto de ll a conve n zione con la Ge rmani a prendeva no in esa m e i cas i in cui era da considerarsi va lid a l' eventuale richie s ta di casus helli da parte italiana, in caso di co nflitto contro la F ranc ia , per salvaguarda re la propria p os iz io ne nel Medit erra neo e le p ossibil i rive ndi cazioni terri torial i per gara ntirsi le fronti e re verso qu es ta a g ue rra co nc lu sa; in pa rti co lare i du e articoli rec itavano :

Art. lii - Se a1 ·,·e11isse che la Fran cia facesse alto di estendere la sua occ11pa : io11e o il s uo proteftorato o la su a so1·ranità. so tto qualunqu e fo rma , sui ter ritori nord -afri ca ni, s ia del 1·ilayet di Tripoli. sia rnarocchino. e che in co11seg11r11:a di tal folto /' I talia. per safraguardare la sua posi:io11e 11el Mediterraneo, credesse dol'er essa stessa i11trapre11dere un ' a:ione sui de/li territori 11ord-africa 11i. oppure ricorrere, sul territorio francese in Europa, ai me::i estremi. la stato di guerra che ne seguirehhe fra I' Italia e la Fran cia costituirehhe ipso facto , su domanda e a carico co mun e d ei due all ea ti. il casus foederis co11 tutti gli effet ti pre,•isti dagli articoli li e \I del suddetto trattato del 20 maggio I 882, come se simile e1·entualità 1·i fosse con t emp lata espressame11te.

Art. IV - Se la fortu11a di qualunqu e gue rra intrapresa in co mun e contro la Francia portasse l'Italia a cercare delle garan : ie territoriali 1·erso la Francia. per la sicure::a delle frontiere del regno e della s11a posi:io11e marittima, come a 11 che in vista della stabilità della pace, la Genna11ia 11011 1•i porrà alcuno ostacolo e al bisogno, e in misura compatibile con la circostan:e, si applicherà a facilitare i me:zi di raggiungere un tale scopo 12

11 Cfr.: Giulio CAPRT . / 7rauat i se~reu delfa Triplice i\lfean:a. Zanichelli, Bolo gna 1922. pa g. 47 -48

11 Cfr.: Ibidem pag. 50-5 l.

Ques te clausole aggiuntive, fermamente contestate da l! ' AustriaUng heria che non ammetteva ingerenze dell'Italia nei Balcani , furono il capolavoro del R obillant che, sfr ullando la si tuazione interna zi onale 13 , costrinse il Bi smarck non so lo a non opporre difficoltà alle richieste it a li a ne per qua nt o riguardava sia la questione dei compensi sia l 'appogg io nel Mediterraneo ed in Nord-Africa, ma anche a conv incere il primo ministro asburgico Kalnok y ad accettarle.

Gli ann i che se pararono il primo rinnovo dal secondo furono caratte ri zzati da una febbr il e attiv it ~1 diplomatica che vide tutti g li stat i e uropei impeg nati nella stipula di trattati bilaterali qua li l' intesa anglo - italiana del 1887 ed il trattato ru sso-tedesco di controass icura z ione del 1887, ma reso d i dominio pubblico so lo ne l 1896.

Il I 892 vide il seco ndo rinnovo della T riplice che, sos tan zialmente ricalcò il precedente, fondendo in un unico re sto i tre document i del 1887 ed includendo, co n l 'a rti co lo nono. la disponibilit à ted esca a sos tene re l ' Italia nel mant.enimento d ello statu quo territorial e ne lle regioni nord-africane del Mediterraneo quali la Cirenaica , la Tripolitania e la Tunisia .

Analogo appoggio la German ia avrebbe forn ito se I 'Ttal ia fosse stata costretta ad intrapre nd ere dell e azioni , occupazione o altri tipi di garanzia, necessarie nell'interesse dell'equ ili brio int ernazional e e di le g ittim o compenso.

Ri maneva, tuttavia , semp re valida l 'accezione che in tali eventualit à le due potenze avrebbero cercato di mettersi d'accorcio con l ' l nghilte1Ta.

Con il nuo vo trattato ve nn e firmato un protocollo in cui i tre p aes i s i promettevano, in ca mpo eco n o mic o, tutte le facili t azioni ed i van tagg i specia li compa t ibili con le esige nze di ciascuno dei tre Stati e d ei loro ri s pettivi impeg ni con terze pote nze .

Il rinn ovo dell ' Alleanza del 28 g iu gno 1902 prese ntò alcun i problemi per quanto ri g ua rd ava la posizione italiana in se no ad essa.

Ciò era do vu to sopra ttutt o ad una se rie di ini z iativ e ass unte da l mini s tro degli esteri italiano P rin e tti il qual e, ne l gi ugno del 1901 , ne l corso di un'ac cesa di sc ussione s ull a politica estera con gli esponenti d e ll a s in is tra, e bbe a dichiarare c h e le s tipula zio ni d e lla Tripli ce e rano di caratte re puramente dife ns ivo e che s olo la ten-

i, l i 26 nov e mbre 1886 lo Zar aveva di ch iarato ali' Ambasciatore fran cese c he s i preparavano grand i prov e ne ll e q ua l i sareb be stato necessario che la Ru ss ia po tesse con tare s ulla Fra nci a , come la Fra ncia s ull a Ru ss ia.

d e nza di qual c he uom o politi co, il C ri s pi , le av eva dato, in pa ssato. apparenza offe n s iva: in o ltre. affermava c he da tempo ne era ch iaro lo spi rito pa cifico , ev id e nz iato d a l fatto c he le più intim e re/a:ioni con la Francia era no perfettamente conciliabili col pa tto d e lla Tripli ce

A que s to s i aggiunse c he lo sp aura cc hio d e lla qu es ti o ne roma na tornava ad affacc iars i per una ser ie di ini ziat ive dipl oma ti c he della Sa nta Sede che aveva ch ies to a ll"impera to re Gugl ielmo Il di interven ire dir e ttam e nt e con tr o l ' It a li a e, o tt e nuton e un rifiuto , di non cons id erare un even tu ale intervento francese co m e un 'agg ress ione a d una potenza della Triplice.

Qu esti fatti , uniti ad un a s itu azione ge ne ral e internaziona le c he s i s t ava evolvendo e nella quale r Aust r ia-Ung he ri a era emp re più impeg nata ver so i Bal ca ni. no nch é le pretese fran ces i che miravano non so lo a co no sce re i ter mini de ll'alleanza . m a anche, qualora vi foss ero, la cance ll az ione de ll e conve n zioni milit a r i o degli a tLi re lati vi, misero i ne goz iatori italiani in un a pos i z ion e così d e lic a ta da non poter ava nza re a lc un a richiesta di modifica al T rattato che fu rinn ova to ne l testo precedente.

D 'a ltra part e, s ull a sce na e urop ea, la posizione politi ca itali ana era la più delicata. bas ti pensare che un 'eve ntual e penetrazion e russa verso i Balcani co n il co nseg ue nte co ntroll o degli S tretti da par te di questa, avreb be re leg ato il paese ad un ruolo seco ndari o nel Mediterraneo trovandosi compresso fr a la zo n a d'influenza francese ad occ id e nt e e qu e lla ru ssa ad oriente.

In c hi ave politica. pertanto, l ' It alia aveva assoluto bi sog no dell' ap pogg io della G e rm ania più c he q uesta di quello italiano.

Infatti se un eve ntual e ritiro d e ll'Itali a dalla Triplic e avrebb e co mp o rt a to non pochi problem i alla Germania. nei co nfro nti dell a quale la Fran c ia avrebbe potut o uri li zzare an c he una parte delle forze di s loc.:a te s ul confin e it a li a no, e a ll ' Austria - Un g he ria c he av rebbe d ov ut o di s locar e un ma gg io r num e ro di unità s ul co nfine con l ' Italia a tutto detrim e nto dell e forze de s tin a te a pres idiare i confini con la Ru ss ia. le du e potenze, e in s pec ial modo la seco nda, s i se nti vano s uffi c iente m e nte fo rti da poter fare anche a m e no del1'a ll ea ta.

da ril eva re, inoltre, c he i documenti fin qui de scr itti. pur trattand o di un·a11eanza difen s iva e di sos teg no r ec ipro co tra i tre paes i e pur esse ndo ri go ro s am e nte seg reti , non conte nevano accordi di caratte re militare c he , d'altra parte, sare bbero s tati d e l tutt o norma li in si tu az ioni a nalo g h e.

Tuttavia, pur essendo i vertici militari, almeno quelli italiani, all'oscuro de l testo del Trattato, esisteva, pur sempre, una convenzio ne mi li tare, concl usa il 28 gennaio 1888 ed espressamente richiesta dal Crispi al Bismarck, tra lo stato maggiore italiano e quello tedesco.

In tale convenzione l'Italia si impegnava , in caso di guerra delle potenze della Triplice con la Francia e la Russia, ad inviare sul Reno un'armata composta da sei corpi d'armata , negli anni successivi ridotti a cinque, e tre divisioni di fanteria, poi ridotte a due.

È altresì eia tenere presente che, per quanto il trattato avesse carattere difensivo, era evidente che, nel caso in cui le potenze alleate fossero attaccate, la loro condotta di guerra fosse, sul la base de ll e esigenze esc lu sivamente militari, di natura offensiva.

Nel caso in cui, poi , una delle potenze attaccanti fosse la Francia, la migliore convenienza cli carattere militare presupponeva che l 'ese rcito it aliano non operasse tutto al confine italo - francese, dove le difficoltà dovute a lla natura montuosa della regione ed alle fortificazioni ivi esistenti avrebbero re so lente e costose le operazioni, ma che una parte considerevole, anziché rimanere inattiva in Italia, agisse nel settore ritenuto decisivo o principale, il Reno , a fomco dell'esercito tedesco.

Questa convenzione ebbe valore fino al 190 l quando il capo di stato maggiore tedesco , generale Alfred von Sc hli effen, di fronte alla prospettiva di essere privato non solo dell'apporto dei 200.000 Italiani previsti sul Reno, ma cli correre anche il rischio che I ' I tali a passasse nel campo avverso, affermava, con grande rincrescimento , di poter rinunciare a ll'impiego delle forze dell'alleata nel d elica ti ssimo setto re rena no.

Questa decisione era s tata , peraltro, negoziata con molta cautel a dal capo cli stato maggiore italiano, tenente genera le Tancredi Saletta, che aveva rappresentato il parere sfavorevo le del r e Vittorio

Emanuele III, nella sua veste di presidente del comitato della difesa na z ionale , ad inviare s ul Reno tant a parte delle migliori forze italiane ritenute indispensabili per proteggere il paese e le sue coste.

Con il rinnovo della Triplice de l 1902 l'orizzonte e urop eo, soprattutto p e r quanto ri g uardava i rapporti fra le potenze alleate e le a ltr e, se mbrava rischiararsi.

La Germania era riuscita. seppur con alcune incomprensioni. a tenere I· Italia nel l'alleanza senza peraltro dover cedere niente di più che una dichiarazione di appoggio per gli interess i italiani nel Mediterraneo.

L'Austria-Ungheria non solo era riuscita a non impegnarsi in maniera formale nel caso di un connitto sul fronte occidentale e nelle questioni nord-africane, ma, ed era la cosa a cui teneva in maniera particolare, aveva 011enuto di non dovere includere l'eventuale annessione della Bo,nia-Erzegovina nei casi di compensazione territoriale all'Italia cd in particolare di non includere in tale compensazione il Trentino.

L' It alia si era vista riconoscere ancora una volta un a11eggiamento benevolo e non ostile degli alleati nei confronti dell' l nghiltcrra cd una certa libertà cli manovra per riallacciare dei rapporti di buon vicinato con la Francia.

In realtà l'imperatore Guglielmo Il conduceva una politica di poten,a nella quale, oltre ad una posizione di primo piano sul continente, mirava a contras tar e l'In ghilterra come potenza navale, sp into dal convincimento che quest'ultima intrigasse ai danni della Germania.

Questa convinlione aveva indotto la Germania a sviluppare una politica a tutto campo nell a quale cercava un'intesa con la Ru ss ia , per spingerla verso oriente a minacciare gli interessi giapponesi ed inglesi. e un riavvicinamento con la Francia per ind urla a volgere l'a11cnzione verso l'Africa tralasciando ogni proposito di rivincita o rivendicazione su Il ' Alsazia-Lorena.

In realtà la Russia non ritenne opportuno staccarsi diplomaticamen te dalla Francia e qucst ·ultima riuscì ad accordarsi con ringhiltcrra s ulla base di un reciproco sostegno diplomatico nella sparti zione del Nord-/\ frica: al la Francia l ' int ero se tt o re occidentale, all'Inghilterra l'Egitto.

Per dirimere le nuove questioni dal 16 gennaio al 7 a pril e 1906 ebbe lu ogo una confere nza ad Algeciras nella quale la Germania si venne a trovare quasi isol a la. con il solo sos tegno dell'Austria, ed il grosso imbarazzo dell' It alia che era racchiu<;a tra i contras tanti doveri di alleata e la parola data alla Francia circa l'assetto del M editerran eo.

La posizione italiana e g li scars i ri sultat i ra ggiunt i ne lla conferenza provocarono nell'imperatore Guglielmo Il un sentimento di diffidenza verso l'alleata, sentimen to evide nziat o in calce ad un telegramma inviato il 3 mar zo 1906 all'ambasciatore a Roma , Monts,

in cui si legge: Nella Bihhia è scritto che nessuno può sen•ire due padroni: tanto meno rre! La Francia. l'Inghilterra e la Triplice' Ciò è assolutamente escluso. Ne risulta che l'Italia sta col gruppo Anglo-Gallico. Faremo bene a tenerne co1110. Questo alleato se 11e ,·a in fumo 14 •

Tale convinzione fu ribadita I' 11 marzo seguente: L'Italia rimarrà con noi soltall!o finche saremo amici Se 11011 sarà nuo\'amente cosl uscirà dalla hiplice 15.

Nel contempo il legame tra la Germania e la Monarchia danubiana andava sempre più consolidandosi fino al punto che, secondo l'ambasciatore austriaco a Berlino, il Kaiser avrebbe dichiarato che: qualora l'Italia aprisse le ostilità contro /'Austria-Ungheria. coilierehhe con ,·ero entusiasmo l'occasione di piombare unito all'Austria su di essa con tulta la sua potenza militare 16 • Tuttavia, le assicurazioni italiane verso la Germania e I 'atteggiamento conciliante del primo ministro tedesco Bernard von Bi.ilow, convinsero il Kaiser a proporre, in occasione della visita a Vienna nel giugno 1906, ali' imperatore asburgico di inviare al re d'Italia un messaggio di saluto.

La proposta fu accolta con entusiasmo da Francesco Giuseppe nella considerazione che in caso di rottura con l'Italia era l'AustriaUngheria la più esposta.

Sulla base di tali considerazioni, nel convegno di Vienna non solo non si parlò di una denuncia o di una modificazione dell 'alleanza, ma, considerata la situazione generale, si ritenne necessario unire il più strettamente possibi le l' It alia alla Triplice, specialmente a ll a luce de l! 'avvicinamento ing lese alla Francia che poteva compo r tare l ' uscita dell 'Ttal ia dall'alleanza stessa in virtù deg li stretti legami di questa con l'impero britannico.

In ta le ci r cos t anza la dip lomazia viennese, in teressata non solo a non alienars i l'allea to ita l ia no, ma anche ad avere ottimi rappor t i con l'I ngh il terra, ritenne oppo r tuno convincere la Germania non so lo a non denuncia re il T rattato, così come era nel la s ua ult ima form u laz ione, ma di lasciar passare l '8 lu g lio I 907, te r m ine ul timo utile per de n unc iarne la va lid it à, r innovando lo automaticamente.

14 Cfr.: Luigi ALBERTJNI. Le origini della guerra del 1914, vo i. I. Bocca, M ilano 1942, pag 182.

15 Cfr.: Ibidem. pag. 182.

16 Cfr.: Ibidem. pag . 183.

Nonostante il rinnovo della Triplice la situazione europea era ben lungi dall'essere rasserenata: l ' Italia non voleva assolutamente rotture con l' Tnghi Iterra; la Germania appoggiava I' Austria - Ungheria nella sua politica balcanica e la Monarchia danubiana, mentre conduceva una politica di repressione dei moti irredentistici e negava la possibilità di un'università italiana a Trieste come richiedeva il ministro Tommaso Tittoni , portava avanti l ' aspirazione di annettersi la Bosnia-Erzegovina.

Tale progetto si basava sul l'impossibilità di intervento della Russia , il cui esercito era in piena riorganizzazione dopo le sconfitte subite ad opera de l Giappone, dato il minimo s viluppo delle coste bosniache e la presenza di un so lo porto in zona a cui potersi appoggiare con la flotta.

inoltre il capo di stato maggiore dell ' esercito asburgico , generale Franz Conrad von Hotzendorf, rappresentava più volte , nel corso del 1908, al ministro degli esteri Alois Lexa von Aehrenthal la necessità cli stringere accordi sempre più stretti, in campo militare, con la Germania per essere in grado di fronteggiare efficacemente un eventuale intervento armato della Russia.

Ad un ' azione temporeggiatrice del ministro degli es teri , il Conrad incalzava sostenendo che occorreva prendere in seria considerazione anche la possibilità di un intervento italiano contro l' Austria o, nell'ipotesi più favorevole, quello della neutralità della stessa. In tale prospettiva, presentando il 3 novembre 1908 un memoriale ali ' imperatore Francesco Giuseppe, chiedeva un'autorizzazione di mas s ima a preparativi di guerra che tenessero conto della possibilità di uno schieramento anche contro J'Ttal ia .

Sia l'imperatore sia il ministro degli esteri erano tuttavia contrari ad ogni ipotesi di gue1Ta preventiva o di iniziative di carattere bellico nei confronti cieli 'a lleata nella considerazione che, dopo le campagne del 1859 e de l 1866, l'Austria- Ungheria aveva perso la sua posizione cli forza in Germania ed in Italia per cui ora solo i Balcani costituivano l 'unica area praticabile per un 'attiva politica estera.

Quindi, senza dare eccessivo credito all'ipotesi di una possibile defezione italiana al Trattato e soprattutto un attacco contro I' Austria qualora questa si fosse trovata impegnata in una guerra con la Russia, il genera le He lmul von Moltke ed il generale Conrad, con il beneplacito del le rispettive cancellerie, diedero vita, sin dai primi giorni de l 1909, ad un intenso scambio di incontri e di corrispondenza tendente a predisporre tulla una serie di misure di ca-

rattere operativo per fronteggiare al meglio I 'eventualiti1 di una guerra europea che si andava s empre piì:1 delineando all'oriz z onte.

In tal e contesto la dichiarazione tedesca che co nsid erava casus foederis l'eventuale mobilitazione ru ssa in appoggio alla Serbia, qualora l'Austria, s tanc a delle continue provoca z ioni se rbe , avesse deciso di invade rla, rappresenta il mutam en to politico delle basi s tesse della Triplice Alleanza, ideata dal Bi smarck in c hia ve esclusivamente difensiva e divenuta, inve ce, offensiva.

L 'Ita lia , pur provata dal disastroso te rre moto cli Messina del 28 dicemb r e 1908, s i era imp egnata, tre anni dopo, nell'impresa libic a con il pretesto dichiarato di prevenire l 'es pans ion e france s e nel NordAfrica , in r ealtà con il timore che la Germania, dopo il falli mento diplomatico avuto in Maroc co, avesse in animo di dare vita ad un 'es pans ion e in Tripolitania.

La sua condotta , tuttavia , offriva ali ' Austria la poss ibilità di so ll evare eccez ioni in qu an to , come sc riv eva Aehre nthal ali 'ambasciatore austriaco a Be rlino: sarebbe stato fac il e pro va re c he aa contraria allo spirito ed alla leuera dell'Alleanza la g uerra intrapresa dal!' Italia in Tripolitania sen:a preav visarci , gue rra da conside rars i come una scossa al/" imp ero ottomano ed allo statu quo 17 •

Il ministro degli es te ri as burg ico era inv ece così li eto che l ' Italia s i fosse imp egna ta in Africa, distogliendo la propria attenzione dall'Adriatico ed accrescendo l 'a ttrito con la Francia, da oppors i con decision e alle proposte del ge n. Conrad c he voleva che s i approfittass e d e lla favorevolissima si tua zio ne per una resa dei conti con l'alleata infedele.

Il Conrad, soste nuto dall'arcidu ca ereditario Francesco F e rdinando e dall 'ambiente militare ne lla s ua visione anti itali ana 18 , sosteneva che l ' Italia con l'impresa cli Libia non so lo non s i ind eboliva , ma andava rafforzandosi economicamente e militarme nte ed aspirava ad impadronirsi dei te rritori italiani della monarchia, a dominare l'Adriatico e ad impedire che l'Au s tria si espandesse nei Balcani per potervi , in un secondo momento , s o s tituirvi la propria influenza.

Tale visione non e ra condivisa dal ministro degli esteri a ustriaco che il 22 ottobre 1911 , con un memoria le ali 'imperatore Franc esco Giu sep pe , ribadiva come n e l 1902 1'Aus tria si era impegnata a lasciare mano libera ali 'Italia in Tripolitania e come il Trattato non potesse essere den unciato prima d e l lu g lio 1913.

L'imperatore, che condividendo le tesi ciel suo ministro degli esteri, era anche fautore cli una politica di pace , ad un ulteriore memoriale del Conrad del 15 novembre oppose un netto e deciso rifiuto ad una guerra preventiva contro l'Italia.

Il Conrad , il 30 novembre , presentava all'imperatore un nuovo memoriale anti italiano, nel quale sosteneva tra l'altro che il mini s tro deg li esteri non rappresentava con sufficiente energia gli interessi dello stato; era la classica g occia che fa traboccare i I vaso e i l 3 dicembre Francesco Giuseppe, sentendosi indirettamente offeso, rimuoveva provvisoriamente 19 il Conrad dall'incarico di capo di stato maggiore generale cieli 'esercito imperiale e re g io 20

La notizia dell e destitu z ione del Conrad, nonostante l'appoggio cieli' Arciduca ereditario, provocò in I talia un moto generalizzato cli pareri favorevoli che favorirono il ri s tabilirsi delle re la z ioni diplomatiche fra i due paesi ed aprirono la strada verso I' u Iteri ore rinnovo della Triplice.

Il rinnovo, quinto ed ultimo, avvenne il 5 dicembre 1912, un anno e mezzo circa dalla sua scadenza natural e fissata per I ' 8 lug l io 1914.

Aci esso aspirava princ ipalmente i I presidente del consig lio Giovanni Giolitti che gi~t dal luglio aveva iniziato le trattative per il r innovo anticipato, anche se nelle sue memorie s i legge che: già durante la iuerra lihi ca la Germania e /'Austria a1'evano avanzato la proposta del rinnovo anticipa/O; e quella proposta ci era per\'enuta appunto su hit o dopo gli in c identi sorti fra noi e la Francia

' ~ L'avversione d el Conrad ve rso l ' Italia è testimo niata dalla let1 era n. I Ris. Pers. i n data 25 gennaio 1908 de l l'adde!lo mi l itare a Vienna. Cap. di stato magg iore Sigray di S. Marza no conte Vi tt orio. al ca po di stato maggio re Gc n Saletta ne ll a quale si evidenz i a una g rossa sfi ducia nei fi ni po l itici dell ' I ta l ia, nella sua fedeltà alla T ripl i t:e e nella sa ld ezza dell'ese rt: i to italiano. A USSME, F4, 6 1, b usta I.

19 Ant: he se alc uni autori co me il Pc ter Fiala sostengono che il Conrad fosse staio r i mosso provvi soriamente, in realtà i l genera le rima se esclu so dalla ca rica di capo d i s1a10 maggiore per un anno, da l 3 d ice mbre 1911 al 12 d icembre 1912.

20 Da l 1867 l'Austr ia- Ungheria era articolata in una parte austri aca ed una ungherese co n alcuni minis tri comuni a tutte e due le parti; per q uesto motivo I 'ese rc ito era diviso in:

- esc rt:ito comune: K. u. K. (im peria le e regio) = Kai serl it:h und Konigli ch:

- ese reiw territor iale au stria co : K. k. (imperi al regio)= Ka ise r- Konig l ich Landw eh r:

- esercito ungherese. K. H. ( reale H onved) = Kyra l i Honved.

p er il fermo e la 11 1s11a del Manouba e del Carthage 2 1 , s uscita ndo vivi consensi sia ne ll a G e rmania c he ne Il' Austria.

I negoz iati furono condotti a Vi e nna , co n la scopo di prolunga re l'alleanza di 12 anni senza modificarne il testo; tutt avia, avendo la guerra libi ca alterato la s itua z ione nel Nord-Africa, s i rit e nne opportuno adattare il trattato a ll a nu ova s itua zione e tale adattament o sa re bbe s tato oggetto di un protocollo, da a nn ettersi a l testo d el 1902, che g li alleati avrebbero prese ntat o a Roma.

Le trattativ e, ini ziates i so ll o i mi g liori a uspici furono più volte s ul punto di arenarsi , sia per la politica a vol te al tal enan te da par te italiana s ia per l ' irri g idim e nto de ll ' Austria ed in parti colare del s uo nu ovo ministro d eg li ester i, il conte Leo pold Berc ht o ld , succeduto all 'Ae hre nth a l deceduto nel febbraio 191 2, che vedeva in un ritardo del rinnovo il timore di nuove richieste italian e a scapito del]' Aus tri a, c he per tratt ato doveva aiutare l'Italia con tro la Franc ia se nza ricevere a lcuna contropart it a, ed il risorgere delle sp int e irredentistichc.

In o ltr e a comp licare ult eriormen te le trattative c'era la crisi balcanica con le richieste serbe di un ' accesso all'Adriatico ai danni dell'Albania, inaccettabili da parte austriaca, ed i rapporti semp re più tes i co n la Ru ss ia c he però ponevano l 'A us tria in un a si tuazione di fficile, s tre tta co m 'era tra la necessità di man tene re la propria lib e rtà d'azione nei Balcani cd il desiderio di avere la frontiera occidentale sic ura.

Di que s ta situazione ne trasse vantaggio, anche se in fe r iore a quanto si sa r eb be potuto ottenere co n un a politica più accorta e soprattutto più decisa, il ministro d eg li este ri march ese A nronio di San Giuli an o che, aiutato dal ministro degli es te ri ted esco, in un incontro a Berlino, riu scì a red ig e re un testo accettabile anche dal Go ve rn o asburgico e che ven ne firmato a Vi e nna il 5 dicembre 19 J 2.

U clima di fidu c ia instauratosi co n la firm a d e l rinnov o del la Triplice venne tutt av ia g uastato da ll a noti zia che il 12 di ce mbr e, sull'onda d e lla c ri s i balcanica e co n g li au s pici de ll 'a rcidu ca e r editario , il genera le Con rad era stato richiamato a li' incarico di capo di stato mag g iore de ll 'ese rcito impe riale e regio .

2 1 Cfr. G IOLITTI, II, pag. 4 75. Il Ma11011ha e il Car1/tuge: erano d ue navi mercam ili ba1tenti bandiera francese che d uran te la nav igaz ione da Mars ig l ia a T uni s i, ve nn ero intercettate d al le unità della floua it aliana. ispez ionate pe rch é sos pettate d i trasportare pe rsona le e material i be lli c i ve rso la Tunisia e dir o tt ate verso il porto di Cag liari per esse re rilasciate u na vo lta s barca to il ca ri co incriminato.

Nel mentre le diplomazie lavoravano i vertici militari delle tre nazioni d e lla Tripli ce, pur privi, almeno quelli italiani come abbiamo già acce nnat o. di direllive precise da parte d ei gove rni . ce rcava no di dare ai singo li s trumenti militari una uni cità di condotta ne lle varie ipotesi operative che si e rano venute d e lineando.

Il tene nt e gene ral e Alberto Po lli o, capo di sta to maggiore dell'esercito italiano, pur sos te ne nd o l 'impossibilità momentanea di inviare la 3" armata s ul R eno a causa s ia dell'impegn o I ibico sia della n ecessità, più vo lt e rappresentata, di avere dell e forze a disposizio ne per difendere le cos te da eventual i a tta cchi francesi. cercava del le soluzio ni di co mprome sso c he ribadi sse ro in modo conc reto l'impegn o italian o nell'alleanza.

In tal e ambito propose, se approvato dal governo. un invio iniz ial e s ul Re no di due di v is io ni di cavall e ri a in attesa di poter inv iare i cinque corpi d'arm a ta promess i nel 1888; an c he se se s i trattava di poche truppe. rappresentava pur sempre una testimonianza di partec ipa lio ne a1tiva. in campo militare, all'a ll eanza, ed il capo di s tato ma gg iore tede sco ne applaudiva l ' inte n z ion e, nel l ' intima convinzione c he e sa preludesse, da parte italiana. a ll 'inv io de l magg ior num ero possibile di unit à s ul fronte del Re no.

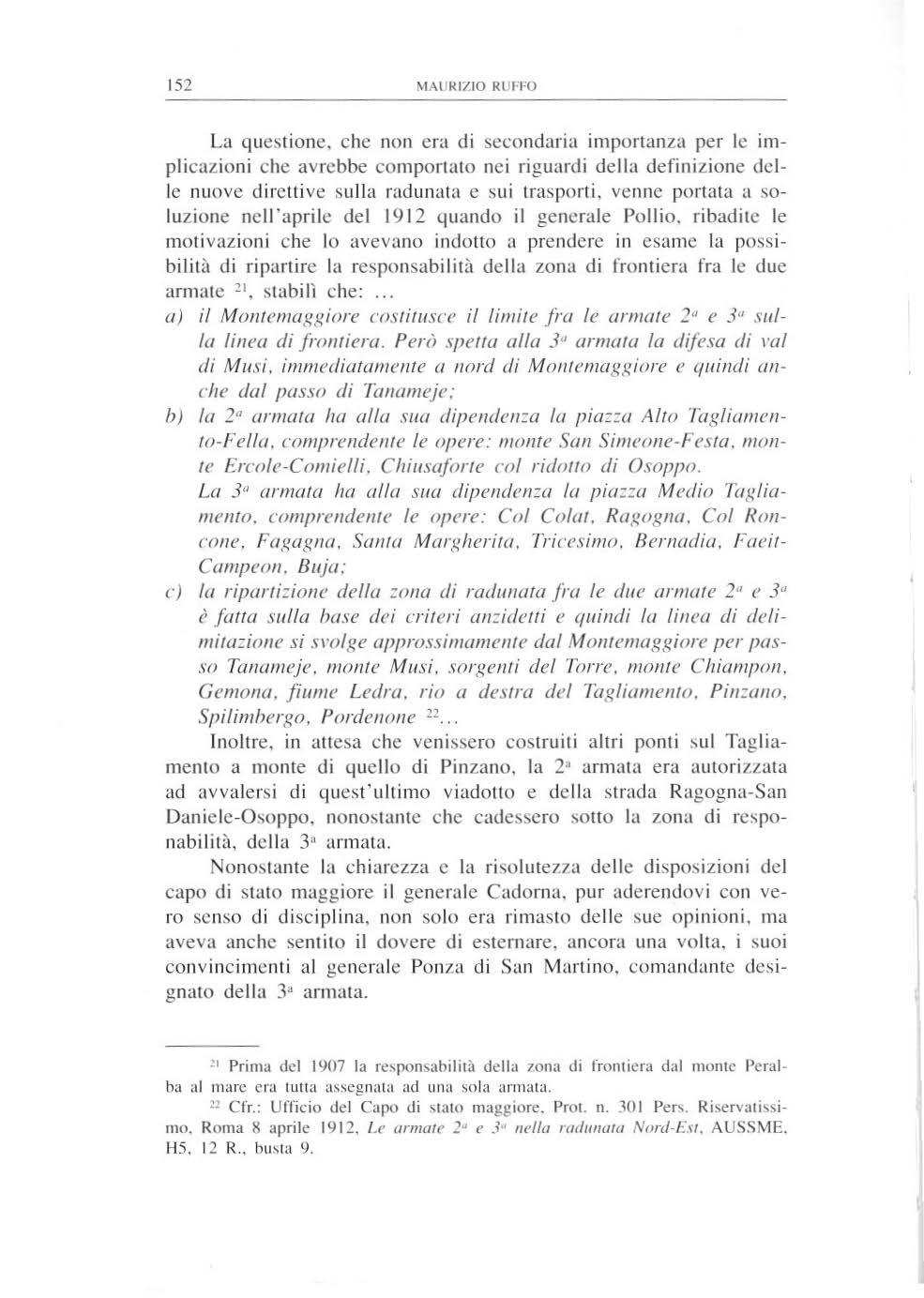

Alle g randi manovre dell 'ese rc ito tede sco dell'a gos to -se lt cmb re 191 3, alle quali era s taro invit a to insieme al capo di staro m aggiore aus tri aco. ed acco lto con gra nd e cordial it i1. il gen. P ollio, sollec itato dallo s tato maggiore te de sco perché rinnova sse la convenzione del J888, prome tteva l'invio di tre corpi cl 'armat a eve ntualm e nte au m e nt ab ili e due di visioni di cava ll eria. invece dei cinque corpi e del le due di v isio ni co nt em plate nella co n ve nzi o ne s te ssa.

Il gen. Pollio , poi , ne lla sua intima e lea le convin z ione triplicis ta. s i era inoltre spi nt o a co nfid are all'addeuo militare tedesco a Ro ma. Kl e is t, di esse re di spos to ad inviare delle forze in appoggio alla stessa A u st ria s ul fronte se rb o o s u qu e llo rus so.

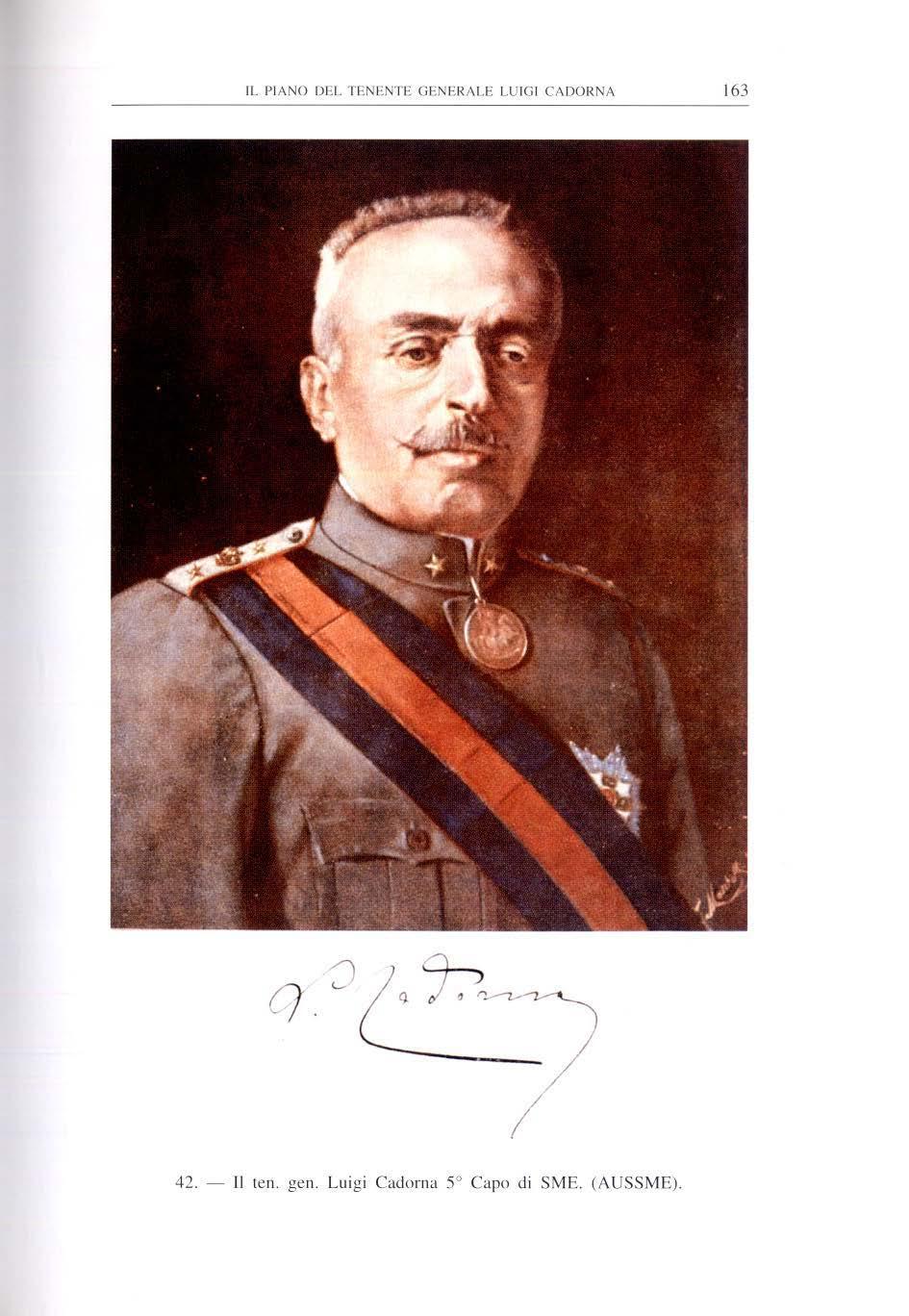

Il I O lu g lio. alla vigi lia dell a g ue 1Ta e uropea , il ge neral e Poliio mori va impro vvisa m en te a Torin o, lascia ndo g li imperi cen trali se nza quel ge nera le s ul qua le avevano fondat o le loro maggiori s peran ze in ca o di co nflitto.

Al Pe llio. il 10 dello s tesso mese. successe il tenente generale Lui g i Cadoma 22

22 Gi.mni Ro cca nel volume Cadoma. Oscar Mondadori. a pag. 49 afft:nna che: // mattino del 27 l11filiO 1914 il generale Cadoma pre11de1·a 11JJicial111e11te pos.\l'JSO degli uffici riserrati al capo di stato maggiore.

Archiviato , dunque , il rinnovo della Triplice , il governo austriaco rivolse nuovamente la s ua atten z ione verso i Balcani ed in particolare vers o l'Albania dove il principe tedesco Wilhelm von Wied, insediato s ul trono , di e tro s uggerimento dell'imperatore Guglielmo, s ul finire del I 913 e che svolgeva una politica prevalentemente austrofila, venne cacc iato da una rivolta popolare rifugiandosi poi in Italia.

L'intromissione austriaca negli affari interni albane s i provocò un nuovo stato cli tensione con l 'Ita lia vedendone questa una violazione del patto s ull'indipend e nza albane s e s tipulato tra le due potenze nel I 900.

L' Italia, inoltre, si trovava in un periodo cli rapporti difficili con i tre paes i dell'Inte sa p e r la sua occupazione dell e iso le del Doclecaneso 23 e per la s tipula della convenz ione na vale con l ' Aus tria ai danni della Francia; solo la Germania mo s trava attegg iamenti amichevoli nei confro nti del! ' Italia, fre nando eia una parte l' Austria e dal!' a ltra rappre se ntando una vera gara n zia di prote z ione: la Triplice era quindi a ncora la s alvaguardia politica d e l paese.

Ma a cambiare rep e ntinament e il quadro po liti co internazionale ci pensò la s te ssa Germania co n l 'a ppoggio incondizionato c he offrì all'Austria s ulla que s tione balcanica se nza tenere in alcun conto g li interessi ita li ani nell 'a rea

Co n l ' attentato di Sarajevo del 28 g iugno 1914, l a s itua zione prec ipita e l ' Aust ri a, forte del sosteg no tedesco, decide d i inoltrare a B e lgrado un ultimatum i cui te rmini s iano tali da non po te r essere accellati dalla Serbia e fornire alla Monarchia danub iana il pretesto del la guerra.

D e l te s to dell'ulrimarum e d e ll e reali inte nz ioni a ust riach e il Governo italiano venne tenuto rigorosamente a ll 'oscuro fino al 24 lu g lio, giorno di prese nt azione de ll o s te sso alla Serbia, anche se un acce n no c he l 'Austria avrebbe te nut o con Belgrado un lin g ua ggio se rio , ma aperto ad una soluzione pacifica e ra stato fatto il 2 I dall 'a mb asciatore aus tri aco Me rey al mini s tro ma rchese Antonino di

23 Dodeca neso: g ruppo di isole oc c upa te ne l 19 12 dall'Italia ne l corso della gue rra ita lo -turca, defin itivame nte as sega nte ali' Ita lia dopo la t • g uerra mondial e, il c ui ca poluogo ha sede ne ll'isola di Rodi. Le isole che face va no parte d e l l 'a rcipe lago era no: Rodi. Ca lch i, Cali no, Caso, Cas te lrosso, Coo, Lero , L isso, Nisino, Patmo, Pis c op i, Scarpamo, Simi c Stampalia.

San Giuliano. se n za, tuttavia , a ut o ri zzar lo a diffon d er lo agl i o rga ni di s iampa.

L'acca dut o irrit ò il m1n1stro, c he pa rl a nd o co n l ' ambasciatore tede sco . rapprese nt ò la sua g rande meravi g lia per la mancata intesa preve nti va con gli a ll ea t i e di chia rò , nel contempo, che ra vv isa nd os i l 'az io ne asburgica co me un ofio di aggressio 11 e . l' I talia avre bbe declinato og ni respo n sa bilità in caso di interven to d e lla Ru ssia ed av rebbe assu nt o un att egg iamento di neu t rali t à

Il di San Giuli a no , in olt re , dichiarava che l ' Italia s i sa rebbe app e llata alf' arti colo etti mo dell'alleanza circa un eventuale vantaggi o territ o riale.

Le vic e nd e politiche europee, c he seg uirono , furono ab bas t anza co nfu se e co mpl esse e l' It a lia , pe r mante n ere la propr ia neu tralità e libertà d ·az io ne, s i appellò a l la man ca n za del casus Joederis, c he tutt avia implicava un a ne ut ra (it à benevo la ne i confront i d eg li alleati e ne a pp rofittò pe r ~o lle varc il problema dei compensi c he per i I gove rn o italian o, ri g uardavano prin c ipalm e nte i ter ritori itali ani a ncora so tto il dominio asburgico.

La qu e tione d el confine con 1•A ustria ven ne affrontata la prima vo lt a, il 9 dic embre 19 14, all ' inizio d e l conflitto, co n un a lettera del mini s tro degli ester i. barone Gi org io Sidney Son nin o, all'ambasciatore ita li ano a Vienna per invitarlo a rappresentare a l gove rn o austriaco che l'avan za ta dell 'A us tria - Ungh e ria in Serbia ri e ntra va ne i cas i prevbti d all'articolo se ttimo ciel tratt a to della Tr iplice e c he quindi correva, eia p a rr e dell'Austria /"ohhligo del pre,·io accordo con /' flali a e robhligo dei compe nsi, per il turb a m e nt o da essa ca u sato ne ll' e quilibri o balcanico.

I primi co lloqui fra l'ambascia to re italiano a Vienna cd il co nte Be rc htold, mini s tro de g li es teri a us tri aco, no n appro d arono a riult a t i conc re ti. ma pe r le in sis te n LC del gove rn o italiano c. probabilmen te, le press io ni di qu e llo ted esco, il B e rch to ld , i I 2 0 di ce mbre , s i dichiar ò di s posto a entrare in scambi di idee per s tabilire i c ompe ns i all' Italia.

A Rom a, nel fratt e mp o. era g iunto in mi ss ion e non uffici a le il prin ci pe von Biilow che per conto del gove rno tedesco, aveva iniziato la s u a politi ca di media z ion e tra le asp ira z io ni it a l iane e l'intran s ige nza a s burgi ca.

A B erli n o s i pensava c he l'Au s tria a vesse dovu to cede re qua lc he cosa all'Italia e d in particolare s i pe nsava a l Tre ntin o. Ma il governo austriaco, tra le va ri e obbi ez ioni , so ll evava il tim o re dì urtare, co n tal e cess io ne la s u sce1ti bi lità d c li ' impera to re c he era a nche c onte d e l Tirol o

Per superare l'im passe si pen.sò di limitare la cessione al so lo territorio costituente l 'a ntico principato vescovile di Trento 24, ma il ministro Sonnino, non essendo a perfella conoscenza dei confini di tale principato, preferì non pronunciarsi.

In realtà da una parte si cercavano sempre nuovi pretesti per rimandare la soluzione del problema pur ammettendo, in linea di massima, il dirillo dcli' Italia ad ottenere dei compensi territoriali. ma non sottratti da quelli della duplice monarchia; dall'altra, il governo italiano si dichiarava costretto. a safraguardia della propria dignità, a ritirare ogni proposta o ini zia tiva di discussione.

11 4 marzo l 9 I 5, in una nota ufficiale al governo austriaco, le autorità italiane ribadivano il loro punto di vista, e cioè che esse esigel'a110 compensi per il fatto stesso dell ' inizio di un 'azione militare cieli' Austria-Ungheria nei Balcani, ma che nessuna proposta o discussione di compensi potern condurre ad un accordo se non avesse prospettata la cessione di territori già posseduti dal/' AustriaUngheria.

li governo italiano si sforzava, in tale modo, di attuare le rivendicazioni nazionali senza uscire dai limiti del trallato della Triplice, al quale era ancora legato. ..

Solo il 9 marzo ci fu una prima apertura austriaca con la dichiarazione di di s ponibilità a trattare la cessione di territori del1'impero all'Italia, ma la cessione sarebbe dovuta avvenire solo a guerra conclusa.

A tale proposta, la cui realizzazione sarebbe stata garantita dalla Germania, il governo italiano oppose un netto rifiuto, giustificato anche dal la successiva indicazione austriaca del territorio che sarebbe stato ceduto ali' ltalia.

Anche le successive proposte austriache non furono ritenute all'a ltezza delle aspettative italiane così che il governo fu costretto ad assumere la drastica decisione cli denunciare il trattato della Triplice A ll eanza.

I paesi cieli' Intesa, al contrario, intuirono la reale portata politica della neutralità italiana: essa, infatti , significava permettere alla Francia cli impiegare parte delle forze dell'annata delle Alpi contro le armate germaniche e, grazie al mancato blocco del Mediter-

24 li prin cipato vescovile di Trento. soppresso ed annesso al i' Austria ne l 1803. Nel periodo de l la sua massima estensione co mprendeva anche gran parte dell'od ierna pro vi ncia di Bol zano Il vescovado (Diocesi), invece, esc l udeva quasi per intero la Valsugana, il Primiero cd al tri 1e1Tit0ri de l l'odierno Trentino.

raneo, di riportare in patria gra n parte delle tru ppe co lonia li ; alla Ru ssia di fronteggiare un minor numero di u nità austriache data la necess it à cli ques t ' ultim e cli provvede re a rinforzare le difese lun go il confine con l ' It a li a; a ll ' In g hilt erra, infine , l a piena lib ertà cli azione nel bacino ciel Mediterraneo.

I me s i c he seg uiron o alla dichiarazione di neutra lit à se rvirono da una parte a ll ' Itali a per dare avv io ad una profonda ri s trutturaz ion e e preparazione dello st rum ento militare, tenendo se mpre prese nte la doppia opz ione che le s i presentava: scendere in gue rra al fianco deg li antichi alleat i della Tr iplice o con le potenze dell'Intesa co ntro g li imperi ce ntrali accusat i non so lo di aggressione, ma di aver tradito lo sp irit o del l ' alleanza , dal l 'a ltr a, a quel! i de ll ' Intesa, per ric ercare, inizia lm en te, un dialogo e quindi dare avvio ad u na trattativa c he portasse l'Italia nel loro schieramento.

Fu rono trattati ve difficili sia per la po s iz ione un po ' ambigua assu nta clall ' Italia c he non solo non si era se ntita in animo di sconfessare s ubit o ed apertamente la Triplic e, basti ricordare che il 2 agosto del I 914 il governo italiano s i era impegnato ad osservare una benevola neutra ! ità verso g li imperi centra li e che aveva accolto la dichiarazion e austr iaca de l 25 de ll o s tesso mes e rela ti va a ll 'accog li m e nt o dell'interpretazione italiana del l ' articolo se ttimo, ma s tava a guarda r e, con viva trepidazione, l 'evo lv ersi de ll a s itu azione milit are a l fine di fare la sce lt a cli campo più uniform e con i propri in teressi na zio n ali non escludendo la neutra lità comple ta fino a lla fine d e l co nflitt o , fa tt i sa lvi i compens i territoriali c he le sarebbero toccati con la co nqui sta eia parte austriaca della Serbia.

Tutt avia, co m e abbiamo v is to. le tratta ti ve con g li impe ri centrali era no a ndat e tropp o a ril e nto tanto c he, il 21 aprile, il mi nistro deg li es teri , barone Sidney Sonnino, s i v id e costretto a dichiarare che le co ntropropo s te a us triach e non cost itui va no una ba se s ufficiente pe r c r ea r e il des id era to acco rdo , tanto più che l 'Aus tria - Ung he ria rimaneva ferma ne l proposito cli nega re l'immediata occupazione , da part e it a lian a, dei territori da ceders i. Le trattati ve e ra no, pertanto , da considerarsi definitivam e nt e tron ca te.

li 3 marzo cie l 1915 c inqu e torpediniere a ustr ia c he compio no un piccolo s ba rco ad A nti vari : è il pretesto c he il Sonnino a ttendeva per dichi arare nulli g l i imp eg ni a ss unti il 2 e d il 25 agosto cieli' a nno precedente e d il gio rno s uccessivo, dopo J' e ne rg ica nota

di protesta al governo di Vienna alla quale aggiungeva la preci saz ion e che i compensi non so lo dovevano esse re escl us i va m en te le terre it.aliane so tto il dominio asburgico. m a che tali r.erre dovevano esse re cedute su bito. da va ordine all'ambasciatore a Londra, Imperia li, di ini z iare le trattative per un impegn o militare it.aliano al fianco dell'Inte sa.

li momento, forse, non era dei più fe li ci s t an te la s itua zione s trate g ica: l'Austria aveva s ubito , nel! 'aut unno , un rovescio s ul fronte se rbo parzialmente a ttutito d a lla vittoria, unitam e nt e alle forze tedesche, co ntro i ru ss i in P o loni a; inoltre l 'offe ns iva del febbraio nei Carpazi, id e ata dal Conrad, contro le forze russ e non so lo era fallita , ma questi. con un ·energica con troffens iv a, avevano cos tr e tt o gli austriaci ad una difesa quasi disperata s ui valichi montani per impedirne il dilagare nella so tt os t an te pianura magiara.

Tutt avia, nonostante l'iniziale op posizione russa c he non rit enev a più essenziale il con tributo italiano alla lotta comune, la Francia e l'In g hilt e rra, con maggior intuito politico-s trat egico, pro seg uirono ne ll e trattative nelle quali il Sonnino, in cons id erazione della s itua z ione genera le, non ritenne opportuno ava n za re proposte che non potessero essere co ndivi se; non ri chiese per ese mpi o. la c itt à di Fiume, ritenen dol a lo sbocco naturale al mare di un 'A us tri a - Unge ria che, se ppur gra nd e m e nte ridim e nsio nat a dalla gue rra non sare bbe sco mpar sa .

L e tratt.ativ e proseguirono a lun go pe r la posizione ru ssa che. in nome dell e difesa del pa n s l avis mo , s i opponeva alle richie s te ita1ia n e che riguardavano i I futuro assetto del! ' Adriatico in parti co lare e d el Me dit e rran eo in ge nera le Finalmente il 26 a pril e 1915 , a Londra. veniva firmato l 'accordo che leg ava i destini dell'Italia all' Int es a ne lla guerra co ntro gli imperi centrali.

11 patto 2 5, il cui te s to fu prese ntato al parlamento italiano , ne ll ' originale francese. il 4 m a rz o 1920 ne l Libro Verde fu anticipato, in una versione non esatta, dai bol sc he v ic hi nel 1917 e letto, in una pess ima tradu z ion e italiana ricca di e rrori e di sviste, dall'on. B evione alla Carnera il 13 febbraio I 9 I 8 , era composto di un memorandum articolato in 16 articoli co n note es plicativ e a cui seg uivano le dichiara z ioni de i quattro P aesi firmatari de l! 'acco rdo di non concludere un a pace separata nel corso della guerra.

In esso si prendeva in cons id erazione la necessità che da parte ru ssa, qualora questa po tenza decidesse di sv iluppare lo sforzo ma gg ior e con t ro la Germania , fo sse ro mantenute s u ll a fron te asburg ica un numero dì unità ta le da impedire a li ' Aus tria -Ung her ia dì concentrare tutt e le s ue forze co ntro l' It alia; l'impegno dell'Ttalìa di impi ega re tutto il proprio potenziale militar e con tro i com uni nemi c i e l'a tt iva co ll abora z io ne dell e notte fran cese ed inglese con qu e ll a italiana pe r la comple ta distruzione di quella aus tri aca e, quant o meno, fino alla fine della guerra.

L'accordo , inoltre , contemplava i co mpen s i italiani, da inse rire ne l trattato di pace, definiti in mani e ra precisa ne lle not e che ne rip orrava n o i punti topo grafici sa li enti e tutte le altre questioni che ri g uard ava no il futuro asseuo europeo, m editerraneo ed african o.

L' It alia, infine , s i impeg nava ad en trare in g uerra con tutto il suo potenziale a l fian co della Fran cia, dell'In gh ilterra e della Ru ssia quanto prima e co munqu e e nt ro e non oltre un m ese dalla firma del patto.

7 . L'org aniz zaz io n e d e ll 'ese rcit o e l o s tudi o d e ll e o p e raz i o ni s ull a fronti e ra N.E .

Come abbiamo accennato g li accordi della Triplice e ra no di tipo politico e fino al 1888 non si era parlato di intese a livello militare pe r fare fr o nte comune ed in maniera coord inata ed efficace ai comuni nemi c i.

Tuttavia non volendo en trare in quello che sarà l 'argome nt o specifico dei pross imi ca pit o li è qui importante ev id e nzi are, per so mmi capi, q uali furono g l i indirizzi s trategici ge nerali italiani, a live ll o di polit ica militare , pe r adattar e lo s trumento a ll e necessi tà d e l paese e dell'alleanza.

Dal 1870 l' ese rcito aveva s ubit o tutta una se rie di trasformaz i oni te nden t i, eia u na par te ad adattare lo strumento a l nuovo ruolo politico- inte rnazionale a c ui era c hiamata l ' It alia dopo la reali zzazione quasi com pleta dell'unità. dall'altra al la s itu a.l io ne eco n omi ca del Paese.

In ta le stato d i cose s i s ucced e ttero le riforme che pa ss arono alla s tor ia con il nome de i ministri c he le rea l izzarono: ordinamento R ico tti del I 870-1875; o rdin amento Mezzacapo del l 876- 1877 : ordinam e nto Ferrc ro del 18 82 -1883 ; o rdinam en to Berrol è-V ialc del 1887 - 1888; ord inamen to P c ll o ux de l 1896; ordinamen to Ca sa na-Spin -

gardi del 1908 - 1913; per giungere, infine all'esercito mobilitato dal gen. Caclorna.

Dei vari ordinamenti è i nteressante quello attuato dal ministro Ferrero che, dopo il congresso cli Berlino , nel quale si era evidenziata la debolezza ita l iana in campo internazionale, e l'adesione alla Triplice, rendendosi conto dell ' insufficienza del numero delle unità de l l'esercito, aumentò il numero dei corpi d'armata portandoli a 12 ed elevando il numero delle divisioni da 20 a 24; inoltre creò il comando militare della Sardegna e diede un notevole impulso alle truppe da montagna 26 •

Con l'ordinamento Bertolè-Viale la forza dell'esercito venne ulteriorment e accresciuta per effetto dell'inizio della spedizione colonia le in Africa; tale ordinamento durò sostanzialmente inalterato fino al 1896 anche perché i tre mini s tri succed utisi dovettero affrontare grossi problemi di carattere economico non essendo ancora il paese in grado di fare fronte ai gravosi impegni che derivavano dalle imprese coloniali e con i problemi derivanti dalle lotte sociali che s tavano turbando la vita politica italiana dell'epoca.

11 4 ottobre 1908, a dare un impulso ad una presa di coscienza naziona le sui problemi della dife s a, fu l'improvvisa notizia dell'annessione della Bos nia-Erzegovina, che l'Au s tria - Ungheria già occupava da l 1878, tra i tanti territori ereditati dag l i Asburgo.

L 'eve nto rappresentò la svo lta per una maggiore attenzione alle necessità del l 'esercito e portò il par lamento ad un serio dibattito ed alla formazione di una commissione parlamentare d ' inchiesta 27 c he, sebbene con un certo rita r do, ri uscì a presentare le varie re laz ioni sui propri lavori: in esse la commissione finì con il concl udere che la nostra orga n izzazione militare, purché opportunamente rinforzata, era perfettamente rispondente alle potenziai ità del paese ed a ll e necessità de ll a sua difesa.

Con la nomina a ministro de l la guerra del generale Spingardi, in p iena sintonia ed accordo con i l capo di stato maggiore genera -

26 Le truppe da montagna, d enominate Alpini. nascono co n Re gio Decreto i l

15 01tobre I 872 su lla base di 15 compagnie auto nome: nel I 882 gli A l pini ve ngono ordinati su ben 20 batta glioni , ne l 1909 i ba1taglioni sono 26 su 8 reggimenti e ne l I 9 I 5 il loro numero sa le a 52.

27 La commissione parlamentare d'inchiesta, composta da 17 membri , sci eletti dal Senato, sei da ll a Camera dei Deputati e cinque per Dec reto Rea le, fu istituita con legge il 6 giugno l 907 e doveva pre sen tare i r isultai i en tro un anno. ma la comp lessità dei lavor i ne impl icò un prolungamento fino al 30 giugno 1909: in realtà le ul t ime rela z ioni furono presen tate solo nel l ug l io I 9 IO.

le Pollio, si concretizzò un nuovo programma di riforme dell'organizzazione militare del paese nei suoi molteplici aspetti. tecnico (ordinamento della difesa mobile, quadro di battaglia dell'esercito, organico dei quadri, forza in tempo cli pace, ordinamento della difesa permanente), morale (limiti e norme per l'avanzamento, aspetti disciplinari), sociale (reclutamento) e finanziario (bilancio).

Questo programma però, come d'altra parte era già avvenuto precedentemente, fu condizionato dall'improvviso scoppio della guerra italo-turca che ne causò dei naturali sconvolgimenti, primo fra tutti quello che non potè essere portato a compimento nei tempi previsti.

È inoltre interessante notare che il problema dell'organizzazione difensiva del paese con la costruzione di opere fortificate lungo i confini, a cui si era posta particolare attenzione sin dal 1899, era demandata alle proposte inoltrate al capo di stato maggiore dai singoli corpi d'armata territoriali. i cui lavori non sempre erano proceduti con unicità di indirizzo.

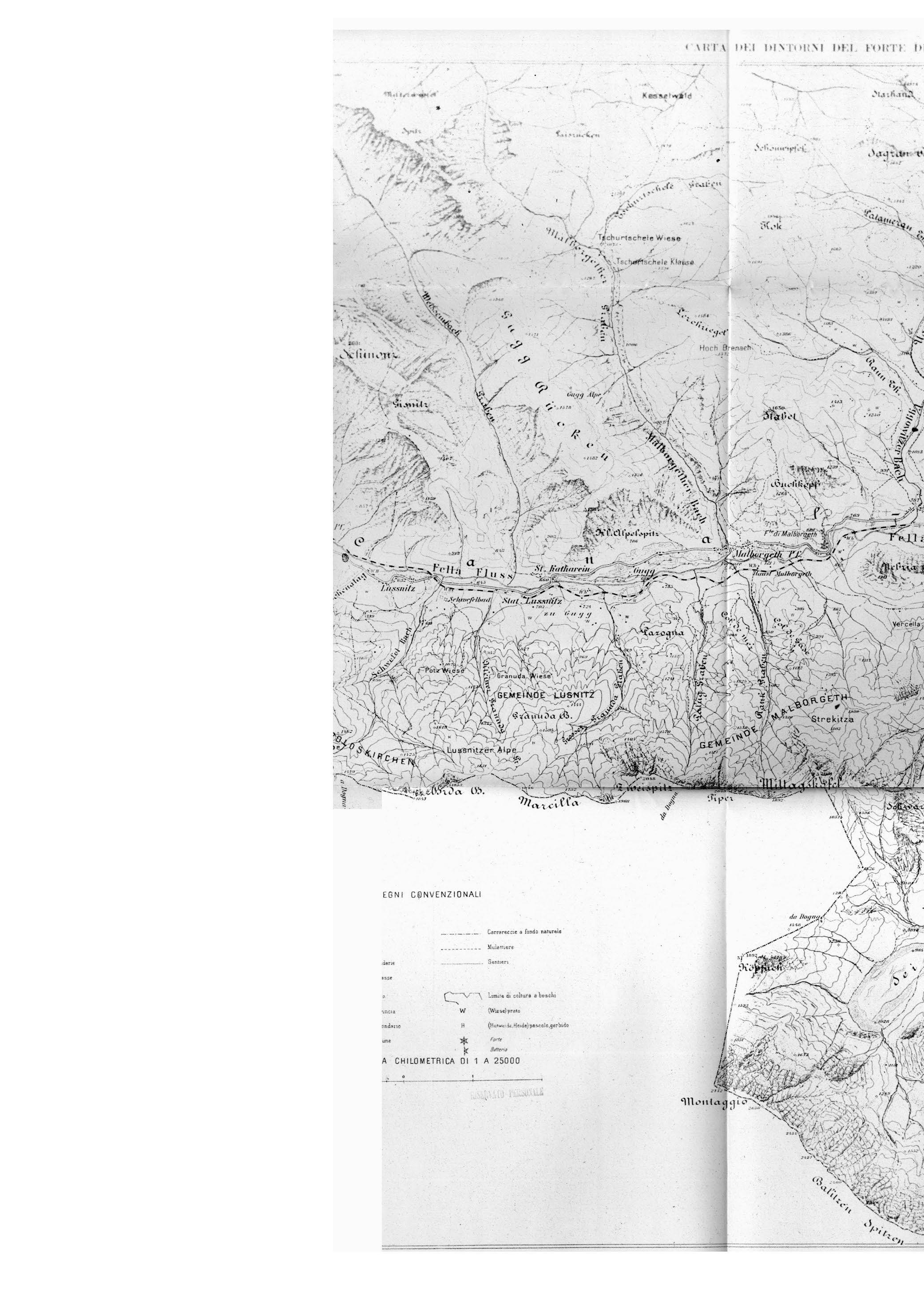

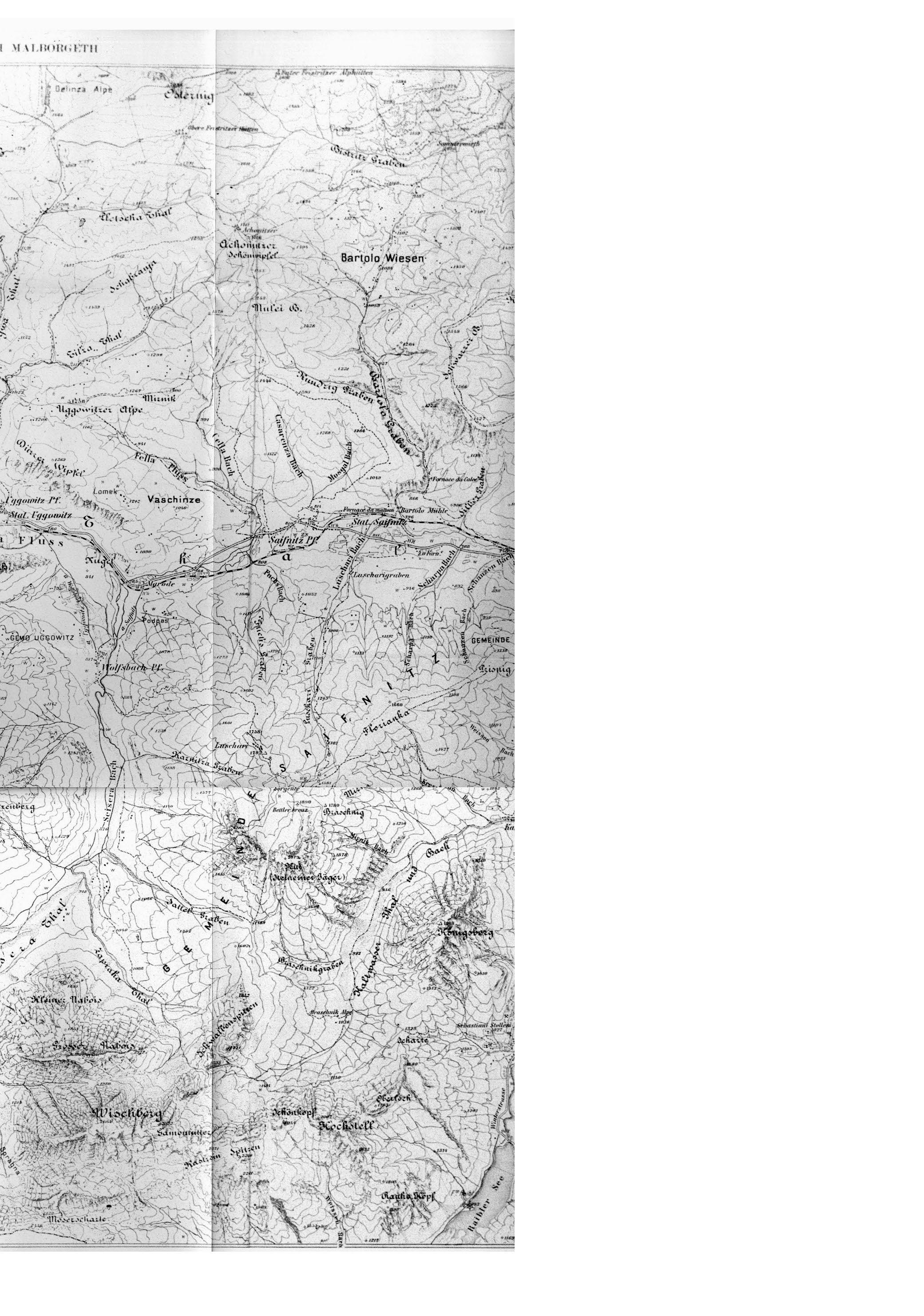

Nel 1903 il ministro della guerra. tenente generale Giuseppe Ottolenghi, in considerazione della particolare attività esercitata dal1' Austria - Ungheria lungo il confine con l'Italia (frequenza di ispezioni da parte di alti ufficiali; costituzione di speciali depositi di armi, munizioni ed equipaggiamenti vari; lavori di potenziamento della fortificazione permanente, lavori di miglioria nelle comunicazioni stradali e ferroviarie con Trieste ed ammodernamento della rotabile delle Dolomiti), aveva sollecitato 1·attenzione del governo sul problema della sicurezza del confine orientale, illustrando le ri levanti deficenze della nostra organizzazione difensiva lungo tale frontiera, alle quali era necessario provvedere quasi ex nm·o ed in tempi estremamente rapidi.

Ma il problema finanziario generale era tale che non c'erano fondi per la sistemazione delle frontiere fino al 1908 quando, nel dicembre, venivano poste le basi di un programma di lavori difensivi da realizzarsi con la massima sollecitudine possibile e comunque entro la fine del l 913.

Ne l giugno del 1913, scaduto il quadriennio previsto per I'attuazione, seppur incompleta, del progetto Spingardi-Pollio, si presentava la necessità di procedere ad un nuovo programma che consentisse la completa attuazione del precedente.

Tale necessità diveniva sempre più urgente in quanto tutti gli stati europei, preoccupati dalla questione balcanica che, come abbiamo già visto, nel 19 12 si era riaffacciata all'orizzonte, stavano

procedendo al riarmo al limite delle possibilità consentite dalle risorse nazionali, demografiche, economiche e finanziarie.

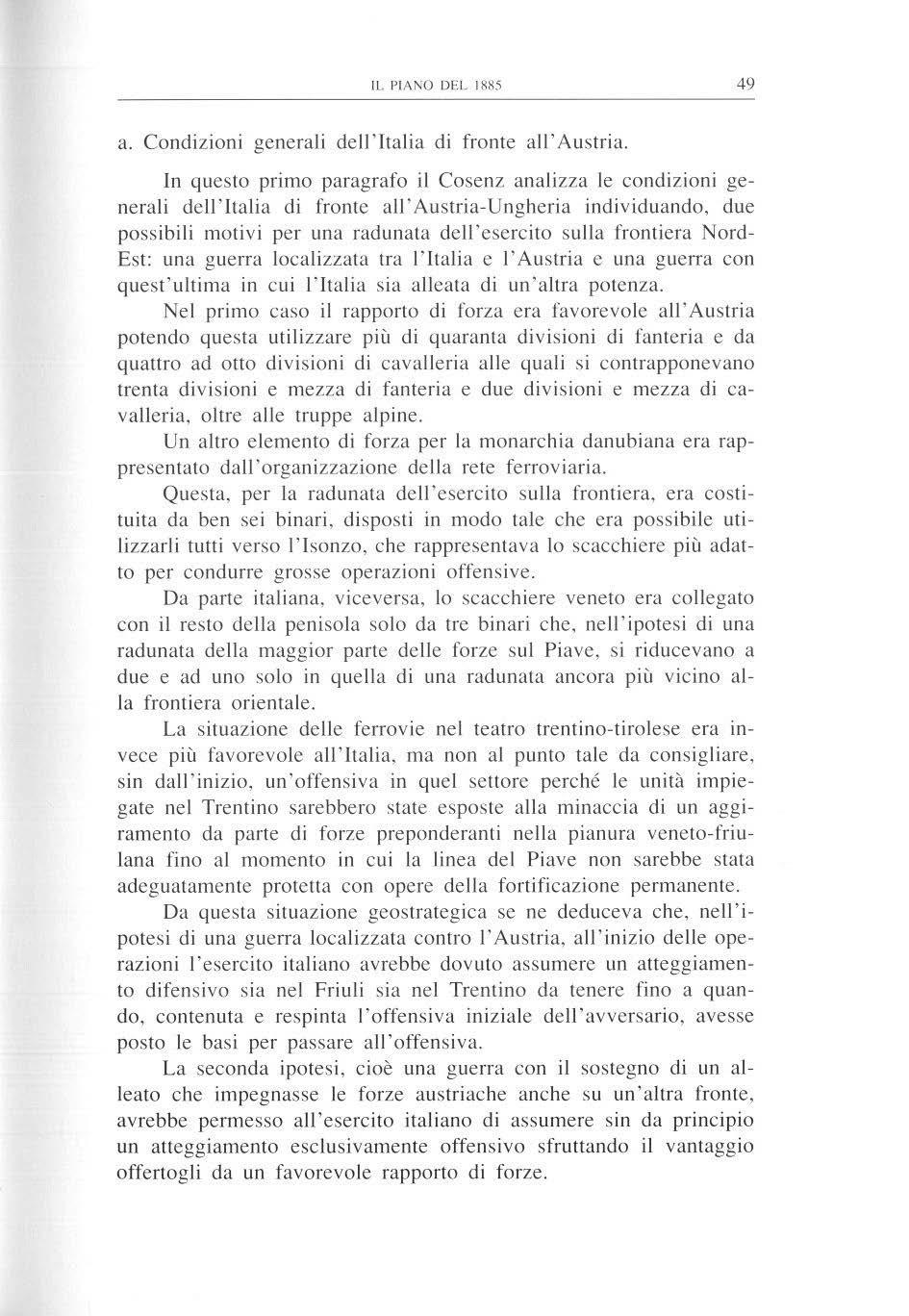

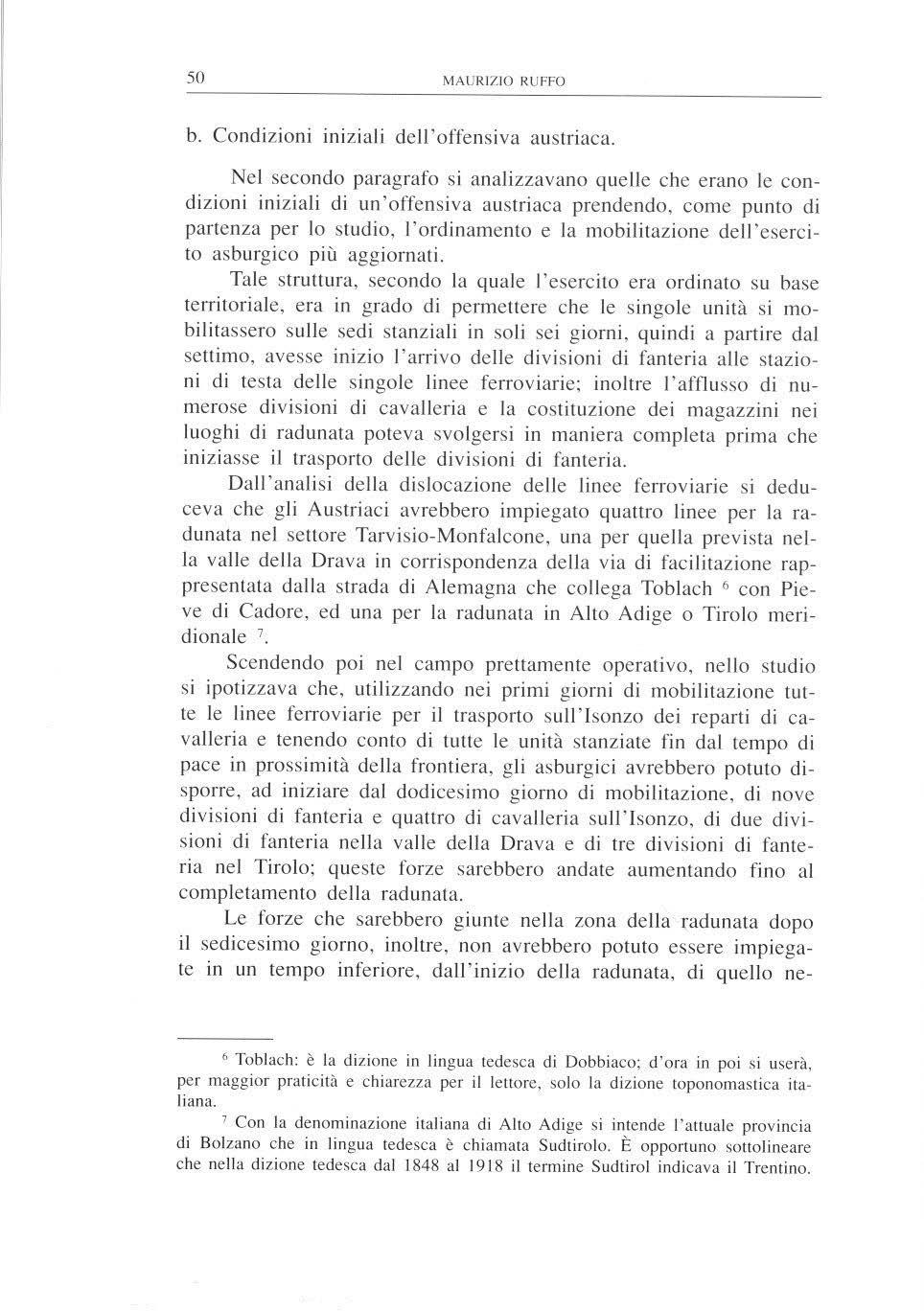

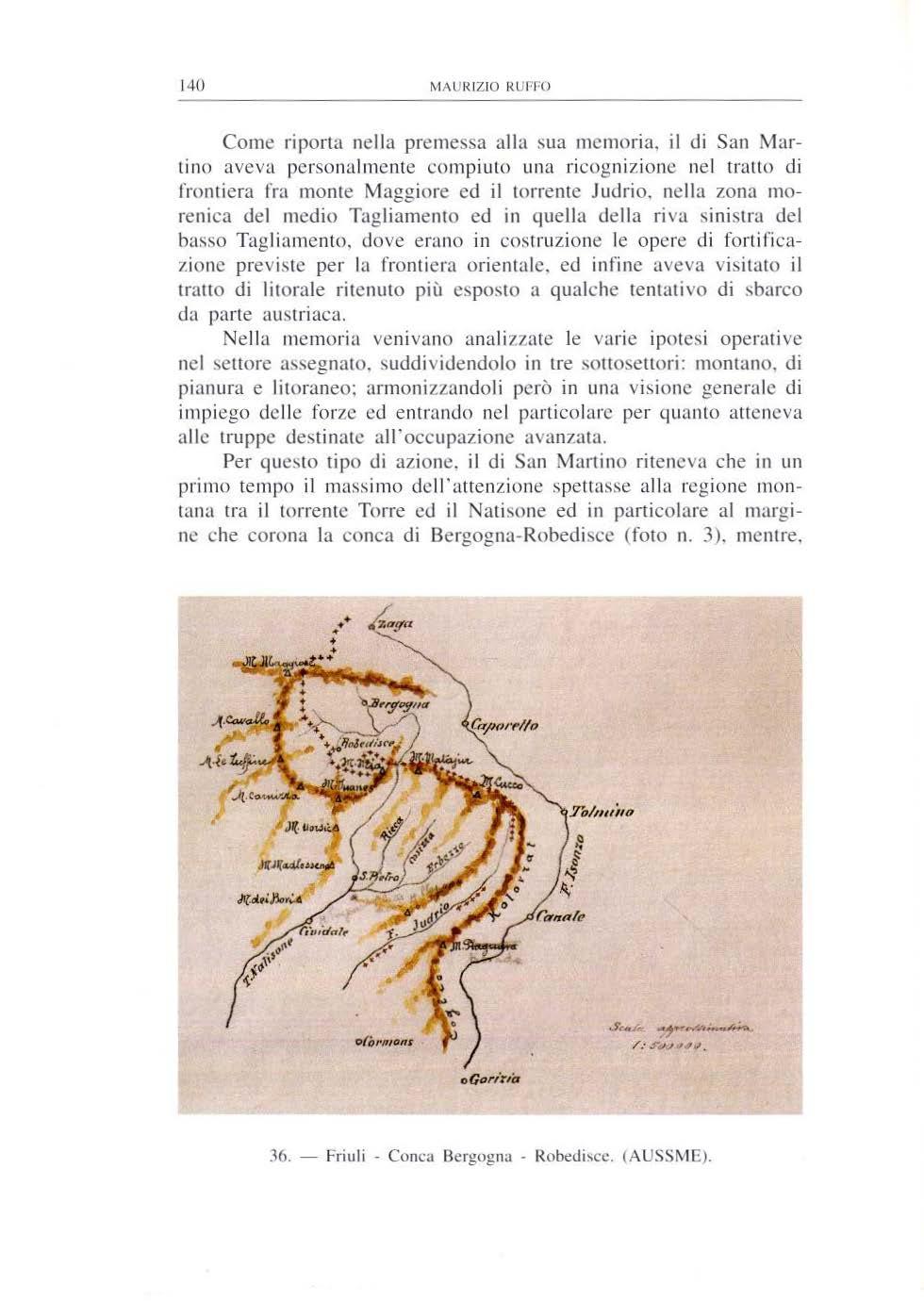

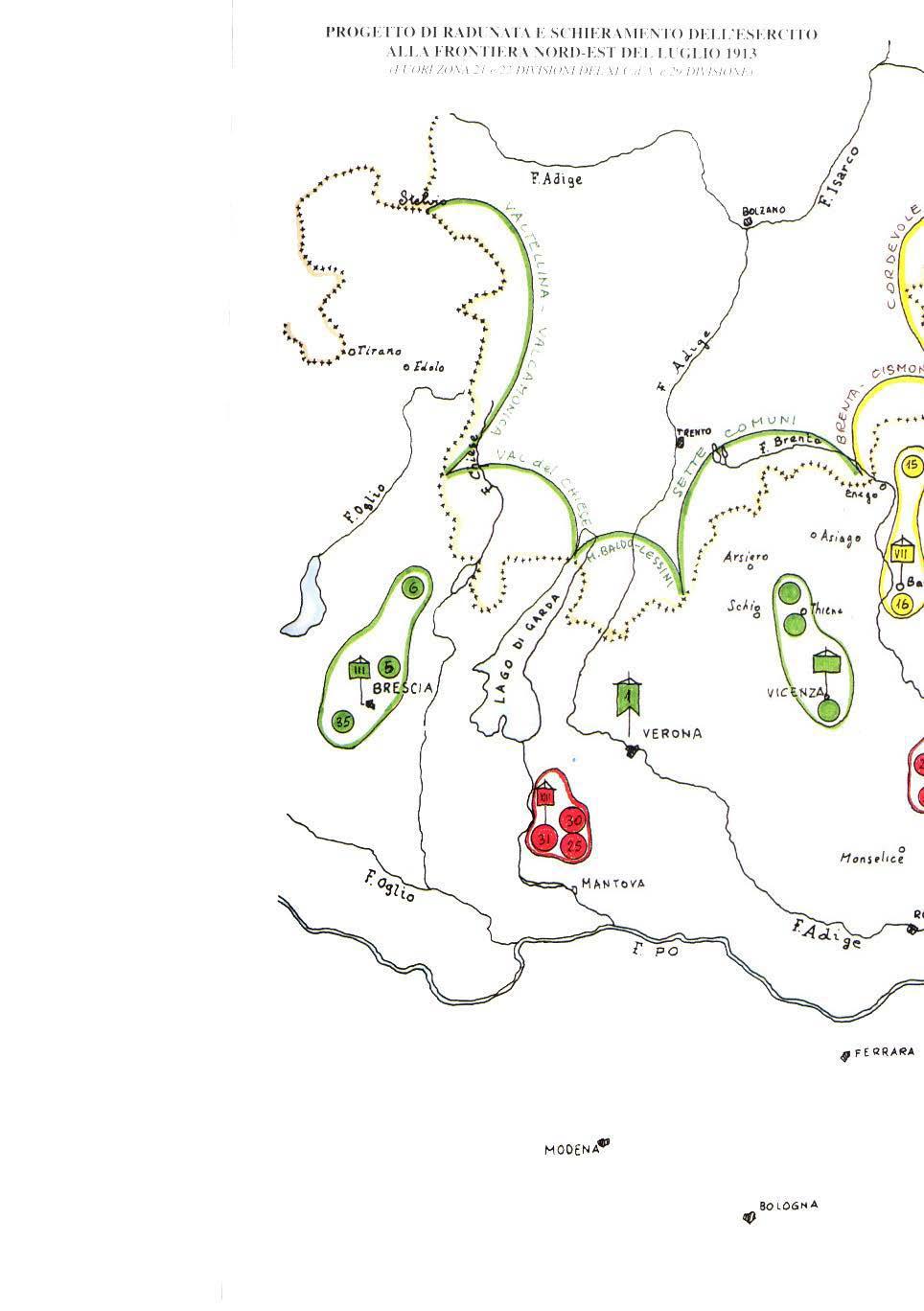

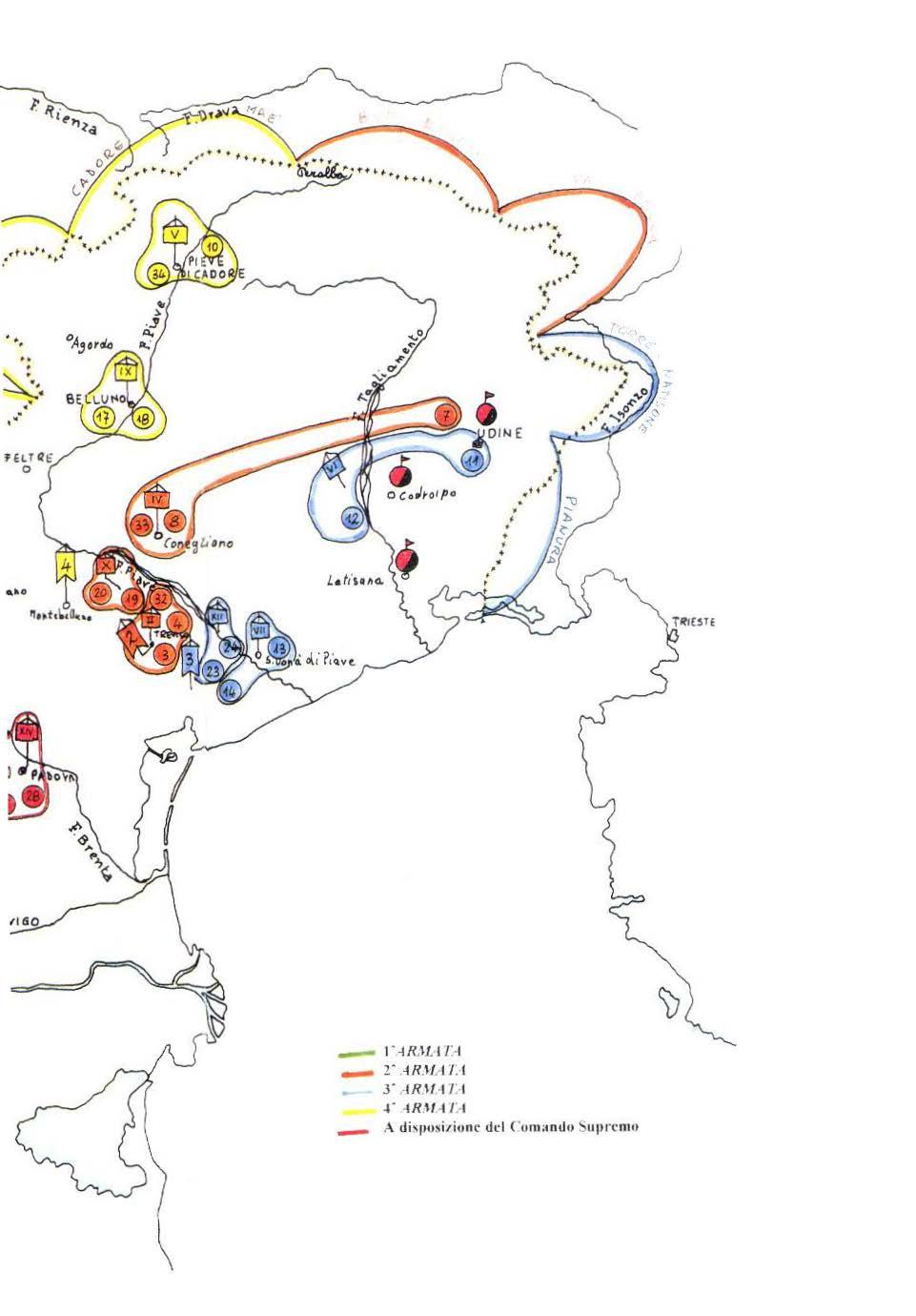

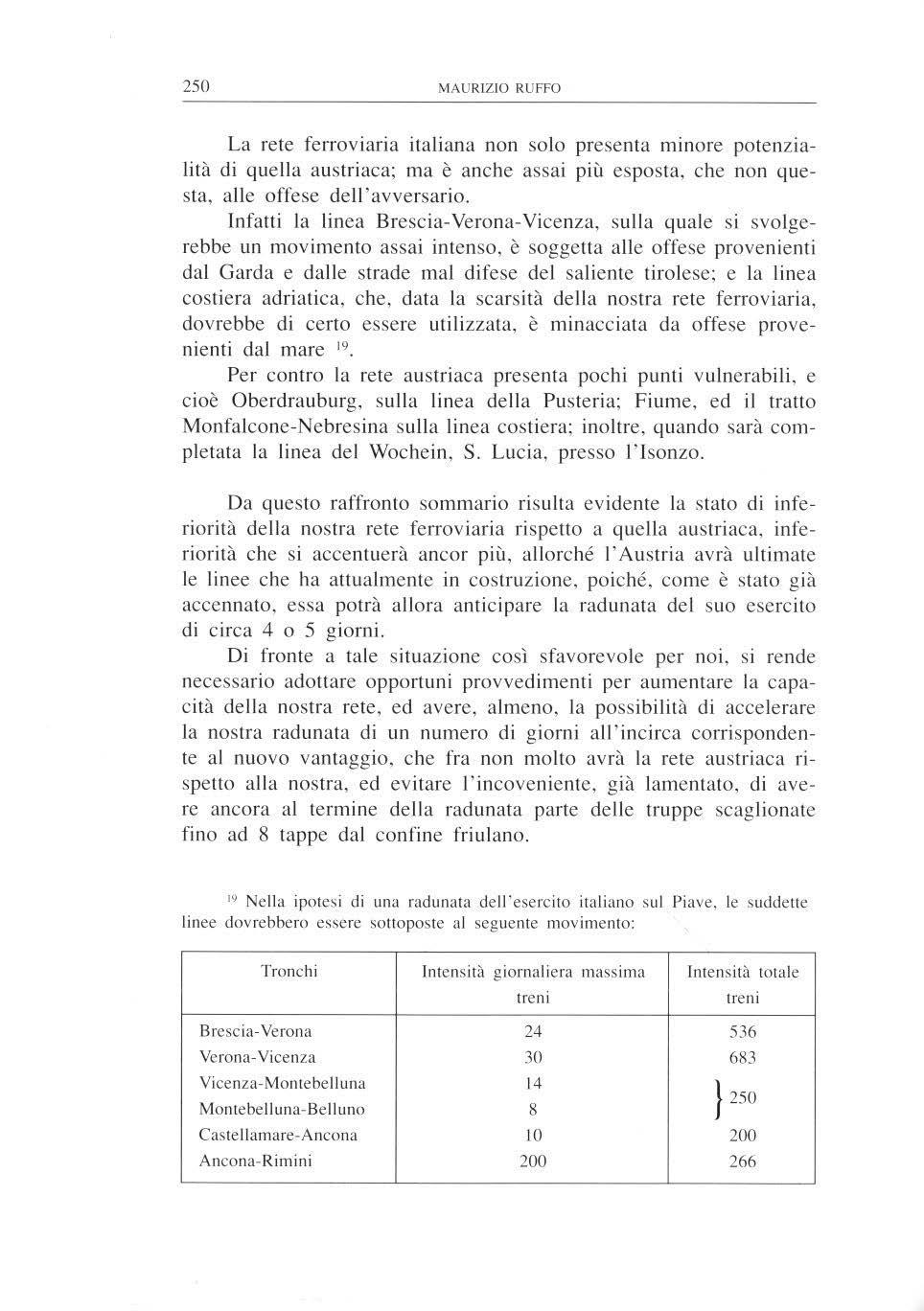

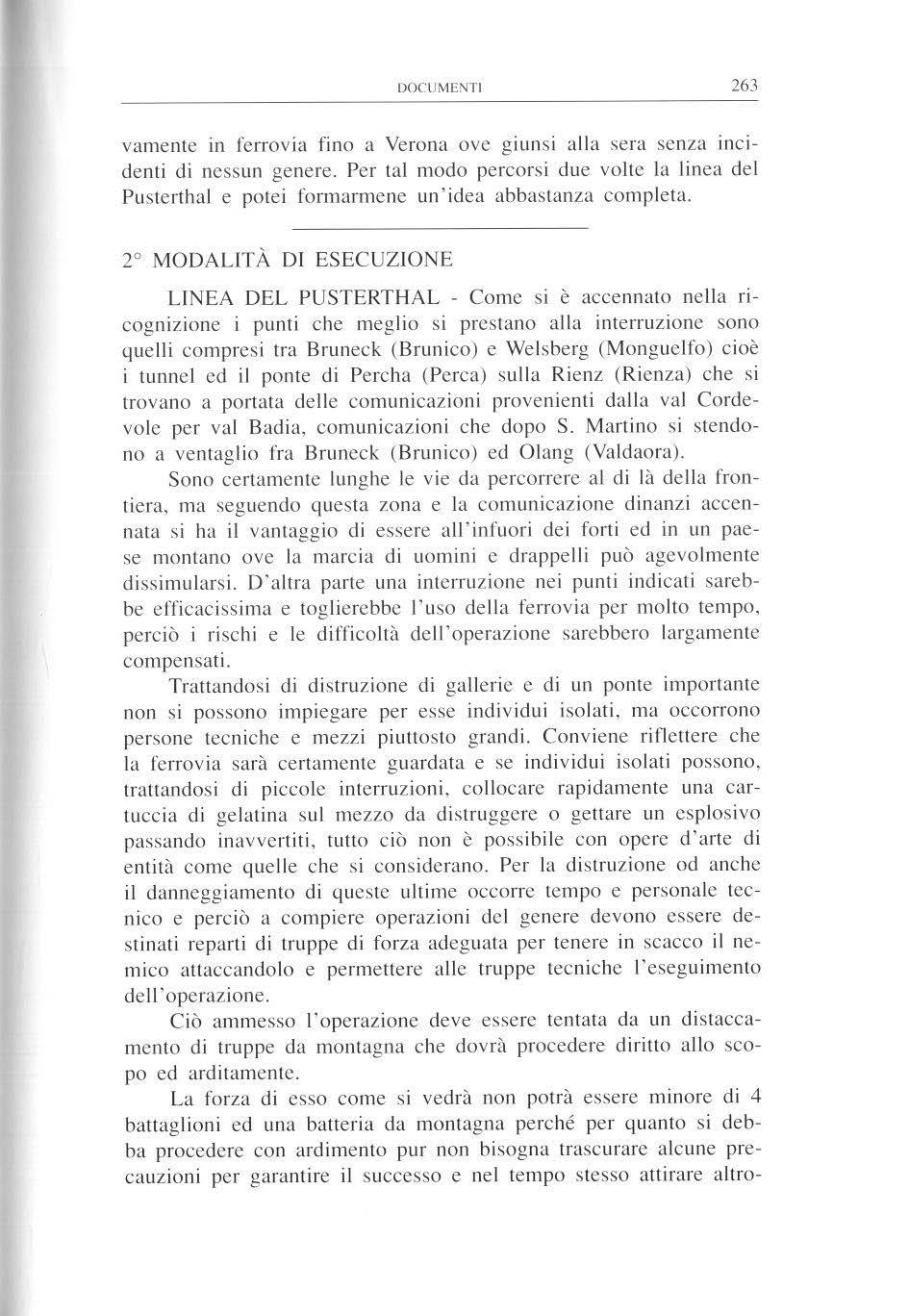

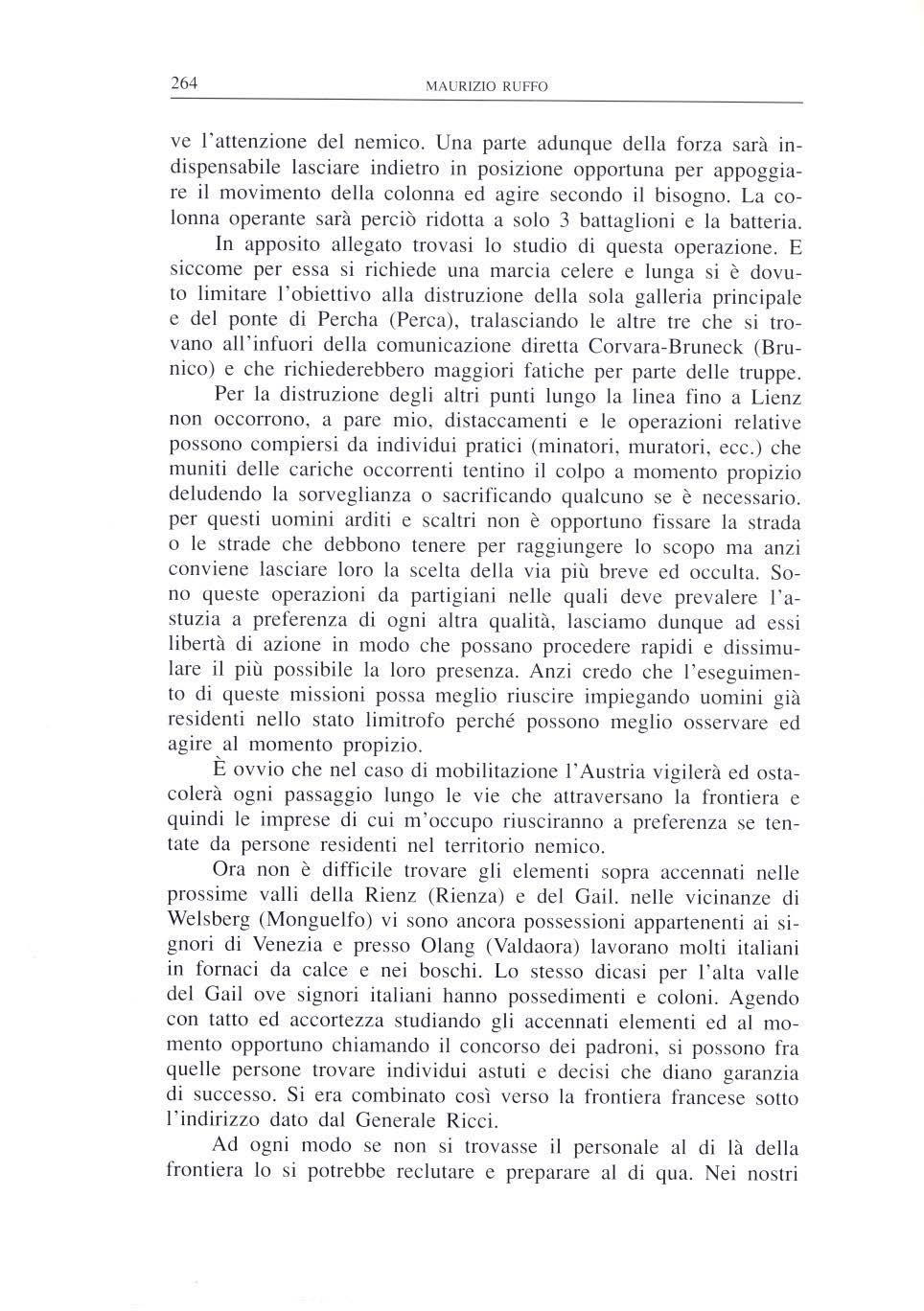

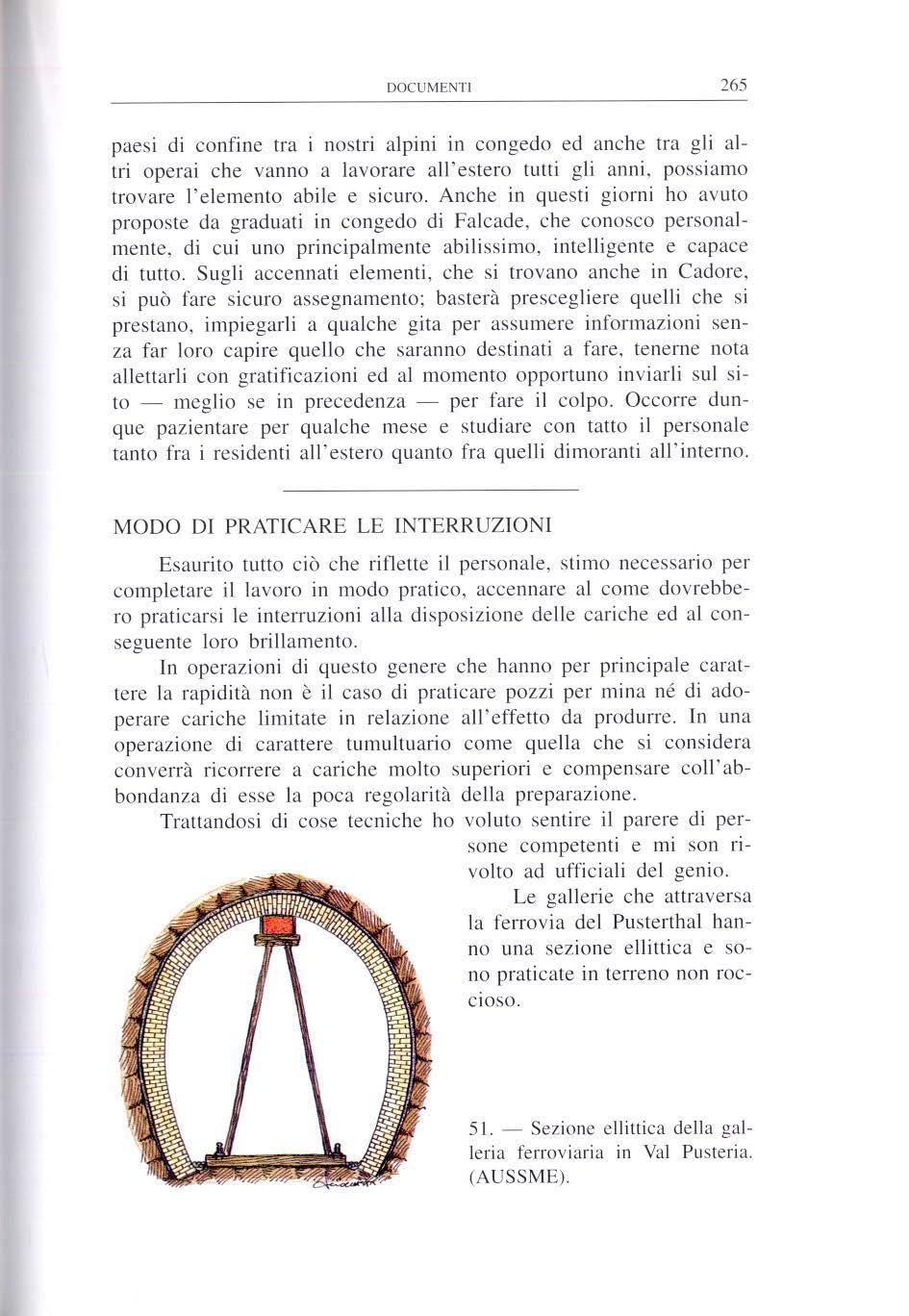

Per fare fronte alla nuova situazione il ministro Spingarcli aveva presentato, sin dal l'apri le del 1913, al capo del governo un nuovo programma inteso non tanto ad aumentare l'entità dell'esercito quanto a comp letarlo ed a consol idarlo.