Lahir dari Rahim Luka

Antologi

Cerpen

Oleh Kampoeng Sastra Soeket Teki Dan SKM Amanat UIN Walisongo Semarang 2022 Penulis

Nurul Fitriyanti, Umi Salamah, Akhmad Baihaqi Arsyad, Eva Salsabila, Rizkiyana Maghfiroh, Hamidun Nafi’ Syifaudin, Nur Aeni Safira, Nur Rozikin

Kurator Zaidi Nur Penyunting Hasan Tarowan, Muhammad Azzam Azhari

Desain dan Layout Imamul Muqorrobin Ilustrator

Lathifatul Munawaroh, Imamul Muqorrobin, Ridho Alamsyah

i

Ragam Cinta pada Sastra dalam Bentuk Cerita

Setelah mengarungi keterbatasan selama dua tahun akibat wabah yang membuat segala aktivitas mati suri, tentu ada banyak cerita dari semua sudut pandang. Cerita yang baik merupakan sebuah cerita yang selesai. Disamping itu, dalam ceritanya juga selalu mencakup hal-hal seperti karakter, setting dan ide.

Bentuk cerita itu disajikan dengan kualitas bahasa yang menarik dan indah. Suatu cerita juga ditentukan oleh kecakapan penulis dalam menyusun informasi demi informasi, peristiwa demi peristiwa, tindakan demi tindakan untuk menggerakkan cerita agar menjadi lebih hidup dan penuh makna.

Isi yang bagus memerlukan bentuk yang bagus pula. Tidak mungkin isi yang bagus bisa disampaikan dalam bentuk penceritaan yang klise; tidak mungkin juga isi yang klise melahirkan bentuk penceritaan yang bagus.

William Zinsser, dalam On Writing Well, juga menginginkan secara jitu: Yang terpenting dalam setiap tulisan adalah kalimat pertama. Jika kalimat pertama kita tidak sanggup membuat orang melanjutkan ke kalimat kedua, mati tulisan kita.

Antologi Cerpen Soeket Teki kembali bangkit setelah be berapa tahun ini hanya sekilas menjadi cerita perjuangan dari menulis sastra. Bukan sebuah hal yang mudah untuk dilalui. Mengungkapkan dengan merangkai diksi-diksi agar mendapatkan keindahan dalam menulis cerita menjadi tantangan

ii

tersendiri dalam menyelesaikan cerita.

Tentu semua itu tidak luput dari antusiasme para pecinta sastra.

Memilih jalan cerita dengan penggambarannya agar pembaca mampu membangun imajinasi yang sesuai atau bahkan lebih liar dari apa yang kita harapkan, merupakan suatu cara menikmati sastra. Sastra dengan cinta sebuah inti dari antologi cer pen ini.

Antologi cerpen kali ini, penyajian cerita-cerita sastra dari berbagai sudut pandang dalam kehidupan seolah telah terlampaui dan mengalir begitu saja. Setelah membaca satu demi satu cerpen dalam antologi cerpen ini, rasanya seperti menemu kan deskripsi baru tentang cinta. Cinta menjadi kata yang berwujud dengan bentuk yang berbeda-beda. Antologi cerpen ini bercerita tentang perempuan, perjalanan, hingga pengorbanan dari orang-orang yang terkasih seolah mewakili bentuk cinta di dunia ini. Cinta yang begitu luas maknanya.

Deskripsi tentang cinta pasti menimbulkan banyak per bedaan. Dalam konteks filosofi, cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih dan kasih sayang. Antologi cerpen menuangkannya dalam berbagai bentuk cerita yang berbeda. Dari perjalanan Sarah, Rana, Arin, Sekar, Hingga Rahayu serta balutan kepedihan lain Bara, Hartawan dan Lurah Ali. Kehidupan menyatukan alur cerita mereka. Penggambaran masing-masing tokoh dengan konflik yang barangkali ditemui dalam kehidupan nyata memberikan kesan tersendiri.

iii

Layaknya cinta, antologi cerpen Soeket Teki kali ini pas ti tidak luput dari kekurangan. Namun semangat untuk kembali menghidupkan cerpen sastra dengan cinta, tentu masih tertanam lekat bersama warga kampoeng Soeket Teki. Selamat membaca dan menikmati sensasi coretan kata dari kami.

Kudus, 20 Juli 2022

Nurul Fitriyanti

Lurah Kampoeng Soeket Teki (2021-2022)

iv

Daftar Isi

Kata Pengantar ii

Daftar Isi v

Mahakarya Empu Suropati 3 Umi Salamah

Cermin 14 Akhmad Baihaqi Arsyad

Ruang Kosong 26 Eva Salsabila

Kemelut Sekar 34 Rizkyana Maghfiroh

Lahir dari Rahim Luka 46 Nurul Fitriyanti Sarah 57 Hamidun Nafi’ Syifauddin

Perjalanan Pulang 67 Nur Aeni Safira

Deru Dendam 78 Nur Rozikin

Epilog 85

v

1

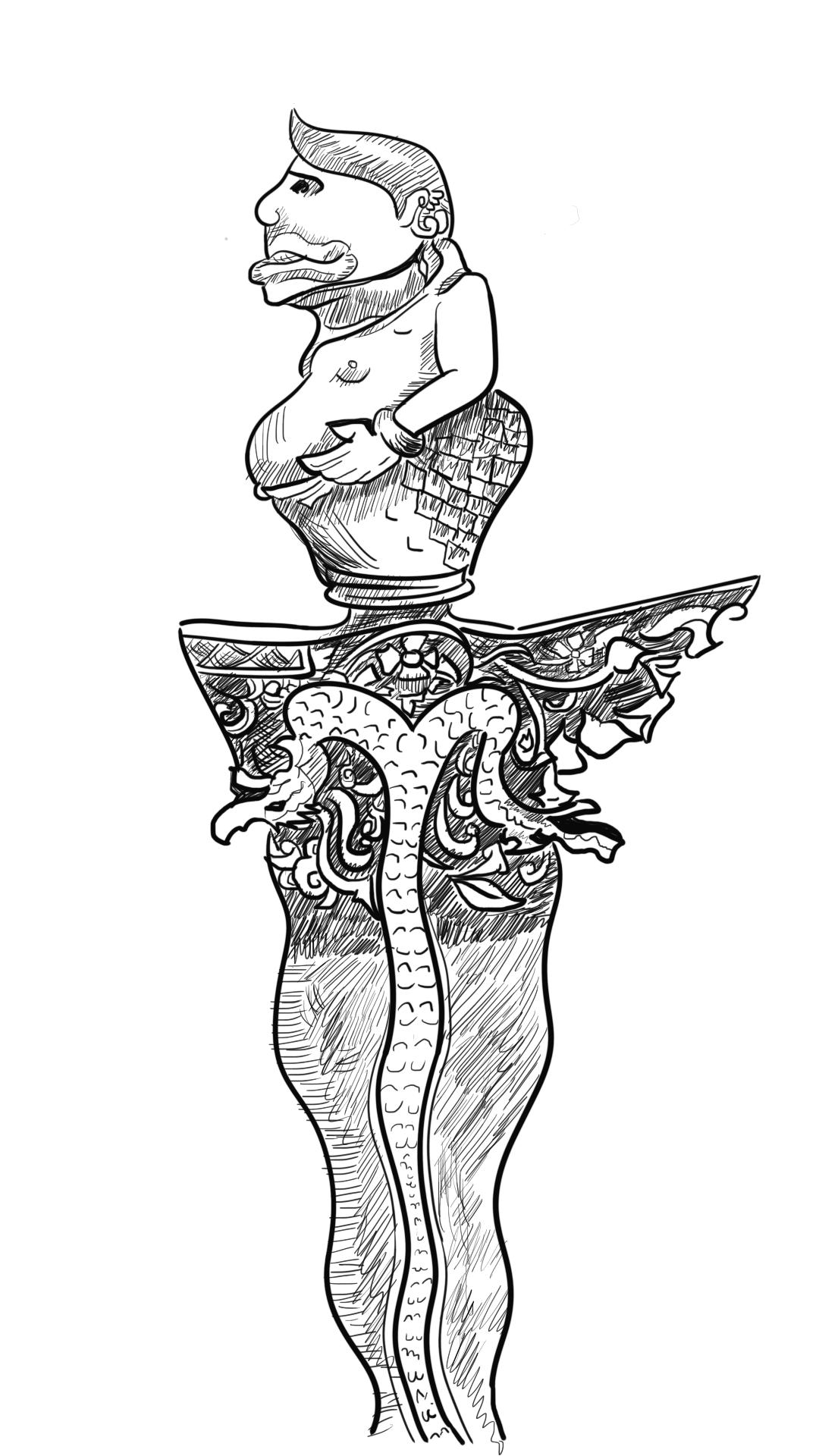

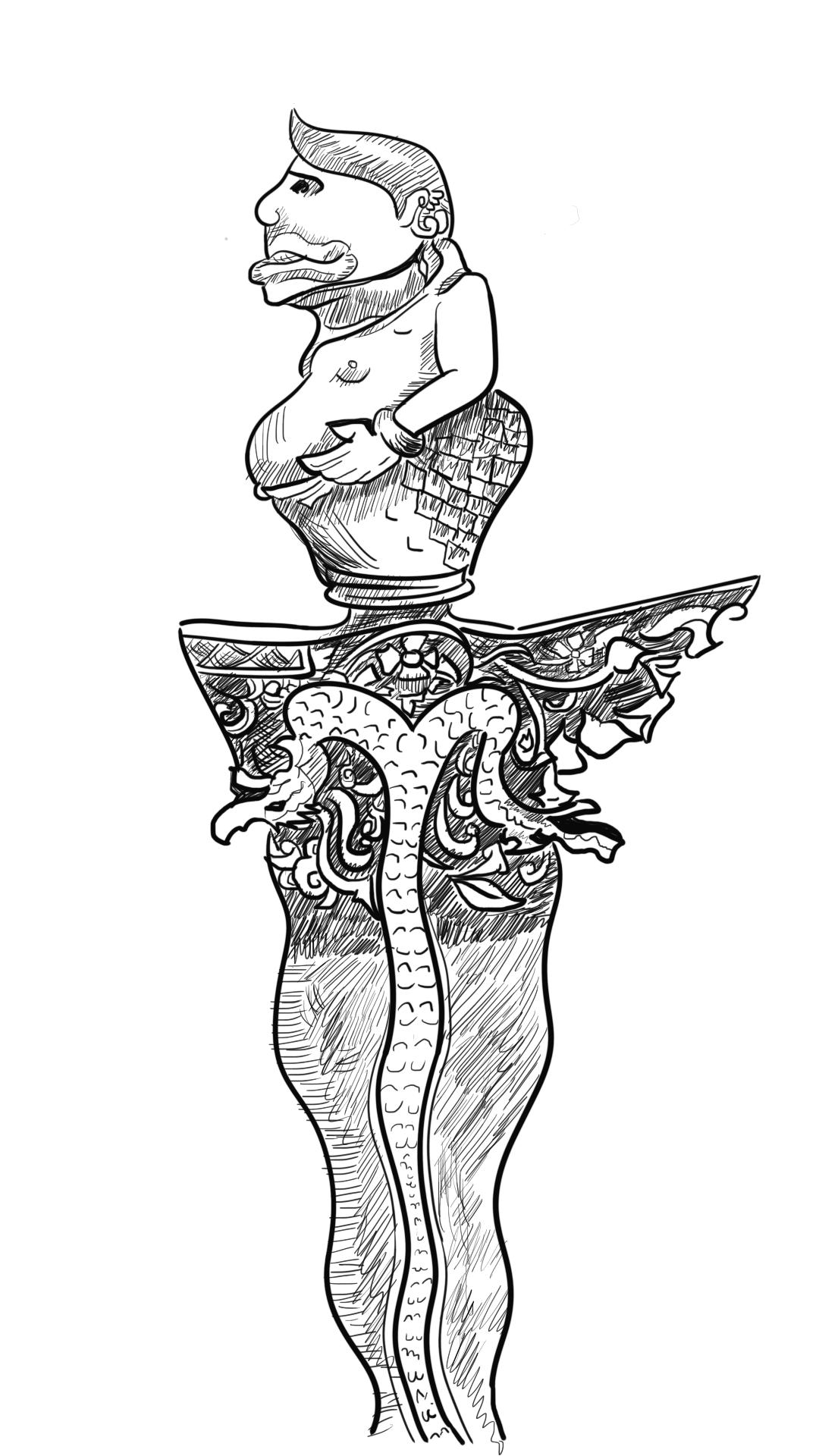

(Amanat/Munawaroh, Imamul)

“Mintalah pada Tuhanmu! Dia yang memberi hidup dan mati. Keris itu pada akhirnya tidak memberikanmu apaapa.”

2

Mahakarya Empu Suropati

Umi Salamah

“Sebagian besar ladang di daerah Ayamalas ludes dimakan hama, Pak. 80% kemungkinan bakal gagal panen. Beberapa buruh yang ngaku belum dibayar ada di luar buat nagih upah.”

Hartawan terbelalak mendengar pernyataan dari salah satu orang kepercayaannya. Keningnya berkerut dalam dan tajam. Di kursi kerjanya, pria berusia awal empat puluhan itu berdecak kesal.

“Upah apa lagi? Bukannya sudah saya kasih? Kerja ngurus sawah saja tidak becus, tapi minta upah terus. Suruh mereka per gi!”

Yudi membasahi bibirnya yang kering, lantas menelan ludah susah payah. Ia duduk di hadapan Hartawan dengan dada yang bergemuruh dan tubuh berbanjir keringat.

“M-masalahnya ….. mereka bersikeras meminta upah karena belum mendapatkan uang sepeser pun. Sepertinya uang yang Bapak beri ke Mas Ilyas untuk upah pekerja, dibawa lari oleh dia. Saya dengar, sudah seminggu dia pergi dari rumah tanpa pamit.”

Hartawan nyaris menggebrak meja. Namun, pria itu mengurungkan niatannya. Ia sandarkan punggung pada kursi, kemudian memijit keningnya yang mulai pening. Lagi-lagi ia ke colongan. Beberapa bulan terakhir, ia ditimpa kemalangan bertubi-tubi. Mulai dari menurunnya omzet bisnis yang ia jalankan, peternakan sapi yang kebakaran hingga tak menyisakan apa pun,

3

hingga ladang yang terancam gagal panen. Malas berdebat lebih panjang, Hartawan mengeluarkan beberapa lembar uang seratus ribuan dan memberikannya pada Yudi.

Sebelum meminta pria yang lebih muda darinya itu pergi, Hartawan lebih dulu bertanya, “Ada kabar apa dari calon sebelah?”

“Sejauh yang saya lihat, calon sebelah punya peluang lebih besar untuk menang di Pilkada tahun ini, Pak. Sejak kemarin, su dah banyak warga yang menolak sogokan kita karena lebih mendukung calon sebelah.”

Hartawan terhenyak. Fakta itu membuatnya pikirannya semakin carut-marut.

“Lho, kok bisa? Sebenarnya kamu dan yang lain itu kerja atau malah leha-leha saja?! Saya tidak mau tahu, cari dukungan sebanyak mungkin dari warga kalaupun itu harus mengeluarkan banyak uang. Kumpulkan orang-orang malam ini untuk rapat! Sana kamu keluar!”

Sepeninggal Yudi dari ruang kerjanya, Hartawan kembali menyandarkan punggung pada kursi. Ia pejamkan matanya, berusaha membuang jauh segala prasangka buruk akan takdirnya di masa depan. Impiannya untuk menjadi seorang kepala desa sudah di depan mata. Hartawan tak akan membiarkan segala peluh dan uang yang ia keluarkan sia-sia begitu saja. Bagaimanapun ca ranya, ia harus bisa menang.

4

*****

Hartawan duduk di kursi rotan teras rumahnya sembari menikmati sepuntung Marlboro yang tinggal setengah. Asapnya berpendar, larut bersama udara pagi yang masih tanpa noda. Sesekali ia mengangguk ramah ketika ada warga yang menyapa saat melewati depan rumahnya. Meski setelah itu, ia kembali me masang ekspresi serius. Kondisi pria itu tak lebih dari seseorang yang tengah diserbu oleh beratnya beban pikiran.

Hartawan tak ingin mempercayai takdir lewat mimpi yang ia yakini sebagai ilusi. Namun, sudah berhari-hari ia memimpikan hal sama, yang lambat laun pun mulai memengaruhi pikirannya untuk percaya. Yaitu mimpi tentang Mbah Mijan yang memintanya mengambil sebuah keris untuk membantunya keluar dari segala permasalahan yang tengah ia hadapi.

“Kamu sekarang sudah jadi orang besar. Tapi, suksesmu tidak akan lama jika kamu tetap berjalan sendiri. Pesaingmu ba- nyak. Datangilah Empu Suropati di Bukit Selok. Minta keris sakti milikku yang dia rawat selama ini. Pelihara pusaka itu untuk mendapatkan keselamatan dan kemasyhuran! Kalau tidak, mungkin sebentar lagi orang lain akan menggantikan posisimu dan kamu akan hidup melarat lagi.”

Ucapan Mbah Mijan masih begitu terngiang di benak Hartawan. Hari demi hari berlalu, dana yang ia punya makin menipis. Sementara segala bisnis yang ia jalani pun tak dapat menutup kekurangan. Tentu, Hartawan ingin menghindari kemun gkinan ucapan Mbah Mijan menjadi nyata. Setelah bertahun-tahun pontang-panting, Hartawan akhirnya dapat menikmati hidup. Layaknya nama yang orang tuanya berikan, Hartawan tumbuh

5

menjadi pria dengan segudang kekayaan. Sungguh tak dapat ia bayangkan jika harus kembali bernasib miskin seperti dulu.

Mbah Mijan menjadi seseorang yang berperan besar dalam kesuksesaannya sekarang. Ia yang mengajarinya berbisnis sampai kaya, meski sadar jika cara yang digunakannya tak benar. Hartawan pernah menjadi orang hina dan menyerahkan harga dirinya sebelum menjadi jutawan. Ia berpikir hanya harus berhasil melangsungkan hidup di dunia walau seharam apa pun caranya. Hartawan tak peduli, sebab dari awal ia tak percaya pada ke- besaran Tuhan. Karena ia pikir, kalau Tuhan memang menyayangi hambanya, pasti sejak dulu Hartawan tak ditempatkan pada kemelaratan. Mbah Mijan menjadi satu-satunya orang yang dapat ia percaya bahkan sampai kini ketika orang itu sudah tiada.

“Bagaimana? Sudah kamu dapatkan informasi tentang Empu Suropati?” Hartawan melempar tanya pada Yudi yang baru datang bersama motornya.

“Saya sudah dapatkan alamatnya, Pak. Beliau adalah pem buat keris. Saya bisa antar Bapak ke rumahnya jika Bapak ingin menemui Empu Suropati.”

Hartawan lekas mengangguk. “Ya, tentu. Kita ke sana sekarang.”

Hartawan membuang puntung rokoknya, lantas mengajak Yudi untuk bergegas. Butuh waktu sekitar tiga jam menggunakan mobil untuk sampai di Jambe Lima. Tempat itu terletak di Bukit Selok yang terkenal dengan berbagai kisah mistisnya. Banyak pertapaan yang merupakan tempat keramat dengan pengunjung dari

6

bermacam daerah. Kisah bahwa Bukit Selok dulunya adalah tem pat bersemayam para dewa, membuat masyarakat kukuh datang untuk mencari kemasyhuran. Mereka melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki sebab mobil tak dapat masuk lebih dalam. Tak lama, mereka tiba di sebuah pondok kayu yang terletak cukup jauh dari pemukiman. Sekelilingnya semak belukar. Beberapa sisi pondok itu bahkan telah keropos digerogoti rayap.

“Siapa kalian?”

Hartawan dan Yudi kompak menoleh ke belakang tatkala mendengar suara seseorang. Pria tua berdiri di sana dengan rahang mengeras dan dahi berkerut. Ia memandang sengit dua orang asing di hadapannya sembari mengelus berewoknya yang telah memutih.

“Apakah Anda.... Empu Suropati?” tanya Hartawan untuk memastikan.

“Ya. Siapa kalian?”

“Saya Hartawan. Saya datang ke sini untuk sebuah keperluan.”

“Aku tidak menerima tamu asing.” Empu Suropati tak lepas memperhatikan Hartawan. Bukan orang yang akan memberinya untung, pikirnya. Pria itu berjalan melewati Hartawan untuk memasuki pondoknya. Namun, suara dari Hartawan kembali menghentikan langkahnya.

“Saya cucu dari Mbah Mijan. Saya ke sini untuk mengambil keris milik beliau.”

7

Empu Suropati tampak berpikir sejenak sampai akhirnya berkata, “Masuklah! Hanya kamu, tidak dengan orang di sebelah mu.”

Hartawan meninggalkan Yudi untuk menyusul Empu Suropati memasuki pondoknya. Sampai di dalam, pintu lekas dikunci rapat. Remang, ruangan hanya diterangi oleh cahaya mentari yang menelusup lewat ventilasi. Hampir setiap sisi ter gantung pusaka dan benda keramat lainnya. Di bagian belakang, terdapat ruang sebagai tempat pembuatan keris. Nuansa mistis di dalam ruangan itu membuat bulu kuduk Hartawan meremang. “Apa yang membawamu kemari?” tanya Empu Suropati.

Hartawan berdeham, membasahi kerongkongannya yang terasa kering. “Mbah Mijan memberi petuah pada saya untuk mengambil kerisnya yang selama ini Anda pelihara.”

Empu Suropati tertawa mendengar penjelasan Hartawan. “Miliknya? Aku membuat keris itu bukan untuk Mijan. Itu milikku dan kamu tidak punya hak untuk memeliharanya.”

“Mbah Mijan mengatakan bahwa itu miliknya dan diwariskan untuk saya. Beri saya keris itu! Saya akan membayarnya berapa pun yang Anda mau.”

“Aku bahkan tidak ingin memperlihatkannya padamu. Pergilah! Cari orang lain yang bisa membuat kekayaanmu abadi. Kamu tidak akan bisa memelihara keris itu. Aku tuannya.”

Hartawan mulai diserang emosi. Pria tua di hadapannya berlagak seolah begitu sakti. Angkuh bukan main. “Anda akan

8

menyesal karena menolak uang saya hanya untuk sebuah keris.” Usai mengucapkan hal itu, Hartawan berlalu. Ia sudah bersumpah untuk tak lagi menjadi orang yang sudi memohon-mohon.

Setelah hari itu, Hartawan kira hidupnya akan baik-baik saja. Namun, setiap malam ia tak dapat tidur tenang sebab selalu mendapat mimpi yang sama tentang perintah Mbah Mijan. Tak hanya itu, kemalangan pun makin datang bertubi-tubi. “Ambil keris itu dari Empu Suropati bagaimanapun caranya! Bunuh dia kalau memang harus!” tegas Hartawan pada Yudi dan empat anak buah yang berdiri di hadapannya. Ia bisa gila jika terus mendapat kesialan seperti ini.

Esoknya, keris yang dimaksud oleh Hartawan berhasil direbut. Keris berbahan logam itu tampak apik. Terdapat ukiran ular berkepala dua bercorak emas melintang di tengah mata keris. Gagangnya terbuat dari kayu yang dipahat membentuk so sok Semar—tokoh Punakawan dalam pewayangan. Hartawan tersenyum puas sembari mengelus mata keris dengan jarinya.

Berhari-hari Hartawan memelihara keris itu, keajaiban pun mulai membanjirinya. Ia bahkan berhasil menduduki tahta sebagai kepala desa. Dan yang paling membuat Hartawan tak jub adalah Galuh—istrinya—berkata jika wanita itu tengah berbadan dua. “Ini pasti karena keris sakti Mbah Mijan. Keris itu memang pembawa keajaiban. Sebentar lagi aku akan memiliki anak.” Tak habis Hartawan mengelu-elukan keris yang diambilnya dari Empu Suropati. Selama ini, dari sekian kemasyhuran yang ia punya hanya satu yang tak pernah Hartawan dapatkan,

9

yaitu keturunan. Bukan sebab ia atau istrinya mandul. Entah ku tukan apa yang membuatnya demikian. Bahkan dirinya bukan menikah hanya sekali. Istrinya yang sekarang adalah wanita ke enam yang berhasil ia pinang. Kabar baik ini tentu membuatnya senang bukan main.

Sibuknya segala tanggung jawab yang ia emban, membuat kesehatan Hartawan hari demi hari mulai menurun. Ia terbujur sakit di kamarnya sejak seminggu terakhir. Makin hari, ia makin tak berdaya. Anehnya, penyakit yang ia derita tak dapat dideteksi dengan pasti oleh medis. Namun, Hartawan seringkali mengeluh kesakitan yang bahkan ia sendiri tak dapat menunjukkan di mana letak sakit itu. Galuh merawat suaminya yang terbaring lemah di ranjang selagi perutnya makin membuncit. Menyerah dengan dokter yang selalu mengatakan tidak ada yang salah dengan sua minya, Galuh mendatangkan seorang dukun. Ia takut jika sua minya terkena kutukan dari orang sakti.

“Apa yang baru saja dilakukan olehmu?” Seorang dukun bertanya usai berkomat-kamit membaca mantra. “Apakah kamu baru saja mengambil hak milik orang lain? Kamu mengambil pu saka sakti tanpa izin dari pemiliknya?”

“Keris dari Empu Suropati, saya mengambilnya tanpa izin.” Hartawan bergumam dengan suara lemahnya. Sekujur tubuhnya sama sekali tak dapat digerakkan. Kepalanya seakan ditimpa beban berkilo-kilo hingga terasa begitu berat. Urat-urat bertonjolan di lehernya beserta keringat dingin yang membanjir.

10

“Mintalah sang empu datang ke sini! Ajukan permintaan maaf padanya! Itu yang saat ini bisa menolongmu.”

Usai mendengarkan saran dari dukun itu, Hartawan meminta Yudi untuk memanggil Empu Suropati datang ke rumahnya. Namun, tak semudah itu setelah apa yang sudah dirinya perbuat. Hingga setelah menunggu dengan keadaan ma kin sekarat, Empu Suropati akhirnya berkenan untuk datang. Auranya yang mencekam membuat atmosfer di kamar Hartawan menjadi amat mengerikan. Hartawan yang terbaring di ranjang menatap takut Empu Suropati yang kini duduk di sebelahnya. Bi birnya yang terasa kelu, susah payah mengucapkan kata maaf.

“Ma-af, ma-afkan aku … Empu,” rintihnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Setitik cairan bening merembas dari matanya yang memerah. Kesakitan yang menghajar tubuh berhasil meruntuhkan seorang Hartawan yang terkenal keras dan tak pernah meneteskan air mata.

Empu Suropati tersenyum, tetapi senyumnya tetap mem beri kesan menyeramkan.

“Minta maaflah pada Tuhan! Apa yang kamu dapat dengan mengambil keris itu dariku? Kemasyhuran? Kekayaan? Keturunan? Lantas, apa yang tubuhmu sendiri dapatkan? Kesaki tan? Kemalangan? Sekarang, apa yang kamu harapkan?”

“Sembuh.” Hartawan makin dibanjiri air mata.

11

“Hanya itu? Mintalah pada Tuhanmu! Dia yang mem beri hidup dan mati. Keris itu pada akhirnya tidak memberikan mu apa-apa. Aku sengaja membiarkan para anak buahmu mengambil keris itu dariku. Dan kamu dengan bangganya bersyukur pada keajaiban dari sebuah logam. Aku pun sudah bilang bahwa orang sepertimu tidaklah mampu untuk memelihara keris itu. Mintalah ampun pada Tuhan yang telah kau khianati!”

Cilacap, 20 Maret 2022

12

13

(Amanat/Munawaroh, Imamul)

CERMIN

Akhmad Baihaqi Arsyad

Lagi-lagi suara itu kembali menggema. Seketika, Bara terkesiap dan terguncang dari duduknya dengan mata setengah kantuk. Tanpa lebih dahulu mengusap keringatnya yang berbau sengak, dia meraih-raih gagang laci meja sekitar setengah meter dari dia duduk. Ditariknya laci itu dengan tangan kirinya dan langsung disambarnya sebuah pistol tanpa harus melihat letaknya. Ya, barangkali seperti punya mata di ujung jemari, tangan kanannya sudah paham betul di mana letak dan bagaimana pis tolnya berposisi.

“Sial! Suara itu lagi!” umpatnya sambil beranjak dari duduknya.

Dengan genggaman pistol yang jari tengahnya telah siap menarik pelatuknya, kedua mata Bara mulai terjaga. Pandangan nya siaga, membidik semua sisi. Mungkin bila ada sedikit saja suara, sedikit saja klebatan gerakan, jari tengahnya akan refleks memantik pelatuknya, dan dorrr...!

Seperti suara seorang lelaki. Ya, suara itu yang selalu membuat Bara merasa terintimidasi. Meneror dirinya. Hanya dengan satu kalimat. Ya, Bara selalu mendengar suara lelaki yang melontarkan satu kalimat. Meski agak lamat-lamat, namun suaranya selalu bisa terbaca oleh telinga Bara.

“Sial! Kenapa suara itu muncul lagi!” Hanya suara itu.

14

Suara lelaki yang melontarkan satu kalimat singkat dengan nada yang mengintimidasi. Yang mengancam, bagi diri Bara.

“Dia harus kubunuh!” gumamnya sambil napasnya terengah patah-patah.

Sebuah pistol di tangan kanannya makin digenggamnya kuat-kuat. Semakin kalimat singkat itu menyita pikirannya penuh-penuh, semakin keberingasan dalam dirinya meluap-luap untuk membunuh.

Bara memelototi semua sisi. Depan, belakang serta kanan dan kiri. Namun, lagi-lagi seperti biasanya, tak ditemuinya siapa-siapa. Dia langkahkan kakinya menuju sudut demi sudut ruang kantornya. Kamar mandi, ruang istirahat, ruang tamu, juga di bawah setiap meja bahkan kursi. Dan tak ada siapa-siapa. Bara tergesa, segera membuka pintu masuk ruang kantornya. Tengok kanan kiri, juga tiada siapa-siapa. Karena tak ditemuinya lelaki yang melontarkan satu kalimat yang mengintimidasinya itu akhirnya dia mulai meyakinkan dirinya bahwa memang tidak ada siapa-siapa. Dia langkahkan kakinya kembali menuju ke kursi hidroliknya, sambil betul-betul meyakinkan diri sepenuhnya bahwa yang tersisa hanyalah kesunyian. Dia terduduk, terdiam, men- ghela napasnya sambil memutar-mutar posisinya, sambil sesekali kembali mengumpat. Bara berdiam menenangkan diri sambil memikirkan satu kalimat singkat itu. Kalimat yang selalu dilontarkan seorang lelaki yang tidak bisa dia dapati meskipun sudah dia cari.Siapa sangka dari sebuah kalimat singkat itulah kemudian lahir mengalir dalam keseluruhan ruang pikiran Bara

15

sebagai teror yang hebat. Ya, hanya satu kalimat. Barangkali itu lah alasan mengapa sebuah pistol berada di laci mejanya.

Ditempatkannya kembali pistol itu di posisi semula. Dengan napas yang masih agak tersengal, Bara mulai meraih tisu di atas meja kantornya. Sekali dicerabut tiga helai tisu itu dijumputnya. Tisu impor. Tisu yang lembutnya melebihi lembut sutra. Mu lailah Bara mengusapkan tisu yang lembutnya melebihi lembut sutra itu untuk menghilangkan keringatnya yang berbau sengak di sekujur tubuhnya. Dia mengusap-usap keringatnya berulang kali. Lagi, lagi dan lagi. Tapi, seperti biasanya. Bau sengaknya tetap ada. Bara pun sudah tahu harus bagaimana. Dijumputnya lagi tiga helai tisu, dan dia hanya perlu mengusap-usap permukaan tubunya hingga keringatnya tak lagi tegas di muka. Tentu, bau sengaknya tetap tak bisa hilang. Cuma sedikit mereda. Ya, cuma sedikit. Dan pasti Bara tahu betul akan hal itu. Atau, lebih tepatnya dia sudah terbiasa dengan bau sengak keringatnya itu.

Bara tak perlu membuang tisu bekas usapan keringatnya itu ke tempat sampah. Dia hanya perlu mengumpulkannya jadi satu ke tempat khusus di sebuah laci mejanya yang kuncinya ha nya dia seorang yang tahu. Kunci rahasia. Namun, lelaki yang melontarkan satu kalimat itu? Ya, Bara kali ini mulai meyakini bahwa lelaki yang mengintimidasi itu pasti juga tahu. Jelas, karena lelaki itu seperti ada di dalam ruang kantornya. Tak heran, mantap sudah niat Bara untuk menghabisi lelaki itu dengan satu pantik pelatuk pistolya. Mungkin hanya Bara seorang dan lelaki yang bersuara itu yang paham bau keringatnya. Sementara yang lain tak akan tahu akan bau sengak keringatnya. Ya, dia cukup menyemprotkan parfum impor yang dibelinya di luar negeri yang

16

bisa mengharumkan segalanya. Yang wanginya melebih hal yang paling wangi di dunia ini. Tak hanya bisa mengharumkan badan, tapi juga bisa mengharumkan kata-kata yang keluar dari mulut Bara. Kini, berkat keilmuan yang dikuasainya, Bara ternyata bisa membuat wangi parfum itu tahan lama.

Bara selalu menyiapkan sebotol kecil parfum impor itu di saku celananya kalau-kalau dia ketemu orang lain dia hanya perlu menyemprotkannya ke seluruh bajunya, seluruh tubuhnya, juga mukanya bahkan mulut dan lubang hidungnya. Ya, agar bau sengaknya tak tercium orang lain. Hanya wangi yang wanginya melebihi hal yang paling wangi di dunia ini. Lubang hidung juga dia semprot supaya dia juga bisa sedikit melupakan bau sengaknya. Melupakan. Sedikit. Bukan menghilangkan, karena sejatinya Bara masih mencium bau sengaknya. *****

Telepon kantor berbunyi. Sambil duduk, Bara mengang katnya dan tampak bicara. Sementara dia berbicara di telpon, keringatnya mengalir di wajahnya dan tampak menguap. Masih sambil berbicara, keringatnya mengalir baunya sengak. Diusapnya keringat itu dengan tisu dan kemudian disemprotkan parfumnya. Berbicara, berkeringat, diusap dan disemprot. Berbicara, berkeringat, diusap dan disemprot. Berulang-ulang begitu sampai Bara kemudian menutup teleponnya.

Lalu dia menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi sambil tersenyum tipis. Pandangannya langsung tertuju pada tumpukan map coklat di atas meja. Dia membuka map paling atas yang telah dieratkan dengan bendel tali pengait.

17

Dokumen? Ah, bukan. Bara hanya manganggap isi map coklat itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang hanya perlu di coretcoret sedikit dengan pulpen miliknya. Pulpen yang dibelinya dari Italy. High quality. Dengan tinta impor dari Amerika yang lekuk goresan hasil dari perpaduan pulpen dan tinta itu konon tak akan lekang oleh waktu. Dari lembaran-lembaran di dalam map coklat, Bara tampak hanya memperhatikan deretan angka-angka yang ada dalam lembar kertas itu kemudian mencoret-coret, tepatnya mengganti angka sesuai keinginannya.

Tiap bara selesai mencoret angka-angka dan mengubahnya, muncul aliran keringat yang baunya seperti biasanya, se-ngak. Mengalir jelas di mukanya, lalu menguap. Beberapa buih keringatnya juga netes di kertas. Seketika Bara menjumput tisu, mengusapnya kemudian merogoh saku celana untuk mengambil parfumnya. Dia semprotkan ke kertas tadi agar kertasnya jadi wangi yang wanginya melebihi hal yang paling wangi di dunia ini. Selalu setelah mencoret angka, dia berkeringat, diusapnya dengan tisu, lalu disemprot parfum. Mencoret, berkeringat, diusap lalu disemprot. Berulang-ulang begitu. Selalu berkeringat dan keringatnya selalu bau sengak. Keringat. Ya, bukankah bagi kebanyakan orang keringat adalah tanda keseriusan seseorang yang mencari rezeki. Ah, lebih tepatnya uang, bagi diri Bara.

Untuk sedikit menghilangkan kesunyian, Bara meng hidupkan TV di ruangannya. Sesuai jam tayang biasanya, pukul 12 ada kabar siang. Di layar TV dengan gambar bening yang lebar layarnya selebar layar bioskop itu nampak wajah Bara di sorot dekat. Seperti aktor utama dalam sebuah film drama yang setiap geraknya selalu tampak, scene by scene. Bara disambut orang-

18

orang, tepatnya para warga desa dengan kegirangan. Bara masih ingat adegan sekaligus dialog yang dia ucapkan kepada mereka. Seruan tepuk tangan dan sorak sorai sesekali pecah di sela-sela kata-kata yang diucap Bara. Dari ruang kantornya, Bara sesekali hanya menyimak suara TV. Sambil memegang smarphone miliknya, dia mengecek akun twitter, instagram dan fanpage di Face book-nya. Bagaimanapun Bara juga masih sibuk menghitung like dan komentar para netizen yang begitu riuh kata-kata dukungan dan terima kasih di masing-masing tweet, post dan caption yang telah dia rangkai.

Saat kembali menoleh ke layar TV, Bara melihat dirinya tengah beradegan menaruh kedua tangannya di pundak salah satu warga sambil mengucap tegas

“Terima kasih karena masih bertahan hidup sampai saat ini.” Ucapnya.

“Hidup kalian adalah hidupku juga.” Sambil matanya me natap dalam-dalam satu demi satu warga yang menyambutnya dengan meriah tadi.

Kemudian biji-biji air mata netes dari beberapa warga yang berdiri tepat di depan Bara. Sementara yang lainnya ada yang sedikit mengusap matanya dan ada yang nampak menarik napas dalam-dalam.

“Hidup Pak Bara.” sorak salah seorang bapak-bapak yang mengenakan caping yang berdiri agak belakang.

Kemudian diakhiri dengan berswafoto. Sambil masih terduduk, Bara kembali menatap smartphone miliknya dan mem-

19

balas satu per satu komentar pada postingan instagram yang tak lain adalah postingan hasil swafoto tadi. Dia juga mengecek hashtag yang menjadi trending topik di twitter tiap lima belas menit sekali. Hasilnya masih sama, urutan teratas berturut-turut #DukungBaraJadiPresiden, #BaraBersih&Peduli. *****

TV di kantornya ternyata masih terus menyala. Semen tara tak terasa Bara telah begitu pulas tertidur di atas kursi hidroliknya. Smartphone milik Bara yang tergeletak di atas mejanya bergetar-getar dan sesekali layarnya menyala-nyala. Nampak sebuah panggilan WhatsApp dari kontak yang diberi nama Istriku dengan foto Bara terpampang bersama seorang perem puan, mungkin ya istrinya itu, sedang memegang bingkai bunga yang bertuliskan 10th. Bara lantas terbangun dari tidurnya dan diraihnya Smartphone miliknya. Saat hendak menggeser layar smartphone dengan jari jempol kanannya dengan niat untuk mengangkat panggilan itu, panggilannya terlanjur berakhir tanpa sempat Bara angkat. Hanya telat setengah detik mungkin. Layarnya kemudian nampak terbaca 7 panggilan tak terjawab. Juga lima kontak berjajar berurutan yang mengirimkan pesan WhatsApp pada Bara. Bara menatap layarnya tanpa membukanya pesannya. Empat kontak itu berurutan bertuliskan nama Vendor 3, PT. Jalan Surga 7, Proyek 8, Rekan Kerja New yang tidak nampak peng galan pesannya. Hanya nama kontak paling atas yang mengirim pesan terbaru yang terbaca sepenggal. Ya, dari kontak yang diberi nama Istriku.

“Pah, ditanyain Chika mau pulang jam be....” dan lan-

20

jutannya tidak terbaca. Bara pasti sudah bisa mengira-ira lanjutan pesannya. Bara berkemas dan siap-siap bergegas pulang menuju apartemen miliknya, tepatnya apartemen barunya.

“Hari ini, mungkin apel.” ucapnya pelan sambil memikirkan di mana toko buah terdekat untuk oleh-oleh istri dan anaknya.

Tentu, apel itu akan dibelinya untuk istri dan anaknya menggunakan uang Bara sendiri. Uang dari hasil keringatnya sendiri. Ya, keringatnya sendiri.

Bara menatap arlojinya. Ternyata jarumnya sudah berhenti berdetak-detak. Arloji kinetik. Arloji yang jarumnya bisa merangkak jika tangan Bara tetap bergerak. Bara lalu mencocok kan arlojinya dengan jam pada Smartphone-nya. Bara memutar jarum pendeknya hingga menunjuk angka 4 sedikit menuju arah angka 5, dan jarum panjangnya menunjuk angka 3. Ternyata dua jam sudah Bara terlelap di atas kursi hidroliknya. Bara kemudian menggoyangkan tangannya. Seketika gerigi-gerigi emas asli dalam rangkaian arloji nampak bergerak-gerak. Sebagian gerigi lainnya berdetak-detak.

Bara menatap sebuah foto yang dipajangnya di meja. Fotonya bersama istri dan anaknya yang diambil kira-kira setengah ta hun yang lalu di depan pintu apartemen barunya. Bara tersenyum sejenak, beranjak dari duduknya sedikit lalu mengelus foto itu. Saat Bara hendak kembali duduk, salah satu sepatunya menyenggol tiang bendera yang berada tepat di belakangnya. Bara sedikit menoleh dan memandangi bendera yang tidak berkibar itu. Bendera yang tulisannya hanya sedikit terbaca Kementeri-

21

22 (Amanat/Ridho)

an.... dan bagian sisanya tertutup lipatan-lipatan.

“Sudah hampir 1 tahun,” ucapnya lirih dan Bara sedikit tersenyum.

Saat Bara hendak berdiri tiba-tiba suara lelaki itu muncul kembali. Satu kalimat itu kembali terdengar. Kali ini bukan lamat-lamat, tapi sangat jelas dan tegas. Berulang-ulang. Suasana mendadak sunyi. Refleks Bara meraih gagang laci dengan tangan kirinya dan segera menyambar pistol di dalam laci dengan tangan kanannya lagi. Dia genggam pistol itu erat-erat. Jari tengahnya siap memantik pelatuknya. Bara berdiri, dan mendadak semua sisi ruangan kantornya berwarna abu-abu. Tiada yang berubah selain warnanya. Menjadi serba abu-abu. Kelabu. Suara itu kemu dian berhenti. Namun, ruang kantornya masih abu-abu. Di salah satu sudut ruang kantornya tiba-tiba ada yang nampak berwarna. Bukan berwarna, Bara melihat itu seperti ada sedikit cahaya yang mancar. Bara mendekatinya. Ternyata cahaya dari sebuah pintu. Dengan posisi siaga, kalau-kalau ada lelaki yang dia cari itu, dia akan sigap menarik pelatuk pistol yang sudah ada di genggamannya. Bara lalu membuka pintunya.

Bara terkesiap. Benar-benar didapatinya seorang lelaki berdiri di depannya. Jelas sekali. Lelaki itu berdiri tegak menghadap Bara. Tatapannya tajam, menatap mata Bara dalam-dalam. Di dada lelaki itu seperti muncul gambar istri dan anak Bara yang memancarkan cahaya. Kedua mata Bara nampak berkaca-ka ca. Seperti akan jatuh bulir-bulir air dari kedua matanya. Bara berkeringat. Keringatnya lebat. Lebih jelas dan lebih tegas dari biasanya. Bau sengak keringatnya tebal semerbak. Lebih sengak

23

dari biasanya. Tubuhnya memanas. Tangannya gemetar. Wajahnya memerah. Bara menatap tajam bibir lelaki itu. Dia nampak in gin melontarkan satu kalimat yang selama ini menerornya. Bara mengacungkan pistolnya. Jari tengah tangan sudah setengah memantik pelatuk pistolnya. Lelaki itu ternyata melakukan hal yang sama.

Lalu lelaki itu berteriak. “Koruptor harus dihukum mati!” Dorrrrrrr.... pyarrrrrrrr... Pecahan cermin berhamburan oleh satu peluru pistol, tepat di depan Bara. Yogyakarta, Maret-Mei 2021

24

25 (Amanat/Imamul)

Ruang Kosong

Eva Salsabila

Rintikan hujan terdengar samar-samar dari lantai dasar. Kian lama, rintiknya kian memekakkan telinga hingga bisingnya menembus ruang hampa, di mana kini aku berada. Mungkin kamu tidak akan percaya, bagaimana aku pada akhirnya bisa be gitu jatuh kepadamu.

Laksana beban yang terdorong dan terlempar jauh ke palung terdalam, seperti itulah kiranya. Mulanya aku sendiri tidak menyadari, dan menganggap kalau diriku terkesan hipokrit un tuk mengakui bahwa sanubariku telah lama terpaut pada bayang mu.

Aku memang tidak pernah terlihat seperti mengagumi siapapun, pun dirimu. Namun yang harus kau ketahui, jauh di lubuk ini ragaku terasa seolah sudah tidak mampu menopang bobotku lagi saat dirimu mencoba mengakrabkan diri denganku. Terlintas jelas sekelebat anganmu dalam memori, membawaku berkontemplasi pada saat dirimu menyodorkan benda kecil berbentuk persegi berwarna lavender dengan pita violet melilitnya pada momen yang bahkan tidak pernah terpikirkan olehku sebelumnya.

25 Maret 2018

“Kita berpisah di sini aja, ya.” ujarku.

“Rumahku udah deket, Do. Lagian rumahmu jauh. Kasian kalo pulang, nanti kemaleman.” sambungku.

26

Seperti biasa, aku berbicara padanya tanpa pernah berani menatap matanya secara langsung. Melainkan kuusahakan sekuat tenaga untuk mengalihkan pandangannya ke objek lain.

“Bener nih, Rin, gapapa diantar sampai sini?” tanyanya untuk meyakinkan diriku.

Sebenarnya, jarak rumahku masih agak jauh dari posisi kita berada saat ini. Namun aku tidak pernah ingin membiarkan seorang pria mengantarku percis depan rumah, pun Redo, apalagi kalau bukan takut kepergok sama ibu.

“Iya bener. Ini udah hampir maghrib, mending pulang aja.” Berharap dia menuruti perkataanku dan tidak keukeuh untuk mengantar sampai rumah.

Di luar dugaan, ia justru memindahkan posisi ranselnya ke depan dan membuka resleting tasnya. Terlihat jelas tangannya merogoh sesuatu dari dalam tas. Tidak sampai satu menit barang yang daritadi tersimpan di tasnya sudah berada di genggamannya.

Sebuah kotak persegi berukuran kecil berwarna lavender. Sebetulnya ia melapisinya dengan plastik kecil, namun karena warnanya tidak terlalu gelap jadi aku bisa sedikit mengetahuinya.

Tak lama ia menyodorkan barang itu kepadaku. Aku yang tengah mengalihkan pandangan ke arah lain semenit setelah memperhatikannya merogoh barang dari tasnya, sontak mem beku di tempat saat itu juga begitu menyadari tindakannya. Seketika pikiranku mulai melayang tidak menentu. Bahkan bibirku terasa kelu untuk mengucap sepatah mata. Entah kejadian apa

27

yang menimpaku sebelum hari ini, atau mimpi apa yang terjadi padaku semalam.

Bodohnya, ritme jantungku mulai tidak karuan menanggapi apa yang baru saja terjadi. Semoga saja degupannya tidak terdengar jelas, batinku.

Bingung harus bertindak apa, hingga akhirnya ia bersuara.

“Selamat bertambah usia, Rin..” ucapnya sambil memutar kan badannya ke arahku. Kini ia berada di hadapanku. Matanya menyorotkan harapan saat ia mengucapkan itu.

Hari ini aku ulang tahun?

Bahkan aku sendiri aja lupa hari ini tanggal berapa. Entah mengapa belakangan pikiranku sedang kacau, aku tidak fokus untuk memikirkan hal-hal lainnya. Bahkan hal-hal kecil yang biasanya aku mudah mengingat hari, tanggal, dan bulan justru aku tidak ingat. Sungguh luar biasa.

“Maaf cuman apa adanya.”

Apa? Barusan dia bilang apa?

berhasil bikin jantungan anak orang kaya gini masih dibilang apa adanya?

Aku yang mendengar ucapan Redo hanya bisa mengutuk dirinya dalam hati. Aku benar-benar dibuat bingung dengan pola pikirnya, tindakannya barusan sungguh mengejutkan.

“Eh, iya.. makasih ya, Do.” Hanya itu kata yang mampu

28

terucap melalui bibirku.

“Sama-sama, ngga usah gelagapan gitu kali.”

Skakmat. Ia menyadari kegugupanku tadi.

Tak berapa lama, ia tertawa lepas. Senang sekali dia men jahiliku, pikirku dalam hati. Entah mungkin saat ini rona merah telah memenuhi pipiku. Yang jelas aku ingin segera pergi saat itu juga dari hadapannya.

Kemudian ia tersenyum. Senyum termanis dari yang per nah ia perlihatkan sebelumnya, hingga memperlihatkan lesung pipitnya. Aku benar-benar tidak tahu kalau ia memiliki lesung pipit.

Lagi-lagi seperti biasa, aku berusaha mengalihkan pandanganku ke objek lain, apalagi saat ia menunjukkan senyumnya. Namun tidak, kali ini aku mencoba mencuri-curi pandang untuk menikmati senyum manisnya dari seorang lelaki di hadapanku. Kapan lagi aku bisa melihat pemandangan indah di hadapanku?

“Ini isinya apa? Uang?” bodoh. Tiba-tiba saja dengan spontan bibirku mengucapnya.

“Bukanya di rumah aja ya, kalo disini udah ngga spesial lagi nanti.” timpal Redo.

Sebetulnya perkataanku tadi hanya bermaksud bercanda untuk mencairkan suasana yang sempat sedikit awkward.

“Ngga pulang sekarang? langitnya udah mulai gelap lho,” kataku mengalihkan topik sambil pandanganku menyapu ke atas.

29

dengan sendirinya, kepalanya mengikuti gerakanku; menyapu langit-langit.

“Eh iya bener. Yaudah, aku pulang dulu ya. Kamu langsung pergi aja, ngga baik perempuan di luar sendirian maghrib gini.”

Perlahan ia menghilang dari pandanganku.

Sejujurnya aku masih ingin dia berada di hadapanku. Tapi karena matahari saat itu sudah mulai meninggalkan orbitnya, rasanya tidak pantas berdua dengan lawan jenis berlama-lama apalagi pada hari mulai gelap di luar.

Kuamati benda kotak yang kini telah berpindah ke tanganku. Tanpa sadar, senyum terukir jelas di bibirku. Membayangkan isi dari kotak yang telah membuatku berbalut rasa penasaran sejak 15 menit sebelumnya. Aku hendak membuka isi kotak itu, hingga akhirnya ponselku berdering. Terpampang jelas nama “ibu Redo” di layar ponsel.

“Halo Arin?” terdengar suara terengah-engah di seberang jaringan.

“Halo, ibunya.” belum selesai aku melengkapi ucapanku, sudah terpotong.

“Arin, cepat ke rumah sakit.” ia memberi jeda sekitar 3 detik untuk menghela napas.

“Redo meninggal.” sambungnya.

Bagai disambar petir saat itu juga, aku tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Rasanya seperti, mustahil.

30

Namun aku berusaha untuk tetap tenang mendengarkan ucapan ibu Redo dengan seksama.

“Redo meninggal, Rin. Tadi sore sekitar jam setengah 4.”

“Seseorang dengan truk menabraknya, 30 menit setelah dia pamit pergi dari rumah.”

Di satu sisi, aku masih mencoba mencerna perkataan ibu Redo. Benarkah yang dia katakan? Bukankah baru saja Redo pergi bersamaku dan mengantarku? Lantas sosok siapa yang baru saja berbincang denganku dan memberiku hadiah?

Beragam pertanyaan kini telah memenuhi benakku. Tanpa disadari, panggilan dari ibu Redo telah terputus. Sementara, langit senja silih berganti gulita. Matahari yang beberapa jam sebelumnya masih memendarkan sinarnya, kini beralih menjadi cahaya benda-benda kecil di langit malam. Meski begitu, warna mentari itu masih terasa hingga beberapa menit sebelumnya, meski hadirnya benar-benar telah tiada. Begitupun dengan seseorang. Meski ia telah berada jauh, namun kehadirannya tetap terasa seperti saat ia masih ada. *****

Hadiah dari Redo masih kugenggam. Saat itu juga aku membukanya. Kudapati sebuah mini frame berisikan foto aku dan Redo saat melakukan photobooth, saat kita berdua menghabiskan waktu bersama sehari penuh. Momen itu sangat indah. Sampai aku tidak mampu untuk melepasnya dari ingatanku.

31

Aku baru menyadari rupanya frame yang Redo berikan disertai dengan tulisan tangannya di belakangnya. Iya, aku hafal sekali tulisan tangan Redo. Manis sekali.

Tiba-tiba aku teringat, akan perkataan Redo sehari sebelumnya saat momen tersebut.

“Rin, nanti kalo aku udah ngga ada, jangan pernah anggap aku ngga ada ya,”

“Mungkin raga aku emang udah ga sama lagi. Tapi tidak dengan perasaan yang ada dalam ruh ini. Dia akan tetap utuh bagaimanapun juga.” Aku yang mendengarnya hanya tercenung.

“Suatu saat, kamu akan mengetahui kebenaran tentang kejelasan dari perasaan yang kusimpan selama ini.” Ia melanjutkan perkataan sebelumnya bahkan tanpa memberikanku ruang untuk memahaminya, hingga terlontar kembali ucapan setelahnya.

Tidak berapa lama bayang-bayang Redo memudar dari pikiranku. Ia pergi bersama dengan raganya. Dan sampai kapan pun sukmanya tidak akan pernah kembali lagi, meski sekadar mengisi kekosongan. *****

Dan aku pada akhirnya jatuh kepadamu. Bagai beban yang ter lempar jauh ke dasar samudera. Begitulah kiranya perasaanku. Sampai nanti saat kita bersua terakhir kali, perasaan ini akan tetap menyala. Dan tidak akan pernah pudar meski ragaku tak mengiringi langkahmu lagi.

Semarang, 30 Maret 2022

32

33

(Amanat/Munawaroh, Imamul)

Kemelut Sekar

Rizkyana Maghfiroh

Matahari belum mencapai ketinggian sempurna ketika Sekar meninggalkan rumah. Begitu terburu, tanpa sesuap nasi sebagai amunisi. Tampak sengaja memburu waktu, ingin lekas pergi meninggalkan suara tangis bayi dari kamar belakang. Ia bah kan belum pernah melihat wajah makhluk mungil itu.

“Nduk, sarapan dulu!” teriak Sumiyati dari kamar belakang.

“Nanti saja, Bu. Sekar sudah terlambat.”

“Sudah peras ASI?” Pertanyaan serupa yang selalu menggantung di pagi buta.

Sekar tak menjawab apapun. Ia hanya sekilas melirik pada stoples berisi susu formula di pojok meja makan yang masih terisi hampir penuh.

“Sekar pamit, Bu!”

Pagi yang selalu sama. Sekar yang duduk termenung di tepi jendela, menatap hamparan sawah di sisi kanan rumah yang gelap pekat. Melalui beberapa jam sembari termenung menikmati halimun yang berebut mencumbui pipi. Kemudian, tangisan per tama dari bayi itu pada sekitar pukul enam pagi, sontak membuatnya lari terbirit ke kamar mandi.

Melakukan segala sesuatu dengan lebih lamban demi sebuah alasan “Sekar sudah terlambat”.

34

Pekerjaannya terbilang mudah dan fleksibel. Ia menja di pekerja harian lepas di kebun seruni yang berjarak beberapa hektar dari rumahnya. Kendatipun, Sekar selalu berangkat pukul tujuh dan pulang sesaat sebelum matahari benar-benar bersembunyi. Ia selalu mencari-cari kegiatan—yang menghasilkan upah maupun tidak—agar tidak lekas pulang ke rumah.

Namun, kali ini ada sedikit yang berbeda. Selepas menyiram bunga-bunga seruni, ia memilih duduk di gubuk reyot di tepi kebun. Kelebatan peristiwa itu kembali menyergap. Menciptakan rasa ngilu di dada dan kepalanya. Sekar memejamkan mata, berharap agar rasa sakitnya reda. Berharap agar dapat hidup tenang dan tak lagi dihantui masa silam. Namun, apalah daya? Semakin Sekar mencoba mengusirnya, semakin kuat ingatan itu mencengkeram dan mencabik ketenangan.

Sebagai manusia yang lahir dan tumbuh di desa, sebenarnya hidup Sekar tidak banyak huru-hara. Ia tumbuh menjadi ga dis ramah dan penurut, meski tak begitu ceria. Tawanya telah lenyap direnggut realita bahwa ia tak punya cukup kesempatan untuk meraih mimpi yang telah ia rajut saban hari. Tapi itu bukan masalah berarti. Bagi Sekar, hidup harus tetap berlanjut. Sebera papun sulitnya.

Keluarga Sekar juga tidak berantakan, orang tuanya nyaris tak pernah bertengkar. Hanya saja, mereka terlalu sibuk mengurus sawah hingga tak banyak waktu dan momen yang dilalui bersama.

35

*****

Lagi-lagi, Sekar tak pernah menganggapnya sebagai masalah besar.

Namun, rupanya Sekar keliru. Meski kakinya terus melangkah maju dan menganggap hidup terlalu singkat untuk diratapi, nyatanya terdapat satu ruang kosong dalam sudut hatinya. Dan ia tak pernah menyadari ruang itu.

Hingga akhirnya ia bertemu dengan Brata. Keponakan Bu Rusdi—pemilik kebun seruni tempat ia bekerja—yang membantu mengirim hasil panen ke kota atau membeli peralatan dan perlengkapan kebun. Dia lelaki biasa saja. Tak setampan aktor FTV yang Sekar lihat di televisi, tapi tetap memikat. Badannya tinggi kurus dengan kulit kecokelatan. Tak ada keahlian khusus yang menjadi nilai plus selain kegigihan dan kerja keras.

Akan tetapi, ada satu hal dari Brata yang tidak dimiliki oleh para lelaki desa yang sempat mendekati Sekar. Dari Brata, Sekar tahu tentang ruang kosong dalam dirinya. Bratalah yang mengisi ruang itu. Ia diam-diam menyelinap dan menetap. Bertransformasi menggantikan sosok ayah yang selama ini selalu sibuk di sawah.

Dari Brata pula Sekar tahu rasanya diistimewakan. Brata yang mampu memberi cinta tanpa berlebihan. Tidak seper ti cara pemuda lain yang justru membuat Sekar mual dan jijik. Brata yang memberinya rasa nyaman dengan segala bentuk perhatian. Membuat Sekar terlena hingga tak sadar jika Brata telah memasuki diri dan kehidupannya terlalu dalam.

Warga telah kasak-kusuk, khawatir dengan kedekatan

36

mereka berdua. Terlebih pada status Brata yang dikategorikan sebagai warga pendatang. Tidak sekadar satu dua orang yang menyarankan agar Bu Sumiyati segera mengurus pernikahan mereka, yang hanya ditanggapi dengan senyum tipis.

Bu Sumiyati sendiri sempat memperingati Sekar, yang malah dibalas dengan kalimat,

“Biarlah, Bu. Mereka hanya melihat dan menduga. Tidak tahu yang sebenarnya. Sekar harap Ibu percaya dengan Sekar.”

Biarpun yakin anaknya bisa menjaga diri baik-baik, intuisi seorang ibu tak pernah keliru. Meski Sumiyati berusaha menekan firasat buruknya, hari-hari Sumiyati dipenuhi perasaan tidak enak. Dan sekali lagi, insting seorang ibu tak pernah salah.

Sore itu, tanpa janji sebelumnya, Brata menemui Sekar di kebun seruni. Meski agak terkejut dan bingung, Sekar tetap menyambut baik kedatangan Brata. Ada sesuatu yang berbeda dari Brata sore ini. Apa itu? Sekar tak dapat menyadarinya selain muka Brata yang tampak lusuh, tapi cara bicaranya menggebu penuh semangat.

Entah kebetulan atau sudah direncanakan, gerimis datang tanpa siaran mega kelabu. Sekonyong-konyong menghujam dua manusia yang tengah dilanda asmara. Mereka sontak meneduh di gubuk tepi kebun. Sembari berharap cemas agar gerimis tak semakin lebat, agar Sekar tidak pulang terlambat.

“Mas, boleh aku menanyakan sesuatu?” Sekar mencoba memecah senyap. Brata menaikkan alis kiri, tersenyum simpul. “Maaf seandainya pertanyaan ini membuat Mas Brata ter-

37

singgung. Sudah lama Sekar ingin menyampaikan, tapi belum ada kesempatan.”

“Ada apa?”

“Itu … sudah beberapa kali Ibu menanyakan tentang … sekali lagi maaf lho, Mas. Ibu meminta Mas Brata segera ke rumah untuk membicarakan hubungan kita. Tidak enak dengar omongan tetangga.”

Hanya butuh waktu sepersekian detik setelah kalimat itu terucap dan situasi berubah hening. Canggung dan dingin beriringan dengan petrikor yang menguar syahdu.

“Mas belum bisa jika harus melamarmu dalam waktu dekat, Dik.”

“Kenapa? Mas Brata serius denganku kan?”

“Dik Sekar masih bertanya? Apa sikap Mas selama ini tak cukup membuktikan keseriusanku?”

“Bukan begitu ….” Perasaan Sekar mulai gelisah. Antara takut kalimatnya menyakiti sang kekasih, juga karena sedari tadi Brata menatapnya lekat.

“Boleh Sekar tahu alasannya? Kalau soal biaya, tak perlulah dipikirkan, Mas. Kita menikah secara sederhana saja. Asal sah secara sipil dan agama.”

“Menikah kan bukan cuma soal cinta dan uang, Dik. Ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Mas tidak mau kalau Dik Sekar tidak bahagia setelah kita menikah.”

38

“Kenapa begitu? Memangnya Mas Brata mau menyakitiku? Aku selalu bahagia bersamamu, Mas. Bagaimanapun keadaannya.”

Tatapan Brata masih lekat, tetapi bibirnya saling rapat. Senyumnya sempat terbit singkat, membuat Sekar semakin bingung apa yang harus diperbuat. Ia berusaha mengalihkan pan dang. Pada sendal yang sudah bercampur lumpur, atau seruni yang menggigil di antara riuh gemuruh hujan. Atau apapun, asal bukan pada mata Brata.

Namun, semenarik apapun objek yang tertangkap manik matanya, tak mampu menghalau sorak sorai dalam dada. Ia tetap kewalahan menenangkan dirinya sendiri. Terlebih lagi saat Brata mendekat, memangkas jarak di antara mereka berdua.

“Begini saja, Dik,” bisik Brata, tanpa peduli pada Sekar yang mulai meremas ujung kaos. Suaranya tenang dan dalam. “Kalau memang Dik Sekar masih ragu, kita buat semuanya men jadi mudah dan terang.” “M-maksudnya?”

Brata menjawab dengan ciuman singkat di pipi kiri Sekar, yang membuat si empunya pipi terkejut dan menggeser tubuhnya spontan hingga membentur dinding gubuk. Brata semakin mendekat. Tangannya menangkup kedua pipi Sekar, lembut dan … entahlah, Sekar merasa ada sensasi berbeda dari sentuhan Bra ta sore ini.

Belum sempat Sekar menafsirkan perasaannya, Brata sudah melumat bibir Sekar tanpa permisi. Sekar mematung. Ia ter-

39

lampau terkejut dengan apa yang dialami. Ia tak melakukan apapun, bahkan untuk sekadar mencerna keadaan.

“Dik … Sekar … Bratangkali dengan cara ini, Dik Sekar bisa lebih percaya. Setelah ini, kita akan benar-benar terikat. Tidak ada alasan untuk Mas meninggalkanmu. Ya?”

Sekar masih membatu, sementara tangan Brata sudah menggerayang ke berbagai titik. Membuka tabir, menyingkap tabu. Menembus batas hingga terlewat terlalu jauh. *****

Sekar terlonjak ketika petir menggelegar. Suasana yang sama seperti sore itu, sesaat sebelum dunianya hancur. Tanpa sadar pipinya telah basah tersapu air mata. Dadanya kembali sesak, merutuki kebodohan yang telah membawanya tersesat. Ia meremas sebagian rambut, berharap rasa sakit dapat tersalurkan.

Bodoh! Dasar perempuan bodoh! Harusnya kamu berteriak. Harusnya kamu menolak. Kenapa diam saja? Seharusnya kamu buang jauh-jauh pikiran bahwa lelaki brengsek itu satusatunya manusia yang bisa memahamimu. Pikiran sesat. Harusn ya kamu bersikap seperti pada lelaki lain. Seandainya kamu tidak pernah bertemu Brata. Seandainya sore itu tidak hujan.

Setahun telah berlalu, tapi sakitnya masih sama. Sekar tak menyalahkan perlakuan bejat lelaki itu, juga pada janji dan perhatian yang sebelumnya selalu digaungkan. Bagi Sekar, dialah yang salah dalam peristiwa itu. Dia yang bertanggung jawab atas kesialan yang menimpa dirinya. Dia yang memiliki kuasa untuk

40

menolak, malah diam terpekur seperti kehilangan jiwa. Shock.

Setahun telah terlewat, tetapi sesaknya tak hilang jua. Ter lebih saat perut Sekar membesar, tanpa mual atau keluhan lain layaknya hamil muda pada umumnya. Belum lagi bisik-bisik warga sekitar yang menyayangkan.

Kelihatannya saja pendiam, ternyata diam-diam bunting.... Menolak lamaran pemuda sini yang jelas latar belakangnya, malah memilih pemuda asing yang tak tahu norma. Aduhh, selera remaja zaman sekarang… Eh, katanya dia sekeluarga tidak sadar kalau dia hamil… Wah, pasti saat lahiran nanti bakal mudah. Langsung clutt… Kasihan bayinya, ya, lahir tanpa ayah. Mana si lelaki ku crut itu sudah kabur entah ke mana….

Dan kalimat lain yang hanya membikin suasana makin runyam. Beruntung Sumiyati masih mau merawat Sekar dan anaknya. Beruntung pula Bu Rusdi masih mempekerjakan Sekar di kebun, sebagai bentuk tanggung jawab—meski tetap tak dapat mengubah apapun. Sekar juga tak punya pilihan lain. Ia terpaksa berdamai dengan keadaan, meski harus kembali mengisi hari di tempat dan suasana yang mengingatkannya pada awal kehancuran.

Sekar menatap sekitar. Pada hamparan kuntum seruni yang mulai mekar. Merah hati, biru terong, kuning, putih, lem bayung, dan jambon. Berpadu memancarkan rona yang tak pernah gagal membuat Sekar terpesona. Menatap seruni adalah cara terbaik untuk mengembalikan kesadaran dan energi Sekar.

Tentang secercah harapan yang (semoga) masih dapat diperjuangkan. Tentang sejumput warna-warni kehidupan yang

41

masih bisa dinikmati, meski harus terseok mencari di antara tum pukan gelap dan kelabu. Tentang para bunga yang akan kembali tumbuh dan mekar, meski sebelumnya pernah layu maupun patah.

Bunga-bunga itu selalu mengingatkan pada Sekar bahwa hidup harus tetap berlanjut, seberapapun terjal jalan yang harus dipijak. Bunga-bunga itu juga mengajarkannya bahwa mempertahankan bagian dari hidup yang layu atau patah hanya akan semakin menyiksa jiwa dan raga. Dan kenapa tidak merelakannya saja? Bukankah nanti akan tumbuh bunga baru yang lebih segar dan indah?

Tiba-tiba Sekar teringat pada tangis bayi yang selalu mem buka pagi di rumahnya. Bayi yang belum pernah ia temui. Pada peristiwa sore itu, dirinyalah yang bersalah, bukan bayi itu. Tak sepantasnya ia bersikap abai. Bagaimana nasib bayi itu jika tidak mendapatkan sama sekali sosok orang tua dalam hidupnya? Apa yang akan bayi itu pikirkan jika dia terlahir ke dunia yang kejam, dari rahim seorang ibu yang tak kuasa menghentikan ‘kecelakaan’ itu? Jika kelahiran adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa, bu kankah berarti kelahirannya juga anugerah untuk Sekar?

Sekar terus merenung hingga sayup-sayup terdengar seseorang meneriaki namanya. Bersahut-sahutan dengan suara bayu yang menerjang telinga. Tak lama kemudian Kinanti, adik perempuannya, datang dengan napas tersengal.

“Mbak Sekar! Ayo pulang! Ibu menangis di rumah, Seruni kejang-kejang, badannya panas!”

42

Seketika, Sekar menjatuhkan peralatan berkebun yang se dari tadi teronggok dalam pangkuan. Entah mendapat energi dari mana, Sekar berlari sekencang yang ia bisa. Meninggalkan Kinanti yang terbengong di antara bunga, yang bahkan melupakan napasnya belum teratur sempurna.

Sekar tak tahu perasaan jenis apa yang sedang dirasakan. Jantungnya terasa turun ke perut, seluruh tubuhnya lemas, tapi suatu energi mendorongnya untuk terus melaju membelah pematang sawah. Melawan jalanan berlumpur yang licin akibat hujan semalam.

Hati Sekar kian mencelos tatkala melihat ibunya berlinang air mata. Tergopoh menggendong bayi perempuan menuju mobil pick up yang entah dari mana pula. Ia segera mengambil alih Seruni, mendekapnya erat. Memburu lelaki yang duduk di balik kemudi agar segera membawa mereka ke rumah sakit.

Sekar menatap bayi mungil dalam dekapannya. Mulutnya dicokol kain selendang agar tidak menggigit lidah selama kejang. Terlintas aroma amis darah yang masih tercetak jelas dalam ingatan, ketika ia melahirkan Seruni di ambin kamar. Juga pada sikapnya selama ini yang jangankan menggendong, menengok wajahnya pun tak pernah. Dan, aduhai! Betapa cantik anak ini… persis seperti seruni.

Maafkan saya, Nak. Maafkan Ibu. Kamu tidak bersalah. Tolong bertahan, ya? Sembuhlah… Ibu janji setelah ini akan bela-

43

“Seruni? Siapa?” “Anakmuuu!”

jar menjadi ibu yang baik untukmu. Tolong beri Ibu kesempatan untuk menebus dosa Ibu padamu.

Ya Tuhan. Memanglah aku perempuan kotor. Aku juga bu kan Ibu yang baik. Tapi tolong selamatkan puteriku.

Kendal, 09 Februari 2022

44

(Amanat/Munawaroh, Imamul)

Lahir dari Rahim Luka

Nurul Fitriyanti

Kepulan asap menyeruak, menyebar diantara angin malam. Menelisik setiap jengkal udara dan memberikan warna putih layaknya kabut. Aroma cengkeh dan tembakau nyaris melukai lubang hidung, meski sebenarnya paru-paru yang telah bekerja untuk mengeluarkannya kembali, adalah bentuk menyicil penyakit-penyakit di masa mendatang. Asap itu keluar lagi, kembali bersatu dengan udara, lalu menghilang begitu saja bersaksikan lampu lima watt yang terpasang di bagian tengah ruangan. Sudah tiga batang rokok tandas dihisap. Dihisap sedalam mungkin seolah sangat ingin menghilangkan rasa sakit.

Rokok, pelengkap imajinasi dan separuh dari obat gelisah manusia. Manusia-manusia menyukainya, menikmatinya, dan memilihnya menjadi teman. Entah akan menjadi teman masa depan atau teman hingga menunggu ajal. Terserah apa kata manusia-manusia suci di pihak seberang tentang rokok. Namun untuk penikmatnya, rokok menjadi sumber energi. *****

“Apakah rokok punya gender?” Tanyanya.

“Tidak.” Jawab pria di depannya.

“Lalu kenapa perokok perempuan lebih banyak dihakimi dan dipermasalahkan?”

46

“Karena perempuan istimewa.” Jawabnya lagi setelah cuk up lama hening.

“Klasik, alasan yang monoton!” Ujarnya.

Menjadi perempuan bukan sebuah pilihan. Namun segala hal tentang Perempuan, ia pasti terjebak dengan ribuan pilihan dalam hidup. Belum lagi menuruti segala ekspektasi konyol yang diciptakan oleh manusia-manusia seberang. Lekuk tubuh, keanggunan, wajah yang ayu, kesopanan, keperawanan, bahkan jika ada satu saja yang cacat, predikat menjadi perempuan sempurna hanyalah sebuah angan. Tidak akan ada habisnya jika berbicara tentang perempuan.

“Aku keluar dari perut seorang perempuan perokok dan pecandu. Hingga beranjak dewasa, segalanya tetap berjalan baik. Sampai aku cacat.” Ucapnya sembari tersenyum kecu.

“Cacat?” Tanya pria itu.

“Iya, Aku mandul, cerai dan gagal menjadi sosok istri, apalagi seorang ibu.” Jelasnya.

“Aku tetap mencintaimu.” Pria itu kembali bersuara.

“Tidak perlu repot-repot mencintaiku. Aku tidak butuh la ki-laki. Kau mau apa dariku? Susu? Paha? Selakangan? Apa? Ka takan saja. Tapi kalau kau minta anak dari rahim ku, lebih baik kubur saja mimpimu itu dalam-dalam.” Terangnya dengan sedikit penekanan.

“Cinta bukan hanya tentang selakangan, Rahayu.” Suara pria itu tetap tenang.

47

“Lalu tentang apa? Hartaku? Aku hanya seorang pelacur yang numpang makan di dunia ini, jangan berharap lebih.”

“Aku tetap mencintaimu.” Pria itu mengatakannya lagi dan kini hanya dibalas dengan senyum sinis Rahayu.

Barangkali, di sudut bumi ini ada perempuan yang tidak menginginkan kehamilan? Mustahil rasanya. Karena bumi pun tidak memiliki sudut. Naluri perempuan tidak sembrono dalam mengarungi segala zaman. Cita-cita tertinggi setiap perempuan adalah melahirkan. Selain itu, hanya sebuah alur untuk kepantasan hidup.

Rahim menjadi bagian inti paling berharga dalam tubuh perempuan. Rahim merupakan bagian tubuh paling istimewa. Dari dalam lubang yang tidak seberapa besarnya, akan lahir Kehidupan-kehidupan baru yang merindukan perjalanan menuju ajal. Sayang, Rahim Rahayu tidak lagi berfungsi seperti wanita-wanita umumnya.

“Aku menyukai rokok.” Ujar Rahayu.

“Aku menyukaimu.” Ujar pria itu.

Rahayu tidak membalas satu patah kata pun. Usai mematikan rokok yang tersisa setengah dari kelingkingnya, ia berjalan keluar.

Pria itu masih terpaku dengan punggung Rahayu. Seperti ada yang menggelitikki bagian dalam dirinya.

Enam bulan setelah pertemuan itu, Angkringan Kretek tutup. Sepertinya salah hitung dalam berbisnis juga bisa mengakibatkan

48

bangkrut mendadak. Padahal, Angkringan Kretek masih menjadi primadona di daerah ini dari awal perintisannya. Pindah tempat? Tidak mungkin ada tempat yang lebih strategis dari ini. Berada di pusat kota, dekat dengan terminal dan kampus swasta dengan ragam penghuninya.

“Tidak sia-sia aku menunggumu di depan Angkringan yang sudah mati ini.” Ucapnya.

“Siapa yang menyuruhmu menungguku? Aku hanya menyuruh mu untuk melupakanku, Adi.” Jawab Rahayu.

“Aku mencintaimu dan aku akan melamarmu.” Ucapnya tegas. “Kau bukan orang baru. Kau tahu seperti apa diriku, jadi sia-sia saja jika kau kawin denganku.” Rahayu mulai membuang pandangannya.

Masih sama dengan pertemuan yang lalu. Pertemuan kali ini habis terpakai untuk meributkan rasa dan kepercayaan.

“Menjadi Ibu adalah impian setiap perempuan Di. Aku tidak bisa menjadi seorang Ibu sekalipun kau berikan aku semesta dan segala isinya,”

“Aku mencintai rokok. Aku mencintai tembakau, cengkeh, asap, dan setiap sedotnya. Kau masih perjaka Adi, kau pantas mendapatkan perempuan baik-baik.” Jelas Rahayu.

Rahayu memang perokok aktif sejak usia delapan tahun, ia diajari oleh para pelanggan teman Ibunya. Terlalu dini me mang, Tapi alur hidup yang ia jalani sudah sangat cukup untuk

49

(Amanat/Ridho, Imamul)

50

menganggapnya sebagai perempuan yang telah dewasa sebelum masanya. Sedang Adi, lelaki jurnalis yang awalnya hanya men jadikan rahayu sebatas objek liputan. Sayang, Jatuh cinta tidak bisa disangkalnya. Ia ingin Rahayu menjadi objek peting dalam hidupnya. *****

Rahayu, perempuan malam yang malang. Tumbuh di lingkungan yang penuh kekelaman. Tidak pernah mengenal cinta, harapan, atau bahkan kebahagiaan. Hanya sebentar, ia merasakan kehidupan yang normal. Namun setelah menjadi janda muda sekaligus simpanan para jutawan, Rahayu hanya berpikir tentang hari esok. Uang, uang, uang dan kebebasan diatas segala kebahagiaan. Tubuhnya sempurna, perut rata, payudara besar, bokong yang binal, kulit halus sawo matang dan parasnya tidak perlu diragukan lagi. Rambutnya coklat keemasan, tidak hi tam pekat. Itu yang menambah auranya khas seperti wanita jawa. Rahayu anak jadah. Lahir dari rahim wanita yang juga perokok dan penghibur para pria. Ia tidak tahu siapa bapaknya. Ibunya mati setelah menyapihnya. Ia dijual kepada rekan ibunya, tentu untuk menutup segala utang piutang yang pernah ibunya lakukan demi melahirkannya. Namun dalam kekelamannya, Ra hayu tumbuh menjadi perempuan cerdas. *****

“Rumah tangga yang hancur bukan hanya satu pihak saja yang bersalah. Tapi pihak lainnya juga tidak bisa dibenarkan. Mantan Suami yang pernah aku cintai ternyata tidak lebih dari

51

seorang bajingan. Aku semakin membenci semua laki-laki. Iya, aku pukul rata, aku membenci semua laki-laki.” Jelas Rahayu.

“Kenapa?” Tanya Adi.

“Aku pernah disekolahkan. Sekolah disamping gubuk kumuh Mang Udin. Nama gurunya Bu Yuni, Satu-satunya guru yang tidak pernah menghakimi apapun kenakalanku. Aku mengingatnya sebagai guru paling baik selain perjalanan hidupku.” Jelasnya.

Buku karya Yusuf Bilyarta Mangunwijaya yang berjudul Roro Mendut, pernah Bu Yuni pinjamkan untuknya. YB Mangunwijaya menyuguhkan sudut pandang yang berbeda ketika menilai perempuan dan rokok. Rahayu terkesima dalam tulisan-tulisan itu.

Pada zaman pertumpahan darah, seorang Mendut yang merupakan putri boyongan atau tawanan Tumenggung Wiraguna, panglima Kerajaan Mataram memilih rokok sebagai bentuk lain perlawanan.

Sebagai perempuan Jawa, Mendut mencoba melakukan perlawanan atas keinginan seorang panglima yang akan menjadikan nya istri, lebih tepatnya selir karena Wiraguna telah memiliki istri sah. Bahkan telah memiliki empat selir sekaligus. Selain tidak ada rasa cinta, Mendut juga telah menjatuhkan hatinya kepada lelaki bernama Pranacita. Bedanya, Rahayu terlalu jatuh cinta dengan pria yang disebutnya sebagai bajingan itu.

Selama menjadi tahanan Wiraguna, Mendut jelas-jelas menolak untuk dipersunting. Meskipun banyak pengorbanan yang telah dilakukan Wiraguna, Mendut tetap menolaknya. Sampai

52

akhirnya Wiraguna marah dan memberikan sanksi, yaitu Mendut harus membayar sebanyak lima tael kepadanya setiap hari dan tidak jadi dikawini.

Rokok memberinya inspirasi. Dirinya menerjunkan diri menjadi penjual sekaligus penikmat rokok. Sesuatu yang tentu membuat sosoknya sebagai perempuan Jawa tercoreng dengan kebiasaan mengisap rokok.

Rokok tidak ubahnya menjadi suatu strategi seorang perempuan Jawa yang berjuang memperoleh kembali otoritas hidupnya. Hanya dengan menjadi penikmat rokok, Mendut menunjukan sikapnya, menentang kekuasaan yang membuat kebebasan da lam menentukan jalan hidupnya sendiri. Rahayu ingin menjadi seperti Mendut. Kebebasan adalah tahta tertinggi dalam hidup Rahayu, Kira-kira begitu sudut pandangnya.

“Aku hanya ingin menjadi seperti Mendut. Perempuan terlalu rumit dalam menjalani hidup, tapi perempuan juga berhak untuk memilih jalan hidupnya. Dahulu suamiku membawa dua madunya pulang. Perempuan mana yang tidak marah? Usai aku minta pisah, ternyata ia lebih dahulu menghancurkan tubuhku. Ternyata rahimku rusak bukan karena rokok Di, melainkan pen yakit tolol yang dibawa pria bajingan itu, ternyata ia lebih kejam dari Wiraguna.” Sekeras apapun hatinya, Rahayu tetaplah perempuan yang akan menjadi rapuh ketika mengingat itu. Bulir air dalam kelopak matanya sudah tidak bisa terbendung. Satu, dua, tiga tetes telah membasahi wajahnya yang ayu.

Setelah menjelaskan tentang patah hatinya, ia lebih memilih rokok untuk menjadi cinta matinya.

53

“Jika bisa, jika saja bisa aku lakukan, aku saja yang akan hamil, aku yang akan mengandung, aku yang akan melahirkan. Cinta tidak bisa memilih dimana ia akan bersemayam. Pada hati siapa ia akan tumbuh. Ternyata kau, Rahayu. Aku tidak berharap apapun. Aku hanya berharap rasaku ini tidak sia-sia. Aku hanya berharap cintaku tumbuh pada hati yang tepat.” Yakin Adi.

“Kau tidak realistis Adi, silahkan nikmati saja lintinganku ini.” Ujar Rahayu. ***

Mencintai rokok itu pilihan, mencintai seorang perokok juga pilihan. Menerima setiap rasa, lalu menghempaskannya. Siap untuk merawat perempuan yang rahimnya terenggut akan pengkhianatan cinta bukan persoalan yang sepele.

Setelah meyakinkan untuk mendapatkan cinta Rahayu, ternyata kebahagiaan adalah hal yang semu, sekejap dan terlampau pada perpisahan yang pedih.

Di depan gundukan tanah yang ditemani oleh gerimis semesta, cerita tentang Rahayu telah usai. Rahayu bersemayam dengan damai, bersama kebebasan yang diharapkannya.

Berbicara tentang kehilangan dan penderitaan, mencintai seseorang dan mencintai penderitaannya berarti harus menerima konsekuensi dari mana saja, entah itu semesta, manusia seberang, atau bahkan Tuhan sekalipun.

54

“Terima Kasih telah memilih menjadi istriku untuk sebuah kebebasan asap dan rahim. Kau tidak sempurna, tapi aku bangga mencintaimu.” Tutup Adi dalam ucapnya di pemakaman. Kendal, Januari 2022

55

56 (Amanat/Munawaroh,

Imamul)

Sarah

Hamidun Nafi’ Syifauddin

Sarah masih duduk di sana. Di kursi tunggu seberang jalan. Tepat di depannyaruas jalan yang lain)seorang pria berdiri. Pria yang selalu melihat arah yang sama dengan Sarah. Sesekali sarah merapikan kerudungnya, sambil menoleh ke kanan, memastikan mobil yang menjemputnya telah sampai. Melihat ke arah yang sama, pria itu seakan berharap mobil yang ditunggu Sarah segera datang.

Hampir dua minggu sejak kepindahanku ke sini, banyak hal telah menyita perhatianku. Sarah dan pria di seberang jalan.Toko buku besar berdinding kaca. Udara sore yang selalu sejuk. Sekumpulan capung di tepian sungai, Air sungai yang bening, Ikanikan kecil, serta para pejalan kaki yang ramah.

Sarah. Baru itu yang kutahu. Setiap hari duduk di kursi tunggu. Ia selalu di sana sebelum outlet sandwich milik abangku buka. Mulanya kukira hanya kebetulan melihatnya di sana. Namun, semakin hari, kesetiaannya pada tempat itu membuatku ingin tahu lebih.

Juga pria itu. Nanti kuberi tahu namanya. Umurnya sekitar 55 tahun. Senyum di wajahnya menyiratkan dia pria baik-baik, sejak muda bahkan sampai sekarang. Dia yang lebih dulu mengajakku berkenalan. Dia juga memberi tahu banyak hal yang belum kutahu. Tentang tempat ini, dan kota ini.

Tempat ini begitu tenang, namun tidak sepi. Hampir semua pengendara di jalan ini melajukan kendaraannya pelan. Di ujung

57

jalan sana ada belokan. Setelah berbelok orang-orang akan sedikit terkagum oleh gapura kuno dan jembatan. Lampu hias di ujung gapura umurnya sekitar seratus tahun. Tak pernah diganti meski lampunya sudah mati. Sudah ada lampu penerang jalan pengganti. Dibuat sebagus mungkin dan diletakkan di sudut jalan lainnya.

Aspal jalannya sangat halus meski tak lebar. Tapi bukan sem pitnya jalan yang menjadi alasan bagi para pengendara melaju pelan. Melainkan, sangat sayang melewatkan pemandangan ini begitu saja.

Dari kejauhan Sarah menatapku. Gerak bibir dan tangan nya bisa kuartikan; roti tawar dua. Aku membalas dengan mengangkat jempol tangan kanan.

Kuseberangi jalan perlahan. Membawa tiga potong roti tawar dan satu botol kecil air mineral.

“Dua kan?”

“Iya dua, kok kamu bawa tiga?”

Sengaja kubawa tiga potong roti tawar. Dua untuk sarah, satu potong kuberikan pada ikan-ikan kecil di sungai. Aku mencari tempat duduk dekat Sarah, menghadap sungai. Mumpung ada abangku di outlet aku ingin sejenak di sini. Memberi makan ikanikan. Tentu saja itu hanya alasan untuk basa-basi.

“Tentang obrolan yang terpotong kemarin…”

“Sebentar!” Sarah memotong.

58

Ada panggilan masuk, “halo!”

Sarah berbicara dengan pria di telfon. Aku mencari tempat duduk lain. Menjauhi Sarah. Memberinya waktu mengobrol. Masih ada potongan roti tawar di tanganku. Kupotong kecil-kecil lalu menaburkannya ke sungai.

Selangkah demi selangkah kujauhi Sarah. Dia masih serius mengobrol. Semakin jauh kutinggalkannya. Hanya tinggal beberapa langkah untuk menyeberangi jalan dan sampai ke outlet.

“Loh ke mana? Sini!” Sarah memanggil.

“Ikan yang di sini belum dapat makan,” jawabku. *****

1985

Sarah tumbuh dewasa dengan baik. Hidup dalam keluarga terhormat. Ayahnya tokoh agama sekaligus pemilik beberapa perusahaan. Tak ada yang sulit dalam hidupnya. Pun dalam urusan asmara, tak ada perjodohan dan paksaan dalam menentukan pasangan hidup.

Semua terserah Sarah, yang penting seiman. Itu yang dipesankan ayahnya sekali waktu.

Bagi Sarah, juga siapapun, hal itu sangat wajar. Bukan merupakan paksaan ataupun pembatasan. Hingga pada suatu hari keadaan membuatnya berbeda. Sarah jatuh hati pada Adam.

Ini bukan kali pertama sarah menaruh hati pada seorang lelaki, hanya saja, bagi Sarah, perasaannya kali ini sulit dimengerti.

59

Dari semua laki-laki yang ia jumpai, justru Adam satu-satunya pria yang tak tertarik padanya. Sementara yang lain berlomba menarik perhatian Sarah.

Kerap kali Sarah mencoba peruntungan dengan menanggapi salah satu dari mereka, namun tak satupun bisa mendapatkan tempat yang tepat di hatinya. Hingga Sarah dan Adam bertemu, berteman, dan berbagi cerita.

Dua tahun mereka lalui pertemanan itu tanpa tujuan apa pun. Tahun ke tiga, mereka mulai bergelut dengan tema pembicaraan yang selalu mereka simpulkan dengan kata tidak mungkin. Dan di tahun ke empat, mereka mulai memberanikan diri dan percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin. *****

1989

“Andaikan kita benar bisa bersama, siapa yang akan mengalah nantinya?” Adam melontarkan pertanyaan spekulasi.

“Asal ayah tak tahu, mungkin aku bisa ikut keyakinanmu.”

“Tetap saja ada mungkinnya kan?”

Sering kali Sarah tak bisa menyelesaikan perbincangan seperti ini. Bagi mereka saat ini, keyakinan memang pemisah yang tak bisa dipungkiri.

Sarah dan Adam tahu betul, mereka sama-sama berharap. Namun mereka sama-sama belum bisa pindah keyakinan. Karenanya, selama bertahun-tahun mereka tak pernah sungguh-

60

61 (Amanat/Ridho)

sungguh mengupayakan apapun untuk bersama. Meski dalam hati mereka selalu berharap keajaiban datang. Keajaiban dalam versi mereka masing-masing.

Keajaiban itu tak kunjung datang. Bahkan sampai tahun berikutnya. Adam tahu jika ini diteruskan, tak akan ada penyelesaian.

“Mari kita putuskan, jika kau ikut denganku, kutunggu kau di rumahku mulai besok,” kata Adam tegas.

“Sebaliknya, jika kau ikut denganku, datanglah ke rumahku mulai besok,” Sarah menjawab.

Itu pertemuan terakhir mereka. Sebelum akhirnya mereka menunggu, menunggu, dan menunggu.

Beberapa waktu dari itu, Adam memutuskan untuk mening galkan kota ini. meski demikian, di lubuk hati, mereka masih saling menunggu. Atau mungkin sampai hari ini?

Crish meninggal di usia yang cukup tua. Setelah hidup bersama Sarah selama 30 Tahun. Sarah menikah dengan Crish setelah berdamai dengan kenyataan bahwa Adam tak akan per nah datang.

Bersama Crish, dia membangun keluarga kecil. Melahirkan se pasang anak laki-laki dan perempuan, Jacob dan Aura. Jacob sudah berkeluarga dan memiliki dua anak. Sementara Aura masih bergelut dengan skripsinya yang lumayan sulit.

62

*****

Beberapa kali aku melihat Aura menemani Sarah duduk di kursi tunggu ini. Dia sibuk dengan laptop di depannya. Wajahnya mewarisi kecantikan Sarah. Dapat kusimpulkan betapa menariknya Sarah waktu muda.

Jacob dan Aura dididik dengan baik di keluarga itu. Sarah dan Crish berbagi peran dengan sangat baik. Kehidupan sehari-hari mereka tercukupi. Crish membangun usaha sendiri sebelum akhirnya Ayah Sarah memasrahkan perusahaannya kepada Crish. Meskipun awalnya dia menolak, namun dengan berbagai alasan, Ayah Sarah akhirnya berhasil membujuk Crish. Dan kini Jacob yang melanjutkan semuanya.

Waktu masih kecil, Aura sering menjuarai kompetisi. Melihat kemampuan anaknya di atas rata-rata, sempat terlintas di benak Sarah dan Crish untuk menjadikannya seorang dokter. Apalagi di keluarga mereka belum ada yang menjadi dokter. Hampir semuanya pengusaha.

Awalnya Aura mengikuti keinginan mereka. Namun setelah dewasa dan dipertimbangkan lagi, dia kurang nyaman dengan cita-cita itu. Aura ingi menjadi dosen. Sampai Crish sakit keras dan merasa waktu hidupnya tak lama lagi, dia menyampaikan ke Aura untuk menjadi apapun yang dia suka.

Dan hari ini, saat aku sedang duduk di samping sarah, Aura kembali menyusul. Dia mendatangi ibunya. Berjalan dengan langkahnya yang lembut namun penuh ketegasan. Aku bangkit dari tempat duduk.

“Lho mau ke mana?” Sarah bertanya.

63

“Kembali ke outlet,” jawabku. Sebenarnya hari ini jadwalku li bur. Kebetulan tugas kuliahku sudah selesai, jadi sayang jika wak tuku kuhabiskan sia-sia. Kuputuskan untuk ke outlet membantu Abangku.

“Bukannya di sana sudah ada Abangmu?” Sarah mencoba menahan.

Sarah sempat bercerita, sekian lama dia duduk di kursi ini, baru aku yang penasaran kepadanya. Dia merasa senang memiliki teman ngobrol, dan berbagi cerita. Namun sekarang ada Aura, aku merasa canggung di dekatnya. Meskipun ternyata kami satu kampus, tetap saja aku tak memiliki cukup keberanian untuk akrab dengannya.

“Jacob belum datang Ma?” Aura bertanya sambil berjalan mendekat. Aku masih berdiri di depan Sarah.

“Belum,” jawab Sarah sambil mengangkat kedua bahunya.

“Sip, aku mau kelarin bab 4.” Aura mencari tempat duduk lain dan membuka laptopnya.

Aku kembali ke tempat dudukku. Di seberang jalan masih kulihat seorang pria berdiri santai. Sesekali dia menyapa orang lewat. Dia gerakkan kaki serta jemari tangannya seperti sedang meregangkan otot.

Aku kembali memperhatikan Sarah. Dari pakaian yang dia kenakan, sepertinya dia telah berpindah keyakinan. Tapi aku tak berani menanyakan itu ke Sarah. Aku memilih mencari jawaban atas rasa penasaranku yang lain.

64

“Selama puluhan tahun ini, anda masih menunggu?”

“Tidak.”

“Jadi di sini setiap hari, anda tidak sedang menunggu seseorang?”

“Aku menunggu, tapi bukan menunggu seseorang, apalagi Adam.”

Setelah berkeluarga dengan Crish, Sarah sibuk mengurus rumah tangganya. Membesarkan kedua anaknya. Membantu Crish menjalankan bisnisnya. Dia masih mengingat Adam, namun dengan perasaan berbeda. Tidak ada perasaan untuknya. Namun setelah Crish meninggal dan anak-anaknya telah dewasa, tak ada lagi yang diurus Sarah, dia tiba-tiba kembali pada kebiasaan lama sebelum menikah―menunggu.

“Sulit dipercaya, Anda hanya menunggu tanpa tujuan?”

“Aku hanya menikmati tempat duduk ini. Entah kenapa merasa seperti menunggu seseorang, rasanya menyenangkan. Aku bisa mengingat masa laluku yang rumit. Dan aku menikmatinya.”

“Pertanyaan terakhir, anda kenal pria di seberang sana?”

“Tentu, itu Adam.”

Jepara, Mei 2021

65

66 (Amanat/Imamul)

Perjalanan Pulang

Nur Aeni Safira

Deru mesin beradu saling bersahutan di jalanan. Motor, mobil, bus kota, taksi, mikrolet, hingga bajaj berbaris tak karuan di belakang garis zebra, menunggu lampu yang merah menyala. Rana menyaksikan bapak tua pengemudi bajaj terbatuk-batuk. Mungkin terlalu sering menghirup asap-asap hitam yang menjadi kabut di tengah kota. Macet dan polusi memang menjadi ba gian muram dari megahnya ibu kota. Tetapi, sore ini Rana akan meninggalkannya. Tempat dimana orang-orang yang datang dari berbagai penjuru mempertaruhkan kehidupan. Menggantung kan mimpi-mimpi, bertahan, memungut cita-cita yang jatuh berserakan.

Rana akan meninggalkan Ibu Kota. Meletakkan impiannya sejenak saja, menjemput rindu yang tertinggal di kampung halaman. Pulang.

Rana datang ke Ibu Kota bukan saja untuk mewujudkan mimpi. Ia datang untuk mencari seorang lelaki. Lelaki yang sangat dibenci, dan paling dirindukan nya. Di kampung, dunia terasa berjalan lebih pelan. Udara yang dihirup lebih bersahabat. Suasana terasa lebih tenang. Namun, tidak dengan hati Rana. Hatinya telah dibakar oleh seorang lelaki. Membara di keheningan. Rana melangkah dari tempat yang hening ke Ibu kota. Mempertaruhkan mimpi, melampiaskan kemarahan, dan menantang dunia. Entah apa yang dicari dari lelaki itu, tetapi niatnya tak pernah padam barang sedikit. Sekali lagi, ia pulang bukan untuk menyerah.

67

Ibu kota tidak pernah tidur, tidak pernah berhenti bekerja. Bahkan ketika Rana ingin pergi, Ibu Kota tetap saja sibuk. Perjalanan menuju stasiun cukup panjang. Bukan karena jaraknya, tetapi karena ibu kota terlalu sibuk. Ia berlali mengejar waktu, dan benar-benar berlari mengejar kereta yang hampir berlalu.

Gerbong yang ditempatinya lebih ramai diisi oleh barang dibandingkan manusia. Menatap layar telepon genggam terasa lebih menarik, ketimbang harus berbicara dengan penumpang lain. Sesosok pria paruh baya dengan topi coklat di depannya sibuk menatap arah keluar jendela yang dihiasi rintik hujan. Urat wajahnya keluar seperti akar pohon beringin dengan kumis lebat. Namun tatapannya sendu seakan dipenuhi kerinduan. Rana sesekali melirik. Tiba-tiba, “Mbak” pria itu menyapa Rana.

“Iya” jawab Rana dengan nada lirih.

“Turun dimana?” tanya pria itu.

“Saya turun di Stasiun Purwokerto pak, bapak turun dimana?”

“Sama kalau begitu. Sudah lama saya tidak berkunjung ke sana.”

“Bapak asli sana?” Rana penasaran.

“Bukan, tetapi anak saya tinggal disana. Nama mbak siapa?”

68

*****

“Saya Rana, Pak”

“Mbak Rana, salam kenal saya Suhandi.”

“Nggih pak,” jawab Rana menghargai lawan bicaranya.

Wajah pria paruh baya itu tampak tak asing, seolah ia pernah mengenalnya. Namun, ia tak menghiraukan segala kemiripan yang ada pada pria itu dengan seseorang yang ia kenal. Perjalanan pulang ramai diisi keheningan karena semua orang lebih sibuk memperhatikan diri mereka masing-masing dibandingkan orang lain.

“Bapa, tinggal di Jakarta juga?” Tanya Rana setelah cukup lama hening.

“Iya, saya sudah lama tinggal di Jakarta dan baru kali ini saya pulang,” terangnya.

“Pulang ke rumah bertemu keluarga ya pak,” Rana dengan nada bergurau.

“Bukan mbak, sebenarnya saya mau ketemu seseorang di sana dan ada urusan juga,” jawab Pak Suhandi dengan senyum kecil.

“Begitu ternyata,” Rana mencoba mengakhiri obrolan dengan secepatnya.

Akan tetapi, Pak Suhandi baru memulai cerita tentang dirinya yang mengundang rasa penasaran Rana. Cerita yang mem buat dirinya mengingat tentang masa kecil dan beberapa hal yang sangat ia ingin lupakan.

69

“Mba Rana, mirip sama putri saya kalau saya lihat,” ce letuk Pak Suhandi.

“Iyakah pak? Kalau boleh tahu usianya berapa pa” jawab Rana yang juga penasaran.

“Mungkin seumuran mba Rana. Pas kecil dia anaknya manis sekali, apa-apa harus dengan ayahnya. Dulu sempat saya belikan boneka, dia pegang terus dibawa kemana-mana,” Pak Su handi bercerita dengan suara yang lirih tetapi terdengar sedikit bergetar. Tatapan matanya begitu dalam.

Demi melihat ekspresi Pak Suhandi, Rana mulai mengernyitkan dahi dan sedikit tersenyum.

“Wah, sama seperti saya dulu juga ada satu boneka yang saya sayang tetapi sudah dibuang karena usang dan rusak,” mata Rana berbinar.

“Ternyata setiap anak perempuan hampir sama, putri saya pasti juga sama cantiknya dengan mba Rana,” pujinya pada Rana. “Terima kasih pak atas pujiannya.”

“Saya sudah lama sekali nggak ketemu sama dia. Bahkan sekarang saya tidak tahu dia ada di mana.”