Leben retten

Notfall- und Anästhesiepflege

Alle Angaben in diesem Buch wurden vom Autor nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und von ihm und dem Verlag mit Sorgfalt geprüft. Inhaltliche Fehler sind dennoch nicht auszuschliessen. Daher erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Weder Autor noch Verlag übernehmen Verantwortung für etwaige Unstimmigkeiten.

Alle Rechte vorbehalten, einschliesslich derjenigen des auszugsweisen Ab drucks und der elektronischen Wiedergabe.

© 2022 Weber Verlag AG, CH-3645 Thun / Gwatt

Autor Daniel Harder, CH-3860 Meiringen

Alle Fotos stammen, wenn nicht anders vermerkt, aus dem Privatarchiv von Daniel Harder.

Gestaltung Cover: Sonja Berger

Satz: Celine Lanz

Bildbearbeitung: Adrian Aellig, Cornelia Wyssen

Lektorat: Madeleine Hadorn, Katja Schiltknecht Korrektorat: Laura Spielmann

ISBN 978-3-03818-408-9

Der Weber Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.

www.weberverlag.ch

Dieses Buch ist meiner Familie und meinen interessierten Leserinnen und Leser gewidmet.

Vorwort 7

Prolog 10

Polytrauma 15

Sondereinheit Unterkulm 18

Wildreissende Fluten 1979 20 «Frölein, zahle» 22

Deltaseglerabsturz im Stockhorngebiet 23

Unterstützung am Berg 25

Erlaubte Notlüge 27

Abgelehnt 29

Übersicht behalten 32

Tragischer gehts nicht mehr 36 Nadel im Heuhaufen 38

Dramatische Hochnebellage 41

Sturm und Windböen 43

Ein spezieller Skitag 45

Nahrungsverweigerung 48

Moderner Jäger 50

Totenbergung Handegg 52 Adventurefilme Talstation 54

Erlebnisbericht Christine 59

Evakuationen 62

Diplomierung Kurs 26, 1993 64

Spezialgebiet Reanimation

Quantensprung ins 2015 73

Beatmungstherapien 77

Meine erste «erfolgreiche» Reanimation 80

Erlebnisbericht von Aristo 82

Ärgern ist ungesund 84

Einschub März 2022 87

Spielfilme 89

Flugzeugabsturz Wildstrubel 91

Sie wissen nicht, was sie tun 93

Alles Glück auf einmal 95

Feuer, Feuer und noch mehr Feuer 96

Faszination Eigernordwand 99

Tränen der Retter 107

Wo ist der Parkplatz? 109

Gleitschirmfliegen 111

Gefahr lauert überall 115

Jürg Mischler 120

Technische Wartungen 123

Spezialtransport zum Operationstermin 125 Mist 127

Einfach nur kalt 130

Abgeklärter Lebensretter 132

Radfahrer Beatenberg 134

Medizinische Handlungen am Einsatzort 136

Erschöpft am Hasliberg 139

Liegengelassen 141

Nächtliche Spritzfahrt 145

Späte Erkenntnis 147

Gedenkstätten 149

Das Leben ist ein Geschenk 151

Verein Schweizerische Rettungsflugwacht SRFW 157 Grosse Operationen 160

Falschinformation 163

Dunkle Nacht im Kopf 166

Drei Bussen in 90 Sekunde 169

Wir arbeiten halt invasiv 171

Herzprobleme im Rosenlauital 174

Faszination Narkose / Anästhesie 176

Erlebnisbericht Jennifer 182 Sectio (Kaiserschnitt) 183

Erlebnisbericht Michelle 187

Zwangstransport 190

Doppelfunktion 193

Einsatz Neuhaus am Thunersee 195 Sonderbarer Alarm 197 Epilog 199

Gegensätze Früher / Heute 202 Autor 212

Mein fünf Jahre älterer Bruder Daniel musste in der Primarschule jeweils auf mich aufpassen, wenn wir zusammen mit dem Velo über die Höhe Beinwil zum Schwimmen im Hallwilersee radelten. Er sass aber die meiste Zeit auf dem Sprungturm mit Freunden oder spiel te Fussball. Oft nannte er mich mit spöttischliebevollem Grinsen «Vogelscheuche», was er bestimmt nicht so meinte. Aus dem Augen winkel schaute er ab und zu, ob ich nicht un tergangen war, doch ich war schon früh eine sichere Schwimmerin. Jede Wette, er hätte es gespürt, falls seine Hilfe nötig geworden wäre. Mit medaillenwürdigem Crawl wäre er zu meiner Rettung geeilt. Er hatte das «Helfen-in-der-Not» schon immer im Blut. Wie oft schlichen wir in die Garage, wo der VW-Krankenwagen wagen unseres Vaters stand, um das nicht von der Zündung abhängige Blaulicht zu bewundern. Daniel ist ja, wie aus seinem ersten Buch «Leben retten. In der Luft. Am Boden. Seit 50 Jahren.» bestens bekannt, ein Blau licht-Junkie genannt worden und das Martinshorn war damals seine schönste Musik.

Das «Retten» war fester Bestandteil unserer Kindertage, da unsere Eltern den Ambulanzdienst im Wynental rund um die Uhr betreuten. Oft wur de ich zum benachbarten Schreiner geschickt, um noch einen starken Mann für die Besatzung des Notwagens zu holen. Deswegen habe ich später Notfallsituationen als Ärztin immer mit Holz- und Lackdüften verbunden. Daniel durfte schon früh mitfahren, als Sirenen-Techniker zum pausenlosen Aufziehen der Mechanik. Das war meistens der Fall, wenn die Fahrt mit einem Kopfverletzten in das Unispital Zürich ging. Es muss ganz wunderbar gewesen sein, ab der Autobahnausfahrt mit einer Motorrad-Polizeitruppe durch die Stadt und speziell über das da mals schon stark befahrene Bellevue fahren zu können. Da rauschte noch mehr Geschwindigkeit durch Daniels Adern und blies jede Müdigkeit davon. So ist es all die Jahre geblieben. Nie war es ihm zu mühsam, mitten in der Nacht in das hinterste Tal zu fahren oder mit dem Helikopter unter misslichen und gefährlichen Bedingungen Menschenleben zu retten.

Bei jedem Wind und Wetter fuhr er mit dem frisierten Töffli zu seiner ersten Ausbildung als Psychiatriepfleger nach Königsfelden, welches im merhin 30 Kilometer von Reinach entfernt war. Wie man in seinem ersten Buch ausführlich nachlesen kann, überschlugen sich dann die Dinge förmlich und Daniel landete im Spital Interlaken, wo er sogleich Stations pfleger wurde und sich in die dort vor seiner Nase einfliegenden Helikopter verliebte. Schon bald hing in unserem Treppenhaus in Reinach ein Fotoposter, auf dem Daniel beim Abseilen auf dem oberen Grindelwaldgletscher mit einem Helikopter der Bohag (Berner Oberländer Helikopter AG) zu sehen war. Er erzählte nie viel, schon gar nicht von seinen Ret tungserfolgen, aber wir sind sehr stolz auf unseren fliegenden Bruder. Neben der Rettungsmedizin interessierte ihn auch das Bergsteigen. Nicht um selber zu klettern, nein, das sichere Verhalten während der Rettungen im Gebirge faszinierte ihn. Die Basis der Bohag / Rega wurde ihm bei nahe zu einem Teil seiner Familie. Die Arbeit im Team mit den verschie denen Piloten und Mechanikern begeisterte ihn. Daniel ist der beste Teamworker, den ich kenne. Er kennt und schätzt die Wichtigkeit des kleinsten Kettengliedes und weiss auch unter Druck, feinfühlend mit al len Beteiligten umzugehen. Dafür hat er ein enormes «Gspüri».

Ich erinnere mich an einen hektischen Tag auf der medizinischen Abtei lung des Universitätsspitals Zürich, als die Meldung eines abgestürzten Rettungshelikopters im Berner Oberland hereinkam. Da war der Schreck riesig und die Erleichterung noch grösser, als ich erfahren durfte, dass Daniel an diesem Tag aus dem Dienst genommen worden war. Die ganze Besatzung ist bei diesem Einsatz zur Rettung eines Tieres zu Tode ge kommen. So hatten wir immer etwas Angst, speziell unser Vater, der oft seinen eigenen Schutzengel ins Oberland schickte, um die Retter zu be hüten. In dieser Zeit blieb er still betend sitzen und wartete, bis der Einsatz vorbei war. So hat er es auch gemacht, für jedes von uns fünf Kindern, wenn wir Prüfungen ablegen mussten oder Gefahren ausgesetzt waren. Am Mittagstisch und des Öfteren auch während Weihnachtsfeiern und Geburtstagen sind Mutter und Vater bei Alarm vom Tisch aufgesprungen und kamen sehr lange nicht zurück, weil ein Mensch im Tal ihre Hilfe und einen Krankentransport benötigte. Da haben wir für immer gelernt, dass es wichtigere Dinge gibt, als gemütlich an einem Tisch zu essen und nur für sich zu schauen. Ich glaube, aufgrund dieser vorgeleb ten Selbstverständlichkeit haben drei von fünf Kindern medizinische Be rufe erlernt. Daniel war der Erste, ihm folgten unser Bruder Manfred als Gynäkologe und ich selber sieben Jahre später als Fachärztin für den Be wegungsapparat. Meine Brüder hatten dabei wesentlich weniger Mühe, bei jeder Tages- und Nachtzeit an die Front zu eilen, als ich. Dafür schrieb

ich die medizinischen Berichte am liebsten nach Mitternacht. Daniel kam auch gelegentlich notfallmässig von Meiringen nach Luzern in meine Praxis, immerhin eine gute Stunde über den Brünig, um eine sehr schwie rige Infusion für ein wichtiges Medikament zu legen. Er hat mich und mein Team immer wieder in meinen Ausbildungsspitälern und später in der Praxis in Lebensrettung und moderner Reanimation weitergebildet. Wir haben immer sehr Wertvolles und ausnahmslos Praktisches von ihm gelernt. Dinge, die man vergisst, wenn man nicht täglich mit lebensbedrohlichen Notsituationen konfrontiert wird. Auch nach der Pensionie rung arbeitet er in kleinem Pensum weiter, im Rettungsdienst Interlaken und in «seiner» Anästhesieabteilung. Genau 40 Jahre ist er der Anästhesie, 45 Jahre dem Spital Interlaken treu geblieben. Für ihn macht es den höchsten Sinn, für andere Menschen in Not da zu sein. Ende September 2022 wird er definitiv einen dicken Schlussstrich ziehen. Das vorliegende Buch erzählt weitere Episoden von vielen spannenden Einsätzen und er gänzt das erste Buch in sehr lebendiger Weise.

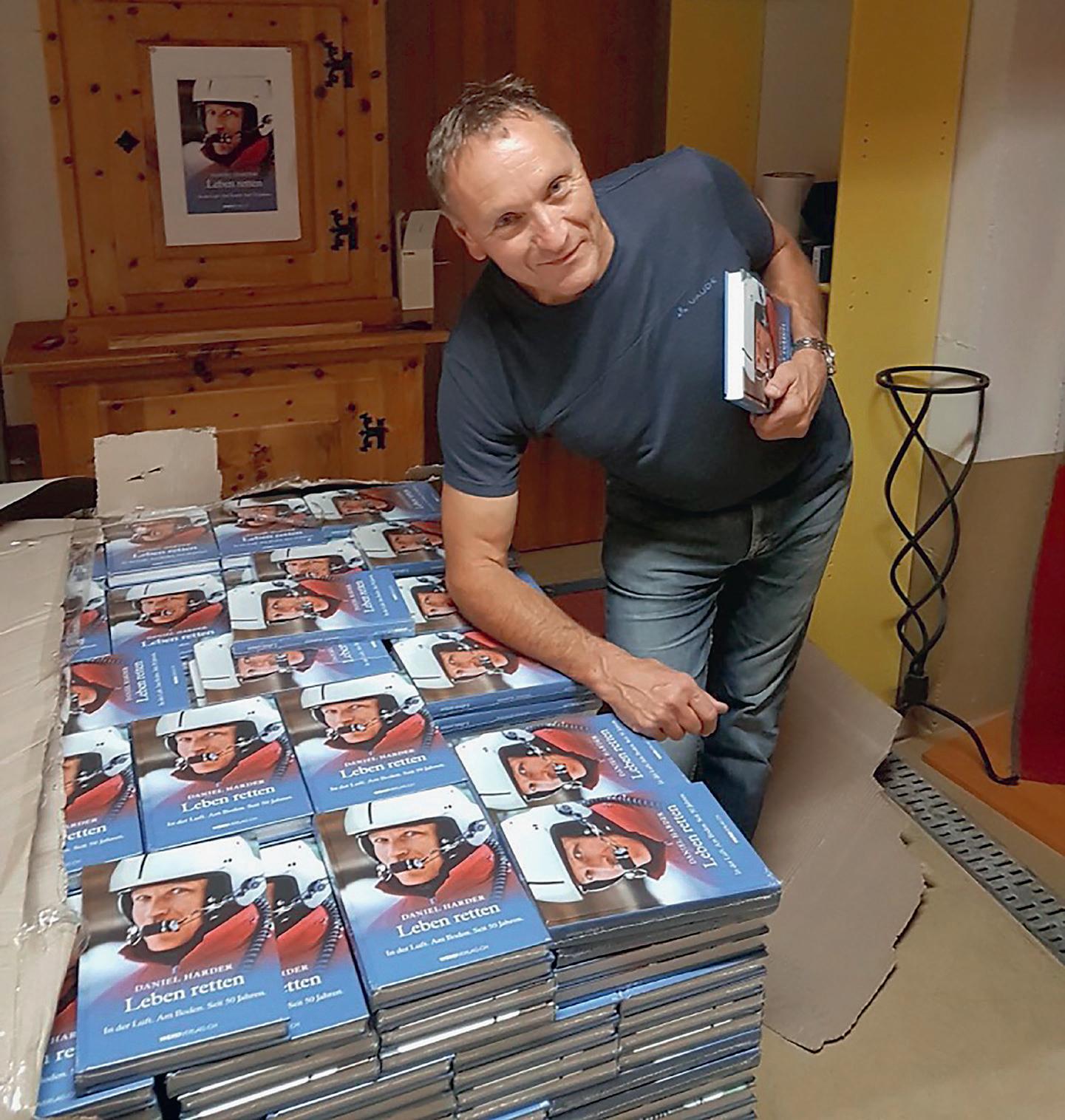

Claudia Harder Müller (Daniels «kleine» Schwester)Schon mehr als vier Jahre sind vergangen seit der Herausgabe meines Buches «Leben retten. In der Luft und am Boden. Seit 50 Jahren.» Mit Spannung habe ich der Lieferung entgegengefiebert und plötzlich hatte ich eine Tonne Bücher auf zwei Paletten in unserem Keller. Wohin und zu wem werden diese Bücher wohl gehen? Ein grosser Moment, das erste noch fast druckwarme Exemplar in der Hand zu halten. Das Projekt, ein Buch über meine Geschichte zu schreiben, war hiermit abgeschlossen.

Wohin werden diese über 1000 Bücher gehen?

Die Vernissage fand im stilvollen Kino in Meiringen statt. Etwas unruhig warteten wir auf die ersten Gäste und fragten uns, wie viele interessierte Menschen kommen würden. Kurz nach 19 Uhr kamen die ersten Besucher und in kürzester Zeit war das Kino bis auf den letzten Platz gefüllt; auf den Treppen sassen Gäste, andere standen im Korridor, einige seien sogar wie der gegangen. Die Kulisse war grandios, als Hanna Gubler, Anästhesieärztin im Spital Interlaken, die Anwesenden begrüsste. Sie moderierte den Abend und im Dialog stellten wir das Buch vor. Meine Partnerin Christa, die mich tatkräftig bei der Vollendung des Buches unterstützt hatte, las das Vorwort. Nie hätte sie sich vorstellen können, vor so vielen Leuten zu spre chen (danke Christa!). Auf die grosse Leinwand wurden während dem gan zen Anlass Bilder aus dem Buch übertragen. Allmählich erkannte ich ein zelne von den vielen Besuchern, unter anderem meinen Götti, der noch mit meinem Papa im Wynental unterwegs gewesen war, aber auch Bergführer und Piloten aus der Rega-Aktivzeit und viele Freunde aus dem beruflichen und privaten Umfeld. Nach einem Apéro und vielen Gesprächen neigte sich der Abend dem Ende zu. Die Vernissage meiner Verlegerin, Annette Weber vom Weber Verlag, fand im Deltapark statt. Dabei rückte auch meine Fa milie ins Zentrum. Unsere Mama Rosmarie, die wohl erste Krankenwagenfahrerin, Bruder Manfred als Facharzt Gynäkologie und Geburtshilfe, Schwester Claudia als Fachärztin der inneren Medizin, Rheumatologie und der ayurvedischen Medizin und schliesslich meine Tochter Andrea als Pflege fachfrau. Der Moderator lenkte das Gespräch geschickt in die Richtung meiner Familie, auf den Beginn der Krankentransporte bei meinem Vater in den 50er Jahren. Er wollte wissen, wie die Eltern Harder das organisiert hatten? Es waren doch fünf Kinder und ein eigenes Geschäft vorhanden, da konnte der Betriebsleiter doch nicht einfach davon laufen, sollte ein Einsatz kommen? Mutter Rosmarie antwortete, dass es immer irgendwie gegangen sei. Liegengebliebene Arbeiten seien halt dann am späten Abend oder in der Nacht fertiggemacht worden. Es sei natürlich ein Vorteil gewesen, dass die Grosseltern im gleichen Haus gewohnt und mitgearbeitet hätten, sofern es nötig gewesen sei. Mutter sagte, dass sie eigentlich eine erste Notrufnum mer 144 gewesen sei. Das dazu notwendige Telefon hing im Korridor des Dreifamilienhauses, mit einer sehr lauten Glocke. So haben meine Eltern während unzähligen Jahren rund um die Uhr, Woche für Woche, ohne Ent schädigung den Krankenwagentransport unterhalten. Der Moderator stell te uns die Frage, ob die Aktivitäten unserer Eltern uns fünf Kinder in der Berufswahl beeinflusst hatten? Wir Geschwister sind schon der Meinung, dass unser Elternhaus uns in diese Richtung geleitet hat. Für andere Menschen da zu sein war innerhalb der Familie prägend, waren wir doch mit der Geschichte vom barmherzigen Samariter aufgewachsen.

Bühne KKL vor über 800 Fachpersonen. Foto: siga/fsia

Es folgten viele Anfragen für Vorträge, die ich sehr gerne angenommen habe. Sie führten uns ins Seeland nach Ins, in meine Heimat im aargau ischen Wynental, nach Frauenfeld und in viele Ortschaften im Berner Oberland. Am Anästhesiekongress 2018 in Luzern durfte ich auf der Konzertbühne im KKL einen Vortrag vor über 800 Anästhesiefach personen halten, «No limits» war das Thema. So alleine auf dieser grossen Bühne zu stehen, war ein einmaliges Erlebnis. Das Gleiche wiederholte sich 2021 auf der WEF-Bühne in Davos, nur dieses Mal vor ein paar hundert MPAs (medizinische Praxisassistentinnen), mit dem Thema «Meilensteine». Einen ganz speziellen Abend durfte ich in einem Heim für körperlich schwer behinderte Bewohner erleben. Es war deshalb beson ders, weil es nach dem Vortrag zu fast nicht enden wollenden Fragen kam. Diese Menschen wollten unendlich viel von mir wissen und sich alles er klären lassen. Ebenfalls ein ganz spezielles Erlebnis hatte ich bei einem Altersnachmittag im Altersheim Meiringen. Während des Vortrages er zählte ich vom Absturz der Dakota auf den Gauligletscher 1946, welches die erste eigentliche Gebirgsluftrettung gewesen war. Ein älterer Mann stand auf und meldete sich, er sei damals bei dieser 11-tägigen Rettung dabei gewesen.

Im Schlusswort meines Buches schrieb ich, dass es noch so vieles zu er zählen gäbe. «Wann kommt das nächste Buch?», wurde ich oft gefragt. «Meine Geschichte gibt es nur einmal», war stets meine Ausrede – was ja auch stimmt. Trotzdem habe ich begonnen, weitere, fast ausschliesslich eigene Erlebnisse aus meinen 55 Jahren Notfall- und Spitalzeit nieder zuschreiben. Ich bin mir bewusst, dass es sich dabei oft um tragische Geschichten handelt. Das gehört sowohl zur Notfallmedizin als auch zum Spitalalltag. Die schönen und erfolgreichen Einsätze für verunglückte und erkrankte Menschen waren dennoch absolut in der Mehrheit. Für uns Einsatzkräfte und Spitalmitarbeitende ist das eine grosse Genugtu ung, für die in Not Geratenen eine grosse Hilfe, Erleichterung und Unterstützung.

In den Anfangsjahren der Kranken- und Unfalltransporte meines Vaters gab es in meiner Heimat immer wieder schwere Unfälle mit zum Teil mehreren Verletzten. Medizinische Hilfe gab es nicht. An oberster Stelle stan den eine sorgfältige Bergung am Unfallplatz und ein rascher Transport ins Spital. Ich durfte ab dem neunten Schuljahr dringliche Fahrten begleiten und kam dadurch früh mit Schwerstverletzten in Berührung. Während einer meiner ersten Nächte, in der ich mit Vater Dienst machen durfte, wur den wir zu einem Verkehrsunfall auf der langen Gerade neben dem Flug platz im luzernischen Beromünster gerufen. Ein in der Region bekannter Motorradfahrer war mit hoher Geschwindigkeit frontal mit einem Auto kollidiert. Der Aufprall war so heftig gewesen, dass beide Beine sich oberhalb der Frontscheibe in das Dach eingedrückt hatten. Der Kopf, zum Glück mit einem Helm geschützt, hatte eine Delle in das Autodach gedrückt. Ohne Helm hätte der junge Mann wahrscheinlich nicht überlebt. Er war bei Bewusstsein und hatte sehr starke Schmerzen, insbesondere an beiden zertrümmerten Beinen. Wir konnten damals nicht mehr machen, als den Unglücklichen einfach auf die Bahre zu legen und anzuschnallen. Aus ser der Bahre und einer Decke war nichts vorhanden. Das schmerzverzerr te Gesicht sehe ich heute noch ab und zu vor mir. Wir transportierten den Mann ins Kantonsspital Luzern, wo wir ihn abgeben wollten. Das konnten wir erst tun, nachdem Vater an der Pforte geklingelt und uns der Nacht pförtner Einlass gewährt hatte. Ohne Voranmeldung, ohne erwartet zu werden, ohne Schockraum samt zugehörigem Personal wurden wir von einer Krankenschwester in ein Zimmer geführt, wo wir unseren Patienten auf eine Liege umbetten konnten. Wir sagten der Schwester, was wir wuss ten und wie viel Zeit seit dem Unfall bereits vergangen war. Ein medizinischer schriftlicher Rapport über unsere Handlungen war noch nicht mög lich. Erst jetzt wurden intern zusätzliches Personal und ein Arzt mobilisiert. Einige Monate später erfuhren wir durch Angehörige, dass sich der Motor radfahrer nach langer Zeit gut erholt hatte und wieder einigermassen laufen konnte. Ein ähnlicher Unfall ereignete sich bei der Grastrocknungsanlage zwischen Menziken und Beromünster. Diese kurvige und zum Schnellfah ren verleitende Strecke bescherte uns des Öfteren schwere Kollisionen, meistens nachts. Bei einer diesen Frontalkollisionen waren mehrere junge Menschen beteiligt. Teilweise wurden sie beim Aufprall schwer verletzt und eingeklemmt. Eine Bergung eingeklemmter Menschen war nur mit sehr grosser Verzögerung möglich, da Spezialgeräte nicht so schnell verfügbar

waren und aus der nächstgelegenen Kantonshauptstadt angefordert werden mussten. Handy und Funkgeräte standen uns nicht zur Verfügung. Die Überlebenden, die wir befreien konnten, wurden einzeln ins Bezirksspital Menziken transportiert, dort im Untergeschoss auf einen vorhandenen Röntgentisch gelegt und einer Krankenschwester übergeben. Diese hat den Patienten übernommen und Personal von zu Hause aufgeboten. Drei junge Menschen verloren bei diesem Unfall ihr Leben. Beide Autos hatten sich nach einem Besuch einer Disco auf dem Heimweg befunden. Solche Unfälle, damals wie heute, bedeuten stets eine sehr grosse psychische Belas tung für alle am Einsatz beteiligten Retter. Wir hatten ein schönes Zuhause und konnten über vieles gemeinsam reden. Vater hat immer versucht, mit uns über solche Erlebnisse offen zu sprechen. Diese gemeinsamen Bespre chungen habe ich in all den Jahren stets beibehalten, lange bevor CareTeams ins Leben gerufen wurden. Der Krankenwagen meines Vaters war auch für das aargauische Seetal zuständig. Die Zugstrecke zwischen Lenzburg und Luzern war dafür bekannt, dass sie die meisten ungesicherten Bahnüberquerungen besass. Entsprechend oft hat es immer wieder Unfälle mit der Seetalbahn gegeben. Vielen Verunglückten konnte geholfen werden, sie erreichten das Spital lebend. Einigen konnte ohne medizinische Hilfsmöglichkeiten vor Ort nicht geholfen werden. Dasselbe galt auch für die Wynentalbahn, die Menziken mit Aarau verbindet und damals zu einem grossen Streckenteil auf der normalen Hauptstrasse fuhr. Als Kind hatte ich ebenfalls unangenehmen Kontakt mit dieser Bahn, da ich mit meinem Velo mit dem Vorderrad in die im Boden eingelegten Schienen geriet und es dadurch zu einem Sturz kam. Das tat zwar weh, führte aber zu keinen grösseren Verletzungen. Bei dieser Strassenbahn waren Kollisionen mit Motorrädern nicht selten und führten ohne Helm zu schwersten Kopf verletzungen. Vater fuhr die Verletzten nach Zürich in das nächstgelegene neurochirurgische Zentrum. Solche Transporte durfte ich mit zwölf Jahren als sogenannter «Bediener der Sirene» begleiten. Das ist einer der Gründe, warum ich nun schon über 55 Jahre mit Rettungsmitteln unterwegs bin. Heute hat sich so vieles geändert, beruht jedoch immer auf gemachten Er fahrungen aus den Anfängen. Geschieht heute in der Region Interlaken ein schwerer Verkehrsunfall, sind die Alarmierungszeiten sehr kurz geworden, Rettungsdienste sind rund um die Uhr im Dienst und in kürzester Zeit ab fahrbereit. Heute erlebe ich im Ambulanzdienst oft, dass die schweren Mit tel der Feuerwehr schneller vor Ort sind als wir mit den Rettungswagen. So kann eingeklemmten Unfallopfern sehr schnell geholfen und dadurch Le ben erhalten werden. Natürlich haben gesetzliche Grundlagen, Geschwindigkeitsbegrenzungen, Helmtragpflicht und der moderne Fahrzeugbau mit Airbags dazu beigetragen, dass es seltener zu schweren Unfällen kommt.

Die Professionalisierung sämtlicher Blaulicht- und Luftrettungsorganisatio nen optimiert das Ganze. Wichtig ist auch der Schritt der Medizin aus dem Spital hinaus an die Front. Die Ausbildung der Mitarbeiter im Rettungs dienst ist ausgebaut worden. Zuerst gab es die A-, B- und C-Kurse zum Erlangen des Diploms zum Rettungssanitäter, dann kam die einjährige Aus bildung, gefolgt von der zweijährigen bis hin zu der heute dreijährigen Ausbildung zum Rettungssanitäter HF. Heute besteht die Standardbesatzung in unseren Ambulanzen aus einem Zweierteam: einem ausgebildeten Rettungssanitäter und einem Transportsanitäter. In der Luftrettung braucht es neben dem Piloten einen erfahrenen Rettungssanitäter und einen Facharzt Anästhesiologie mit Notarztausbildung. Durch den Wegzug des Rettungs dienstes aus dem Spital Interlaken Ende 2021 in den neuen Stützpunkt Wilderswil ist leider die primäre Anästhesieunterstützung ganz verloren ge gangen. Fast 40 Jahre lang hatte sich das System im Dreierteam bewährt und war vielen in Not geratenen Menschen zugutegekommen. Aus meiner Sicht ist das heutige Zweierteam ein grosser Verlust. Zwar können immer noch Anästhesiefachpersonen nachgefordert werden, aber dabei geht wertvolle Zeit verloren. Aus diesem Grund wird heute bei einem Einsatz oft bereits vorsorglich ein Helikopter mit Notärzten angefordert. Es hat sich vieles entwickelt: in der Medizin, der Ausbildung, der Orga ni sation und dem Miteinander. So ist es möglich, ohne grossen Zeitverlust Hilfe zu in Not geratenen Menschen zu bringen. Aber nicht jeder Fortschritt bringt nur Positives mit sich. Die Aktivitäten meiner Eltern liessen mich schon früh an dieser grossen Entwicklung teilhaben.

Im Folgenden geht es um einen Einsatzbericht aus den Anfängen meiner aktiven Krankentransportzeit im aargauischen Wynental. Ich hatte frei, und es war vorgesehen, dass ich an diesem Sommertag mit Papsli (so nannten wir unseren Vater liebevoll) Transportdienst machen sollte. Der Haupttransportbegleiter hatte an diesem Tag eine andere Verpflichtung und konnte deshalb nicht eingesetzt werden. Schon am Vorabend beka men wir den Transportauftrag: Wir sollten morgen einen Patienten zu Hause abholen für einen Spitaleintritt um 10 Uhr morgens, weil er heute einen Schlaganfall erlitten hatte. Solche Transporte gab es zu dieser Zeit nicht selten. Wenn ich mit heute vergleiche, ist das beinahe wie Tag und Nacht. Das Ziel ist, spätestens vier Stunden nach den ersten Anzeichen eines Schlaganfalles (heute neurologisches Ereignis genannt) in einem Zentrumsspital zu sein. Im Berner Oberland ist dafür das Inselspital zuständig. In einem kleineren Spital kann vorab eine Stroke Unit (Schlag anfallstation) angeboten werden. Dort macht man rasch eine CT (Computertomographie), um bei Bedarf schon vor der Verlegung ins Inselspital medikamentös eine Thrombolyse zu beginnen (Auflösen der Blutgerinn sel, die die Verstopfung verursachen). Diese CT-Bilder können auch schnell vom Neurologen in Bern beurteilt werden. Es versteht sich von selbst, dass bei einem neurologischen Ereignis irgendwo in den abgelege nen Tälern im Berner Oberland rasch gehandelt werden muss – und dass es trotz raschem Handeln äusserst sportlich wird, dieses vierstündige Zeitfenster einzuhalten. Die Menschen aus dem Oberland wollen oft nicht allzu schnell zum Arzt gehen. Pünktlich brachten mein Vater und ich an diesem Morgen den halb seitig gelähmten Mann ins Spital. Damals musste Vater die Angehörigen darauf hinweisen, einen Frankenbetrag als Depot für das Spital mitzugeben oder bald zu bringen. Heute wohl undenkbar. Kurz nach dem Mittag rief uns die Spitaloberschwester an, dass es in Unterkulm zu einem Verkehrsunfall gekommen war und wir sofort dahin fahren müssten. Als Information konnte sie uns sagen, dass es sich um einen Töfflisturz handelte. Ich holte rasch den Krankenwagen, der in der Nachbarschaft in einer Garage stand, fuhr nach wie vor ohne Fahrausweis zu unserem Haus und setzte mich auf den Beifahrersitz. Eine be gonnene Arbeit musste Vater noch fertig machen, und schon ging die Blaulichtfahrt los. Am Unfallort angekommen, lag das Töffli am Boden und ein unruhiger, schimpfender Mann lief auf und ab. Mit blutver -

schmiertem Gesicht beschimpfte er uns, wir sollten ihn in Ruhe lassen. Von einer solchen Situation war ich überfordert und Vater hatte alle Mühe, den Mann etwas zu besänftigen. Laut Zeugenaussagen war er ohne Fremdverschulden gestürzt und wahrscheinlich mit dem Kopf am Trottoirrand aufgeschlagen. Anfänglich sei er eine Zeit lang regungslos gewesen, bevor er begonnen habe, alle zu beschimpfen: «Ich will jetzt nach Hause und nicht ins Spital!» Er müsse unbedingt einen Schlüssel zu Hause abgeben. Nach einem verbalen Hin und Her hatte Vater ihn so weit, dass er einen Kompromiss einging. Wir würden ihn bei der Fahrt ins Spital vorher noch zu seinem Daheim bringen, zur Schlüssel abgabe. Gesagt, getan; so machten wir uns gemeinsam auf den Weg. Es war kein grosser Umweg zum Bauernhaus, in dem er angeblich wohnte. Er ging ins Haus, um den besagten Schlüssel zu deponieren. Kaum im Haus verschwunden, erschien der Mann mit einem Gewehr bewaffnet und fuchtelte damit wild in unsere Richtung. Blitzschnell rannten wir zum Krankenwagen und fuhren ein Stück weg. Es gab noch kein Han dy und eine funktionierende Funkanlage ebenfalls nicht. Vater steuerte den Krankenwagen zu einem benachbarten Haus, ging zur Haustüre und klingelte. Eine Bewohnerin öffnete und er fragte sie, ob sie ein Telefon hätten, welches er benutzen dürfe. Längst nicht alle Haushalte verfügten damals über einen Telefonanschluss. Vater informierte die Polizei über das Geschehene und diese sagte schnelle Unterstützung zu. Es dauerte nicht lange, kam ein Polizeiauto herangebraust. Die beiden Polizisten informierten uns, dass bereits eine Sondereinheit der Kan tonspolizei aufgeboten worden war und in etwa 20 Minuten vor Ort sein werde. Nach deren Ankunft fuhren wir gemeinsam mit den Fahrzeugen zum Aufenthaltsort des gestürzten Mannes. Die Sondereinheit verschaffte sich schnell einen Überblick und da der Mann sich nicht zeigte, plante sie einen raschen Zugriff zum Haus. Kaum im Innern, haben die bewaffneten Polizisten nach uns gerufen, dass der Mann bewusstlos im Korridor lag. Vater und ich haben den Mann auf die Bahre gelegt, fixiert und zum Krankenwagen getragen. Medizinische Massnahmen haben wir vor Ort noch nicht vorgenommen. Der zügige Transport ins Spital stand im Vordergrund. Die Anwesenheit der Poli zei verschaffte uns die Möglichkeit, dass wir im Kantonsspital angemel det und erwartet wurden. Etwas mulmig war uns nach diesem Einsatz schon, und der Gedanke, dass wir unter Beschuss hätten geraten können, beschäftigte uns schon ein wenig. Gewalt an Einsatzorten hat es immer gegeben, doch hat diese in letzter Zeit insbesondere in städtischen Gebieten sehr stark zugenommen. Für das Berner Oberland trifft dies glücklicherweise weniger zu.

Meine erste Station in Interlaken war die Pflegeabteilung, die ich leiten durfte. Mit meiner Oberschwester hatte ich ein gutes Verhältnis, sie hatte Verständnis, dass ich beruflich weiter kommen wollte. Mit ihrer Unter stützung wechselte ich im Spätherbst 1978 meine berufliche Tätigkeit und konnte in der Notfallstation erste Erfahrungen sammeln. Gut zwei einhalb Jahre war ich dort tätig, bevor ich auf die Intensivstation wech selte. Ein ganz besonderes Erlebnis war das grosse «Stedtlifest» 1979 aus Anlass des 700-Jahre-Jubiläums von Unterseen, sofern ich mich richtig erinnere. Jedenfalls war das ein Riesenfest für Jung und Alt und sehr vieles wurde organisiert. Auf dem Gelände bei der unteren Gasse wurde eine Festhütte aufgestellt, deren Zugang über eine extra dafür erstellte Holzbrücke über einen Nebenfluss der Aare erfolgte. Am Samstagabend war ich persönlich in dieser Festhütte und genoss die gute Stimmung. Am nächsten Tag war ich auf der Notfallstation zum Arbeiten eingeplant. Es war ein schöner Sonntag, genau das richtige Wetter für ein so grosses Fest. Am Nachmittag fand ein Konzert einer Volksmusikgruppe statt, was zu einer mehr als guten Stimmung führte. Die Besucher hatten im Zelt längst keinen Platz mehr und die Menschen versammelten sich rund um das Zelt. So auch auf der zuführenden Holzbrücke. Es wurde gesun gen, getanzt und geschaukelt, und die Freude war gross, bis das geschah, was nicht hätte geschehen dürfen: Die Brücke brach ein und alle sich darauf befindlichen Menschen stürzten ins Wasser. Wie uns erzählt wur de, brach Panik und ein Riesengeschrei aus. Diese Brücke führte – wie erwähnt – über einen kleinen, nicht tiefen Nebenfluss der Aare, der keine grosse Flussgeschwindigkeit hatte. Im Spital wurden wir informiert, dass in Kürze viele Patienten bei uns eingeliefert würden und wir uns etwas vorbereiten sollten. In Windeseile telefonierten wir möglichen Kollegin nen und Kollegen und baten sie um Unterstützung. Da es noch keine Natels gab, war der Erfolg bei diesem Wetter sehr beschränkt. Jedoch hatte sich das Unglück sehr schnell herumgesprochen und einige Ärzte und Kolleginnen kamen ohne Aufgebot. In kürzester Zeit erschienen über dreissig Patienten zur Kontrolle bei uns. Lediglich drei Personen waren verletzt, eine davon war unter Wasser getrampelt worden und dem Ertrinken nahe gewesen. Diese ältere Person musste intensiv betreut wer den und sich danach in Spitalpflege begeben, sie erholte sich jedoch rasch. Alle anderen Personen waren nass, hatten kalt oder kleinere Blessuren, die meisten dieser abgestürzten Personen wurden uns zur Kontrolle

zugeführt. Alle sassen im Notfallkorridor und in dem sich weiter hinten befindenden grossen Saal. Sie alle wurden von Ärzten untersucht und konnten das Spital gleichentags wieder verlassen. Im Ganzen mussten drei Patienten stationär aufgenommen werden, eine davon auf der Intensivstation. Es ist mehrmals vorgekommen, dass es mehrere Verletzte gab, immer war schnell freiwilliges Personal ins Spital gekommen und mehrmals hatten wir, anstatt in einem, in zwei oder gar drei Operationssälen arbeiten und Patienten versorgen können. Die Blickschlagzeile am Tag nach diesem Unfall lautete: «30 Menschen stürzten in die wild reissenden Fluten der Aare.» Wäre dem so gewesen, hätte das keinen so guten Aus gang genommen. Da trifft der Spruch «Mit einem blauen Auge davon gekommen» präzis zu.

Im Rettungsdienst gibt es manchmal Situationen, die nachträglich lustig erscheinen mögen. Obwohl es stets um Menschen geht, ist doch ab und zu mal manches etwas kurios. So zum Beispiel an diesem Vormittag mit ten in der Woche, als ich zu einem Verkehrsunfall aufgeboten wurde. Am Abfahrtsort bei der Notfallstation wurden wir informiert, dass es sich um einen Töfflifahrer handelte, der nach einem Sturz bewusstlos am Boden liege. Die Fahrzeit war kurz und am Unfallort sahen wir zwar das Töffli, jedoch keinen verletzten Fahrer. Wir sind ausgestiegen, um Näheres zu erfahren. Ein Passant erklärte uns, dass der Mann im nebenan liegenden Geschäft zu finden sei. Wir schritten durch die Ladentür und dort sass tatsächlich ein Mann mit blutüberströmtem Kopf auf einem Stuhl. Wir versuchten, mit ihm zu sprechen, er wollte jedoch von uns nichts wissen, wir sollten verschwinden, er könne selber weitergehen. Uns stieg ein starker Alkoholgeruch des Verletzten in die Nase, er hatte wohl bereits früh morgens tief ins Glas geschaut und deutlich einen «am Sender». Situationen mit einer Kopfverletzung und Alkoholeinfluss dürfen jedoch nicht unterschätzt werden. Das eine wie das andere kann bedrohlich verlaufen, und beides zusammen erst recht. Ich versuchte, dem Mann klarzu machen, dass er gestürzt war und sich eine grosse Kopfwunde zugezogen hatte. «Schnorr nid so blöd», war umgehend seine Antwort. Wie bei jedem Un fall kam die Polizei dazu, und einer der Polizisten kannte den Mann, for derte diesen auf, jetzt keine Schwierigkeiten zu machen und mit uns ins Spital zu gehen. Hoppla, das zeigte Wirkung, und unser Mann rief laut in den Raum hinaus: «Frölein, zahle!» Der Polizist erklärte ihm, dass schon bezahlt war. Von jetzt an ging alles sehr schnell, gemeinsam torkel ten wir zur Ambulanz und setzten den Mann in den Patientenraum. An seine Tour und seinen Sturz wollte oder konnte er sich nicht erinnern. Kaum in der Notfallstation angekommen, wollte er sich hinlegen und endlich schlafen. Später teilte uns das Personal der Notfallstation mit, dass er in der Zwischenzeit am Kopf genäht worden war, das Röntgen eine Schädelfraktur zeigte und er auf der Intensivstation zur Überwa chung lag.

Es war ein wunderschöner Sommertag. Schon frühmorgens mussten wir auf der Basis der Bohag sein, um noch die letzten Vorbereitungen für die Bergbauernhilfe zu tätigen. Die Rega hatte der Bohag eine Lama für Rettungen zur Verfügung gestellt. Betrieben wurde dieser Helikopter durch das Personal der Bohag, nur das Rettungsmaterial, die Ärzte und ihre Ablösungen sowie ich selber waren durch die Rega angestellt. Sollte es zu einem Rettungsflug für in Not geratene Menschen kommen, wurde alles fallen gelassen und dieser Rettungseinsatz ausgeführt. Nach Ab schluss der Rettung ging der Weg zurück zu den Transportern. Es be gleitete uns nämlich stets ein Transporter mit einem Flughelfer, techni schem Transportmaterial und ein paar Fässern Kerosin zum Nachtanken. An solchen Tagen dauerte es oft zwölf Stunden, bis alle Aufträge erledigt worden waren, und entsprechend müde waren wir abends. Zu diesen Ein sätzen gehörten ebenfalls Tiertransporte von verletzten, akut erkrankten oder toten Kühen auf den Sömmerungsalpen. Diese Tiertransporte liefen unter dem Einsatznamen Contadino. Ehrlich gesagt, waren das nicht meine Lieblingsaufgaben, des Öfteren kamen sie mir vor wie ein Alpen rodeo. Tote Kühe waren mir lieber, weil die weder Angst noch Schmerzen hatten. Ganz schwierig war einmal die Bergung eines Pferdes, das auf einer Holzbrücke eingebrochen war und auf den Eisenträgern lag. Für solche Situationen war der mitfliegende Mechaniker für mich mehr als Gold wert. Die immensen Transporterfahrung dieser Kollegen machten mir so vieles leichter. Andererseits war ich dann etwas mehr auf mich gestellt bei medizinischen Problemen. Für das Pferd nahm das Ganze ein gutes Ende, der Mechaniker bastelte ein «Gstältli», und so konnte es mit einem Lama-Heli der Bohag aus seiner ungemütlichen Lage befreit wer den. An besagtem Sommertag erhielten wir per Funk die Meldung über den möglichen Absturz eines Deltaseglers im Gebiet des Stockhorns in der Nähe von Erlenbach. Noch schnell auftanken, alles Transportmate rial aus dem Helikopter aus- und das mitgeführte Rettungsmaterial ein laden, und ab ging der Flug Richtung Stockhorn. Auf dem Überflug wurde uns mitgeteilt, dass aus dem Tal ein Deltasegler gesehen worden war, der ins Strudeln geraten und dann nicht mehr aufgetaucht war. Es gab nur ungefähre Gebietsangaben, und wir begaben uns auf einen Suchflug. Nach etwa fünfzehnminütigem Suchen sahen wir einen Deltasegler unterhalb eines grossen Felsens im oberen Teil eines auslaufenden Cou-

loirs liegen. Von einem Deltapiloten war weit und breit nichts zu sehen. Unser Pilot machte uns auf die grosse Gefahr aufmerksam, die der Heli kopter für den Segler darstellen konnte, sollte dieser vom Abwind der Rotoren erfasst werden. Nach einem weiteren Überflug der Unfallstelle sollte ich mit so viel Abstand wie nötig aus den genannten Abwindgrün den mit der Winde abgesetzt werden, um mir ein Bild vor Ort zu machen. Wir wussten immer noch nicht, wo sich der Pilot befand. Beim Anflug zu meinem Absetzplatz entdeckten wir etwa 100 Meter unterhalb des Deltaseglers eine liegende Person. Ich wurde wieder hochgezogen, und über Funk wurde mir mitgeteilt, dass ich in der Nähe dieser gesichteten Person abgesetzt werden sollte. Nach einer weiteren geflogenen Schlaufe wurde wiederum das Windenseil ausgefahren, das mich in unmittelbarer Nähe des Verunglückten absetzen würde. Kurz vor meiner Ankunft am Boden richtete sich die Person, aufgeschreckt durch den Helikopterlärm, etwas auf. In diesem Moment wurde durch den Abwind der Notfallschirm des Deltapiloten, der sich unter seinem Kopf befand, erfasst, mit Luft gefüllt und riss den Mann etwa 20 Meter den Abhang hinunter. Mein Windenmann erkannte das Problem sofort und meldete dem Piloten, dass er so fort aufsteigen musste. Genau das, was wir weiter oben hatten vermeiden wollen, war uns jetzt passiert. Mit einem Notschirm hatten wir nicht ge rechnet. Beim nächsten Anflug wurde ich deutlich weiter vom Verun glückten entfernt abgesetzt und konnte problemlos zu ihm gelangen. Der Mann war ansprechbar und als Erstes musste ich ihn vom Notschirm befreien. Er war erheblich verletzt und ich konnte nicht beurteilen, was vor und was nach dem zusätzlichen Absturz entstanden war. Der Mann war jetzt bei Bewusstsein, hatte jedoch keine Ahnung, was hier vor sich ging. Damit stand einmal fest, dass er eine erhebliche Hirnerschütterung hatte. In diesem steilen Gelände und ohne weitere Helfer habe ich auf medizinische Massnahmen verzichtet und eine rasche, möglichst scho nende Horizontalnetzbergung vorbereitet. Dafür brauchte ich etwa zehn Minuten und schon kam die rote Alouette namens FOX FOX , um uns mit der Winde auszufliegen. Am Seil hängend, flogen wir direkt zum Spital Erlenbach, wo wir beide nach ein paar Minuten abgesetzt wurden. Zur weiteren Untersuchung bereiteten wir den Verunglückten für den Transport ins Inselspital vor und flogen ihn direkt nach Bern. Nach der Übergabe im Inselspital führte uns der Weg zum nächsten Materialtrans port.

Ich war im Garten unseres Reiheneinfamilienhauses in Unterseen und spielte mit unseren drei Kindern. Wir hörten einen Helikopter, der sich aus Richtung Gsteigwiler dem Harder (dem Berg) näherte und auf der Seite von Interlaken verschwand. Genau wie ich waren meine Kinder vom Virus Helikopter angesteckt und schauten dem Lama-Helikopter nach. Sehen konnten wir ihn nicht, jedoch war das bekannte Geräusch hörbar. Bald verstummte das Motorengeräusch, und kurz danach klin gelte unser Festnetztelefon. Die Einsatzzentrale rief mich an, ob ich Zeit hätte, um bei einer schwierigen Bergung am Harder mitzuhelfen. Der Helikopter würde mich zu Hause auf der freien Wiese vor den Häusern abholen, es werde eine Windenbergung geben. Rasch machte ich mich mit Bergschuhen und angezogenem Klettergurt bereit. Schon landete das Lama unweit unseres Gartens, ein besonderes Spektakel für alle anwesenden Kinder. Ich bekam von der Besatzung die Information, dass der Arzt vor Ort war und Unterstützung bei der Bergung in sehr steilem Gelände benötigte. Für die Bergung würde die normale Rettungswinde nicht ausreichen, sie müsse deshalb um 20 Meter verlängert werden. Gesagt, getan. Das zusätzliche Seil wurde eingebaut, und ich klinkte mich am anderen Ende ein. Der Helikopter hob vom Boden ab und nach 40 Höhenmetern wurde auch ich sanft in die Luft gehoben und so unter halb des Helikopters an die Unfallstelle geflogen. Wir benötigten die 20 Meter zusätzliches Seil, um in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle abgesetzt werden zu können. Beim Arzt und der Patientin angekommen, haben wir gemeinsam die Erstversorgung fertig gemacht, eine offene Unterschenkelfraktur versorgt und geschient, die Patientin in das Hori zontalnetz verpackt und waren danach bereit für den Abtransport aus dem steilen und bewaldeten Berggelände. Die Patientin war auf dem Bergweg ausgerutscht und gut 50 Meter talwärts durch das Gelände ab geglitten. Über Funk bestellten wir den Helikopter wieder zurück, der in Interlaken zwischengelandet war. Gemeinsam führten wir jetzt die ver längerte Windenbergung durch. Ich stabilisierte das Horizontalnetz beim Einklinken des Arztes und korrigierte das Bergungsnetz ein wenig. Schon hoben die beiden vom Boden ab und entschwanden durch eine Lücke in den Bäumen. Der Flug ging direkt ohne Zwischenlandung zum Landeplatz beim Spital Interlaken. Ein paar Minuten später tauchte der Helikopter wieder bei mir auf, ich klinkte mich am Windenseil ein und die Reise ging zurück zu meinem Haus, wo ich sanft am Boden abgesetzt

wurde. Der Windenoperateur sammelte das Seil ein, bedankte sich bei mir und schon ging der Flug weiter ins Spital. Am Abend rief mich der Arzt an und bedankte sich für die Unterstützung. Er sei sehr froh darü ber gewesen, dass er diese Bergung nicht allein machen musste. Heute stehen in solchen erschwerten Situationen die Rettungsspezialisten He likopter RSH zur Verfügung.

Folgender Rettungseinsatz ist mir ganz speziell in Erinnerung geblieben, nicht zuletzt aus Gründen des Ausrüstungsmangels. Immer und immer wieder hatten wir Einsätze zu bewältigen, bei denen mangelnde Ausrüs tung massgeblich mitbeteiligt war. Zum Beispiel mangelhaftes Schuhwerk auf Bergwegen, was zu einem Misstritt oder gar zu einem Absturz führen konnte. So geschah es auf dem Hüttenweg zur Glecksteinhütte. Ein Bergwanderer war in einfachen Turnschuhen auf dem Rückweg von einer Wanderung, als er bei der Enge oberhalb der alten Bergstation des Wetterhornaufzuges ausrutschte und einige hundert Meter in die Tiefe stürzte. Wir konnten nur noch den leblosen Körper bergen und ins Tal fliegen. Wanderer sind häufig ohne Schutzausrüstung im Gebirge unter wegs und werden dabei von einem Wetterwechsel überrascht. Schluss endlich führt das zu Such- und Evakuationsflügen für erschöpfte und unterkühlte Bergwanderer. So wurden wir an einem heissen Juli-Som mertag zum Absturz eines Kindes gerufen. Ort und Lage war nicht genau klar, jedoch wussten wir, auf welchem Bergweg sich der Unfall ereignet hatte. Kaum im Gebiet angekommen, fiel uns eine Familie auf, die wild gestikulierte und in die Tiefe zeigte. Der Pilot flog eine Kurve und beim nächsten Anflug sahen wir einen kleinen Körper in einer unzugänglichen Geröllhalde liegen. Sofort war uns klar, dass wir eine Windenbergung machen mussten und es wahrscheinlich nicht so gut aussah. In der Nähe der Familie konnten wir landen und uns für die Windenaktion vorberei ten. Die Eltern des Kindes kamen zu uns und ihre erste Frage war, ob ich der Arzt sei. In dieser Situation brachte ich es nicht über die Lippen, den besorgten Eltern zu sagen, dass ich nicht Arzt, sondern «nur» Narkose pfleger war. Ihre Tochter sei acht Jahre alt und vorausgerannt, dann gestolpert oder ausgerutscht und in der Tiefe verschwunden. Ich konnte ihnen mitteilen, dass wir ihr Kind gesehen hatte und ich so rasch wie möglich mit der Helikopterwinde in seiner Nähe abgesetzt würde. Der Pilot liess die Maschine laufen, der Windenmann machte letzte Vorberei tungen und ich zog meinen Klettergurt an. Schon hob der Heli wieder vom Boden ab und wir näherten uns in einer langen Kurve dem Fundort. Der Pilot gab das Okay für das Ausfahren der Rettungswinde und so wurde ich mit 20 Metern Seillänge unweit des Mädchens abgesetzt. Der Helikopter flog rückwärts vom Couloir weg, damit ich nicht durch Steinschlag des Rotorwindes gefährdet wurde. In der Luft warteten meine Kollegen auf meine Situationseinschätzung. Nach kurzem felsigem Weg

erreichte ich die Stelle, wo das Mädchen liegen geblieben war. Leider musste ich feststellen, dass jede Hilfe zu spät kam. Die schweren Verlet zungen hatten zum sofortigen Tod geführt, das Mädchen hatte keine Überlebenschance gehabt. Über Funk meldete ich meiner Crew den Status und dass sie mich wieder abholen sollten. Zurück bei den Eltern lag es an mir, ihnen die traurige Botschaft zu überbringen und sie über den Tod ihrer Tochter zu informieren. Das sind immer sehr schwere Momen te für alle Retter, ob Mediziner oder Polizeiangehörige, die unvergessen bleiben. Meine Kollegen waren in der Zwischenzeit ins Tal geflogen, um einen Polizisten an den Unfallort zu bringen, damit dieser sich ein Bild über den Unfallhergang und die örtlichen Verhältnisse machen konnte. Solche Unfälle müssen abgeklärt werden, nicht zuletzt aus rechtlichen Gründen. Die Familie wurde ins Tal geflogen, um dort weiter betreut zu werden. Uns blieb die traurige Aufgabe, das Mädchen zu bergen und ebenfalls ins Tal zu bringen. Das Mädchen war nicht bergtauglich ge kleidet, trug kurze Turnhosen, ein Trägershirt und abgelaufene Turn schuhe. Die Eltern hingegen verfügten über eine Topausrüstung mit schweren Bergschuhen. Die genaue Unfallursache konnte nicht geklärt werden, jedoch musste von einem Ausrutschen an einer ungünstigen Stelle ausgegangen werden. Wortlos flogen wir nach der Übergabe der sterb lichen Überreste zurück nach Gsteigwiler. Das ganze Rega-Team hing seinen Gedanken nach und jeder versuchte, auf seine persönliche Weise mit dem Erlebten fertig zu werden – waren wir doch alle auch Familien väter.

Mitte der achtziger Jahre erlebten wir eine ganz neue Problematik, die einige meiner ärztlichen Luftretter mit mir teilten. An einem meiner Diensttage in der Arztfunktion bei der Rega wurden wir zu einem Berg unfall im Sustengebiet gerufen. Mit Unterstützung des SAC konnte der schwerverletzte Bergsteiger ausgeflogen werden, und wir wollten ihn nach der Erstversorgung vor Ort unter manueller Beatmung ins Insel spital transportieren. Wie üblich gaben wir per Funk die Anmeldung an die Einsatzleitung weiter, welche das Zielspital informierte. Kurz vor Bern wurden wir darüber informiert, dass wir unseren Patienten nicht ins Inselspital bringen konnten, da dort keine Kapazitäten vorhanden waren. Wir sollten auf weitere Anweisungen warten. So drehten wir Kurve um Kurve, ohne zu wissen, wo wir unser schwerverletztes Opfer schlussendlich übergeben sollten. Es kamen das Lausanner Chuv (Centre hospitalier universitaire vaudois), das Kantonsspital Aarau oder die Universitätsspitäler Basel und Zürich in Frage. Minute um Minute verging, bis wir die Zusage erhielten, den Patienten nach Aarau zu fliegen. Man würde uns dort erwarten. Schlussendlich mussten wir unseren Ver letzten mit beinahe einer Stunde Verspätung in besorgniserregendem Zustand den Ärzten in Aarau übergeben. Für mich als «Nicht-Arzt» war es eine besondere Belastung, mit dem Gedanken umzugehen, den Pati enten nicht rechtzeitig in ein Spital bringen zu können. Ähnliche Flüge erlebten auch andere Basisärzte bei uns im Berner Oberland und einer unserer Anästhesieärzte, der in einem Jobsharing bei uns und der Rega arbeitete. Es ergab sich, dass diese Situation im Gespräch mit unserem Chefarzt und Nationalrat Dr. Paul Günter thematisiert wurde. Er ver sicherte uns, der Sache politisch auf den Grund zu gehen. Durch eine politisch indizierte Untersuchung wurden die Abläufe im Inselspital ge nauer angeschaut und ergründet, wie solche Abweisungen entstehen konnten. Es stellte sich heraus, dass die Entscheidung an unterster Stelle gefällt worden war und darauf beruhte, dass keine Intensivbetten zur Verfügung gestanden hatten. Dies wiederum wurde mit den damals be ginnenden Lebertransplantationen begründet, weil eine solche Operati on bis zu vier Intensivbetten benötigte. Es wären also für die Erstversorgung genügend Kapazitäten vorhanden gewesen, ein Intensivpflegebett hatte aber nicht gewährleistet werden können. Vieles wurde danach neu organisiert und es ergab sich die Weisung, dass das Inselspital alle Patien ten für die Erstversorgung aufnehmen musste, mit der Option, sie allen-