Da Arsenale militare a fucina di uomini

Non si può guardare al futuro senza aver presente con chiarezza il nostro passato, specie in un 'era di eccezionali mutamenti come quella attuale, sospesa tra un millennio e l 'altro. E ciò che siamo diventati oggi, grazie alla nostra storia e alla nostra vocazione alla modernità, lo vogliamo far conoscere a più persone possibili. Queste riflessioni stanno alla base della mia iniziativa di pubblicare un nuovo volume dedicato alla Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell'Esercito di cui ho l'onore di essere stato il Comandante. In questi anni alla guida del più alto Istituto di Formazione dell'Esercito Italiano, ho vissuto con tutto il personale, il corpo docente e gli Ufficiali frequentatori, la rapida evoluzione della nostra Forza Armata ed il suo sfo rzo per adeguarsi ai mutati scenari internazionali. Dall'apertura al personale femminile alla fine della leva, dall ' impegno dell'Italia nelle missioni ali 'estero agli studi sempre più specializzati nel peacekeeping, il nostro Istituto ha saputo prontamente rispondere in modo propositivo alle esigenze dei tempi. E, più di tutto, la Scuola ha recepito la volontà della Forza Armata di aprirsi maggiormente verso il mondo civile e farsi meglio conoscere a!l'esterno. Già da alcuni anni i nostri corsi di Laurea in Scienze Strategiche sono frequentati anche da studenti civili, mentre i saloni del Palazzo di via Arsenale ospitano spesso convegni, cerimonie pubbliche e conferenze di alto livello. Personalmente ho inoltre voluto l 'apertura alle visite gujdate della splendida s trurtma realizzata dall'architetto De Vincenti, su un primo progetto dello Juvarra, per inserire Palazzo Arsenale nel percorso tmistico museale torinese. Dispiace infatti constatare che una realtà così importante per la città di Torino, con cui ha vissuto in simbiosi per oltre due secoli, e per il nostro stesso Paese, sia ancora poco conosciuta. Fortunatamente, però, da più parti arrivano forti e frequenti segnali di un rinnovato interesse per un reciproco scambio.

A questo punto era necessario proporre un volume aggiornato che potesse, con linguaggio scorrevole e accessibile ai più, raccontare la storia della nostra scuola, sottolineare la sua importanza nella crescita della società civile, industriale e culturale della Torino sabauda prima e dell ' Italia Unita poi, descrivendo anche in modo affascinante la sua architettura e le storie degli uomini che di qui sono passati. Lo scopo è stato raggiunto con la presente pubblicazione che, oltre a un'avvincente excursus nella storia e nella tradizione, getta anche un ampio sguardo sull'attualità dei corsi proposti dalla Scuola, Istituto ali 'avanguardia per le sue stmtture e le discipline atte alla formazione degli Ufficiali dell'Esercito Italiano e dei civili impegnati nelle operazioni di pace nelle aree di crisì.

Per questo ringrazio la dottoressa Angela Calvini, giorna l ista e Capitano della Riserva

Selezionata , cui ho affidato la stesura del presente volume. Aggiungo i miei ringraziamenti ai Tesponsabili della Biblioteca ed a tutti i miei collaboratori.

C opera è dedicata a tutte le generazioni di Ufficiali che qui si sono formate nella cultura e nello spirito , per poi contribuire con il proprio operato ed anche con la propria vita al bene della Patria.

Il mio augurio personale è che questo libro possa essere un valido strumento di conoscenza del nostro Istituto, ma anche un motivo di orgoglio per il corpo docente, i frequentatori, Ufficiali e civili, e per lo stesso Esercito Italiano.

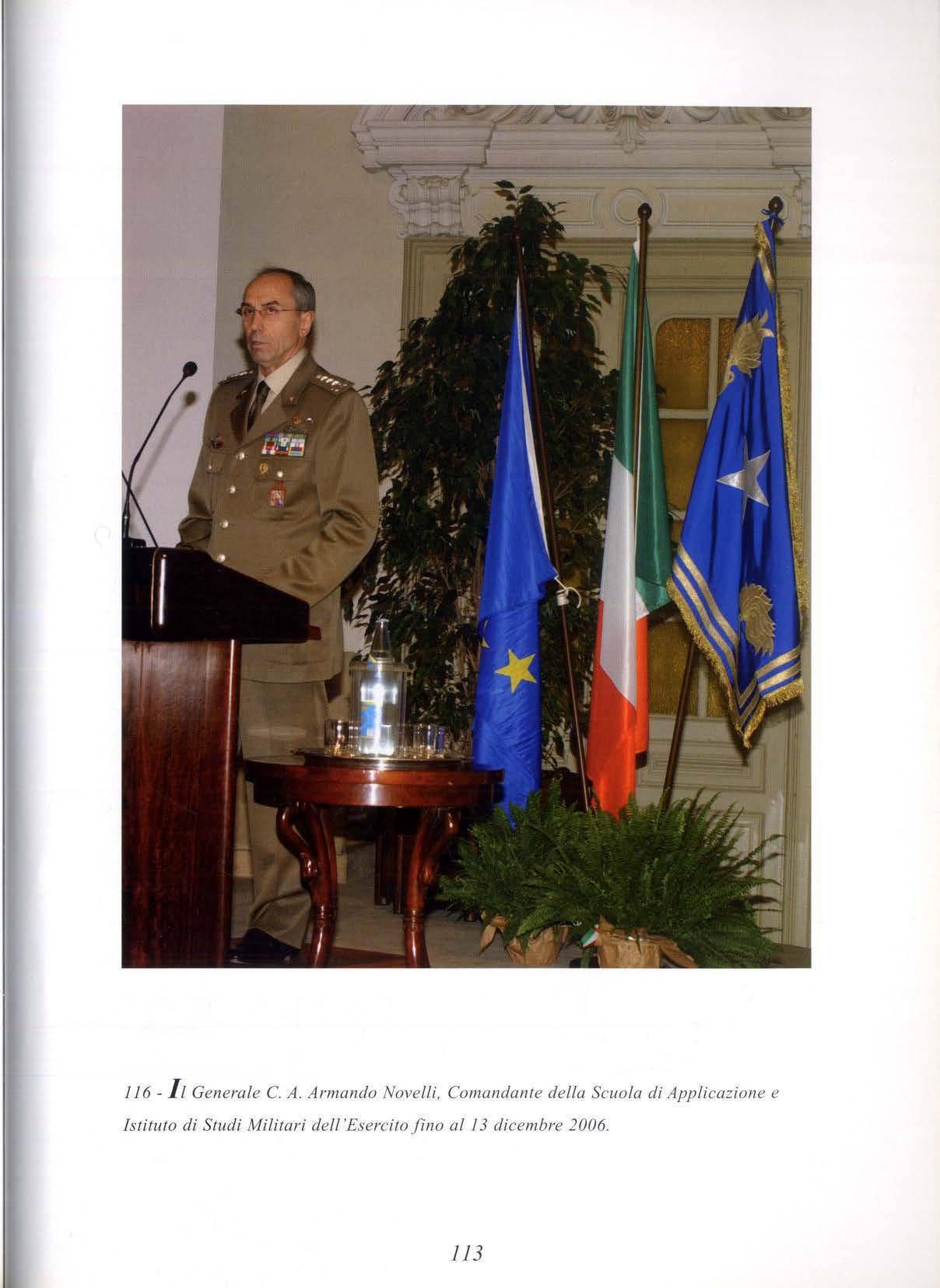

Geu. C.A A rm a ndo N ovelli

65° Co m a n da nte d ella S cu ola d i A pp lic az io n e e I s tituto di S tu di M ilita ri del/'Esercito

l -A pagina V!, la statua di Santa Barbara, protettrice delle Armate.

2 -S opra, il Generale C. A. Armando Novelli, Comandante fino al dicembre 2006 della Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari del! 'Esercito di Torino.

3 - A pagina IX, la Bandiera d'Istituto all'interno della Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell'Esercito di via Arsenale 22 , a Torino.

Torino è una città dal fascino mistetioso e austero, la cui bellezza per troppi anni è stata appannata dalle sue primarie esigenze industriali. Ma oggi con orgoglio la città rialza la testa, scuote di dosso la sua polvere grigia e si impegna a far risplendere i tàsti del passato, puntando sulle proprie ricchezze di arte, storia e cultura. Una straordinaria coincidenza ha voluto che contemporaneamente anche l 'Esercito Italiano, in fase di profondo rinnovamento , cercasse la strada di un nuovo dialogo con il mondo civile attraverso la valorizzazione delle proprie risorse. Una di queste è , apptmto, la Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell'Esercito di Torino, un luogo di formazione unico nel panorama italiano, sia per l'eccellenza dei corsi, sia per l'importanza della sua storia e della sua sede.

E' stato il Generale C .A. Armando Novelli, Comandante della Scuola, ad avere la bella intuizione e la ferma volontà di far meglio conoscere al pubblico le attività dell'Istituto e le meraviglie artistiche nascoste di Palazzo Arsenale, aprendolo per la prima volta alle visite guidate e promuovendo un volume aggiornato su di esso. Devo quindi ringraziare il Generale Novelli per avermi affidato l'incarico di scrivere il libro ufficiale della Scuola, allo scopo d i redigere l'opera completa che ne descrivesse gli eventi dalla sua fondazione ai giorni nostri. Lavoro che ho svolto con passione personale, avendo avuto la fortuna di frequentare nel 2004 in questa sede il lV Corso per gli Ufficiali della Riserva Selezionata.

Mi sono così avventurata, col determinante supporto dei responsabili della Biblioteca dell'istituto, in un viaggio esaltante attraverso la storia sabauda e italiana, riscoprendo il ruolo centrale della Scuola, sia dal punto di vista militare, che da quello industriale e intellettuale. Un altro capitolo importante de l libro riguarda la descrizione dell'architettura di Palazzo Arsenale e la catalogazione delle sue opere d'arte, sala per sala. Ma la Scuola oggi è proiettata verso il futuro del peacekeeping internazionale. Non poteva quindi mancare una parte descrittiva dei corsi (aperti anche a studenti civili) che formano i nuovi Comandanti dell'Esercito Italiano, attraverso lezioni supportate dalle tecnologie e dagli studi più avanzati nel campo del mantenimento della pace. li mio tentativo è stato quello di disegnare un panorama il più aggiornato possibile, mettendo la mia esperienza di giornalista al servizio di un testo scorrevole e accessibile a tutti.

Un mio ringraziamento particolare va anche a Vasco Vi chi e Domenico Zambrano, autori deU 'interessantissimo volume "La Scuola di Applicazione: la storia e la sede", pubblicato nell993 e in ristampa nel 2002, pietra miliare tra le numerose pubblicazioni relative alla Scuola, da cui ho attinto indispensabili e approfondite informazioni per la realizzazione di questo lavoro.

Durante la lavorazione del libro dinanzi a me ho sempre avuto fermo un riferimento, la memo-

ria di mio padre, il Generale di Divisione Enrico Calvini, cui personalmente dedico questo scri tto . A lui , già frequentatore della Scuola di Applicazione di Fanteria di Parma (decorata di Medaglia d'Argento al Valor Militare per i fatti dell'8 settembre 1943) e internato militare nei lager nazisti, debbo l'amore per valori come fedeltà alla Patria, rispetto per il dovere e difesa dei diritti dei più deboli. Valori se nza tempo , nonostante i tempi tentino di dimostrare il contrario.

Angela Ca / vini

Angela Ca / vini

Oltre duecentocinquant'anni di storia, dalla grande tradizione sabauda alle nuove frontiere del peacekeeping internazionale. La Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell ' Esercito di Torino, oggi è l'unico Istituto di studi superiori militari della Forza Armata al quale competono la formazione e qualificazione di base e la qualificazione superiore di tutti gli Ufficiali dell'Esercito Italiano. Anche la formazione degli Ufficiali a Nomina Diretta, del Ruolo Speciale e della Riserva Selezionata, entra nelle competenze d eli 'Istituto. In tale ampiezza di offerta formativa, si pone come punto di riferimento di eccellenza accademica nel panorama nazionale e non solo. La recente rifonna delle Forze Annate italiane, in linea col mutamento degli scenari globali , ha posto come obiettivo primario la creazione di professionisti in grado di assicurare la pace nei luoghi più lontani e difficili. In questo la Scuola di Applicazione di Torino, grazie alla relazione sempre più stretta con le università e il mondo civile, da Istituto a carattere prevalentemente tecnico ha virato verso un approfondimento nel settore delle Scienze strategiche. Una serie di nuovi corsi specializzati mettono quindi a disposizione dei frequentatori le più moderne tecnologie, una visione geopolitica a largo raggio e al passo con i tempi, tenendo comunque ben presenti i valori morali , spirituali e patriottici su cui si basa lo stesso Esercito Italiano. La capacità e il prestigio dell ' Istituto affondano le loro radici in una solida tradizione ancorata alla nascita dello Stato Sabaudo e ad un rapporto di proficuo scambio con la città di Torino che trova nel Palazzo dell'Arsenale, voluto nel 1736 da Re Carlo Emanuele Ili , il suo imponente testimone: elegante opera architettonica e moderna fabbrica d ' artiglieria, scuola militare prima nel suo genere in Europa e laboratorio scientifico. Tutto nasceva dal rafforzarsi dell'indipendenza del neonato Stato Sabaudo che portava alla realizzazione di un primo arsenale nel XVl secolo e di due scuole militari: la Regia Accademia nel 1678 e le Regie Scuole Teoriche e Pratiche di Artiglieria e Fortificazione nel 1739. Da queste basi ebbe sviluppo il progresso scientifico e tecnico della stessa città: l'Arsenale formava in egual misura operai specializzati nella manifattura dei metalli e rampolli delle più importanti casate europee attirati dall'eccellenza degli studi. Da una parte la sua fabbrica contribuiva in modo determinante allo sviluppo dell'industria metallurgica e meccanica torinese e, di conseguenza, italiana (una parte dei suoi operai specializzati transitarono nel 1899 nella neonata FIAT). Dall'altra Je sue scuole davano alle stampe manuali scientifici adottati neg l i istituti militari russ] , francesi , prussiani e portoghesi mentre il suo corpo insegnante costituiva il nucleo fondatore della Reale Accademia delle Scienze. Tanti i nomi di spicco che hanno contribuito alla fama dell'istituzione torinese, nelle sue molteplici fasi di vita. Tra i docenti, si distinguono scienziati e intellettuali

5- L a 'Sala del Plastico ' ospita un modellino in scala dell'edificio.

come Lagrange, Saluzzo, Plana, Menabrea, Bertola, Cavalli , Burzio mentre tra i tanti allievi, ben 29 (tra cui Cavour) furono Ministri del Regno di Sardegna e altri 29 vennero nominati Ministri del Regno d ' Italia. Tra gli altri allievi de li 'Istituto figurano i grandi Generali delle due Guerre:

Lamannora, Cadorna, Diaz, Badoglio, il beato Fàa di Bruno, il pioniere dell'aeronautica forlanini e lo scrittore Perrucchetti (ideatore degli alpini).

La Grande Storia passa quindi , in un viaggio affascinante e drammatico, attraverso le splendide mura del Palazzo, nelle vicende degli uomini che qui vennero educati ad alti ideali e a un generoso spirito di sacrificio. Uomini che diedero il loro contributo personale all ' Unità d'Italia, alla Prima e alla Seconda Guerra Mondiale, alla Resistenza (dai valorosi fatti della Scuola di Applicazione di Parma, alla silenziosa sofferenza degli internati militari), sino alla ricostruzione dello Stato italiano nel dopoguerra e all'affermazione della credibilità delle nostre Forze in missione all'estero per sostenere la ricostruzione dei paesi ed il ritorno della pace. Sono oltre 5000 i caduti della Scuola , dalle Guerre d'Indipendenza a oggi.

Pace è la parola chiave di questi tempi tormentati, la parola che non a caso l' indimenticato Papa

Giovanni Paolo II ha usato nel benedire i giovani Ufficiali in occasione della sua visita del 1988 alla Scuola di Applicazione: "Siate convinti di svolgere un compito di pace". Un invito che oggi più che mai è realtà.

con circa 1300 Ufficiali frequentatori ogni anno, un centinaio di studenti civili, 118 professori universitari e 30 docenti militari che insegnano oltre l 00 materie universitarie e 28 materie militari di carattere tecnico-professionale, la Scuola di Applicazione c Istituto di Studi Militari de Il 'Esercito si è affermata negli ultimi anni come uno dci poli di da trici di eccellenza nel panorama italiano e come un nuovo centro culturale di prestigio per la città di Torino.

Tnnanzitutto la Scuola è l'unico Istituto al quale competono la fonnazione, la qualificazione di base e la qualificazione superiore di n1tti gli Ufficiali dell'Esercito Italiano. La formazione degli Ufficiali in servizio permanente avviene presso l'Accademia Militare di Modena per i primi due anni e, successivamente, presso la Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell'Esercito. Ma, a partire dal 2000, questa ha ampliato le sue competenze c rafforzato la sua importanza nell'ambito della riforma dell'area scolastico-addestrativa della Fol7a Armata. I principali traguardi sono stati il riconoscimento del titolo di laurea, una più stretta collaborazione con gli atenei italiani, in special modo torinesi. l'apertura agli studenti civili, la nascita di nuovi corsi, il trasferimento a Torino del Corso di Stato Maggiore dalla Scuola di Guerra di Civitavecchia. Ecco in sintesi il panorama dei corsi che attualmente si svolgono alla Scuola c le loro finalità.

Come tutte le scuole militari, anche la Scuola di Applicazione è soprattutto una palestra formativa per i giovani futuri Comandanti, in cui il perseguimento delle capacità di leadership avviene attraverso i tradizionali metodi che caratterizzano da sempre la formazione di un soldato destinato ad incarichi di comando:

- fortificazione del carattere;

- insegnamento della disciplina militare;

- costruzione del senso di appartenenza all'organizzazione militare;

- condivisione dei valori posti a base del progetto.

Para ll elamente agli studi universitari e militari la Scuola persegue il non meno importante compito di "costruire" Comandanti capaci di svolgere in maniera corretta ed efficace il governo del personale e di esercitare al meglio le tre autorità componenti la leadership:

- l'autorità funzionale , intesa come prestigio derivante dal livello culturale e dalle capacità tecnico professionali acquisite ;

-l'autorità is tituzionale, intesa come competenza a s volgere l'incarico ricoperto;

- l ' autorità personale, la più importante, che deriva dall'ascendente personale o addirittura dal carisma e quindi basata sul possesso, non necessariamente innato, ma anche sviluppato con la forza di volontà, di emergenti doti di carattere.

Il programma di studi si divide in tre grandi aree formative. Qualificazione e formazion e di base. (Sottotenente e Tenente). Fonnazione culturale con il conseguimento della Laurea in Scienze Strategiche per gli Ufficiali delle Varie Anni , de1l ' Arma Trasporti e Materiali e del Corpo di Amministrazione e Comm issariato, della Laurea in Ingegneria per gli Ufficiali del Corpo degli Ingegneri dell ' Esercito. Per tutt i gli Ufficia li la qualificazione professionale con lo sviluppo della capacità di operare quale Comandante di plotone e Vice Comandante di compagnia.

Altri Corsi. Per Ufficiali del Ruolo Speciale, reclutati tra il personale proveniente dagli Ufficiali di Complemento , ora Fem1a Prefissata, dai Sottufficiali , per Ufficiali appartenenti alla Riserva Selezionata delle Forze di Completamento , reclutati tra i professionisti civili in possesso di particolari competenze assenti nella Forza Armata o disponib ili in misura insufficiente rispetto alle esigenze e Ufficia li reclutati con Nomina Diretta tra i giovani laureati in Ingegneria. Qualificazione superiore (Capitano , Maggiore , Tenente Co lonnello). Preparazione per l ' impiego nell ' ambito degli Stati Maggiori dei Comandi terrestri naziona.li e internazionali attraverso il Master di III ive ll o in Scienze Strategiche. Tre Ufficia li l'anno sono ammessi alla frequenza del Dottorato di ricerca multidisciplinare in Scienze Strategiche.

1 corsi tmiversitari sono regolati da convenzioni stip ul ate tra la Scuola di Applicazione e istituto di Studi Militari dell'Esercito, l'Accademia Militare di Modena e l'Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino, l 'Universit à degli Studi di Modena e Reggio Emilia e sono aperti alla frequenza di st11denti civili. L'iter formativo p revede il conseguimento della Laurea al termine del terzo anno e la Laurea Magistra le al termine del quinto anno. 11 Corso di Laurea in

Scienze Strategiche coinvolge quindi non solo varie università, ma anche diverse facoltà: Scienze Matematiche, Fisiche e Natural i, Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche e I ngegneria. Completano l'offerta formativa il Master di II livello in Scienze Strategiche e il Dottoraro multidisciplinare in Scienze Strategiche. [n media gli iscritti al Corso di Laurea in Scienze Strategiche sono 600 Ufficiali e 150 civili mentre annualmente gli studenti che conseguono la

laurea sono circa 200. Il Mastcr è frequentato da 300 tra Ufficiali e studenti civili mentre il Dottorato di ricerca, attivato annualmente, vede 7 frequentatori (3 Ufficiali de signati dallo Stato Maggiore dell'Esercito c, tramite concorso, 4 concorrenti estemj) di cui 2 con borsa di studio offerta da lla Farla Armata.

La urea in Scie nze Strategic he. Il nuovo corso di studi, avviato nell'anno accademico 1999/2000, intende conferire agli Ufficiali dell'E sercito una preparazione univers itaria ed una specifica formazione professionale che tenga conto dei nuovi scena ri internazionali e delle moderne esigenze di impiego delle Forze Armate. Si tende a formare quindi professionisti militari capaci di operare nei reparti di impiego in ambito nazionale e interna7.ionalc, con incarichi di comando e giuridico amministrativi.

Laurea Tre sono i percorsi didattici per quanto r iguarda il triennio de l corso: politico organizzativo (riservato agli Ufficiali di Fanteria. Cavalleria, Artiglieria) che fornisce le conoscenze relative alle grandi organi7.zazioni complesse; tecnico (riservato agli Ufficiali delle armi Genio, Trasmissioni, Trasporti c Materiali) focalizzato sulle nuove tecnologie; amministrativo (per gli Ufficiali del corpo di Amministrazione e Commi ssariato) che forma Ufficiali esperti nel diritto e nelle procedure amministrative.

Laurea Ma gistra le. Il ciclo che si conclude al quinto anno prevede cinque differenti lauree in Scienze Strategiche Politico Organizzative. dei Sistemi lnfrastrutturali, delle Telecomunicazioni.

Logistiche, Economico Amministrative.

Durante il corso viene data primaria importan7a all'insegnamento della lingua inglese e di una seconda lingua a scelta tra francese, tedesco. spagnolo, portoghese. A integrazione del percorso di studj viene effettuato un corso intensivo lingui stico (complessivamente di 500 ore) che può prevedere una fase all'estero, un corso tecnico applicativo, momenti di addestramento presso aree addestrative della penisola e un tirocinio pratico presso le unità operative. Mas te r di ll li ve llo in Scienze Stra tegiche. Durala un anno. Si tratta di uno dci più elevati livelli di specializzazìonc nell'ambito dell'Esercito, diretto a formare Ufficiali già esperti e si articola in due corsi.

C ors o di Sta to Magg io r e. Obbligatorio per tutli i Capitani. A carattere tecnico-professionale prepara il personale ad operare nell'ambito degli Stati Maggiori delle Grandi Unità Elementari o Forze multinazionali di livello Brigata in operazioni di guerra o di mantenimento della pace, nonché a conseguire le capacità professionali necessarie a coordinare l'impiego delle risorse o ad utilizzare strumenti comunicativi e tecniche di /eadership.

C orso pluritcmati co Aperto, su base volontaria, agli Ufficiali laureati che hanno frequentato il Corso di Stato Maggiore e ai civili. A carattere prevalentemente universitario, intende far acquisire ai frequentatori la capacità di valutare gli influssi delle situazioni socio-economiche sulla pianificazione c la condotta delle operazioni militari, la preparazione per operare nell'ambito

degli organi di vertice della Forza Armata, nazionali e multinazionali e la formazione necessaria all'insegnamento e al coordinamento didattico presso gli Istituti militari di formazione. li corso si sviluppa intorno a 5 aree di insegnamento (Gestione strategica delle risorse, Strategia operativa, Geografia antropolog ica, economica e politica, Strategia politica e Strategia economica), ha carattere universitario e si avvale prevalentemente di docenti dell'Ateneo torinese e di Ufficiali già Comandanti di contingenti multinazionali in missioni di pace.

Dottorato di ri cerca multidi sciplin are in S cienze Strat eg ic h e. A partire dali 'anno accademico 2003-2004 è stato attivato, sempre in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, un corso triennale di Dottorato di Ricerca. Lo scopo è quello di formare ricercatori in grado di condmre studi e approfo ndimenti sulle linee di tendenza nel campo strategico-mi lita re.

C o r so per Ufficiali a No mina Diretta Corsi per Ufficiali del Corpo Ingegneri reclutati tra personale civile già in possesso di laurea magistrale. Tali corsi della durata di circa 9 mesi si prefig-

gono lo scopo di conferire un'adeguata preparazione professionale come Ufficiali in Servizio Permanente.

C ors o pe r U fficiali d e l Ruol o S pecia l e. Durata 16 settimane , delle quali 8 svolte in Torino e le rimanenti presso le Scuole d'Arma e di Specialità. Lo frequentano coloro che, già in servizio in qualità di Sottufficiali o provenienti dal mondo civile perché Ufficiali di Complemento, ora Ferma Prefissata, in congedo, risultano vincitori di uno specifico concorso. L'obiettivo è far acquisire conoscenze sulle procedure operative in diversi scenari di impiego e di saper gestire le problematiche logistico-amministrative a livello reparto.

C orso p er Uffi ciali d eUa Ri se r va S el ezionata Durata l mese. Corso nato nel 2003 allo scopo di fornire la formazione di base teorica e pratica per il personale deile Forze di Completamento della Riserva Selezionata, volontari laureati prove1ùenti dal mondo del professionismo (medici, architetti, giornalisti, ingegneri , ar·cheologi, informatici, interpreti, etc.) che possono non aver mai prestato servizio militare.

TJ mutamento degli scenari internazionali degli ultimi anni ha portato ad una sempre maggiore collaborazione all'interno delle strutture militari stesse e fra queste e il mondo civile. In particolare sono nate alcune nuove specializzazioni di altissimo profilo nel settore delle operazioni di ricostruzione e di supporto alla pace nelle aree di crisi che vedono protagonista la Scuola di Applicazione e istituto di Studi Militari dell'Esercito di Torino. Questa è uno dei tre soggetti che costituiscono il cosiddetto Polo di Eccellenza per le post-conflict operations, una struttura che opera in sinergia nel settore dello studio e della ricerca per ciò che riguarda la ricostruzione nelle zone devastate dalla guerra e in quello della specializzazione del personale militare e civile destinato a operare sul campo. Il Polo di Eccellenza è costituito dal Centro Studi per le "Post Conflict Operations" dj Torino , il ClMIC Group South di Motta di Livenza, V icenza (destinato allo sviluppo delle capacità nell'ambito del la cooperazione civile- militare) ed il Cent ro di Addestramento alle "Crisis Response Operations" (CRO) di Cesano, Roma (che ha il compito di uniforn1are l'addestramento e perfezionare la dottrina).

n Centro Studi " Post Conflict Operations" (CS P C O) ha sede a Pa lazzo Simoni itJ corso Matteotti 18. 11 Cenh·o, o ltre a svo lgere il ruolo di coordinamento culturale degli altri Enti che costituiscono il Polo , è responsabile della ricerca e del la formazione nell'ambito del post-conflict. Quindi il suo ruolo è fondamentale nello sviluppo della dottrina ne l settore della ricostruzione e le sue analisi offrono un contributo essenziale al miglioramento della formazione del personale e delle capacità del la Forza Annata, fornendo ino ltre indirizzi preziosi per la p ianificazione della Difesa. 11 Centro Studi svolge anche un 'attività didattica specializzata tramite corsi rivo! -

l 2 - C onclusione del Corso di Post Conjlict Rebuilding Management.

l 3 - I ngresso del Palazzo Simoni in Corso Matteofli 18, a Torino

14- A ula 'Lì Gobbi': ospita 300 frequentatori e dispone di impianti multimediali.

15 - L a Palestra, per le atti1·ità di poten;;iamento muscolare.

16 - A nche le lingue straniere fanno parte della formazione degli Ufficiali; a lato. l 'Au la Lingue attrezzata per impartire lezioni con supporti audiovisivi.

ti a dirigenti civili e militari, italiani e stranieri , al fine di migliorare le capacità operative dei singo li e la conoscenza reciproca delle rispettive competenze operative. Difatti il Centro mantiene collegamenti con gli altri centri simili operanti in ambito Nato e non, con altre Forze Armate, con Università nazionali ed estere, nonché dipartimenti, uffici e agenzie delle Nazioni Unite. Nel 2005 è stato svolto il primo Corso in "Post Conjlict Rebuilding Management" indirizzato ad Alti UITiciali e dirigenti civili, appartenenti al Ministero della Difesa, al Ministero degli Affari Esteri, al Ministero delle Attività produttive, ad Organizzazioni internazionali quali ONU, NATO, OSCE e alle ONG nazionali e straniere, compresi i Paesi delle aree strategiche del Mediterraneo. Lo scopo è quello di completare la preparazione tecnico / professionale legata alle operazioni di stabilizzazione e ricostruzion e nelle aree di crisi (dal ripristino delle normali condizioni di vita, alla sa lvaguardia dei diritti umani) e sviluppare la c ultura della cooperazione tra diversi soggetti pubblici e privati, militari e c ivili. L'altissimo livello degli studi è garantito dai docenti che provengono da atenei quali l 'Università degli Studi di Torino, l'Università "La Sapienza" di Roma, l'Università "Roma tre", l'Università di Cassino, e dalle organizzazioni internazionali quali I' ONU, l 'UNIONE EUROPEA, la NATO, l'OCSE In oltre il corso si avvale dell'apporto di insegnanti militari, perlopiù Comandanti di contingenti multinazionali che hanno operato fuori area.

L'incremento dei compiti ha comportato per l'Istituto l'acquisizione e la ristrutturazione di nuovi complessi. Attualmente la Scuola di Applicazione può usufruire di ben 5 diverse infrastrutture dove svolgere le proprie funzioni didattiche e addestrative, passando dagli studi universitari all'utilizzo delle tecnologie più avanzate e allo sport.

La struttura principale è il Pala zzo dell'Arsenale, sede storica dell'Istituto e opera architettonica di notevole pregio edificata a paJtire dal 1739 nel rione S. Barbara della "città nuova". TI palazzo ospita, oltre al Comando, anc he le principali strutture didattiche ovc si svo lgono le le zio ni unive rsi tarie e tecnico-professionali per i corsi di formazione. Le aule e i laboratori sono 49, realizzati secondo i più moderni criteri di funzionalità, tra cui un'Aula Magna da 400 posti. Le aule sono dedicate agli allievi della Scuola caduti nel compimen to del loro dovere. Tra i vari laboratori spiccano quello di chimica c tecno logia dei materia li , quello dj fisica dei dispo s itivi elettronici, l'aula Sagat (sistema di automazione dell'artiglieria terrestre), l'aula dei materiali del genio. inoltre 3 laboratori per un totale di 96 posti sono destinati all'insegnamento dell' I nformatica. Particolare attenzione viene destinata all'insegnamento delle lingu e straniere con 4 laboratori

linguistici (totale l 04 posti) e 11 aulette di conversazione (totale 16 5 posti): so no tutti locali mu ltimediali, equipaggiati con supporti informatici c con l'accesso ai cana li tv satellitari

Co mplesso infras trutturale "Città di Torino"

La seco nda area significativa del polo didattico della Scuola di Applica.òone è quella un tempo denominata "Spianata di artiglieria". Dal 2001 il complesso, sito in corso Matteotti 18, è intitolato a ll a "Città di Torino", città decorata con la Medaglia d ' Oro al Va lor Militare. A partire dal XV Il seco lo, la 7ona costituiva l 'area sgombera da ostacoli per consentire l'incrocio del tiro delle artiglierie della Cittadella. poi nel corso delle opere di urbanizzazionc previste dal piano regolatore di inizio XX secolo venne ceduta, in ca mbio delle a r ee disme sse, dal Comune alla Amm inistrazione militare che awiò t:ma se ri e di lavori che portarono ali 'a ttuale complesso, che comprende una s uperficie di ci rca 22.000 mq. Delle opere edificate ali' inizio del 1900 non rimane traccia e i complessi edilizi oggi visib il i risalgono per lo più alla seconda metà del seco lo scorso: Pa lazzo Fanter ia costruito ne l 1961 , Palazzo Artiglieria ne l 196 8, Pa lazzo Servizi nc ll972 e Palazzo Simoni nel 1939. Essi sono destinati ad uffici, alloggi collettivi e ad aule didattiche, cui si aggiungono una palestra, una sala di potcnziamento mu sco lare , un padiglione di scherma. un campo di calcetto, una sala di addestra men to per la difesa personale. l: in tero co mpl esso dispone di 66 aule, prioritariamente impiegate per le attività didattiche del Master di Il livello in Scienze Strategiche e dei Corsi del Ruolo Speciale e della Riser va Selezionata. Cauta "L i Gobbi", di 303 posti, viene utilizzata per attività djdattiche a carattere uni versitario programmate a co rsi riw1iti.

Un discorso particolare merita Palazzo Simoni. Buon esempio di architettura razionale, costruito secondo i ca no ni este tici anni Trenta dell 'a rchitetto Marcello Piacentini e inau gur ato ne l 1939 è stato ini zia lm ente sede degli A lt i Comandi Militari, poi di comandi stranieri (Tedesco dal 1943 al 1945 c Alleato dal maggio del 194 5 al 1946) , in seg uito sede del l o Comando Militare Territoriale fin o al 1957 e, in segu ito, fino a l 1998 de l di sciolto Comando Regione Militare Nord Ovest. Per un breve periodo, fino a12000, an no del passaggio alla Scuola , ha ospi ta to il Comando Militare Regionale "Piemonte'·. Il palazzo è s tato intitolato al Cap. Gastone Simoni , effettivo de ll a Di visione Paracadutisti "Folgore", decorato della Medaglia d'Oro al Va lor M ilitare, caduto eroicamente ne ll ' ottobre 1942 ad El Alamein. La struttura ospita il Re parto Accademico e 42 aule destinate a l Master di Il livello in Scienze Strategiche. Nel complesso sono inoltre s tate r eali zza te 5 aule di diverse p otenzialità p er le lezioni del primo e del secondo anno del Corso di Laurea in Scienze Strategiche frequentate dagli s tudenti c ivi li. Vi è anche spazio per alcune strutture tec nologica mente ali 'avangua rdia adibite allo svo lgimento di attività add estrati ve particolarmente spec ializ7ate.

Sistema Automatizzato di Comando e Co ntrollo (SIACCON). Si tratta di un sistema informatico che consente di riprodune, su una cartografia, diversi scenari operativi e di simulare il flusso di comunicazioni tra i posti di comando e ipotetiche unità. E' utilizzato per addestrare gli Ufficiali frequentatori del Corso di Stato Maggiore. Le postazioni equipaggiate col STACCON 1° sono 64.

Sistema elettronico dj simulazione F.A.T.S. (Fire Au tomatic Training System). Consente l 'addestramento al tiro individual e. In una sala di dimensioni ridotte, tramite proiezioni di filmati s u schenna che simulano vru; ambienti operativi ed armi dotate di raggi laser, vengono addestrati fino a 5 frequentatori contemporaneamente. Le armi usate sono la pistola Beretta mod. 92 F, il fucile Beretta AR 70/ 90, l'anna controcarro a corta gittata Panzerfaust, mentre la distanza dci bersagli varia virtualmente da una distanza minima di 7 metri a una massima di 450 metri.

E' destinato alle attività sportive e si trova all'interno del più vasto comprensorio della Piazza d'Armi a Torino ed è sede del Centro Ippico Militare (CTM). Comprende un maneggio coperto, 2 maneggi scoperti, 38 box per cavalli, 6 campi da tennis, 2 campi da calcetto polifunzionali , un campo di calcio, una pista di atletica, un percorso volto ad addestrare i militru·i ad opera-

re c muovere in presen7a di ostacoli diversi (CAGSM).

Galoppatoio militare "Dardi "

Sorge sull'area dell 'ex poligono del Meisino e comprende due scude1ie con 32 cavalli. L'area è inclusa nel parco tluviale Pa-Stura, cti grande interesse naturalistico poiché è una delle poche zone in Europa dove nidificano gli aironi. In tale area, viene consentilo l'accesso a visite guidate per l'osservazione dei volati li ivi presenti.

La Scuola di Applicazione, per il prestigio della sua sede e per il suo riconosciuto va lore come Istituto di formazione, è coinvo lta durante l'anno in diverse manifestazioni a carattere culturale c sportivo, oltre ad essere teatro di importanti cerimonie istituzionali. Queste ultime sono particolarmente sentite come segno di continuazione tangibile delle gr'dfldi tradi7ioni del passato e stimolo per la coesione attorno ai valori fondamentali della Patria Si svolgono sempre alla presenza delle massime autorità militari e civili, l'inaugurazione c la chiusura dell'Anno Accademico, il giuramento degli Ufficiali frequentatori provenienti dall 'Accademia di Modena, il giuramento degli Ufficiali a Nomina Diretta c di quelli della Riserva Selezionata, la Festa dell'Arsenale c i raduni degli ex allievi. Tra le molte competizioni sportive di rilievo cui l'fstituro partecipa, segnaliamo svariati concorsi ippici nazionali, i Campionati

Esercito delle varie discipline (Sci. Ciclismo, Nuoto, Tiro d'armi d'ordinanza, Triathlon militare,

Maratona. etc.), la Gara internazionale di pattuglie militari. Gli splendidi saloni di Palazzo Arsenale fanno inoltre da elegante cornice ad incontri cultw-ali con personalità di rilievo del panorama intellettuale, politico e istituzionale italiano. In programma durante l'anno convegni, seminari di studi, cicli di conferenze, concerti e presentazioni di opere lette1-arie. L:Istituto ha inoltre ospitato incontri a livello internazionale quali quello dei Ministri della Difesa italiano e francese ill3 ° Comitato misto ItaliaSpagna e le celebrazioni del ventennale della Perestroika alla presenza di Michail Gorbaciov. Agli studenti e ai ricercatori è consentito l'accesso alla preziosa Biblioteca storica della Scuola che vanta 16mi1a volumi, tra cui alcune rare edizioni che spaziano dal XV al XIX secolo.

Visite illustri

A riconoscimento dell'importanza che la Scuola di Applica.Lione e Istituto Superiore di Studi Militari riveste nell'ambito della formazione delle forze Armate ed ora anche del personale civile impegnato nelle operazioni dipeacekeeping, l' Istituto è stato visitato di recente da due Presidenti della Repubblica

Italiana: francesco Cossiga il 28 ottobre 1989 e Carlo Azeglio Ciampi il 20 novembre 2001. Il Presidente Ciampi, in qualità anche di Capo Supremo delle Forze Armate, nell'incontro con gli studenti e con gli Alti Ufficiali ha sottolineato l'imp01tanza della fonnazione dei Quadri delle Istituzioni Militari Nazionali, anche in considerazione della crescente delicatezza dei compiti ad essi affidati dalla Costituzione e dagli impegni derivanti dal sistema di alleanze internazionali in cui il nostro Paese è inserito.

La vi sita di Giova nni Pao lo U e il Beato F r a ncesco Faà di Bruno

Un momento storico nella vita della Scuola di Applicazione è stata la visita a Pala7.m Arsenale da parte di Papa Giovanni Paolo 11 il 4 settembre 1988. La presenza de l Santo Padre ha coronato i l lungo impegno della Scuola per la crescita anche culturale e spirituale dei giovani allievi, nell'intento di formarli come uomini prima ancora che come militari. La visita di Papa Wojtyla rientrava nell'ambito di uno dei due viaggi da lui effettuati a Torino. Calto valore della visita del Pontefice è testimoniato dal suo desiderio di recarsi nel luogo dove, dall846 al 1848, il Luogotenente di Stato Maggiore Francesco Fàa di Bruno, beatificato nel 1988 a Roma, aveva frequentato il corso di specializzazione presso la Scuola di App licazio ne per le Anni do tte.

Calessandrino faà di Bruno ( 1825-1888) fu un personaggio eccezionale: figlio di un marchese, fu militare, fisico, astronomo, matematico, ingegnere civile. inventore, musicista, fondatore di varie istituzioni educative e sociali e infine sacerdote. formatosi negli istituiti militari torinesi, come Ufficiale combatté valorosamente nella Prima Guerra d'Indipendenza, si congedò nel 1853 e insegnò poi ali 'Università di Torino matematica e astronomia, inventò uno scrittoio per ciechi c nel 1868 realizzò

21 - / 1 Ministro della Difesa On. Arturo Parisi sigla l'Albo d'Onore della Scuola.

21 - / 1 Ministro della Difesa On. Arturo Parisi sigla l'Albo d'Onore della Scuola.

23- Vi sita del Capo di Stato Magg iore del/ 'Esercito, Generale C. A. Filiberto Cecchi

23- Vi sita del Capo di Stato Magg iore del/ 'Esercito, Generale C. A. Filiberto Cecchi

27- V isita del Sindaco di New York Rudo/ph Giuliani, accolto dal Sindaco di Torino

Sergio Chiamparino e dal Comandante della Scuola Gen. C. A. Armando Novelli.

28 - V isita del/ 'allenatore della Juventus Fabio Capello.

il campanile della chiesa di Nostra Signora del Suffmgio (o Santa Zita) a Torino, che all'epoca con i suoi 80 metri risultava il secondo edificio più alto della città dopo la Mole. Fu costantemente un uomo di fede tantoché, da militare, scrisse w1 "Manuale del soldato cristiano " Amico di don Bosco, in seguito creò una casa per mgazze madti, l ' Opera di Santa Zita, un collegio professionale, fondò la Congregazione delle Suore Minime di Nostra Signora del Suffi:agio e venne ordinato sacerdote nel 1876. Nell'occasione della sua visita il Papa ha benedetto l'altare di scuola juvarriana, recupemto fra le macetie degli edifici della Regia Accademia Militare bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale e posto nella Cappella della Scuola. Ancora oggi riecheggiano, profonde e significative, le parole tivolte da Giovanni Paolo U ai militari della Scuola: "La mia presenza in mezzo a voi vuoi essere anche un gesto di stima e di gratitudine per quanto compiete o vi preparate a fare a favore della sicurezza, della libertà e della pace. Sono valori ininunciabili , questi , che vanno inculcati negli animi dei giovani e per i quali è necessario svolgere ogni sforzo ed allenarsi interiormente con una profonda educazione spirituale e sociale che diventi un modo permanente di pensare e di agire[ ]. Le vostre Scuole, infatti, ham10 come obiettivo principale l ' educazione degli allievi, soprattutto di quelli che si troveranno ad essere responsabili di altri giovani. l programmi della Scuola di Applicazione mirano in effetti a preparare uomini capaci di comprendere i moderni sistemi preposti alla tutela della pace. Essi esigono determinazione, ma anche lucidità nel considerare i nuovi scenari della vita intemazionale. Vi auguro di inquadrare la vostra preparazione in questa ampiezza di orizzonti [.. .]. Ci sono dunque profonde esigenze morali alla base dell'educazione di responsabili della vita militare. I.: esempio del vostro collega Faà di Bruno e il richiamo della tmdizione ctistiana ancora viva in Italia vi aiutino a entrare in confronto coraggioso con queste esigenze. La novità dell ' uomo non 1isiede tanto nelle acquisizioni tecniche oggi raggiunte, quanto nella capacità di usarle con spirito nuovo. La condizione militare ha il suo fondamento morale nell'esigenza di difendere i beni spirituali e materiali della comun ità nazionale, della Patria. Questa difesa, garante del bene comune di un popolo, è un presupposto della pace e della concordia tra le nazioni [ .]. La difesa è prudenza, è diritto, è dovere che impegna gli uomini ad una continua vigilanza, interiore ed esterna, per preven ire lo scatenarsi dell'odio e della gueJTa. Siate dunque convinti di svolgere un compito di pace[ .]".

Nei secoli XVIII e XIX le Bandiere venivano concesse in dotazione esc lusivamente ai reparti di Fanteria e Cavalleria, le cosiddette "Armi di linea" e solo nel 1935 la concessione di Stendardi e Labari fu estesa ai regg1menti di Artiglieria e a quelli del Genio. Unica deroga a questa regola fu la concessione fatta dal Re Carlo Alberto nel 1840 alla Regia Accademia Militare.

Le Scuole Teoriche e Pratiche di Artiglieria e Fortificazione quindi non hanno mai avuto una Bandiera propria. Nello stesso giorno in cui esse furono fondate, il 16 aprile 1739, però veniva-

no concesse al Battaglione de li' Artiglieria e degli ingegneri due Bandiere che vennero di conseguenza adottate anche dalle Scuole. Con le modifiche apportate da Vinorio Amedeo Ul, fu creato il Corpo Reale di Artiglieria e furono va ri ate anche le Bandiere: venne così creata la "Co lonnella 1776" c he le Scuole mantennero sino al 18 16. Successivamente, con l a Restau razione, il Corpo Reale di Artiglieria fu riordinato e ad esso fu assegnata una nuova Bandiera, la "Colonnella mod. 1816", che rimase in dotaLione delle Scuole Teoriche e Pratiche fino allo scioglimento pochi anni dopo.

Per quel che riguarda le altre Scuole di Applicazione, quella di Fanteria non ha mai avuto una sua Bandiera mentre a quella di Cava ll e ria ne l 1934 ve nn e co nc esso l 'uso dello Stendardo Nazional e. Finita la Seconda Guerra Mondiale, le Scuole militari vennero u nite mediante la riunificazion e in Mod ena di tutte le Accademia Mi l itari (c ui venne co ncessa la Bandiera Nazionale nel 1947) e, a Torino, delle Scuole d'Applicazione d 'Arma

Finalmente nel 1977, a riconoscimento dell'amalgama dei preesistcnti Istituti di formazione nell'unica Scuola di A ppli cazio ne, ve1me ad essa co nferita la B andiera. Il Tricolo re venne consegnato durante una so lenne cerimonia nel cortile d'onore del Palazzo dell'Arse na le, durante la quale la Bandiera fu anche fregiata con la Medaglia d'Argento al Valo r Militare, concessa alla Scuola di Applicazione dì Fanteria di Parma, per aver tenacemente resist i to ag l i attacchi tedeschi 1'8 settembre 1943. Madrina della cerim onia, la vedova del Generale Giuseppe Perotti, Medaglia d'Oro al Valor Milìtare, già allievo e insegnante della Scuola di Applìcazione del Genio, combattente delle due guerre mondiali, Eroe della Resistenza fucilato insieme ad altri sette patrioti il 5 aprile 1944 al Martinetto di Torino.

L'attuale Scuo la di Applicazione c Istituto Militari di Studi dell'Esercito è nata quale Scuola w1ica per tutte le Armi il primo agosto 1976. Il nuovo Stemma fu concesso ne l 1977 e modificato ne l 1987. Gli eleme nti blasonati nello scudo sono du e: la diretta discende nza della Sc uola di Applicazione dai tre preesistenti [stituti similari ( la Scuola di App li ca7ione di Fante ri a e Cavalleria, la Scuola di A ppli cazion e di Artiglieria e la Scuola di Applicazione del Genio) ed il legame co n la città di To rin o. Lo scudo è pertanto s uddi viso in quattro parti, delle quali le prime tre ri cordano le scuole e l'ultima la città.

* Il primo quarto ricorda la Scuola di Applicazio ne e di Fanteria e Cavalleria. A sua volta lo spazio è suddiv iso in quattro spazi: ne l primo quarto appare l 'Arme del Piemonte, c roce d'argento s u campo rosso caricata di un labello con tre pendenti azzurri; n el secondo l 'emblema tradizionale della Cava ll eria piemontese, l'aquila nera dal vo lo sp iegato su campo d'argento; nel terzo figurano l'Arme di Pa rm a (croce azzurra s u base d'oro ) e il s imb o lo della Fanteria, un gladio romano d'argento avvolto da un ramo d 'alloro, il tutto abbassato da un a zo na azzurra coo stella

d'argento (a ricordo della Medaglia d'Argento a l Valor Militare concessa alla scuola); nel quarto spazio, ancora ripartito, l'Arme di Pinerolo (d'argento a tre fasce di nero attraversate da un pino) e su fondo ro sso il cavallo d'argento alato, l'altro caratteristico simbolo della Cava lleria.

* li secondo quarto, invece, raiTigura lo Stemma delle Regie Scuole Teorico Pratiche di Artiglier ia e Fortificazione. Questo è partito innestato merlato d'oro (antico colore dell'arma di Artiglieria) e di rosso (antico colore del Genio) attraversato da una banda azzurra (colore dei Savoia fondatori delle Regie Scuole).

* Ana logamente il terzo quarto è dedicato alla disciolta Scuola di Applicazione del Genio. Lo Stemma è diverso da quello della Scuola di Artiglieria soltanto per l'aggiunta di una torre a tre piani.

* Nell'ultimo quarto è infine raffigurato il toro furioso d'oro su campo azzurro, Arme di Torino. Gli ornamenti esteriori dello Stemma comprendono il fregio e il motto.

11 fregio è rappresentato da una corona turrita d'oro, formata da cinque torri quadrate rettangolari con merli guelfi. Svolazzante, ai lati dello scudo, un nastro azzurro filettato d'argento.

Il motto "Doctrinas bello aptare" , che già appartenne alle Regie Scuole Teoriche e Pratiche di Artiglieria e Fortificazione, appare su una lista d'oro svolazzante sotto la punta dello scudo.

33 - S temma della Scuola di Applicazione di Fanteria nel l 940 (a sinistra).

34 - S temma della Scuola di Applicazione di Artiglieria e Genio ne/1940 (a destra).

35 - C artoncino commemorativo del primo centenario della Scuola di Cavalleria.

37- S opra, la "Campana del dovere",fusa da Simon Boucheron nel1678; oggi i suoi rintocchi si diffondono nel/ 'Istituto durante la cerimonia di apertura dell'Anno Accademico.

Il Palazzo dell'Arsenale è non solo una magnifica opera architettonica e una sede di studi prestigiosa. Esso racchiude nella sua storia l'anima stessa della città di Torino. li Palazzo,

delimitato dalle odierne via Arsenale, Arcivescovado, Don Minzoni e corso Matteotti, è ora sede della Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari de !l'Esercito. Fu w1o dei tre arsenali costruiti nella città a partire dalla seconda metà del Cinquecento, ovvero da quando il Duca Emanuele Filiberto di Savoia impiantò una fonderia di artiglieria nell ' area compresa tra il Castello e il Palazzo del Vescovo, fino ai giorni nostri , quando l'ultima officina per la costruzione delle armi in Borgo Dora è stata trasformata in "Arsenale della Pace", sede del Ser.Mi.G. (Servizio missionario giovanile).

Ed è proprio dal XVi secolo in poi che il ruolo di ingegneri e architetti militari diventa decisivo per la costruzione della capitale, mentre la stessa Accademia delle Scienze di Torino nasce sostanzialmente sulla scia degli esperimenti scientifici condotti da chimici, matematici e fisici attivi presso l'Arsenale. La maggior parte delle innovazioni tecnologiche a Torino è prima studiata e sperimentata nell'Arsenale per scopi militari e poi industrializzata. Basti considerare lo sviluppo di energia motrice idraulica, le macchine a vapore, l 'elettricità, le telecomunicazioni, i mezzi antincendio, le motrici e i vagoni per le ferrovie. Non è un caso pertanto che l 'industiia trovi a Torino terreno ferti le in cui svilupparsi , grazie anche alla notevole abilità raggiunta dalle maestranze e dagli operai che lavoravano all'Arsenale, fino ai livelli d'eccellenza che la videro nel '900 rilanciare tutta l'economia italiana.

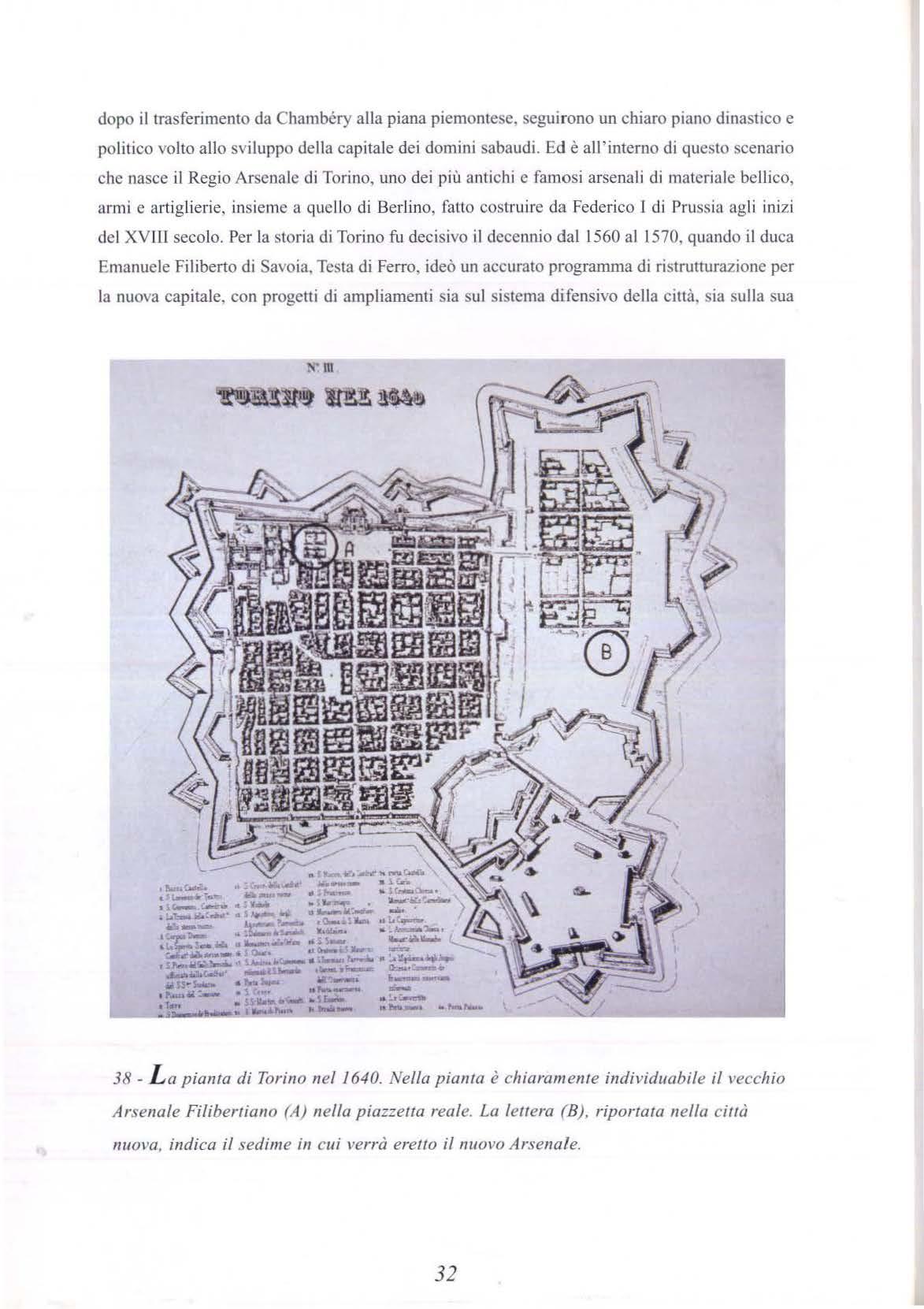

La posizione geografica della città fa di Torino, sin dall'epoca romana, un nodo strategico. Se si esaminano le trasformazioni di Torino da castrum romano a metropoli europea, si può rilevare che la presenza e il pensiero militare hanno avuto un'influenza determinante nello sviluppo urbanis t ico cittadino. Questo in particolare avvenne tra il XVI e il XIX secolo, epoca in cui i Savoia,

dopo il tra sferime nt o da Chambéry alla piana piemontese, segui r ono un chiaro piano dinastico e politico vo lto allo sv iluppo della ca pitale dei domini saba udi . Ed è ali 'interno di questo scenario che nasce il Regio Arsenale di Torino, uno dei più antichi c famosi arsenali di materiale bellico, armi e artig lierie, insieme a quello d i Berlino , fatto costruire da Federico l di Pru ss ia agli iniz i d e l XVIll secolo. Per la sto ri a di Torino fu decisivo il de cennio dal 1560 al 15 70, quando il duca Ema nu ele Filiberto di Savoia, Testa di Ferro. ideò un accurato programma di ristrutturazione per la nu ova capitale, co n progetti di ampliamenti s ia s ul s is tema difensivo d ell a città, sia sulla sua

38 - L a pianta di Torino nel 1640. Nell a pianta è chiaramente individuabile il vecchio

Arsenale Filibertiano {A) nella piaz:::etta reale. La lettera (B), riportata nella città nu ova, indica il sedim e in cui verrà eretto il nuovo Arsenal e.

forma. Lo Stato Sabaudo, che nel 1559 aveva appena riacquisito la propria identità territoriale, era costretto a lottare per la sopravvivenza. Difatti la condotta delle operazioni belliche veniva sempre più condizionata dalla disponibilità e dalla potenza delle artiglierie e dal conseguente mutare dell'arte fortificatoria. Inoltre sui campi di battaglia le nuove tecnologie assumevano un'importanza sempre maggiore rispetto ai tradizionali metodi di combattimento. Emanuele Filiberto qtùndi dispo se la costruzione di una macchina di difesa bellica unica nel suo genere, la Cittadella, una grande fortezza pentagonale posta all'angolo sud occidentale del quadrato romano, e diede il via alla costruzione dell'arsenale. Il primo Arsenale, sorto intorno al 1570 , si trovava nella zona dell 'att uale Piazza Castello, ed era stato fortemente voluto dal duca al fine di non gravare l'erario con onerose importazioni di armi e di artiglierie dall'estero. Circa un secolo dopo, la necessità di sgomberare la piazza antistante iJ nuovo palazzo reale e quella di realizzare un arsenale di dimensioni e potenzialità tali da soddisfare le crescenti esigenze di armi e artiglierie dello Stato Sabaudo , indussero il duca Carlo Emanuele II a disporre il trasferimento dell'ormai vecchia fabbrica d'armi nella patie nuova della città, che andava ampliandosi verso meridione. L'impostazione del progetto veniva affidata dal duca all'architetto Carlo Morello il quale iniziava i relativi studi già a partire dal 1659. Per la sua costruzione, avviata intorno al 1660, poi continuata nel 1668 dagli impresari Domenico e Sebastiano Bernardi che vi lavorarono fino al 1674 e successivamente proseguita con lentezza per difficoltà di bilancio, era stata scelta un'area di fronte alla Cittadella, limitata dalla contrada deIl' Arcivescovado, da un tratto dei basti o n i e dalla cosiddetta Spianata di Artiglieria, una striscia di terreno che ve niva adibita sia al collaudo delle armi che all'addestramento del personale.

Il Settecento fu , però, il secolo che diede a Torino un 'impronta architettonica degna di una grande capitale e finalmente sviluppò in tutta la sua maestosità l'Arsenale come lo conosciamo oggi. Il merito va al Re Vittorio Amedeo li, salito al potere nel 1684, che chiamò in Piemonte il grande architetto messinese Filippo Juvarra. In vent'anni, dal 1714 al 1735 , Juvarra rivoluzionò col suo genio il volto della città, donando alle vie, alle facciate e ai palazzi l 'aspetto di una unitaria e razionale scenografia del potere sabaudo. Nel 1726 il re volle riorganizzare le strutture e l'apparato militare dello Stato e in particolare tenne alia sistemazione del! ' Arsenale secentesco, rimasto incompleto e gravemente danneggiato dall'assedio di Torino del 1706 da parte dei Francesi. Così Juvarra ricevette l 'incarico del progetto di un nuovo arsenale e divenne ingegnere militare del re dal 1728 al 1732. !.:architetto stese due progetti, uno nel 1728 e uno nel 1730, in cui proponeva una soluzione originale e innovatrice , che si rivelò u1m1ediatamente di grandissimo prestigio internazionale. Si trattava del progetto di un vasto edificio con officine, fonderie,

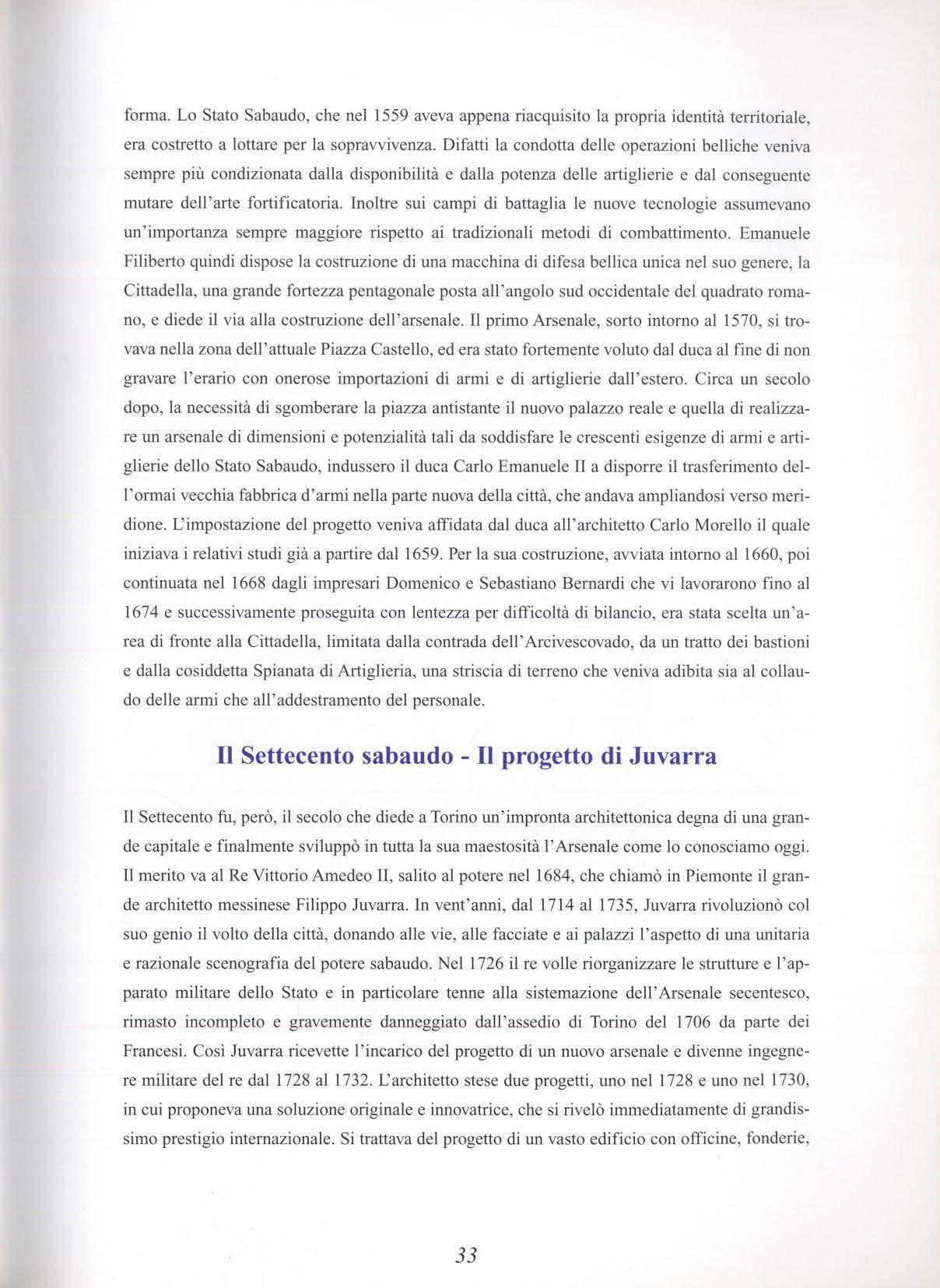

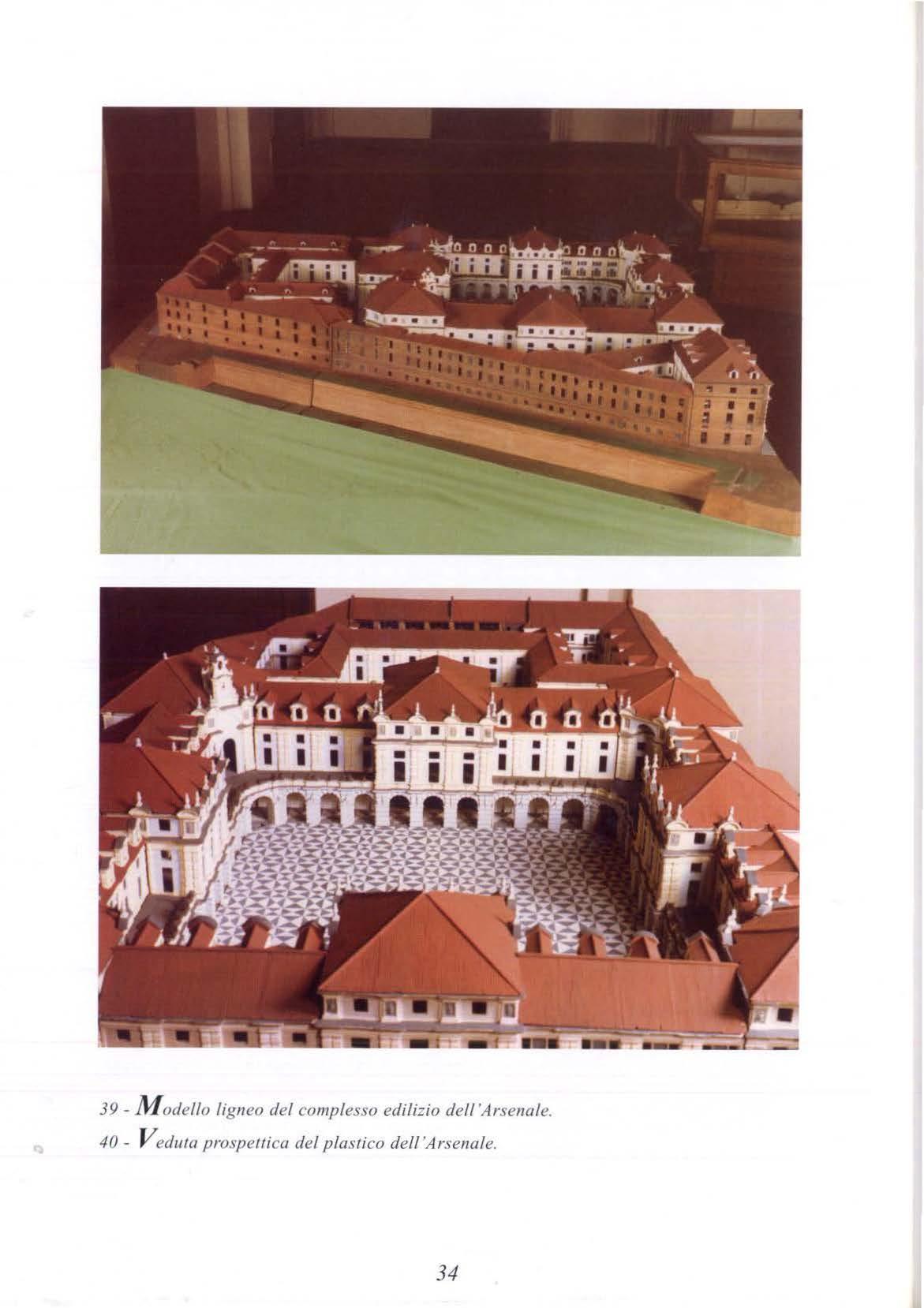

39- M odello /igneo del complesso edilizio dell'Arsenale.

39- M odello /igneo del complesso edilizio dell'Arsenale.

magazzini, locali di rappresentanza, aule per la didattica, alloggi per gli operai e per la guarnigione nùlitare che avrebbe gradualmente dovuto sostituirsi alla sede precedente , ma senza interrompere la produzione bellica. Nei suoi progetti Juvana introdusse una novità rivoluz ionaria per il suo tempo: separò la zona di produzione da quella di rappresentanza , nascose la prima dietro alla seconda e dotò quest ' ultima di uno stile moderno e vigoroso tale da riflettersi anche sulla prima. Fino ad allora , nessun altro Arsenale aveva potuto vantare geometrie così auliche ed e leganti: ampi cortili. perfettamente regolari ed essenziali , eleganti porticati , scaloni monumentali, simmetrie perfette, atmosfere luminose. La costruzione, alta due piani , prevedeva magazz ini e officine al pian terreno e le sale d'armi al secondo piano. Le idee juvaniane influenzarono in modo determinante gli ingegneri che gli succedettero alla direzione dei lavori. Juvarra, che morì nel l 736, fece in tempo a costruire solo una sala d'armi, elevata tra il 1730 e il 1732. Ques ta vem1e prima inglobata nei progetti successivi e poi demolita nel 1771.

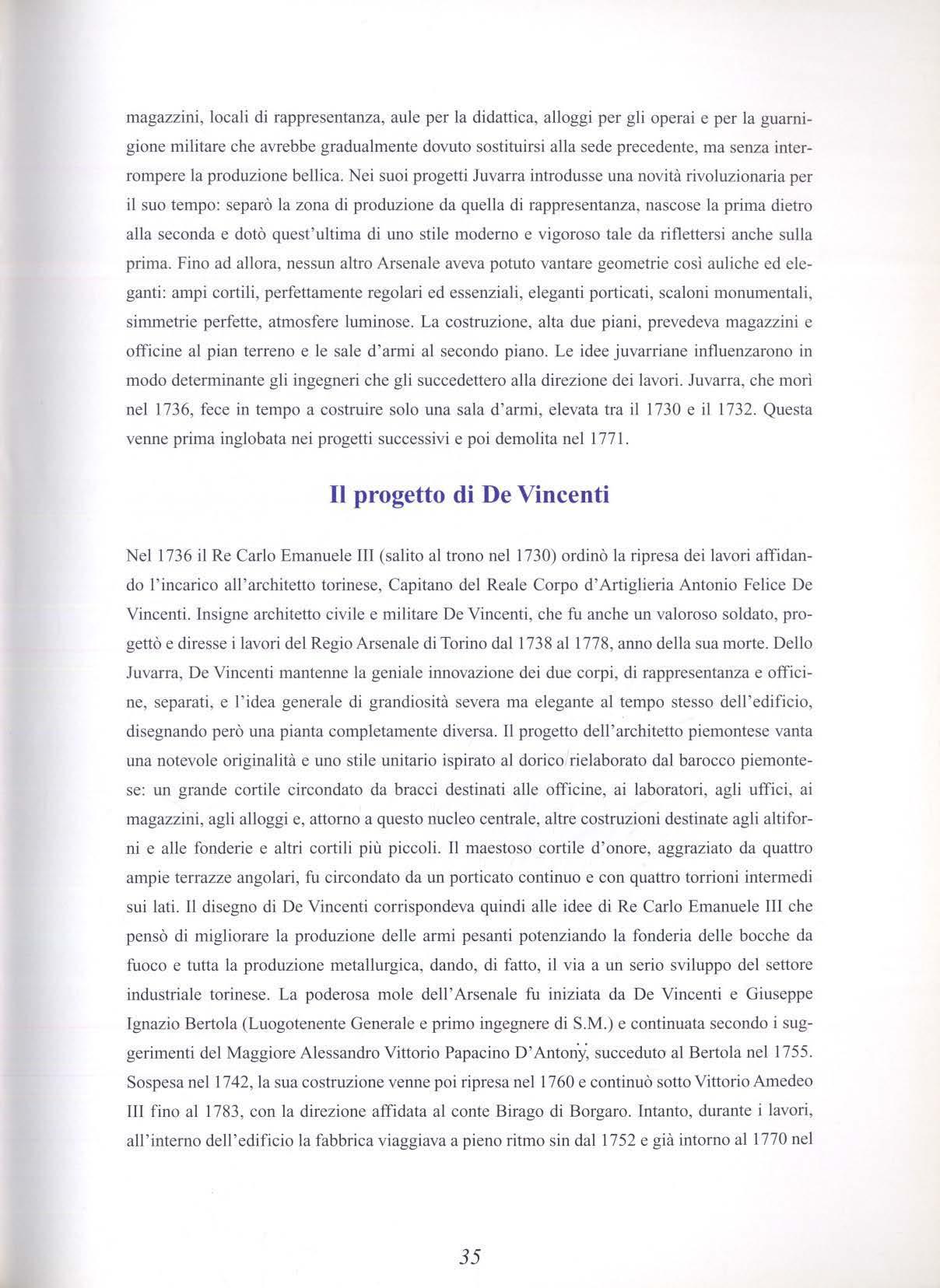

Nel 1736 il Re Carlo Emanuele Il1 (salito al trono nel 1730) ordinò la ripresa dei lavori affidando l' i11carico ali' arcmtetto torinese, Capitano del Reale Corpo d ' Artiglieria A11tonio felice De Vincenti. lnsigne arcmtetto civile e nùlitare De Vincenti , che fu anche un valoroso soldato , progettò e diresse i lavori del Regio Arsenale di Torino dal 1738 al 1778 , anno della sua morte. Dello Juvarra, D e Vincenti mantenne la geniale innovazione dei due corpi, di rappresentanza e officine, separati, e l ' idea generale di grandiosità severa ma elegante al tempo stesso dell'edificio, di segnando però una pianta completamente diversa. Il progetto dell'architetto piemontese vanta una notevole originalità c uno stile unitario ispirato al dorico rielaborato dal barocco piemontese: un grande co1tile circondato da bracci destinati alle officine, ai laborat01i , agli uffici, ai magazzini, agli alloggi e, attorno a questo nucleo centrale, altre costruzioni destinate agli altiforni e alle fonderie e altri cortili più piccoli. Il maestoso cortile d'onore , aggraziato da quattro ampie terrazze angolari, fu circondato da un porticato continuo e con quattro torrioni intennedi sui lati. ll disegno di De Vincenti corrispondeva quindi alle idee di Re Carlo Emanuele III che pensò di migl iorare la produzione delle armi pesanti potenziando la fonderia delle bocche da fuoco e h1tta la produzione metallurgica, dando , di fatto, il via a un serio sviluppo del settore industriale torinese. La poderosa mole dell'Arsenale f u iniziata da De Vincenti e Giuseppe

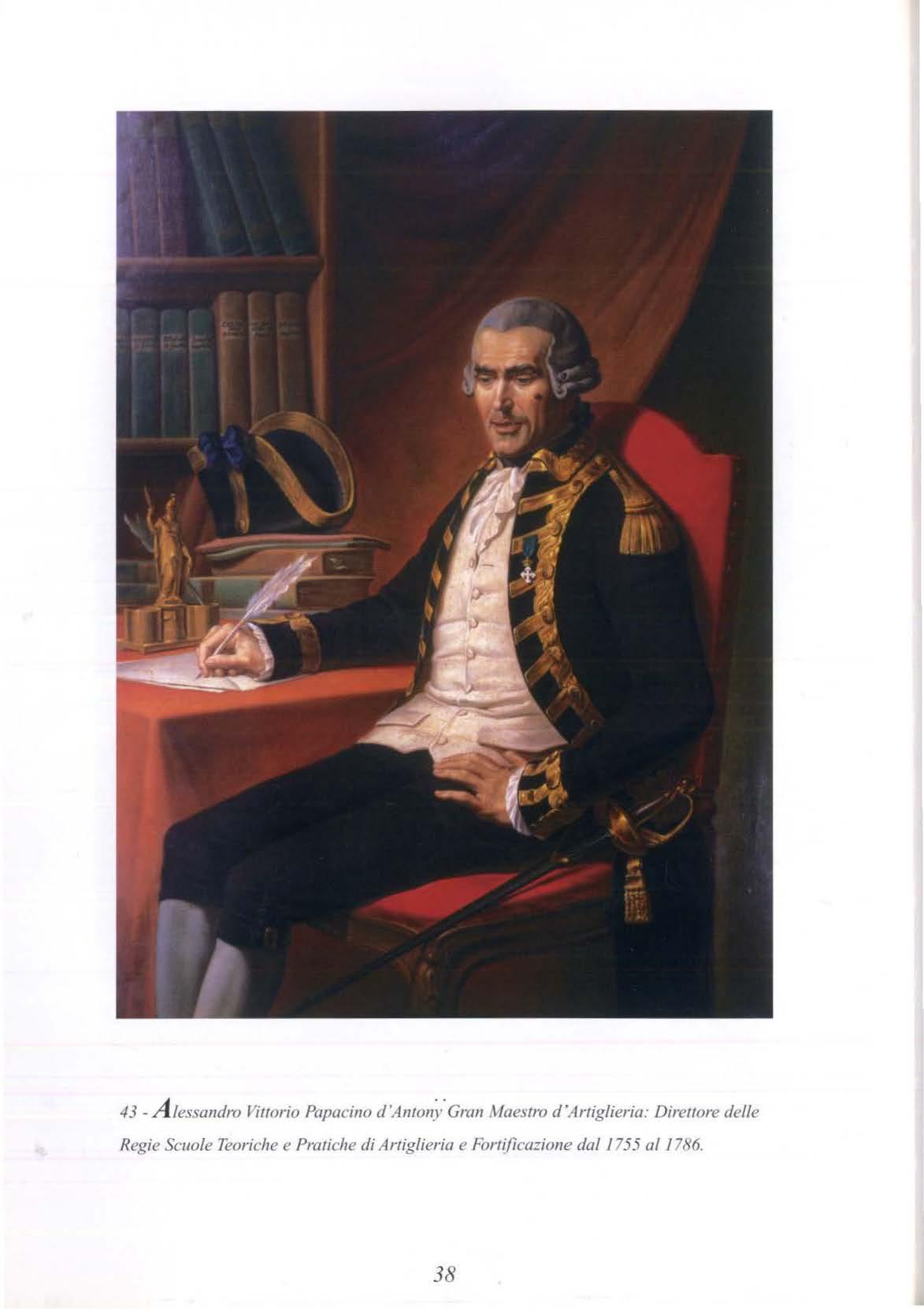

Ignazio Bettola (Luogotenente Generale e primo ingegnere di S.M.) e continuata secondo i suggerimenti del Maggiore Alessandro Vittorio Papacino D' Antony, succeduto al Bertola nel 1755.

Sospesa nel 1742 , la sua costTuzione venne poi ripresa ne l 1760 e continuò sotto Vittorio Amedeo lii fino al 1783 , con la direzione affidata al conte Birago di Borgaro. [ntanto, durante i lavori , ali ' interno dell'edificio la fabbrica viaggiava a pieno ri t mo sin dal 1752 e già intorno al1770 nel

nuovo Arsenale avevano sede tutte le manifatture di armi da fuoco, di legno, di cordaggio, la fonderia dei metalli, un innovativo trapano ad acqua (la tcnivella) per traforare i cannoni, il quartiere del Reggimento Reale di Artiglieria, un laboratorio di chimica e metallurgia, un gabinetto dì mineralogia, tm mu seo di modelli di fortificazioni antiche e moderne e una sala di armi antiche. Proprio in quel periodo, probabilmente fra il l 766 c il 1781, ali 'interno del Palazzo dcii' Arsenale furono trasferite le "Regie Scuole Teoriche e Pratiche di Artig li eria e Fortificazione", antenate dell'attuale Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Mili tari dell'Esercito.

Il periodo napoleonico, con la rinuncia al trono di Carlo Ema nuele IV e l'annessione dello Stato Sabaudo alla Francia ( 1798-1814), vide un ulteriore incremento dell'attività dcii' Arsena le. I Francesi, al posto di chiudere le officine, ne presero in mano la produzione con Ufficiali c personale d'oltralpe: grazie al governo napoleonico, infatti, ci fu una grande evoluzione dell'artiglieria piemontese, tantoché l 'attività delle fabbriche d'armi (ma la produzione includeva anche attrezzi, ruote, carri speciali, munizioni, macchine utensili) potrebbe essere considerata come il primo nucleo dell'industria metallurgica piemontese. Caduto Napoleone, nel t 814 Vittorio Emanue le l rientrò in Piemonte c il cantiere dell'Arsenale proseguì la sua espansione. Nel 1814 venne istituito un gabinetto di fisica contenente circa 600 macchine e nell822 una biblioteca che contava 4000 volumi, mentre nel 1840 i due laboratori (quello chimico-metallurgico c il gabinetto mineralogico) vantavano comp lessivamente una collezione di 3615 campioni di minerali. Col passare degli anni l'Arsenale continuava così a migliorarsi c a crescere nelle dimensioni e nella produzione, con alcuni amp li amenti voluti da Re Carlo Felice e Re Carlo Alberto. Dal 1848, infatti, Torino diventò il cuore dell'Italia e proprio in questa città fu necessario dare impulso alla costruzione degli armamenti per soste nere le guerre d'indipendenza intraprese da Vittorio Emanuele IT e realizzare il sogno di una patria unita. Torino, divenuta nel 1861 capitale d'Italia, perse ben presto il suo titolo a favore prima di Firenze c poi di Roma ( 1865). La città, privata del suo ruolo politico, in pochi anni vide un regresso nella popolazione e nelle attività, ma ebbe la forza di risollevarsi puntando sull'economia e riprendersi il ruolo di capitale. seppur non ufficiale: capitale dell'automobile, del cinema, della radio e di molto altro. In questo contribuì la svolta industriale della città che aveva il suo principale motore nella fabbrica de li' Arsena le la quale, sforna ndo ormai tutte le artiglierie per il neonato Regio Esercito Italiano, aveva contribuito allo sviluppo delle moderne tecnologie e alla formazione di maestranze specializzate.

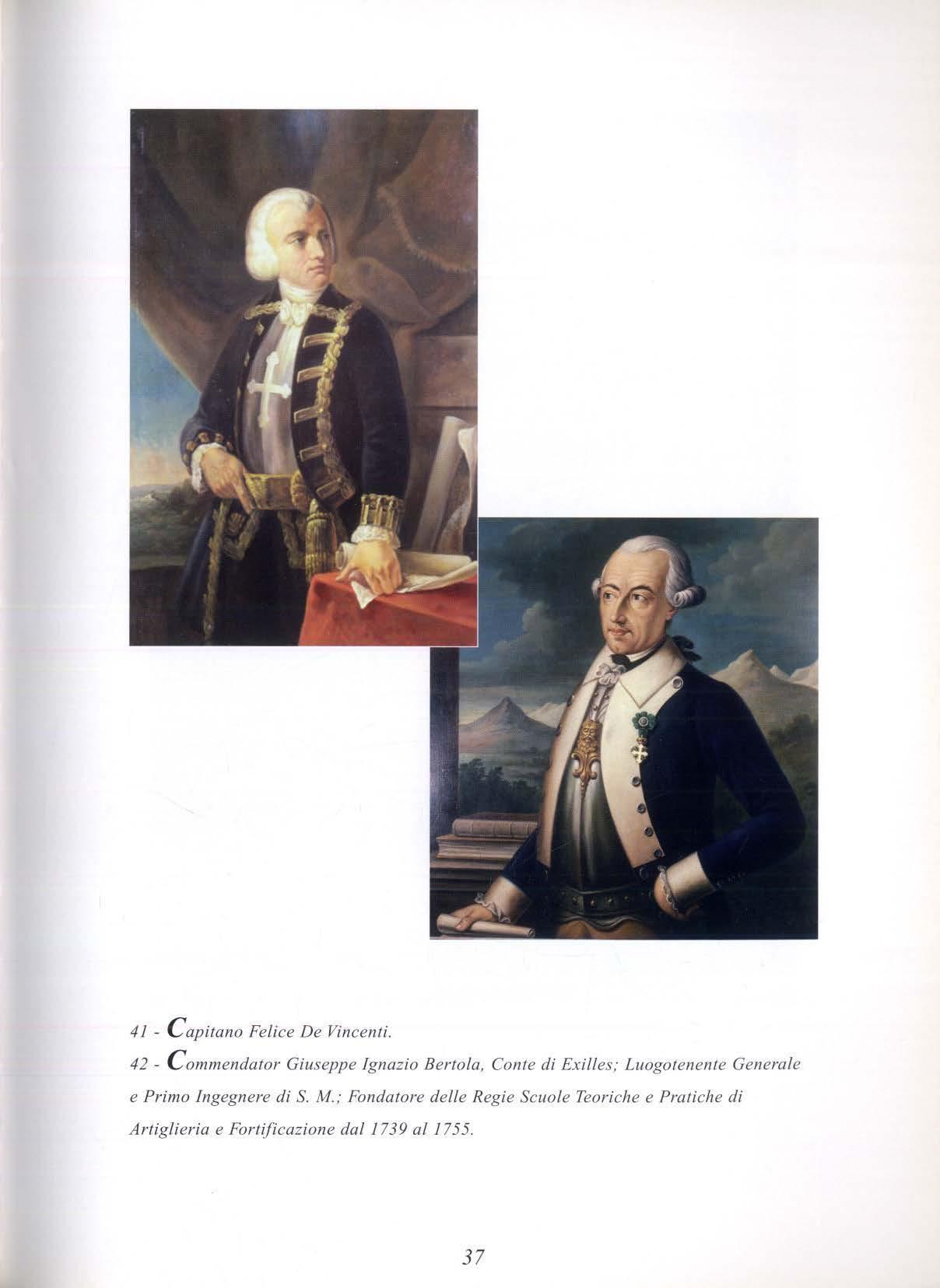

41 - C apitano Felice De Vincenti.

42- C ommendator Giuseppe Ignazio Serto/a , Conte di Exilles; Luogotenente Generale e Primo ingegnere di S. M.; Fondatore delle Regie Scuole Teoriche e Pratiche di Artiglieria e Fortifìca z ione da/1739 al 1755.

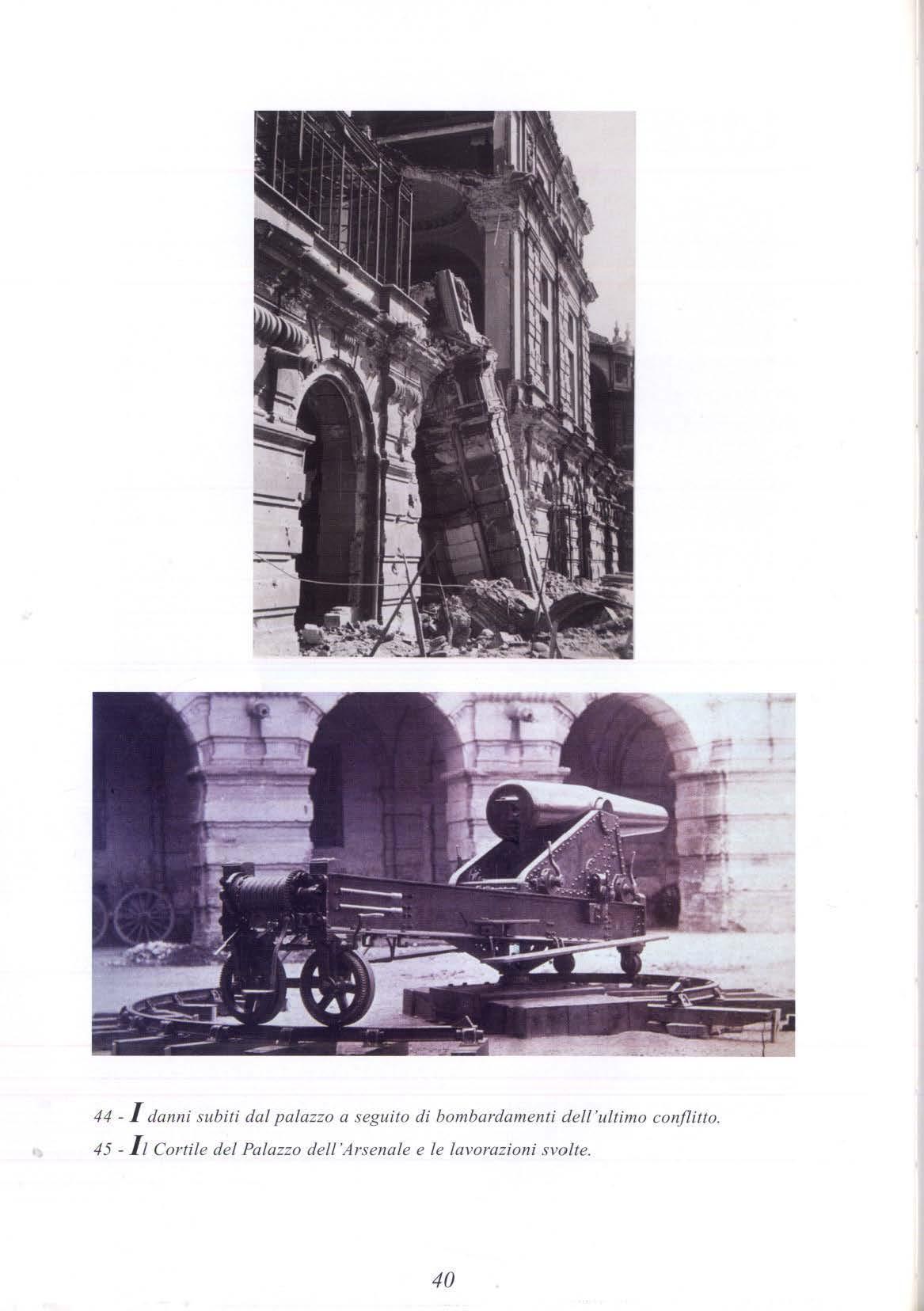

La lapide posta sul portale d'ingresso del palazzo reca la data del compimento della tàbbrica dell ' Arsenale sotto il regno di Umberto I, ill896. I numerosi fabbdcati utilizzati dalle tòndede, officine e magazzini dell 'Arsenale vennero demoliti agli inizi del Novecento, negli anni tra le due guerre mondiali , quando gli stabilimenti di produzione militare furono trasferiti all'Arsenale di Borgo Dora (la fonderia del secondo Arsenale fu ancora attiva fino al 1926) per consentire il riassetto urbano dell'area. Restò in piedi, quindi, il solo corpo principale del Palazzo, ormai totalmente votato alla formazione degli Ufficiali di artiglieria e genio. Durante i bombardamenti dcll942-43 l'Arsenale fu seriamente danneggiato (venne distrutta l'ala della Biblioteca) e venne successivamente restaurato con le fw12ioni attuali, cambiando il colore delle facciate in un rosso cupo. Solo in anni recenti vennero recuperare le tinte originali, giallo e azzurro pastello. Nel 1954 fu impiantata la fotolitografia e nel 1976 nacque l 'attuale Scuola di Applicazione con la 1iunificazione sotto un solo comando di tutte le Scuole d ' Applicazione d ' Arma preesistenti. Oggi Palazzo Arsenale è una sede prestigiosa di studi militati di visibilità anche intemazionale nonché uno dei poli culturali cittadini.

l: Arsenale di Torino, nel s uo lungo processo di realizzazione durato più di due secoli. dalla metà del Seicento alla fine de li 'Ottocento, è sempre stato parte integrante della città, in un continuo scambio reciproco tra mondo civile c mondo militare. Quello che resta oggi è il solo corpo principale di un imponente edificio che, come prototipo di architettura ufficiale, influenzò notevolmente i canoni estetici dell 'edili z ia cittadina. Ma il Regio Arsenale di Torino non ha solo importanza per la storia dell'architettura o per la formazione di generazioni di Ufficiali, bensì anche per il progresso della tecnica e de li 'organizzazione industriale e civile di una città che ha influenzato in modo decisivo tutto il Paese: pdma come capitale politica dello Stato e poi come sorgente di sviluppo economico e industriale. Nell'Arsenale, infatti, veniva dato spazio sia alla ricerca teorica , che alla sperimentazione tecnologica, alla metallurgia. allo studio e alla fabbricazione dei macchinari per la lavorazione delle leghe e per interpretare fenomeni fisici, badando anche ai bisogni della nascente industria manifatturiera del ferro e della chimica. I risultati delle ricerche scientifiche interessarono tanto l'esercito quanto l'apparato tecnologico delle fonderie subalpine , le tecniche di estrazione e lavorazione dei metalli, l 'elaborazione degli utensili, le prime prove di controllo sui materiali , la costruzione di forni e di macchine per l'industria tessile, che poté giovarsi delle nuove ricerche chimiche per migliorare le tinture. Non si può, infatti, sottova-

- J danni subiti dal palazzo a seguito di bombardamenti del! 'ultimo conflitto.

- / 1Cortile del Palazzo del/ 'Arsenale e le lavorazioni svolte.

lutare il grande valore che le tecnologie degli armamenti ebbero nella fonnazione dell ' industria metallurgica piemontese e delle industrie manifatturie re.

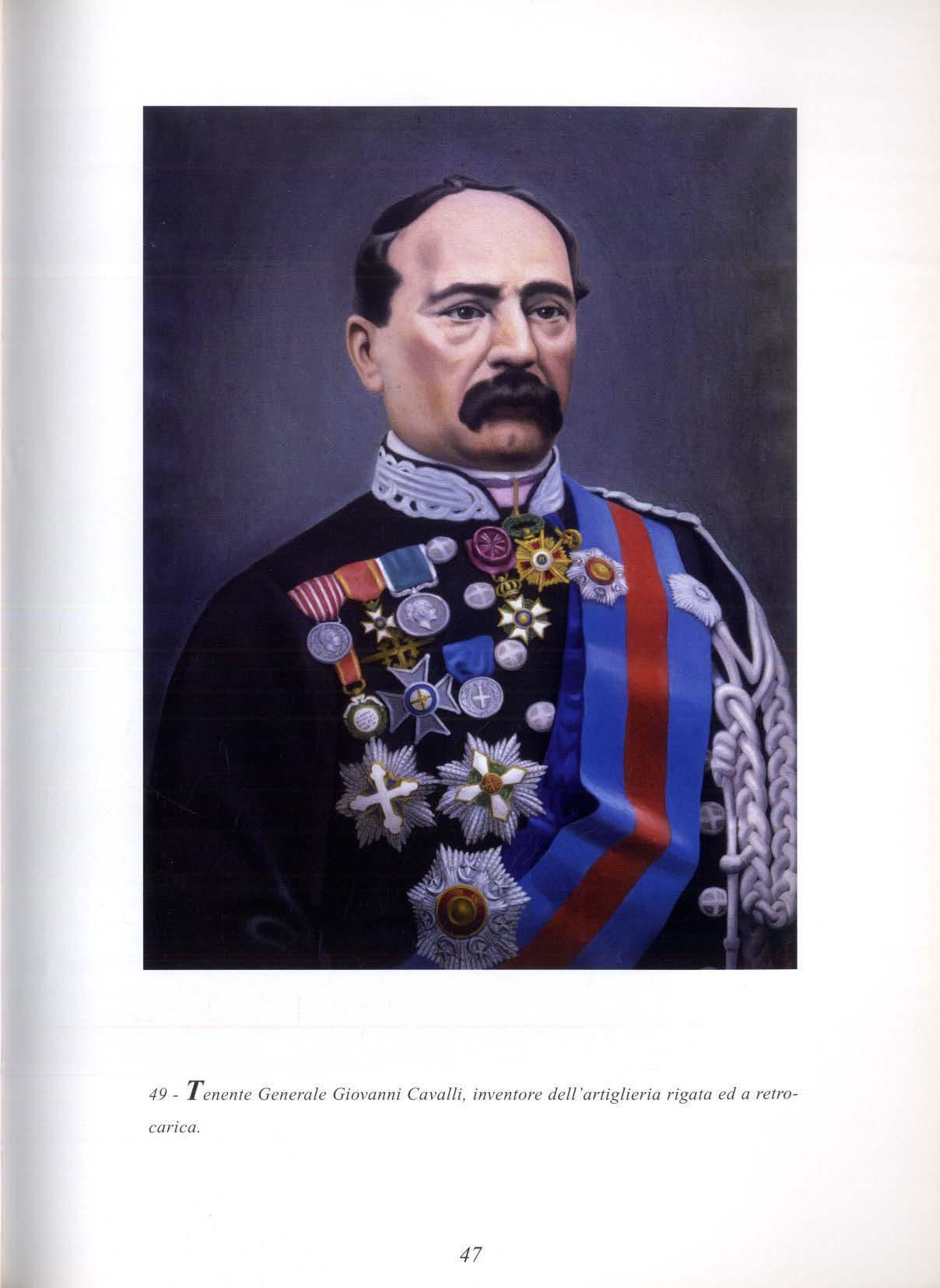

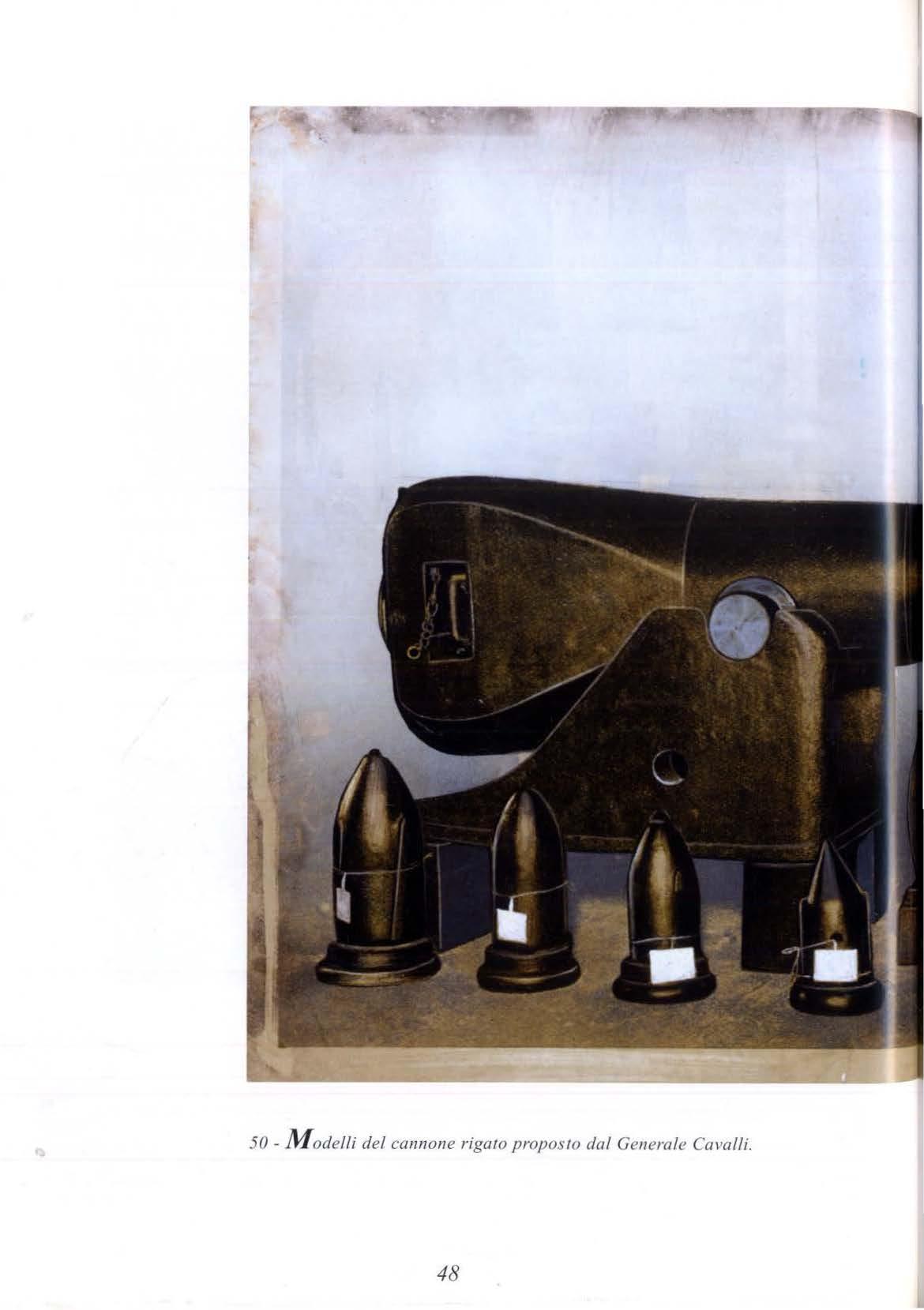

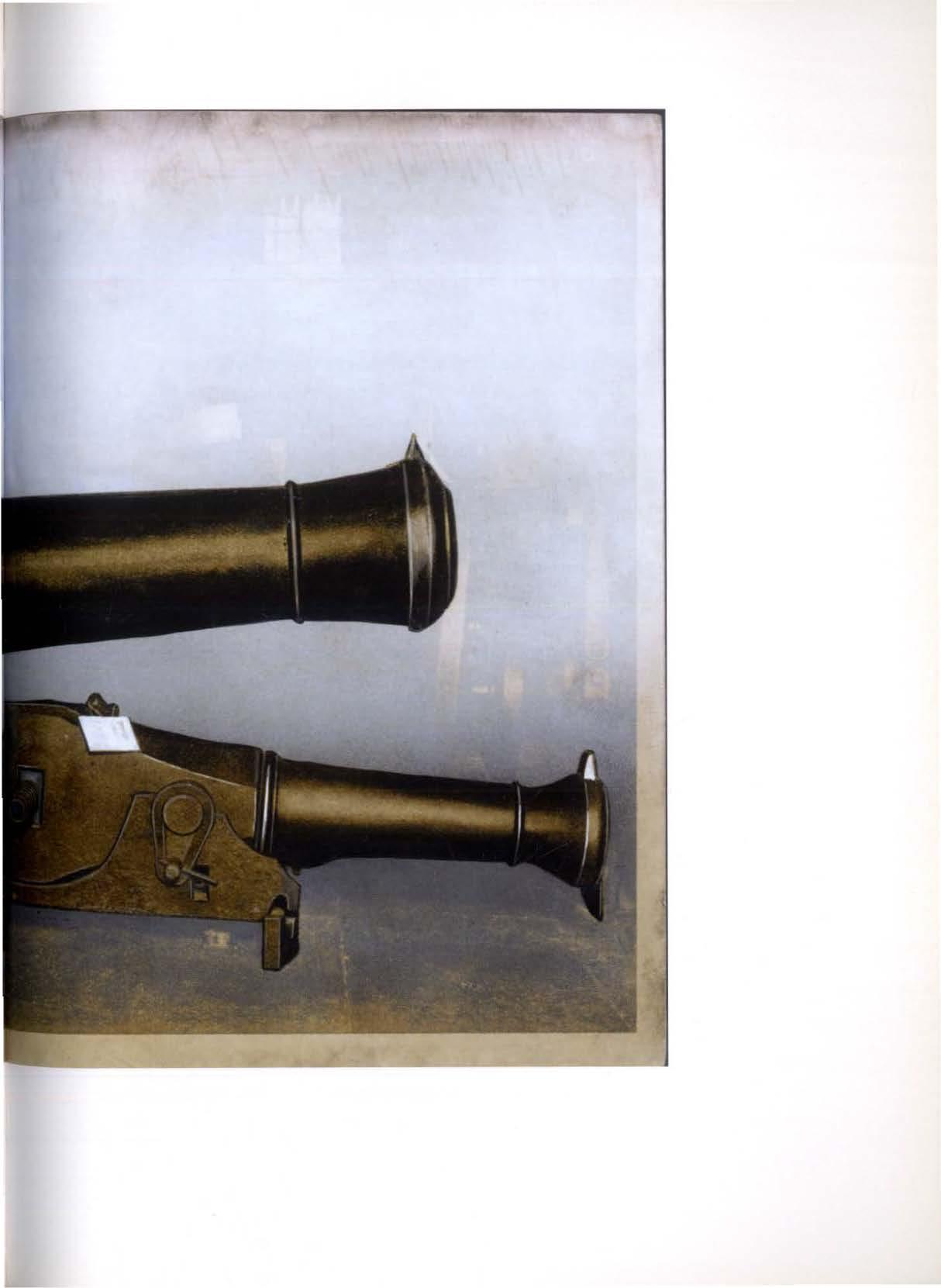

Torino divenne innanzitutto w1o s traordinario centro per le produzioni di armi da fuoco , anticipando così il suo destino produttivo. L'Arsenale fornì le artiglierie in bronzo e in ferro sia ai duchi di Savoia, che ai re di Sardegna ed ebbe parte importante dalle guerre per l'unità italiana sino agli ultimi conflitti mondiali: da qui uscirono quasi tutte le artiglierie , prima dell' E sercito Sardo e poi di quello italiano e, a partire dal 1840 , le geniali invenzioni del costn1ttore novarese di artiglierie, il Generale Giovanni Cavalli, ideatore del cannone rigato a retrocarica. Inoltre in epoca risorgimentale ebbero in1portanza anche le commesse di materiale ferroviario. Le lavorazioni erano difatti le più varie: dalle armi ai mezzi di trasporto , dagli esplosivi agli equipaggi da ponte e agli arnesi da scavo. La sua produzione , tanto per gli stabilimenti governativi quanto per l ' industria privata fu , forse , superiore a quella di tutte le città italiane mes se insieme.

Già durante il Settecento l'arte militare era cosi all'avanguardia da trainare addirittura l ' economia e la cultura piemontese: l ' Arsenale dì Torino era un polo tecnologico avanzato e una fabbrica così efficiente da soddisfare un esercito tecnicamente tra i migliori d ' Europa, come acc ertarono anche gli esperti napoleonici. Per tutto il XVIII secolo vi operarono celebri fonditori , artiglieri e scienziati come Bianco, Cebrano, Lagrange e il Maggiore Papacino D' Antony. Inoltre nell'arco della sua s toria il cantiere militare sfornò schiere di operai specializzati nei settori più svariati: tornitori , fonditori, lattonierì, saldatori, bottai, muratori, sellai , falegnami , chimici , meccanici aggiustatori ed assemblatori che portarono in ambienti diversi le loro espetienze, specie nei settori della metallurgia e della meccanica. Infatti la complessità delle lavorazioni in ambito militare contribuiva alla consapevolezza della perfezione tecnica del lavoro compiuto.

L'eccellenza delle fonderie dell'Arsenale è testimoniata anche da alcw1e opere d'arte in esse realizzate: nel 1864 il Re Vittorio Emanuele II decise di far fondere in bronzo, a spese dello Stato , nelle Regie Fonderie Torinesi , la statua di Pietro Micca (opera di Giuseppe Cassano ed ora di fronte alla Cittadella di Torino) e il monumento al Balilla (realizzato dallo scultore Vincenzo Giani per la città di Genova). Sempre ali' Arsena le vennero fusi i cento cannoni di Alessandria e il pulvino del monwnento a Vittorio Emanuele II (sito nell'omonimo largo a Torino).

Il momento del decollo industriale di Torino arrivò verso la metà del 1800, trasformando ben presto la capitale del Regno Sabaudo in una delle prime città industriali d'Italia. Alla vigilia della rivoluzione industriale l'Arsenale di Torino si presentava già come un vero apparato completo, dove si studiavano nuovi congegni meccanici e in cui si anticipavano le esigenze de ll a moderna industria, dalla produzione in serie all'antinfortunistica, al controllo di qualità, alla gestione dei

magazLini. Difatti l'industria militare all'epoca era il settore più all'avanguardia in campo produttivo: la maggior parte delle innovazioni tecnologiche a Torino venivano prima studiate c sperimentate nell'Arsenale per scopi militari e poi industrializzate. Basti riferirsi allo sviluppo delle produzioni di energia motrice idraulica, alJe macchine a vapore, all'elettricità, alle telecomuniai mezzi antincendio, alle motrici e ai vagoni per le ferrovie. Ma addirittura i progressi interessarono l'industria tessile c la chimica tintòria in relazione alla manifattura delle divise. Si può ben dire che l'Arsenale quindi fu il primo nucleo dell'industria metalmeccanica piemontese. Infatti, nel 1854, su disegno dell'ingegnere capo del Genio Sardo, il Capitano Virgilio Bordino (che era addetto all'Arsenale dove, tra il 1836, anno in cui realizzò il suo famoso "triciclo a vapore", e il 1854, costruì cinque vetture a vapore) fu realizzato nell'Arsenale un veicolo a motore che oggi possiamo ammirare al Museo dell'Automobile: si trattava di una carrozza "landau" adattata, con applicata una caldaia a motore a 2 cilindri orizzontali che poteva raggiungere una velocità di 8 km ali' ora e fu battezzata dai piemontesi '"l landò a vapor". Il 7 marzo 1859 lo stesso Bordino sperimentò sul viale dei Tigli (oggi Corso Massimo D'Azeglio) uno strano meuo che aveva battezzato "carro locomotore stradale", l'antenato dell'attuale automobile.

l:Esercito, infatti, doveva trovare il modo di effettuare un rapido trasporto di ingenti quantitativi di personale e materiali con mezzi e metodi più validi di quelli da sempre usati (cavalli, muli e carri). Le industrie meta! meccaniche in espansione a Torino, unite a quelle militari cd agli istituti e laboratori di ricerca e spcrimentazione, civili e militari, costituirono l'ambiente più adatto per un rapido sviluppo in questo settore. Nel 1862 una statistica (la prima del genere) contava nel settore ben 5.924 lavoratori. Nel 1899 alcuni addetti all'industria meccanica dell'Arsenale (dove avevano imparato a fondere i cannoni, lavorare l'acciaio e il rame, laminare rotaie per le ferrovie, etc.) costituirono parte delle maestranze di base della nascente FlAT e durante la Prima Guerra Mondiale, all'interno dell'Arsenale, venne realizzata una prima catena di montaggio. Negli armi fra le due guerre la produzione delle fonderie si spostò in altri stabilimenti c dal primo ottobre 1926 l'Arsenale ha solo il compito di formare gli Ufficiali dell'Esercito Italiano.

Fin dalle sue origini difatti, oltre ad essere un'officina d'armi, l'imponente complesso fu anche destinato allo studio come sede delle Regie Scuole Teoriche e Pratiche di Artiglieria, istituite nel 1739 da Carlo Emanuele Ili. Questa istituzione divenne in poco tempo il fulcro della vita intellettuale piemontese. acquistando celebrità e prestigio in tutta Europa, portando così presto Torino alla ribalta internazionale. Le Scuole crearono i presupposti per collocare l'artiglieria piemontese alla pari, sul piano delle ricerche scientifiche e dell'esperienza tecnologica, con quanto c'era

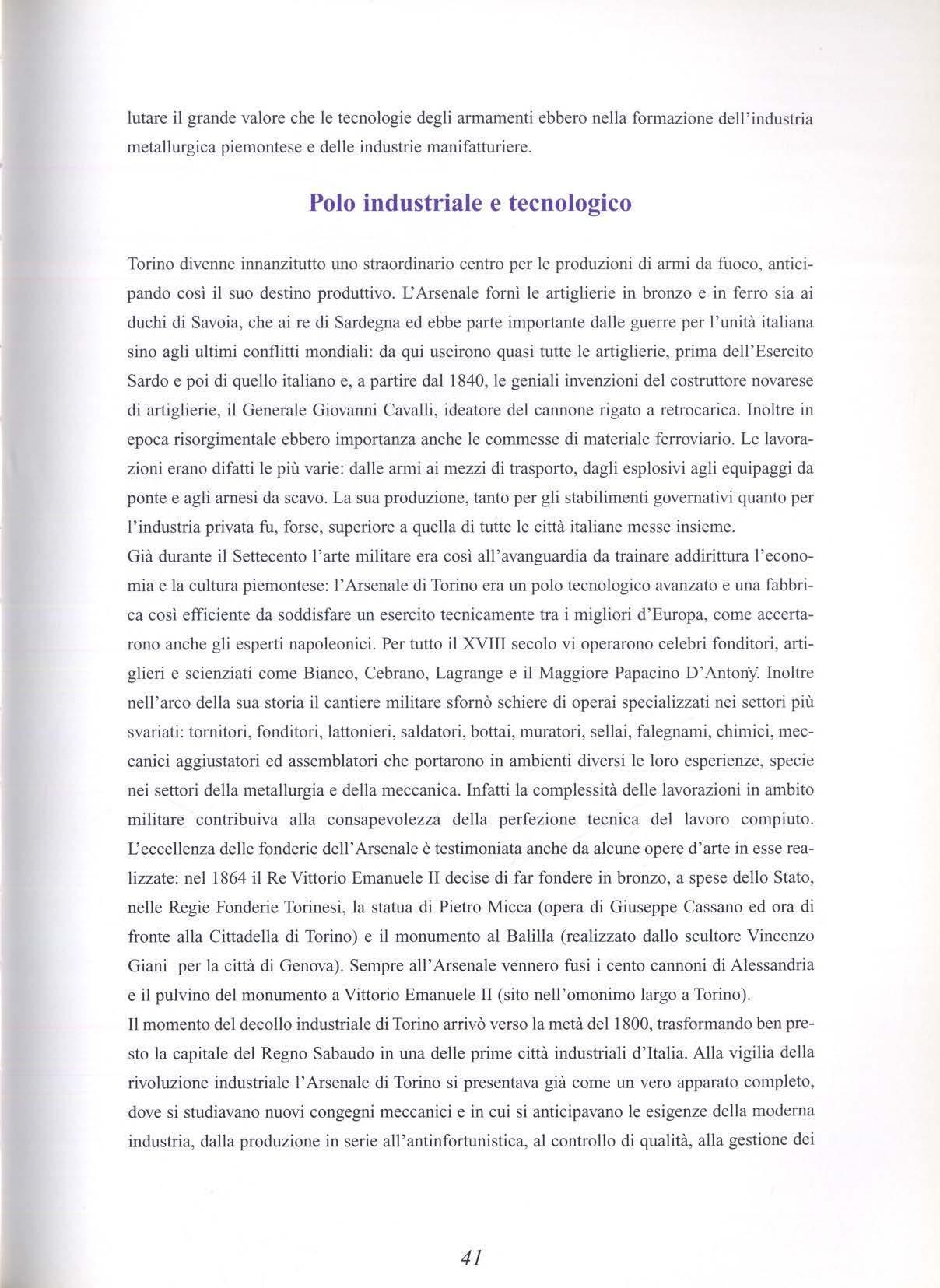

46 - L agrange in età matura da un 'opera di L. David.

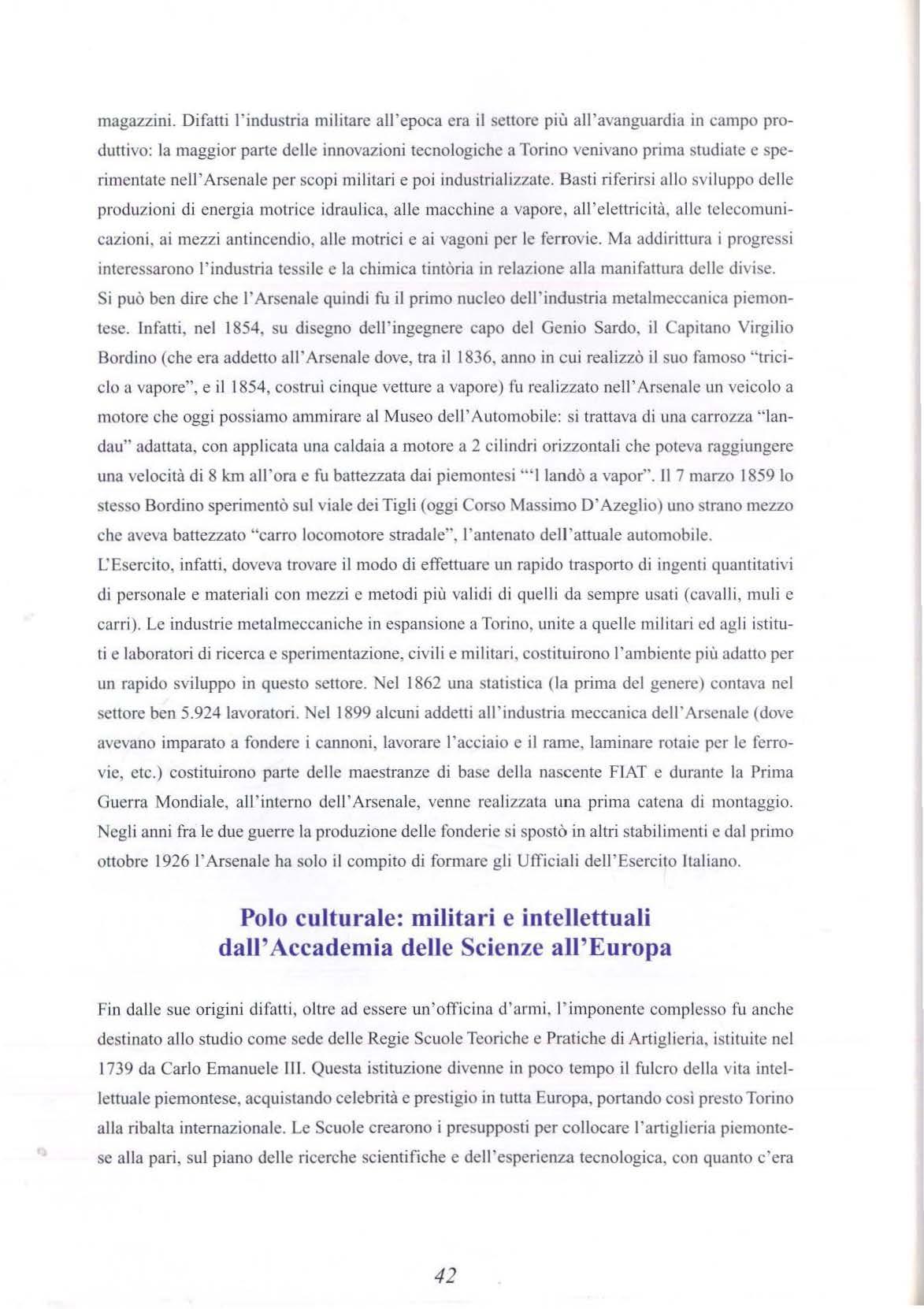

47 - L ettera con la quale Papacino D 'Antony disponeva l'invio presso la Corte del Portogallo di libri in uso presso le R egie Scuole Militari.

di meglio in Europa. Il rapporto degli studiosi suba lpi ni con i grandi problemi della scienza affrontati nei laboratori dell'Arsenale fu certamente all'origine di quell'atmosfera culturale che condusse nel 1783 personalità come Luigi Lagrange e Angelo Saluzzo (che insegnavano alle Scuole) alla creazione dell'Accademia delle Scienze, prcstigiosa istituzione scientifica e letteraria che porta tuttora lustro al i 'Italia nel mondo. Nel 1757, difatti, Saluzzo, Lagrangc c Cigna fondarono una Società scientifica a carattere privato che 26 anni dopo venne ufficializzata nell'Accademia, raccogliendo tra i propri soci le maggiori personalità della cultura piemontese c figure eminenti dell'Illuminismo francese come d' Alembert e Condorcet. Ed è proprio tra il 1755 e il 1766 che il giovane, e già celebre matematico, Lagrange insegnò presso le Regie Scuole di Artiglieria (l'incruico gli fu assegnato a 19 anni quando era già considerato uno dei cinque migliori matematici d'Europa) sino alla sua partenza per Berlino. Grande successo ebbe la pubb licazione dei "Principi di matematica" sublime trattato da lui redatto per gli allievi Ufficiali. I n Piemonte si formò così una profonda cultura e mentalità scientifica che influenzò anche la vita intellettuale torinese dei secoli successivi, contribuendo inoltre al progresso della scienza moderna: dagli studi di balistica c da quelli relativi alle leghe per fondere i cannoni scaturirono preziose indicazioni sia per la matematica e la meccanica razionale, sia per la tecnologia dei materiali, mentre da quegli runbienti presero avvio le scuole per ingegneri e per geometri e uscirono intelletnmli che concorsero ai primi del seco lo XlX alla rifondazione dell'Università. Tutto queso fermento vedeva coinvolte come protagoniste, accanto ali 'Università, le Regie Scuole. Alloro interno sorsero i primi laboratori di chimica delle polveri, di metallurgia e mineralogia, qui si formarono architetti militari e ingegneri esperti in fortificazioni, idraulica, balistica e scienza delle costruzioni. Le Scuole sono state considerate la fucina di una classe di tecnocrati-scienziati subalpini sin dalla loro fondazione. Il primo direttore Ignazio Bertola (ingegnere del re e autore delle principali fortificazioni piemontesi) la concepì come una scuola politecnica c militare equivalente a ll'Università. Un luogo dove formare una élite dello Stato non solo militare, ma anche amministrativa. Non a caso anche la geografia e la cartografia ebbero qui uno sviluppo fondamen tale. Uno dei primi allievi delle Scuole del Bertola fu Spirito Benedetto Nicolis de Robilant, anch'egli tra i fondatori della Società privata torinese da cui gemmerà l'Accademia delle Scienze. Mineralogista e, più tardi, capo del Corpo del Genio nell'esercito piemontese, nel 1749 su ordine di Carlo Emanuele 111 fu inviato con altri quattro cadetti delle Regie Scuole (periti durante il faticoso viaggio) a compiere un'indagin e ne ll 'Eu ropa nord-orientale intorno alle miniere e agli impianti metallurgici. Frutto di questo viaggio so no i sei volumi manoscritti dei "Vìaggi nelle miniere di Alemagna ", ricchi di disegni e mappe dettagliate.

Testimone di tanta ricchezza e innovazione culturale è ancor oggi la preziosa Biblioteca monumentale, composta da 16.400 volumi conservati a Pal azzo Arsenale, tra i quali opere dei più vari generi e testi appositamente manoscritti per gli allievi che poi ebbero una vasta diffusione in tutta

Europa. In particolare il successore di Bertola alla direzione delle Scuola, Alessandro Vittorio

Papacino D'Antony; coordinò tra il 1756 e il 1775 una serie di manoscritti in sei libri "Dell'architettura militare" e tra il 1764 e 1769 un'opera di istruzione militare, "La grande tactique ··• che ebbero grande diffusione presso le corti e le accademie di tutta Europa. Papacino D' Antony; noto a l ivello europeo tra i cultori di scienze fisiche e chimiche , era assiduo frequentatore dei migliori circoli intellettuali torinesi e istituì presso l'Arsenale il primo laboratorio chimico e metallurgico.

Molti altri sono gli esempi di questo connubio tra il mondo militare e quello culturale e scientifico, piemontese e internazionale. In particolare dopo la Restaurazione post napoleonica e la rinascita della gloriosa Scuola di Applicazione di Artiglieria e Genio, si rinnovò con scienziati e militari che erano anche soci dell'Accademia delle Scienze, un antico e fruttuoso connubio. A quel mondo appartengono le ricerche di prestigiosi insegnanti delle Scuole che ebbero in seguito un ruolo impo1tante nelle istituzioni del neonato Regno d'ltalia: Luigi Federico Menabrea (genio della meccanica razionale. eroe delle Guerre di Indipendenza e poi Presidente del Consiglio del Regno d'Italia nell867), Giovanni Cavalli (noto per le sue invenzioni nell'artiglieria e senatore nel Parlamento unitario), Paolo Ballada di St. Robert, Francesco Siacci (uno dei fondatoli della balistica, docente anche nelle Università di Torino e di Napoli , Senatore del Regno). Questo sodalizio proseguì anche nel '900 dove spicca la figura di Filippo Burzio: filosofo , poeta, giornalista (nell'immediato dopoguerra fu direttore del quotidiano "La Stampa") e scienziato, insegnò balistica alla Scuola di Applicazione di Artiglieria e Genio dal 1926 al 1943. Oggi questo tradizionale e proficuo scambio tra mondo civile e militare si rinnova e si rafforza ali 'interno della Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell'Esercito cbe, grazie alla sua collaborazione con le Università italiane e con le più importanti istituzioni internazionali, si afferma sempre più come polo culturale ali 'avanguardia nel campo del peacekeeping e nella formazione di professionisti leaders nel loro settore.

.t!J.rù Jni/d-nrc1 e a§Ù/t4AU/m

./7ra l 'archlft'H-rt,-., L.d'Jwt'JtU.

'),/ fìNÙtr ' t3,rfiL;

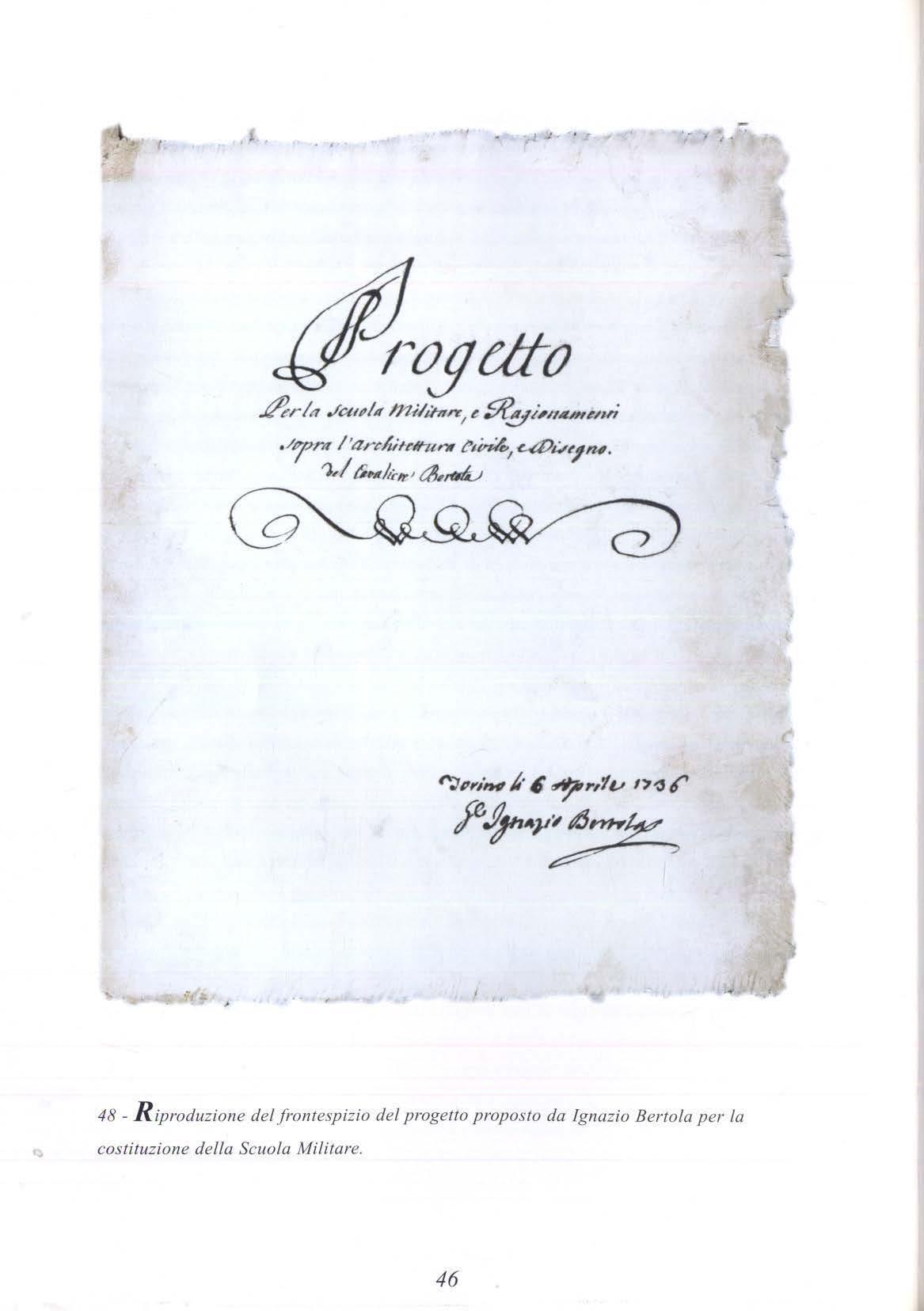

48- R iproduzione del frontespizio del progetto proposto da Ignazio Berta/a per la costituzione della Scuola Militare.

Al giorno d'oggi, del maestoso complesso dell'Arsenale non rimane che il nucleo centrale dell'opera progettata nel 1736 da Antonio Felice De Vincenti (o Devincenti), mentre i numerosi fabbricati utilizzati dalle fonderie, officine e magazzini sono stati abbattuti a Il' inizio del Novecento. I: opera, così come appariva in originale, può però essere ammirata ancor oggi in un prezioso e particolareggiato modello !igneo, accuratissimo lavoro di ebanisteria eseguito nel 1738 dagli artigiani del Regio Arsenale, esposto al primo piano del Pala zzo stesso. Vale la pena di conoscere nel dettaglio le bellezze a lungo nascoste di questo magnifico edificio torinese, che di recente ha aperto le sue porte al pubblico, con interessanti visite guidate per turisti e scolaresche.

11 progetto dell'architetto De Vincenti era tecnologicamcntc rivoluzionario. Se difatti lo schema di divisione netta tra il palazzo di rappresentanza e l'area produttiva, nascosta dal primo, veniva ereditalo dai disegni dello Juvarra (incaricato dei lavori dal 1728 al 1732), la realizzazione di un complesso funzionale, robusto ed elegante al tempo stesso, era tutta opera dell'architetto torinese. La pianta del palazzo è quadrata, 11 O metri di lato , con un Jato prolungato di 150 metri e si svi luppa su quattro padiglioni angolali sporgenti leggermente verso l 'esterno, e su due padiglioni e torrioni intermedi, uno per lato, sporgenti, sia verso l 'interno sia, in origine, verso l'esterno.

C edificio, che si sviluppa attorno ad w1 vasto cortile d'onore quadrato di 66 metri per lato, presenta una complessa elabo razione dello stile dorico reinterpretato dal barocco piemontese e notevoli accenti neoguariniani. In particolare l'Arsenale riprende un tema urbanistico tipico del primo Seicento, ca ratterizzato dall'inserimento degli androni di chiese e palazzi sullo spigolo smussato degli ed ifici. Tutti i padiglioni ed i torrioni sono a due piani.

Ciò che più colpisce della costruzione è la sua struttura ordinata e possente, che determina nella sua razionale suddivisione anche l 'aspetto estetico, maestoso e sobrio. La destinazione speciale dell'edificio, il peso degli impianti meccanici, le forti sollecitaz ioni delle macchine in movimen-

to con le conseguenti vibrazioni in tutta la fabbrica esigevano particolare robustezza ed elasticità. Questi problemi vennero risolti dal De Vincenti, con razionalità tutta militare c settecentesca, grazie ali 'applicazione di un modello logico astratto: egli trovò difatti le misure che gli permisero di raccordare con disinvoltura le varie strutture dell'edificio in tutta sicurezza. Il fabbricato appare quindi scandito, per tutto il por1icato e nei corpi aggettanti, da una rete a maglie rettangolari di circa sei metri di lato su cui si impostano volte a crociera sorrette da pilastri anch'essi rcnangolari. L'uso di queste campate, relativamente piccole rispetto allo spessore delle murature, è particolarmente efficace negli ampi sotterranei. Questa struttura a moduli contigui, evidente anche all'esterno, diventa così il tema dominante di tutta la costruzione, con le doppie lesene che determinano l'ordine gigante della facciata. Ne risulta quindi un effetto di straordinaria potenza al piano terra, mentre al piano superiore, dove le strutture sono alleggerite e il modulo di base riportato alla misura quadrata, l'atmostèra risulta più aerea ed elegante.

D'altronde la bellezza del Paiano, che noi ancor oggi ammiriamo, era soprattutto funzionale alle esigenze militari dell'epoca. l sotterranei, ben arieggiati c facilmente accessibili ai carri, erano utilizzati per contenere materie prime quali ferro, piombo e carbone, ed erano collegati alla Cittadella. Sotto il porticato, al piano terra, venivano accatastate le casse d'imballaggio ed altro legname. mentre nei locali ad esso attigui (ed oggi scomparsi) erano sistemati i mulini, le o!Ticinc dci fabbri d'arme, i laboratori di carpenteria e di falegnameria e i magazzini per la conservazione delle munizioni. 11 primo piano è ancor oggi caratterizzato da imponenti locali che all'epoca erano adibiti a sale d'armi. ovvero alla conservazione ed esposizione delle artiglierie e dei vari manufatti bellici. Altri locali dello stesso piano erano destinati ad abitaLione degli Ufficiali dei sovrintendenti e degli impiegati di maggior interesse professionale. fl secondo piano, il cui sviluppo in altezza è inferiore ai precedenti, era invece quello in cui venivano conservate le armi di riserva, le parti di ricambio, le micce, il cuoiame, le funi, i sacchi, i finimenti per i cavalli.