Directeurs de la publication et de la rédaction : Bruno Chibane & Philippe Schweyer Rédacteur en chef : Philippe Schweyer ps@mediapop.fr 06 22 44 68 67

Secrétaire de rédaction : Aude Ziegelmeyer Relecture : Manon Landreau Direction artistique : Starlight

Ont participé à ce numéro :

RÉDACTEURS

Nathalie Bach, Cécile Becker, Nicolas Bézard, Valérie Bisson, Benjamin Bottemer, Alma Decaix-Massiani, Emmanuel Dosda, Sylvia Dubost, Caroline Châtelet, Lucie Chevron, Nicolas Comment, Coralie Donas, Christophe Fourvel, Clo Jack, Antoine Jarry, Pierre Lemarchand, Lucas Le Texier, Guillaume Malvoisin, Stéphanie-Lucie Mathern, Myriam Mechita, Martial Ratel, Mylène Mistre-Schaal, JC Polien, Nicolas Querci, Louis Ucciani, Aurélie Vautrin, Nathanaelle Viaux, Fabrice Voné, Clément Willer, Gilles Weinzaepflen, Aude Ziegelmeyer.

PHOTOGRAPHES ET ILLUSTRATEURS

Vincent Arbelet, Pascal Bastien, Bearboz, Nicolas Bézard, Sébastien Bozon, Mar Castañedo, Tanguy Clory, Nicolas Comment, Caroline Cutaia, Richard Dumas, Romain Gamba, Alicia Gardès, Delphine Ghosarossian, Teona Goreci, Anne Immelé, Nicolas Leblanc, Benoît Linder, Florence Manlik, Renaud Monfourny, Zélie Noreda, Arno Paul, Bernard Plossu, JC Polien, Olivier Roller, Dorian Rollin, Christophe Urbain, Nicolas Waltefaugle.

COUVERTURE

Anne Immelé. Justin, parcelle N°100, 2005. Série Jardins du Riesthal. Livre chez Médiapop Éditions Exposition à la galerie Madé, Paris 6e jusqu’au 13 janvier 2023

IMPRIMEUR Estimprim – PubliVal Conseils

Dépôt légal : décembre 2022 ISSN : 1969-9514 – © Novo 2022

Le contenu des articles n’engage que leurs auteurs. Les manuscrits et documents publiés ne sont pas renvoyés.

CE MAGAZINE EST ÉDITÉ PAR CHICMEDIAS & MÉDIAPOP

CHICMEDIAS

37 rue du Fossé des Treize / 67000 Strasbourg Sarl au capital de 47 057 € – Siret 509 169 280 00047

Direction : Bruno Chibane bruno.chibane@chicmedias.com — 06 08 07 99 45

Responsable administratif : Gwenaëlle Lecointe administration@chicmedias.com — 03 67 08 20 87

MÉDIAPOP

12 quai d’Isly / 68100 Mulhouse Sarl au capital de 1000 € – Siret 507 961 001 00017

Direction : Philippe Schweyer ps@mediapop.fr – 06 22 44 68 67 www.mediapop.fr

ABONNEMENT

Novo est gratuit, mais vous pouvez vous abonner pour le recevoir où vous voulez.

ABONNEMENT France : 5 numéros — 30 € Hors France : 5 numéros — 50 €

DIFFUSION

Contactez-nous pour diffuser Novo auprès de votre public.

FRANÇOIS TRUFFAUT 9-12

FOCUS 13-30

La sélection des spectacles, festivals et inaugurations

ÉCRITURES 31-47

Les Éditions La Contre Allée 32-39 , Grégoire Bouillier 40-43, Blutch 44-47

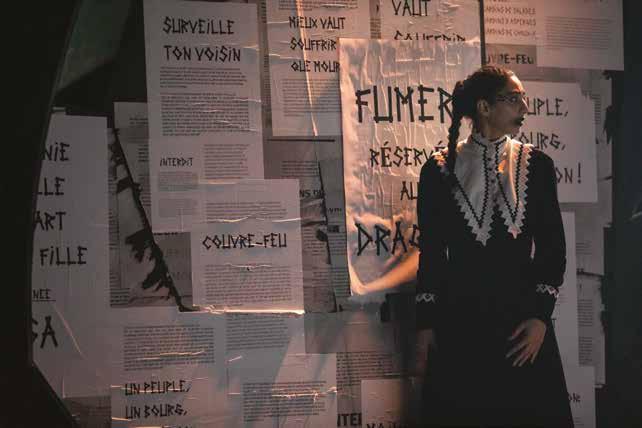

SCÈNES 49-59

Célie Pauthe 50-51, Kaori Ito 52-53, Mathias Moritz 54-55 , Thomas Jolly 56-57, Philippe Schlienger 58-59

SONS 61-79

Joe Strummer 62-67, Nadine Khouri 68-71, David Demange 72-73 , Mouse DTC 74-75, Fred Poulet 76-77, Théo Ceccaldi 78-79

ÉCRANS 81-88

Camille Auburtin 82-83, Jordan Tetewsky 84-88

ARTS 90-110

Regionale 90-91, Les Portes du Possible 92-93, Art brut 94-95 , Fabienne Verdier 96-97, ter Bekke & Behage 98-99 , Dominique Petitgand 100-101, SurréAlice 102-103 , Adrien Vescovi 104-105, Le Beau Siècle 106-107 , Réceptacle et Horizon 108-109, Erwin Heyn 110

IN SITU 112-123

Les expositions de l’hiver

CHRONIQUES 124-138

Gilles Weinzaepflen 124-128, Stéphanie-Lucie Mathern 130-131 , Nathalie Bach 132-133, Myriam Mechita 134-135 , Louis Ucciani 136-137, JC Polien 138

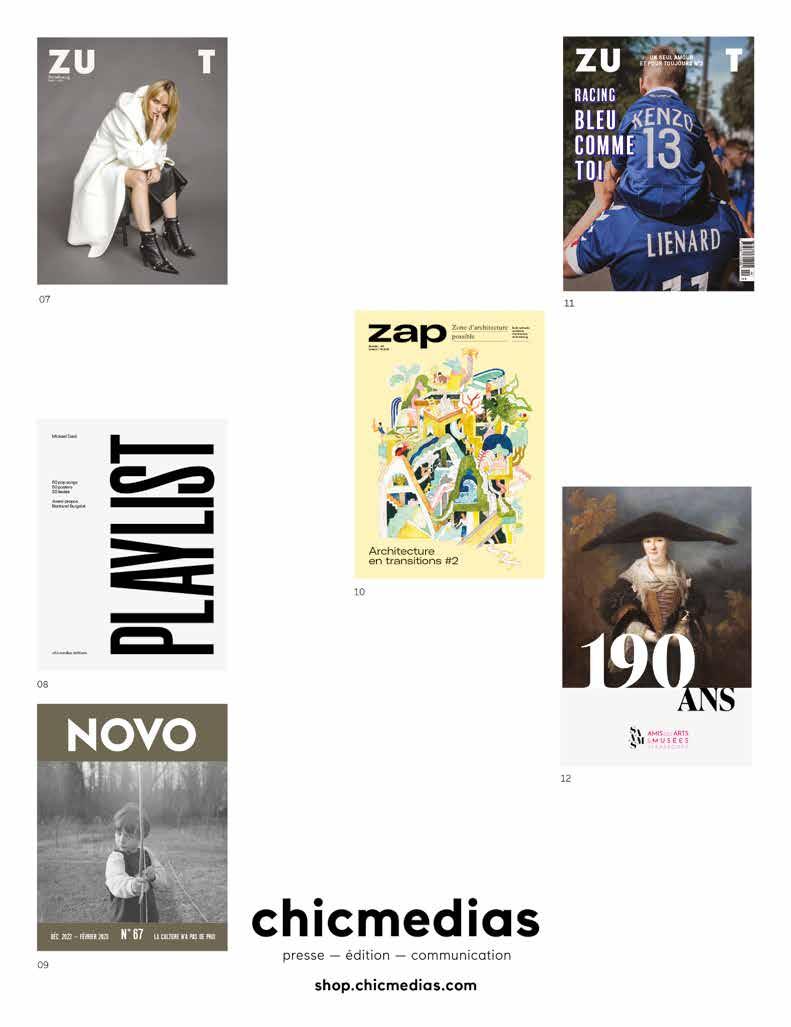

SELECTA

Livres 140 Disques 142

ÉPILOGUE 144

SOMMAIRE OURS PROLOGUE

7

WWW.NOVOMAG.FR 5

UN SANGLIER AU FOND DE LA GALAXIE

J’aurais dû être couché de bonne heure, mais mon TER était immobilisé depuis des heures en rase campagne après avoir heurté une famille de sangliers. La contrôleuse qui avait passé la soirée à courir d’un bout à l’autre du train pour distiller des infos contradictoires au compte-gouttes, est venue s’asseoir en face de moi. D’un geste las, elle a enlevé ses chaussures avant d’allonger ses jambes sur la banquette. Elle semblait au bout du rouleau.

— J’en ai marre de ce boulot. Comment faitesvous pour rester aussi zen ?

— Je regarde des documentaires sur la Voie lactée.

En fait, je commençais à avoir l’habitude de passer mes nuits dans le train. Les incidents se multipliaient depuis quelques mois.

— Dans les autres wagons, les passagers sont en train de péter les plombs. J’ai failli me prendre un coup de boule en empêchant un passager d’ouvrir la porte.

Elle parlait avec un accent que je n’arrivais pas à identifier. Plutôt que de casser du sucre sur le dos de la SNCF, j’avais envie de parler du Big Bang.

— Vous intéressez-vous aux étoiles ?

— Quelle drôle de question ! Vous êtes au courant que ça va très mal sur Terre ?

Cela faisait un moment que l’humanité me déprimait profondément.

— Bien sûr, mais ça me détend d’imaginer ce qui se passait il y a 30 milliards d’années.

— Qu’est-ce que vous imaginez ?

Elle a remué mollement les jambes pour chasser la fatigue emmagasinée tout au long de la journée.

— Il y a 30 milliards d’années, il se passait des choses passionnantes. Avez-vous entendu parler de la matière noire ?

— Non, mais j’ai parfois des idées noires.

— Savez-vous que le soleil se trouve à 150 millions de kilomètres ?

— Merci pour l’info, mais ça ne change rien à ma vie.

Elle a remué ses belles jambes. Ce devait être épuisant de passer ses journées debout dans un train.

Ce qui est encore plus dingue, c’est que la lumière du soleil met à peine 8 minutes à arriver jusqu’à nous.

— 150 millions de kilomètres en 8 minutes, ça fait à peu près du 300 000 kilomètres par seconde.

Elle était à l’aise en calcul mental. Elle n’avait sans doute pas été à l’école en France.

Par Philippe Schweyer

— L’étoile la plus proche de nous, Proxima, se trouve à quarante mille milliards de kilomètres. En fait, on la voit comme elle était il y a quatre ans.

— Il y a quatre ans, je ne me voyais pas du tout quitter mon pays.

— La lumière des autres étoiles de notre galaxie met des milliers d’années à nous parvenir. Il y a des astres qui n’existent plus lorsque l’on commence à les étudier.

— Si ça continue, la Terre n’existera bientôt plus non plus.

— Oui, mais si on observe ce qui se passe ici depuis une autre galaxie, ça n’a plus aucune importance.

— Malheureusement, on ne vit pas dans une autre galaxie.

Elle a remué les jambes avec une certaine agressivité.

— J’essaye de prendre du recul.

— Tout le monde n’a pas la chance de pouvoir se permettre de prendre du recul.

Elle semblait vraiment à cran. Une fois encore elle a remué les jambes. Par la fenêtre, j’ai vu un sanglier s’enfoncer dans la forêt tête baissée.

— J’aime mieux penser au début de l’univers qu’à la fin du monde…

— Il y a des gens qui n’ont pas le choix. L’astronomie est un loisir de petit-bourgeois.

Elle a fermé les yeux. Je me suis approché de la vitre pour tenter de voir ce qui se passait dehors, mais il faisait affreusement sombre. J’ai remarqué une larme qui coulait lentement le long de sa joue. Elle a remué les jambes. On entendait des cris à l’autre bout du train. Elle a rouvert les yeux et a remis ses chaussures pour aller voir ce qui se passait. Avant de m’abandonner, elle a soupiré :

— Moi aussi, j’aimerais vivre sur une autre planète.

J’avais envie de lui demander de quel pays malade provenait son drôle d’accent, mais je n’étais pas de la police. J’ai collé mon front contre la vitre. Le sanglier est ressorti de la forêt. Il a levé la tête vers les étoiles, puis il s’est approché en zigzaguant sur le ballast pour venir me fixer droit dans les yeux à travers la vitre. On aurait dit qu’il voulait me dire quelque chose d’important, mais j’étais incapable de deviner ce que c’était.

7

Par Emmanuel Abela ~ Photo : Renaud Monfourny

Par Emmanuel Abela ~ Photo : Renaud Monfourny

FRANÇOIS TRUFFAUT, FRAGMENTS D’UNE VIE

Avec une approche intime de l’œuvre du cinéaste, Anne Terral nous livre le plus beau livre qu’on puisse écrire sur François Truffaut. Sous la forme d’une magnifique déclaration d’amour. 9

En quoi la découverte des films de Truffaut à la télévision durant l’enfance et l’adolescence vous a-t-elle particulièrement marquée ?

Avec Truffaut, j’ai découvert le « vrai » cinéma, au sens où la rencontre qui s’est faite peu à peu avec ses films durant mon enfance et mon adolescence m’a alors permis de vraiment comprendre ce qu’était un film d’auteur et une œuvre de cinéaste… J’habitais à la campagne, près de Toulouse, et même si on allait souvent au cinéma, je me souviens qu’il y avait aussi à la télévision, dans les années 1980, des rediffusions avec des cycles entiers consacrés à des réalisateurs : une aubaine ! On pouvait alors voir tous les films d’un cinéaste sur plusieurs semaines. C’était idéal pour saisir toute la cohérence et la complexité d’une filmographie.

Bien sûr, cette découverte s’est déroulée sur plusieurs années et j’ai en quelque sorte grandi en même temps que les personnages des films de Truffaut : j’ai vu pour la première fois Les 400 coups vers l’âge de 9 ans, je pense, puis ce fut L’Argent de poche, L’Enfant sauvage, Jules et Jim et bien sûr la série des Doinel…

Qu’y trouviez-vous de singulier ?

J’étais très sensible et très empathique, et les thèmes abordés par Truffaut dans ces films-là résonnaient profondément chez moi. Tout me parlait et m’émouvait : l’enfance maltraitée, le manque d’affection, la solitude, le mensonge, le secret, mais aussi les troubles, le désir et l’amour bien sûr. Je crois que la dose exacte de gravité et de légèreté choisie par Truffaut pour évoquer ces sujets qui lui tenaient à cœur faisait absolument écho chez moi. Le fameux message que transmet l’instituteur incarné par Jean-François Stévenin à la fin de L’Argent de poche est un exemple même de ce qui pouvait me bouleverser à l’époque, et toujours aujourd’hui d’ailleurs. La force et l’intensité de ses mots, le ton exact qu’il employait pour les dire, les nuances de sa voix, je les entends encore… « Parce que la vie est ainsi faite qu’on ne peut pas se passer d’aimer et d’être aimé… »

Un chapitre est consacré à la diffusion de La Chambre verte alors que Truffaut vient de mourir, un dimanche. Vous écrivez : « regarder [son] film est donc un vrai bouleversement. » En quoi cette diffusion a-t-elle été déterminante pour vous ? Oui, un peu plus tard, entre 14 et 16 ans, j’ai vu les films plus sombres et plus dramatiques de Truffaut, Les Deux Anglaises et le Continent, L’Histoire d’Adèle H., La Chambre verte, La Femme d’à côté… La beauté et la puissance de ces œuvres, où la dépression, la maladie, le deuil, la trahison ont la part belle, m’ont

encore une fois touchée au cœur. Et en effet La Chambre verte a joué pour moi un rôle clé. Je ne sais pas quand exactement a été rediffusé ce film que j’ai vu à la télé à l’âge de 14 ans, mais en tout cas, c’était quelques jours après la mort de Truffaut, en octobre 1984. Dans La Chambre verte, adaptée de plusieurs nouvelles d’Henry James, le personnage de Julien Davenne, joué par Truffaut lui-même, n’accepte pas la mort de sa femme, il refuse de l’oublier, il refuse d’oublier « ses morts », ceux qui ont compté dans sa vie et il leur voue même un culte ardent. Ce film à la fois très mélancolique et très fervent vient dire tout haut, de façon pudique mais ferme, le caractère complètement inacceptable de la mort. Or, à peine quelques années auparavant, quand j’avais neuf ans, la mort de mon père m’avait moi aussi brutalement confrontée à cet inacceptable. Et le fait qu’un cinéaste en parle ainsi à travers un personnage, et proclame le scandale absolu qu’est la mort a été quelque chose de bouleversant pour moi, oui : un adulte osait enfin dire et montrer dans un film ce que je ressentais et m’efforçais de dissimuler – la douleur terrible, la révolte, la colère inouïe –, au moment où, autour de moi, on m’encourageait à être dans l’acceptation de ce qui est. Je crois qu’à partir de ce moment-là, j’ai compris à quel point le cinéma pouvait être un véritable allié dans ma vie, comme un ami sur qui compter. Même si le cinéaste que j’admirais le plus venait justement de mourir…

Vous avez opté pour cette forme des 24 images/ seconde, et donc 24 courts chapitres comme autant d’instantanés. D’où vous est venue l’idée ? À vrai dire, je crois que j’ai d’abord cherché le titre que je pourrais donner à ce projet et celui qui m’est venu a ensuite imprimé sa forme au texte. Cette expression de « 24 images/seconde », qui est donc la vitesse de défilement d’une pellicule 35 mm dans un projecteur, m’a semblé parfaite pour plusieurs raisons : elle permet d’évoquer, certes, la matérialité du procédé cinématographique, mais aussi la grande intensité qui sous-tend la plupart des longs métrages de Truffaut – il voulait que ses films donnent l’impression d’avoir été tournés avec 40 degrés de fièvre ! –, une ferveur qui m’a vraiment marquée au moment où j’ai revu toute sa filmographie en quelques jours.

Et puis ces « 24 images/seconde » faisaient aussi joliment écho à cette réplique des Deux Anglaises : « La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas. » Cette phrase, elle évoque à mes yeux les blessures cachées, les fragilités, les amours déçues, les moments décousus d’une existence où le vide peut venir s’immiscer… Faire un film a peut-être été, pour François Truffaut, un merveilleux moyen de « recoller » les morceaux de la vie, de sa vie, grâce

10

à l’unité quasi parfaite que représente un long métrage, le temps de 90 minutes et plus… Alors, à mon tour, j’ai eu envie d’écrire chacun de ces fragments de vie comme des unités qui pouvaient se suffire à elles-mêmes (chapitres choisis de l’existence totalement romanesque de Truffaut, dialogues imaginaires, scènes dans les coulisses, gros plans sur certains films…). 24 séquences, 24 ambiances, 24 images… Et avec l’enchaînement logique de la chronologie, s’est dessinée une façon un peu singulière, entre fiction et réalité, de raconter Truffaut en fondu enchaîné. J’y ai pris grand plaisir !

Vos choix semblent instinctifs et surtout sensibles, c’est ce qui fait le charme de votre ouvrage. Comment avez-vous procédé pour effectuer ces choix de films et d’extraits, en sachant que votre approche ne se veut pas systématique.

Comme vous le dites, j’ai simplement écouté mon instinct, un instinct guidé par ma mémoire bien sûr, enfin disons par la mémoire des émotions ressenties lors de ma toute première rencontre avec les films de Truffaut, lors de leur visionnage initial. Oui, c’est en quelque sorte l’enfant puis l’ado que j’ai été qui a fait cette sélection ! À cette époque, certains films de Truffaut ( Tirez sur le pianiste, Fahrenheit 451, La Peau douce, Une belle fille comme moi, Vivement dimanche !) ne m’avaient pas émue autant que d’autres. Même si j’ai saisi par la suite tout leur intérêt, toute leur force, je me suis sentie incapable d’écrire longuement à leur sujet, ces films-là n’ayant pas assez imprimé leur marque dans ma mémoire sensible de jeune spectatrice. J’ai donc délibérément décidé de peu les évoquer, préférant me consacrer à tous les films qui m’ont impressionnée, inspirée, accompagnée (Les 400 coups, L’Enfant sauvage, Les Deux Anglaises et le Continent, L’Histoire d’Adèle H., L’Argent de poche, La Chambre verte, La Femme d’à côté… ). Je ne me suis pas posé davantage de questions à ce sujet car ma posture a dès le départ été celle de la fiction – ce texte dans sa forme première était destiné à devenir une « fiction radiophonique » pour France Culture et le réalisateur Pascal Deux s’en est magnifiquement emparé en 2018, à ma grande joie. J’avais décidé d’écrire une sorte de célébration truffaldienne par petites touches impressionnistes, avec une dimension de confidence intime, qui prendrait avant tout sa source dans mon expérience personnelle de spectatrice, et non pas un « livre de plus » sur Truffaut, et encore moins une biographie exhaustive – Antoine de Baecque et Serge Toubiana l’ont déjà fait, avec virtuosité !

Vous n’évoluez pas en spécialiste de Truffaut et ne manifestez pas de volonté d’exposer de points de vue très particuliers. Pourtant, votre livre a cette force incroyable qui fait que connaisseurs et néophytes se laissent embarquer. J’imagine que ça n’était pas la moindre des finalités. Oh, merci pour ce que vous me dites là ! Si ce livre vous semble « tout public », alors j’ai atteint mon but, car c’est exactement ce que souhaitait Truffaut pour ses films : qu’ils soient populaires et puissent émouvoir le plus grand nombre ! Non, je ne suis donc pas une spécialiste de Truffaut, même si je commence quand même à bien connaître son cinéma ! Je suis une simple fan, une fan passionnée par la complexité de l’œuvre qu’il a créée, et je crois que cette force que vous évoquez, cette force que mon livre peut avoir, elle est tout simplement liée au fait que j’ai voulu écrire une déclaration d’amour et non, comme je le disais, une biographie « officielle » de Truffaut. Oui, c’est vraiment ce que j’ai voulu faire, une déclaration d’amour. Et je suis heureuse si cela permet au lecteur d’entrer ainsi plus facilement dans l’univers de ce réalisateur. Cette force, elle est peut-être liée aussi à ma volonté de saisir et de raconter au plus près toute l’humanité de ce cinéaste, une qualité qui, selon moi, explique précisément pourquoi son œuvre nous touche. Parce que Truffaut ne nous parle que de ce qui nous constitue profondément : le désir dans tous ses élans les plus absolus (du désir d’émancipation au désir amoureux en passant par le désir de création…), et la perte dans toute sa dimension tragique (séparation amoureuse, dépression, deuil…). Nos existences balancent constamment entre ces deux pôles, non ? Et l’œuvre

11

François Truffaut interprétant le rôle de Julien Davenne dans La Chambre verte

Truffaut ne nous parle que de ce qui nous constitue profondément. —

de Truffaut ne donne à voir que ça, que ce soit avec des personnages aussi complexes que Marion dans La Sirène du Mississippi ou Mathilde dans La Femme d’à côté, ou encore avec L’Homme qui aimait les femmes : le film s’ouvre sur l’enterrement de Bertrand Morane, et vient retracer toute l’existence passionnée et obsessionnelle de ce personnage on ne peut plus humain. On le sait, Truffaut est un grand explorateur du sentiment amoureux, le sentiment amoureux dans son intimité et sa violence la plus extrême, et en cela, je crois que son œuvre, d’une puissance singulière, ne peut que nous embarquer elle aussi !

Sur la question de l’écriture, une chose m’a troublé : d’un point de vue formel, j’entendais étrangement la voix de Perec, le Perec cinéaste justement et voix off d’Ellis Island par exemple. Grâce à vous, j’établis un lien entre les deux figures, Truffaut et Perec, sur les questions de la mémoire, du deuil et bien sûr de la mélancolie, sans compter que les deux carrières suivent des lignes quasi parallèles jusqu’à la disparition tragique et précoce de l’un et de l’autre. Étonnante votre remarque… Perec est en effet l’un de mes écrivains préférés, mais jusqu’à présent, je n’avais jamais consciemment établi de lien entre Truffaut et lui. Vous avez raison, ils sont contemporains, ont disparu précocement, emportés par la maladie, et ils ont tous deux abordé des thèmes similaires, avec une même pudeur d’ailleurs, une réserve et beaucoup de tact quant aux sujets qui leur importaient le plus… Peut-être se sont-ils rencontrés au fameux Moulin d’Andé où chacun s’est souvent rendu ? Je ne sais pas… Je les imagine facilement en train de discuter à bâtons rompus en fumant cigarette sur cigarette !

Les différentes scènes entrevues dans l’immeuble où habitent bon nombre des enfants de L’Argent de poche me font d’ailleurs penser à la structure de La Vie mode d’emploi !

En tout cas, si la forme de mon texte vous a fait penser à Perec, j’en suis ravie, honorée même. Je partage avec lui le goût des contraintes, même si je

suis loin d’être aussi douée ! En réalité, cette forme, avec des phrases plutôt courtes comme une prose poétique, où alternent parfois des répétitions en leitmotiv, elle s’est dessinée en cours d’écriture, lorsque j’ai eu besoin de respirations : il y a une grande intensité dans la vie de Truffaut ainsi que dans les films sur lesquels j’ai choisi de m’attarder, et cette tension quasi constante peut se révéler presque étouffante (je pense aux Deux Anglaises, à Adèle H. entre autres…). J’ai, de ce fait, ressenti la nécessité, dans l’écriture même, de revenir souvent à la ligne, de faire des pauses, de m’offrir et d’offrir au lecteur des moments de respiration… Petit à petit, mon texte, que j’avais au départ commencé à écrire de façon assez classique, d’un seul tenant, s’est structuré ainsi, s’est fissuré, s’est allégé aussi je pense. D’ailleurs, Pascal Deux, quand il a réalisé la mise en ondes de cette fiction radio, a su très bien restituer cette forme poétique et ces respirations à travers le rythme donné à l’ensemble et via la voix des comédiens.

Tiens, vous m’avez donné envie de relire Un homme qui dort et de revoir le film si particulier que Perec a tiré de son propre texte, avec l’aide de Bernard Queysanne, et que scande la voix quasi hypnotique de Ludmila Mikaël. Truffaut et Perec avaient également en commun une passion pour la voix off. S’il n’avait pas disparu si tôt, Truffaut, qui aimait tant adapter des œuvres littéraires, aurait peut-être un jour réalisé un long métrage à partir d’un des livres de Perec, qui sait ? L’imaginer me réjouit ! Je penche pour W ou le Souvenir d’enfance, entre autobiographie, exploration des ombres de la mémoire et dénonciation ardente de l’injustice. Et vous ?

— FRANÇOIS TRUFFAUT EN 24 IMAGES / SECONDE, Anne Terral, Médiapop Éditions

12

—

u s

f oc -

Le nombril de l’architecte mâle

Est-il, aujourd’hui encore, plus facile pour un homme blanc vêtu de noir de passer à la télé ou de s’adresser aux médias que pour une jeune femme en t-shirt clair ? Que font les architectes à la télévision ? questionne l’universitaire strasbourgeoise Sophie Suma. Dans son essai, elle interroge la vision patriarcalo-archétypale de la cité moderne contrariant la ville inclusive idéale. (E.D.) www.editions205.fr

Urgence photographique

Jusqu’au 29 janvier, La Chambre strasbourgeoise dévoile l’autre visage – kaléidoscopique – d’un pays malheureusement mis sous les feux de l’actualité. « Paysage présage » rassemble une quinzaine d’artistes et collectifs ukrainiens : l’exposition collective commissionnée par Kateryna Radchenko est une réponse pacifiste et photographique à la guerre déclenchée par la Russie. (E.D.)

www.la-chambre.org

Le sauvage recadré

Dans les photographies de Mélina Farine, la nature surgit au sein d’environnements urbains ou artificiels. « Les étendues » explore un avenir dystopique dans lequel toute idée de nature serait reléguée et condamnée à une simple fonction décorative. L’utilisation du verre et du métal rappelle l’architecture des serres des jardins botaniques : une mise en abyme de ces dispositifs de monstration et de conservation qui interroge aussi ceux du médium photographique. (B.B.)

— LES ÉTENDUES, exposition jusqu’au 7 janvier à la galerie Octave Cowbell, à Metz

www.octavecowbell.fr

focus

Les étendues © Mélina Farine

© Polyakov 14

Sophie Suma

La classe américaine

Après un long séjour australien, le songwriter JJH Potter débarque en Alsace avec une poignante poignée de chansons folk réunies sur l’album Low Tide et sa zéniphique pochette signée Marie-Pascale Engelmann. D’intimes confessions qui nous font oublier, un instant, que les temps sont durs. Une touchante collection de ballades façon americana. (E.D.)

diese14.com

Digital natives

Mêlant art, création et réalités numériques, Multiplica ouvre les points de vue sur la technologie. En décuplant les possibilités créatives du digital, le festival luxembourgeois n’hésite pas à emprunter les sentiers de l’expérimental ou de l’obsolescence. Sur trois jours, la programmation mêle performances audio-visuelles, DJ sets, workshops et expo. On y retrouve Andrea Mancini avec un soundscape tellurique où l’organique et le digital se répondent, le bruxellois Alexander Francis amateur de sons aussi profonds que décalés ou les Alive Paintings à la vibe très postmoderne d’Akiko Nakayama. (M.M.S.)

— MULTIPLICA, DIGITAL ARTS AND REALITIES, festival les 24 et 26 février aux Rotondes, à Luxembourg www.multiplica.lu

Morrissey l’insoumis

Après Paul Weller et Damon Albarn, Nicolas Sauvage s’attaque à un autre monument de la pop, Morrissey, sans doute le plus clivant des trois. Si ces dernières années, Moz fait malheureusement plutôt parler de lui pour de mauvaises raisons, le livre de Nicolas Sauvage (324 pages !) est une mine d’infos exceptionnelle pour tous ceux qui s’intéressent à un chanteur hors norme qui depuis la séparation des Smiths en 1987, n’a cessé de chercher à se renouveler sans jamais se renier. Recommandé aux fans les plus fidèles… comme aux anti-Morrissey. (P.S.)

— MORRISSEY L’INSOUMIS, Nicolas Sauvage, préface de Bertrand Loutte www.camionblanc.com

focus

© Axel Vanlerberghe

Andrea Mancini, Minerals © Yves Conrardy

15

© Renaud Monfourny

Take me to the river

Zone tampon, frontière naturelle, axe de circulation et colonne vertébrale d’une région, le Rhin rassemble dans son lit bien des enjeux. Jusqu’à l’été 2023, un cycle transfrontalier de 38 expositions vogue sur les eaux du fleuve le plus fréquenté d’Europe et croise les perspectives allemandes, françaises et suisses. De Bingen à Laufenburg, c’est l’occasion d’en savoir plus sur l’or blanc du Rhin dans les salines de Schweizerhalle, de faire connaissance avec Johann Gottfried Tulla, ingénieur et dompteur de crues à Andlau, ou de plonger dans les archives photographiques de la centrale hydroélectrique de Kembs. Les paysages rhénans et leur mythologie nimbée de brume sont également au cœur de plusieurs accrochages, dont une immersion littéraire et musicale au Nibelungenmuseum de Worms. Sur ses flots, ponts, barques à fonds plats, installations hydro-électriques ou piscicoles brassent les activités humaines, les échanges et les conflits. De la forteresse Vauban de Huningue à la conquête de Heidelberg en passant par l’Alsace face au nazisme, « Der Rhein – Le Rhin » n’élude aucun des tumultes traversés par ce « fleuve des guerriers et des penseurs », comme l’appelait Victor Hugo. Une manifestationfleuve tant par la variété des thématiques abordées que par l’hétérogénéité des institutions impliquées !

Par Mylène Mistre-Schaal

—LE RHIN, cycle d’expositions jusqu’à l’été 2023 dans 38 musées en Allemagne, en Suisse et en France www.dreilaendermuseum.eu

focus

16

Salle de commande de la centrale de Kembs, 1933 © Musée Electropolis - centrale hydroélectrique de Kembs

Pour un petit Tour

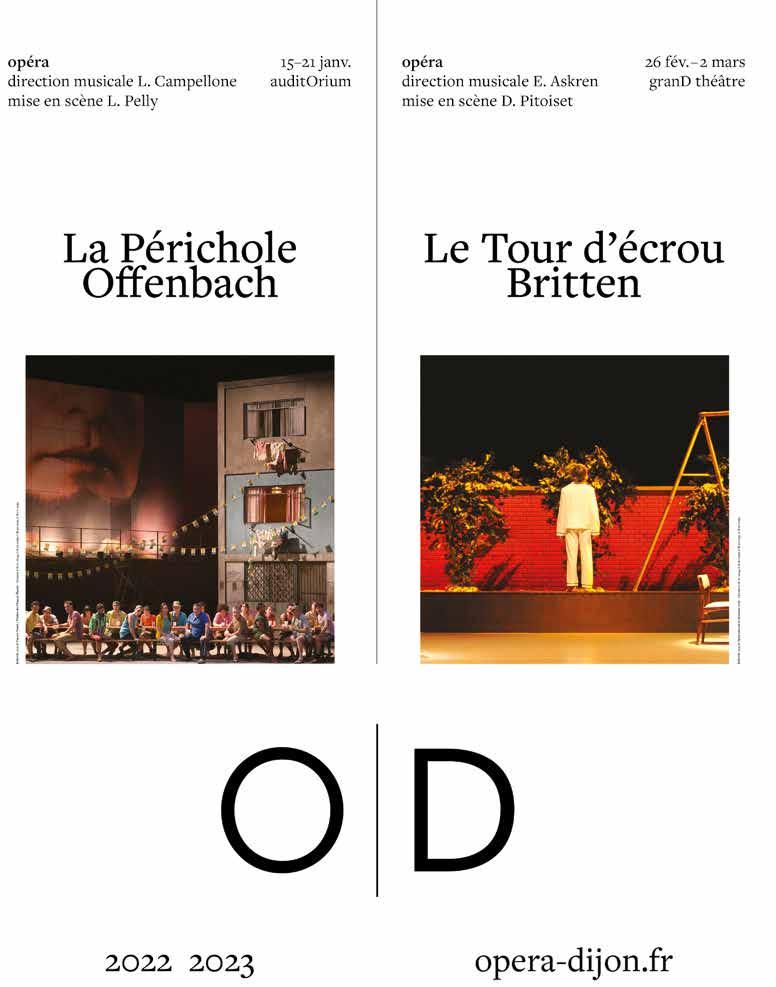

Screw ya, let’s faire un Tour. Ce pourrait être un résumé punko-Delpech de l’état d’esprit de Benjamin Britten à la mise en chantier du Tour d’écrou. Il rencontre « l’étrange histoire » d’Henry James, The Turn of the Screw, dans les années 1930 et devient fasciné par cette petite chose splendide, irrésolue et pleine d’ombres épaisses. Un clair-obscur, confortable et menaçant pour lui, homosexuel dans l’Angleterre puritaine du début du XXe siècle. Il y trouve un écho à ses obsessions qui s’éclairciront dans son futur Billy Budd, par exemple, opéra christo-maritime créé d’après la nouvelle de Melville en 1951. Un an plus tard, c’est La Fenice de Venise qui frappe à sa porte et lui passe commande d’un opéra de chambre, à créer durant l’été 1954. Après l’océan, les remous intimes, Britten refait un tour d’écrou et livre une partition pour 13 musiciens, elle aussi pleine de non-dits et d’ombres censées abriter un autoportrait aussi fidèle que discret. Autoportrait lancé à la cantonade par un narrateur hors pair, cantonade embarquée dans les remous qui ballottent Mrs Grose, jeune gouvernante happée par les ténèbres et deux fantômes occupant un manoir anglais au XIXe siècle. De cette autre nuit du chasseur, Dominique Pitoiset, l’actuel taulier de l’Opéra national de Dijon, en co-production avec l’Opéra de Bordeaux tire un huis clos, à sa façon. Plein d’ombres dramatiques, de chaussetrappes kafkaïennes, d’innocences perdues et de déments dilemmes.

Par Guillaume Malvoisin

— LE TOUR D’ÉCROU, opéra les 26 et 28 février et le 2 mars à l’Opéra de Dijon, à Dijon www-opera-dijon.fr

Le

prince, le serpent et la Reine de la Nuit

Sur la fascinante affiche annonçant La Flûte enchantée à l’Opéra du Rhin, œuvre de l’illustratrice Laura Junger, on entrevoit, au cœur d’un buissonnement coloré de fleurs et d’animaux, un arbre qui nous regarde de ses mille yeux… On dirait qu’il prend vie, nous envoûte et nous appelle dans l’univers du dernier grand opéra de Mozart, bouleversant les frontières entre existences humaines, animales et végétales. Il suffit, pour se faufiler dans ce monde magique, de suivre les pas du prince Tamino, s’éloignant du monde humain et de ses repères rassurants, après sa rencontre avec un serpent géant. Mises en scène par Johanny Bert (passé par le Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon ou le Théâtre de la Ville à Paris) et en musique par Andreas Spering (passé par les Opéras d’Essen, Göteborg, Hanovre ou Copenhague), les aventures de Tamino (Eric Ferring et Trystan Llŷr Griffiths) préfigurent avec plus d’un siècle d’avance une certaine esthétique surréaliste, celle d’Alice aux pays des merveilles, par exemple, dont on avait pu voir une très belle interprétation l’hiver dernier à l’OnR. Ainsi le jeune prince fait-il la rencontre étrange de la Reine de la Nuit (Svetlana Moskalenko et Marie-Eve Munger), comme Alice faisait celle de la Reine de Cœur. Reine de la Nuit qui pleure l’enlèvement de sa fille et nous berce de son air mélancolique, jurant de la retrouver : « Hört, hört, hört, Rachegötter, hört der Mutter Schwur… » Écoutez, écoutez, écoutez, dieux de la vengeance, écoutez le serment de la mère…

Par Clément Willer

Par Clément Willer

— LA FLÛTE ENCHANTÉE, opéra du 8 au 18 décembre à l’Opéra national du Rhin, à Strasbourg, et du 5 au 8 janvier à la Sinne, à Mulhouse www.operanationaldurhin.eu www.theatre-sinne.fr

focus

The Turn of the Screw (détail), Eric Pape

18

Laura Junger (détail)

Orchestral Version

« Réorchestrer son répertoire avec l’apport d’instruments acoustiques et créer de nouveaux morceaux mêlant le langage des musiques actuelles et celui des musiques classiques », c’est l’excitant défi proposé chaque année par le Moloco et la Poudrière… Et après Silly Boy Blue et Zerolex, c’est au tour du beatmaker-rappeur-producteur toulousain Al’Tarba de s’y coller le 9 décembre prochain. Accompagné par des membres de son crew Swift Guad et Vîrus, de la chanteuse de flamenco Paloma Pradal, et de cinq musiciens de l’École supérieure de musique BourgogneFranche-Comté, Al’Tarba revisitera donc son répertoire abstract rap hip-hop à grand renfort de clavecins, violons et autres violoncelles… Voilà qui promet donc un mélange relativement étonnant et follement curieux, qui sera suivi par la suite d’un live solo du Toulousain l’occasion pour lui de présenter son nouvel album La fin des contes, sorti en mai dernier.

Par Aurélie Vautrin

— AL’TARBA ORCHESTRAL

PROJECT,

concert le 9 décembre au Moloco, à Audincourt www.lemoloco.com

Le bal des actrices

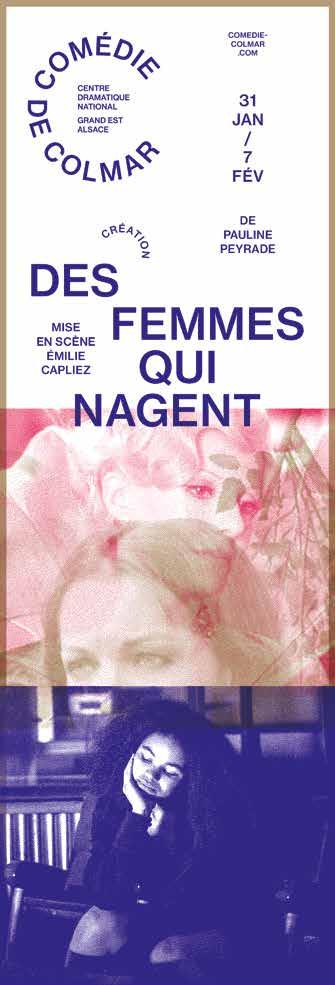

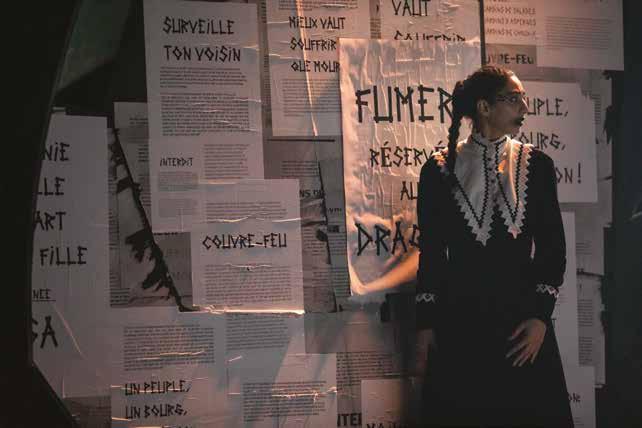

Avec quatre comédiennes, Émilie Capliez, metteure en scène et codirectrice de la Comédie de Colmar, rend hommage aux actrices de cinéma, icônes, héroïnes et miroirs de notre société. Marilyn, Romi, Gena, Delphine (Seyrig), Adèle (Haenel), Chantal (Akerman), Naomi (Kawase) et bien d’autres encore… Dans le texte de Pauline Peyrade, commandé par Émilie Capliez, se croisent comédiennes et réalisatrices qui ont chacune forgé notre imaginaire. Elles sont tour à tour (et parfois en même temps) des personnalités singulières et fascinantes, renvoient à des archétypes et des stéréotypes, par ce qu’elles ont réalisé, ce qu’elles ont traversé, ce qu’elles ont porté. Endossées par quatre comédiennes de parcours et d’âges différents, elles traversent le plateau comme des étoiles, et l’on reconnaîtra (ou pas, et cela n’ôtera rien) avec délice des scènes et figures mythiques de l’histoire du cinéma. Écrit à partir de scènes de films, d’archives et de témoignages, Des femmes qui nagent est d’abord conçu comme un montage, un cut-up théâtral où les saynètes se percutent, s’éclairent, s’augmentent. Une écriture qui évoque le surréalisme avant de basculer dans le réalisme et de suivre, comme contrepoint à la vie face caméra, une ouvreuse pour qui le cinéma est le théâtre d’un quotidien tout sauf glamour.

À travers cet hommage aux actrices, c’est évidemment de la femme dont il est question, de la façon dont on la regarde, ce qu’on attend d’elle, ce qu’elle croit qu’on attend d’elle, et ce que tout cela dit de nous.

Par Sylvia Dubost

Par Sylvia Dubost

— DES FEMMES QUI NAGENT, théâtre du 31 janvier au 7 février à la Comédie de Colmar, à Colmar www.comedie-colmar.com

focus

Al’Tarba © Clément Ducourty

20

© Jean-Louis Fernandez

environ 300 mm

Grand luxe

En écho à « l’année du verre » instaurée par les Nations unies, l’Abbaye des Prémontrés consacre une double exposition à ce matériau recyclable à l’infini, symbole d’excellence et de savoir-faire, devenu depuis longtemps un incontournable dans tous les domaines ou presque. Ce qui est d’autant plus vrai que le Grand Est a un lien historique très fort avec l’art de la verrerie ! Intitulée « Passé, Présent, Futurs : Le verre dans tous ses éclats », l’expo donne à voir deux regards parallèles pour une double immersion dans un univers à la fois furieusement fort et délicatement fragile. Le premier volet, « Le cristal dans tous ses états », propose la reconstitution d’un atelier de maîtres verriers d’époque, avec mise en scène de la beauté du geste et des techniques ancestrales qui ont fait les grandeurs du luxe à la française, à travers les arts de la table, la parfumerie et les arts décoratifs. Dans le second, « Une histoire du verre dans le Grand Est – Dialogue entre matière et savoir-faire », il est question des présentes et futures utilisations de cet élément. Une histoire en perpétuelle écriture, illustrée par diverses créations spécialement conçues par des artistes verriers régionaux. À noter qu’à la fin de l’événement de Pont-à-Mousson, cette partie de l’exposition sera ensuite montrée dans tout le Grand Est.

Par Aurélie Vautrin

— PASSÉ, PRÉSENT, FUTURS : LE VERRE DANS TOUS SES ÉCLATS, exposition jusqu’au 29 janvier à l’Abbaye des Prémontrés, à Pont-à-Mousson www.abbaye-premontres.com

focus

22

Jouons © NH – Verrier : Les Infondus, verre soufflé à la canne, assemblé à chaud, hauteur de chaque lettre,

Danse avec elles

La danse ne fait pas exception : ici comme partout, les femmes sont sous-représentées. Et c’est visiblement là aussi une affaire de mauvaise volonté, puisque, pour L’année commence avec Elles, Pole-Sud a réussi à réunir pas moins de 11 chorégraphes femmes. Le nombre, la qualité et la diversité des pièces présentées rendent leur absence ailleurs d’autant moins compréhensible… Tour à tour introspectives ou explosives, joyeuses ou sombres, abstraites ou plus narratives, elles explorent des voies multiples, pas toujours d’un féminisme frontal. On pourrait lire deux axes dans la programmation. D’abord un hommage aux femmes puissantes, quand même, avec notamment Submission Submission de Bryana Fritz autour de Hildegarde de Bingen, Christine l’Admirable, Catherine de Sienne ou Christine de Bolsena ; Mascarades de Betty Tchomanga qui revisite le mythe de Mami Wata, divinité africaine puissante et redoutée, et IDA don’t cry me love, témoignage de la fascination de Lara Barsacq pour la figure d’Ida Rubinstein, interprète des Ballets russes. Ensuite, une exploration de la danse comme langage, et toutes les possibilités (et fantaisies) formelles qu’elle permet. Akiko Hasegawa chorégraphie ainsi Haré Dance à partir de l’idée de joie et de fête ; avec sa conférence dansée Nulle part est un endroit, Nach fait découvrir la culture krump dans laquelle elle s’inscrit depuis une dizaine d’années… Il y a aussi des propositions plus intimistes, d’autres plus politiques. Il y a surtout 11 pièces qui affirment une écriture forte et singulière. Qu’elle soit féminine ne sera, on l’espère, bientôt plus la question.

Par Sylvia Dubost

— L’ANNÉE COMMENCE AVEC ELLES, danse du 12 au 28 janvier à Pole-Sud, à Strasbourg www.pole-sud.fr

Le vent du diable

Pas de personnage, pas d’histoire, pas de drame. Ainsi s’avance, comme un personnage à l’élégance taciturne qui entrerait en scène sans dire un mot, Par autan, création du Théâtre du Radeau et de François Tanguy, présentée en cette période hivernale au TNS. Comme un personnage ou comme un vent, qui souffle une langue qui nous touche sans qu’on la comprenne, puisque l’autan est le nom d’un vent fort du sud-ouest, surnommé « vent du diable », pouvant détruire les récoltes, et, dit-on, rendre fou qui écoute trop longtemps ses murmures et ses sifflements indéchiffrables. Le Théâtre du Radeau, né au Mans en 1978, est animé par le metteur en scène François Tanguy depuis 1992 ; on a pu assister dernièrement à certaines autres de leurs mises en scène au TNS, Passim en 2015, Soubresaut en 2018 ou Item en 2020. La troupe, composée de Frode Bjørnstad, Samuel Boré, Laurence Chable, Martine Dupé, Erik Gerken, Vincent Joly et Anaïs Muller, revient pour nous plonger dans une atmosphère de pures sensations, nous emporter dans un espace mouvant et venteux, traversé de mélodies au piano (Éric Goudard), de résonances lumineuses (François Fauvel et Typhaine Steiner), et de fulgurances verbales, empruntées à Robert Walser, William Shakespeare, Heinrich von Kleist ou Franz Kafka, constellation rebelle et romantique.

Par Clément Willer

— PAR AUTAN, théâtre du 6 janvier au 14 janvier au TNS, à Strasbourg www.tns.fr

focus

Mascarades de Betty Tchomanga © Queila Fernandez

24

Par autan © Jean-Pierre Estournet

Entrez dans la transe

Tous ceux qui ont eu la chance de les voir au dernier Hellfest ou ailleurs vous le diront : pour faire simple, un concert d’Heilung, ça ne se raconte pas : ça se vit. Une peau de bête sur les épaules et l’esprit immergé dans un monde audelà de tout, de l’espace, des frontières, de la vie, de la mort. D’ailleurs, on ne sait pas vraiment si l’on assiste à un live de metal ou un rituel sacré ancestral, une cérémonie du fond des âges, un culte sacrificiel – en tout cas, à une expérience mystique et sensorielle, ça, c’est certain, pure ment subjective, profondément unique, portée par une scénographie assez dingue, des cos tumes extrêmement travaillés, des instruments de musique à base d’os, de cornes et autres antiquités nordiques… Car, petit rappel pour ceux qui seraient restés au fond de la caverne, Heilung est un groupe venu du Danemark, de Norvège et d’Allemagne, spécialisé dans la « folk expérimentale », et qui, à travers des chansons comme des incantations, nous offre un étrange voyage dans le temps, époque guerriers vikings et âge de fer. Après un quatrième album sorti cet été sous le label franco-américain bien connu des metalleux, Season of Mist, le groupe fera donc une halte à la BAM de Metz au cours de sa tournée internationale pour une cérémo nie dont vous vous souviendrez longtemps. On tient le pari !

Par Aurélie Vautrin

— HEILUNG, concert le 10 janvier à la BAM, à Metz www.citemusicale-metz.fr

Forces de la Nature

Après avoir mis le feu (sacré) à la scène de l’Autre Canal en mars 2018, les jumelles franco-cubaines de Ibeyi reviennent avec une énergie encore plus folle pour présenter leur nouvel album, Spell 31, à la fin du mois de janvier – une de leurs dernières dates françaises avant un Olympia et une grande tournée aux USA. Et autant dire tout de suite que le troisième opus des demoiselles – Naomi et Lisa-Kaindé Díaz de leurs vrais noms – est une petite merveille. À leurs thèmes de prédilection (racisme, féminisme, sororité…), les chanteuses ajoutent désormais une forte spiritualité, sous forme d’hommage aux chemins de leurs ancêtres, partis d’Afrique pour subir le sort tragique des esclaves à Cuba. Un passé qu’elles célèbrent la tête haute et le poing levé, mêlant les styles, les langues, les rythmes – soul-pop, hip-hop, jazz moderne, musiques électroniques, chants traditionnels yoruba ‒ samplant même la voix de leur père (Anga Díaz, célèbre percussionniste du Buena Vista Social Club) sur leurs titres. Et si Spell 31 tire son nom du Livre des morts de l’Égypte ancienne (véridique), Ibeyi nous offre ici un album résolument solaire, foisonnant, porté par une énergie décuplée, puissante et quasi hypnotisante, qu’il nous tarde de découvrir sur scène, où tout cela doit sans aucun doute prendre encore une autre dimension. Attention pépite !

Par Aurélie Vautrin

— IBEYI, concert le 27 janvier à l’Autre Canal, à Nancy www.lautrecanalnancy.fr

focus

Ibeyi © Raphael Pavarotti

26

Heilung © Ruben Terlouw

Jeux de cartes

Dépliées tant bien que mal dans l’habitacle de la voiture familiale, aujourd’hui intégrées dans nos téléphones portables, les cartes sont devenues si banales qu’on ne s’interroge plus forcément sur ce qu’elles contiennent. Pour les explorer, la metteuse en scène Bérangère Vantusso a collaboré avec la compagnie de l’Oiseau-mouche, constituée de comédiens en situation de handicap mental. Dans Bouger les lignes, il s’agit de questionner les notions de frontières, de limites, de se demander qui les dessine et surtout comment l'on se place par rapport à elles. Une véritable aventure pour quatre personnes qui sont « ici », ne se connaissent pas encore et se découvrent un intérêt commun à « savoir où on est ». Au sein de la scénographie de cartes géantes imaginée par Paul Cox, le théâtre devient leur espace de jeu et de découverte ; c’est là qu’ils font la rencontre de l’Autre, celui qui est de l’autre côté de la ligne, de toutes les lignes. Jouissive, débridée, cette expérience d’un monde qui se déploie invite à suivre les flèches, les légendes, à prendre un peu de hauteur en multipliant les points de vue... Au fil de ce cheminement entre le réel et l’imaginaire, c’est aussi à une histoire d’émancipation qu’assiste le spectateur, au même rythme que les comédiens.

Par Benjamin Bottemer

Recoller les morceaux

Le temps, l’espace et la musique forment un tableau en déconstruction permanente dans Sans tambour. Strates du passé et traces du présent y cohabitent : de l’effondrement progressif d’une maison suivra la reconstruction, faite des vies de ceux qui y ont vécu de l’âge de pierre à nos jours. Le tout autour d’une musique ellemême en « work in progress » d’après les lieder de Robert Schumann, ces fragments d’absolu qui s’écroulent et constituent les bases de nouveaux départs. « Ici, l’écriture musicale est intrinsèquement liée à l’action théâtrale, précise le metteur en scène Samuel Achache. Il s’agit d’extraire des éléments cachés de la partition pour en faire le point de départ d’une nouvelle création. Le fait de réunir sur scène acteurs, chanteurs et instrumentistes y contribue beaucoup. »

Pour ce spectacle en partenariat avec l’Opéra national de Lorraine, Samuel Achache revient à une forme très musicale qui part du lied comme forme intime pour travailler sur l’ensemble, en le faisant porter par plusieurs voix. Florent Hubert, à la direction musicale, est lui aussi familier des spectacles musicaux explorant le jeu et la composition. Réflexion sur la mémoire comme sur nos effondrements intimes, Sans tambour pose la question de ce que nous recomposons à partir du souvenir des choses, la musique rétablissant un lien direct entre notre conscience et une image, vécue ou imaginaire.

Par Benjamin Bottemer

Par Benjamin Bottemer

— SANS TAMBOUR, théâtre du 10 au 12 janvier au Théâtre de la Manufacture, à Nancy www.theatre-manufacture.fr

focus

— BOUGER LES LIGNES, théâtre le 7 février au Carreau de Forbach www.carreau-forbach.com

Bouger les lignes – Histoires de cartes © Christophe Raynaud de Lage

28

© Jean-Louis Fernandez

L’Est en instantanés

Après plus d’un an de chasse aux images en Lorraine, en Alsace et en Champagne-Ardenne, cinq photographes présentent leur approche d’un territoire tout neuf : le Grand Est. Une résidence dans le cadre d’une commande de la Région, souhaitant s’inscrire dans la tradition des missions proposant une représentation d’un territoire à un moment donné. Chaque artiste a choisi et traité son approche en symbiose avec son expérience sur le terrain, ses rencontres, ses imprévus ; complémentarités, correspondances et contrastes se dégagent de cette confrontation d’images. Lionel Bayol-Thémines associe des images de Google Earth à des photos prises par drone, des modélisations 3D et des images de surveillance et d’analyse, tandis que les portraits d’Olivia Gay envisagent leurs sujets dans leur rapport à leur environnement professionnel, social, naturel... Éric Tabuchi met en évidence les différences entre les régions en termes architecturaux, mais surtout leurs similitudes de formes, de couleurs et de styles. Beatrix von Conta s’est attachée au thème de l’eau, primordiale à toute présence humaine, aussi bien en termes d’agrément que d’activité industrielle. Enfin, Bertrand Stofleth illustre les évolutions des paysages dues à l’activité humaine, y induisant des paradoxes tantôt frappants, tantôt insidieux, saisissant les singularités d’un territoire en pleine transition.

Par Benjamin Bottemer

Par Benjamin Bottemer

— GRAND EST, UNE MISSION PHOTOGRAPHIQUE, exposition du 7 décembre au 19 février à l’Arsenal, à Metz missionphotographique-grandest.com www.citemusicale-metz.fr

L’infini et l’au-delà

Simple, cette musique n’a rien à voir avec la réalité, et n’a rien à voir avec l’avenir. Mais tout avec la vie qui se joue dans l’instant où Torben Snekkestad, Agustí Fernández et Barry Guy en inventent les sons et les textures. Poncif sur l’impro ? Sans doute, mais toujours bon à rappeler tant un tel trio est important à voir. Voir la musique en train de se faire, de se jouer quelque part entre l’improvisation libre, le free jazz et la musique classique contemporaine, ramène tout spectateur à affronter sa vanité. Il faut le voir, pas pour le croire mais pour le vivre. Et la rapidité avec laquelle fusent les idées de ce trio international laisse à peine le temps de réfléchir. Soit débrancher la cervelle pour laisser libre cours au plaisir du son. Snekkestad, Guy et Fernández, maîtres dans l’art de la freemusic, esprits libres ne reconnaissant aucun des héritages musicaux, aucune contrainte de genres ou de styles. Tous trois ont travaillé ensemble dans différentes configurations au cours des dix dernières années. Depuis, le soufflant scandinave, le pianiste catalan et le contrebassiste britannique n’ont de cesse d’avancer entre free jazz brûlant et poésie magnifique de naïveté. Leur dernier disque, The Swiftest Traveler (Trost, 2020), en bon hommage au Walden de Thoreau, arpente tous les sentiers de création possibles, dans un souffle commun impressionnant. Ce concert, calé dans le cadre des Jazz Currents, devrait laisser quelques envies de grands larges ou de forêts, à son issue.

Par Guillaume Malvoisin

— TRIO SNEKKESTAD / GUY / FERNÁNDEZ, concert le 2 février à la Philharmonie Luxembourg www.philharmonie.lu

focus

Mission, Beatrix von Conta, Martigny-les-Bains, Vosges, 2019

30

© Torben Snekkestad

Question de mémoire

Inscrire dans le temps une voix, percer l’abcès de l’agonie, retenir ce qui s’échappe, déconstruire pour se réécrire... la trame du sensible est posée, elle s’accorde sur la nécessité d’écrire le Moi au regard du Nous.

LE DISCOURS ET LA MÉTHODE

Par Nicolas Querci ~ Photo : Claire Fasulo

EN 15 ANS, LES ÉDITIONS LA CONTRE ALLÉE, SITUÉES À LILLE, ONT DÉVELOPPÉ UN CATALOGUE DE LITTÉRATURE CONTEMPORAINE

FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE À L’IDENTITÉ TRÈS AFFIRMÉE. RENCONTRE AVEC BENOÎT VERHILLE, COFONDATEUR ET DIRECTEUR ÉDITORIAL DE LA MAISON, POUR LE HUITIÈME ÉPISODE DE LA SÉRIE CONSACRÉE AUX ÉDITEURS.

Comment inscrire dans la durée un discours, une pensée, un regard, une voix ? Pour Benoît Verhille, qui a longtemps évolué dans la musique et le spectacle vivant, où le rythme des représentations et l’importance accordée à l’instant lui ont parfois donné le sentiment de ne pas pouvoir aller au bout des choses, cela passera par le texte, et plus précisément par son édition.

En 2008, il fonde La Contre Allée avec sa compagne Marielle Leroy, en gardant de son expérience le goût de la rencontre, de l’échange, du débat, du collectif et de l’indépendance. Le nom de la maison est emprunté à une chanson d’Alain Bashung, un artiste qu’ils aiment tous les deux. Ce nom correspond aussi à l’esprit des textes qu’ils souhaitent éditer, des textes qui s’écartent des chemins tout tracés.

Les deux premiers titres sont des ouvrages collectifs qui donnent le ton et permettent d’afficher les intentions de la maison. On trouve dans À chacun sa place, consacré au quartier Fives, à Lille, où se situe la maison, et dans En attendant l’Europe, qui interroge l’identité européenne, des préoccupations qui sont toujours au cœur de la littérature qu’elle

publie. Avec une ligne éditoriale clairement définie, centrée sur l’articulation entre littérature et société, La Contre Allée porte une attention particulière à la condition de l’individu dans la société contemporaine. Elle ne publie presque que des auteurs contemporains, français et étrangers, dont les textes porteurs de valeurs émancipatrices visent autant à surprendre, à émouvoir et à captiver qu’à ouvrir un espace de réflexion.

Cela se matérialise dans le catalogue par une diversité de voix, de tons, de styles, et une grande variété de formes. La façon de raconter une histoire et le point de vue comptent autant que l’histoire elle-même. C’est pourquoi l’on retrouve des romans, des nouvelles, des essais, de la poésie, etc., sans que le genre, forcément réducteur, ne soit mentionné sur la couverture.

L’impression d’unité qui se dégage du catalogue est renforcée par une charte graphique qui rend chaque titre immédiatement reconnaissable, quelle que soit la collection à laquelle il appartient : des couvertures qui sautent eux yeux, des beaux papiers que l’on a envie de toucher, des marges qui laissent respirer le texte, et d’autres « fantaisies » comme

33

À

les codes-barres imagés et les colophons en forme d’illustration… Le soin apporté à la fabrication transforme le livre d’un auteur inconnu en objet que l’on a envie de manipuler, de parcourir, et finalement d’emporter.

Publier des textes, c’est aussi les défendre, les promouvoir et les vendre. Ainsi Benoît Verhille mène un travail de fond auprès des libraires pour faire connaître le catalogue de la maison, et il consacre une bonne partie de son temps à trouver tous les débouchés possibles pour ses auteurs : lectures, rencontres, résidences, prix, adaptations, traductions, etc. En parallèle, il contribue dans un souci collectif aux efforts visant à structurer la filière du livre dans les Hauts-de-France. Enfin, pour mettre en lumière la traduction littéraire, La Contre Allée organise depuis 2015 un festival consacré à cette activité et à celles et ceux qui l’exercent.

Aujourd’hui, Benoît Verhille insiste sur la dimension collective de cette histoire et tient à souligner l’apport de toutes les personnes qui la font avancer au quotidien. En janvier 2023, pour marquer ses 15 ans d’existence, La Contre Allée

publiera les nouveaux livres de Lou Darsan et d’Amandine Dhée, deux autrices emblématiques du catalogue, qui comptera alors 115 titres.

En créant La Contre Allée, est-ce qu’il y avait des auteurs que vous rêviez de publier ?

Il s’est passé quelque chose dans ma vie en lisant Fuir la spirale, de l’autrice cubaine Nivaria Tejera, puis en la rencontrant et en travaillant sur des adaptations de ses textes, avant que la maison existe. Il m’était venu le désir de rééditer toute son œuvre, ainsi qu’un inédit qu’elle a pu voir publié de son vivant, Trouver un autre nom à l’amour, son dernier texte. Pour Marielle, ma compagne, c’était Alfons Cervera. Quand on a monté la maison, elle me traduisait à la volée des passages d’un de ses textes, Maquis, en me disant qu’il fallait qu’on le traduise quand on serait assez solides. On a contacté sa maison d’édition en Espagne, qui nous a appris que les droits avaient été cédés à une maison qu’on adore, La fosse aux ours. Finalement, on a eu l’opportunité de dialoguer avec Georges Tyras, qui était en train de traduire Alfons Cervera que l’on

34

chacun sa place (2008) et En attendant l’Europe (2009) sont les deux premiers titres de La Contre Allée. La charte de la collection d’essais, d’entretiens et de documents « Un singulier pluriel », dans laquelle a paru Le Dernier des juges (2012) de Roberto Scarpinato, évoluera en 2019 (Désherbage de Sophie G. Lucas) pour se rapprocher de celles des autres collections. Dès 2010, la ligne élaborée avec Olivier Durteste est en place (Dʼazur et dʼacier, de Lucien Suel) En janvier 2023, pour les 15 ans, paraîtront Sortir au jour d’Amandine Dhée (dont La femme brouillon, paru en 2017, est l’un des titres emblématiques du catalogue) et Les Heures abolies de Lou Darsan.

est allés voir chez lui. Puis en discutant avec La fosse aux ours, quelque chose s’est organisé, que je trouve assez beau : le versant de l’œuvre consacré à la mémoire collective serait publié chez eux, et le versant plus contemporain, plus intime, chez nous.

Si les questions de société sont très présentes dans vos livres, on trouve aussi dans votre catalogue une grande diversité de genres, de formes et d’écritures. Est-ce que l’écriture et la forme sont aussi importantes que le sujet et le fond ? C’est indissociable. Je ne suis pas critique littéraire et j’aurais du mal à dire précisément ce qui fait qu’un texte s’inscrit dans le champ des littératures ou pas. C’est quelque chose que je ressens plus que je ne saurais le définir. Mon travail d’éditeur, c’est d’essayer de voir comment les choses se trament, se dessinent et s’écrivent. Il y a une littérature qui raconte le monde dans lequel on vit. Je ne sais pas si cette littérature y joue un rôle, mais en tout cas c’est celle qui me parle. C’est une forme de pensée, une façon de voir les choses qui vient perturber la mienne. Quelque chose me prend aux tripes, accapare mon esprit. Quand un texte me fait cet effet-là, je suis obligé d’y revenir. C’est déterminant dans mon choix. Ma raison d’être éditeur, c’est d’accompagner cette voix.

Quitte à brouiller les genres ou la frontière entre fiction et non-fiction ?

C’est difficile, aujourd’hui, de donner une définition du roman. C’est pour ça qu’on a gommé des couvertures les mentions roman, récit, poésie… Quand on a fait ça, on a vu des choses amusantes. Par exemple, on a fait de très beaux scores avec La Nuit des terrasses, un recueil de poèmes de Makenzy Orcel. Il n’y avait pas écrit « poésie » dessus. Le livre était placé en littérature, pas dans le rayon poésie, ce qui change tout. Sophie G. Lucas, c’est une poésie saisissante, mais aussi une littérature de l’intime, une incroyable capacité à générer une sorte de poésie documentaire… Ça fait plusieurs fois que l’on entend parler dans la presse, à propos du Pion de Paco Cerdà, publié à la rentrée, de « roman sans fiction ». C’est intéressant : un roman sans fiction d’un auteur qui refuse lui-même l’idée d’avoir écrit un roman, mais qui en parle comme d’un roman… Quand on publie en 2016 Des lions comme des danseuses, d’Arno Bertina, qui traite de la restitution des œuvres d’art spoliées pendant la colonisation, c’est une fiction, un conte plein d’humour. En 2018, c’est une question d’actualité, la fiction est devenue réalité. Et Bénédicte Savoy, qui a traduit ce texte en allemand, a codirigé le rapport remis au président de la République sur ce sujet. On a réédité ce texte en 2019 avec la postface de Bénédicte Savoy et une

note de l’auteur. Voilà, en fait, une « histoire » de la littérature, une projection qui trouve une forme de réalisation. Ce n’est pas de l’anticipation, c’est juste imaginer un autre possible.

Vous publiez beaucoup de littérature étrangère. Vous avez également créé une collection qui donne la parole aux traducteurs, « Contrebande », et un festival consacré à la traduction, D’un pays l’autre. Il était nécessaire de mettre les traducteurs en avant ?

La traduction est déterminante dans notre parcours de lecteur ou de lectrice. Retirez la littérature étrangère de votre bibliothèque, et dites-moi ce qu’il reste… Pour moi, les traducteurs incarnent l’ouverture et le rapport à l’autre. Si je veux accéder à une pensée différente de la mienne, il n’y a pas d’autre solution que de lire une traduction. Il n’y a pas de question à se poser sur le statut du traducteur, qui a le même contrat, le même statut que celui d’auteur. Heureusement, il est beaucoup plus courant aujourd’hui de voir le nom du traducteur ou de la traductrice sur la couverture. Cette reconnaissance est vraiment à l’œuvre. C’est plus qu’une victoire, c’est rendre à ces gens ce qui leur revient naturellement.

Ce sont eux qui vous proposent des projets ? Il y a des traducteurs qui arrivent avec un projet en nous disant qu’ils ont le sentiment que notre maison peut l’accueillir. On peut, dans l’autre sens, solliciter un traducteur pour un texte. On a aussi proposé à certains leur première traduction, comme ce fut le cas avec Michelle Ortuno, qui a traduit La Véritable Histoire de Matías Bran puis Baby Spot d’Isabel Alba, deux traductions saluées, et dernièrement Tea Rooms , de Luisa Carnés, qui a reçu le prix Mémorable. Au-delà de ça, on réfléchit aussi aux traductions qui nous ont été proposées jusqu’à aujourd’hui, et qu’il serait peutêtre important de revoir. C’est en tout cas ce qui nous vient en tête quand on lit Noémie Grunenwald dans son essai Sur les bouts de la langue. Traduire en féministe/s, paru dans la collection « Contrebande ».

Pourtant, je suppose qu’entre les droits et la traduction, publier de la littérature étrangère revient cher. Est-ce que ce n’est pas risqué économiquement ?

Je ne sais pas faire autre chose. D’ailleurs, on ne se pose jamais la question de savoir si un texte que l’on publie a eu du succès dans son pays. C’est juste qu’il correspond à une histoire qu’on a envie d’accompagner, et qu’on se dit qu’on a la capacité de le faire. On arrive, même sur des réceptions très tendues, à maintenir une sorte de « pacte ». Comme

35

pour Alfons Cervera : on a décidé de traduire tout un cycle qui se finira avec le prochain livre, le cinquième que l’on publiera. Mais c’est parfois un vrai casse-tête. Il y a des années où l’on traduit moins. Il y a des gens que l’on aimerait traduire davantage. Des gens qu’on aurait aimé traduire.

Pourquoi ne pas publier des œuvres ou des auteurs du passé ? Encore une fois, on fait avec ce qu’on est… Quand ça arrive, c’est parce que ces textes répondent à ce que l’on est en train de développer au sein du catalogue. Luisa Carnés, une écrivaine espagnole du XXe siècle, fait un peu figure de grande sœur pour des auteurs et autrices du catalogue. Quand on est allés en Espagne pour discuter avec la maison qui a publié la traduction de La femme brouillon d’Amandine Dhée, on nous a parlé de Luisa Carnés, une voix qui était en train de réapparaître là-bas.

Pour nous, c’était comme une sorte de perspective historique des œuvres de Sophie G. Lucas, Amandine Dhée, Irma Pelatan, Lou Darsan, Nathalie Yot. C’est un plaisir de se déplacer, d’aller voir des maisons d’édition et des librairies à l’étranger, ça met les catalogues en perspective. C’est un peu notre façon de travailler les sessions et acquisitions de droits.

Vous avez aussi découvert des auteurs français, comme Amandine Dhée, Thomas Giraud, Lou Darsan, dont vous avez publié les premiers livres. Est-ce que c’est différent que de faire connaître des auteurs étrangers ?

Pour nous, c’est la même chose que de découvrir un auteur ou une autrice étrangère. Ça matérialise le sens de cette maison. Si on s’inscrit dans le champ de la littérature contemporaine, ça sous-entend que l’on peut contribuer à cette histoire-là, en essayant d’identifier des textes et des auteurs et autrices qui font sens dans notre catalogue. Pour ma part, j’aime bien me déplacer pour écouter des lectures. C’est comme ça que je travaille le mieux. J’essaye d’aller au contact autant que possible pour m’exposer à des propositions. Amandine Dhée, je l’ai rencontrée en assistant à une de ses lectures. À l’époque, elle participait souvent à des séances de slam, de spoken word… Quelqu’un m’avait conseillé d’aller la voir… Effectivement, j’ai pris une claque ! Ensuite, on a organisé une manifestation où plusieurs auteurs et autrices étaient invités à lire. Ça m’a plu de voir Amandine sur scène et le public se faire happer par ses histoires. Puis on a avancé sur un livre, Du bulgom et des hommes, une sorte de roman de la ville, pour voir comment ces textes « tenaient » le papier. Depuis, on a développé une relation que je trouve géniale. On a travaillé sur des résidences

ensemble, on a répondu à des appels d’offres… Elle participe à beaucoup de lectures, à des ateliers. En janvier 2023, pour nos 15 ans, nous publierons son huitième texte. C’est une autrice qui a largement contribué à faire évoluer mon regard sur les choses. Elle a aussi joué un rôle attractif pour beaucoup d’autrices et d’auteurs.

Est-ce que vous recevez beaucoup de manuscrits ? J’ai une boîte mail dédiée à ça. Je lis beaucoup en me déplaçant, sur ma tablette. En moyenne, on reçoit cinq textes par jour. J’arrive très vite à écarter certains d’entre eux. Parfois, on se demande pourquoi on nous les envoie… Ensuite, il y a ceux qui m’interpellent et que je range pour les lire plus tard. Et puis il y a ceux qui me happent immédiatement, comme c’est arrivé avec celui de Thomas Giraud. Pour le coup, son texte est arrivé via la boîte postale. J’ai commencé à le lire en revenant de la Poste. C’est toujours pareil… Il y a des journées où on ne sait pas comment on va s’en sortir, tellement il y a de choses à faire, et puis arrive ce truc qui va tout chambouler. Je me souviens d’être arrivé au bureau, d’avoir essayé de travailler puis d’être retourné sur ce manuscrit, d’avoir écrit tout de suite à Thomas, pour lui demander de m’accorder un peu de temps pour lire le texte. Et finalement, je suis allé le voir à Nantes. Il y a ce trouble d’un texte qui nous parvient, que l’on va publier et qui donnera un sens dingue à notre existence. Cette surprise, tout d’un coup, d’un auteur, d’un texte. J’ai envie de vieillir d’un an tout de suite pour le voir paraître !

Comment est-ce que vous établissez votre programme de parutions ?

Ce qui est précieux, pour comprendre comment je vais avancer sur une période donnée, c’est de voir la façon dont les titres se « portent » les uns les autres. Comment ils se donnent la main. C’est comme si chaque texte profitait du précédent. Il doit y avoir un sentiment commun, porteur d’un souffle. Je suis convaincu qu’il existe le bon moment pour un texte. Un moment pour nous, dans le temps de l’appréhender. Et un bon moment pour l’auteur ou l’autrice. Tout cela doit pouvoir s’articuler. C’est à mon sens souvent la clef d’un bon programme. Je repense à Lou Darsan. Deux mois avant la parution, en août 2020, de L’Arrachée belle, son premier texte, il a déjà fallu le réimprimer… Tout était réuni pour ce texte : la temporalité pour le lire et l’appréhender, le climat, l’attente… On avait repensé tout le calendrier à ce moment-là, en dessinant une ligne de force entre Amandine Dhée, Perrine Le Querrec, Clara Dupuis-Morency, jusqu’à Lou Darsan, comme s’il y avait un passage de relais.

36

a reçu le prix Mémorable en 2021. L’intérêt pour la traduction se manifeste aussi à travers la collection « Contrebande », qui donne la parole aux traducteurs et traductrices, comme Noémie Grunenwald. Son essai Sur les bouts de la langue. Traduire en féministe/s (2021) est lui-même en cours de traduction au Danemark.

Comment est-ce que vous travaillez sur les textes ? Vous échangez beaucoup ? Ça varie. Que je fasse trois annotations ou plus, c’est toujours la même histoire : c’est un jeu de miroirs. Avant de choisir et de travailler un texte, je me demande si je l’ai bien compris, bien cerné, sans quoi on ne pourra pas dialoguer avec l’auteur ou l’autrice, et je risque de vouloir emmener l’histoire ailleurs que là où elle est censée être. Or c’est à moi de me déplacer vers l’histoire. Vers ce qu’a proposé l’auteur ou l’autrice. Si on trouve cet axe, on va pouvoir discuter du texte, et mes remarques seront bien orientées. Et puis c’est une histoire de confiance. Dès qu’on a cette confiance, on peut parler librement. Il faut aussi qu’on ait du temps pour travailler. Il peut y avoir des incompréhensions, des points de crispation à un moment donné, qui se dissipent un ou deux mois après. Pas seulement parce que du temps a passé, mais parce qu’on a pu régler d’autres problèmes entre-temps. Plus on est au contact du texte, plus on s’en imprègne. J’aime faire plusieurs lectures, mais aussi voir les premières relectures extérieures, pour profiter d’autres regards sur le texte. En fonction du texte et des problèmes rencontrés, d’ailleurs, on peut choisir de le présenter à telle ou telle relectrice, en première ou en deuxième relecture, après nous. Quand on a fait tout ça, ce n’est pas fini. Il ne suffit pas d’imprimer le texte ! Arrive le moment où on le met en pages, où il commence à prendre forme, à exister. En le relisant à nouveau, d’autres choses vont nous sauter aux yeux, que l’on n’aura pas vues à l’écran. C’est pour ça que plus on accélère le rythme, en cédant parfois à une sorte de pression, moins on s’accorde de temps pour échanger. Il faut beaucoup de monde pour faire un livre. Il y a aussi beaucoup de chances de le rater. Le facteur temps, c’est un allié tant pour nous que pour l’auteur ou l’autrice.

Si la maison publie beaucoup de traductions, elle s’emploie également à vendre les droits de ses livres à l’étranger, comme Rouge pute au Japon, Des lions comme des danseuses en Allemagne, Traduire ou perdre pied en Argentine ou La femme brouillon en Espagne.

Photo : La Contre Allée.

Quels sont, en moyenne, les tirages, les mises en place ?

Avec notre diffuseur, nous travaillons sur un volume de 400 à 600 libraires environ par parution. Pour certains titres, ça va aller au-delà, pour d’autres ce sera moins. Les mises en place en librairie varient en fonction de plusieurs facteurs, comme le genre, la renommée, l’historique des ventes, etc. Le Pion , paru à la rentrée, on était à 1 400, ce qui, pour nous, est bien pour un titre en littérature étrangère. Les scénarios par titre évoluent, mais la méthode reste la même. Nous travaillons avec Aline Connabel, une chargée de relation libraires. Nous regardons de quoi il est question dans chaque ouvrage et nous établissons un panel de libraires sensibles aux thématiques

Ces vies-là (2011, trad. de Georges Tyras), d’Alfons Cervera, est la première traduction publiée par La Contre Allée. Trouver un autre nom à l’amour (2015, trad. de François Vallée), est le dernier livre publié du vivant de Nivaria Tejera. Tea Rooms (2021, trad. de Michelle Ortuno) de Luisa Carnés,

Ces vies-là (2011, trad. de Georges Tyras), d’Alfons Cervera, est la première traduction publiée par La Contre Allée. Trouver un autre nom à l’amour (2015, trad. de François Vallée), est le dernier livre publié du vivant de Nivaria Tejera. Tea Rooms (2021, trad. de Michelle Ortuno) de Luisa Carnés,

37

abordées, en évitant de sursolliciter les mêmes libraires pour chaque titre. Comme ça, quand le représentant arrive en librairie avec son catalogue d’éditeurs, le ou la libraire a peut-être déjà reçu un service de presse et s’est intéressé au texte. Ces efforts vont nous permettre d’avoir, plus qu’une mise en place élevée, une mise en place de qualité, qui se transformera peut-être en un bon réassort. Avoir une bonne mise en place me permet d’amortir assez vite les coûts de production. Ça me facilite la vie. Mais ce qui me rassure, c’est de voir de nouvelles commandes arriver dans le mois suivant la parution. J’ai l’impression que l’on fait le commerce du livre dans le bon sens. Plutôt que de râler sur le fait que les libraires ne prêtent pas attention à nos textes, nous réfléchissons en amont à qui nous les envoyons. Quand une personne a l’habitude de recevoir certains de nos livres, elle se dit qu’il doit y avoir une bonne raison cette fois encore, que ça va l’intéresser. La visibilité en librairie, c’est important. Mais c’est surtout d’être visible là où on estime qu’il faut l’être.

Comment concilier exigence littéraire et considérations économiques ?

C’est indissociable. Il faut parvenir à résoudre cette équation entre la charge culturelle et symbolique du livre, et l’aspect économique, la « marchandise » qui circule. Mon action sur le symbolique, c’est le travail éditorial. Mon action sur le produit culturel, la marchandise, c’est la médiation et la réflexion sur la diffusion.

Ce travail d’accompagnement du texte fait partie intégrante du métier d’éditeur ?

Je ne peux pas dissocier le travail éditorial de la médiation autour d’un texte. Dès que je choisis un

texte, je réfléchis à la façon dont on va organiser le discours pour l’accompagner. Si j’attends qu’il arrive en librairie pour me poser la question, ça ne peut pas marcher. Parce que rien n’aura été pensé pour accompagner le libraire dans cette histoire un peu folle qui consiste à convaincre quelqu’un d’acheter un livre dont il n’a jamais entendu parler, par exemple L’Arbre de colère, le premier roman de Guillaume Aubin. Il faut essayer de transformer ce texte en objet de désir et de faire en sorte que les gens ressentent un besoin de le lire. Une fois qu’ils ont lu ce texte, l’auteur s’inscrit dans leur paysage. Possiblement, il élargit leur horizon. Pour avoir une chance que cette fiction devienne réalité, la réflexion sur la médiation et sur la diffusion est tout de suite à l’œuvre.

Vous organisez aussi beaucoup de rencontres, notamment des lectures musicales…

Les auteurs et autrices de la maison aiment beaucoup cette forme des lectures musicales. Certaines écritures ont évolué grâce à ces lectures, à cette confrontation immédiate au public. Et puis, il ne faut pas le négliger, c’est rémunérateur pour les auteurs et les autrices, et cela génère des droits pour la maison. Les gens que l’on publie ont en commun d’aimer le dialogue. Ils ont des convictions et les défendent. Ils ne vont pas en librairie pour faire l’apologie de leur livre, mais pour échanger, pour débattre. On finance beaucoup de déplacements d’auteurs et d’autrices, y compris de l’étranger. C’est très prescripteur. On voit vraiment que quelque chose se passe quand la rencontre opère. On a aussi vu des choses déterminantes suivre une lecture musicale pour certaines personnes du catalogue. C’est précieux, parce que ça crée une histoire sur laquelle on va s’appuyer pour la suite. Il y a toujours un moment où la lumière se fait sur un auteur ou une autrice.

Est-ce que la hausse du prix du papier et des coûts d’impression a un gros impact sur vous ?

Le premier tirage de L’Arbre de colère a été imprimé en offset en octobre 2021, avec un dos collé cousu. Ça a toujours été cher, mais jusqu’alors, les coûts restaient maîtrisables. Au moment de réimprimer, en février 2022… on devient fou ! Pour la première fois, on a imprimé le bloc intérieur en numérique. Il y avait un smic entre l’impression offset et numérique… Forcément, on s’interroge… On s’est dit qu’il y avait quelque chose qui devenait incohérent, même par rapport au prix de vente. On a toujours voulu imprimer en France. On a aussi toujours cherché à privilégier l’origine des papiers. On n’a pas encore changé de papier. Par contre, on vient d’apprendre que les pôles de production qui

38

Thomas Giraud lit des passages de La Ballade silencieuse de Jackson C. Frank accompagné de Stéphane Louvain lors des Cafés littéraires de Montélimar, en 2017. Photo : Nathalie Yot.

fabriquent le vergé Conquéror de nos couvertures viennent de fermer. Je ne sais pas si on va devoir en changer. Ce serait comme changer de peau. Le coût de fabrication pose un vrai dilemme pour demain. Beaucoup de textes ont une vie entre 800 et 2 000 exemplaires. Alors que le coût le plus élevé, en fabrication, c’est le premier 1 000. Et quand on réimprime, en général, ce sont de plus petites quantités. Comment on fait pour tenir par rapport à ça ? On peut augmenter les prix de vente. Néanmoins, ça ne compensera jamais cette hausse des coûts. Je pense que ça va rendre certains choix difficiles.

À partir de quand est-ce que vous considérez qu’un livre s’est bien vendu ?

Le titre qui s’est peut-être le mieux vendu, c’est La femme brouillon d’Amandine Dhée. Grand format et poche compris, on est aux alentours de 25, 30 000 exemplaires. À mains nues, de la même autrice, pas loin des 10 000 exemplaires en grand format. L’Arbre de colère, un premier roman paru en janvier 2022, on arrive à 5 000 exemplaires, on en est à la cinquième impression, il y aura aussi un poche… De mon point de vue, on a fait quelque chose de réussi avec ce titre. En poésie, au-delà de 1 000 exemplaires, on considère que c’est réussi. Mais il nous faut un peu de temps pour y arriver. Après, c’est tout l’intérêt de la poésie. Dire que la poésie ne se vend pas, ce serait mentir. C’est juste que ça se vend différemment, c’est une autre temporalité, une autre façon d’agir aussi : il faut que les auteurs occupent le terrain, parce que c’est souvent la lecture en public qui génère l’acte d’achat. Sinon, quand on arrive autour de 2 000 exemplaires pour un texte, on considère qu’on a franchi un cap. Entre 2 000 et 3 000, on se demande ce qui l’empêche d’aller plus loin… Il y a le bouche-à-oreille qui se met en place. On voit que d’autres cercles peuvent s’ouvrir… C’est pour ça que l’on porte une telle attention à la librairie indépendante : parce que notre histoire se fait là, sur le conseil du libraire.

Est-ce que le fait d’être installé à Lille constitue un handicap ?

Il ne faut en aucun cas que nos auteurs et autrices pâtissent du fait que nous ne soyons pas à Paris. Par exemple, quand « La Grande Librairie » nous appelle un vendredi à 13 h pour nous demander de fournir dix exemplaires d’un livre pour 15 h, il faut qu’on puisse le faire. Si on ne répond pas à ce genre de demande, c’est perdu. C’est fonctionner au rabais. On s’est organisés de manière à être réactifs. Ça veut dire par exemple qu’on a un petit stock d’appoint à Paris, au cas où. Non, on n’est pas à Paris, mais ce n’est pas grave.

Être éditeur indépendant en province n’est pas un frein dans la course aux prix ?

Je me souviens avoir lu à propos d’Hubert Nyssen quand il a fondé Actes Sud qu’on lui prédisait qu’il ne se passerait rien pour lui, sur ce point-là… Je ne sais pas s’il se passera quelque chose pour nous. Et puis les temps changent, aussi. En tout cas, je ne m’interdis rien. Si je dis qu’on n’a aucune chance d’obtenir ce genre de reconnaissance, ça sous-entend que les gens que l’on accompagne n’ont aucune chance d’y prétendre. Si c’était le cas, je ferais peut-être mieux de changer de domaine éditorial… Dans tous les cas, les prix, sans en faire une fixation, on y travaille très sérieusement. On essaye de répondre aux interrogations qui pourraient être soulevées, par rapport à notre capacité à réagir, à suivre. C’est ce paysage-là que je consolide aujourd’hui. Cette année, L’Engravement d’Eva Kavian figurait sur la dernière liste du prix Wepler et du Rossel, que l’on a coutume d’appeler le Goncourt belge. Il n’y a pas de petits ou de mauvais prix. Maintenant, je ne publie pas un texte en fonction d’un prix, mais je peux penser à un prix à propos d’un texte que l’on va publier.

Vous avez publié votre 100e nouveauté en 2022 et vous vous apprêtez à fêter les 15 ans de la maison en 2023 avec la parution des nouveaux livres de Lou Darsan et d’Amandine Dhée. Que représente cette étape ? Aujourd’hui, s’il y a un intérêt à ces 15 ans, c’est le fait qu’on soit toujours là. Je suis le premier surpris. Peut-être que ça joue un peu dans l’esprit des gens… En parlant des prix : cette année, nous avons figuré dans plusieurs sélections dans lesquelles nous n’avions jamais été retenus. Est-ce que cela veut dire que l’on avance ? Qu’une forme de reconnaissance est à l’œuvre ? Je pense que nous avons aussi la confiance des libraires qui portent une vraie attention au catalogue. Quinze ans, c’est jeune dans l’histoire d’une maison. Cela étant, on reste quand même sur une tension permanente. On a lancé cette maison sans réel apport financier. J’avais un autre « capital » : mes relations dans le champ artistique, une compréhension du montage économique, etc. Ça a longtemps été fragile. L’année des 10 ans a été particulièrement difficile, avec un changement de diffuseur-distributeur. Les 15 ans sont là pour témoigner qu’on a réussi quelques petites choses. Quand même. lacontreallee.com

39

VIE MAJUSCULE

Par Nicolas Querci ~ Photo : Pascal Bastien

Par Nicolas Querci ~ Photo : Pascal Bastien

EST LA RÉALITÉ D’UN SEUL INDIVIDU. […] UNE ÉQUATION À UN MILLIARD D’INCONNUES ET AUTANT DE VARIABLES. »

DANS LE CŒUR NE CÈDE PAS, GRÉGOIRE BOUILLIER TENTE DE PERCER LE MYSTÈRE D’UNE FEMME QUI S’EST LAISSÉE MOURIR DE FAIM ET

QUI A ÉCRIT LE JOURNAL DE SON AGONIE. L’AUTEUR DU MONUMENTAL DOSSIER M LIVRE UNE FOLLE ENQUÊTE LITTÉRAIRE QUI L’AMÈNE À SUIVRE TOUTES LES PISTES IMAGINABLES.

À quel moment, pendant que vous meniez vos recherches, avez-vous décidé d’écrire un livre sur Marcelle Pichon ?