Número 10, mayo 2023

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Rector

Enrique Graue Wiechers

ENP PLANTEL 5 JOSÉ VASCONCELOS

Dirección

Jaime Cortés Vite

COAPAN REVISTA DE LITERATURA Y OTRAS REFLEXIONES

Dirección general Hernández Sánchez Érika

Comité Editorial

Delgado Díaz Alejandra

Hernández Sánchez Érika

Ibáñez González Alejandra Mayté

Mendoza Valencia Rosa

Rosete Olvera Leonila Hortensia

Toledo Cortés Anahí

Vargas Jiménez Edith

Formación y Edición

Hernández Sánchez Érika

Diseño de portada

Ibáñez González Alejandra Mayté

Diseño de maqueta

Delgado Díaz Alejandra

BLOG

https://revistacoapan.enp.unam.mx/inicio

Coapan. Revista de Literatura y Otras Reflexiones

Colaboraciones y correspondencia: revista.coapan.p5@enp.unam.mx

Coapan es una publicación fundada en 2020, creada por profesoras de la ENP 5, José Vasconcelos, UNAM. Calz. del Hueso sn, Coapa, Tlalpan, 14300, Ciudad de México, CDMX.

SECCIONES

1. FACULTAD DE COAPA (EDITORIAL)

Pensada como la sección editorial, este apartado estará a cargo del comité editorial. Lleva el nombre de “Facultad de Coapa” debido a la porra de la preparatoria y a que es un nombre representativo tanto académica como institucionalmente; es decir, refleja que quienes escriben son los docentes o representantes de la institución.

2. DESDE LAS TUMBAS (FICCIÓN)

Este apartado está pensado para reunir los trabajos de creación literaria, tanto de alumnos como de trabajadores y docentes. Lleva este nombre por las jardineras que son llamadas así por los preparatorianos, debido a que “van a matar” el tiempo en ellas. Este nombre se antoja menos formal y refleja un aire familiar para la comunidad de prepa 5. Los contenidos propuestos para albergar son: poesía, cuento, narraciones, ensayo literario y minificción.

3. JOSÉ VASCONCELOS (ERUDICIÓN)

Esta sección lleva el mismo nombre que la preparatoria. Debido a que este apartado contendrá trabajos más tendientes a lo académico, se le dio el nombre de José Vasconcelos, en la medida en que refleja justamente el trabajo intelectual más riguroso y representativo de la UNAM. Los contenidos propuestos para albergar son: ensayo, artículo, monografía, entrevista, reportaje y crónica.

4. ALFALFA (ICONOGRAFÍA)

Este apartado está pensado para toda la producción gráfica de la revista. El nombre se deriva también de la porra de la preparatoria y remonta a los orígenes de ésta, cuando era una hacienda. Se propone como la sección visual y los contenidos propuestos para albergar son: fotografía, dibujo, pintura, caricatura y cómic.

5. VAQUERAS Y VAQUEROS, PREPA 5 (RECOMENDACIONES)

Finalmente, se propone una sección de recomendaciones de libros, películas, cómics, autores, etcétera. El título del apartado se deriva del nombre del equipo del fútbol de la preparatoria, además de que hace alusión también a los tiempos en que vacas y alumnos convivían en los primeros años de creación del plantel.

6. COCODRILO EN MOVIMIENTO (MULTIMEDIA)

Esta sección estará dedicada a las colaboraciones de videos, cortometrajes y creaciones multimedia como podcast, adaptaciones radiofónicas y poesía visual en movimiento. Al igual que la sección de Alfalfa (iconografía) estará distribuida a lo largo de toda la revista acompañando los textos de los otros apartados. Su nombre hace alusión a otro de los símbolos de la Prepa 5, el cocodrilo.

PORTADA Yasodohara

Iker T. Chávez Hernández

Año: 2021

2 Coapan

Notas al final

Coapan

Fue siempre como práctica humana como entendí el quehacer docente Edith Vargas Jiménez

Lluvia Dulce I. Gómez Martínez

El buscador

Juan Macías Guzmán

Oda a la lluvia Ana V. Méndez Flores

El cuchillo de doble filo Iker T. Chávez Hernández

Momentos: vida que se hace recuerdo Miriam Mora Campuzano

Oda a las manos Sofía Pimentel Chamán

José Vasconcelos Erudición

El espacio en Los papeles de Aspern, de Henry James

Rosa Mendoza Valencia

La muerte a los ojos de Emily Bronte

Alessandra I. Flores Herrera

Laura J. León Serrano

Albin A. López García Tania L. Téllez Salazar

Oda a la Luna Ayeelen Blanco Ramírez Quédate Sofía Neri Cuevas

Pasillos Sofía Neri Cuevas

El mago Juan A. Bolaños Burgos

Oda a dos aves Kevin A. Velasco García

Margarita Michelena y la soledad en su poesía

Diego Rosas Romo

17 Lenguaje inclusivo

El poder del ensayo literario como arte crítico

Leonila H. Rosete Olvera

Amador Martínez Guzmán

Nuevo mundo estrellado

Andrea A. Martínez Cristobal

La cuerpa menstruante: de un hecho biológico a un mecanismo de opresión, culpa y prejuicios

Jaime U. Ramírez Vega

ÍNDICE

Facultad de Coapa Editorial

14

12 13 32 16

18

20 22

08

4 Coapan

Desde las tumbas Ficción 34

38 19

28

36

24

25

40

42

48 50

Lenguaje, machismo, misoginia y LGBTIQ +fobia: la violencia de género en el aula Jaime U. Ramírez Vega

Memoria colectiva y esperanza: Días y noches de amor y de guerra, de Eduardo Galeano Edith Vargas Jiménez

José Vascocelos, la Escuela Nacional Preparatoria y el nacimiento del muralismo mexicano Omar A. Flores Tavera

Infancias seriales Sofía Carmona Villamar 54

Alzheimer a través de los ojos de Sylvia Molloy

Paulina E. García Escoto

Matilde Montoya: pionera de la igualdad médica

Miriam Mora Campuzano 66

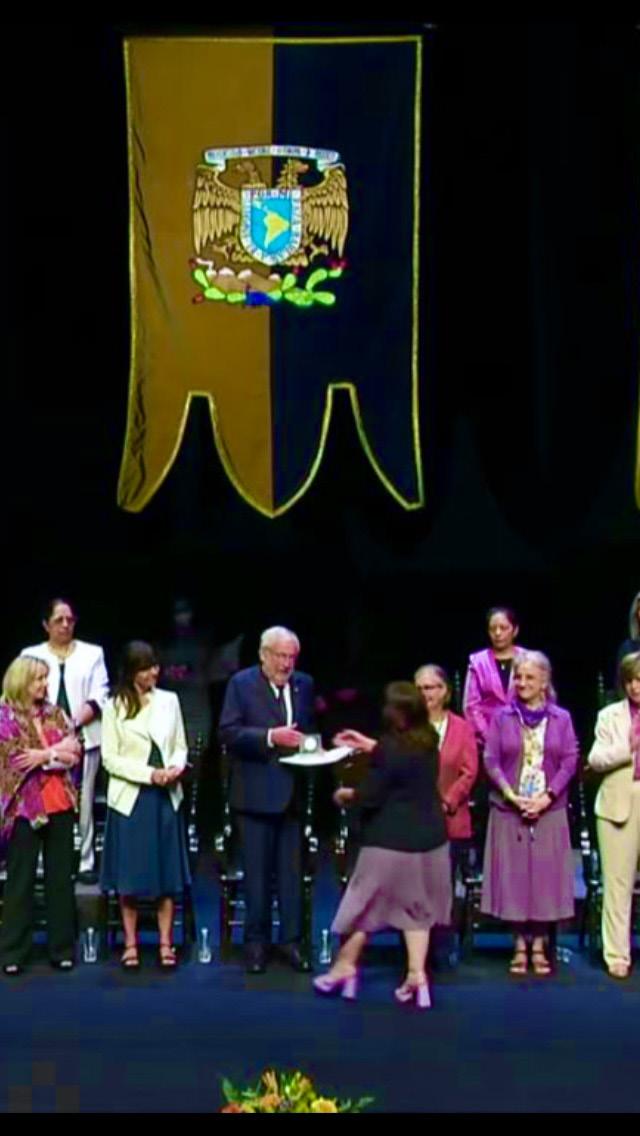

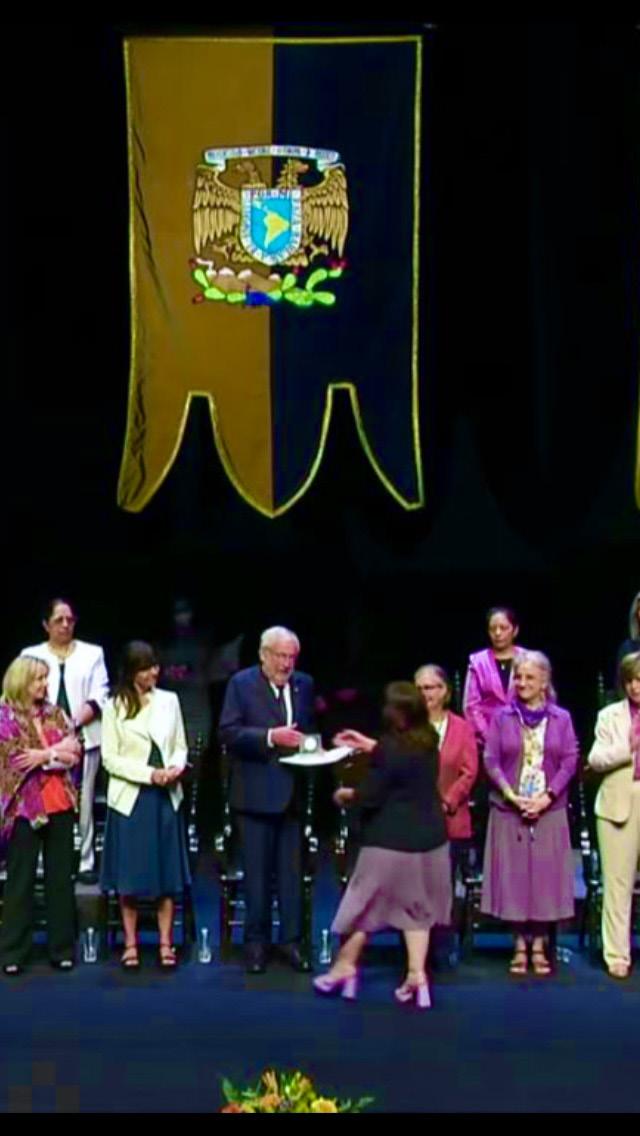

Rosa Mendoza Valencia Reconocimiento

Sor Juana Inés de la Cruz 2022

Cynthia I. Hernández Contreras Reconocimiento

Sor Juana Inés de la Cruz 2023

78 76 5 Coapan

60

Vaqueras/os Prepa 5 Recomendaciones 84

Yasodohara Iker T. Chávez Hernández Alfalfa Iconografía 23 Reseña

“El Espíritu del 22” Santiago Velasco Zempoalteca 86

de la exposición

Facultad de Coapa

Coapan

6

Coapan

7

Editorial

Facultad de Coapa Editorial

Editorial

Fue siempre como práctica humana como entendí el quehacer docente

Por Edith Vargas Jiménez

“Voces preparatorianas (ciclo 2022-2023)” es el décimo número de Coapan. Revista de Literatura y Otras Reflexiones, número que se sitúa en el cierre del año lectivo 2022-2023 y que congrega trabajos del alumnado y profesorado del Plantel 5 de la Escuela Nacional Preparatoria. Hay que recordar que este ciclo escolar fue en el que volvimos a las aulas de manera presencial, ciclo en el que el estudiantado pudo recorrer los pasillos de su preparatoria, reencontrarse o conocer a sus amigos, a sus compañeros de aulas o a sus confidentes; ciclo en el que coincidieron con sus docentes, para hacerles preguntas, no ya desde la lejanía de la pantalla, sino desde la claridad de encontrarse en el mismo espacio, en el mismo tiempo y con el mismo compromiso.

En este número, el lector encontrará diferentes tópicos. Uno de ellos es el tema de los recuerdos, que se aborda en el ensayo literario de Miriam Mora Campuzano. La oda, como subgénero poético, también aparece en esta ocasión, dedicada a las aves, a la lluvia, a la luna o, incluso, a las manos. En la sección de erudición, se encuentra la colaboración de los preparatorianos con ensayos, a manera de análisis literario, acerca de la obra de figuras emblemáticas de la literatura universal, tales como Emily Brontë. Finalmente, en la parte visual se cuenta con colaboraciones desde el área de la fotografía.

Además, en esta ocasión también se integra la semblanza de dos de las ganadoras de la Medalla Sor Juana Inés de la Cruz, reconocimiento que se entrega a destacadas investigadoras, técnicas académicas y profesoras de bachillerato. Las maestras Rosa Mendoza Valencia, del Colegio de Literatura, y Cynthia Ishell Hernández Contreras, del Colegio de Dibujo y Modelado, fueron ganadoras de la medalla en los años 2022 y 2023 respectivamente. Este reconocimiento se engloba dentro del quehacer pedagógico sobresaliente que es necesario tener dentro de las aulas. Por ello, en este contexto, es importante hablar (aunque sea someramente) acerca de lo que implica la docencia crítica en la realidad mexicana del siglo XXI y las implicaciones que tiene el ser profesor, más aún que este número está viendo la luz el 15 de mayo, día en que se conmemora el día del maestro en México.

Así pues, esta reflexión retoma las ideas de las pedagogías progresistas, encausadas ante todo por Paulo Freire, quien en Pedagogía de la autonomía: saberes necesarios para la práctica educativa sintetiza una de las exigencias que los docentes debemos tener presentes en todo momento: enseñar exige comprender que la educación es una forma de intervención en el mundo. Por ello, el pedagogo y filósofo brasileño expresa lo siguiente:

De la misma manera en que no puedo ser profesor sin sentirme capacitado para enseñar correctamente y bien los contenidos de mi disciplina tampoco puedo, por otro lado, reducir mi práctica docente a la mera enseñanza de esos contenidos. Ése es tan sólo un momento de mi actividad pedagógica. Tan importante como la enseñanza de los contenidos es mi testimonio ético al enseñarlos. Es la decencia con que lo hago. Es la preparación científica revelada sin arrogancia, al contrario, con humildad. Es el respeto nunca negado al educando, a su saber

8 Coapan

“hecho de experiencia” que busco superar junto con él. Tan importante como la enseñanza de los contenidos es mi coherencia en el salón de clase. La coherencia entre lo que digo, lo que escribo y lo que hago (1997, 99-100).

En esta cita podemos ver sintetizado el pensamiento freireano con respecto a la pedagogía, la cual debe ser progresista, crítica y humanista. El maestro es aquel que trabaja “con” sus educandos, pero nunca trabaja “para” ellos, pues es el educando el que debe apropiarse de las acciones transformadoras de su mundo. Es decir, el rol del maestro es ayudar a situar históricamente a sus alumnos, para que estos puedan convertirse en verdaderos agentes del cambio. Pero para lograr esto, Freire nos menciona que el educador debe ser ante todo congruente, ético y humilde, porque es partir de estas cualidades que este puede relacionarse horizontalmente, desde la cooperación, con sus estudiantes. La educación debe ser vista como un proceso humano que implica la relación y la conexión entre los sujetos: es un proceso integral que involucra la formación y el desarrollo de las personas. El trabajo educativo, dice Freire, implica trabajar con los sueños y las esperanzas de los educandos, apoyándolos en su proceso de crecimiento y transformación. Por esta razón, debemos estar dispuestos a trabajar con los estudiantes, no sólo como seres cognitivos, sino también como seres emocionales y sociales, capaces de sentir, amar y aprender.

Así pues, en el México del siglo XXI, el docente debe considerarse a sí mismo como un agente de cambio social, alentando a los estudiantes a reflexionar críticamente sobre el mundo que les rodea y a tomar medidas para cambiarlo. Según Freire, la educación no debe ser vista como un proceso aislado, sino como una parte integral de la lucha por la justicia social y la igualdad, manifestando que la dignidad, la justicia y la igualdad comienzan desde el aula. Por ello, para terminar con el pensamiento del pedagogo de la liberación, Freire nos dice: “Fue siempre como práctica humana como entendí el quehacer docente” (1997: 138).

Esperamos que este número de la revista Coapan. Revista de Literatura y Otras Reflexiones sea una experiencia enriquecedora para quien la lee, así como lo ha sido para los autores y autoras que en ella publicaron y para quienes formamos parte del comité editorial. Gracias a este ciclo 2022-2023 por devolvernos a las aulas, que es desde donde se construye el trabajo pedagógico. Feliz día del maestro a todos los educadores de México, quienes desde sus trincheras abogan por una educación liberadora, crítica y transformadora.

Fuentes de consulta

Freire, P. (1997). Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa [Trad. Guillermo Palacios]. México: Siglo XXI.

9 Coapan Facultad de Coapa Editorial

Desde Las Tumbas FICCIÓN

Foto de Aline Viana Prado: https://www.pexels.com/es-es/foto/persona-sosteniendo-un-libro-2465877/

10 Coapan

P0ESÍA MINIFICCIÓN CUENTO

ENSAYO LITERARIO

Coapan 11

Desde las tumbas Ficción / Poesía

Oda a la lluvia

Por Ana Valeriana Méndez Flores*

Llanto del cielo, lágrimas de nubes, que caen una tras otra hacia el suelo. Canto de la naturaleza, bello, armonioso, dulce, sereno. Te acusé de haber escondido el sol, de haberte llevado la luz y el calor de la vida, de haber ocultado su brillo, y haber traído la tempestad. Te consideré cruel, egoísta, culpable, ola de oscuridad. Me equivoqué, te juzgué mal. Oh, dador de vida de ti beben los árboles, sus ramas, sus raíces, sus hojas, y las plantas.

Purificador de aire, causa de fertilidad. Lloro contigo, juntos lloramos de felicidad. Bailemos al mismo ritmo, al ritmo de la lluvia hay que bailar, besémonos bajo ella para empaparnos de vida y de amor por la eternidad. Lluvia, une a quienes se aman, junta sus almas. Agua de pasión y de romance, abrázame con tu suavidad.

12 Coapan

* Alumna de quinto año de la ENP 5 “José Vasconcelos”.

El cuchillo de doble filo

Por Iker Tashi Chávez Hernández**

Al caminar por la fría y oscura calle, vi a lo lejos a un hombre loco intentando someter a una chica que estaba sola en el estacionamiento lleno de neblina. Pensé en llamar a emergencias, pero tardarían demasiado, por lo que me decidí a hacer algo para detener al hombre, y corrí hacia ellos. Embestí al hombre y me puse enfrente de la chica para que ella intentara escapar, mientras yo alejaba al hombre loco a empujones.

De repente sentí un gran dolor y un vacío en mi espalda, en ese momento me di cuenta de que las apariencias engañan y del fatal error que había cometido.

*Soy Iker Tashi Chávez Hernández, me considero un gran aficionado de las Bellas Artes. En el futuro me gustaría iniciar una carrera profesional como artista, enfocándome en las artes visuales, y ser arquitecto o diseñador gráfico. Soy orgullosamente vaquero de la ENP 5.

13 Coapan Desde las tumbas Minificción / Ficción

Momentos: vida que se hace recuerdos

Por Miriam Mora Campuzano*

Vida, sinónimo de momentos únicos que nos marcan día a día, que se inmortalizan en recuerdos que perseguirán nuestra conciencia hasta la muerte o, cuando menos, hasta perder la razón.

Usted, querido lector, no está para saber mis intimidades. Soy una humilde escritora que sólo desea presentarle otra perspectiva de lo que, de acuerdo con la mía, es la verdad en nuestro mundo. Sin embargo, haré una excepción en esta ocasión, ya que lo que voy a confesarle viene justo al punto al que deseo llegar. Así que, ante todo, le pido que me disculpe.

En cada cabeza cansada hay al menos un pensamiento perturbador, que le quita la energía y el espíritu al cuerpo de quien lo padece. En mi caso son varios miedos un tanto ficticios que, durante las noches en vela, se hacen grandes monstruos devoradores de ilusiones, sueños y aspiraciones. En esta ocasión le hablaré de uno muy personal, el cual posiblemente comparta conmigo, porque, aunque seamos diferentes, al final pertenecemos a un grupo de seres pensantes, que, si bien no sufren de la misma manera, si sufren por cosas similares o incluso iguales. Sin tantos preámbulos, me refiero al temor de que nuestro presente más atesorado, el cual vivimos hoy, se acabe repentinamente, y solamente muera en recuerdos, los cuales día y noche nos dejen en claro que esas vivencias ya no regresarán para sentirlas en la piel y verlas con nuestros ojos una vez más, a pesar de que lo deseemos con toda el alma. De igual forma, me da temor revivir lo que me ha hecho llorar lágrimas amargas con matices agrios que solamente aniquilan a mi corazón herido.

Quizá usted que está leyendo esto me entenderá más de lo que pueda creer, porque le aseguro que dentro de sus memorias hay un momento que

desea revivir mil veces hasta cansarse, ya que sabe lo especial que es, y que quizá al pasar el tiempo le dolió en lo más profundo de su ser saber que ya no está en el presente; de igual forma, dentro de sus recuerdos habrá un acontecimiento que prefiera dejar en el pasado por lo terrible que fue en su momento. Tomando en cuenta esta sensación tan desoladora, me gustaría empezar a desglosar nuestro razonamiento al respecto si usted me lo permite.

Es cierto que no todo lo que vivimos es espectacular e inolvidable, por lo tanto, hay varios aspectos de nuestra vida los cuales deseamos borrar para siempre, pero… ¿No es muy injusto de nuestra parte el hacerlo?, sólo hay que pensarlo un poco a detalle. El humano está constituido por diversas emociones las cuales puede gozar en su totalidad, ya que al ser racional y sensible le permite hacerlo siempre que lo desee; por lo tanto, entramos en una doble moral respecto a querer revivir los momentos siempre y cuando no nos dañen por segunda vez. Por mi parte, pienso que realmente es bueno darse la oportunidad de ver más allá de nuestro dolor porque nos puede dejar grandes aprendizajes para nuestro presente o hasta para nuestro futuro, el cual es incierto, pero no invisible.

A lo largo de nuestra existencia en el mundo tenemos la oportunidad de toparnos con personas maravillosas o no tan increíbles como creímos que lo serían para nosotros; gracias a ellas, al pasar el tiempo nos dejan una huella imborrable en nuestra personalidad, la cual muchas veces la conservamos porque amamos cómo se siente o lo que nos aportó en su momento, sin embargo, en otros casos deseamos rascarnos esa terrible peste que nos hace enfermar día a día. A consecuencia de estas dos variantes nos damos cuenta de dos cosas. La primera, es que somos un collage humano de fragmentos brillantes y fúnebres de

14 Coapan Desde las tumbas Ficción/ Ensayo literario

otras personas. La segunda, no somos los únicos que nos quedamos con cosas ajenas, así que no podría tomarse como un robo, quizá es sólo un préstamo hasta que encontramos lo que verdaderamente nos hace crecer y lo hacemos nuestro.

Es duro ver las dos variantes de nuestra vida, las cuales desde que tenemos conciencia hasta ahora nos han hecho ser la persona que hoy en día vemos en el espejo cada vez que nos levantamos, pero... Tenemos una esperanza para transformarnos constantemente y esta se divide en tres cosas: el recordar, el aprender, y el seguir.

El recordar. En esta instancia se deberán conservar todos esos momentos los cuales nos hicieron crecer como los que nos destrozaron en mil pedazos. Es importante tener cuidado de cómo se conservan estas vivencias porque si se les añora de más o duelen profundamente, no serán recuerdos sin vida, sino fantasmas. Los cuales nos dejarán profundas llagas en nuestro presente y no nos dejarán seguir, al final esto podría transformarnos en muertos en vida o en humanos sin alma y llenos de miedos y de crueldad. El recordar tiene el fin de no intentar olvidar lo importante que pasamos día a día, porque, aunque sea duro, es necesario para saber dónde pasamos y ver en el futuro si es sabio volver a poner nuestros pies ahí o si debemos tomar otro camino.

El aprender. Aquí analizamos todo nuestro collage interno y descubrimos por qué nos duele, en qué cosas fallamos o la razón del porqué queremos regresar ahí. Si me lo pregunta usted, para mí es la parte más difícil de todo este proceso, porque muchas veces entendemos qué nos hizo daño, pero no somos capaces de enfrentar a nuestros fantasmas y crecer al lado de esos dolores; también esto se ve de forma muy clara cuando no entendemos que esos momentos ya son pasado y estamos constantemente maldiciendo a nuestro presente por no ser felices, como cuando lo fuimos ayer. Muchas personas se quedan en este punto, pero déjeme decirle que es parte de nuestra evolución como personas, y si usted puede lograrlo, aunque le tome bastante tiempo, siéntase victorioso porque muy pocos son los valientes que tienen esas agallas para volver a vivir su dolor, aprender de él, perdonarlo o superarlo, y finalmente crecer libre de esos pesares.

El seguir. Esta es nuestra última etapa, se pretende que después de haber pasado la prueba más grande que es el aprender, seamos capaces de continuar nuestro camino y seguir disfrutando de las alegrías y las incomodidades que nos produzcan los demás momentos que nos toque vivir. Es importante saber que volver a nuestra vida con “normalidad” no es fácil, pero cuando estamos completamente sanos y nos volvemos a encontrar, es de lo más satisfactorio para el alma.

Que quede claro que este proceso es sólo para personas verdaderamente decididas a cambiar y las cuales desean agradecer a su pasado, disfrutar su presente y dejar un buen camino para su futuro. La desventaja o más bien el reto de esto, es que no solamente lo tenemos que enfrentar una vez o dos, sino las veces que nos sean necesarias, porque la vida y las personas en ella nos van a seguir sumando o restando a lo largo de nuestra existencia, lo importante es saber dejarlo ir y crecer a pesar de la adversidad.

Así que mi estimado lector, dejemos este absurdo miedo que solamente nos condena a sufrir en nuestro presente, porque créame que más allá de nuestro dolor hay cosas fantásticas que solamente disfrutaremos si verdaderamente queremos salir del hoyo en el que estamos.

Nuestra existencia es un conjunto de momentos tanto buenos como terribles, los cuales debemos de gozar mientras suceden porque al final solamente se convertirán en una vida que se hace recuerdos.

*Mi nombre es Miriam Mora Campuzano, nací el 3 de mayo del 2005. Soy una escritora apasionada que comenzó su trayectoria literaria desde muy niña, y la cual actualmente está siendo un éxito en lo que se refiere a la reflexión de temas con una profundidad peculiar. De igual forma, soy estudiante de la ENP5 y futura médica cirujana en la Facultad de Medicina de la UNAM.

15 Coapan Desde

Ensayo literario / Ficción

las tumbas

Oda a las manos

Por Sofía Pimentel Chamán*

Deshacen y deshacen

¿qué no hacen las manos? Una herramienta, una ayuda, un consuelo.

¿Qué no hacen las manos? Ya sea con una caricia o un rose es suficiente. Cuando te ayudan extienden la mano, cuando te abandonan te retiran su mano.

¿Qué no hacen las manos? Una suave brisa de mar, un delicado pétalo, una manta protectora.

¿Qué no hacen las manos? Te arropan y te consuelan, te tocan y te manosean, te cuidan y te protegen. Una herramienta para el pobre y un discurso para el rico, ¿qué no hacen las manos? es triste perder una pero las dos es una tragedia. Sin abrazar, sin sostener, sin tocar, sin palpar, ¿qué no harían las manos? ese rose que suelta destellos, esa ayuda a tus seres queridos y alguien más por supuesto.

¿Qué no hacen las manos?

*Alumna de quinto año de la ENP 5 “José Vasconcelos”.

16 Coapan Desde las tumbas Ficción / Poesía

Oda a la Luna

Por Ayeleen Blanco Ramírez*

Querida mía, blanca mía…

Aquí en el silencio y aquí en la noche he tocado el cielo, te he tocado, he conocido he reido he soñado y te he amado.

Aquí en el páramo y aquí en la noche, he encontrado mi paz te he encontrado, he tenido a la misma luna entre mis brazos, entre mis dedos, entre mis sábanas y entre mis piernas.

Aquí en secreto y aquí en la noche he llegado al infierno, y he llegado a las estrellas, te he besado, he pecado y no me he arrepentido.

Querida mía, blanca mía…

Solo hoy, solo esta noche, solo nosotras, solo la luna nuestro único testigo…

17 Coapan Desde las tumbas Ficción / Poesía

*Alumna de quinto año de la ENP 5 “José Vasconcelos”.

Desde las tumbas Ficción / Poesía

Quédate

Por Sofía Neri Cuevas*

Quédate hasta que mañana se vea lejano.

Quédate hasta que el futuro se vea próximo.

Quédate hasta que nuestro destino no sea una despedida.

Y quédate hasta que la despedida: no sea el final.

18 Coapan

Pasillos

Por Sofía Neri Cuevas*

¡No sabes cómo odio estos pasillos!, lo suficientemente anchos para que pasen cinco personas. Pero tan angostos que al final siempre quedo hasta atrás: en soledad.

*Soy Sofía Neri Cuevas, una estudiante de sexto año de la gloriosa prepa 5 en el turno vespertino. Desde que tengo uso de razón he escrito varias historias en formato de novelas y cuentos; sin embargo, este último año de preparatoria me introduje en el maravilloso mundo de la poesía; en el curso de poesía creativa del plantel; siendo ahora una empedernida alumna, amante de la escritura y completamente maravillada de su escuela.

19 Coapan Desde las tumbas Ficción / Poesía

Desde las tumbas Ficción / Cuento

El mago

Por Juan Alberto Bolaños Burgos*

Foto de Tima Miroshnichenko: https://www.pexels.com/es-es/foto/persona-sujetando-magico-tarjetas-6255283/

Este era un mago, un buen mago. Quizá no era el mago más grande del mundo, pero sabía sacar conejos de su sombrero, desaparecer objetos entre sus manos y, en ocasiones, leer la mente y adivinar el número y el color de una carta elegida al azar por alguno de los presentes. Todas las tardes, de cuatro a cinco, daba funciones infantiles en un club familiar, y los fines de semana tenía también un show para adultos. Era un mago que sabía mantener entretenido a su público.

El mago tenía una novia. A él le parecía la novia más linda de todas; le gustaba la expresión de felicidad que ella ponía cuando salían a pasear juntos, le encantaba el movimiento rítmico de sus piernas al caminar, adoraba su forma de alimentar a los pájaros, pero sobre todo amaba la sonrisa tímida y maravillosa que ella le brindaba cada vez que él le decía “te quiero”. Era un mago enamorado.

Cierto día, sin embargo, él creyó percibir en ella un humor distinto: su rostro resultaba inexpresi-

vo, las migajas que tiraba en el parque a las aves no eran de su agrado y, cuando trató de reanimarla con un “te quiero” más efusivo que de costumbre, ella se limitó a emitir un “ah” sofocado, casi sin abrir la boca. Lo peor vino cuando, con desesperado esfuerzo, el mago intentó hacer un truco de cartas; al principio, su novia no quiso participar en el acto, pero después de mucho insistirle aceptó de mala gana y extrajo de entre el mazo que él le ofrecía una carta que, por más esfuerzos que hizo, nunca adivinó. “Olvídalo”, dijo ella mientras le devolvía un cuatro de tréboles vuelto de cabeza. “No estoy de humor el día de hoy”, escuchó él y se quedó como de piedra. Era un mago preocupado.

Ya en el camino de regreso, él no supo qué decir y ella parecía no recordar que iba acompañada. Cuando llegaron a la casa de su novia, ella lo miró fijamente a los ojos y dijo: “¿Sabes?, creo que esto no está funcionando; quizá sea mejor que dejemos de vernos. Adiós”, y cerró la puerta sin dar más explicaciones. Él no comprendió inmediatamente qué esta

20 Coapan

Para mi hija Karina

ba sucediendo, solo tuvo una vaga conciencia de la situación cuando se percató de que su rostro estaba humedecido por las lágrimas y que lloraba desde hacía rato sin darse cuenta. Era un mago triste.

Durante los días siguientes, el mago intenta convencerse de que nada está perdido, de que es normal que los enamorados sufran desencuentros de vez en cuando, de que se trata solo de darle tiempo y respetar su espacio, de que ella repare en que son el uno para el otro, de que… Así, el mago empieza a recuperar la fe y se siente ahora capaz de abrir mares y mover montañas; se cree capaz de esperar por ella toda una eternidad. Es un mago lleno de esperanza.

No obstante, y a pesar de lo que digan, la fe ciega tiene un límite. Han pasado los días y él ha sido paciente, pero ya empieza a sentir que eso no basta; así que ahora comienza a buscarla y a esforzarse por reconquistarla con todo eso que los magos saben hacer. Sin embargo, por más que le regala un pañuelo que al tocarlo se convierte en flor, un pequeño hámster que saca de su sombrero y una moneda que hace aparecer detrás de su oído, ella ya no quiere saber nada de él. Es así como llega a la conclusión de que nada en este mundo vale ya la pena y de que vivir así es como no vivir. Es un mago desahuciado.

Vencido, completamente derrotado en lo más íntimo, el mago planea aventarse al río desde un puente, el más alto de la ciudad, con una par de pesadas piedras colgadas al cuello, las manos atadas firmemente a las espaldas y los ojos tapados con vendas, que es mucho mejor y más fácil que llevarlos abiertos y fijos en el agua. Es un mago condenado.

Armado de decisión, el mago subirá al puente, se colocará en la orilla, se aventará al río y lo hará con toda la buena fe que un enamorado triste puede poner en el empeño, pero como todo buen mago, que es además escapista, apenas habrán pasado quince segundos y ya estará libre de las piedras, de las ataduras y de la venda en los ojos, sano y salvo, aunque mojado, del otro lado del río, haciendo una reverencia como esperando los aplausos. Definitivamente nunca hubiera salido mejor si se hubiese tratado de un acto intencional. Incrédulo, será un mago sorprendido.

No podrá dar crédito a lo que acaba de suceder, pero la evidencia de que aún está con vida es apabullante. De hecho, su corazón parecerá latir con más ímpetu que de costumbre, aunque al pasar su mano sobre el pecho se percatará de que no se trata de su corazón, sino que entre sus ropas ha quedado atrapado un pez pequeño, el cual se sacude violentamente, boqueando por su vida. Será un mago conmovido.

Habrá creído aprender algo de todo ello y se sentirá bondadoso y compasivo con el pez que se revuelca sobre su palma. Con una sonrisa en el rostro, cubrirá al pequeño ser con ambas manos, soplará al tiempo que dice las palabras mágicas y verá con satisfacción cómo lo que antes era un pececillo moribundo es ahora una paloma blanca de regular tamaño que escapa volando hacia la vida y la libertad. Será un mago satisfecho.

Al final de todo seguirá siendo un mago, un buen mago.

21 Coapan Desde

Ficción / Cuento

las tumbas

* Profesor del Colegio de Literatura de la Escuela Nacional Preparatoria N° 5 “José Vasconcelos”.

Oda a dos aves

Por Kevin Axel Velasco García*

Admiración, sosiego, cariño; al contemplar a las dos.

Le tengo más cariño a la primera que llegó. No dejaba de admirarla, con el tiempo me enamoró. Luego un día en el jardín llegó otra ave. Día y noche estaba a mi lado, a una la amo, a la otra la quiero. Lo que me enluta es que a la que amo se va y llega días después. La otra está conmigo, mientras, aguardo la llegada de la otra.

A la que amo, parece querer cambiar de hogar, o quizá quiere volver a volar. A la otra no he dejado que entre en mi corazón.

*Mi nombre es Kevin Axel Velasco García, tengo 16 años, practico fútbol, me gustan las matemáticas, escribir y esta es mi oda.

22 Coapan

Desde las tumbas Ficción / Poesía

Ficha técnica

Autor: Chávez Hernández Iker Tashi

Título de la Obra: “Yasodharā”

Categoría: Fotografía

Técnica: Black Camera – ISO 640 – 28 mm – 0 ev – f 1.8 – 1/24 s

Año: 2021

23 Coapan

Alfalfa Iconografía / Fotografía

Desde las tumbas Ficción / Poesía

Lluvia

Por Dulce Ivonne Gómez Martínez*

Gotas caen por mi rostro, mi piel y mi alma; ¿lágrimas?, yo las considero lluvia, pues la lluvia cae sobre las hojas, las plantas y la tierra.

Es la misma acción: verbo, el mismo; compás o verso.

La misma rutina, y el mismo propósito: mojar tu piel y desahogar tu dolor y tristeza, tus miedos y rencores; eso es lo que hace la lluvia: desahogarse.

Ella desahoga sus emociones, como gotas de agua, que hacen crecer los ríos y las plantas.

24 Coapan

*Soy Dulce Ivonne Gómez Martínez, tengo 13 años (casi 14). Nací y vivo en la Ciudad de México y estudio en Prepa 2. Me gusta escribir y dibujar en blanco y negro. Soy algo distraída pero aprendo rápido. Sé tocar la guitarra y jugar basquetbol y voleibol. Me gustaría ser psicóloga. Me gusta todo tipo de música. Soy algo pasiva y algo activa. Me encanta el otoño y viajar.

El buscador

Por Juan Macías Guzmán*

Yo soy un buscador.

Soy el que busca soledades, el que escribe en el agua rasgada, el que palpa los muslos del aire. Soy el que busca en las oquedades del tiempo, el que mira las piedras ruborizadas. Soy el que se introduce en el nombre del miedo, el que se sienta en un cojín que arde, el que bebe el torrente de una mina inundada, el que exhumó lo que no existe.

Yo soy un buscador.

Soy el que camina entre ríos de maleza, el que explora un bosque de óleos. Soy la mano que inventa colores.

Soy el buscador de ayeres, el que escudriña en una letra huidiza. Soy el que vive en la madera sosegada, el que camina desde el frío, el que escribe en hojas secas.

Soy el hijo de los gemelos nocturnos, de las dos puntas de flecha.

Soy el cazador frustrado del cocodrilo hecho piedra. Soy el buscador de noviembre, el que pinta de rojo el blanquiazul de España. Soy el biógrafo de la tinta derramada. Soy el velador del parque donde pernocta la Historia.

Yo soy un buscador.

Soy el buscador del sol de la misión del norte, del mármol hecho agua, de la tribuna de la libertad. Soy el sitiador de dudas.

Soy el que mira los jirones del agua, el que mira hacia el cielo templado. Soy el buscador de los brazos sin alas, de las piernas que se hunden, de la cabeza que se apoya en una letra de oro.

Soy el buscador de ansias, de los papeles que ardieron, de las hogueras sin cruces. Soy el buscador de praderas que alumbran y de torreones hundidos. Soy el buscador del mar de hierro, de la pirámide enferma y la iglesia translúcida, de la costa ignota y las alturas inciertas, de los navíos sin nombre y los desembarcos sin aviso, de las guarniciones de piedra y de las águilas rotas.

Soy un buscador de tiempos.

Yo soy el buscador.

* Mi nombre es Juan Macías Guzmán. Soy profesor de Sociología y de Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales y Económicas en la Escuela Nacional Preparatoria num. 5 José Vasconcelos, y también soy profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde imparto las materias Construcción Histórica de México en el mundo I y II. Me formé en la UNAM como Sociólogo y como Historiador. Soy un apasionado de la docencia y de la investigación, de los deportes, del arte y de la poesía. Estoy convencido de que la docencia es un acto de amor y que la poesía nos salva y nos libera.

25 Coapan Desde las tumbas Ficción / Poesía

José Vasconcelos

ERUDICIÓN

26 Coapan

ENSAYO ARTÍCULO

27 Coapan

Foto de Zoé Rodríguez Aragón

José Vasconcelos Erudición / Ensayo

El espacio en Los papeles de Aspern, de Henry James

Por Rosa Mendoza Valencian*

Toda obra narrativa implica relatar una serie de acontecimientos; para ello se requiere de un narrador que organice los eventos, unos personajes que vivan esos hechos, un tiempo en el que se inserten las acciones y un espacio en el que transcurra el devenir cotidiano.

Este último elemento se define como “... un espacio verbal. Es decir, el espacio en la literatura es una construcción mental derivada de las imágenes que suscitan las palabras, de manera directa o indirecta, a través de procedimientos estilísticos y recursos retóricos.”1

Según afirma Luz Aurora Pimentel “...no se concibe un relato sin que se inscriba, de alguna manera, en un espacio descrito, o, por lo menos, nombrado”.2 De esta cita se debe destacar la importancia que adquiere la descripción para la conformación del lugar; es decir, la expansión o lista de características, de peculiaridades, que tiene un lugar determinado. Por otra parte, si se carece de descripción, en el relato debe existir, al menos, el acto de nombrar el espacio: recámara, casa, calle, parque, ciudad, Roma, Gran Bretaña, etc.

A este acto de nominar se le llamará pantónimo si es el lector quien se encarga de revestir el lugar mediante sus propios procesos mentales, mediante su trayectoria de vida y su bagaje cultural, pues “El pantónimo será, a la vez, tanto el eje de la descripción como el principal espacio en blanco que el lector habrá de completar con los elementos que el texto le aporta y con su carga cultural de creencias.”3

En Los papeles de Aspern, Heny James recurre a múltiples formas de ubicación espacial: la simple

nominación, el pantónimo y la descripción expansiva, todas ellas motivo de análisis del presente trabajo.

James nació en Nueva York 1846-Londres 1916. Fue un escritor realista estadounidense por nacimiento pero europeo por formación y por lugar de residencia. En 1888 publicó, por entregas, Los papeles de Aspern, novela que narra acontecimientos basados en dos eventos de la vida real. En primer lugar, el autor conoció a una descendiente indirecta de Teresa Guicciolli, amante de Lord Byron, quien conservaba unas cartas del poeta, mismas que el novelista se empeñaba en leer, mas ella le negó rotundamente el acceso. El segundo acontecimiento es, con más o menos detalles, el argumento de nuestra novela: un norteamericano apellidado Silsbee pretendió adueñarse de unas cartas de Lord Byron y otras de Percy B. Schelley que conservaba Claire Clairmont, también amante de Byron. Para ello se hospedó en la casa de la anciana y de su sobrina nieta. La anciana murió y la sobrina propuso al estadounidense entregarle las cartas a cambio de que se casara con ella. Éste huyó.

Si bien estos dos episodios ocurrieron uno en Florencia y el segundo en algún lugar de Francia, Henry James eligió ubicar las acciones de su novela en Venecia, icono de la literatura del siglo XIX y principios del XX, símbolo del Decadentismo, refugio de la caduca nobleza europea e imán de la pretenciosa burguesía.

Se ha mencionado que Los papeles de Aspern destaca principalmente por el profundo análisis psicológico de sus personajes, aspiración del Realismo literario; no menos cierto es que la descripción detallada del espacio, tan importante para esta co

28 Coapan

rriente literaria, en esta obra pierde importancia y los recursos empleados por su autor apuntan ya a las innovaciones de la técnica narrativa del siglo XX.

En Los papeles de Aspern se distinguen fácilmente tres grandes espacios en los que transcurre el relato, todos ellos descritos desde la perspectiva de un narrador sin nombre, protagonista de la novela:

El mundo fuera de Venecia Venecia

El palacio de Juliana Borderau

El primer caso, el mundo fuera de Venecia, está conformado exclusivamente por países que apenas son nombrados: Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, o bien, en un acercamiento particularizante, por ciudades como Florencia, Roma y Londres; sin embargo, en la mención de estos espacios geográficos no existe ninguna intención descriptiva; son simples sustantivos que sirven para caracterizar al protagonista como un hombre de mundo que habla con interlocutores semejantes a él.

En algunos casos, en la mención de estos nombres tenemos la mirada del viajero hastiado que pasa por ciudades sin siquiera verlas, sin guardar una imagen precisa de cada una de ellas, un recuerdo concreto que las singularice: “Fui a Treviso, a Bassano, a Castelfranco; hice paseos a pie y en coche, visité iglesias húmedas y antiguas con cuadros mal iluminados y pasé horas enteras sentado sin hacer otra cosa que no fuera fumar en terrazas de cafés donde había moscas y cortinas amarillentas (p. 213)”.

Éste es un mundo apenas entrevisto en las tinieblas que perturban al protagonista, pues su mirada está puesta en otra parte, en otros intereses. Es un mundo distante, ajeno al acontecer cotidiano, en el que ni siquiera existe la intención, por parte del narrador, de hacer uso del pantónimo.

El segundo espacio es la ciudad de Venecia. En este caso, el narrador recurre al pantónimo, al conocimiento que, supone, debe poseer el lector acerca de la ciudad. De esta manera la construye en dos momentos. En el primero la ve como una fotografía en blanco y negro a partir de escuetas

alusiones a palacios majestuosos y a canales que sirven para el tránsito en góndola de los paseantes. Sólo en contadas ocasiones aparecen notas de colorido diurno: “la niebla dorada de Venecia” (p. 99), “el brillante paisaje veneciano” (p. 93), o bien: “Mira cómo resplandece la ciudad bajo la luz bri llante del estío, mira el cielo y el mar, el rosicler del aire, el mármol de los palacios, mira cómo todo brilla y se confunde en el mismo resplandor!”. (p. 133)

En el segundo momento interviene Tita Borderau, y es su presencia lo que motiva que la descripción de la ciudad sea por expansión; es decir, por acumulación de datos. De alguna manera se puede decir que Tita da existencia a Venecia, le da razón de vida, amplía la visión panorámica del narrador. Pero se trata de un paisaje nocturno, sombrío como el mismo personaje:

La maravillosa iglesia, con sus cúpulas bajas, su intrincada encajería, el misterio de sus mosaicos y esculturas, aparecía como algo fantasmal en medio de la discreta oscuridad, y la brisa marítima pasaba entre las columnas gemelas de la Piazzetta, marco de una puerta desguarnecida, tan gentilmente como si una rica cortina ondulara ahí. (pp. 142-143)

En este caso, la vinculación es evidente: Tita Borderau es Venecia, es un espacio externo que parece abrirse y cerrarse y que, en última instancia, conduce a un lugar interior en el que se hallan el palacio y Juliana, y por ende, los papeles del poeta. El último espacio es el palacio de Juliana Borderau, descrito minuciosamente, desde la fachada al interior, con intención casi de novela policiaca, pues en el narrador existe una voluntad de establecer claramente el escenario de las acciones. Desde que el protagonista llega a hospedarse en él, sabemos que se trata de un lugar majestuoso y elegante:

...su amplia fachada, con un balcón de piedra que corría de extremo a extremo del piano nobile era bastante arquitectónica, gracias en parte a la ayuda de sus varias arcadas y columnas; y el estuco con que mucho tiempo atrás habían estado revestidas las superficies planas era color de rosa [...]. El palacio se elevaba sobre un canal limpio, melancólico y poco frecuentado, flanqueado por una estrecha riva, o acera, a cada lado. (p. 98) Era un lugar sombrío y grandioso (p. 105)

29 Coapan

José Vasconcelos Erudición / Ensayo

José Vasconcelos

Erudición / Ensayo

Pese a esta aristocrática apariencia, pronto nos enteramos de que en el palacio predomina, si no la miseria, sí una escasez de recursos económicos: “Pareció no advertir el deterioro en que se encontraban las habitaciones, y no ofreció por aquellas malas condiciones ni explicaciones ni disculpas”. (p. 123)

Y es esta pobreza económica, este vacío de muebles y decorados, lo que permite que el narrador se introduzca en un espacio que le es ajeno, el espacio señoreado por Juliana Borderau, mujer tan majestuosa, tan en ruinas y tan mezquina como el palacio mismo. Tres plantas tiene el edificio: de la planta baja sólo se menciona un ancho corredor que, por un extremo da al canal y, por otro, al jardín: espacio este último de gran importancia pues es el pretexto para que el protagonista vaya a vivir al palacio y, según supone, le servirá de puente para entablar relaciones con las señoritas Borderau:

...se me había ocurrido que a través de las flores podía hacer mi ingreso en la casa. Triunfaría yo gracias a unos grandes ramilletes. Abatiría a las ancianas con li-

rios, bombardearía la ciudadela con rosas. Sus puertas tendrían que abatirse al empuje de una montaña de claveles que haría las veces de ariete. (p. 136)

Esta primera idea fracasa rotundamente, pues las señoritas, pese a que reciben las flores, re chazan cualquier vínculo personal. No obstante, es la ausencia de flores lo que suscita el primer acer camiento entre los tres personajes, es en el jardín donde ocurren los encuentros del protagonista y de Tita y es en el jardín donde comienza una especie de intriga para despojar de los papeles a la anciana.

En la primera planta habitan las dos mujeres, en una especie de departamento interior que da a una sala de uso común tanto para ellas como para el inquilino, quien vive en la segunda planta. Ambos niveles del edificio están unidos por una escalera. Hay, además, una segunda escalera que da a la acera, pero desde el principio es descartada pues el narrador no busca independencia, sino entrometerse en la apacible vida de los personajes femeninos.

30 Coapan

Foto de Tima Miroshnichenko: https://www.pexels.com/es-es/foto/persona-sujetando-magico-tarjetas-6255283/

De esta manera, el espacio y los personajes están íntimamente relacionados: el protagonista es el extranjero al que se le permite el acceso, por dinero, a un espacio, pero se le mantiene fuera de la intimidad tanto de los personajes como de la casa. Tita es la mensajera a través de la cual se puede acceder al interior de la casa y a los papeles; es decir, es la escalera y la sala. Juliana Borderau representa el interior, lo inaccesible, el palacio que se digna aceptar a un extraño y que, algunas veces, por conveniencia y como muestra de extremada condescendencia lo recibe, recibiendo de él todo lo que puede aportar, pero sin dar nada a cambio, lo que da por resultado una simple ecuación: espacio, papeles de Aspern y personajes se reduce a una simple transacción comercial: primero un precio en metálico, simbolizado por el retrato de Aspern, y luego otro precio: el matrimonio.

Finalmente no se realiza la compra-venta y los papeles son destruidos, de la misma manera que el palacio está condenado al vacío pues, sabemos, su última moradora está dispuesta a abandonarlo.

Para finalizar sólo resta hacer hincapié en que cada uno de los tres espacios a los que alude Los papeles de Aspern representa a un personaje: el narrador es el mundo externo, el forastero que pretende adueñarse de los tesoros que guardan en su interior los palacios venecianos. Tita es Venecia de noche, sombría, oscura, discreta, pero también tiene una lugar dentro de la casa, pues es el único medio para que el protagonista logre su objetivo. Por último, Juliana es el majestuoso y antiguo palacio, salvaguarda de magníficos tesoros, y al mismo tiempo, mezquina, codiciosa, rapaz.

Notas

1 Picallo, Ximena y Silvia Araújo. “Espacio y literatura: cómo se trabaja el espacio en la teoría literaria”, en #ND· Narrativas Digitales. https://www.academia. edu/36922311/ESPACIO_Y_LITERATURA_CÓMO_SE_ TRABAJA_EL_ESPACIO_EN_LA_TEORíA_LITERARIA

2 Pimentel, Luz Aurora. El espacio en la ficción. México, Siglo XXI/UNAM, 2010, p. 7

3 Ramos Watanabe, “La investigación del diseño trasciende el tiempo y los espacios”, en Taller Servicio 24 Horas. Año 6, núm. 12, septiembre de 2010.

⁴ Las citas de la obra analizada se harán por el número de página de la edición: James, Henry. Los papeles de Aspern. México, UNAM, 1984 (Nuestros Clásicos, 61).

Referencias

James, Henry. Los papeles de Aspern. México, UNAM, 1984 (Nuestros Clásicos, 61).

Picallo, Ximena y Silvia Araújo. “Espacio y literatura: cómo se trabaja el espacio en la teoría literaria”, en #ND· Narrativas Digitales. https://www.academia. edu/36922311/ESPACIO_Y_LITERATURA_CÓMO_SE_ TRABAJA_EL_ESPACIO_EN_LA_TEORíA_LITERARIA,

Pimentel, Luz Aurora. El espacio en la ficción. México, Siglo XXI/UNAM, 2010

Ramos Watanabe, “La investigación del diseño trasciende el tiempo y los espacios”, en Taller Servicio 24 Horas. Año 6, núm. 12, septiembre de 2010.

*Rosa Mendoza es maestra en Literatura Mexicana. Profesora de Carrera de Tiempo Completo del Plantel 5 de la ENP-UNAM. Ha publicado diversos cuentos y artículos en periódicos y revistas del país, entre ellos La Jornada, El Regional del Sur y El Sol de Morelos. Es autora de libros de texto, de antologías literarias y del blog Parapasarlite, http://parapasarlite.blogspot.com.

31 Coapan

José Vasconcelos Erudición / Ensayo

Erudición / Ensayo

La muerte a los ojos de Emily Brontë

Autoría:

Flores Herrera Itzel Alessandra

León Serrano Laura Jimena

López

García Albin Alexandra

Téllez Salazar Tania Lucía

Grupo: 522

A través de la obra poética de Emily Brontë notamos las emociones a las que era más propensa: el anhelo, la tristeza y la desesperación por ser comprendida y escuchada, pero también encontramos en ella su perspectiva e idea sobre la naturaleza, el amor y la muerte, siendo increíblemente positiva para las situaciones familiares que vivió. Emily tenía la perspectiva de que la muerte no era algo malo; la percibía como una liberación de las limitaciones de la vida terrenal.

Debido a la partida prematura de su madre, Emily tuvo que lidiar con una infancia sin figura materna, siendo este su primer estrago relacionado con la muerte, pero por supuesto no el último; sus dos hermanas mayores María y Elizabeth murieron por una tuberculosis avanzada; su hermano Branwell, quien fue un pintor y escritor fracasado, murió por tuberculosis en 1848, dejándola con el corazón totalmente roto. Emily percibía la muerte como un paso hacia el descanso eterno donde el sufrimiento acababa, en “Estrofas”, Emily Brontë (1846) expresa, “No voy a llorar que me vas a dejar / No hay nada encantador aquí; / Y doblemente me afligirá el mundo oscuro, / Mientras tu corazón sufre allí”. En su realidad no contaba con amigos ni pareja; no existía quien escuchara sus versos, sus emociones y pensamientos “Y estoy cansado de la angustia / Los inviernos crecientes soportan; / Cansado de ver el espíritu languidecer / A través de años de desesperación muerta.” (Brontë, 1846), estas situaciones sumadas a las idea que fue formando sobre la muerte despertaron el más profundo anhelo de reencontrarse con sus seres queridos con urgencia y desesperación, “Remembranza”, Emily Brontë (1846) es un buen ejemplo, “Entonces, si una lágrima, cuando estás muriendo, / Debería caerse de mí, / Es que mi alma suspira, / Para ir a descansar contigo”.

A inicios del siglo XIX Gran Bretaña e Irlanda se unifican en un solo reino, conformando así el Reino Unido. Durante este tiempo inició la época victoriana por ser la época de mayor esplendor del Imperio Británico, y se esperaba que Emily, quien nació en este contexto histórico, fuera parte de esta época victoriana, pero se dejó influenciar más por el romanticismo y por el posromanticismo. Surgió frente a la oposición a la Ilustración, y entre sus más notables características buscaba la rebelión del individuo y la exaltación del Yo.

A pesar de desarrollar su poesía en lo que fue el inicio del periodo victoriano (siglo XIX), más bien se desenvuelve en la corriente del romanticismo, que, bajo su definición, era un movimiento como reacción revolucionaria contra la Ilustración, en el que se buscaba la libertad creativa. Bajo el contexto de Emily Brontë, ella acogió uno de los temas relevantes de la corriente: la muerte, dicha idea era explorada como una forma de escape de la vida mundana y opresiva de la sociedad de aquella época, además de la liberación del alma. Emily compartía dicho pensamiento con la corriente y lo transmitió a lo largo de la mayoría de sus poemas, en específico los que se enfocan en el tema de la muerte, como en “Remembranza”, Brontë (1846), “Pero, cuando se fueron los días de los sueños dorados / y la desesperación no tenía ya poder para destruir, / entonces aprendí cómo amar la existencia, / fortalecerla y alimentarla sin ayuda de la alegría”.

No obstante, Emily también pasaba por el doloroso duelo tras pasar por un evento de este tipo, así que, sus poemas también se llenaban de estas emociones oscuras y abrumadoras, un dolor tormentoso para ella que nos expresaba en su poema “Remembranza”, Brontë (1846): “Y estoy

32 Coapan

José Vasconcelos

cansado de la angustia / que soportan los inviernos crecientes; / Cansado de ver el espíritu languidecer / A través de años de desesperación muerta”.

Sin embargo, se debe de hacer presencia que la muerte era una forma de escape del sufrimiento y la opresión que se tenía en la vida terrenal, por lo que, a pesar de ser un momento nefasto, también este no lo consideran como un final de la existencia, más bien un transición hacia un lugar más allá de la vida; en su poema “Estrofa”, Emily Brontë (1846) nos dice: “No lloraré, porque la gloria del verano / Debe terminar siempre en penumbra; / Y sigue la historia más feliz: / ¡Se cierra con una tumba!”.

Pero la muerte es triste y no se desea, en contradicción con suponer que la muerte conduce al paraíso. Sin tomar en cuenta las ideas del cristianismo, si existe una percepción de la vida después de la muerte, es decir no en el paraíso, no existe tal seguridad que al menos los cure del miedo a la muerte, pero sí se puede observar de manera común que (y a pesar de reconocer la muerte de manera solemne y triste) los cristianos hablan con sus muertos en sus tumbas, lo que implica una trascendencia de la muerte y la pérdida de limitaciones de la vida terrenal. Sí existe una fascinación por la muerte, pero derivada de la idea del amor eterno y fidelidad de pareja; es decir, se espera que la muerte resuelva la contradicción de seguir vivo sin la pareja, pues la fidelidad implica la negación de vivir, si por vivir se entiende disfrutar de la vida y buscar la felicidad, que conduciría a una infidelidad (otros deseos y otras esperanzas).

Además, ella siempre se mantuvo fiel a sus creencias religiosas, lo que también pudo haber influido en su visión de la muerte como un paso hacia algo mejor. En resumen, la visión optimista de Emily Brontë sobre la muerte pudo haber sido influenciada por el romanticismo y su ambiente personal, así como por sus creencias religiosas. Ella nos enseñó que la muerte no tiene por qué ser vista como el fin de todo, sino como una continuación en otro plano más allá de nuestra comprensión.

Referencias

Equipo editorial Etecé (2023). Época Victoriana. Enciclopedia Humanidades: https://humanidades.com/epoca-victoriana/

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. La Inglaterra del Siglo XIX. Contexto económico, social y político (2018): https://acortar.link/ZrNodu

Poems, by Currer, Ellis, and Acton Bell (Brontë Sisters) (2021). The Project Gutenberg eBook: https://acortar.link/ ZrNodu

Universidad de Extremadura (s. f.). El romanticismo [PDF]. https://acortar.link/ZrNod

33 Coapan

Vasconcelos

José

Erudición / Ensayo

Foto de Karolina Grabowska: https://www.pexels.com/es-es/ foto/persona-playa-mano-libro-4996868/

José Vasconcelos Erudición / Ensayo

Margarita Michelena y la soledad en su poesía

Por Diego Rosas Romo*

A lo largo de los años la literatura ha estado vista principalmente desde el punto de vista masculino, ya que predominaban las obras de autores hombres que terminaban dejando de lado a escritoras de un alto calibre, las cuales terminaban relegadas a un olvido, al menos momentáneo, y digo momentáneo, porque en años recientes la literatura de estas grandes escritoras se ha ido retomando y se ha puesto en consideración. Es a partir de este contexto que decidí seleccionar a una autora y un tema que considero van de la mano: Margarita Michelena, la autora mexicana que tuvo una gran influencia en el panorama literario para las mujeres de su época, abriendo espacios para permitir la publicación y la distribución de trabajos hechos por mujeres. En su obra encuentro este adentramiento al ser y, sobre todo, a la soledad que a veces implica nuestra existencia, es por esto que he decidido centrarme en la poesía de Michelena.

La poesía de Michelena aborda la naturaleza humana de tal forma que se termina sumergiendo en las partes más oscuras del humano, la soledad es una de estas cualidades oscuras que se encuentran dentro de esta naturaleza del humano. Así pues, a lo largo de la poesía de Michelena, se aborda este tópico de diversas maneras ya que la misma soledad por sí sola implica algo bastante complejo, puesto que no toda soledad tiene un mismo motivo, lo cual da pie a que este tema sea explorado desde varias perspectivas.

Para empezar, la misma definición de soledad se vuelve un tanto abstracta debido a que, si bien se puede hacer una definición objetiva, al final de cuentas es una experiencia subjetiva que varía de persona en persona (Carbajal G. 2009). Teniendo esto en cuenta, está más que claro que tener una definición contundente resulta difícil sino imposible, ante este panorama, se buscó recopilar algunas definiciones desde distintas aristas.

Nilsson define a la soledad desde tres perspectivas: la soledad física que se presenta cuando existe una ruptura con los otros, la soledad por sentirse excluido y los sentimientos de soledad y deseo de esta (2006). Por otro lado autores como Rokach definen a la soledad como un evento inherente del humano, una necesidad o sentimiento igual de importante que los demás, puesto que al final de cuentas el ser humano nace y muere solo, al igual que experimenta la soledad a lo largo de su vida (1990). Otro ejemplo puede ser Callista Roy quien llega a mencionar que la soledad puede ocurrir debido a que una persona tiene muy pocas relaciones satisfactorias, lo que le genera este sentimiento.

Ahora bien, ya tenemos una idea un tanto más concreta de lo que puede llegar a ser la soledad; pero, ¿de qué manera podemos relacionarlo con la poesía de Michelena? De los siete poemas que consulté de ella, se hace mención textualmente de la palabra soledad cerca de diez veces, y esas son tan solo de forma textual, lo cual por sí solo no implica nada realmente; pero es cuando nos adentramos en los poemas que realmente vemos todo el contexto; por ejemplo, en el poema “Cuando yo digo amor” menciona: “Cuando yo digo amor /sólo te invento/ a ti, que nunca has sido. /Y cuando digo amor/ abro los ojos/ y sé que estoy en medio/ de mis brazos vacíos” (Michelena M. 1945); en esta estrofa habla sobre este amor que no se dio y que por lo tanto llevó a soledad, tan solo imaginando al otro solo para ser rodeada por la realidad vacía de su existencia o, por ejemplo, en “Elegía”, poema donde menciona la soledad de la existencia misma a partir de esta interpretación de la sombra “Imaginad un árbol con las ramas por dentro,/ ahogado por su propia e imposible corona/y que cautivo lleva -aniquilándole- /el fruto no vertido de su sombra.” (Michelena M. 1945), esta interpretación de la sombra se usa en otros poemas como en “La casa sin sueño”,

34 Coapan

“Nuevo Origen” y en “A las puertas de Sión”, aunque también se puede llegar a interpretar que la sombra es otra forma de llamarle a su propia existencia, sin embargo pese a esta interpretación, considero que Michelena vuelve a retomar a la soledad inherente del ser humano y por lo tanto de la existencia misma.

Está claro que no todos los poemas tienen como tópico principal la soledad; sin embargo, la poesía de Michelena tiende a inclinarse a estas sensaciones de melancolía y nostalgia que remiten al tema de la soledad, soledad ante una pasado que ya nunca va a pasar, soledad ante un amor que no se pudo dar, soledad ante nuestra existencia en perspectiva con la realidad misma; la poesía de Michelena es como un espejo, espejo que produce un reflejo que se adentra a lo más interno de nosotros mismos, aborda los temas con una crudeza y a la vez con una sensibilidad que solo ayuda a enfatizar esta sensación melancólica y a la exploración de la naturaleza humana que podemos encontrar a lo largo de su obra.

Más allá de toda la influencia que tuvo por sus acciones en apoyo a otras escritoras compa-

ñeras, considero que hay mucho valor dentro de la obra de Michelena, y el ver una perspectiva mucho más compleja de un tema que termina siendo parte de todos siento que existe mucho valor en eso, la forma en que aborda a la soledad se siente cruda y sumamente íntima con el lector: a través de cada palabra puedes sentir la intención de Michelena, creo que esta manera de abordar estos temas son la razón misma por la que considero que cualquier lector nuevo ante su obra puede llegar a sentirse identificado y cuando digo cualquiera, en verdad pienso que cualquiera. Muchas veces se cree que porque es una autora solo las mujeres pueden llegar a consumir su obra, pero creo que no se puede estar más equivocado; considero que cualquier buen escritor tiene la capacidad de apelar a una audiencia mucho más amplia que solo aquella con la que se comparte sexo, ideología, etc., y en este caso considero que Margarita Michelena tiene esa característica, ya que es obvio que su obra va a estar impregnada de su propia perspectiva, esto no quiere decir que sea exclusiva, puesto que al final de cuentas una vez que una persona lee su obra, ella le ofrece su propia reflexión.

Referencias

Carvajal-Carrasca, Gloria, & Caro-Castillo, Clara Virginia. (2009). Soledad en la adolescencia: análisis del concepto. Aquichan, 9(3), 281-296. http://www.scielo.org.co/ scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-59972009000 300008&lng=en&tlng=es.

De Cultura, S. (s.f.). Margarita Michelena, una de las voces poéticas y periodísticas más auténticas del siglo XX. https://www.gob.mx/cultura/prensa/margarita-michelena-una-de-las-voces-poeti cas-y-periodisticas-mas-autenticas-del-siglo-xx

Michelena, M., & Inclán, J. S. (1945). Paraíso y nostalgia.

Nilsson, B. ( 1 ), Nåden, D. ( 1 ), & Lindström, U. Å. ( 2 ). (2006). Is loneliness a psychological dysfunction? A literary study of the phenomenon of loneliness. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 20(1), 93-101–101. https://doi-org.pbidi. unam.mx:2443/10.1111/j.1471-6712.2006.00386.x

Rokach, A. (1990). Surviving and coping with loneliness. Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 124(1), 39-54–54.https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.

35 Coapan

José Vasconcelos Erudición / Ensayo

Foto de Ben Mack: https://www.pexels.com/es-es/foto/ligero-naturaleza-cielo-noche-6775282/

José Vasconcelos Erudición / Ensayo

El poder del ensayo literario como arte crítico

Por Leonila Hortensia Rosete Olvera*

El objetivo del presente ensayo es mostrar, a la luz de los planteamientos de la filósofa y politóloga belga, Chantal Mouffe (2014) en su libro Agonística. Pensar el mundo políticamente, una perspectiva más profunda del poder del ensayo en tanto discurso crítico en el que un ensayista piensa un tema para hacer pensar al lector. En otras palabras, pretendo destacar la dimensión política que conlleva la escritura y la lectura del ensayo como texto argumentativo que defiende una idea o una postura que se inscribe dentro de un determinado contexto cultural.

Cuando hablo del ensayo, focalizo mi atención en el ensayo literario, sin embargo, incluyo también en mi reflexión, en su calidad de práctica cultural, a los ensayos que se escriben en todas las áreas del conocimiento científico y humanístico y, además, a los textos que en los espacios educativos se han denominado ensayos académicos.

En literatura, el ensayo es uno de sus géneros y se ha definido como “literatura de ideas”, porque es ajeno a la ficción y en él, el lenguaje tiene un tratamiento estético. En esta clase de textos, el lector y el escritor ejecutan una de las actividades más relevantes de la condición humana: el acto de razonar, de reflexionar, de interpretar, de analizar, de criticar un tema. Liliana Weinberg (2006) nos dice que su escritura es un “ejercicio de la inteligencia” que permite a los ensayistas entender su realidad, dotarla de sentido y examinar los asuntos y temas que detonan su escritura en un horizonte de valores (p. 16).

Los docentes sabemos que el ensayo es un texto argumentativo ideal para ejercitar el criterio y el juicio empleando el lenguaje escrito. También sabemos que este género literario y los ensayos escritos en otros ámbitos del conocimiento, contribuyen a desarrollar el pensamiento crítico de nuestros

estudiantes. Su naturaleza dialógica y polémica les permite ejercitar sus competencias argumentativas para cuestionar y reflexionar sobre diferentes problemáticas que atañen a los seres humanos.

Puedo confesar que hasta antes de la lectura del libro de Chantal Mouffe solo reconocía y valoraba las ya mencionadas posibilidades intelectuales del ensayo, y fueron los rasgos citados los que me condujeron a elogiar el poder de este género de escritura. Lo anterior se conecta con el cuestionamiento íntimo y raras veces compartido que me ha llevado a preguntar si la lectura de un texto literario crítico puede ir más allá y transformar la visión del mundo de los lectores, y más aún, si existe alguna posibilidad de que esta clase de textos contribuya a cambiar el orden neoliberal hegemónico que ha impuesto el capitalismo brutal en el que vivimos.

Mouffe destaca los efectos del capitalismo avanzado en el campo cultural y artístico del mundo occidental. Señala la mercantilización de la cultura, el desdibujamiento de los límites entre el arte y la publicidad, la creación de una cultura hedonista y una industria cultural en la que no solo los consumidores, sino los productores son prisioneros de las corporaciones mediáticas y de entretenimiento. No obstante, la autora se posiciona en contra de los teóricos pesimistas que consideran que: “El arte ha sido subsumido por la estética del capitalismo biopolítico y la producción autónoma ya no resulta posible” (p.93). Estos teóricos plantean que en el orden neoliberal ya no existe espacio para que los artistas produzcan un arte crítico que combata la hegemonía capitalista.

La filósofa belga valida la fuerza política del arte, sin embargo, reconoce que hay arte que sirve para mantener y reproducir el sistema económico que nos rige. Pero también existe otro al que denomina

36 Coapan

“arte crítico” que desafía el orden simbólico impuesto por el capitalismo. De manera contundente ella nos dice: “Estoy convencida de que las prácticas artísticas y culturales pueden ofrecer espacios de resistencia que socaven el imaginario social necesario para la reproducción capitalista” (p. 95). En esto consiste el potencial político de las prácticas artísticas y culturales críticas de las que, sin duda, el ensayo forma parte. Esta es la idea central que pretendo defender.

La autora nos presenta en su libro el ejemplo del artista visual chileno Alfredo Jaar, quien en una ciudad sueca creó una impactante galería de arte de papel con obra de artistas jóvenes y después la quemó ante el azoro de sus pobladores. Su intención estética y política era lograr la reflexión y el deseo de cambio en los ciudadanos, para luchar por un espacio destinado a la creación artística; lugar que ellos en ese momento no tenían y que después de este acontecimiento construyeron por su propia iniciativa.

La anterior experiencia es un ejemplo de la fuerza política y de transformación del arte, lo que me ha llevado a valorar el potencial político que el ensayo detona como texto crítico que cuestiona y polemiza, desde una subjetividad consciente, los problemas que aquejan a la humanidad, pues todo tema o asunto puede desencadenar la escritura de un ensayo.

Pensemos en el polémico ensayo Contra los hijos de la escritora Lina Meruane (2014). En él la autora critica, enjuicia, censura y denuncia, en tono irónico y virulento, los mandatos patriarcales que han impuesto la maternidad a las mujeres como una obligación de género. Las incisivas preguntas retóricas que lanza la escritora, propician la reflexión sobre las creencias que giran en torno a la procreación. Sabemos que por su naturaleza polémica, el ensayo propicia que el lector o lectora esté o no de acuerdo con los planteamientos de la ensayista. Sin embargo, es indiscutible que ningún lector/a permanecerá indiferente ante el impacto de sus demoledores argumentos, y no dudo que esta profunda reflexión y crítica sobre la maternidad transforme la visión del mundo de sus lectores/as.

Finalmente, reitero que es en este sentido que reconozco y pondero la dimensión política del ensayo y su enorme capacidad de persuasión. Es un texto tan poderoso (al igual que la propuesta artística de Jaar) que es capaz de crear en los lectores/as un deseo de

cambio que puede alterar y modificar las identidades y las subjetividades impuestas por el capitalismo y que inciden en las ideas patriarcales que hemos introyectado sobre la maternidad. Chantal Mouffe nos dice que: “El gran poder del arte: [es la] capacidad para hacernos ver las cosas de una manera diferente y para hacernos percibir nuevas posibilidades” (p.103) que nos pueden impulsar a transformar nuestro mundo.

Referencias

Meruane, L. (2014). Contra los hijos. México: CONACULTA-FONCA.

Mouffe, Ch. (2014). Agonística. Pensar el mundo políticamente. Argentina: FCE.

Weinberg, L. (2006). Pensar el ensayo. México: Siglo XXI.

*Leonila Hortensia Rosete Olvera es Licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas y Maestra en Literatura Iberoamericana por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde hace 15 años es académica de la Escuela Nacional Preparatoria en el Colegio de Literatura. Escribe ensayos y reseñas de libros porque considera que es una forma de fomentar el aprecio a la escritura, a la lectura y al pensamiento crítico.

37 Coapan

Vasconcelos

José

Erudición / Ensayo

José Vasconcelos Erudición / Artículo

Lenguaje inclusivo

Por Amador Martínez Guzmán Cuarto Grado de Preparatoria. Grupo 428

A lo largo de la historia de nuestra lengua ha habido cambios significativos en ella, como lo es la eliminación de algunos vocablos, la adaptación de nuevas palabras, de reglas gramaticales, ortográficas o de redacción, etc. Estos cambios en la lengua se han realizado por diversos factores históricos del idioma como la facilidad del habla misma o ignorar su uso correcto, etc. Sin embargo, ninguno de estos cambios se ha realizado para la inclusión de mujeres y/o personas con otra identidad de género, así que, a petición de esta minoría, se ha creado y propuesto el uso del lenguaje inclusivo en el día a día.

¿Qué es el lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo o mejor dicho el lenguaje no sexista, ha sido un tema de gran polémica para su uso cotidiano. Desde 1917 el lenguaje inclusivo fue propuesto para poder ser usado y consiste en sustituir las palabras con terminación “a” y “o” por la letra “e”, para que así, mujeres, hombres, personas no binarias y de otras identidades de género, se sientan incluidas, pues la terminación “o” representa comúnmente al género masculino y la terminación “a”, al género femenino, originando así la propuesta de la letra “e” como terminación neutra e inclusiva para todos y todas.

El lenguaje no sexista ha sido apoyado por grupos feministas y por la comunidad LGBT+, para que puedan referirse a tod@s sin distinción de género. Sin embargo, hay expertos lingüistas que no están a favor del uso de este lenguaje, como la Real Academia de la Lengua Española, que rechaza el uso de dicho lenguaje. El jurista Santiago Muñoz Machado (director de la RAE) dijo en una entrevista: “Tenemos una lengua hermosa y preciosa, ¿por qué estropearla con el lenguaje inclusivo?”. Lo anterior nos indica su desacuerdo con este lenguaje. Muñoz Machado también ha afirmado que el uso de la letra “e” como terminación neutra es algo innecesario debido a que la “o” es la terminación que a lo largo de los siglos se ha utilizado como “terminación neutra”.

El uso del lenguaje inclusivo, a pesar de ser incorrecto gramatical y ortográficamente debería llevarse día a día para que las personas que se identifican con el género femenino y/u otra identidad de género, sean incluidas en el lenguaje y deje de existir una separación entre hombres, mujeres y personas no binarias dentro del idioma, ya que todos somos iguales en diversos aspectos como en derechos, oportunidades, respeto, obligaciones, etc. A pesar de todo esto, este lenguaje puede crear ambigüedades en las personas para comunicar lo que se quiere decir, pues el uso constante de la “e” puede llegar a ser confuso.

El movimiento feminista ha querido implementar el uso de dicho lenguaje para que así no haya una superioridad de género en el lenguaje, debido a que, como dijo Muñoz Machado la “o es la terminación neutra, pues se ha utilizado así a lo largo de los siglos”. Ante esta afirmación, las feministas han objetado dicha declaración diciendo: “La “o” ha sido la terminación neutra debido a que el hombre siempre fue el que tenía el poder y la última palabra, llevando a cabo actos machistas, misóginos, discriminatorios y excluyentes hacia las mujeres”. Ellas sufrieron, sufren y están en contra del machismo y la misoginia; están a favor de la implementación del lenguaje no sexista y de la igualdad entre hombres y mujeres.

La mayoría de las personas que pertenecen a la comunidad LGBT+, también están a favor del lenguaje inclusivo, y ya hay quienes lo usan en su vida cotidiana. Este lenguaje permite incluir a las personas que tienen otra identidad de género (ya sean personas no binarias, género fluido u otra identidad ). Muchas de ellas no se identifican con el género masculino o femenino, o bien, transitan entre estos géneros, a través del lenguaje inclusivo pueden ser visibilizados por la sociedad.

Esta implementación del lenguaje incluyente ha causado gran inconformidad entre las personas

38 Coapan

que piensan que solo existen dos géneros. También argumentan que la RAE no lo aprueba o que no existe el género binario y/o el género fluido, y expresan otros comentarios ofensivos para quienes forman parte de la comunidad LGBT+ ; y peor aún, las agreden verbalmente y a veces llegan, incluso, a existir agresiones físicas hacia estas personas. La Real Academia, quien se encarga de las reglas, los usos correctos, la gramática, etc. de las a lengua española no considera correcto, necesario y lógico su uso, ya que la terminación “o” es la terminación “neutra” en la que se incluyen a las mujeres y a los hombres, sin embargo, como ya lo dije anteriormente, no incorpora a las personas con otra identidad de género. Por otra parte, la sociedad heteronormativa y la biología no aceptan las otras identidades de género como la no binaria, la trans y el género fluido, ya que según ellos no existen, pues solo hay dos géneros: el masculino y el femenino.

Considero que es necesario el uso del lenguaje inclusivo, aunque la RAE no lo acepte para su uso. No solo debe existir igualdad entre hombres y mujeres en el lenguaje y el habla, sino también para quienes tienen una identidad de género que no es masculina ni femenina. La RAE debería aceptar el uso de este lenguaje, ya que el lenguaje evoluciona, se adapta y se rige por los sucesos y hechos que pasan en la actualidad. Como decía en sus escritos Lacan: “el lenguaje le da nombre a lo que vive y da significado a lo que pasa en su interior […] el sujeto emerge del lenguaje […] el sujeto es hablado y narrado por el otro”, es decir, lo que no podemos nombrar, no pertenece a nuestra realidad.

Referencias

Canal 22. (11 de junio de 2017). Jacques Lacan: el lenguaje no habla. https://www.youtube.com/watch?v=e3k–NsfSL8

García-Bullé, Sofía. “¿Lenguaje Inclusivo o Lenguaje de accesibilidad? - Observatorio: Instituto para el futuro de la educación.” Observatorio/ 11 Ene.2022.observatorio.tec. mx/edu-news/lenguaje-accesibilidad-inclusivo#:~:text=

Rodríguez, Darinka. “‘Todes somos compañeres’: El lenguaje inclusivo desata polémica entre los expertos en lingüística.” El País, México, 27 Ago. 2021, elpais.com/mexico/2021-08-27/todes-somos-companeres-el-lenguaje-inclusivo-desata-polemica-entre-los-expertos-en-linguistica.html#:~:text=La Real Academia Española (RAE,altera la economía del idioma).

39 Coapan

José Vasconcelos Erudición / Artículo

foto/ligero-naturaleza-cielo-noche-6775282/

Foto de Ben Mack: https://www.pexels.com/es-es/

José Vasconcelos Erudición / Artículo

Nuevo mundo estrellado

En la vida hay miles de fenómenos, seres vivos, tecnología, etcétera; la mayoría del tiempo pasamos por alto la belleza que hay en las cosas e incluso al verlo cotidianamente se deja la curiosidad sobre su existencia, y ahí es donde se diferencian las personas, es decir, los científicos, investigadores y creadores.

Una persona comenzó por casualidad a mirar hacia arriba donde la luz que se logra distinguir no toda es por el Sol. Ahí fue cuando Galileo Galilei observó el cielo de una manera distinta creando preguntas e intentando formular respuestas coherentes o solamente describir lo que hay fuera de nuestra atmósfera.

En la antigüedad, Aristóteles fue uno de los primeros en describir su teoría acerca del Universo, él decía que todo era perfecto, constante y estaba dividido por dos regiones; para ese tiempo su teoría era coherente.

Después de un tiempo hubo una aportación, que replanteó lo que había propuesto Aristóteles, y fue cuando Tolomeo intentó describir con matemáticas los movimientos de los cuerpos celestes, donde su descripción astronómica llegaba a contradecir la astronomía Aristotélica.

Después de la llegada de Copérnico y las teorías de Kepler, llegó Galileo Galilei, una persona que comenzó su pasión por las matemáticas hasta el punto donde la experiencia lo llevó a conocer aquel juguete (el catalejo) que había sido creado por Hans Lippershey. Ese juguete fue la clave para descubrir una nueva ciencia, la astronomía.

Mientras se pensaba que la Tierra era el centro del Universo, las observaciones de Galileo demostraron que en realidad se mueve junto con los demás astros, provocando un dilema entre los ideales de la iglesia, ya que Galileo

tuvo que retractarse de sus descubrimientos, pero al final de su discurso frente a las autoridades quienes creían en la teoría geocéntrica, murmuró “Y sin embargo se mueve”.

Entre noviembre y diciembre de 1609 se propuso observar a los astros celestes, iniciando sus reportes los cuales compaginó en un interesante libro llamado El mensajero de las estrellas, su libro contiene los primeros dibujos realistas de los reportes, los cuales describían lo observado por Galileo.

La primera noticia importante plasmada en su libro fue que la Luna estaba cubierta de chipotes y abolladuras, por lo que no era la esfera perfecta descrita por Aristóteles. El segundo punto importante es que había muchas más estrellas, es decir, a donde apuntara su telescopio observaba una gran cantidad de estrellas que a simple vista pasaban desapercibidas. Debe haber sido muy emocionante para Galileo descubrir que la vía láctea no era una gran nube difusa, sino un gigantesco conjunto de estrellas.