PROPRIETÀ LETfERARTA

Tutti i dir itti riservati Vietala anche la riproduzione parz iale senza auto ri zzazione

© Ufficio Storico SME - Roma 2005

Co di ce ISBN: 88 -879 40 -64-9 N. ca t. 6702

Progetto grafico e ricerca iconografica di Ferruccio Ru sso

Im paginazione e sta mp a: STILGRAFJCA srl - Via Ig n az io Pe ttin e ngo. 31/33 00159 Roma - Tcl. 0643588200 - www .st ilgrafi ca.com

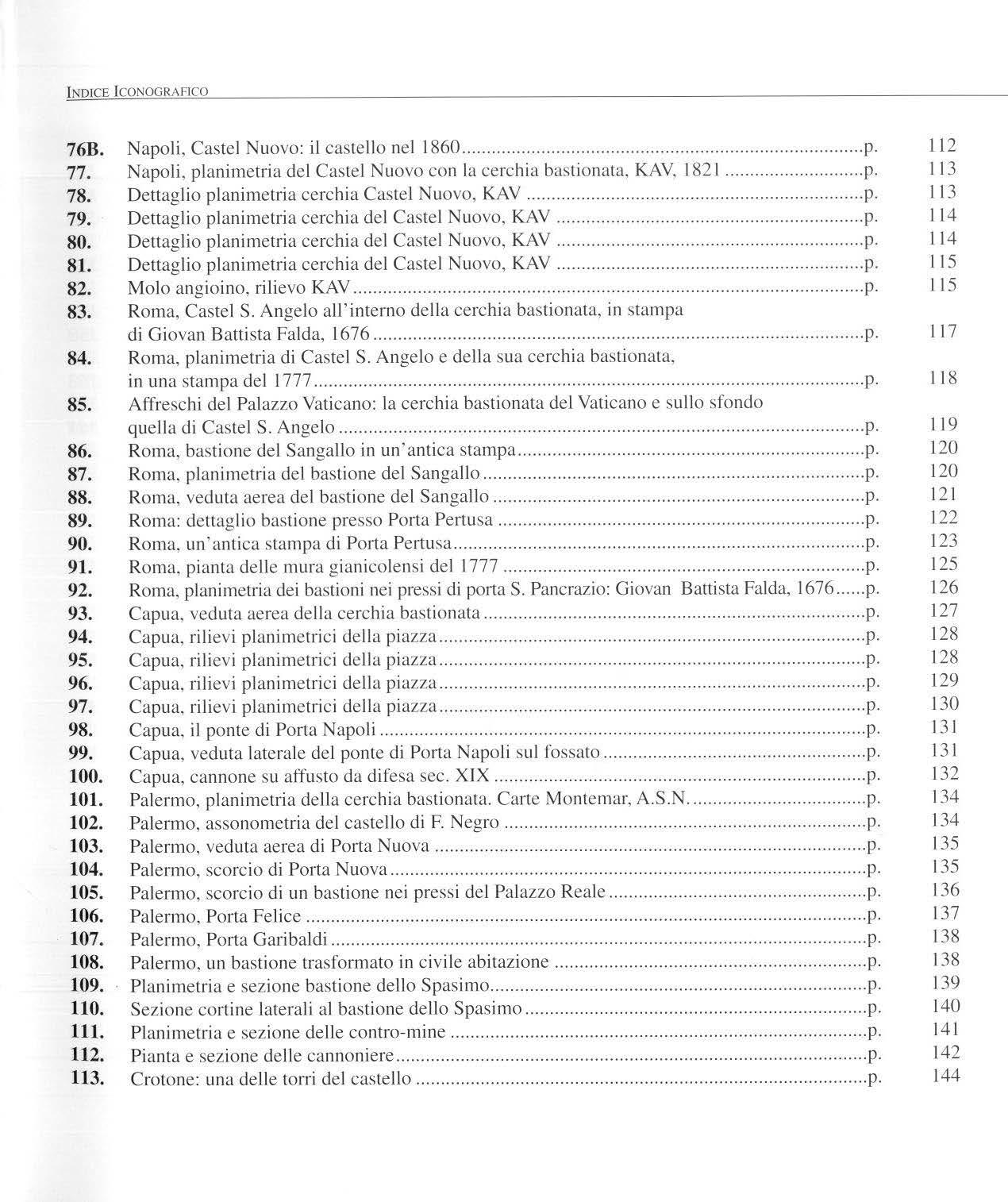

DELLO STATO PO NTIFIC IO

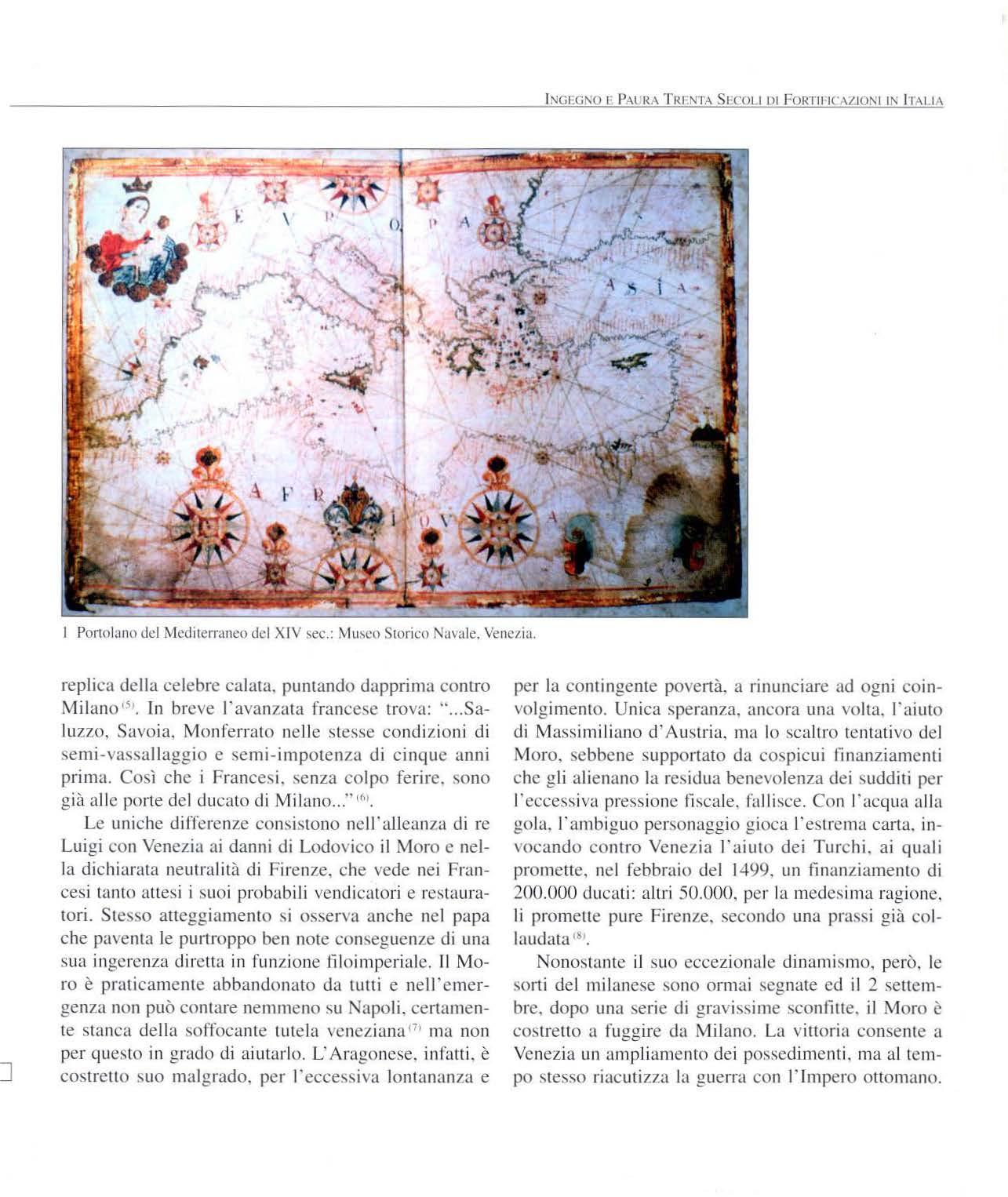

Portolano del Mediterraneo del XIV sec p.

R egno di Napoli, Atlante Manoscritto di Mario Carrara (1613) p.

Carta della Sicilia, fine sec. XV I, di Tiburio Spannocchi p.

Carta della Sardegna , 1577, di Rocco Capellino ........................................................................ p.

Carta dello Stato dei Presidi, seconda metà del XVI sec p.

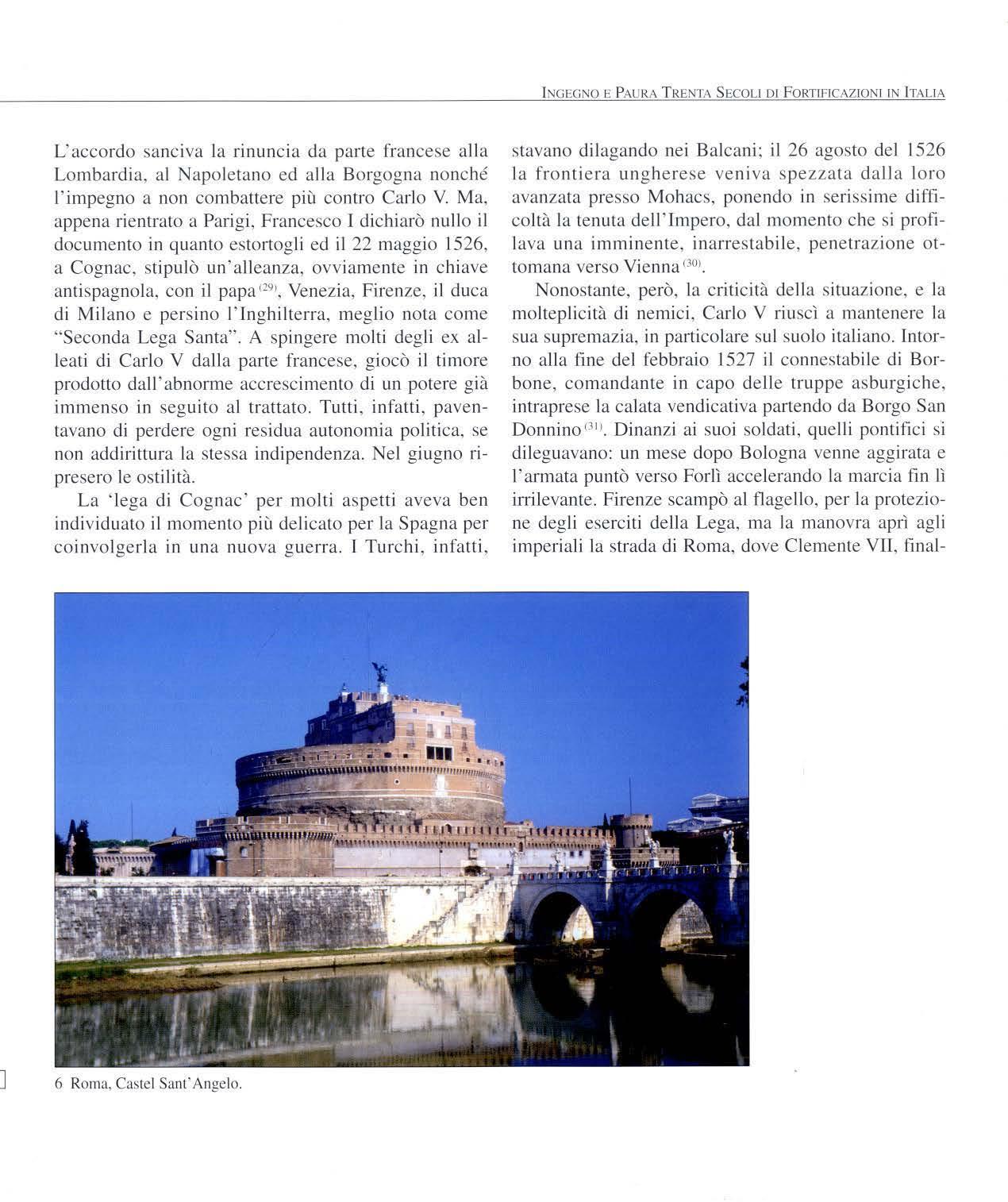

Rom a, Castel Sant ' Angelo ....... ....... ... ........................................................................................ p.

Roma, Castel Sant ' Angelo, passetto .......................................................................................... p.

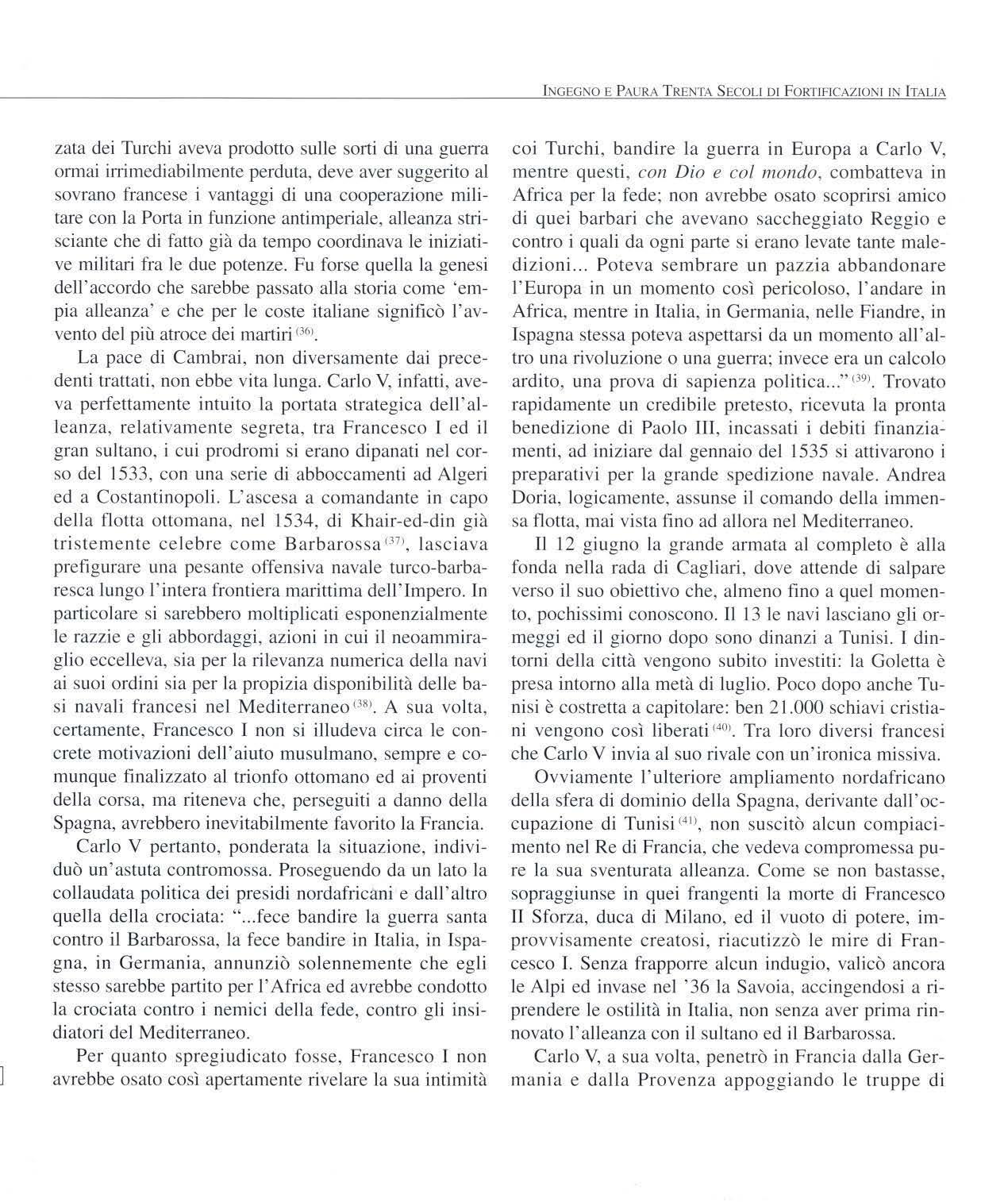

Tunisi stampa raffigurante l'assedio del l 574 ............................................................................ p.

Ischia scoglio di Gerone, cittadella aragonese ........................................................................... p.

Leonardo da Vinci, Codice Atlantico, 48 r-a r-b, schizzi di fortificazioni .. ............................... p.

Francesco di Giorgio Martini, f. 60 tav. 257,forte zz a su poggio o su pianura .......................... p.

Schizzo del Taccola, rappresentante una fortezza fatta saltare con una mina ............................ p.

Scorcio del Castel Nuovo, Napoli ............. .. ............................................................................... p.

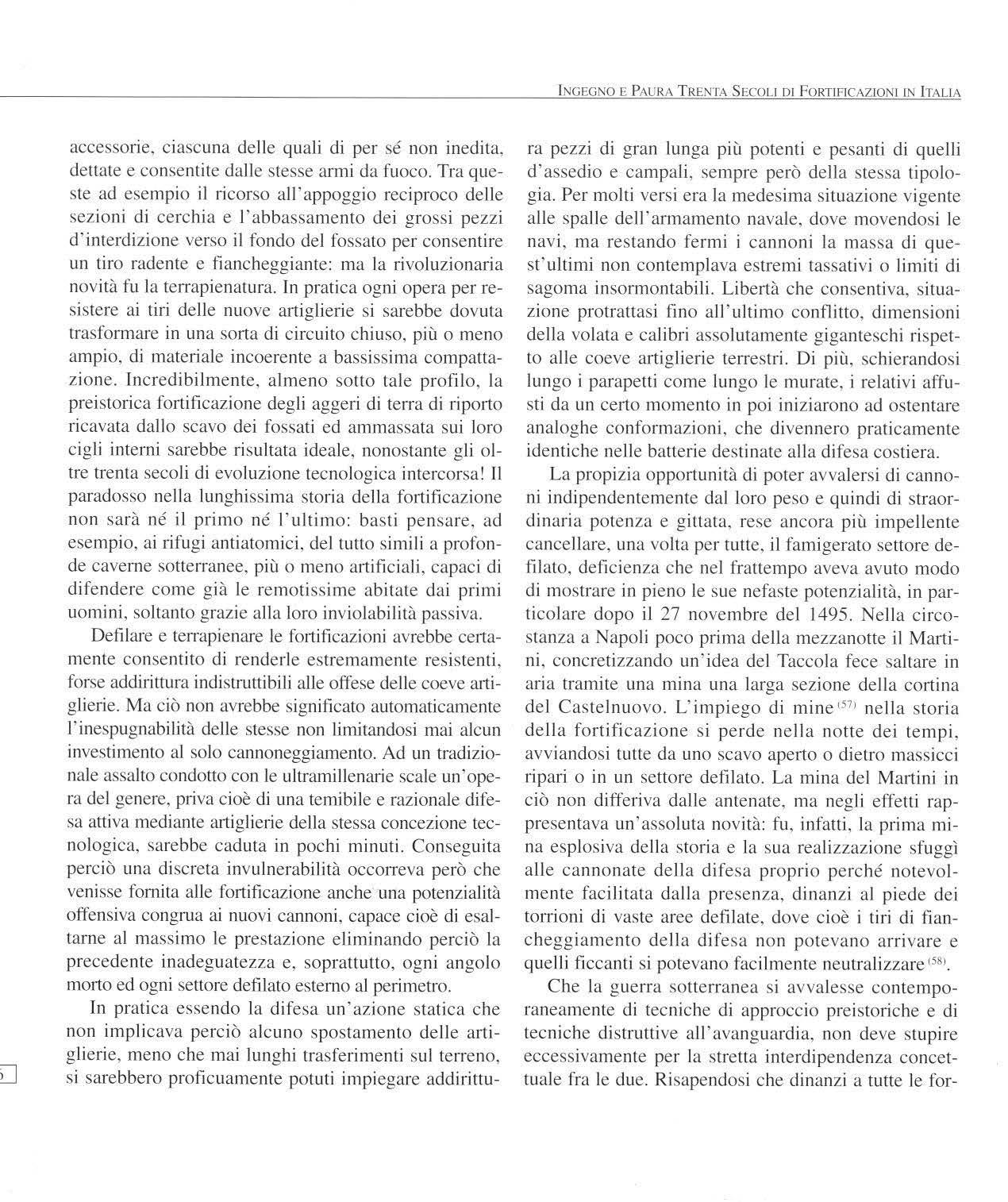

Grafico settori defilati . .. ...... .. .... ....................... .. .. .. .. .. .... ............................................................ p.

Caratteristiche e nomenclatura fondamentale del bastione ........................................................ p.

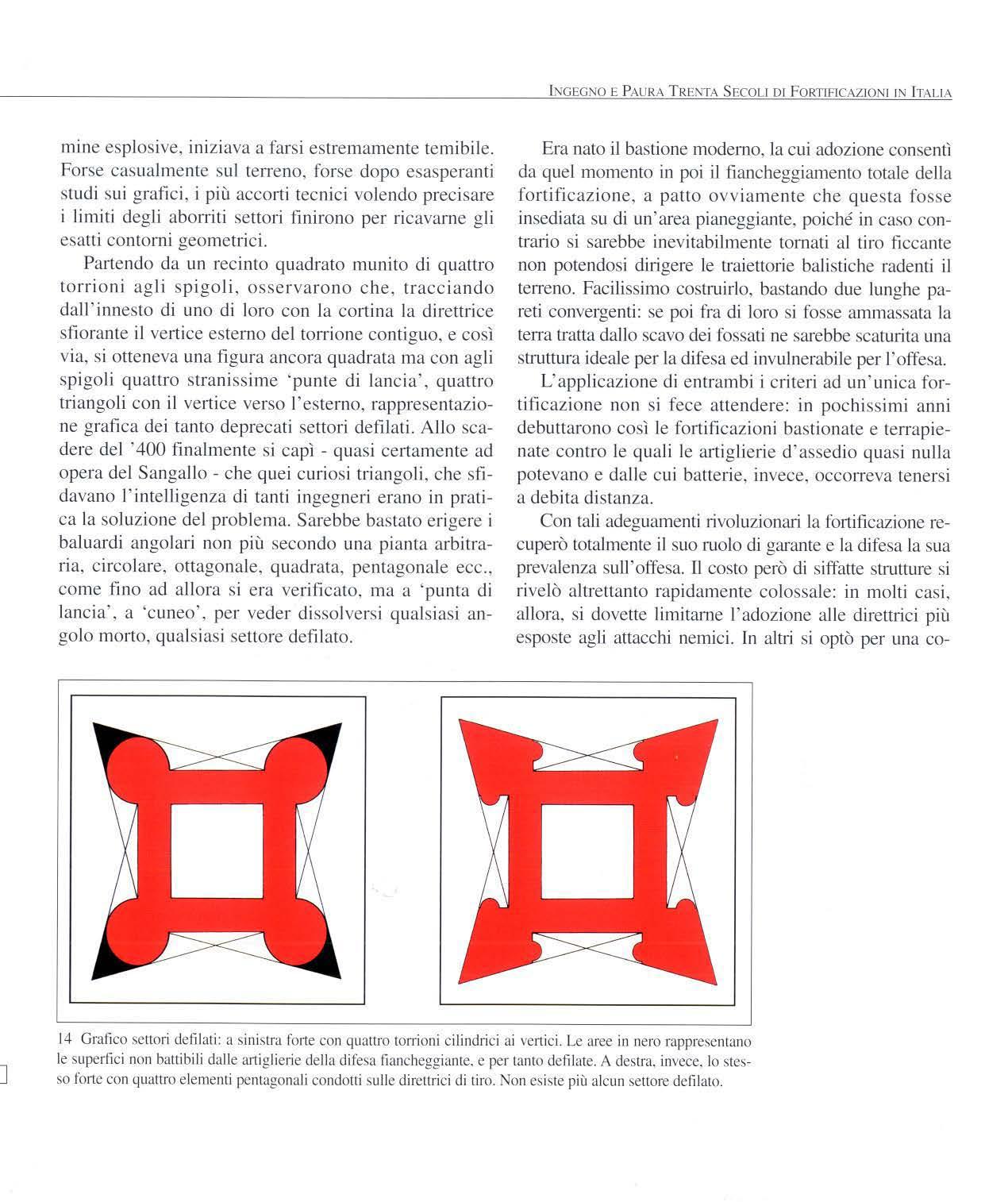

Schema dimostrativo della evoluzione castellologica ................................................................ p.

Veduta aerea di città bastionata: Bourtange , Olanda .................................................................. p.

Veduta aerea della città di Lu cca ................................................................................................ p.

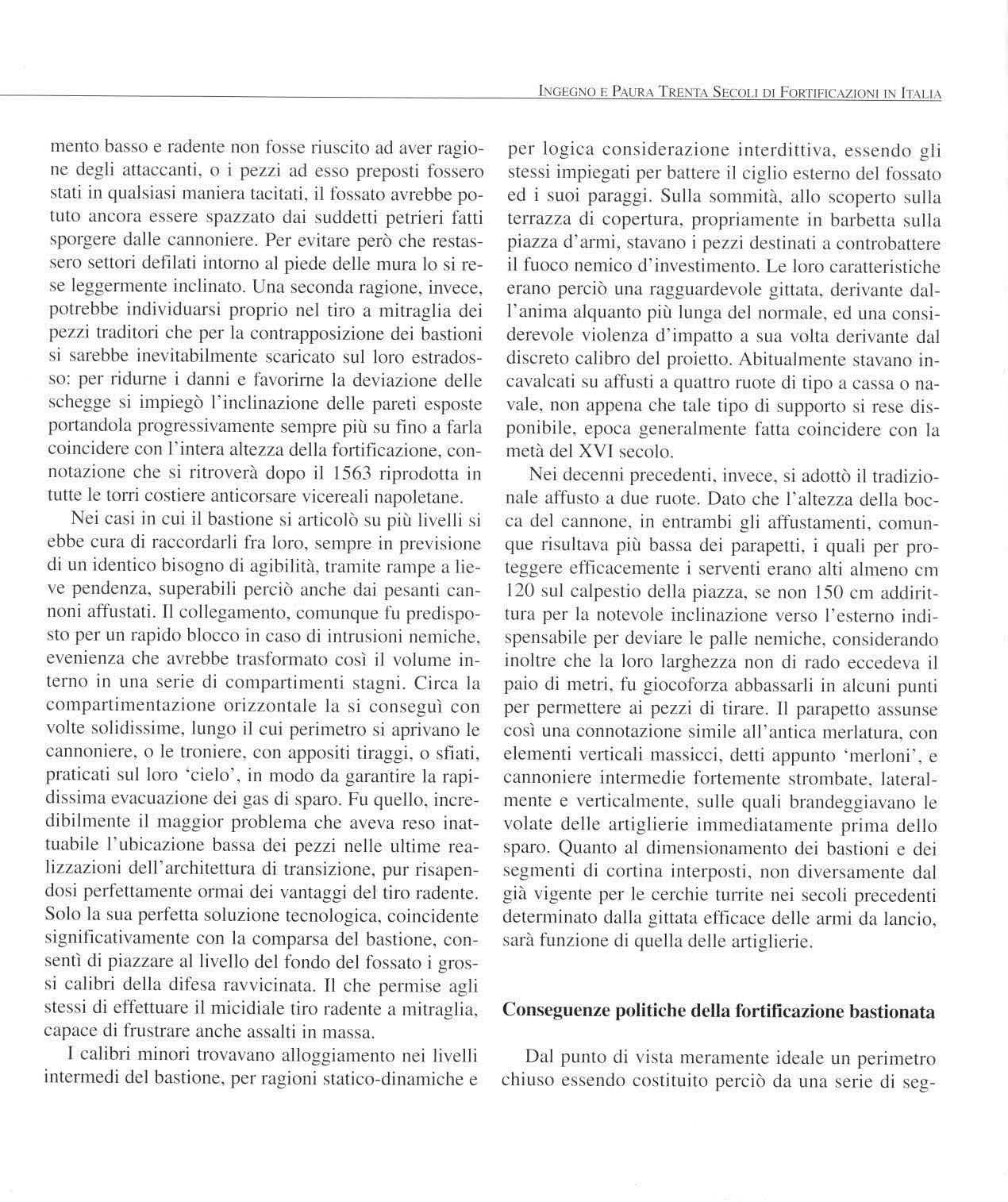

Planim etria forte di Nettuno, B.A.Y., Chigi E III 66, 624-625 p.

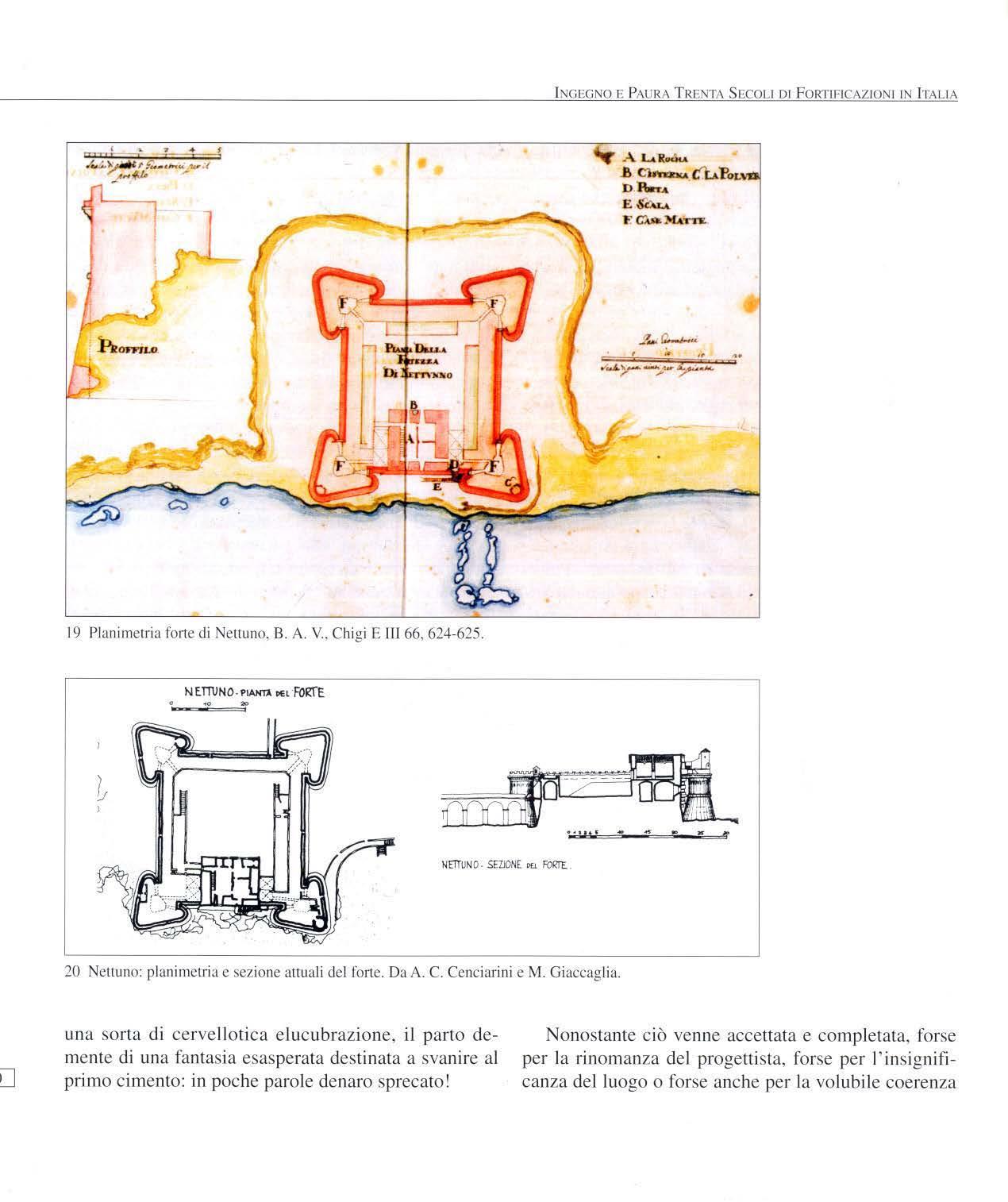

Nettuno: planimetria e sezione attuali del forte . (Cenciarini-Giaccaglia) .................................. p.

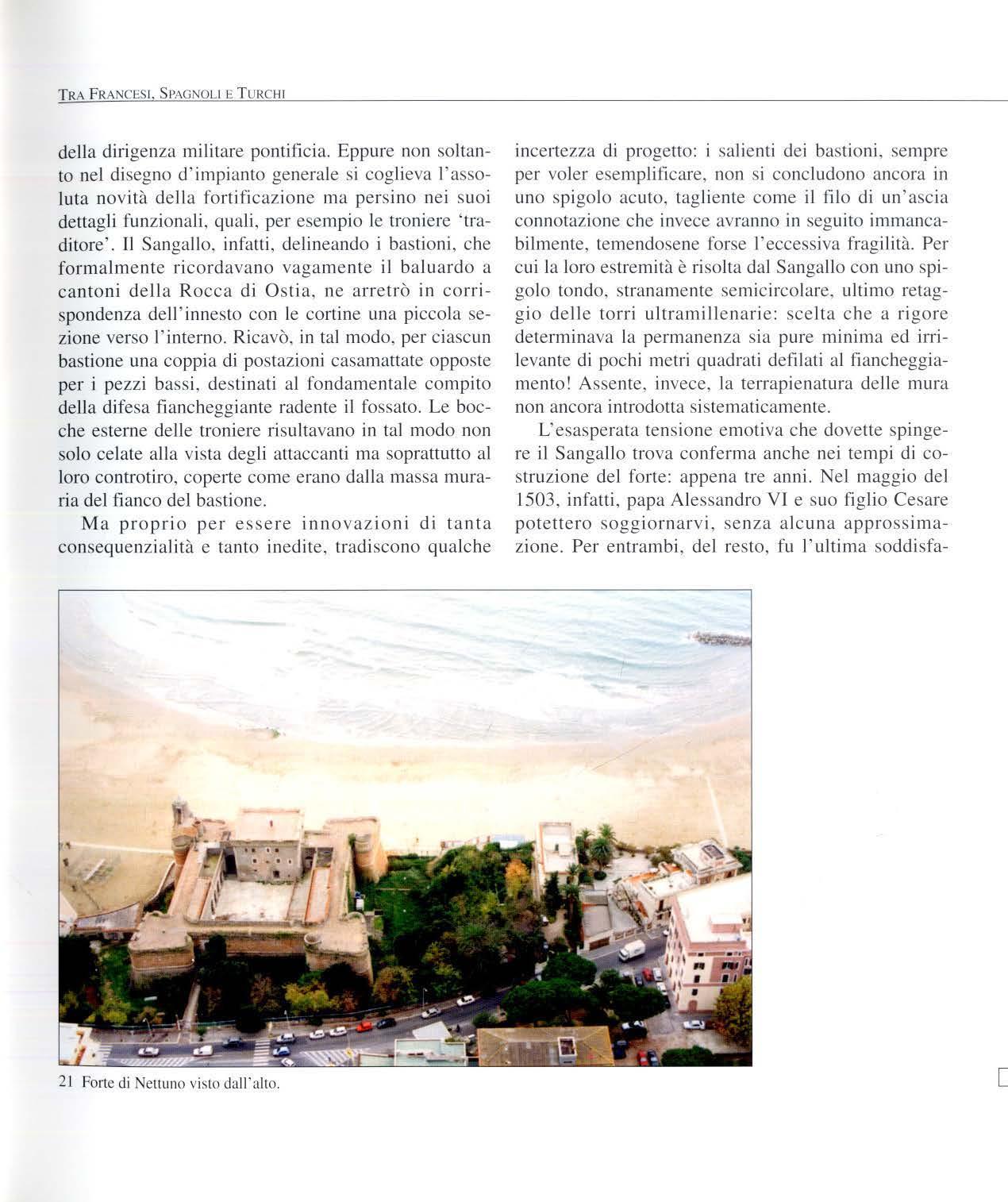

Forte di Nettuno visto daJl'alto p.

Forte di Nettuno vista da terra p.

Forte di Nettuno, dettaglio spigolo rotondo del bastione p.

Marocco, Fez, il forte p.

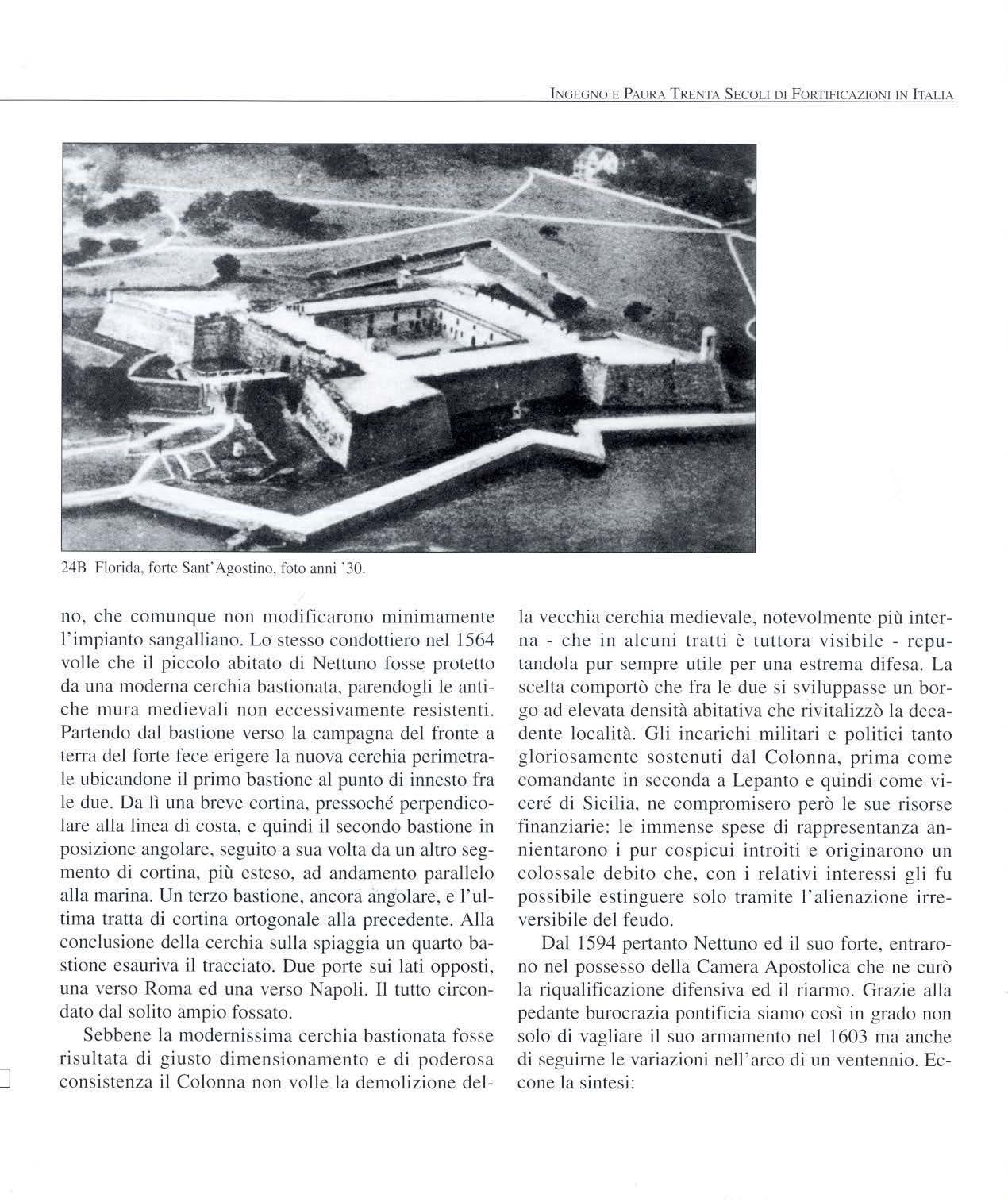

Florida, forte Sant' Agostino, foto anni '30 p.

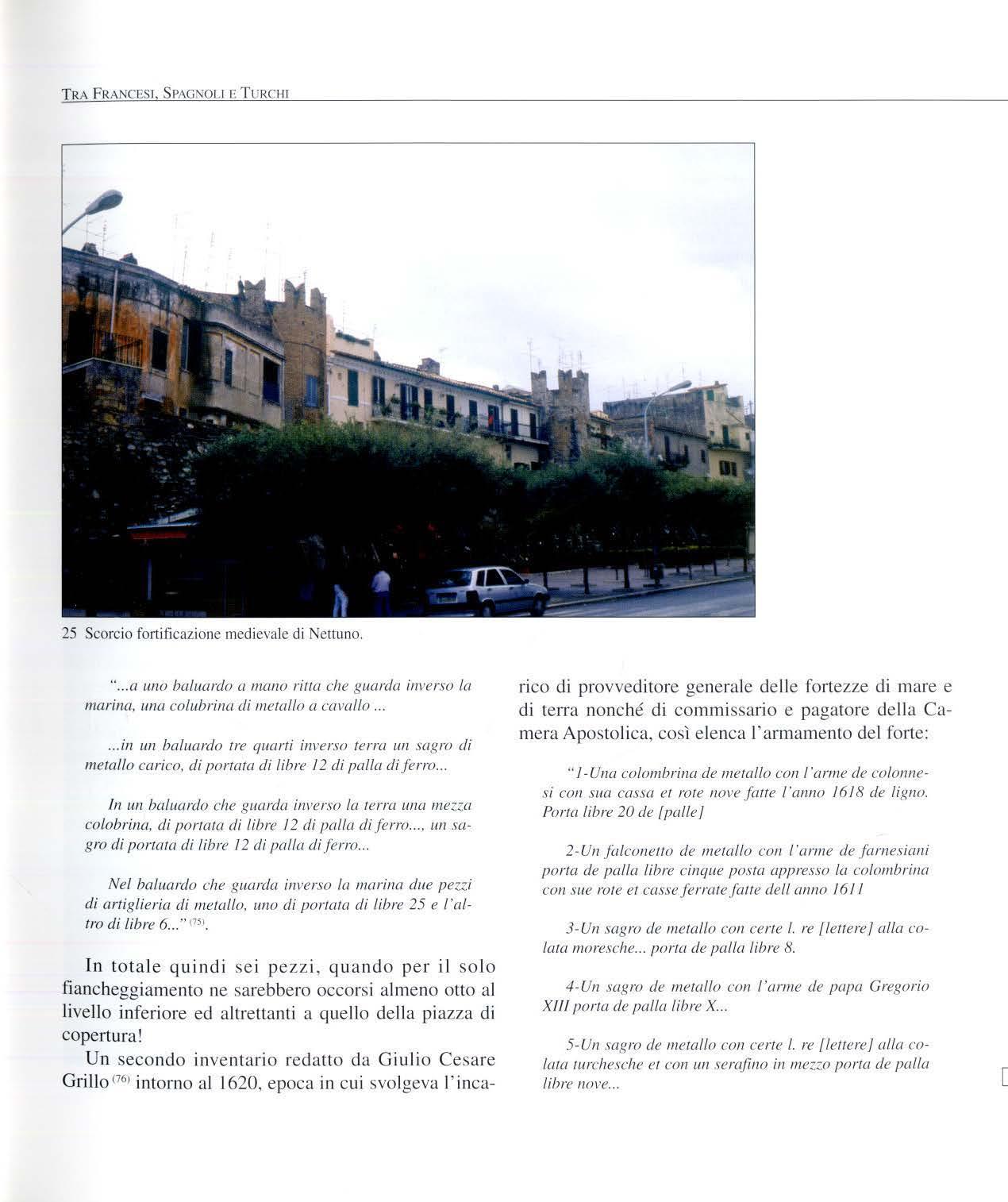

Scorcio fortificazione medievale di Nettuno .............................................................................. p.

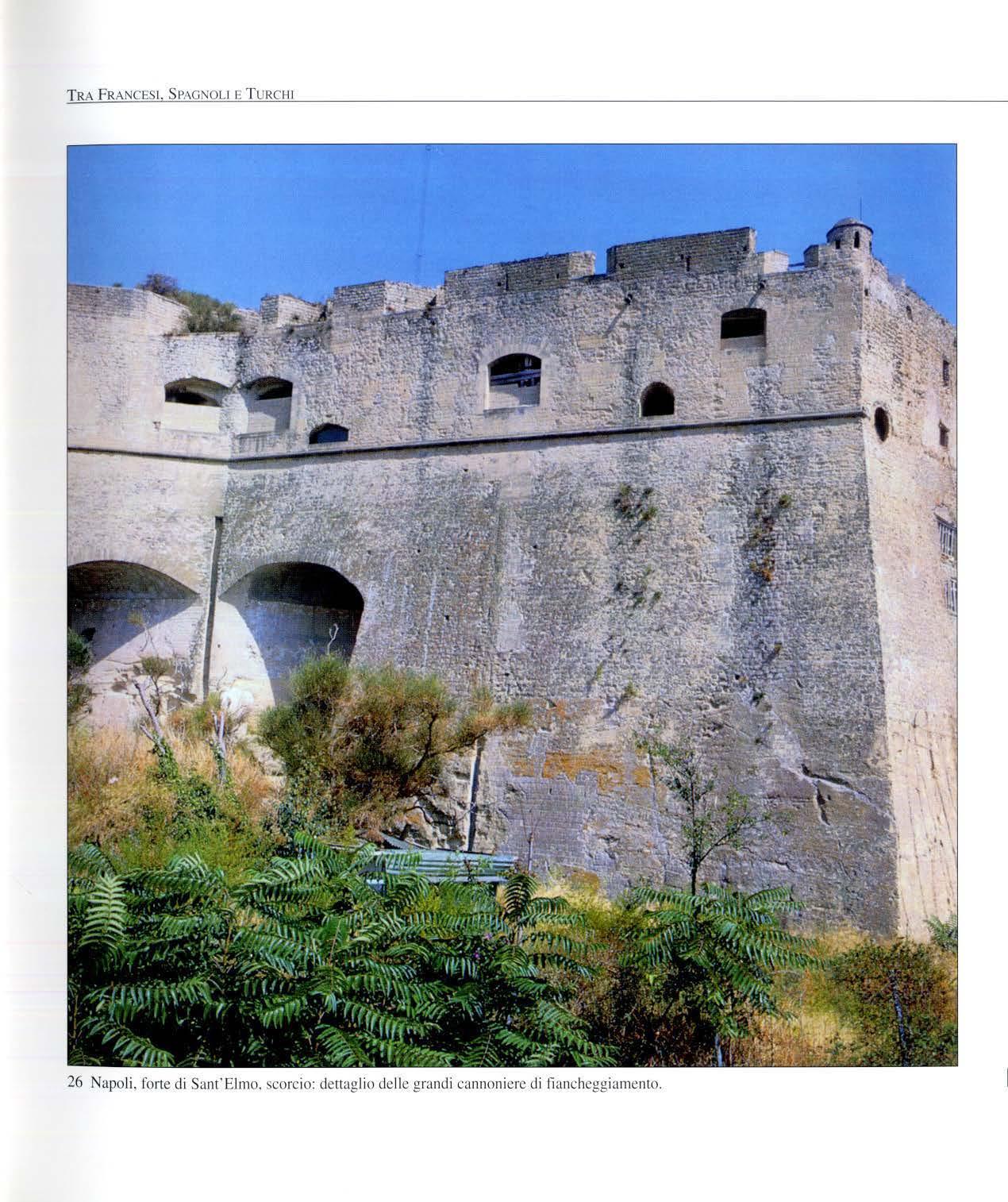

Napoli, forte di Sant'Elmo, scorcio p.

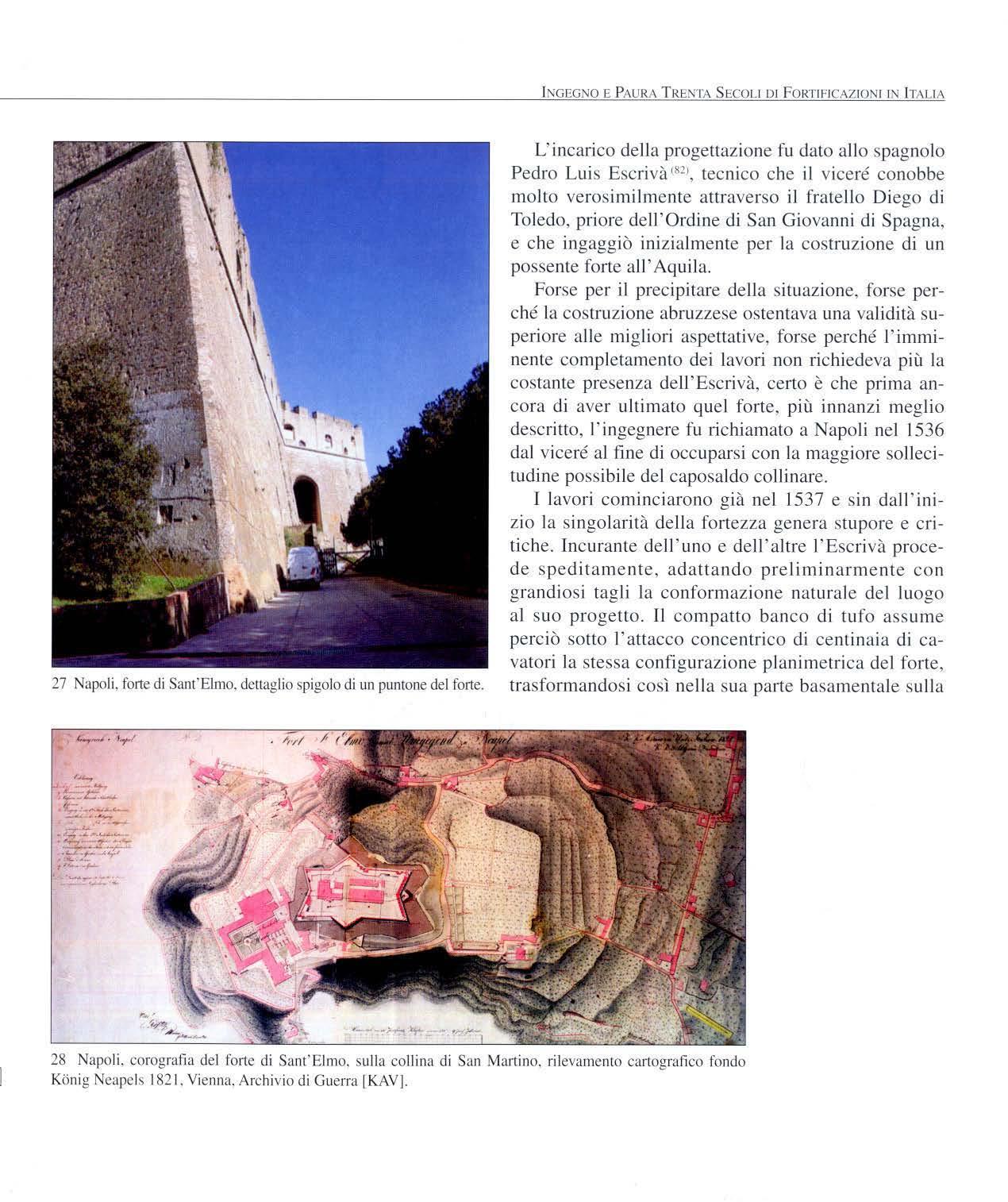

Napoli, forte di Sant'Elmo, dettaglio spigolo di un puntone .. .. ...... .. ............ ..................... ... ..... p.

Napoli, corografia del forte di Sant'Elmo, fondo Konig Neapels, K.AV, Vienna ....................... p.

Napoli, forte cli Sant'Elmo, scorc io puntone .............................................................................. p.

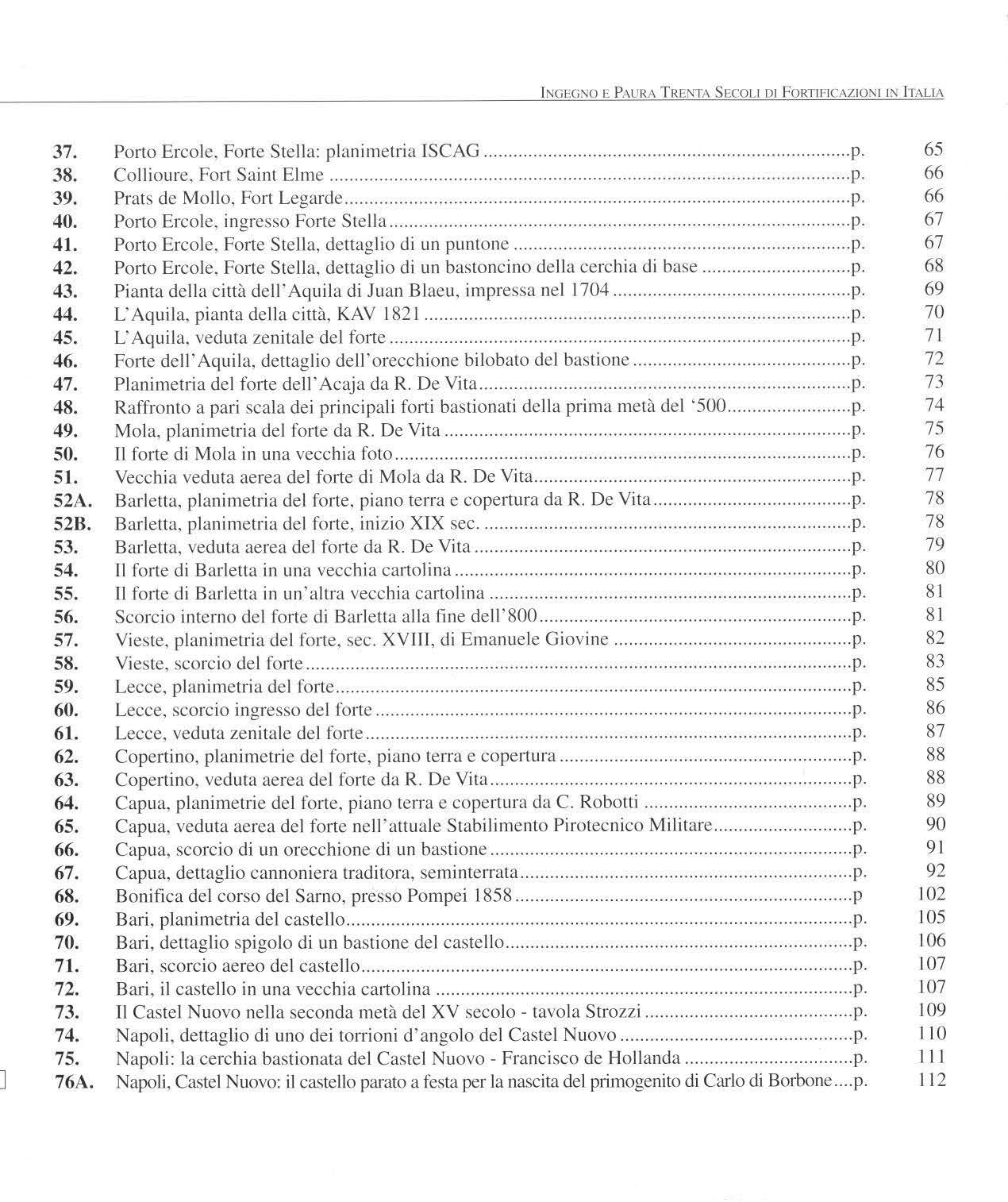

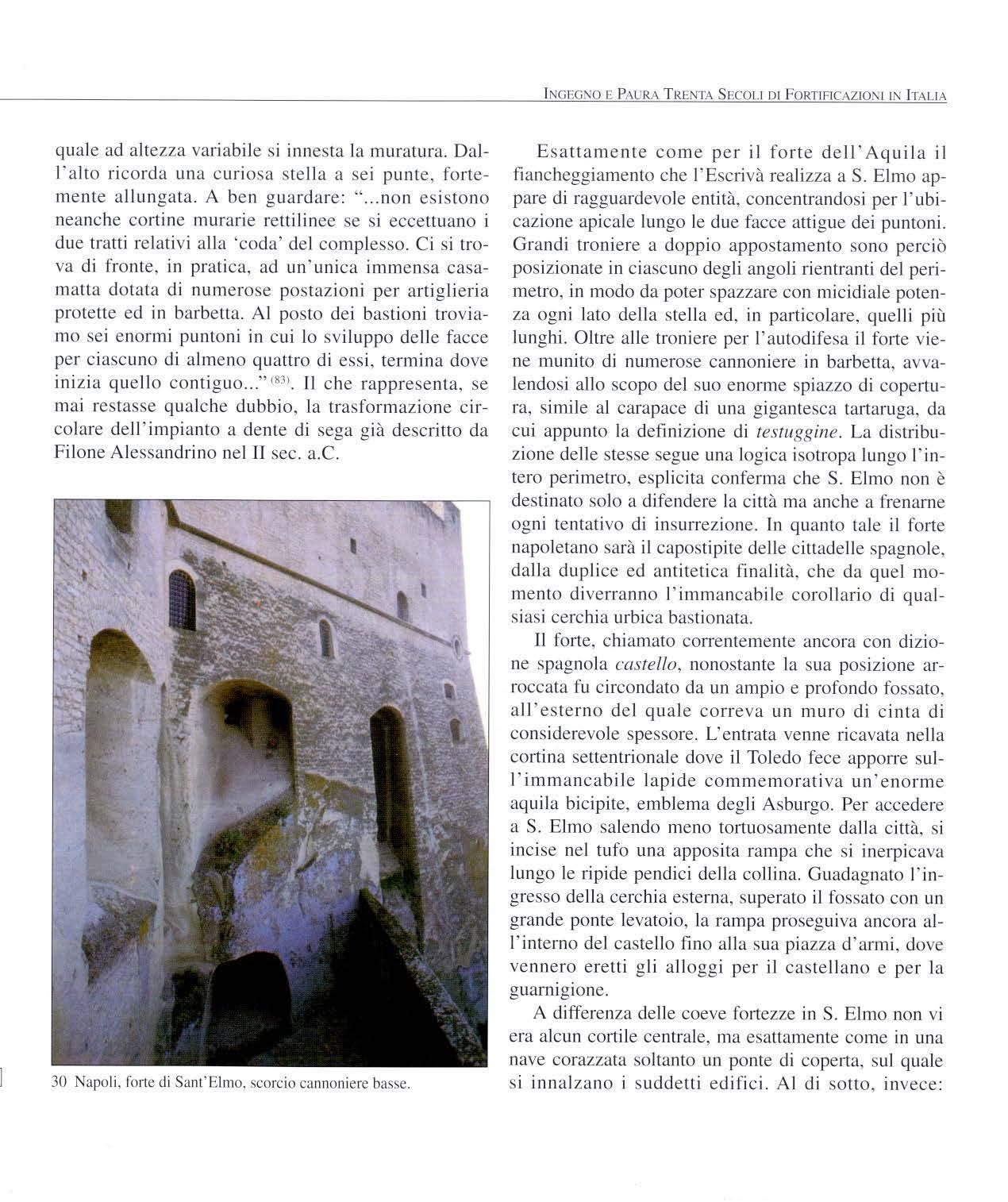

Napoli, forte di Sant'Elmo, scorcio cannoniere basse ............................................................... p.

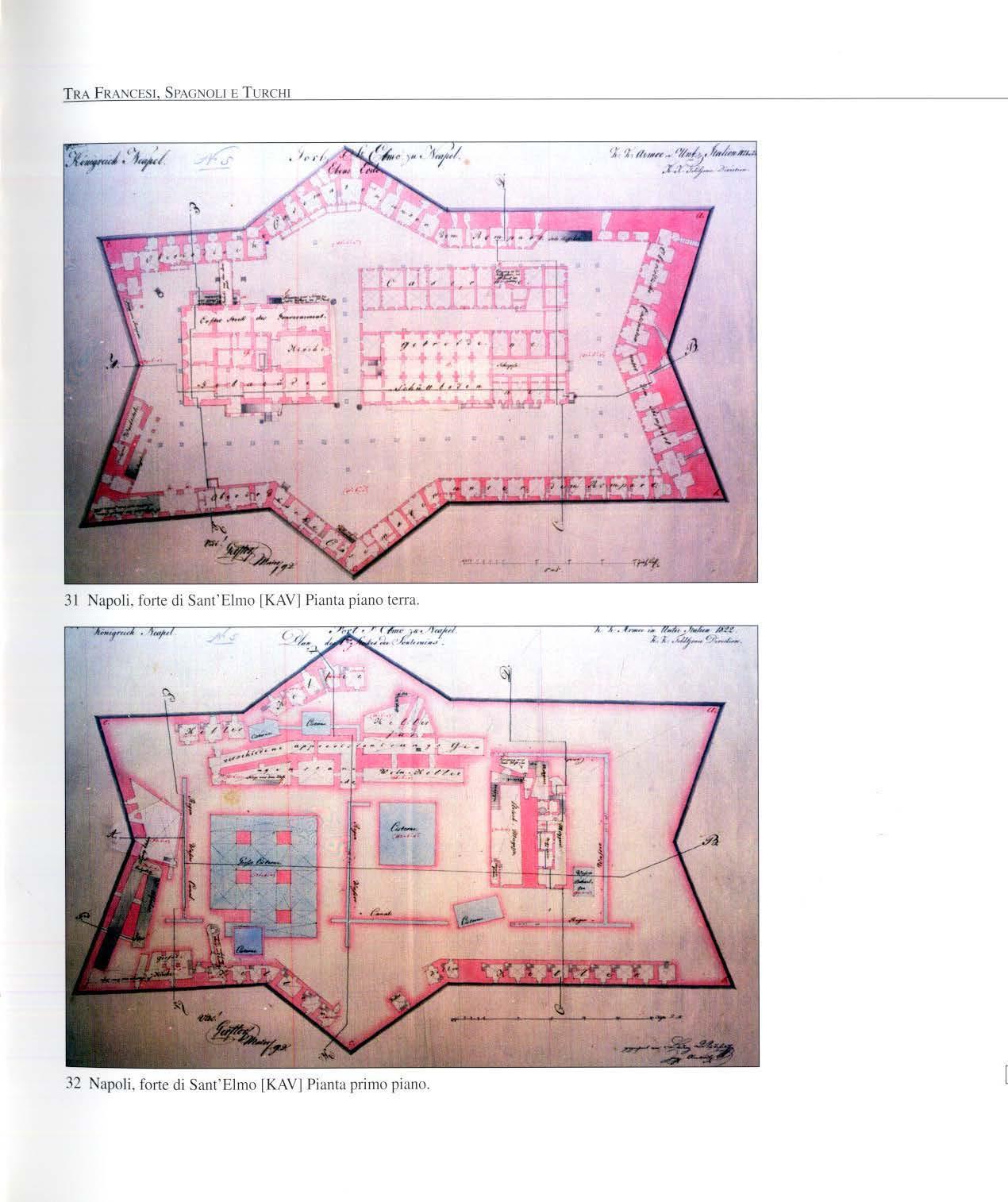

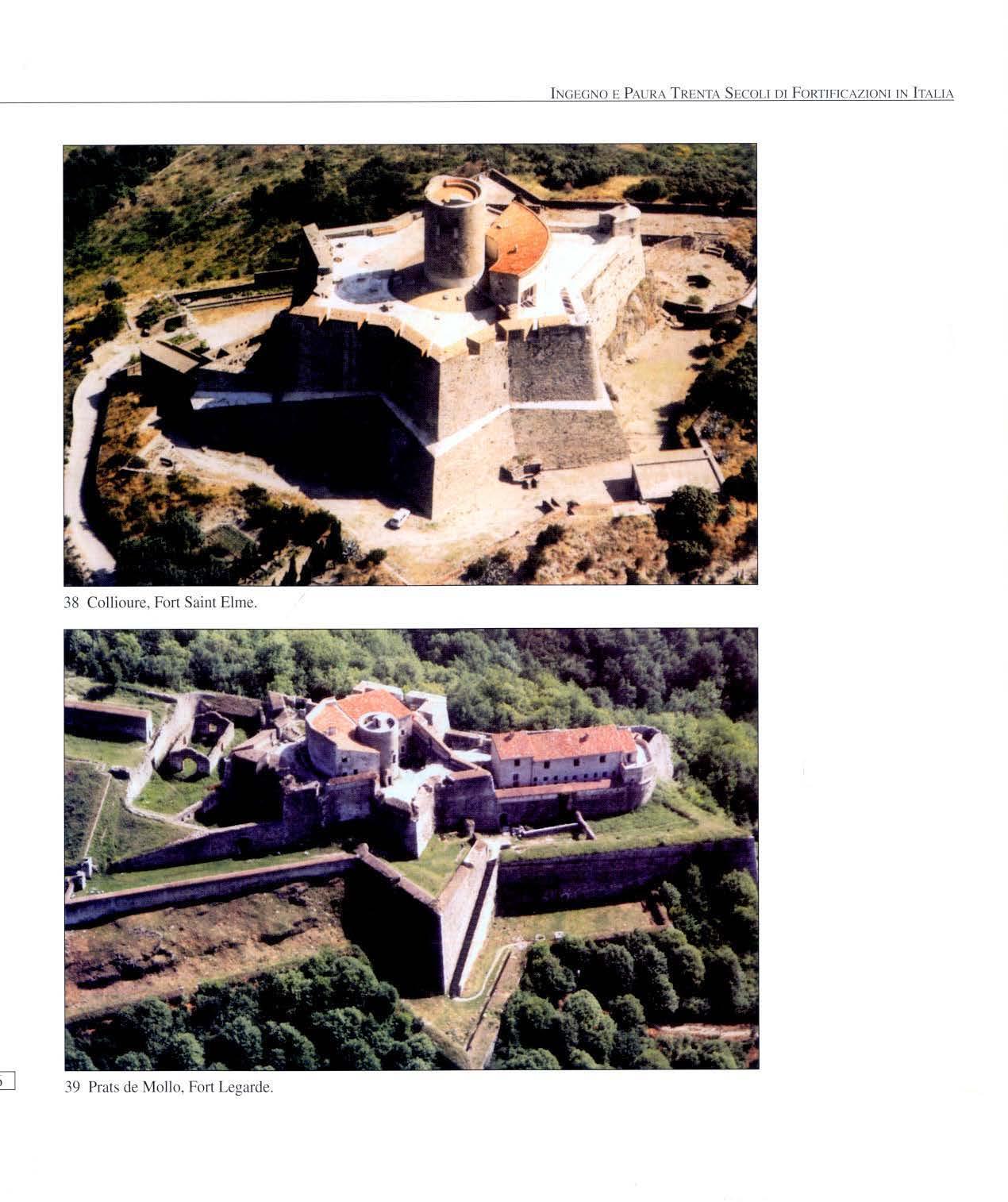

Napoli, forte di Sant'Elmo, KAV, Pianta piano terra ................................................................. p.

Napoli, forte di Sant ' Elmo , KAV, Pianta primo piano ............................................................... p.

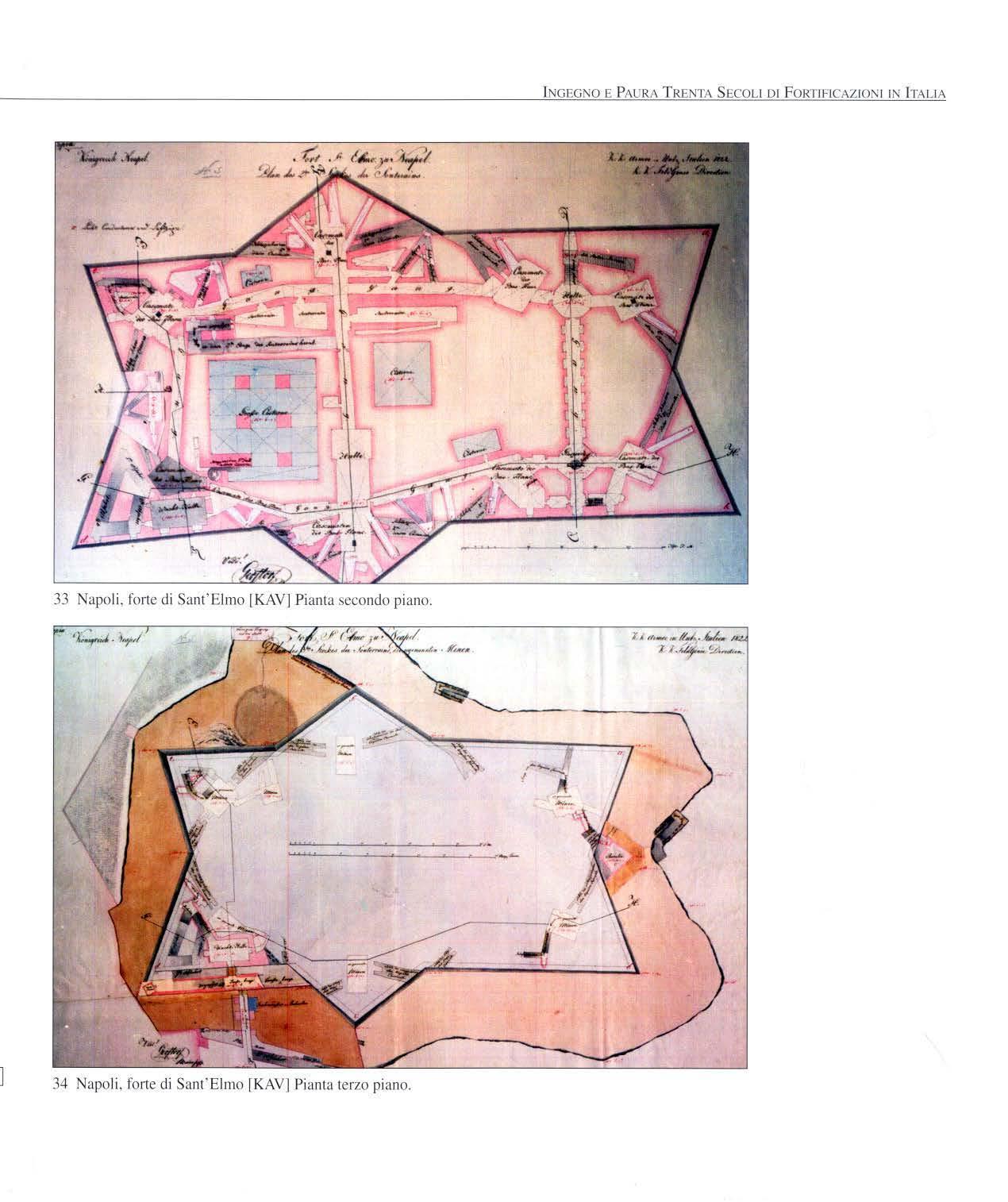

Napoli, forte di Sant'Elmo, KAV, Pianta secondo piano ............................................................ p.

Napoli, forte di Sant'Elmo, KAV, Pi a nta terzo piano ................................................................. p.

Napoli , forte di Sant'Elmo, KAV, Sezìone p.

Napoli, forte di Sant'Elmo, KAV, altra Sezione .................... . .................................................... p.

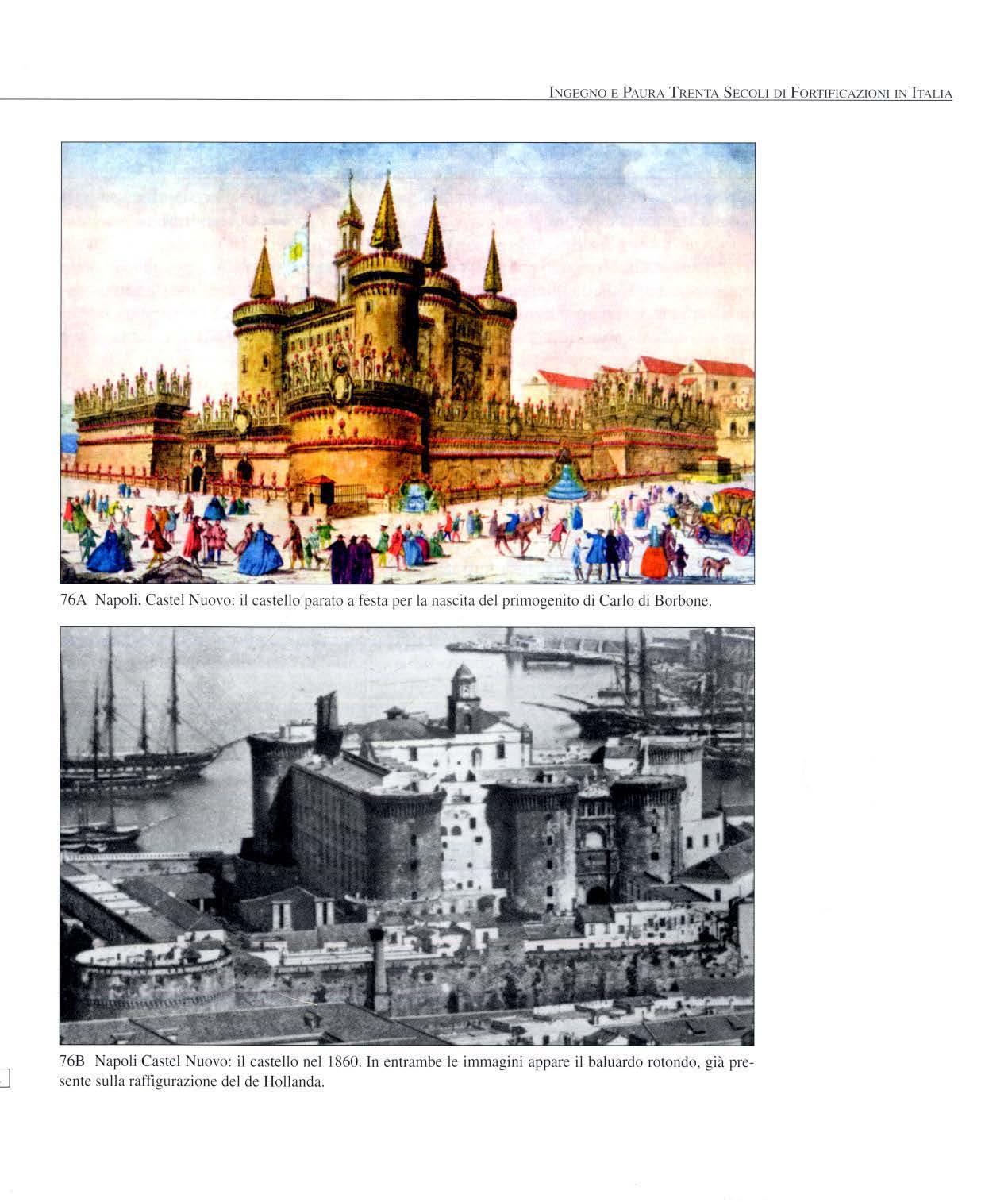

Napoli, Castel Nuovo: il castello nel I 860 ................................................................................. p.

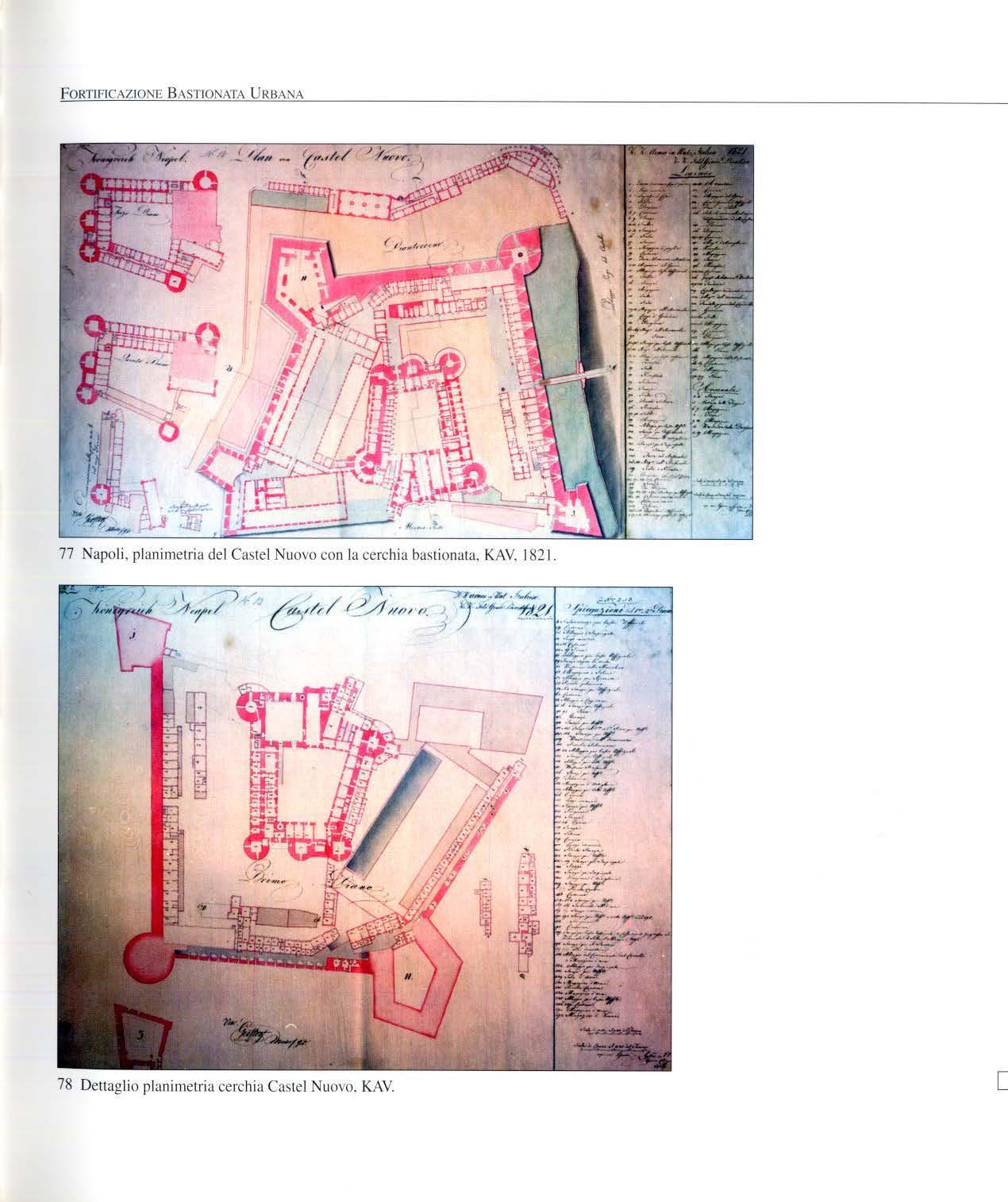

Napoli , planimetria del Castel Nuovo con la cerchia bastionata, KAV, 1821 p.

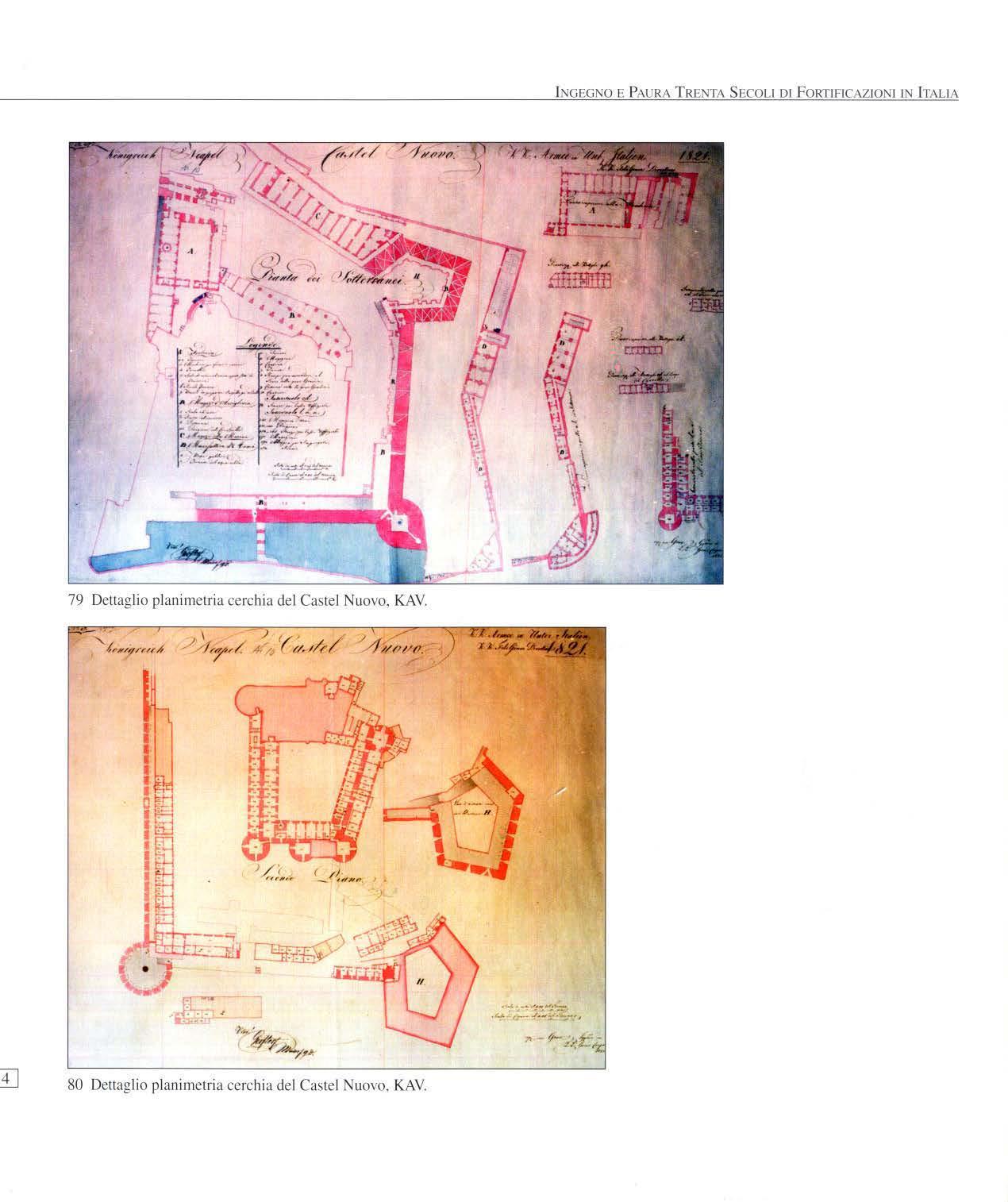

Dettaglio planimetria cerchia Castel Nuovo, KAV p.

Dettaglio planimetria cerchia del Castel Nuovo, KAV .............................................................. p.

Dettaglio planimetria cerchia del Castel Nuovo, KAV .............................................................. p.

Dettaglio planimetria cerchia del Castel Nuovo, KAV .............................................................. p.

Molo angioino, rilievo KAV ....................................................................................................... p.

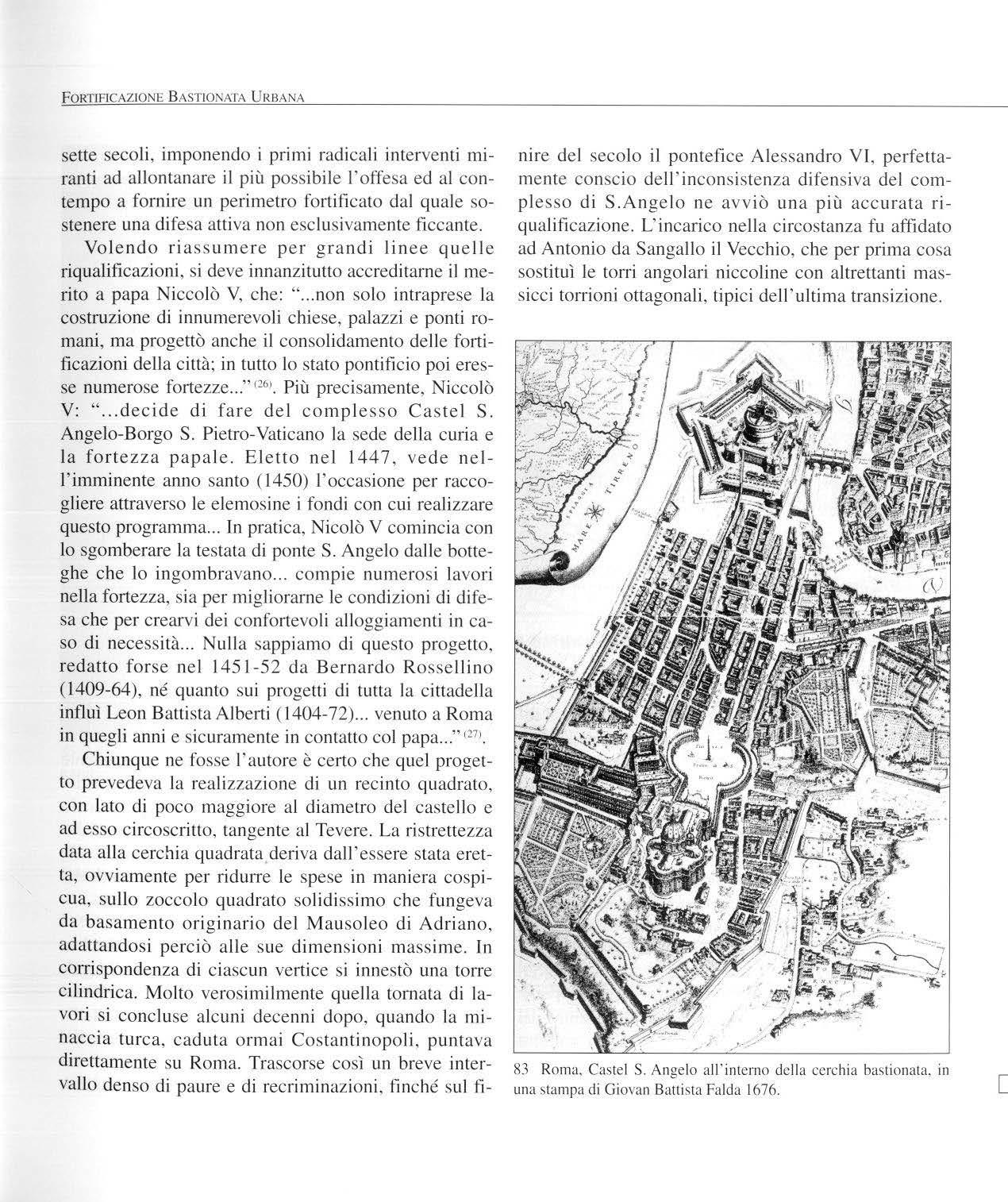

Roma , Castel S. Angelo all'interno della cerchia bastionata, in stampa di Giovan Battista Falda, 1676 ................................................................................................... p.

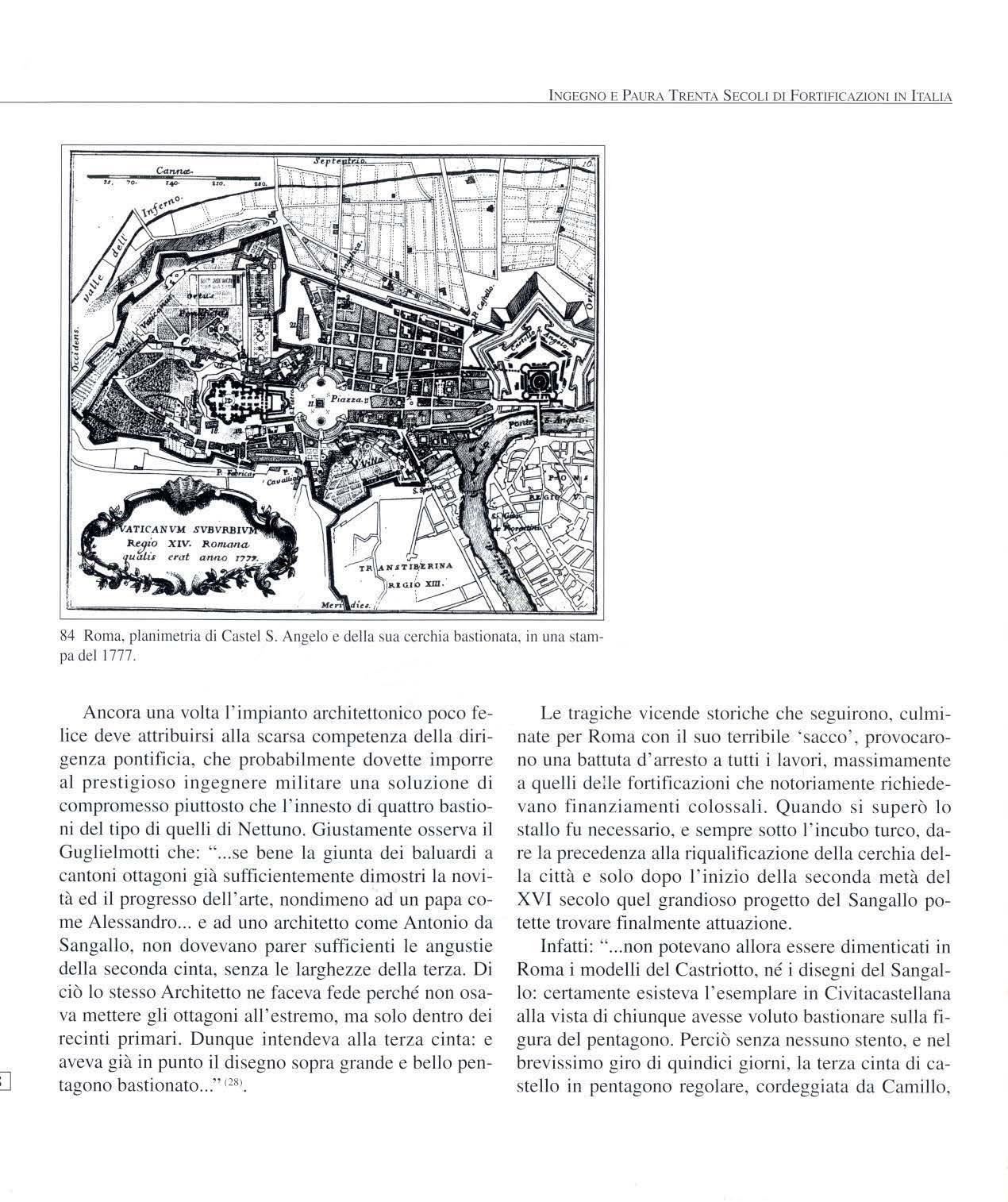

Roma, planimetria di Castel S. Angelo e della sua cerchia bastionata, in una stampa del 1777 ............................................................................................................... p.

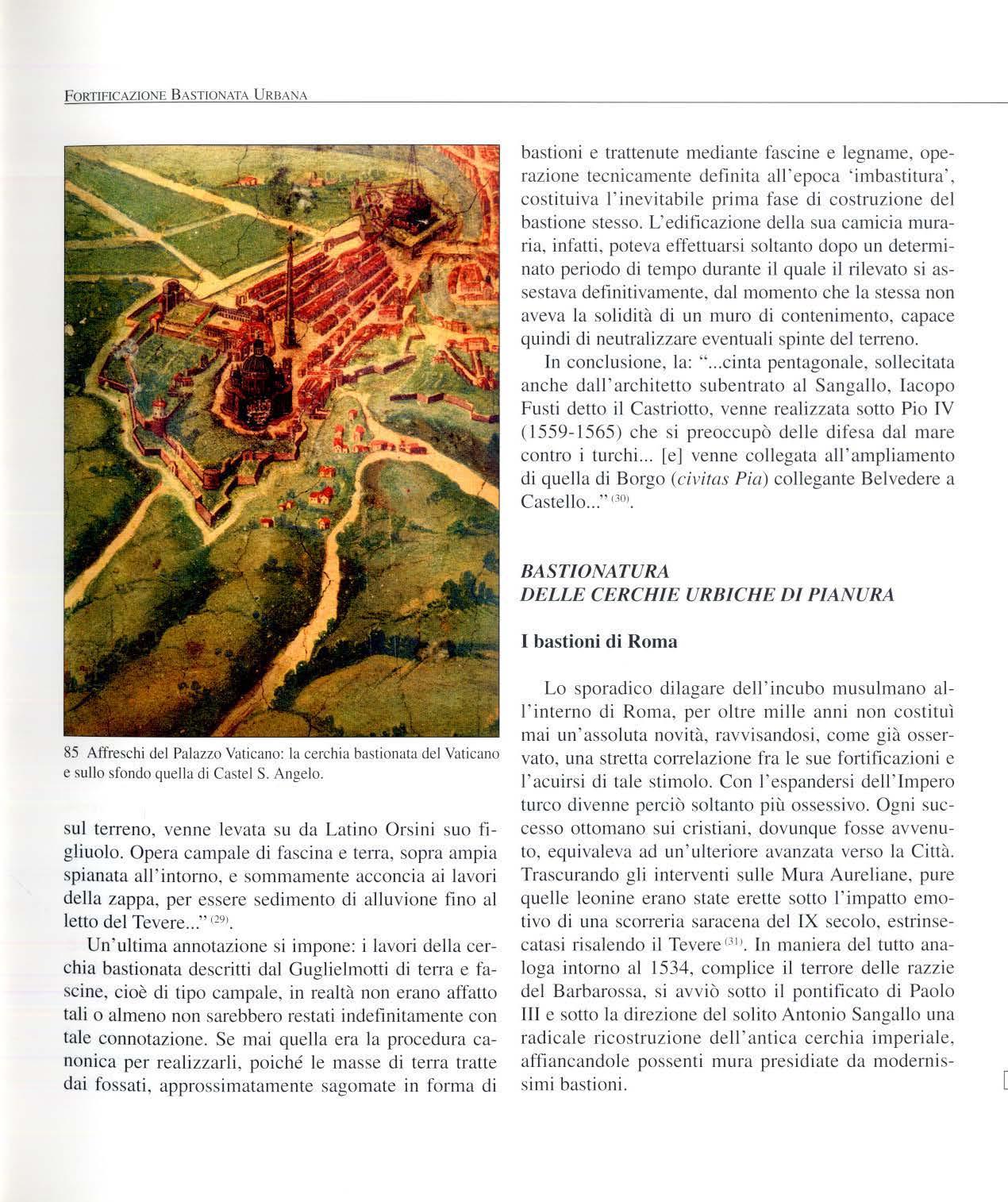

Affreschi del Palazzo Vaticano: la cerchia bastionata del Vaticano e sullo sfondo

quella di Castel S. Angelo .......................................................................................................... p.

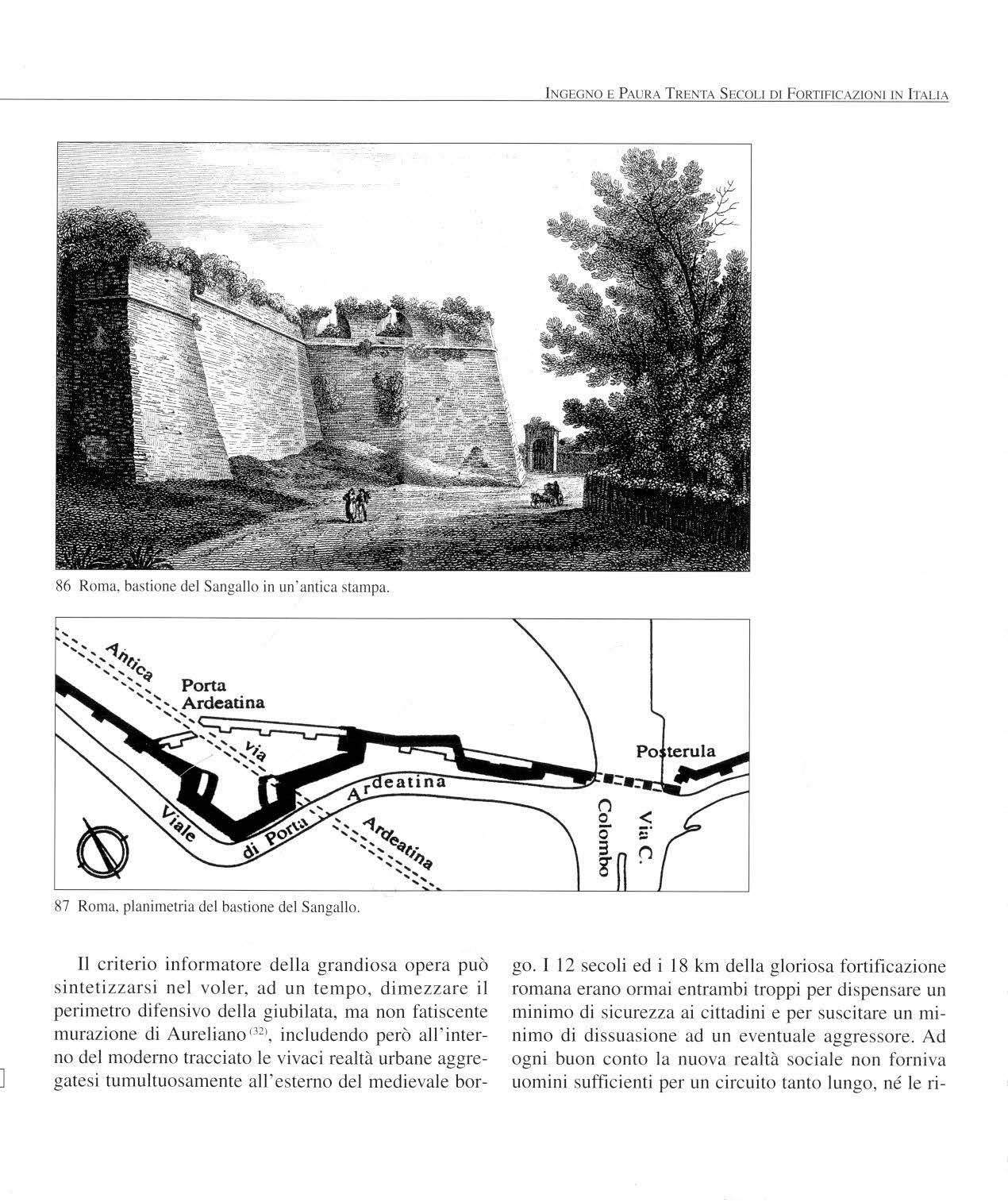

Roma, bastione del Sangallo in un'antica srampa p.

Roma, planimetria del bastione del Sangallo p.

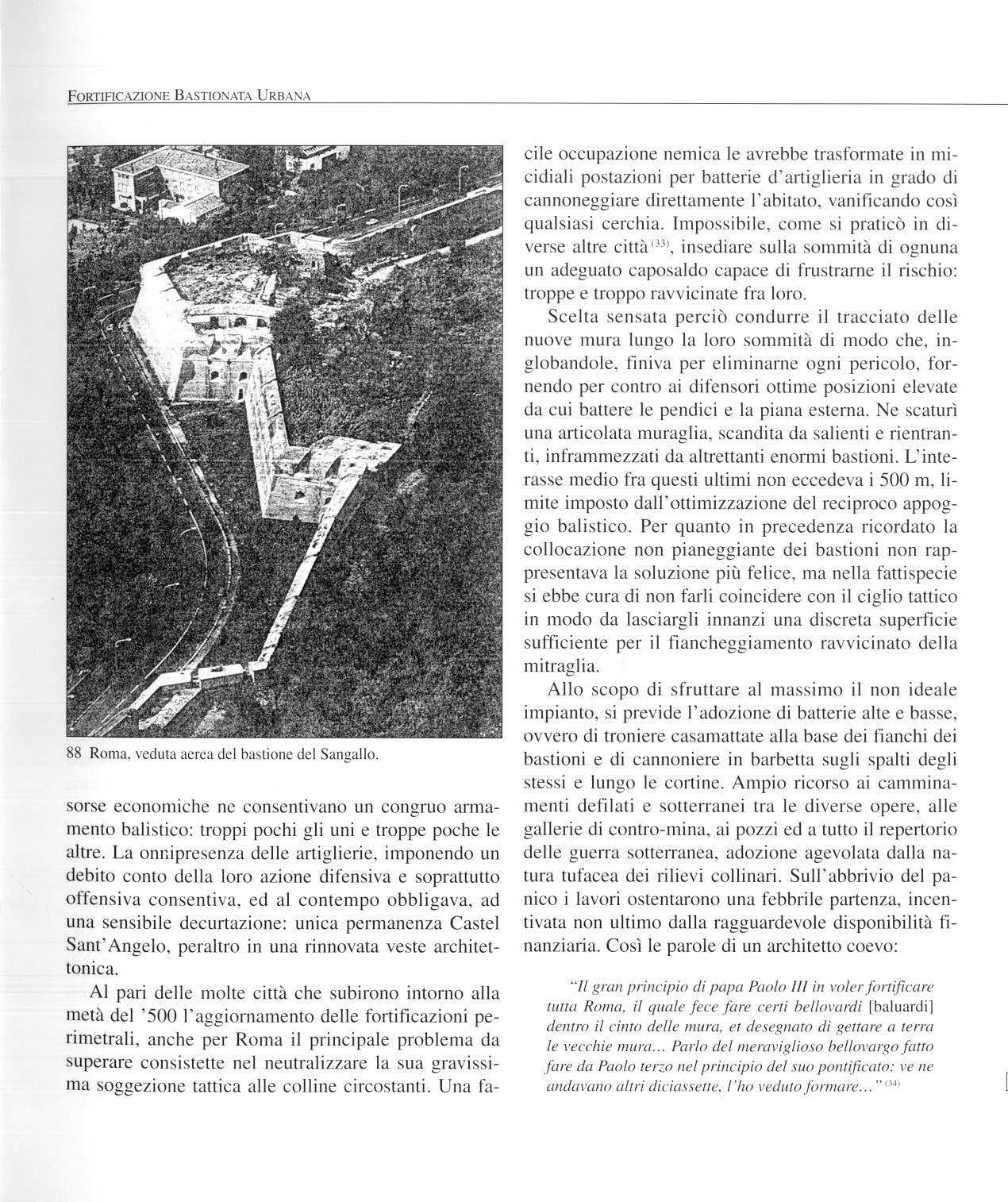

Roma, veduta aerea del bastione del Sangallo ........................................................................... p.

Roma: dettaglio bastione presso Porta Pertusa p.

Roma, un ' antica stampa di Porta Pertusa p.

Roma, pianta delle mura gianicolensi del 1777 p.

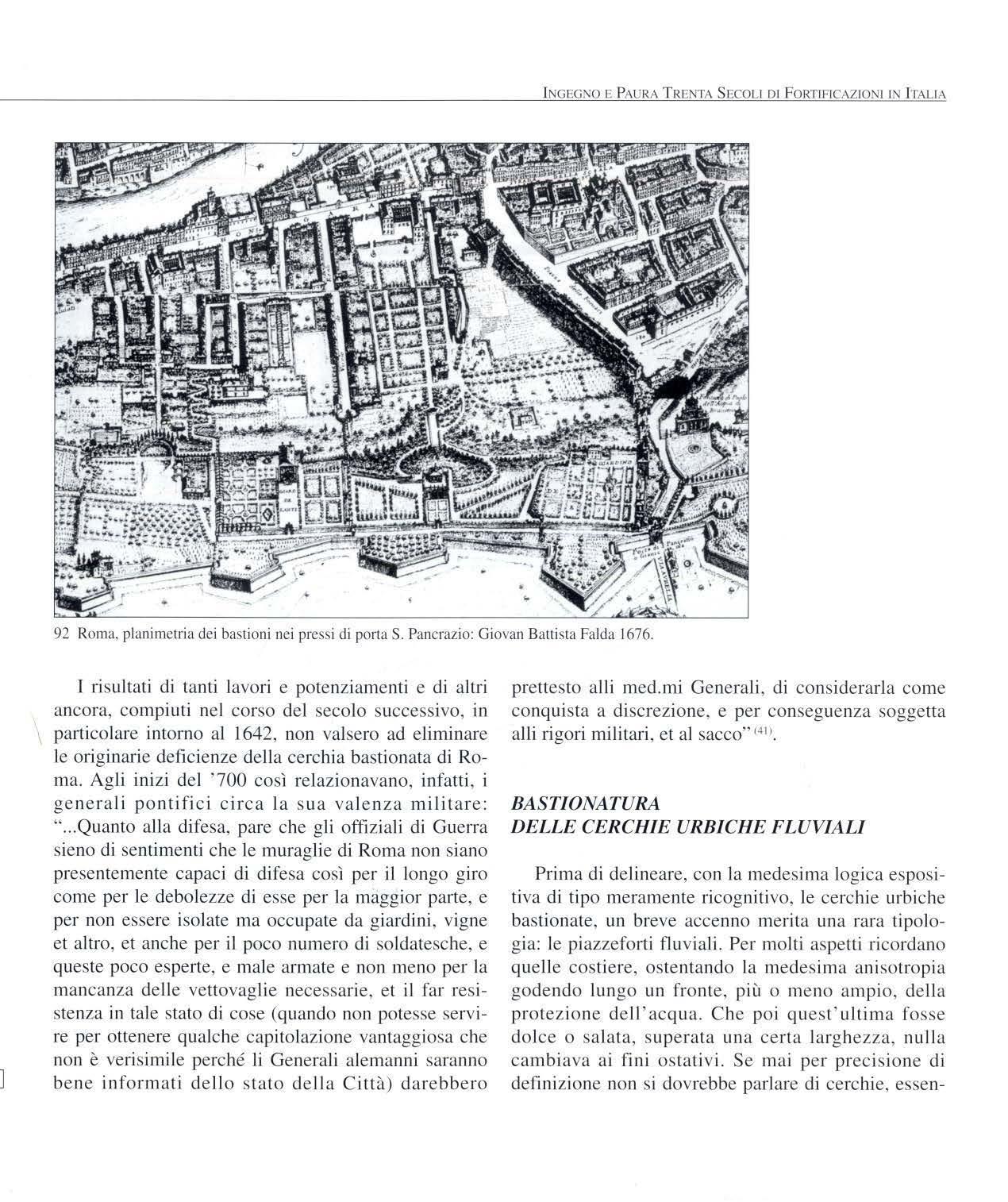

Roma, planimetria dei bastioni nei pressi di porta S. Pancrazio: Giovan Battista Falda, 1676 p.

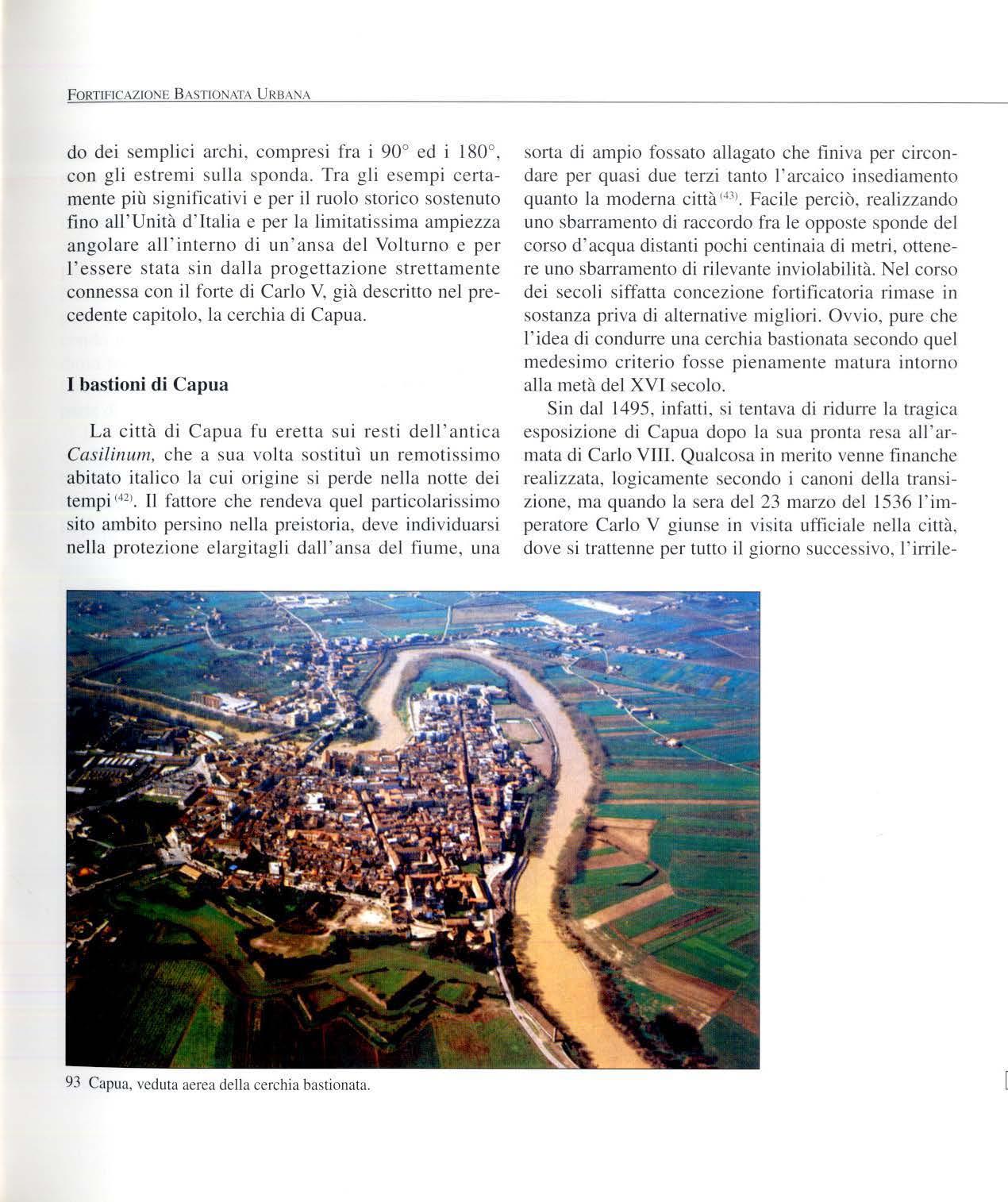

Capua, veduta aerea della cerchia bastionata ............................................................................. p.

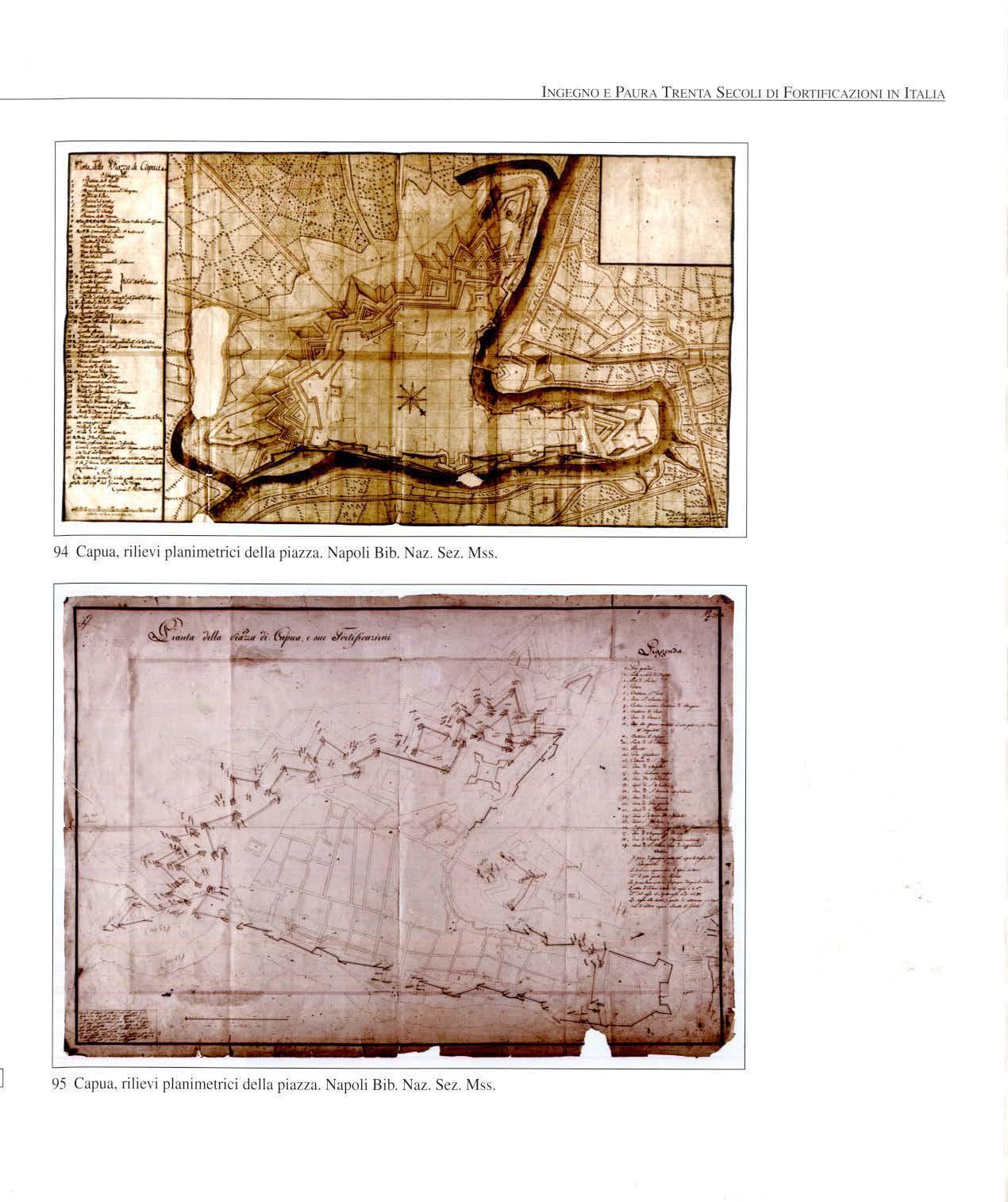

Capua, rilievi planimetrici della piazza p.

Capua, rilievi planimetrici della piazza ...................................................................................... p.

Capua, rilievi planimetrici della piazza ...................................................................................... p.

Capua, rilievi planimetrici della piazza ...................................................................................... p.

Capua , il ponte di Porta Napoli .................................................................................................. p.

Capua, veduta laterale del ponte di Porta Napoli sul fossato ..................................................... p.

Capua , cannone su affusto da difesa sec. XIX ........................................................................... p.

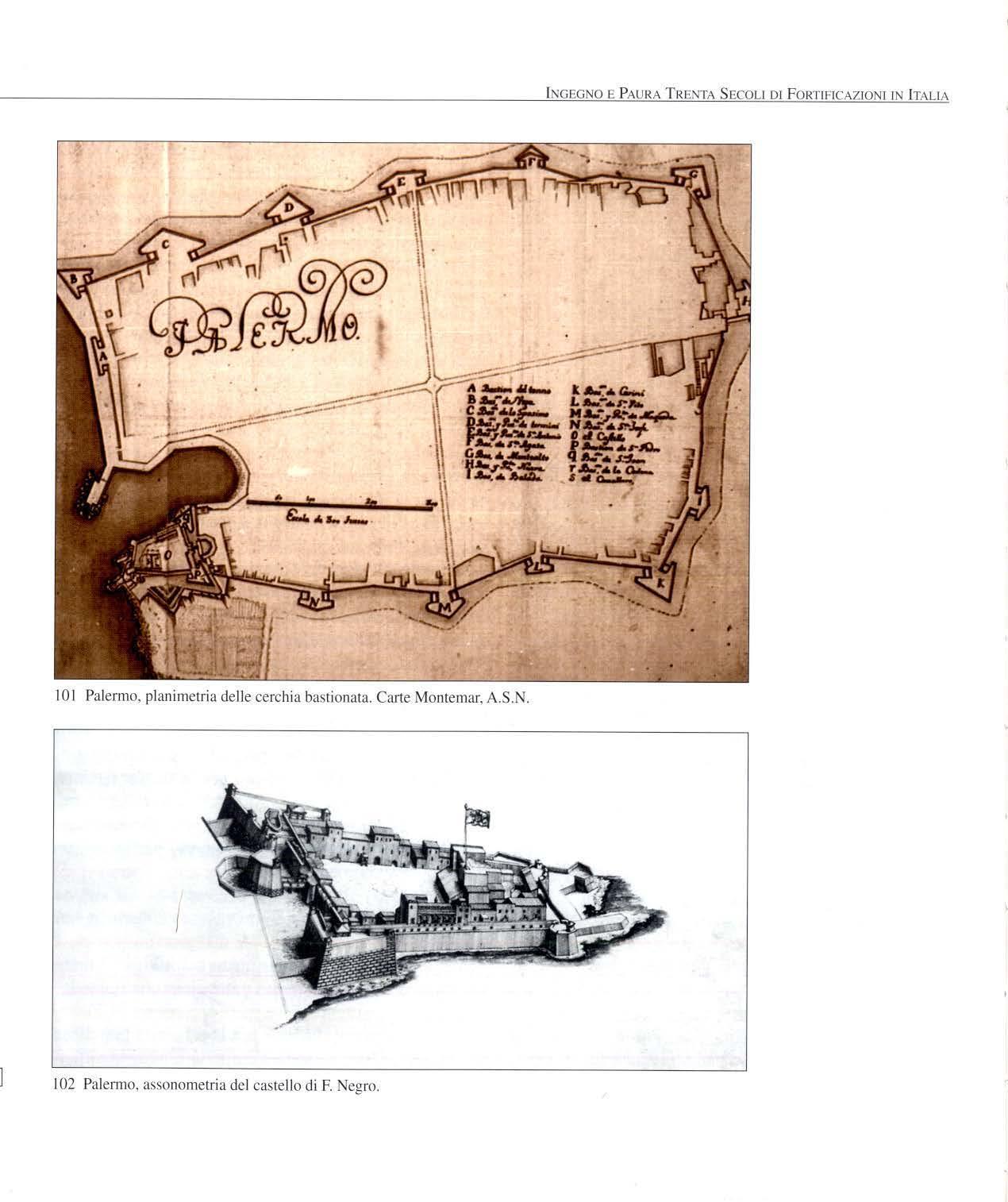

Palermo, planimetria della cerchia bastionata. Carte Montemar, A.S.N .................................... p.

Palermo, assonometria del castello di F. Negro ......................................................................... p.

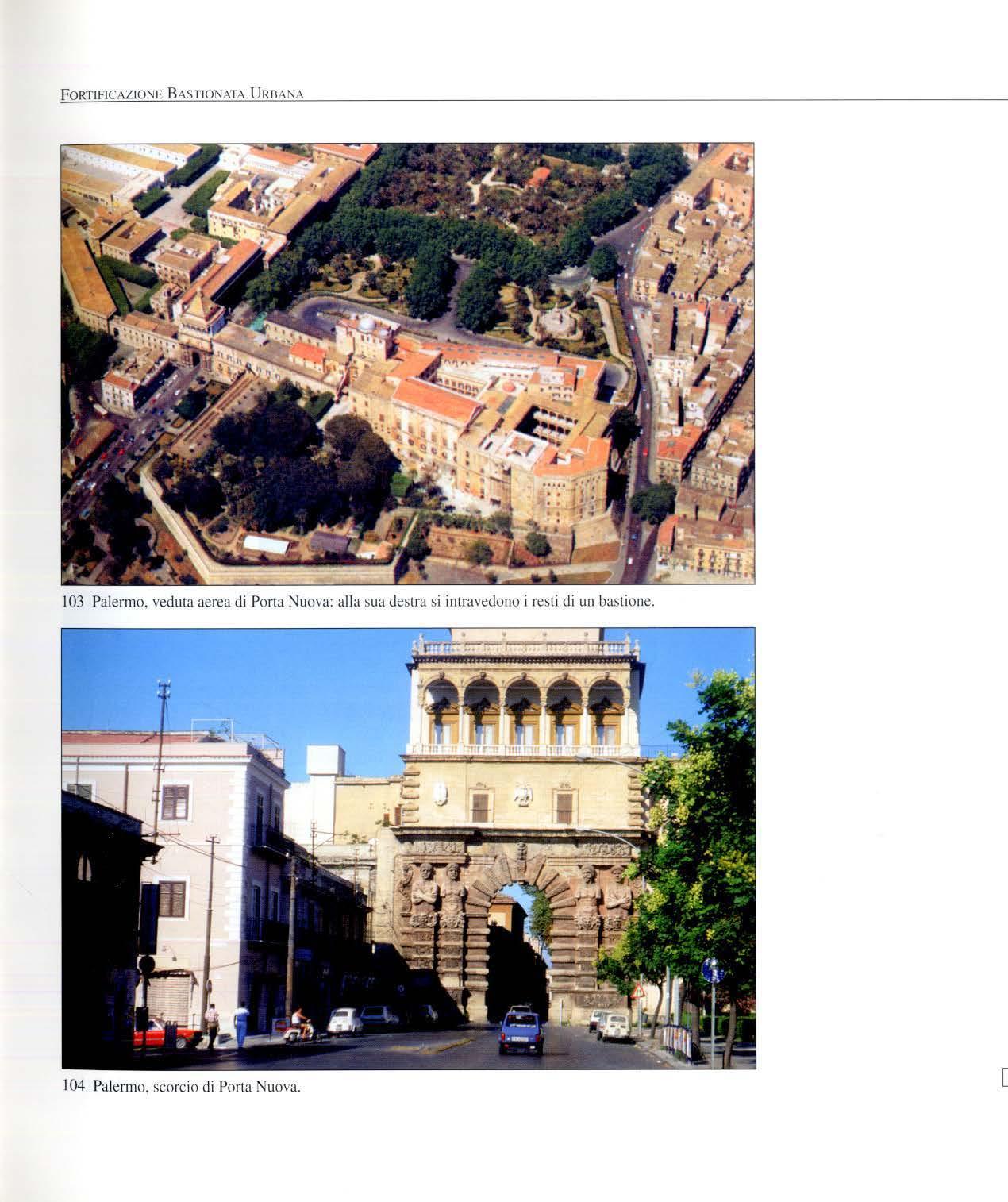

Palermo, veduta aerea di Porta Nuova ....................................................................................... p.

Palermo , scorcio di Porta Nuova ................................................................................................ p.

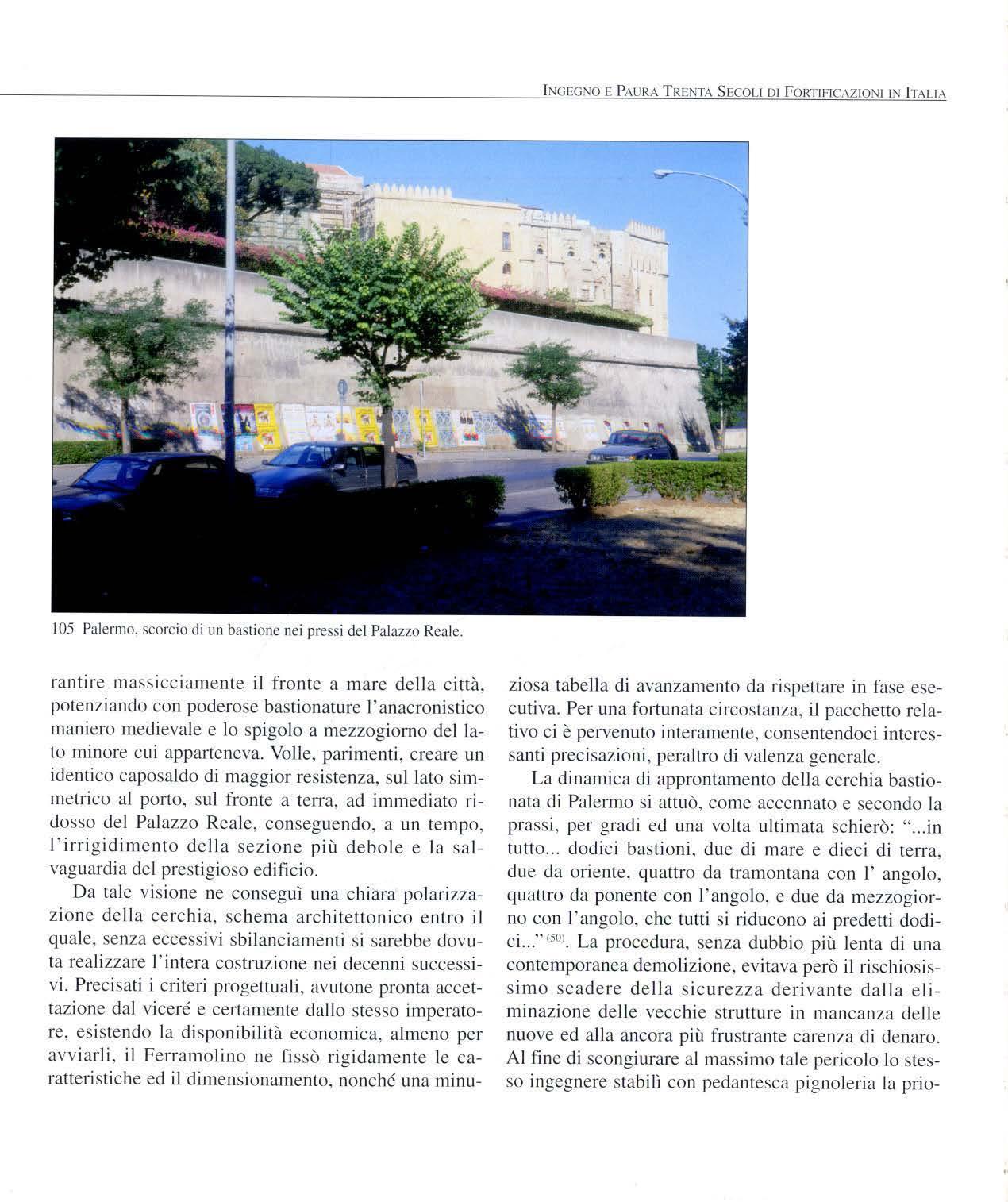

Palermo, scorcio di un bastione nei pressi del Palazzo Reale .................................................... p.

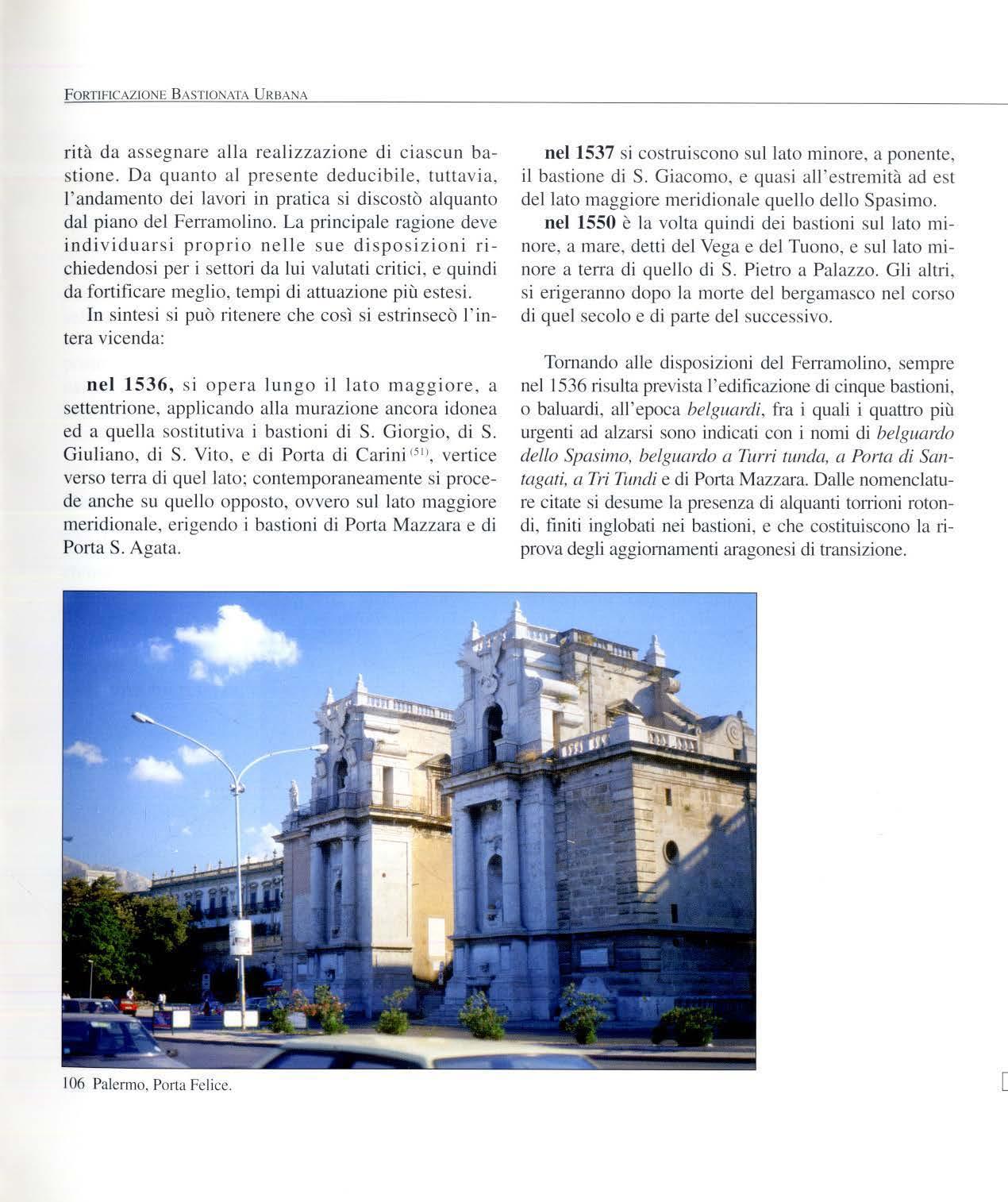

Palermo , Porta Felice .................. ........................ . ... . ...... ............................................................ p.

Palermo, Porta Garibaldi .................................................. .............................. . ............... ............ p.

Palermo, un bastione trasformato in civile abitazione p.

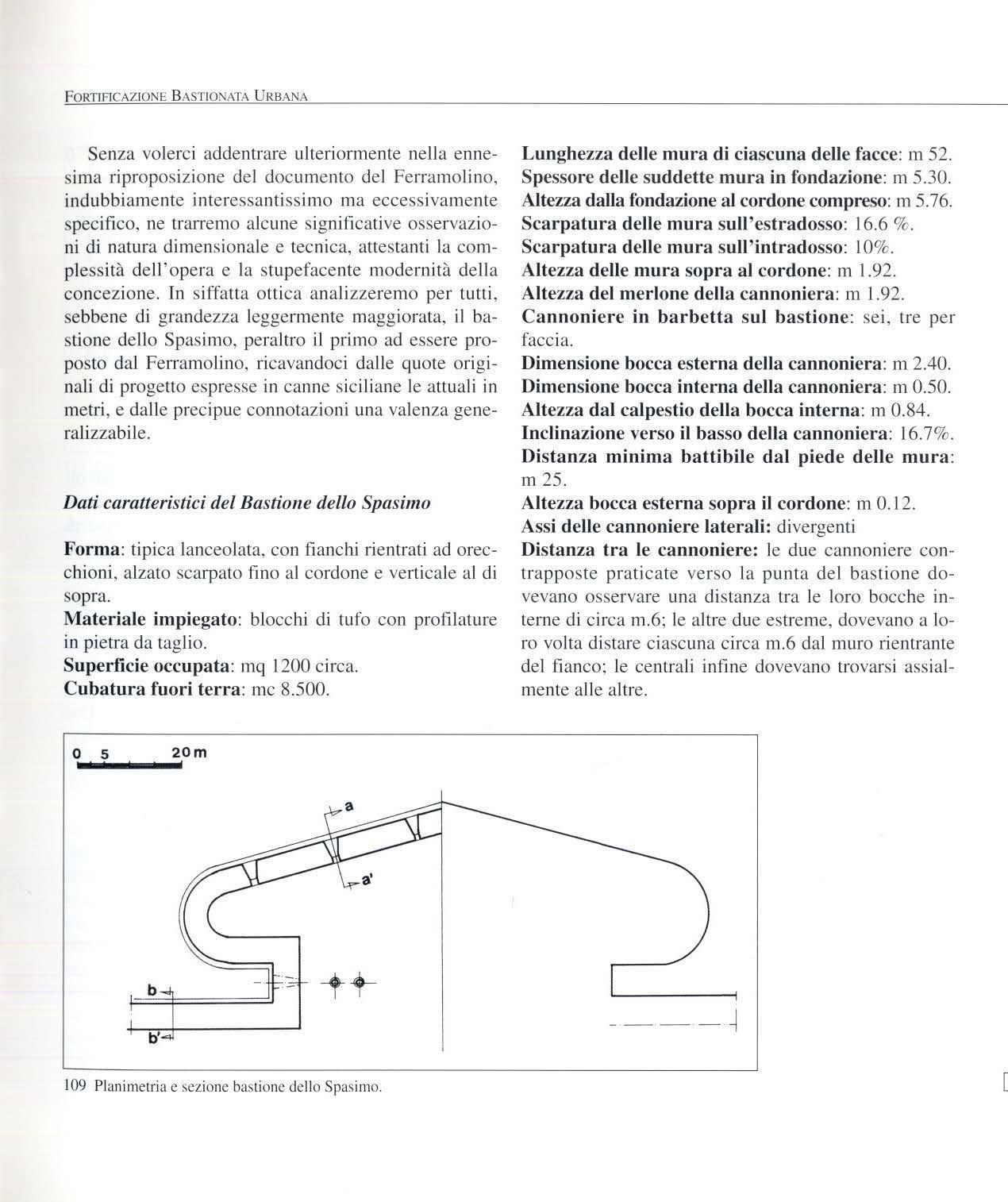

Planimetria e sezione bastione dello Spasimo ............................................................................ p.

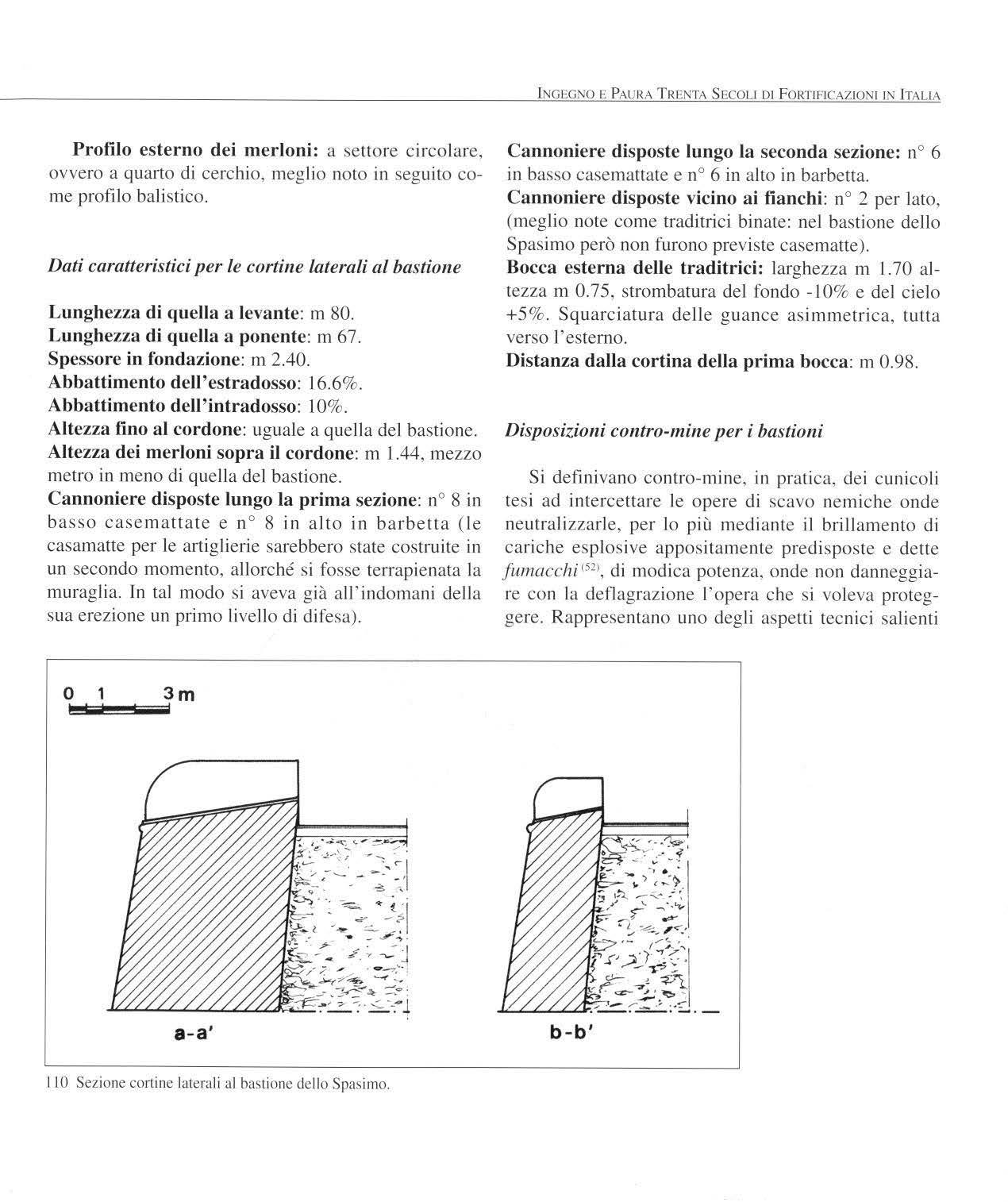

Sezione cortine laterali al bastione dello Spasimo p.

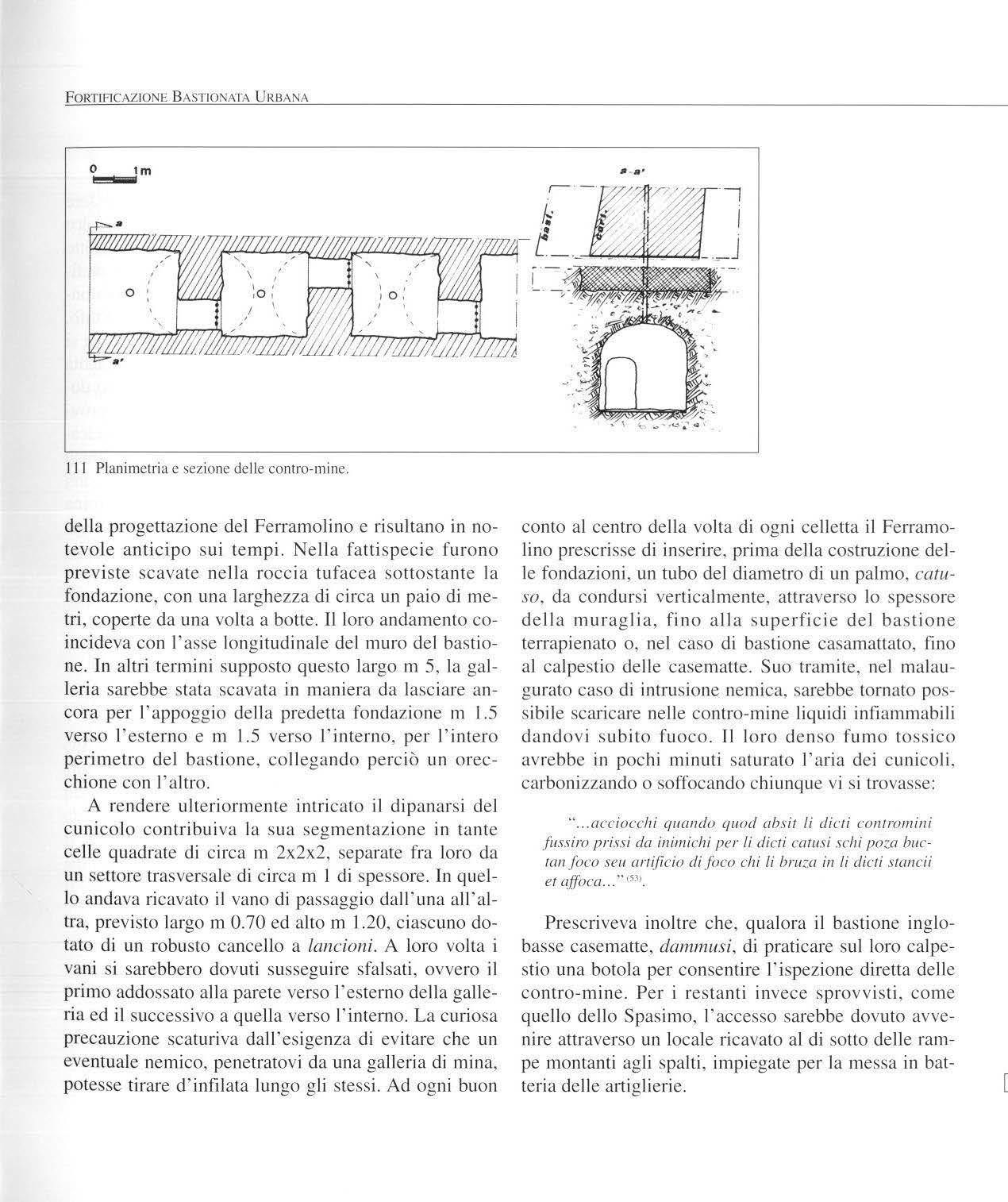

Planimetria e sezione delle contro-mine p.

Pianta e sezione delle cannoniere p.

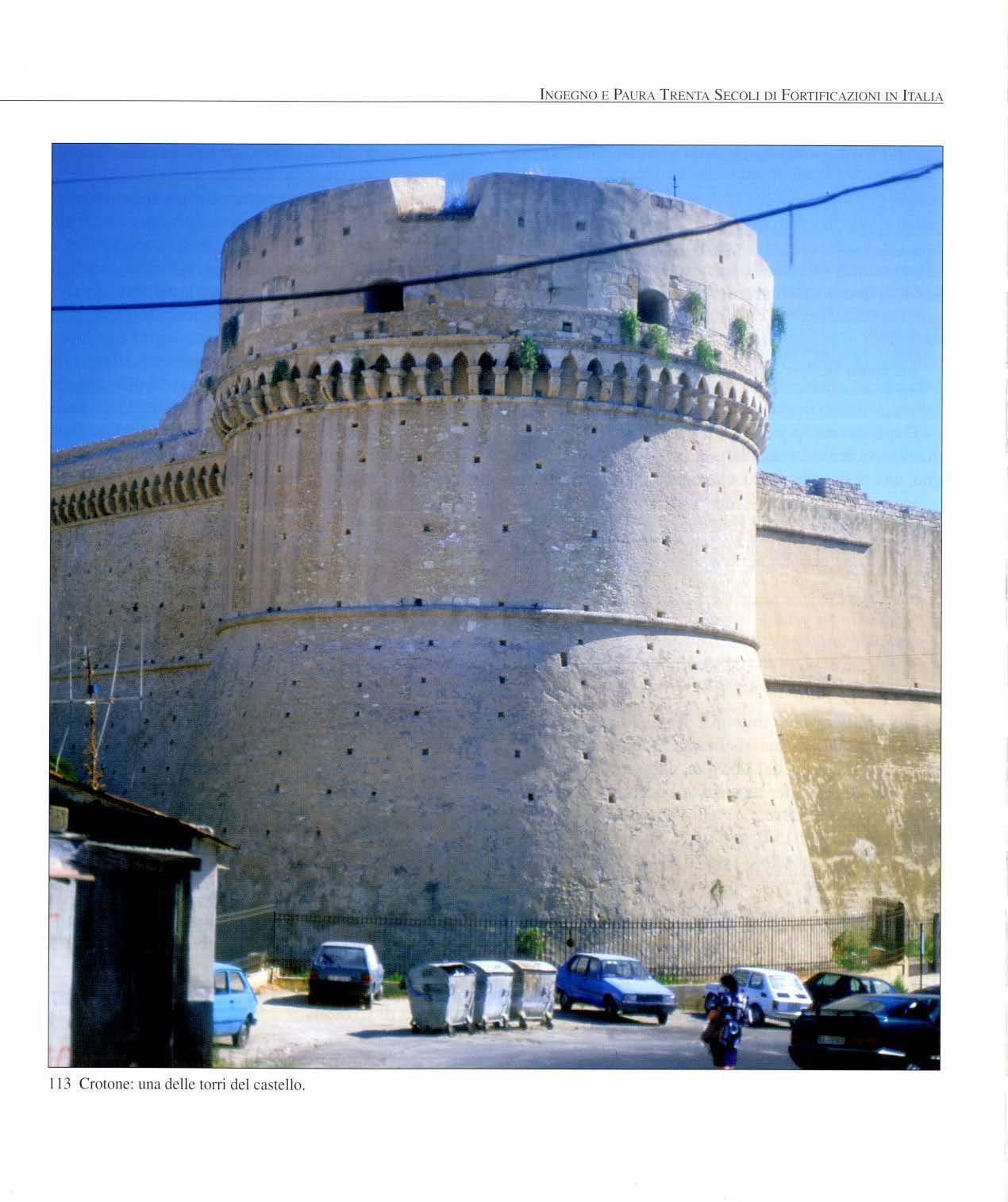

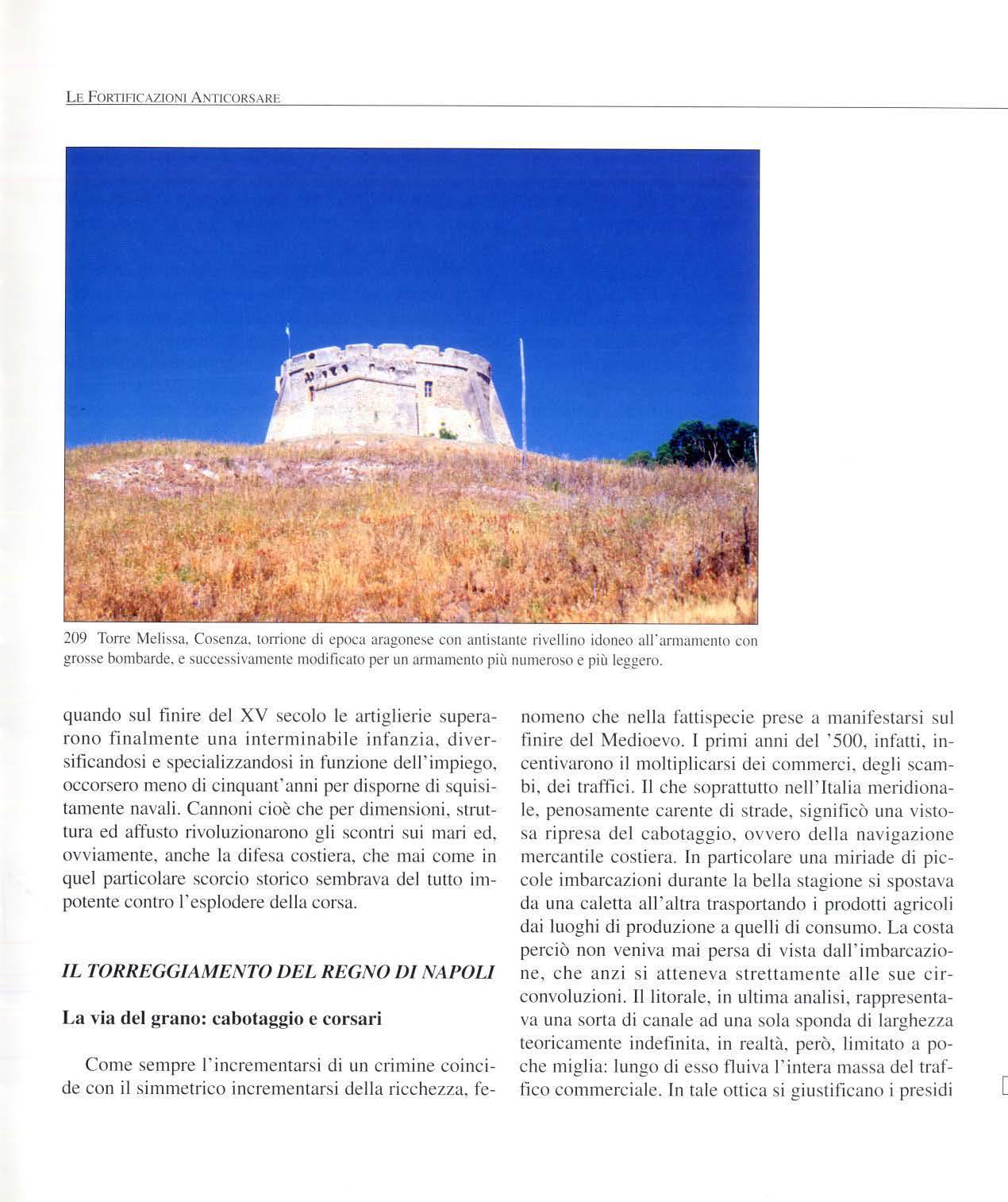

Crotone: una delle torri del castello p.

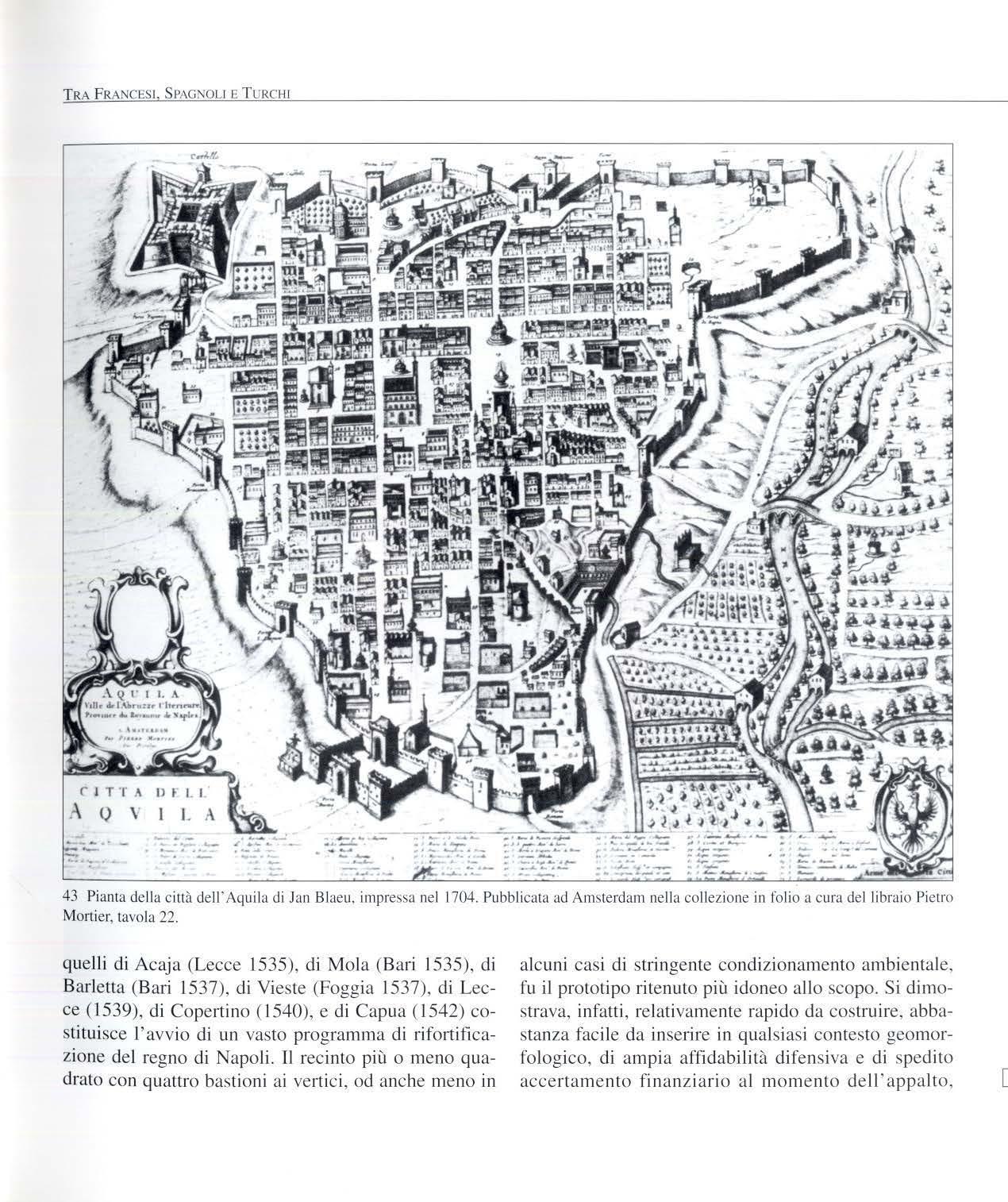

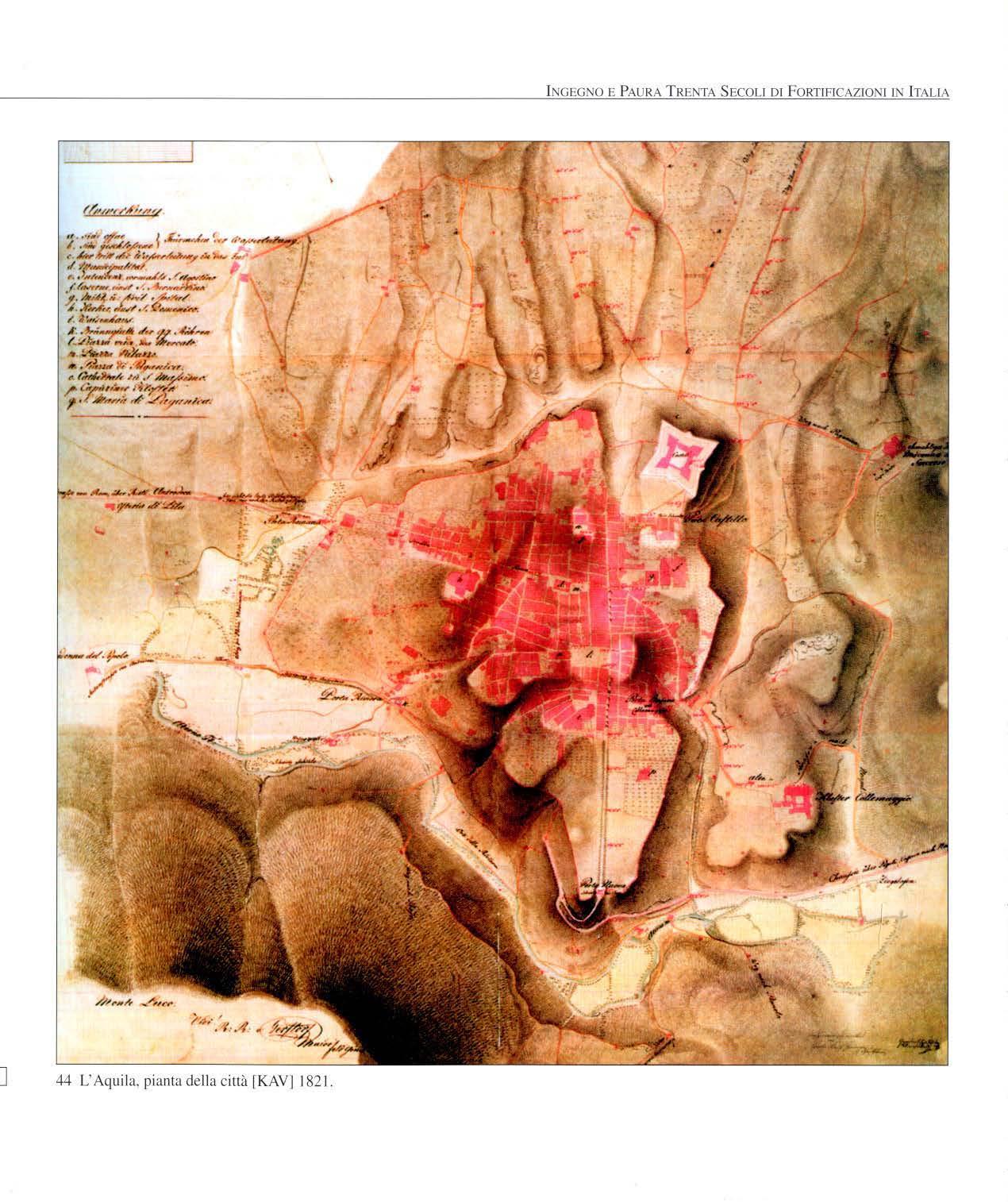

plan im etri a de ll a piazza, autore ignoto sec . XV

rilievo del 1807 della piazza

di barca corallina

torre dell'Esperò ...........................................................................................................

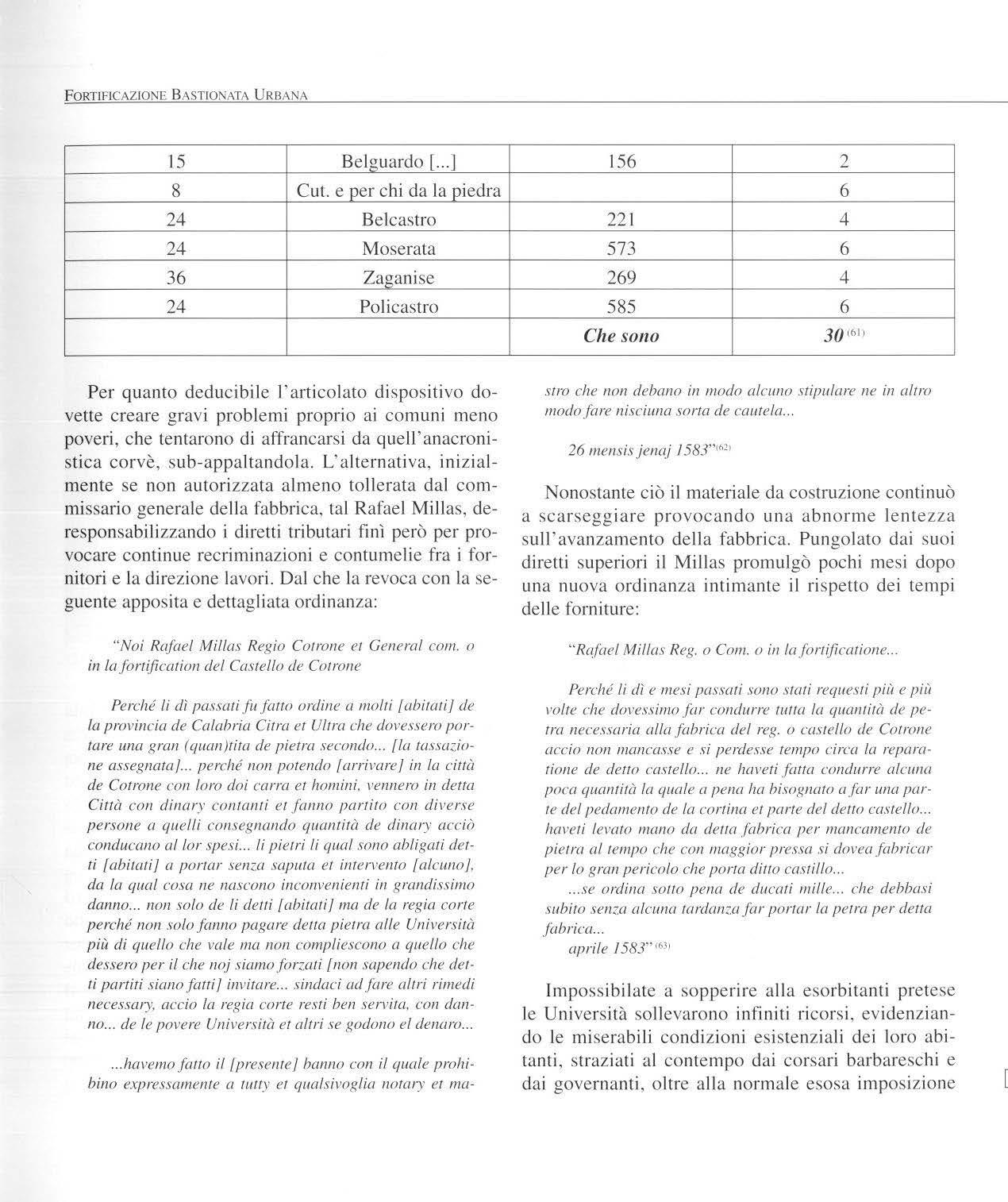

ved uta zen itale : nel cerchio la torre dell' Esperò

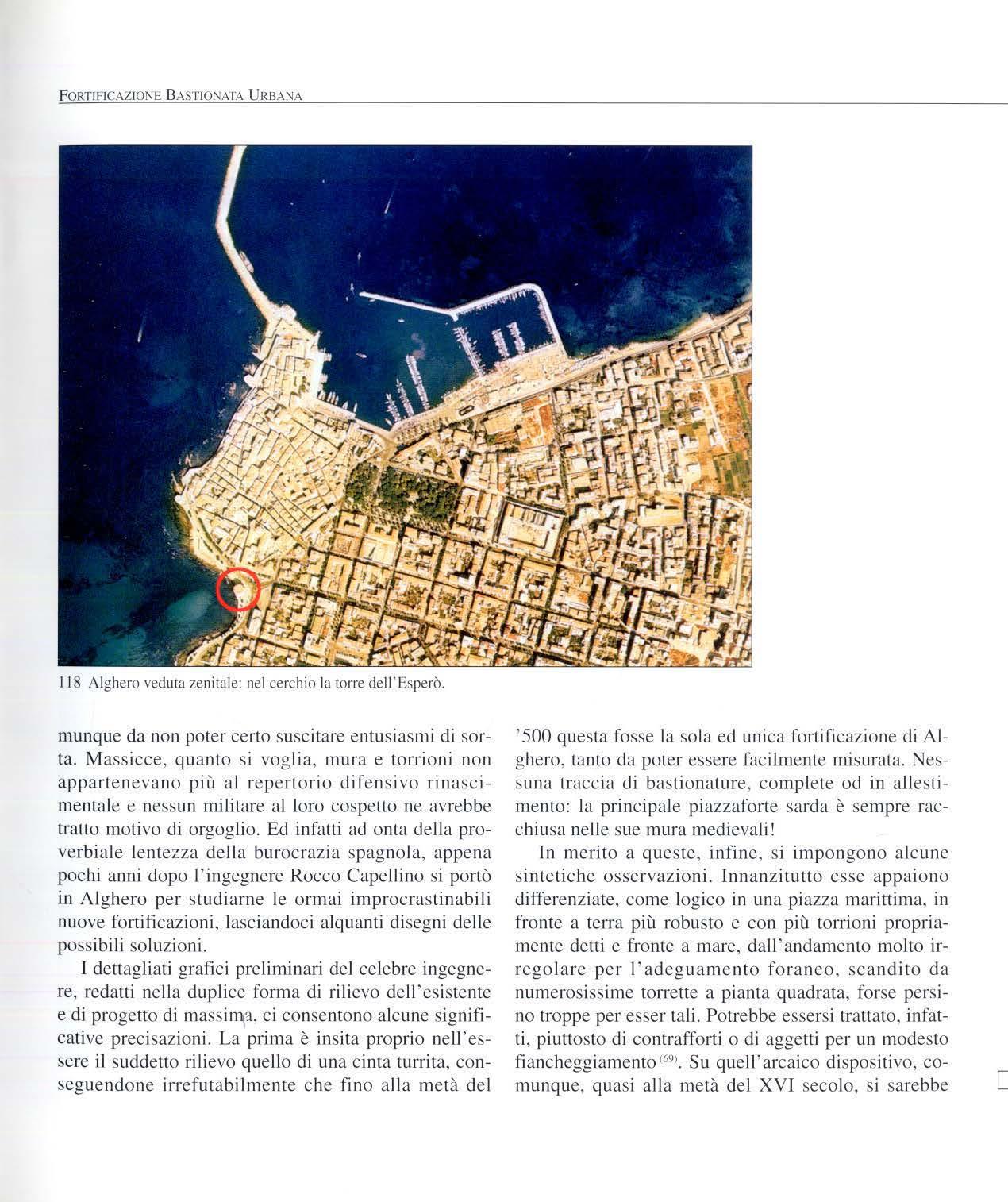

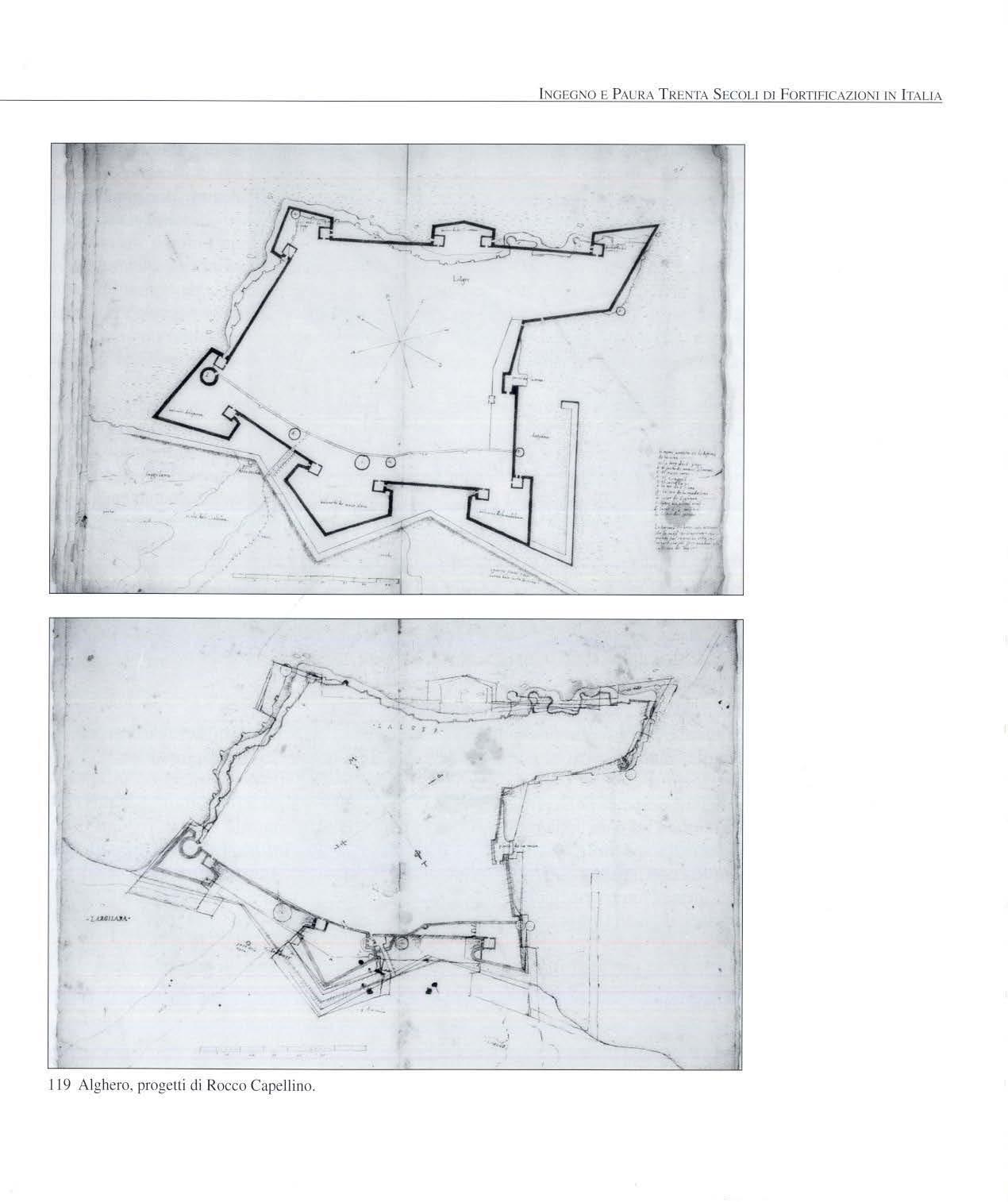

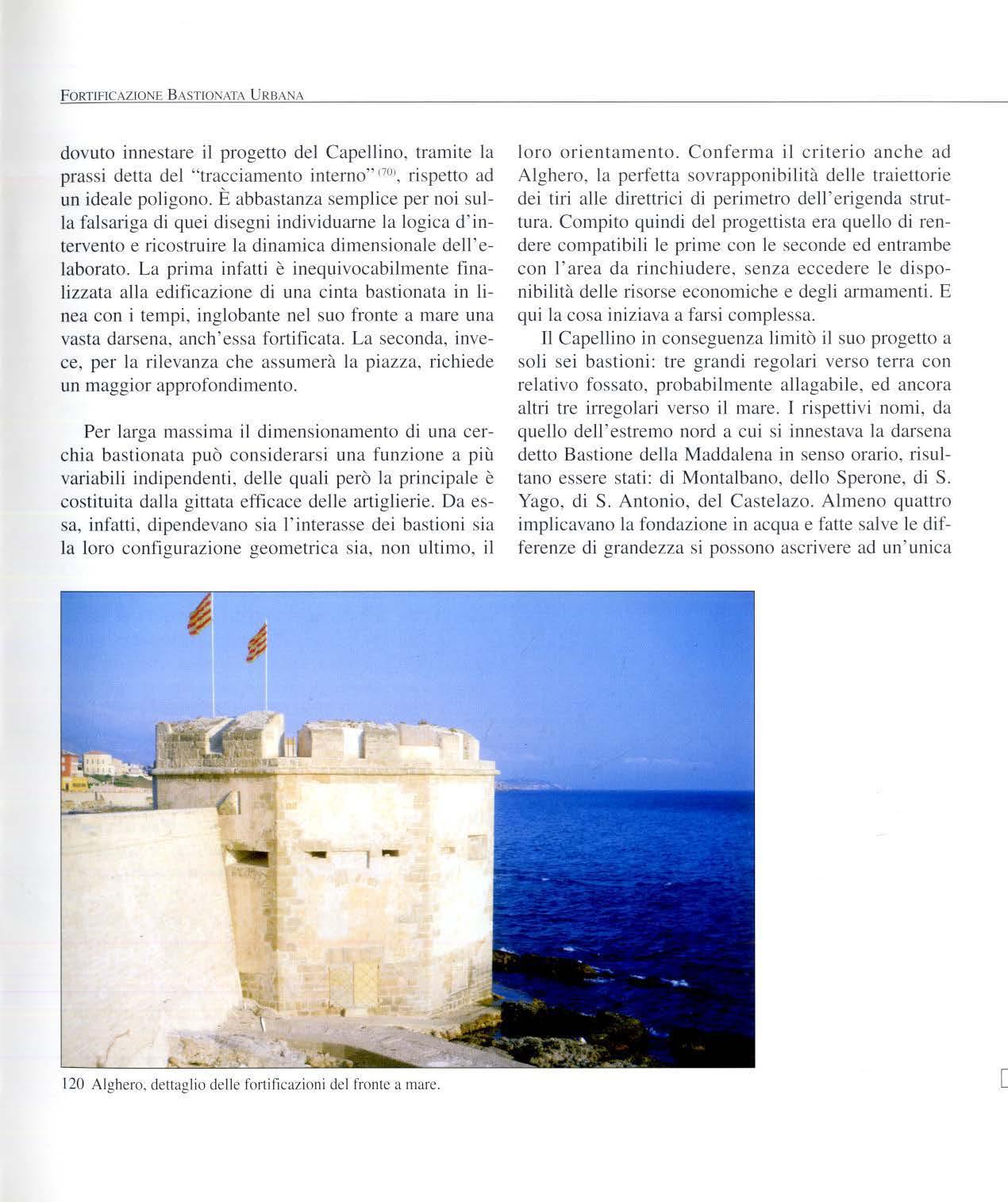

l ghero, progetti di R occo Capell in o

dettaglio delle fortificazioni del fronte a mare

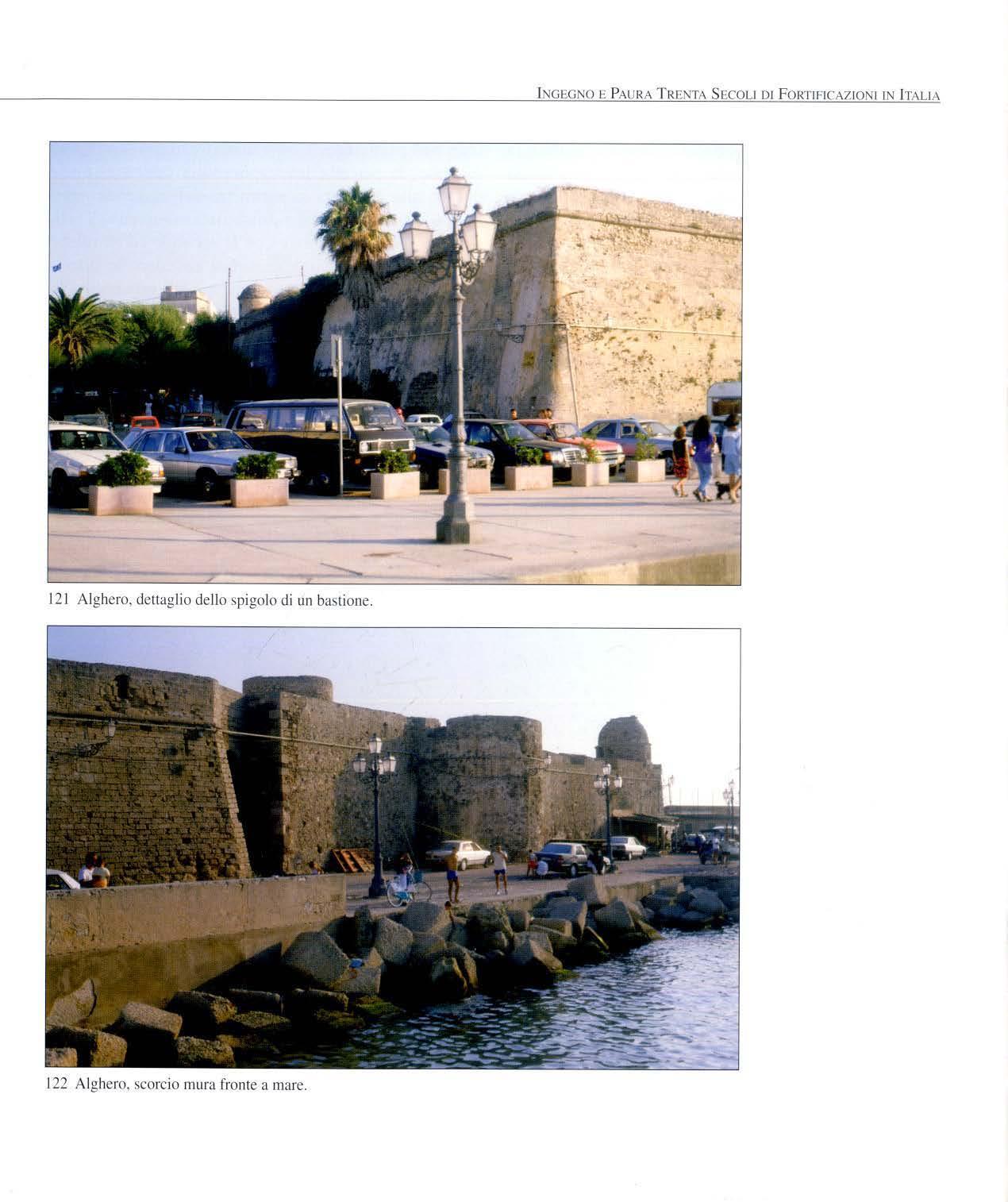

dettaglio dell o sp i golo di un bastione ....

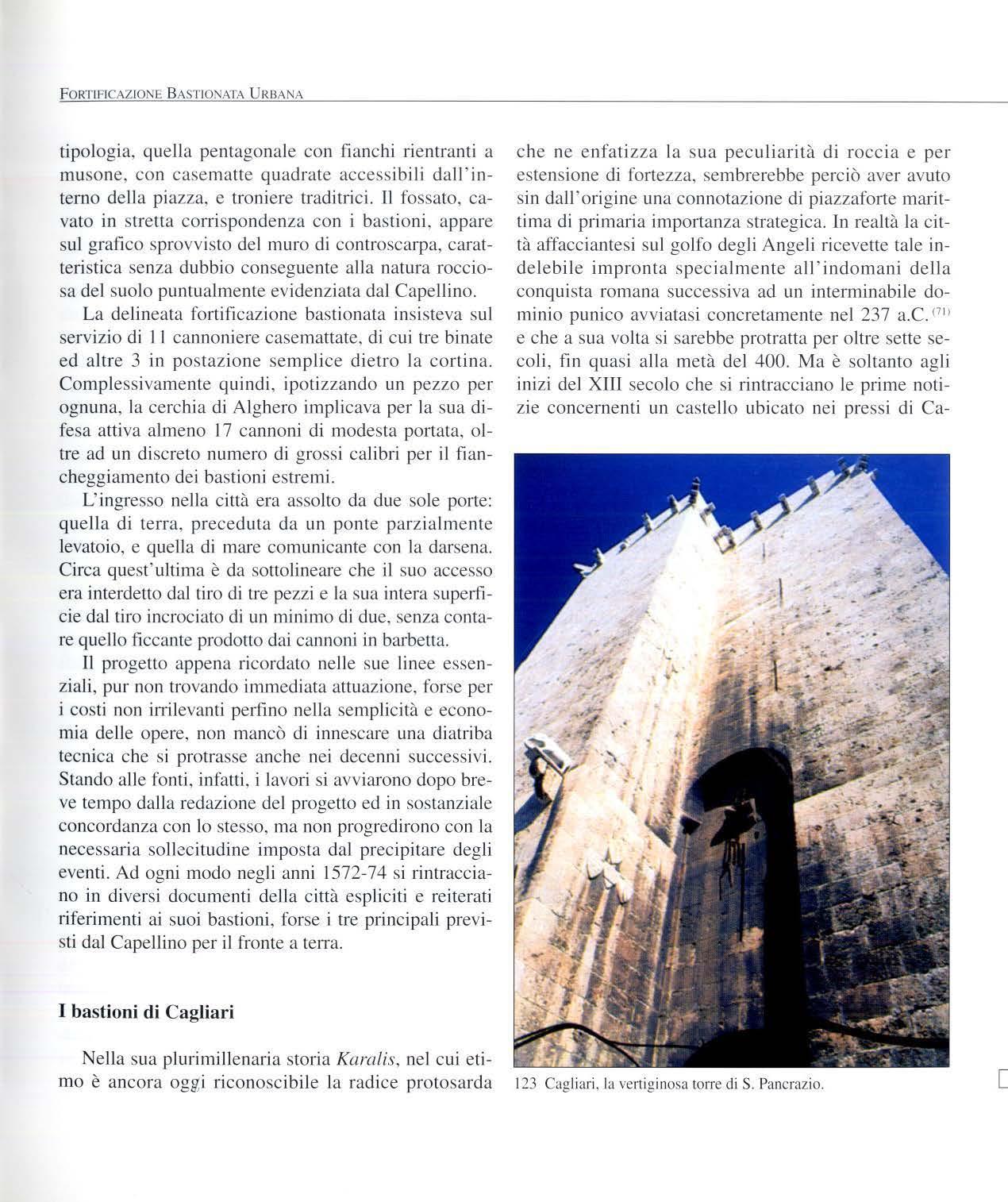

scorc io mura fronte a m are

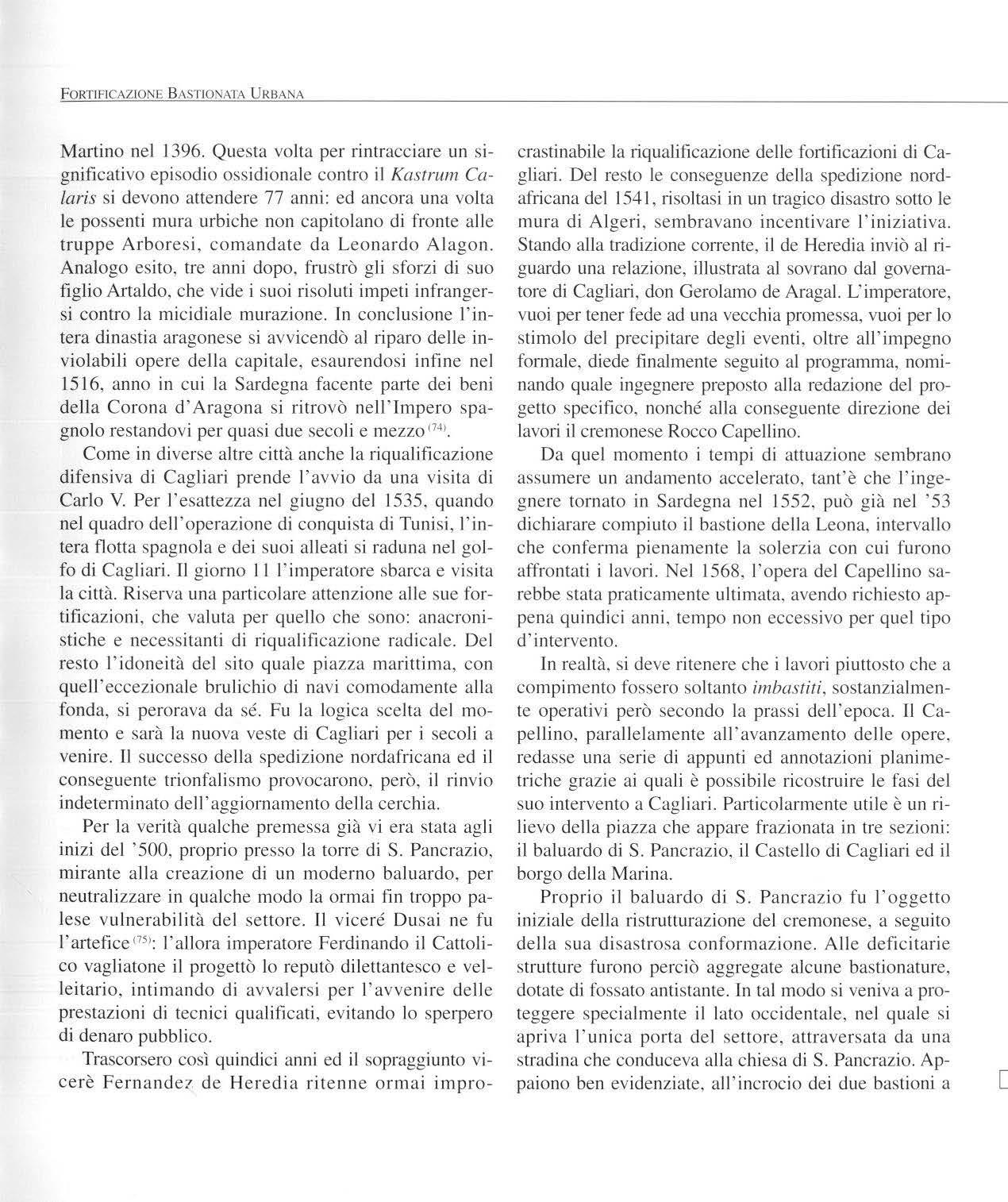

la vertiginosa torre di S. Pancrazio

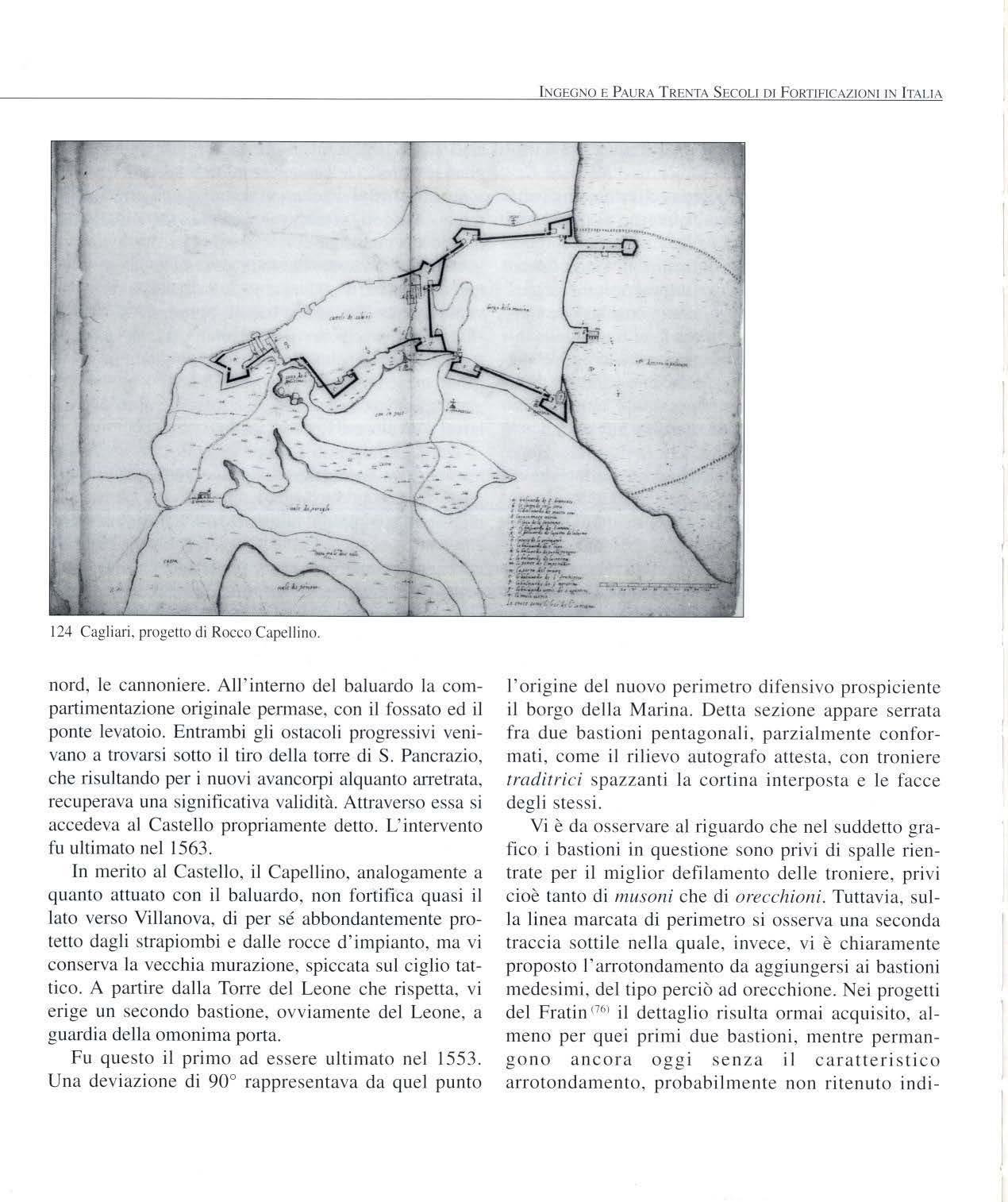

a ri, progetto di Rocco Capellino

, l 'orecc hi o ne de l bastione del L eone e l'omo nim a porta

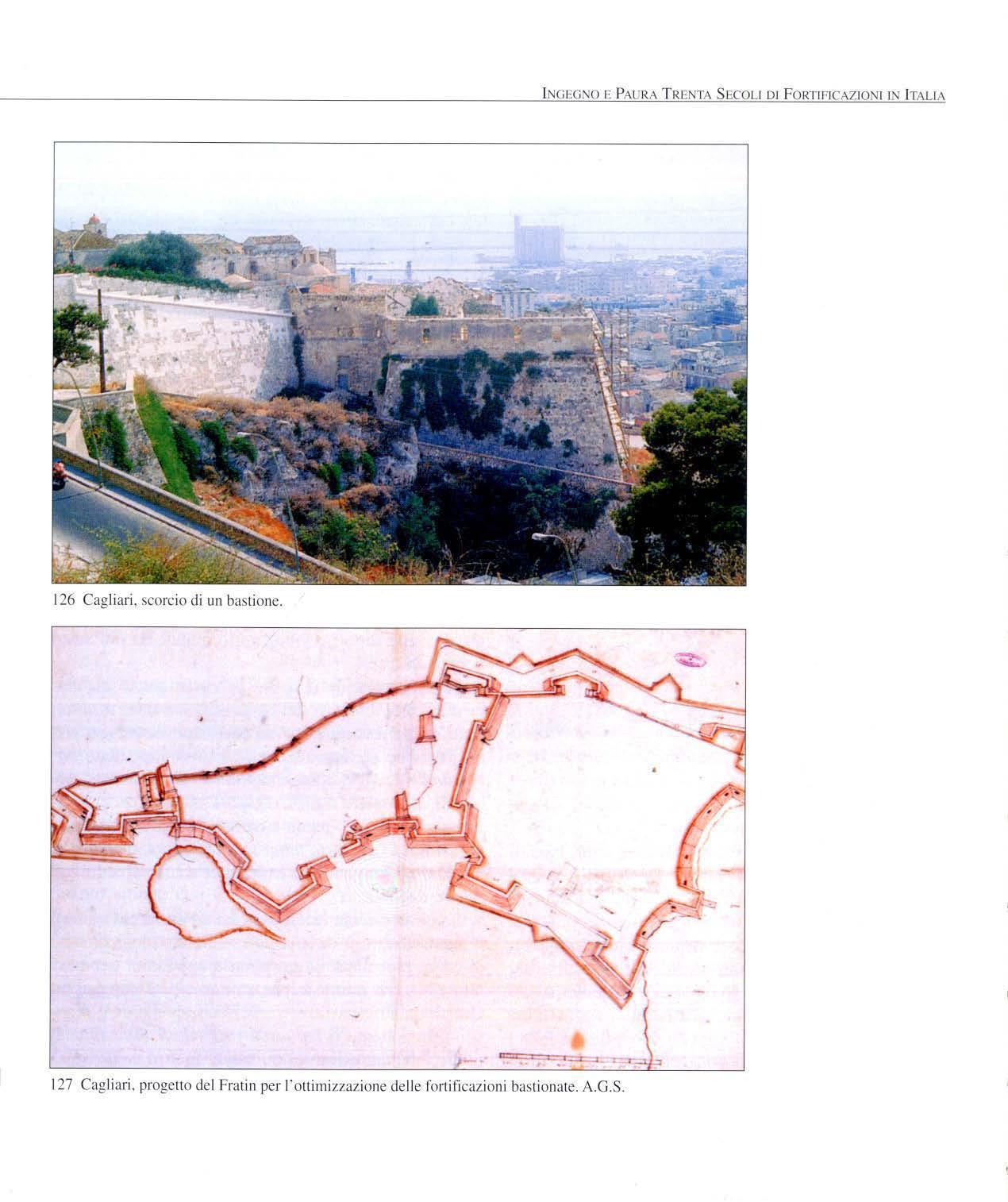

scorcio di un bastione

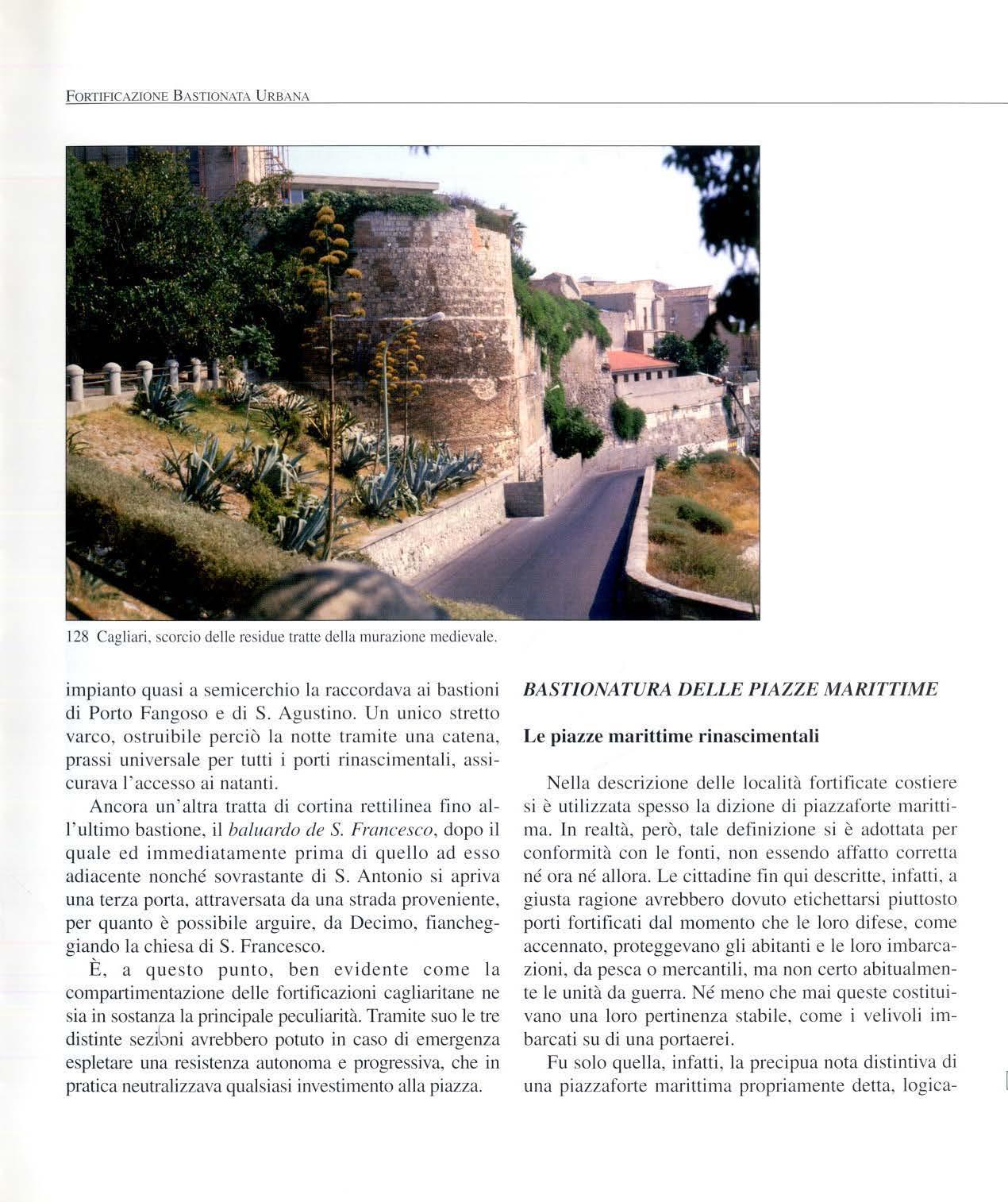

i, progetto del Fratin per l' ottimizzazione delle fortificazioni bastionate

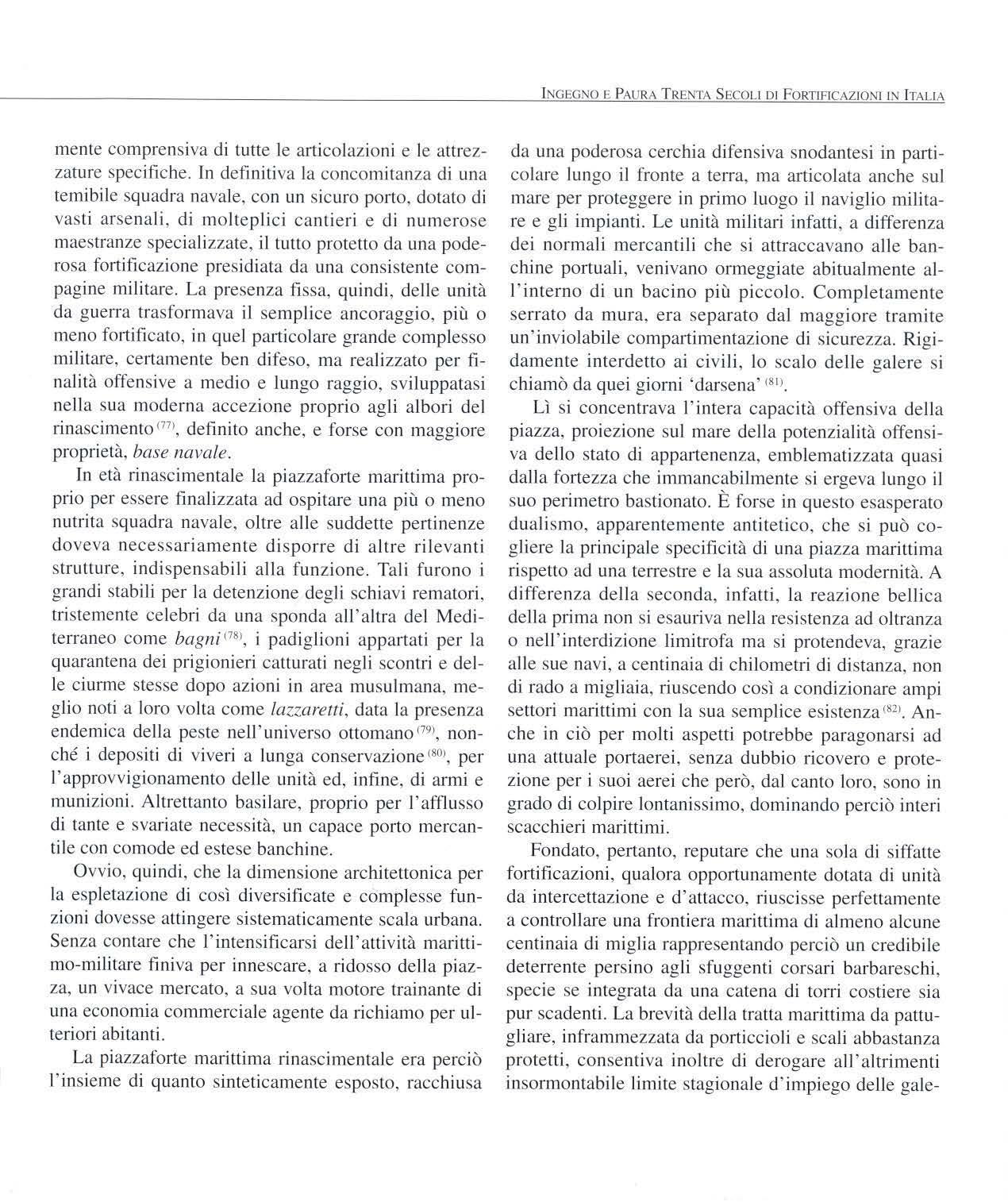

scorcio delle residue tratte della murazione medievale

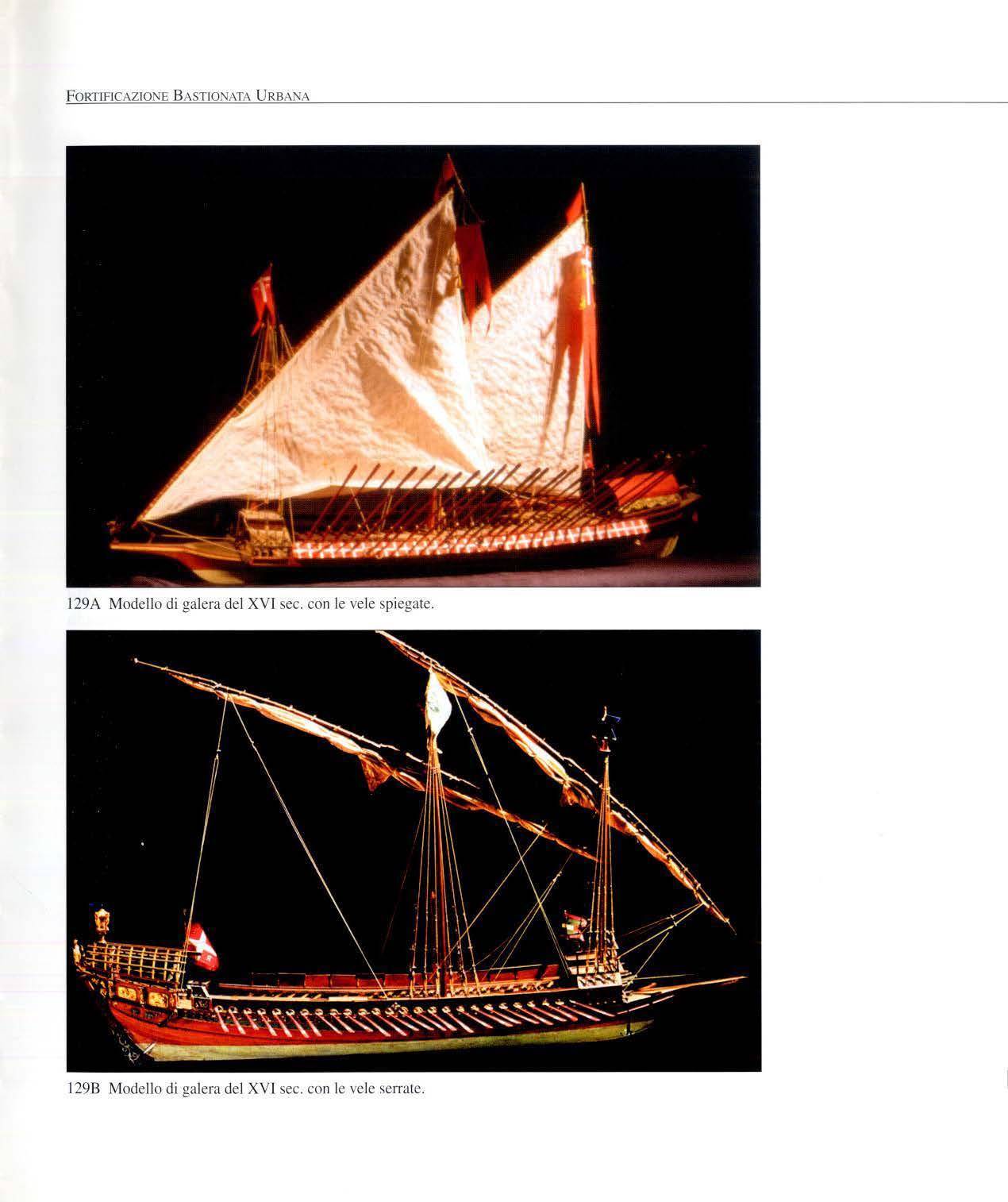

Modello di galera del XV I sec . co n le vele spiegate

Modello d i galera del XVI sec. con le ve le serrate

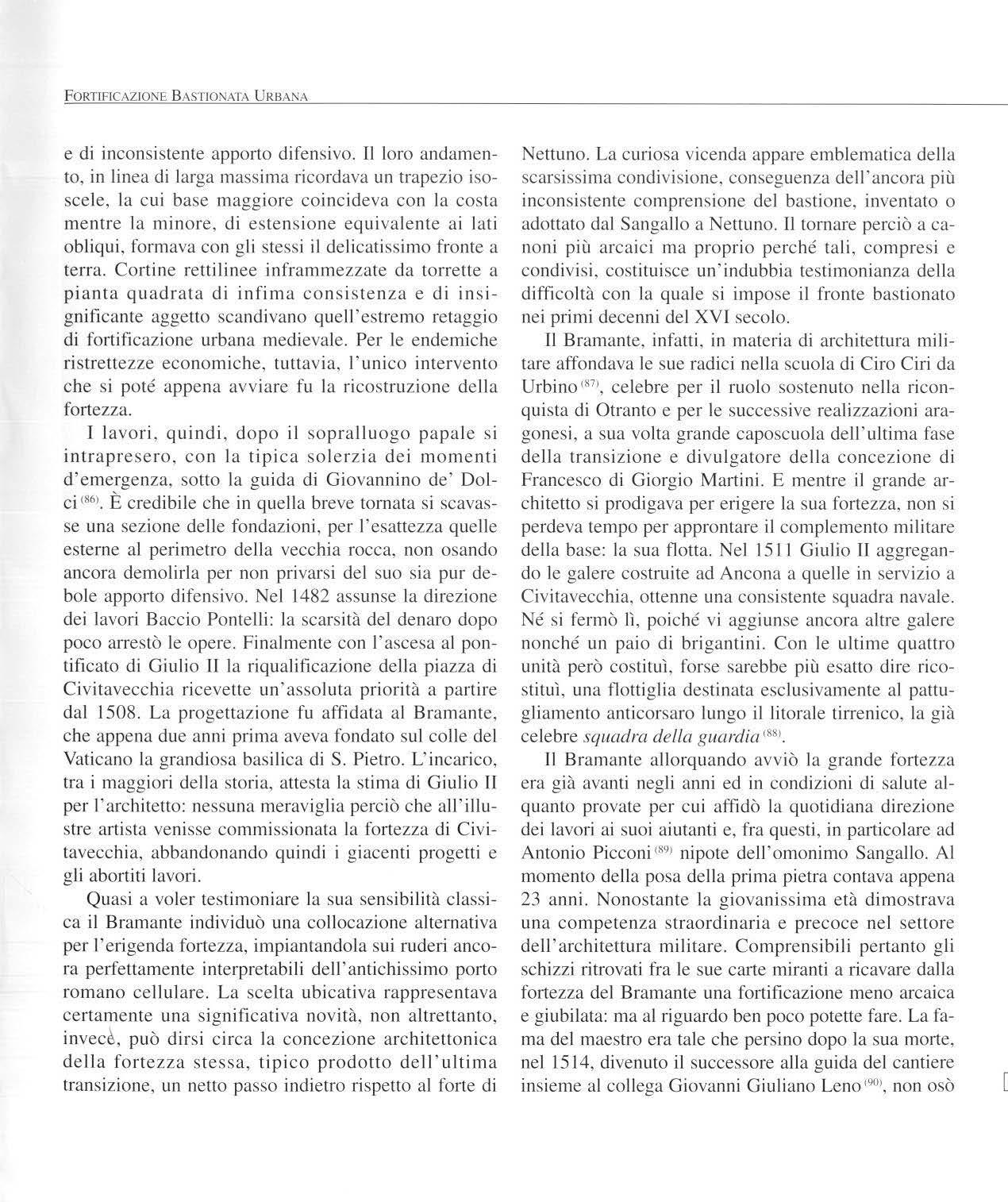

la fo rtezza del B ramante .. .........

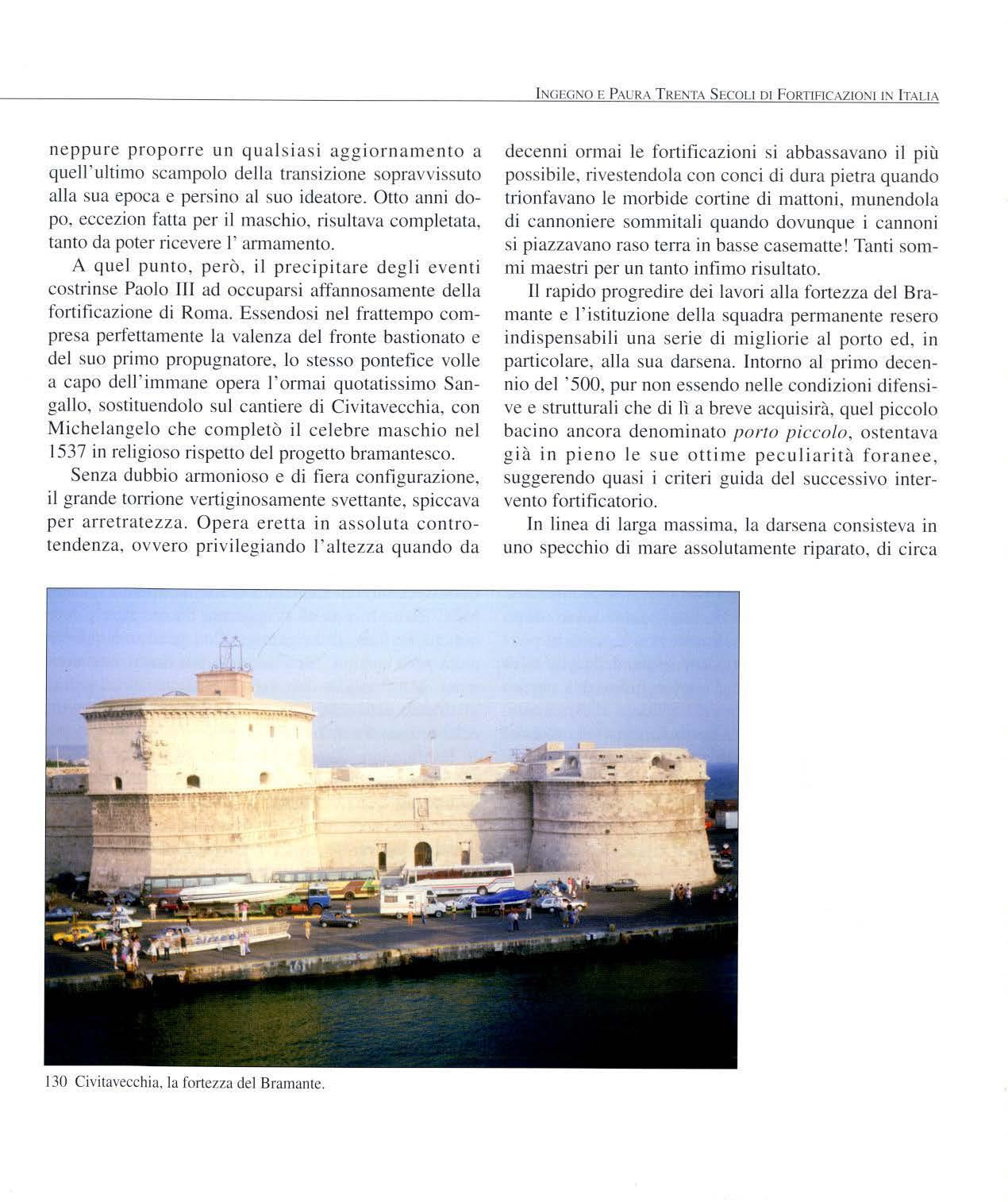

Civitavecchia, dettaglio torrione d'angolo della fortezza p.

Civitavecchia, scorc i o del varco della darsena p.

Civ i tavecchia, sco rc io delle antiche mura della darsena p

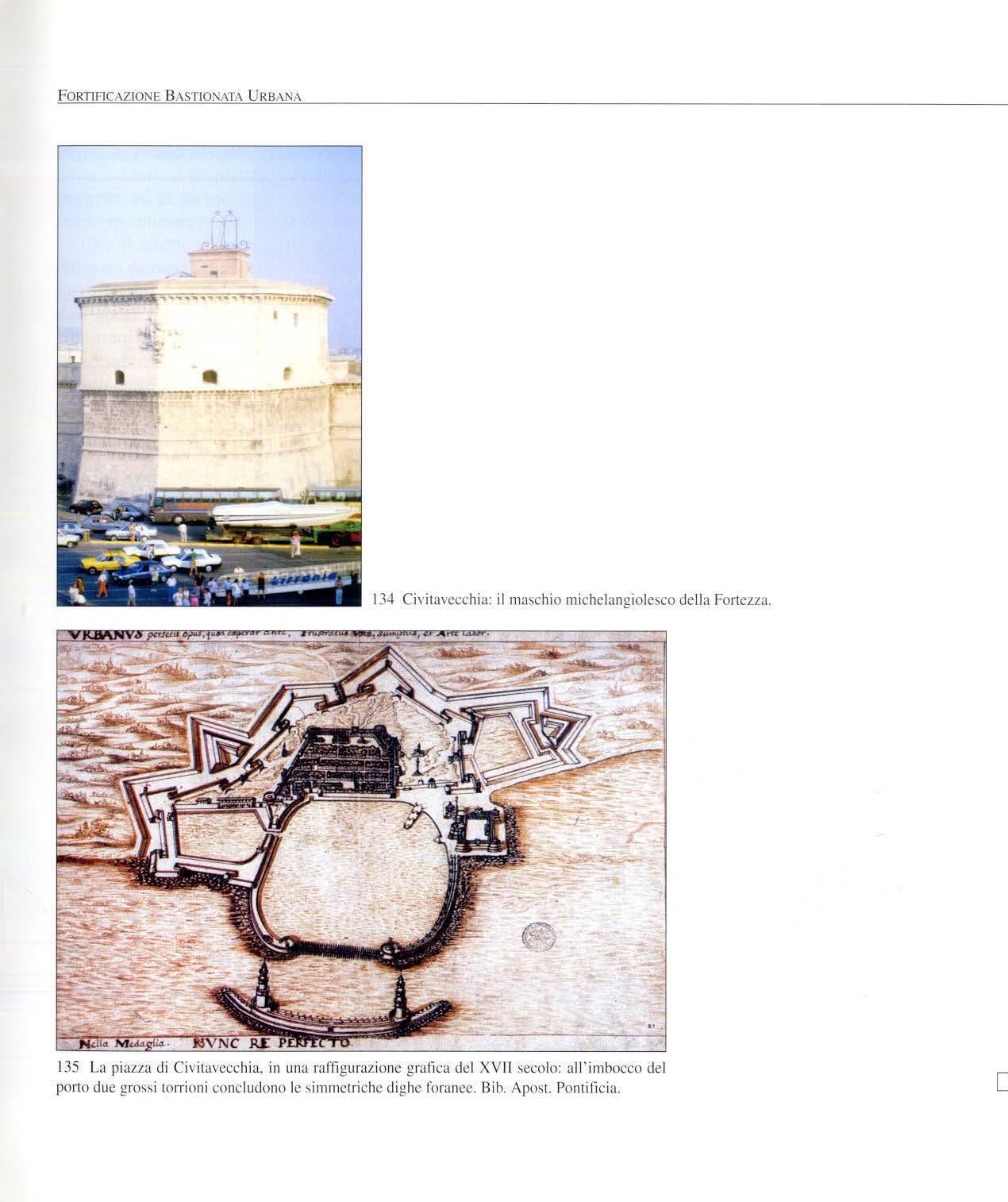

Civitavecchia: il maschio mic hela ngio lesco della Fortezza p.

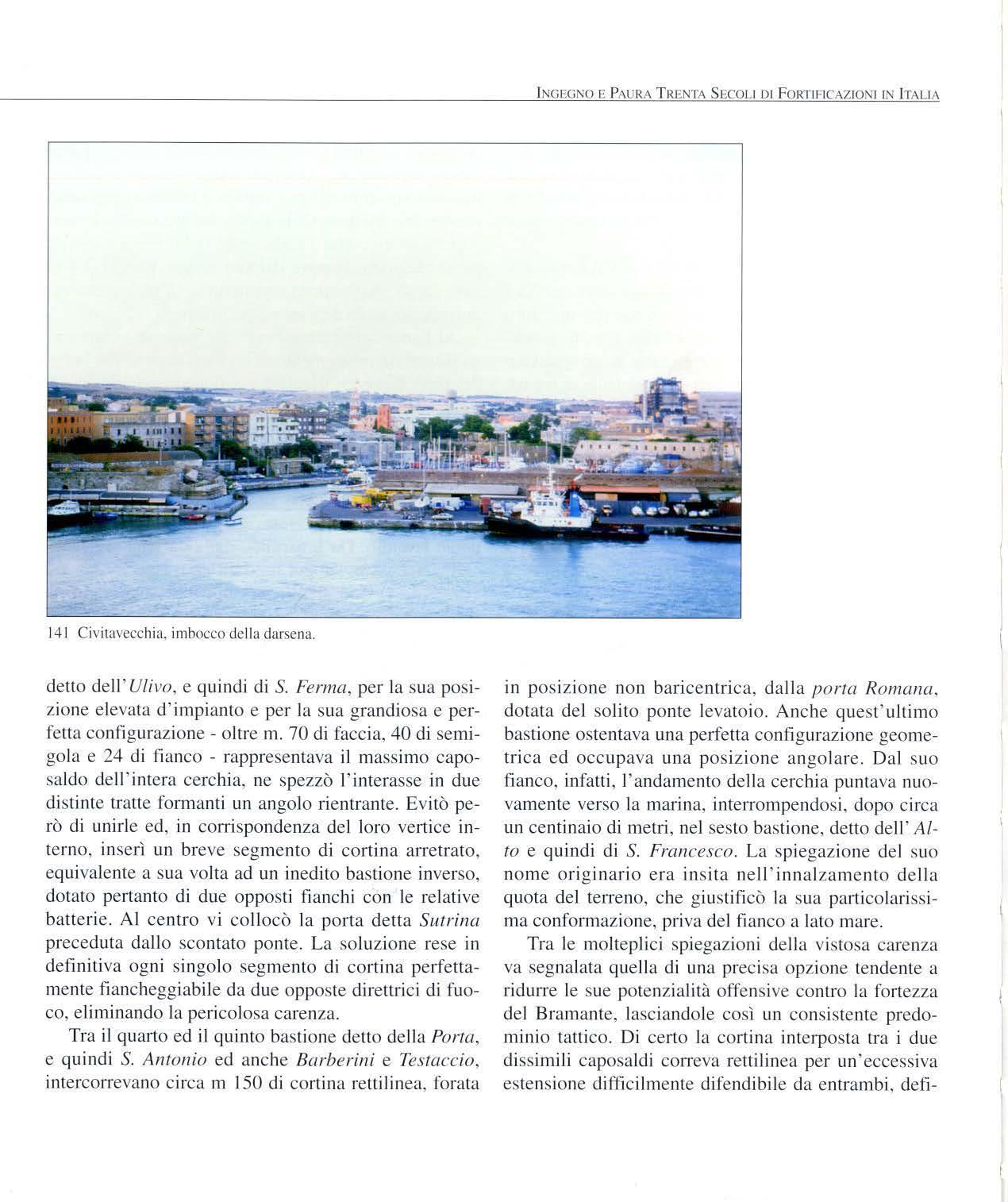

L a piazza di Civitavecchia, in una raffiguraz i one del XV II secolo

Civitavecchia, uno dei d ue torrioni foranei p

Civitavecchia, dettaglio dello s tesso torrione fora neo

Civitavecchia, dettaglio di un torrione della cerch ia medieval e

L a piazza di Civitavecchia in un a raffigurazio ne assonometrica p.

Scorcio delle mura bastionate di Civitavecchia..... ... .... ....... .... .... .......

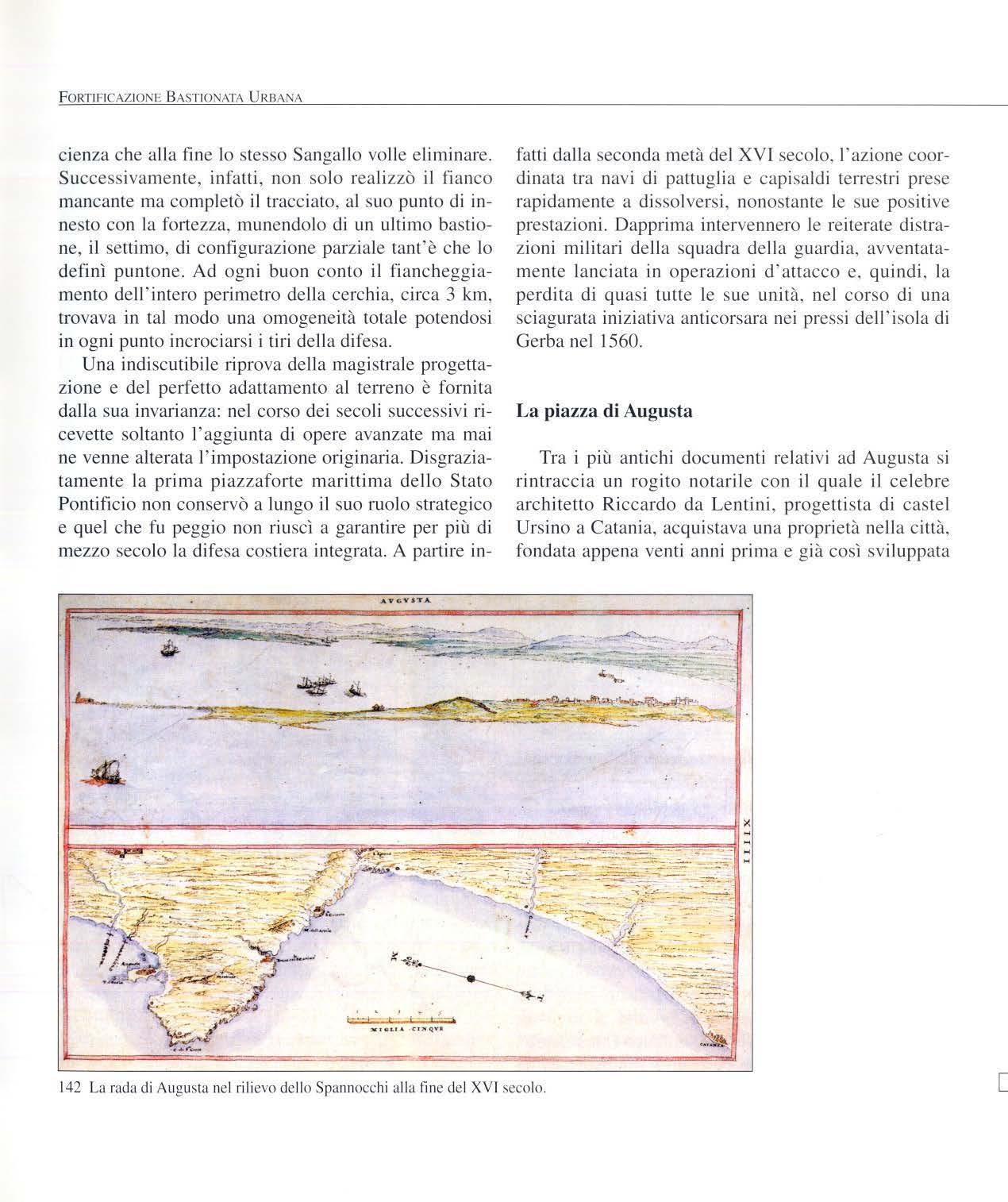

Civitavecchia, imbocco della darsena ........................................................................................ p.

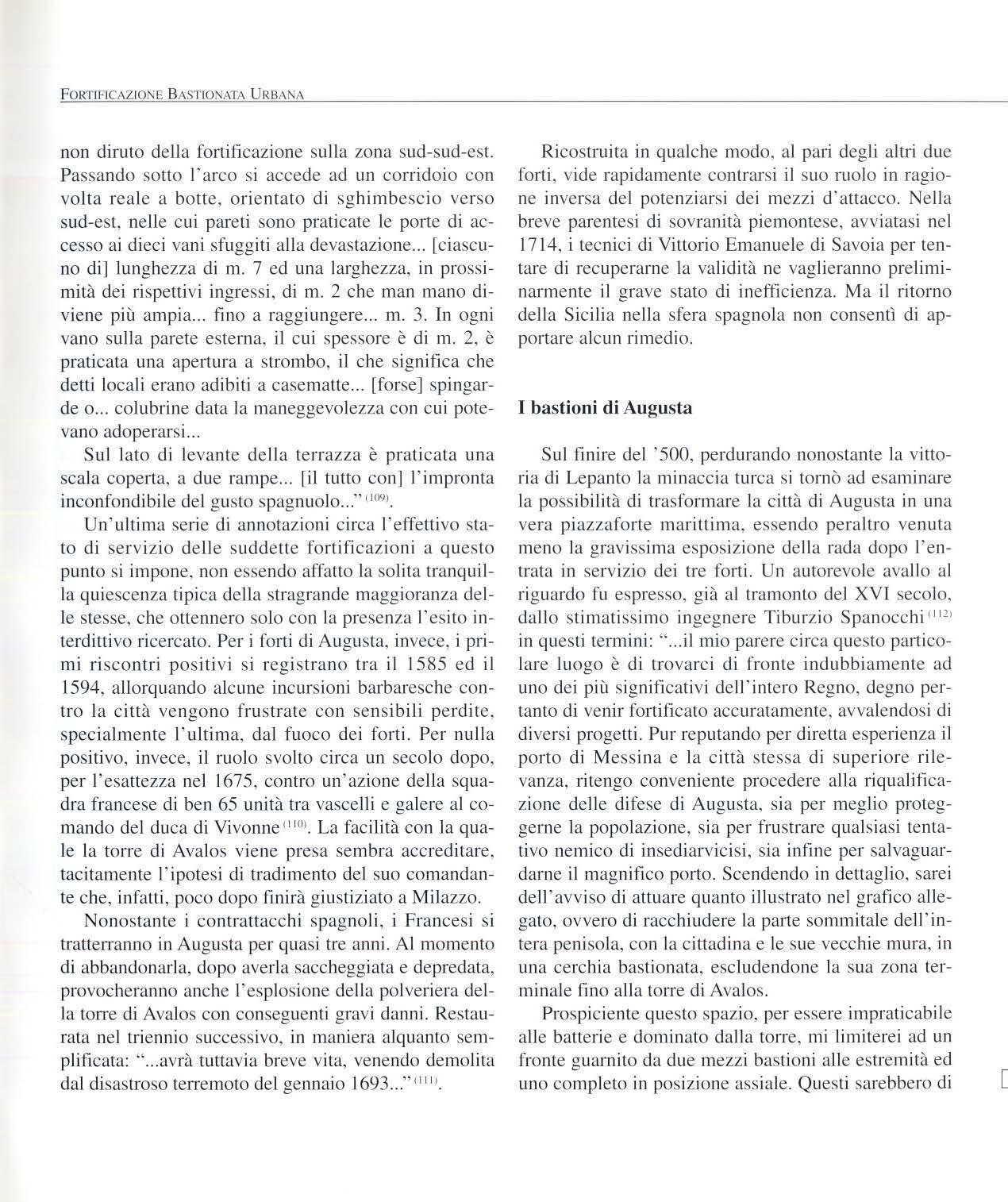

La rada di A ugus ta nel rili evo dello Spannocchi a ll a fine de l XVI secolo ...................... ... ... .... .p.

Il castello di Augusta: pianta ..... . ... .... ... .. ... ......... . .... .... .... ....... .... ... .. ....... ........ ....... .. .. .... ... .......... p.

li castello di Augusta: assonometria da F. Negro, sec. XVII ............... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .... ....... ...... p.

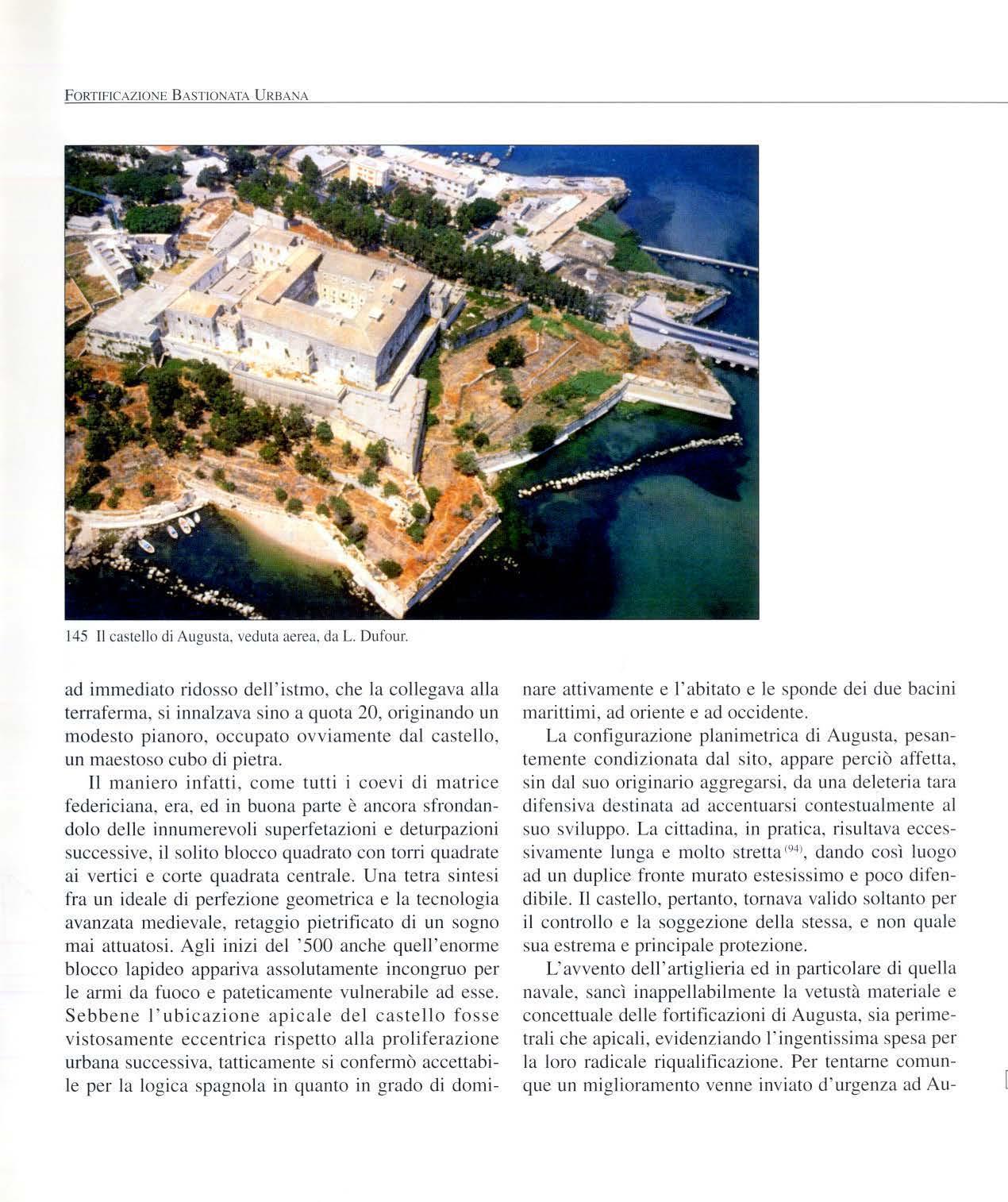

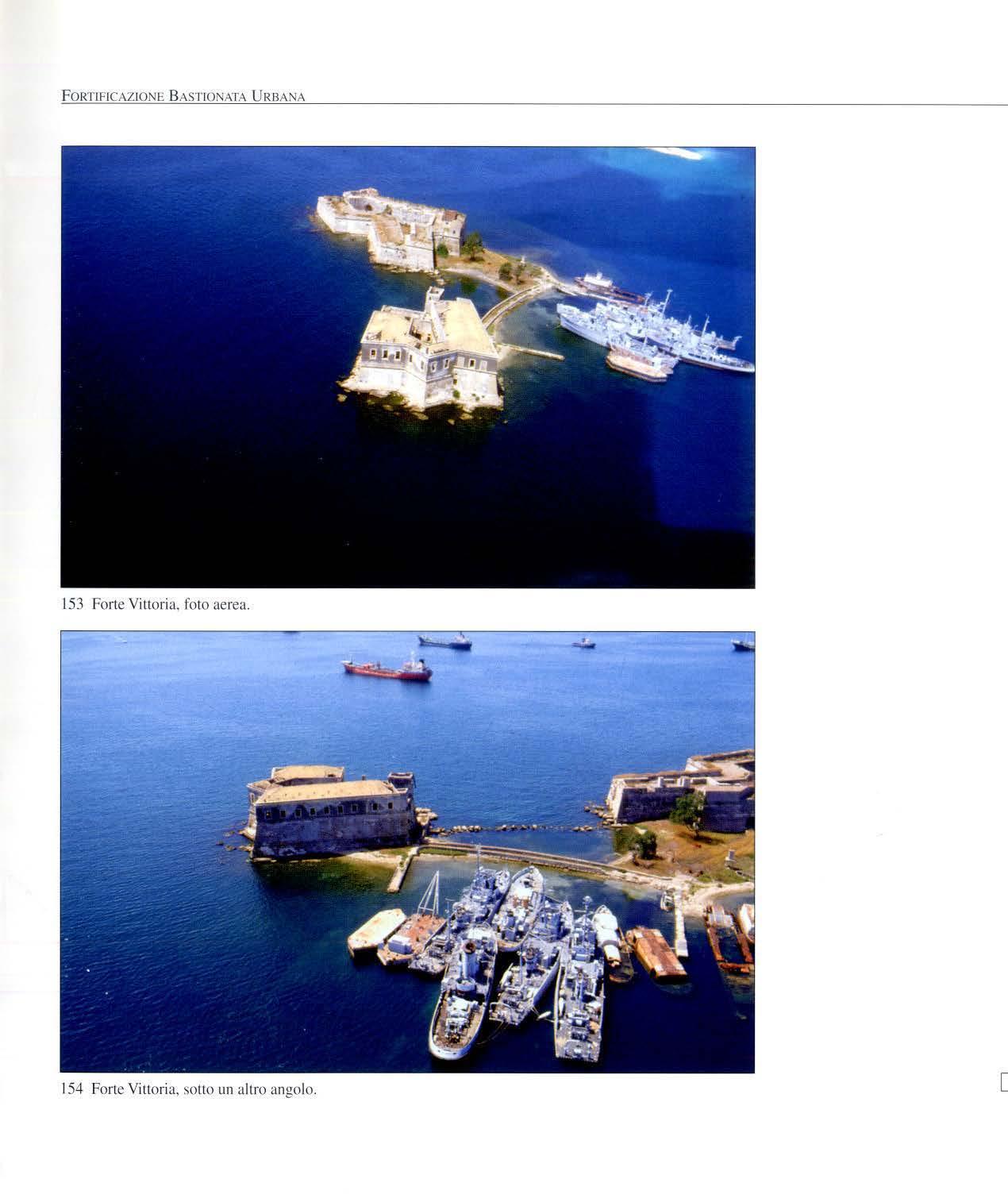

li cas tello di Augusta, ved uta aerea, da L Dufour ... .... ....... .... ....... .. ...... ..... .................... ...... .... .. p.

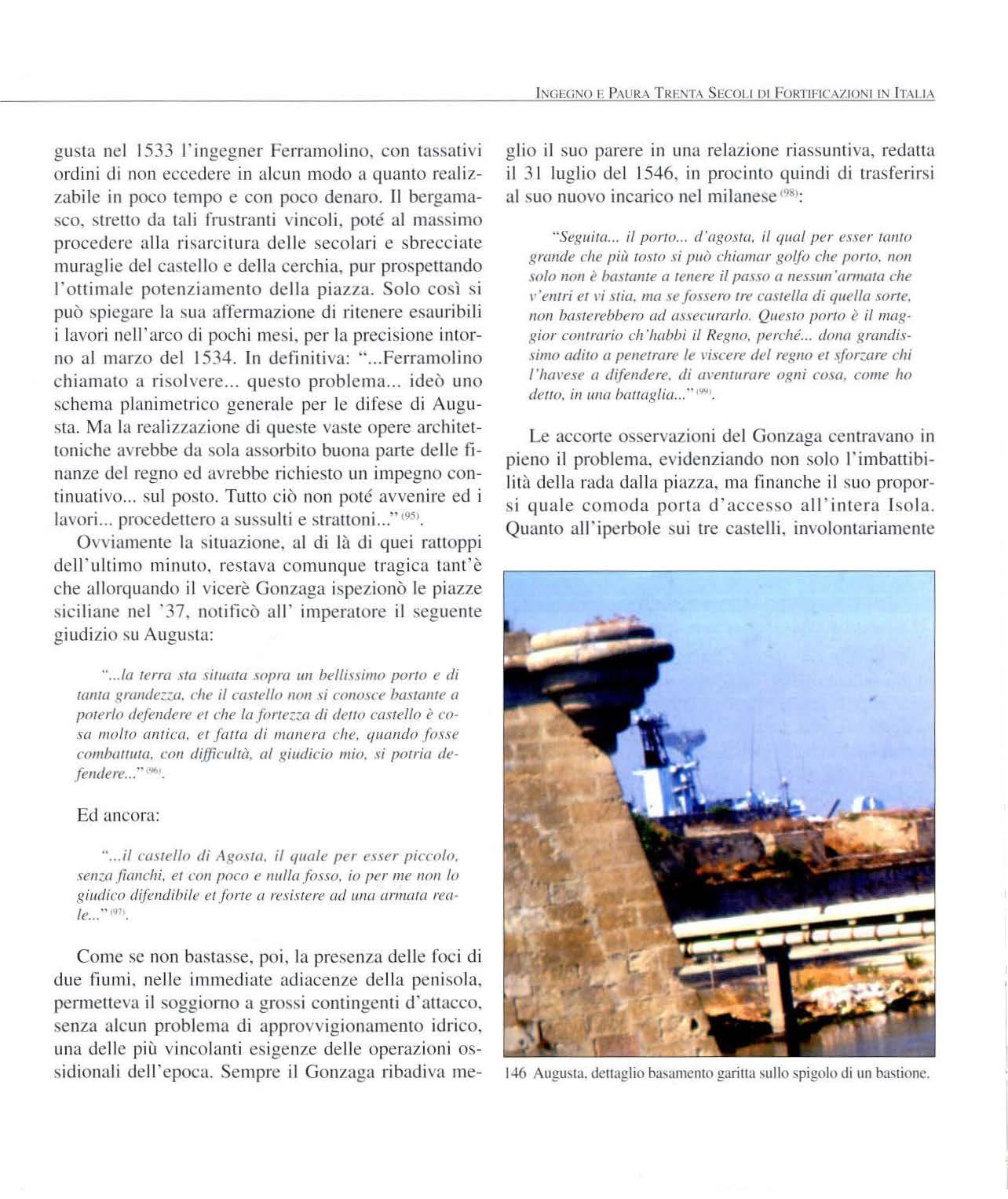

Augus ta, dettaglio basamento ga ritta s ullo spi go l o di un bastione .......

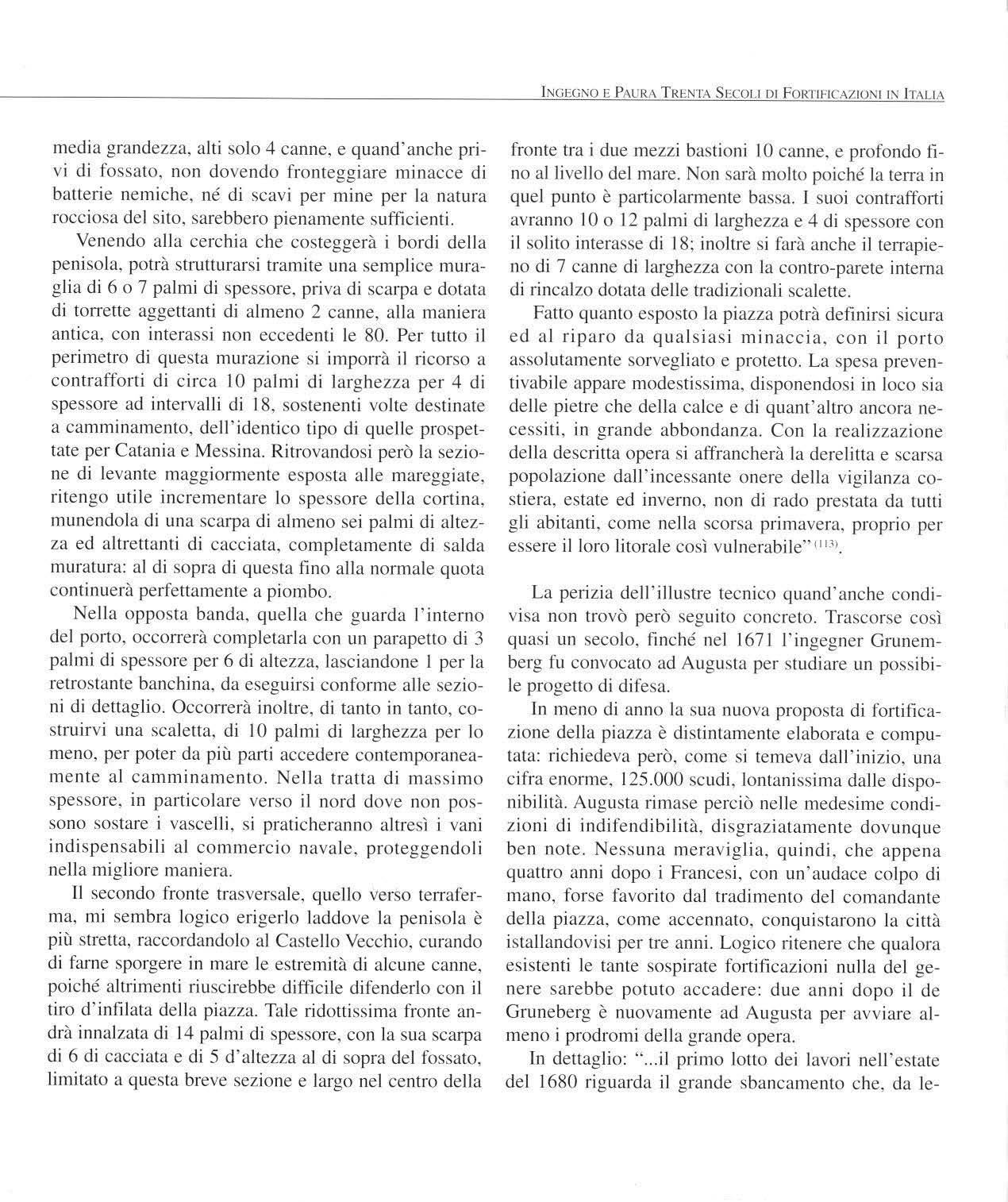

L a rada di Augusta nel ril ievo del Genio Austriaco eseguito nel 1823 KAV

Il castello di Augusta ne l rilievo ciel G enio Austriaco del 1823 KAV ..

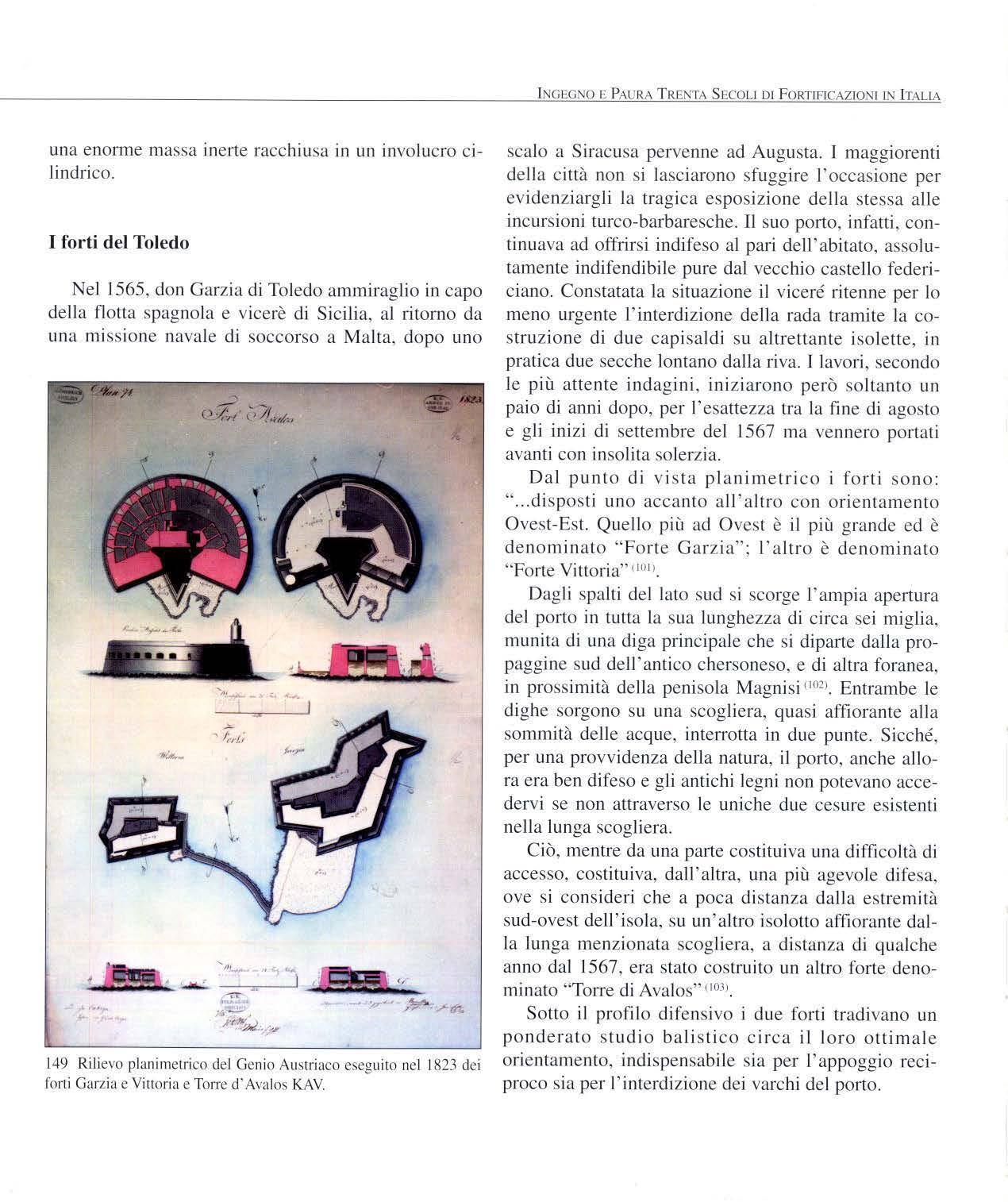

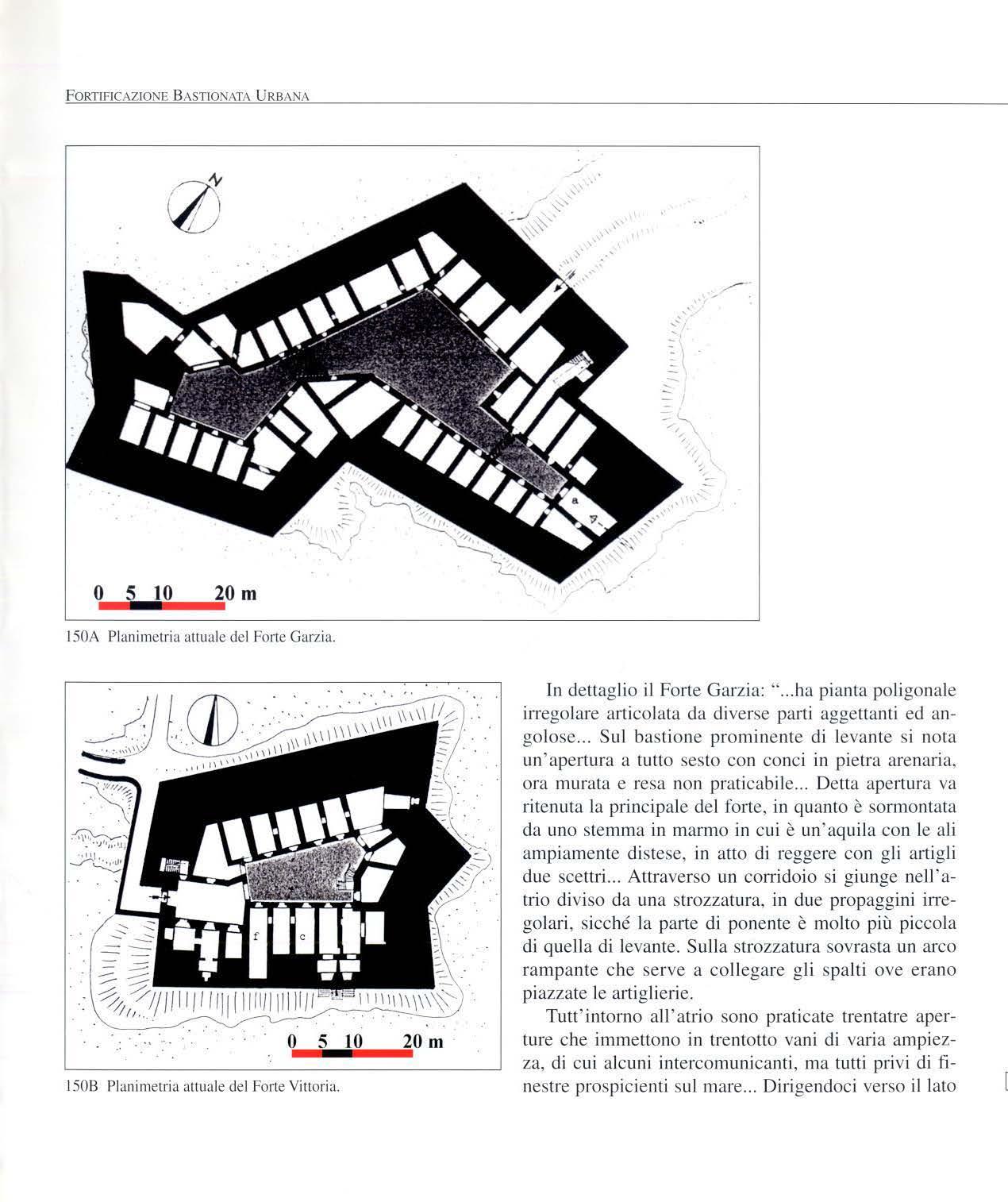

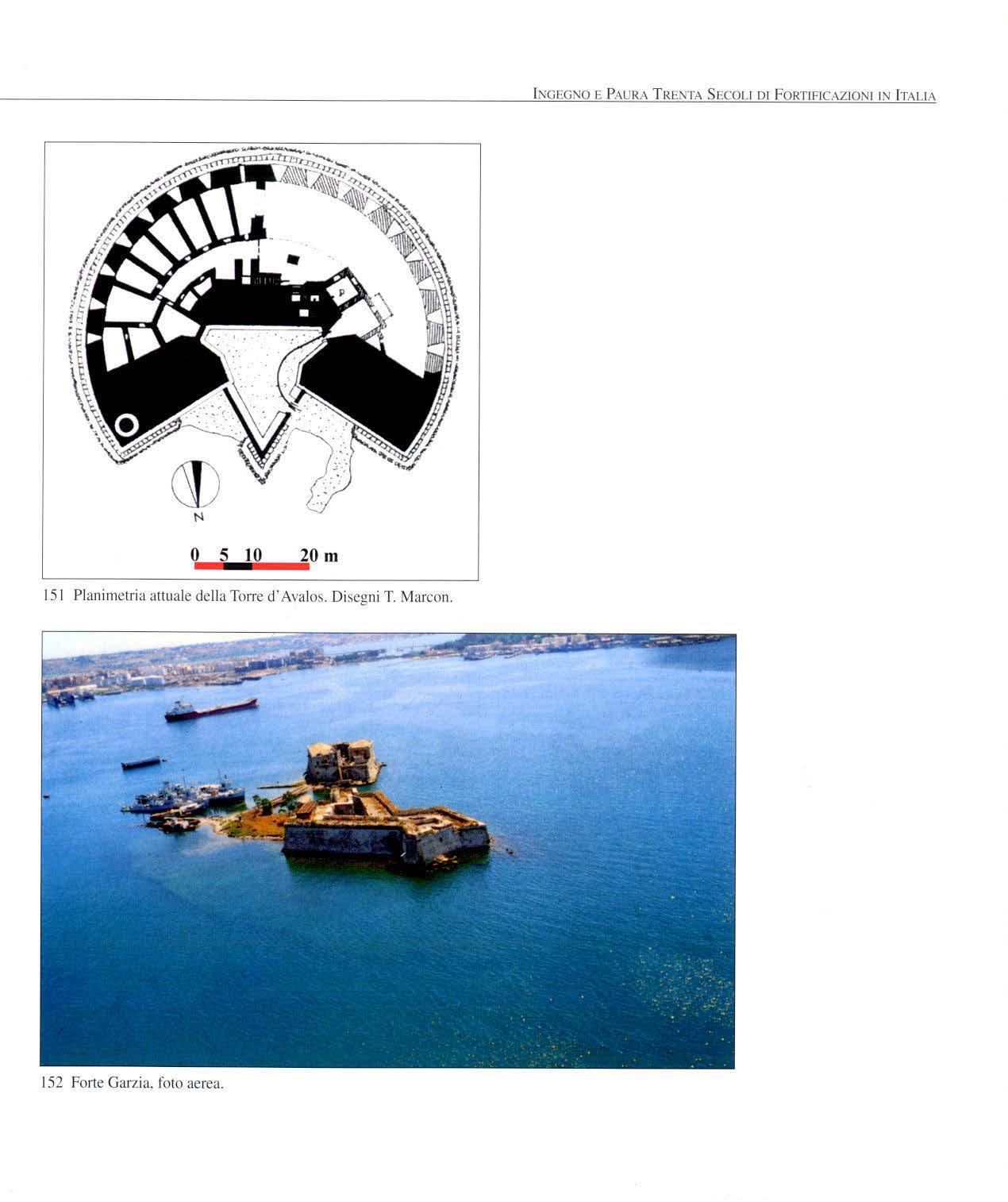

Rilievo planimetrico ciel Genio Austriaco eseguito nel 1823 dei fo rt i Garzia

sotto un a lt ro angolo

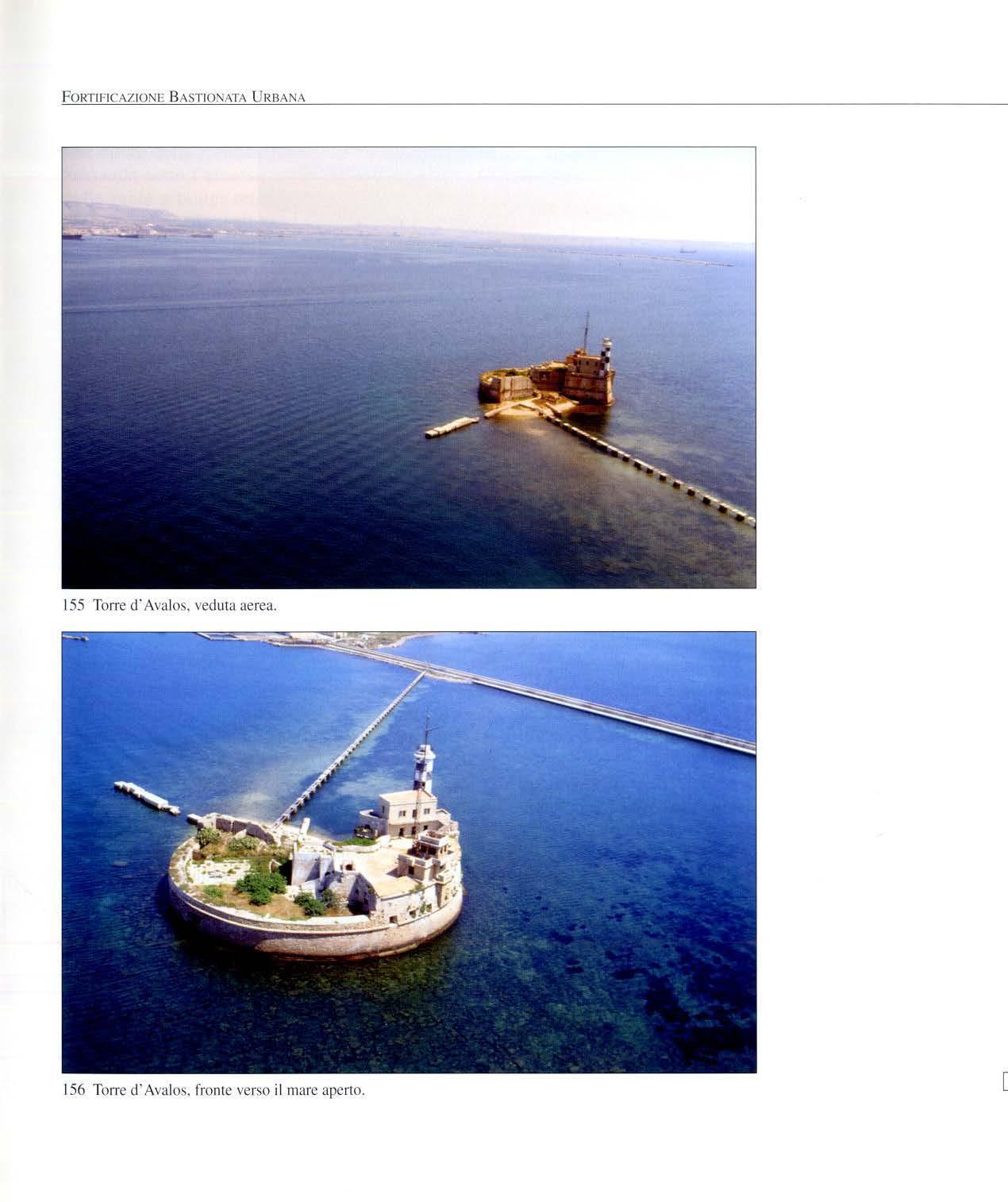

d' Avalos, fronte verso il mare ape rt

ToITe di Magnisi , ved uta ae rea ..............

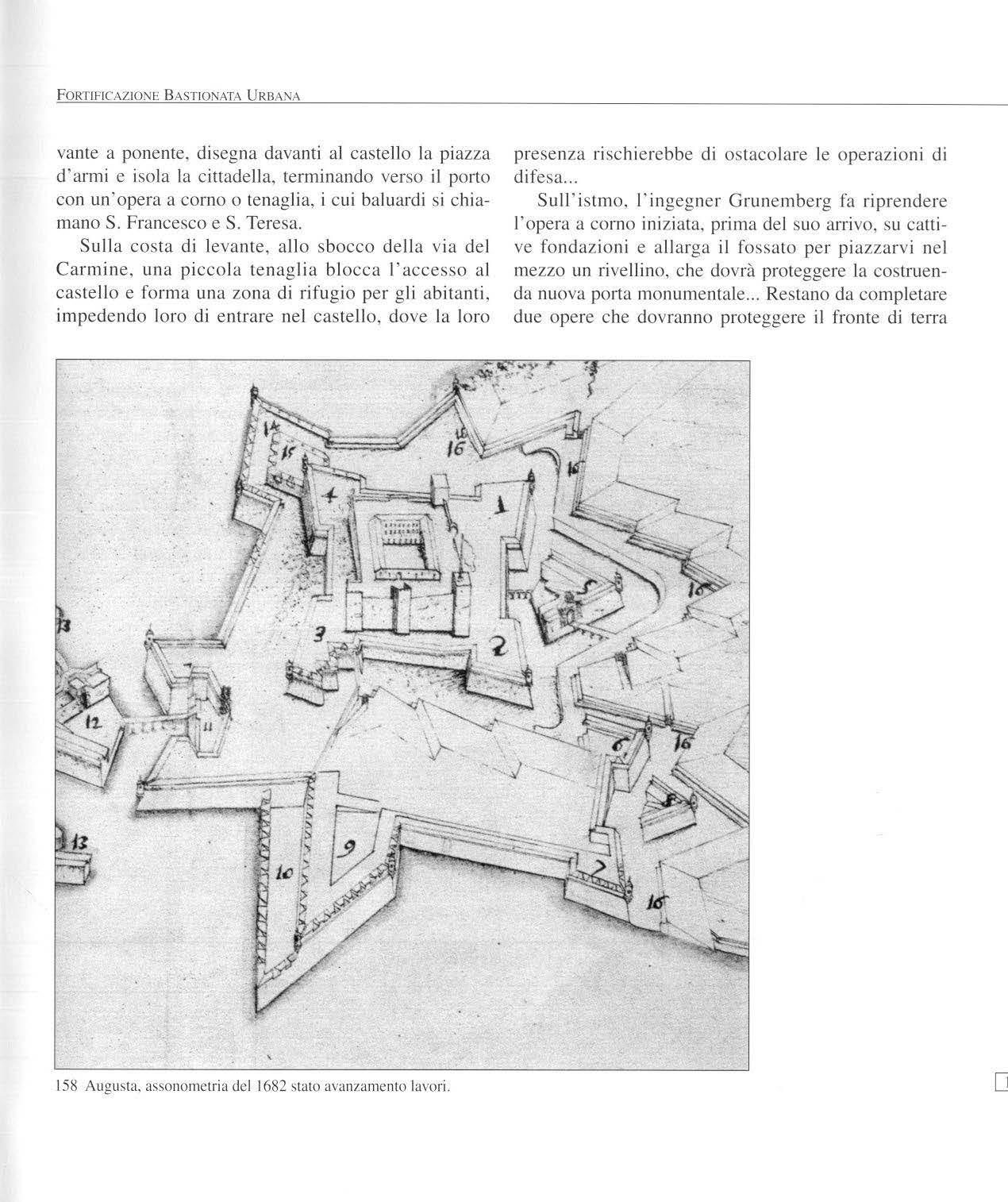

assonometria del 1682, stato avanzamento dei l avori

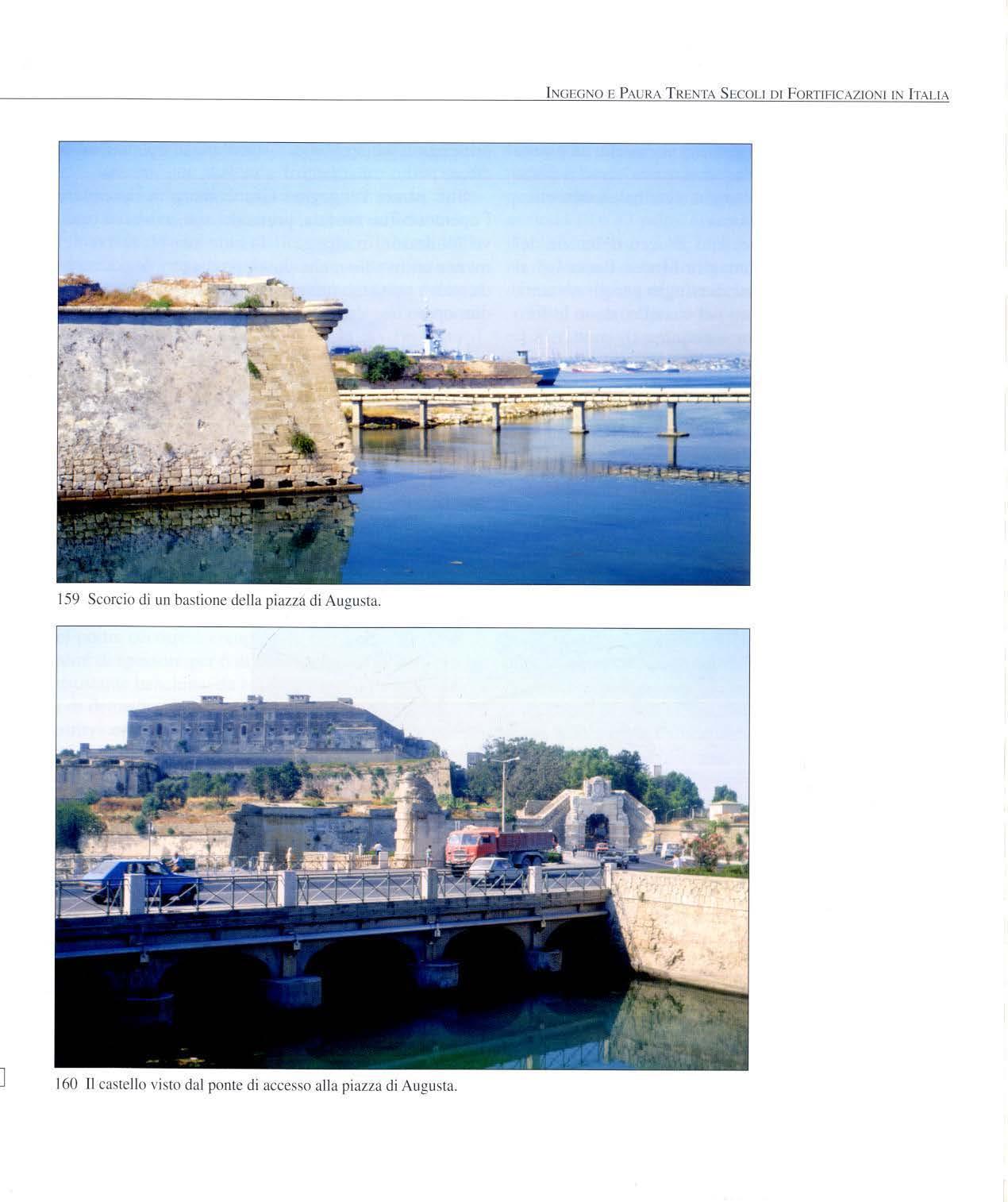

Scorcio di un bast ion e della piazza di Augusta

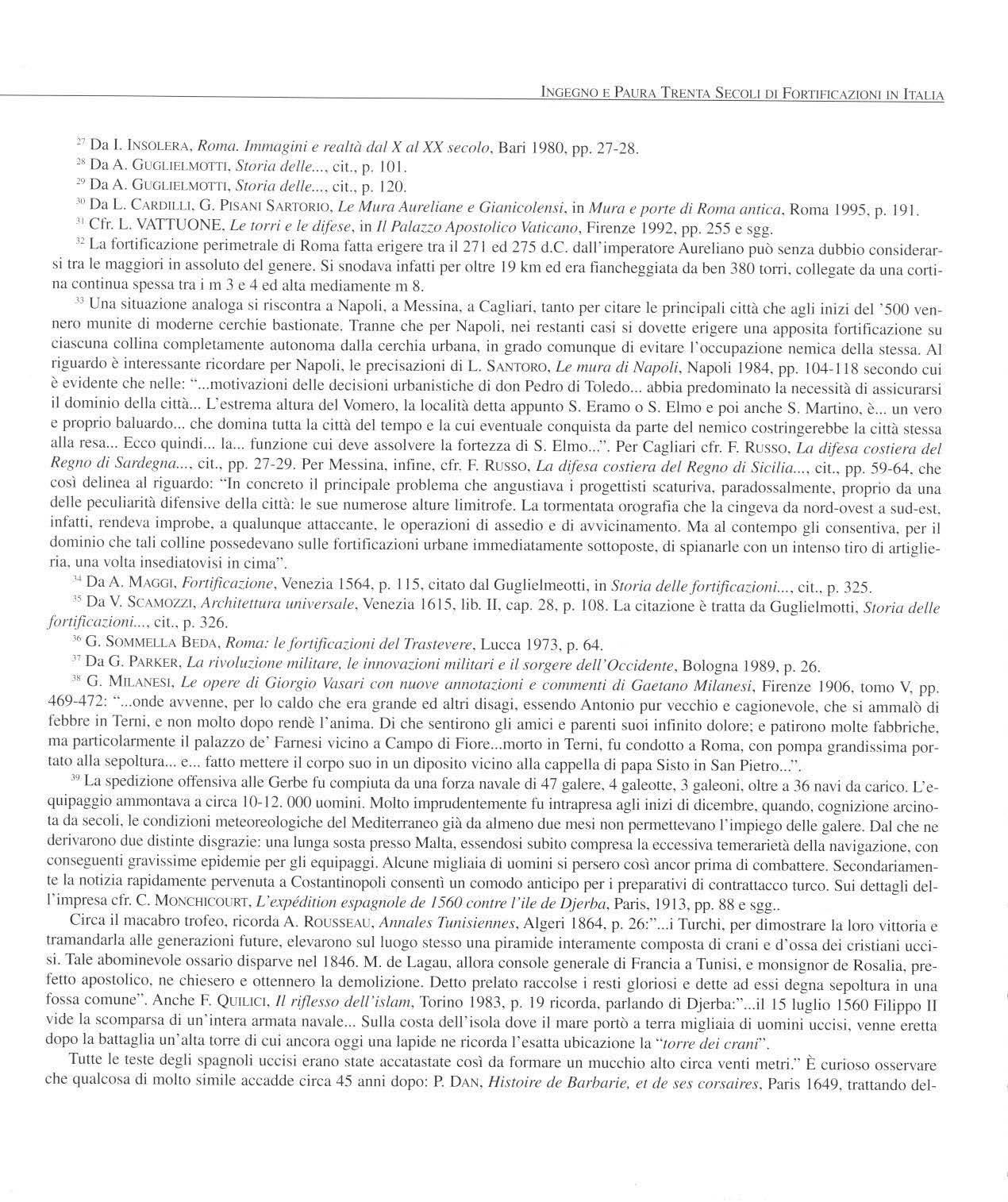

Il caste ll o visto dal ponte di accesso alla piazza di Augusta ............................... .. ........... .......... p.

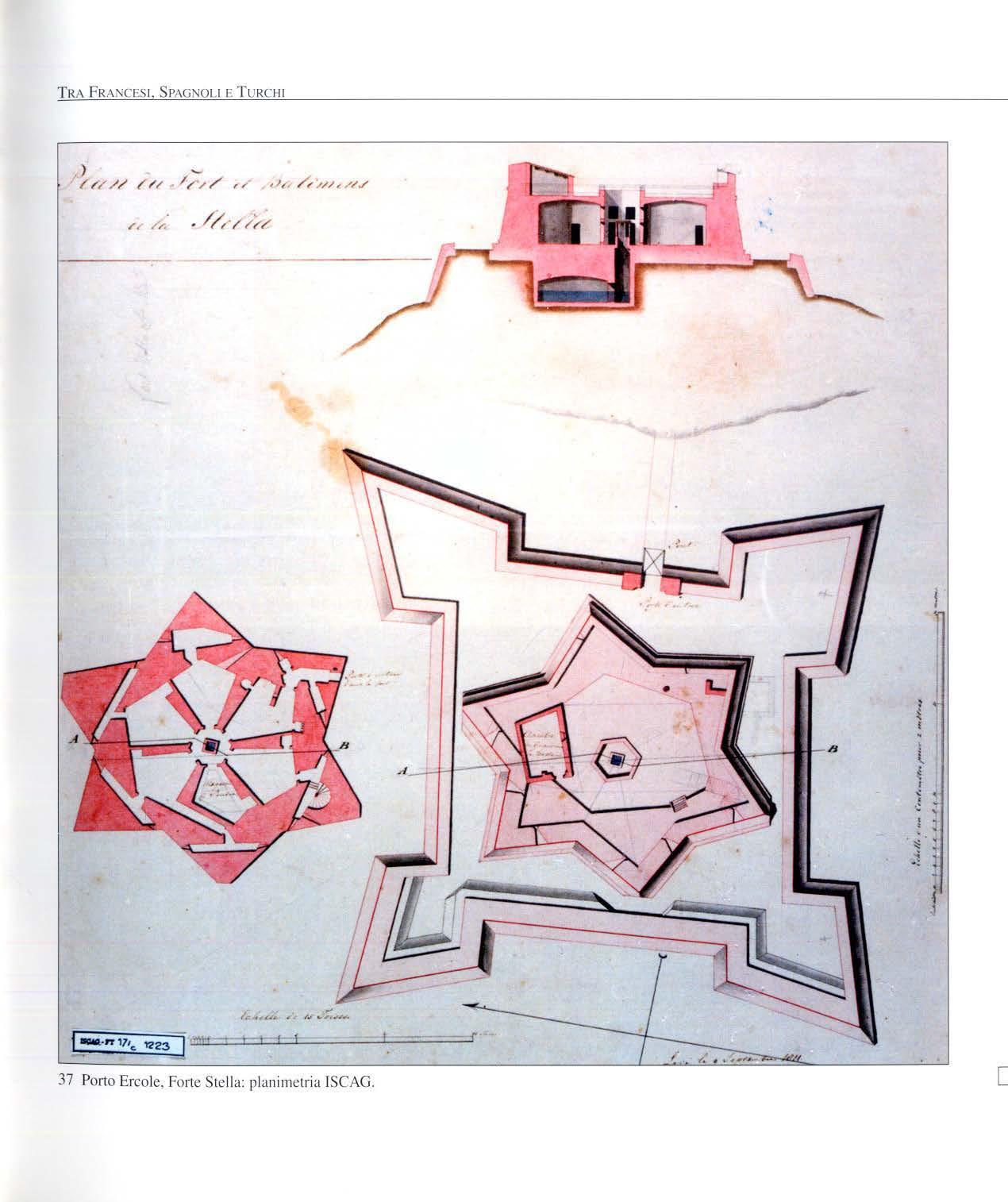

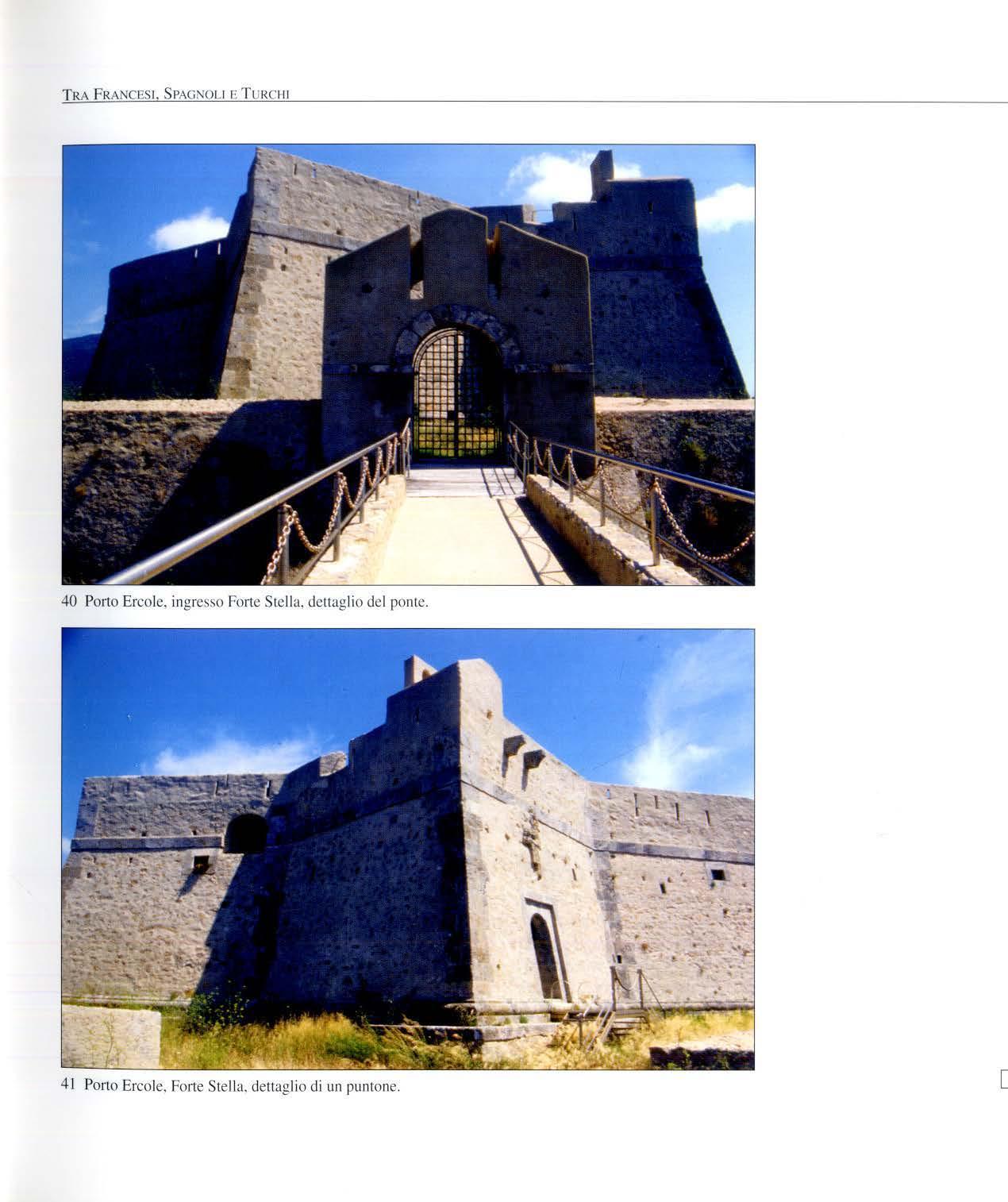

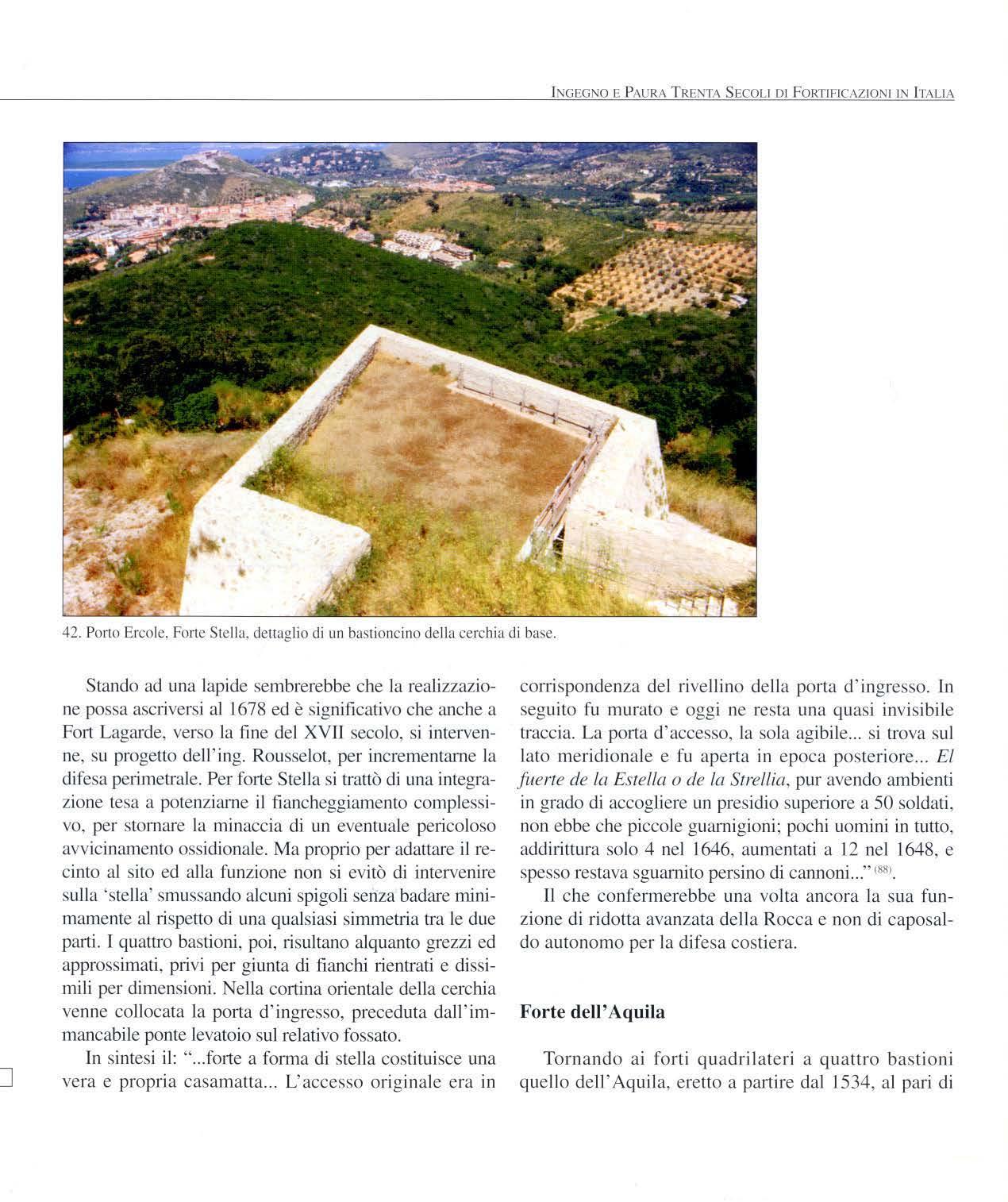

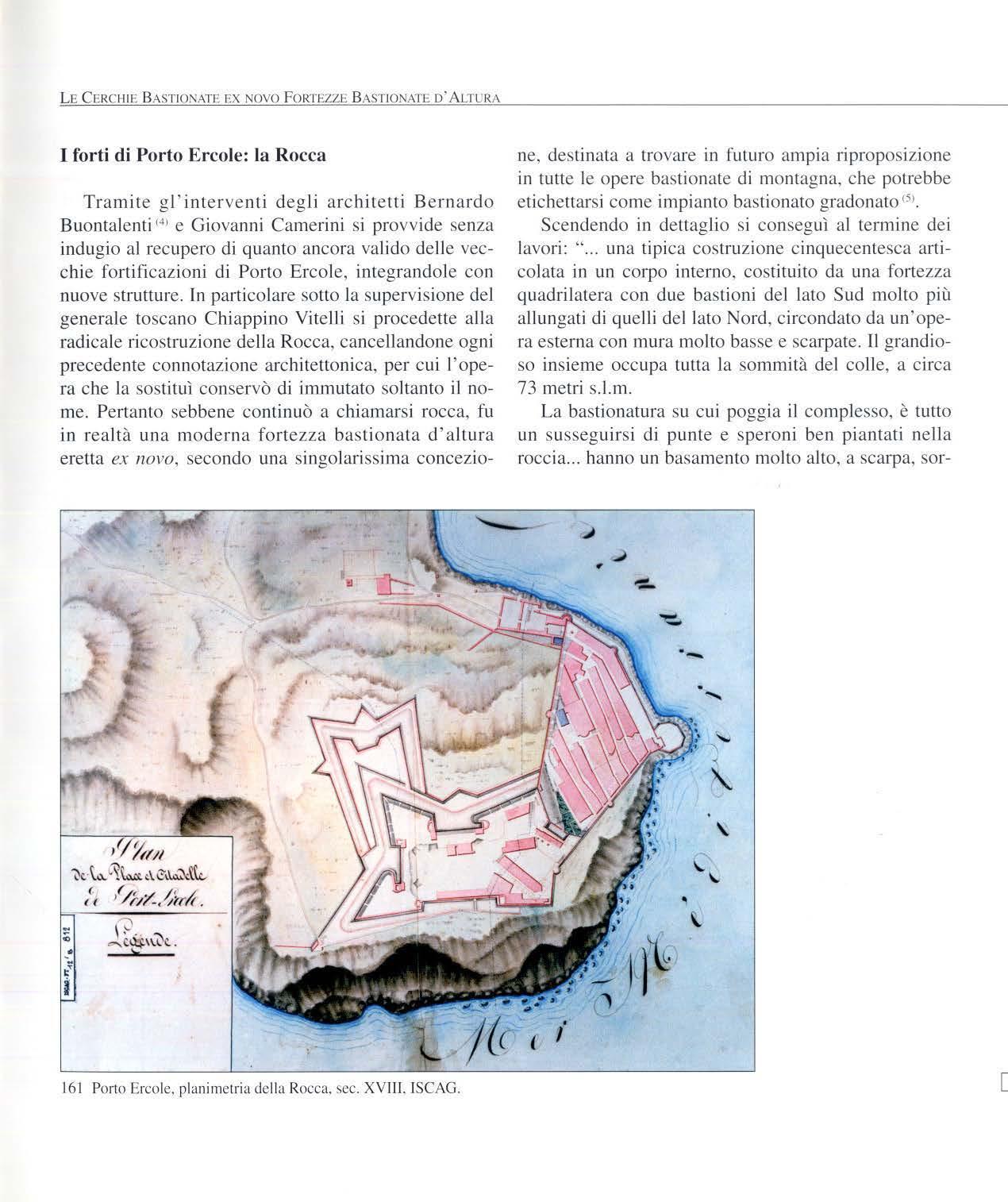

P o rto Ercole, planimetria della Rocca, sec. XVIll , ISCAG ............... ... ................. .. ...... .. .... .. .... p.

P o rt o Ercole, l a Rocca .............. ... ... .. .. .... ... ............................. ....... .... .... ....... ......................... .. .. .p.

Port o Ercole , ord in e multiplo dei bastioni .... .. . .. ....... ................................. .................... ............ p.

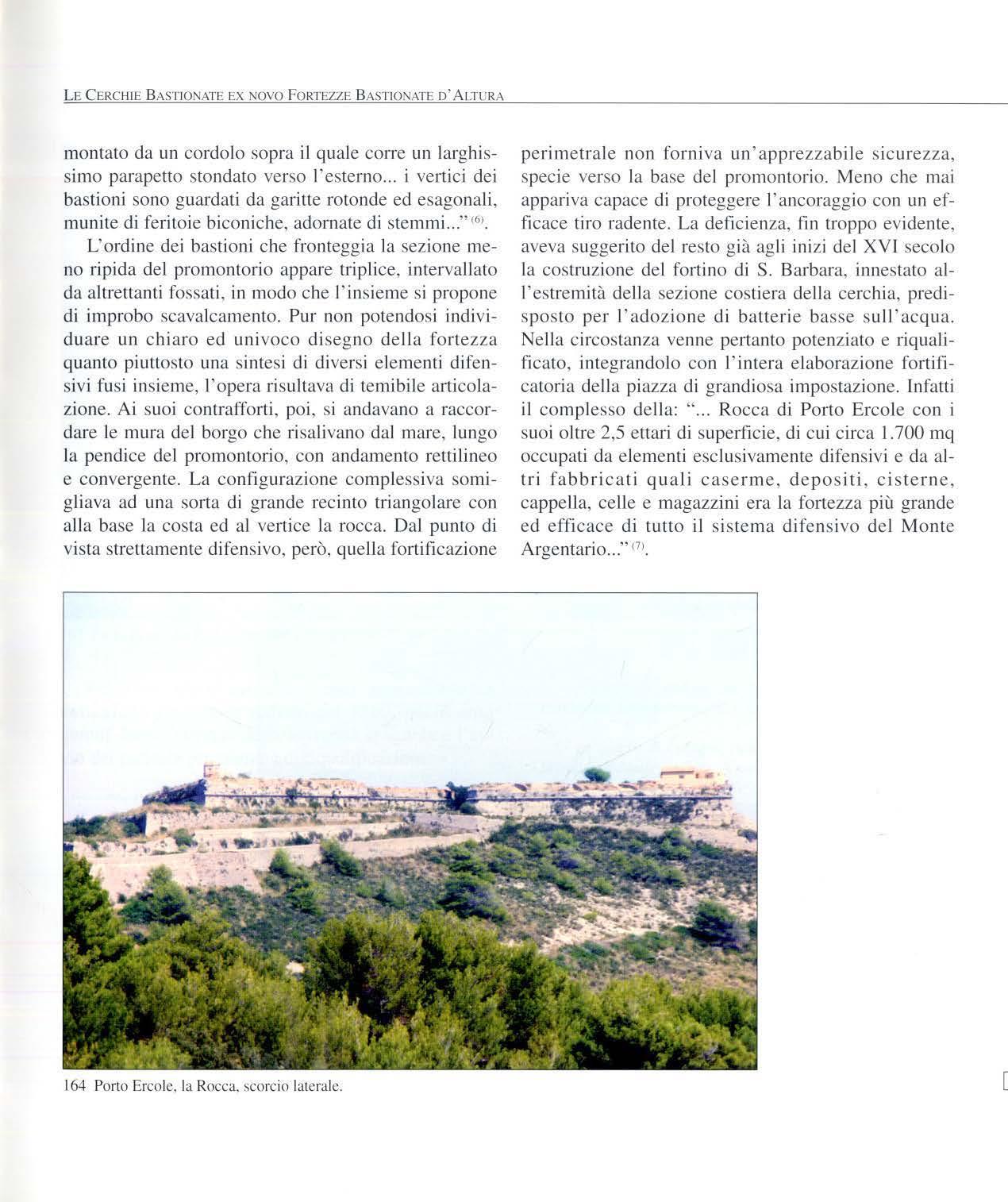

P orto Ercole, la Rocca, sco rcio laterale ...................................................................................... p.

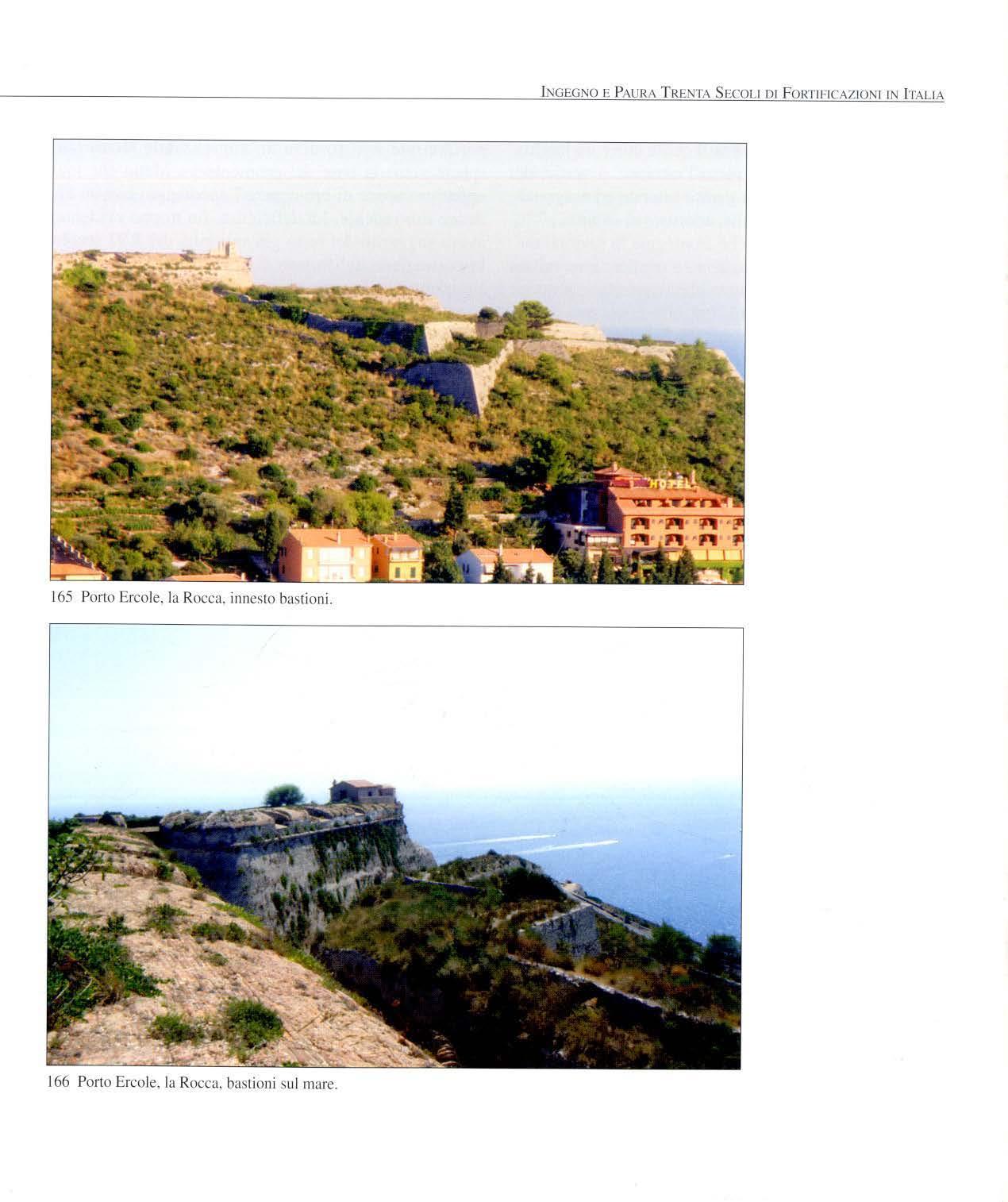

P orto Ercole , l a R occa, innesto bastioni ............................ ................. .... . .. ...... ..................... .. .. .. p .

Porto Ercole , l a Ro cca, bastioni su l mare p

P orto Ercole, l a Rocca, bas ti oni sul mare ................................................................................... p.

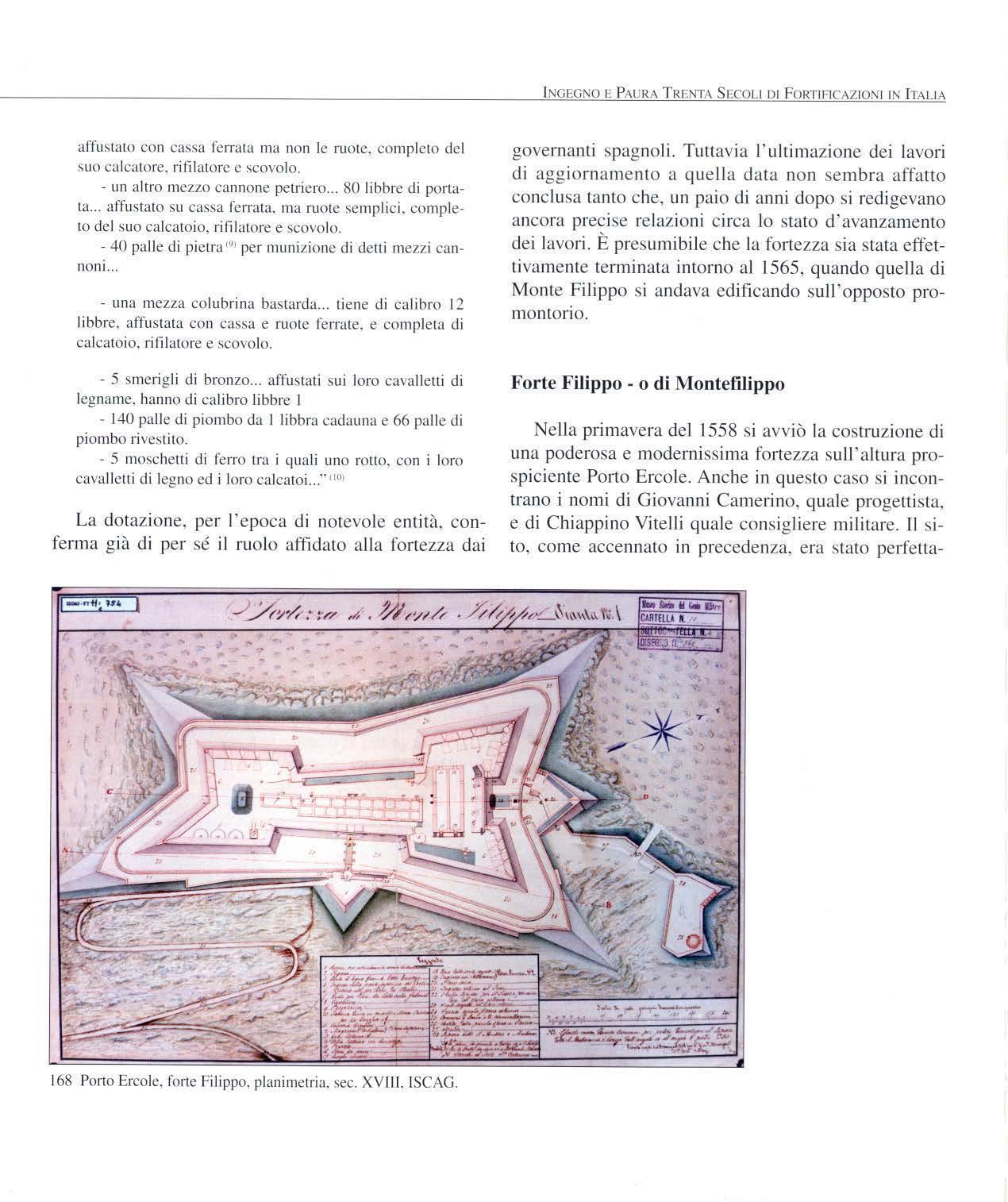

Porto Ercole, fo rte F il ippo, planimetria, sec. XVI II , JSCAG p.

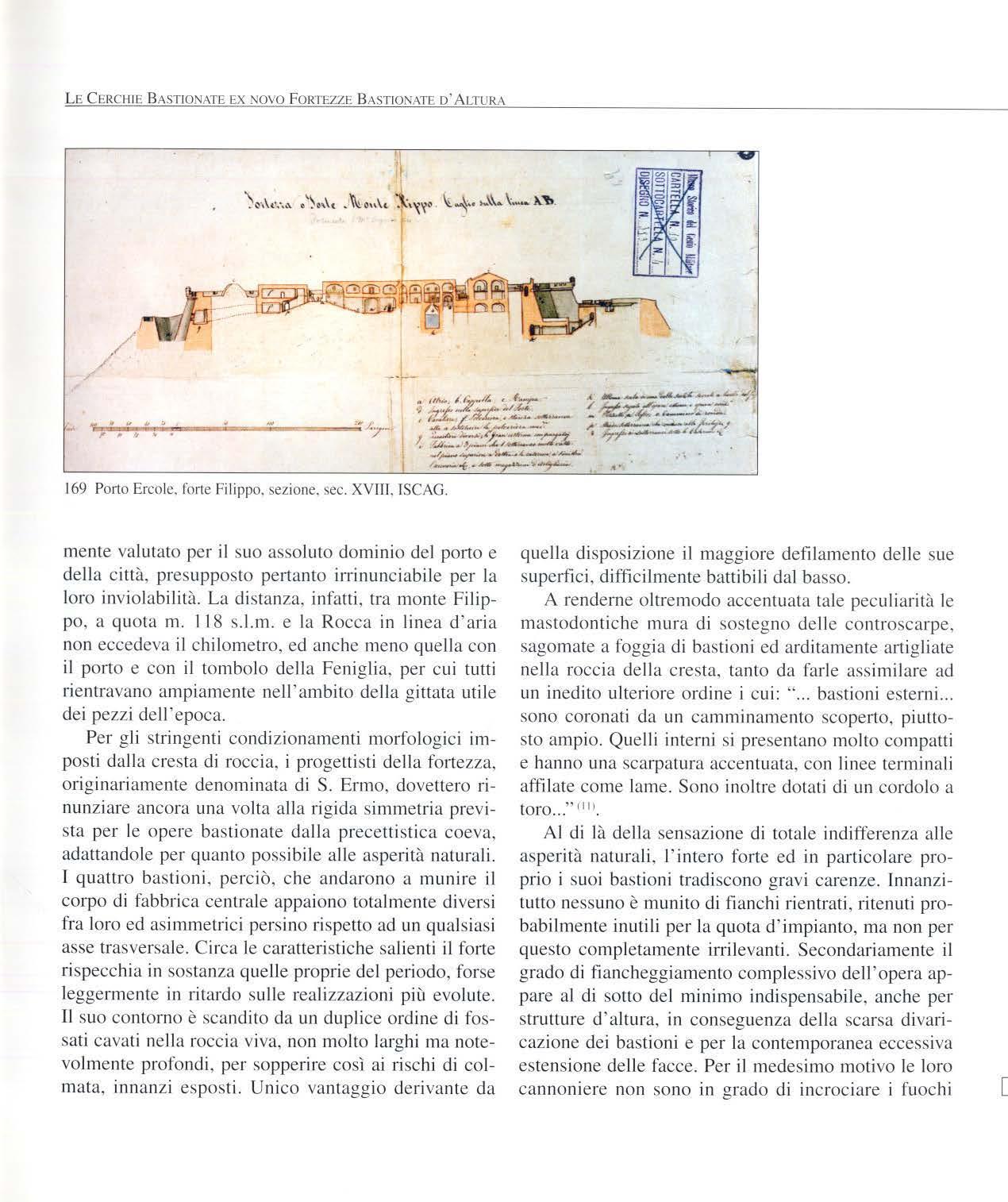

Porto Ercole, forte Filippo, sezione sec. XVIII, ISCAG p.

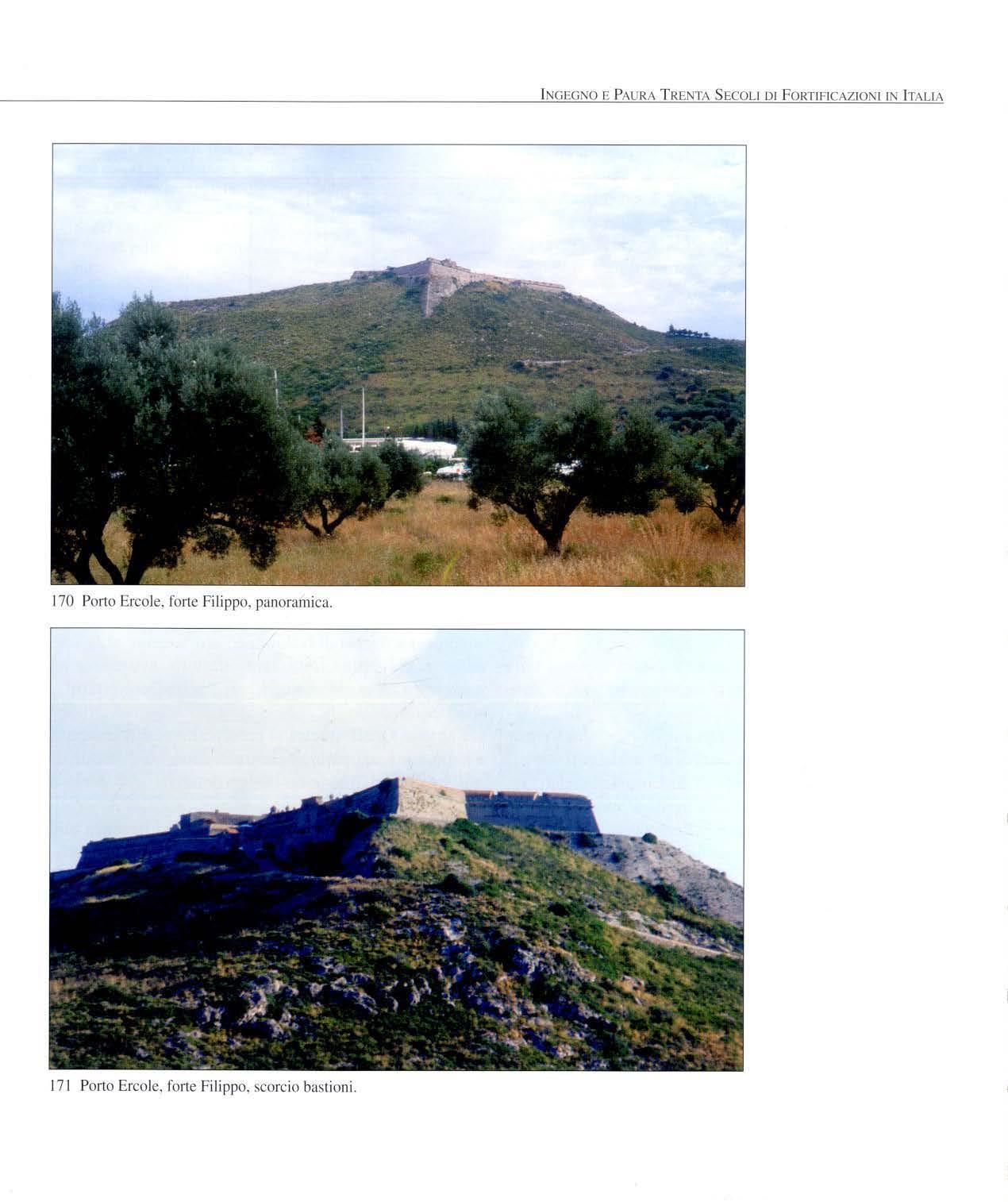

Porto Ercole, forte F il ip po, panoramica p.

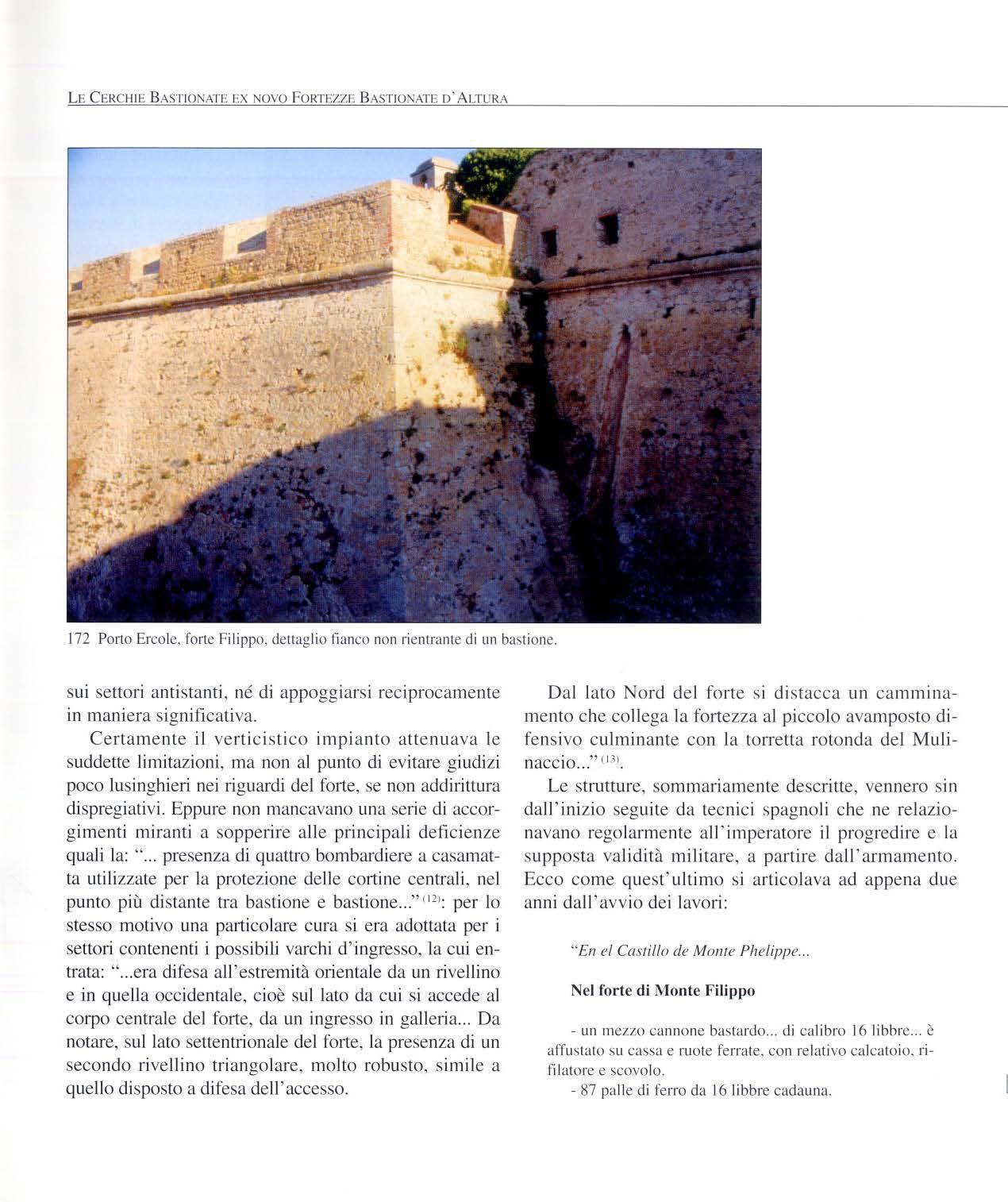

Po rto Ercole, forte Filippo, scorcio bastioni p.

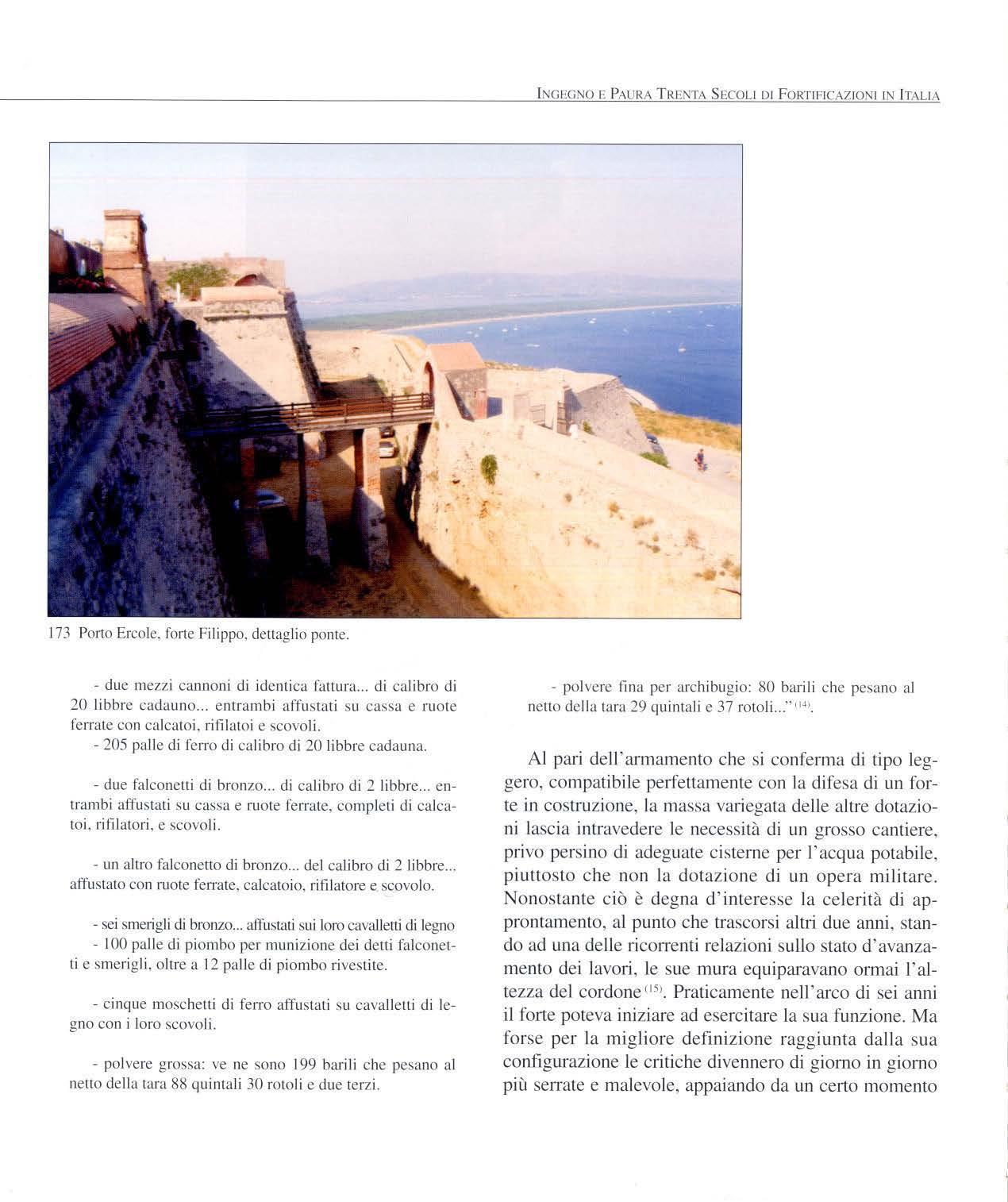

P orto Ercole, fo rt e F ilipp o , dettaglio fianco non rientrante di un bastione .. ............................. .p.

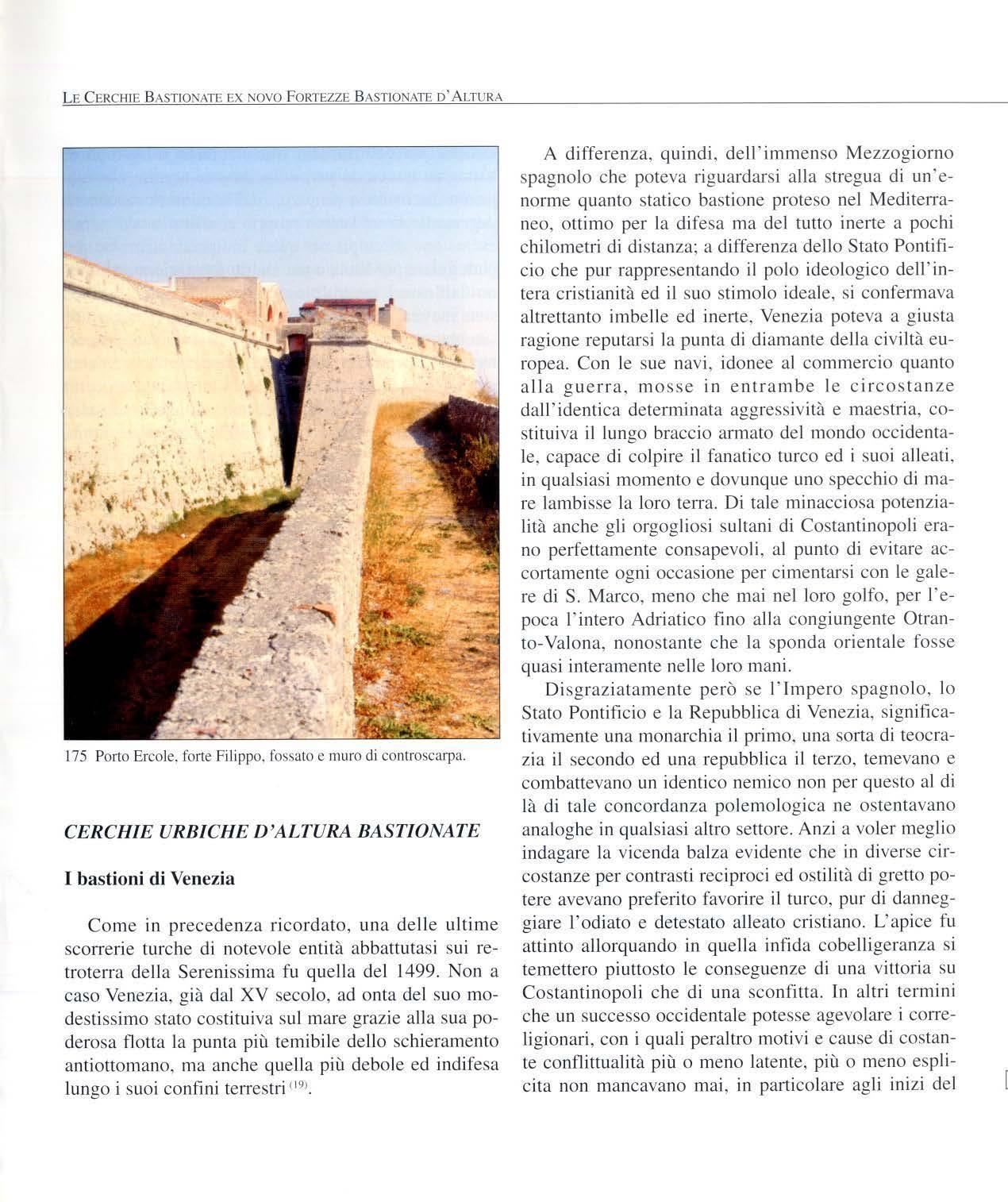

P orto Ercole, forte Filipp o, dettaglio ponte p.

P orto Erco l e, forte Filippo , muro di controscarpa .............. ...... .. .... ..... ...................... ... ...... .. .... .. p.

P orto Erco l e , fo rt e Filippo, fossato e muro d i controscarpa...... .. .. .. .. .. ... .. .. .. ...... ................ ........ p.

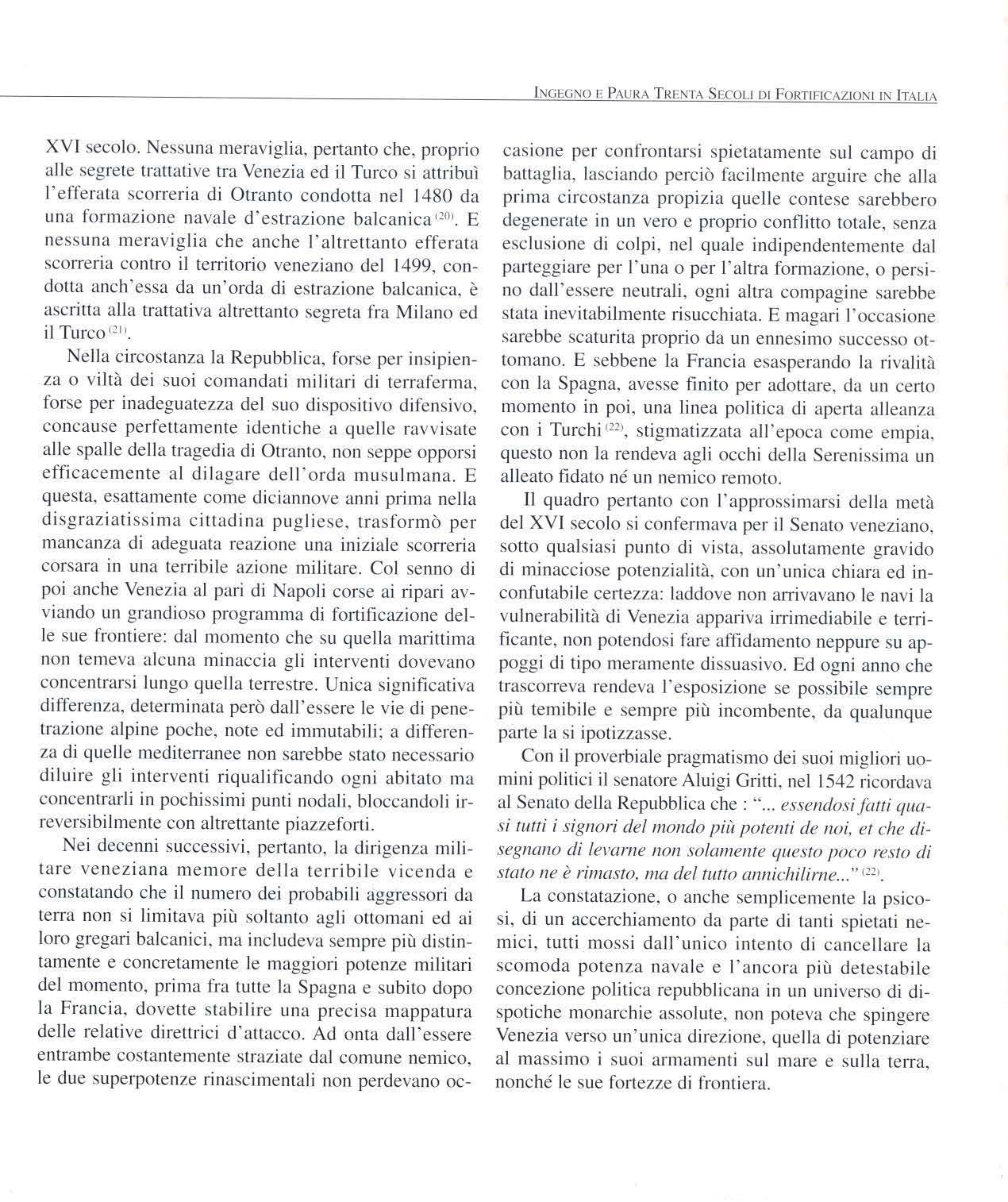

B ergamo , mura venez ian e del 1561-1588 .. ...... .... .... ....... .. .. ......................... .. .... .... .... ....... ......... p.

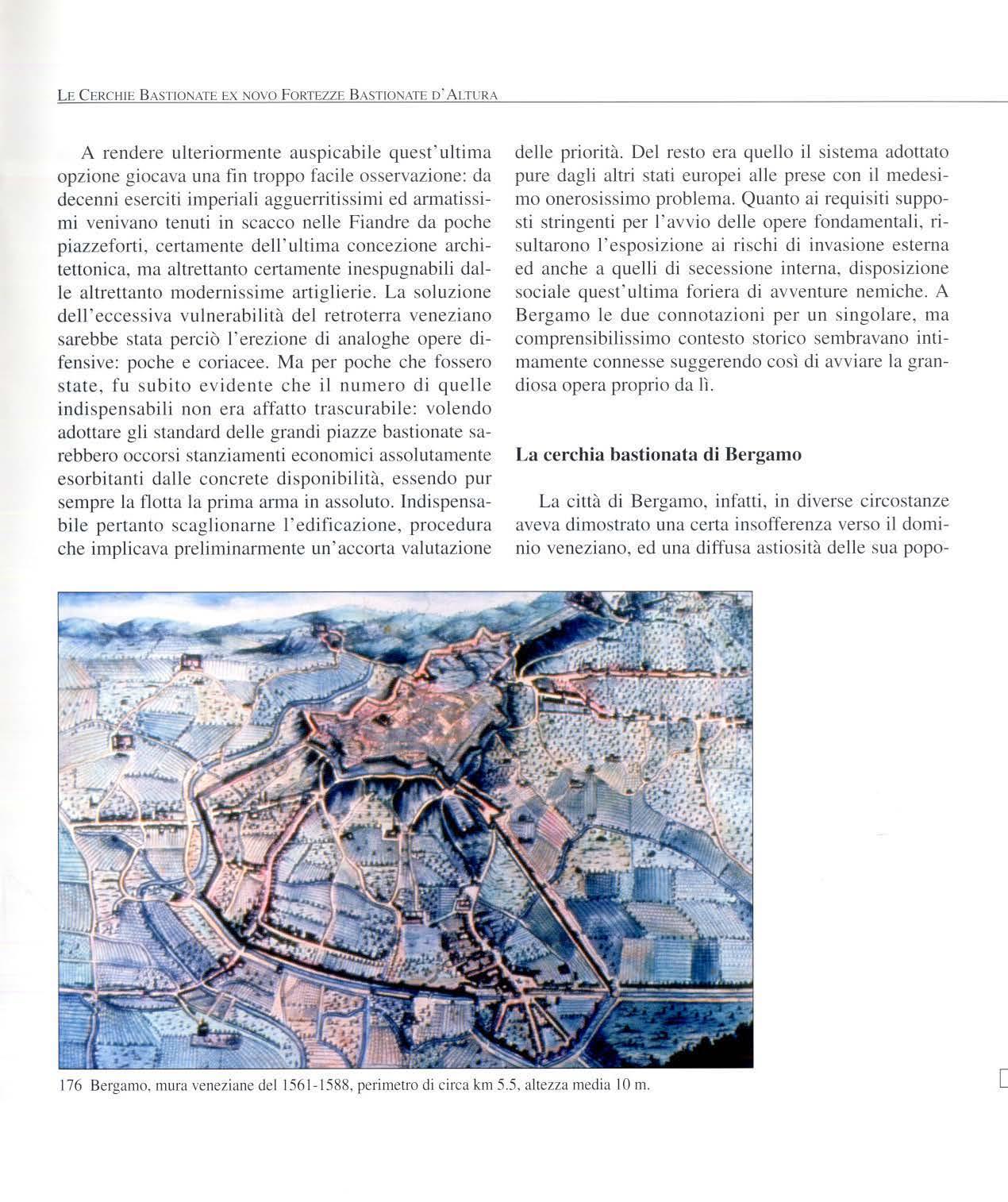

Be rga m o, mura veneziane, disegno storico altimetr ico ....... .. .. ... .. .. .. .. . .... ............... ............... ... .. p.

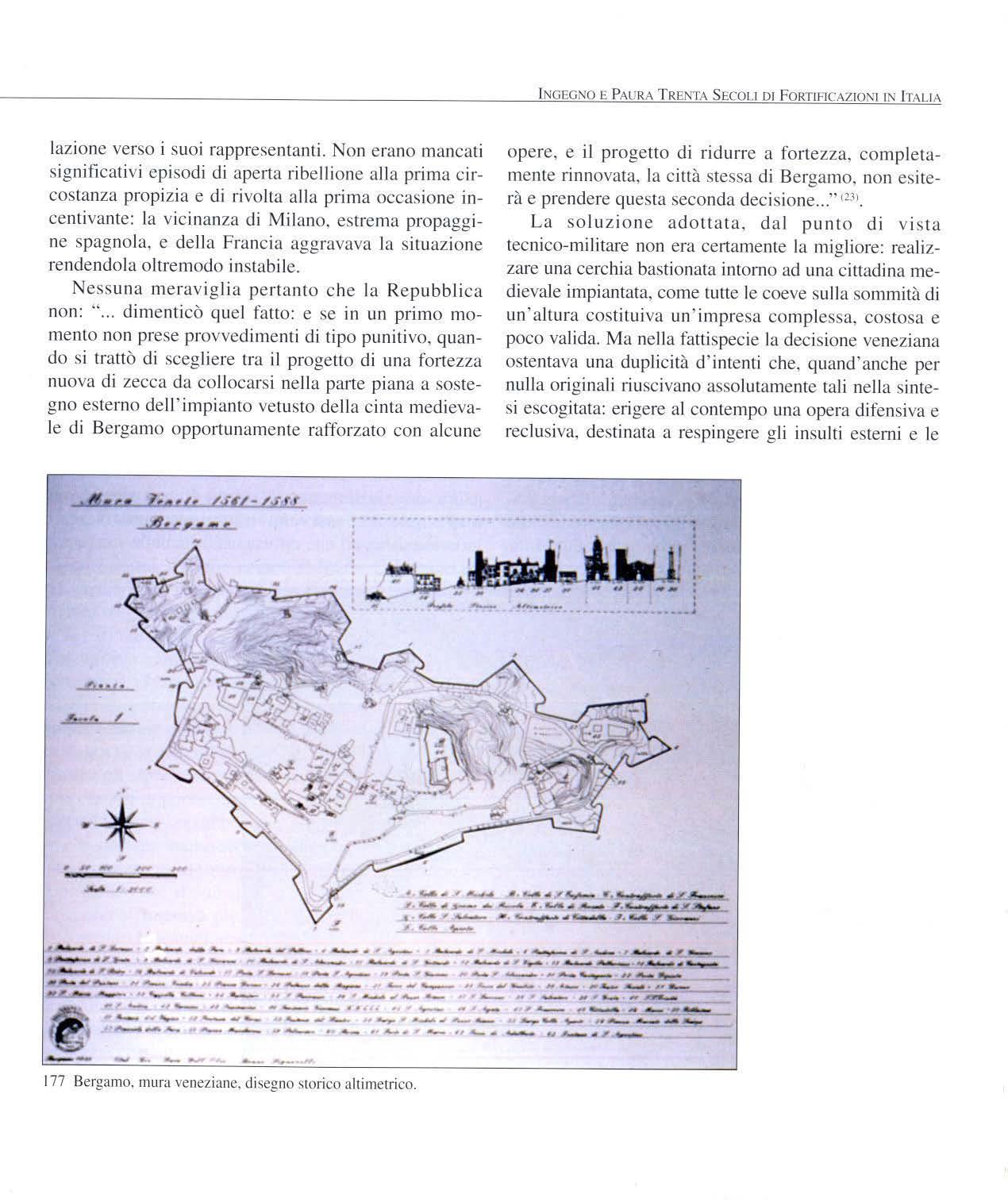

B ergamo, le mura viste dal lato Sud-Ovest della città .............. ........................... ............. ......... p.

B ergamo, le mura v iste dal l ato Sud-Est della città ................. ......................... ............... ..... ..... p.

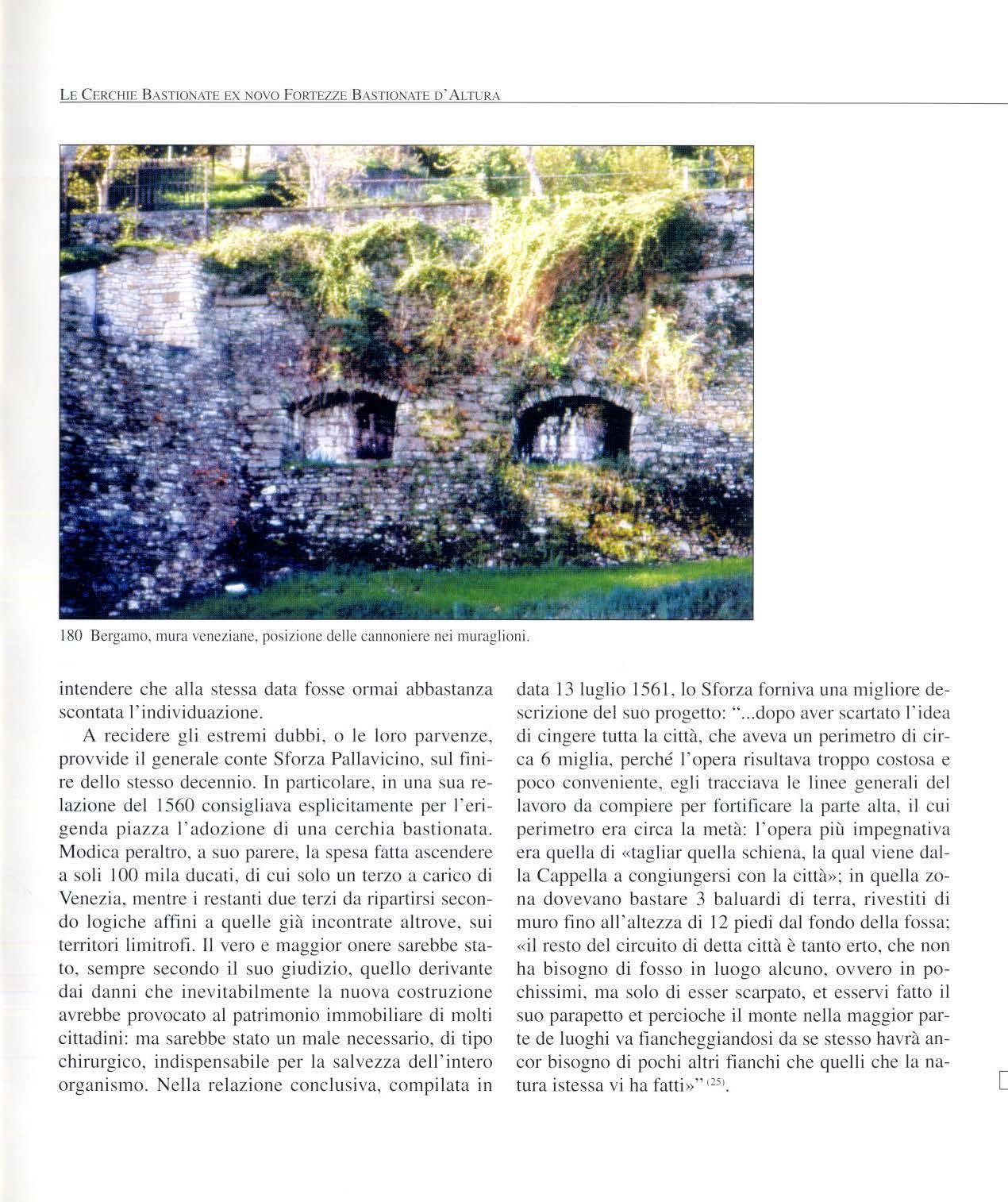

Berga mo, mu ra venez ia ne , posizione delle canno ni ere nei mura g li oni ..................................... p.

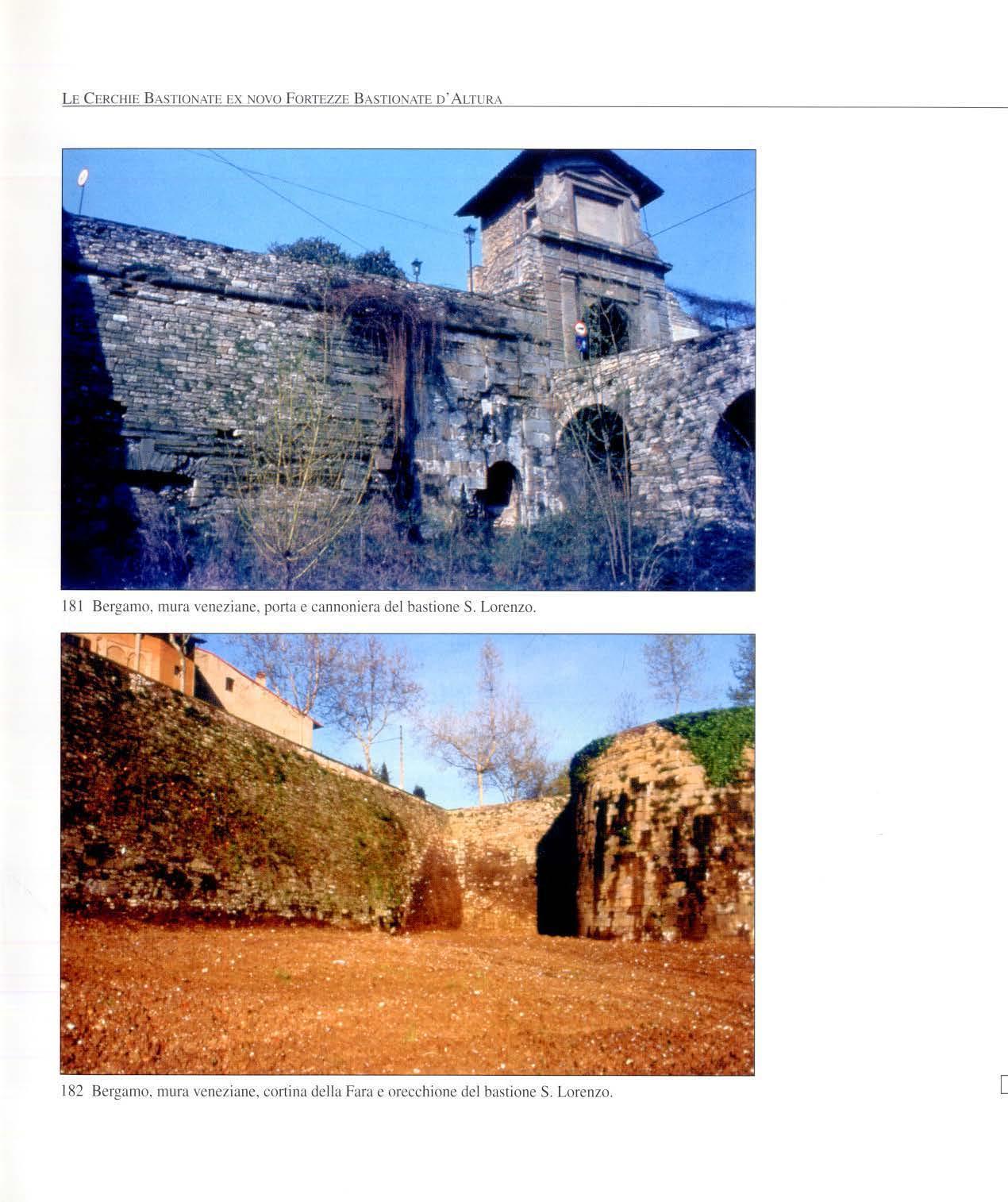

B ergamo , mura ve ne ziane , porta e cannoniera de l bastione S. L o re nzo ............ ................. ....... p.

Bergamo, corti na d e lla Fara e orecc hion e de l bastione S. Lo renzo ....... .. ... .. .. .. .. ............ ........... p .

Berga mo , mura veneziane, ca nnoni era e sortita nel bastione S. L orenzo ................. ................ . p.

Bergamo, mura ve neziane, interno della cannoniera del S. Lore nzo .. . .............. .............. .......... p.

Berg amo, ved ut a de lla ca nnoniera doppia ne lla cortina de ll a Fara ............................................ p.

B e rg amo, bastione della Fara co n inglobato l'acquedotto del 1200 .......................................... p.

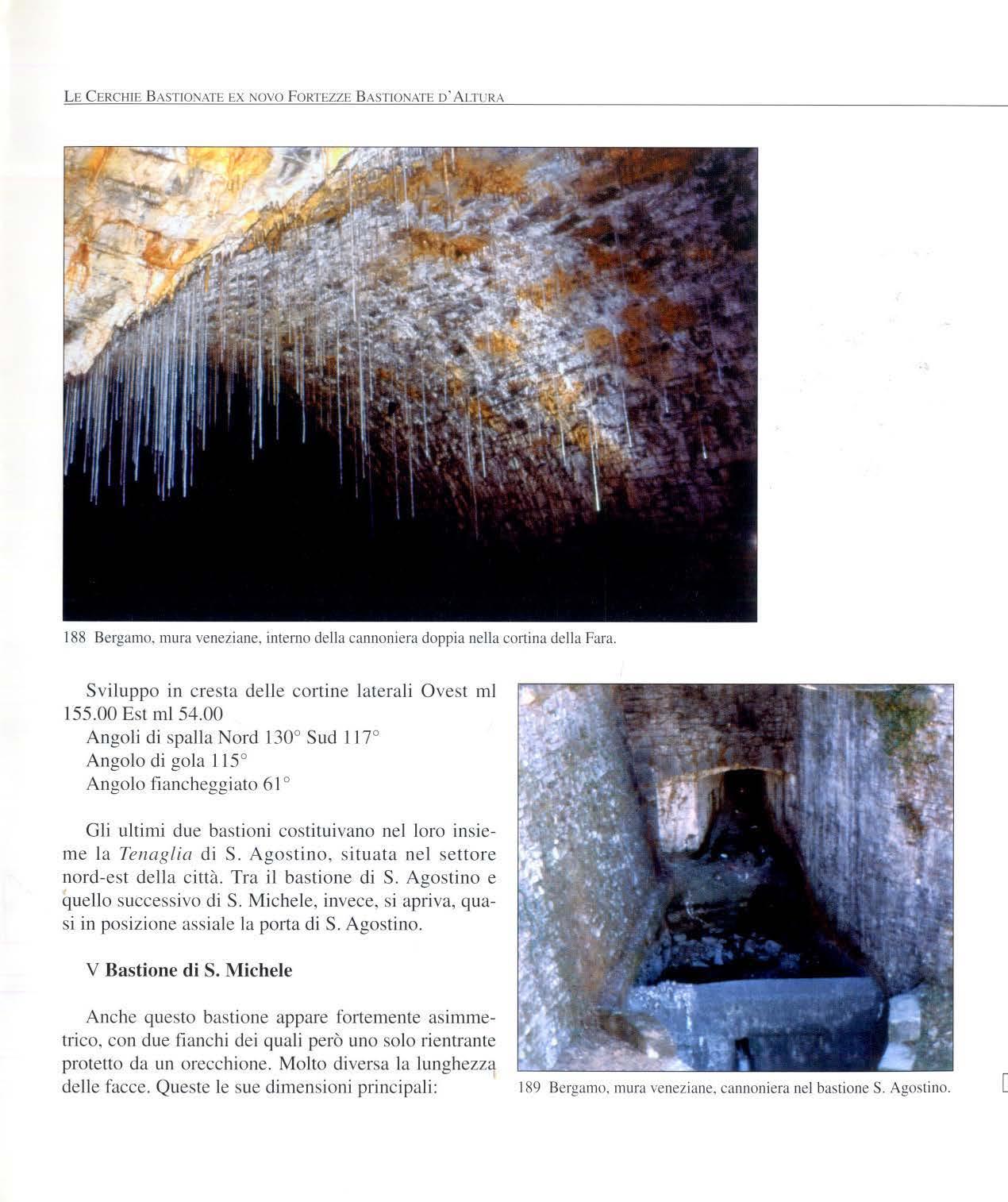

Be rga mo , int e rno della can noni era doppia nella cort ina della Fara p.

B e rgamo, interno della cannoniera doppia nella cort in a della Fara .... ................. .. .. ... ............. .. p.

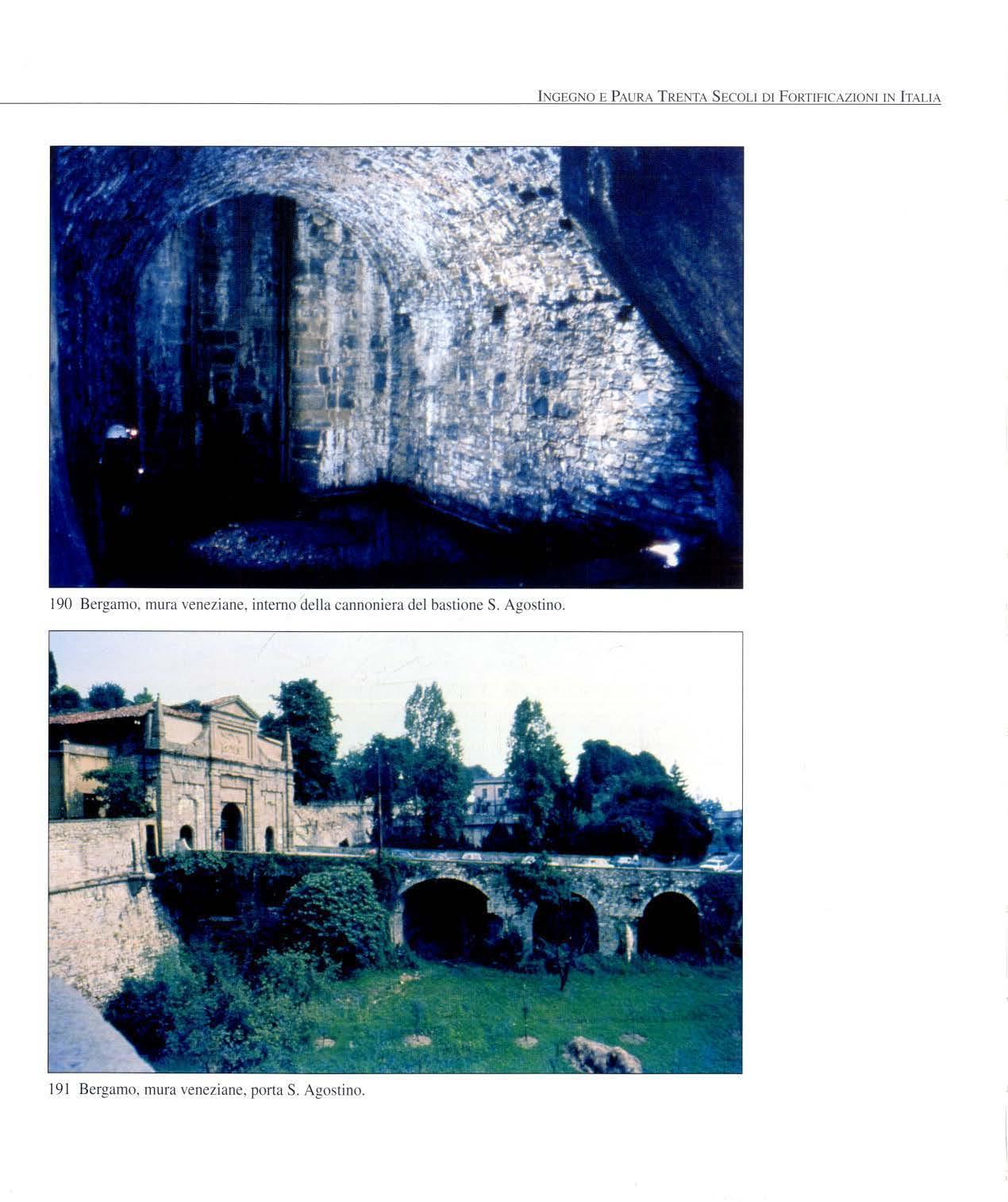

B e rgamo, mura venezia ne , cannoniera ne l bastione S. Agost ino ............................................... p.

B e rga m o , mura veneziane , interno della ca nn oniera d e l bast io ne S. Agostino p.

Bergamo, mura ve neziane, porta S. Agostino p

Bergamo, galleria di accesso della ca nn o ni era del bastio ne S. Mi che le p.

Civitavecchia , to1Te di Montalto di Castro p.

Terracina, Latina, Pesco Montano p.

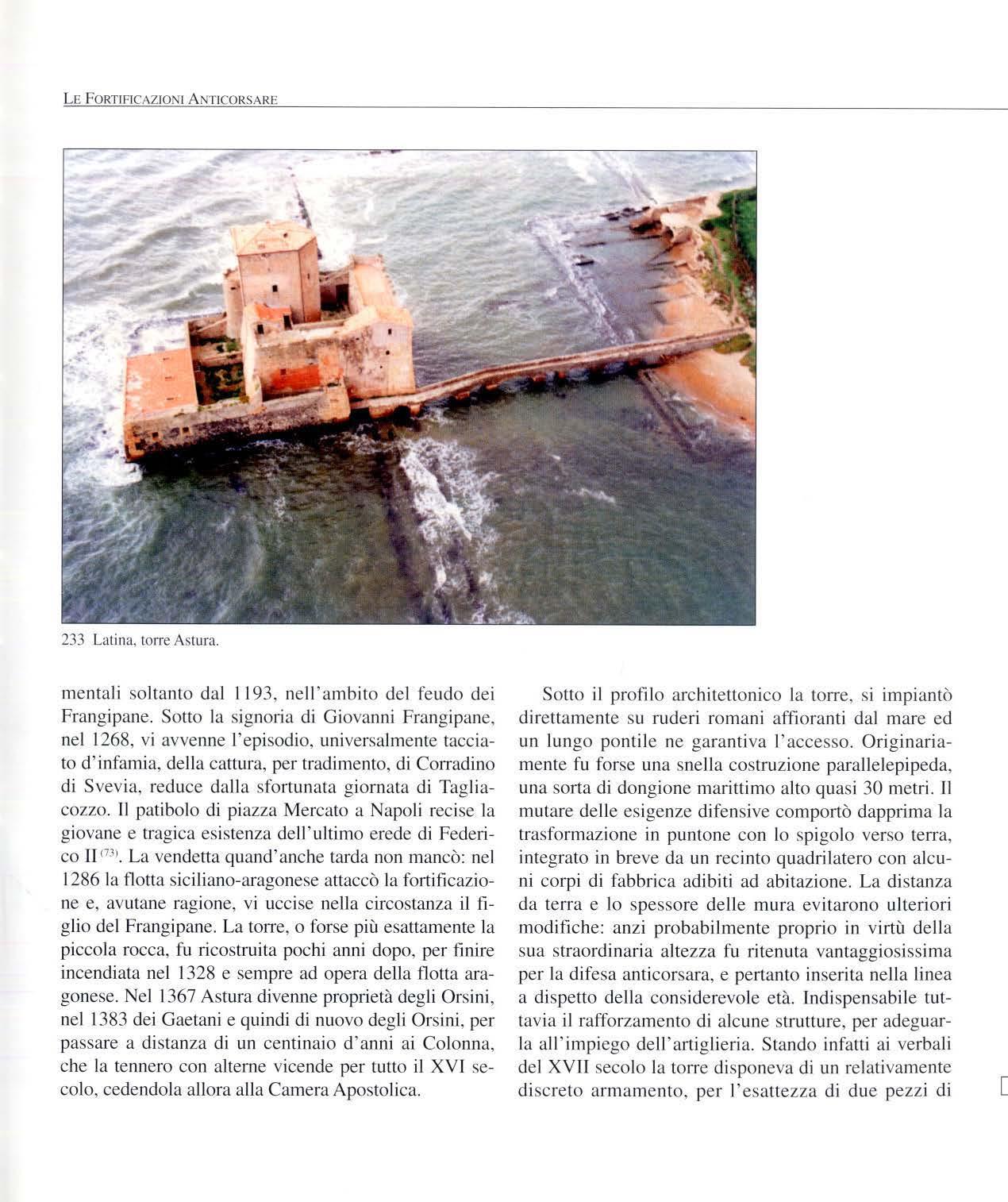

Latina, to1Te Astura ..................................................................................................................... p.

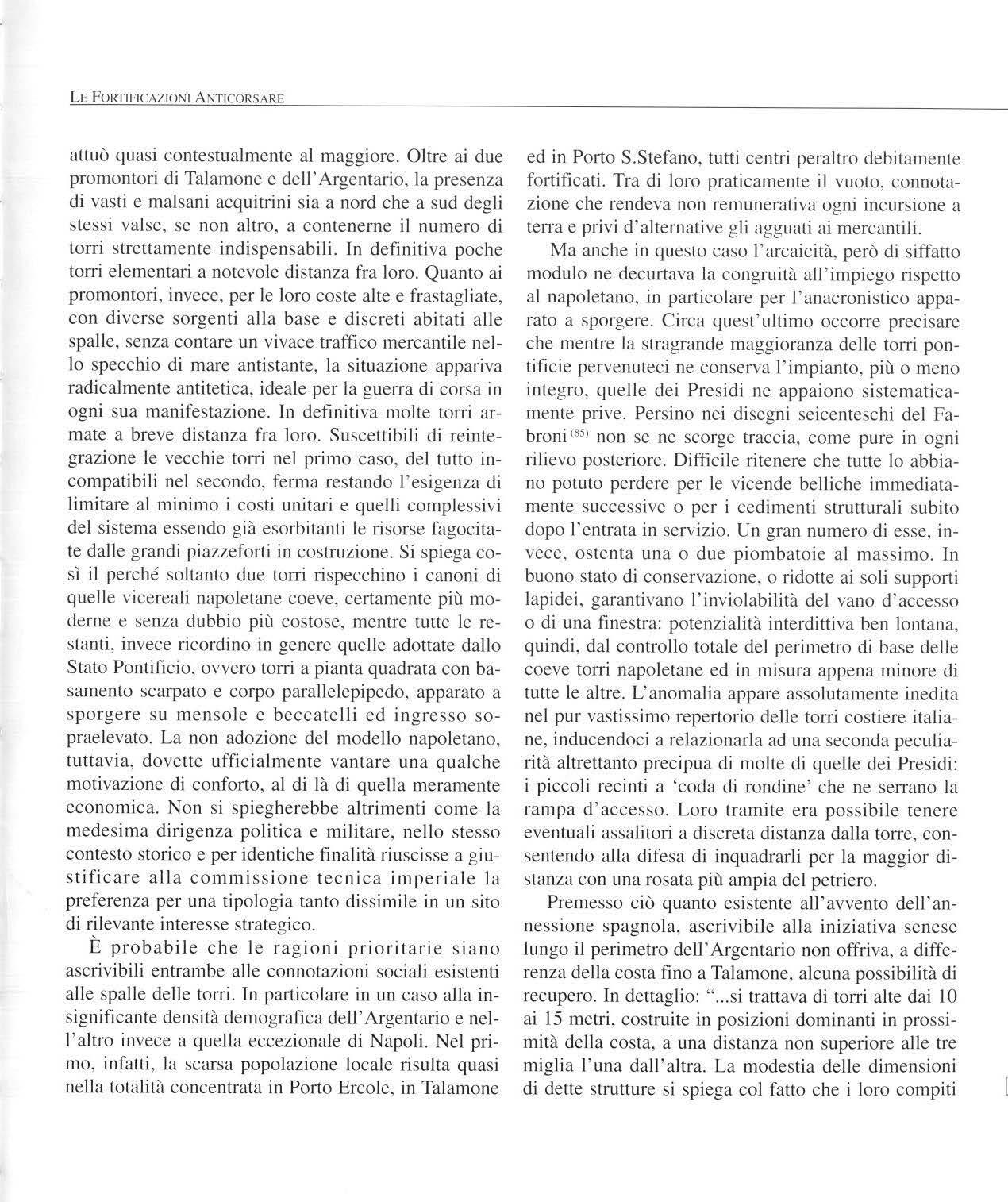

Monte Argentario, torre delle Cannelle p.

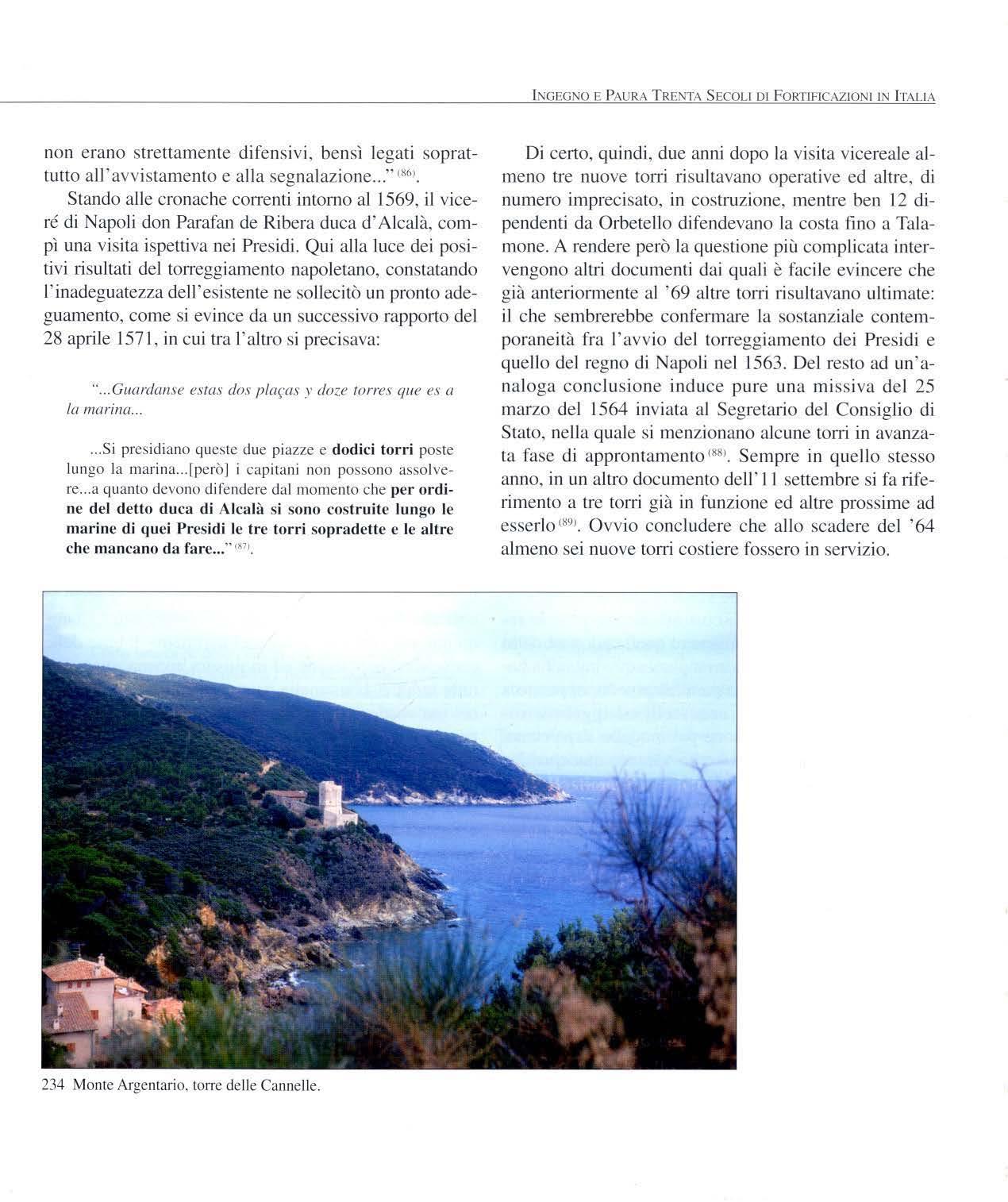

To1Te dell'Avvoltoio e torre della Ciana , ISCAG, FT/18 B 1283 p.

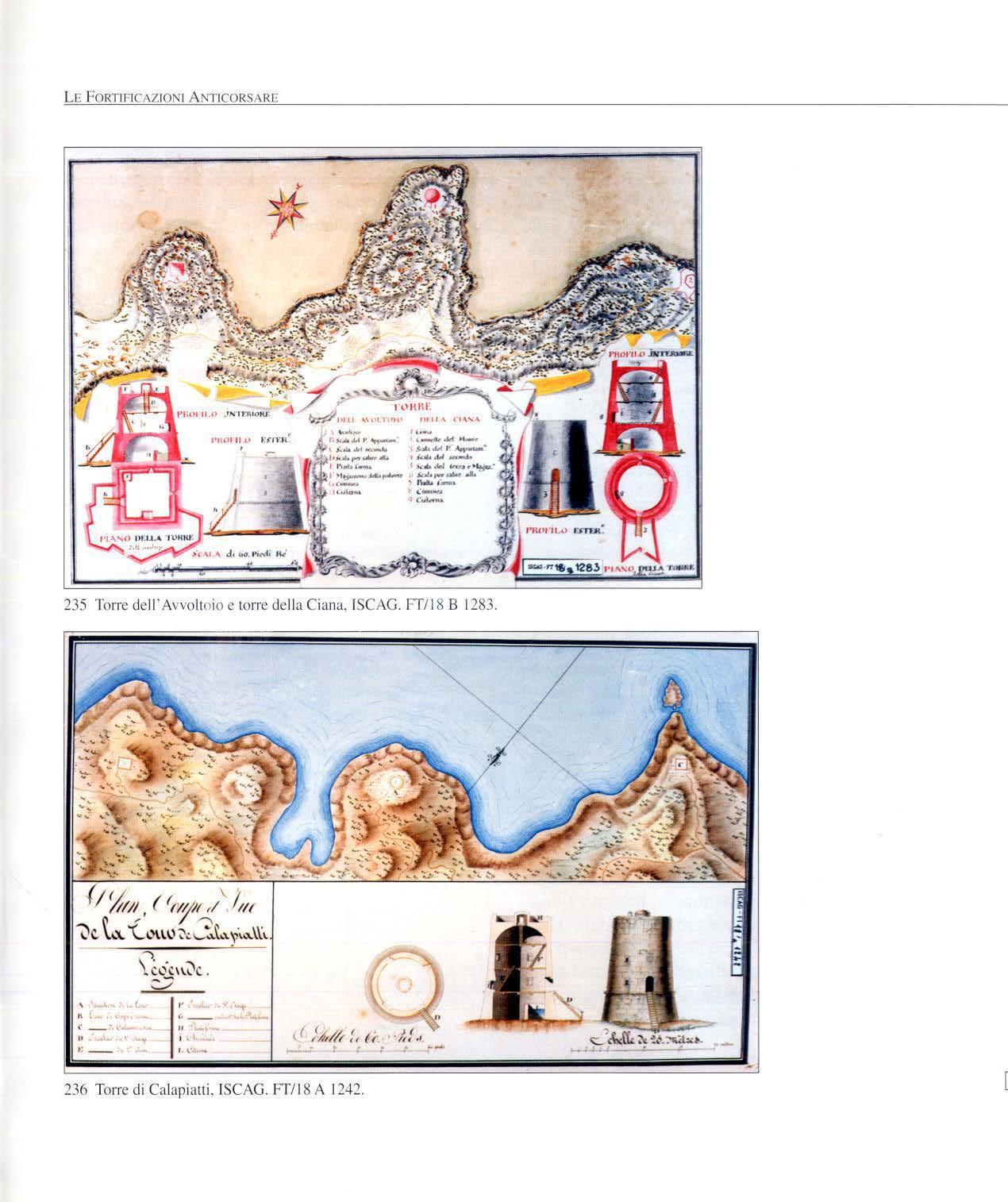

Torre di Calapiatti, ISCAG , FT/18 A 1242 p.

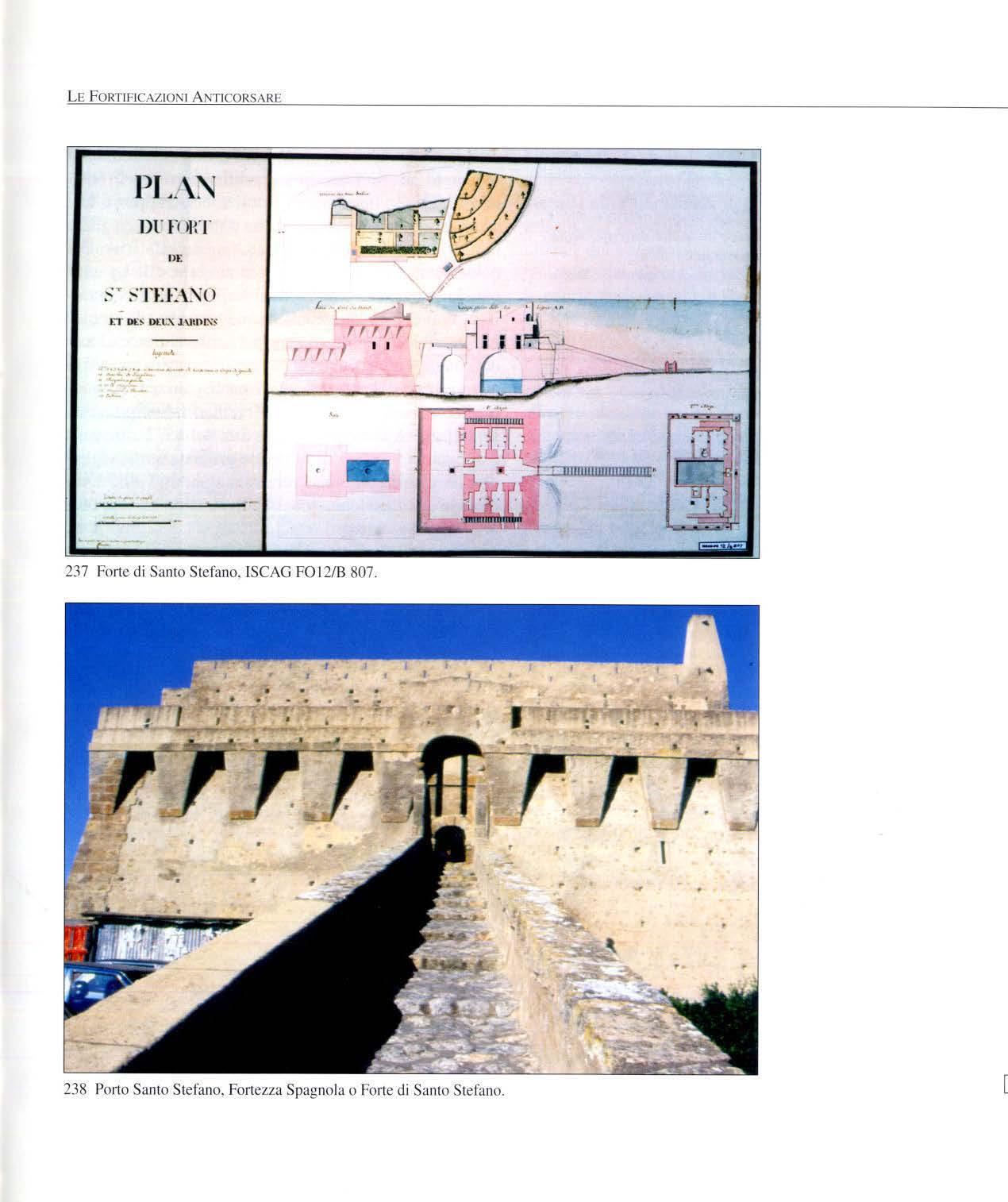

Forte di Santo Stefano, JSCAG, FOl 2/8 807 p.

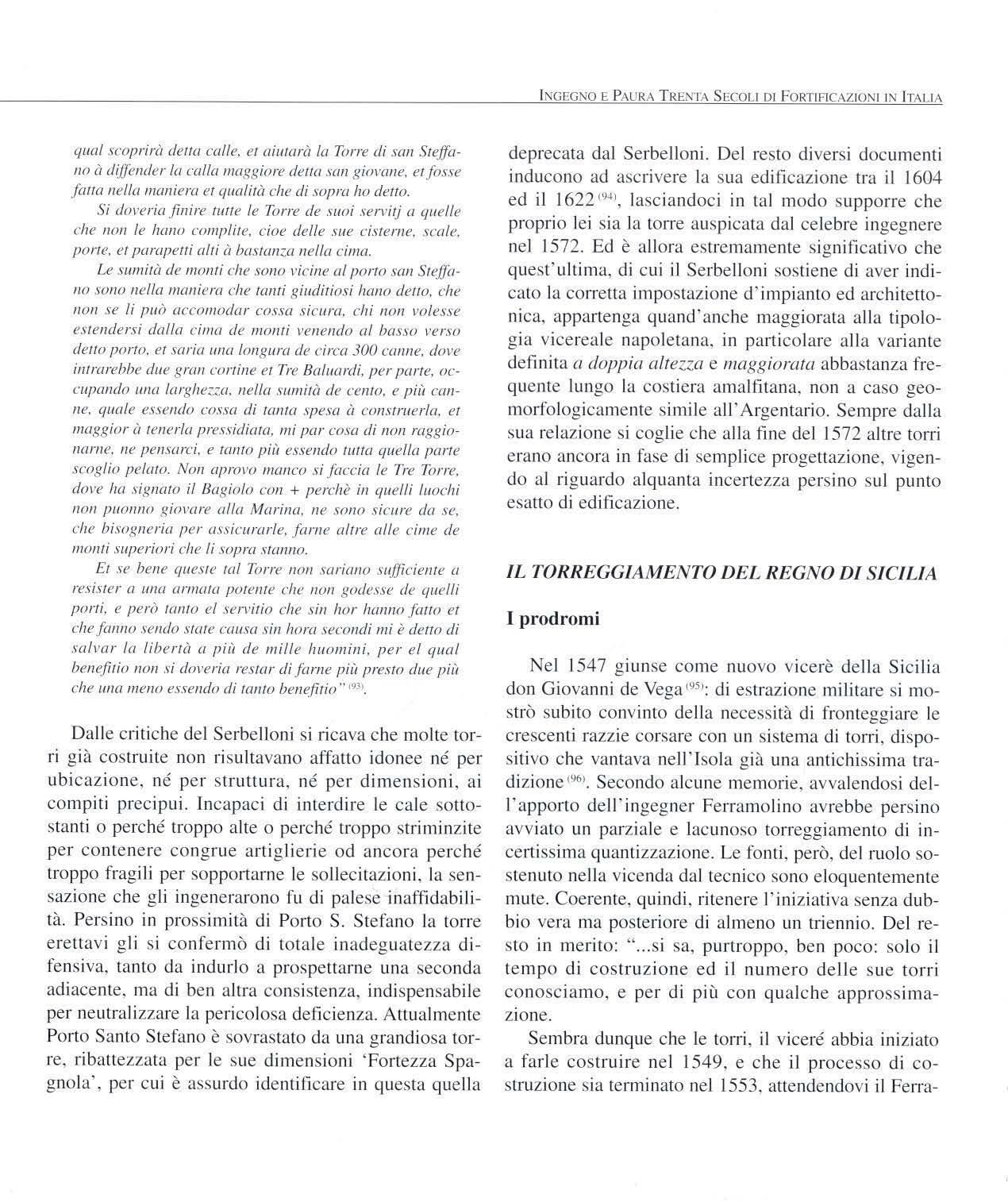

Porto Santo Stefano, Fortezza Spagnola o Forte di Santo Stefano ............................................. p.

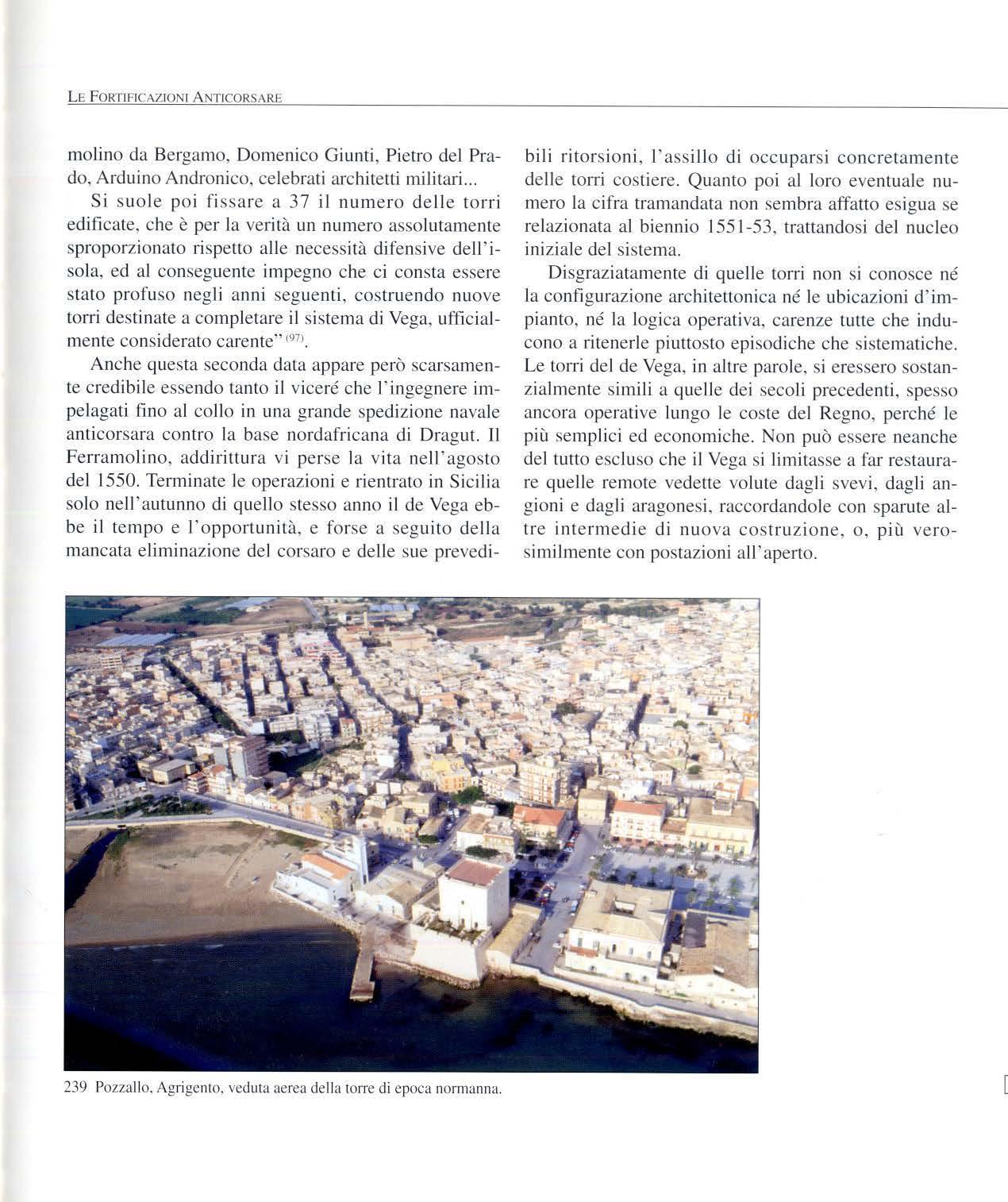

Pozzallo, Agrigento, veduta aerea della to1Te di epoca normanna p.

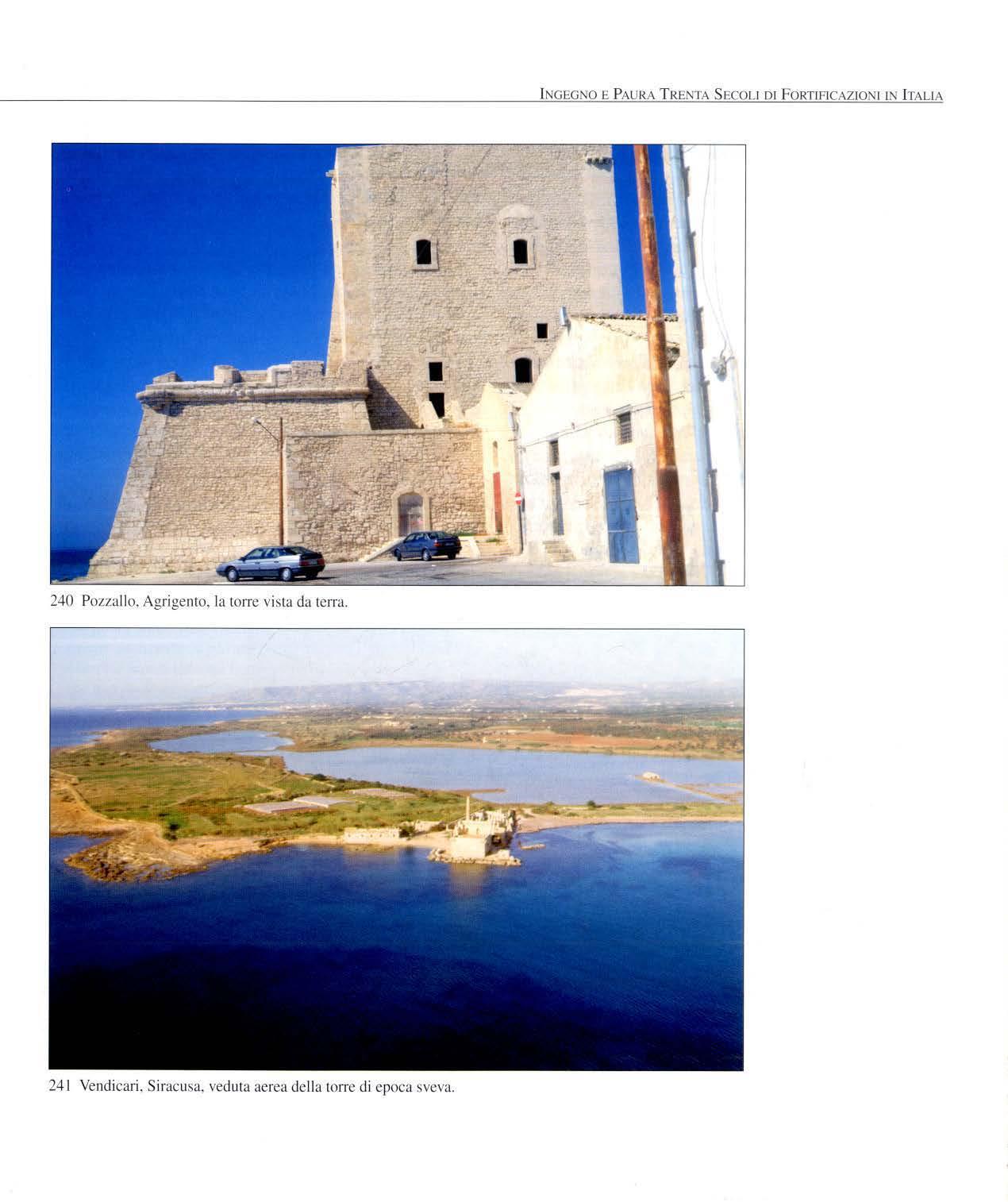

Pozzallo, Agrigento, la torre vista da terra ................................................................................. p.

Vendicari, Siracusa, veduta aerea della torre di epoca sveva ..................................................... p.

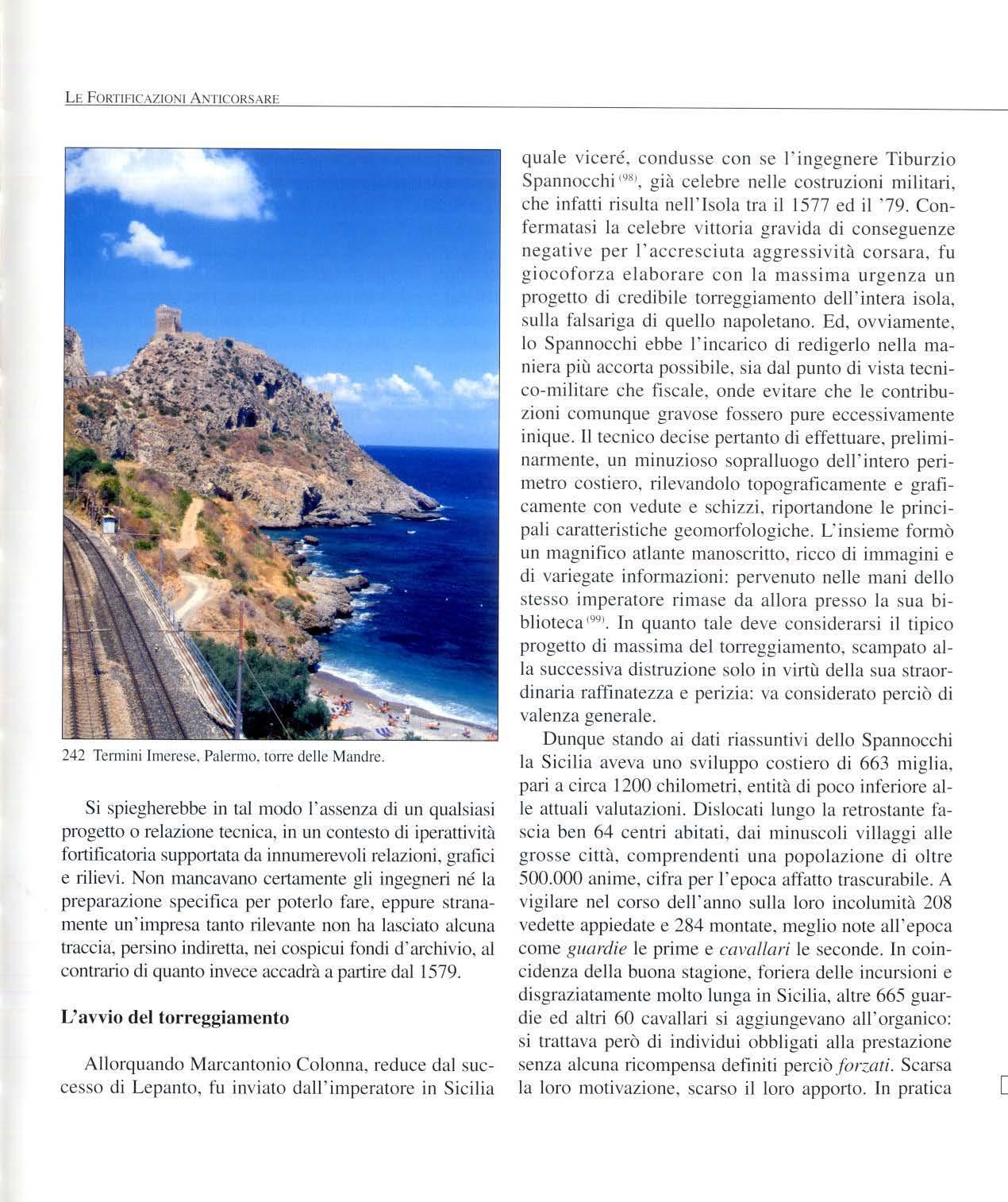

Termini Imerese, Palermo, torre delle Mandre ........................................................................... p.

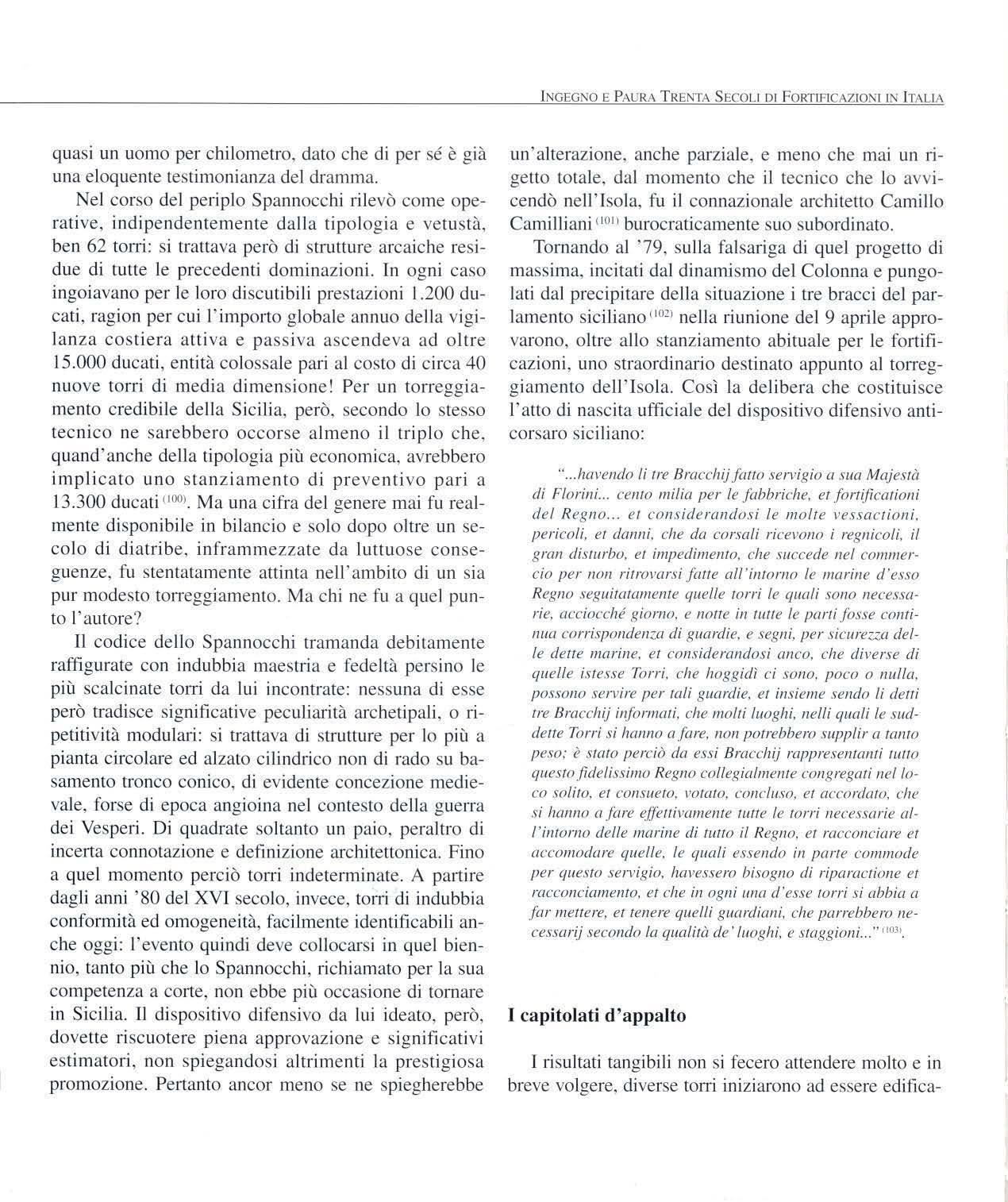

Termini Imerese, Palermo, to1Te Colonna .................................................................................. p.

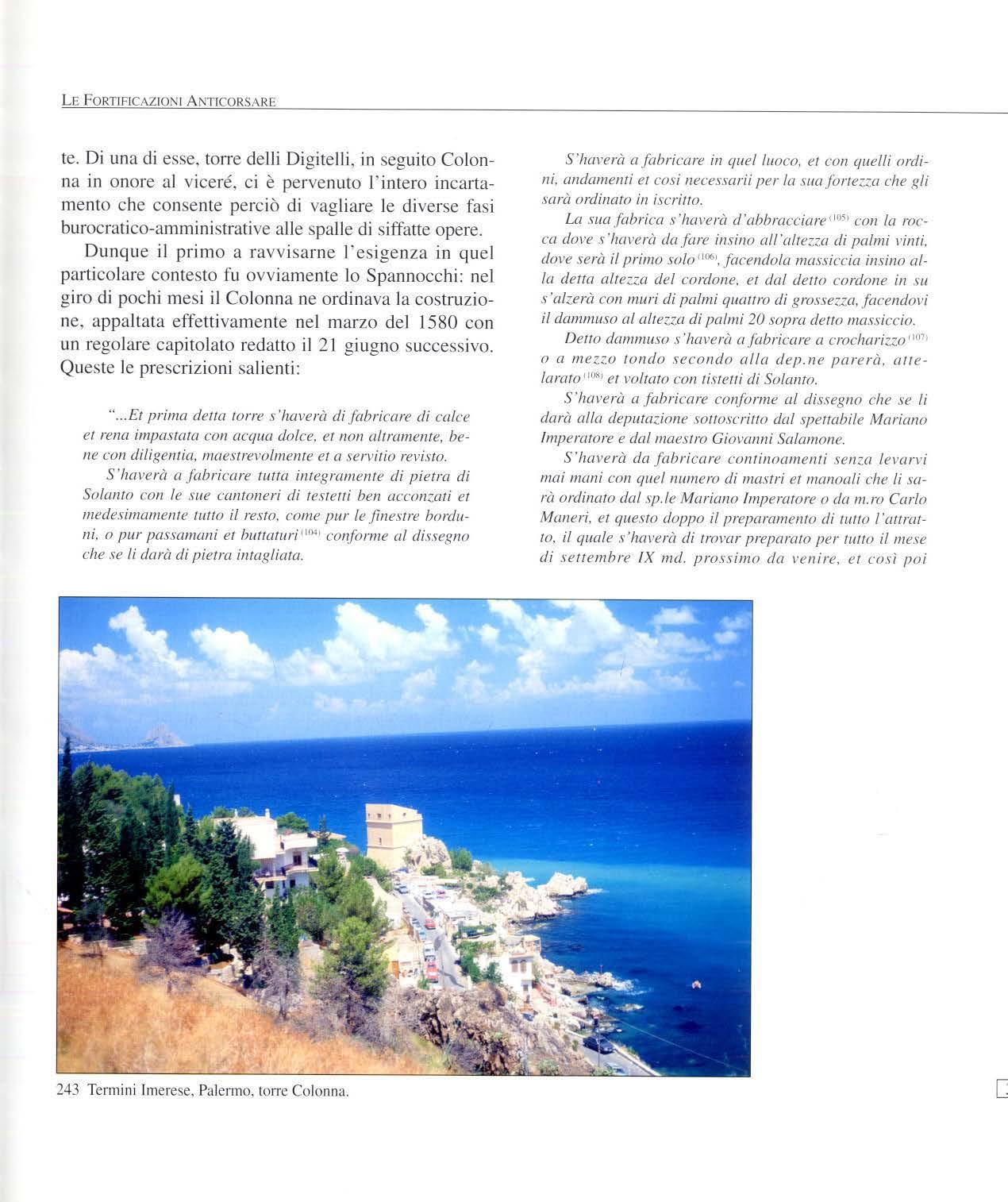

Gela, torre Manfria ..................................................................................................................... p.

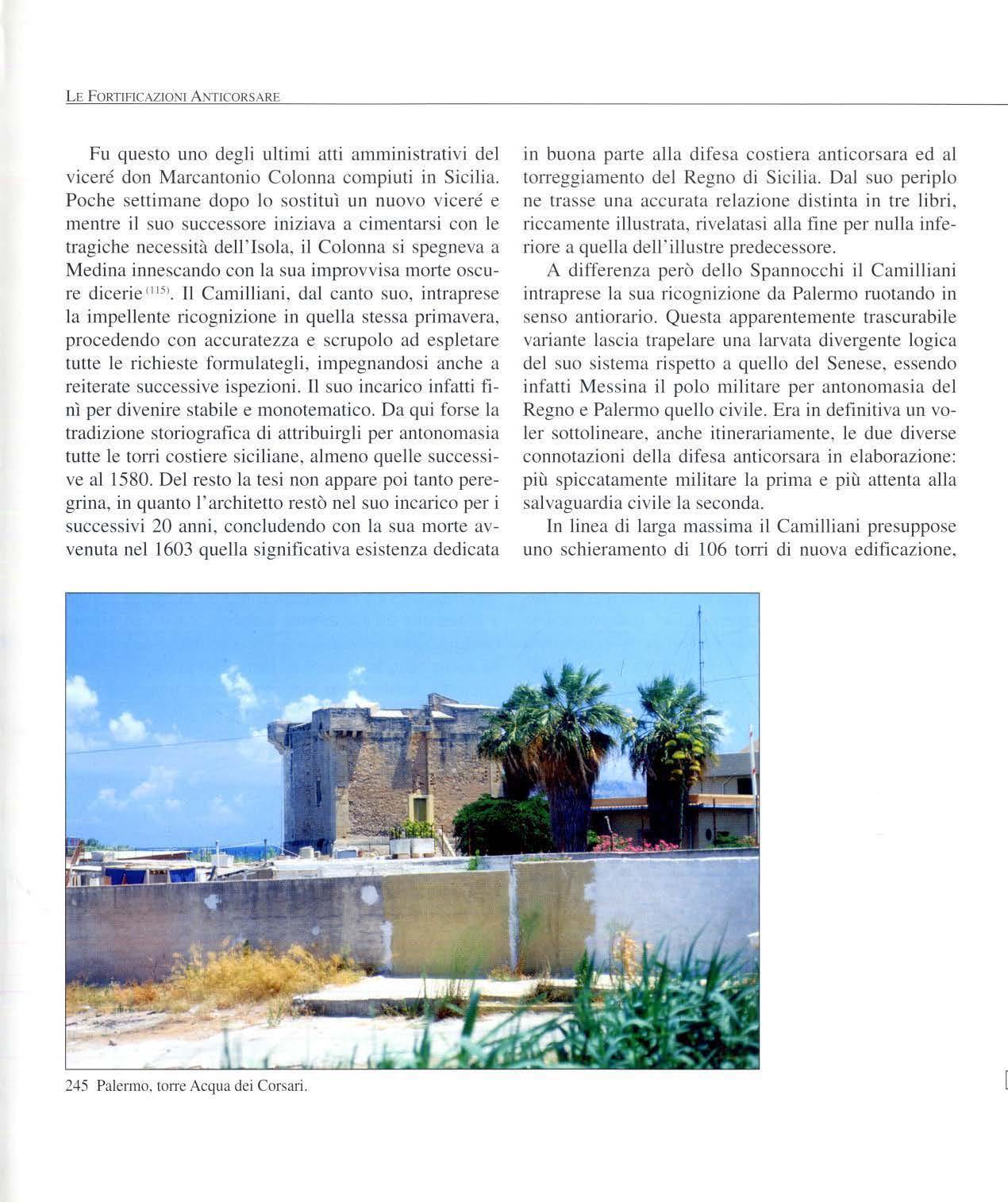

Palermo, t01Te Acqua dei Corsari ............................................................................................... p.

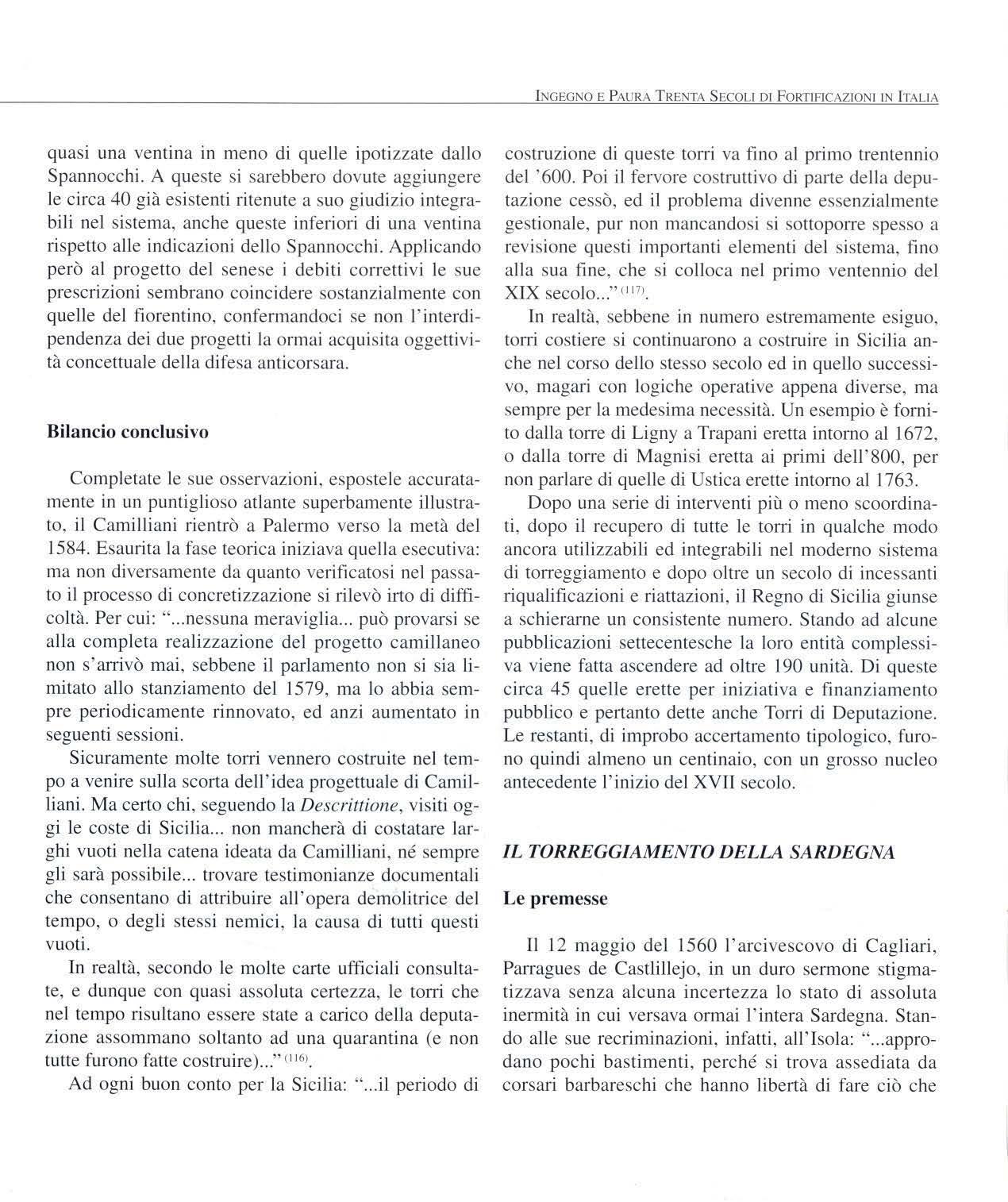

Trapani, to1Te di Ligny ............................................................................................................... p.

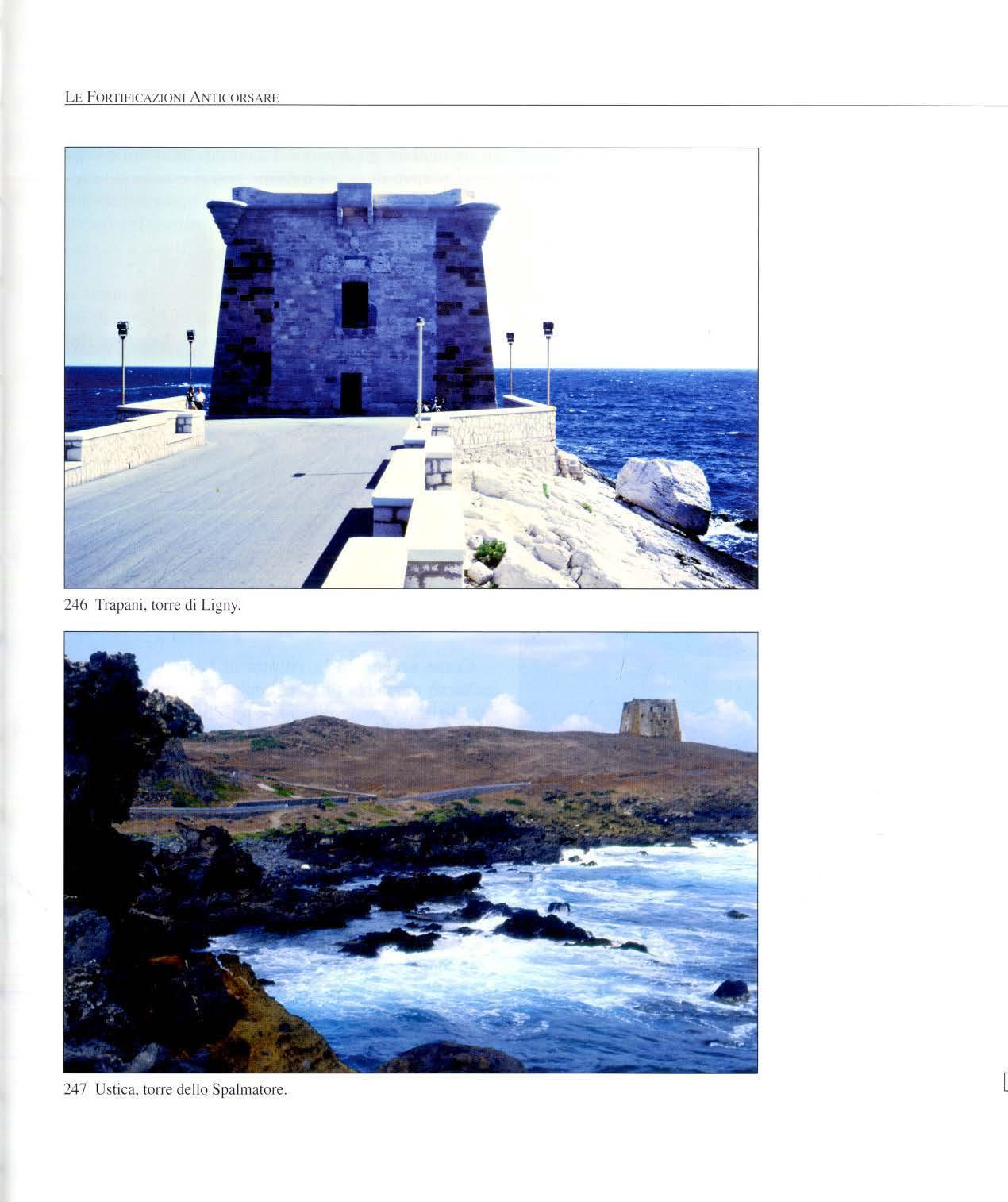

Ustica, torre dello Spalmatore .................................................................................................... p.

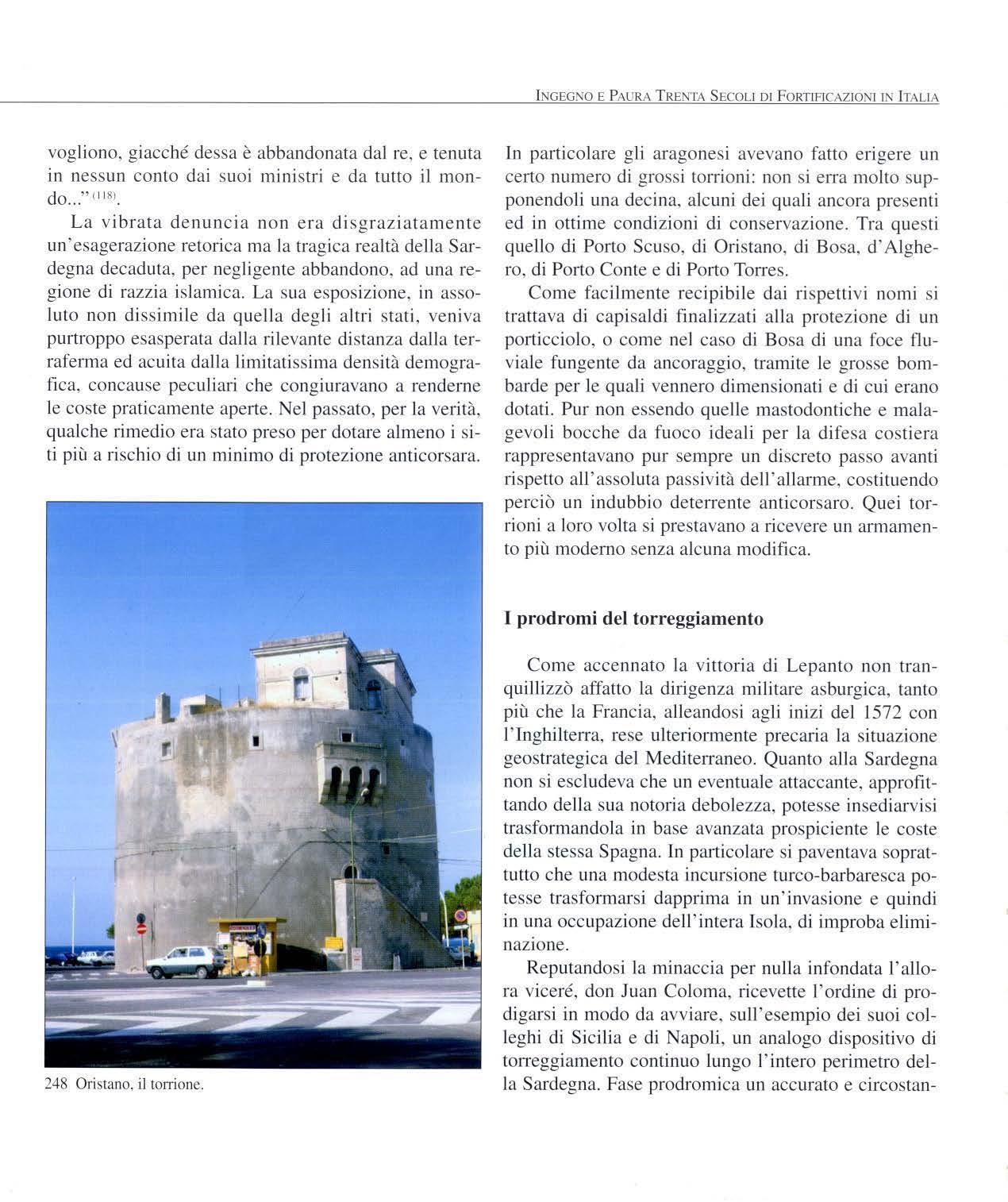

Oristano , il torrione .................................................................................................................... p.

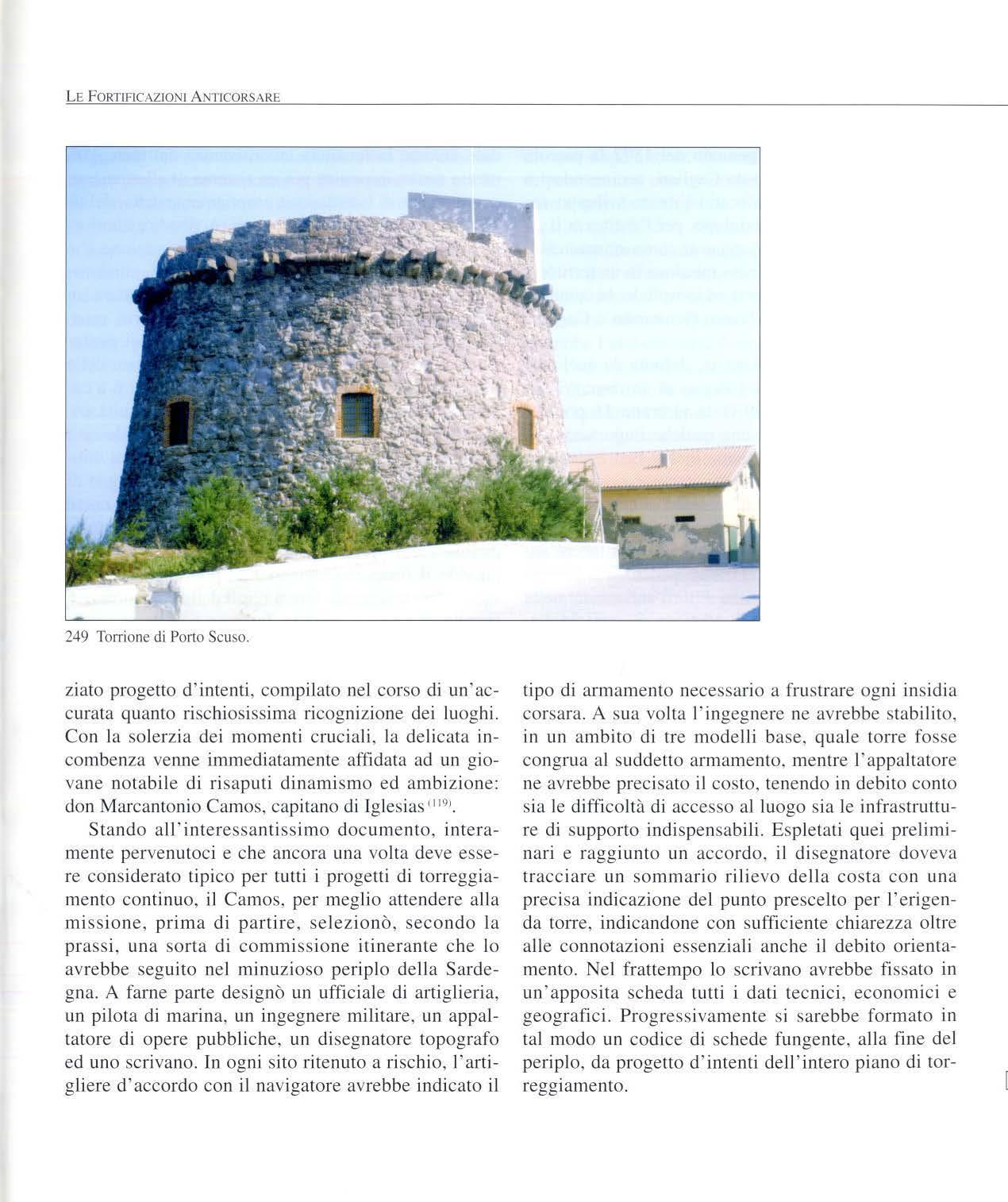

Ton·ione di Porto Scuso .............................................................................................................. p.

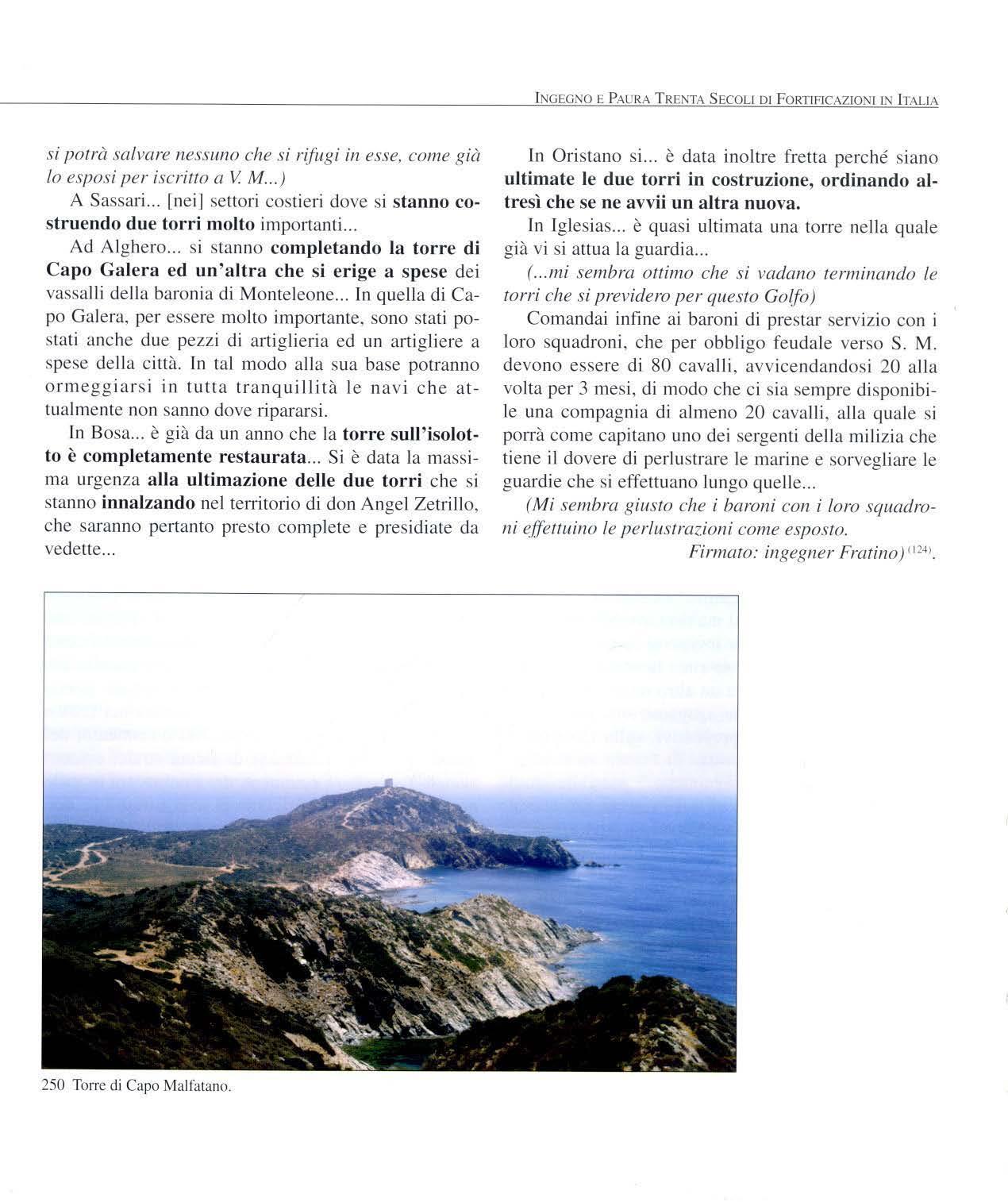

Torre di Capo Malfatano ............................................................................................................ p.

Posada , ton·e di Posada p.

Capo Teulada, torre di Piscini .................................................................................................... p.

La costa di Bosa p.

Particolare della tela conservata al Museo del Risorgimento a Torino raffigurante uno dei momento decisi per la liberazione della città, 1706 p.

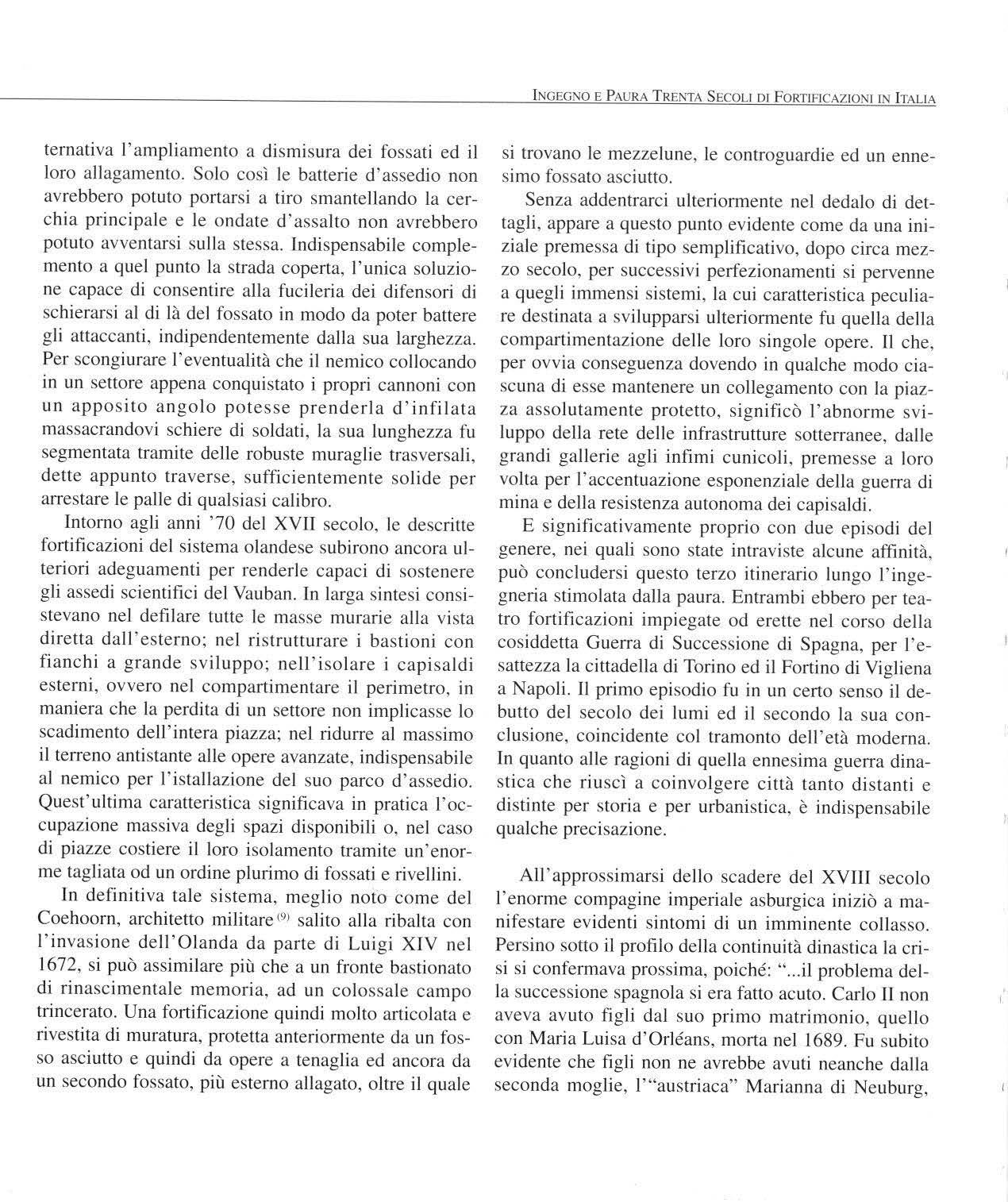

li ritrovamento del corpo di Pietro Micca, Luigi di Giovanni, 1884 p.

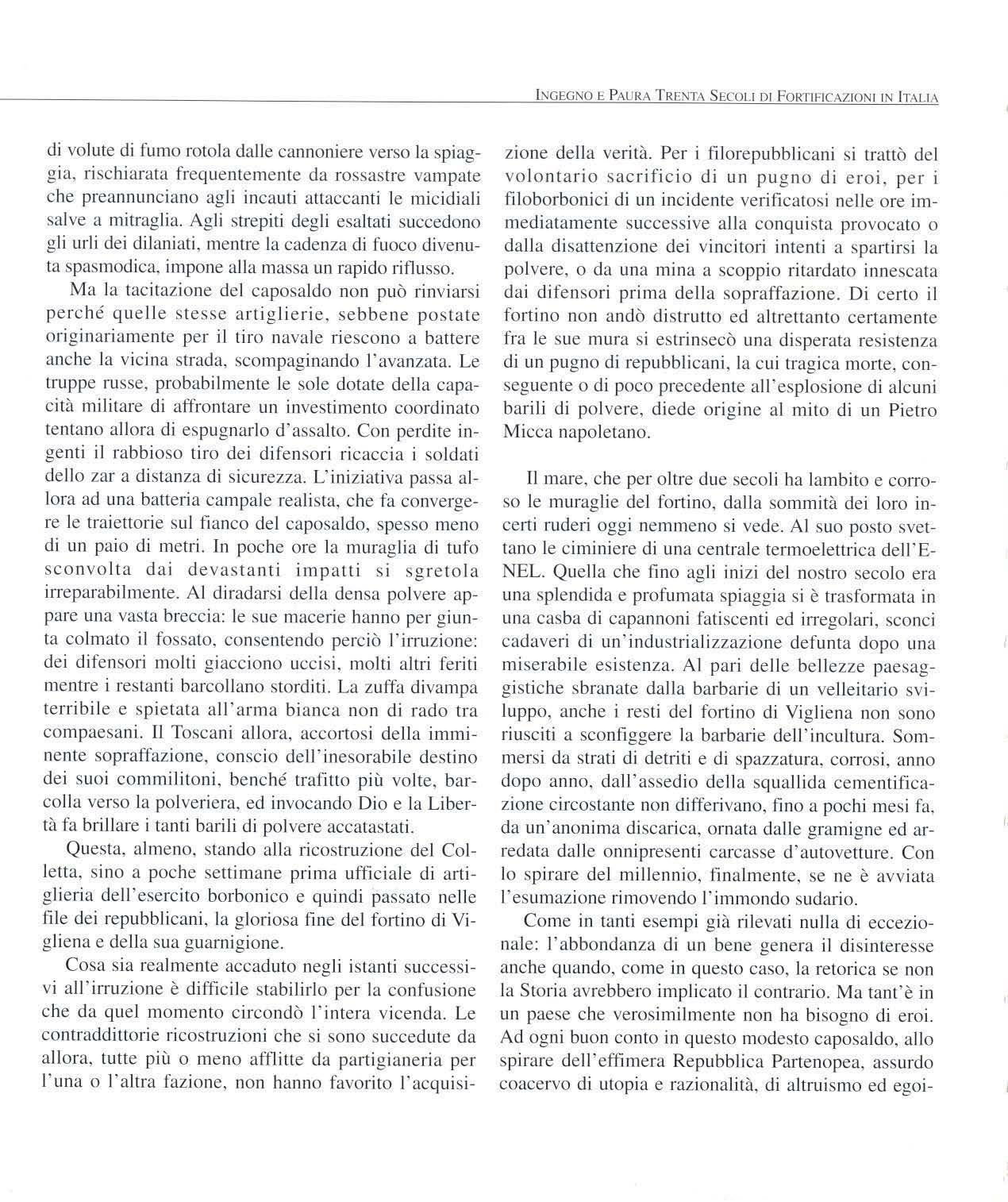

San Giovanni a Teduccio, Napoli, scorcio esterno del fortino di Vigliena p.

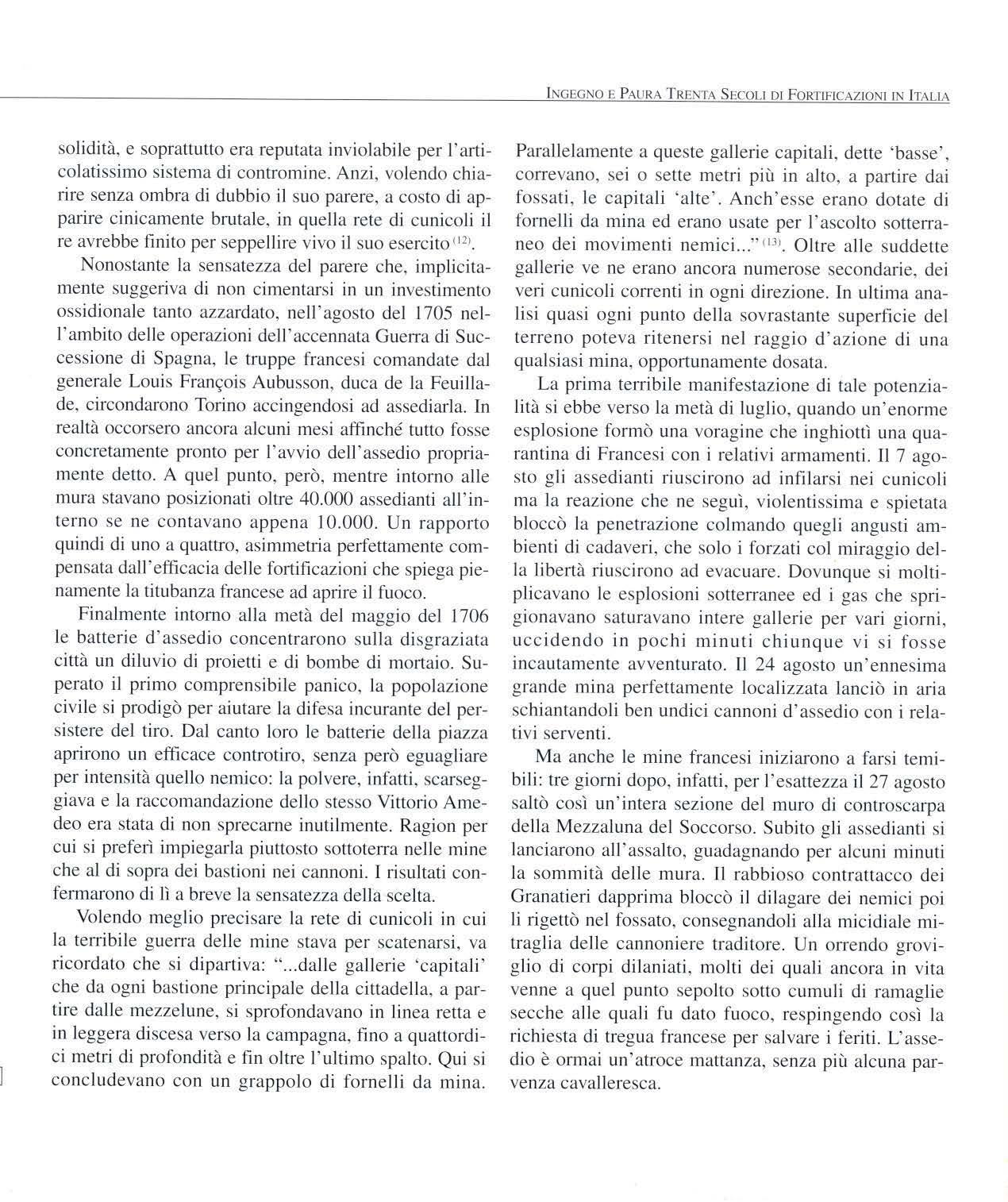

Planimetria del fortino di Vigliena ............................................................................................. p.

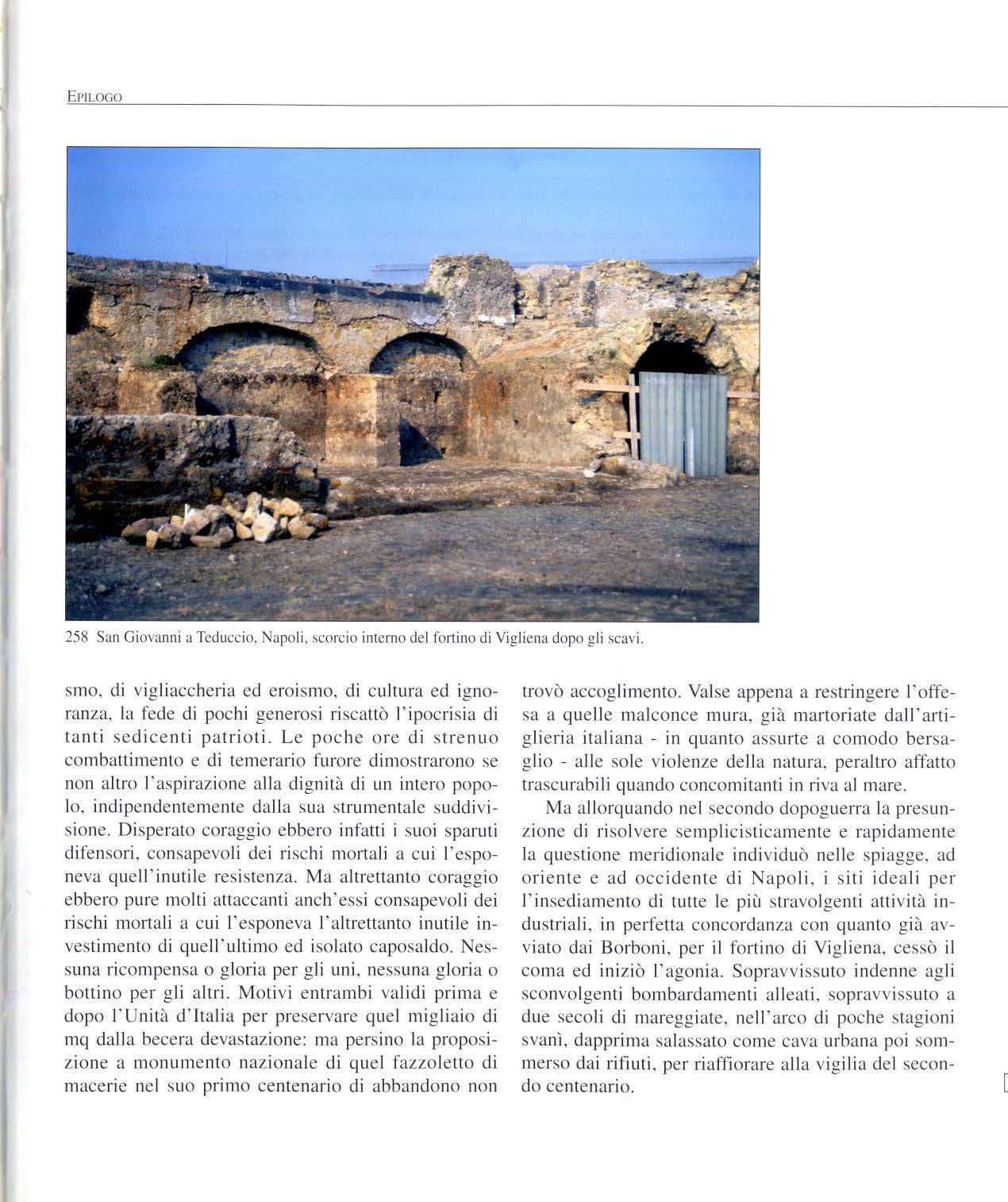

San Giovanni a Teduccio, Napoli, scorcio interno del fortino di Vigliena dopo gli scavi p.

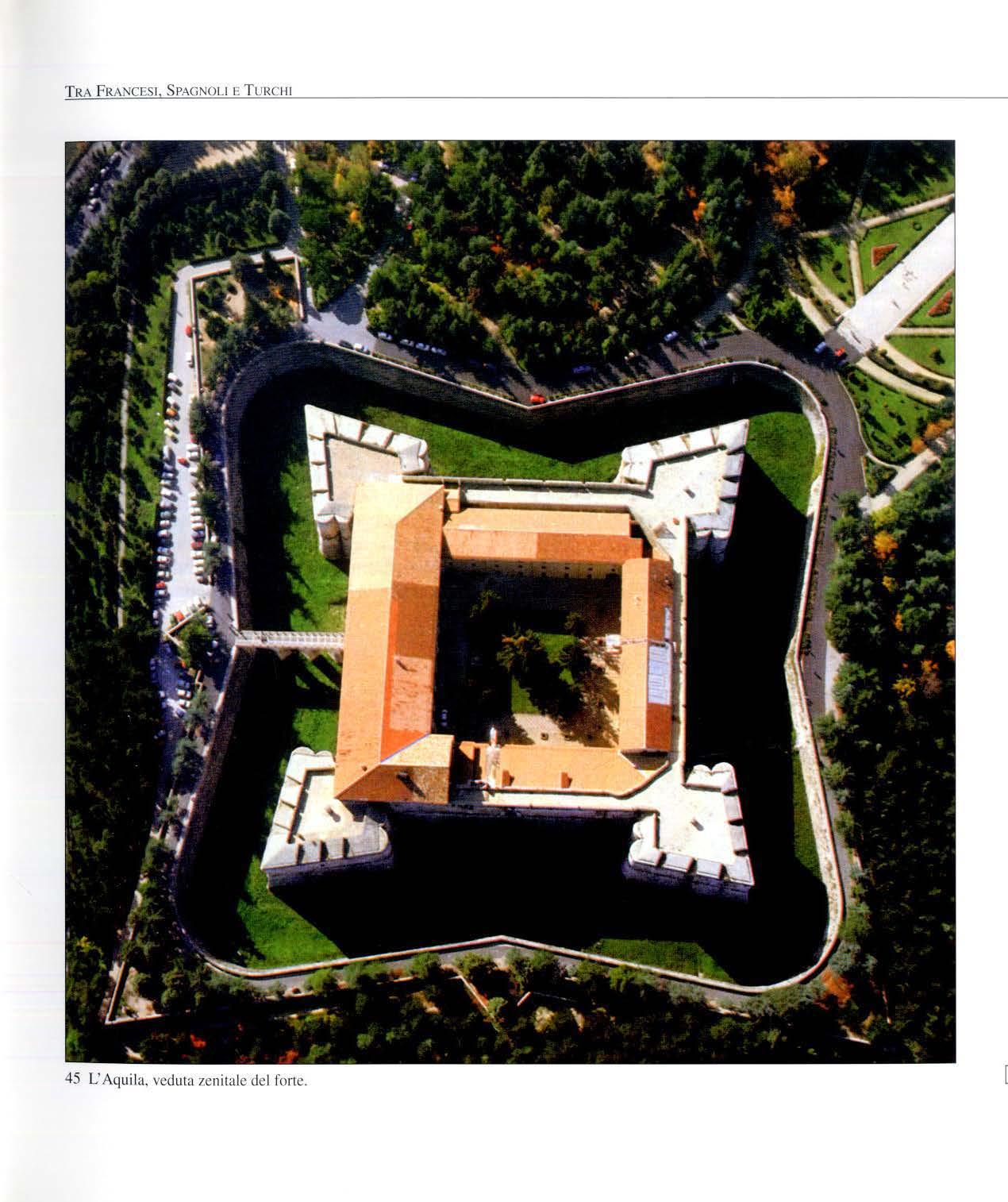

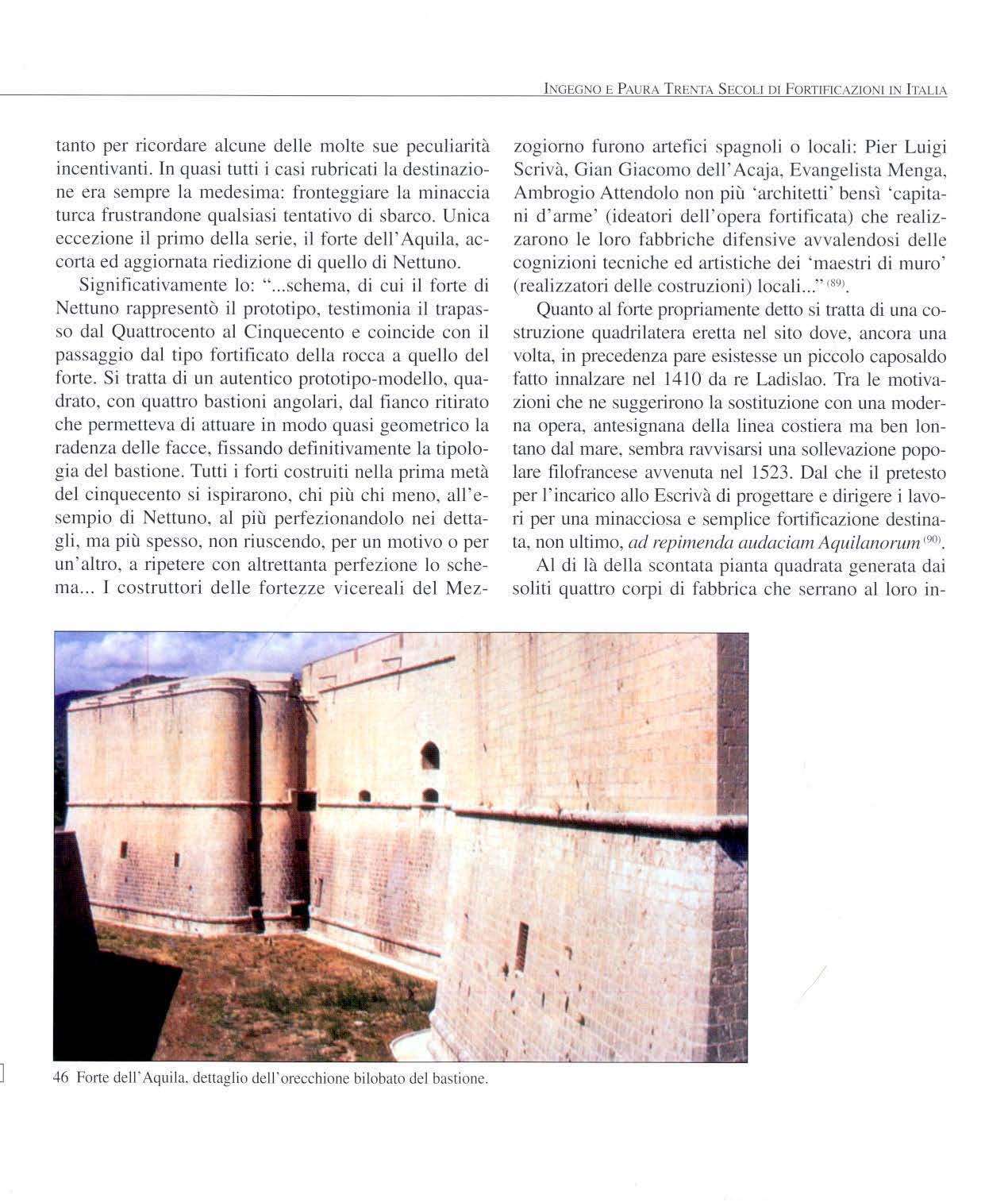

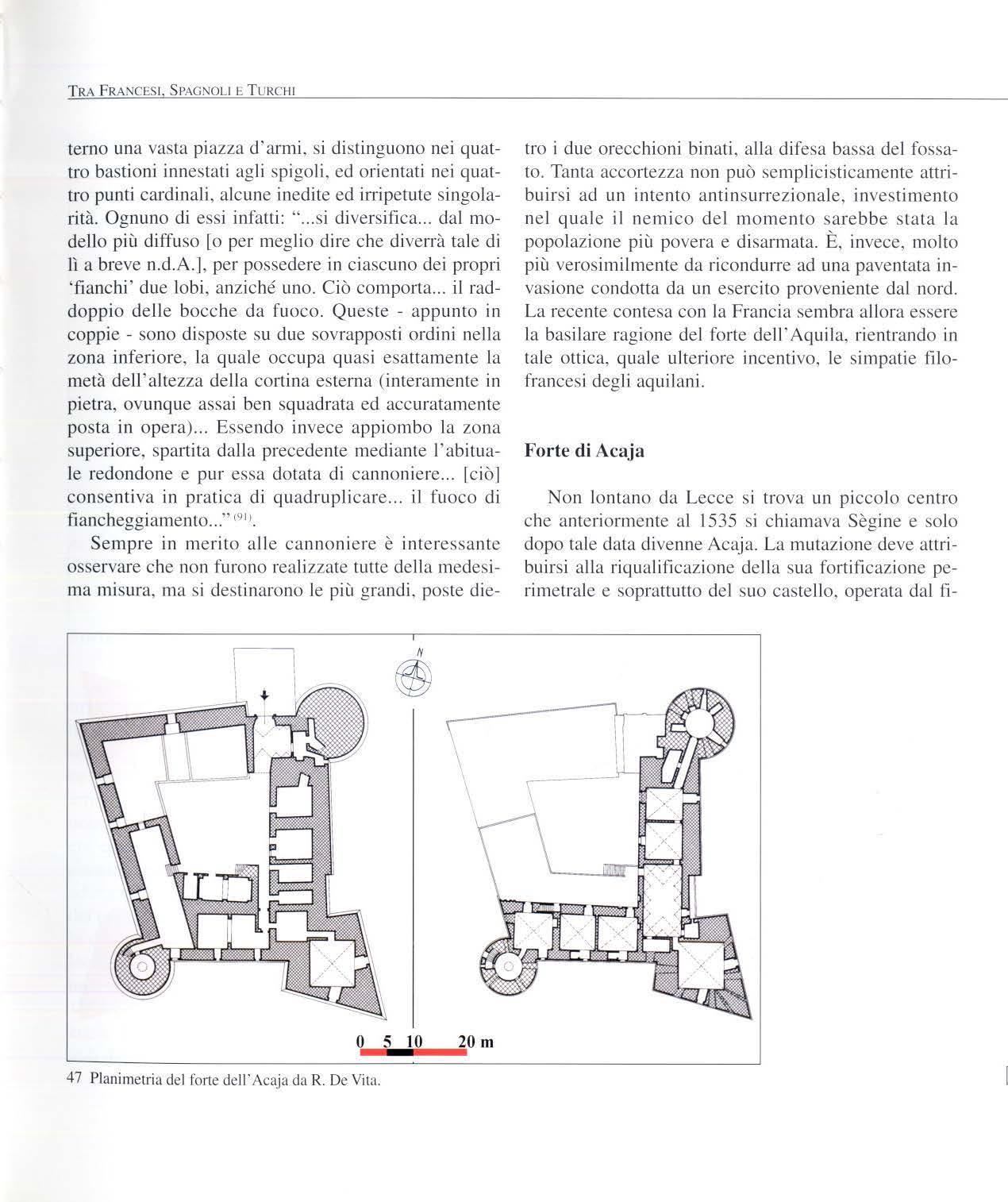

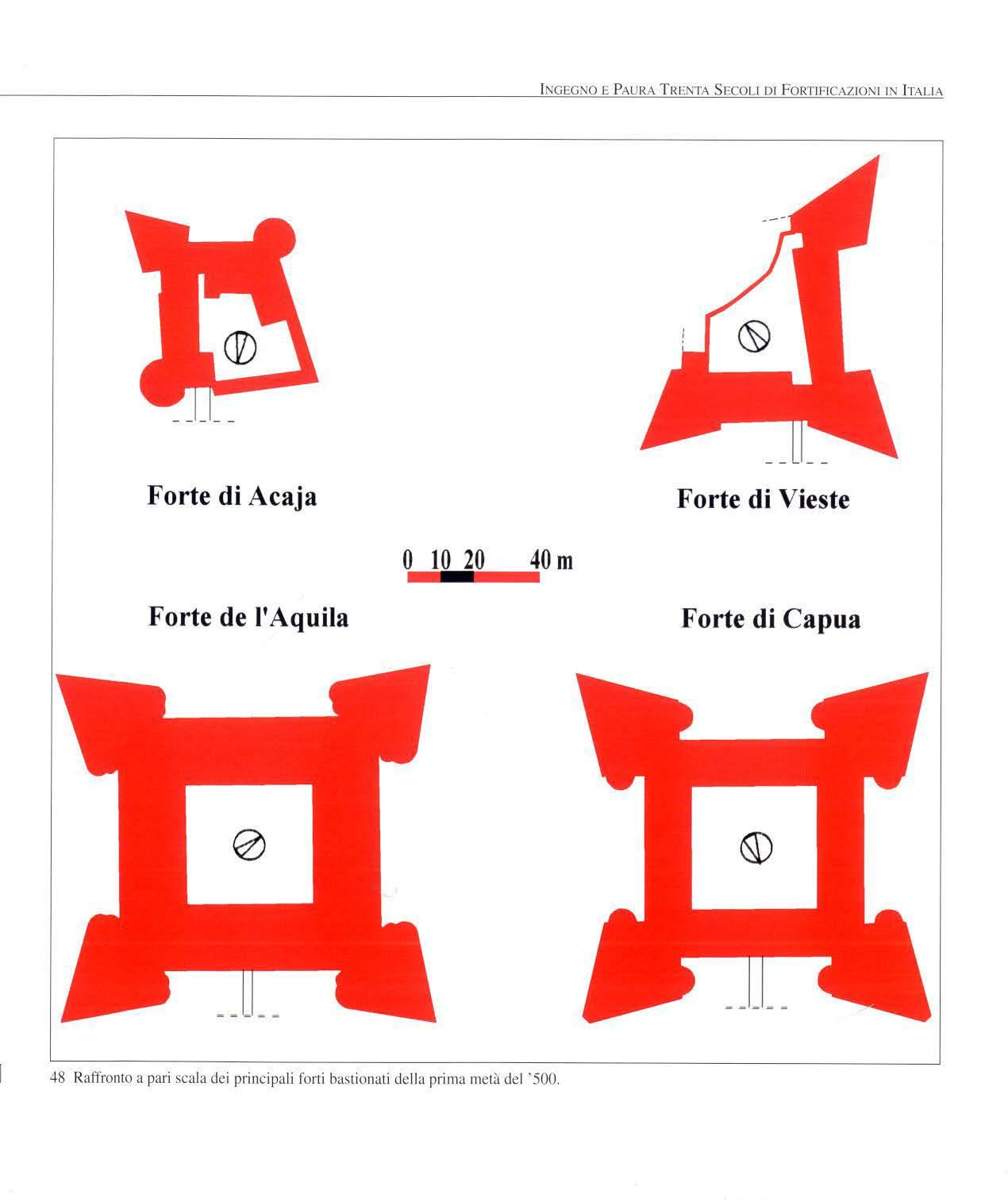

Tra Francesi, Spagnoli e Turchi

L a calata di Carlo VIII, al di là della complessiva inutilità, aveva però mostrato , se mai ce ne fosse stata la necessità, l'intima debo l ezza difen siva di tutti gli Stati della Penisola, a parti re dal regno di Napo l i di gran lunga il più grande. In que s t'ultimo , inoltre , con l'occasione si era evidenziato il deleterio scollamento vi gente tra la dinastia e l a popolazione (I J, scissione che lo rendeva praticamente ido neo ali' acquisizione da parte di una qual s iasi potenza straniera, senza timore di alcuna sensibile resistenza. Quanto agl i altri, ad eccezione di Venezia, per la l oro evidente iITilevanza militare non potevano giocare alcun ruolo significativo e, meno ancora, determinante nella complessa co ntesa che si andava di giorno in giorno acutizzando tra la Francia e la Spagna per l'egemo ni a occidentale. Potevano, e la ritennero una lungimirante politica, barcamenarsi fra l'una e l'altra ce rcando di ritagliarsi, di vol ta in vol t a, meschini vantaggi a danno dei confinanti , altrettanto miserabil i e famelici. Il che pur margin alizzandoli dalle grandi poste del contendere, non li marginalizzava affatto dalle grandi devastazioni dell'imm ancabile corollario di scontri e gue rre, per cui anche la loro ripetutamente ostentata profess ione di n e utralit à, lun g i dal garantire una co m oda estraneità dai campi di battaglia finì per trasferirg li in casa i campi di battaglia, con le immag in abili consegue nze. A rendere il quadro ancora più sven turato e portatore di sve nture contrib uiva la c rescente pressione dell ' Impero ottomano su ll'Occid e nte ed in particolare s ulla s ua appe ndi ce più meridionale incuneata profondamente ne l Mediterraneo. Le coste al di so tto de l 42 ° di latitudine ne divennero perciò l'estrema fron ti era : c irca 2500 km ne ll a sola parte con tine nt ale, dei quali oltre i 4/5 al regno di Napo li ed il restante allo Stato della Chiesa.

Pertanto, paradossalmente, proprio dal l'i n stabi l e regno di Napoli, dall'imbelle Stato Pontificio ed, in ragione proporzionale alla loro entità demografica ed economica, dagli altri stati rivieraschi dipende va l ' inviolabilità della cristianità. E se per molti studiosi la debo l e reazione aragonese del 1480 alla conquista di Otranto (2J, effettuata da un modesto contingente turco, palesando l'insip ienza militare di una dinastia s pacciatasi per guerresca 131 , aveva incentivato l'iniziativa di Car lo VIII, la calata incontrastata di quest'ultimo doveva aver riconfermato nei Turchi la facilità di soggiogare l'intera P e ni so la con una spedizione appena più forte .

Un regno collocato al centro del Mediterraneo con oltre 2000 km di coste diveniva così l'antemurale occidenta le, baluardo che indipendentemente dal prevalere de ll a Spagna o dell a Francia avrebbe dovuto essere massicciamente difeso e strenuamente presidiato.

Da parte sua, però, avrebbe garantito al dominatore di turno un ruolo egemone nel Mediterraneo , sia dal punto di vista strategico che commerciale, potenzialmente for iero di straordinari provent i H> . Per gli intricatissimi e mo lt ep li c i intrecci genealogici dell'epoca tanto i sovrani francesi c he quelli spagno li vantavano innegabili rag ioni per aspirare alla cooptazione dell 'ambi ta preda, conco rd ando sol tanto su l ritenere ormai agonizzante la dinastia aragonese ancora sul trono di Napoli.

L e avvisaglie dell'acuirs i del quadro geostrategico non t ardaro no a manifestarsi, incentivando al di là delle A lp i ulteriori iniziative militari . Neppu re la morte di Carlo VIII , avvenuta nel 1498, mentre si acci ngeva ad intrapr e nd ere una riedizione dell 'avve ntura del '94, valse ad an ni e ntare le s uggestioni di quella conquista. Il suo s uccessore, Luigi XII, infatti, ne condivise pienamente la priorità senza la benché minima esitazione o so lu z io ne di continuità. P erta nt o, come facilmente prevedibile , nel 1499 si produsse in una sostanziale

replica della celebre calata, puntando dapprima contro Milano 151 • In breve l'avanzata francese trova: ··... Saluzzo, Savoia, Monferrat o nelle stesse condizioni di semi-vassa lla gg i o e semi- imp otenza di cinque anni prima. Così che i France. i. senza colpo ferire, sono g ià alle porte del ducato di Milano .. :· 1 ~•

Le uniche differenze consistono nel!' a llean za di r e Lui gi con Venezia ai danni di Lodovico il Moro e nella dichiarata neutralità di Firenze, c h e vede nei Francesi ta nt o attesi i s uoi probabili vendicatori e re s tauratori. Stesso atteggiamento i osserva anc he nel papa che paventa le purtroppo ben note co n seguenze di una s ua ingerenza diretta in fun z ione filoimpe1iale. Il Moro è praticamente abbandonato da tutti e ne ll 'emergenza non può con t are nemmeno su Napoli. certamente sta n ca della offoca nte tute l a ve nez iana m ma non per qu e , to in g rad o di aiutarlo. L'A rago nese, infatti. è costre tl o suo malgrado, per l 'eccessiva l onta n anrn e

per la continge nte pove11à. a rinunciare ad ogni coinvolg imento. Unica speranza. ancora una volta raiuto di Mass imiliano d 'A u stria, ma lo scaltro tentativo del Moro, ebbene suppo rtat o da cospicui finanziamenti che g li a li enano l a re~idua benevolenza dei sudditi pe r l 'eccess iva pressione fiscale, fa lli sce. Con l' ac qu a a ll a go la. l' amb ig uo perso n agg io gioca l 'estrema carta. invocando contro Ven e Lia l'aiuto dei Turchi, ai quali promette, nel febbraio ciel 1499, un finanziamento di 20 0.000 ducati: altri 50.000. per la mede s ima ra g ion e. li promette pure FirenLe. secondo una prassi già co llaudata is, .

Nonostante il s uo eccez ion a le dinamismo, però, le sort i del rnilanese so no o rm ai s eg n ate ed i I 2 settembre, dopo una e ri e di grav issime confine. il Moro è cos tretto a fuggire da Mil ano. La vittor ia consen t e a Ve nez ia un am pliam e nto d e i possedimenti. ma al tempo s t esso riacutizza la guerra con l'Imp ero o ttom ano.

Di lì a breve, infatti, il suo ricercato intervento si materializza in una terribile scorreria penetrata fino all'Isonzo, con molte migliaia di vittime.

In breve nel giugno del 1499 i prodromi della tragedia si manifestano nel territorio di Zara, provocali dalle avanguardie dell'orda ottomana. Per quanto incredibile la reazione difensiva è trascurabile: eppure l'offensiva che si sta rapidamente materializzando 1ipropone la medesima estrinsecazione delle altre due, tristemente celebri, di appena una ventina di anni piima '91 Per l'esattezza quella del 1472 quando ben 8.000 cavalieri turchi dilagarono nel Friuli. A fronteggiarli pavidamente appena 3.000 cavalieri veneziani che peraltro consci della rimarchevole inferiorità si trincerarono presso Cervignano. A quel punto: " i nemici possono perciò penetrare indisturbati fino alle porte di Udine; ma poi subito si ritirano. Nel 1477 gl ' invasori sono sa liti a forse 10.000 cavalieri: tutta la riva destra dell'Isonzo , dal ponte di Gorizia al mare è stata ben fortificata: e due veri campi trincerati sono costruiti a Gradisca e a Lucinico. A onta di ciò, alla fine di oltobre, i Turchi riescono a passare, la notte di sorpresa, l'Isonzo sotto Gorizia; i Veneti accorrenti cadono in un agguato e nonostante la valorosa resistenza, sono in gran parte distrutti. E ora tutta la plaga fino al Tagliamento e poi fino a Sacile è campo de]]e distruzioni dei barbari che alla fine, cmichi di bottino e di prigionieri, si ritirano indisturbati. Venezia provvede adesso a guarnir meglio il confine: 6.000 cavalli e 3.000 fanti resteranno finché il pericolo non è svanito; altri 20.000 fanti ven-anno "desc,itti" per essere pure chiamati in caso di bisogno Alla fine del l478, quando i Turchi si affacciano di nuovo a ll e rive dell'Isonzo cercano invano qua e là un più facile passaggio: visto tutto ben guardato rinunziano a un'azione di viva fo rza e s i ritirano .. ."' ( I ()) Tornando al 1499 in pochi giorni l'avanzata turca diviene travolgente , mentre il Senato troppo assorto con la guerra nel milanese non r ivolge particolare attenzione alla gravissima minaccia . Dopo aver sprecato così tempo prezioso per imbastire una coerente difesa alla fi ne ai: " ... 3.000 uomini

di presidio a Gradisca si aggiunsero 1.300 cavalli, e solo all'ultin10. con l'acqua alla gola, dalroccupata Cremona s i fecero partire altri 600 cavalli e 1.000 fanti che non poterono giungere in tempo. Si contava però molto sull'opera delle cerne: ben 15.000 ceme friulane erano mobititate! Jl 18 setlembre la temp esta ottomana, da 7 a 10.000 uomini, si rovescia sul Friuli. Il provveditore veneto Andrea Zancani non osa uscire dalla ben munita Gradisca e i Turchi possono dilagare indisturbati fino alla Livenza. A Sacile però si vengono raccogliendo le truppe spedite da Cremona e alcune migliaia di cernite del Vicentino e Padovano , così che i nemici potrebbero trovarsi in situazione assai critica ... Ma i capi s pecialmente non osano impegnarsi, e i Turchi , dopo aver distrutto ben 132 villaggi e aver ucci so o fatte prigioniere 10.000 persone, possono il 5 ottobre ripassare indisturbati l'Isonzo " 1111 •

L ' efferate incursioni ottomane nel nord-est della repubblica di Venezia ribadivano , paradossalmente , la necessità di fortificare al massimo e di difendere ad oltranza il s ud-e s t del regno di Napoli. Fra quella del 1477 e quella del 1499, infatti, si collocava la già ricordata conquista turca di Otranto, con l'occu pazione della cittadina protrattasi per oltre un anno (' 21 • Senza dubbio anche in questa circostanza le vittime furono forse una decina di migliaia , fra deportati e massacrati: un bilancio perciò sostanzialmente simile a quello del Friuli. Ma l'impatto emotivo fu di gran lunga superiore, perché tutti ritennero che la fune sta vicenda rappresentava il prologo della tante volte ribadita volontà ottomana cli conquistare dopo la Roma d'Oriente anche quella d'Occidente e con essa l'intera cristianità ,u,. l n altri termini non si riguardò come una tragica scorreria analoga a quelle del Friu l i per entità degli attaccanti e delle perdite, bensì come il primo tentativo di invasione otlomana.

Il ventre molle dell'Europa, della civiltà occidentale stava perciò nell'estrema propaggine del continente nel Mediterraneo, sebbene la vulnerabilità fosse più equamente distribuita. Il che valse a trasformare, dopo

il raggiunto equilibrio fra le due superpotenze rinascimentali, le sue coste nel banco di prova per le fortificazioni più possenti e più avanzate. Ad un livello appena inferiore le difese delle tante isole della Sereni ssi ma, in quanto basi dell'unica rivale temibile sul mare dell'espansione ottomana. Appena inferiori per entità e validità le fortificazioni costiere dello Stato Pontificio, in quanto antagonista religioso dell' Islam.

Da quanto appena schematizzato potrebbe sembrare eccessivo, ed al tempo stesso riduttivo , ritenere che la fortificazione in Italia , a partire dagli inizi dell 'e tà moderna, fu soprattutto finalizzata a contrastare l 'offensiva musulmana. Ed in realtà non fu proprio cos1: ma altrettanto sic uramente le maggiori opere e le più evolute vennero schierate per frustrare tale minaccia, la più grave in assoluto. Nessuna meraviglia perciò

che una ricerca sull'evolversi della fortificazione finisca inevitabilmente per concentrarsi soprattu tto su strutture ad i bite a tale compito, protrattosi, peraltro, se nza alcuna mutazione significativa per oltre mille anni. E se la possente ed aggressiva flotta di cui dispose per lunghi secoli consentì a Venezia di contenere al massimo il ricorso alla fortificazione (14> ; se la posizione geografica alquanto se ttentrionale nel Tirreno e nell 'Ad riatico fornì una certa protezione alle coste pontificie evitando un esasperato ricorso alle fortificazioni, nulla del genere favorì quelle del regno di Napoli.

In esso lo stenninato perimetro marittimo si proponeva quale possibile via di invasione e teatro di razzie. Oltre 2000 km di coste a breve distanza, sia ad est che a sud, da nemici spietati e feroci, sempre pronti a sbarcare in forze per conquistare l 'i ntero meridione, che nel frattempo flagellavano con incessan ti incursioni e scorrerie. Solo un capillare impiego della fortificazione , antinvasiva ed anticorsara, avrebbe potuto garantire

agli abitati rivieraschi quel m in imo di sicurezza sociale indjspensabile per una normale esistenza. Ma ciò sarebb e equivalso a mantenere ad un discreto l ive ll o operativo e con struttu re frequentemente agg io rnate un 'enorme catena difensiva capace di contenere e magari di frustrare l e t err ibili ini z iati ve turch e e gli atroci insulti barbareschi. Qu als i asi regime , indip e nd e nt e m e nte dal modo con cui fosse riuscito ad impossessars i del regno, avrebbe dovuto farsi carico di ta le es igenza prioritaria , dip ende ndo dalla s u a positiva esp l etazio n e il mantenimento del po tere . Le tante dinastie ch e già si erano avvicendate al s uo governo lo avevano costantemente verificato , qu e ll a aragonese in pa11icolare. Non a caso alla stessa andava ascritta l a massiccia riqualificazione difensiva delle s ue marine disgraziatamente, come accennato, con opere d ell' ultim a transizione rivelatesi costosissime quanto di effimera durata, risultando giubilate pochi decenni dopo. Per colmo di sventura la netta percezione di tanta inad eg ua tezza coinc i se con l'altrettanto precisa constatazione dell' inc rementarsi della press io ne turco-barbaresca.

Tanto la Francia quanto la Spagna, seb be ne più o meno confusamente, sa p evano perfettamente di tale s tato di cose. E sa p eva no pure c he per pro vvedere con urgenza alla rifortificazione d ell'a mbit a con qui sta, avrebbero do vuto inevitabilmente farsene diretta me nte carico. Il reg no, infatti , era fin a n z iari ament e stremato daJl e imm e nse spese in armamenti e d in approntamenti rrulitari pro vocati dalle ottuse guerre d e ll ' u 1ti mo sovrano aragonese. L e risi ca ti ss ime disponibilità residue con se ntivano pochissimo in materia di fortificazioni avanzate p er qu anto in prece d e n za osservato, di g ran lunga più costose che nel passa lo. A d ogni buon conto prima di cimentarsi col problema pon e ndo v i in qualche maniera rimedio, occorreva rendere l'acquisizione del napoletano s tabile e d irre ve r s ibil e, costringendo anche il contendente a riconoscere quel dato di fatto.

E tale traguardo implicò un a serie es t e nuant e di batt aglie, di scontri campali e di assedi di notevole e ntità e complessit à, che so lo per larga s intes i po ssono essere nassunte.

Dunque nei primi anni del '5 00: ··.. .Ia Francia, sicura del po ssesso di Milano e Genova , dell'alleanza fiorentina e pon tifi cia, del forzato d isinteressamento di Venezia, può ritentare l ' impresa di Napoli. li re Federico s pera tuttavia che l'equilibrio italiano possa essere ancora . a lm eno in parte, mantenuto dalle gelosie di M assim ili a n o e della Spagna, anzi vi confida ta n to. da trascurare una possibile intesa col papa. Tllu sione! Il re dei R omani lo deluderà più ancora di quanto non abb ia deluso il Moro e Ferdinando il Cattolico non esiterà a tradirlo ..." 11 5> Il regno dì Napo] i assurge , allor a ufficialmente, a posta della di s puta tra le due superpotenze, e nt rambe presenti sul suo territorio con aggueniti eserciti.

Il disgraziato re di Napoli, Federico d 'Arago na , per ev itare lo sme mbram en to del regno tra quei rabbiosi an t agonisti, quale estrema ri sorsa aveva anche lui. già nel 1500, so llecitalo l'aiuto dei Turchi , ma l 'es pediente non g li era riuscito. In quella stessa estate le navi di Venezia, spasmodicamente impegnate a contrastare l'offensiva ottomana. pattugliavano ferocemente l'Adriatico e nemmeno il s ultano di Costantinopoli osava provocarle a li' interno del loro golfo .

Dop o una se rie di scaram ucce e di sco ntri di scarsa co ns i s tenza ed irrisorie conseguenze, soltanto l a piazzaforte di Tarant o 116l resisteva ancora, ultimo caposaldo aragonese inespugnato , dove il re Federico aveva s imboli camente in v ia to il primogenito, duca di Calabria , di appena 12 a nni. Alla fine gli Spagnoli , impadroniti si d'importanti ostagg i e so tto la minaccia di attentare a ll a loro incolumità, ne ottennero la capitolaz ion e il 1° m a rzo d el 1502, concludendo un assedio protrattosi per o ltre sei mesi. D a l momento del I ' ammainabandiera s ul caste llo di Taranto , gli Arago nes i uscivano dalla s tor ia del reg n o di Napo li, che: '' ... di scacciato Federico, fu partito in due pa rti e con nu ova p o li zia governato dagli ufticiali dei due re. In Napoli il re di Francia riteneva per v iceré Luigi d' Armignac duca di Nemors, il quale reggeva Terra di L avoro e l 'A bru zzo e lU tta quella parte a lui spettante In Calabria e Pu g lia , provin ce a ll a Sicilia vicine, governava il

Gran Capitano, come Viceré e gran plenipotenziario di Ferdinando Re di Spagna " <17 >

Le ostili fazioni non tardarono molto a venire a diretta contesa per il possesso dell'intero Regno: a giugno dello stesso anno si ebbero i primi scontJ.i aperti. L'entità delle forze in campo, a netto svantaggio del Consalvo in ragione di 3 contro 1, gl' imposero una condotta bellica iniziale estremamente prudente, costringendolo a ritirarsi in Barletta , sotto lo spettro , per giunta, di un probabile intervento turco. Azione che in effetti ebbe un prologo nell'incursione a Castrignano vicino Otranto, ma si esaurì rapidamente al pari di tutte le consimili essendo di matrice corsara, implicita dimostrazione che il gran sultano, pur ambendo ad inserirsi nella vicenda, non si fidava ancora di nessuno dei due contendenti, con uno dei quali invece necessariamente si sarebbe dovuto alleare, e delagava a qualche corsaro barbaresco l'incombenza, vagliandone nel frattempo i riscontri.

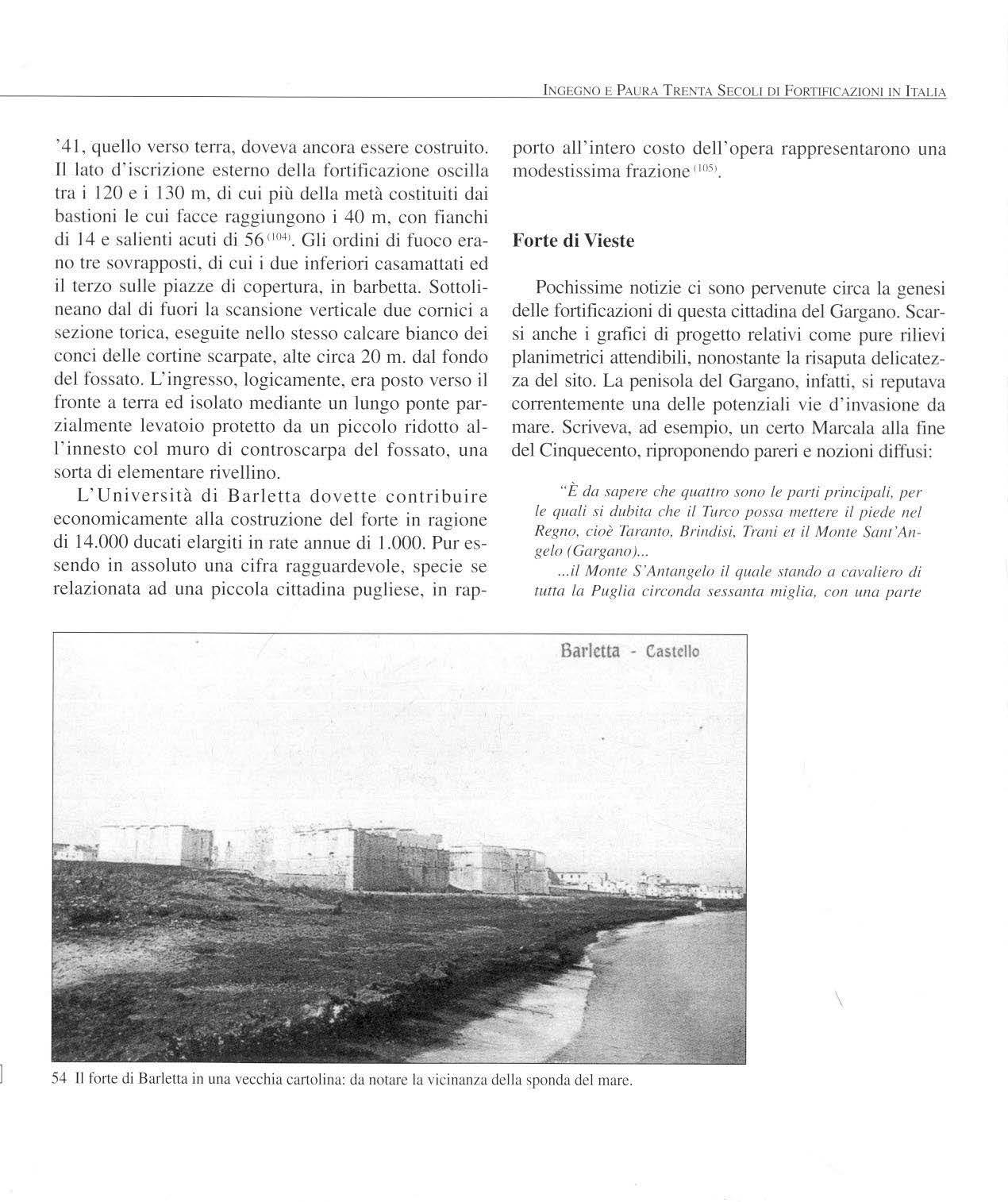

li Consalvo aveva, tra l'altro, insediato piccole guarnigioni anche a Canosa, Manfredonia, Andria, Taranto, Crotone, Tropea, Reggio Calabria e Nocera disorientando i Francesi che vedevano così sfumare un vantaggioso e immediato confronto risolutivo in campo aperto, realizzando, invece. una logorante quanto estenuante serie di assedi. Il primo di questi, poi, condotto contro Canosa che al comando di Pietro Navarro oppose una strenua resistenza, confermò le loro più fosche previsioni. L'artiglieria francese nell'occasione non s i dimostrò affatto risolvente , obbligando i suoi detentori al deprecato combattimento ravvicinato. Logico, pertanto, da parte francese concentrare gli s forzi sulla sola Barletta. Fra il 20 agosto ed il mese di gennaio del 1503 i reiterati assalti, però, si infransero su]Je difese spagnole: vana anche la diversione a Taranto. Il tempo lavorava, ormai, a favore de l Gran Capitano che, grazie alla di s ponibilità di tante fortezze costiere, manteneva intatti i collegamenti con la madrepatria, dalla quale iniziavano a pervenire consistenti rinforzi. Fu durante questa lunga fase di stallo che si verificò l'episodio della celeberrima disfida 11 8 ) fra tredici cava-

lieri italiani ed altrettanti francesi, il 13 febbraio del I 503. A quel tempo però il grande forte, che s i continuò a chiamare, sebbene impropriamente, castello, ancora non esisteva.

Quasi a sottolineare il progres sivo avvantaggiarsi degli Spagnoli, la flotta di Luigi XII s ubì , dinanz i a B1indisi, una pesante di sfatta ad opera delle navi imperiali: da quel preciso momento Con sa lvo passò alla controffensiva. Ed il 2 I aprile, a Serrunara , un grosso contingente francese finì annientato dagli Spagnoli, determinando con la sua distru zio ne la perdita d ell'intera Calabria. Appena una settimana dopo, in Puglia, un secondo esercito spagnolo, agli ordini dello stesso Consalvo, lasciò Barletta, dirigendo verso Cerignola, per riunirsi con quello viuorioso. A loro volta i Francesi uscirono da Canosa, tentando disperatamenle di evitarne il congiungimento: su l far del tramonto le due formazioni enu·arono in contatto. La battaglia fu subito tanto violenta quanto rapida: con il so praggiungere delle tenebre , infatti, la rotta francese si confermò irreparabile <19 ) La sorte del Regno , d a quella notte , restò definitivamente stabilita: per i s ucces sivi due secoli sarebbe appartenuto alla Spagna! E con esso pure quello di Sicilia, di Sardegna e quello che di lì a breve diverrà lo Stato dei Pre s idi, oltre al ducato di Milano 1201 • Senza addentrarci ulteriormente nella vicenda, dipanatasi, comunque, fra innumerevoli scontri tra le due fazioni , va ricordato che so lo con la vittoria del Garigliano , conseguita il 28-29 dicembre dello s lesso anno, risulterà ufficialmente affermata la s upremazia spagnola. L. esito infelice sul campo, però, non sancì affatto la rinunzia di Luigi X l i alle s ue mire sull'Italia, anzi ne fomentò più che mai la cupidigia, concretizzatasi in un interminabile corollario di ostilità minori , purtroppo se mpre deva s tanti, che tuttavia non valsero a modificare l'a sse tto dinastico conseguito. E, nell 'a mbito dell'instabilità geopolitica instauratasi, tutti gli staterelli ed i potentati peninsulari vollero, a qualsiasi titolo, in se rirsi, cercando di approfittare della contesa per 1itagliarsi i massimi benefici <21 J

La battaglia di Cerignola del 28 apri le, terminata con la rotta del!' esercito francese , prelus e al dilagare delle forze spagnole nel Regno '22 J Diciotto giorni dopo Consalvo era infatti a Napoli, mentre i resti dei suoi irriducibili nemici s i rifugiavano dietro il Garig lian o ed in Gaeta , mantenendo da questa muniti ss ima piazzaforte il contatto con il Nord , in attesa di giorni migliori. Il general issimo, tuttavia, non perse tempo e consolidò la conquista, sv uotando i castelli di Napoli dalle loro residue guarnigioni. Ed ancora una volta, poderose mine fatte brillare il 12 luglio so tto Castel Nuovo m) ed il 15 sotto quello dell ' Ovo , conclusero la re si ste nza dei presi di napoletani lasciati da Luigi XII. Il 19 dello stesso me se iniziò l ' investimento della piazza di Gaeta , che capitolò so ltanto il

31 dicembre con l'evacuazione degli ultimi malandati difensori. Trani , Brindisi ed Otranto , e d anche Monopoli, a tale data erano sempre in mano ai Veneziani 124 !, per molti versi i principali beneficiari dell 'es tenuante conflitto. Non a caso è stato osservato che per la Sereni ss ima: " non vi è crisi degli a ltri stati italiani da cui non abbia ricavato vantaggi: attraverso le tri s li vicende di Napoli ha ottenuto Trani , Brindi s i, Otranto; quelle di Milano l'hanno me ssa in possesso di Cremona; la rovina del Valentino le ha permesso di divenir predominante in Rom agna. Ora poi , d'un co l po sembra aver risolto l'annoso problema della sua espa n s ione in tutta la Venezia Giulia e reso completamente un lago veneziano il M are Adriatico ... Di qui la fatale lega di Cambrai ( l O

dicembre 1508) contro Venezia, prima coalizione europ ea contro la minaccia di predominio d'una grande potenza ..." < 25 l li ridimen sionamen to di Ven ezia non tardò sotto i colpi congiunti di tanti e poderosi nerni-

ci: già nell'estate del 1509 essa restituiva alla Spagna le piaz ze marittime pugliesi per evitare ulteriori rappresaglie <26 > Le ultime presen ze militari non spagnole lasciavano così il Regno di Napoli <21 >

Esauritasi quella inusitata alleanza le ostilità tra Spagna e Francia ben presto riesplosero. [ primi scontri avvennero già nel 1511 , mentre contestualmente Madrid avviava in Nordafrica la politica dei presidi < 28 > , con il dichiarato intento di annientare, una volta per tutte , i covi dei corsari barbareschi di giorno in g iorno più aggressivi, s pecialmente dopo l'umilia zione di Venezia. Per gli altri Stati europei, tuttavia , tale risoluzione sem brò foriera di una progressiva sotto mi ss ione dell ' intero bacino medite1nneo occidentale e sintomo preoccupante delle mire egemoniche ed imperiali s te spagnole, peraltro già ampiamente manifestatesi con la ricordata acquisizione di buona parte della Penisola.

Il 1° gennaio del 1515, al defunto Luigi XII, successe Francesco I: la politica della Francia, però, ancora una volta non mutò minimamente, come pure la posta del contendere. In pochi mesi le tradizionali ostilità con la Spagna s i rinfocolarono nuovamente. Tuttavia la

ripresa in grande del confronto per il predominio in It alia si scatene rà nella sua cieca violenza soltanto a prutire dal 1521. Carlo V era diventato nel frattempodal 28 g iugno del 1519 - imperatore delle tante nazioni ormai aggregate sotto la dinastia asburgica.

Tra il 1521 ed il 1526 la potenza spagnola provvide a consolidare la recente sovranità sui Regni italiani scacciandone sistematicamente le residue sacche francesi. L' intera vicenda cu l minò e terminò con la battaglia di Pavia , il 24 febbraio del 15 25, risolta s i in un'enne sima, catastrofica sconfilta francese. Lo stesso Francesco I finì catturato e condotto in Spagna, dove fu costretto a sottostare alle vessatorie claus ole del ' trattato di Madrid', ratificato il 14 gennaio del 1526.

L' accordo sanciva la rinuncia da parte francese alla Lombardia , al Napoletano e d alla Borgogna nonché l ' impegno a non combattere più contro Carlo V. Ma, appena rientrato a Parigi, Francesco I dichiarò nullo il documento in quanto esto11ogli ed il 22 maggio 1526 , a Cognac. stipulò un'alleanza, ovviamente in chiave antispagnola, con il papa Ì"9 ' Venezia, Firenze, il duca di Milano e persino l ' Inghilterra, meglio nota come " Seconda Lega Santa". A spingere molti degli ex alleati di Carlo V dalla parte francese , giocò il timore prodotto dall ' abnorme accrescimento di un potere già immenso in s eguito al trattato. Tutti , infatti , paventavano di perdere ogni residua autonomia po liti ca, se non addirittura la stes sa indipendenza. Nel giugno ripresero le o s tilità.

La 'lega di Cognac' per molti aspetti aveva ben individuato il momento più delicato per la Spagna per coinvo l gerla in una nuova guerra. I Turchi, infatti ,

s tavano dilagando nei Balcani ; il 26 ago s to del 1526 la fronti e ra un g here s e veniva s pe zz ata dall a loro avan z ata press o Mohacs , ponendo in s erissime difficoltà la tenuta dell ' Impero , dal momento che s i profilava una imminente , inarrestabile , penetra z ione ottomana verso Vienna 1301 •

Nonostante , però, la criticità della s ituazion e, e la molteplicità di nemici , Carlo V riu scì a mantenere la s ua supremazia. in particolare sul s uolo italiano. Intorno alla fine del febbraio 1527 il connestabile di Borbone, comandante in capo delle truppe asburgiche, intraprese la calata vendicativa partendo da Borgo San Donnino 1311 • Dinanzi ai suoi soldati, quelli pontifici s i dileg u avano: un mese dopo Bologna venne aggirata e J'armata puntò verso Forlì accelerando la marcia fin lì irrilevante . Firenze scampò al flagello, per la protezione degli eserciti della Lega, ma la manovra aprì agli imperiali la strada di Roma. dove Clemente VII, final -

mente , inizi ò a preoccuparsi. e ad occuparsi a tti vamente , de ll a difesa della città (321 • La discesa del Borbone continuò, o rm ai, indi s turb ata: i Senesi provvedevano a vettovagliare i suoi 10.000 lanzichenecchi, i 5.000 spag noli ed i 2-3.000 italiani, o l tre ad uno strasc ico dì crinlinali c he, strada facendo, s i era aggregata all e formaz ioni r ego l ari. È probabile che il totale de ll ' orda a sce ndesse a quel punto ad a lme no 15.000 uomini ; di cer to era cos ti t uit a da una ma ssa ga l va ni zzat a dal miraggio del g randioso saccheggio della Città.

Il 6 mag gio Roma è perduta: le atrocità che seguirono alla conq ui sta, tristemente celebr i come 'il sacco di R oma' 133l, determin e ranno r ennesimo cambio di sc hieram e nto del Pont e fic e e la sua u sc it a definitiva dall a L ega. Forse fidando nell'inarrestabile dilag a re ot tom ano ai confini orientali deJrEuropa , i Frances i co mpi ro n o allora u n es tr e mo te ntati vo d'in vasio n e de ll'Ita li a, so tto il comando de l Lautre c, va li cando le

A lpi a ll a fine di luglio. In Milano ed in Napo li si concen t rò la resistenza degli imperiali nel 1528 e, proprio ne ll a capitale d e l Reg n o del Sud si cons umò l'annientam e nto degli attaccanti, decimati prima da un a pestilenza e s bara g liati poi da g li Spagnoli , sign ificativamente appoggiat i d a Andrea D oria, recente acqu is i zio ne asburgica. I pochi so pravviss uti s i a rre sero a d Aversa. Ma a nch e per Carlo V l a s itu azio ne volgeva al peggio: i Turclli era no in torno a Vienna 1341 e la difes a de ll' estremo bast ione occidentale impon eva la più comp leta lib e rtà d 'az ion e.

In real tà le co ndi z ioni che eg li ottenne nella ratifica de ll a cos id detta ' pac e di Cambrai· 135 > , s tipulat a nel I 529, non decurtarono sensibilmente quanto guadagnato s ul campo. Sotto il profilo strategico la fase così co ncl usas i de Ua contesa tra Francia e Spagna v ide l'inserime nto, a pi e no titolo , de lle forze ottomane ne ll ' ambito delle questioni europee. L'esito stravolgente che l 'ava n-

zata dei Turchi aveva prodotto sulle sortì di una guerra ormai irrimediabilmente perduta, deve aver sugge1ito al sovrano francese j vantagg i di una cooperazio ne militare con la Porta in funzione antimperiale, allea n za strisc iante che cli fatto già da tempo coordinava le ini ziative militari fra le due potenze. Fu forse quella la ge nesi dell'accordo che sarebbe passato alla stori a come 'empia alleanza' e c he per le coste italiane significò l ' avvento del più atroce dei martiri 1361•

La pace di Cambrai, non di ve rsame nt e dai precedenti trattati, non ebbe vita lunga. Carlo V, infatti , aveva perfettamente intuito la p ortata s lralegica dell'alleanza, relativamente seg reta , tra Francesco 1 ed il gran s ultano, i cui prodromi si erano dipanati nel corso del 15 33 , con una se1ie di abboccamenti ad Algeri ed a Costantinopoli. L' ascesa a comanda nt e in capo della flotta ottomana. ne l 1534, di Khair-ed -din già tristemente celebre come B a rbaro ssa m, , l asciava prefigurare una pesante offens iva na va le turco-barbaresca lungo l'intera frontiera malittima dell'Impero. ln particolare s i sarebbero moltiplicati esponenzialmente le razzie e gl i abbordagg i , az ioni in cui. il neoamm iraglio eccelleva, sia per la rilevanza numerica della navi ai s uoi o rdini sia per la propizia disponibilità delle bas i navali francesi nel Mediterraneo (38 ) A sua vo lta , certamente . Francesco I non si illudeva circa le conc rete motivazioni dell'aiuto musulmano, sempre ecomunque finalizzato al tlionfo ottomano ed ai proventi della corsa . ma riteneva c he , perseguiti a danno della Spagna, avrebbero in evi tabilmente favorito la Francia.

Carlo V pertanto, ponderata la s ituazion e, individuò un'astuta contromossa. Pro seguendo da un lato la collaudata politica d e i presidi nordafricani e dall'altro qu e lla d e ll a crociata: " ... fece bandire la g ue rra sa nta contro il B arbarossa . la fece bandire in It alia, in Ispagna, in Germania, annunziò so lenn eme nte che egli stesso sarebbe partjto per 1' Africa ed avrebbe condotto la crociata co ntro i ne mici della fede, contro g li insidiaro,i del Mediterraneo.

Per quanto spregiudicato fosse, Francesco I non avrebbe osato così ape1ta mente rivelare l a sua intimità

coi Tur chi, bandire la guerra in Europa a Carlo V, mentre questi , con Dio e col mondo, combatteva in Africa per la fede; non avrebbe osato scoprirsi amico di quei barbari che avevano saccheggiato R eggio e contro i quali da ogni pa11e s i erano levate tante maledizioni ... P oteva sembrare un pazzia abbandonare l'Europa in un momento così pericoloso, l ' andare in Africa, mentre in Italia, in Germania, nelle Fiandre, in lspagna s tessa poteva aspettarsi da un momento all'altro una rivoluzione o una gueITa; invece era un calco lo ardito, una prova di sapienza politica " (39 > Tro vato rap idam ente un c redib il e p retesto , ricevuta la pronta benedizione di Paolo III , incassati i debiti finanziamenti , ad ini ziare dal gennaio del 1535 si att ivaro no i preparativi per la grand e spedizione navale. Andrea Doria, l ogicamente. assunse il comando della immensa flotta, mai vista fino ad allora ne l Mediterraneo.

11 12 gi ugno la grande armata al completo è alla fonda nella rada di Cagliari, dove attende di sa lp a re verso il suo obiettivo che , almeno fino a q uel momento, pochissimi conosco no . Il 13 le navi lasciano gli ormeggi ed il giorno dopo sono dinanzi a Tunisi. I dintorni della città vengono subito investiti: la Goletta è presa intorno al la metà di luglio. Poco dopo anche Tunisi è cost retta a cap it o lare: ben 21.000 schiavi c ri stiani vengono così liberati <4 01 • Tra loro diversi francesi che Carlo V invia al s uo ri vale con un'ironica missiva.

Ovviamente l ' ult edore ampliamento nordafricano della sfera di donùnio della Spagna, derivante dall'occupazione di Tunisi <41 > , non suscitò alcu n compiacimento nel R e di Franc ia, che vedeva compromessa pure l a sua sventurata a lle anza . Come se non bastasse, sopragg iun se in quei frangenti la morte di Francesco II Sforza, duca di Milano, ed il vuoto di potere, improvvisamente creatosi, ri acutizzò l e mire di Francesco I. Senza frapporre alcun indu g io, va licò ancora le A lpi ed invase nel '36 la Savoia, accingendosi a riprendere le ostilità in It alia, non senza aver piima rinnovato l'alleanza co n il s ultan o ed il Barbarossa.

Carlo V, a sua volta, penetrò in Francia dalla Germania e dalla Provenza appoggiando le truppe di

quel secondo fronte, co nd otte dal De Leva, con la flotta capitanata da Andrea Doria. La resistenza dei Provenzali e le funeste notizie dei raid del grande co rsaro, costrinsero in breve l'ammiragli.o imperiale a desistere dalle sue azioni. Le continue trame francesi, finalizzate ad indurre Venezia a schierarsi, per paura dei Turchi, al loro fianco, si risolsero, invece, in mani era diametralmente opposta, determinando una ripresa della guerra tra la Serenissima e la Porta. L ' incerto procedere delle operazioni campali francesi in Savoia, lasciando supporre al diffidentissimo sultano, una sorta di segreto accordo tra i due contendenti europei ai suoi danni , 1o indusse a ritirare la flotta ed a stipulare un accordo con Venezia sul finire ciel 1537.

È probabile che i timori di Solimano fossero qualcosa di più che semplici sospetti poiché, grazie alla mediazione di Paolo III , Frances co J e Carlo V alla fine accettarono di incontrarsi a Nizza per appianare le divergenze e magari per addivenire ad una lega contro i Turchi. Nel maggio del '38 , infatti, l'abboccamento ebbe luo go senza generare però la benché minima reciproca fiducia tra i partecipanti: unico risultato una tregua decennale tra Spagna e Francia. L' appartenenza del Regno di Napoli alla Spagna fu definitivamente ribadita.

Da questa necessariamente s chematica ricostruzione si evince come tutte le operazioni di dife s a, di conquista e di estrema resistenza delle varie forze

impegnate nella guerra tra Francia e Spagna, con la compartecipazione ottomana, ebbero per teatro principa le l'intera Penisola ed il suo meridione in particolare. Nel corso delle devastanti operazioni tutti i contendenti si erano avvalsi dell'appoggio delle fortificazioni esistenti. Eserciti. o formazioni armate aragonesi, francesi, spagnole e persino turche sistematicamente si batterono impiegando come basi, o investendole in quanto tali, le fortezze costiere del Regno e le sue principali piazzeforti marittime, fra le quali spiccano Taranto, Barletta e Gaeta , per non parlare delle minori, sempre d'indubbia validità.

Appare altresì evidente come purtroppo, l'alleanza franco-ottomana minacciasse proprio i tanti centri rivieraschi meridionali. È la prima conferma esplicìta che non si poteva essere sicuramente padroni del Regno senza il possesso completo di tutte quelle fortificazioni e che, soltanto la loro sistematica acquisizione. garantiva la certezza di una duratura occupazione. Come pure che l ' ingerenza turca se non debitamente neutralizzata e frustrata da una poderosa linea di fortificazioni avrebbe prima o poi avuto ragione di qualsiasi difesa, concretizzando la tanto attesa invasione.

Nessuna meraviglia, quindi, che la loro portata strategica ne uscisse così esplicitamente ribadita, come pure, e paradossalmente per lo stesso motivo, che assurgessero proprio per i Turchi a bersagli primari, altrettanti vani d'ingresso di un inespugnabile castello. La lezione venne chiaramente recepita dag l i Spagnoli, che, per tradizione militare e per recentissima esperienza , ne dedussero la priorità da accordare al potenziamento ed ali' aggiornamento delle stesse e per il completo assoggettamento del Regno e per la sua difesa contro ogni tentativo di conquista da qualunque parte provenisse. Tuttavia mentre si svolgevano le operazioni belhche ricordate, nel settore dell'architettura militare si verificò una tale serie di radicali trasformazioni <~2> , da rimettere completamente in discussione , non già i I ruolo del le piazzeforti, e più in generale di qualsiasi fortificazione ancorché dell'ultima

transi z ione, quanto la loro risponden z a s tmtturale nella concezione classica d'impianto: la recenti s sima catena aragonese, appariva, a quel punto , irrimediabilmente superata!

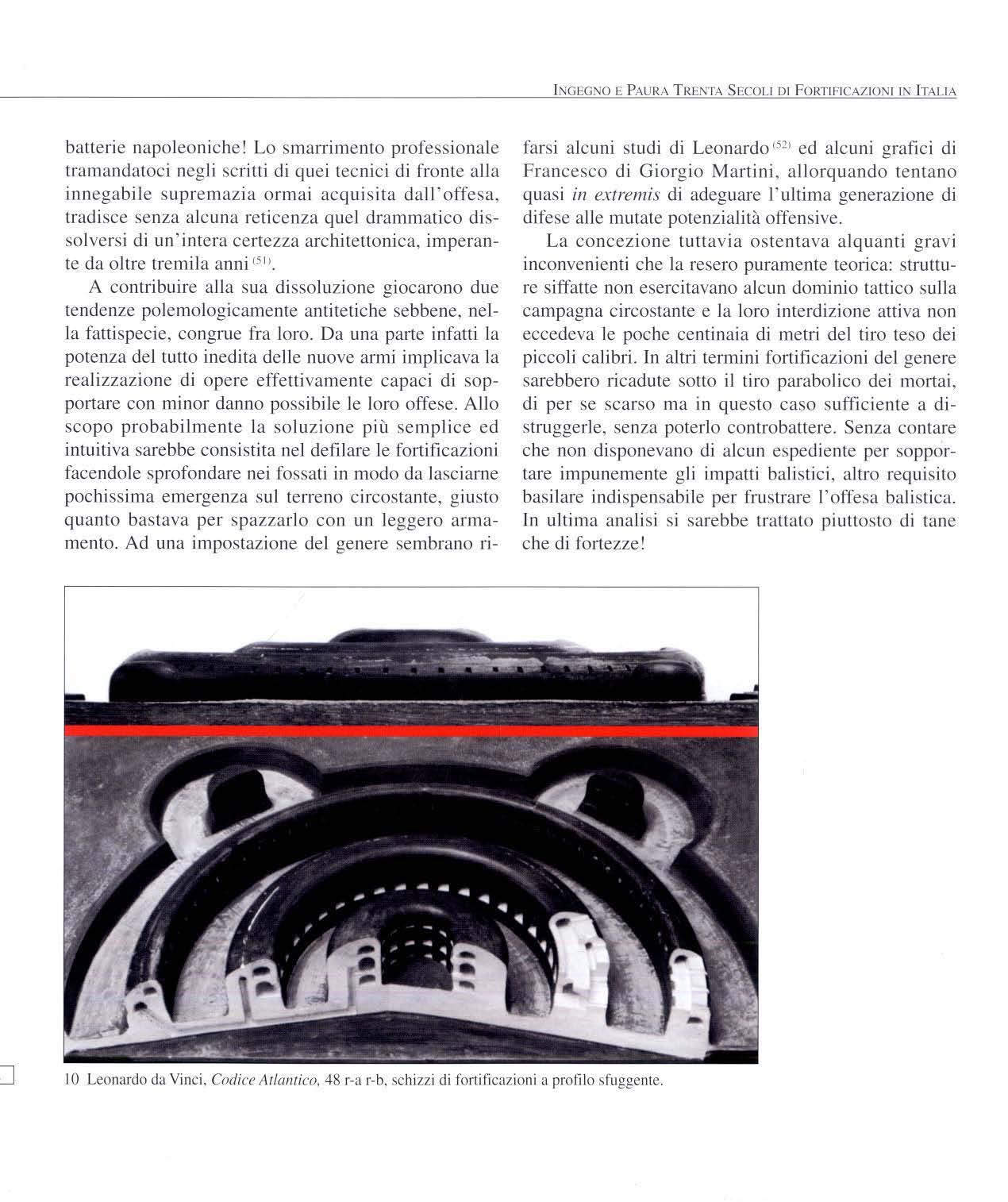

Tra i diversi ingegneri militari attivi in quei tormentati anni, spicca la figura di Francesco di Giorgio Martini (43 l già evidenziata nel precedente volume. Operando a ridosso della fine del Medioevo, svolse un ruolo di protagonista nella riqualificazione delle fortificazioni aragonesi del dopo Otranto, e non solo di quelle. Celebre , infatti, in tutta la Penisola per la sua indiscussa competenza, fu dovunque ammirato ed imitato: anche quando non era direttamente l'ideatore delle opere , ne costituiva l'ispiratore. I suoi trattati , dettagliati ed accurati, rappresentarono per decenni una sorta di postulato, alla cui lucida chiarezza deve ricondursi buona parte della sua notorietà. Forse fu proprio per la logica che traspare dai criteri fortificatori da lui elaborati che il relativo apporto oltrepassò i limiti tecnici. Quei recepibilissimi canoni finirono così per assurgere piuttosto ad una ideologia che ad una scienza ed in quanto tale svincolata dalla circostante realtà tecnologica, dal contemporaneo progresso culturale. La superficiale conoscenza del suo apporto teoretico, ben testimoniato nei suoi disegni, ha determinato poi l'ulteriore acritica attribuzione di paternità architettoniche che in realtà non s olo non ebbe ma fu lontanissimo dall'intuire. E come lui anche i suoi coevi ammiratori ed imitatori, dall ' umile architetto al superbo monarca. Le conseguenze furono drammatiche proprio laddove la esatta percezione dell ' incombente minaccia turca aveva imposto le fortificazioni più mastodontiche e complesse, profondendo nella loro edificazione risorse senza risparmio (44 i

Il che sotto il profilo geografico equivalse ai settori a massimo rischio d ' attacco: le coste al di sotto del 42 ° di latitudine. La vastità del s uo ambito lavorativo

dete rmin ò l'esigenza di avvalersi di numerosi allievi ed assistenti , alcuni dei quali meritatisi in seguito una propria autonoma e meritata reputazione, a ltr i in vece so pravvi ssuti come meri r ip etitori dei suoi superati canoni. Fra q uest i sp icca no Anto ni o Marchesi da Settignano, Baccio Po nt e lli e Ciro Ciri.

Ma al di là dell'indubbio prestigio di cui tutti quei celebri tecnici godettero a l loro tem p o, sia pure in quanti tà più o meno rilevante a seco nd a della notorietà delle rispettive costruzioni m i litari, nel complesso la loro opera, come g i à stigmatizzato <-15> , tradisce una sensibile a rr etra t ezza. D e fi c ie nza che potrebbe tra l'altro spiegare, in discreta mis ura, i tanto fulminei s ucce ssi degli eserciti francesi che invasero l'Italia negli ultimi anni del Quattroce nt o. Ed un a similare arretratezza delle boc che da fuoco, se nza dubbio ca usa piuttosto c he effetto della prima, che attinsero in quegli stess i a nni va l enze artistiche straordi n ar i e e pres ti g iose senza però subire un'equivalente evoluz ione funzionale. Le artig li erie nostrane , infatti , continu arono ad essere cost ruit e seco nd o i medesimi criteri del secolo precedente, non s ub endo un analogo proc esso rie labora ti vo di quello francese (46 > D al che non evo l ve nd osi l 'offesa no n s i evo lse neppure la dife sa : al più di venendo più grosse e fastose le bocche da fuoco divennero più grosse e fas to se anc he l e fortificazioni. Gro sse però non s ignifi ca grandi, c io è meno ro zze e d infantili. A vo l e r meg lio inda gare in mate ria di artiglieria l ' ultimo decennio del '400 in It alia costituisce uno s nodo cr itico , caratteri zza to d a du e ben di s tinte fasi.

La pr i ma può de fini r si la pura contin ua z i o ne della tradi zio n e con grande sfoggio di ornamenti e di preziosità s up e rflu e, quasi che essendosi ormai att int o l 'a pice tecnologico fosse p ossibi l e soltant o dedicarsi alla decora z ione artistica accessoria! Ed anche in que s to l e bombarde gettate dal Martini , con l e l oro rnagi stra l i ornamentazioni, squisi tam e nt e rinascimentali e la loro ass urda manovrabilità appaiono un'indubbia conferma d e l la ri co rdata arretratezza. L a seco nda fase , pertanto, dop o la brutal e presa di co -

scienza della tecnologia francese, per tanti versi alternativa, si trasforma in una spasmodica corsa a copiarne g li standard anc h e in maniera approssimata. Ovvio che gli Stati più attivi e solerti in quella onerosissima riqualificazione furono quelli più direttam ente co in volti con l a guerra contro l ' lm pe ro ottomano e più ricchi: identikit che calza a perfezione alla Serenissima e, per facile intuizione , per nulla allo Stato della Chiesa.

Emblematicamente si rintraccia nelle font i, infatti, che Venezia: " ... non procede allo svecchiamento delle proprie artiglierie pesanti prima del 1496. Il Sanuto nei suoi Diari ci informa c he in tale a nn o i veneziani fabbricano cento bombarde grosse "al costume et modo che usa no i Francesi", cioè rinnovando una buona parte dell'intero parco delle loro artiglierie d i grosso ca libro. Questi armamenti sono fabbricati in parte da fonditori di origine veneziana, che avevano appreso l'arte al servizio dei re francesi" l47 l Qu a nt o in comparabilmente diversa potesse essere la situazione in materia lo dimostra lo Stato della Chiesa. Sempre dalle fonti sappiamo , in fatti, che le malconce a rti glierie delle sue fortezze, agli inizi del ' 600 vantavano una età media di se r vizio di c ir ca un a settant i na d ' anni , per cui molti ca nn o ni so no a ncora della tipologia precedente alla calata di Carlo VIII! E non è a nc ora tutto , perché o ltre a ll a loro preoccupante vetustà quei cannoni vantavano un assortimento anarchico di ca libri , per c ui poco mancava c h e ad ognuno dovesse co rri spondere una apposita pa ll a! Il fenomeno, da un certo momento in poi man i festò in pieno tutta la s u a penalizzante conseq u e n z i alità: impossibile disporre di adeg u ato munizionamento, difficile di scernere rapidame nte i calibri, lentissime le forniture, tanto per cita re le principali deficienze. Bi sognò atte nd e re quasi la metà del XVII seco lo perché so tto Urbano VIII, che si di s tin se per l ' impul so c he impresse alla produzione di bocche da fuoco, s i te nta sse finalm e nt e di razionalizzare e ridmre i calibri. Eccone un preciso riscontro in un a nota redatta in appendice ad un inventario del maggio 1643 compi lata da V. Spada c he , l a me ntand o l a questione ,

proponeva al contempo una facile soluzione: " ...Maggior mancamento è che li 44 cannoni che sono nella fortezza ... hanno 20 calibri e quel ch'è peggio pochissimo differenti conseguentemente facili a s bagliars i l'uno dall'altro con pregiudizio grande, e rischio maggiore di chi serve al cannone, ha procurato di rimediare a quest' inconveniente il castellano con tenere le palle separate [le famose 46 piramidi n.d.a.J confanne alpeso con assai buon ordine e molta diligentia, e veramente non si poteva poner altro rimedio, ma con il tempo si potranno ticonoscer bene i pezzi e trovandosene de ricchi assai di metallo, come facilmente se trova fra i più vecchi, trivellare quelli di minor calibro et uguagliarli a maggiori più prossimi come quei di 20 a 22, di 50 a 55 e simili, ma que s ta non è cosa da ponervi le mani hora. Ma è operatione che chi ha l'autorità deve a poco a poco andarla eseguendo .. :· <48 J

Il suggerimento era di notevole buon senso: assodato che molti cannoni, in particolare i più antichi prese ntavano un rilevante spessore della volata, detti perciò nel gergo ricchi di metallo, sare bbe stato possibile

alesarne l'anima. Incrementandone in tal modo il diametro di appena qualche millimetro si sarebbero resi del calibro appena superiore , se nza alcuna decurtazione di potenza. Quanto. in generale, fosse approssimato e s uperato il munizionamento si evince anche da un'altra curiosa notizia che trapela daile righe degli inventari sem pre della stessa epoca: la presenza, affatto accidentale, od occasionale di palle di manno!

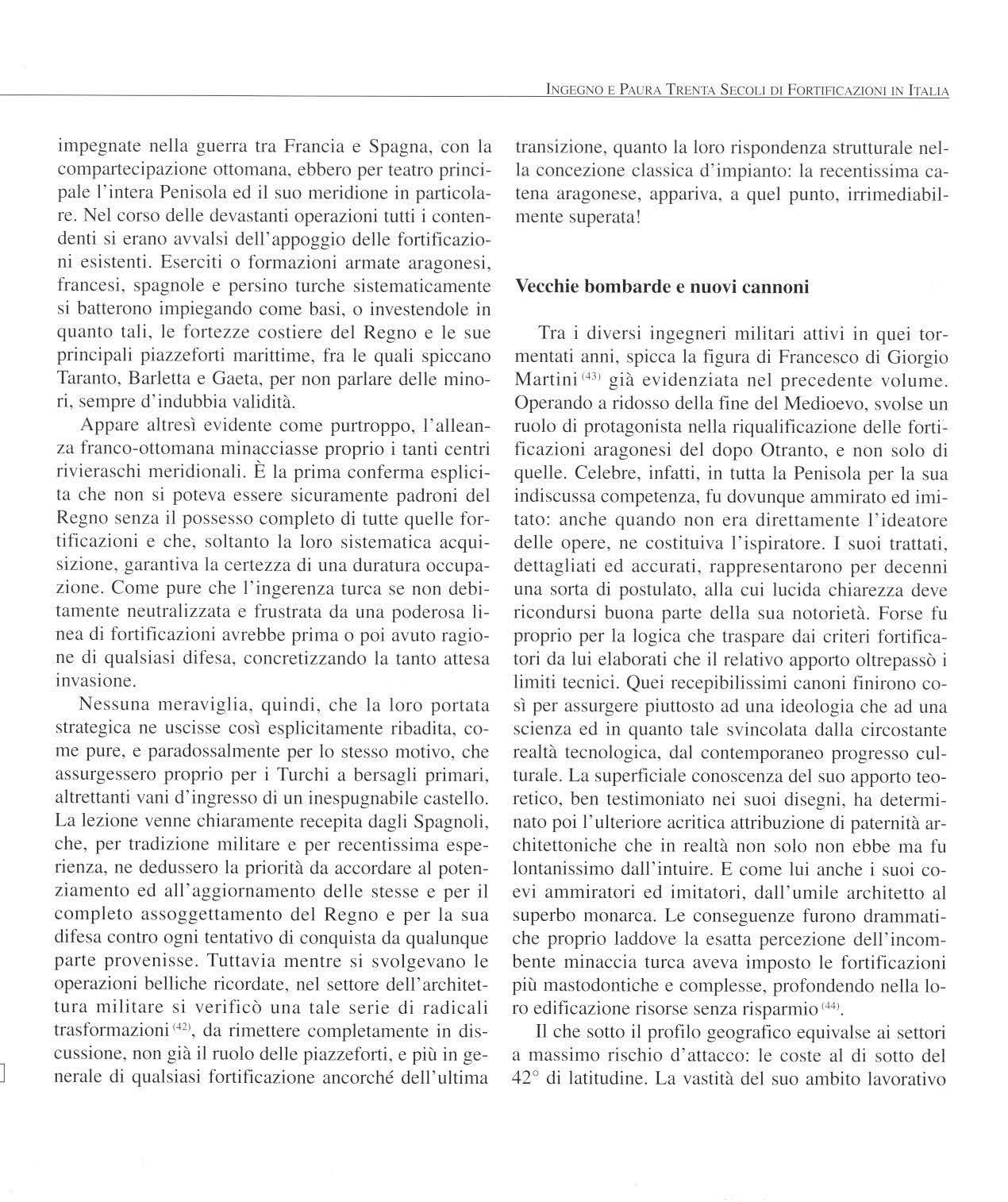

Se appena due ann i dopo la calata di Carlo VllJ la Serenissima inizia a sostituire la sua artiglieria, pur senza attingere gli estremi de llo Stato della Chiesa, nulla del genere si verifica a Napoli, dove peraltro ne era s tata fabbricata di numerosa e splendida, dal punto di vista artistico ovviamente, nei decenni precedenti. Agli inizi del '500 quei pezzi vengono ritenuti ancora di notevole validità tant'è che l'ultimo sovrano aragonese, Federico , rifugiato s i ad Ischia vi aveva concentrato i suoi migliori cannoni al riparo delle massicce mura erette sullo scoglio di Gerone , in previsione di un attacco degli spagnoli.

Il temuto invest im ento non avvenne ma il regno fi!Ù l o stesso nelle loro mani ed il vecchio re, pur di non finire Joro prigioniero si consegnò ai Francesi trascorr e ndo es ili ato presso l a loro corte gli ultimi an ni. Quanto all e s ue eccezio n a li arti glierie finirono sve ndute , po chi mesi dopo , per meno della quarta parte del valore originario a due Capitani della squadra pontificia, c h e, caricati li sulle l oro galere, guadag n ata la foce del Tevere e risalito il fiume sino a Castel S. Angelo, ve li scrui carono . L a loro destinazione non furono le cannoniere d e ll a fortezza ma le sue sa le int erne, essendo già ritenuti un magnifico reperto museale di un 'e po ca esa uri tasi da Lempo!

Facile immaginare, a questo punto, quale po t esse essere non tanto lo stato di conservazione delle fortificazioni del reg n o di Napoli, per molte delle quali la calce era ancora fresca , ma la l oro adeguatezza ai crite ri progettuali dettati dalle nuove potenzialità offensive. Nel migliore dei cas i si trattava di strutture in grado di sostenere una discreta resistenza passiva grazie alla loro mole, se n za per questo evitare l'espugnazion e. Uni ca n ota pos iti va della v icenda che anc h e i Turchi non di sponevano ancora di artiglierie mode rn e, conced e nd o per ciò ai principali caposaldi della fronti era mru·ittima una in spera t a dilazione per rimed iare a tanta insipienza tecnica e militare.

La tesi non deve appar ire eccess iva, data l a radicalità e la rapidità delle trasformazioni de11'architettura militare manifestatesi a partire dal decennio s ucc essivo, es ito a sua vo lta dell'altrettanto stravo l gen te evoluzione d e lle bocc he da fuo co il c ui debutto era avvenuto non a caso negli arsenali frru1cesi. P er i maggiori stud iosi d e l setto re : " il vero progresso delle artiglierie da fuoco co minciò nel XV I seco lo quando, c io è, tecnici e principi cominciarono a persuadersi della necess it à di s ottopoITe la costruzio ne e l ' uso a regole detemùna-

te Ne l seco lo xvr, dopo la calata di Carlo v m, le artiglierie si modificarono ancor più: l'invenz ione degli orecchioni e la generale adozione di palle metalliche sono i due fatti p iù salienti dell'epoca , perché ad es s i si deve l ' accresciuta potenza delle bocche da fuoco le quali, diventate nel tempo stesso di minor peso, po terono e s sere incavalcate su affus ti leggeri e trainate da rapidi cavalli , anziché , come per lo innanzi , da buoi tardi e lenti. Di questo progresso devesi dare gran parte il merito ai Fra nc esi e da quanto scrissero in proposito g li storici , chiaramente risulta che il p1imato dell ' artig l ieria, da niuno contestato agli Italiani nell'intervallo dal 1350 a l 1450, passò poi a que lli " <49>

Non è pertanto affatto casua l e che nello s tes s o scorcio storico la fortificazione di matrice italiana ven i sse cooptata dovunque, essendo la più sicura ed efftcace, si tu azione c h e si 1iprop0ITà so lt anto dopo il primo decennio del XVI, quando nuovamente l ' architettura militare italiana tornerà a dettare legge in materia. Un buco. q u indi, di una vent in a d'anni corrispondent e esattamente, e logicamente, al predominio incontrastato dei cannoni francesi che decretru·ono, per quanto delineato , la scomparsa della fo11ificaz io ne di concezione antica, ancorché di canoni di tran sizione, senza però sugge1ire nulla di alterna ti vo e soprattutto senza c h e se ne potesse minimamente intuire se e come ciò sarebbe accaduto.

Qu ando i moderni cannoni, ben esemp lifi cati dalla trentina trascinatasi dietro da Carlo VIII nelle sua ca lata d e l 1494 (50 1 , comi nciarono a diffondersi, ini z iò l a rapida agonia della fortificazione di transizione. Negli a nni immediatamente s u ccess i vi quei rivoluzionari criteri costru tti vi cono bb ero ulteriori evo luzio ni fino a p ervenire alla realizzazione dei pezzi s t a ndard i c ui cano ni e co nn o t az i o ni , senza sostanzia li modifich e, o appariscenti ri e labora zio ni , troveranno adoz i one per i successivi tre secoli. Estremizz a ndo la tes i , quanto delineato sta r ebbe a dire che in pochi decenni fra le fortificazioni e l e art ig li erie si man ifes t ò un divario tecnologico di qualche mi1lennio: ce r c hi e di co n cezione romana cannoneggiat e da [

batterie napoleoniche! Lo smarrimento professionale tramandatoci negli scritti di quei tecnici di fronte alla innegabile supremaz i a ormai acquisita da11 · offesa, tradisce senza alcuna reticenza quel drammatico disso lversi di un'intera certezza architettonica, imperante da oltre tremila anni (5 1>

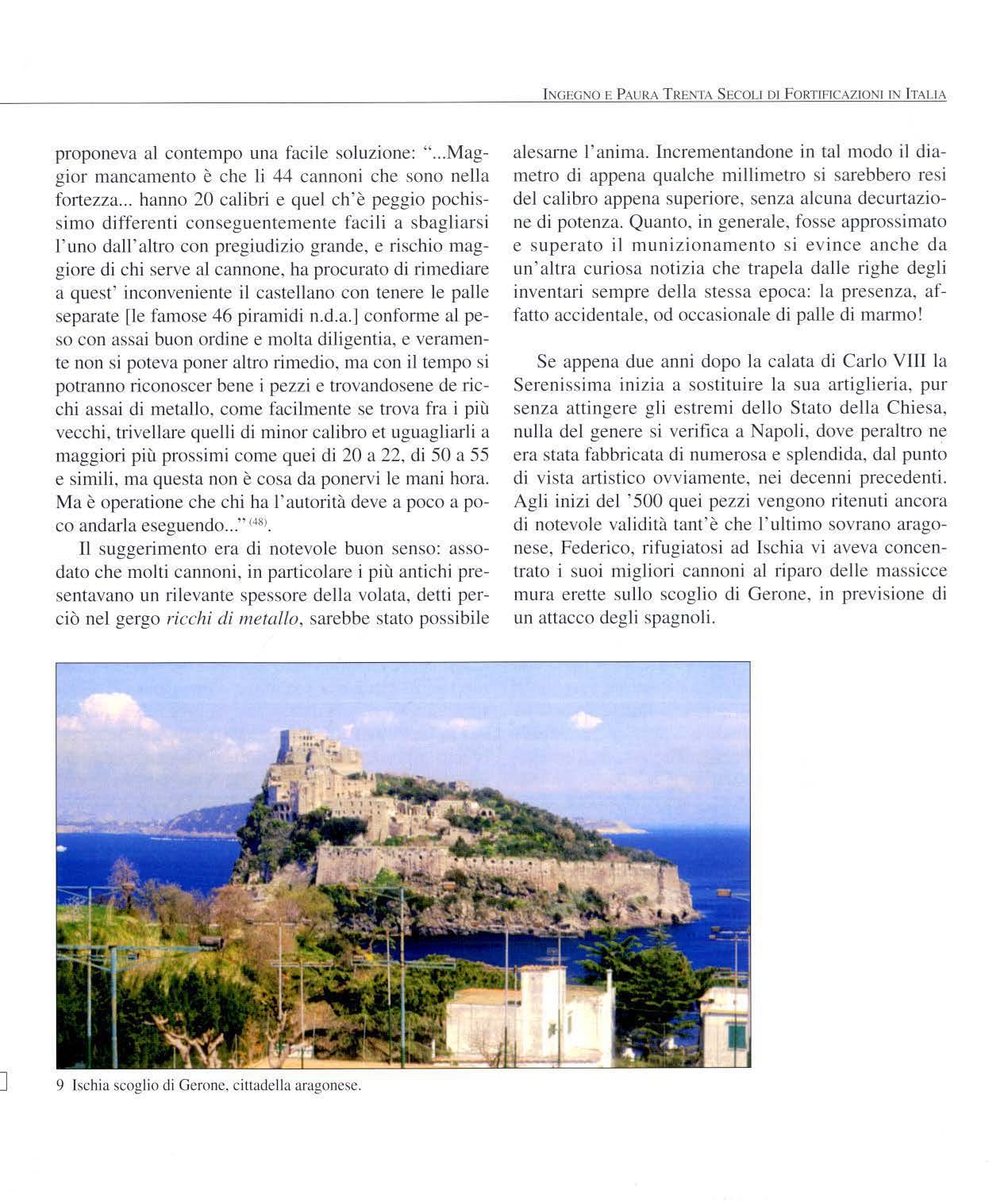

A co ntribuire alla s ua dissoluzione giocarono due tendenze polemologicamente antitetiche sebbene. nella fattispecie, congrue fra l oro . Da una parte infatti la potenza del tutto inedita delle nuove armi implicava la realizzazione di opere effettivamente capaci di sopportare con minor danno po ss ibile le loro offese. Allo scopo prob abi lmente la soluzione più se mplice ed intuitiva sarebbe consistita nel defilare le fortificazioni facendo le sprofo ndare nei fossati in modo da lasciarne pochissima emergenza sul terreno circostante, g iusto quanto bastava per spazzarlo con un leggero armamento. Ad una impostazione del genere sembrano ri-

farsi alcuni st udi di Leonardo 151 > ed alcuni grafic i di Francesco di Giorgio Martini , a ll orquando tentano quasi in extremis di adeguare l'ultima generazione di difese alle mutate potenzialità offensive.

La concezione tuttavia ostentava alquanti gravi inconve nienti che la resero puramente teorica: st rutture siffatte non esercitavano alcun dominio tattico su lla campagna circostante e la loro interdizion e attiva non eccedeva le poche centinaia di metri del tiro te so dei piccoli calibri. In altri termini fortificazioni del genere sarebbero ricadute sotto il tiro parabolico dei mortai. di per se scarso ma in que sto caso sufficiente a dist rugg erle, se nza poterlo controbattere. Senza contare che non disponevano di alcun espediente per sopportare impunemente g li impatti balistici, altro requisito basilare indi spe n sabi le per frustrnre l'offesa balistica. In ultima analisi si sareb be trattato piuttosto di tane che di fortezze!

lNGEG:-lO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTI FICAZIO NI IN l TAI.IA

J

IO Leonardo da Vinci. Codice Arlan ri co. 48 r-a r-b. schizzi di fortificazioni a profilo sfuggente.

lNGEG:-lO E PAURA TRENTA SECOLI DI FORTI FICAZIO NI IN l TAI.IA

J

IO Leonardo da Vinci. Codice Arlan ri co. 48 r-a r-b. schizzi di fortificazioni a profilo sfuggente.

Il ca nn one deter min a ed impone la trace italienne

Il cannoneggiamento concentrato, infatti, eseguito dalle evolute artiglierie della fine del XV secolo, con le micidiali palle di ferro, sotto i cui impatti di inedita violenza scrosciavano le mura di medievale concezione, quando non anche fattura, era riuscito finalmente ad infrangere lo stallo della transizione. Anzi la predominanza dell'offesa fu talmente sproporzionata ed irreparabile che per alcuni anni si mise addirittura in discussione, in maniera lacerante, l'intrinseca validità della fortificazione permanente, paradossalmente ormai troppo vulnerabile, troppo fragile ed incapace di reazione adeguata omogenea ed isotropa. La configurazione stessa d'impianto, infatti, non consentiva di eliminare gli angoli morti che rendevano settori più o meno ampi completamente defilati al tiro di fiancheggiamento, trasformandoli perciò in altrettante vie d'attacco insidioso. In sostanza essendo la fortificazione un coacervo di espedienti strutturai i per rendere meno vulnerabili i suoi difensori ed al contempo più letale la loro reazione, a quel punto sembrava tragicamente privata di entrambe le connotazioni peraltro esiziali. ln pratica le due peculiarità precipue di ogni opera, meglio note come difesa passiva e difesa attiva erano state pressoché annientate dalle artiglieri e francesi: e senza la contestuale presenza di entrambe qualsiasi fortificazione cessava di essere la difesa per antonomasia trasformandosi in una funesta trappola, come aveva tragicamente sperimentato la guarnigione di castello di Monte S. Giovanni nel 1495. La minacciosa fortezza insediata sulla linea del Liri, fresca reduce di un violento investimento ossidionale protrattosi vanamente per ben sette anni, sembrava l'ideale per annientare la terrib i le sensazione di debolezza che la sola vista dei ca n noni francesi avevano suscitato scendendo lungo l'Italia. Napoli riponeva ancora una volta nella sua resistenza una incrollabile fiduc ia. Purtroppo però a differenza dei precedent i episodi, le inviolate mura dopo appena quattro ore di cannoneggiamento apparivano sgretolate in più punti in maniera irrepara-

bile. Dalle brecce ancora avvolte in una densa coltre di polvere gli attaccanti iITuppero al suo interno. Nel giro di un altro paio di ore quanti erano scampati al fuoco, per lo più contadini del luogo, finirono massacrati all'arma bianca. La ferale notizia dilagando per il regno confermò persino ai più ostinati che l'epoca dei castelli era a quel punto definitivamente esaurita.

E proprio sotto la pressione della necessità difensiva, in parole povere della paura , l'ingegno dei tecnici italiani, in quel brevissimo volgere di un paio di decenni, elaborò i nuovi canoni guida della fortificazione. Esattamente come i coevi cannoni quei criteri e quelle configurazioni sarebbero rimasti sostanzialmente immutati per i successivi tre secoli, capisaldi teoretici di quella che sarà dapprima la trace ìtalienne ed in seguito diverrà per tutti il fronte bastionato c53> _ Canoni senza dubbio rivoluzionari ma che , in estrema sintesi, possono per grande approssimazione ridursi a due , ovvero la terrapienatura delle opere esposte al fuoco e I' eliminazione assoluta, dei settori defilati: cioè una riformulazione della difesa passiva ed una altrettanto radicale di quella attiva.

Ovviamente essendo prioritaria la sopravvivenza la più importante delle due fu senza dubbio la prima, ovvero la capacità di rendere le nuove fortificazioni invulnerabili ai cannoni. E se per reiterate conferme la durezza dell ' estradosso delle opere, per lo più grossi conci di pietra viva, si era dimostrata inutile si provò con un espediente diametralmente opposto!

U n a prima significativa manifestazione di tale concezione è possibile coglierla durante l'assedio di Costantinopoli. Stando alla cronistoria redatta da Critobulo di Imbro < 54 J per ordine del comandante del contingente genovese Giovanni Giustiniani Longo , il 18 apri l e del 1453, minacciando un paio d i bombarde turche - il cui calibro deve ritenersi rispettivamente di circa 400 mm la più piccola e di circa 800 mm la maggiore - u na ristretta sezione delle mura della città, venne accatastato, nel corso della notte, dinanzi alla stessa un enorme cumulo di balle di lane. L'espedien -

te , tuttavia non sembra esse re riuscito pie namente, ma costituì comunque un indubbio precedente, sebbene appare credibile che già in quella tragica circosta nza dovesse va n tare più antic he app l icazioni. Non s i s pi egherebbe altrimenti come, nonostante la sua scarsa validità, fosse non so l o divulgato nei dettagli m a s ubit o recepito e riutili zzato di lì a breve anche nelle guerre europee ed in Italia in particolare . Per nulJa inverosimile che a d i ffondere l'episodio siano sta ti g li s tessi mercanti , per lo più italiani, danneggiati prima ancora che dalla vittoria turca dalla requisizione della lana . Ad ogni buon conto, comunque lo avesse appreso è certo che pe rs in o Michelangelo una se ttantin a di anni dopo ripropose quel medesimo rimedio in occasione dell'assedio di Firenze. Per l 'esattezza : " .. . il 29 ottobre 1529 fu tirato il pr im o co lpo di artiglieria sulla città, diretto contro i l campanile di San M i ni ato . Il vecchio bombardiere , dal quale dip endeva no i d ue pezzi leggeri collocati l assù, aveva tutt o il terreno davanti a sé che si stendeva come una carta geografica ed era in grado di vedere e disturbare il minimo movimento dei nemici , fino al cambio della guardia. Attrasse perciò subi to il fuoco nemico. Il primo giorno solo esso ricevette non meno di 50 p alle, molte per que ll 'e poca. Era un obiettivo so ttil e, ma co n l'intensità del bombardam e nto alcuni colpi trovarono il bersag li o, e non molti s arebb ero stati necessa ri per abbatterlo. Michelangiolo ebbe l ' idea di rin forzar l o e proteggerlo con balle di lana che ottenne dall'Arte della L a n a. Ne furono i mpie gate più di 18.000 a mmu cc hiandol e a terra per prote ggere i fondamenti e facendone pendere a ltr e dall'alto per attutire i co lpi ... " 155 l Ma a quell'epoca il criterio delle te1npienature delle fronti es po ste a l t iro nemic o, cioè della difesa ad asso rbim ento d'urto, era ormai un dato acqu i sito nelle fortificazioni che andava a d integrarsi per il medesimo risultato di ridurne la vulnerabilità co n l 'altro relat ivo a l m assi mo defilamento di tutte le strutture sprofonda ndol e ult eriorment e nel fossato, esattamente come un so ld ato in una buca o in un a trincea.

T rascurando quel significativo rimedio, relegandolo magari a espediente campale occasionale ed es temporaneo , la vera genesi tecnica della concezione soffice delle mura sembra scatmire proprio dallo stallo degli investimenti ossidionali condotti con le attiglierie . Non doveva essere sfuggi to, infatti, agli ingegneri militari più attenti, se mpre presenti nel corso degli assedi, che, superata la p1ima fase dello s mantellamento delle fortificazioni tramite i l can no neggiame nto e ridottesi que ste ad un cumulo informe ed incoerente di macerie, le palle d'artiglie1ia non riuscivano a spianarle ulteriormente. Quella so1ta di scru·patura di detriti asso rbiva passivamente i proietti senza modificare affatto il suo assetto volumetrico-spaziale e senza trasmettere alle s ue s palle alcuna sollecitazione. Da puro ingombro il mucchio di maceri e s i era trasformato in un ostacolo insormontabile per qualsiasi volume di fuoco, per quanto violento potesse essere. Ed anche di questa constatazione se ne cog li e una esplicita annotaz ione nelle pagi ne del vescovo Leonardo di Chio , sempre relative all'assedio di Costantinopoli del 1453. Precisava infatti l ' illu stre prelato che:

" hombardae, s i aderant, in co mmodirate fo ci primum lwstes offende re, ma cerie bus alveis t ec to s, non poterafl/ le bombarde, quando c'erano, per la posizione sfavorevo le i11 cui si u-ovavano. non erano in grado di offendere i nemici. che si riparavano dieu-o le macerie e nelle buche .'' '~6

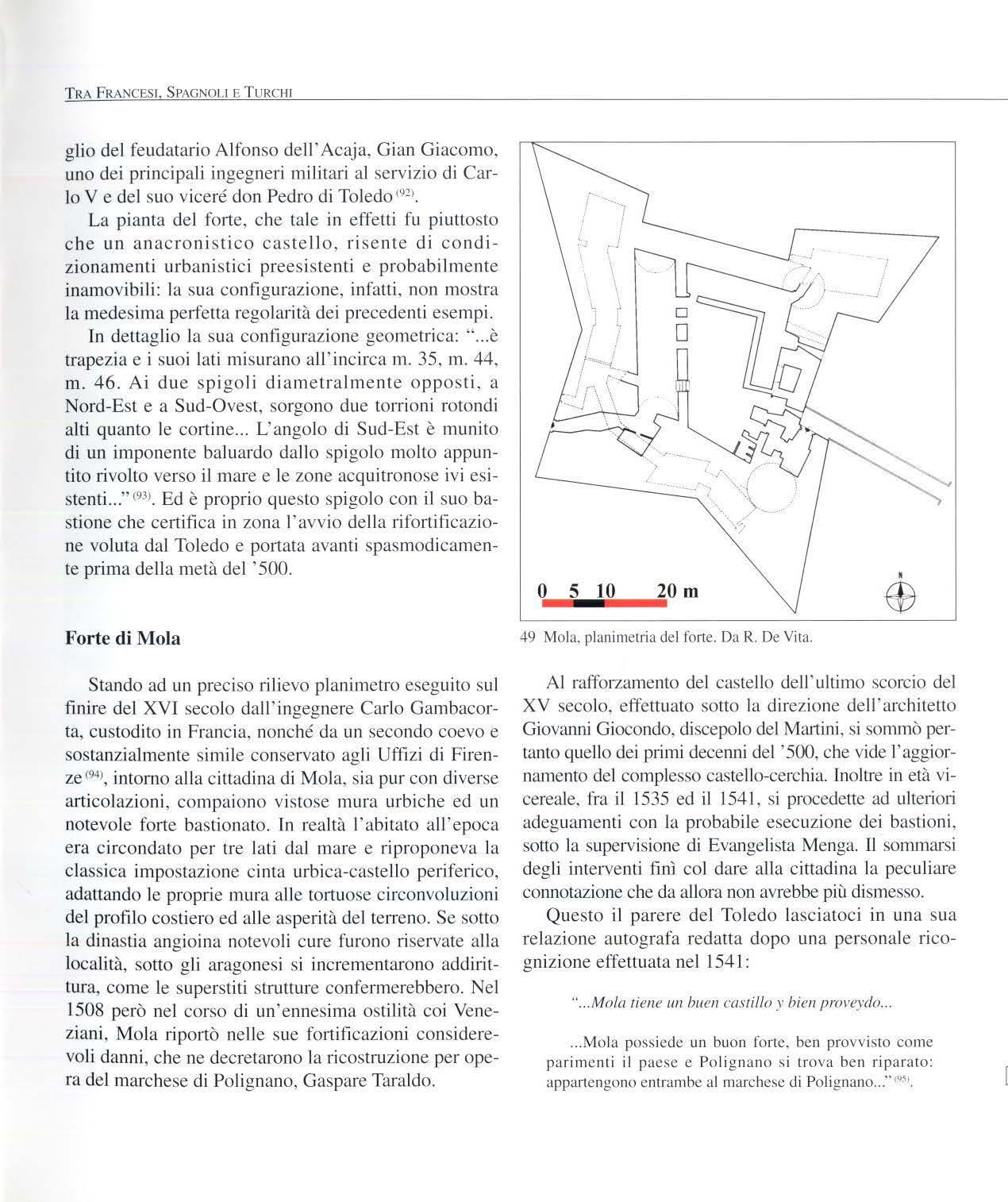

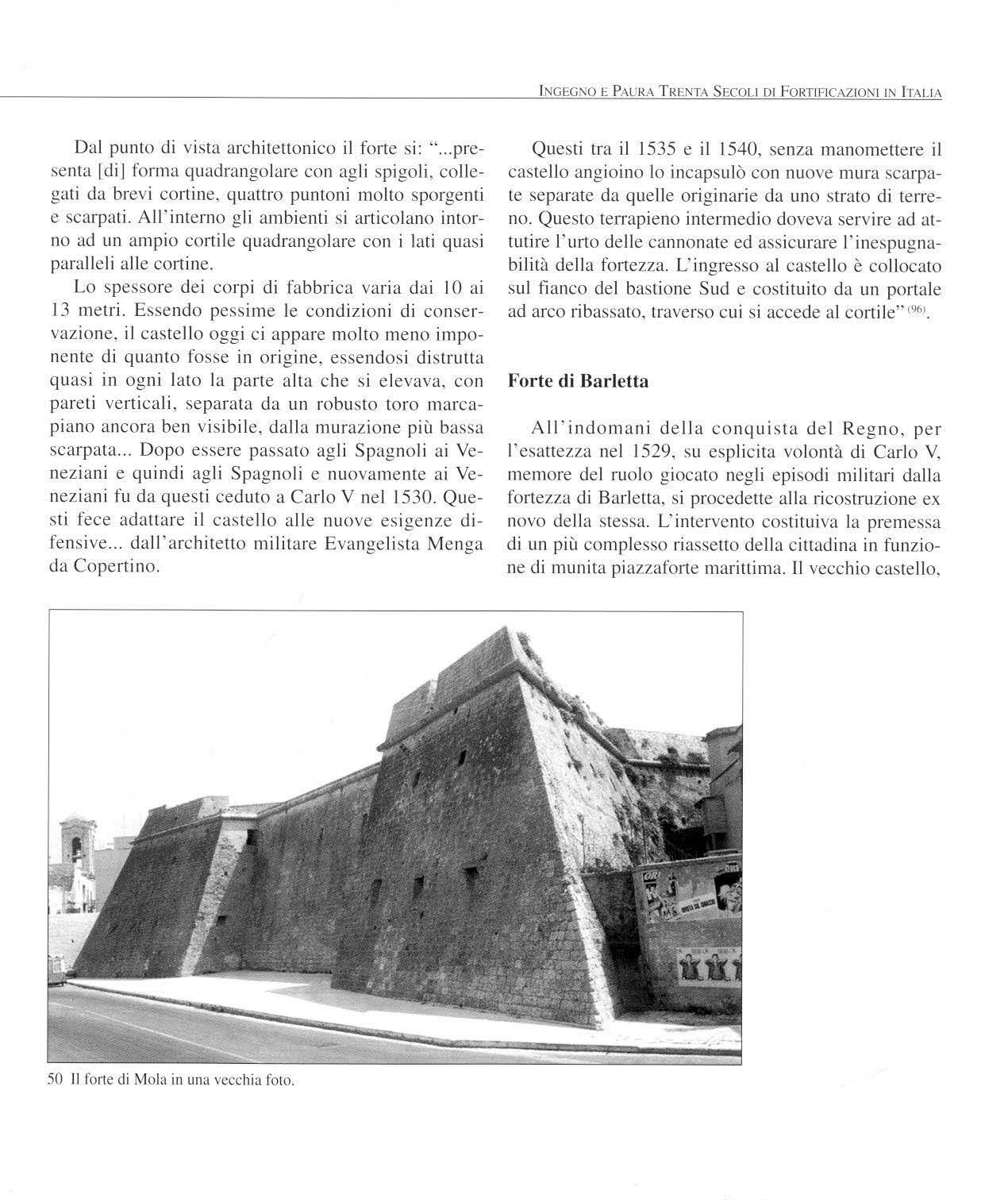

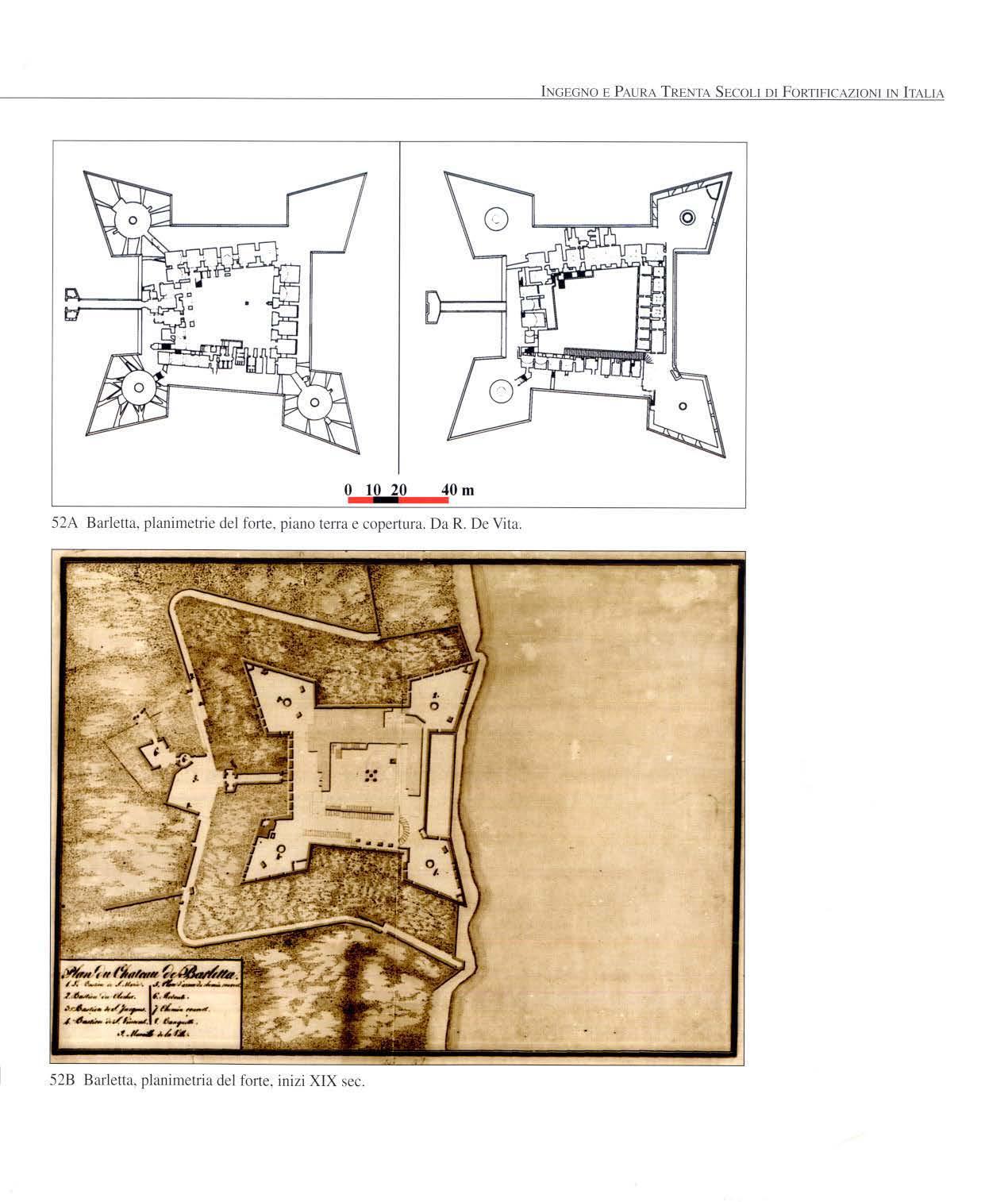

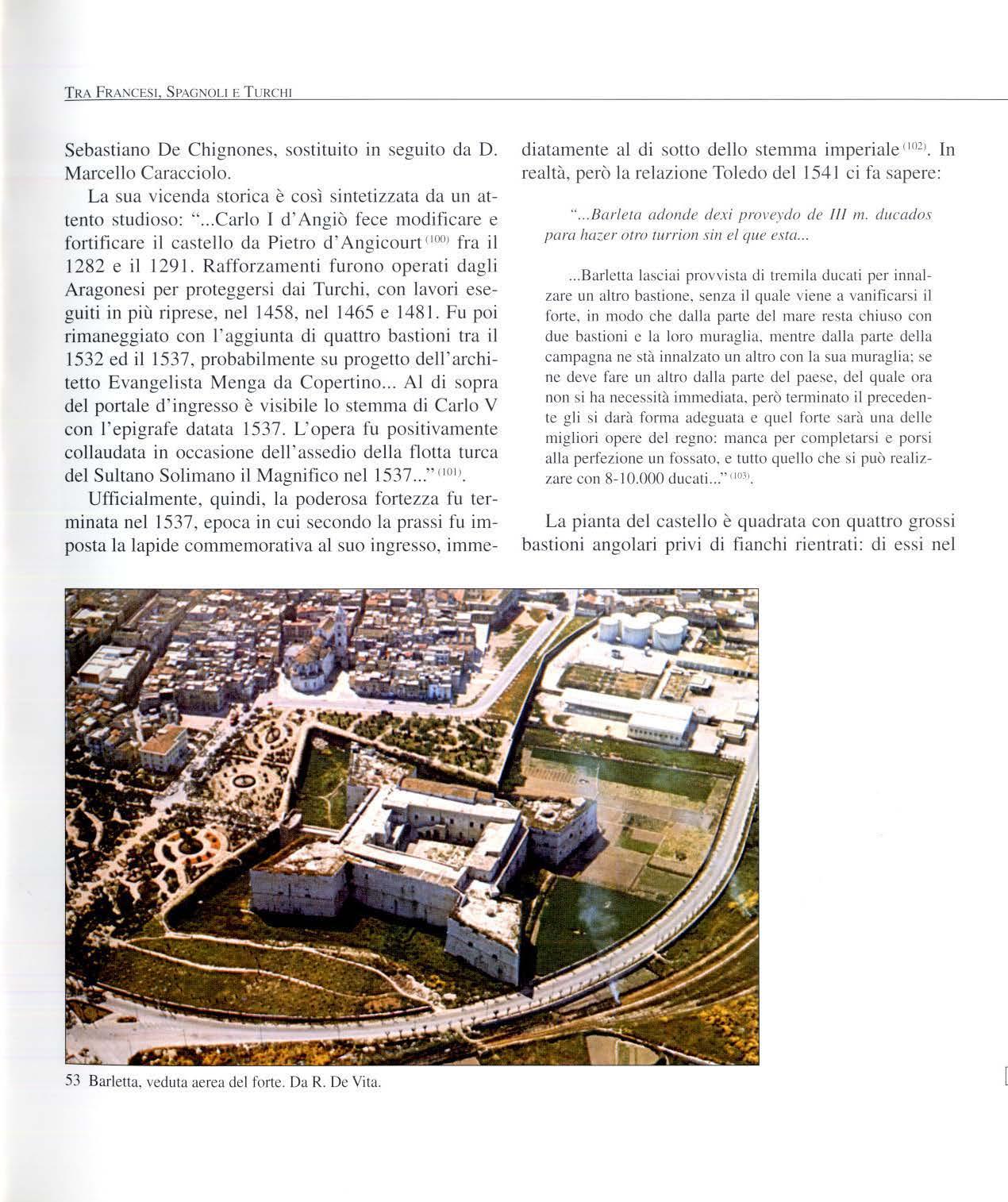

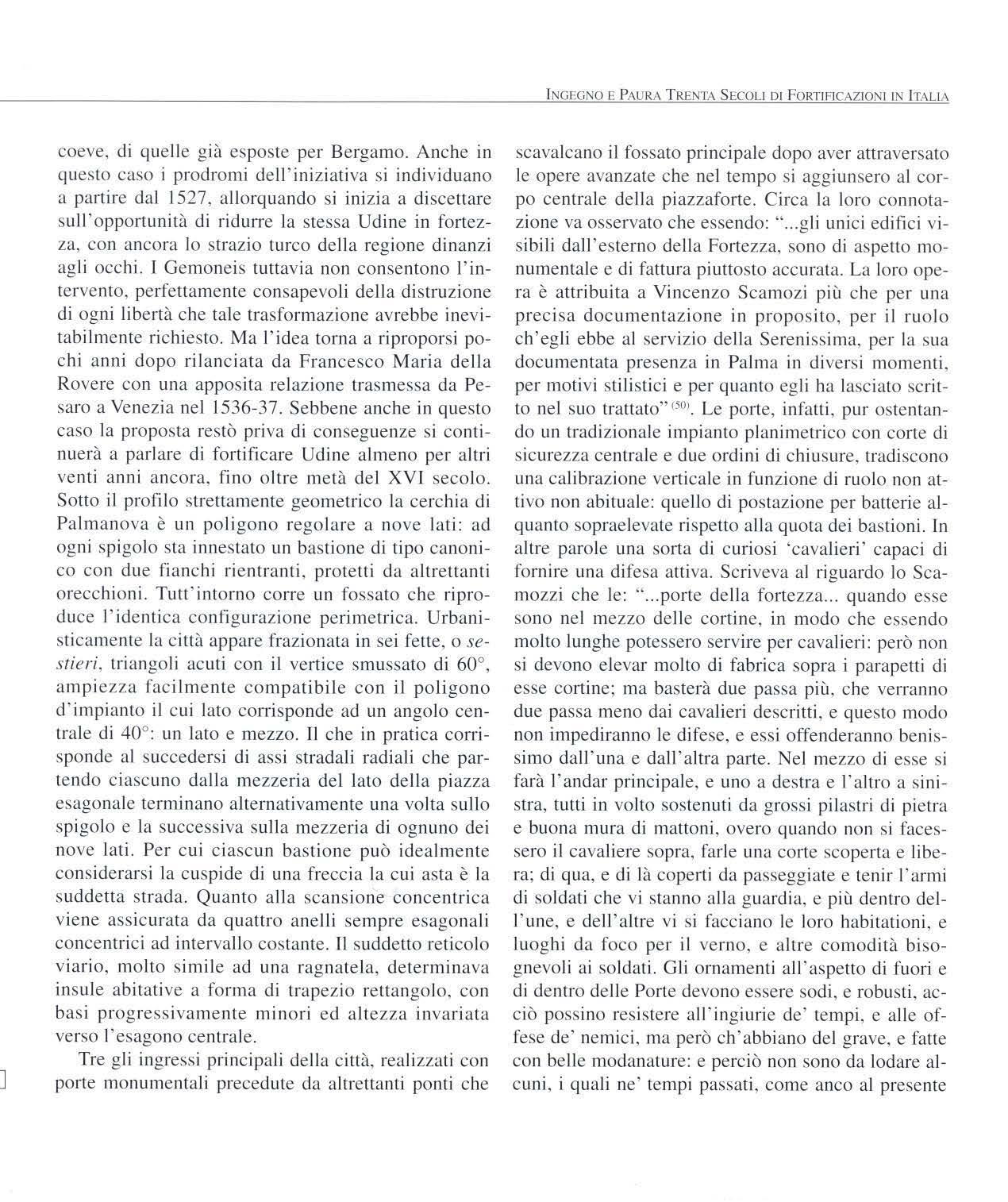

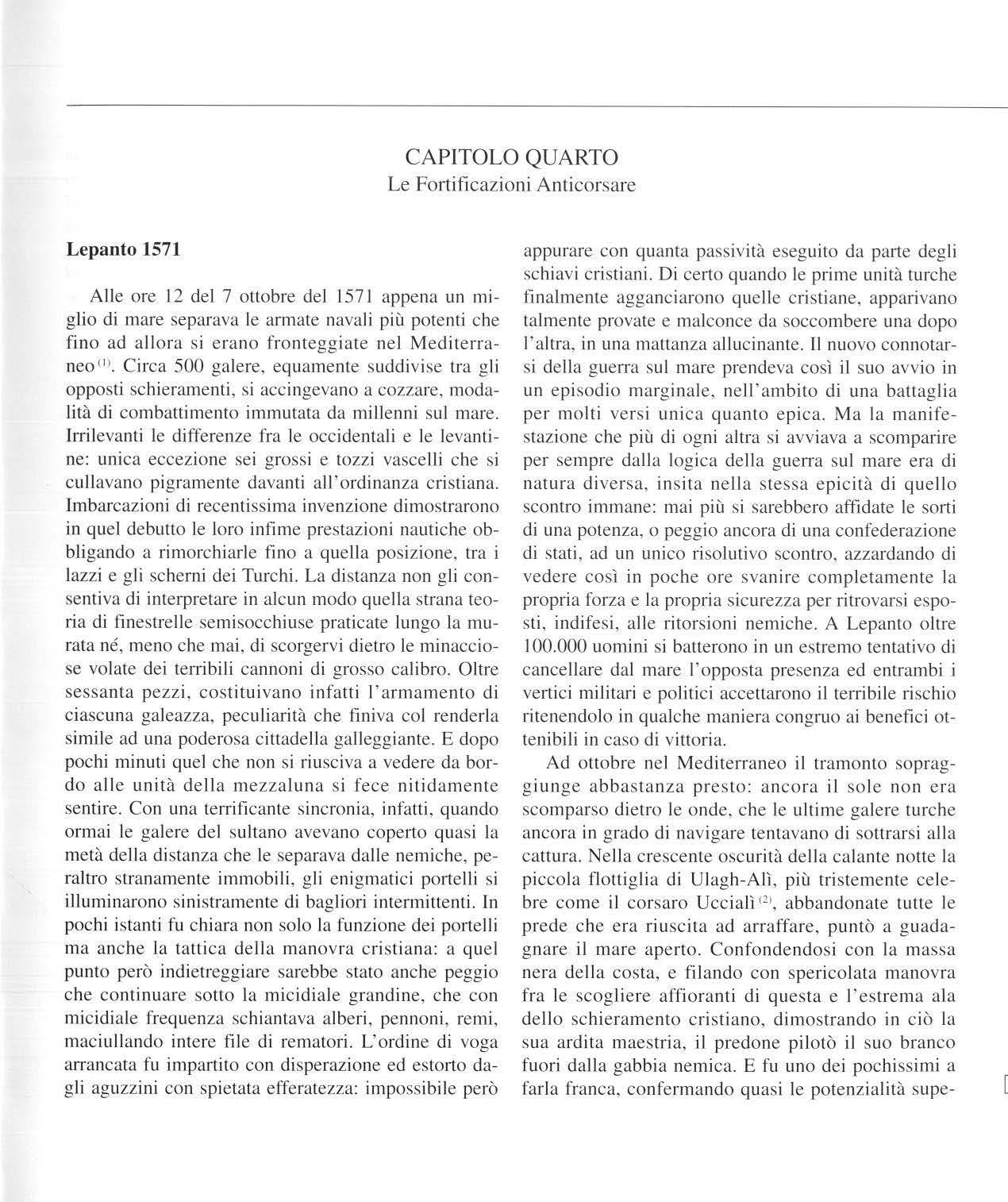

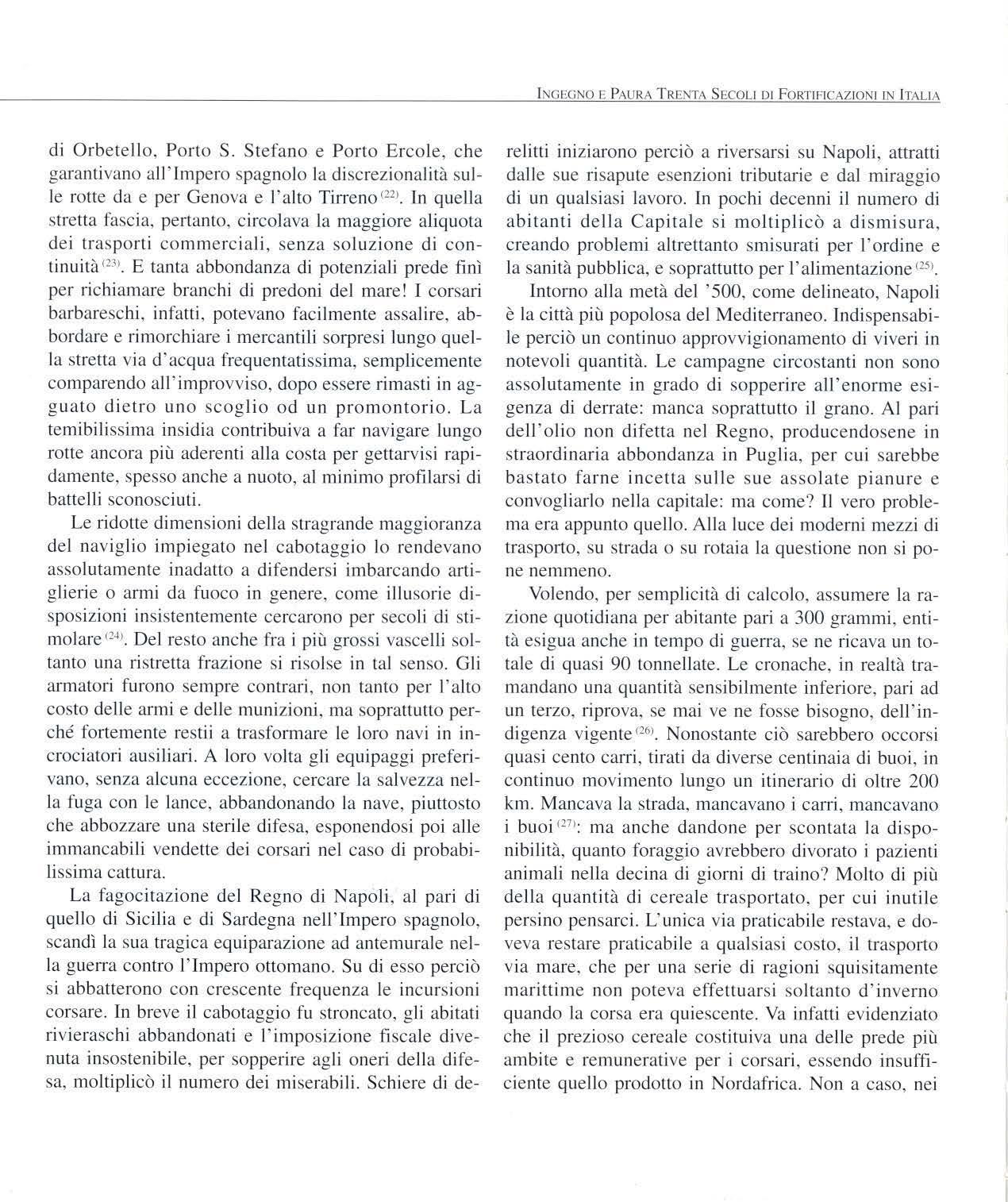

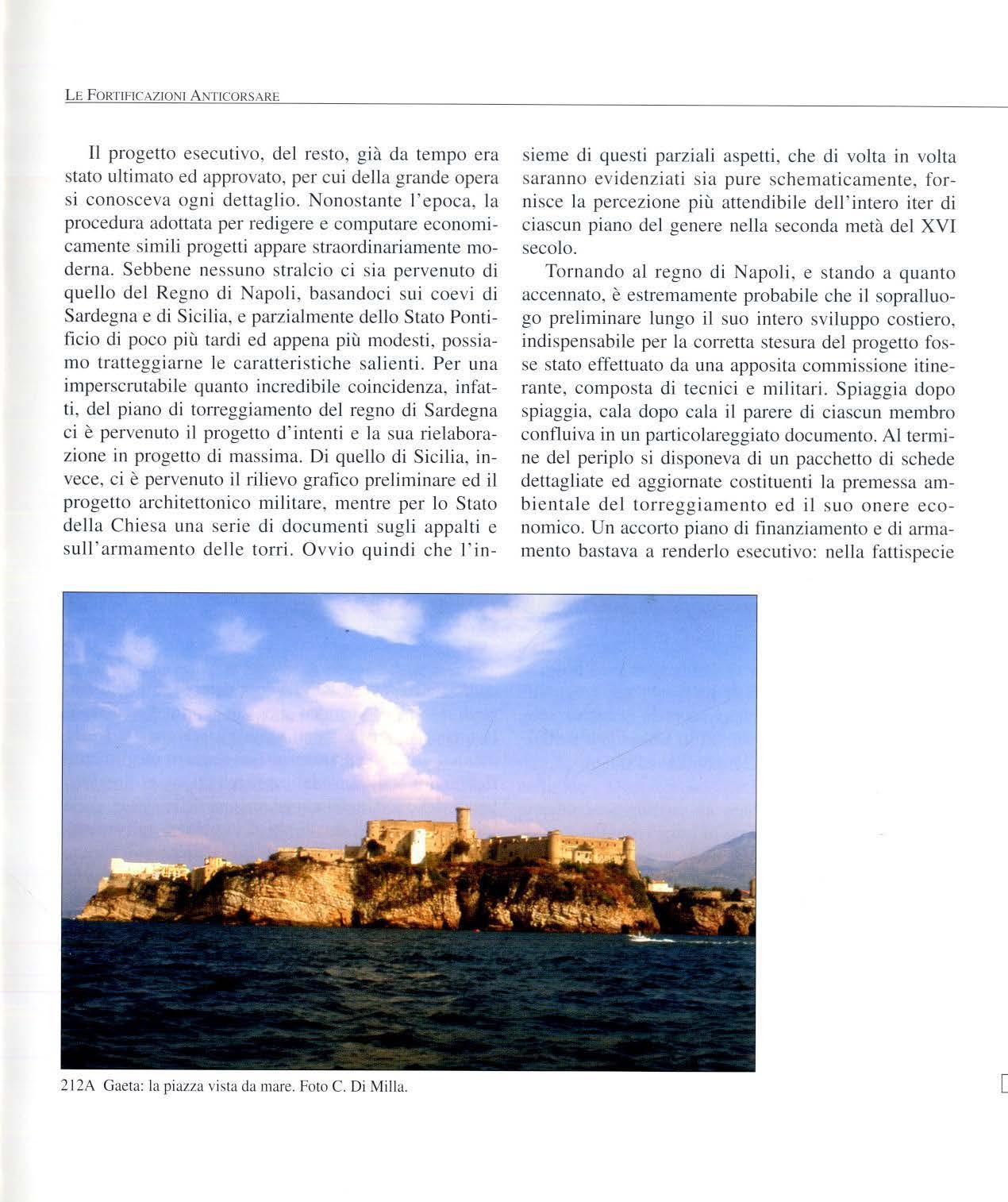

L'ostacolo soffice, e l a col locazione più bas sa e defilata pertanto rappresentò la prima auspicata so luzione. Si trattava, in sostanza, di un ribaltamento radica le di concez io ne : no n più un estradosso compatto e duri ss im o, come fino al lora sc ru polosamente pe rseg uito, ma al suo posto un morbido argine di terra lievemente compattata, per consentire l ' innocuo scaricarsi d e ll 'e ne rgia c in et ica res idu a dei p ro ie tti. Per usare una terminologia contemporanea, si potrebbe ragionevo lm ente parlare, in merito al criterio informatore, di difesa a d ' assorbimento d'wto'. Ad otti mi zzru·e l'idea rendola s uscetti bile di applicazioni efficaci contrib ui va, lo gicamente, un amp i o corollario di articolazioni