Directeurs de la publication et de la rédaction : Bruno Chibane & Philippe Schweyer

Rédacteur en chef : Philippe Schweyer

ps@mediapop.fr

06 22 44 68 67

Secrétaire de rédaction : Aude Ziegelmeyer

Relecture : Manon Landreau

Direction artistique : Starlight

Ont participé à ce numéro :

RÉDACTEURS

Nathalie Bach, Cécile Becker, Nicolas Bézard, Valérie Bisson, Benjamin Bottemer, Alma Decaix-Massiani, Emmanuel Dosda, Sylvia Dubost, Caroline Châtelet, Lucie Chevron, Nicolas Comment, Coralie Donas, Christophe Fourvel, Clo Jack, Antoine Jarry, Bruno Lagabbe, Pierre Lemarchand, Lucas Le Texier, Guillaume Malvoisin, Stéphanie-Lucie Mathern, Luc Maechel, Myriam Mechita, Martial Ratel, Mylène Mistre-Schaal, JC Polien, Nicolas Querci, Maïta Stébé, Aurélie Vautrin, Nathanaelle Viaux, Fabrice Voné, Clément Willer, Gilles Weinzaepflen, Aude Ziegelmeyer.

PHOTOGRAPHES ET ILLUSTRATEURS

Vincent Arbelet, Pascal Bastien, Bearboz, Nicolas Bézard, Sébastien Bozon, Mar Castañedo, Tanguy Clory, Nicolas Comment, Caroline Cutaia, Richard Dumas, Romain Gamba, Alicia Gardès, Delphine Ghosarossian, Teona Goreci, Anne Immelé, Nicolas Leblanc, Benoît Linder, Florence Manlik, Renaud Monfourny, Zélie Noreda, Arno Paul, Bernard Plossu, JC Polien, Olivier Roller, Dorian Rollin, Christophe Urbain, Nicolas Waltefaugle.

COUVERTURE

Célia Muller. Anguish-Book, 2019. Dessin, graphite sur papier, carnet ouvert de 14x14 cm sur guéridon. celiamuller.com

IMPRIMEUR

Estimprim – PubliVal Conseils

Dépôt légal : mars 2023

ISSN : 1969-9514 – © Novo 2023

Le contenu des articles n’engage que leurs auteurs. Les manuscrits et documents publiés ne sont pas renvoyés.

CE MAGAZINE EST ÉDITÉ PAR CHICMEDIAS & MÉDIAPOP

CHICMEDIAS

37 rue du Fossé des Treize / 67000 Strasbourg Sarl au capital de 47 057 € – Siret 509 169 280 00047

Direction : Bruno Chibane bruno.chibane@chicmedias.com — 06 08 07 99 45

Responsable administratif : Gwenaëlle Lecointe administration@chicmedias.com — 03 67 08 20 87

MÉDIAPOP

12 quai d’Isly / 68100 Mulhouse Sarl au capital de 1000 € – Siret 507 961 001 00017

Direction : Philippe Schweyer ps@mediapop.fr – 06 22 44 68 67 www.mediapop.fr

ABONNEMENT

Novo est gratuit, mais vous pouvez vous abonner pour le recevoir où vous voulez.

ABONNEMENT France : 5 numéros — 30 €

Hors France : 5 numéros — 50 €

DIFFUSION

Contactez-nous pour diffuser Novo auprès de votre public.

WWW.NOVOMAG.FR

PROLOGUE 7

STEPHAN CRASNEANSCKI

FOCUS 15-34

9-14

La sélection des spectacles, festivals et inaugurations

SCÈNES 35-48

Pascal Rambert 36-39, Vagamondes 40-41 , Dominique Pitoiset 42-44, Sandrine Abello 45-47, Maillon 48

SONS 49-60

Sam Guillerand 50-53, The Murder Capital 54-57 , Gwendoline 58-60

ÉCRITURES 61-70

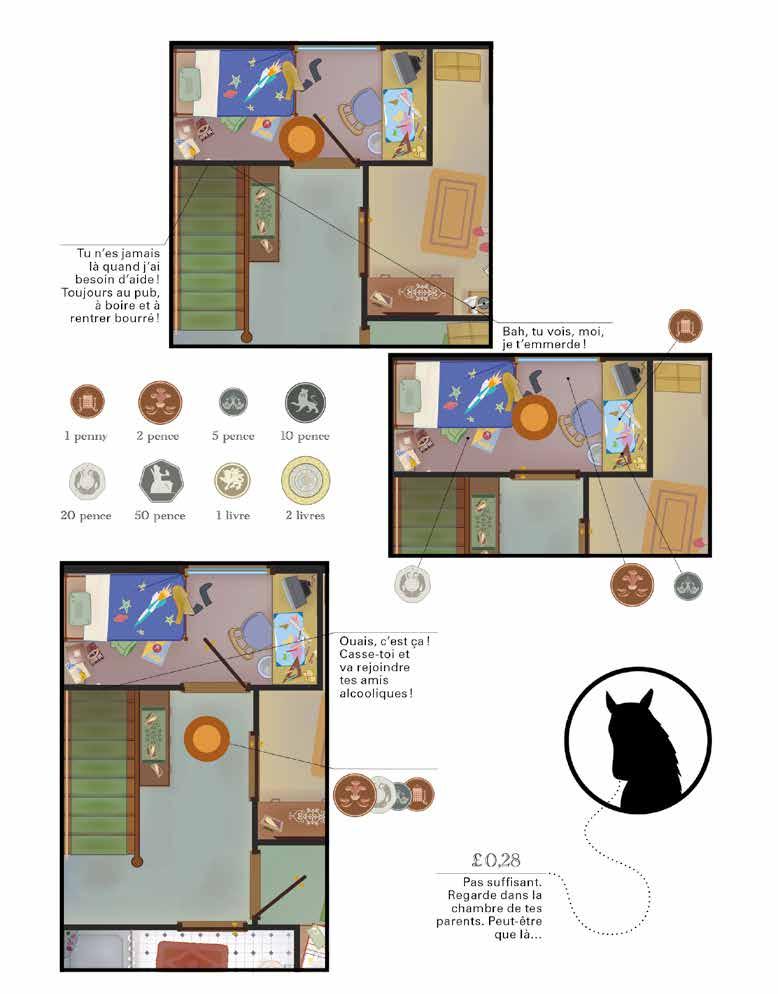

Catherine Meurisse 62-64, Clément Vuillier 65-67 , Martin Panchaud 68-70

ARTS 71-78

La Répétition 72-73, Wayne Thiebaud 74-75 , Anne Marie Maes 76-77, Marina De Caro 78

IN SITU 79-91

Les expositions de l’hiver

CHRONIQUES 92-106

Nicolas Comment 92-97, Stéphanie-Lucie Mathern 98-99 , Myriam Mechita 100-101, Nathalie Bach 102 , Bruno Lagabbe 104, JC Polien 106

SELECTA

Livres 108

Disques 110

ÉPILOGUE 112

SOMMAIRE OURS

5

VERS L’APOCALYPSE

Il faisait bien trop beau pour enterrer un ami. Nous n’étions pas très nombreux autour de sa tombe, mais ceux qui s’étaient déplacés jusqu’au cimetière n’auraient raté ça pour rien au monde. Quand les quatre employés des pompes funèbres, qui me faisaient penser aux frères Dalton, se sont mis au travail pour descendre le cercueil, Manu s’est approché d’eux afin de ne rien rater du spectacle. On aurait pu craindre qu’il aille se jeter dans la fosse, mais il s’est contenté d’attendre patiemment que le cercueil soit bien en place, avant de tirer un vieux bouquin d’Allen Ginsberg de son cartable et de se mettre à lire d’une voix habitée : « Centre-ville Manhattan, midi d’hiver clair, ne me suis pas couché de la nuit, ai parlé, ai parlé, ai lu le Kaddish à haute voix, ai écouté Ray Charles gueulant son blues à tuetête comme un sourd sur le pick-up / rythme rythme – et ton image trois ans après dans ma mémoire – Ai lu tout haut les dernières strophes triomphantes d’Adonaïs – ai pleuré me disant comme nous souffrons / Que la mort est remède dont rêvent les chanteurs, qu’ils chantent, qu’ils rappellent, qu’ils prophétisent comme l’Hymne Hébreu ou le Livre Réponse des Bouddhistes – ma vision à moi, une feuille fanée – au petit jour – / Rêvant à l’envers du courant de la vie, ton Temps – le mien, en accélération vers l’Apocalypse… »

Alors que je commençais à perdre le fil et que mon esprit vagabondait comme un cabri, mon téléphone s’est mis à vibrer avec insistance. J’aurais pu l’ignorer, on ne téléphone pas dans un cimetière, mais je me suis empressé de répondre tout en faisant quelques pas en arrière.

— Allô ?

— Monsieur Chouière ?

— Je suis occupé.

— Monsieur Chouière, vous avez toujours votre imprimante Samsung ML-2165W ?

— C’est pas le bon moment.

— Monsieur Chouière, si si, c’est tout à fait le bon moment d’acheter une nouvelle cartouche pour votre imprimante Samsung ML-2165W.

Mon ami était au fond du trou. Ses amis s’approchaient à tour de rôle pour lui lancer une poignée de terre fraîche. Je n’avais pas été très présent auprès de lui pour ses derniers moments. Je savais juste qu’il avait terriblement souffert. Il était temps de raccrocher si je voulais me rattraper.

— Monsieur Chouière, c’est toujours vous qui vous occupez de l’achat des cartouches d’encre pour l’imprimante Samsung ML-2165W ?

— Je n’ai pas la tête à ça.

— Moi non plus je n’ai pas la tête à ça, mais je travaille. Il me reste deux ans de plus que prévu à m’occuper de votre imprimante.

— Bon courage.

— Monsieur Chouière, c’est pas avec la retraite que je vais toucher que je pourrai faire des folies.

Une femme s’est approchée du trou pour y jeter une rose. Elle pleurait discrètement.

— Monsieur Chouière, écoutez-moi. Si je ne vends pas de cartouche, je n’ai pas de salaire et si je n’ai pas de salaire, je n’ai pas de retraite.

— Je n’ai pas le cœur à penser à la retraite.

La femme en pleurs est passée à côté de moi. Elle m’a tapoté l’épaule sans s’attarder. Je lui ai répondu par un petit signe de tête en faisant mine de la reconnaître. Je commençais à perdre la mémoire des visages.

— Monsieur Chouière, j’ai travaillé dur toute ma vie. Je ne m’en fiche pas du tout de ma retraite. Si vous commandez tout de suite, ça ira plus vite.

J’étais en train d’enterrer un vieil ami qui n’avait pas eu la chance d’atteindre l’âge de la retraite. Je n’arrivais pas à remettre un nom sur le visage de la femme en pleurs. J’ai essayé de me l’imaginer dans la fleur de l’âge. Je ne l’avais vu parler à personne.

— Monsieur Chouière, vous êtes toujours là ? Vous voulez que je vous dise combien je vais toucher quand je serai à la retraite, moi qui ai travaillé dur toute ma vie ?

La femme s’est retournée une dernière fois en quittant le cimetière. J’ai eu l’impression qu’elle me faisait un dernier petit signe avant de disparaître.

— Il faut que je raccroche.

Monsieur Chouière, qu’est-ce que vous avez contre moi ? Elle n’était pas bonne la cartouche d’encre que vous m’avez commandée la dernière fois ?

Les amis de mon ami commençaient à se disperser. Tout s’était passé très vite. Personne ne semblait avoir envie de prolonger la cérémonie par un dernier verre. Manu a rangé son livre dans son cartable. Il ne buvait pas une goutte d’alcool. La poésie lui suffisait. Je n’avais rien à faire d’autre que de rentrer chez moi pour m’absorber dans la lecture des journaux, à la recherche d’une bonne nouvelle.

Par Philippe Schweyer

7

LA MUSIQUE DU HASARD

Stephan Crasneanscki, l’âme du Soundwalk Collective, parcourt le monde pour y questionner la mémoire des lieux, y prélève les sons comme il en prendrait le pouls. Aux matières puisées se mêlent les voix ou les notes d’artistes associés. Les amples pièces sonores qui naissent de sa quête offrent une vision inédite, un sens inouï au cours chaotique de nos vies.

Par Pierre Lemarchand

Par Pierre Lemarchand

9

Stephan Crasneanscki et Patti Smith. Photo : Satya Crasneanscki.

Du 20 octobre au 6 mars s’est tenue au Centre Pompidou l’exposition « Evidence » que tu cosignes avec Patti Smith. Peux-tu revenir sur votre rencontre, il y a dix ans, en 2013 ?

À l’époque, je venais de traverser l’Ukraine, la Moldavie, la Roumanie, étais remonté dans les Balkans et en Bulgarie pour enregistrer de la musique tsigane. C’est en Macédoine que j’ai terminé mes enregistrements, tous réalisés dans les ghettos tsiganes. Je devais retourner à New York pour monter toutes ces bandes en vue de la réalisation d’un album qui serait Sons of the Wind. C’est à Paris, où je prenais ma correspondance pour les États-Unis, que je l’ai rencontrée. Patti rentrait de Tanger. Elle avait apporté sur la tombe de Jean Genet de la terre qu’elle avait collectée en Guyane quinze ans auparavant. Nous revenions tous deux de voyages intenses. Nous nous sommes retrouvés assis l’un à côté de l’autre dans l’avion – un pur hasard. Nous nous sommes salués poliment. C’est au moment où j’ai sorti de mon sac un livre de poèmes de Nico que Patti m’a parlé. Elle avait été proche de Nico dans les années 1970, jusqu’à lui racheter un harmonium quand on le lui avait volé. Je lui ai raconté que j’avais été en juillet, le mois de sa mort, à Ibiza sur les lieux de son accident de vélo et y avais enregistré le son des grillons. Ceux-ci sortent de terre, montent dans les arbres et stridulent tout l’été. Ils sont à ce point dévolus à leur appel à l’amour qu’ils en oublient de se nourrir. Et de leurs corps vides monte en puissance leur chant. Jusqu’à en mourir d’épuisement, brûlés le temps d’un été, intoxiqués par l’amour. Je trouvais que c’était une belle métaphore pour Nico. Les chants des grillons sont les derniers sons qu’elle a entendus avant de glisser dans la mort. Cette histoire a touché Patti, nous avons parlé tout le long du vol et, quand l’avion a atterri à New York, nous n’avions pas terminé notre conversation. Le lendemain, nous nous retrouvions et nous attelions à la réalisation de « Killer Road », notre hommage à Nico. Cette conversation, nous la poursuivons encore aujourd’hui, dix ans après.

Votre rencontre est marquée par le mouvement et le voyage, qui caractérisent ton collectif, le Soundwalk. Peux-tu revenir sur son point de départ ?

Tout a commencé à New York. Je faisais des études d’art, j’étais féru de vidéo et d’installations, mais je ne savais pas définir où je désirais aller. Je l’ai su le jour où le son m’a pris par surprise. Il m’est apparu que le son, seul, m’offrait la possibilité de raconter une histoire avec beaucoup plus de liberté et d’espace que l’image filmée. J’ai délaissé les images et me suis mis à créer des installations autour des sons de New York. Ma première pièce, « Kill the Ego », est un collage de sons que j’ai captés tandis que je marchais. Ainsi est né le nom Soundwalk. Mes micros étaient invisibles, je les customisais moi-même et ils enregistraient à 360 degrés. J’ai ainsi enregistré un peu partout, de jour comme de nuit, avec en tête cette réflexion de John Cage, selon laquelle l’accumulation de sons à New York fait qu’ils s’annulent et deviennent une sorte de silence. J’ai longtemps enregistré sans but précis –des clubs SM du fin fond de Meatpacking à du rap dans le Bronx, des block parties d’Afrika Bambaataa au quartier ukrainien de Little Odessa. J’ai laissé, des années durant, le son dicter l’histoire qui devait se raconter. J’étais, quant à moi, un flâneur. Je me laissais porter, sans volonté, sans ego, par la couleur des sons, acceptant qu’ils m’emmènent dans un bâtiment, une rue, un quartier.

Quel est ce jour où le son t’a pris par surprise et a enclenché ce mouvement de la marche et de la quête sonore ?

Le 11 septembre 2001. Quand la première tour s’est effondrée, je me suis aussitôt rendu sur les lieux de ce que l’on croyait encore être un accident. Quand la deuxième tour est tombée, tout le monde autour de moi filmait. Moi, j’ai enregistré et n’ai cessé de le faire toute la journée. L’effondrement de la tour, les sirènes, les hurlements, les corps qui chutaient de centaines d’étages, la torpeur : j’ai capté ces sons, comme étouffés par l’immense nuage de cendres. J’en étais totalement recouvert. 9/11 a opéré un double déclic : j’ai arrêté mes études d’art et j’ai compris qu’il y avait dans le son un chemin à suivre.

Ce point de bascule mondial a opéré chez toi un bouleversement plus intime, a scellé ton destin ? Oui, et comme le destin est souvent fait de loops, un an plus tard, j’ai été approché par la radio NPR. Elle avait collecté les messages laissés sur les répondeurs de leurs bien-aimé(e)s ou ami(e)s par les personnes qui étaient dans les tours ou les avions. NPR avait eu connaissance de la pièce sonore que j’avais réalisée sur la naissance du

—

10

Je me laissais porter, sans volonté, sans ego, par la couleur des sons. —

hip-hop et c’est ainsi qu’ils m’ont demandé de réaliser un montage sonore avec ces messages, en collaboration avec l’écrivain Paul Auster. Ce montage m’a pris des mois, des nuits peuplées d’insomnies et de cauchemars. Des mois passés en compagnie de ces centaines de voix, souvent très calmes, qui disaient au revoir. Je repensais à cette légende indienne selon laquelle les âmes des morts disparus brutalement traînent un temps avant de s’incorporer à nouveau. Elles tournoient, errent sur les « lieux du crime ». Cela me troublait d’autant plus que les buildings ont été en grande partie construits par les Indiens eux-mêmes, car ils ne connaissent pas le vertige. La pièce sonore que j’ai créée, intitulée « 9/11 », mêle mes enregistrements de l’effondrement des tours, les messages des disparus et la voix de Paul. J’enregistrais déjà beaucoup avant cela, mais le 11 septembre, j’ai compris que dans l’espace du son, il y avait une vie possible pour moi. Une vie non entravée ou formatée par le circuit des galeries d’art, une vie libre où il me serait possible de voyager, de flâner. Cela coïncidait aussi avec une certaine philosophie de vie : ne pas forcer, être dans une situation de présence sans objectif précis, être disponible, accueillir ce qui se présente.

Quels souvenirs gardes-tu de cette collaboration avec Paul Auster ?

Son obsession du mot juste. Sa volonté d’arriver à l’essentiel en coupant au maximum. De créer une ponctuation, un rythme et des espaces qui permettent au lecteur, et à l’auditeur en l’occurrence, de trouver sa place, de dialoguer avec les mots que l’on livre. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble à écouter mes bandes et les messages des disparus. C’était une expérience intense ; nous vivions dans une période également intense, post-traumatique. Dans ce monde qui avait changé pour toujours, la présence de Paul à mes côtés a beaucoup compté.

Tu accueilles les sons comme tu accueilles les rencontres ?

Je ne me l’explique pas, mais ma vie est tissée de rencontres déterminantes. J’ai pu vivre, à travers ces personnes rencontrées, de multiples vies. J’ai passé des mois dans le Bronx avec Afrika Bambaataa à travailler sur la naissance du hip-hop et à rencontrer en profondeur cet univers musical. J’ai vécu dans la ville sainte de Varanasi en Inde avec Robert Svoboda à parcourir différents lieux liés au mysticisme hindouiste. J’ai passé deux années happé par l’exploration des archives sonores que m’a confiées Jean-Luc Godard. Tous trois m’ont ouvert la porte de leur univers et j’y ai vécu en

—

Si les âmes continuent d’habiter les lieux, alors le médium le plus sensible pour entrer en contact avec elles, c’est le son. —

11

Soundwalk Collective, Stephan Crasneanscki et Simone Merli. Photo : Vanina Sorrenti

témoin silencieux. Tous ces gens – Philip Glass, Jean-Luc Godard, Charlotte Gainsbourg ou Nan Goldin, je les rencontre et les côtoie en nomade. Je vis un temps auprès d’eux, puis je pars vers d’autres rencontres, quitte à les retrouver plus tard. Et c’est le son qui m’ouvre à ces rendez-vous, ce sont mes projets sonores qui donnent ses directions à ma vie – pour ma part, je n’ai pas d’intention particulière.

La rencontre avec Patti Smith s’inscrit dans cette logique ?

Oui. Patti Smith a offert à mon travail une dimension inédite : une dimension vocale. Avant elle, la voix ne figurait dans mes pièces sonores que de façon fragmentée. Patti, en y délivrant ses mots, a agi en chamane. Nous nous comprenons profondément. Elle observe une grande discipline de travail ; elle parle souvent de ses « fellow workers », ses collègues de travail. J’ai le même rapport au travail – utilisons ce mot à défaut d’un autre. Ma vie est exclusivement liée à ma pratique et je ne connais aucune autre activité qui m’intéresse. Je n’ai ni week-ends ni vacances ; je demeure constamment dans la pratique de l’écoute. Ma relation avec Patti s’est installée dans le temps et chacun de nos projets nourrit le suivant ; plus nous avançons sur notre chemin, plus nous gagnons en précision, touchons au but de notre collaboration.

« Evidence », l’installation visuelle et sonore de Beaubourg, fait écho à la trilogie The Perfect Vision qui recueille trois albums célébrant les quêtes des poètes Rimbaud, Artaud et Daumal. Comment est née Perfect Vision ?

Après que Patti et moi avons réalisé Killer Road , je suis parti en Éthiopie. J’étais passionné par le soufisme et ai découvert que le lieu saint du soufisme en Afrique est Harar, la ville où vécut Arthur Rimbaud plus d’une décennie. Je m’y suis donc rendu – là encore sans idée préconçue, juste attiré par le tropisme du soufisme. Il a migré du Moyen-Orient au Yémen, a traversé la mer Rouge pour arriver en Somalie puis à Harar dans ce qui s’appelait alors l’Abyssinie. Sa pratique y a été très peu persécutée et est restée très fidèle à ses origines. À Harar, j’ai découvert que les maîtres soufis plantaient dans leur estomac des graines de banians, ces immenses arbres africains qui, après des centaines d’années, croissent et recouvrent leurs tombeaux. Des milliers d’oiseaux s’y posent pour chanter. C’est un chant métaphorique : ils chantent pour l’éternité. Ces chants sont les premiers enregistrements que j’ai réalisés à Harar et c’est d’ailleurs le premier son que l’on entend quand on pénètre dans l’exposition « Evidence » Puis m’est apparu le lien qu’entretient la transe

soufie à la transe poétique de Rimbaud – il y est question de transcendance, d’illumination. Quand je suis rentré à New York, j’ai parlé à Patti de ce pont entre Rimbaud et les soufis. Elle a adoré l’idée ! J’ai fait d’autres voyages à Harar, ai continué d’enregistrer des sons, dont les chants soufis. Ceuxci fonctionnent comme le blues, sur un système de call and response. J’ai enregistré les appels, sachant que ce serait Patti qui chanterait, a posteriori et à distance, les réponses avec les mots poétiques de Rimbaud. Dès les premiers essais dans un studio à New York, j’ai compris qu’une alchimie s’était mise en place. C’est ensuite que j’ai pensé à associer Philip Glass, dont le fils est converti au soufisme et dont je savais qu’il aimerait le projet. Le percussionniste éthiopien Mulatu Astatke s’est imposé lui aussi. Le premier album, Mummer Love, mêlant l’univers sonore de Harar, les chants soufis, Patti, Philip et Mulatu, est né comme ça. Je le dois aux oiseaux de Harar : j’ai suivi leur piste et ils m’ont mené jusque-là.

C’est de cet album sur Rimbaud que naît le second, The Peyote Dance, sur Antonin Artaud ? Absolument. Cinquante ans plus tard, Artaud a lui aussi, au Mexique, fait un voyage non élucidé. Il était au départ invité par le consulat de France pour des lectures du Théâtre et son double à Mexico. Mais sans prévenir, Artaud disparaît. Il monte à Chihuahua puis, à dos de cheval, descend dans les canyons ou vivent les Tarahumaras. Il y a participé à des cérémonies de peyotl pour se désintoxiquer de l’héroïne qui le ravageait. À l’instar des lettres de Rimbaud postées de Harar, les écrits d’Artaud sont les seuls indices que l’on ait de ce voyage. Ce qui prévaut, c’est le mystère, une absence. Je me suis rendu dans le village de Norogachi où il avait séjourné et j’ai eu la chance de rencontrer le petit-fils du chaman avec qui il avait pratiqué le peyotl. J’ai pu visiter la cave où il dormait. J’ai enregistré les Tarahumaras qui avaient en mémoire la présence d’Artaud grâce à des chansons qui s’étaient transmises de génération en génération. Ils s’étaient sentis compris par le poète et avaient compris qu’il n’était pas fou. J’ai aussi enregistré les cailloux, le bois, le vent dans les canyons, les chants et instruments des Indiens. Puis j’ai recherché des fragments dans les lettres et textes d’Artaud, jusqu’aux périodes d’Ivry et Rodez, car il n’a cessé de conter cette expérience mexicaine, la considérant comme le dernier moment heureux de sa vie. Patti s’est plongée dans les pièces sonores que j’avais créées et a lu les fragments qui l’inspiraient, créant un dialogue avec les paroles de transe des Tarahumaras. Et elle a créé « Ivry », sa chanson hommage à la dernière nuit d’Artaud,

12

avant qu’il ne soit retrouvé mort au petit matin avec une cigarette encore coincée entre les doigts, à la fenêtre de sa chambre.

Cette trilogie Perfect Vision n’était pas prévue ; c’est le son qui dicte le chemin ?

L’empreinte sonore de la pierre, dans laquelle le vent s’est engouffré durant des millénaires, porte une histoire ; un caillou est le témoin silencieux du passage d’une personne il y a des centaines d’années. Le chant des oiseaux que j’ai entendu à Harar est le même que celui qu’entendait Rimbaud ; la pluie diluvienne qui s’est abattue sur le banian géant, Arthur l’a entendue à l’identique. Nous avons éprouvé la même expérience sonore. Le son est ce pont qui permet de joindre deux époques, il annule le temps, il permet la communion, le partage avec les disparus. Si les âmes continuent d’habiter les lieux, alors le médium le plus sensible pour entrer en contact avec elles, c’est le son. Il possède, comme les odeurs, une dimension proustienne : il ramène à des mémoires enfouies, permet leur réveil.

Le troisième album, Peradam, est consacré à René Daumal, avec Charlotte Gainsbourg. Sa voix ne sonne jamais aussi intensément que lorsque tu la captes. Quel lien entretiens-tu avec elle ?

J’ai rencontré Charlotte à New York où elle s’était installée. Sa voix se situe au-delà du talent ; elle évolue dans les parages de la grâce. Elle raconte la fragilité, l’intimité ; à la frontière du visible et de l’invisible. C’est sa voix qui m’a inspiré pour la pièce sonore « The Time of the Night », que j’ai créée pour la Fondation Carmignac et qui signe notre première collaboration. Elle évoque la nuit, le rêve et la frontière ténue entre le réel et l’irréel. Avec la voix de Charlotte, tout peut basculer d’un univers à l’autre. Entre ses mots surgit la magie, entre ses respirations s’invite la pure lumière, la brillance d’un diamant. Dans cette pièce, je lui fais rencontrer la voix plus physique de Patti. Celle-ci est l’âme de la nuit, le rêve ; Charlotte est la marcheuse perdue dans les bois, sur la ligne de crête du rêve, aux limites de l’aube. Ces deux voix m’inspirent beaucoup : je recherche leur compagnie, car elles provoquent l’inspiration et, ensuite, le plaisir de travailler, de chercher ensemble. Dans la foulée de « The Time of the Night », j’ai emmené Charlotte dans le troisième voyage de la trilogie, celui de Daumal. Cet album part de l’amour que Patti nourrit pour Le Mont Analogue, son livre inachevé. Comme avec Rimbaud et Artaud, il est question de voyage non élucidé, d’absence et de mystère. Tout part d’une conversation avec Patti à l’issue du mixage de The Peyote Dance . Nous parlons du voyage de Daumal dans les Alpes à

la recherche de l’invisible, mais aussi du voyage qu’il n’a jamais pu faire en Himalaya. Fasciné par le sanskrit, passionné de mysticisme indien, il rêvait d’y aller. J’ai donc enregistré des sons dans les Alpes, là où il avait grimpé, puis me suis rendu en Inde, à la source himalayenne du Gange, rivière sacrée de l’hindouisme. J’ai descendu le Gange jusqu’aux villes saintes de Rishikesh et Varanasi, où les corps brûlent sur les rives du fleuve. Nous avons convié Anoushka Shankar, fille du musicien Ravi Shankar et nièce du danseur Uday Shankar, un ami et collaborateur très proche de Daumal. Anoushka interprète une très belle pièce au sitar, Vera, et Patti y récite un poème que Daumal avait écrit pour sa femme Véra. Sur « The Four Cardinal Times », je mêle les voix de Patti et Charlotte, pour la deuxième fois après « The Time of the Night »

13

Time of the Night © Stephan Crasneanscki

Avec Charlotte, vous avez créé une pièce sonore pour la Maison Gainsbourg, ce musée sis dans l’hôtel particulier de Serge Gainsbourg, rue de Verneuil, à Paris. Charlotte se demandait comment raconter cette maison, dormante durant trente ans, où elle n’avait rien bougé. Nous y avons passé des jours et des nuits. Charlotte me faisait visiter, me confiait ses fragments de mémoire que faisaient ressurgir les lieux. Ainsi est née l’idée de la pièce sonore « Maison Gainsbourg » : on suit Charlotte dans la maison, on écoute ses souvenirs. Ce n’est pas une histoire qui est contée, juste des moments d’enfance, d’adolescence, d’un rapport entre un père et sa fille. J’ai souhaité être fidèle au silence des lieux – les volets et fenêtres sont fermés, les tissus qui recouvrent les murs étouffent le son. Aux sons de la maison se mêle le piano dont joue Charlotte. Elle interprète des morceaux que jouait son père et qui ont habité son enfance – Ravel, Chopin, Satie. J’ai aussi incorporé des extraits des petites cassettes sténo sur lesquelles Gainsbourg

enregistrait les mélodies qui lui passaient par la tête. Cette pièce sera en écoute au casque lors des visites de la Maison Gainsbourg. J’ai repris l’idée qui m’a guidé pour l’exposition « Evidence » : le visiteur fait surgir différents sons au gré de ses déplacements. Ces sons peuvent se superposer les uns aux autres, créant ainsi d’infinies possibilités. Tous ces fragments collectés pour la pièce sonore sont « stockés » dans la Maison et peuvent être, à tout moment, convoqués par le visiteur. C’est la marche, encore et toujours, qui déclenche les pistes sonores.

Maison Gainsbourg sera publiée en disque vinyle cette année. Tout comme Correspondances , ta dernière collaboration en date avec Patti Smith. En quoi consiste-t-elle ?

Patti y interprète ses propres textes. Nous avons passé cinq ans à travailler sur Correspondances et je pense que Patti y livre ses plus beaux textes – des textes majeurs, proses, poèmes et chansons. Je pense aux derniers Rembrandt, quand il peignait des noirs d’une profondeur incroyable. Nous n’explorons plus le format chanson comme sur la trilogie ; ce sont des travellings sonores qui excèdent 15 minutes. Je suis revenu pour Correspondances à l’origine du Soundwalk Collective : on marche dans un film sonore et Patti y évolue comme une « voice over » cinématographique – une voix qui passe du chant au cri au chuchotement. La matière de ces pièces est puisée dans mes voyages. Je suis parti sur les traces d’Andreï Roublev et de son monastère près de Moscou, de Pasolini et des lieux où il mourut, de Médée en Géorgie et autour de la Mer Noire. Je suis allé à Tchernobyl et y ai enregistré le son déglingué des pianos abandonnés – il y avait dans cette ville opulente la meilleure école de musique du pays. J’ai saisi le craquement des lacs gelés de Sibérie et des feuilles des chemins de la Forêt-Noire où marchèrent Martin Heidegger et Paul Celan. Ce sont sur les pièces que j’ai composées à partir des traces sonores collectées lors de ces voyages, dont certains ont été accomplis avant notre rencontre, que Patti a posé ses textes. Je les considère comme l’aboutissement de toutes ses années de travail avec les mots et de son compagnonnage avec les morts.

— EVIDENCE, exposition jusqu’au 6 mars au Centre Pompidou, à Paris www.centrepompidou.fr

soundwalkcollective.com

The Perfect Vision Trilogy, Peradam, Himalaya © Stephan Crasneanscki

The Perfect Vision Trilogy, Peradam, Himalaya © Stephan Crasneanscki

14

The Perfect Vision Trilogy, Peyote Dance, Sierra Tarahumara © Stephan Crasneanscki

f oc - u s

L’empire contre-attaque

Elle vient de là, elle vient du blues, la musique engagée, chantée et (f)rappée de Mojo Sapiens, trio alsacien transgénique composé de Mr. E (Goldencut, ex-Freez), Leopard DaVinci (The Fat Badgers) et Victor Sbrovazzo (Dirty Deep). Trois personnalités, trois bagages, un but commun : donner sa lecture de l’American Dream (qui se transforme en cauchemar lorsque le conservatisme se réaffirme, décomplexé) via Empire of Dust (Tipping Point). Une musique que Mr. E résume ainsi pour nous : « Celle qu’on écoute dans une bagnole qui roule à pleine régime en direction de l’apocalypse. » À écouter, now ! En concert au Frigo à Metz le 23 juin (E.D.)

www.tippingpointproduction.com

Ne quittez pas l’écoute !

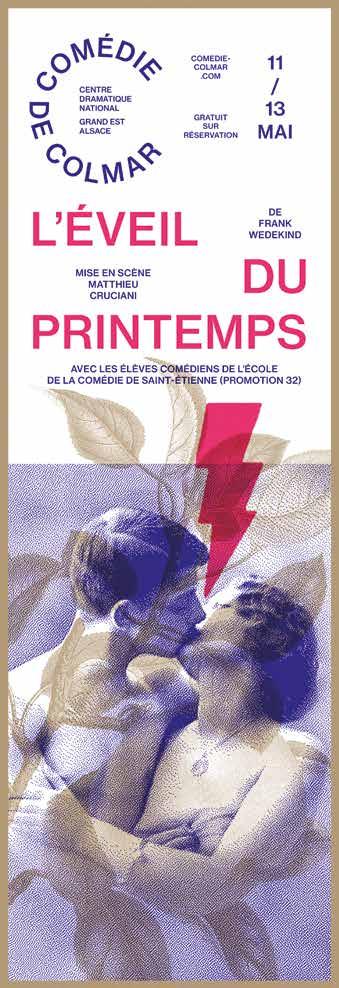

Pour une seconde saison, La Comédie de Colmar continue à dispenser de bonnes ondes avec ses podcasts Com’ à la Radio qui s’arrêtent sur des thématiques qui traversent la programmation, afin d’en offrir une lecture enrichie. Les sujets traités par l’illustratrice Lili Terrana (et ses images visuelles et… sonores !), la jeune troupe et ses hilarants micros-trottoirs, les talents de L’Opéra Studio et leurs créations musicales opératiques, mais aussi par Pierre Maillet, le groupe Fergessen, AnneLise Heimburger, Léopoldine HH, Jeanne Candel ou Penda Diouf ? Les épisodes 22-23 questionnent le fantôme de Molière qui ne finit pas de hanter les salles, la place des femmes dans la culture, la jeunesse (et le jeunisme), nos 30 millions d’amis dans la création ou l’amour et son flot de cœurs brisés. (E.D.)

comedie-colmar.com/rubrique/ cc-live-podcasts-tv-fictions.60/com-a-la-radio.61

Échec & Matt

La voix à la fois douce et profonde du Nancéien d’origine bristolienne ne cesse de déchirer nos âmes en traversant l’immensité des tragédies d’aujourd’hui. The End of Days n’est pas un aveu de défaite, mais une série de morceaux bravant l’époque avec ses complaintes à la mélancolie balkanique, son saxophone sonnant comme nulle part ailleurs, ses chants de consolation, de réconciliation. Autant de précieux pansements pour réparer nos cœurs, un mélodieux album à paraître le 31 mars chez Ici d’ailleurs, son fidèle label de Nancy. À découvrir (gratuitement) en live dans le cadre de La Laiterie Indie Club Festival, les 12 et 13 mai avec toute une ribambelle d’artistes régionaux ou internationaux : Sons, Bad Pelicans, Sinaïve (le 12) ou Matt Elliott, Julie Doiron et JJH Potter (le 13). (E.D.)

icidailleurs.fr www.artefact.org

focus

Lili Terrana (Les Fourberies de J.B.)

Mojo Sapiens © Bartosch Salmanski

16

Visuel disque : Matt Elliott – The End of Days

Retiens la nuit

Tempérament rouge sang et cœur ardent, l’artiste alsacien Matthieu Hubrecht, alias MHUD, peint, en des coloris bleu pétrole, les merveilles du soir, instants fragiles et lumières aveugles. Les lanternes semblent éteintes tout au long de son album autoproduit Post Parade (Les 7 Lagunes) : insomniaque goûtant les ambiances dark, MHUD poursuit sa course dans l’obscurité, parcourant la nuit à en perdre haleine. (E.D.)

official.shop/mhud

Les lumières de la ville

Léon Gimpel (1873-1948) a quitté Strasbourg pour échapper au joug allemand, mais y reviendra… Il pratique l’autochrome, avec son lot de clichés colorés inhérents au genre – jardins fleuris, scènes éroticohamiltoniennes avant l’heure – et fixe son objectif sur d’autres sujets : les illuminations spectaculaires de la Ville Lumière dans les années 1920, les beautés naturelles à destination scientifique, les sommets alpins développés sur place dans le froid glacial des hauteurs, la capitale alsacienne quelques jours après la Libération, avec citoyens en liesse et drapeaux français au vent, ou jeux d’enfants façon Guerre des boutons pendant que leurs papas sont (vraiment) au combat. Guerre & Paix, à La Chambre jusqu’au 26 mars : et les frères Lumière furent, et la couleur fut ! (E.D.)

www.la-chambre.org

Pays sage

Les Éditions du livre poursuivent la réinvention des ouvrages jeunesse, avec un imprimé à la couverture bleutée tachetée de motifs dorés. Sur chaque page, un chaleureux chalet, une petite mare où croassent les rainettes, un jardinet propret et, regardant par la vaste fenêtre, un imperturbable minet profitant du paysage verdoyant. Au mur, une horloge dont les aiguilles tournent, indique le temps qui passe. Le Panorama de Fanette Mellier – diplômée de l’École des arts décoratifs de Strasbourg – est 24 fois identique… ou presque : les couleurs et la lumière changent en fonction des heures, des moments. Une invitation à la contemplation des subtiles variations… (E.D.)

www.editionsdulivre.com

focus

MHUD © Bryce Davesne

17

Léon Gimpel, Fééries lumineuses, 1921 (avec l'aimable autorisation de la galerie Lumière des Roses)

L’Extra, un week end de mai extra à Dijon

Les 12, 13 et 14 mai arrivera la deuxième édition de l’Extra Festival, événement sobre et joyeux de la SMAC La Vapeur. Déplacements durables, découvertes musicales dans des petits coins de nature (Le Maquis), en ville (La Vapeur), dans l’espace public, seul ou en famille, tels sont les mots d’ordre de l’Extra Festival. Loin du gigantisme, au programme : une vélo-parade, des conférences, des soirées roller disco en gymnase, des créations avec les artistes locaux FLAUR, des concerts psychés avec Forever Pavot ou avec la brûlure electro rap Uzi Freya. (M.R.)

www.lavapeur.com

L’œil du scaphandrier

Fabien Ribery est une plume spécialiste de la photographie contemporaine. Son blog L’Intervalle, espace d’intelligence comme il en existe peu sur la toile, fait figure d’autorité auprès des auteurs, artistes, spécialistes ou amoureux de belles lettres et d’images sensibles. Alain Willaume est ce grand photographe des confins dont l’art, tout en mouvement et transformation, offre de précieuses clés de compréhension du réel qui nous entoure, et souvent nous égare. Un réalisme hanté est leur dialogue passionnant où il apparaît que le photographe strasbourgeois est en vérité un scaphandrier, et que ses images sont les fragments rapportés d’un monde entraperçu à l’approche du sommeil, visions encapsulées dans leur gangue de rêve ou de cauchemars, annonciatrices des réels de demain. (N.B.)

Un réalisme hanté – Se parler, Alain Willaume et Fabien Ribery, Arnaud Bizalion Éditeur

Mélankhelique

Où puiser son inspiration ? Renaud Walter, alias Renz, n’a eu qu’à traverser le Rhin, un soir, prendre le pont menant de Strasbourg à l’hôtel Astoria de Kehl, l’autoradio crachant la voix de Laure Adler sur France Inter pour changer d’Horizon, voir la vie en bleu… couleur de la planète, des Pépito ou des crêpes. Pour le label/fanzine Langue Pendue, il délaisse la rudesse du roc vosgien et les cornes de chèvre de Guisberg. Renz Allume son sampler plein à craquer et sa boîte à rythmes tenant une éternité. Il branche sa guitare et chante, dans la langue de Bashung, des hymnes à la procrastination et aux âges farouches. (E.D.)

//languependue.com (version K7)

www.hrzfld.com (édition CD)

focus 18

Relire l’Orient

La seconde édition du salon Livres d’Ailleurs, porté par l’association Diwan en Lorraine, sera cette année dédiée « aux littératures et aux idées de l’Orient au sens large du terme ». Présidé par l’écrivaine franco-libanaise Hyam Yared, il accueillera une trentaine d’auteurs de littérature, de BD et d’ouvrages pour la jeunesse issus d’une douzaine de pays. Tables rondes, récitals de poésie, expositions et séances de dédicace rythmeront l’événement. (B.B)

Livres dʼAilleurs – salon littéraire du 7 au 9 avril au palais du Gouvernement, à Nancy www.livresdailleurs.fr

Come on everybody

Depuis sa création il y a plus de trente ans, l’ADN de Rencontres & Racines a toujours été la tolérance et la solidarité – de la bonne musique et de bonnes vibes ! Un festival pour tous – âges, cultures, goûts, couleurs, associations et consorts, trois jours de fête en mode ultra cosmopolite et super familial, avec à l’affiche cette année Deluxe, Suzane, Wax Tailor, Faada Freddy, Lujipeka, Aldebert… On y va ! (A.V).

Rencontres & Racines festival du 23 au 25 juin, à Audincourt www.rencontresetracines.audincourt.fr

Oui mon fils, tu iras danser

« Suivez votre désir, émerveillez-vous, aimez, vivez… DANSEZ ! » Tels sont les mots que nous glisse Marin Delavaud, danseur au Ballet de l’Opéra national du Rhin. Depuis ses 6 ans et ses rêves de Billy Elliot, Béatrice Tourancheau, sa maman, emplit des calepins d’anecdotes et de petites formes poétiques. Avec Marin danse… et les notes dans mes carnets, sa mère raconte l’apprentissage et l’envol de son « petit rat » placé sous les projecteurs ! Rencontre avec Marin Delavaud, le 7 mars (17 h) à la librairie Kléber, à Strasbourg. (E.D.)

//edicop.fr

Deluxe

Echange entre public, auteurs et libraires

focus

19

Le pari de Mai

Point de suspension, plus que point final, minisaison dans la saison. Théâtre en Mai est depuis quelque temps désormais un rituel pour les habitués du CDN dijonnais. On y plonge avec curiosité et l’envie d’en sortir, un peu, changé. Sortir des théâtres, bien entendu, mais aussi des espaces empruntés à la Cité, des jardins.

Théâtre en mai 2023, c’est le premier festival de Maëlle Poésy, arrivée à la tête du Théâtre Dijon-Bourgogne au début de cette saison. TEM, c’est souvent une couleur et celle de cette édition s’affiche multiple et organique. Du vital, du paritaire, de l’ouvert, du hors-norme, pour résumer la chose. Impossible ici de détailler les diagonales calées par l’équipe du festival. Le subjectif donne le change. Grands textes, toujours profitables, et Molière d’abord avec la Saga que lui consacre Johana Giacardi avec les comédiennes des Estivants au jardin de l’Arquebuse. Que les fans des Larousse fassent l’impasse, ici on est dans la marge insolente tracée par JB en son théâtre. C’est une histoire, au sens premier du terme, immense, érudite et furieusement joueuse. Plus loin, c’est un focus sur le sensitif avec Dans ta peau, composé par Julie Ménard, autrice associée au TDB et meneuse d’Inoxydables ou L’Âge de nos pères. Important, la sensation au théâtre. Marque radicale de la pensée en train de s’élaborer. Ici, au Théâtre Mansart, élaboration d’un corps de mutant au son du glam rock et des arrangeurs magistraux des années 1970, naissance d’un avatar calé sur les mélanges de chansons et d’électronique. Suspension idéale, avant l’été, puis la saison qui recommence.

Par Guillaume Malvoisin

— THÉÂTRE EN MAI, festival du 18 au 28 mai au Théâtre Dijon-Bourgogne et autres lieux, à Dijon tdb-cdn.com

10 ans plus tard, toujours debout

Du bruit qui danse, du son qui pense. Et aller-retour. Retour aussi pour le festival MV dont les deux premières phrases de ce texte pourraient être gravées au fronton de leur futur Arena. En attendant cette consécration plus que fictive, MV fête ses 10 ans. La belle année, puisque Sabotage, asso dijonnaise porteuse du festival vient d’éteindre ses 20 premières bougies d’un poumon d’acier. Métal réglementaire pour des concerts assemblés sous une bannière sombre et réjouissante, démentielle et nuancée. Énergie, plaisir et avant-garde, soit. Éclectique, exigeante et accessible, dont acte. La 10e édition du prochain MV devrait garder la cadence du 2 au 7 mai. Émergence tous azimuts, lieux constellés, partenaires multiples. MV est de son temps. Donc, fragilisé et légèrement paupérisé. Moins de formes artistiques en place, mais aucune raison pour rogner sur la qualité du produit, cependant. « La musique, la musique », braillait Nicoletta. Oui, mais ici on sera sur d’autres gammes. Posées plus haut sur l’étagère. Citons, entre autres, Monsterwatch au Singe, le 2 mai, DJ plaisir qui prend une carte blanche à la Péniche Cancale le 5 mai ou encore Andrea Belfi, le 7 mai avec LeBloc dont la finesse de balais vous brise un cœur de pierre. Autre monument : Joke Lanz et son Sudden Infant (et Johnny Mafia, Getdown Service…) au Consortium Museum, avec Ici l’Onde. En 2014, dans ce même magazine (Novo 31), Joke confiait : « J’ai eu un fils très jeune, j’étais un jeune punk qui ne voulait pas grandir. D’un coup, j’étais papa avec plein de bruits et de pensées bizarres autour de moi. C’est mon inspiration pour balancer le public dans mon kindergarten. » À vos pelles, à vos râteaux.

Par Guillaume Malvoisin

Par Guillaume Malvoisin

— FESTIVAL MV, festival du 5 au 7 mai à Dijon www.sabotage-dijon.com

Joke Lanz par Sébastien Bozon

focus 20

Dans ta peau © DR

Le mythe d’Eurydice

On connaît le mythe d’Orphée, poète descendu aux Enfers pour sauver sa bienaimée Eurydice, la perdant néanmoins à tout jamais, l’abandonnant à l’obscurité éternelle des entrailles de la Terre, pour s’être retourné et avoir posé son regard sur elle avant d’avoir quitté les territoires infernaux, trop impatient… On connaît le mythe, mais surtout du point de vue du poète beau parleur, à la gueule d’ange, comme Jean Marais dans le film Orphée de Jean Cocteau. On commence cependant à entrevoir la part d’ombre de l’histoire, à l’entendre raconter du point de vue d’Eurydice, comme en témoigne la pièce Ombre (Eurydice parle), de l’écrivaine viennoise Elfriede Jelinek, adaptée, mise en scène, mais aussi en musique, par Marie Fortuit. Après être passée par Les Plateaux Sauvages à Paris ou le Cabaret de curiosités du Phénix à Valenciennes, la pièce sera présentée au CDN Besançon Franche-Comté ce printemps. Le sens de l’histoire antique se renverse, l’abandon devient possibilité d’émancipation, et l’ombre, le lieu d’une liberté nouvelle. Marie Fortuit et sa compagnie Les Louves à minuit nous font découvrir une Eurydice rebelle, punk, indomptée. Autrement dit, émancipée de toute tutelle patriarcale, renouant avec une enfance électrique. Comme a pu le confier un jour Elfriede Jelinek à Christine Lecerf, une artiste comme elle est née d’abord « d’un interdit, celui de devenir adulte ».

Par Clément Willer

— OMBRE (EURYDICE PARLE), théâtre du 4 au 6 avril au CDN Besançon Franche-Comté, à Besançon www.cdn-besancon.fr

Punk & folk

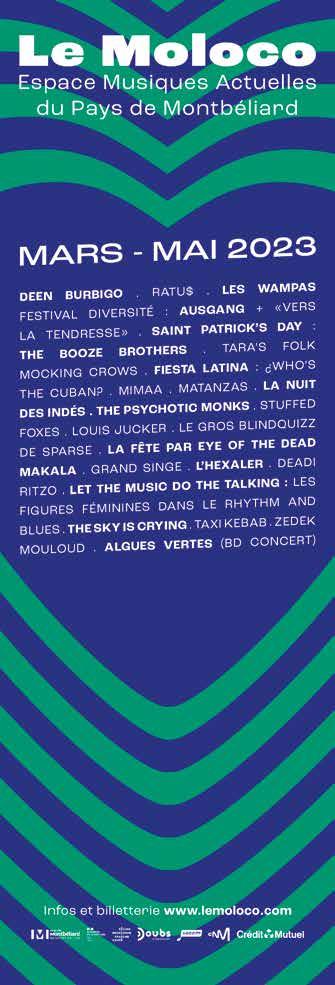

Venu tout droit de sa Suisse natale, Louis Jucker est un artiste comme on en fait peu – ou plus, peut-être. Un artiste multi-casquettes, multiinstrumentiste, multi-un-peu-tout, adepte du Do-It-Yourself, fan de VHS et bricoleur du lundi et des autres jours de la semaine. De ceux qui façonnent leur musique de la première à la dernière note, avec ce qui leur tombe sous la main ou ce qu’ils construisent eux-mêmes et font sauter les barrières à grands coups d’activisme parfaitement assumé. De ceux qui écrivent, composent, produisent, jouent, diffusent, partagent, mélangent les genres, les manières et les savoirfaire. De la jaquette de leur disque à la guitare qu’ils ont sur scène, du sol au plafond et de la cave au grenier. Et parce que le bonhomme n’est pas du genre à se limiter, il jongle en prime – et avec talent –entre composition de musiques de films et techniques de riffs acérés, punk hardcore et folk intimiste. Car en parallèle de son activité de hurleur sauvage chez les metalleux furieux de Coilguns, Louis Jucker tourne également en solo, en mode poète rockeur lo-fi et créateur prolifique hyperactif… Et c’est justement dans ce format qu’il va enchanter le public du Moloco le 25 mars, dans le cadre de La nuit des indés, aux côtés des Stuffed Foxes et des Psychotic Monks. Préparezvous à entrer dans un autre espace-temps : le voyage s’annonce des plus ensorcelants.

Par Aurélie Vautrin

— LOUIS JUCKER, concert le 25 mars au Moloco, à Audincourt www.lemoloco.com

Louis Jucker © Augustin Rebetez

Louis Jucker © Augustin Rebetez

focus 22

Ombre (Eurydice parle)

Expériences augmentées

Le numérique est aussi beau quand il nous rassemble. Dans le quadriptyque de la septième édition de sa Saison numérique, le Département du Doubs nous confronte à une altérité 2.0. Après des représentations multimédias croisant théâtres et contes philosophiques, voici venu pour mars et avril l’ère du Do It Yourself au travers du laboratoire de 3615 Señor. Ses Brutlabs sont l’occasion pour le collectif de hackers & cie de faire s’entrechoquer la création sonore brute et les publics en situation de handicap à l’aide de modules favorisant l’expérimentation collective. 3615 Señor s’est invité au Bastion de Besançon et ouvre grand la porte pour profiter de l’objet qui y naîtra : un savant mélange entre performances musicales, liesse populaire et foire numérique low-tech. L’expérience augmentée, c’est aussi revisiter ce que l’on pensait connaître. La Saison numérique inaugure à ce propos le « Centre de lumières » de la Saline royale d’Arc-et-Senans, un espace immersif de réalité augmentée de près de 1 500 m² pour nous plonger en vidéomapping dans les merveilles du patrimoine mondial de l’UNESCO. Outre l’excursion d’Instant Architect du collectif Ex Lumina pour Nouvelles Formes, le chorégraphe Alexander Whitley revisite The Rite of Spring, le désormais classique ballet de Nijinski et Stravinsky, au travers du gaming, de l’animation 3D et de la réalité virtuelle. Et c’est peut-être de cet entre-deux entre matérialisme de l’installation et imaginaires numériques que naît ce Beau digital.

Par Lucas Le Texier

— LA SAISON NUMÉRIQUE, festival jusqu’au 7 avril sur l’ensemble du département du Doubs saisonscap25.cd25.fr

(Dé)jouer le numérique

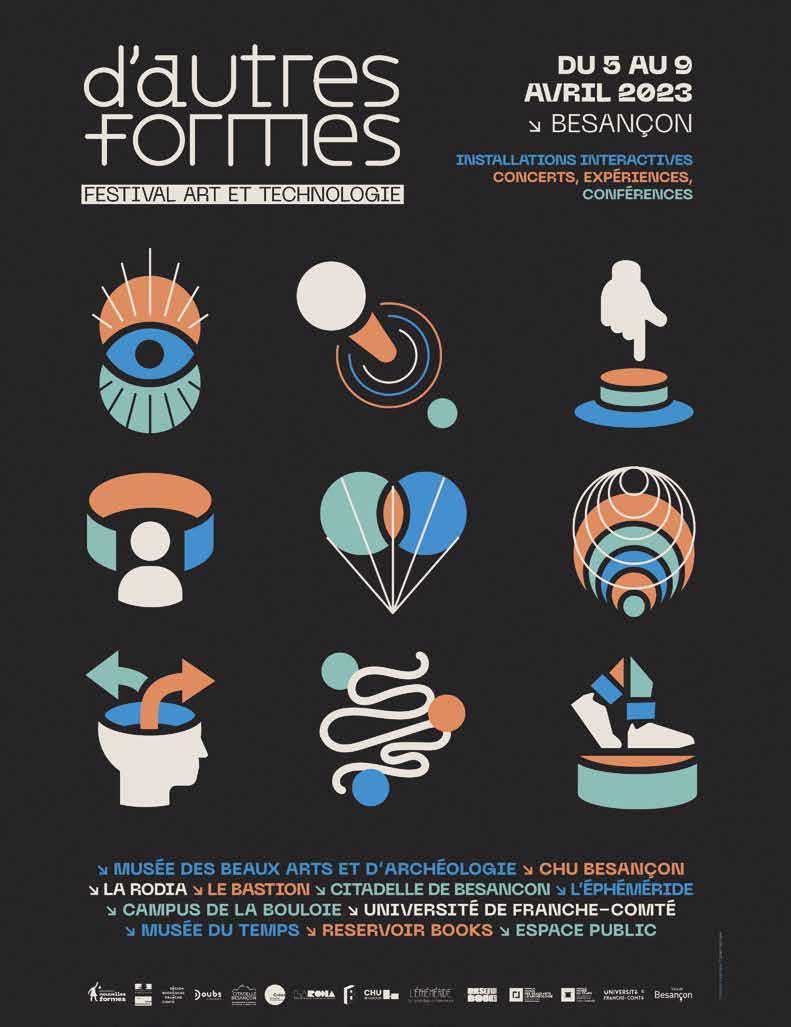

Plutôt que de se piéger avec le sempiternel « Pour ou contre » quant à l’usage des nouvelles technologies, l’association Nouvelles Formes a misé sur le jeu. Seconde édition pour son festival D’Autres Formes qui sort cette foisci de La Rodia et s’invite dans divers lieux à Besançon pour mettre la technologie au service de l’art et des publics. Au programme, onze installations qui interrogent par le biais d’un dispositif à manipuler notre rapport au numérique, voire le subvertit : dans 3615 Brazil du collectif 3615 Señor, le public doit prendre en main des minitels et microfilms pour déjouer les dépêches générées par des machines futuristes et autonomes. Autre création, Instant Architect d’Ex Lumina autour du vidéomapping, qui permet aux spectateurs de transformer l’architecture d’un bâtiment à l’aide de leur smartphone. Nouvelles Formes s’attèle aussi à présenter le numérique dans ses dimensions poétiques et créatives à l’image de Sol Vif par Guillaume Mit et Small Studio : une fresque géante près de l’hôpital Minjoz, au pied de l’unité pédiatrique, qui se meut en jeu vidéo lorsqu’on y rentre le code sur sa tablette ou son téléphone… Destiné à tous les publics, D’Autres Formes croise ici installations ludiques et réflexions en espérant toucher (aussi) les ados et le public de demain dans un monde où la technologie a dorénavant pris ses quartiers. Vivre avec son temps, c’est autant savoir s’amuser de cet écosystème que le déconcerter. Quand il le faut.

Par Lucas Le Texier

D’AUTRES

FORMES,

festival du 5 au 9 avril à Besançon larodia.com

Hikikomori © Nicolas Boudier

—

focus 24

3615 Brazil, 3615 Señor

Légèreté minérale

« L’Œuvre qui va suivre » est une suggestion, sa concrétisation une rencontre pour en susciter de nouvelles avec le public et élaborer une culture à partager, à inventer : la danse, le musée au xxie siècle. Une passerelle voulue autant par Thierry Cahn et l’équipe du Musée que par Bruno Bouché, directeur artistique et chorégraphe du CCN, Ballet de l’Opéra national du Rhin. Elle prolonge un geste créé l’an passé pour l’inauguration du retable restauré : Bless – ainsi soit-IL Le projet est aussi la deuxième collaboration du Ballet avec le peintre scénographe Silvère Jarrosson après Dansez Schubert (saison 2021-22). Il reprendra à la Piscine du Musée le même dispositif de panneaux mobiles de très grands formats. L’expressionnisme abstrait de ses toiles monumentales déploie les strates vibrantes d’un ordre liquide où domine le mouvement, qui évoque les drapés de la Transfiguration du retable, même si la gamme chromatique froide est plus proche des tons que révèle la lumière dans les Outrenoir de Soulages. Les danseurs chorégraphes du Ballet évolueront sur Bach, Schubert, mais aussi des textes de Rilke et Michaux. Une dizaine d’événements (conférences, ateliers), de nombreux invités (Hervieu Léger de La Comédie Française le 10, Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste le 18) et une volonté transdisciplinaire : la culture, lieu de tous les possibles. En clôture, une soirée lyrique avec l’Opéra Studio (le 24).

Par Luc Maechel

— L’ŒUVRE QUI VA SUIVRE, exposition du 5 au 24 mars au Musée Unterlinden, à Colmar ; création performative en présence de l’artiste les 17 et 18 mars www.musee-unterlinden.com www.operanationaldurhin.eu

Treize femmes en colère

Elle avait marqué les esprits en 2018 avec Les Enfants, mi-comédie de mœurs féroce mi-satire écologique… La scénariste britannique Lucy Kirkwood raconte aujourd’hui Le Firmament, récit brillant comme la lame d’un scalpel sur une jeune domestique reconnue coupable du meurtre d’une fillette dans l’Angleterre du xViiie . Dans un tribunal en huis clos, douze femmes du peuple sont alors chargées de déterminer si la meurtrière est enceinte comme elle prétend l’être – ce que lui ferait éviter la peine de mort si les faits étaient avérés. Mais comment le prouver ? Et que faire de ce pouvoir de décision inconnu, confié à des matrones habituellement cantonnées à leurs tâches ménagères dans un monde dicté par les hommes ? D’une écriture résolument contemporaine magnifiée par des dialogues ciselés à la feuille de boucher, Lucy Kirkwood dissèque le débat entre querelles de village et conflits de classe, avec en toile de fond des sujets diaboliquement actuels : patriarcat, tabous sur la maternité, déterminisme, passé colonial, place des femmes et de leurs corps… Connue aussi pour son travail sur la série Skins, la scénariste emprunte au genre certains de ses codes pour mieux les faire exploser sur les planches, le tout puissamment mis en scène par Chloé Dabert, actuelle directrice de la Comédie - Centre dramatique national de Reims. Une pièce totalement inédite à découvrir sans tarder.

Par Aurélie Vautrin

— LE FIRMAMENT

théâtre les 22 et 23 mars à la Comédie de Colmar www.comedie-colmar.com

focus

Surface mince, sans force (détail) © Silvère Jarrosson

26

Le Firmament © Victor Tonelli

Blancheur feutrée des dimanches

On est tout de suite envoûté par le titre, précis et nébuleux, d’Éloge du blanc. Mais aussi par une bribe de phrase qui, dans le programme enthousiasmant du Théâtre Jeune Public de Strasbourg, présente la pièce comme une « contemplation feutrée d’un dimanche après-midi »…

On se dit, c’est ça. C’est étrange, dans ces mots quelque chose m’appelle, je vais aller au théâtre pour une atmosphère, blanche, pour me replonger dans cette sorte de contemplation feutrée, faite d’ennui et de douceur, qu’on a éprouvée enfant, et qu’on retrouve parfois les dimanches après-midi, les dimanches après-midi d’hiver surtout. C’est comme ça que j’ai pris une place sous le coup d’un envoûtement soudain. On imagine, déjà, à quoi pourront ressembler les murmures des draps blancs, des étoffes anciennes, et la fascination de la petite fille, Blanche, interprétée par Nina Gohier, qui revient au monde après un étrange accident, et que l’on retrouve dans plusieurs des créations de Christelle Hunot, dont on a déjà pu voir au TJP Sous les yeux de mon père, Petite mélodie pour corps cassé, Sous un ciel bleu sans nuage et Seule. Réveillant notre sensibilité aux matières textiles, Christelle Hunot, qui anime La Bobine, pratique ensemble la broderie, la couture, la sculpture. Dans ce premier volet d’une série nommée Panoramique, le blanc cassé des draps semble ambivalent, présage de rêverie, d’égarement, comme de résilience, de renaissance.

Par Clément Willer

Le propre de l’homme

Un travail sérieux n’empêche pas la contraction subite du diaphragme et le déploiement sonore tonitruant de l’air à travers nos cordes vocales. Le rire a cette vertu de remettre en mouvement le corps et la pensée. C’est un peu ce qu’essaye de nous montrer l’artiste d’origine suisse-iranienne, Kiyan Khoshoie, dans son solo Grand Écart. Né à Genève en 1988, Kiyan Khoshoie pratique la gymnastique et le plongeon à haut niveau avant de prendre son premier cours de danse classique à dix-sept ans. Deux ans plus tard, il entre à la Rotterdam Dance Academy aux Pays-Bas et poursuit ensuite sa formation à Barcelone. Sous la direction de Catherine Allard, il dansera des pièces d’Ohad Naharin, Jiří Kylián, Sidi Larbi Cherkaoui, Stijn Celis, Alexander Ekman… Kiyan choisit ensuite de se tourner vers un travail plus théâtral et performatif. Il crée Grand Écart en 2018, sous la direction de la comédienne Charlotte Dumartheray et la pièce fait partie de l’édition 2022 de la Sélection suisse à Avignon. Parallèlement, il développe son travail chorégraphique avec sa compagnie KardiaK. Grand Écart s’inspire des codes du one-manshow, du stand-up et de la performance, ce solo hybride et rafraîchissant oscille entre passion et désamour et questionne les limites de la pratique chorégraphique ; celles du corps, de la dévotion et du pouvoir. Le temps d’un long plan-séquence virtuose et désopilant, le danseur décortique son lien à la profession jusqu’au nonsense. La plongée intime et étourdissante dans la vie d’un praticien de la scène rappelle qu’un danseur est un travailleur comme un autre, confronté lui aussi aux difficultés du monde du travail parfois absurde, souvent égocentré et plus que jamais en perte de sens.

Par Valérie Bisson

— PANORAMIQUE N°1

ÉLOGE DU BLANC, théâtre du 5 au 16 avril à la Petite Scène du TJP, à Strasbourg www.tjp-strasbourg.com

— GRAND ÉCART, danse les 11 et 12 avril à POLE-SUD, à Strasbourg www.pole-sud.fr

focus

–

Éloge du blanc, La Bobine © Fanny Trichet

28

© Julien James Auzan

À la rue complet

Longtemps considéré comme le bâtard méprisé de l’Art avec un grand

A, l’urban art s’est peu à peu imposé comme un incontournable de nos vies contemporaines. Tant en danse qu’en musique, en dessin, en art, en sport ou même en cuisine, l’inspiration prend désormais corps dans la rue, la tête haute et le poing levé. Un état de fait fêté chaque année dans les rues de Nancy avec RUN, anagramme de Rencontres Urbaines de Nancy, grand rendez-vous à dimension internationale qui réunit acteurs locaux et mondiaux pour un festival pluriel et éclectique. Une nouvelle édition placée cette année sous l’égide de la musique, en clin d’œil au festival NJP et au hip-hop, qui fêtent tous les deux leur demi-siècle en 2023 ! On va donc pouvoir profiter de moult concerts, DJ sets, rencontres, conférences, débats et autres expositions, des rues de la ville à la scène de l’Autre Canal, en passant par le muséum-aquarium ou la galerie Poirel… Sans oublier du skate, de la sérigraphie, des battles de danse ou encore l’Urban Flea Market, un marché aux puces destiné à tous les fanatiques de sneakers ! Parmi les autres temps forts de ce RUN 23 : la création de la nouvelle œuvre monumentale d’Alex Chinneck, le sculpteur britannique défiant l’apesanteur, ou encore une grande expo monographique au musée des Beaux-Arts consacrée à Faith XLVII, figure majeure de l’art urbain contemporain (voir In Situ).

Par Aurélie Vautrin

— RUN 23 - RENCONTRES URBAINES DE NANCY, festival du 1er au 9 avril à Nancy www.run.nancy.fr

Restons groupés

Célébrer la notion même de danse en groupe, tel est le point de départ du second programme de la saison 2022-2023 du CCN – Ballet de Lorraine. Aborder à la fois l’énergie, la force et la complexité du collectif, mais également explorer ce que l’idée de groupe nous dit de l’intime et de la liberté… Le tout agrémenté d’une dimension internationale puisque les commandes de ces deux nouvelles créations sont laissées à l’Australien Adam Linder et à la Franco-Américaine Michèle Murray. Le premier présentera en effet Acid Gems, directement inspiré des Joyaux de George Balanchine, un célèbre ballet en trois actes créé dans les années 1960 dont l’idée était d’établir un parallèle entre le langage chorégraphique et la formation des pierres précieuses. Ou comment les expressions propres aux différentes écoles de danse (française, russe, américaine) se transforment et se reflètent avec le temps, comme les différentes facettes d’un diamant. Aujourd’hui, l’Australien continue cette réflexion autour du vocabulaire chorégraphique en explorant l’évolution voire l’hybridation des danses, des styles et des influences, mêlant dans sa création ballet, théâtre, techniques somatiques et danses urbaines. De son côté, la chorégraphe Michèle Murray proposera DANCEFLOOR, dans lequel elle invitera les vingt-cinq danseurs du CCN de Nancy à prendre possession de la piste de danse, à la fois en tant que groupe et en tant qu’individualité propre. À découvrir début avril à l’Opéra national de Lorraine !

Par Aurélie Vautrin

Par Aurélie Vautrin

— ACID GEMS / DANCEFLOOR, danse du 1er au 7 avril à l’Opéra national de Lorraine, à Nancy www.ballet-de-lorraine.eu

focus

DANCEFLOOR (répétitions) © CCN-BL

30

Baby Volcano - en concert le 1er avril à l’Autre Canal © LAC

Jeux sans frontières

Perspectives, festival franco-allemand des arts de la scène, fête sa 45e édition en mettant à l’honneur une vingtaine de productions venues de France, d’Allemagne, de Belgique et de Suisse. Intergénérationnelle et destinée aussi bien aux curieux qu’à un public averti, sa programmation, comprenant de nombreux spectacles sans paroles ou surtitrés, croise les esthétiques et les disciplines : théâtre, nouveau cirque, danse, performances se déploieront dans une quinzaine de lieux entre Moselle et Sarre. Le chorégraphe Fouad Boussouf y présentera OÜM, qui célèbre la rencontre, à mille ans d’écart, entre la diva égyptienne Oum Kalthoum et le poète persan Omar Khayyam. Dialaw Project de Mikaël Serre évoquera la construction du port géant de Ndayane au Sénégal, nouvelle émanation d’un capitalisme menaçant une terre meurtrie et ses habitants. Dans le solo Pour sortir au jour, le danseur et chorégraphe Olivier Dubois se prête avec humour à un jeu qui pourrait tour à tour prendre la forme d’un tribunal ou d’un peep-show, voire d’une dissection… Arrêt d’urgence, « pièce de cirque tout-terrain pour semi-remorque et piano à queue » de la compagnie Akoreacro investira quatre lieux de l’espace public, sur entrée libre. Et pour prolonger l’expérience jusqu’au bout de la nuit, rendez-vous au centre culturel Sektor Heimat à Sarrebruck, qui abritera cinq soirées concerts et quatre soirées club pendant les weekends. La programmation complète du festival sera dévoilée en ligne le 20 avril.

Par Benjamin Bottemer

Par Benjamin Bottemer

— PERSPECTIVES, festival du 25 mai au 3 juin en Moselle et en Sarre www.festival-perspectives.de

À la pêche aux accidents

Cela fait un sacré bout de temps que l’on n’avait pas eu l’occasion de le voir en concert – sept ans, pour être précis : le chef de file de la scène electro, « master ès trip-hop french touch » s’il en est, Wax Tailor fera bien son grand retour en 2023 ! Avec évidemment dans sa musette un nouvel album à consommer sans aucune modération, un certain Fishing For Accidents sorti début février - facilement repérable dans les bacs grâce à une magnifique jaquette des plus stylisées signée par l’artiste japonaise Hanako Saito. Un nouvel album aux petits oignons, fait d’assemblages sonores parfaitement maîtrisés, de paysages cinématographiques, de featurings en cascade et de compos lumineuses où se mêlent rap et electro, hip-hop et trip hop, sampler et clins d’œil au 7e art. Le titre lui-même en est un d’ailleurs, puisque le Normand d’origine s’est inspiré d’une phrase d’Orson Welles à propos des « accidents » dans le processus créatif. « J’ai toujours pensé que l’accident faisait partie intégrante de la création et que le travail d’un réalisateur de films ou de disques, c’est aussi de savoir les capturer pour faire de l’accident une intention artistique, explique-t-il. J’ai décidé de ne pas suivre un concept bien établi mais cette ligne directrice plus instinctive et de partir à la pêche aux accidents. » Si la tournée de Wax Tailor débutera aux States le 1er mars, le compositeur-auteur-producteur-manager–génie se produira dans sa France natale une dizaine de fois les deux mois suivants - notamment le 11 mai à l’Autre Canal, seule date dans le Grand Est.

Par Aurélie Vautrin

— WAX TAILOR, concert le 11 mai à l’Autre Canal, à Nancy www.lautrecanalnancy.fr

Wax Tailor © Ronan Siri

focus 32

Pour sortir au jour © Pierre Gondard

Folie croassante

Comment faire théâtre à partir d’un des faits divers les plus marquants du siècle ? Pour évoquer l’affaire dite « du petit Grégory », Adieu mes chers cons fait d’abord le choix d’habiter l’un de ses plus fameux et terribles protagonistes : le corbeau. Au début de la pièce, cinq corbeaux convoqués au cœur de la forêt via un message anonyme ne tardent pas à se rendre compte qu’ils sont eux-mêmes manipulés. Missives pleuvant du ciel, coups de fil tonitruants, ils s’invectivent, s’effraient et s’interrogent, changeant successivement de masques. Puisque « l’affaire » est devenue un mythe contemporain synonyme de folie collective, le metteur en scène Sacha Vilmar et l’autrice Anette Gillard usent de tous les codes du tragique, voire du récit d’horreur ou du thriller. Forêt oppressante, cris, rires, silences, ombres et lumières… le tout avec la démesure qui convient à un sujet dépassant l’entendement. Au fil de ce conte cauchemardesque, décalage et humour sont omniprésents, comme pour mieux trouver le ton sans verser dans le voyeurisme et l’indécence qui ont marqué les événements. Le grotesque côtoie donc le tragique, le rire survenant sans prévenir au fil des répliques : rire du malaise, de l’absurde, de la stupeur… un contraste nourrissant l’étrangeté, un traitement déraisonnable comme seule solution pour parler d’une histoire monstre.

Par Benjamin Bottemer

Par Benjamin Bottemer

— ADIEU MES CHERS CONS, théâtre les 31 mai et 1er juin au Théâtre de la Manufacture, à Nancy www.theatre-manufacture.fr

Homme à composer

Qui était Patrick Dewaere ? Un enfant de la balle, un acteur surdoué, un être à la fois fragile et violent, fantasque, anticonformiste… Avec Surexpositions (Patrick Dewaere), la compagnie Le Souffleur de Verre tente de donner sa propre réponse ou plutôt de composer une hypothèse Dewaere, aux facettes multiples. Pour cela, elle effectue des incursions, comme autant de tentatives, dans les vies cinématographiques, théâtrales et personnelles de l’anti-héros des Valseuses et d’Un mauvais fils, loin de toute approche documentaire. « Nous décollons du réel pour entrer dans les peaux de Dewaere fictives, c’està-dire nourries de nos fictions, explique le metteur en scène Julien Rocha. Nous allons faire éclater la surface de projection qu’est devenu l’acteur sous les regards de la presse, du métier, sous son propre regard et le nôtre. » Sans reconstituer une époque ni les scènes de sa filmographie, Surexpositions (Patrick Dewaere) opère des « saluts » aux œuvres ; on y croise quelques figures de comédiens et cinéastes telles que Bertrand Blier, Gérard Depardieu ou Miou-Miou. Une pièce qui aborde les glissements entre l’art et la vie, le hors-champ, les regards et les paroles sur un homme blessé qui incarnait aussi, selon l’autrice Marion Aubert, le début du vacillement du patriarcat.

Par Benjamin Bottemer

— SUREXPOSITIONS (PATRICK DEWAERE), théâtre le 13 avril au Carreau, à Forbach

www.carreau-forbach.com

focus

Adieu mes chers cons © Teona Goreci

33

Surexpositions (Patrick Dewaere)

Éternel absolu

Le cœur sacrifié sur l’autel de la Raison d’État : c’est tout le propos de Bérénice de Racine, qui résonne encore quatre siècles après sa première représentation en 1670. La tragédienne Anne Delbée étudie et adapte Racine depuis près de cinquante ans ; l’œuvre du dramaturge est pour elle ce que le noir est pour Pierre Soulages : un objet à refaire, à défaire, à questionner sans cesse au fil de la vie. Rappelons tout de même les faits : Titus aime Bérénice mais ne peut l’épouser au risque de perdre son empire, Antiochus aime Bérénice qui l’ignore, Bérénice regagne désespérée sa patrie du bout du monde, laissant derrière elle des cœurs brisés et une histoire universelle et pour toujours actuelle. Pour cette nouvelle mise en scène dans le cadre d’une production de l’Opéra-Théâtre de Metz, Anne Delbée avait un principe : « ni reconstitution hasardeuse ni actualisation désastreuse ». Pour la tragédienne, « il faut jouer avec le temps passé, ce mystère que l’œuvre garde à travers les époques, et ne surtout pas la figer dans des actualisations artificielles ». Ici, tout part d’une scène vide, l’actrice seule en son centre, le monde a pour ainsi dire disparu, seuls le dépouillement et la souffrance accueillent Bérénice dans son Orient désert. À partir de là, tout peut renaître, Bérénice n’a plus d’âge, le temps et l’espace sont abolis : voici Versailles et son Roi Soleil soumis aux mêmes tourments se reflétant dans des miroirs infinis. Bienvenue dans un ailleurs intemporel, celui de la scène.

Par Benjamin Bottemer — BÉRÉNICE, théâtre du 4 au 6 avril à l’Opéra-Théâtre de Metz www.opera.eurometropolemetz.eu

Le trait et le son

La Cité musicale-Metz célèbre l’union entre bande dessinée et musique à l’occasion d’un « temps fort » baptisé Musiques à croquer. Au programme à l’Arsenal, deux concerts dessinés avec des duos de chocs : Cyril Pedrosa, auteur d’œuvres puissantes comme Les Équinoxes ou Sérum, sera aux côtés d’un quatuor mené par la batteuse Anne Paceo, avec le maître de la kora Ablaye Cissoko. Quant au saxophoniste Christophe Panzani, il s’est lancé avec le dessinateur Ludovic Debeurme dans la création de Mers/Mères, où musique et dessin s’influencent mutuellement ; une histoire en construction laissant place à l’instinct et à l’improvisation. L’Orchestre national de Metz Grand Est et le pianiste Florian Noack interpréteront la célèbre musique d’Edvard Grieg créée pour Peer Gynt d’Henrik Ibsen, avec les illustrations de Stéphane Torossian et Giorgia Marras. La Boîte à musiques résonnera des sonorités de la formation électro Zombie Zombie, accompagnée par un trio de chanteuses sur les images hallucinées de Philippe Druillet, monstre sacré de la science-fiction hexagonale. Enfin, ne ratez pas l’exposition aux Trinitaires des planches d’Underground : Grandes Prêtresses du Son et Rockeurs Maudits, le formidable album réalisé par Arnaud Le Gouëfflec et Nicolas Moog.

Par Benjamin Bottemer

Par Benjamin Bottemer

MUSIQUES À CROQUER, concerts et exposition du 2 au 13 avril à la Cité musicale-Metz www.citemusicale-metz.fr

Bérénice par Anne Delbée

—

focus 34

Zombie Zombie © Gwendal Le Flem

Troublefrontières

Retailler les facettes du langage

chorégraphique, transcender les innombrables cloisons de l’identité, défier les méandres politiques d’un amour impossible, nier ses droits à la mort pour les offrir à la langue, déployer et accompagner les talents… le tout, dans une joyeuse déambulation, par et pour la scène.

PASCAL RAMBERT DE MORT VIVE

AUTEUR ASSOCIÉ AU THÉÂTRE NATIONAL

DE STRASBOURG DEPUIS 2014, PASCAL RAMBERT

Y OFFRE CETTE FOIS MON ABSENTE, INSCRIVANT

L’INDICIBLE DANS LA POSSIBILITÉ DU DIRE.

Par Nathalie Bach ~ Photo : Renaud Monfourny

36

Vous dites que lorsque vous écrivez, le seul sujet qui vous intéresse, c’est la langue. Paradoxalement, nous sommes dans un monde où la déficience du langage, donc de la pensée, se vit de manière importante.

La déficience, c’est un beau mot. Dans une de mes pièces, Perdre son sac, le personnage (interprété par Lyna Khoudri) parle de ce qu’elle voit dans la rue, les ongleries ou bars à ongles, et dit à propos du langage qui y a trait : « Tout ça me coupe les lèvres. » Pour dire que j’ai un mauvais pressentiment sur la forme et la tenue de la langue. Et comme je m’intéresse à tous les langages, que ce soit celui de l’art contemporain, celui de la lumière, des volumes, des espaces, des corps et bien sûr de l’oralité des pièces que j’écris, le sentiment que j’ai, c’est que parler mal, c’est penser mal, avoir un vocabulaire réduit, c’est avoir un monde réduit. Je tourne constamment autour de ces questions dans mes pièces et je peux moi-même être attaqué sur ma manière d’écrire, on attend peut-être de mes pièces quelque chose de plus littéraire, même si c’est à dire. J’ai aussi ce mauvais pressentiment qui me dit qu’en passant beaucoup de temps sur des langages de loisir comme tout ce qui est proposé sur un smartphone, d’autres travaillent à réorganiser le monde comme ils le pensent. On le voit avec la tentation du repli nationaliste partout dans le monde, et toute ma pensée est en œuvre autour de cela. Je colporte cette idée d’inquiétude du rabougrissement de la parole. Ce n’est pas très étonnant que je sois auteur associé au Théâtre national de Strasbourg. Avec Stanislas (Nordey), nous avons le même rapport à la langue. Quand il travaille avec Falk Richter ou Claudine Galea, il a les mêmes préoccupations devant le fait de lâcher la langue et moi je la tiens comme je peux.

En même temps, Strasbourg est une ville où visiblement, parler est encore essentiel. Proportionnellement à New York, c’est tout de même la ville où il y a le plus de psychanalystes. Je n’ai jamais fait d’analyse, peut-être que ma souffrance n’était pas assez forte pour que cela réclame d’aller voir quelqu’un. À vrai dire, je suis assez heureux. J’écris ce que j’aime, je fais un métier merveilleux, je suis en bonne santé, je suis amoureux.

Ça fait 44 ans que j’écris et que je mets en scène mes textes. J’accumule et je vide. Il y a un effet de transvasement très clair. Mon lien avec la psychanalyse n’est ni universitaire ni clinique mais clairement très poétique. Lacan, comme Wittgenstein en philosophie m’ont aidé à percevoir les limites du langage et en même temps son infinie

richesse. Lacan a cerné à un tel niveau la psyché humaine… Mais je le lis comme je lis Rimbaud, c’est-à-dire comme une pure énigme. Et si j’écris, c’est parce que je passe mon temps à repousser les limites de la langue tout en pensant qu’il n’y a pas lieu d’arriver à dire exactement ce qu’on veut comme on veut arriver à le dire. Mais j’en connais la puissance déflagrationnelle. Ce que j’ai fait à vingt ans comme maintenant à soixante, c’est la même chose, simplement, plus le temps passe, plus je me rapproche de moi. Et je n’entends n’y en dévier, ni plaire ou déplaire à quiconque. C’est long d’arriver à être soi-même. Le terrain de cohérence, c’est rester dans une identité artistique extrêmement tenue.

« Ce que je cherche dans la parole, c’est la réponse de l’autre. » Votre extrême activité, soit à peu près dix productions par an dans le monde entier, n’est-ce pas aussi une forme d’imminence devant vous-même ?

Ah ah ! Je ne sais pas ! En réalité, je n’ai toujours fait que ça, je n’ai jamais travaillé de ma vie, au sens où je l’entends. Je n’ai même pas mon permis de conduire, je ne connais pas ma droite et ma gauche. Je n’auraisï jamais pu être baby-sitter ou serveur dans un bar, je ne sais vraiment rien faire. Je suis handicapé sur tout, je ne sais pas monter un jouet ni une étagère je ne sais qu’écrire et essayer d’y trouver des moments de grâce. De la langue, j’en connais aussi la réversibilité, son pouvoir et son inanité. Je recommence à chaque nouvelle pièce

37

— Je ne crois pas à la mort, ça ne m’intéresse pas, je ne veux pas mourir d’ailleurs, je n’ai pas le temps, je veux que ça continue tout le temps, tout le temps. —

ce projet fou de croire en quelque chose qui ne va pourtant pas m’aider à formuler ce que je veux dire. C’est une entreprise presque vouée à l’échec mais quel bonheur ! Ça produit du poème et chez l’autre un imaginaire qui se déclenche.

la recomposition de la figure de cette personne, une femme puissante qui a été écrivaine, dont la reconnaissance sociale a été très longue. Dans mon imaginaire s’est mis en place un mix entre Annie Ernaux qui a énormément influencé les jeunes générations et la mère de Marguerite Duras, un personnage très complexe. Yves Godin a imaginé des noirs comme on en a rarement au théâtre. C’est comme si on était à l’intérieur d’un cerveau, de toutes ces paroles qui se murmurent et qui s’adressent à ce cercueil fermé. Mon absente, c’est le contraire de la profération. C’est une plongée en soi qui a certainement beaucoup à voir avec l’inconscient et ce que permet merveilleusement le théâtre, c’est d’avoir cette pensée intérieure verbalisée.

Un lien entre la vie et la mort, une sorte d’inframonde ?

En 2020, vous avez écrit et mise en scène Desaparecer pour le Teatro Juan Ruiz de Alarcón (Mexico City – création UNAM). Un titre qui sonnait comme les prémices de Mon absente ? En fait, c’est proche. C’est l’histoire d’un jeune cinéaste de vingt ans qui disparaît dans le désert de Sonora dans le nord du Mexique et dont toute la famille, amis, etc., se retrouvent autour de ce portrait évaporé. Pas un mort, mais une disparition comme il y en a tant dans ce pays. Et quand Stanislas m’a commandé ce qui allait devenir Mon absente , écrite pour les acteurs associés du Théâtre national de Strasbourg, je lui ai dit, il y a une personne qui manque sur cette liste d’acteurs, c’est ta mère. (Véronique Nordey, 1939-2017). Et je suis parti de cette idée-là, d’un groupe de gens qui essaieraient de refaire un visage d’une absente. Bien sûr, le projet a beaucoup évolué depuis 2019, il y a eu la pandémie, j’ai eu un petit garçon, pour beaucoup de gens le monde a été extrêmement bouleversé. J’ai souhaité écrire la pièce plus entre l’Afrique et la France parce que Stanislas et sa mère ont du sang africain dans les veines. Je ne parle jamais de la vie privée des gens mais cette énergie est entrée en moi. Il y a au centre du plateau un cercueil fermé entouré de fleurs et c’est une sorte de ballet entre ces acteurs et actrices autour de cette femme qui a eu six enfants, de six maris différents. C’est dans ce reposoir, cette chambre mortuaire que se joue une histoire de famille très serrée, une famille finalement pas très sympathique et acrimonieuse. Je n’avais pas envie de quelque chose de lisse comme l’époque voudrait que tout soit. Et lorsqu’on fait les comptes, on s’aperçoit que ce que l’on a à dire à un mort n’est pas forcément agréable et peut être très dur. Mon absente tourne autour de

C’est tout à fait ça et c’est quelque chose qui n’est pas éloigné de ce que le Japon ou l’Asie produit sur moi. On est dans un rapport à l’invisible quasi proche.

Comment se fait-il que l’Occident ait tant de mal à considérer la psyché quantique ?

Je ne sais pas, je travaille en ce moment en Roumanie, dans les Carpates et en parlant avec les acteurs, je suis frappé par un certain sens du merveilleux, mais j’ai toujours senti la coupure avec le cartésianisme de la France. Notre histoire nous singularise. Et ce merveilleux est très important, ça me sort de ce que j’ai appris ici.

« Le dialogue avec les morts n’a pas le droit de se rompre tant qu’il ne restitue pas la part d’avenir qui a été enterrée avec eux . » Heiner Müller pose la question de savoir s’il est nécessaire de rompre vraiment ce dialogue.

Je n’ai pas beaucoup eu affaire à la mort, excepté celle de mon père il y a trois ans à l’âge de 93 ans. Et il y a eu la mort d’Antoine Vitez, ma famille choisie lorsque j’ai commencé le théâtre. Quand Claude Régy est mort, je n’ai jamais cru vraiment qu’il l’était. À chaque première, il est là. Pour tout vous dire je ne crois pas à la mort, ça ne m’intéresse pas, je ne veux pas mourir d’ailleurs, je n’ai pas le temps, je veux que ça continue tout le temps, tout le temps. Marguerite Duras n’est pas morte et me fait toujours tant de bien.

Elle disait que pour l’écriture, il fallait non pas forcément un sujet, mais un point de départ. Mes pièces ont l’identité des interprètes pour lesquels j’écris. Je ne lis pas les critiques et il vaut mieux parce que je me fais allumer depuis quarante

38

— De la langue, j’en connais aussi le pouvoir, sa réversibilité et son inanité. —

ans. C’est un sport de haut niveau, il faut être costaud [rires]. Par exemple pour Clôture de l’amour, l’identité c’est Stanislas Nordey et Audrey Bonnet. Mais toutes les versions données à travers le monde me démontrent que les mots peuvent battre dans d’autres corps. C’est aussi une preuve que la langue peut être flexible et s’incorporer dans d’autres cultures. Même si un corps japonais n’a rien à voir avec un corps mexicain, les corps sont culturels et c’est important de les réunir dans le choix de mes acteurs. Mes plateaux ont aussi changé grâce à ça. Mon absente réunit onze acteurs, c’est un mélange de générations et d’acteurs formidables

Pour reprendre la dernière phrase de Desaparecer :

« C’est quoi un être humain ? »

Une énigme mais un être de langage. Connaît-on vraiment ses parents, ses enfants ? Les choses ne se joignent pas toujours et pas toujours à travers le temps.

Et ce langage, vous avez la velléité de le bousculer ?

Oui. Même si on s’illusionne soi-même souvent beaucoup. Je pense que par endroits j’y suis parvenu. Ceux qui m’ont permis de le faire, c’est Thomas Bernhard, Proust.

Si Samuel Beckett arrivait avec son premier manuscrit, serait-il édité ?

Non. L’explosion langagière artistique qu’il y a eu entre 1970 et 1990 ne se retrouve pas. Il y a des formes très éclatées mais aussi une frilosité. Les choses qui sont demandées sont des injonctions qui viennent du ministère de la Culture et du milieu lui-même qui consiste à être dans un rapport, on ne va pas dire marchand, mais de rentabilité. Le métier a considérablement changé depuis quarante ans.

Quels sont les changements les plus flagrants ?