DJIBOUTI

LA FIN DE LA FRANCE EN AFRIQUE ?

PAR ZYAD LIMAM

PAR ZYAD LIMAM

LA BOMBE DÉMOGRAPHIQUE

Les chiffres peuvent donner le vertige. L’Afrique vit une révolution démographique majeure. Sa population globale a été multipliée par cinq en soixante ans, entre 1960 et 2020. Aujourd’hui, elle compte plus de 1,2 milliard d’habitants, soit 15 % de la population mondiale, contre 7 % en 1960. À quelques rares exceptions près, au Maghreb, et tout particulièrement en Tunisie, la transition démographique du continent est à peine entamée. Nous continuons à croître sur une cadence trop élevée, de plus de 2,7 % par an. Une femme française a en moyenne 1,8 enfant. Une Africaine en a 4,4, et même 6,8 si elle vit au Niger. Au rythme actuel, en 2050, dans un peu moins de trente ans, la population du continent aura doublé pour atteindre 2 milliards d’êtres humains. Le Nigeria aura détrôné les États-Unis comme troisième pays le plus peuplé de la planète (derrière la Chine et l’Inde), avec près de 450 millions d’habitants. Et la République démocratique du Congo pourrait devenir le huitième, avec près de 215 millions d’habitants. Juste devant l’Éthiopie (213 millions). Les pays du Sahel sont particulièrement concernés. Le Niger pourrait compter 70 millions d’habitants (concentrés largement dans sa bande sud), et le Mali pourrait dépasser la barre des 50 millions. Même là où les situations sont relativement sous contrôle, on parle facilement de doublement de la population. 50 millions d’habitants en Côte d’Ivoire. 30 millions au Sénégal… Ces prévisions restent évidemment des prévisions. Mais la tendance de fond est là. C’est une situation d’urgence existentielle.

On connaît les arguments du relativisme démographique. Oui, effectivement, les enfants sont une richesse, mais une richesse humaine, pas une force de travail. Oui, il faut tenir compte du poids des traditions, du religieux, mais pas au point de sacrifier la nation. Oui, la densité humaine moyenne du continent reste relativement faible (disons 46 habitants au kilomètre carré), mais ce chiffre cache des disparités majeures (très forte concentration côtière, dépeuplement des hinterlands, exode rural massif…).

La réalité, incontournable, c’est que ces niveaux de croissance démographique ne sont pas

soutenables. Ils handicapent le développement et l’émergence du continent. Le président nigérien Mohamed Bazoum, en pointe sur le sujet malgré les risques politiques, l’a dit : « Aussi longtemps que nous ferons des enfants sans avoir l’intention de vraiment bien les nourrir et les éduquer, nous serons exposés à l’extrême pauvreté, et notre orgueil national sera toujours affecté par notre rang de dernier pays du monde en matière d’indice de développement humain… »

Oui, la réalité, c’est que l’Afrique doit maîtriser sa fécondité, quels que soient les tabous, les a priori, les environnements religieux. Et que la clé de cette maîtrise se trouve chez les femmes et les filles, leur éducation, leur protection, leur intégration dans le marché du travail, l’égalité des droits (nous y reviendrons).

Du nord au sud, les taux de croissance économique moyens de 5 % sont largement avalés par l’accroissement des populations. La sécurité alimentaire, la sécurité en eau, les sources d’énergie vont devenir des paramètres de survie (on pense à l’Égypte avec une population estimée à 160 millions d’habitants à mi-siècle…). La dynamique favorise l’émergence de méga-cités dont la maîtrise va devenir incroyablement complexe. La démographie impose aux États de fortes pressions, en matière d’investissements sociaux, en particulier dans l’éducation, la santé, alors que la situation actuelle est déjà dégradée. Les populations très jeunes sont « révolutionnaires » par nature, exigeantes. Elles ont besoin d’emplois, de pouvoir se dessiner un avenir. Comment créer ces centaines de millions de jobs urbains dans les décennies à venir ? Comment « turbocharger » la production agricole pour nourrir ces centaines de millions de jeunes ? Comment financer un tel effort à l’échelle d’un continent ? Comment mobiliser les opinions internationales sur l’impact planétaire de ce qui se passe aujourd’hui en Afrique ?

Ce débat est central pour nous, Africains. Parce que la réalité, c’est que notre continent va devenir le centre du monde. Par sa population, il sera au cœur des enjeux, économiques, sociétaux, climatiques. ■

N°437 FÉVRIER 2023

3 ÉDITO

La bombe démographique par Zyad Limam

6 ON EN PARLE

C’EST DE L’ART, DE LA CULTURE, DE LA MODE ET DU DESIGN

Zanele Muholi, la voix engagée de la photo

28 PARCOURS

Shaïn Boumédine par Astrid Krivian

31 C’EST COMMENT ? Et nos anciens ? par Emmanuelle Pontié 50 CE QUE J’AI APPRIS Youssou Ndour par Astrid Krivian et Cédric Bouvier

78 VIVRE MIEUX

Les belles avancées de la médecine par Annick Beaucousin 90 VINGT QUESTIONS À… Khady Diallo par Astrid Krivian P.06

TEMPS FORTS

32 La fin de la France en Afrique ? par Zyad Limam et Emmanuelle Pontié

42 Moïse Katumbi se veut prophète en son pays par Cédric Gouverneur

52 Djibouti, veille d’échéances par Thibaut Cabrera

60 Tahar Ben Jelloun : « Aller vers la lumière » par Catherine Faye

66 Djamel Tatah : Conjuguer le « je » et le « nous » par Astrid Krivian

72 Yamen Manai, au bord de l’abîme par Astrid Krivian

P.32

P.42

Afrique Magazine est interdit de diffusion en Algérie depuis mai 2018. Une décision sans aucune justification. Cette grande nation africaine est la seule du continent (et de toute notre zone de lecture) à exercer une mesure de censure d’un autre temps

Le maintien de cette interdiction pénalise nos lecteurs algériens avant tout, au moment où le pays s’engage dans un grand mouvement de renouvellement. Nos amis algériens peuvent nous retrouver sur notre site Internet : www.afriquemagazine.com

P.66

P.62

FONDÉ EN 1983 (39e ANNÉE)

31, RUE POUSSIN – 75016 PARIS – FRANCE

Tél. : (33) 1 53 84 41 81 – Fax : (33) 1 53 84 41 93 redaction@afriquemagazine.com

Zyad Limam

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DIRECTEUR DE LA RÉDACTION zlimam@afriquemagazine.com

Assisté de Laurence Limousin llimousin@afriquemagazine.com

RÉDACTION

Emmanuelle Pontié DIRECTRICE ADJOINTE DE LA RÉDACTION epontie@afriquemagazine.com

Isabella Meomartini DIRECTRICE ARTISTIQUE imeomartini@afriquemagazine.com

Jessica Binois PREMIÈRE SECRÉTAIRE DE RÉDACTION sr@afriquemagazine.com

Amanda Rougier PHOTO arougier@afriquemagazine.com

ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO

Cédric Bouvier, Thibaut Cabrera, Jean-Marie Chazeau, Catherine Faye, Cédric Gouverneur, Dominique Jouenne, Astrid Krivian, Élise Lejeune, Luisa Nannipieri, Sophie Rosemont.

VIVRE MIEUX

Danielle Ben Yahmed RÉDACTRICE EN CHEF avec Annick Beaucousin.

VENTES

EXPORT Laurent Boin

TÉL. : (33) 6 87 31 88 65

FRANCE Destination Media

66, rue des Cévennes - 75015 Paris

TÉL. : (33) 1 56 82 12 00

ABONNEMENTS

TBS GROUP/Afrique Magazine

235 avenue Le Jour Se Lève 92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : (33) 1 40 94 22 22

Fax : (33) 1 40 94 22 32 afriquemagazine@cometcom.fr

COMMUNICATION ET PUBLICITÉ regie@afriquemagazine.com

AM International

31, rue Poussin - 75016 Paris

Tél. : (33) 1 53 84 41 81

P.80

Fax : (33) 1 53 84 41 93

AFRIQUE MAGAZINE EST UN MENSUEL ÉDITÉ PAR

31, rue Poussin - 75016 Paris. SAS au capital de 768 200 euros.

PRÉSIDENT : Zyad Limam.

Compogravure : Open Graphic Média, Bagnolet.

Imprimeur : Léonce Deprez, ZI, Secteur du Moulin, 62620 Ruitz. Commission paritaire : 0224 D 85602. Dépôt légal : février 2023.

La rédaction n’est pas responsable des textes et des photos reçus. Les indications de marque et les adresses figurant dans les pages rédactionnelles sont données à titre d’information, sans aucun but publicitaire. La reproduction, même partielle, des articles et illustrations pris dans Afrique Magazine est strictement interdite, sauf accord de la rédaction. © Afrique Magazine 2023.

ON EN PARLE

C’est maintenant, et c’est de l’art, de la culture, de la mode, du design et du voyage

ÉVÉNEMENT

ZANELE MUHOLI La voix engagée de la photo

Après Londres et Berlin, c’est au tour de Paris d’accueillir la SUPERBE RÉTROSPECTIVE sur l’artiste d’Afrique du Sud.

LA MAISON EUROPÉENNE DE LA PHOTOGRAPHIE (MEP) présente la première rétrospective en France de l’activiste visuel·le non-binaire [personne ne se sentant ni femme ni homme, ndlr] Zanele Muholi. À travers plus de 200 photographies, vidéos et installations créées depuis le début des années 2000 et de nombreux documents d’archives, l’exposition met en lumière sa capacité à rendre visible les personnes LGBT+ et racisées ainsi que son combat contre les injustices. Dans ses portraits individuels et collectifs qui ont fait le tour du monde, l'artiste questionne les stéréotypes, montre la diversité et la singularité des membres de cette communauté, et rend hommage à leur courage et leur dignité face aux discriminations. Ses œuvres ne sont jamais neutres : elles interrogent le spectateur et le poids de l’héritage culturel colonialiste et patriarcal dans sa vision du monde. Muholi, qui réfléchit aussi à l’image des femmes noires dans l’histoire à travers ses autoportraits, collabore toujours avec ses modèles. Ce ne sont pas des sujets passifs devant l’appareil. Au contraire, ils font entendre leur voix : leur participation active à l’œuvre contribue à déterminer le lieu, les vêtements, ou la pose de chaque prise de vue. Les clichés pris dans les moments d’intimité ou les espaces publics – dont certains ont marqué l’histoire de l’Afrique du Sud – donnent à voir autant d’images fortes et positives d’une communauté souvent cachée et marginalisée, tout en promouvant le respect des individus qui la composent. ■ Luisa

Nannipieri

Nannipieri

Rien ne semble pouvoir arrêter la jeune héroïne, interprétée par Sania Halifa.

SOUNDS

À écouter maintenant !

Batida Neon Colonialismo, Cram 316

Depuis quelques années, on suit avec attention le travail (passionnant) de Pedro Coqueñao, artiste pluridisciplinaire, maîtrisant autant la danse que l’image et le son, né en Angola et élevé à Lisbonne. Avec ce nouvel album où sont conviés ses fidèles complices, tel Ikonoklasta, il cultive un propos aussi poétique que groovy autour de la grande question du colonialisme. Bonus : un superbe duo avec Mayra Andrade, « Bom Bom ».

MICHELLE OBAMA, ADOPTEZ-MOI !

APRÈS LE SUCCÈS INTERNATIONAL de Mignonnes (2020) au cinéma, la jeune réalisatrice franco-sénégalaise Maïmouna Doucouré frappe fort sur la plate-forme d’Amazon avec un film où la chanteuse Yseult et l’astronaute Thomas Pesquet croisent la route d’une adolescente très particulière. Hawa vit près de Paris avec Maminata, sa grand-mère et seule parente, une griotte qui va bientôt mourir, drôlement bien incarnée par Oumou Sangaré. L’adolescente de 15 ans n’a alors qu’un but : remplacer Maminata par… Michelle Obama, rien que ça ! L’ex-first lady est en France pour la promotion de son livre, et Hawa va tout faire pour la rencontrer et lui demander de l’adopter. Rien ne semble arrêter la petite héroïne, jeune fille albinos à la coupe afro et aux lunettes en cul de bouteille, taiseuse et butée. Un conte parfois bancal, mais dont l’originalité est assumée jusqu’au bout. ■ Jean-Marie Chazeau HAWA (France),de Maïmouna Doucouré. Avec Sania Halifa, Oumou Sangaré. Sur Amazon Prime Video.

Souvenez-vous : au milieu des années 1980, ce jeune rappeur fondait Assassin aux côtés de Solo, ouvrant la voie à NTM et autres IAM. Après des hauts et des bas, il reste toujours très actif, en témoigne ce troisième projet en trois ans, PP+. Les featurings sont efficaces (« Monde meilleur » avec la chanteuse soul Robin, « Retweet » avec Doc Gynéco), et le flow frappe toujours juste, entre « Pixel » et « Nouvelle dose », qui questionnent l’absurdité de nos sociétés actuelles.

Lafropop Mélange des genres, Because Music

Vegedream, Ronisia, Ya Levis, Joé Dwèt Filé, Minissia, Alibi Montana, Lartiste… Tous font partie du paysage hip-hop français, mais c’est du côté de Papa Wemba qu’il faut chercher leurs origines sonores. Quelque part entre rumba congolaise, highlife ghanéen, afrobeat nigérian, généreusement nourrie de rap américain, l’afropop est généreuse en rythmiques et en punchlines qui balancent. En témoigne cette compilation riche de 16 titres taillés spécialement pour l’occasion. ■ Sophie Rosemont

Dans ce CONTE ORIGINAL, une adolescente se met en tête de remplacer sa grand-mère mourante par l’ex-first lady

…Rockin’ Squat PP+, Livin’Astro

DRAME

LE PRIX DE L’IDENTITÉ

L’histoire vraie d’un jeune MILITAIRE FRANCO-ALGÉRIEN mort noyé lors d’un bizutage à la prestigieuse école de Saint-Cyr.

DES APPRENTIS MILITAIRES chantent à plein poumon « Commando d’Afrique », hommage aux Africains qui ont participé à la libération de la France, avant de se lancer dans une reconstitution bancale et nocturne du débarquement de Provence. Nous sommes à Saint-Cyr, près de Paris, et ce bizutage plus ou moins toléré sera fatal à l’un d’entre eux, Aïssa, seul arabe de la promotion, qui se noie dans des eaux glacées. C’est la scène d’ouverture de ce film inspiré de faits réels, puisque c’est l’histoire du frère du cinéaste. L’école va ensuite proposer une cérémonie aux Invalides, mais le reste de la hiérarchie militaire va s’y opposer, le jeune homme qui s’était pourtant préparé à mourir pour la France n’étant pas tombé au combat… La lutte de la famille pour obtenir une réparation est le moteur du récit. Et tout passe par le regard de son grand frère Ismaël (Karim Leklou), qui va d’abord se souvenir de leur enfance en Algérie : pays que sa mère (impériale Lubna Azabal) a fui avec eux en 1992 durant la guerre civile, laissant derrière elle son mari gendarme (Samir Guesmi, particulièrement émouvant). Ils vont grandir en banlieue parisienne et voir leurs chemins se séparer : pendant qu’Ismaël accumule les mauvais

plans, Aïssa (Shaïn Boumedine, voir son parcours en pp. 28-29) poursuit de brillantes études à Sciences Po, le conduisant jusqu’à Taïwan. Cette échappée n’est pas la moindre originalité de ce film qui met à mal bien des images ressassées par le cinéma français sur les familles maghrébines en banlieue. La fresque intime côtoie le message politique sans l’appuyer, chaque membre ayant ses défauts et ses qualités, de même que l’armée française n’est pas vue comme un bloc raciste et colonial. Des nuances portées par une caméra toujours à bonne distance, qui soulève bien des questions sans donner de réponses toutes faites. Dans une note d’intention, Rachid Hami (dont le double à l’écran est incarné avec une grande justesse par Karim Leclou) résume parfaitement sa démarche : « Ni lamentation victimaire et encore moins dénonciation stérile de la chose militaire, ce film propose un périple houleux dans l’intimité de deux frères que la vie a séparés, sous-tendu par une méditation plus large sur le déracinement. Faut-il payer de sa vie le rêve d’appartenir à un pays ? » ■

J.-M.C.

J.-M.C.

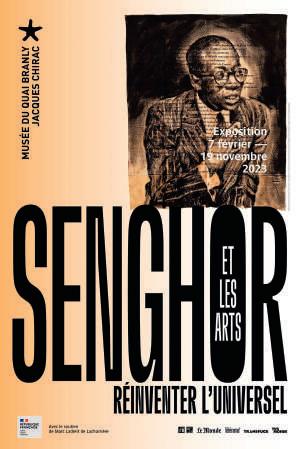

« SENGHOR ET LES ARTS : RÉINVENTER L’UNIVERSEL », musée du quai Branly, Paris (France), jusqu’au 19 novembre. quaibranly.fr

L’ART SELON SENGHOR

Illustration de Marc Chagall pour le recueil de poésie Lettres d’hivernage, de Léopold Sédar Senghor.

Portrait de l’ÉCRIVAIN, POÈTE et homme d’État sénégalais, à travers sa politique culturelle.

L’intellectuel (au centre), alors président de la République, au premier Festival mondial des arts nègres, à Dakar, en 1966.

AU PRINTEMPS 1966 s’est tenu à Dakar le Festival mondial des arts nègres, organisé par l’État sénégalais et son premier président de la République (1960-1980), Léopold Sédar Senghor. Réunissant des célébrités du monde noir des arts et de la culture, cet événement célèbre, pour la première fois en Afrique, la créativité et la diversité dans l’art et la culture du continent. En parallèle, l’homme d’État, pionnier de la négritude et premier Africain à siéger à l’Académie française, en appelle à « l’élaboration d’un nouvel humanisme qui comprendra cette fois la totalité des hommes sur la totalité de notre planète ». L’exposition qui lui est consacrée revient sur le parcours de ce fervent défenseur de l’idée d’une civilisation de l’universel, façonnée par le « rendez-vous du donner et du recevoir ». On y découvre la politique et la diplomatie culturelles qu’il a mises en place au lendemain de l’indépendance, le 20 août 1960, ainsi que ses réalisations majeures dans le domaine des arts. Ses limites aussi. Car, au fil des relectures, la pensée de Senghor n’a pas fini d’être débattue. ■ Catherine Faye

DHAFER YOUSSEF DE L’OUD ET DE LA VOIX

L’artiste tunisien revient avec un superbe album, Street of Minarets, qui CONDENSE SES INFLUENCES.

HERBIE HANCOCK, Marcus Miller, Dave Holland, Vinnie Colaiuta… Jamais Dhafer Youssef n’aurait imaginé pouvoir un jour enregistrer avec ces grands noms de la scène jazz actuelle. Mais il a suffi de quelques messages pour que tous répondent présents, avec enthousiasme. « Être en studio avec eux, c’était comme si j’étais à table avec Jésus, Mohammed, Moïse, et même Bouddha ! Ils sont plus humains que des humains, tout en étant des prophètes du point de vue artistique. Ce qui compte, c’est uniquement ce que l’on joue ensemble. Ils étaient tous là au service de la musique. C’est un rêve éveillé que je vis encore », se réjouit-il. Un rêve (et un projet) qui aurait pu ne pas se réaliser…

En 2016, le natif de Téboulba publie Diwan of Beauty and Odd, puis en 2018, Sounds of Mirrors. Mais en pleine pandémie, il perd sa voix, subit en urgence une opération cruciale, dont il sort plus fort. « J’ai compris que ma voix était ce qui me connectait avec cette planète, mon oxygène, l’avenir que je voyais au loin, commente-t-il. Soudain, je ne pouvais plus respirer, ni recevoir cette lumière. Aujourd’hui, je déguste chaque moment où je chante, où je suis sur scène, où je parle… Ma voix est un cadeau de la nature et de tous les dieux de cette planète. » Il planche alors de nouveau sur un projet au long cours, qui va devenir Street of Minarets : sur une trame sonore d’une grande richesse et d’une intense spiritualité résonne tout son charisme.

C’est enfant, dans des réunions de famille en Tunisie, que Youssef a commencé à chanter, tout en pratiquant l’oud avec ferveur. Il y a trente ans, il est parti tenter sa chance à Vienne, dans le froid et la précarité, et a réussi, à force de persévérance, à vivre de son talent. Ce voyage dont il sort aujourd’hui plus heureux que jamais se ressent à l’écoute des 12 morceaux de l’album : « Street of Minarets représente mon enfance, mais aussi tous les sentiments qui m’ont traversé depuis durant cette expérience musicale. » ■

S.R. DHAFER YOUSSEF, Street of Minarets, Black Beat Edition.3 QUESTIONS À…

Riad Fakhri

La maison de haute couture

Chanel lui a confié la programmation de la GALERIE

DU 19M DAKAR, espace temporaire et hors les murs de son centre culturel parisien.

AM : La maison Chanel et le centre culturel 19M ont choisi Dakar pour réaliser leur premier programme culturel international. Comment est né ce projet ?

Riad Fakhri : La galerie du 19M Dakar s’inscrit naturellement dans le sillage du défilé de la collection « Métiers d’art » de Chanel de décembre dernier. Je crois que pour la maison, et pour le 19M, c’est une façon de s’intéresser et de vivre la dynamique qu’il y a à Dakar. Le projet reflète la personnalité de Camille Hutin, la directrice générale du 19M. Elle a voulu le faire le plus inclusif possible, et implanté au Sénégal, en lien étroit avec Paris. Comment avez-vous défini la programmation du lieu, qui est en accès libre et gratuit ?

Le comité éditorial, dont je fais partie, a eu une énorme liberté. Nous voulions proposer un tour d’horizon artistique le plus large possible, en soutenant la production des œuvres et en assurant le suivi artistique. Nous avons mis Dakar à l’honneur, en veillant à ce que tous les artistes, peu importe leur nationalité, aient un lien avec la ville ou soient installés au Sénégal. Ce qui a permis de créer une programmation vraiment dakaroise et ouest-africaine. Intitulée « Sur le fil », l’expo réunit artistes et artisans autour des métiers de la broderie et du tissage. Avec quel objectif ?

Faire intervenir des professionnels de ces métiers à côté d’artistes contemporains donne vie à un environnement formidable. C’est un projet très riche, qui peut impacter profondément le pays. Ce n’est pas que de l’art plastique :

À gauche, le musée Théodore-Monod d’art africain, qui accueille le projet. Ci-dessous, une tapisserie commandée aux Manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès pour le projet.

il y aura des conférences, des ateliers, des workshops… On prévoit des productions évolutives et la participation du public, qui va être formé. Nous avons aussi développé un programme de médiation culturelle et pédagogique qui veut solliciter les nouvelles générations, et mis en place des navettes avec les écoles de Dakar et de sa région. Parce que notre but est de créer, d’exposer, et surtout de transmettre, pour revaloriser les métiers de la main. ■ Propos recueillis par Luisa Nannipieri

GALERIE DU 19M DAKAR, musée Théodore-Monod d’art africain, Dakar (Sénégal), jusqu’au 31 mars. le19m.fr

ADRESSE THE SOCIAL HOUSE NAIROBI, OU L’HOSPITALITÉ À LA KÉNYANE

Ce nouveau CITY HÔTEL promet un séjour douillet et surprenant.

SOUS LES FLEURSMAUVES des jacarandas, dans la banlieue résidentielle de Lavington, Juliet et Francis Njogu ont inauguré il y a deux ans la Social House Nairobi. Avec 83 chambres, quatre restaurants et sept grands salons à la déco unique, ce city hôtel est l’un des hubs culturels et sociaux de la ville. Qu’il s’agisse d’art, de musique, de mode ou de spectacle vivant, ici les mots d’ordre sont melting-pot et convivialité. Dans les chambres au style simple et moderne, tous les articles à disposition, du café aux produits de beauté, sont sourcés localement. Les visiteurs (kényans et internationaux) peuvent goûter à des cuisines inspirées des quatre coins du globe, comme au restaurant péruvien installé sur le rooftop. Ou profiter des œuvres d’art éparpillées sur la propriété, tel le Maasaï grandeur nature, en ferraille, à califourchon sur une Harley Davidson suspendue dans le hall. Parce que l’accueil kényan passe surtout par l’envie d’épater et d’amuser constamment les hôtes. ■ L.N. THE SOCIAL HOUSE, 154 James Gichuru Road, Lavington (Kenya), chambres doubles à partir de 170 $ la nuit. thesocialhouse.ke

REGARDS

VIBRATIONS À DAKAR

MALIKA SLAOUI est une éditrice de talent et qui a de la suite dans les idées. Installée à Casablanca, son entreprise, Malika Éditions, créée en 1998, s’est spécialisée dans le beau livre d’art, le patrimoine historique et artistique du Maroc. Avec près d’une centaine de titres en catalogue, dont certains en coédition avec de grandes maisons françaises, comme Actes Sud, Gallimard, ou avec l’Imprimerie nationale. Plus récemment, Malika Slaoui s’est lancée dans une collection dédiée à la scène contemporaine culturelle africaine. Celle liée aux grandes villes, à l’énergie urbaine. C’est le concept de « Nid d’artistes ». Après Casablanca en 2018, Dakar vient de sortir sous la direction et l’écriture d’Aisha Dème, militante, activiste et entrepreneure culturelle. Le livre offre un voyage dense et émotionnel dans la capitale sénégalaise, une échappée lumineuse, à la rencontre de plusieurs dizaines d’artistes et d’auteurs : Youssou Ndour, Omar Victor Diop, Baba Maal, Soly Cissé, Alain Gomis, Germaine Acogny, et bien d’autres… Entre les textes, les images, la mise en scène des œuvres, le dialogue est permanent, comme pour nous faire partager la vibration et les ambivalences de la ville. Parmi les prochaines étapes prévues de la collection « Nid d’artistes », une descente un peu plus au sud, à Abidjan, la Perle des lagunes. On s’impatiente… ■ Zyad Limam AISHA DÈME, Dakar, nid d’artistes, Malika Éditions, 368 pages, 45 €.

Un hommage aux ARTISTES de la capitale sénégalaise.

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP (Canada-France),de

Marya Zarif et André Kadi. Avec les voix de Rahaf Ataya, Elsa Mardirossian, Raïa Haidar. En salles.

ANIMATION LA PETITE FILLE ET L’EXIL

La POÉSIECONTRE LA GUERRE : un dessin animé tout public et joyeux malgré la tragédie…

UNE FILLETTE DE 6 ANS, à la coiffure brune imposante, va bientôt devoir quitter Alep, en Syrie, où elle vit une enfance harmonieuse, malgré le décès de sa maman. Dans sa main, des graines de nigelle qui vont aider sa famille sur le chemin de l’exil… Réaliste tout en étant poétique (comme cette scène au clair de lune où s’ouvrent les pistaches dans les arbres), graphiquement superbe, ce film d’animation est à la fois délicieux et tragique. L’originalité et la simplicité du trait accompagnent un parcours semé d’embûche pour cette famille et ses voisins qui fuient les bombes. Les voix des personnages sont assurées par des comédiens exilés au Québec, dont le français mâtiné d’accent moyen-oriental alterne avec de l’arabe, pas

EXPOSITION

toujours traduit, ce qui ajoute à l’authenticité du récit mais aussi à sa magie : un arabe levantin complété par des mélodies échappées de l’oud et des flûtes de la bande-son, et aux effluves qu’on devine des épices et des gâteaux de semoule. La coréalisatrice, « née en Syrie dans une famille chrétienne cosmopolite trilingue qui voyageait beaucoup », comme elle le dit elle-même, a choisi d’appeler son héroïne Dounia, c’est-à-dire « le monde », « la vie terrestre » en arabe. Et de l’entourer de femmes au caractère bien trempé et d’hommes bienveillants, qui résistent comme ils peuvent à la guerre. Il se dégage de ce conte chaleureux, rondement mené, une musicalité et une harmonie inattendue pour un tel sujet. Un enchantement. ■ J.-M.C.

INSOLITE IMMORTALITÉ

Un parcours à la croisée du divin, de l’éthique et du scientifique. RÉSURRECTION, réincarnation, postérité… Évoquer les momies plonge dans une double fascination, celle de la mort et celle de la préservation des corps. La question de l’éternité y est centrale, à la fois métaphysique et matérielle. C’est ce rapport au temps et à la mort que propose d’explorer le muséum d’histoire naturelle de Toulouse, deuxième plus grand de France, après celui de Paris. Si l’année passée a été marquée par le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion et le centenaire de la découverte du tombeau de Toutânkhamon, cette exposition choisit de mettre en lumière le processus de momification, qu’il soit artificiel ou ait été naturellement induit par des actions physico-chimiques ou climatiques. Loin de concerner essentiellement les pratiques des Égyptiens de l’Antiquité, ce thème fait écho aux croyances en un au-delà, aux rituels symboliques, sociétaux ou religieux dans de nombreuses cultures et civilisations. Plus encore, il invite à se poser la question des avatars actuels ou à venir, de la cryogénisation, et autres procédés d’immortalisation. Captivant. ■ C.F.

« MOMIES : CORPS PRÉSERVÉS, CORPS ÉTERNELS », Muséum de Toulouse, Toulouse (France), jusqu’au 2 juillet. museum.toulouse.fr DR

PORTRAIT

ANNABELLE LENGRONNE ENTRE PETIT ET GRAND ÉCRAN

C’est l’une des ACTRICES FRANCOPHONES les plus enthousiasmantes. Dans le superbe Un petit frère, de Léonor Séraille, elle s’affirme dans un jeu tout en nuances.

« JE SUIS UNE INTERPRÈTE encore et toujours en train de découvrir des choses à jouer », nous confie Annabelle Lengronne, avant de préciser : « Vivre quelques mois dans la peau de quelqu’un d’autre, c’est un bel exutoire… » On la croit volontiers au vu de la multitude de rôles dans lesquels elle s’est investie depuis ses débuts sur grand écran, au début des années 2010. Élevée en Martinique, elle s’est lancée dans le théâtre pour conjurer le trauma d’un harcèlement scolaire. La suite, elle s’est (joliment) faite dans des séries et téléfilms, ainsi que chez les cinéastes Denis Thybaud, Cédric Kahn, Audrey Dana, Julien Rambaldi et, aujourd’hui, Léonor Séraille. Dans Un petit frère, qui lui a déjà valu le prix d’interprétation féminin aux Arcs Film Festival, l’actrice incarne Rose sur deux décennies. On voit cette dernière débarquer à Paris avec ses deux fils cadets et essayer de se construire une nouvelle vie, tant professionnelle que sentimentale. Mais la précarité la guette sans cesse… Pour investir ce rôle, Annabelle est allée fouiller dans son propre vécu : elle est née à Paris d’une femme sénégalaise avant d’être adoptée. « Ce qui est arrivé à Rose, c’est peut-être la vie que ma mère biologique aurait eue en restant en France, commente-t-elle. Mon personnage s’adapte et avance. Rose sait d’où elle vient, et son africanité se trouve dans son rapport au temps. » Il y a quelques saisons, la comédienne est allée pour la première fois au Sénégal, qu’elle a trouvé « d’une beauté majestueuse ». Cette élégance, elle en a sans aucun doute hérité… ■ S.R.

UN PETIT FRÈRE (France), de Léonor Séraille. Avec Annabelle Lengronne, Stéphane Bak, Kenzo Sambin. En salles.

AFRO-JAZZ

JULIA SARR Wolof soul

Pour son TROISIÈME ALBUM, la Sénégalaise cultive toujours un jardin d’une grande beauté tant SÉMANTIQUE QUE MÉLODIQUE, tout en explorant des thématiques cruciales.

ON VOUS PRÉVIENT : la proposition musicale est aussi belle que la pochette à l’aquarelle… Native de Dakar, d’origines toucouleur et peule, Julia Sarr a débuté comme choriste mezzo-soprano de Fela Kuti, avant d’accompagner les plus grands (Youssou N’Dour, qui intervient d’ailleurs sur ce nouveau disque, Mano Solo, Alpha Blondy, Jean-Jacques Goldman), tout en construisant un corpus solo d’une grande élégance. Sur Njaboot, son chant en wolof ressuscite les contes griots en variant les tempos et les récits, autour de la foi, de l’enfance ou encore du mariage forcé. Le tout sur une trame sonore jazz, épurée, accompagnée du piano de Fred Soul, avec lequel la chanteuse a composé cet album, qui est sans doute le plus accompli à ce jour. ■ S.R.

JULIA SARR, Njaboot, Barkhane.

FESTIVAL DU LIVRE AFRICAIN DE MARRAKECH, Centre Les Étoiles de Jemaâ El Fna, Marrakech (Maroc), du 9 au 12 février.

CÉLÉBRER TOUTES LES ÉCRITURES

Le Festival du livre africain de Marrakechest le nouveau RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE des lettres du continent.

POUR SA PREMIÈRE ÉDITION, baptisée « L’Afrique en toutes lettres », cet événement ambitieux entend vivifier les liens et les échanges entre les littératures des pays africains comme des diasporas, et démocratiser l’accès à la culture. Créé par l’écrivain et plasticien Mahi Binebine et l’association WE ART AFRICA//NS, il rassemblera autrices et auteurs, notamment Sami Tchak, Djaïli Amadou Amal, Achille Mbembe, Yasmine Chami, J.M.G. Le Clézio, Lilian Thuram, Abdourahman Waberi ou encore Ken Bugul. Pendant quatre jours, le centre culturel Les Étoiles de Jemaâ El Fna sera un vrai carrefour de rencontres, un forum d’intelligence collective et de partage d’idées, pour valoriser les différents héritages, la pluralité des écritures, débattre sur l’industrie du livre, penser l’Afrique et le monde de demain… Cafés littéraires, palabres, grands entretiens, nocturnes – rythmés par d’autres disciplines, comme la musique, la gastronomie, l’art équestre – ponctueront cette fête des imaginaires. Sans oublier les activités pédagogiques auprès de la jeunesse. ■ Astrid Krivian

JOSÉ EDUARDO AGUALUSA CRÉATURES ET CRÉATEURS

SEPT JOURS. Comme la création du monde. Six pour œuvrer. Un pour se reposer. Le nouveau roman de l’auteur de La Reine Ginga : Et comment les Africains ont inventé le monde et de La Société des rêveurs involontaires se déroule tout le long d’une semaine, où chaque jour rythme une parenthèse étrange. Car sur l’île de Mozambique, à l’entrée de la baie de Mossuril, dans l’océan Indien, où des écrivains sont réunis pour un festival littéraire, rien ne se passe comme prévu. Les voilà coupés du monde, sur un bout de terre enveloppé de brouillard. Sans connexion. Ni à Internet, ni au continent. « C’est ainsi que tout commence : un énorme éclair déchire la nuit, l’île se détache du monde. Un temps s’achève, un autre commence. » Confinés sur ce récif corallien calcaire au passé glorieux, l’un des principaux comptoirs commerciaux entre l’Afrique et l’Orient, découvert en 1498 par l’explorateur portugais Vasco de Gama, les auteurs vivent alors l’impensable : les personnages de leurs œuvres

se mêlent à eux et leur demandent des comptes. La confrontation devient alors le théâtre d’échanges singuliers et palpitants sur la littérature, l’écriture, la légitimité, le processus créatif. « Je suis bien plus nue dans mes livres que lorsque je me déshabille », ou « – Vous écrivez ? – Parfois. Quand j’oublie qui je suis », ou bien encore « Je crois, moi, que j’écris pour essayer de pardonner » : chacun s’interroge sur ce qui sous-tend sa vocation. Mais la fin du monde est-elle proche sur cette île située sur la trajectoire de nombreux cyclones ? Ou bien quelque chose est-il en train d’advenir, à l’aune d’une des protagonistes de ce récit à la fois original et profond, une jeune femme sur le point d’accoucher ? José Eduardo Agualusa, qui revendique sa filiation littéraire avec des auteurs latino-américains tels que Jorge Amado, Jorge Luis Borges ou encore Gabriel Garcia Márquez, n’a pas fini de nous surprendre. Inspiré par sa propre vie, l’écrivain angolais distille excentricité, onirisme et pragmatisme dans un microcosme fortuit, encerclé par la mer. Entre ciel et terre. ■ C.F.

Un entre-deux-mondes insolite, par L’UN DES PILIERS de la littérature angolaise.

RYTHMES SEUN KUTI & BLACK THOUGHT AFROBEAT VS HIP-HOP

Le Nigérian invite l’une des valeurs sûres du rap américainà REVISITER trois de ses morceaux.

ALORS QUE L’EXPOSITION consacrée au grand Fela Kuti bat toujours son plein à la Philharmonie de Paris, son fils Seun réinvente trois morceaux de son album Black Times aux côtés du fabuleux MC des Roots, Black Thought – qui a brillé en 2022 avec une autre collaboration, Danger Mouse sur l’excellent album Cheat Codes. En résultent ces « rêves africains », du nom de l’un des titres, partagés entre rap, jazz et, bon sang ne saurait mentir, bien sûr afrobeat. Coup de cœur pour le sémillant « Bad Man Lighter », qui fait danser tout en restant conscient du chaos ambiant, et « Kuku Kee Me », sur lequel les deux artistes appellent le peuple à prendre le pouvoir. L’EP, en tout cas, est taillé pour ! ■ S.R. SEUN KUTI & BLACK THOUGHT, African Dreams, Skebo LLC.

POLICIER

Page turner

Colson Whitehead obtiendrat-il un troisième prix Pulitzer pour ce nouveau roman ?

POURQUOI PAS… En effet, celui-ci renoue avec la grande littérature afro-policière de Chester Himes, vivifiante, parfois absurde, souvent ironique, et franchement prenante. On y suit les mésaventures d’un respectable vendeur new-yorkais de meubles et d’électroménager, Ray Carney. Il n’a rien à se reprocher et veille sur sa famille… Jusqu’au jour où son cousin, Freddie, une mauvaise fréquentation toute désignée, lui propose de participer au casse de l’hôtel

HYBRIDE

Secrets de fabrication

Une plongée passionnante dans les carnets intimes de Orhan Pamuk.

L’OUVRAGE s’ouvre sur des montagnes qui dégringolent dans l’océan, sur des mots qui pleuvent du ciel. Un à un. Nous voici dans les labyrinthes de la pensée d’un créateur. À la fois écrivain et dessinateur. « Entre 7 et 22 ans, j’ai cru que je serais peintre. Puis, le peintre en moi est mort, et j’ai commencé à écrire des romans », confie l’auteur du Livre noir. Pourtant, en 2008, il ressort d’un marchand de couleurs avec crayons, gouaches et pinceaux. Dès lors, ses carnets de notes se couvrent de dessins. Son écriture, à la

COLSON WHITEHEAD, Harlem Shuffle, Albin Michel, 420 pages, 22,90 €.

Teresa, si fréquenté par les stars noires qu’on l’appelle le Waldorf. Bien entendu, rien ne va se passer comme prévu, et Ray va malgré lui goûter au goût doux-amer des magouilles… Avec sa galerie de personnages aux surnoms truculents et ses moult rebondissements, Harlem Shuffle prouve que Whitehead, tout en questionnant l’identité noire, est l’un des plus grands écrivains américains de sa génération. ■ S.R.

fois énigmatique et poétique, devenant, à son tour, un paysage de lettres, de courbes, de cheminements de la pensée. C’est une chance de pouvoir se promener dans les calepins d’un conteur engagé, observateur du monde qui l’entoure et cartographe de l’intime. Toujours à la croisée des mondes. De son Istanbul natal aux territoires rêvés. ■ C.F.

LE LYNCHAGE DU JEUNE EMMETT

En 1955, un adolescent noir est battu à mort dans le Sud

ségrégationniste sur la base de fausses accusations. Un épisode

FONDATEUR MAIS MÉCONNU de l’histoire des Afro-Américains.

LORSQUE LE PRÉSIDENT Joe Biden signe en mars 2022 une loi interdisant – enfin ! – tout acte de lynchage au niveau fédéral, le texte porte le nom d’Emmett Till, et beaucoup découvrent alors une histoire vieille de soixante-sept ans, aujourd’hui mise en images par la réalisatrice nigériano-américaine Chinonye Chukwu. En 1955, un jeune garçon noir de 14 ans en vacances chez ses cousins du Mississippi, regarde un peu trop longtemps une épicière blanche, qu’il voit comme une star de cinéma : se sentant « salie », elle l’accuse de l’avoir violée, et pour la venger, son mari et deux autres hommes torturent à mort l’adolescent. La mère d’Emmett, qui élevait seule son fils unique

à Chicago, loin de la ségrégation contre les Noirs, va alors sortir de sa réserve naturelle le jour des obsèques. Et demande que soit exposé le corps atrocement tuméfié de son fils à la vue du public et des photographes. Un acte fondateur, précédant Rosa Parks et Martin Luther King. Dans le film, la violence du drame et l’attitude des Blancs sont laissées volontairement à distance, pour mieux mettre en valeur le courage de cette mère de famille, dont les pressentiments sont néanmoins un peu trop appuyés. Académique, mais édifiant. ■ J.-M.C. EMMETT TILL (États-Unis),de Chinonye Chukwu. Avec Danielle Deadwyler, Jalyn Hall, Whoopi Goldberg. En salles.

RIAD SATTOUF, L’Arabe du futur 6 : Une jeunesse au MoyenOrient (1994-2011), Allary Éditions, 184 pages, 24,90 €.

UN MONDE EN MARCHE

Les aventures de Riad, de Gisèle et d’Aya… Trois bandes dessinées pour évoquer L’ENGAGEMENT ET LA DIVERSITÉ.

• LA SAGA AUTOBIOGRAPHIQUE de Riad Sattouf, L’Arabe du futur (plus de 3 millions d’exemplaires, traduits en 23 langues), se termine avec un 6e tome poignant. Dans ce dernier opus, l’action se déroule entre 1994 et 2011, jusqu’au Printemps arabe et au début de la guerre civile en Syrie. Après son histoire familiale douloureuse, de la rencontre entre son père, syrien, et sa mère, française, à son enfance passée entre la Libye, la Syrie et la France, l’auteur – l’un des rares à avoir remporté à deux reprises le Fauve d’or du meilleur album au festival d’Angoulême – nous invite cette fois-ci à plonger dans son intimité, de ses séances de psy à ses relations complexes avec son père : en tuant la figure paternelle, il finit par se libérer. Le goût de l’histoire vraie et son style faussement naïf, soutenu par un usage subtil et économe de la couleur, lui valent à juste titre un succès mondial.

• C’est en Tunisie, à la Goulette, que Gisèle Halimi voit le jour. D’un père berbère et d’une mère juive, elle naît sous le nom de Zeiza Gisèle Elise Taïeb. Très tôt confrontée au racisme et aux inégalités, la future militante

DANIELE MASSE ET SYLVAIN DORANGE, Gisèle Halimi : Une jeunesse tunisienne, Delcourt, 136 pages, 17,95 €.

MARGUERITE ABOUET ET CLÉMENT OUBRERIE, Aya de Yopougon 7, Gallimard, 128 pages, 18 €.

féministe, avocate, femmes de lettres et personnalité politique comprend que seules les études la sauveront d’un destin tout tracé. Dès lors, elle ne cesse d’être guidée par les droits des peuples et les libertés fondamentales. Gisèle Halimi : Une jeunesse tunisienne est le récit de sa résistance face aux diktats tant familiaux que politiques et de l’éclosion de ses engagements futurs. Porté par le « Ne vous résignez jamais » d’une combattante d’exception.

• Dix ans qu’on attendait ce 7e tome d’Aya de Yopougon. Traduites en 15 langues et adaptées en film d’animation en 2013, les aventures d’Aya, Bintou et Adjoua convoquent vitalité, amitié et sujets brûlants d’actualité. Nous sommes en 1981, période de fort développement économique en Côte d’Ivoire. Mais les problèmes vont bon train. Injustice sociale, sexisme et inégalités demandent aux personnages une bonne dose de détermination et de résilience. Les voilà en marche, engagés dans la lutte pour les droits des étudiants de l’université de Cocody et la défense des sans-papiers et des homosexuels. Un album empreint d’invention verbale et de situations cocasses. ■ C.F.

HAMZA, ROI DU RAP

L’artiste belge d’origine marocaine dévoile ses failles et ses espoirs dans son NOUVEL ALBUM.

LORSQU’ON appelle son album Sincèrement, Hamza, c’est qu’on ne compte pas faire appel à des faux-semblants. Et en effet, le rappeur belge a le don de partager ses états d’âme, sans pathos, ce qu’on entend dans « Ma réalité », « Plus jamais la même » ou encore « Tsunami », qui sont instantanément mémorables. Parmi ses influences, les sonorités synthétiques de Drake. Ainsi, le rap est autotuné, habité, aussi bien mélancolique que dansant, comme en témoigne « Nocif », porté par un sample de « Lady » du groupe Modjo ! « Je fonctionne au feeling. Quand j’ai envie de faire la fête, ça vient, quand j’ai envie de vivre mes émotions plus mélancoliques, pareil », commente celui qui affirme qu’il faut garder son âme d’enfant. Il avait pour mission d’être entièrement sincère avec lui-même comme avec son public : « Cet album, c’est juste moi, que je parle d’amour, m’amuse ou traite des relations humaines. À une époque, j’avais beaucoup plus de personnes autour de moi, mais j’ai réduit le cercle. On peut vite se faire dévorer par des gens qui sont motivés par des mauvaises raisons. Si je vois que la relation n’est pas authentique, c’est terminé. » En bonus : un duo avec le rappeur américain Offset, du trio Migos. « C’était une expérience

galvanisante de travailler avec lui en studio. » S’il fait désormais partie des figures les plus populaires du rap francophone actuel, Hamza a encore des rêves à réaliser. Comme se produire au Maroc : « Depuis qu’il y a des plates-formes dans la plupart des pays africains, je sens que plus de gens m’écoutent. Et ça me fait plaisir car je rêve de rencontrer mon public marocain, d’aller jouer dans ce magnifique pays. Et même partout en Afrique. Le marché musical est en train de devenir très important, à bien des égards. » D’ailleurs, loin de n’écouter que du hip-hop, il aime la pop américaine des années 1980 autant que les productions nigérianes et l’afrobeat : « C’est par curiosité que je pars à la découverte de ce qui se fait… La musique, je ne cesse de l’explorer, c’est un besoin vital. » ■ S.R. HAMZA, Sincèrement, Hamza, Trez Records.

UKANDANZ Crush éthiopien

Dans ce BOUILLONNANT Kemeken, le groupe explore avec force cuivres jazzy et rock progressif.

IL ÉTAIT UNE FOIS quatre jazzmen français amoureux de la musique éthiopienne, qu’ils mêlaient de plus en plus à leurs aventures sonores, jusqu’à vivre une sorte d’épiphanie en partageant, en 2010, la scène du Festival international des musiques éthiopiennes avec le chanteur Asnake Guebreyes. C’est le coup de foudre musical. Et il dure ! Aujourd’hui, Ukandanz livre un superbe Kemekem cuivré, électrique, rythmique, et parfois même psychédélique, comme sur le morceau-titre. Le timbre de Guebreyes habite des mélopées d’obédience folklorique ou prog rock, qui nous emmènent bien loin d’un quotidien morose, réconciliant les cœurs comme les continents. ■ S.R.

UKANDANZ, Kemekem, Compagnie 4000/InOuïe.

COUP DE PROJECTEUR LE BÉNIN S’INVITE AU MAROC

Une SCÈNE ARTISTIQUE contemporaine en pleine mutation.

PEINTURE, SCULPTURE, installation, vidéo, art numérique, dessin… À Rabat, les œuvres de 34 artistes, majeurs et émergents, du Bénin et de ses diasporas, célèbrent la vitalité et la vivacité de l’art contemporain de l’ancien Royaume du Dahomey. Cette présentation fait suite à l’exposition organisée l’année dernière au palais de la Marina, à Cotonou, qui mettait, de façon simultanée, un coup de projecteur sur les 26 trésors royaux restitués par le musée du quai Branly. Si les thèmes abordés ici mêlent visible et invisible, mythes et légendes, introspection, quête identitaire et problématiques contemporaines, le voyage se fait multiple, alliant passé et présent, individualité et universalisme. Engagée dans la valorisation de sa création contemporaine, la République du Bénin compte ainsi non seulement faire découvrir sa scène artistique par-delà ses frontières, mais aussi doter son territoire de quatre nouveaux musées d’importance internationale. Notamment le Musée de l’épopée des amazones et des rois du Danxomè (MEARD), à Abomey, et le Musée d’art contemporain de Cotonou (MACC). À suivre. ■ C.F.

« ART DU BÉNIN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI : DE LA RESTITUTION À LA RÉVÉLATION (VOLET CONTEMPORAIN) », Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, Rabat (Maroc), jusqu’au 15 mai. expoartbenin.bj

BEAU LIVRE UN ART ANCESTRAL ET MULTIPLE

Cet ouvrage précieux rend HOMMAGE AUX TISSUS du continent sous toutes leurs facettes.

DÉDIÉ AUX ARTS TEXTILES AFRICAINS, ce beau livre nous est proposé par deux chercheurs et une conservatrice. Relié sous étui et habillé de toile imprimée, ce précieux ouvrage plonge le lecteur dans un panorama de créations éblouissantes, provenant du Cap Vert, du Ghana, du Cameroun, du Mali ou encore de Madagascar. Comme le rappelle la collectionneuse de textiles MabatNgoup Ly Dumas dans la préface, la plupart des tissus présents dans ces pages ne sont plus produits, mais nombre de techniques dont ils sont nés perdurent, s’adaptent et continuent d’inspirer artisans et artistes à travers le monde. Ainsi, au fil des 200 notices et 400 images, on découvre des pièces uniques conservées par les plus importants musées du monde. Indissolublement lié à la culture, l’histoire et la vie des artisans, l’art du tissage témoigne, dans sa variété, de la richesse et de l’inventivité qui imprègnent le continent. ■ L.N.

DUNCAN CLARKE, VANESSA DRAKE

MORAGA ET SARAH FEE , Textiles africains, Citadelles & Mazenod, 448 pages, 165 €.

ÉLECTRO

COUP TRIPLE

Le nouvel opus d’ACID

ARAB confirme son propos fédérateur et dansant.

DEPUIS LEUR ALBUM RÉVÉLATION Musique de France en 2016, Pierre-Yves Casanova, Nicolas Borne, Hervé Carvalho, Guido Minisky et Kenzi Bourras n’ont pas chômé, publiant des compilations et créant leur propre label. Leur volonté de réinventer la musique traditionnelle arabe avec force boîtes à rythmes et synthétiseurs n’a pas faibli, comme l’atteste ce très réussi Trois, qui s’ouvre sur le superbe « Leila », partagé avec Sofiane Saidi. Il n’est pas seul à intervenir : ici, on entend Wael Alkak, Cem Yildiz, Ghizlane Melih, Khnafer Lazhar, Fella Soltana, Cheb Halim et, surtout, le regretté Rachid Taha. Né d’une improvisation nocturne sur un morceau techno, « Rachid Trip » rappelle toute l’intensité et l’authenticité de la rock’n’roll attitude du musicien algérien. ■ S.R. ACID ARAB, Trois, Crammed Discs/L’Autre Distribution/Pias. En tournée mondiale.

AWA MEITÉ, « STYLISTE PEINTRE »

« DALI », signifiant « fait main » en bambara, est le nom de la dernière collection d’Awa Meité, l’une des plus talentueuses designeuses maliennes. Ses créations, entre le boubou et l’habit moderne, sont pensées pour les hommes et les femmes qui aiment se sentir à l’aise au quotidien, tout en osant des tenues visuellement percutantes et de haute qualité. Véritable « styliste peintre », elle travaille ses silhouettes en coton et fibres naturelles comme des toiles. L’agencement des couleurs, la superposition des palettes et des matières, créent des reliefs et des motifs qui rappellent la nature – l’une de ses sources d’inspiration – et donnent du mouvement aux pièces. Pour cette collection, elle a notamment employé des chutes de fils pour créer des franges ou décorer les magnifiques plastrons en cuir touareg, et a joué avec les tonalités fluo, comme le rose ou le bleu clair, étonnante variation d’indigo. Le recours à des formes amples et souples et à de simples encolures bateau ou danseuse, au lieu de cols plus ou moins

ornementaux, est dicté par la portabilité des vêtements, qui n’ont ni boutons ni zips (ou presque). Chaque pièce est unique. Parce que, pour celle qui promeut depuis plus de vingt ans une mode durable, centrée sur les savoirs séculaires des communautés, la fabrication artisanale n’est pas une valeur ajoutée. Le tissage, le filage et la couture à la main sont au cœur même d’un métier qui a un impact socio-économique réel dans la région Bambara. Pendant sa carrière, qui l’a amenée à innover dans les compositions et les motifs tout en gardant une identité artistique reconnaissable, elle a toujours travaillé en étroite collaboration avec les différents artisans, qu’elle aime faire interagir les uns avec les autres. Au sein du centre de formation des métiers à tisser de Koulikoro, qu’elle a créé, comme dans son atelier, le partage de l’espace stimule la créativité et nourrit les liens sociaux, donnant vie à des pièces qui possèdent toujours une touche extraordinaire. ■ L.N.

La designeuse s’amuse avec les couleurs flashy et propose des tenues durables valorisant le FAIT-MAIN MALIEN.

DESIGN MOYO BY BIBI PLEIN LES YEUX

SI ELLE LE POUVAIT, elle couvrirait de perles colorées le monde. Pour l’instant, et depuis la naissance de Moyo By BiBi en 2016, Bibi Ahmed se contente (et c’est déjà beaucoup !) de décorer des accessoires de caractère dans son atelier au Kenya, avec une quinzaine d’artisanes. Manchettes, corsets, tours de cou, gants, couvre-chefs ou pochettes, tous sont soigneusement parés à la main de perles aux couleurs chatoyantes. Même si elle a évolué vers un style un peu plus classique pour ses dernières collections, déclinées en noir et or. Chaque pièce arbore des formes complexes ou des motifs étonnants.

La designeuse les imagine avec humour, inspirée par ce qui l’entoure, comme les craquelures des maisons en boue d’un village kényan ou un certain style british… Née à Mombasa et arrivée outre-Manche à 12 ans, elle garde les deux cultures dans son cœur (« moyo » en swahili), et ce mélange alimente depuis toujours sa créativité. L’idée de lancer son label lui est venue lors de l’enterrement de sa grand-mère adorée, au Kenya, en voyant les sandales à perles massaïs de sa tante. Aujourd’hui, ses créations se vendent partout dans le monde, et Bibi, qui n’est pas près de s’arrêter, envisage déjà de nouvelles collabs avec des stylistes africains. ■ L.N. moyobybibi.com

Avec ses créations vives et perlées par des ARTISANES KÉNYANES, la marque a su séduire fashionistas et Afropolitains.

SPOTS

PLACE AUX CHEFFES MAROCAINES

EN NOVEMBRE DERNIER, une nouvelle adresse a vu le jour dans le quartier marrakchi de Guéliz. Le Sahbi Sahbi, « âmes sœurs » en darija, met à l’honneur tant les cheffes que la cuisine marocaine. Tenu exclusivement par des femmes, le lieu a été dessiné comme un espace chaleureux et convivial, où le paradigme d’une tradition culinaire secrète, qui se transmet de mère en fille, est renversé. La cuisine ouverte devient l’épicentre du restaurant, et on assiste au ballet des cheffes, pendant qu’elles concoctent et racontent les plats traditionnels. À la carte : tagines, pastillas, et l’immanquable couscous (proposé tous les vendredis midi en trois versions différentes, comme celle au maïs). La déco artisanale participe à l’univers intimiste, jouant avec la lumière, les matériaux et les tonalités naturelles. sahbisahbi.com

L’emmenant du Maroc à la Suisse, la vie de la talentueuse Zizi Hattab l’a poussée à créer le premier restaurant suisse étoilé 100 % végan, Kle, où elle conçoit des plats sans oublier la tradition gastronomique de son pays d’origine. Le nom

du lieu fait référence au « sauerklee » (le terme allemand pour l’oxalis), une plante consommée depuis des millénaires. Dans ce petit restaurant de quartier plein de charme, on sert des menus dégustation qui changent suivant les saisons et mélangent les saveurs. Cet hiver est proposé du céleri-rave légèrement caramélisé, servi avec une version maison de la sauce mexicaine aguachile. Ou un baba au sirop de rhum avec mousse au chocolat, épices chai, amandes caramélisées et gianduja. restaurantkle.com ■ L.N.

Qu’elles renouvellent la tradition culinaire à MARRAKECH ou ouvrent un restaurant végan étoilé à ZURICH, elles sont à suivre de près.Le Kle propose des plats où règnent les légumes.

Tiskmoudine, ou le « tourisme régénératif »

EST-CE QUE LA RÉNOVATION raisonnée

d’un ksar (ancien village fortifié), en lisière du désert et en dehors des tracés touristiques, peut engendrer la régénération de toute une communauté ? C’est en tout cas avec cet objectif sur le long terme que Thierry Teyssier, déjà derrière le luxueux Dar Ahlam et l’hôtel itinérant 700 000 heures, a investi Tiskmoudine, dans le Sud marocain. Son idée est d’en faire un modèle de « tourisme régénératif », réplicable ailleurs en Afrique. Au départ, l’organisation

Global Heritage Fund (GHF) a rénové un ancien grenier collectif avec l’aide d’une association locale. Mais les villageois ont ensuite souhaité valoriser le minutieux travail de l’architecte Salima Naji, adepte de la restauration par des techniques vernaculaires. Sur commande de Teyssier et du GHF, elle a donc poursuivi la rénovation d’une dizaine de maisons, y compris le four à pain et les locaux destinés à la nouvelle coopérative de tisserandes, afin d’accueillir des voyageurs (six au maximum). Tout a été pensé

pour minimiser l’empreinte humaine et laisser la parole à l’histoire : ici, pas de tuyauteries pour l’eau courante ni de câbles électriques, mais des porteurs d’eau et des maîtres des lanternes. Même le chauffage, à bois, est réversible. Une part des recettes touristiques sont réinvesties dans le village, et les services sont fournis par les habitants. Un véritable cercle vertueux qui devrait permettre de développer d’autres projets et de relancer une économie qui s’étend au-delà du tourisme. ■ L.N.

Dans le sud du Maroc, la rénovation d’un KSAR RECONVERTI EN AUBERGE a permis de relancer l’économie de manière profonde.

Shaïn Boumédine

PARMI LES DOUÉS DE SA GÉNÉRATION,

le comédien, révélé dans Mektoub, my Love, d’Abdellatif Kechiche, est ce mois-ci à l’affiche de Pour la France, qui dépeint un lien fraternel complexe, évoquant le déracinement, l’assimilation. par Astrid Krivian

C’est l’histoire d’Aïssa, un jeune homme ayant fui la guerre civile des années 1990 en Algérie, avec sa mère (Lubna Azabal) et son frère, Ismaël (Karim Leklou). Rêvant de devenir officier de l’armée française, il intègre la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr. Lors d’un bizutage, il perd la vie, à 23 ans. Ismaël va alors batailler pour connaître la vérité et obtenir des funérailles dignes de son engagement, faisant ainsi ressurgir le passé. Dans ce film fort, poignant, Shaïn Boumédine offre un jeu plein de densité, de présence, et compose un protagoniste tout en nuances, explorant ses failles, entre intériorité et révolte viscérale. L’acteur de 26 ans partage avec lui ce désir de servir les autres, puisqu’il souhaite intégrer les pompiers volontaires. Né à Montpellier d’une mère d’origine marocaine et d’un père d’origine algérienne, le jeune homme pratique très tôt le football ; il aspire d’abord à une carrière de sportif professionnel, puis d’architecte, à la suite d’une blessure. Jusqu’à sa rencontre avec le 7e art. Adolescent, il accompagne un ami à une audition pour la télévision, et laisse ses coordonnées. Deux ans plus tard, la directrice de casting de Mektoub, my Love : Canto uno, d’Abdellatif Kechiche, le contacte. Le réalisateur franco-tunisien lui propose le premier rôle masculin, Amin, un passionné d’écriture et de photographie. Solaire, sensuel, le film suit la circulation du désir au sein d’une bande d’adolescents le temps d’un été à Sète. Shaïn abandonne alors ses études en travaux publics et fait ses gammes sous la houlette d’un cinéaste exigeant, très attentif aux détails, qui demande un engagement total à ses comédiens. « Intense, constant et précis, le travail avec Abdellatif a été mon école. Il m’a appris à décortiquer le personnage jusque dans ses moindres recoins. C’était une composition très délicate, sur le fil, qui jouait sur les silences : il fallait exprimer beaucoup de sentiments, d’idées, avec très peu de mots. » Il enchaîne les suites de ce premier volet, Intermezzo et Canto due (dont la sortie en salles est toujours attendue), ainsi que L’Été nucléaire, de Gaël Lépingle, Placés, de Nessim Chikhaoui, et la série télé Les Sauvages. Cinéphile éclectique, des comédies d’Alain Chabat aux œuvres du maestro Martin Scorsese, admirateur de la « carrière exemplaire » de Tahar Rahim, Shaïn aborde chaque rôle comme un défi. Pour lui, le métier de comédien passe d’abord par l’art de l’observation : « C’est ainsi que l’on peut retranscrire une réalité. Puis, on puise en nous des émotions proches de celles du personnage. » Passer des auditions est loin d’être une partie de plaisir, mais le Montpelliérain le prend avec philosophie : « L’acteur est à la merci du désir des autres : cinéastes, public, directeurs de casting… Il faut l’accepter ! » Passionné de sport, de mode et d’automobile, il rêve de camper un pilote de Formule 1 à l’écran. Attaché à ses racines, il vit toujours sous le soleil du Midi, entre mer et montagne. Et fréquente les mêmes amis depuis la maternelle : « Ils pensent que j’étais nommé pour un Oscar ! »

Un Oscar, pas encore, mais un César du meilleur espoir masculin, un jour peut-être : Shaïn a en effet fait partie des Révélations de l’année – une présélection pour ce César – pour son rôle dans Placés. Et c’était la deuxième fois ■

«L’acteur est à la merci du désir des autres: cinéastes, public, directeurs de casting… Il faut l’accepter!»

Contemporain, en prise avec cette

qui change, ouvert sur le monde d’aujourd’hui, est votre rendez-vous mensuel indispensable.

❏

❏ Chèque bancaire

❏ par virement : CIC Paris Etoiles entreprises

IBAN : FR763006 6109130002026140 277

BIC : CMCIFRPP

ET NOS ANCIENS

Ces derniers jours, l’Hexagone s’enflamme au sujet des retraites. La population est vent debout contre l’allongement des cotisations et le report de 62 à 64 ans de l’âge légal de départ au repos. Vus d’Europe, où la plupart des pays ont déjà repoussé la date fatidique bien plus loin et depuis longtemps, les Français font un peu figure de flemmards. Vus d’Afrique, c’est très différent. On pense, à juste titre, que c’est vraiment un problème de riches. Car le continent connaît une réalité bien différente. Dans la majeure partie des pays, dotés d’une pyramide des âges inversée, le vrai casse-tête du moment, c’est pas les vieux, ce sont les jeunes ! Depuis des décennies, l’espérance de vie très basse des populations a motivé des politiques de départ à la retraite très tôt, autour de 55 ans pour la plupart des fonctionnaires et autres cotiseurs. Au grand dam de ces derniers (l’inverse de chez nous !), car les pensions sont minables et rarement versées en temps et en heure, les caisses étant la plupart du temps exsangues. Moralité, on préfère travailler plus longtemps pour vivre mieux. Les quelques dernières mesures qui ont décalé l’âge de départ à 60 ans ont été applaudies !

Cela dit, elles ne concernent qu’une infime partie de privilégiés, car les économies tournent en général à 80 % dans l’informel, donc les cotisations pour toucher une pension, 80 % des Africains ne savent pas ce que c’est. Partout, l’assurance vieillesse, selon l’adage qui a la vie dure, ce sont les enfants ! Pourtant, au-delà du problème d’agrandir l’assiette des cotisations, les gouvernements devraient commencer à se pencher sérieusement sur le sujet. Car selon les projections les plus sérieuses, et tant mieux, l’espérance de vie progresse. Lentement, mais sûrement. Le nombre de personnes de plus de 60 ans sur le continent est ainsi passé de 12 millions en 1950 à 53 millions en 2005, et devrait atteindre, selon les estimations des Nations unies, 200 millions en 2050. Certains pays, un peu plus visionnaires que d’autres, ont déjà commencé à réformer leurs caisses de retraite pour faire face à l’allongement de la période de versement, comme le Maroc ou la Côte d’Ivoire. Car on peut aussi supposer que le développement du continent passera par la diminution du monde de l’informel et que l’urbanisation changera peu à peu les mentalités dans la gestion des vieux, des veuves et des orphelins par les familles. Bref, un vaste chantier à ciel ouvert pour demain. ■

Le président français Emmanuel Macron et son homologue de Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embalo saluent la foule à Bissau, le 28 juillet 2022.

Le président français Emmanuel Macron et son homologue de Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embalo saluent la foule à Bissau, le 28 juillet 2022.

perspectives

LA FIN DE LA FRANCE EN AFRIQUE ?

Les liens sont anciens, profonds, marqués par une longue histoire commune parfois douloureuse, comme lors de l’époque coloniale. Aujourd’hui, cette relation multiforme est en crise. La France n’est pas exempte de reproche et l’Afrique cherche à construire une nouvelle souveraineté, en opposition à l’Occident dominateur… par Zyad Limam

Ce serait donc le début de la fin d’une longue histoire, d’une relation à la fois douloureuse et privilégiée entre la France et l’Afrique, en particulier l’Afrique francophone. Une relation immémoriale, marquée par la proximité géographique, que l’on peut faire remonter jusqu’à la mort du roi Louis IX, dit Saint Louis, devant les murs de Carthage (en 1270), en passant par les premiers comptoirs à Gorée (1677) ou Grand-Bassam (1893), le discours de De Gaulle à Brazzaville (1944), le temps pervers des colonies, illustré entre autres par le film d’Ousmane Sembene, Camp de Thiaroye (1988), ou, vu du côté « blanc », par le fameux Coup de torchon (1981), de Bertrand Tavernier, avec Philippe Noiret. Et puis les guerres de libération, celle tragique d’Algérie en particulier, et les indépendances, le foccardisme, la Françafrique, les relations privilégiées d’un Omar Bongo ou d’un Félix Houphouët-Boigny, et puis Paris, capitale franco-africaine du monde aussi… Toute une autre époque.

Plus récemment, on se rappelle de Nicolas Sarkozy, évoquant à Dakar avec une condescendance certaine une Afrique qui n’était « pas assez entré[e] dans l’histoire », en juillet 2007. On se rappelle aussi, comme en contrepoids de ce discours, un François Hollande extatique, à Bamako, en février 2013, après que la France a stoppé la descente des djihadistes sur la capitale malienne, soulignant que ce jour-là « était le plus important de sa vie politique »… Ou bien encore le discours « refondateur » d’Emmanuel Macron à Ouagadougou, en novembre 2017. Depuis, de l’eau tumultueuse a coulé sous les ponts : crise des visas avec de nombreux pays, dont ceux du Maghreb, quasirupture des relations diplomatiques avec le Mali, grand froid avec le Burkina Faso, saccage d’enseignes françaises à Dakar en mars 2021, apparition de juntes militaires plus ou moins hostiles, retrait de Barkhane en août 2022, attaques contre l’ambassade de France à Ouagadougou ou l’Institut français de Bobo-Dioulasso en octobre 2022, manifestations plus ou moins récurrentes au Mali, au Burkina, au Niger, en Centrafrique, guérilla sur les réseaux sociaux, défiance massive des jeunes vis-à-vis de l’ancienne « métropole », remontée en puissance de la Russie et de ses « proxys », comme la force Wagner… Tout cela serait le signe d’une profonde rupture, multiforme, économique, sociétal, militaire, humaine entre la France et son Sud naturel.

Celle-ci est vulnérable. Son intervention militaire au Sahel l’a rendue « visible », « exposée ». Les images de soldats patrouillant à Gao, à Kidal ou ailleurs ont laissé des traces, elles réverbèrent avec l’histoire coloniale. Les bavures, assez rares, ont marqué les esprits. La France se retrouve en première ligne face à une opinion en colère, qui paye quotidiennement le prix de la dégradation sécuritaire, de la pauvreté, du mal-développement. Il faut bien qu’il y ait un « responsable ».

L’intervention militaire au Sahel l’a rendue « visible », « exposée ». Des images qui réverbèrent avec le passé colonial.À Niamey, au Niger, des soldats français montent à bord d’un avion pour se déployer au nord-est du Mali, en février 2020.

Pourtant, le bilan des opérations Serval et Barkhane reste à faire, avec plus de nuances. Sur le plan du contre-terrorisme, du « ciblage » d’un certain nombre de leaders djihadistes, elles ont été relativement efficaces. Mais près d’une décennie d’intervention sur le terrain n’aura pas ramené la stabilité et la sécurité intérieure. Les complexités du djihadisme, des situations locales, l’étendue immense des territoires à reconquérir ont rendu la victoire impossible. La France a perdu des hommes aussi, et parfois, elle se dit que ceux-ci sont passés par pertes et profits pour les opinions africaines. Elle s’est investie financièrement, humainement. Et au fond, il y a cette incompréhension sur les buts de guerre. Pour la France, il fallait protéger et sauver Bamako, soutenir les États de la ligne de front, leur donner du temps pour se réorganiser. Mais de puissance de soutien, elle est devenue puissance installée, tributaire des faiblesses et des errances des régimes en place. Elle a été perçue comme étant un acteur à part entière, plus encore un acteur dominant, « néocolonial ». L’échec lui est donc imputable. Pourtant, depuis le départ des forces françaises en août dernier, la situation au Mali s’est dégradée. Tout comme au Burkina, où le gouvernement central ne contrôle plus son territoire.

Il y a forcément un effet de loupe, un miroir déformant, en particulier sur les réseaux sociaux, utilisés à plein régime par les adversaires de Paris, et qui accentuent la portée d’un phénomène touchant avant tout les capitales et une partie des « élites » politiques, qui ont tout intérêt à instrumentaliser son rôle. Un miroir qui surjoue aussi l’importance stratégique réelle de la France, laquelle, après tout, n’est qu’un partenaire parmi d’autres dorénavant, soumis à la concurrence de la Russie évidemment, de la Chine, des États-Unis, du Brésil, de la Turquie, mais également, on le sait moins, de l’Allemagne ou des PaysBas… Des puissances qui ne sont pas toujours irréprochables, loin de là, qui portent leur lot d’erreurs et de politiques africaines « post-impérialistes ». Et qui ne font pourtant pas l’objet d’un procès aussi spectaculaire que celui mené contre Paris. Un miroir qui déforme enfin l’importance de l’Afrique pour la France elle-même. Chez les « Gaulois », la relation au continent n’est pas vraiment un sujet central, malgré l’évidence. Les échanges avec celui-ci (le vrai marqueur du degré d’intérêt) ne représentent que 5 % environ du commerce extérieur du pays (30 milliards d’euros sur un total d’exportations d’un peu plus de 500 milliards)… Pour l’opinion publique, l’Afrique reste encore une terre dangereuse, méconnue, souvent mal représentée par les médias, une terre synonyme de migrations incontrôlées, de violences et d’insécurité. Elle ne fait pas rêver…

Dans cette relation complexe, on ne peut pas non plus exclure l’histoire. La France a été une grande puissance impériale et coloniale. Certains Africains, âgés aujourd’hui, peuvent encore témoigner de cette époque. De la mise au pas, de l’exploitation, du sentiment d’humiliation, de l’effacement de l’histoire préalable, comme si tout ne commençait que sous le drapeau bleu-blanc-rouge. Le débat de fond sur ce siècle,

La session plénière du Nouveau Sommet AfriqueFrance 2021, à Montpellier, le 8 octobre. Les chefs d’État du continent n’ont pas été invités à l’événement.

ou presque, de domination s’ouvre à peine de part et d’autre. Comme celui d’ailleurs de l’esclavage, véritable tabou du « dialogue » entre l’Occident et l’Afrique. En février 2017, le jeune candidat à la présidence Emmanuel Macron avait parlé d’un « crime contre l’humanité » en évoquant la période coloniale. Des propos révolutionnaires, qui avaient déclenché la stupeur et la colère de la droite et de l’extrême droite, parlant d’« une détestation de [l’]histoire [de la France] ». À Paris comme en Afrique, le chemin de la réconciliation des mémoires sera long. Les blessures sont encore vives, comme le montre la relation franco-algérienne ou la question si complexe de la restitution des œuvres d’art.

LES VIEUX RÉFLEXES ONT LA VIE DURE

Dans la mésentente de part et d’autre, il y a aussi les aléas d’une politique africaine de la France toujours marquée par les vicissitudes du court-termisme, les méandres de la realpolitik, les réminiscences des réseaux qui perdurent tant bien que mal, la présence de missi dominici sulfureux. Le « reset » proposé par Emmanuel Macron a dû faire face aux complexités de la réalité. Ici, on dénonce un coup d’État, là, on soutient une succession dynastique et militaire, en déplorant officiellement la perte du père (comme au Tchad). Ici, on s’accommode, ailleurs, on condamne. Ici, on évoque l’intangibilité des droits de l’homme, les principes de démocratie, de transparence, ailleurs, on pratique un certain opportunisme sur la question de respect de la Constitution ou sur les successions… Cherchant l’ouverture, la

France a bien du mal à maintenir le contact avec la jeunesse, la société civile, les militants. Et lorsqu’elle tente de le faire, comme au Nouveau Sommet France-Afrique, à Montpellier, exercice baroque d’autoflagellation, en octobre 2021, elle se met à dos les chefs d’État, exclus du processus, et sans qui pourtant rien ne peut se faire.

Comme le constate un briscard expérimenté de la relation, les réflexes anciens ont la vie dure : « Chez nos élites, jusqu’au sommet, il y a toujours une part, même involontaire, de condescendance, de simplification des sujets, cette idée que l’Afrique est un tout, que sa multitude, sa diversité, ses évolutions nouvelles seraient au fond comme secondaires. Parfois, il semble y avoir une véritable perte de savoir, un déficit d’expérience, de compréhension des sujets, y compris sur les dossiers les plus chauds, comme le Sahel. » Remarque d’une haute personnalité africaine : « À Paris, on n’étudie pas assez les dossiers, on ne se plonge pas dans la réalité, on veut trop souvent faire vite. Mais les choses ne sont pas évidentes, en Afrique comme en France, ou ailleurs. Et puis, c’est vrai aussi que nous sommes attachés aux formes, aux protocoles, aux règles de bienséance, et parfois, nos amis français se comportent de manière un peu trop direct. Ça se sait. Ça descend dans les hiérarchies. C’est vécu comme un manque de respect… »

Le soft power souffre également des problèmes de la France elle-même. La coopération technique est en recul – la disparition de son fameux ministère étant peut-être le symbole le plus parlant –, le budget Afrique de l’Agence française de

L’autoritarisme masque le débat. La souveraineté réelle n’existe que si l’on a les

moyens de cette souveraineté…

développement (AFD) ne représente qu’un peu plus de 5 milliards d’euros par an, la francophonie n’est pas jugée comme un instrument essentiel, le continent ne fait pas rêver les étudiants, ni les banquiers, ni les assureurs-crédits, ni les PME qui se méfient des impayés. Le budget de Bercy a ses limites et ne peut pas répondre à tous les projets. Et l’idée des coentreprises, d’associations avec les acteurs locaux a encore du chemin à faire… Sur le chemin de la grande compétition économique pour l’Afrique, Paris prend du retard.

L’image que renvoie le pays au continent n’est pas toujours engageante. Les obsessions françaises sur l’identité, l’islam,

l’immigration renforcent l’idée d’un racisme systémique. La politique des visas, absurde, restrictive, coûteuse, sous-traitée à des officines privées, touche tout particulièrement les classes les plus francophones, les plus actives, celles qui pourraient incarner justement ce fameux reset de la relation : étudiants, artistes, entrepreneurs, chercheurs… Ces ruptures accentuent l’incompréhension. De toute évidence, il y a une nouvelle Afrique que la France comprend moins bien. Le continent, avec son milliard et plus d’habitants, sa démographie, son urbanisation galopante, sa connexion aux technologies digitales, change progressivement de paradigme. Même s’il reste globalement pauvre, fragile, comme sur un fil, il se veut plus indépendant. Maître de son destin. Comme le soulignait le général Bruno Clement-Bollée (ex-commandant des forces françaises en Côte d’Ivoire et de l’opération Licorne) dans une tribune diffusée par Le Monde, en janvier dernier : « Sur le plan historique, nous sommes tout simplement en train de changer d’époque, passant d’une Afrique dominée à une Afrique souveraine. Cela se déroule sous nos yeux, mais peu le comprennent. »

CHANGEMENT DE PARADIGME

L’Afrique sort donc de la phase coloniale, elle sort de la guerre froide, elle sort des alignements et des tutelles. Elle cherche à régler ses problèmes par elle-même. Comme le dit le président nigérien Mohamed Bazoum : « La télécommande est entre nos mains, pas celles de la France. » C’est un mouvement de fond qui est porté tout particulièrement par une jeunesse nombreuse. Il y a une volonté d’émancipation, d’affirmation, que l’on retrouve un peu partout ailleurs dans les sociétés émergentes, et même dans les minorités ethniques occidentales. Et jusque dans les cultures populaires mainstream, comme le mythe de Wakanda qui évoque un royaume africain puissant et secret.

Cette jeunesse-là n’a pas de lien notable à la France, d’autant plus que celle-ci, on l’a dit, n’envoie pas forcément les bons signaux. Cette jeunesse rêve de décolonisation 2.0. Elle est à l’écoute d’une nouvelle génération d’intellectuels africains, mondialisés, qui prônent une forme d’authenticité, de retour sur soi, de mobilisation de ses propres forces culturelles, artistiques, qui plaident parfois pour une sorte de découplage avec la doxa économique mondiale. Une effervescence des idées particulièrement révélatrice, incarnée par des personnalités comme Felwine Sarr, Achille Mbembe, Léonora Miano, Alain Mabanckou, l’historien Amzat Boukari-Yabara, l’économiste Kako Nubukpo, ou l’écrivaine Djaïli Amadou Amal, et aussi la nouvelle école de littérature nigériane. Des jeunes qui sont également fascinés par les succès planétaires de leurs vedettes, les Wizkid, les Burna Boy, et de leurs diasporas, comme le parcours d’un Trevor Noah ou d’une Aya Nakamura.

Des activistes, tel Kemi Seba, s’expriment via un agenda nettement plus radical, souvent racialiste, en opposition totale, en particulier vis-à-vis de la France, accusée des pires maux dans une exagération dangereuse et décomplexée, en

instrumentalisant un panafricanisme fantasmé, en peuplant les réseaux sociaux et les plateaux de télévision…

L’enjeu de cette effervescence et de ces débats dépasse largement la question de la présence et du rôle de la France. L’enjeu, c’est ce nouveau souverainisme africain qui reste encore à définir. On comprend la remise en cause, la contestation de l’ordre occidental, de ses codes, de ses valeurs, plus ou moins sincères. On comprend que 10 % de l’humanité (les pays riches du G7, avec l’Australie, la Corée du Sud) ne peut pas dicter la loi aux 90 % restants. Qu’un nouvel équilibre est à définir. Mais pour une partie des opinions africaines, l’Ukraine au fond, c’est la même chose que l’Irak, que la Libye, que la Palestine, un épisode de plus dans la volonté de « l’Occident » d’imposer son ordre… Et le besoin de « rééquilibrage » s’affirme en opposition au modèle libéral, s’accompagne d’une contestation radicale de « l’Occident dominant », d’une adhésion aux modèles autoritaires, comme celui de la Chine ou de la Russie. Avec en corollaire, le recul des démocraties, le retour des pouvoirs forts, des militaires ou des putschs, le regain de religiosité, que cela soit en terre d’islam ou en terre chrétienne, la promotion des valeurs mâles et viriles, le renforcement des conservatismes sur les questions sociales, l’éducation, l’émancipation des jeunes filles et des femmes, la protection des minorités sexuelles…

Ce regain autoritaire contourne la vraie question. La souveraineté réelle n’existe que si l’on a les moyens de cette souveraineté. Que si l’on dégage des richesses, que si l’on fait sortir sa population de la pauvreté, que si l’on est capable de défendre par soi-même l’intégrité de son territoire, que si l’on peut manœuvrer avec les exigences du capitalisme mondial, qui ne changeront pas du jour au lendemain, que si l’on peut promouvoir une forme d’État de droit, de citoyenneté pour entraîner une adhésion durable. L’Afrique ne pourra pas vaincre seule, par elle-même. Le repli n’est pas une option. Qu’on le veuille ou non, l’Occident reste, pour le moment, un partenaire incontournable, le quasi-maître du jeu du business mondial, malgré la Chine. Il faudra négocier, faire valoir ses intérêts, ses atouts, avec ceux qui comprennent la valeur stratégique du continent, ceux qui sont prêts à coinvestir, prêts à collaborer sur des termes de l’échange nettement améliorés (pour reprendre une expression clé des années 1970-1980).

Personne ne sait encore où cette nouvelle histoire africaine mènera. Mais la France a un rôle particulier à jouer. Elle a une expérience, des liens, des relations. Stratégiquement, le continent reste sa frontière sud. Et l’un des immenses enjeux de l’avenir, un vecteur de puissance. Débarrassée de ses oripeaux « postcoloniaux », mobilisant les diasporas et sa diversité, en refondant son approche sur la coopération et le partenariat, en ayant plus de cohérence sur les valeurs, en réformant les visas et les politiques migratoires, la France pourrait être alors un intermédiaire incontournable entre cette Afrique contemporaine et le reste du monde. Bref, un véritable changement de paradigme, au-delà des postures et des discours… ■

Calixthe Beyala « Les dirigeants français ont gardé leurs pantoufles ! »

La romancière franco-camerounaise, connue pour ses prises de position tranchées et son franc-parler, milite pour un changement de paradigme.

propos recueillis par Emmanuelle Pontié

AM : Comment expliquez-vous le rejet de la France par les peuples africains, un phénomène qui se répand dans les pays francophones ?