LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4

Julio Ariza Conejero

Ildefonso Coca Mérida

Juan Antonio González Romano (Coordinador)

Rocío Hernández Triano

Beatriz Hoster Cabo

M.ª del Carmen Lachica Aguilera

Alberto Ruiz Campos

ANEXOS

Conjugación verbal, Métrica española, Principales formas estróficas, Principales figuras retóricas, Marco histórico y cultural: características de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo

Conoce tu proyecto digital edudynamic

Tu proyecto digital EduDynamic se compone de

• Libro digital y de un...

Tu libro papel incluye una licencia personal de acceso al Proyecto digital Edudynamic de un año de duración desde su activación.

• Parque digital de recursos complementarios. Entra en www.algaida.es y accede a tu área privada

Libro digital

CUBRE TODOS LOS CONTENIDOS

◆ Incluye todas las unidades, secciones y actividades de tu libro impreso.

ACTIVIDADES INTEGRADAS

◆ Todas las actividades del libro impreso en formato digital interactivo.

◆ Integradas en el propio libro digital, para trabajar en él.

EVALUACIÓN Y TRAZABILIDAD

◆ Contiene actividades autoevaluables.

◆ Actividades para que el docente las pueda evaluar.

COMPATIBLE: INTEGRACIÓN CON ENTORNOS VIRTUALES Y PLATAFORMAS

◆ Compatible con los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) y las plataformas educativas (LMS) más utilizadas.

FLEXIBLE E INCLUSIVO

◆ Permite diferentes usos: itinerarios convencionales o más competenciales.

◆ Facilita el trabajo cooperativo e individual, diferentes metodologías y nuevos procedimientos.

ONLINE

/OFF LINE

Puedes descargar tu libro en tu dispositivo, o bien trabajar en él en tu zona privada.

Entra en www.algaida.es y accede a tu área privada EN LAS UNIDADES

◆ Versión digitalizada de la unidad.

◆ Recursos de la unidad:

• Recursos instructivos.

• Audios.

• Vídeos.

• Información y documentación.

◆ Recursos complementarios:

• Actividades interactivas.

VAS A ENCONTRAR…

• Conceptos clave.

• Esquemas.

• Ideas claras.

◆ Recursos globales del curso para consultar en todo momento: acceso a las herramientas educativas de Google; Diccionario de la RAE; Fundación del Español Urgente (FUNDEU): Reglas de ortografía, Dudas más frecuentes de la A a la Z; Wikilengua del español; Instituto Cervantes, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes…

◆ Más recursos: se trata de un acceso al Parque digital de recursos complementarios.

Parque digital

ZONA WEB CON RECURSOS DIGITALES COMPLEMENTARIOS

◆ Recursos digitales extras, organizados a través de las siguientes categorías:

• Enlaces web de autores e instituciones de reconocido prestigio académico.

• Documentos de interés relacionados con la temática de la unidad.

◆ Otros recursos digitales.

◆ Recursos globales del curso para realizar consultas.

texto expositivo e instructivo. El origen del léxico español

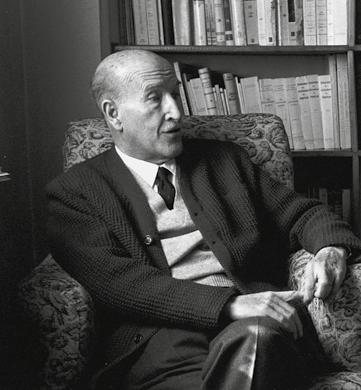

Entre dos explicaciones, elige la más clara; entre dos formas, la más elemental; entre dos expresiones, la más breve.

Eugenio d’Ors

Contenido de esta unidad

Lectura inicial

¿Qué es la huella digital en I nternet?

Tipología textual

Claves teóricas

1. El texto expositivo

1.1. Características de los textos expositivos

1.2. La exposición oral

1.3. Textos expositivos del ámbito profesional:

· La instancia

· El curriculum vitae

· La carta de motivación

2. Los textos instructivos y normativos

2.1. La etiqueta digital o netiqueta

Situaciones de aprendizaje

La guía turística

Aplica lo aprendido: Guía turística de nuestra localidad

Lengua

Claves teóricas

3. El origen del léxico español

3.1. El latín

3.2. Préstamos del español

3.3. Procedimientos morfológicos de formación de palabras

3.4. Tipos de palabras según su formación

4. El significado de las palabras

4.1. Relaciones semánticas

4.2. Denotación y connotación

4.3. Los cambios de significado Situaciones de aprendizaje

Palabras y más palabras

Aplica lo aprendido: Elabora un diccionario local Ortografía

Palabras juntas y separadas (II)

Comprensión y expresión oral

«El llanito»

Diversidad lingüística

Las variedades de registro

Repasa la unidad

«El test psicológico y de personalidad en la entrevista de trabajo»

La unidad en 10 preguntas

Situación final de aprendizaje

La entrevista de trabajo

cuestiones previas

Los textos expositivos suelen utilizarse con frecuencia en el mundo laboral. ¿Podrías poner algún ejemplo?

¿Qué clase de textos instructivos sueles utilizar en tu vida diaria?

¿Cuál es el origen de gran parte de las palabras del español?

¿Cómo se relacionan las palabras por su significado?

¿Qué es la huella digital en Internet?

Como quien camina por la arena va dejando las huellas de sus pasos, así todos los que navegan por Internet o se conectan a esta de alguna manera dejan marcas de dónde estuvieron y de lo que hicieron.

La huella digital, llamada también sombra digital, abarca todo tipo de registros que dejamos en Internet, ya sea de forma intencional o accidental (es decir, como consecuencia de lo que hacemos en la red), también sea almacenada en espacios privados o públicos.

Esencialmente, se forma gracias a los siguientes elementos: dispositivos, motores de búsqueda, navegadores, redes sociales o cualquier sitio o app en el que nos registremos.

Ten en cuenta que toda esta información no se almacena en el mismo lugar, sino que está difuminada a lo largo de toda la red. Y, la verdad, gran parte de tu huella es inofensiva. De hecho, muchas veces no será posible identificarte o relacionarte con dicha información.

Mayormente, esta información sirve para fines de marketing, aunque también hay información que algunos consideran como privada. El asunto es que, en la gran mayoría de los casos, esa información privada de nuestra huella la revelamos voluntariamente tal y como aprenderás ahora.

La huella digital pasiva

Pasivas son las huellas digitales de Internet que dejamos sin querer, aunque muchas veces con nuestro consentimiento. El mejor ejemplo son las cookies, la mayoría de ellas registra información sobre nosotros y nuestro comportamiento en línea.

No obstante, no se trata de información personal recabada en forma de invasión a la privacidad como muchos piensan, sino más bien de información estadística y datos relevantes que van a parar a enormes bases de datos, las cuales albergan información de cientos, miles o incluso millones de otros usuarios.

Entre la información más relevante que compartimos de forma pasiva están nuestra dirección IP, nuestra geolocalización y nuestros intereses, los cuales se revelan según el contenido que consumimos.

Este compendio de información puede revelar lo que hacemos en línea, pero no nuestra identidad.

La huella digital activa

Una publicación en Facebook o un «Me gusta» en Twitter son parte de la huella digital activa, pero no es algo exclusivo de las redes sociales, pues llenar un formulario en Google Forms y ciertos tipos de cookies también se consideran parte de la huella digital activa.

De hecho, cualquier correo electrónico que envíes también se considera como parte de la huella digital.

En resumen, se trata de cualquier información que se comparte de forma intencional en el entorno online Alguna es bastante privada y de difícil acceso para terceros, como los correos electrónicos, mientras que el nivel de exposición de otra información depende de la configuración de seguridad en plataformas como las redes sociales.

Hay especialistas en reclutamiento de personal (recursos humanos) cuya tarea es investigar la huella digital activa de los candidatos para elaborar un perfil más completo e identificar de forma temprana cualquier posible «alerta» sobre el comportamiento de un candidato.

Lo mismo hacen ciertas personas en el mundo del networking para conocer mejor a otros networkers, empresas e inversionistas con los que trabajan.

Así que, como dijimos, esta huella está compuesta por información personal que solemos publicar de forma intencional y que podría ser utilizada por terceros con cualquier fin. Esto incluye estafadores y cibercriminales; las filtraciones de datos son un gran ejemplo de ello.

https://www.jivochat.es/blog/herramientas/la-huella-digital.html

Tras la lectura...

Compre n sión

1 Elabora un mapa conceptual en el que se refleje la información más importante del texto.

2 Explica brevemente qué orden textual se ha seguido en su desarrollo.

3 Selecciona las cinco palabras más representativas del texto y, a continuación, defínelas. Para ello, de bes emplear una expresión clara y sencilla. Comien za por la idea o concepto general y concluye con los aspectos secundarios.

Expresió n oral

4 Realiza una lectura en voz alta del texto anterior. Al ser un texto expositivo, debes transmitir su contenido con sencillez y naturalidad. Recuerda que la finalidad informativa del mismo debe guiar tu entonación y volumen de voz. Puedes grabar tu lectura y reproducirla al resto del grupo.

Expresió n escrita

5 Reelabora el contenido del texto sustituyendo las palabras señaladas por otras palabras o expresiones que transmitan la misma idea:

Lo mismo hacen ciertas personas en el mundo del networking para conocer mejor a otros networkers, empresas e inversionistas con los que trabajan.

Así que, como dijimos, esta huella está compuesta por información personal que solemos publicar de forma intencional y que podría ser utilizada por terceros con cualquier fin. Esto incluye estafadores y cibercriminales; las filtraciones de datos son un gran ejemplo de ello.

vocabul a r io

6 Como habrás comprobado, el texto contiene numerosos tecnicismos relativos al mundo digital, algunos procedentes del inglés. Explica el significado de las siguientes palabras:

plataforma, cookies, networkers, motores de búsqueda, IP, geolocalización, marketing.

7 En ocasiones, los textos científicos y técnicos, como el que nos ocupa, recurren a expresiones literarias (metáforas, comparaciones…) para aludir a algunos conceptos. Busca en el texto tres expresiones de este tipo y, a continuación, explícalas.

8 En la palabra cibercriminales se ha utilizado el prefijo ciber-. Tras investigar en un diccionario indica cuál es su origen y significado, anota, al menos, cuatro palabras más que contengan este elemento.

➊ EL TEXTO EXPOSITIVO

Los textos expositivos o explicativos son aquellos que se usan para presentar o aclarar el sentido real o verdadero de algún hecho, texto o doctrina. Dicho de otro modo, mediante estos textos informamos acerca de algún suceso o concepto, explicamos nuestras ideas o declaramos nuestras intenciones.

Con este tipo de textos se pretende:

z Representar nuestros pensamientos o conceptos del modo más claro posible.

z Exponer y explicar, sin tratar de persuadir ni emitir juicios de valor que expresen la opinión del emisor.

Son textos expositivos los exámenes, las enciclopedias, los reportajes, las cartas comerciales, las instancias, las guías turísticas o las exposiciones orales de clase.

Textos continuos y discontinuos

Podemos clasificar los textos expositivos en dos grupos:

z Textos continuos. Se organizan en oraciones incluidas en párrafos que se hallan dentro de estructuras más amplias (secciones, epígrafes, capítulos, etc.). Se trata de textos que presentan la información de forma secuenciada y progresiva. Sirvan como ejemplo los reportajes, los exámenes, las instancias...

z Textos discontinuos. Se presentan en torno a gráficos, formularios, diagramas, imágenes, tablas, mapas, etc. En estos textos, la información se nos muestra de un modo organizado, si bien carecen de una estructura secuenciada y progresiva. Han de interpretarse, pues, de forma global, ya que no es posible realizar una lectura lineal.

1701-1715 Guerra de sucesión española

1700-1746 Reinado de Felipe V

1713-1715

Firma de los Tratados de Utrecht-Rastatt que ponían fin al conflicto internacional de la Guerra de sucesión española

1739-1748

Guerra del Asiento entre España y Gran Bretaña

1730-1760

Desarrollo del estilo rococó en Europa

1740-1748 Guerra de

1.1. Características de los textos expositivos

Este tipo de textos suelen presentar los siguientes rasgos:

1747

Se publica El espíritu de las leyes de Montesquieu

z La estructura de los textos expositivos tiende a ser muy clara. Suelen comenzar con una definición del objeto o con los datos necesarios para situar o contextualizar los hechos. Dependiendo del tipo de texto, también es posible comenzar por los datos accesorios para terminar con una idea general o con la definición de los expuesto. Emplearemos cuantos epígrafes sean necesarios para exponer las ideas con claridad.

z La exposición de las ideas ha de ser clara y lógica, evitando en lo posible las ambigüedades. Es indispensable cuidar el léxico, la organización y el desarrollo de las ideas (es decir, la progresión temática).

z En cuanto a la forma, los textos expositivos presentan habitualmente estructuras que no dificultan la comprensión: oraciones breves, conectores, etc.

z Cuando sea necesario nos serviremos de recursos como los paréntesis explicativos, las aposiciones y, por supuesto, la utilización correcta de la puntuación y los procedimientos tipográficos: tipo de letra, tamaño, etc. (en el texto oral, sustituidos por la entonación y el ritmo).

z En cuanto a la adecuación, habrá que seleccionar un nivel apropiado a los receptores. Si nos dirigimos a un público amplio, evitaremos usar términos técnicos y trataremos de emplear un nivel divulgativo. Si el público es especializado, entonces sí estaremos en condiciones de manejar tecnicismos

z Cuando sea posible, aprovecharemos los elementos gráficos y las ilustraciones. Si se trata de una exposición oral, pueden utilizarse elementos audiovisuales (proyecciones, grabaciones, etc.).

Actividades

1 Analiza los rasgos propios del siguiente texto:

Entre un 50 y un 70 % del peso de nuestro cuerpo es agua, lo que la convierte en una parte imprescindible de nuestra dieta. El agua forma parte de la base fundamental de la pirámide nutricional según la Estrategia NAOS. Los expertos científicos recomiendan llevar siempre a mano una botella de agua que nos permita reponer la cantidad de líquido necesario, en cualquier momento y lugar, ya sea del grifo o de cualquier tipo de agua envasada.

¿Qué tipos de aguas envasadas hay en España?

En España se pueden encontrar en el mercado tres tipos de aguas envasadas:

• Aguas minerales naturales (AMN)

• Aguas de manantial (AM)

• Aguas potables preparadas (APP)

Las dos primeras se caracterizan por su origen subterráneo y por su contenido en minerales, oligoelementos y otros componentes, así como por su pureza original. Estos dos tipos de aguas se diferencian únicamente por la constancia química de las AMN respecto a las de manantial, aplicándoles a ambas diferentes criterios tanto a nivel del manantial de procedencia como en el agua envasada y en el etiquetado.

Por su parte, las APP pueden tener cualquier tipo de procedencia y se someten a los tratamientos fisicoquímicos autorizados necesarios para que reúnan las características de potabilidad establecidas.

¿El agua es alimento?

Se trata de un aspecto meramente legal, ya que a nivel de la Unión Europea el agua envasada se considera alimento, y, sin embargo, el agua del grifo no se considera alimento al aplicarse marcos legales diferentes.

Dentro del ámbito de la seguridad alimentaria, cuya legislación está ampliamente armonizada en la UE y es aplicable de forma horizontal a todos los productos alimenticios, el agua mineral natural (envasada) es de los pocos alimentos que todavía conserva un marco legal específico de aplicación, y que incluye al agua de manantial en su ámbito. El tercer tipo de aguas envasadas comercializadas en España, las aguas potables preparadas, no están reguladas a nivel europeo y cada país ha desarrollado su propia legislación al respecto.

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/detalle/aguas_envasadas.htm

a) Identifica cuatro características propias de los textos expositivos.

b) Analiza su estructura. ¿Cómo se ordena el mensaje?

c) Según lo que has leído, ¿qué título le pondrías al texto?

d) ¿Qué tipo de agua es considerada un alimento?

e) Investiga el significado de la Estrategia NAOS. ¿Qué relación tiene con el texto?

1.2. La exposición oral

Situamos la exposición oral dentro de los textos planificados del ámbito laboral y académico. Es el caso de las conferencias, los debates, las entrevistas o la simple exposición en clase de un tema.

En estos casos, nuestro discurso se hace más formal y debe responder a circunstancias diferentes, que implican una mayor planificación.

Para conseguir que la presentación pública de tu trabajo resulte efectiva, te ofrecemos una serie de pautas:

z Adecua tu mensaje y registro lingüístico al tipo de destinatario al que te vas a dirigir.

z Memoriza convenientemente el contenido de tu trabajo; no conviene dejar nada a la improvisación. Puedes servirte de esquemas y guiones para recordar los puntos básicos.

z Distribuye el tiempo que vas a dedicar a cada aspecto, para evitar que se queden conceptos importantes sin explicar. Para ello es conveniente practicar con antelación.

z Presenta correctamente el tema, para centrar la atención y provocar la curiosidad del auditorio.

z Mira en todas direcciones, y no siempre hacia el mismo punto.

z Comprueba la reacción del auditorio ante lo que dices, para rectificar si es necesario. Si lo crees conveniente, dirígele algunas preguntas para comprobar si todo marcha correctamente.

z Ayúdate de materiales auxiliares: fotocopias, proyector digital... y no te limites a leer.

z Usa un tono adecuado; debes ajustar el volumen para que todos te oigan, pero sin gritar.

z Sé moderado con tu gesticulación. No conviene ni quedarse paralizado ni ser excesivamente dinámico.

z La velocidad de elocución no debe ser ni demasiado rápida ni demasiado lenta.

z Inserta anécdotas, pero sin abusar. Procura ser variado en el tono.

z Procura cerrar tu exposición con una recapitulación de los contenidos más relevantes.

1.3. Textos expositivos del ámbito profesional

1.3.1. La instancia

Es uno de los documentos expositivos más característicos. La usamos para cursar solicitudes y consta de los siguientes apartados:

z Encabezamiento: figuran los datos necesarios del solicitante.

z Exposición: se incluyen las informaciones que sostienen la posterior petición.

z Solicitud: se explica qué es lo que se pide.

z Fecha y firma: está firmada por la persona interesada en realizar la solicitud.

z Cargo o destinatario: debemos indicar la persona responsable de la ges tión. En lugar de anotar el nombre concreto de la persona, es propio de la instancia situar al final del documento el cargo del destinatario (directora, secretario…).

Amando Gómez de la Fuente, nacido en Cartagena de Indias (Colombia), mayor de edad, con Documento de Identidad n.º 13 999 999X, y domicilio en C/ Juan de la Cosa, 47, 1.º B Linares (Jaén),

EXPONE:

1.º Que con fecha de 17.03.2019 obtuvo permiso de residencia en España para trabajar como protésico dental en la empresa Ferrodental, en la localidad jienense de Linares.

2.º Que desde la citada fecha, como puede atestiguarse en la documentación adjunta, ha desempeñado diversos trabajos en la Comunidad Autónoma Andaluza, manteniendo una relación estable con las empresas correspondientes.

3.º Que ha permanecido en España durante los últimos cuatro años, manteniendo relaciones de convivencia aceptables y aceptadas por los vecinos de la localidad arriba mencionada. Por todo ello,

SOLICITA:

Proceda a gestionar los documentos correspondientes para, de acuerdo con la actual Reforma de la Ley de Extranjería, obtener permiso de residencia y plenos derechos como ciudadano español.

En Linares (Jaén), a 21 de septiembre de 2023.

Fdo.: Amando Gómez de la Fuente

Ilmo. Sr. Director Oficina Provincial de Jaén

Andalucía Acoge

Actividades

2 A continuación, analizaremos los rasgos de la instancia anterior:

a) ¿Cuántas características de los textos expositivos cumple la instancia anterior?

b) ¿En qué persona gramatical se ha escrito este documento? ¿Por qué crees que se hace así?

c) ¿Se podría cambiar le estructura de la instancia?

d) ¿Qué formas de tratamiento deben emplearse?

e) Escribe una instancia al ayuntamiento de tu localidad en la que solicites la anulación de un recibo municipal que te han cobrado erróneamente.

1.3.2. El curriculum vitae

El currículum es otro de los textos expositivos más característicos del ámbito profesional. Un currículum se realiza con la intención de que una empresa que ofrece un puesto de trabajo posea una información general de los candidatos que aspiran a conseguirlo. Dicha información debe referirse a los conocimientos, aptitudes y experiencia de los candidatos en relación con los requisitos del puesto de trabajo. Por ello, hemos de considerar que cada currículum será diferente.

Los requisitos podrán ser obligatorios o deseables. Estos últimos aparecerán en la oferta de trabajo con la expresión Se valorará… Por ejemplo, Se valorará el dominio de una segunda lengua extranjera. Recordemos que los candidatos se eliminarán si no cumplen los requisitos obligatorios para el trabajo ofertado. Te ofrecemos el modelo europeo de currículo. Observa su estructura y podrás comprobar cómo la claridad y la concisión son los objetivos fundamentales:

Información personal

Nombre: [Apellidos, Nombre]

Dirección: [Número, calle, código postal, localidad, país]

Teléfono – Fax

Correo electrónico

Nacionalidad

Fecha de nacimiento [Día, mes, año ]

Experiencia laboral

• Fechas (de … a) [Empezar por el más reciente e ir añadiendo aparte la misma información para cada puesto ocupado]

• Nombre y dirección del empleador

• Tipo de empresa o sector

• Puesto o cargo ocupados

• Principales actividades y responsabilidades

Educación y formación

• Fechas (de… a) [Empezar por el más reciente e ir añadiendo aparte la misma información para cada curso realizado]

• Nombre y tipo de organización que ha impartido la formación

• Principales materias o capacidades ocupacionales tratadas

• Título de la cualificación obtenida

• Nivel alcanzado

Capacidades y aptitudes personales

Adquiridas a lo largo de la vida y la carrera educativa y profesional, pero no necesariamente avaladas por certificados y diplomas oficiales.

[Describirlas e indicar dónde se adquirieron]

Lengua materna [Escribir la lengua materna]

Otros idiomas [Escribir idioma]

• Lectura [Indicar el nivel: excelente, bueno, básico]

• Escritura [Indicar el nivel: excelente, bueno, básico]

• Expresión oral [Indicar el nivel: excelente, bueno, básico]

Capacidades y aptitudes sociales

Vivir y trabajar con otras personas, en entornos multiculturales, en puestos donde la comunicación es importante y en situaciones donde el trabajo en equipo resulta esencial (por ejemplo, cultura y deportes), etc.

[Describirlas e indicar dónde se adquirieron.]

Capacidades y aptitudes organizativas

Por ejemplo, coordinación y administración de personas, proyectos, presupuestos; en el trabajo, en labores de voluntariado (por ejemplo, cultura y deportes), en el hogar, etc.

[Describirlas e indicar dónde se adquirieron.]

Capacidades y aptitudes técnicas

Con ordenadores, tipos específicos de equipos, maquinaria, etc.

[Describirlas e indicar dónde se adquirieron]

Capacidades y aptitudes artísticas

Música, escritura, diseño, etc.

[Describirlas e indicar dónde se adquirieron]

Otras capacidades y aptitudes que no se hayan nombrado anteriormente. [Describirlas e indicar dónde se adquirieron]

Permiso(s) de conducción

Información adicional

[Introducir aquí cualquier información que se considere importante, como personas de contacto, referencias, etc.]

1.3.3. La carta de motivación

La carta de motivación es un documento de una extensión breve (una página aproximadamente) que ofrece la información adicional que debe acompañar a un currículum. La carta tiene como finalidad enfatizar y subrayar las habilidades positivas del candidato al puesto de trabajo con la intención de captar el interés de la persona encargada en seleccionar a los candidatos. Por ello, es conveniente resaltar por qué es el candidato ideal.

La estructura de la carta de motivación es similar a la de las cartas, pero dependerá de si la enviamos por correo postal o por correo electrónico.

Si lo hacemos por correo postal, la carta presentará la siguiente estructura:

z Encabezado. En la parte superior izquierda se indicarán los datos del remitente: apellidos y nombre, dirección, teléfono, fecha.

z Datos de la empresa. En la parte superior derecha anotaremos el nombre de la empresa y del departamento al que va dirigida.

z Saludo formal.

z Motivo de la carta. En el primer párrafo indicaremos qué nos ha llevado a redactar este texto.

z Desarrollo. A continuación, señalaremos los aspectos positivos de nuestro currículo (experiencia, capacitación, habilidades…) sin repetir la información ofrecida en el currículum.

z Agradecimiento. Tras agradecer la atención recibida, podemos indicar nuestro interés por el puesto de trabajo y la predisposición de realizar una entrevista de trabajo.

z Despedida formal y firma.

Si enviamos la carta de motivación a través de un correo electrónico o alguna plataforma digital, podemos simplificar el contenido. Indicaríamos, además del contenido de la carta, los datos personales, la fecha, la dirección de correo electrónico, la ciudad y el teléfono.

Actividades

3 Elabora un currículum para una imaginaria oferta de trabajo. Si hay criterios que no posees (idiomas, carné de conducir, experiencia laboral…), puedes igualmente inventarlos. Si lo prefieres, puedes confeccionar tu currículum en red con esta página web de la Unión Europea: https://europa.eu/europass/es.

4 Añade a tu currículum una carta de motivación en la que destaques tus aspectos más favorables para ser elegido entre los candidatos al puesto de trabajo.

Actividad

5 Comprueba las características del siguiente del texto:

a) ¿En qué lugares se pueden aparcar los patinetes?

b) ¿Se pueden estacionar en las aceras?

c) Explica las consecuencias que se puedan derivar del aparcamiento de un patinete en un lugar inadecuado. Propón al menos cuatro consecuencias de distinto tipo.

d) Investiga sobre las vías por donde deban circular estos vehículos.

➋ LOS TEXTOS INSTRUCTIVOS Y NORMATIVOS

Los textos instructivos, también llamados normativos o prescriptivos, se utilizan para conocer y establecer las normas de funcionamiento de un objeto o sociedad. Gracias a estos textos, se enseña y muestra al receptor una serie de acciones encaminadas a la resolución de un problema, la realización de un trabajo, proceso o actividad.

Generalmente, exponen un conjunto de reglas o advertencias que ayudan a solucionar o a organizar el desarrollo de una tarea o impiden realizar acciones que nos llevarían a obtener efectos no deseados. Por ello, son instructivos los manuales de primeros auxilios, las leyes, los protocolos sanitarios, los libros de recetas, las instrucciones de funcionamiento de cualquier objeto.

Los textos instructivos son tan abundantes como necesarios. Piensa, por ejemplo, en las leyes que rigen desde una comunidad de vecinos a un país entero. Son textos normativos que instruyen cómo ha de ser nuestro comportamiento en sociedad.

Formalmente, estos textos presentan estas características:

z Ordenación lógica del mensaje que se desea transmitir. Los conectores textuales ayudan a transmitir las instrucciones.

z Empleo de oraciones cortas bien secuenciadas y ordenadas. Para ello, es frecuente el uso de guiones, apartados y subapartados.

z Uso de un léxico preciso, sencillo y claro que evite por todos los medios la ambigüedad.

z Empleo de verbos en modo imperativo

z Las instrucciones suelen acompañarse de imágenes explicativas: fotografías, planos, esquemas, diagramas...

¿Dónde se pueden aparcar los patinetes eléctricos?

Se puede aparcar un patinete eléctrico en los aparcamientos para motos y bicicletas. Por lo demás, hay que seguir las siguientes reglas a la hora de estacionar un patinete eléctrico:

• En el caso de que no haya estacionamientos de este tipo por la zona, se podrá aparcar en bandas de estacionamiento si de este modo no se impide que los vehículos accedan a las mismas.

• No se puede aparcar en una acera, salvo en determinados casos. Así, por ejemplo, si no se puede estacionar en una zona de aparcamiento para motos y bicicletas, o en bandas de estacionamiento, se podrá aparcar el patinete eléctrico junto al bordillo y en paralelo, siempre que se respeten las distancias legalmente establecidas.

Tan solo se podrá aparcar un patinete eléctrico en una acera amplia que no esté señalada como zona especial de protección para el peatón. Es necesario igualmente que el vehículo no obstaculice el paso de las personas con movilidad reducida.

También se prohíbe el aparcamiento de un patinete eléctrico anclándolo con una cadena antirrobo a un objeto de la vía pública, como por ejemplo un semáforo. Del mismo modo, está prohibido aparcar el patinete eléctrico en zonas peatonales tales como las paradas de taxi o de otros medios de transporte público.

https://dudaslegislativas.com/normativa-patinetes-electricos/

2.1. La etiqueta digital o netiqueta

La netiqueta es un conjunto de normas de cortesía que regula el comportamiento de los usuarios y las comunicaciones en Internet con la intención de establecer una adecuada convivencia en los entornos digitales. Así pues, gracias a las netiquetas nos aseguramos de que nuestras relaciones en diferentes ámbitos virtuales (laborales, escolares, familiares…) resulten agradables, cordiales y enriquecedores.

Han sido los mismos usuarios de las diferentes redes sociales quienes han promovido estas normas con el objetivo de mejorar la convivencia y evitar de este modo conflictos y actitudes negativas que atenten contra la integridad e intimidad de los usuarios.

Reglas de funcionamiento

Te proponemos a continuación un ejemplo de netiqueta dirigida al uso de redes sociales entre los jóvenes:

1

Pide permiso antes de etiquetar fotografías subidas por otras personas.

2

Utiliza las etiquetas de manera positiva, nunca para insultar, humillar o dañar a otras personas.

3

Mide bien las críticas que publicas Expresar tu opinión o una burla sobre otras personas puede llegar a vulnerar sus derechos e ir contra la ley.

4

No hay problema en ignorar solicitudes de amistad, invitaciones a eventos, grupos, etc.

5

Evita la denuncia injusta como spam para no perjudicar a quienes hicieron comentarios correctos.

6

Usa las opciones de denuncia cuando esté justificada la ocasión.

7

Pregúntate qué información de otras personas expones y asegúrate de que no les importa.

8

Para etiquetar a otras personas debes hacerlo sin engaño y asegurarte de que no les molesta que lo hagas.

9

No puedes publicar fotos o vídeos en los que salgan otras personas sin tener su permiso, como regla general.

10

Antes de publicar una información que te han remitido de manera privada, pregunta si lo puedes hacer

11

Facilita a los demás el respeto de tu privacidad e intimidad. Comunica a tus contactos, en especial a los nuevos, cómo quieres manejarlas.

12

Recuerda que escribir todo en mayúsculas puede interpretarse como un grito.

13

Usa los recursos a tu alcance (dibujos, símbolos, emoticonos…) para expresarte mejor y evitar malentendidos.

14

Ante algo que te molesta, trata de reaccionar de manera calmada y no violenta.

15

Dirígete siempre con respeto, sobre todo a la vista de terceras personas.

16

Lee y respeta las normas de uso de la red social.

https://www.netiquetate.com/netiqueta-paso-a-paso/

Actividad

6 Investiga cuáles son las reglas fundamentales de las etiquetas en la red. A continuación, elabora una infografía en la que se muestren dichas reglas.

Situaciones de aprendizaje

LA GUÍA TURÍSTICA

Con el objeto de establecer relaciones entre los ciudadanos europeos, es habitual que se realicen visitas y encuentros entre el alumnado de centros educativos de diferentes países (programas Comenius y Erasmus). En esta ocasión, prepararemos la visita a nuestro centro de un grupo de origen danés.

Para ello, elaboraremos una guía turística de nuestra localidad y su comarca, así como unas recomendaciones para que se desenvuelvan con facilidad y sin problemas.

Aplica lo aprendido: GUÍA TURÍSTICA DE NUESTRA LOCALIDAD

Fase de preparación

1. Estableceremos un diseño de la guía turística. Para ello realizaremos un guion de trabajo: qué lugares son más recomendables (dónde se localizan, cómo llegar, horarios de visita, gastronomía, actividades culturales y deportivas, etc.).

2. Diseñaremos la tarea en grupos de cuatro personas y se repartirá la tarea entre sus componentes.

Fase de elaboración

3. Cada grupo recabará la información necesaria. Si fuera preciso, aportará imágenes, planos, carta de comidas, horarios, fechas de eventos…

4. Según el guion de trabajo, los grupos elaborarán un texto expositivo con las imágenes y los datos obtenidos. Recordad que los textos expositivos han de ser claros, sencillos y ordenados.

5. Es conveniente que el formato del documento presente las mismas características: mismo tipo y tamaño de letra, formato de página, etc.

e instructivo. El origen del léxico español

6. Tras terminar la guía, propondremos a nuestros visitantes una serie de recomendaciones para su estancia. Recordad que desconocen cuáles son las costumbres, cultura y climatología.

7. Estableced un mínimo de diez recomendaciones.

➌ EL ORIGEN DEL LÉXICO ESPAÑOL

La lengua española está formada por más de 93 000 palabras, que aparecen recogidas, de modo oficial, en el Diccionario de la lengua española de todas las academias de la lengua española (23 corporaciones de América, España, Filipinas y Guinea Ecuatorial)

¿Cómo se ha ido fraguando, a lo largo del tiempo, este poderosísimo caudal léxico? Para contestar a esta pregunta debemos remontarnos en el tiempo y recordar la historia de nuestra lengua, desde sus orígenes a nuestros días.

3.1. El latín

El latín es la principal fuente de palabras del español. Y no solo de palabras: también la morfología y la sintaxis castellana deben mucho a la latina, ya que procede de ella.

La romanización, proceso por el que la Península adopta la civilización y la lengua latina, comienza en el siglo III antes de Cristo (en 218 a. C. las tropas romanas desembarcan en el nordeste peninsular). El latín hablado, conocido como latín vulgar, se impuso como lengua común, tras un período de bilingüismo con las lenguas prerromanas. En los inicios de nuestra era, toda la península ibérica hablaba este latín vulgar (con la excepción parcial del territorio vasco). La difusión del cristianismo a través de la lengua latina supuso un fuerte empuje para este proceso de romanización lingüística.

El latín ha dejado tres tipos de palabras en nuestro idioma:

z Voces patrimoniales: son aquellas que siempre han existido, desde el latín hasta hoy, y han ido evolucionando con el paso de los siglos. Representan el grupo principal de los términos con origen en el latín y, por extensión, de nuestro idioma. Palabras tan habituales como soñar (del latín somniare) ojo (del lat. oculum) , libro (lat. liber) y muchísimas otras son voces patrimoniales.

z Cultismos: algunas palabras proceden del latín, pero han seguido un camino diferente al de las voces patrimoniales. Se trata de términos que en algún momento dejaron de usarse y, sobre todo a partir del siglo XV, se recuperaron directamente del latín, pero sin sufrir las evoluciones esperables. Términos como solitario (del latín solitarius), ínclito (lat. inclitus) o éxito (lat. exitus) son cultismos. No es extraño que encontremos casos de dobletes, es decir, palabras que han seguido una doble evolución, una culta y otra patrimonial: del latín solitarius tenemos solitario (cultismo) y soltero (patrimonial); del latín fundus , fondo (cultismo) y hondo (patrimonial).

Nombrar un nuevo concepto

En ocasiones, ante la necesidad de nombrar una nueva realidad o concepto, se acude al latín para importar directamente una palabra que la designe. Pensemos en el término noctámbulo : se crea de forma reciente acudiendo a dos palabras latinas que ya habían dejado sendos términos patrimoniales en nuestro idioma: noche (de nocte ) y andar (de ambulare ).

z Semicultismos: se trata de palabras que siempre han existido en nuestra lengua (al igual que las voces patrimoniales), pero que no han completado su evolución; están, pues, a medio camino entre los cultismos y los términos patrimoniales. Así, del latín IUSTITIAM debería haber llegado al español actual justeza (del mismo modo que TRISTITIA ha evolucionado a tristeza), sin embargo, la evolución no se completó y se quedó a medio camino: justicia es, pues, un semicultismo. También existen dobletes entre voces patrimoniales y semicultas. Pensemos en malicia y maleza, ambas del latín MALITIA.

Actividades

7 Con la ayuda de un diccionario que contenga información etimológica, elabora una lista de diez palabras de origen latino y explica si se trata de términos cultos o patrimoniales.

8 En los casos de dobletes, la palabra patrimonial suele designar una realidad más concreta, y el término culto o semiculto alude a una idea más general o abstracta. Te ofrecemos una serie de dobletes. Di cuál es el término culto o semiculto y cuál el patrimonial (si lo necesitas, consulta en el diccionario el origen de la palabra), y explica las diferencias de significado: auscultar-escuchar; concilio-consejo; pleno-lleno; cátedra-cadera; osario-huesera; delicado-delgado.

9 Un caso especial de cultismos son los latinismos, palabras o expresiones latinas que se emplean en nuestro idioma dentro de un registro culto. Te ofrecemos en dos columnas una serie de latinismos con sus significados para que los asocies correctamente:

Motu proprio En blanco.

Grosso modo De repente, de improviso.

Ad hoc Inmediatamente, en el acto.

In situ

Por propia voluntad, voluntariamente.

In albis Culpa mía.

Ex abrupto A bulto, aproximadamente, más o menos.

In memoriam Al mismo tiempo, en igualdad.

Ipso facto A propósito, hecho para un fin determinado.

Mea culpa Al pie de la letra, literalmente.

Ex aequo En recuerdo, en memoria.

Ad pedem litterae En el lugar, en el sitio.

10 Elabora una frase inteligente con cada una de las expresiones latinas del ejercicio anterior.

11 Busca en el DLE los latinismos que aparecen en las siguientes frases, explica su significado y construye otras oraciones con esos mismos latinismos:

a) El examen se pospuso sine die

b) El equipo se clasificó in extremis, al anotar una canasta en el último minuto.

c) A priori pensaba estudiar Ciencias, pero este año me está gustando tanto la Literatura…

d) Te dejaré la moto ad calendas graecas.

e) Se ha comprado un hermoso ex libris para su biblioteca personal.

f) No me gusta su modus vivendi

g) Esta situación es, mutatis mutandi, muy similar a la que le sucedió a un abuelo mío.

h) Le han regalado un móvil que es el non plus ultra.

i) Tengo que mandar mi curriculum vitae a esa ONG, a ver si me contratan.

j) Aquí, inter nos, te diré lo que me ha pasado.

3.2. Préstamos del español Los germanismos

Hacia el siglo V de nuestra era se produce la llegada a nuestras tierras de los visigodos, pueblo de origen germánico. Con este hecho, finaliza la época romana y se inicia la Edad Media.

Los visigodos adoptaron rápidamente el latín, por lo que su influjo en la formación del español no es muy elevado; sin embargo, dejaron algunas palabras comunes (blanco, botar, falda, gualda, ropa…), algunos topónimos (nombres de lugar) y más antropónimos (nombres de persona: Ildefonso, Alfredo), así como los sufijos -oz, -ez, muy usuales en los apellidos: Muñoz, Pérez, González… También existen germanismos más recientes, incorporados a nuestro idioma en el siglo XX, en épocas de influjo alemán o para designar productos procedentes de este país: aspirina, blindar, barbitúrico, bíter, búnker o niqui presentan este origen. Este grupo de germanismos se suelen denominar alemanismos

Los arabismos

El año 711 asiste a la llegada de los musulmanes a la Península. Comienza entonces un período caracterizado por un riquísimo intercambio cultural, que abarcará hasta 1492. El árabe deja en el castellano más de 4000 vocablos, por lo que suponen la segunda lengua en importancia en la configuración del léxico español. La gran mayoría de estos términos comienza por el prefijo al-, que corresponde con el artículo árabe. Y hay muchos más: albaricoque, alcachofa, alcohol, alfajor, alfombra, almena, almirez, alquiler, aceite, arroz, bellota, cenefa, gazpacho, limón, mequetrefe, noria, rincón, taza, zaguán…

Otros préstamos

Las culturas más influyentes en el mundo en cada época han dejado su huella en el idioma español:

z Galicismos. Se trata de términos procedentes del francés. Este influjo es muy fuerte en dos momentos de nuestra historia:

En época medieval, especialmente durante los siglos XIII y XIV. El Camino de Santiago es lugar por el que penetran diversos términos de procedencia francesa. Esta influencia se deja notar en el léxico, en la literatura (tanto el mester de juglaría como el de clerecía poseen rasgos de origen francés), en el arte (románico y gótico), etc. De esta época proceden palabras como banco, baluarte, coraje, estandarte, extranjero, inglés, joya, pastel, tinglado…

Francia es el país más influyente de Europa durante el siglo XVIII. Tras la Revolución francesa, el influjo se mantiene, y en el siglo XX , sobre todo en su primera mitad, sigue dejándose notar: ambigú, anécdota, banal, bombón, caché, colesterol, encuesta, higiene, institutriz, maquillar, sofá, tarot, tisú…

z Italianismos. La lengua italiana vive su momento de esplendor a finales de la Edad Media. Los grandes escritores italianos del Trescientos (Dante, Petrarca, Bocaccio) son conocidos por toda Europa. Fruto de este esplendor, se incorpora en el siglo XV la mayoría de los italianismos al español: acuarela, belleza, carnaval, esbelto, escayola, festejar, góndola, grupo, medalla, payaso, ópera, salchicha, soneto, tráfico, tute…

z Americanismos Desde el descubrimiento de América en 1492 han sido numerosísimos los términos prehispánicos que hemos incorporado al español: canoa, aguacate, barbacoa, butaca, cacique, chapapote, cóndor, guasa, iguana, macuto, maíz, maraca, ñandú, patata, porro, tiza…

RECUERDA

Los extranjerismos

Existen términos que se usan habitualmente, pero que aún no han conseguido aclimatarse a nuestro idioma. Es el caso de los extranjerismos, xenismos o barbarismos. En el caso de que estas palabras finalmente se incorporen al diccionario, primero aparecerán en letra cursiva en el DLE «a modo de prueba». Si llegan a aclimatarse definitivamente, dejan de ser considerados extranjerismos y pasan a ser, simplemente, préstamos.

z Anglicismos. Sin duda, es el inglés el idioma más influyente a partir del siglo XIX. Fruto de su auge, son abundantes los anglicismos que se han integrado en nuestro idioma: aeróbic, airbag, bafle, bar, bingo, bluyín, cheque, chip, cóctel, conectar, derbi, dopar, líder, suéter, tóner, túnel...

Actividades

12 Con la ayuda del diccionario propón cinco ejemplos, distintos a los vistos en esta unidad, de galicismos, italianismos, americanismos y anglicismos.

13 En la relación de americanismos que hemos propuesto como ejemplo, los hay procedentes de distintas lenguas amerindias. Con ayuda del diccionario, clasifícalos y localiza en un mapa las lenguas correspondientes.

14 Aunque los anglicismos proceden del inglés, muchos son, a su vez, préstamos que el inglés tomó del latín. Comprueba de qué palabras latinas proceden los siguientes anglicismos: absentismo, adrenalina, audio, campus, clan, corporación, crucial, estatus, fax, vídeo. Construye una frase con cada una de estas palabras.

15 Con frecuencia es necesario adaptar los anglicismos a nuestra fonética y ortografía. Explica qué cambios (de pronunciación y escritura) se han producido en los siguientes anglicismos (consulta, el DLE): bacón, bistec, chóped , cúter , esprínter, gánster, güisqui, póquer, tenis, turismo

16 Te proponemos una serie de frases con extranjerismos y préstamos . Detéctalos, explica su origen y significado y busca, cuando sea posible, alguna alternativa castellana para estas palabras:

a) Lo de ese grupo musical ha sido un boom espectacular.

b) Me contó su affaire con aquel chico que conoció en la playa.

c) El pasado verano alquilamos un bungalow para pasar las vacaciones.

d) Se ha presentado al casting, pero no lo han aceptado.

e) Contrataron una empresa de catering para la celebración de la boda.

f) ¿Te gusta el deshabillé que me he comprado en esta boutique?

g) ¿No pretenderás ir al ballet con ese look tan fashion, verdad?

h) Presentaremos el dossier sobre el narcotráfico en clase de Sociales.

i) No encuentro un buen partenaire para que me acompañe a la cena.

j) Si le echas tanto ketchup a la hamburguesa te pondrás muy gordo.

k) Es el número uno del ranking.

l) Iremos con toda la troupe a hacer un tour en nuestra roulotte.

m) Si quiere alcanzarla tendrá que dar un sprint.

n) Guárdate este souvenir en el bolsillo de tu short.

e instructivo. El origen del léxico español

3.3. Procedimientos morfológicos de formación de palabras

Las palabras están constituidas por elementos más pequeños con significado. Nos referimos a la raíz y los afijos. Gracias a la combinación de estos elementos, el español puede crear innumerables palabras.

z Raíz: es la parte de la palabra que contiene el significado léxico. Así en blancura, la raíz es blanc-, el elemento que aporta el concepto de ‘blanco’. En nuestro idioma son los nombres, los adjetivos, los adverbios y los verbos las categorías gramaticales que poseen raíz. Utilizamos, además, el término base léxica para referirnos a la voz de la que se parte en un proceso morfológico. De este modo, si la palabra acaba en consonante o vocal tónica, coincidirá con la raíz. Si, en cambio, la palabra finaliza en vocal átona, habremos de eliminar la vocal de la base léxica:

(de útil ) Util-idad (de Perú) Peru-ana (de taza) Taz-ón

Base léxica o raíz: útil- Base o raíz: Perú- Raíz: taz-

Afijo: -idad Afijos: -ana Afijo: -ón

z Afijos: es la parte de la palabra que aporta un significado gramatical. Los afijos se añaden antes o detrás de una raíz. Podemos distinguir dos tipos de afijos.

Flexivos o constitutivos: aportan información acerca del género, número, tiempo, persona, modo, etc., según se trate de un nombre, adjetivo, verbo o de cualquier otra categoría: soñ-aba, list-as, etc. Recordemos que los adverbios carecen de afijos flexivos, pues son palabras invariables.

Derivativos o facultativos: pueden aparecer o no y se clasifican según su posición con respecto a la raíz. Así, hablamos de prefijos, sufijos e interfijos:

PREFIJOS Se sitúan delante de la raíz. Desigual, incierto, revisión…

INTERFIJOS Aparecer entre el prefijo y la raíz, o entre la raíz y el sufijo. Crucecita, reyezuelo…

SUFIJOS Se añaden tras la raíz. Igualdad, naranjal, vandalismo

Prefijos y sufijos cultos de origen grecolatino

FORMANTES GRIEGOS ANTEPUESTOS A LA RAÍZ POSPUESTOS A LA RAÍZ

Significado Formante Ejemplo Significado Formante Ejemplo sin, falto de an-, a- anestesia dolor -algia neuralgia contra anti- antiglobalización poder -arquía oligarquía dificultad dis-, di- dislexia curación -atra, -atría pediatría dentro endo- endodoncia cabeza -céfalo bicéfalo sobre epi - epidermis poder -cracia democracia bien eu- eufemismo que come -fago antropófago muy hiper- hipérbole aición -ilia biblioilia escasez de hipo- hipoglucemia temor -fobia hidrofobia más allá de meta- metalingüística voz, sonido -fonía polifonía junto a para- paralelo que crea -geno patógeno alrededor peri- pericardio representación -grafía ortografía unión (con) sim-, sin- sinestesia inflamación -itis otitis tierra geo- geólogo ciencia -logía biología lejos tele- telescopio afección -patía sociopatía fuera exo- exocéntrico visión -scopio caleidoscopio cabeza cefalo- cefalópodo lugar para guardar -teca ludoteca con temperatura termo- termodinámico arte o ciencia -tecnia pirotecnia lugar topo- topógrafo tratamiento -terapia itoterapia extranjero xeno- xenofobia con temperatura -termo isotermo

FORMANTES LATINOS ANTEPUESTOS A LA RAÍZ POSPUESTOS A LA RAÍZ Significado Formante Ejemplo Significado Formante Ejemplo proximidad a-, ad- adosado pertenencia -aceo crustáceo separación ab- abstemio pertenencia -al, -ar familiar anterior ante- antepalco relación con -ario secretario dos (veces) bi-, bis- binomio posibilidad pasiva -ble bebible alrededor circum- circunvalación que mata -cida homicida con co- colaborar acción y efecto -ción dirección que ya no es ex- excéntrico que cultiva -cola oleícola fuera de extra- extramuros cultivo -cultura piscicultura por debajo infra- infravalorar que conduce -ducción deducción entre inter- intermedio que lleva -fero mamífero dentro intra- intravenoso en forma de -forme cuneiforme mucho multi- multiforme ahuyenta -fugo, -a ignífugo totalmente omni- omnipotente agente -or actor después de post-, pos- posmodernismo abundancia -oso lluvioso antecede pre- predicción que pare -paro ovíparo en lugar de pro- procónsul con pies -pedo cuadrúpedo hacia atrás retro- retrotraer que se dirige a -peto centrípeto bajo sub- subcontrata sonido -sono unísono sobre super- superávit cualidad -tad, -dad bondad mas allá de trans-, tras- trasatlántico cualidad -ura frescura más allá de ultra- ultraísmo agente -tor, -sor progenitor en lugar de viz-, vice- vicedirector agente -triz actriz al lado de yuxta- yuxtaposición que come -voro herbívoro

e instructivo. El origen del léxico español

3.4. Tipos de palabras según su formación

Según lo expuesto, distinguimos los siguientes tipos de palabras según el procedimiento de formación empleado:

SIMPLES

DERIVADAS

COMPUESTAS

PARASINTÉTICAS

Están formadas por una raíz y, en ocasiones, por morfemas flexivos: cantaremos, casa, verdad, flores, gris, verdes…

Están constituidas por una raíz y, al menos, un afijo derivativo: prefijo, interfijo o sufijo: retener, amable, imposible, horroroso, torpeza…

Se crea una nueva palabra mediante la unión de dos o más raíces: pasatiempo, telaraña, abrefácil…

La parasíntesis se produce cuando se crea una palabra mediante la adición simultánea de un prefijo y un sufijo, siempre que las correspondientes derivadas previas no existan: antideslizante, automovilista, cumpleañero, endulzar…

La parasíntesis es también la unión de composición y derivación en un mismo término: sietemesino, altisonancia… Si existieran las correspondientes derivadas previas, como hemos indicado, no serían palabras parasintéticas, sino palabras doblemente derivadas: desalmado (no existen los derivados *almado ni *desalma ), aniñado, enterrar

RECUERDA

Los neologismos

Las palabras que se incorporan a una lengua se denominan neologismos. Estos pueden ser:

– Palabras creadas a partir de mecanismos internos de la propia lengua. Así, mediante composición, derivación o parasíntesis podemos crear en español nuevas palabras: concretizar, posicionamiento…

– Palabras procedentes de otras lenguas o extranjerismos. Muchas palabras se incorporaron de esa forma a nuestra lengua; nos referimos entonces a los préstamos: aparcar, chalé, hardware…

ActividadES

17 Señala y clasifica los componentes formales de las siguientes palabras: reciclaje, afilaba, cuentacuentos, irrepetible, malcomían, subdirectora, comediante.

18 Clasifica las palabras anteriores según el procedimiento de formación utilizado.

19 Transforma en derivadas las siguientes palabras simples: verde, cantar, sol, campo, perro, visión.

RECUERDA

Los signos lingüísticos están dotados de un significante (sonidos o grafías que se perciben por los sentidos) y de un significado (lo que representan tales sonidos o grafías).

Así, por ejemplo, en la palabra vaso reconocemos un significante (/vaso/) y un significado (‘recipiente que sirve para beber’).

El significado lingüístico puede ser de dos tipos:

• Significado gramatical: aporta una información relativa al código de la lengua: género, número, voz, tiempo, persona… La palabra vaso, por ejemplo, es un nombre masculino singular.

• Significado léxico-semántico: se refiere al concepto o la idea que transmite.

➍ EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS

4.1. Relaciones semánticas

Las palabras pueden crear entre sí diferentes tipos de relaciones. Podemos señalar las más habituales:

z Un hiperónimo es una palabra con un significado tan amplio que puede englobar a otras palabras con significados más restringidos, los hipónimos: fruta sería el hiperónimo de hipónimos como melocotón o naranja

z La sinonimia se produce cuando varios términos presentan un significado muy parecido. Por ejemplo, calendario y almanaque. Existen diversos tipos de sinonimia:

Total: prácticamente inexistente, porque vulneraría la ley general de economía del lenguaje: beso y ósculo

Parcial: solo válida en ciertos contextos: delicado y fino

Correferencial: se trata de una sinonimia textual , es decir, que se da solo en un texto determinado. Así, en una obra que hable de Mio Cid, pueden aparecer como sinónimas las expresiones el Cid y el héroe español. Si la obra trata de otro personaje (imaginemos un texto sobre el tenista Rafa Nadal), la correferencia sería —lógicamente— distinta.

z Hablamos de antonimia en aquellos casos en los que encontramos significados opuestos. Por ejemplo, grande y pequeño

z La polisemia consiste en la asociación de varios significados a un solo significante. Por ejemplo, casco o banco son palabras con múltiples significados en los diccionarios (así, casco ‘de un barco’, ‘de una armadura’, ‘de una botella’, etc.).

z Son homónimas las palabras que se escriben o suenan igual, aunque poseen significados diferentes: vaca y baca; para (del verbo parar) y para (preposición).

z Un campo semántico es un grupo de palabras que se relacionan por tener algún rasgo mínimo de significado en común (semas). Pensemos, por ejemplo, en el campo semántico de los colores o de utensilios de cocina: tenedor, cuchillo, cuchara..

z Un campo asociativo (o red léxica) es un grupo de palabras que tienen relaciones significativas que no aparecen claramente en su definición, por ejemplo: maceta, mantillo, azadón, semilla, agua, arriate… son realidades relacionadas por su vinculación con la jardinería.

El sema

El sema se define como la unidad mínima de significado léxico o gramatical. En una palabra, como murciélago podemos reconocer los siguientes semas:

• Animal mamífero.

• Volador.

• Insectívoro.

• De vida nocturna.

• Pasa el día colgado cabeza abajo.

expositivo e instructivo. El origen del léxico español

4.2. Denotación y connotación

Como sabes, el significado denotativo es el de carácter objetivo de una palabra o expresión; el connotativo es, en cambio, cualquier otro añadido que conlleve. Lo podemos ver, como ejemplo, en la palabra zorro:

SIGNIFICADO DENOTATIVO

Mamífero cánido de menos de un metro de longitud, incluida la cola, de hocico alargado y orejas empinadas, pelaje de color pardo rojizo y muy espeso, especialmente en la cola, de punta blanca.

SIGNIFICADO CONNOTATIVO

Individuo taimado, astuto y solapado: Fulanito es un zorro. En plural, ir mal vestido: Felipe va hecho unos zorros.

La connotación puede ser de tres tipos:

z Individual: una palabra puede evocar sensaciones en un individuo concreto. Pensemos, por ejemplo, en el sentido que adquieren algunos términos en ciertos poetas. Por ejemplo, el sustantivo río en Manrique. Este siempre evoca en el autor la imagen de la vida, al igual que la palabra mar recuerda la idea de la muerte.

z De grupo: determinados grupos humanos pueden otorgar valores particulares a algunas palabras. Pensemos en el lenguaje de los músicos, en el de los jóvenes o los deportistas. Términos como rallar, rosco o pase adquieren sentidos propios diferentes a los de la lengua común en estos casos.

z Generalizada: está extendida en toda la sociedad y suele coincidir con los tópicos (por ejemplo, burro como ‘bruto’). Las connotaciones generalizadas llegan a incorporarse como acepción (cada uno de los significados de una palabra según los contextos en que aparece) en el Diccionario de la Real Academia.

Actividad

20 En el uso habitual del idioma, también podemos encontrar abundantes ejemplos de elementos connotativos. En este caso, estamos ante connotaciones generalizadas. Intenta descubrir cuáles se ocultan en las frases que aparecen a continuación:

a) Mi patria es mi casa.

b) A Guillermo le encanta hacerse el sueco.

c) No seas tan burro, Ricardo.

d) Me vuelvo loco cuando no me salen bien las cosas.

e) Eres la estrella de la clase.

f) Es un hombre de pocas luces.

g) Málaga dio todo su calor a los jugadores.

h) Estoy quemado de tanto trabajar.

i) Mi hermano es un ratón de biblioteca.

j) Ese jugador es un león.

4.3. Los cambios de significado

Las palabras, en su evolución, pueden generar cambios de sentido. Los diversos usos que les otorgamos y las realidades que designan van cambiando a lo largo del tiempo. Así, no es lo mismo una nevera actualmente (‘electrodoméstico’) que hace un siglo (‘hueco practicado en la tierra para conservar nieve’). Podemos hablar de dos tipos:

a) Cambios lexicológicos: se refieren al significante de las palabras. Un mecanismo significativo es el de la etimología popular, basada en falsas asociaciones entre conceptos y palabras. Por ejemplo, la palabra verrojo pasó a ser cerrojo porque se refería a cerrar.

b) Cambios semánticos: conciernen al significado de las palabras. En este caso actúan diversos mecanismos:

METÁFORA Basada en la similitud significativa. Por ejemplo, cresta de una ola.

METONIMIA Basada en la relación de contigüidad: Me bebí un vaso de agua (en realidad, no nos bebemos el vaso, sino su contenido).

TABÚ Y EUFEMISMO

ActividadES

21 Intenta explicar qué cambios se han producido en las siguientes oraciones:

a) Voy al baño a cambiarle el agua al canario.

b) Eres un osito, Juan.

c) En la batalla hubo siete bajas.

d) Lo escondió en las patas de la mesa.

e) Eres un bárbaro: no sabes comportarte.

f) Vamos a buscar algo a la nevera.

22 Te ofrecemos una lista de eufemismos. En tu cuaderno, sustitúyelos por la palabra tabú correspondiente

EUFEMISMO TABÚ

Desempleo.

Cese de la convivencia.

Pagos pendientes.

Ajustes en el salario.

Descomposición de estómago.

Deflagración.

Faltar a la verdad.

Poco agraciado.

Reajuste de precios.

Inodoro.

Se sustituyen palabras o expresiones porque socialmente no son bien aceptadas o resultan malsonantes (tabú); eso hace que otras palabras (los eufemismos) adquieran significados que antes no tenían. Así, la palabra servicio adquirió el significado de retrete LXXIII Cerraron sus ojos, que aún tenía abiertos; taparon su cara con un blanco lienzo, y unos sollozando, otros en silencio, de la triste alcoba todos se salieron. La luz, que en un vaso ardía en el suelo, al muro arrojaba la sombra del lecho, y entre aquella sombra

veíase a intervalos dibujarse rígida la forma del cuerpo. Despertaba el día y a su albor primero, con sus mil ruidos despertaba el pueblo. Ante aquel contraste de vida y misterios, de luz y tinieblas, medité un momento: ¡Dios mío, qué solos se quedan los muertos!

a) Atiende a las expresiones La luz, que en un vaso ardía y Despertaba el día. ¿Qué fenómenos semánticos detectas?

23 Elabora un texto empleando la mayor cantidad posible de los eufemismos anteriores.

24 Trascribimos a continuación parte de una de las rimas del poeta sevillano Gustavo Adolfo Bécquer. Léela con atención y resuelve las actividades que la acompañan:

expositivo e instructivo. El origen del léxico español

b) Propón sinónimos de las palabras destacadas en negrita y reescribe el poema. Observa que, a pesar de haber utilizado sinónimos, el sentido se puede ver alterado. Trata de mantener el mismo número de sílabas (para ello, sírvete de los recursos que creas necesarios).

c) El poema presenta numerosos casos de antonimia. Localiza los términos afectados por este fenómeno semántico.

d) Las palabras subrayadas son polisémicas. Localiza en un diccionario sus diversos significados.

Situaciones de aprendizaje

PALABRAS Y MÁS PALABRAS

Aplica lo aprendido: ELABORA UN DICCIONARIO LOCAL

Con frecuencia escuchamos o utilizamos palabras en nuestro mundo cotidiano de las que desconocemos su origen y, a veces, su significado correcto. Por ello vamos a realizar un pequeño diccionario de palabras de nuestro ámbito más cercano. Para ello, seguiremos las siguientes pautas:

Fase de investigación

1. Estableceremos grupos de cuatro personas.

2. Según su procedencia, rastrearemos individualmente palabras y expresiones utilizadas en nuestro entorno:

familia

amistades

localidad

Fase de elaboración

3. Crearemos un documento compartido con el resto del grupo en donde incorporaremos alfabéticamente las palabras encontradas. Podemos utilizar una hoja de cálculo o una tabla en un procesador de textos.

4. Buscaremos información concreta de las palabras halladas en diccionarios de diverso tipo, pero especialmente en el DLE: En el ejemplo que proponemos, reconocemos que la palabra petar es un verbo que procede del catalán, posee un uso coloquial (especialmente entre la gente joven) y tiene dos acepciones diferentes: 'agradar' y 'explotar'.

5. Podemos seguir el siguiente modelo:

PALABRA O EXPRESIÓN CATEGORÍA GRAMATICAL: nombre, adjetivo, verbo, adverbio, locución…

SIGNIFICADO (Indica qué acepciones son más habituales)

6. Si alguna palabra no aparece en ningún diccionario porque posee un uso muy local o es una expresión juvenil muy reciente, habremos de proponer un significado de un modo objetivo y claro.

ORIGEN Latín, inglés, francés, gallego…

Fase final

VARIEDAD DE LA LENGUA

- Formal / coloquial / familiar

- Variedad culta / media / vulgar

- Variedad geográfica

7. Por último, uniremos el trabajo de investigación de todos los grupos y crearemos así un diccionario colectivo.

Ortografía

Palabras juntas y separadas (II)

Te explicamos a continuación las diferencias ortográficas, gramaticales y de significados de estas formas:

POR QUÉ Preposición por + interrogativo qué. Sirve para introducir una oración de modalidad interrogativa: ¿Por qué te enfadas?

PORQUE Conjunción causal: Me he comprado un coche porque trabajo lejos de casa.

PORQUÉ Nombre. Suele ir precedido por el artículo. Significa ‘motivo o razón’: Dime el porqué de tu alegría.

POR QUE Preposición por + pronombre relativo que. Equivale a el cual, la cual, los cuales, las cuales : No entiendo el motivo por que te enfadaste.

SINO

Conjunción adversativa: No me llames Dolores, sino Lola. Nombre que significa ‘destino o suerte’: Mi sino es quererte a mares.

SI NO Conjunción condicional si, y adverbio de negación no : Te llamaré yo si no me llamas tú

CON QUÉ Preposición con + interrogativo qué. Sirve para introducir una oración de modalidad interrogativa: ¿Con qué me vas a sorprender?

CON QUE

Preposición con + pronombre relativo que. Equivale a con el cual, con la cual, con las cuales, con los cuales : La manera con que nos contó aquel asunto tan desagradable fue muy delicada

Conjunción con valor consecutivo. Puede sustituirse por así que o por tanto : No has estudiado nada, conque lo más probable es que suspendas.

Actividades

Inventa un nuevo ejemplo de cada uno de los usos de estas palabras juntas o separadas. Realiza un esquema y, mediante una presentación oral, explica a tus compañeros las instrucciones de este apartado de ortografía.

El texto expositivo e instructivo. El origen del léxico español

Comprensión y expresión oral

El llanito

1 Explica con sencillez qué es el llanito

2 ¿Qué situación lingüística se produce en Gibraltar?

3 ¿ Por qué se afirma que el llanito o yanito es un spanglish con acento andaluz?

4 Es probable que, mientras aprendías una lengua extranjera, sintieras su influencia. Si es así, explica en qué medida te afectó.

5 El spanglish se encuentra en proceso de expansión. En ciertos ámbitos como en la música y el cine ejerce una notable influencia. Comentad en clase qué casos conocéis. Aportad algún ejemplo.

6 Opinad en clase si este tipo de manifestaciones lingüísticas resultan enriquecedoras.

Diversidad lingüística

Las variedades de registro

Resulta evidente que no hablamos del mismo modo en todas las situaciones comunicativas. Según la situación comunicativa en la que nos encontremos, elegiremos un determinado registro idiomático , ya que no es lo mismo comunicarnos con una amiga en un banco del parque que hablar con nuestros padres por teléfono o pedir información en el ayuntamiento. Generalmente, distinguimos dos registros diferentes:

• Registro formal: Hemos de mantener cierta distancia entre los interlocutores. Se manifiesta mediante el uso de procedimientos para abrir o cerrar diálogos u otras intervenciones, por la utilización de fórmulas de tratamiento y en el cuidado por la entonación, la sintaxis, la estructura de los textos, etc.

• Registro coloquial y familiar: Al emplearse frecuentemente entre amigos o familiares que conversan, presenta una mayor dependencia del contexto. se caracteriza, además, por su emotividad, espontaneidad y falta de elaboración: frases inacabadas, uso de interjecciones (¡Eh!, ¡Uf!), pronunciación relajada, empleo de muletillas, repeticiones de palabras, incoherencias (Yo a mí me parece…), uso de modismos (El teléfono ha petado), uso de diminutivos afectivos (muchachita, papaíto), frases hechas, etc.

Actividades

1 Explica por qué nos hallamos ante un texto expositivo.

2 ¿En qué parte del texto se incluyen recomendaciones propias de los textos instructivos? Sintetízalas.

3 Explica qué son los préstamos.

4 La palabra softskills es un término del inglés. ¿Podría tener un término equivalente en español?

5 Identifica las raíces y afijos de las siguientes palabras: concentración, agotamiento, dudas, aconsejable.

6 ¿Qué procedimiento de formación de palabras se ha utilizado en las palabras anteriores?

7 Localiza en el texto dos relaciones semánticas diferentes. Ejemplifica tu respuesta.

8 Sustituye las siguientes palabras por un eufemismo: vendedor, vejez, oficina de reclamaciones, subida de precios.

El test psicotécnico y de personalidad en la entrevista de trabajo

En muchos procesos de selección te habrás encontrado con que, además de la entrevista, tienes que realizar una serie de pruebas que tratan de detectar en el candidato las cualidades que se requieren para el puesto. Son los test de personalidad y psicotécnicos. Estos ejercicios se realizan para medir habilidades, analizar los aspectos de tu carácter y previsible rendimiento que puedan intervenir en tu forma de trabajar. ¿Sabes cuáles son los más habituales y para qué sirven?

Medir lo que se encuentra bajo el CV

Los test psicotécnicos pretenden evaluar, de forma objetiva, la capacidad intelectual de un candidato en diferentes aspectos como la atención, el cálculo, la memoria, verbal, el razonamiento lógico, etc. La tipología de los test es variada y puedes enfrentarte tanto a ejercicios de aptitud numérica, expresión oral, como de habilidad espacial o razonamiento. Sin embargo, los test de personalidad pretenden conocer rasgos del carácter que son difíciles de detectar en una entrevista clásica mediante preguntas y respuestas.

Estas pruebas producen gran incertidumbre, ya que solemos desconocer el alcance de sus contenidos, cómo y qué se evalúa con ellas. Debes tener presente que la importancia de estos test es relativa, y son más o menos determinantes en el proceso de selección en función del puesto de trabajo.

Test de personalidad y psicotécnicos en la entrevista de trabajo Son pruebas que tratan de averiguar los diferentes aspectos de tu personalidad para deducir tu adecuación al puesto de trabajo ofertado. Buscan poner de manifiesto las llamadas softskills del candidato: su adaptación a los cambios, capacidad de iniciativa, tolerancia a la presión, expectativas, empatía, capacidad de persuasión, respuestas en situaciones de crisis, madurez y motivación, estabilidad emocional, etc.

En los test psicotécnicos se da un tiempo límite para responder, y con ello se demuestra si se posee una determinada agilidad mental. Es importante llegar descansado a la prueba porque el agotamiento ralentiza los reflejos y pueden cometerse fallos que con la mente descansada no ocurrirían. Tener una buena concentración y leer muy atentamente los enunciados evitarán incurrir en errores. Cuando te enfrentes a estos test, te recomendamos contestar las preguntas de una forma sincera y espontánea. En estas pruebas no suele haber respuestas «buenas» o «malas», lo que buscan es la compatibilidad de tu personalidad al puesto de trabajo. Por eso es aconsejable no forzar las respuestas, ya que se añaden preguntas filtro para detectar si estás intentando manipularlas.

Otro consejo es tratar de contestar con la verdad, aunque esta sea «políticamente incorrecta». Estos tests no buscan personas perfectas, al contrario, unos resultados impecables suelen generar dudas sobre el candidato y la sinceridad en sus respuestas.

https://blog.infoempleo.com/a/test-personalidad-y-psicotecnicos-proceso-seleccion/

La unidad en 10 preguntas

1 ¿Qué son los textos expositivos?

Los textos expositivos o explicativos son aquellos que se usan para presentar o aclarar el sentido real o verdadero de algún hecho, texto o doctrina. Dicho de otro modo, mediante estos textos informamos acerca de algún suceso o concepto, explicamos nuestras ideas o declaramos nuestras intenciones.

2 Aporta cuatro recomendaciones para realizar una exposición oral.

• Adecuar el mensaje y registro lingüístico al tipo de destinatario al que te vas a dirigir.

• Memorizar convenientemente el contenido del trabajo; sin dejar nada a la improvisación. Usar esquemas y guiones para recordar los puntos básicos.

• Distribuir el tiempo dedicado a cada aspecto, para evitar que se queden conceptos importantes sin explicar. Para ello es conveniente practicar con antelación.

• Presentar correctamente el tema, para centrar la atención y provocar la curiosidad del auditorio.

3 ¿Cuál es la estructura de una instancia?

• Encabezamiento.

• Exposición.

• Solicitud.

• Fecha y firma.

• Cargo o destinatario.

4 ¿Con qué finalidad se elabora un currículum?

Un currículum se realiza con la intención de que una empresa que ofrece un puesto de trabajo posea una información general de los candidatos que aspiran a conseguirlo. Dicha información debe referirse a los conocimientos, aptitudes y experiencia de los candidatos en relación con los requisitos del puesto de trabajo.

5 ¿Para qué se utilizan los textos instructivos?

Se utilizan para conocer y establecer las normas de funcionamiento de un objeto o sociedad. Gracias a estos textos, se enseña y muestra al receptor una serie de acciones encaminadas a la resolución de un problema, la realización de un trabajo, proceso o actividad.

6 Explica qué son los cultismos y semicultismos.

• Los cultismos son algunas palabras que proceden del latín, pero han seguido un camino diferente al de las voces patrimoniales. Se trata de términos que en algún momento dejaron de usarse y, sobre todo a partir del siglo XV, se recuperaron directamente del latín, pero sin sufrir las evoluciones esperables.

• Los semicultismos son palabras que siempre han existido en nuestra lengua (al igual que las voces patrimoniales), pero que no han completado su evolución; están, pues, a medio camino entre los cultismos y los términos patrimoniales.

7 ¿Qué tipos de afijos conoces?

Podemos distinguir dos tipos de afijos:

• Flexivos o constitutivos: aportan información acerca del género, número, tiempo, persona, modo, etc., según se trate de un nombre, adjetivo, verbo o de cualquier otra categoría.

• Derivativos o facultativos: pueden aparecer o no y se clasifican según su posición con respecto a la raíz. Así, hablamos de prefijos, sufijos e interfijos.

8 ¿Cómo se clasifican las palabras según el procedimiento de formación empleado?

• Simples: están formadas por una raíz y, en ocasiones, por morfemas flexivos.

• Derivadas: están constituidas por una raíz y, al menos, un afijo derivativo: prefijo, interfijo o sufijo.

• Compuestas: se crea una nueva palabra mediante la unión de dos o más raíces.

• Parasintéticas: la parasíntesis se produce cuando se crea una palabra mediante la adición simultánea de un prefijo y un sufijo, siempre que las correspondientes derivadas previas no existan. La parasíntesis es también la unión de composición y derivación en un mismo término.

9 ¿Qué relaciones semánticas se pueden establecer entre las palabras?

Hiperonimia, hiponimia, sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, campo semántico y campo asociativo.

10 ¿Qué tipos de connotación existen?

• Individual: una palabra puede evocar sensaciones en un individuo concreto.

• De grupo: determinados grupos humanos pueden otorgar valores particulares a algunas palabras.

• Generalizada: está extendida en toda la sociedad y suele coincidir con los tópicos.

Situación final de aprendizaje

La entrevista de trabajo

Nuestro idioma es una herramienta fundamental para cualquier salida profesional en la que estés pensando. En cualquier trabajo, la comunicación interpersonal es básica, desde antes incluso de comenzar a trabajar: desde una oferta de trabajo a una oposición, a la mayoría de los empleos se accede a través de una buena expresión (y comprensión), oral o escrita. A lo largo de la ESO y, especialmente, en 4.º curso, has aprendido a realizar un currículum (que te abrirá las puertas al mercado laboral), a realizar exposiciones orales o escritas, a buscar información en Internet, organizarla (ello también te valdrá para buscar trabajo o para desempeñar tareas dentro de este), a elaborar textos argumentativos (muchos empleos tienen en estos textos una herramienta básica: un abogado defiende a sus clientes con argumentos; un vendedor o un publicista los construyen a diario; profesores, comerciales, administrativos… se sirven constantemente de exposiciones orales o escritas).

En esta ocasión, vamos a simular una entrevista de trabajo . Tened presente que se trata de un método muy utilizado para seleccionar al candidato definitivo a un puesto laboral. En la entrevista personal se produce un intercambio de información, actitudes y puntos de vista entre el candidato y la persona que representa a la empresa.

En primer lugar, estableceremos las condiciones en las que se habrá de desarrollar:

• Duración: estableceremos un límite de diez minutos.

• Finalidad: el propósito de la entrevista deberá ser doble:

– Que el candidato conozca las características del puesto de trabajo que se ofrece: salario, funciones, responsabilidades...

– Que el responsable de la empresa valore si las capacidades del aspirante se ajustan al puesto de trabajo.

• Cuestionario. Podemos elegir una de estas opciones:

El entrevistador elaborará por escrito un cuestionario que el candidato habrá de responder.

El encargado de la entrevista realizará un recorrido por una serie de temas y aspectos de su interés sin tener que seguir estrictamente un cuestionario.

Podemos estructurar el cuestionario del siguiente modo:

Cuestiones iniciales: expectativas del candidato ante el puesto de trabajo, conocimientos previos del aspirante sobre la empresa…

– Formación académica: estudios realizados, asignaturas en la que ha destacado, calificaciones, interés por ampliar los estudios…

– Contexto familiar: personas a su cargo, situación familiar, lugar de residencia…

– Experiencia laboral: trabajos realizados, tareas que le gustaron, relación con los compañeros…

– Intereses actuales: actividades que realiza en la actualidad, aspectos en los que necesita mejorar, actividades de formación, aficiones…

– Aspectos positivos y negativos: virtudes y defectos del candidato, destrezas y habilidades destacables, cualidades que ha de mejorar…

– Cuestiones finales: aclaraciones y dudas.

Elegiremos a cinco entrevistadores para que realicen la entrevista.

A cada entrevistador se le asignarán cinco candidatos al puesto de trabajo.

Los entrevistados deberán presentar con anterioridad su currículum y una carta de motivación al entrevistador (actividades 3 y 4 de la presente unidad en el apartado de Tipología textual).